中考语文修辞专题 课件(幻灯片19张)

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

修辞专题

比喻、拟人、夸张、排比、

对比、对偶、引用、设问、反问、反复、互文、借代、反语……

——桐声

比喻

什么是比喻?

比喻就是抓住两种不同性质的事物的相似点,用一事物(甲事物)来喻另一事物(乙事物)。

比喻的结构:一般由本体(被比喻的事物)、喻体(作比方的事物)和比喻词(比喻关系的标志)构成。如“这块草地平坦得就像是一块大绿地毯”,这个句子,“草地”是本体,“地毯”是喻体,它们之间有相似点,“像”是喻词

Eg.

那晚月儿已瘦削了两三分。她晚妆才罢,盈盈的上了柳梢头。天是蓝得可爱,仿佛一汪水似的;月儿便更出落得精神了。岸上原有三株两株的垂杨树,淡淡的影子,在水里摇曳着。它们那柔细的枝条浴着月光,就像一支支美人的臂膊,交互的缠着,挽着;又像是月儿披着的发。而月儿偶然也从它们的交叉处偷偷窥看我们,大有小姑娘怕羞的样子。-朱自清《浆声灯影里的秦淮河》

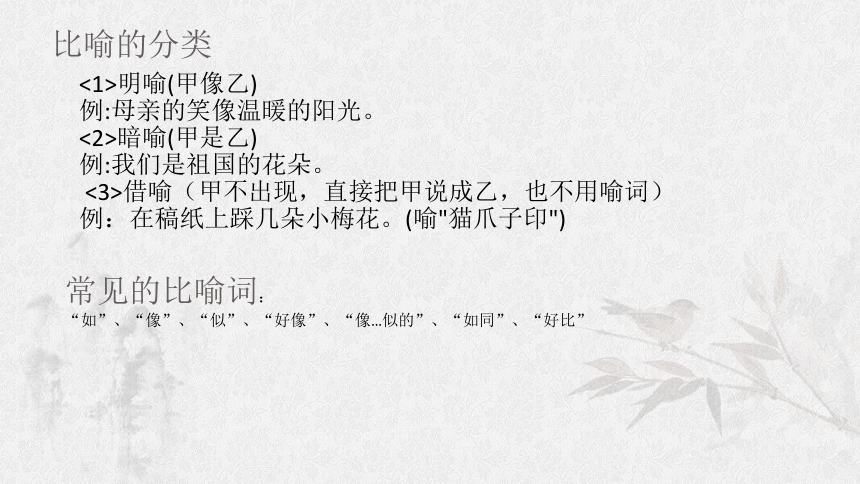

比喻的分类

<1>明喻(甲像乙)

例:母亲的笑像温暖的阳光。

<2>暗喻(甲是乙)

例:我们是祖国的花朵。

?<3>借喻(甲不出现,直接把甲说成乙,也不用喻词)

例:在稿纸上踩几朵小梅花。(喻"猫爪子印")

常见的比喻词:

“如”、“像”、“似”、“好像”、“像…似的”、“如同”、“好比”

模仿练习:

原句:窗外,雪花纷纷扬扬地落下来,飘到屋顶上。风一吹,飘飘洒洒,像一只只白蝴蝶翩翩起舞。

模仿原句,写落花,运用比喻修辞。

拟人

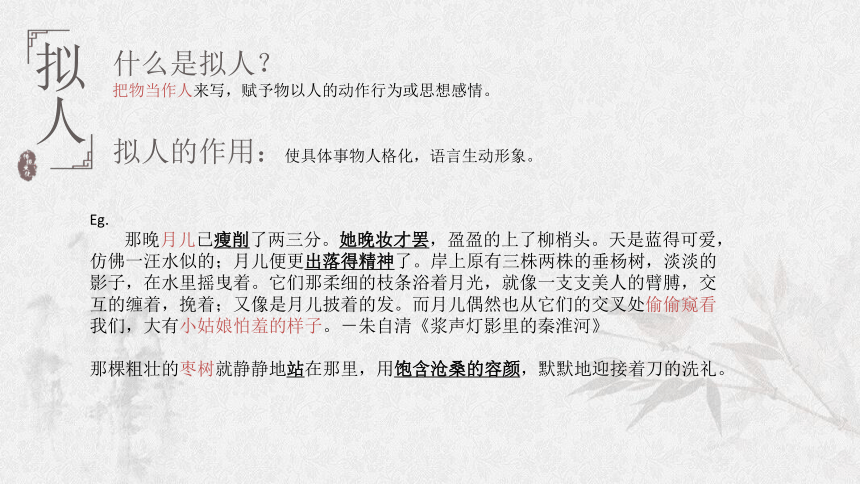

什么是拟人?

把物当作人来写,赋予物以人的动作行为或思想感情。

拟人的作用:使具体事物人格化,语言生动形象。

Eg.

那晚月儿已瘦削了两三分。她晚妆才罢,盈盈的上了柳梢头。天是蓝得可爱,仿佛一汪水似的;月儿便更出落得精神了。岸上原有三株两株的垂杨树,淡淡的影子,在水里摇曳着。它们那柔细的枝条浴着月光,就像一支支美人的臂膊,交互的缠着,挽着;又像是月儿披着的发。而月儿偶然也从它们的交叉处偷偷窥看我们,大有小姑娘怕羞的样子。-朱自清《浆声灯影里的秦淮河》

那棵粗壮的枣树就静静地站在那里,用饱含沧桑的容颜,默默地迎接着刀的洗礼。

模仿练习:

原句:我们背后的秋阳,仿佛一个慈祥的牧人,正趁薄暮时分,赶送我们归去。

要求:模仿原句,运用拟人修辞,写一个句子。

补充:

区分拟人&比拟

比拟:包括拟人和拟物。

(1)拟人

把物当作人来写,赋予物以人的动作行为或思想感情。如“小草偷偷地从土里钻出来。”

(2)拟物

把人当作物来写,或把甲物当乙物来写。如:“我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿”,这个句子,把宏儿写成小鸟儿,能“飞”,这就是拟物。

区分借喻&借代

整体与部分的区别。

A.我们去找那个歪嘴巴算账。(借代)

B.我们去找那个寄生虫算账。(借喻)

对比

什么是对比?

所谓对比,就是把具有明显差异、矛盾和对立的双中方安排在一起进行对照、比较的表现手法。这种手法的鲜运用,有利于充分凸显事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。

常用对比方式:

横向对比

两个不同的人或物或事进行对比。

2、纵向对比

人或事或物自身的前后对比

3、表里对比

利用人物的外在形态和内在进行对比,例如外貌和内心、语言和行动进行对比。

夸张

什么是夸张?

有意对客观事物言过其实,用来强调或突出事物某一方面的特征,表达某种强烈的思想感情。起到揭示事物本质,烘托气氛,加强渲染力,引起联想效果的作用。

Eg.飞流直下三千尺。

注意:

夸张要注意文体特征,如科技说明文、说理文章就很少用甚至不用夸张,以免歪曲事实

常用夸张方式:

1、扩大夸张:故意把客观事物说得“大、多、高、强、深……”的夸张形式。

eg.蜀道之难,难于上青天。

2、缩小夸张:故意把客观事物说得“小、少、低、弱、浅、……”的夸张形式。

eg.心眼小得象针鼻儿。

3、超前夸张:在时间上把后出现事物提前一步的夸张形式

eg.农民们都说:“看见这样鲜绿的苗,就嗅出白面包子的香味来了.

排比

什么是排比?

结构相同或相似,内容相关,语气一致的三个或三个以上的短语或句子排列起来,使语势得到增强,感情得到加深的修辞方式。

(作用):节奏感强,增强语言气势,加强表达效果,多用于说理或抒情。

句子种类:

1、短语排比

坐山看虎门,借刀杀人,引火吹风,做干岸儿,推倒油瓶不扶,都是全挂子的武艺。

——曹雪芹《红楼梦》

2、句子排比

大地像是一位巨人,绵延的山丘是他的起伏的胸肌,茂密的森林是他的头发和胡须,天空的太阳是他手上的红气球。

3、段落排比

在沁凉如水的夏夜中,有牛郎织女的故事,才显得星光晶亮;在群山万壑中,有竹篱茅舍,才显得诗意盎然;在晨曦原野中,有拙重的老牛,才显得纯朴可爱。

词语造句法:

痛苦

痛苦是黑暗中的摸索,前进的路途中满是坎坷;

痛苦是无人理解的悲哀,无助地面对一切挫折;

痛苦是心灵最深的折磨,无泪且无法直言;

痛苦是天生没有的表情,是烦恼中的恶魔。

愚蠢

愚蠢是一种天生的无奈,是一种后天的懒惰,是一种自己种下的恶果,是一种好果实中的蛀虫。

谎言

谎言是一只心灵的蛀虫,将人的心蛀得面目全非;

谎言是一个深深的泥潭,让人深陷其中无法自拔;

谎言是一个无尽的黑洞,让人坠入罪恶的深渊万劫不复。

练习:

根据语境,仿照画线句子,接写两句,构成语意连贯的一段话。

阅读天地,聆听万籁,大自然一年四季都给人殷切的期盼。春,以她的盎然生机、秀丽妩媚动人心弦;夏,以她的热情奔放、炽热强悍激人奋发; ;

。

反复

什么是反复?

为了强调某个意思,突出某种感情,有意重复使用某些词语或句子。

起到突出思想,强调感情,分清层次,加强节奏感的作用。

Eg.

轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。

反问

什么是反问?

用疑问的形式表达某种确定的意思,只问不答。 起到增强语气的作用

Eg.

池水涟漪,莺花乱飞,谁能说它不美呢?

——郭沫若《习习谷风》

呜呼!灭六国者六国也,非秦也。族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦。使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也? ——杜牧《阿房宫赋》

声音是不太好听,有点沙哑,有点毛毛刺刺的。可是公开教学课难道是上台表演吗?嗓子不好的人,就只能躲在树林子里读他喜欢的课文吗?京京心理难受极了。(黄蓓佳《心声》)

设问

什么是设问?

自问自答,以引起读者的注意和思考。

起到提醒注意,引导思考,突出某些内容,使文章有变化,有波澜的作用。

Eg.

池水涟漪,莺花乱飞,谁能说它不美呢?

设问的形式:

(1)、自问自答

这是设问的主要形式。它又可以分为以下几种:

①一问一答

即提出一个设问句,紧跟着写一个答句。此种设问,能迅速集中读者注意力和吸引读者。

Eg.什么是路?就是从没有路的地方踏出来的,从有荆棘的地方开辟出来的。(鲁迅《生命的路》

②几问一答

即先集中提出一连串设问句。然后,集中加以回答。此种设问,能增强论辩力量,引人深思。

Eg啊,是谁,这么早就把那亲爱的令人心醉的乡音送到我的耳畔?是谁,这么早就用他那吱吱哇哇的悦耳动听的音乐唤来了玫瑰色的黎明?是一个青年人。(峻青《乡音》)

③连续问答

即连续地使用一问一答式。此种设问,能造成一种步步紧逼、势不可挡之气势,具有强大的论辩力量。

eg.

蒋介石总是要强迫人民接受战争,他左手拿着刀,右手也拿着刀。我们就按照他的办法,也拿起刀来。这是经过调查研究以后才找到的办法。这个调查研究很重要。看到人家手里拿着东西了,我们就要调查一下。他手里拿的是什么?是刀。刀有什么用处?可以杀人。他要拿刀杀谁?要杀人民。

……(毛泽东《抗日胜利后的时局和我们的方针》)

(2)问而不答

Eg.问苍茫大地,谁主沉浮?

作业:

1、运用三种以上的修辞方法写一段100字左右的话,内容不限,要

有一定的话题中心。

2、扩写“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”100字左右。

3、阅读朱自清《荷塘月色》,标注出其中使用的修辞手法,并思考如何模仿使用这些修辞手法。

谢谢观看!

修辞专题

比喻、拟人、夸张、排比、

对比、对偶、引用、设问、反问、反复、互文、借代、反语……

——桐声

比喻

什么是比喻?

比喻就是抓住两种不同性质的事物的相似点,用一事物(甲事物)来喻另一事物(乙事物)。

比喻的结构:一般由本体(被比喻的事物)、喻体(作比方的事物)和比喻词(比喻关系的标志)构成。如“这块草地平坦得就像是一块大绿地毯”,这个句子,“草地”是本体,“地毯”是喻体,它们之间有相似点,“像”是喻词

Eg.

那晚月儿已瘦削了两三分。她晚妆才罢,盈盈的上了柳梢头。天是蓝得可爱,仿佛一汪水似的;月儿便更出落得精神了。岸上原有三株两株的垂杨树,淡淡的影子,在水里摇曳着。它们那柔细的枝条浴着月光,就像一支支美人的臂膊,交互的缠着,挽着;又像是月儿披着的发。而月儿偶然也从它们的交叉处偷偷窥看我们,大有小姑娘怕羞的样子。-朱自清《浆声灯影里的秦淮河》

比喻的分类

<1>明喻(甲像乙)

例:母亲的笑像温暖的阳光。

<2>暗喻(甲是乙)

例:我们是祖国的花朵。

?<3>借喻(甲不出现,直接把甲说成乙,也不用喻词)

例:在稿纸上踩几朵小梅花。(喻"猫爪子印")

常见的比喻词:

“如”、“像”、“似”、“好像”、“像…似的”、“如同”、“好比”

模仿练习:

原句:窗外,雪花纷纷扬扬地落下来,飘到屋顶上。风一吹,飘飘洒洒,像一只只白蝴蝶翩翩起舞。

模仿原句,写落花,运用比喻修辞。

拟人

什么是拟人?

把物当作人来写,赋予物以人的动作行为或思想感情。

拟人的作用:使具体事物人格化,语言生动形象。

Eg.

那晚月儿已瘦削了两三分。她晚妆才罢,盈盈的上了柳梢头。天是蓝得可爱,仿佛一汪水似的;月儿便更出落得精神了。岸上原有三株两株的垂杨树,淡淡的影子,在水里摇曳着。它们那柔细的枝条浴着月光,就像一支支美人的臂膊,交互的缠着,挽着;又像是月儿披着的发。而月儿偶然也从它们的交叉处偷偷窥看我们,大有小姑娘怕羞的样子。-朱自清《浆声灯影里的秦淮河》

那棵粗壮的枣树就静静地站在那里,用饱含沧桑的容颜,默默地迎接着刀的洗礼。

模仿练习:

原句:我们背后的秋阳,仿佛一个慈祥的牧人,正趁薄暮时分,赶送我们归去。

要求:模仿原句,运用拟人修辞,写一个句子。

补充:

区分拟人&比拟

比拟:包括拟人和拟物。

(1)拟人

把物当作人来写,赋予物以人的动作行为或思想感情。如“小草偷偷地从土里钻出来。”

(2)拟物

把人当作物来写,或把甲物当乙物来写。如:“我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿”,这个句子,把宏儿写成小鸟儿,能“飞”,这就是拟物。

区分借喻&借代

整体与部分的区别。

A.我们去找那个歪嘴巴算账。(借代)

B.我们去找那个寄生虫算账。(借喻)

对比

什么是对比?

所谓对比,就是把具有明显差异、矛盾和对立的双中方安排在一起进行对照、比较的表现手法。这种手法的鲜运用,有利于充分凸显事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。

常用对比方式:

横向对比

两个不同的人或物或事进行对比。

2、纵向对比

人或事或物自身的前后对比

3、表里对比

利用人物的外在形态和内在进行对比,例如外貌和内心、语言和行动进行对比。

夸张

什么是夸张?

有意对客观事物言过其实,用来强调或突出事物某一方面的特征,表达某种强烈的思想感情。起到揭示事物本质,烘托气氛,加强渲染力,引起联想效果的作用。

Eg.飞流直下三千尺。

注意:

夸张要注意文体特征,如科技说明文、说理文章就很少用甚至不用夸张,以免歪曲事实

常用夸张方式:

1、扩大夸张:故意把客观事物说得“大、多、高、强、深……”的夸张形式。

eg.蜀道之难,难于上青天。

2、缩小夸张:故意把客观事物说得“小、少、低、弱、浅、……”的夸张形式。

eg.心眼小得象针鼻儿。

3、超前夸张:在时间上把后出现事物提前一步的夸张形式

eg.农民们都说:“看见这样鲜绿的苗,就嗅出白面包子的香味来了.

排比

什么是排比?

结构相同或相似,内容相关,语气一致的三个或三个以上的短语或句子排列起来,使语势得到增强,感情得到加深的修辞方式。

(作用):节奏感强,增强语言气势,加强表达效果,多用于说理或抒情。

句子种类:

1、短语排比

坐山看虎门,借刀杀人,引火吹风,做干岸儿,推倒油瓶不扶,都是全挂子的武艺。

——曹雪芹《红楼梦》

2、句子排比

大地像是一位巨人,绵延的山丘是他的起伏的胸肌,茂密的森林是他的头发和胡须,天空的太阳是他手上的红气球。

3、段落排比

在沁凉如水的夏夜中,有牛郎织女的故事,才显得星光晶亮;在群山万壑中,有竹篱茅舍,才显得诗意盎然;在晨曦原野中,有拙重的老牛,才显得纯朴可爱。

词语造句法:

痛苦

痛苦是黑暗中的摸索,前进的路途中满是坎坷;

痛苦是无人理解的悲哀,无助地面对一切挫折;

痛苦是心灵最深的折磨,无泪且无法直言;

痛苦是天生没有的表情,是烦恼中的恶魔。

愚蠢

愚蠢是一种天生的无奈,是一种后天的懒惰,是一种自己种下的恶果,是一种好果实中的蛀虫。

谎言

谎言是一只心灵的蛀虫,将人的心蛀得面目全非;

谎言是一个深深的泥潭,让人深陷其中无法自拔;

谎言是一个无尽的黑洞,让人坠入罪恶的深渊万劫不复。

练习:

根据语境,仿照画线句子,接写两句,构成语意连贯的一段话。

阅读天地,聆听万籁,大自然一年四季都给人殷切的期盼。春,以她的盎然生机、秀丽妩媚动人心弦;夏,以她的热情奔放、炽热强悍激人奋发; ;

。

反复

什么是反复?

为了强调某个意思,突出某种感情,有意重复使用某些词语或句子。

起到突出思想,强调感情,分清层次,加强节奏感的作用。

Eg.

轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。

反问

什么是反问?

用疑问的形式表达某种确定的意思,只问不答。 起到增强语气的作用

Eg.

池水涟漪,莺花乱飞,谁能说它不美呢?

——郭沫若《习习谷风》

呜呼!灭六国者六国也,非秦也。族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦。使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也? ——杜牧《阿房宫赋》

声音是不太好听,有点沙哑,有点毛毛刺刺的。可是公开教学课难道是上台表演吗?嗓子不好的人,就只能躲在树林子里读他喜欢的课文吗?京京心理难受极了。(黄蓓佳《心声》)

设问

什么是设问?

自问自答,以引起读者的注意和思考。

起到提醒注意,引导思考,突出某些内容,使文章有变化,有波澜的作用。

Eg.

池水涟漪,莺花乱飞,谁能说它不美呢?

设问的形式:

(1)、自问自答

这是设问的主要形式。它又可以分为以下几种:

①一问一答

即提出一个设问句,紧跟着写一个答句。此种设问,能迅速集中读者注意力和吸引读者。

Eg.什么是路?就是从没有路的地方踏出来的,从有荆棘的地方开辟出来的。(鲁迅《生命的路》

②几问一答

即先集中提出一连串设问句。然后,集中加以回答。此种设问,能增强论辩力量,引人深思。

Eg啊,是谁,这么早就把那亲爱的令人心醉的乡音送到我的耳畔?是谁,这么早就用他那吱吱哇哇的悦耳动听的音乐唤来了玫瑰色的黎明?是一个青年人。(峻青《乡音》)

③连续问答

即连续地使用一问一答式。此种设问,能造成一种步步紧逼、势不可挡之气势,具有强大的论辩力量。

eg.

蒋介石总是要强迫人民接受战争,他左手拿着刀,右手也拿着刀。我们就按照他的办法,也拿起刀来。这是经过调查研究以后才找到的办法。这个调查研究很重要。看到人家手里拿着东西了,我们就要调查一下。他手里拿的是什么?是刀。刀有什么用处?可以杀人。他要拿刀杀谁?要杀人民。

……(毛泽东《抗日胜利后的时局和我们的方针》)

(2)问而不答

Eg.问苍茫大地,谁主沉浮?

作业:

1、运用三种以上的修辞方法写一段100字左右的话,内容不限,要

有一定的话题中心。

2、扩写“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”100字左右。

3、阅读朱自清《荷塘月色》,标注出其中使用的修辞手法,并思考如何模仿使用这些修辞手法。

谢谢观看!