第16课 明朝的科技、建筑与文学 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第16课 明朝的科技、建筑与文学 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-07-28 19:50:07 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第16课 明朝的建筑、科技与文学

学习目标:

1. 了解李时珍和《本草纲目》、宋应星和《天工开物》、徐光启和《农政全书》的概况;

2.掌握明朝北京紫禁城、

明长城基本情况;

3.了解明朝古典小说的思

想艺术特点。

4、掌握明代文化的时代

特征

故血不可不养,卫不可不温。血温气和,营卫乃行,常有天命

——《本草纲目》

译文;所以血不可以不养,卫气不可以不使其温和。如果血气温和了,营气卫气就正常运行了,就可以常常与天命相合了。

⑴《本草纲目》的作者是谁?生活年代?

①作者:李时珍

②明朝

材料:李时珍从小耳濡目染,受到良好的医学熏陶,再加上他自幼体弱多病,对医学知识更加感兴趣,博览医籍。在《原序》中描写他长年读医书“若啖蔗饴”,意思是就像吃糖啃甘蔗一样开心。

⑵据材料分析,李时珍能写出《本草纲目》的原因?

①受良好的医学熏陶

②对医药学有浓厚的兴趣。

材料:撰写《本草纲目》,李时珍先后阅读了八百余种、近万卷书籍。李时珍对中药学的一大贡献,是对大量本草文献进行了实地考证,去伪存真……陶弘景在《本草经集注》中记载穿山甲能水陆两栖:诱蚁入甲,下水吞食……为了证实陶弘景的说法,李时珍亲自上山,在猎人的帮助下捉到一只穿山甲,从它的胃里剖出许多蚂蚁,证实穿山甲确实是食蚁,这一点陶弘景是对的。不过,通过观察,他发现穿山甲食蚁,是用舌头舔食,“常吐舌诱蚁食之”,而不是诱蚁入甲,下水吞食,这一点陶弘景错了。

⑶材料表明李时珍在撰写《本草纲目》时有什么特点?

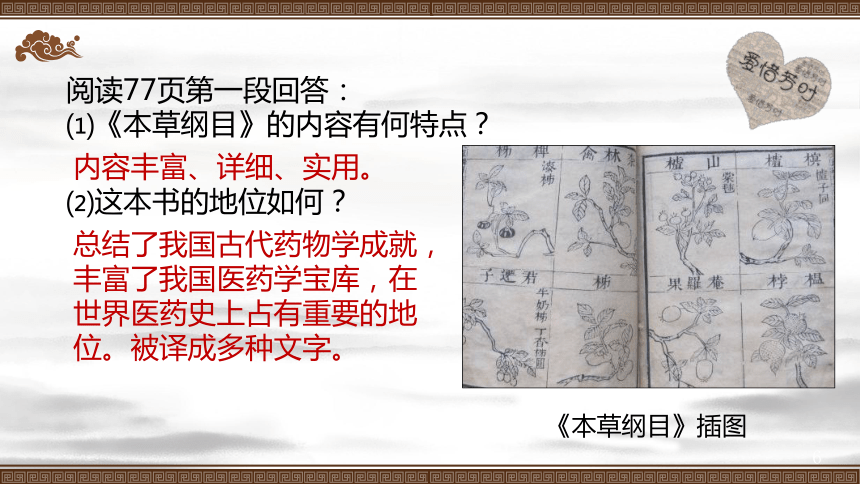

阅读77页第一段回答:

⑴《本草纲目》的内容有何特点?

⑵这本书的地位如何?

内容丰富、详细、实用。

总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位。被译成多种文字。

《本草纲目》插图

后人评价说李时珍的《本草纲目》是一部“具有总结性的药物学巨著”,最主要的原因是( )

A.李时珍花了27年的时间方写成此书

B.在书中改正前人关于药物的许多错误记录和含混的记录

C.全书共收近2000种药物,药方10000多则,插图1000多幅

D.是明朝时期写成的

C

典题剖析

材料:宋应星(1587~约1666年)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山.45岁以后,面对明末农民流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术.他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾.后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行.这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献.

材料一:

材料二 丐大业文人,弃掷案头!此书和进取毫不相关也!

--《天工开物》

⑴根据材料并结合课文77页第2段,说一下宋应星与当时的知识分子的追求有什么不同?

不追求科举功名,重视研究科学技术,知识面十分宽广。

材料:《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义……

译文;天的职责可以由人代替,人可以通过努力奋斗而开发万物,从而使万物得到升值,办好各种事情

天工:天的职责;开:开通,了解;务:事务。通晓万物之理,得以办好各种事情。

概念解释

宋应星在《天工开物》的序言中说:

“卷分前后,乃‘贵五谷而贱金玉’之义。”他在书里把谷物类放在前面,而把珠玉类置于最后。

想一想,他为什么要这样编排呢?

明朝时的中国处于农业社会。民以食为天,农业是国家的根本,中国自古就有“士农工商,以农为本”的观念,这一编排体现了作者重农的思想。

材料:《天工开物》出版之后的二百多年间,几乎不为国人所知,乾隆时所修的《四库全书》竟然对它摒弃不用,而除了官修的《授时通考》之外,此间的学者包括那些顶级的国学大师,也从来就没在自己的著作中引用过它的一个字。令人欣慰的是,它在东邻日本和朝鲜却被奉为宝笈,接着欧洲也从日本得到了它的日本刻本,形成了多种译本,并视为中国科技史的百科全书。

⑵材料反映了什么问题?

以农为本,不重视科技,缺乏科技精神,工匠精神!

阅读77-78页内容回答:

⑴《天工开物》的内容有何特点?

⑵这本书的地位如何?

内容丰富,几乎覆盖了当时中国农业和手工业的所有生产、加工部门,绘有大量插图,直观生动。

对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。被译成多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

材料:《农政全书》按内容大致上可分为农政措施和农业技术两部分。前者是全书的纲,后者是实现纲领的技术措施。所以在书中人们可以看到开垦、水利、荒政等等一些不同寻常的内容……其他的大型农书,无论是北魏贾思勰的《齐民要术》,还是元代王祯的《农书》,虽然是以农本观念为中心思想,但重点在生产技术和知识,可以说是纯技术性的农书。

⑴依据材料并结合所学,说出体现了什么思想?在内容上,这本书和以往农书有何不同?

①农本思想

②农政措施和农业技术并重。

材料:《泰西水法》是介绍西方水利科学的著作,由意大利在华传教士与明末士大夫徐光启合译……徐光启在他的《农政全书》水利篇中大量引入西方《泰西水法》的记载。

⑵依据材料可知,《农政全书》还有什么新特点?

重视引进西方科技。

⑶根据以上材料,结合课文内容,说一下这本书地位?

《农政全书》全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明代末年一部重要的农业科学巨著

明朝时期我国科技著作的特点?(共同点)

⑴总体特点:继承和总结

⑵从内容上看:内容丰富全面,是对前代著述的总结,集大成之作。

⑶价值:虽无突破创新,但中国传统科技仍然处于世界领先地位。

⑷作者:都具有勤奋钻研,身体力行,注重调研,献身科学的精神。

1、姓名:

2、生活年代:

3、身份:

4、代表作:

徐霞客

明末

地理学家

《徐霞客游记》

作者写景写物具体形象,情景交融,表现出很高的艺术性。《徐霞客游记》既是地理学巨著,也是文学名著。

秦长城

明长城示意图

嘉峪关

鸭绿江

勤奋智慧、坚韧刚毅(血汗和智慧的结晶)

向心凝聚与爱国主义(游牧与农耕经济文化的汇聚线,长城防线发挥了联结、凝聚统一多民族国家的纽带作用)

开拓进取、开放交流(“有备则制人,无备则制于人”,修筑长城既是一种积极防御,又是积蓄力量、继续进取的谋略)

长城是中华民族精神的象征

中华民族精神的象征

勤奋智慧、坚韧刚毅、充满向心力和凝聚力的民族精神,被视为中华民族的精神象征

想一下《国歌》歌词

1、阅读长城部分课文回答问题:

⑴明长城修建的目的

⑵起止地点:

⑶地位:

⑷作用:

防御北方蒙古贵族南扰

东起鸭绿江,西到嘉峪关

完整的军事防御体系,既防御了北方蒙古贵族的南扰,又是各民族交往的纽带

完整的军事防御体系,明长城规模最大,历时最久,布局更合理,技术更先进,设施更为完善,工程质量更为坚固

故宫平面图

A

B

C

填图题 :

A

B

C

修建时间及人物:

紫禁城与时代特点

建筑特点:明清故宫建于北京城的中央,以南北为中轴线,坐北朝南,充分体现了皇权至上的封建统治思想,故宫城外是皇城,皇城外又有北京城,城城包围,显示了森严的等级制度

①时代特点:皇权至上

中央集权

等级森严

②地位:是当时世界上最宏大、

最辉煌的皇家建筑群。

材料:明代随着农业、手工业的发展,商业繁荣,商人们经济实力雄厚,生活奢靡,引起人们的注目和羡慕;文人们也改变了不屑与商贾为伍的清高态度,乐意与商人交游。他们相互影响,产生了一批受到市民思想感情和艺术趣味的熏陶、并愿意为市民阶层服务的文人士子。如小说家凌蒙初、陆云龙等……文人的市民化和市民化读者群的形成,改变了文学作品的面貌,使文学创作商品化。市民的生活,市民的情趣、市民的形象在明代诗文、小说、戏曲中越来越显得举足轻重。

⑵材料反映了什么明清文学艺术的发展有什么特点?

文学艺术的发展与市民文化结合起来,小说、戏曲等大众化的文学艺术形式有了突出的发展,

阅读课文内容,完成下列表格:

小说 时代 作者 内容 主题 地位

《三国演义》

《水浒传》

《西游记》

叙述东汉末年和三国时期的政治和军事斗争

梁山好汉反抗官府压迫

唐僧师徒四人取经的艰难历程。

人民群众渴望统一的强烈愿望

官逼民反

抒发了蔑视封建统治,铲除邪恶势力的愿望

第一部以农民起义为题材的优秀长篇小说

章回体小说的开山之作

是一部具有浓郁浪漫主义气息的长篇神话小说

元末明初

元末明初

明代

中期

罗贯中

施耐庵

吴承恩

阅读课文内容,说一下三部小说有哪些不同点和共同点?

不同点:主题和风格各异

相同点:

①形式:规模宏大,结构严整

②内容:情节曲折,想象丰富,语言生动

③影响:广泛流传,家喻户晓,影响深远

戏剧的繁荣

⑴背景:

⑵代表人物

⑶代表作:

⑷内容及评价:

通过杜丽娘和柳梦梅神奇的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教

汤显祖

《牡丹亭》

明朝时期,戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动

明长城和北京城

明长城:

东起辽东、西至嘉峪关,总长万里

科技名著

明朝的科技建筑与文学

小说:

小说和戏剧

汤显祖《牡丹亭》

李时珍:《本草纲目》

由宫城、皇城、内城和外城组成

宋应星:《天工开物》

徐光启:《农政全书》

罗贯中:《三国演义》

施耐庵:《水浒传》

吴承恩:《西游记》

北京城:

戏剧:

材料一 《农政全书》共60卷,约70余万字,分成12目:农本(经史典故、诸家杂论、国朝重农考);田制(井田考和《王祯农书》中各种田制图);农事(营治、开垦、授时、占候,以屯垦为中心);水利(水利工程、农田水利、《泰西水法》);农器;树艺(名物、蔬菜、果树);蚕桑;蚕桑广(木棉、苎麻);种植(经济作物);牧养;制造(食品、房屋);荒政(备荒、附《救荒本草》和《野菜谱》)

一摘编自麦群忠等《中国古代科技要籍简介》

⑴依据材料并结合所学知识,说出这部著作问世的历史背景

“农本”思想的影响;传统的农业、手工业的发展;前人的成果。

第16课 明朝的建筑、科技与文学

学习目标:

1. 了解李时珍和《本草纲目》、宋应星和《天工开物》、徐光启和《农政全书》的概况;

2.掌握明朝北京紫禁城、

明长城基本情况;

3.了解明朝古典小说的思

想艺术特点。

4、掌握明代文化的时代

特征

故血不可不养,卫不可不温。血温气和,营卫乃行,常有天命

——《本草纲目》

译文;所以血不可以不养,卫气不可以不使其温和。如果血气温和了,营气卫气就正常运行了,就可以常常与天命相合了。

⑴《本草纲目》的作者是谁?生活年代?

①作者:李时珍

②明朝

材料:李时珍从小耳濡目染,受到良好的医学熏陶,再加上他自幼体弱多病,对医学知识更加感兴趣,博览医籍。在《原序》中描写他长年读医书“若啖蔗饴”,意思是就像吃糖啃甘蔗一样开心。

⑵据材料分析,李时珍能写出《本草纲目》的原因?

①受良好的医学熏陶

②对医药学有浓厚的兴趣。

材料:撰写《本草纲目》,李时珍先后阅读了八百余种、近万卷书籍。李时珍对中药学的一大贡献,是对大量本草文献进行了实地考证,去伪存真……陶弘景在《本草经集注》中记载穿山甲能水陆两栖:诱蚁入甲,下水吞食……为了证实陶弘景的说法,李时珍亲自上山,在猎人的帮助下捉到一只穿山甲,从它的胃里剖出许多蚂蚁,证实穿山甲确实是食蚁,这一点陶弘景是对的。不过,通过观察,他发现穿山甲食蚁,是用舌头舔食,“常吐舌诱蚁食之”,而不是诱蚁入甲,下水吞食,这一点陶弘景错了。

⑶材料表明李时珍在撰写《本草纲目》时有什么特点?

阅读77页第一段回答:

⑴《本草纲目》的内容有何特点?

⑵这本书的地位如何?

内容丰富、详细、实用。

总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位。被译成多种文字。

《本草纲目》插图

后人评价说李时珍的《本草纲目》是一部“具有总结性的药物学巨著”,最主要的原因是( )

A.李时珍花了27年的时间方写成此书

B.在书中改正前人关于药物的许多错误记录和含混的记录

C.全书共收近2000种药物,药方10000多则,插图1000多幅

D.是明朝时期写成的

C

典题剖析

材料:宋应星(1587~约1666年)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山.45岁以后,面对明末农民流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术.他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾.后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行.这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献.

材料一:

材料二 丐大业文人,弃掷案头!此书和进取毫不相关也!

--《天工开物》

⑴根据材料并结合课文77页第2段,说一下宋应星与当时的知识分子的追求有什么不同?

不追求科举功名,重视研究科学技术,知识面十分宽广。

材料:《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义……

译文;天的职责可以由人代替,人可以通过努力奋斗而开发万物,从而使万物得到升值,办好各种事情

天工:天的职责;开:开通,了解;务:事务。通晓万物之理,得以办好各种事情。

概念解释

宋应星在《天工开物》的序言中说:

“卷分前后,乃‘贵五谷而贱金玉’之义。”他在书里把谷物类放在前面,而把珠玉类置于最后。

想一想,他为什么要这样编排呢?

明朝时的中国处于农业社会。民以食为天,农业是国家的根本,中国自古就有“士农工商,以农为本”的观念,这一编排体现了作者重农的思想。

材料:《天工开物》出版之后的二百多年间,几乎不为国人所知,乾隆时所修的《四库全书》竟然对它摒弃不用,而除了官修的《授时通考》之外,此间的学者包括那些顶级的国学大师,也从来就没在自己的著作中引用过它的一个字。令人欣慰的是,它在东邻日本和朝鲜却被奉为宝笈,接着欧洲也从日本得到了它的日本刻本,形成了多种译本,并视为中国科技史的百科全书。

⑵材料反映了什么问题?

以农为本,不重视科技,缺乏科技精神,工匠精神!

阅读77-78页内容回答:

⑴《天工开物》的内容有何特点?

⑵这本书的地位如何?

内容丰富,几乎覆盖了当时中国农业和手工业的所有生产、加工部门,绘有大量插图,直观生动。

对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。被译成多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

材料:《农政全书》按内容大致上可分为农政措施和农业技术两部分。前者是全书的纲,后者是实现纲领的技术措施。所以在书中人们可以看到开垦、水利、荒政等等一些不同寻常的内容……其他的大型农书,无论是北魏贾思勰的《齐民要术》,还是元代王祯的《农书》,虽然是以农本观念为中心思想,但重点在生产技术和知识,可以说是纯技术性的农书。

⑴依据材料并结合所学,说出体现了什么思想?在内容上,这本书和以往农书有何不同?

①农本思想

②农政措施和农业技术并重。

材料:《泰西水法》是介绍西方水利科学的著作,由意大利在华传教士与明末士大夫徐光启合译……徐光启在他的《农政全书》水利篇中大量引入西方《泰西水法》的记载。

⑵依据材料可知,《农政全书》还有什么新特点?

重视引进西方科技。

⑶根据以上材料,结合课文内容,说一下这本书地位?

《农政全书》全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明代末年一部重要的农业科学巨著

明朝时期我国科技著作的特点?(共同点)

⑴总体特点:继承和总结

⑵从内容上看:内容丰富全面,是对前代著述的总结,集大成之作。

⑶价值:虽无突破创新,但中国传统科技仍然处于世界领先地位。

⑷作者:都具有勤奋钻研,身体力行,注重调研,献身科学的精神。

1、姓名:

2、生活年代:

3、身份:

4、代表作:

徐霞客

明末

地理学家

《徐霞客游记》

作者写景写物具体形象,情景交融,表现出很高的艺术性。《徐霞客游记》既是地理学巨著,也是文学名著。

秦长城

明长城示意图

嘉峪关

鸭绿江

勤奋智慧、坚韧刚毅(血汗和智慧的结晶)

向心凝聚与爱国主义(游牧与农耕经济文化的汇聚线,长城防线发挥了联结、凝聚统一多民族国家的纽带作用)

开拓进取、开放交流(“有备则制人,无备则制于人”,修筑长城既是一种积极防御,又是积蓄力量、继续进取的谋略)

长城是中华民族精神的象征

中华民族精神的象征

勤奋智慧、坚韧刚毅、充满向心力和凝聚力的民族精神,被视为中华民族的精神象征

想一下《国歌》歌词

1、阅读长城部分课文回答问题:

⑴明长城修建的目的

⑵起止地点:

⑶地位:

⑷作用:

防御北方蒙古贵族南扰

东起鸭绿江,西到嘉峪关

完整的军事防御体系,既防御了北方蒙古贵族的南扰,又是各民族交往的纽带

完整的军事防御体系,明长城规模最大,历时最久,布局更合理,技术更先进,设施更为完善,工程质量更为坚固

故宫平面图

A

B

C

填图题 :

A

B

C

修建时间及人物:

紫禁城与时代特点

建筑特点:明清故宫建于北京城的中央,以南北为中轴线,坐北朝南,充分体现了皇权至上的封建统治思想,故宫城外是皇城,皇城外又有北京城,城城包围,显示了森严的等级制度

①时代特点:皇权至上

中央集权

等级森严

②地位:是当时世界上最宏大、

最辉煌的皇家建筑群。

材料:明代随着农业、手工业的发展,商业繁荣,商人们经济实力雄厚,生活奢靡,引起人们的注目和羡慕;文人们也改变了不屑与商贾为伍的清高态度,乐意与商人交游。他们相互影响,产生了一批受到市民思想感情和艺术趣味的熏陶、并愿意为市民阶层服务的文人士子。如小说家凌蒙初、陆云龙等……文人的市民化和市民化读者群的形成,改变了文学作品的面貌,使文学创作商品化。市民的生活,市民的情趣、市民的形象在明代诗文、小说、戏曲中越来越显得举足轻重。

⑵材料反映了什么明清文学艺术的发展有什么特点?

文学艺术的发展与市民文化结合起来,小说、戏曲等大众化的文学艺术形式有了突出的发展,

阅读课文内容,完成下列表格:

小说 时代 作者 内容 主题 地位

《三国演义》

《水浒传》

《西游记》

叙述东汉末年和三国时期的政治和军事斗争

梁山好汉反抗官府压迫

唐僧师徒四人取经的艰难历程。

人民群众渴望统一的强烈愿望

官逼民反

抒发了蔑视封建统治,铲除邪恶势力的愿望

第一部以农民起义为题材的优秀长篇小说

章回体小说的开山之作

是一部具有浓郁浪漫主义气息的长篇神话小说

元末明初

元末明初

明代

中期

罗贯中

施耐庵

吴承恩

阅读课文内容,说一下三部小说有哪些不同点和共同点?

不同点:主题和风格各异

相同点:

①形式:规模宏大,结构严整

②内容:情节曲折,想象丰富,语言生动

③影响:广泛流传,家喻户晓,影响深远

戏剧的繁荣

⑴背景:

⑵代表人物

⑶代表作:

⑷内容及评价:

通过杜丽娘和柳梦梅神奇的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教

汤显祖

《牡丹亭》

明朝时期,戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动

明长城和北京城

明长城:

东起辽东、西至嘉峪关,总长万里

科技名著

明朝的科技建筑与文学

小说:

小说和戏剧

汤显祖《牡丹亭》

李时珍:《本草纲目》

由宫城、皇城、内城和外城组成

宋应星:《天工开物》

徐光启:《农政全书》

罗贯中:《三国演义》

施耐庵:《水浒传》

吴承恩:《西游记》

北京城:

戏剧:

材料一 《农政全书》共60卷,约70余万字,分成12目:农本(经史典故、诸家杂论、国朝重农考);田制(井田考和《王祯农书》中各种田制图);农事(营治、开垦、授时、占候,以屯垦为中心);水利(水利工程、农田水利、《泰西水法》);农器;树艺(名物、蔬菜、果树);蚕桑;蚕桑广(木棉、苎麻);种植(经济作物);牧养;制造(食品、房屋);荒政(备荒、附《救荒本草》和《野菜谱》)

一摘编自麦群忠等《中国古代科技要籍简介》

⑴依据材料并结合所学知识,说出这部著作问世的历史背景

“农本”思想的影响;传统的农业、手工业的发展;前人的成果。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源