第7课战国时期的社会变化 课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课战国时期的社会变化 课件(37张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

战国时期的社会变化

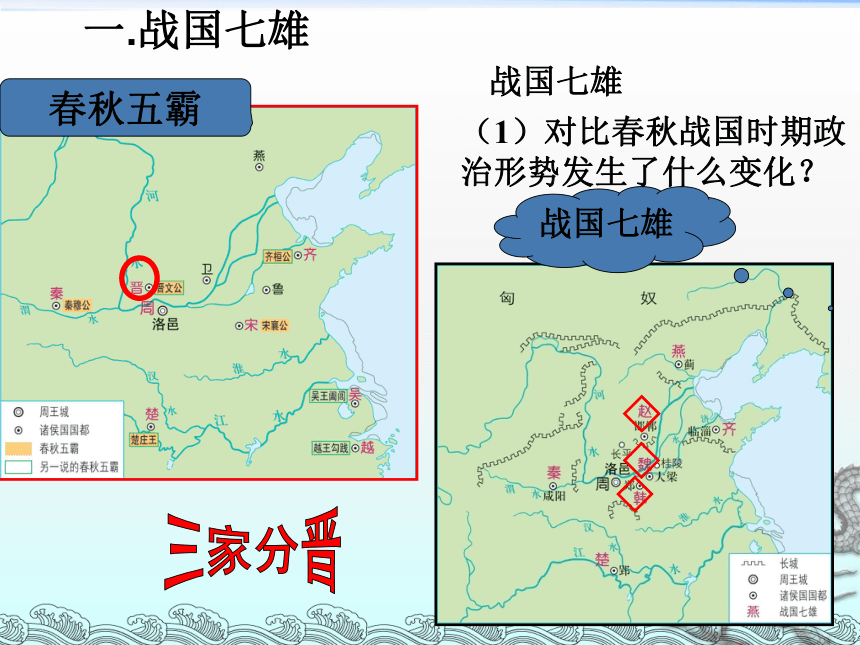

春秋五霸

战国七雄

(1)对比春秋战国时期政治形势发生了什么变化?

战国七雄

一.战国七雄

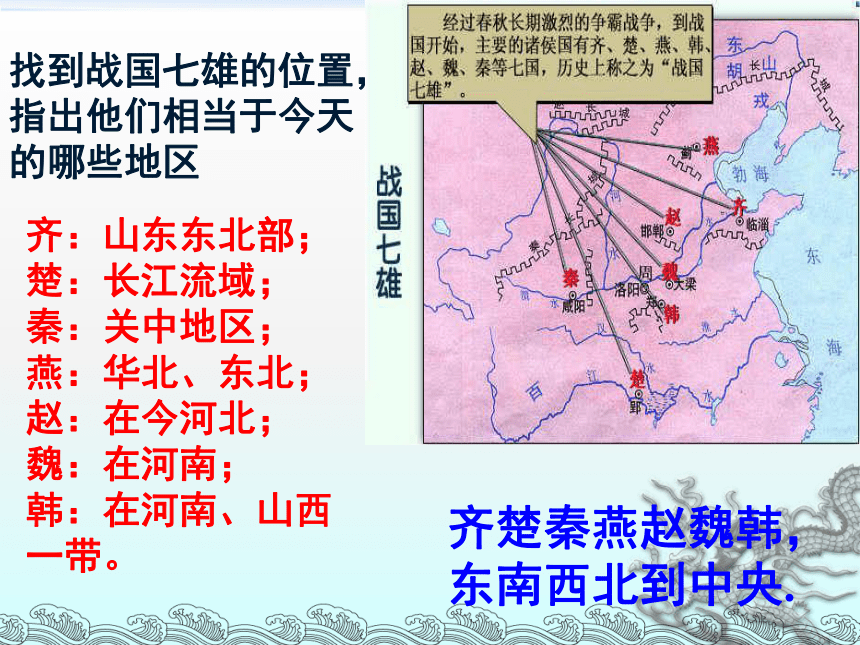

找到战国七雄的位置,指出他们相当于今天的哪些地区

齐:山东东北部; 楚:长江流域; 秦:关中地区; 燕:华北、东北; 赵:在今河北; 魏:在河南; 韩:在河南、山西一带。

齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中央.

(3)战国七雄与春秋五霸进行的征战活动在目的上有什么不同呢?

春秋五霸以称霸诸侯,做诸侯之长为目的;战国七雄以灭掉其他各国,自己统一天下为目的。

规模更大,更加残酷,对社会经济发展破坏性更大,影响更广泛。

(4)推测战国时期战争可能具有的特点?

战国时期

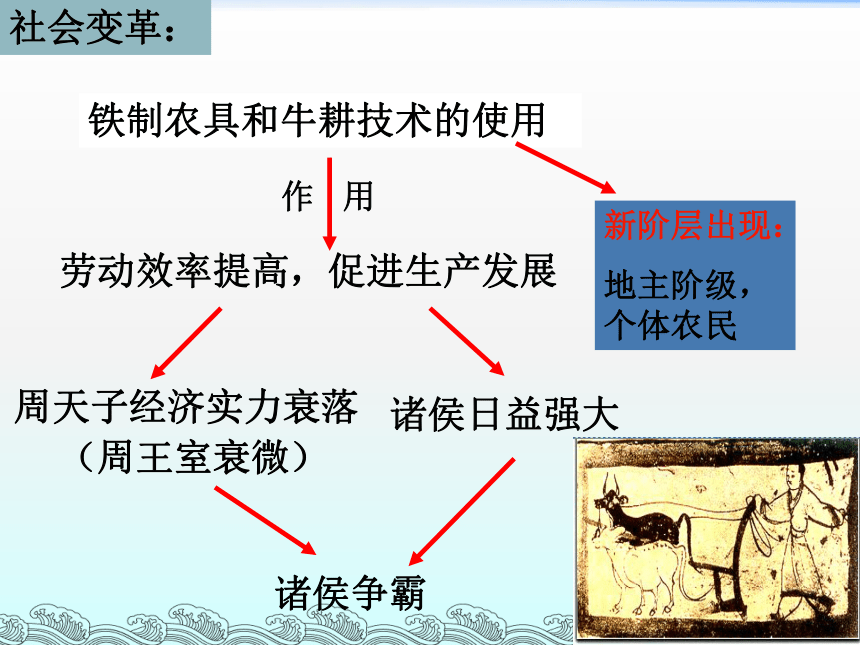

铁制农具和牛耕技术的使用

劳动效率提高,促进生产发展

周天子经济实力衰落

诸侯日益强大

(周王室衰微)

诸侯争霸

作 用

新阶层出现:

地主阶级,个体农民

社会变革:

一.战国七雄

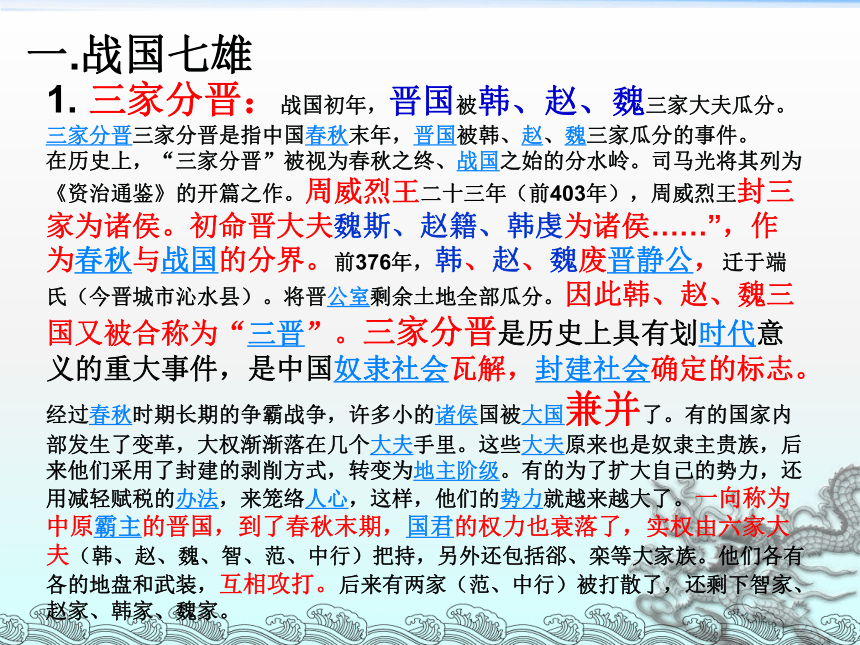

1. 三家分晋:战国初年,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分。

三家分晋三家分晋是指中国春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家瓜分的事件。

在历史上,“三家分晋”被视为春秋之终、战国之始的分水岭。司马光将其列为《资治通鉴》的开篇之作。周威烈王二十三年(前403年),周威烈王封三家为诸侯。初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯……”,作为春秋与战国的分界。前376年,韩、赵、魏废晋静公,迁于端氏(今晋城市沁水县)。将晋公室剩余土地全部瓜分。因此韩、赵、魏三国又被合称为“三晋”。三家分晋是历史上具有划时代意义的重大事件,是中国奴隶社会瓦解,封建社会确定的标志。经过春秋时期长期的争霸战争,许多小的诸侯国被大国兼并了。有的国家内部发生了变革,大权渐渐落在几个大夫手里。这些大夫原来也是奴隶主贵族,后来他们采用了封建的剥削方式,转变为地主阶级。有的为了扩大自己的势力,还用减轻赋税的办法,来笼络人心,这样,他们的势力就越来越大了。一向称为中原霸主的晋国,到了春秋末期,国君的权力也衰落了,实权由六家大夫(韩、赵、魏、智、范、中行)把持,另外还包括郤、栾等大家族。他们各有各的地盘和武装,互相攻打。后来有两家(范、中行)被打散了,还剩下智家、赵家、韩家、魏家。

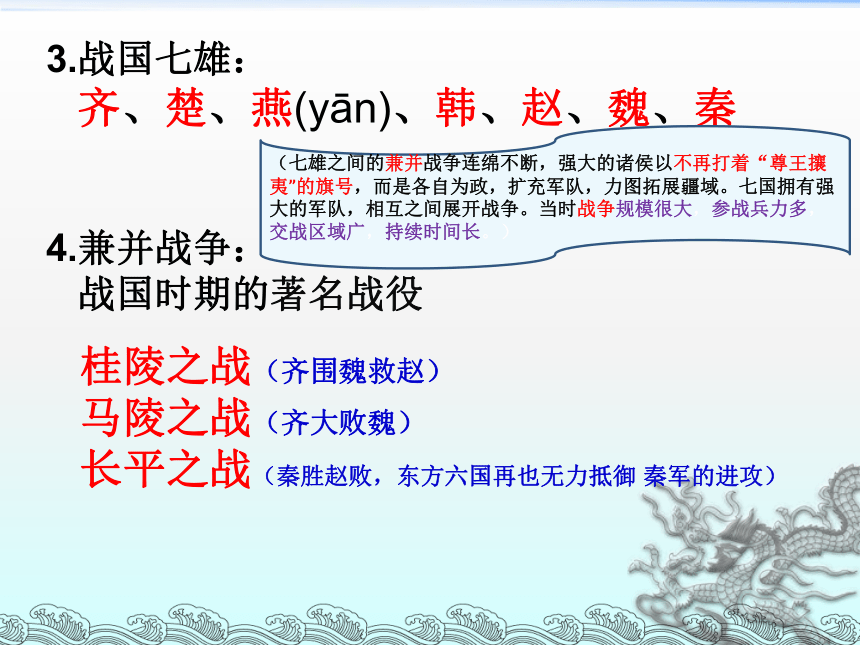

3.战国七雄:

齐、楚、燕(yān)、韩、赵、魏、秦

4.兼并战争:

战国时期的著名战役

桂陵之战(齐围魏救赵)

马陵之战(齐大败魏)

长平之战(秦胜赵败,东方六国再也无力抵御 秦军的进攻)

(七雄之间的兼并战争连绵不断,强大的诸侯以不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。七国拥有强大的军队,相互之间展开战争。当时战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。)

七雄之间的兼并战争连绵不断,越来越激烈。战国中期以后,各诸侯国的势力此消彼长,魏国、齐国、赵国、秦国先后崛起,其他几国逐渐衰落。尤其是地处西部的秦国,逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

问题思考

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争会有会有什么样的感受?他们最渴望的什么?

反对战争,希望结束战争;渴望国家统一,

和平、安定地生活。

二.商鞅变法

*背景:战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高。,新兴地主阶级的势力增强。各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

(铁制工具的广泛使用,对当时社会影响最大)

农业生产的发展

1. 铁农具的使用:出现于春秋

(石器)

(青铜器)

(铁器)

推广于战国

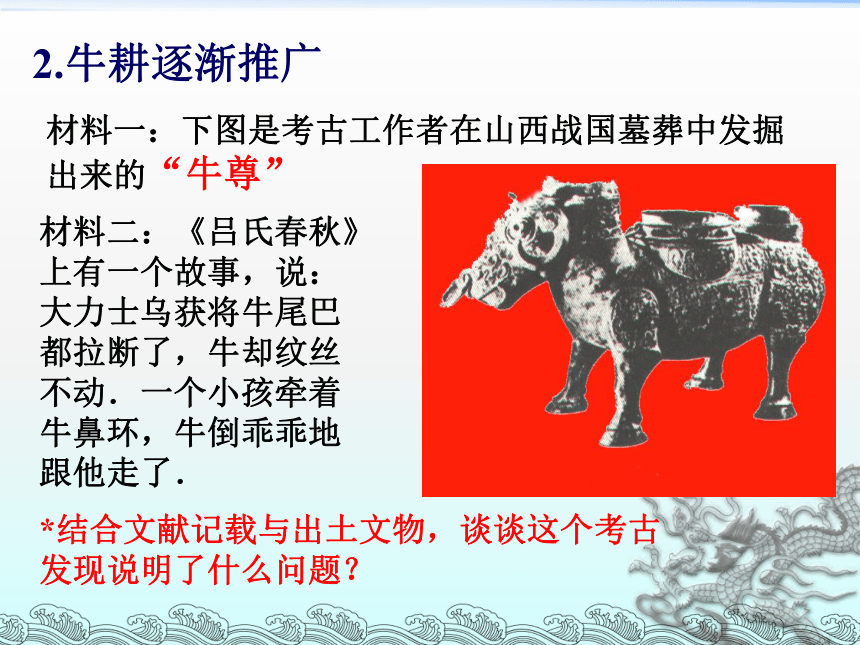

2.牛耕逐渐推广

材料一:下图是考古工作者在山西战国墓葬中发掘出来的“牛尊”

材料二:《吕氏春秋》上有一个故事,说:大力士乌获将牛尾巴都拉断了,牛却纹丝不动.一个小孩牵着牛鼻环,牛倒乖乖地跟他走了.

*结合文献记载与出土文物,谈谈这个考古发现说明了什么问题?

历史典故:“立木取信”

法令已详细制订但尚未公布,公孙鞅怕百姓不信任,于是在国都的集市南门立下一根长三丈的木杆,下令说有百姓能把木头搬移到北门去就赏给十两金子。百姓们感到此事很古怪,没人敢动手去搬移(木头)。公孙鞅又说:"能搬过去的赏五十两金子。"于是有一个人半信半疑地搬着木杆到了北门,立刻获得了五十两金子的重赏。这时,公孙鞅才下令颁布变法法令。

变法令颁布了一年,秦国百姓前往国都控诉新法使民不便的数以千计。这时太子也触犯了法律,公孙鞅说:“新法不能顺利施行,就在于上层人士带头违犯。太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,(公子虔受劓刑挖去鼻梁,随后闭门八年不出)(孝公卒,太子继位,是为秦惠文王。他与老世族等告商鞅十大罪,秦惠王遂杀商鞅,并且灭其家。) 将另一个老师公孙贾脸上刺字,以示惩戒。"第二天,秦国人听说此事,都遵从了法令。新法施行十年,秦国出现路不拾遗、山无盗贼的太平景象,百姓勇于为国作战,不敢再行私斗,乡野城镇都治理得很好。这时,那些当初说新法不便的人中,有些又来说新法好,公孙鞅说:"这些人都是乱法的刁民!"把他们全部驱逐到边疆去住。此后老百姓不敢再议论法令的是非。

“立木取信”的故事说明要想做个成功的人,必须具备什么品质?

诚 信

治世不一道,便国不法古。是战国时期商鞅所说。 “治世不一道”,是指治世的法则不是死板的。"便国不法古”,是指使国家安适不效法古人。“便”,读pián,是会意字。金文从人从鞭,会使人服帖之意。篆文从人,从更(指烙饼时不断翻动按压,使饼与鏊子平贴),会妥帖、安适之意。隶变后楷书写作便。故“便”的本义是指妥帖、安适。 “治世不一道,便国不法古。”即无论治理天下还是国家,都不能按照死板的方法去做,要灵活根据实际情况变通。法家提倡效今不法古,是说在旧方法(即古法)已经失效的情况下,就不应该死守了,必须创 新。

治世不一道

便国不法古

商鞅

1.时间:前356年

2.人物:商鞅

3.支持者:秦孝公

政治:1.建立县制,由国君直接派官吏治理。

2.废除(没有军功的旧)贵族的特权。

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

经济: 1.废除井田制(国家承认土地私有)

允许土地自由买卖。

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人

可以免除徭役

3.统一度量衡

军事: 奖励军功 ,对有军功者授予爵位并

赏赐土地

(触动了大贵族的利益)

(中央对地方的管理措施)

*内 容

(计量物体长短、容积、轻重的物体的统称。)

①国家承认土地私有,

允许自由买卖.

②

③建立县制:

建立土地私有制

鼓励耕织

奖励军功

经济发展

军队战斗力增强

国富

兵强

由国君派官吏治理

加强中央集权

作用:

为秦统一全国奠定了基础

*影响:

使秦国的国力大为增强,提高军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。(战国时期是封建制度的确立时期)

材料研读

商君治秦,法令至行,公平无私,

罚不讳[huì]强大,赏不私亲近,······

——《战国策·秦筞一》

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?

不畏强权,敢于同守旧势力斗争;

公平无私,严格执法。

岷

内 江

外 江

都江鱼嘴

江

飞沙堰

水利工程的修建—都江堰 李冰

宝瓶口

水旱从人,不知饥谨[jī jǐn],

时无荒年,天下谓之‘天府’也。

——《华阳国志》

灾荒;荒年。五谷收成不好叫饥。蔬菜和野菜吃不上叫馑因之以饥馑。

水旱情况依据人的意志为转移,农业生产情况较好,当地人生活有保障,无饥饿、灾荒等现象,所以当时的人称此处为“天府之国”。 因为当地(四川成都)农业生产有保障,人们生活比较富裕,就象天上的神仙们居住的天堂一样。

作用:都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。

意义:都江堰建成后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

人们为了纪念李冰父子而修建的二王庙

二王庙位于四川省成都市都江堰市百花岭路,坐落于都江堰岷江东岸的玉垒山麓,是纪念中国都江堰的开凿者、秦蜀郡太守李冰及其子二郎的祀庙。

二王庙是世界文化遗产都江堰的重要组成部分,初建于南北朝,初名崇德祠,清以后改用今名,是四川的游览观光胜地。每年农历6月24日至26日都会举行以李冰父子为主题人物的庙会活动二王庙是纪念中国都江堰的开凿者、秦蜀郡太守李冰及其子二郎的祀庙,位于都江堰岷江东岸的玉垒山麓。初建于南北朝,现存建筑是清代重建的。初名崇德祠,宋以后历代封李冰父子为王,清以后改用今名。庙内石壁上嵌有李冰以及后人关于治水的格言:深淘滩,低作堰等,被称为治水三字经。庙内有李冰和二郎的塑像。大殿东侧茶楼是一座临崖悬空的吊脚楼,游人可在此休息饮茶。后殿右侧有画家张大千、徐悲鸿等人的碑刻。园中植满各种名贵花木,古木参天,林荫蔽日,是四川的游览观光胜地。

材料研读

据《华阳国志·蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。

*想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

都江堰水利工程的建成,

既解决了洪水泛滥的问题,

也保障了周边地区的农业灌溉,

为周边农业丰收提供了有利条件。

课后活动

2.支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,你认为这说明了什么?

变法改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但只要顺应了历史潮流,改革终会推行下去,并取得成功,得到后世肯定。

劳动工具的改进

耕作方法的改进

铁农具

牛 耕

都江堰

基础设施的建设

私 田

社会生产力水平的提高 (变法的根本原因或客观原因)

奴隶主贵族

新兴的地主阶级

农 民

新兴的地主阶级为确立封建统治(变法的主观原因)

租种土地的人

⑴

⑵

归纳:各国变法的背景

讨论:

商鞅变法是成功了?还是失败了?为什么?你有什么启发?

评价标准:

一场变革的成功或失败标准,不在于实施变法人的生与死,而在于变法的目的是否达到。

1.改革促发展,改革促进步。一个国家只有顺应时代潮流,进行改革,国家才会有光明前程。

2.改革会付出沉重代价,必须坚持不懈,克服重重阻力,才能成功。

启发:

社会性质的剧变

奴隶社会→封建社会

课堂总结

一、农业生产的发展

.

铁农具的使用

牛耕的推广

水利的兴修(都江堰)

1.时间

2.人物

3.支持者

4.内容

5.作用

②奖励耕战和奖励军功

③建立县制

★

★

二、商鞅变法

①国家承认土地私有,允许自由买卖

一、农业生产的发展

课堂练习

①、承认土地( ),允许自由( ) ②、奖励( ) ③、废除没有( )的旧贵族的( ) ④、建立( ),由国君派( )治理

1、秦国成为战国后期最( )的封建国家

2、各国经过变法,( )社会形成

1、( )、( )、( )的出现,促进生产发展。

2、新兴( )阶级出现和发展

二、商鞅变法

⑴

⑵

是我国社会大变革时期,兼并战争频繁。

经济上:

政治上:

文化上:

铁器、牛耕的使用(春秋)和推广(战国)使生产力大大发展,势必影响生产关系的变革。

各国竞相变革,经过变法,封建制度确立。

各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,形成“百家争鸣”的学术繁荣的局面。

战国七雄:

“三家分晋”(韩赵魏)和原来的楚燕秦齐(田氏代齐)

著名战役:

桂陵之战(齐围魏救赵)马陵之战(齐大败魏)长平之战(赵国大败,东方六国再也无力抵御秦军的进攻)

封建社会

一、战国时期

时间 前475年——前221年

时代

特征

兼并

战争

战国时期的社会变化

春秋五霸

战国七雄

(1)对比春秋战国时期政治形势发生了什么变化?

战国七雄

一.战国七雄

找到战国七雄的位置,指出他们相当于今天的哪些地区

齐:山东东北部; 楚:长江流域; 秦:关中地区; 燕:华北、东北; 赵:在今河北; 魏:在河南; 韩:在河南、山西一带。

齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中央.

(3)战国七雄与春秋五霸进行的征战活动在目的上有什么不同呢?

春秋五霸以称霸诸侯,做诸侯之长为目的;战国七雄以灭掉其他各国,自己统一天下为目的。

规模更大,更加残酷,对社会经济发展破坏性更大,影响更广泛。

(4)推测战国时期战争可能具有的特点?

战国时期

铁制农具和牛耕技术的使用

劳动效率提高,促进生产发展

周天子经济实力衰落

诸侯日益强大

(周王室衰微)

诸侯争霸

作 用

新阶层出现:

地主阶级,个体农民

社会变革:

一.战国七雄

1. 三家分晋:战国初年,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分。

三家分晋三家分晋是指中国春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家瓜分的事件。

在历史上,“三家分晋”被视为春秋之终、战国之始的分水岭。司马光将其列为《资治通鉴》的开篇之作。周威烈王二十三年(前403年),周威烈王封三家为诸侯。初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯……”,作为春秋与战国的分界。前376年,韩、赵、魏废晋静公,迁于端氏(今晋城市沁水县)。将晋公室剩余土地全部瓜分。因此韩、赵、魏三国又被合称为“三晋”。三家分晋是历史上具有划时代意义的重大事件,是中国奴隶社会瓦解,封建社会确定的标志。经过春秋时期长期的争霸战争,许多小的诸侯国被大国兼并了。有的国家内部发生了变革,大权渐渐落在几个大夫手里。这些大夫原来也是奴隶主贵族,后来他们采用了封建的剥削方式,转变为地主阶级。有的为了扩大自己的势力,还用减轻赋税的办法,来笼络人心,这样,他们的势力就越来越大了。一向称为中原霸主的晋国,到了春秋末期,国君的权力也衰落了,实权由六家大夫(韩、赵、魏、智、范、中行)把持,另外还包括郤、栾等大家族。他们各有各的地盘和武装,互相攻打。后来有两家(范、中行)被打散了,还剩下智家、赵家、韩家、魏家。

3.战国七雄:

齐、楚、燕(yān)、韩、赵、魏、秦

4.兼并战争:

战国时期的著名战役

桂陵之战(齐围魏救赵)

马陵之战(齐大败魏)

长平之战(秦胜赵败,东方六国再也无力抵御 秦军的进攻)

(七雄之间的兼并战争连绵不断,强大的诸侯以不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。七国拥有强大的军队,相互之间展开战争。当时战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。)

七雄之间的兼并战争连绵不断,越来越激烈。战国中期以后,各诸侯国的势力此消彼长,魏国、齐国、赵国、秦国先后崛起,其他几国逐渐衰落。尤其是地处西部的秦国,逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

问题思考

设想一下,当时的人民对连绵不断的战争会有会有什么样的感受?他们最渴望的什么?

反对战争,希望结束战争;渴望国家统一,

和平、安定地生活。

二.商鞅变法

*背景:战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高。,新兴地主阶级的势力增强。各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

(铁制工具的广泛使用,对当时社会影响最大)

农业生产的发展

1. 铁农具的使用:出现于春秋

(石器)

(青铜器)

(铁器)

推广于战国

2.牛耕逐渐推广

材料一:下图是考古工作者在山西战国墓葬中发掘出来的“牛尊”

材料二:《吕氏春秋》上有一个故事,说:大力士乌获将牛尾巴都拉断了,牛却纹丝不动.一个小孩牵着牛鼻环,牛倒乖乖地跟他走了.

*结合文献记载与出土文物,谈谈这个考古发现说明了什么问题?

历史典故:“立木取信”

法令已详细制订但尚未公布,公孙鞅怕百姓不信任,于是在国都的集市南门立下一根长三丈的木杆,下令说有百姓能把木头搬移到北门去就赏给十两金子。百姓们感到此事很古怪,没人敢动手去搬移(木头)。公孙鞅又说:"能搬过去的赏五十两金子。"于是有一个人半信半疑地搬着木杆到了北门,立刻获得了五十两金子的重赏。这时,公孙鞅才下令颁布变法法令。

变法令颁布了一年,秦国百姓前往国都控诉新法使民不便的数以千计。这时太子也触犯了法律,公孙鞅说:“新法不能顺利施行,就在于上层人士带头违犯。太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,(公子虔受劓刑挖去鼻梁,随后闭门八年不出)(孝公卒,太子继位,是为秦惠文王。他与老世族等告商鞅十大罪,秦惠王遂杀商鞅,并且灭其家。) 将另一个老师公孙贾脸上刺字,以示惩戒。"第二天,秦国人听说此事,都遵从了法令。新法施行十年,秦国出现路不拾遗、山无盗贼的太平景象,百姓勇于为国作战,不敢再行私斗,乡野城镇都治理得很好。这时,那些当初说新法不便的人中,有些又来说新法好,公孙鞅说:"这些人都是乱法的刁民!"把他们全部驱逐到边疆去住。此后老百姓不敢再议论法令的是非。

“立木取信”的故事说明要想做个成功的人,必须具备什么品质?

诚 信

治世不一道,便国不法古。是战国时期商鞅所说。 “治世不一道”,是指治世的法则不是死板的。"便国不法古”,是指使国家安适不效法古人。“便”,读pián,是会意字。金文从人从鞭,会使人服帖之意。篆文从人,从更(指烙饼时不断翻动按压,使饼与鏊子平贴),会妥帖、安适之意。隶变后楷书写作便。故“便”的本义是指妥帖、安适。 “治世不一道,便国不法古。”即无论治理天下还是国家,都不能按照死板的方法去做,要灵活根据实际情况变通。法家提倡效今不法古,是说在旧方法(即古法)已经失效的情况下,就不应该死守了,必须创 新。

治世不一道

便国不法古

商鞅

1.时间:前356年

2.人物:商鞅

3.支持者:秦孝公

政治:1.建立县制,由国君直接派官吏治理。

2.废除(没有军功的旧)贵族的特权。

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

经济: 1.废除井田制(国家承认土地私有)

允许土地自由买卖。

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人

可以免除徭役

3.统一度量衡

军事: 奖励军功 ,对有军功者授予爵位并

赏赐土地

(触动了大贵族的利益)

(中央对地方的管理措施)

*内 容

(计量物体长短、容积、轻重的物体的统称。)

①国家承认土地私有,

允许自由买卖.

②

③建立县制:

建立土地私有制

鼓励耕织

奖励军功

经济发展

军队战斗力增强

国富

兵强

由国君派官吏治理

加强中央集权

作用:

为秦统一全国奠定了基础

*影响:

使秦国的国力大为增强,提高军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。(战国时期是封建制度的确立时期)

材料研读

商君治秦,法令至行,公平无私,

罚不讳[huì]强大,赏不私亲近,······

——《战国策·秦筞一》

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?

不畏强权,敢于同守旧势力斗争;

公平无私,严格执法。

岷

内 江

外 江

都江鱼嘴

江

飞沙堰

水利工程的修建—都江堰 李冰

宝瓶口

水旱从人,不知饥谨[jī jǐn],

时无荒年,天下谓之‘天府’也。

——《华阳国志》

灾荒;荒年。五谷收成不好叫饥。蔬菜和野菜吃不上叫馑因之以饥馑。

水旱情况依据人的意志为转移,农业生产情况较好,当地人生活有保障,无饥饿、灾荒等现象,所以当时的人称此处为“天府之国”。 因为当地(四川成都)农业生产有保障,人们生活比较富裕,就象天上的神仙们居住的天堂一样。

作用:都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。

意义:都江堰建成后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

人们为了纪念李冰父子而修建的二王庙

二王庙位于四川省成都市都江堰市百花岭路,坐落于都江堰岷江东岸的玉垒山麓,是纪念中国都江堰的开凿者、秦蜀郡太守李冰及其子二郎的祀庙。

二王庙是世界文化遗产都江堰的重要组成部分,初建于南北朝,初名崇德祠,清以后改用今名,是四川的游览观光胜地。每年农历6月24日至26日都会举行以李冰父子为主题人物的庙会活动二王庙是纪念中国都江堰的开凿者、秦蜀郡太守李冰及其子二郎的祀庙,位于都江堰岷江东岸的玉垒山麓。初建于南北朝,现存建筑是清代重建的。初名崇德祠,宋以后历代封李冰父子为王,清以后改用今名。庙内石壁上嵌有李冰以及后人关于治水的格言:深淘滩,低作堰等,被称为治水三字经。庙内有李冰和二郎的塑像。大殿东侧茶楼是一座临崖悬空的吊脚楼,游人可在此休息饮茶。后殿右侧有画家张大千、徐悲鸿等人的碑刻。园中植满各种名贵花木,古木参天,林荫蔽日,是四川的游览观光胜地。

材料研读

据《华阳国志·蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也。

*想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

都江堰水利工程的建成,

既解决了洪水泛滥的问题,

也保障了周边地区的农业灌溉,

为周边农业丰收提供了有利条件。

课后活动

2.支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,你认为这说明了什么?

变法改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但只要顺应了历史潮流,改革终会推行下去,并取得成功,得到后世肯定。

劳动工具的改进

耕作方法的改进

铁农具

牛 耕

都江堰

基础设施的建设

私 田

社会生产力水平的提高 (变法的根本原因或客观原因)

奴隶主贵族

新兴的地主阶级

农 民

新兴的地主阶级为确立封建统治(变法的主观原因)

租种土地的人

⑴

⑵

归纳:各国变法的背景

讨论:

商鞅变法是成功了?还是失败了?为什么?你有什么启发?

评价标准:

一场变革的成功或失败标准,不在于实施变法人的生与死,而在于变法的目的是否达到。

1.改革促发展,改革促进步。一个国家只有顺应时代潮流,进行改革,国家才会有光明前程。

2.改革会付出沉重代价,必须坚持不懈,克服重重阻力,才能成功。

启发:

社会性质的剧变

奴隶社会→封建社会

课堂总结

一、农业生产的发展

.

铁农具的使用

牛耕的推广

水利的兴修(都江堰)

1.时间

2.人物

3.支持者

4.内容

5.作用

②奖励耕战和奖励军功

③建立县制

★

★

二、商鞅变法

①国家承认土地私有,允许自由买卖

一、农业生产的发展

课堂练习

①、承认土地( ),允许自由( ) ②、奖励( ) ③、废除没有( )的旧贵族的( ) ④、建立( ),由国君派( )治理

1、秦国成为战国后期最( )的封建国家

2、各国经过变法,( )社会形成

1、( )、( )、( )的出现,促进生产发展。

2、新兴( )阶级出现和发展

二、商鞅变法

⑴

⑵

是我国社会大变革时期,兼并战争频繁。

经济上:

政治上:

文化上:

铁器、牛耕的使用(春秋)和推广(战国)使生产力大大发展,势必影响生产关系的变革。

各国竞相变革,经过变法,封建制度确立。

各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,形成“百家争鸣”的学术繁荣的局面。

战国七雄:

“三家分晋”(韩赵魏)和原来的楚燕秦齐(田氏代齐)

著名战役:

桂陵之战(齐围魏救赵)马陵之战(齐大败魏)长平之战(赵国大败,东方六国再也无力抵御秦军的进攻)

封建社会

一、战国时期

时间 前475年——前221年

时代

特征

兼并

战争

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史