第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(13张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(13张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1007.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-07-29 20:03:43 | ||

图片预览

文档简介

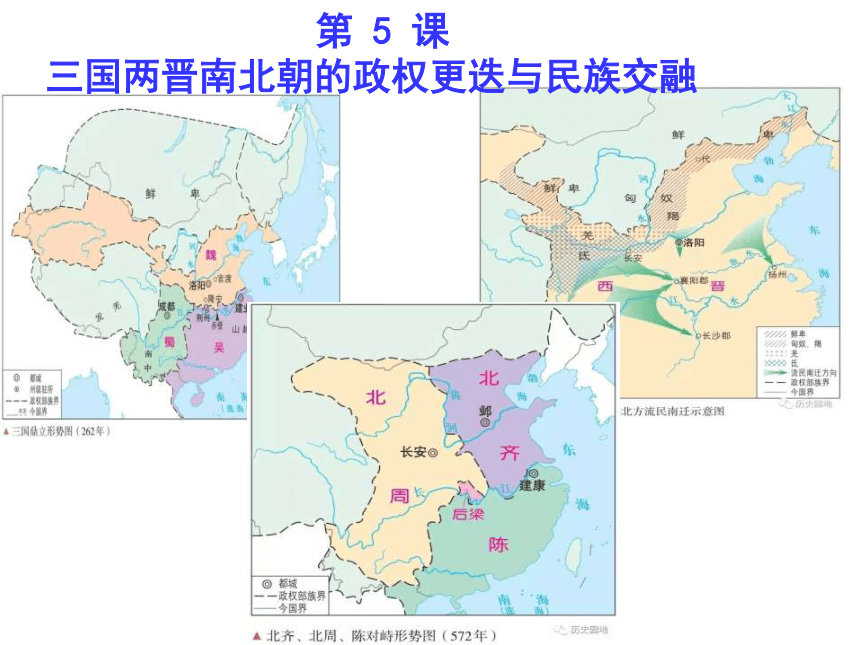

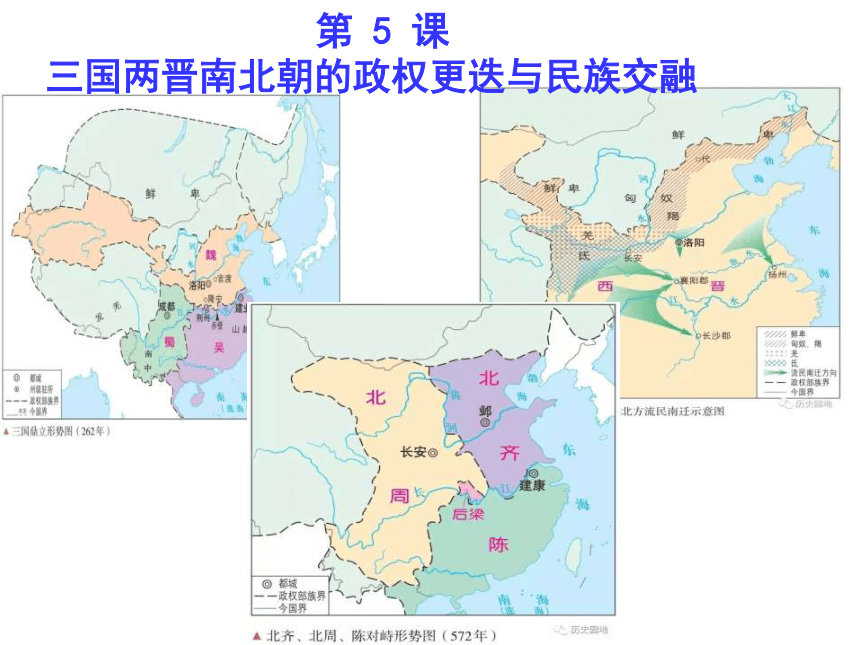

课件13张PPT。 第 5 课

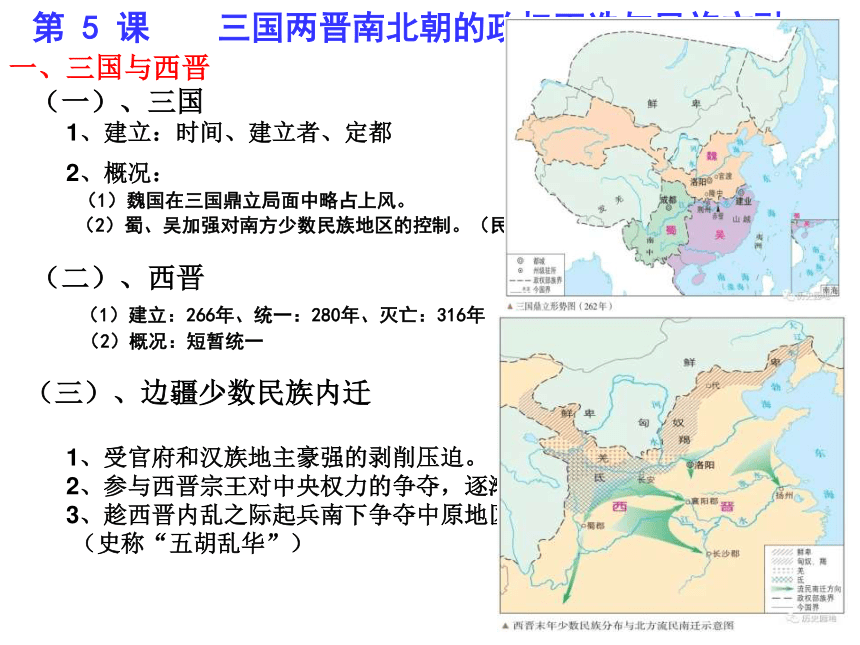

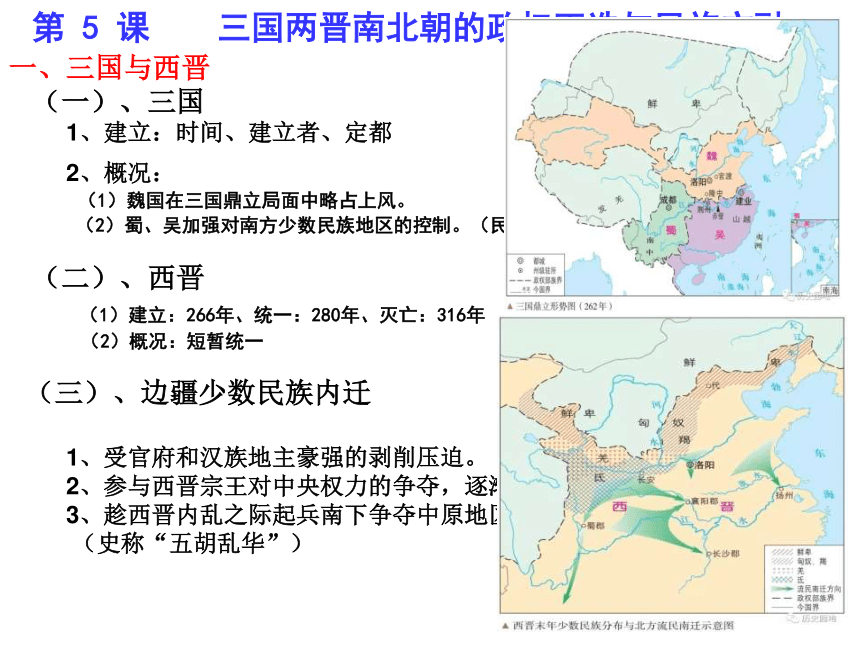

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融第 5 课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融一、三国与西晋(一)、三国1、建立:时间、建立者、定都2、概况:

(1)魏国在三国鼎立局面中略占上风。

(2)蜀、吴加强对南方少数民族地区的控制。(民族融合)(二)、西晋

(1)建立:266年、统一:280年、灭亡:316年

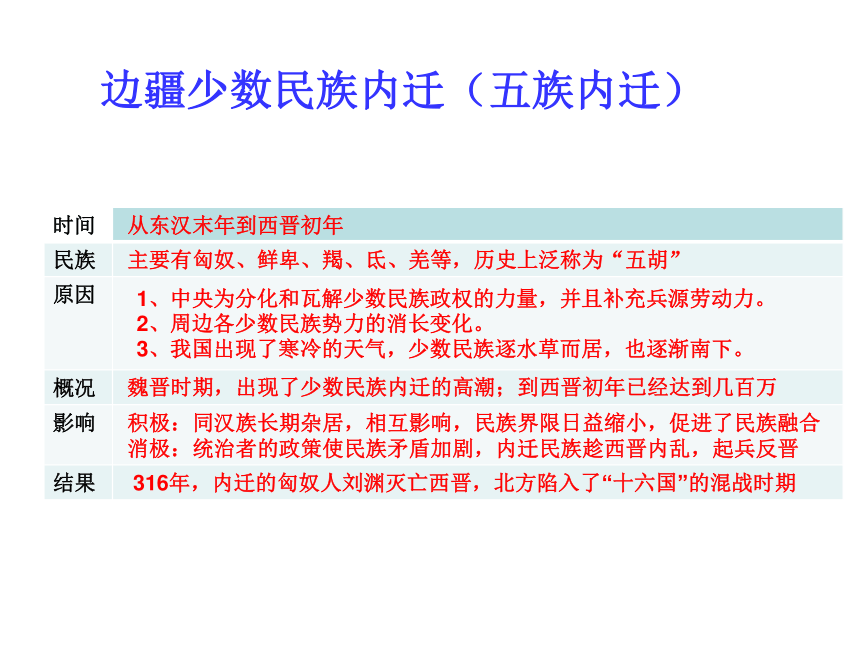

(2)概况:短暂统一(三)、边疆少数民族内迁 1、受官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

2、参与西晋宗王对中央权力的争夺,逐渐主导局势。

3、趁西晋内乱之际起兵南下争夺中原地区的控制权,于是中原大乱

(史称“五胡乱华”)第 5 课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融一、三国与西晋(一)、三国1、建立:时间、建立者、定都2、概况:

(1)魏国在三国鼎立局面中略占上风。

(2)蜀、吴加强对南方少数民族地区的控制。(民族融合)(二)、西晋

(1)建立:266年、统一:280年、灭亡:316年

(2)概况:短暂统一(三)、边疆少数民族内迁 1、受官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

2、参与西晋宗王对中央权力的争夺,逐渐主导局势。

3、趁西晋内乱之际起兵南下争夺中原地区的控制权,于是中原大乱

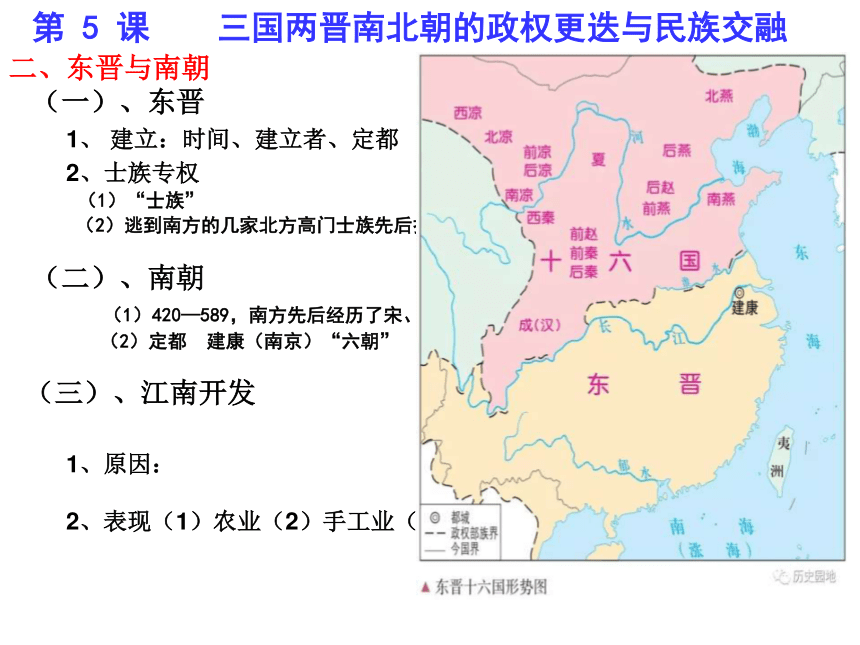

(史称“五胡乱华”)边疆少数民族内迁(五族内迁)第 5 课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融二、东晋与南朝(一)、东晋 1、 建立:时间、建立者、定都2、士族专权

(1)“士族”

(2)逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。(二)、南朝

(1)420—589,南方先后经历了宋、齐、梁、陈,合称为“南朝”。

(2)定都 建康(南京)“六朝”(三)、江南开发 1、原因:

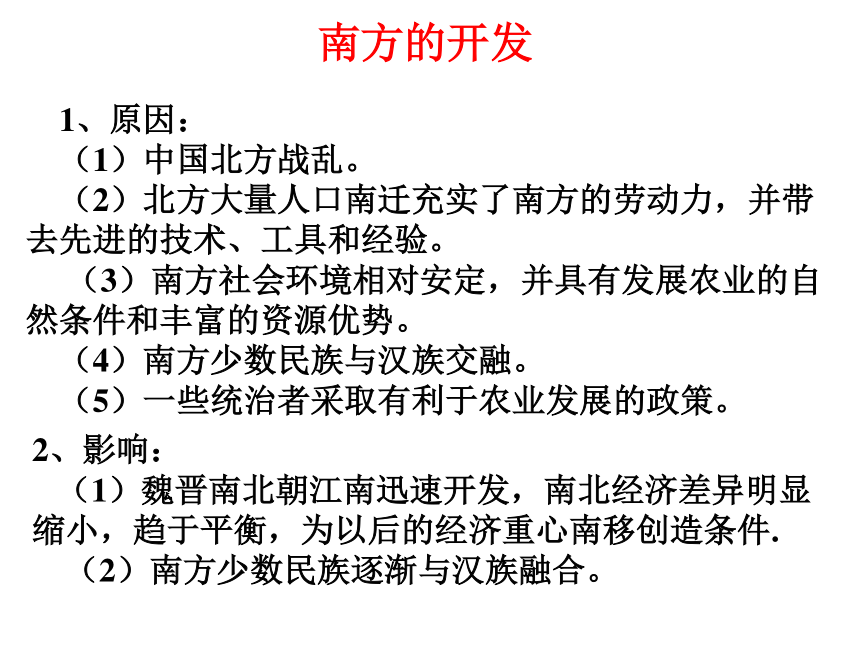

2、表现(1)农业(2)手工业(3)商业1、原因:

(1)中国北方战乱。

(2)北方大量人口南迁充实了南方的劳动力,并带去先进的技术、工具和经验。

(3)南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势。

(4)南方少数民族与汉族交融。

(5)一些统治者采取有利于农业发展的政策。南方的开发2、影响:

(1)魏晋南北朝江南迅速开发,南北经济差异明显缩小,趋于平衡,为以后的经济重心南移创造条件.

(2)南方少数民族逐渐与汉族融合。士族制度1、士族,又称门第、世族、世家、巨室、门阀等。指世代为官的名门望族 2、门阀政治:魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职。经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。社会生活,不与庶族通婚,甚至坐不同席。(庶族是指土族以外的一般中小地主,也称寒门。)文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。

3、形成原因:①历史根源,东汉以来的豪强地主势力的发展。②经济原因,土地兼并严重,经营庄园,渐成割据。③政治原因,魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持;九品中正制是土族制度的政治保障。

4、衰落:至隋唐两代,废止九品中正制,实行科举制,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

5、衰落原因:①士族自身的腐朽,与生俱来的特权导致士族缺乏执掌政权的能力,甚至缺乏生存能力;②隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;③均田制和租庸调制一定程度上起到了抑制土地兼并的作用,一定程度上削弱了士族制度的经济基础;④唐朝统治阶级内部争权夺利的斗争;⑤农民起文此起彼伏,寒族地主乘机以军功崛起,进一步摧垮了腐朽的土族。 第 5 课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融三、十六国与北朝(一)、十六国混战 1、 “十六国”:主要15国+西南地区成汉 2、特点

(1)大部分由内迁少数民族建立;

(2)采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。

(3)混战中民族交融加强,差异缩小,民族隔阂仍然存在。(二)、前秦短暂统一

(1)氐族建立的前秦在4世纪下半叶统一北方。

(2)淝水之战被东晋击败,稍显缓和的民族关系加剧。(三)、北魏崛起 1、兴起:4世纪末鲜卑族拓跋部建立北魏,439年统一北方。

2、北魏孝文帝推动民族交融

(1)时间:

(2)措施:

迁都;穿汉服;说汉话;改汉姓;定阶层,与汉通婚。

(3)意义:

3、分裂:6世纪前期(四)、北朝演变

1、“北朝”

2、结束:581年隋的建立北方少数民族的封建化北魏孝文帝改革内容少数民族的封建化和汉化1、积极意义

①.北方社会经济有了明显发展:农业生产工具得到改进,兴修水利、开垦荒地,粮食产量增多,畜牧业得到发展。手工业生产日益活跃,商业活动也日趋活跃。②.政权封建化加速:迁都洛阳以后,鲜卑统治者接受了汉族先进文化制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。③.促进了民族的交流和融合:北魏孝文帝改革不仅缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。促进了民族大融合。

2、消极作用

①.孝文帝改革的思想和内容是恢复礼乐,是“迂腐的儒化”,“消极的汉化”,学来的主要是汉文化的糟粕,汉人的繁缛腐朽。②.孝文帝的改革不但没有振兴北魏,反而加速了北魏国家和拓跋民族的衰亡。认为孝文帝汉化改革,丢掉的是拓跋的长处──勇武质朴,削弱了北魏的军事力量,这是孝文帝终不能强大魏国的重要原因。③.孝文帝推行的不加扬弃的全盘汉化,尤其是大定族姓,移植门阀士族制度,这使得尚无文化积淀的鲜卑拓跋贵族迅速腐化,这严重消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。北魏孝文帝改革的评价辩证唯物主义和历史唯物主义历史社会发展是复杂的和曲折的气候

动荡

战乱

观念

……时间 背景 途径 结果 迁徒(五胡内迁、北民南迁)

战争

共同生产生活

改革

……魏晋

东晋

以来“民族交融”“胡”汉互化——文化认同

胡人政权——“中国”扩大

江南开发——重心南移

其他……长期分裂人口迁徙北人南迁胡人内徙民族融合 全新的统一江南开发承上启下——奠基一统 三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础。

政治上,国家由长期分裂走向新的大一统,各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础;

经济上,由于江南的开发,南北经济趋向平衡为经济重心的南移奠定了基础;

文化上,科技持续领先世界,南北文化差异明显但走向交融,儒、释、道三教共同发展,玄学产生,文学承上启下,丰富多彩;

民族关系上,继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础。 第 5 课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融一、三国与西晋

(一)三国

(二)西晋

(三)五胡内迁

二、东晋与南朝

(一)、东晋

(二)、南朝

(三)、南方开发

三、十六国与北朝

(一)十六国混战

(二)前秦短暂统一

(三)北魏崛起

(四)北朝演变

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融第 5 课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融一、三国与西晋(一)、三国1、建立:时间、建立者、定都2、概况:

(1)魏国在三国鼎立局面中略占上风。

(2)蜀、吴加强对南方少数民族地区的控制。(民族融合)(二)、西晋

(1)建立:266年、统一:280年、灭亡:316年

(2)概况:短暂统一(三)、边疆少数民族内迁 1、受官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

2、参与西晋宗王对中央权力的争夺,逐渐主导局势。

3、趁西晋内乱之际起兵南下争夺中原地区的控制权,于是中原大乱

(史称“五胡乱华”)第 5 课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融一、三国与西晋(一)、三国1、建立:时间、建立者、定都2、概况:

(1)魏国在三国鼎立局面中略占上风。

(2)蜀、吴加强对南方少数民族地区的控制。(民族融合)(二)、西晋

(1)建立:266年、统一:280年、灭亡:316年

(2)概况:短暂统一(三)、边疆少数民族内迁 1、受官府和汉族地主豪强的剥削压迫。

2、参与西晋宗王对中央权力的争夺,逐渐主导局势。

3、趁西晋内乱之际起兵南下争夺中原地区的控制权,于是中原大乱

(史称“五胡乱华”)边疆少数民族内迁(五族内迁)第 5 课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融二、东晋与南朝(一)、东晋 1、 建立:时间、建立者、定都2、士族专权

(1)“士族”

(2)逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。(二)、南朝

(1)420—589,南方先后经历了宋、齐、梁、陈,合称为“南朝”。

(2)定都 建康(南京)“六朝”(三)、江南开发 1、原因:

2、表现(1)农业(2)手工业(3)商业1、原因:

(1)中国北方战乱。

(2)北方大量人口南迁充实了南方的劳动力,并带去先进的技术、工具和经验。

(3)南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势。

(4)南方少数民族与汉族交融。

(5)一些统治者采取有利于农业发展的政策。南方的开发2、影响:

(1)魏晋南北朝江南迅速开发,南北经济差异明显缩小,趋于平衡,为以后的经济重心南移创造条件.

(2)南方少数民族逐渐与汉族融合。士族制度1、士族,又称门第、世族、世家、巨室、门阀等。指世代为官的名门望族 2、门阀政治:魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职。经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。社会生活,不与庶族通婚,甚至坐不同席。(庶族是指土族以外的一般中小地主,也称寒门。)文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。

3、形成原因:①历史根源,东汉以来的豪强地主势力的发展。②经济原因,土地兼并严重,经营庄园,渐成割据。③政治原因,魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持;九品中正制是土族制度的政治保障。

4、衰落:至隋唐两代,废止九品中正制,实行科举制,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

5、衰落原因:①士族自身的腐朽,与生俱来的特权导致士族缺乏执掌政权的能力,甚至缺乏生存能力;②隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;③均田制和租庸调制一定程度上起到了抑制土地兼并的作用,一定程度上削弱了士族制度的经济基础;④唐朝统治阶级内部争权夺利的斗争;⑤农民起文此起彼伏,寒族地主乘机以军功崛起,进一步摧垮了腐朽的土族。 第 5 课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融三、十六国与北朝(一)、十六国混战 1、 “十六国”:主要15国+西南地区成汉 2、特点

(1)大部分由内迁少数民族建立;

(2)采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。

(3)混战中民族交融加强,差异缩小,民族隔阂仍然存在。(二)、前秦短暂统一

(1)氐族建立的前秦在4世纪下半叶统一北方。

(2)淝水之战被东晋击败,稍显缓和的民族关系加剧。(三)、北魏崛起 1、兴起:4世纪末鲜卑族拓跋部建立北魏,439年统一北方。

2、北魏孝文帝推动民族交融

(1)时间:

(2)措施:

迁都;穿汉服;说汉话;改汉姓;定阶层,与汉通婚。

(3)意义:

3、分裂:6世纪前期(四)、北朝演变

1、“北朝”

2、结束:581年隋的建立北方少数民族的封建化北魏孝文帝改革内容少数民族的封建化和汉化1、积极意义

①.北方社会经济有了明显发展:农业生产工具得到改进,兴修水利、开垦荒地,粮食产量增多,畜牧业得到发展。手工业生产日益活跃,商业活动也日趋活跃。②.政权封建化加速:迁都洛阳以后,鲜卑统治者接受了汉族先进文化制度,大大加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。③.促进了民族的交流和融合:北魏孝文帝改革不仅缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,更促进了民族的大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。促进了民族大融合。

2、消极作用

①.孝文帝改革的思想和内容是恢复礼乐,是“迂腐的儒化”,“消极的汉化”,学来的主要是汉文化的糟粕,汉人的繁缛腐朽。②.孝文帝的改革不但没有振兴北魏,反而加速了北魏国家和拓跋民族的衰亡。认为孝文帝汉化改革,丢掉的是拓跋的长处──勇武质朴,削弱了北魏的军事力量,这是孝文帝终不能强大魏国的重要原因。③.孝文帝推行的不加扬弃的全盘汉化,尤其是大定族姓,移植门阀士族制度,这使得尚无文化积淀的鲜卑拓跋贵族迅速腐化,这严重消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。北魏孝文帝改革的评价辩证唯物主义和历史唯物主义历史社会发展是复杂的和曲折的气候

动荡

战乱

观念

……时间 背景 途径 结果 迁徒(五胡内迁、北民南迁)

战争

共同生产生活

改革

……魏晋

东晋

以来“民族交融”“胡”汉互化——文化认同

胡人政权——“中国”扩大

江南开发——重心南移

其他……长期分裂人口迁徙北人南迁胡人内徙民族融合 全新的统一江南开发承上启下——奠基一统 三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础。

政治上,国家由长期分裂走向新的大一统,各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础;

经济上,由于江南的开发,南北经济趋向平衡为经济重心的南移奠定了基础;

文化上,科技持续领先世界,南北文化差异明显但走向交融,儒、释、道三教共同发展,玄学产生,文学承上启下,丰富多彩;

民族关系上,继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础。 第 5 课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融一、三国与西晋

(一)三国

(二)西晋

(三)五胡内迁

二、东晋与南朝

(一)、东晋

(二)、南朝

(三)、南方开发

三、十六国与北朝

(一)十六国混战

(二)前秦短暂统一

(三)北魏崛起

(四)北朝演变

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进