山东人民出版社语文选修一唐诗宋词选读 4.12 《 永遇乐》(共14张ppt)

文档属性

| 名称 | 山东人民出版社语文选修一唐诗宋词选读 4.12 《 永遇乐》(共14张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 841.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-07-29 21:58:48 | ||

图片预览

文档简介

课件14张PPT。永遇乐李清照

“余自乙亥上元,诵李易安《永遇乐》,为之涕下。今三年,每闻此词,辄不自堪。”

----宋末刘辰翁学习目标:

1、体会作者复杂的感情。

2、掌握本词的主要表现手法。

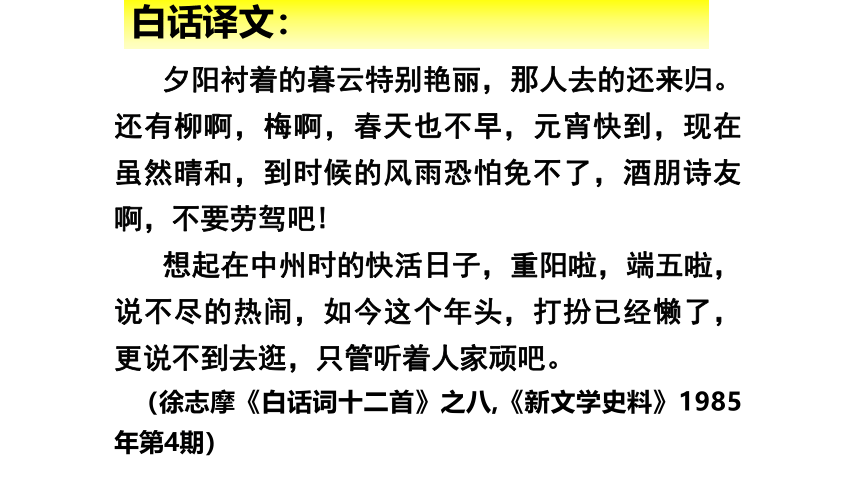

白话译文:

夕阳衬着的暮云特别艳丽,那人去的还来归。还有柳啊,梅啊,春天也不早,元宵快到,现在虽然晴和,到时候的风雨恐怕免不了,酒朋诗友啊,不要劳驾吧!

想起在中州时的快活日子,重阳啦,端五啦,说不尽的热闹,如今这个年头,打扮已经懒了,更说不到去逛,只管听着人家顽吧。

(徐志摩《白话词十二首》之八,《新文学史料》1985年第4期)

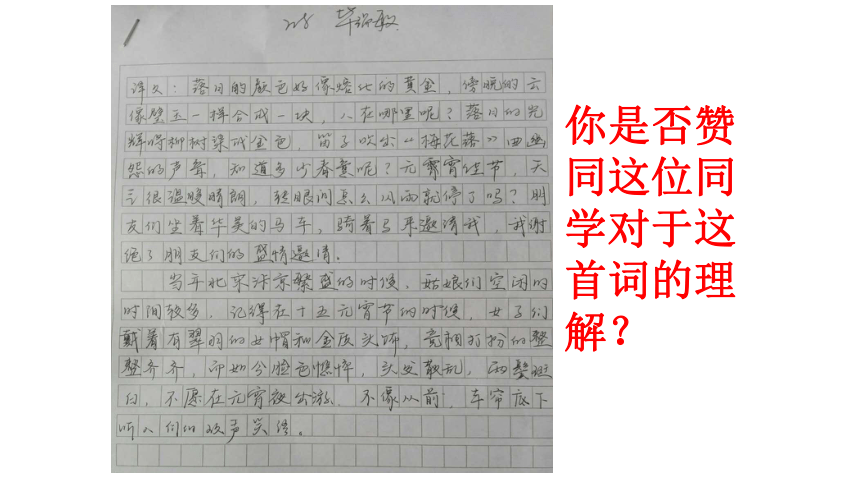

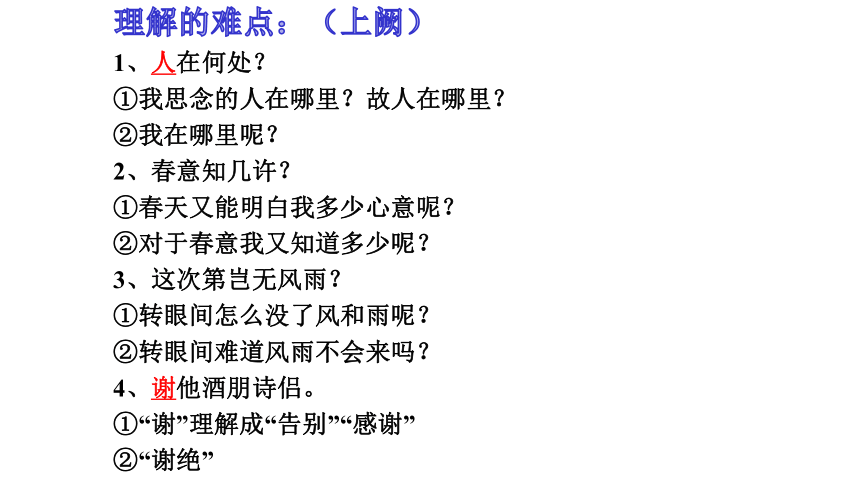

你是否赞同这位同学对于这首词的理解?理解的难点:(上阙)

1、人在何处?

①我思念的人在哪里?故人在哪里?

②我在哪里呢?

2、春意知几许?

①春天又能明白我多少心意呢?

②对于春意我又知道多少呢?

3、这次第岂无风雨?

①转眼间怎么没了风和雨呢?

②转眼间难道风雨不会来吗?

4、谢他酒朋诗侣。

①“谢”理解成“告别”“感谢”

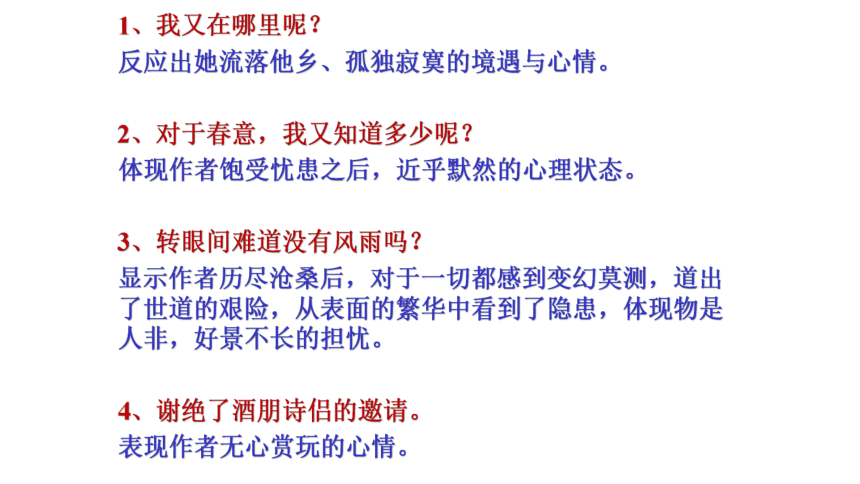

②“谢绝”1、我又在哪里呢?

反应出她流落他乡、孤独寂寞的境遇与心情。

2、对于春意,我又知道多少呢?

体现作者饱受忧患之后,近乎默然的心理状态。

3、转眼间难道没有风雨吗?

显示作者历尽沧桑后,对于一切都感到变幻莫测,道出了世道的艰险,从表面的繁华中看到了隐患,体现物是人非,好景不长的担忧。

4、谢绝了酒朋诗侣的邀请。

表现作者无心赏玩的心情。难点:(下阙)

1、为什么作者“怕见夜间出去”?

①年纪大了,变憔悴衰老了;

②“心”老了,不喜欢凑热闹了;

③害怕触景生情,故人不在身边的孤单寂寞;

④怕想到繁华的汴京,触动国破家亡的伤感。

2、不如向,帘儿底下,听人笑语前文已说无心赏玩,谢绝了朋友的相邀,此时却为何要在帘儿底下听人笑语?写出了作者怎样的心理?这里写出了晚年的李清照在情感上的一种尴尬。一方面担心面对元宵胜景会触动今昔盛衰之慨,加深内心的痛苦——触景伤情

另一方面却又怀恋着往昔的元宵盛况,想在今夕的繁华中重温旧梦——聊以慰藉

这种矛盾的心理,看来似乎透露出她对生活有所追恋的向往,但骨子里却蕴含着无限的孤寂悲凉。这首词最大的特色是:

对比、反衬(乐景衬哀情)

①景与景:往昔繁华 如今衰败

②景与人:景之繁华 作者的孤寂

③人与人:众人的热闹 作者的孤寂

曾经自己的热闹 如今的孤寂

表现手法请从艺术手法运用的角度解析下面这首词。望江南 李煜

多少恨,昨夜梦魂中。

还似旧时游上苑,车如流水马如龙。

花月正春风。 拓展训练:这首词通过对梦境中游上苑情景的描写,表现词人囚居汴京时的哀痛心情。词人在梦境中又重现了昔日南唐春季去游上苑时的欢乐情景,以乐景写哀情,表现了词人重温旧时帝王之梦的悲恨,具有强烈的艺术感染力。 正如王夫之所言”以乐景写哀,以哀景写乐”,可取得“一倍增其哀乐”的艺术效果。我眼中的李清照

方识一名才女,温婉、端庄,明月映照她的脸庞,点点星光流入她的心房。有人在窗前作诗,卷一帘幽梦,嗅满腹芬芳,用一生柔情与沧桑化作纸上烟缕颤抖,晕开几股忧伤。李清照,又不同其他婉约诗人,她的哀伤仍带有坚强,她的孤独仍带有倔强,感叹辗转漂泊,无家可归,又不乏对国家社稷的关注和忧虑。

李清照是一个勇者。她在经历动荡之乱、丧夫之痛后,将所有悲痛转化为文学的力量,渴望用自己纤细的双手和柔弱的肩膀撑起一方天地。她不一定乐观,但一定从容;她不一定积极,但一定洒脱;她不一定热烈,但一定有属于自己的火焰。三毛曾经说过:“我们一步一步走下去,踏踏实实地去走,永不抗拒生命交给我们的重负,才是一个勇者。到了蓦然回首的那一瞬间,生命必然给我们公平的答案和又一次乍喜的心情。”李清照的人生亦如此。

文章憎命达。如果,李清照不曾经历战火、丧夫之痛,不曾因国破家亡南下,她的词或许不会透着那样深沉的痛楚。“愁”,这份愁绪点燃了宋朝的水墨江山,将后人的心搅得波光潋滟;将宋词的魂,搅得水花飞扬。这样的愁情穿越千年,不会让人觉得一丝的矫揉与造作,而是为后人繁忙又乏味的生活平添一抹清丽之色。如同太阳熄灭着走下山去受尽苍凉残照之际,正是它在另一面燃烧着爬上山巅散烈朝晖之时。她的命运跌宕起伏,后来的我们,只得唏嘘嗟叹,将那纤弱而又带着几分愁思的女子,融进我们的心头。

“余自乙亥上元,诵李易安《永遇乐》,为之涕下。今三年,每闻此词,辄不自堪。”

----宋末刘辰翁学习目标:

1、体会作者复杂的感情。

2、掌握本词的主要表现手法。

白话译文:

夕阳衬着的暮云特别艳丽,那人去的还来归。还有柳啊,梅啊,春天也不早,元宵快到,现在虽然晴和,到时候的风雨恐怕免不了,酒朋诗友啊,不要劳驾吧!

想起在中州时的快活日子,重阳啦,端五啦,说不尽的热闹,如今这个年头,打扮已经懒了,更说不到去逛,只管听着人家顽吧。

(徐志摩《白话词十二首》之八,《新文学史料》1985年第4期)

你是否赞同这位同学对于这首词的理解?理解的难点:(上阙)

1、人在何处?

①我思念的人在哪里?故人在哪里?

②我在哪里呢?

2、春意知几许?

①春天又能明白我多少心意呢?

②对于春意我又知道多少呢?

3、这次第岂无风雨?

①转眼间怎么没了风和雨呢?

②转眼间难道风雨不会来吗?

4、谢他酒朋诗侣。

①“谢”理解成“告别”“感谢”

②“谢绝”1、我又在哪里呢?

反应出她流落他乡、孤独寂寞的境遇与心情。

2、对于春意,我又知道多少呢?

体现作者饱受忧患之后,近乎默然的心理状态。

3、转眼间难道没有风雨吗?

显示作者历尽沧桑后,对于一切都感到变幻莫测,道出了世道的艰险,从表面的繁华中看到了隐患,体现物是人非,好景不长的担忧。

4、谢绝了酒朋诗侣的邀请。

表现作者无心赏玩的心情。难点:(下阙)

1、为什么作者“怕见夜间出去”?

①年纪大了,变憔悴衰老了;

②“心”老了,不喜欢凑热闹了;

③害怕触景生情,故人不在身边的孤单寂寞;

④怕想到繁华的汴京,触动国破家亡的伤感。

2、不如向,帘儿底下,听人笑语前文已说无心赏玩,谢绝了朋友的相邀,此时却为何要在帘儿底下听人笑语?写出了作者怎样的心理?这里写出了晚年的李清照在情感上的一种尴尬。一方面担心面对元宵胜景会触动今昔盛衰之慨,加深内心的痛苦——触景伤情

另一方面却又怀恋着往昔的元宵盛况,想在今夕的繁华中重温旧梦——聊以慰藉

这种矛盾的心理,看来似乎透露出她对生活有所追恋的向往,但骨子里却蕴含着无限的孤寂悲凉。这首词最大的特色是:

对比、反衬(乐景衬哀情)

①景与景:往昔繁华 如今衰败

②景与人:景之繁华 作者的孤寂

③人与人:众人的热闹 作者的孤寂

曾经自己的热闹 如今的孤寂

表现手法请从艺术手法运用的角度解析下面这首词。望江南 李煜

多少恨,昨夜梦魂中。

还似旧时游上苑,车如流水马如龙。

花月正春风。 拓展训练:这首词通过对梦境中游上苑情景的描写,表现词人囚居汴京时的哀痛心情。词人在梦境中又重现了昔日南唐春季去游上苑时的欢乐情景,以乐景写哀情,表现了词人重温旧时帝王之梦的悲恨,具有强烈的艺术感染力。 正如王夫之所言”以乐景写哀,以哀景写乐”,可取得“一倍增其哀乐”的艺术效果。我眼中的李清照

方识一名才女,温婉、端庄,明月映照她的脸庞,点点星光流入她的心房。有人在窗前作诗,卷一帘幽梦,嗅满腹芬芳,用一生柔情与沧桑化作纸上烟缕颤抖,晕开几股忧伤。李清照,又不同其他婉约诗人,她的哀伤仍带有坚强,她的孤独仍带有倔强,感叹辗转漂泊,无家可归,又不乏对国家社稷的关注和忧虑。

李清照是一个勇者。她在经历动荡之乱、丧夫之痛后,将所有悲痛转化为文学的力量,渴望用自己纤细的双手和柔弱的肩膀撑起一方天地。她不一定乐观,但一定从容;她不一定积极,但一定洒脱;她不一定热烈,但一定有属于自己的火焰。三毛曾经说过:“我们一步一步走下去,踏踏实实地去走,永不抗拒生命交给我们的重负,才是一个勇者。到了蓦然回首的那一瞬间,生命必然给我们公平的答案和又一次乍喜的心情。”李清照的人生亦如此。

文章憎命达。如果,李清照不曾经历战火、丧夫之痛,不曾因国破家亡南下,她的词或许不会透着那样深沉的痛楚。“愁”,这份愁绪点燃了宋朝的水墨江山,将后人的心搅得波光潋滟;将宋词的魂,搅得水花飞扬。这样的愁情穿越千年,不会让人觉得一丝的矫揉与造作,而是为后人繁忙又乏味的生活平添一抹清丽之色。如同太阳熄灭着走下山去受尽苍凉残照之际,正是它在另一面燃烧着爬上山巅散烈朝晖之时。她的命运跌宕起伏,后来的我们,只得唏嘘嗟叹,将那纤弱而又带着几分愁思的女子,融进我们的心头。