人教版高中语文必修一教案 第5课《荆轲刺秦王》

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修一教案 第5课《荆轲刺秦王》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-07-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

5.荆轲刺秦王

第一课时

教学目标

1.通过查找资料,了解战国策和荆轲刺秦王的时代背景。

2.诵读课文,疏通文意,初步理解课文内容。

3.掌握重要的文言实词、虚词和文言文句式,提高文言文翻译能力。

教学重难点

1.疏通文意,初步理解课文内容。

2.掌握重要的文言实词、虚词和文言文句式,提高文言文翻译能力。

教学过程

一、导入新课,走进文本

1.设置情景,导入新课

“风萧萧以易水寒,壮士一去兮不复还”这是荆轲离开燕国去往秦国是所吟唱的短句,历经两千多年,关于荆轲,历来仁者见仁,智者见智。北宋苏洵称其“始速祸焉”,朱熹认为他“匹夫之勇,其事无足言”。但司马迁却为他立传,并在《史记》结尾评价其“名垂后世”。想要知道前人为什么对他会做出这种评价?今天我们就一起来学了这篇课文《荆轲刺秦王》。

2.知识积累

(1)《战国策》相关知识?

《战国策》又称《国策》,是战国末年至秦汉间编辑的一部重要的历史著,它是继《国语》之后的又一部国别体史书。作者姓名已不可号,后经西汉末年刘向整理编订,定名为《战国策》。全书共三十订卷,分为十二策。记事从春秋结束以后到秦并六国为止,约二百四十余年。分别记载东周、西周、秦、齐、楚、赵、韩、魏、燕、宋卫、中山十二国的部分历史。主要记叙了战国时代谋臣策士们的言论及其活动,反映了战国时代政治、军事、外交斗争和各诸侯国之间的各种复杂的社会矛盾。

《战国策》主要反映的是“士”阶层纵横家的思想,也杂有儒、墨、道、法、具等家思想。书中侧重于记叙战国时期的策士们纵学横抑阅的“奇策异智”,从中反映出当时政治、经济以及各种社会力量之间的矛盾斗争。也描写了不少义士和勇士,表现了他们不畏强暴的优秀品质。《战国策》最突出的是其语言艺术。运笔灵活自如,文辞生动形象。说理论事善于运用铺排、夸张、渲染的修辞手法,善于句运用寓言、故事、比喻来增强生动性和说服力。文章纵横驰骋流畅明快,感情充沛,气势恢宏,体现了纵横家的语言特色。对后代散文和辞赋的发展及文风都产生重要影响。

(2)作者简介

刘向,本名更生,字子政,西汉时期沛(江苏沛县)人。12岁时便任专为皇帝引御车的辇郎,20岁时任谏大夫。为人聪明好学,精通儒家和道家方术之学,写得一手好文章,被汉宜帝重用后因所献炼金术不灵验,被判死罪,不久被赦免复出。汉元帝时,成为当时四位辅政大臣之一。经常弹劾外戚,抨击宦官专权,前后两次入狱,免官数年。汉成帝即位,他更名刘向,复出任中郎,官至中垒校尉。刘向的著作主要有《新序》《说苑》《别录》及辞赋等数十篇,整理、修订了《战国策》《楚辞》等。

(3)荆轲简介

荆轲,春秋战国时代有名的四大刺客之一。祖先是齐国人,后迁居卫国,原叫庄坷,到了燕国以后,才叫荆轲,他喜欢读书击剑,结交名人勇士。课文中提到的击筑的高渐离,就是朋友之一。燕太子为了刺秦王,先找智勇双全的燕国处土田光。田光觉得自己老了,无法完成太子丹的重托,便向太子丹推荐了荆轲。田光为了激励荆轲,便自杀了。荆轲接受了任务,太子丹高兴万分,马上封荆轲为上卿,精心奉侍……以后,就是课文记叙的情况。?

(4)背景链接

荆轲刺秦王的故事发生在战国末期的公元前227年,即秦统一中国之前的6年。当时,秦已于公元前230年灭韩,又在公元前228年破赵,秦统一天下的大局已定。燕国是一个地处北方的小国。当初燕王为了讨好秦国,曾将太子丹交给秦国作为人质。秦“遇之不善”,太子丹于公元前,32年逃回燕国。公元前228年,秦将王翦破赵以后,引兵向北,直逼燕境。燕太子丹为了抵抗强秦的大举进攻,同时也为了报当初在秦被凌辱之仇,决定派荆轲劫持秦王,想要挟秦王归还秦受占的各国土地;如果要挟不成,便刺死秦王,使秦“内忧大乱”“君臣相疑”,然后联合诸侯破秦,荆轲刺秦王的故事就是在这样的背景下发生的。?

2.正音正字?

淬(cuì) 濡缕(rú) 变徵(zhǐ) 厚遗(wèi)

刎(wěn ) 偏袒( tǎn ) 戮没(lù mò) 拊心( fǔ )

忤视( wǔ ) 王翦(jiǎn) 谒见( yè ) 樊於期( wū )

惶急(huáng) 骨髓(suǐ) 目眩(xuàn) 揕其胸(zhèn)

箕踞(jī ju) 夏无且(jū) 虏赵王(lǔ) 卒起不意(cù)

还柱而走(huán) 图穷而匕现(bǐ xiàn)

二、阅读文本,整体感知

1.结合注释,弄清文章大意。

2.阅读课文,梳理文章结构。

第一段:自“秦将王翦破赵”至“遂发”写行刺准备;?

第二段:自“太子及宾客知其事者”至“终已不顾”,写易水诀别;?

第三段:自“既至秦”至“秦王目眩良久”,写秦廷行刺。

3.归纳文言基础知识。

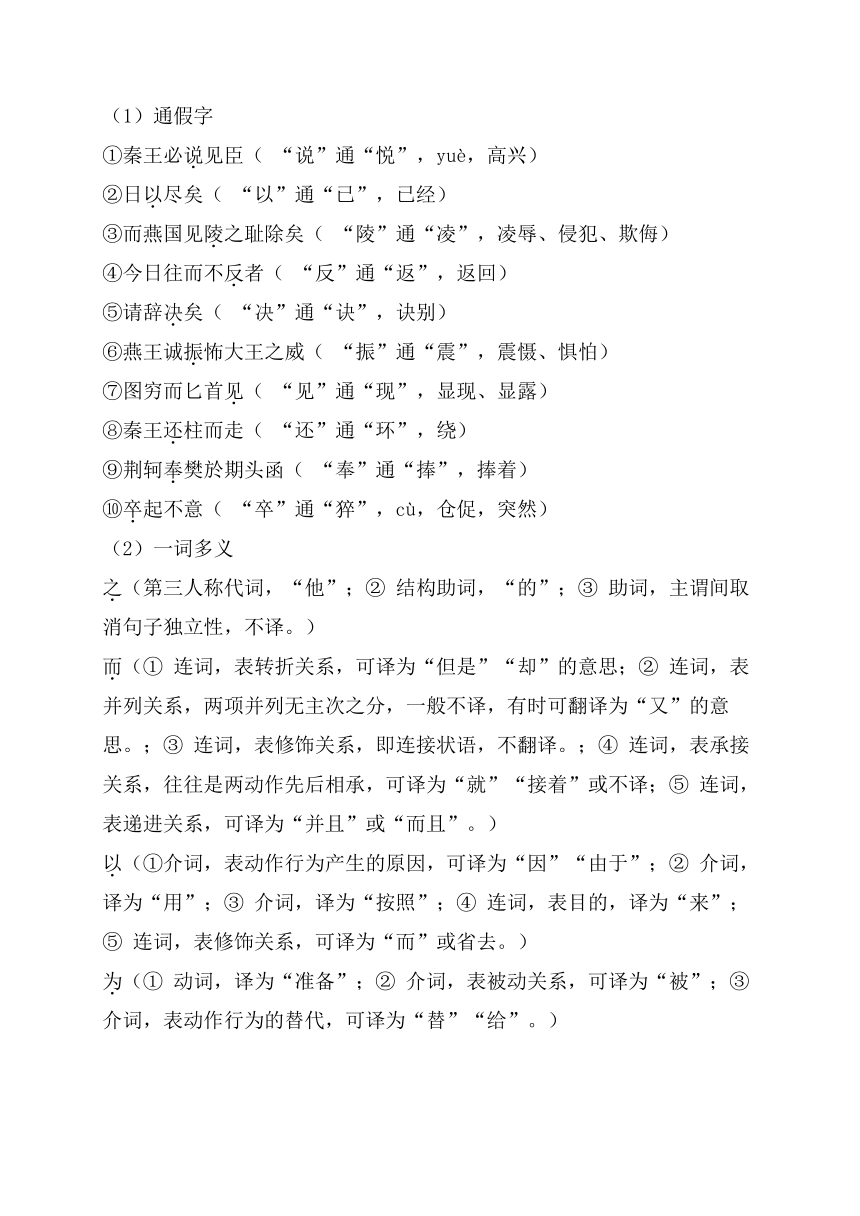

(1)通假字

①秦王必说见臣( “说”通“悦”,yuè,高兴)

②日以尽矣( “以”通“已”,已经)

③而燕国见陵之耻除矣( “陵”通“凌”,凌辱、侵犯、欺侮)

④今日往而不反者( “反”通“返”,返回)

⑤请辞决矣( “决”通“诀”,诀别)

⑥燕王诚振怖大王之威( “振”通“震”,震慑、惧怕)

⑦图穷而匕首见( “见”通“现”,显现、显露)

⑧秦王还柱而走( “还”通“环”,绕)

⑨荆轲奉樊於期头函( “奉”通“捧”,捧着)

⑩卒起不意( “卒”通“猝”,cù,仓促,突然)

(2)一词多义

之(第三人称代词,“他”;② 结构助词,“的”;③ 助词,主谓间取消句子独立性,不译。)

而(① 连词,表转折关系,可译为“但是”“却”的意思;② 连词,表并列关系,两项并列无主次之分,一般不译,有时可翻译为“又”的意思。;③ 连词,表修饰关系,即连接状语,不翻译。;④ 连词,表承接关系,往往是两动作先后相承,可译为“就”“接着”或不译;⑤ 连词,表递进关系,可译为“并且”或“而且”。)

以(①介词,表动作行为产生的原因,可译为“因”“由于”;② 介词,译为“用”;③ 介词,译为“按照”;④ 连词,表目的,译为“来”;⑤ 连词,表修饰关系,可译为“而”或省去。)

为(① 动词,译为“准备”;② 介词,表被动关系,可译为“被”;③ 介词,表动作行为的替代,可译为“替”“给”。)

其(① 第三人称代词,可代人和事物,这里代的是人。他(们)(的),它(们)(的);② 指示代词,可译为“那”“哪个”“那些”“那里”。)

古今异义

①仰天太息流涕(古义:眼泪。今义:鼻涕)

②樊将军以穷困来归丹(古义:走投无路,陷于困境。今义:生活贫困,经济困难)

③丹不忍以己之私,而伤长者之意(古义:品德高尚之人。今义:年长之人。)

④将军岂有意乎(古义:有心意,此引申为同意、愿意。今义:今有“故意”之意)

⑤秦之遇将军,可谓深矣(遇:古义:对待。今义:遇到,碰以。

深:古义:刻毒,今义:有深度,与“浅”相对)

⑥于是太子预求天下之利匕首(古义:在这时。今义;表顺承关系或另提一事)

⑦终已不顾(古义:不回头。今义:不照顾,不考虑,不顾忌)

⑧左右乃曰(古义:皇帝周围的侍卫人员。今义:表两种方向;或表大体范围)

⑨今有一言,可以解燕国之患(古义:可以用它来,为“可以之”的省略。今义:表可能、能够、许可)

⑩秦王购之金千斤(金:古代指金属总称,用于流通货币时,先秦指黄金,后来指银,文中指铜。今义:特指黄金)

(4)词类活用

①进兵北略地(方位名词作状语,向北)

②仍函封之(名词作状语,用匣子)

③前为谢曰方(位名词作动词,走上前)

④樊於期乃前(方位名词活用为动词,走上前)

⑤其人居远(形容词活用作名词,远方)

⑥使使以闻大王(动词使动用法,使……听到)

⑦太子迟之(形容词意动用法,以……为迟)

⑧发尽上指冠(名词作状语,向上)

⑨群臣怪之(形容词意动用法,以……为怪)

⑩乃欲以生劫之(形容词作状语,活着)

文言句式

①判断句

A.此臣日夜切齿拊心也

B.今日往而不反者,竖子也

C.事所以不成者,乃欲以生劫之

(2)省略句

① 秦王购之 ( 以 ) 金千斤。

② 取之 ( 以 ) 百金。

③ 欲与 ( 之 ) 俱 ( 往 )。

④ 待吾客与 ( 之 ) 俱 ( 往 )。

⑤ 皆 ( 穿 ) 白衣冠以送之。

⑥ 其人居远未来,而为 ( 之 ) 留待 。

⑦ 嘉为 ( 之 ) 先言于秦王曰。

⑧ 乃 ( 穿 ) 朝服,设九宾。

⑨ 见燕使者 ( 于 ) 咸阳宫。

⑩ 使 ( 之 ) 毕使于前。

⑾ 群臣侍 ( 于 ) 殿上者,不得持尺兵。

⑿ 献 ( 于 ) 秦王。

⒀ 比 ( 于 ) 诸侯之列。

⒁ 而 ( 按 ) 秦法……

⒂皆陈 ( 于 ) 殿下。

(3)被动句

① 父母宗族,皆为戮没。

② 燕国见陵之耻除矣。

(4)倒装句

①介宾短语后置

A.秦王购之(以)金千斤,邑万家——秦王(以)金千斤,邑万家购之。

B.嘉为(之)先言于秦王——嘉为(之)于秦王先言。

C.燕王拜送于庭——燕王于庭拜送。

②宾语前置

而报将军之仇者,何如——正确顺序为:“如何”。

③主谓倒装

为之奈何—— “奈何为之”。

三、课堂总结,强化重点

这节课诵读了课文,疏通了重点句式,归纳了文言实词、虚词和文言文句式,请同学们在课后加强复习。

四、课下练习,复习巩固

1.复习巩固课堂梳理的重要文言文知识基础知识。

2.熟读课文。

第二课时

教学目标

1.反复诵读课文,理清文脉,把握文章思想内容。

2.揣摩人物语言、动作。神态描写,分析人物形象。

教学重难点

揣摩人物语言、动作。神态描写,分析人物形象。

教学过程

一、温故知新,回顾导入

上节课初步了解了文章内容,梳理了文言知识,扫清了语言上的障碍,今天,我们再次走进文本,走进跌宕起伏、惊心动魄的故事情节,去品味鉴赏精彩的语句和语段。

二、阅读文本,整体感知

1.通读全文,用简洁的语言概括故事情节。

秦军压境,燕丹恐惧,商议计谋,求取信物,准备匕首,配备副手,怒叱太子,易水决别,厚遗蒙嘉,顾笑舞阳,秦廷行刺,倚柱笑骂,失败被斩。

2.文章刻画了荆轲怎样的特点,表达了作者怎样的思想感情。

荆轲胆识超人,智谋非凡,果断勇敢,性格刚烈,不畏强暴。

本文通过对荆轲刺秦王这一事件叙述,赞扬了荆轲机智勇敢,扶弱救困和反抗侵略的侠义行为,反映了作者反抗暴统的思想。

3.荆轲私下见樊於期,为什么能使他慷慨献身?

荆轲三问樊於期,首先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情,进行初步试探;进而从“解燕国之患,而报将军之仇”方面晓之以义,引而不发,进一步观察反映;在樊将军急于知晓的情况下,他才和盘托出行刺打算,征询意愿。荆轲胆大心细,自知知人,对樊将军有着深刻的了解。荆轲舍身取义的精神,更使樊将军激动得“偏袒扼腕而进”。樊将军自刎献身,既表现了他的义勇刚烈,也表现了对荆轲的理解与信任。

4.易水诀别拉开了慷慨悲歌的一幕,这里的场面描写渲染了什么气氛?其中的音乐描写有什么作用?

“皆白衣冠送之”道出了一场生离死别,萧萧易水,变徵歌声、垂泪涕泣,场面何等凄凉;慷慨羽生,士皆嗔目、怒发冲冠,场面何其壮烈。“易水决别”渲染了凄凉悲壮的气氛,烘托了荆轲“就车而去,终已不顾”的刚烈形象。音乐描写表现了荆轲的思想感情,也渲染了悲壮气氛。

5.荆轲怒叱太子的原因是什么?显示了什么性格?

荆轲“有所待”,遭到太子的猜疑。太子的不信任对侠义之土来说,无异于人格侮辱。“士可杀而不可侮”。荆轲忍无可忍,怒叱太子,显示了刚烈的性格。

6.刺杀秦王是全文的高潮,作者是怎样描写这一惊心动魄的场面的?

(1)准确形象的动作描写,展示生死搏斗的过程:荆轲“取—奉

—发—把—持—揕—逐—提”,主动进攻未遂,仍进行最后一次努力。秦王:“惊—引—起—拔—操—走—击”,由惊慌失措转为有效转机。

(2)通过语言、神态、表情描写,栩栩如生地刻画人物形象。荆轲“顾笑武阳,前为谢曰”“知事不就,倚拄而笑,箕踞以骂”,读之使人如见其形,如闻其声。

(3)运用间接描写的方法渲染气氛,衬托荆轲的英雄形象。写“年十二”就杀人的秦武阳“色变振恐”,衬托荆轲镇定自若;写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”,衬托荆轲英雄虎胆,威慑秦廷;最后荆轲事败身亡,秦王仍“目眩良久”,这寥寥数语,从反面衬托了荆轲的威武壮烈。

7.学习了课文,荆轲、太子丹、樊於期等一批鲜活的人物跃入眼前,文章在刻画人物上有什么特色?

(1)通过对话、神态描写来表现人物性格。

(2)善于运用对比、反衬,突出人物。

(3)在尖锐、复杂的矛盾冲突中展现人物。

8.我们应该怎样认识荆轲刺秦王的行为?

荆轲刺秦王,是反抗强暴的正义行动。秦统一六国,是历史发展的趋势,这是个人或少数人的愿望改变不了的,所以只能以悲剧告终。就与历史发展过程中的消极因素作斗争来讲,这场斗争具有合理性;就整个历史进程来讲,它有着很大的局限性。

四、课堂总结

本文通过波澜起伏、惊心动魄的的故事,塑造了一位具有侠义精神的人物形象荆轲,用对比的手法突出了荆轲的机智与勇敢,赞扬了他不畏强暴、不怕牺牲,在国家多事之秋挺身而出、不避艰险的英雄气概。

第一课时

教学目标

1.通过查找资料,了解战国策和荆轲刺秦王的时代背景。

2.诵读课文,疏通文意,初步理解课文内容。

3.掌握重要的文言实词、虚词和文言文句式,提高文言文翻译能力。

教学重难点

1.疏通文意,初步理解课文内容。

2.掌握重要的文言实词、虚词和文言文句式,提高文言文翻译能力。

教学过程

一、导入新课,走进文本

1.设置情景,导入新课

“风萧萧以易水寒,壮士一去兮不复还”这是荆轲离开燕国去往秦国是所吟唱的短句,历经两千多年,关于荆轲,历来仁者见仁,智者见智。北宋苏洵称其“始速祸焉”,朱熹认为他“匹夫之勇,其事无足言”。但司马迁却为他立传,并在《史记》结尾评价其“名垂后世”。想要知道前人为什么对他会做出这种评价?今天我们就一起来学了这篇课文《荆轲刺秦王》。

2.知识积累

(1)《战国策》相关知识?

《战国策》又称《国策》,是战国末年至秦汉间编辑的一部重要的历史著,它是继《国语》之后的又一部国别体史书。作者姓名已不可号,后经西汉末年刘向整理编订,定名为《战国策》。全书共三十订卷,分为十二策。记事从春秋结束以后到秦并六国为止,约二百四十余年。分别记载东周、西周、秦、齐、楚、赵、韩、魏、燕、宋卫、中山十二国的部分历史。主要记叙了战国时代谋臣策士们的言论及其活动,反映了战国时代政治、军事、外交斗争和各诸侯国之间的各种复杂的社会矛盾。

《战国策》主要反映的是“士”阶层纵横家的思想,也杂有儒、墨、道、法、具等家思想。书中侧重于记叙战国时期的策士们纵学横抑阅的“奇策异智”,从中反映出当时政治、经济以及各种社会力量之间的矛盾斗争。也描写了不少义士和勇士,表现了他们不畏强暴的优秀品质。《战国策》最突出的是其语言艺术。运笔灵活自如,文辞生动形象。说理论事善于运用铺排、夸张、渲染的修辞手法,善于句运用寓言、故事、比喻来增强生动性和说服力。文章纵横驰骋流畅明快,感情充沛,气势恢宏,体现了纵横家的语言特色。对后代散文和辞赋的发展及文风都产生重要影响。

(2)作者简介

刘向,本名更生,字子政,西汉时期沛(江苏沛县)人。12岁时便任专为皇帝引御车的辇郎,20岁时任谏大夫。为人聪明好学,精通儒家和道家方术之学,写得一手好文章,被汉宜帝重用后因所献炼金术不灵验,被判死罪,不久被赦免复出。汉元帝时,成为当时四位辅政大臣之一。经常弹劾外戚,抨击宦官专权,前后两次入狱,免官数年。汉成帝即位,他更名刘向,复出任中郎,官至中垒校尉。刘向的著作主要有《新序》《说苑》《别录》及辞赋等数十篇,整理、修订了《战国策》《楚辞》等。

(3)荆轲简介

荆轲,春秋战国时代有名的四大刺客之一。祖先是齐国人,后迁居卫国,原叫庄坷,到了燕国以后,才叫荆轲,他喜欢读书击剑,结交名人勇士。课文中提到的击筑的高渐离,就是朋友之一。燕太子为了刺秦王,先找智勇双全的燕国处土田光。田光觉得自己老了,无法完成太子丹的重托,便向太子丹推荐了荆轲。田光为了激励荆轲,便自杀了。荆轲接受了任务,太子丹高兴万分,马上封荆轲为上卿,精心奉侍……以后,就是课文记叙的情况。?

(4)背景链接

荆轲刺秦王的故事发生在战国末期的公元前227年,即秦统一中国之前的6年。当时,秦已于公元前230年灭韩,又在公元前228年破赵,秦统一天下的大局已定。燕国是一个地处北方的小国。当初燕王为了讨好秦国,曾将太子丹交给秦国作为人质。秦“遇之不善”,太子丹于公元前,32年逃回燕国。公元前228年,秦将王翦破赵以后,引兵向北,直逼燕境。燕太子丹为了抵抗强秦的大举进攻,同时也为了报当初在秦被凌辱之仇,决定派荆轲劫持秦王,想要挟秦王归还秦受占的各国土地;如果要挟不成,便刺死秦王,使秦“内忧大乱”“君臣相疑”,然后联合诸侯破秦,荆轲刺秦王的故事就是在这样的背景下发生的。?

2.正音正字?

淬(cuì) 濡缕(rú) 变徵(zhǐ) 厚遗(wèi)

刎(wěn ) 偏袒( tǎn ) 戮没(lù mò) 拊心( fǔ )

忤视( wǔ ) 王翦(jiǎn) 谒见( yè ) 樊於期( wū )

惶急(huáng) 骨髓(suǐ) 目眩(xuàn) 揕其胸(zhèn)

箕踞(jī ju) 夏无且(jū) 虏赵王(lǔ) 卒起不意(cù)

还柱而走(huán) 图穷而匕现(bǐ xiàn)

二、阅读文本,整体感知

1.结合注释,弄清文章大意。

2.阅读课文,梳理文章结构。

第一段:自“秦将王翦破赵”至“遂发”写行刺准备;?

第二段:自“太子及宾客知其事者”至“终已不顾”,写易水诀别;?

第三段:自“既至秦”至“秦王目眩良久”,写秦廷行刺。

3.归纳文言基础知识。

(1)通假字

①秦王必说见臣( “说”通“悦”,yuè,高兴)

②日以尽矣( “以”通“已”,已经)

③而燕国见陵之耻除矣( “陵”通“凌”,凌辱、侵犯、欺侮)

④今日往而不反者( “反”通“返”,返回)

⑤请辞决矣( “决”通“诀”,诀别)

⑥燕王诚振怖大王之威( “振”通“震”,震慑、惧怕)

⑦图穷而匕首见( “见”通“现”,显现、显露)

⑧秦王还柱而走( “还”通“环”,绕)

⑨荆轲奉樊於期头函( “奉”通“捧”,捧着)

⑩卒起不意( “卒”通“猝”,cù,仓促,突然)

(2)一词多义

之(第三人称代词,“他”;② 结构助词,“的”;③ 助词,主谓间取消句子独立性,不译。)

而(① 连词,表转折关系,可译为“但是”“却”的意思;② 连词,表并列关系,两项并列无主次之分,一般不译,有时可翻译为“又”的意思。;③ 连词,表修饰关系,即连接状语,不翻译。;④ 连词,表承接关系,往往是两动作先后相承,可译为“就”“接着”或不译;⑤ 连词,表递进关系,可译为“并且”或“而且”。)

以(①介词,表动作行为产生的原因,可译为“因”“由于”;② 介词,译为“用”;③ 介词,译为“按照”;④ 连词,表目的,译为“来”;⑤ 连词,表修饰关系,可译为“而”或省去。)

为(① 动词,译为“准备”;② 介词,表被动关系,可译为“被”;③ 介词,表动作行为的替代,可译为“替”“给”。)

其(① 第三人称代词,可代人和事物,这里代的是人。他(们)(的),它(们)(的);② 指示代词,可译为“那”“哪个”“那些”“那里”。)

古今异义

①仰天太息流涕(古义:眼泪。今义:鼻涕)

②樊将军以穷困来归丹(古义:走投无路,陷于困境。今义:生活贫困,经济困难)

③丹不忍以己之私,而伤长者之意(古义:品德高尚之人。今义:年长之人。)

④将军岂有意乎(古义:有心意,此引申为同意、愿意。今义:今有“故意”之意)

⑤秦之遇将军,可谓深矣(遇:古义:对待。今义:遇到,碰以。

深:古义:刻毒,今义:有深度,与“浅”相对)

⑥于是太子预求天下之利匕首(古义:在这时。今义;表顺承关系或另提一事)

⑦终已不顾(古义:不回头。今义:不照顾,不考虑,不顾忌)

⑧左右乃曰(古义:皇帝周围的侍卫人员。今义:表两种方向;或表大体范围)

⑨今有一言,可以解燕国之患(古义:可以用它来,为“可以之”的省略。今义:表可能、能够、许可)

⑩秦王购之金千斤(金:古代指金属总称,用于流通货币时,先秦指黄金,后来指银,文中指铜。今义:特指黄金)

(4)词类活用

①进兵北略地(方位名词作状语,向北)

②仍函封之(名词作状语,用匣子)

③前为谢曰方(位名词作动词,走上前)

④樊於期乃前(方位名词活用为动词,走上前)

⑤其人居远(形容词活用作名词,远方)

⑥使使以闻大王(动词使动用法,使……听到)

⑦太子迟之(形容词意动用法,以……为迟)

⑧发尽上指冠(名词作状语,向上)

⑨群臣怪之(形容词意动用法,以……为怪)

⑩乃欲以生劫之(形容词作状语,活着)

文言句式

①判断句

A.此臣日夜切齿拊心也

B.今日往而不反者,竖子也

C.事所以不成者,乃欲以生劫之

(2)省略句

① 秦王购之 ( 以 ) 金千斤。

② 取之 ( 以 ) 百金。

③ 欲与 ( 之 ) 俱 ( 往 )。

④ 待吾客与 ( 之 ) 俱 ( 往 )。

⑤ 皆 ( 穿 ) 白衣冠以送之。

⑥ 其人居远未来,而为 ( 之 ) 留待 。

⑦ 嘉为 ( 之 ) 先言于秦王曰。

⑧ 乃 ( 穿 ) 朝服,设九宾。

⑨ 见燕使者 ( 于 ) 咸阳宫。

⑩ 使 ( 之 ) 毕使于前。

⑾ 群臣侍 ( 于 ) 殿上者,不得持尺兵。

⑿ 献 ( 于 ) 秦王。

⒀ 比 ( 于 ) 诸侯之列。

⒁ 而 ( 按 ) 秦法……

⒂皆陈 ( 于 ) 殿下。

(3)被动句

① 父母宗族,皆为戮没。

② 燕国见陵之耻除矣。

(4)倒装句

①介宾短语后置

A.秦王购之(以)金千斤,邑万家——秦王(以)金千斤,邑万家购之。

B.嘉为(之)先言于秦王——嘉为(之)于秦王先言。

C.燕王拜送于庭——燕王于庭拜送。

②宾语前置

而报将军之仇者,何如——正确顺序为:“如何”。

③主谓倒装

为之奈何—— “奈何为之”。

三、课堂总结,强化重点

这节课诵读了课文,疏通了重点句式,归纳了文言实词、虚词和文言文句式,请同学们在课后加强复习。

四、课下练习,复习巩固

1.复习巩固课堂梳理的重要文言文知识基础知识。

2.熟读课文。

第二课时

教学目标

1.反复诵读课文,理清文脉,把握文章思想内容。

2.揣摩人物语言、动作。神态描写,分析人物形象。

教学重难点

揣摩人物语言、动作。神态描写,分析人物形象。

教学过程

一、温故知新,回顾导入

上节课初步了解了文章内容,梳理了文言知识,扫清了语言上的障碍,今天,我们再次走进文本,走进跌宕起伏、惊心动魄的故事情节,去品味鉴赏精彩的语句和语段。

二、阅读文本,整体感知

1.通读全文,用简洁的语言概括故事情节。

秦军压境,燕丹恐惧,商议计谋,求取信物,准备匕首,配备副手,怒叱太子,易水决别,厚遗蒙嘉,顾笑舞阳,秦廷行刺,倚柱笑骂,失败被斩。

2.文章刻画了荆轲怎样的特点,表达了作者怎样的思想感情。

荆轲胆识超人,智谋非凡,果断勇敢,性格刚烈,不畏强暴。

本文通过对荆轲刺秦王这一事件叙述,赞扬了荆轲机智勇敢,扶弱救困和反抗侵略的侠义行为,反映了作者反抗暴统的思想。

3.荆轲私下见樊於期,为什么能使他慷慨献身?

荆轲三问樊於期,首先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情,进行初步试探;进而从“解燕国之患,而报将军之仇”方面晓之以义,引而不发,进一步观察反映;在樊将军急于知晓的情况下,他才和盘托出行刺打算,征询意愿。荆轲胆大心细,自知知人,对樊将军有着深刻的了解。荆轲舍身取义的精神,更使樊将军激动得“偏袒扼腕而进”。樊将军自刎献身,既表现了他的义勇刚烈,也表现了对荆轲的理解与信任。

4.易水诀别拉开了慷慨悲歌的一幕,这里的场面描写渲染了什么气氛?其中的音乐描写有什么作用?

“皆白衣冠送之”道出了一场生离死别,萧萧易水,变徵歌声、垂泪涕泣,场面何等凄凉;慷慨羽生,士皆嗔目、怒发冲冠,场面何其壮烈。“易水决别”渲染了凄凉悲壮的气氛,烘托了荆轲“就车而去,终已不顾”的刚烈形象。音乐描写表现了荆轲的思想感情,也渲染了悲壮气氛。

5.荆轲怒叱太子的原因是什么?显示了什么性格?

荆轲“有所待”,遭到太子的猜疑。太子的不信任对侠义之土来说,无异于人格侮辱。“士可杀而不可侮”。荆轲忍无可忍,怒叱太子,显示了刚烈的性格。

6.刺杀秦王是全文的高潮,作者是怎样描写这一惊心动魄的场面的?

(1)准确形象的动作描写,展示生死搏斗的过程:荆轲“取—奉

—发—把—持—揕—逐—提”,主动进攻未遂,仍进行最后一次努力。秦王:“惊—引—起—拔—操—走—击”,由惊慌失措转为有效转机。

(2)通过语言、神态、表情描写,栩栩如生地刻画人物形象。荆轲“顾笑武阳,前为谢曰”“知事不就,倚拄而笑,箕踞以骂”,读之使人如见其形,如闻其声。

(3)运用间接描写的方法渲染气氛,衬托荆轲的英雄形象。写“年十二”就杀人的秦武阳“色变振恐”,衬托荆轲镇定自若;写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”,衬托荆轲英雄虎胆,威慑秦廷;最后荆轲事败身亡,秦王仍“目眩良久”,这寥寥数语,从反面衬托了荆轲的威武壮烈。

7.学习了课文,荆轲、太子丹、樊於期等一批鲜活的人物跃入眼前,文章在刻画人物上有什么特色?

(1)通过对话、神态描写来表现人物性格。

(2)善于运用对比、反衬,突出人物。

(3)在尖锐、复杂的矛盾冲突中展现人物。

8.我们应该怎样认识荆轲刺秦王的行为?

荆轲刺秦王,是反抗强暴的正义行动。秦统一六国,是历史发展的趋势,这是个人或少数人的愿望改变不了的,所以只能以悲剧告终。就与历史发展过程中的消极因素作斗争来讲,这场斗争具有合理性;就整个历史进程来讲,它有着很大的局限性。

四、课堂总结

本文通过波澜起伏、惊心动魄的的故事,塑造了一位具有侠义精神的人物形象荆轲,用对比的手法突出了荆轲的机智与勇敢,赞扬了他不畏强暴、不怕牺牲,在国家多事之秋挺身而出、不避艰险的英雄气概。