第6单元 表内乘法(二)表格式 教案

图片预览

文档简介

第6单元 表内乘法(二)

第1课时 7的乘法口诀

【教学内容】

教材第72页例1及做一做,练习十七第1~5题。

【教学目标】

1.经历编制7的乘法口诀的过程,体验7的乘法口诀的来源。

2.理解每一句7的乘法口诀的意义,并初步熟记7的乘法口诀,能用口诀进行简单计算。

3.在游戏中记忆口诀,提高学生记忆的效率。

【教学重点】

1.使学生理解7的乘法口诀的来源和意义。

2.初步掌握7的乘法口诀,能运用7的乘法口诀正确地进行计算。

【教学难点】

熟记7的乘法口诀,理解7的乘法口诀的意义。

【教学准备】

PPT课件、七巧板。

教学过程

教师批注

一、复习准备

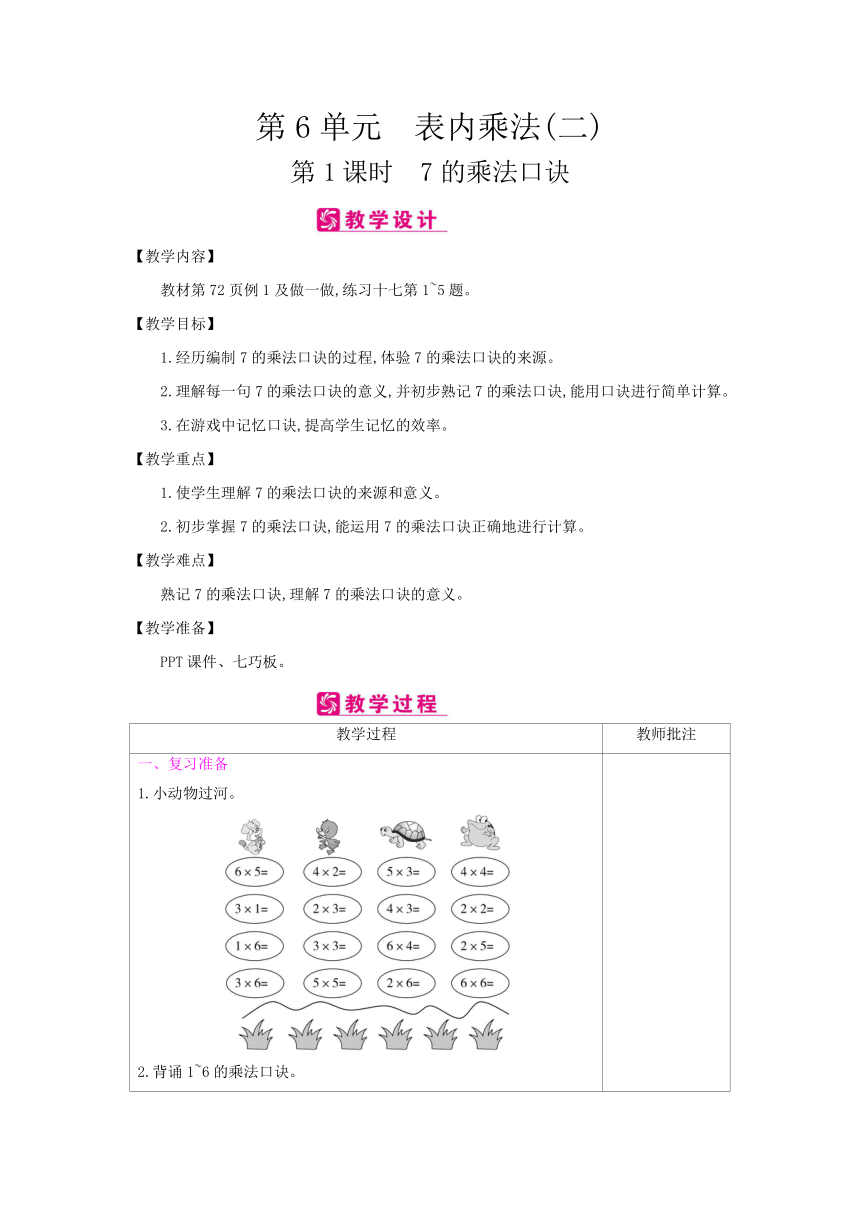

1.小动物过河。

2.背诵1~6的乘法口诀。

二、创设情境,谈话导入

1.PPT课件播放《白雪公主和七个小矮人》动画故事片断,引出白雪公主与七个小矮人用七巧板进行趣味拼图的情境。

2.简介七巧板。

教师出示七巧板:这是我们祖先很早就发明的七巧板,它是由7个小图形组成的,只要你开动脑筋拼一拼,这7个神奇的图形就会拼出许多美丽的图案。

三、操作活动,发现方法

1.动手操作。

(1)教师激趣:现在请大家拿出自己的七巧板,看一看能拼出哪些美丽的图案。

(2)学生动手用七巧板拼成一个图案,然后再与同桌交流。

(3)请每小组挑选最满意、最美的图案,上台讲讲拼的图案像什么。(学生拼的图案可能像一座房子,一条鱼,一棵大树等)

2.编制口诀。

(1)PPT课件出示例1的主题图。

(2)观察上面7个图案,让学生独立填写表格。

图案个数

1

2

3

4

5

6

7

拼板块数

7

(3)仔细观察表格里的数据,说说你发现了什么。

(我发现每多摆一个图案就多用一副七巧板)引导学生说出1个7是7;2个7是14,…,7个7是49。

请大家想一想,前面我们学过的“求几个几是多少”用什么方法来计算的。

(4)四人一组探究,合作编制7的乘法口诀。

学生汇报交流,教师运用PPT课件分别出示相应的乘法算式和乘法口诀。

(5)齐读口诀。

经过大家的努力,我们一起编出了7的乘法口诀,那我们就用读的方式来享受一下自己的劳动成果吧!

学生齐读7的乘法口诀。

(6)交流编口诀的方法。

这么简练的口诀,谁能告诉大家是怎样编写的呢?

指名说一说,让学生说出2个7是14,就是“二七十四”等。

(7)熟记口诀。

①现在老师给大家一点时间,比一比看谁最先记住7的乘法口诀。

②熟记7的乘法口诀,并交流自己是怎样说的。

③多种形式检查学生掌握口诀的情况。

四、巩固练习

教材第72页“做一做”,“练习十七”第1~5题。

五、课堂小结

通过今天的学习,你有哪些收获?

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

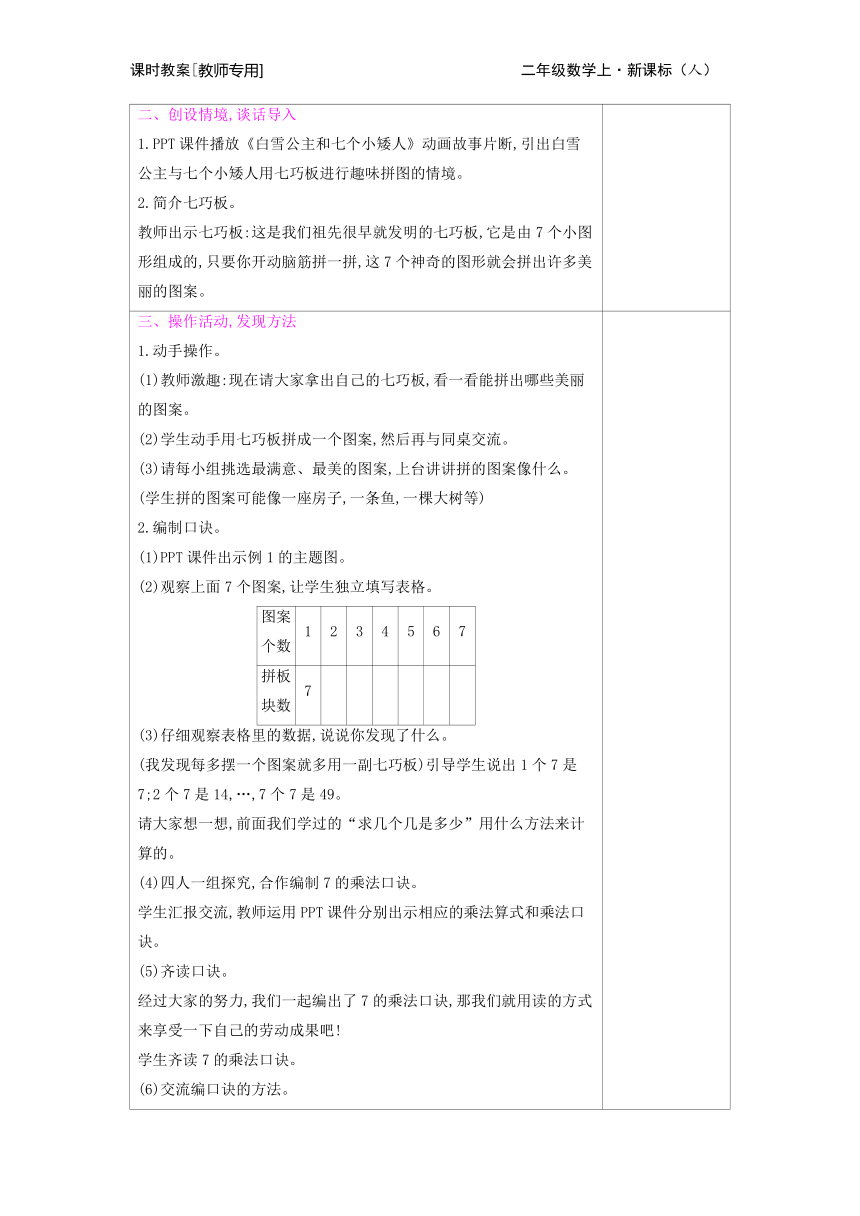

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 1.主动探究,编制口诀。学生已经学过了1~6的乘法口诀,知道了口诀的一些特点,如每句口诀的第一个字是按顺序排列的,第二个字都是一样的,还有积的一些变化规律。所以我放手让学生自己编制口诀,然后指名反馈。在检验学生编制的口诀时渗透两个乘法算式等一些基本知识,同时引导学生观察这些口诀,找一找口诀的规律。

2.利用规律记忆口诀。7的口诀相对较难记忆,引导学生利用上、下两句口诀的规律来记忆。学生发现、总结出规律后,通过多种形式的诵读和练习,帮助学生记忆口诀,应该说他们的课堂表现已经很棒了,大部分学生会根据规律来记忆口诀。

3.充分调动学生学习的兴趣,体现学生在学习过程中的独立性、自主性。课堂上,我让学生观察、交流、合作、尝试,整个教学过程都激活学生已有的数学活动经验,引导学生思考解决问题的一些策略;始终体现以学生为主体,让学生在活动、思考和交流中体验学习的过程,注重学生自主学习的积极性和主动性。

[不足之处] 这节课的所有新授环节都只是在乘法口诀的编制上,没有体现乘法口诀的应用,即乘法口诀返回乘法算式的计算上。

[再教设计] 再教学时,要设计由乘法算式到乘法口诀的过程,也要有从乘法口诀回到乘法算式的过程。

第2课时 8的乘法口诀

【教学内容】

教材第75页例2及做一做,练习十八第1~5题。

【教学目标】

1.使学生理解8的乘法口诀的来源和意义。

2.初步掌握8的乘法口诀,能运用8的乘法口诀求积。

3.通过讨论、交流等活动,培养学生的观察能力和迁移类推的能力。

【教学重点】

理解8的乘法口诀的来源和意义,能运用8的乘法口诀求积。

【教学难点】

编制8的乘法口诀并记忆。

【教学准备】

PPT课件、卡片。

教学过程

教师批注

一、复习准备

1.口算。(PPT课件出示口算卡片)

4×7= 7×2= 3×6=

3×7+7= 3×7-7= 2×6+6=

2.根据口诀,回答下列问题。

(1)6的乘法口诀有几句?相邻两句乘法口诀相差几?

(2)7的乘法口诀有几句?相邻两句乘法口诀相差几?

(3)忘了“四七( )”怎样想?

二、创设情境,谈话导入

(PPT课件出示国庆阅兵式场景)观察,你看到了什么?有什么感想?在阅兵式上有很多不同的方阵,我们的运动会上也有很多方阵,(PPT课件出示例2的主题图)看一看,你知道了什么?

三、自主尝试,掌握方法

1.全班交流收集到的信息。

2.有一只聪明的小狗,也在计算这个方阵的人数,观察一下,它是怎样算的?(PPT课件出示小狗跳格的图片)

学生独立计算,全班交流。

3.尝试编制口诀:你有更简单的办法吗?

(1)让学生把加法算式改写成乘法算式,然后根据乘法算式的意义编出8的乘法口诀。

(2)同桌试着说一说,教师巡视、指导。

(3)全班交流。

4.找规律,记口诀。

(1)小组讨论交流,8的乘法口诀有哪些规律?

(2)你感觉哪句口诀难记?谁有办法帮助他?(让学生提问,师生共同寻找方法。如怎样记住7个8是几?可以想:6个8是48,用48+8=56,或者用8个8是64,再减8得56等)

(3)师生对口令,同桌对口令,记忆口诀。

四、巩固练习

教材第75页“做一做”,“练习十八”第1~5题。

五、课堂小结

这节课你学会了什么?还有什么问题?觉得自己表现得怎么样?

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 让学生自主探索8的乘法口诀,在独立思考、交流汇报中,寻找口诀规律,深化思维,培养自主学习能力和合作学习能力。我有意让学生看图提出数学信息,这样可以培养学生养成仔细观察和提出问题的良好习惯,在交流和解决问题中进一步理解乘法的含义。

学生已经能够利用1~7的乘法口诀很快地编出8的乘法口诀,但是8的乘法口诀有其独特的特点和规律,编出后应该怎样记忆呢?我就让他们认真观察8的乘法口诀,发现了什么?在小组内讨论一下,组长记录讨论的结果,通过小组共同探索,从不同的角度思考得出了8的乘法口诀中每相邻两句的积相差8。通过探索和交流,从不同的角度去发现隐藏的规律,寻找记忆口诀的途径。

[不足之处] 知识点乏味。有很多同学没有认真听讲,好像学生对类似的口诀课已经麻木。

[再教设计] 再教时,要设计丰富的教学情境和教学方式,激发学生的学习兴趣,充分调动学生学习的积极性。

第3课时 解决问题

【教学内容】

教材第78页例3及想一想,练习十九第1~5题。

【教学目标】

1.使学生能够根据乘法和所学的乘法口诀解决生活中简单的实际问题。

2.初步学会口述应用题的条件和问题。

3.培养学生提出数学问题的能力。

【教学重点】

用乘法和所学乘法口诀解决实际问题。

【教学难点】

1.学会提出数学问题。

2.在解决问题时,学会分析数量关系。

【教学准备】

PPT课件。

教学过程

教师批注

一、复习准备

1.对口诀。

教师与全班学生进行对口诀的练习。

2.口算。

6×4= 5×3= 2×7=

5×4= 3×4= 2×8=

4×2= 7×4= 5×7=

5×8= 2×8= 2×3=

二、创设情境,直接导入

同学们经常逛超市,对超市有什么印象?

今天我们就做一次小小收银员,一起解决收银时会碰到的问题,下一次逛超市你就能自己计算所要付的钱数了。

三、引导探究,自主尝试

1.(PPT课件出示例3的主题图)你知道了什么?

(1)看一看,说一说。

仔细观察画面,说一说从图中发现了哪些数学信息。

(2)提出问题。

根据以上信息,你能提出哪些数学问题?

小组讨论、交流,全班汇报。

①文具盒每个8元,买3个文具盒,一共多少钱?

②橡皮每块2元,买7块橡皮,一共多少钱?

③买5支铅笔,一共多少钱?

④买5本日记本,一共多少钱?

……

2.怎样解答?

(1)教师用PPT课件出示第1个问题,让学生尝试解决,在小组内交流自己的想法和算法。

(2)汇报学习过程。

3个文具盒多少钱就是求3个8元是多少,可以用乘法计算。

分析数量关系:求3个文具盒的总钱数,可以用1个文具盒的价钱乘买的个数。

3.解答正确吗?

学生自己检验,全班交流。

4.能力迁移。(PPT课件出示教材第78页想一想)

(1)以小组为单位合作讨论、解决问题。想一想知道了什么?要解决什么问题?怎么解答?

(2)全班汇报。

每块橡皮2元,买7块橡皮多少钱就是求7个2元是多少,可以用乘法解决。

即2×7=14(元)。

(3)教师总结。

求7块橡皮的总钱数,可以用1块橡皮的价钱乘买的块数。

四、巩固练习

“练习十九”第1~5题。

五、课堂小结

通过今天的学习,你有什么收获?(生活中有很多问题可以用乘法来解决。我们要留心观察身边的事物)

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 本节课为学生提供了自主探究、主动获取新知的时间和空间,充分让学生通过摆、看、想、说、算等实际活动感知新知和旧知的内在联系,在此基础上理解数量关系。

[不足之处] 分析过程不够细致,分析时没有充分利用示意图来帮助理解题意。对以后的看图列式计算会有一定的影响。

[再教设计] 在分析过程中,要设计学生画图理解题意的环节。

第4课时 9的乘法口诀

【教学内容】

教材第80页例4及做一做,练习二十第1,2,3,4,7,8题。

【教学目标】

1.理解9的乘法口诀的来源,能根据乘法的意义正确推导出9的乘法口诀。

2.能初步记住9的乘法口诀,并运用口诀熟练地进行计算。

3.通过学生自主学习,培养学生观察、推理能力。

【教学重点】

1.编制9的乘法口诀。

2.运用9的乘法口诀进行有关计算。

【教学难点】

1.推导和编制9的乘法口诀。

2.熟记9的乘法口诀

【教学准备】

PPT课件及袋鼠跳格的图片。

教学过程

教师批注

一、复习准备

1.引导学生背诵1~8的乘法口诀。

2.把下面的口诀补充完整。

( )六二十四 二( )十四

七( )五十六 ( )八四十

3.直接说出得数。

6×7= 5×8= 4×7=

7×5= 8×6= 7×8=

二、展示资料,导入新课

1.请同学们把自己课后收集的有关“龙舟”的资料交流一下。

2.学生交流。

3.教师进行爱国主义教育。

三、自主探究,掌握方法

1.(PPT课件出示例4的主题图)先让学生观察主题图,然后说一说从图中可以获得哪些数学信息。

2.编制9的乘法口诀。

(1)学生拿出袋鼠跳格的卡片,根据游戏让学生独立完成下面的填空,并完成相应的乘法算式和口诀。

1×9=9 口诀: 一九得九 9×1=9

2×9=18 口诀:二九十八 9×2=18

3×9=□ 口诀:( ) ( )

4×9=□ 口诀:( ) ( )

5×9=□ 口诀:( ) ( )

6×9=□ 口诀:( ) ( )

7×9=□ 口诀:( ) ( )

8×9=□ 口诀:( ) ( )

9×9=□ 口诀:( )

(2)小组内同学互相说一说:是怎样编制每一句口诀的,每句口诀表示的是什么意思。

3.熟记口诀。

(1)找9的乘法口诀的规律。

a.仔细观察算式,可以发现每相邻两道算式的结果相差9。

b.9的乘法口诀还有哪些规律呢?

规律①:几个九就比几十少几。

规律②:积的个位数字加十位数字的和是9。

(2)记口诀。

a.读三遍口诀,自己记一记。

b.边读口诀边记,看谁记得快。

c.背口诀,体会一下哪句口诀最难背,自己重点记一记。

d.师生之间、学生之间,对口令。

(3)教材第83页的数学游戏。

四、巩固练习

1.背诵9的乘法口诀。

2.教材第80页“做一做”,“练习二十”第1,2,3,4,7,8题。

五、课堂小结

这节课我们编出了9的乘法口诀,这9句口诀有不少规律,利用这些规律,同学们能很快记住9的乘法口诀,这样利用口诀计算就容易多了。

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 本节课先让学生自主探究,编制出9的乘法口诀,既是对前面知识的巩固,也是编制口诀的方法的迁移内化。因为9的乘法口诀中的积比较大,学生记忆时会有一定的障碍,所以让学生找出规律,这样能帮助学生记忆。学生通过认真查找,找到了许许多多的规律。最后完成教材第83页的“数学游戏”,既能激发学生的学习兴趣,又能巩固对9的乘法口诀的记忆。整节课都充分发挥学生的主动性,教师只是起到穿针引线的作用。

[不足之处] 在编制口诀的过程中,有的学生计算能力强,有的学生计算能力弱,所以此过程耗时比较长,并且已经完成的学生不会检查,不会主动地去记忆,而是吵闹,影响了其他同学。

[再教设计] 教师要注意控制教学流程,给予不同层次的学生不同的要求,做到井然有序、紧凑而高效。

第5课时 解决问题

【教学内容】

教材第84页例5及做一做,练习二十一第1~7题。

【教学目标】

1.学会口述应用题的条件和问题。

2.使学生能根据乘法口诀和乘加混合运算解决够不够的实际问题。

3.在解决问题的过程中培养学生的分析能力。

【教学重点】

使学生学会根据乘法的意义解决简单的实际问题。

【教学难点】

培养学生运用所学知识分析问题、解决问题的能力。

【教学准备】

PPT课件。

教学过程

教师批注

一、复习准备

1.背诵1~9的乘法口诀。

2.口算并说出所用的乘法口诀。

5×6=□ 口诀:( )

4×3=□ 口诀:( )

2×7=□ 口诀:( )

6×8=□ 口诀:( )

2×9=□ 口诀:( )

二、创设情境,谈话导入

1.二(1)班准备租车参观科技馆,在去之前,他们会做一些什么准备呢?

2.学生自由发言。

三、引导探究,感悟方法

1.(PPT课件出示例5的主题图)知道了什么?

认真观察画面,用自己的话说一说画面的内容。

2.怎样解答?

(1)组织学生小组讨论如下问题:

①本题中知道了哪些信息?

②本题中要解决什么问题?

③要解决问题,需要先算什么?

学生讨论,教师巡视、指导,然后全班交流。

a.从题中知道有2名老师和30名学生;还知道客车的座位有8排,前7排每排有4个座位,最后一排有5个座位。

b.问题是租这辆车能不能坐下。

c.要知道这辆车能不能坐下,需要先算出客车的座位数,再与师生的人数比一比。

(2)解决问题。

①怎样计算车上一共有多少个座位,学生先独立解决,然后在小组内说说自己是怎样算的。

参观的人数:2+30=32(人)

客车的座位数:

方法1:4×7=28(个) 28+5=33(个)或者4×7+5=33(个)

方法2:2×7=14(个) 2×7=14(个) 14+14+5=33(个)

方法3:8×4=32(个) 32+1=33(个)

②请学生说一说每步表示的意思。

③让学生讨论能不能坐下。

学生汇报:学生和老师一共有32人,客车有33个座位,坐得下。

3.解答正确吗?

33>32

答:学生和老师租这辆车坐得下。

4.观察、比较,你最喜欢哪种方法?为什么?

四、巩固练习

教材第84页“做一做”,“练习二十一”第1~7题。

五、课堂小结

解答应用题时一定要认真读题,分析题目的已知条件和问题的关系,然后再选择正确的计算方法,最后列式计算,通过比较解答问题。

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 本节课教师引导学生从“租车”这一实际问题出发,探求“座位够不够”这个问题。紧密联系生活实际,从学生的生活经验和已有知识出发。在教学中创设生动有趣的教学情境,感受数学与现实生活的密切联系,激发学生的求知欲,把学生自然地带入课堂。充分利用学生已有的知识经验,引导学生自主发现问题、分析问题和解决问题,通过小组中观察、讨论、交流探索解决问题的方法,掌握不同的解决方法,体现方法多样化,从而选择最优算法,渗透优化思想。让学生在探索学习知识的过程中,领会常见数学思想方法,培养学生的探索能力和提高创造性素质。

[不足之处] 在方法的探究上,还不是很完善,教师本身的思维有局限性,并且引导也不够,没有完全打开学生的思维空间。

[再教设计] 再教时,要从不同的角度去引导学生的思维,探究出更多方法来解决问题。

量一量,比一比

【教学内容】

教材第88~89页。

【教学目标】

1.结合生活实际,经历实际测量物体长度的过程,认识身边事物的长度。

2.在实践活动中,能够用比较合适的方式描述物体的长度,在比较、修正测量结果的过程中,体会测量的本质,培养估测的能力,建立初步的长度观念。

3.感受数学在日常生活中的应用,体验数学活动带来的乐趣。

【教学重点】

对“量”的实际意义的理解,发展长度观念。

【教学难点】

对“量”的实际意义的理解,发展长度观念。

【教学准备】

PPT课件、米尺、软尺、卷尺、测量记录单。

教学过程

教师批注

一、激活经验,冲突导入

1.同学们,我们已经学过一些长度单位,请你用手势来比画一下1米和1厘米各有多长?

2.你能用手势比画60厘米有多长吗?

3.学生比画,教师巡视,寻找典型案例。

4.你们比画的60厘米有长有短,有的相差还挺多的。(用PPT课件展示典型案例)

5.我们的课桌长约60厘米。现在你能比画出60厘米的长度了吗?你是怎么想的?

6.导入课题。看来我们还要了解身边一些常见物体的长度,这样能够帮助我们了解更多物体的长度。

(板书课题:量一量,比一比)

二、观察交流,明确目的

1.测量前的准备。

(1)(PPT课件出示测量米尺、软尺、卷尺等工具)观察、认识这些测量工具。

(2)结合一个例子,说一说这些测量工具如何使用。

(3)学生汇报。

2.学生分组、分发测量工具和测量记录单。

三、实践操作,建立表象

1.(PPT课件出示主题图)学生观察图片,了解测量内容。

2.以测量肩宽为例,做好测量活动的指导。

(1)提出测量要求。

(2)同桌互相测量肩宽。

(3)组织反馈,合理表示测量结果。

你用的测量工具是什么?怎样测量的?结果是多少?

(4)讨论。(PPT课件出示)

①为什么大家测量的结果不完全相同呢?

②要不要把每个不同的数据都记录下来?

③如何记录测量结果?(板书:肩宽 大约30厘米)

3.分组实践,积累测量经验。

(1)学生活动。

(2)交流反馈。

教师板书:肩宽 大约30厘米

一步的长度 大约40厘米

两臂展开的长度 大约1米30厘米

讲台长 大约1米

…… ……

4.补充测量,加深体会。

教师板书:一拃长 大约15厘米

手掌宽 大约7厘米

…… ……

5.用多种方式建立所测物体长度或高度的表象。

(1)闭眼想。

(2)用手比。

(3)说关系。

四、引导探究,揭示规律

1.(PPT课件出示教材第89页小精灵的话)你对这条鳄鱼的身长有什么感受?(学生自由发言)

2.谁能到前面用手势比画这条鳄鱼的身长6米到底有多长?

3.估计一下,几名同学手拉手展开的长度,就和鳄鱼的长度差不多了。请学生演示。

4.估计一下,几名同学肩挨肩排列的长度,就和鳄鱼的长度差不多了。请学生演示。

5.你还能用其他方式描述鳄鱼的长度吗?(强调:以什么为标准,量得的结果大约是6米)

6.自主选择研究素材描述物品的长度。(PPT课件出示教材第89页的表格)

五、巩固练习

回家之后测量家里一些物体的长度或高度。

六、课堂小结

今天我们进行了一些测量活动,你的收获是什么?给你印象最深的是什么?

七、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 1.指导到位,学生操作有序。在活动前,教师有意识地教授学生认识工具,并对使用方法进行了介绍。同时小组分工也较明确,所以后面的操作活动能有序进行。

2.教材的内容是开放的,学生的活动也是开放的。教师放手让学生自主选择测量工具进行测量,还在“鳄鱼身长6米”的比一比活动中,让学生自由选择比较的标准,并组织活动进行验证,这样既提高学生的推理能力,并对学生的估测能力进行了验证,激发成功的情感体验。

[不足之处] 1.测量中学生的卷尺不够长该怎么办?学生能寻找到多种解决问题的方法,但是没有思考选择较有效的方法。

2.有的学生测量的结果很不符合逻辑,这源于测量过程不正确,教师要给予帮助,引导学生用正确的方法重新测量。

[再教设计] 为了更有效地培养学生的估测能力,在学生测量活动之前,可以要求每位小组成员先对所要测量的物体进行估测,再进行实际测量,并将估测数据和实际测量的数据进行对比,这种对比可以培养学生对物体长度的感知,有利于提高学生的估测能力。

第1课时 7的乘法口诀

【教学内容】

教材第72页例1及做一做,练习十七第1~5题。

【教学目标】

1.经历编制7的乘法口诀的过程,体验7的乘法口诀的来源。

2.理解每一句7的乘法口诀的意义,并初步熟记7的乘法口诀,能用口诀进行简单计算。

3.在游戏中记忆口诀,提高学生记忆的效率。

【教学重点】

1.使学生理解7的乘法口诀的来源和意义。

2.初步掌握7的乘法口诀,能运用7的乘法口诀正确地进行计算。

【教学难点】

熟记7的乘法口诀,理解7的乘法口诀的意义。

【教学准备】

PPT课件、七巧板。

教学过程

教师批注

一、复习准备

1.小动物过河。

2.背诵1~6的乘法口诀。

二、创设情境,谈话导入

1.PPT课件播放《白雪公主和七个小矮人》动画故事片断,引出白雪公主与七个小矮人用七巧板进行趣味拼图的情境。

2.简介七巧板。

教师出示七巧板:这是我们祖先很早就发明的七巧板,它是由7个小图形组成的,只要你开动脑筋拼一拼,这7个神奇的图形就会拼出许多美丽的图案。

三、操作活动,发现方法

1.动手操作。

(1)教师激趣:现在请大家拿出自己的七巧板,看一看能拼出哪些美丽的图案。

(2)学生动手用七巧板拼成一个图案,然后再与同桌交流。

(3)请每小组挑选最满意、最美的图案,上台讲讲拼的图案像什么。(学生拼的图案可能像一座房子,一条鱼,一棵大树等)

2.编制口诀。

(1)PPT课件出示例1的主题图。

(2)观察上面7个图案,让学生独立填写表格。

图案个数

1

2

3

4

5

6

7

拼板块数

7

(3)仔细观察表格里的数据,说说你发现了什么。

(我发现每多摆一个图案就多用一副七巧板)引导学生说出1个7是7;2个7是14,…,7个7是49。

请大家想一想,前面我们学过的“求几个几是多少”用什么方法来计算的。

(4)四人一组探究,合作编制7的乘法口诀。

学生汇报交流,教师运用PPT课件分别出示相应的乘法算式和乘法口诀。

(5)齐读口诀。

经过大家的努力,我们一起编出了7的乘法口诀,那我们就用读的方式来享受一下自己的劳动成果吧!

学生齐读7的乘法口诀。

(6)交流编口诀的方法。

这么简练的口诀,谁能告诉大家是怎样编写的呢?

指名说一说,让学生说出2个7是14,就是“二七十四”等。

(7)熟记口诀。

①现在老师给大家一点时间,比一比看谁最先记住7的乘法口诀。

②熟记7的乘法口诀,并交流自己是怎样说的。

③多种形式检查学生掌握口诀的情况。

四、巩固练习

教材第72页“做一做”,“练习十七”第1~5题。

五、课堂小结

通过今天的学习,你有哪些收获?

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 1.主动探究,编制口诀。学生已经学过了1~6的乘法口诀,知道了口诀的一些特点,如每句口诀的第一个字是按顺序排列的,第二个字都是一样的,还有积的一些变化规律。所以我放手让学生自己编制口诀,然后指名反馈。在检验学生编制的口诀时渗透两个乘法算式等一些基本知识,同时引导学生观察这些口诀,找一找口诀的规律。

2.利用规律记忆口诀。7的口诀相对较难记忆,引导学生利用上、下两句口诀的规律来记忆。学生发现、总结出规律后,通过多种形式的诵读和练习,帮助学生记忆口诀,应该说他们的课堂表现已经很棒了,大部分学生会根据规律来记忆口诀。

3.充分调动学生学习的兴趣,体现学生在学习过程中的独立性、自主性。课堂上,我让学生观察、交流、合作、尝试,整个教学过程都激活学生已有的数学活动经验,引导学生思考解决问题的一些策略;始终体现以学生为主体,让学生在活动、思考和交流中体验学习的过程,注重学生自主学习的积极性和主动性。

[不足之处] 这节课的所有新授环节都只是在乘法口诀的编制上,没有体现乘法口诀的应用,即乘法口诀返回乘法算式的计算上。

[再教设计] 再教学时,要设计由乘法算式到乘法口诀的过程,也要有从乘法口诀回到乘法算式的过程。

第2课时 8的乘法口诀

【教学内容】

教材第75页例2及做一做,练习十八第1~5题。

【教学目标】

1.使学生理解8的乘法口诀的来源和意义。

2.初步掌握8的乘法口诀,能运用8的乘法口诀求积。

3.通过讨论、交流等活动,培养学生的观察能力和迁移类推的能力。

【教学重点】

理解8的乘法口诀的来源和意义,能运用8的乘法口诀求积。

【教学难点】

编制8的乘法口诀并记忆。

【教学准备】

PPT课件、卡片。

教学过程

教师批注

一、复习准备

1.口算。(PPT课件出示口算卡片)

4×7= 7×2= 3×6=

3×7+7= 3×7-7= 2×6+6=

2.根据口诀,回答下列问题。

(1)6的乘法口诀有几句?相邻两句乘法口诀相差几?

(2)7的乘法口诀有几句?相邻两句乘法口诀相差几?

(3)忘了“四七( )”怎样想?

二、创设情境,谈话导入

(PPT课件出示国庆阅兵式场景)观察,你看到了什么?有什么感想?在阅兵式上有很多不同的方阵,我们的运动会上也有很多方阵,(PPT课件出示例2的主题图)看一看,你知道了什么?

三、自主尝试,掌握方法

1.全班交流收集到的信息。

2.有一只聪明的小狗,也在计算这个方阵的人数,观察一下,它是怎样算的?(PPT课件出示小狗跳格的图片)

学生独立计算,全班交流。

3.尝试编制口诀:你有更简单的办法吗?

(1)让学生把加法算式改写成乘法算式,然后根据乘法算式的意义编出8的乘法口诀。

(2)同桌试着说一说,教师巡视、指导。

(3)全班交流。

4.找规律,记口诀。

(1)小组讨论交流,8的乘法口诀有哪些规律?

(2)你感觉哪句口诀难记?谁有办法帮助他?(让学生提问,师生共同寻找方法。如怎样记住7个8是几?可以想:6个8是48,用48+8=56,或者用8个8是64,再减8得56等)

(3)师生对口令,同桌对口令,记忆口诀。

四、巩固练习

教材第75页“做一做”,“练习十八”第1~5题。

五、课堂小结

这节课你学会了什么?还有什么问题?觉得自己表现得怎么样?

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 让学生自主探索8的乘法口诀,在独立思考、交流汇报中,寻找口诀规律,深化思维,培养自主学习能力和合作学习能力。我有意让学生看图提出数学信息,这样可以培养学生养成仔细观察和提出问题的良好习惯,在交流和解决问题中进一步理解乘法的含义。

学生已经能够利用1~7的乘法口诀很快地编出8的乘法口诀,但是8的乘法口诀有其独特的特点和规律,编出后应该怎样记忆呢?我就让他们认真观察8的乘法口诀,发现了什么?在小组内讨论一下,组长记录讨论的结果,通过小组共同探索,从不同的角度思考得出了8的乘法口诀中每相邻两句的积相差8。通过探索和交流,从不同的角度去发现隐藏的规律,寻找记忆口诀的途径。

[不足之处] 知识点乏味。有很多同学没有认真听讲,好像学生对类似的口诀课已经麻木。

[再教设计] 再教时,要设计丰富的教学情境和教学方式,激发学生的学习兴趣,充分调动学生学习的积极性。

第3课时 解决问题

【教学内容】

教材第78页例3及想一想,练习十九第1~5题。

【教学目标】

1.使学生能够根据乘法和所学的乘法口诀解决生活中简单的实际问题。

2.初步学会口述应用题的条件和问题。

3.培养学生提出数学问题的能力。

【教学重点】

用乘法和所学乘法口诀解决实际问题。

【教学难点】

1.学会提出数学问题。

2.在解决问题时,学会分析数量关系。

【教学准备】

PPT课件。

教学过程

教师批注

一、复习准备

1.对口诀。

教师与全班学生进行对口诀的练习。

2.口算。

6×4= 5×3= 2×7=

5×4= 3×4= 2×8=

4×2= 7×4= 5×7=

5×8= 2×8= 2×3=

二、创设情境,直接导入

同学们经常逛超市,对超市有什么印象?

今天我们就做一次小小收银员,一起解决收银时会碰到的问题,下一次逛超市你就能自己计算所要付的钱数了。

三、引导探究,自主尝试

1.(PPT课件出示例3的主题图)你知道了什么?

(1)看一看,说一说。

仔细观察画面,说一说从图中发现了哪些数学信息。

(2)提出问题。

根据以上信息,你能提出哪些数学问题?

小组讨论、交流,全班汇报。

①文具盒每个8元,买3个文具盒,一共多少钱?

②橡皮每块2元,买7块橡皮,一共多少钱?

③买5支铅笔,一共多少钱?

④买5本日记本,一共多少钱?

……

2.怎样解答?

(1)教师用PPT课件出示第1个问题,让学生尝试解决,在小组内交流自己的想法和算法。

(2)汇报学习过程。

3个文具盒多少钱就是求3个8元是多少,可以用乘法计算。

分析数量关系:求3个文具盒的总钱数,可以用1个文具盒的价钱乘买的个数。

3.解答正确吗?

学生自己检验,全班交流。

4.能力迁移。(PPT课件出示教材第78页想一想)

(1)以小组为单位合作讨论、解决问题。想一想知道了什么?要解决什么问题?怎么解答?

(2)全班汇报。

每块橡皮2元,买7块橡皮多少钱就是求7个2元是多少,可以用乘法解决。

即2×7=14(元)。

(3)教师总结。

求7块橡皮的总钱数,可以用1块橡皮的价钱乘买的块数。

四、巩固练习

“练习十九”第1~5题。

五、课堂小结

通过今天的学习,你有什么收获?(生活中有很多问题可以用乘法来解决。我们要留心观察身边的事物)

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 本节课为学生提供了自主探究、主动获取新知的时间和空间,充分让学生通过摆、看、想、说、算等实际活动感知新知和旧知的内在联系,在此基础上理解数量关系。

[不足之处] 分析过程不够细致,分析时没有充分利用示意图来帮助理解题意。对以后的看图列式计算会有一定的影响。

[再教设计] 在分析过程中,要设计学生画图理解题意的环节。

第4课时 9的乘法口诀

【教学内容】

教材第80页例4及做一做,练习二十第1,2,3,4,7,8题。

【教学目标】

1.理解9的乘法口诀的来源,能根据乘法的意义正确推导出9的乘法口诀。

2.能初步记住9的乘法口诀,并运用口诀熟练地进行计算。

3.通过学生自主学习,培养学生观察、推理能力。

【教学重点】

1.编制9的乘法口诀。

2.运用9的乘法口诀进行有关计算。

【教学难点】

1.推导和编制9的乘法口诀。

2.熟记9的乘法口诀

【教学准备】

PPT课件及袋鼠跳格的图片。

教学过程

教师批注

一、复习准备

1.引导学生背诵1~8的乘法口诀。

2.把下面的口诀补充完整。

( )六二十四 二( )十四

七( )五十六 ( )八四十

3.直接说出得数。

6×7= 5×8= 4×7=

7×5= 8×6= 7×8=

二、展示资料,导入新课

1.请同学们把自己课后收集的有关“龙舟”的资料交流一下。

2.学生交流。

3.教师进行爱国主义教育。

三、自主探究,掌握方法

1.(PPT课件出示例4的主题图)先让学生观察主题图,然后说一说从图中可以获得哪些数学信息。

2.编制9的乘法口诀。

(1)学生拿出袋鼠跳格的卡片,根据游戏让学生独立完成下面的填空,并完成相应的乘法算式和口诀。

1×9=9 口诀: 一九得九 9×1=9

2×9=18 口诀:二九十八 9×2=18

3×9=□ 口诀:( ) ( )

4×9=□ 口诀:( ) ( )

5×9=□ 口诀:( ) ( )

6×9=□ 口诀:( ) ( )

7×9=□ 口诀:( ) ( )

8×9=□ 口诀:( ) ( )

9×9=□ 口诀:( )

(2)小组内同学互相说一说:是怎样编制每一句口诀的,每句口诀表示的是什么意思。

3.熟记口诀。

(1)找9的乘法口诀的规律。

a.仔细观察算式,可以发现每相邻两道算式的结果相差9。

b.9的乘法口诀还有哪些规律呢?

规律①:几个九就比几十少几。

规律②:积的个位数字加十位数字的和是9。

(2)记口诀。

a.读三遍口诀,自己记一记。

b.边读口诀边记,看谁记得快。

c.背口诀,体会一下哪句口诀最难背,自己重点记一记。

d.师生之间、学生之间,对口令。

(3)教材第83页的数学游戏。

四、巩固练习

1.背诵9的乘法口诀。

2.教材第80页“做一做”,“练习二十”第1,2,3,4,7,8题。

五、课堂小结

这节课我们编出了9的乘法口诀,这9句口诀有不少规律,利用这些规律,同学们能很快记住9的乘法口诀,这样利用口诀计算就容易多了。

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 本节课先让学生自主探究,编制出9的乘法口诀,既是对前面知识的巩固,也是编制口诀的方法的迁移内化。因为9的乘法口诀中的积比较大,学生记忆时会有一定的障碍,所以让学生找出规律,这样能帮助学生记忆。学生通过认真查找,找到了许许多多的规律。最后完成教材第83页的“数学游戏”,既能激发学生的学习兴趣,又能巩固对9的乘法口诀的记忆。整节课都充分发挥学生的主动性,教师只是起到穿针引线的作用。

[不足之处] 在编制口诀的过程中,有的学生计算能力强,有的学生计算能力弱,所以此过程耗时比较长,并且已经完成的学生不会检查,不会主动地去记忆,而是吵闹,影响了其他同学。

[再教设计] 教师要注意控制教学流程,给予不同层次的学生不同的要求,做到井然有序、紧凑而高效。

第5课时 解决问题

【教学内容】

教材第84页例5及做一做,练习二十一第1~7题。

【教学目标】

1.学会口述应用题的条件和问题。

2.使学生能根据乘法口诀和乘加混合运算解决够不够的实际问题。

3.在解决问题的过程中培养学生的分析能力。

【教学重点】

使学生学会根据乘法的意义解决简单的实际问题。

【教学难点】

培养学生运用所学知识分析问题、解决问题的能力。

【教学准备】

PPT课件。

教学过程

教师批注

一、复习准备

1.背诵1~9的乘法口诀。

2.口算并说出所用的乘法口诀。

5×6=□ 口诀:( )

4×3=□ 口诀:( )

2×7=□ 口诀:( )

6×8=□ 口诀:( )

2×9=□ 口诀:( )

二、创设情境,谈话导入

1.二(1)班准备租车参观科技馆,在去之前,他们会做一些什么准备呢?

2.学生自由发言。

三、引导探究,感悟方法

1.(PPT课件出示例5的主题图)知道了什么?

认真观察画面,用自己的话说一说画面的内容。

2.怎样解答?

(1)组织学生小组讨论如下问题:

①本题中知道了哪些信息?

②本题中要解决什么问题?

③要解决问题,需要先算什么?

学生讨论,教师巡视、指导,然后全班交流。

a.从题中知道有2名老师和30名学生;还知道客车的座位有8排,前7排每排有4个座位,最后一排有5个座位。

b.问题是租这辆车能不能坐下。

c.要知道这辆车能不能坐下,需要先算出客车的座位数,再与师生的人数比一比。

(2)解决问题。

①怎样计算车上一共有多少个座位,学生先独立解决,然后在小组内说说自己是怎样算的。

参观的人数:2+30=32(人)

客车的座位数:

方法1:4×7=28(个) 28+5=33(个)或者4×7+5=33(个)

方法2:2×7=14(个) 2×7=14(个) 14+14+5=33(个)

方法3:8×4=32(个) 32+1=33(个)

②请学生说一说每步表示的意思。

③让学生讨论能不能坐下。

学生汇报:学生和老师一共有32人,客车有33个座位,坐得下。

3.解答正确吗?

33>32

答:学生和老师租这辆车坐得下。

4.观察、比较,你最喜欢哪种方法?为什么?

四、巩固练习

教材第84页“做一做”,“练习二十一”第1~7题。

五、课堂小结

解答应用题时一定要认真读题,分析题目的已知条件和问题的关系,然后再选择正确的计算方法,最后列式计算,通过比较解答问题。

六、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 本节课教师引导学生从“租车”这一实际问题出发,探求“座位够不够”这个问题。紧密联系生活实际,从学生的生活经验和已有知识出发。在教学中创设生动有趣的教学情境,感受数学与现实生活的密切联系,激发学生的求知欲,把学生自然地带入课堂。充分利用学生已有的知识经验,引导学生自主发现问题、分析问题和解决问题,通过小组中观察、讨论、交流探索解决问题的方法,掌握不同的解决方法,体现方法多样化,从而选择最优算法,渗透优化思想。让学生在探索学习知识的过程中,领会常见数学思想方法,培养学生的探索能力和提高创造性素质。

[不足之处] 在方法的探究上,还不是很完善,教师本身的思维有局限性,并且引导也不够,没有完全打开学生的思维空间。

[再教设计] 再教时,要从不同的角度去引导学生的思维,探究出更多方法来解决问题。

量一量,比一比

【教学内容】

教材第88~89页。

【教学目标】

1.结合生活实际,经历实际测量物体长度的过程,认识身边事物的长度。

2.在实践活动中,能够用比较合适的方式描述物体的长度,在比较、修正测量结果的过程中,体会测量的本质,培养估测的能力,建立初步的长度观念。

3.感受数学在日常生活中的应用,体验数学活动带来的乐趣。

【教学重点】

对“量”的实际意义的理解,发展长度观念。

【教学难点】

对“量”的实际意义的理解,发展长度观念。

【教学准备】

PPT课件、米尺、软尺、卷尺、测量记录单。

教学过程

教师批注

一、激活经验,冲突导入

1.同学们,我们已经学过一些长度单位,请你用手势来比画一下1米和1厘米各有多长?

2.你能用手势比画60厘米有多长吗?

3.学生比画,教师巡视,寻找典型案例。

4.你们比画的60厘米有长有短,有的相差还挺多的。(用PPT课件展示典型案例)

5.我们的课桌长约60厘米。现在你能比画出60厘米的长度了吗?你是怎么想的?

6.导入课题。看来我们还要了解身边一些常见物体的长度,这样能够帮助我们了解更多物体的长度。

(板书课题:量一量,比一比)

二、观察交流,明确目的

1.测量前的准备。

(1)(PPT课件出示测量米尺、软尺、卷尺等工具)观察、认识这些测量工具。

(2)结合一个例子,说一说这些测量工具如何使用。

(3)学生汇报。

2.学生分组、分发测量工具和测量记录单。

三、实践操作,建立表象

1.(PPT课件出示主题图)学生观察图片,了解测量内容。

2.以测量肩宽为例,做好测量活动的指导。

(1)提出测量要求。

(2)同桌互相测量肩宽。

(3)组织反馈,合理表示测量结果。

你用的测量工具是什么?怎样测量的?结果是多少?

(4)讨论。(PPT课件出示)

①为什么大家测量的结果不完全相同呢?

②要不要把每个不同的数据都记录下来?

③如何记录测量结果?(板书:肩宽 大约30厘米)

3.分组实践,积累测量经验。

(1)学生活动。

(2)交流反馈。

教师板书:肩宽 大约30厘米

一步的长度 大约40厘米

两臂展开的长度 大约1米30厘米

讲台长 大约1米

…… ……

4.补充测量,加深体会。

教师板书:一拃长 大约15厘米

手掌宽 大约7厘米

…… ……

5.用多种方式建立所测物体长度或高度的表象。

(1)闭眼想。

(2)用手比。

(3)说关系。

四、引导探究,揭示规律

1.(PPT课件出示教材第89页小精灵的话)你对这条鳄鱼的身长有什么感受?(学生自由发言)

2.谁能到前面用手势比画这条鳄鱼的身长6米到底有多长?

3.估计一下,几名同学手拉手展开的长度,就和鳄鱼的长度差不多了。请学生演示。

4.估计一下,几名同学肩挨肩排列的长度,就和鳄鱼的长度差不多了。请学生演示。

5.你还能用其他方式描述鳄鱼的长度吗?(强调:以什么为标准,量得的结果大约是6米)

6.自主选择研究素材描述物品的长度。(PPT课件出示教材第89页的表格)

五、巩固练习

回家之后测量家里一些物体的长度或高度。

六、课堂小结

今天我们进行了一些测量活动,你的收获是什么?给你印象最深的是什么?

七、布置作业

《全科王·同步课时练习》相关习题。

【板书设计】

【教学反思】

[成功之处] 1.指导到位,学生操作有序。在活动前,教师有意识地教授学生认识工具,并对使用方法进行了介绍。同时小组分工也较明确,所以后面的操作活动能有序进行。

2.教材的内容是开放的,学生的活动也是开放的。教师放手让学生自主选择测量工具进行测量,还在“鳄鱼身长6米”的比一比活动中,让学生自由选择比较的标准,并组织活动进行验证,这样既提高学生的推理能力,并对学生的估测能力进行了验证,激发成功的情感体验。

[不足之处] 1.测量中学生的卷尺不够长该怎么办?学生能寻找到多种解决问题的方法,但是没有思考选择较有效的方法。

2.有的学生测量的结果很不符合逻辑,这源于测量过程不正确,教师要给予帮助,引导学生用正确的方法重新测量。

[再教设计] 为了更有效地培养学生的估测能力,在学生测量活动之前,可以要求每位小组成员先对所要测量的物体进行估测,再进行实际测量,并将估测数据和实际测量的数据进行对比,这种对比可以培养学生对物体长度的感知,有利于提高学生的估测能力。