第7课《战国时期的社会变化》教案

图片预览

文档简介

第7课 战国时期的社会变化

【授课课题】战国时期的社会变化

【授课老师】

【授课班级】七(3)班

【授课类型】新授课

【授课课时】1课时

【教学目标】

1、知识与能力目标

了解战国七雄,商鞅变法,合众连横等基本史实,感知战国时期我国历史发展的总趋势,辩证地认识战国时期的诸侯兼并战争;了解都江堰水利工程。

2、过程与方法目标

识读《战国铜壶》《战国形势图》,获取有效历史信息。通过材料研读,学会论从史出的史学方法。通过对商鞅变法的开放性讨论。培养创新思维和发展个性。

3、情感、态度与价值观目标

改革促进国家强大和社会进步,但是改革需要胆识和策略,学习商鞅不畏强权,勇于改革的精神。都江堰水利工程体现了古代中国劳动人民的聪明智慧,了解这一工程,培养学生的爱国情怀和国家认同感。

【教学重、难点】

教学重点: 商鞅变法;都江堰。

教学难点: 商鞅变法。

【教学过程】

导入新课——以故事导入

教师:以商鞅南门立木(或者徙木立信)典故导入

教师讲述:《史记》载:战国中期,秦孝公接受商鞅变法主张,先后两次在秦国变法,使秦国由一个贫弱的国家,很快强盛起来,开始商鞅担心百姓信不过变法,就在国都南门竖立一根木桩,宣称谁能将这根木桩搬置北门,赐金十两,结果,谁也不相信有这样的好事,没有人搬。商鞅又宣布谁搬木,赐金五十两,后来有一个人试着搬迁,当即赐金。商鞅随后颁布新法,表示要像“徙木即赐”一样,取信于民。

(二)讲授新课

教师出示两则材料

一、战国七雄

1、“战国”名称的由来

教师讲解:春秋以后,齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七大诸侯国连年战争,当时人们就称呼这七大诸侯国为“战国”。《战国策·燕策一》载苏秦的弟弟苏代说:“凡天下之战国七,而燕处弱焉。”可见当时七大诸侯国都有战国的称呼。到西汉初年,“战国”这个名词的含义还没有变化。到西汉末年刘向编辑《战国策》一书时,才开始把“战国”作为特定的历史时期的名称。战国时期开始于公元前475年(周元王元年)《史记》的《六国年表》开始的一年,止于公元前221年(秦王政二十六年)秦灭齐统一六国的一年,共255年。

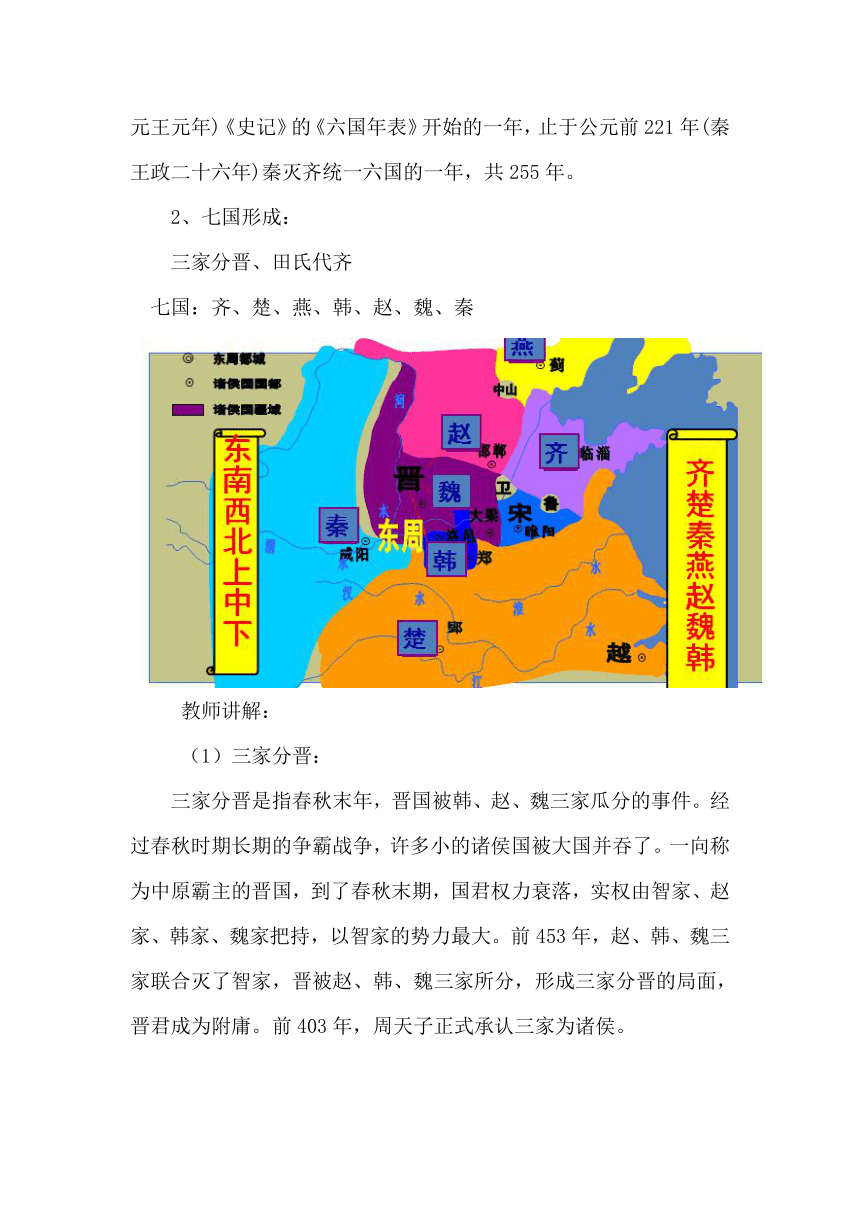

2、七国形成:

三家分晋、田氏代齐

七国:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

教师讲解:

(1)三家分晋:

三家分晋是指春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家瓜分的事件。经过春秋时期长期的争霸战争,许多小的诸侯国被大国并吞了。一向称为中原霸主的晋国,到了春秋末期,国君权力衰落,实权由智家、赵家、韩家、魏家把持,以智家的势力最大。前453年,赵、韩、魏三家联合灭了智家,晋被赵、韩、魏三家所分,形成三家分晋的局面,晋君成为附庸。前403年,周天子正式承认三家为诸侯。

“三家分晋”成为了中国春秋时代和战国时代的分界点。三家分晋标志着新兴地主阶级登上历史舞台,推动了封建制度的确立。随着春秋五霸之一晋国的灭亡,战国七雄中的韩、赵、魏三国诞生了,由此奴隶社会开始向封建社会过渡,使得霸权政治结束,揭开了七雄兼并的战国序幕。

(2)田氏代齐:

田氏代齐,也叫田陈篡齐。指中国战国初年陈国田氏后代取代齐国姜姓吕氏成为齐侯( 齐威王始称 齐王)的事件。《 史记· 齐太公世家》、《史记· 田敬仲完世家》讲述了 姜齐以及 田齐的兴衰史。 春秋时期齐国政治家 晏婴预言“齐政卒归田氏。田氏虽无大德,以公权私,有德于民,民爱之。”公元前386年,周安王正式册命 田和为齐侯,自此田氏在形式上取得了齐侯的合法地位。公元前379年, 齐康公去世,奉邑入于田氏,姜姓吕氏从此退出统治齐国的历史舞台。史称田陈代齐。

3、战国兼并战争的特点

规模大,参战兵力多,交战区域广阔,持续时间长。伤亡大。

4、主要战役

教师讲解:

合纵与连横

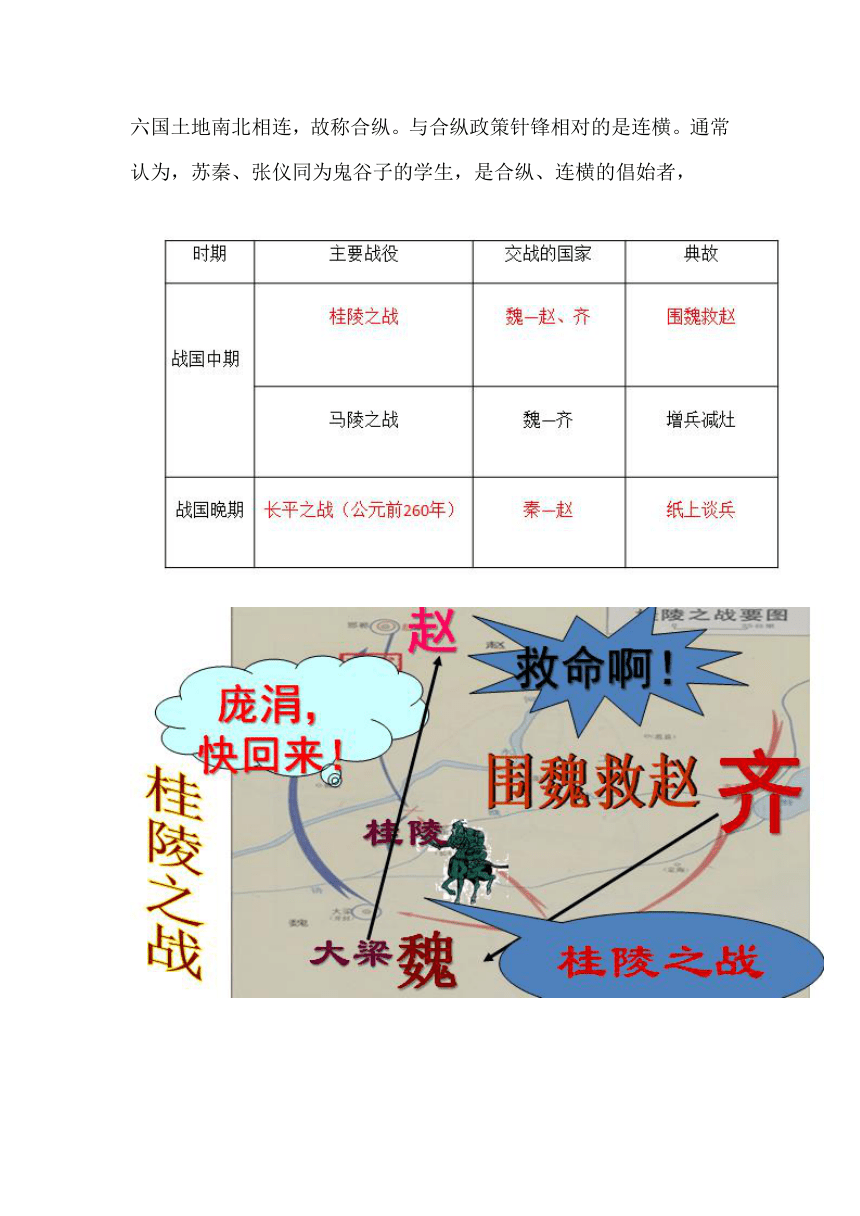

合纵连横简称纵横,战国时期纵横家所宣扬并推行的外交和军事政策。苏秦曾经联合“天下之士合纵相聚于赵而欲攻秦”(《战国策·秦策》三),他游说六国诸侯,要六国联合起来西向抗秦。秦在西方,六国土地南北相连,故称合纵。与合纵政策针锋相对的是连横。通常认为,苏秦、张仪同为鬼谷子的学生,是合纵、连横的倡始者,

过渡语:战国晚期,各国之间的兼并战争更加激烈。秦国经过长平之战,大败赵国,确立了在军事上的强国地位。使得东方六国无力抵御秦国的进攻。那么。为秦国最终能够完成统一六国的大业奠定了坚实的物质基础,而奠定这个基础的就是商鞅变法。

二、商鞅变法

教师:请同学们仔细阅读教材第二目,回答下列问题。

商鞅变法的背景是什么?试着从经济政治军事思想文化四个方面分析其原因。

(2)商鞅变法的时间,地点,主要人物。

(3)商鞅变法的主要内容有哪些?

(4)商鞅变法的影响是什么?

(5)商鞅变法最后是成功还是失败了一下你怎么看?

学生看书回答,教师进行归纳总结。

1、背景

(1)经济上:铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高。(根本原因)

(2)政治上:新兴地主阶级要求通过变法废除旧贵族的世袭特权,确立新的政治经济制序,以掌握国家政权。

(3)军事上:各个诸侯国为了富国强兵,在兼并战争中取胜,所以秦国也不得不实行变法。

(4)秦国自身原因:“诸侯卑秦”,秦孝公决心改变这种状况。

2、商鞅变法的主要概况

时间:公元前356年

国家:秦国

支持变法的国君:秦孝公

主持变法者:商鞅

教师:商鞅简介

商鞅,著名法家代表人物,卫国国君的后裔。

2、目的:确立新的政治经济秩序,以求富国强兵。

3、性质:新兴地主阶级推行的封建化改革

4、变法的主要内容

教师提问:

据《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被车裂处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?

提示:

5、变法的结果、作用(影响)

结果:“商鞅虽死,而秦卒行其法”,变法成功。

6、影响、作用

教师:支持商鞅的秦孝公死后。商鞅被害,然而新法并没有被废止,你认为这说明了什么?

提示:

变法改革必然遭到守旧贵族的反对,要付出代价;但只要顺应了历史潮流,改革终会推行下去,并取得成功,得到后世肯定。

教师过渡语:

秦国经过商鞅变法国势强盛,他们认识到巴蜀地区特殊的战略地位,“的蜀则得楚,楚王则天下并矣”。于是,战国末期。秦昭王委任知晓天文地理的李冰为蜀郡郡守。李冰上任后。修建水利工程都江堰,根治岷江水患,照福巴蜀百姓。

三、造福千秋的水利工程—都江堰

教师:阅读教材第三目,回答下列问题。

(1)都江堰修建于何时?

(2)都江堰的修建者是谁?

(3)都江堰修好后的作用和功能有哪些?

学生看书回答,教师进行归纳总结。

教师出示都江堰图片

1、修建时间:公元前256年

2、主持修建者:秦国蜀郡郡守李冰

3、作用:防洪、水运、灌溉

4、历史意义

使成都平原成为了“水旱从人,不知饥谨“的天府之国”。

【课堂小结】

教师:

地处西捶的秦国。在大变革时代能够一统天下,靠的就是创新。典型事件有商鞅变法政治制度的创新。2200多年来成为成都平原上的土地和人民源源不断地提供着甘甜的乳汁,都江堰是经济大发展的水利工程的创新。如何用“创新”思维构建顶层设计,完善政策,提升社会管理模式。在改革开放的今天,我们任重道远,重温这段历史。依然饶有趣味。

【作业布置】七年级上册 历史优化设计 第7课单项选择题

【板书设计】

第7课 战国时期的社会变化

一、战国七雄

1、三家分晋、田氏代齐

2、战国七雄

二、商鞅变法

1、背景

2、时间

3、地点

4、国家。

5、主要内容

6、历史影响

三、造福千秋的都江堰

1、时间

2、修建者

3、功能

4、影响

【教学反思】

【授课课题】战国时期的社会变化

【授课老师】

【授课班级】七(3)班

【授课类型】新授课

【授课课时】1课时

【教学目标】

1、知识与能力目标

了解战国七雄,商鞅变法,合众连横等基本史实,感知战国时期我国历史发展的总趋势,辩证地认识战国时期的诸侯兼并战争;了解都江堰水利工程。

2、过程与方法目标

识读《战国铜壶》《战国形势图》,获取有效历史信息。通过材料研读,学会论从史出的史学方法。通过对商鞅变法的开放性讨论。培养创新思维和发展个性。

3、情感、态度与价值观目标

改革促进国家强大和社会进步,但是改革需要胆识和策略,学习商鞅不畏强权,勇于改革的精神。都江堰水利工程体现了古代中国劳动人民的聪明智慧,了解这一工程,培养学生的爱国情怀和国家认同感。

【教学重、难点】

教学重点: 商鞅变法;都江堰。

教学难点: 商鞅变法。

【教学过程】

导入新课——以故事导入

教师:以商鞅南门立木(或者徙木立信)典故导入

教师讲述:《史记》载:战国中期,秦孝公接受商鞅变法主张,先后两次在秦国变法,使秦国由一个贫弱的国家,很快强盛起来,开始商鞅担心百姓信不过变法,就在国都南门竖立一根木桩,宣称谁能将这根木桩搬置北门,赐金十两,结果,谁也不相信有这样的好事,没有人搬。商鞅又宣布谁搬木,赐金五十两,后来有一个人试着搬迁,当即赐金。商鞅随后颁布新法,表示要像“徙木即赐”一样,取信于民。

(二)讲授新课

教师出示两则材料

一、战国七雄

1、“战国”名称的由来

教师讲解:春秋以后,齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七大诸侯国连年战争,当时人们就称呼这七大诸侯国为“战国”。《战国策·燕策一》载苏秦的弟弟苏代说:“凡天下之战国七,而燕处弱焉。”可见当时七大诸侯国都有战国的称呼。到西汉初年,“战国”这个名词的含义还没有变化。到西汉末年刘向编辑《战国策》一书时,才开始把“战国”作为特定的历史时期的名称。战国时期开始于公元前475年(周元王元年)《史记》的《六国年表》开始的一年,止于公元前221年(秦王政二十六年)秦灭齐统一六国的一年,共255年。

2、七国形成:

三家分晋、田氏代齐

七国:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

教师讲解:

(1)三家分晋:

三家分晋是指春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家瓜分的事件。经过春秋时期长期的争霸战争,许多小的诸侯国被大国并吞了。一向称为中原霸主的晋国,到了春秋末期,国君权力衰落,实权由智家、赵家、韩家、魏家把持,以智家的势力最大。前453年,赵、韩、魏三家联合灭了智家,晋被赵、韩、魏三家所分,形成三家分晋的局面,晋君成为附庸。前403年,周天子正式承认三家为诸侯。

“三家分晋”成为了中国春秋时代和战国时代的分界点。三家分晋标志着新兴地主阶级登上历史舞台,推动了封建制度的确立。随着春秋五霸之一晋国的灭亡,战国七雄中的韩、赵、魏三国诞生了,由此奴隶社会开始向封建社会过渡,使得霸权政治结束,揭开了七雄兼并的战国序幕。

(2)田氏代齐:

田氏代齐,也叫田陈篡齐。指中国战国初年陈国田氏后代取代齐国姜姓吕氏成为齐侯( 齐威王始称 齐王)的事件。《 史记· 齐太公世家》、《史记· 田敬仲完世家》讲述了 姜齐以及 田齐的兴衰史。 春秋时期齐国政治家 晏婴预言“齐政卒归田氏。田氏虽无大德,以公权私,有德于民,民爱之。”公元前386年,周安王正式册命 田和为齐侯,自此田氏在形式上取得了齐侯的合法地位。公元前379年, 齐康公去世,奉邑入于田氏,姜姓吕氏从此退出统治齐国的历史舞台。史称田陈代齐。

3、战国兼并战争的特点

规模大,参战兵力多,交战区域广阔,持续时间长。伤亡大。

4、主要战役

教师讲解:

合纵与连横

合纵连横简称纵横,战国时期纵横家所宣扬并推行的外交和军事政策。苏秦曾经联合“天下之士合纵相聚于赵而欲攻秦”(《战国策·秦策》三),他游说六国诸侯,要六国联合起来西向抗秦。秦在西方,六国土地南北相连,故称合纵。与合纵政策针锋相对的是连横。通常认为,苏秦、张仪同为鬼谷子的学生,是合纵、连横的倡始者,

过渡语:战国晚期,各国之间的兼并战争更加激烈。秦国经过长平之战,大败赵国,确立了在军事上的强国地位。使得东方六国无力抵御秦国的进攻。那么。为秦国最终能够完成统一六国的大业奠定了坚实的物质基础,而奠定这个基础的就是商鞅变法。

二、商鞅变法

教师:请同学们仔细阅读教材第二目,回答下列问题。

商鞅变法的背景是什么?试着从经济政治军事思想文化四个方面分析其原因。

(2)商鞅变法的时间,地点,主要人物。

(3)商鞅变法的主要内容有哪些?

(4)商鞅变法的影响是什么?

(5)商鞅变法最后是成功还是失败了一下你怎么看?

学生看书回答,教师进行归纳总结。

1、背景

(1)经济上:铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高。(根本原因)

(2)政治上:新兴地主阶级要求通过变法废除旧贵族的世袭特权,确立新的政治经济制序,以掌握国家政权。

(3)军事上:各个诸侯国为了富国强兵,在兼并战争中取胜,所以秦国也不得不实行变法。

(4)秦国自身原因:“诸侯卑秦”,秦孝公决心改变这种状况。

2、商鞅变法的主要概况

时间:公元前356年

国家:秦国

支持变法的国君:秦孝公

主持变法者:商鞅

教师:商鞅简介

商鞅,著名法家代表人物,卫国国君的后裔。

2、目的:确立新的政治经济秩序,以求富国强兵。

3、性质:新兴地主阶级推行的封建化改革

4、变法的主要内容

教师提问:

据《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被车裂处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了还是失败了,为什么?

提示:

5、变法的结果、作用(影响)

结果:“商鞅虽死,而秦卒行其法”,变法成功。

6、影响、作用

教师:支持商鞅的秦孝公死后。商鞅被害,然而新法并没有被废止,你认为这说明了什么?

提示:

变法改革必然遭到守旧贵族的反对,要付出代价;但只要顺应了历史潮流,改革终会推行下去,并取得成功,得到后世肯定。

教师过渡语:

秦国经过商鞅变法国势强盛,他们认识到巴蜀地区特殊的战略地位,“的蜀则得楚,楚王则天下并矣”。于是,战国末期。秦昭王委任知晓天文地理的李冰为蜀郡郡守。李冰上任后。修建水利工程都江堰,根治岷江水患,照福巴蜀百姓。

三、造福千秋的水利工程—都江堰

教师:阅读教材第三目,回答下列问题。

(1)都江堰修建于何时?

(2)都江堰的修建者是谁?

(3)都江堰修好后的作用和功能有哪些?

学生看书回答,教师进行归纳总结。

教师出示都江堰图片

1、修建时间:公元前256年

2、主持修建者:秦国蜀郡郡守李冰

3、作用:防洪、水运、灌溉

4、历史意义

使成都平原成为了“水旱从人,不知饥谨“的天府之国”。

【课堂小结】

教师:

地处西捶的秦国。在大变革时代能够一统天下,靠的就是创新。典型事件有商鞅变法政治制度的创新。2200多年来成为成都平原上的土地和人民源源不断地提供着甘甜的乳汁,都江堰是经济大发展的水利工程的创新。如何用“创新”思维构建顶层设计,完善政策,提升社会管理模式。在改革开放的今天,我们任重道远,重温这段历史。依然饶有趣味。

【作业布置】七年级上册 历史优化设计 第7课单项选择题

【板书设计】

第7课 战国时期的社会变化

一、战国七雄

1、三家分晋、田氏代齐

2、战国七雄

二、商鞅变法

1、背景

2、时间

3、地点

4、国家。

5、主要内容

6、历史影响

三、造福千秋的都江堰

1、时间

2、修建者

3、功能

4、影响

【教学反思】

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史