9.2古诗三首 题西林壁 课件(28张ppt)

文档属性

| 名称 | 9.2古诗三首 题西林壁 课件(28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-08-07 18:53:03 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。题 西 林 壁

苏轼

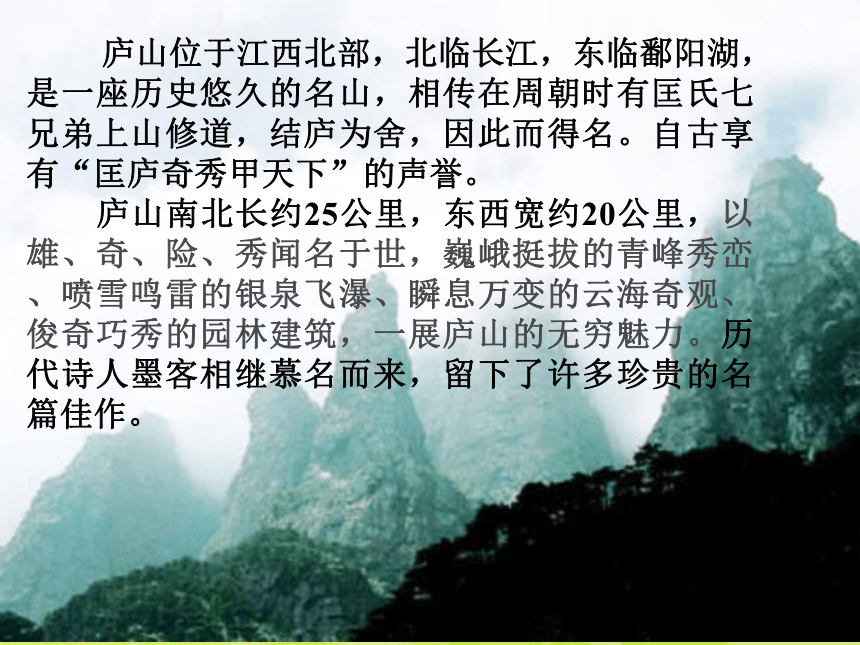

苏轼:字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山县人)。早年中进士,以文章知名。他在诗、词散文的创作上都有很高造诣,作品大都挥洒自如,明快豪放。他以诗为词,扩展了词的领域和表现手法,对词的发展作出了贡献。著有《东坡全集》。被称为唐宋八大家之一,与其父苏洵、其第苏辙合称为“三苏”。 写作背景: 这首诗是苏轼47岁时所作,元丰七年(1084)四月,苏轼离任黄州、就职汝州时,途径江西游庐山,写下此诗。这首诗是他总结庐山之游的绝唱。 庐山位于江西北部,北临长江,东临鄱阳湖,是一座历史悠久的名山,相传在周朝时有匡氏七兄弟上山修道,结庐为舍,因此而得名。自古享有“匡庐奇秀甲天下”的声誉。

庐山南北长约25公里,东西宽约20公里,以雄、奇、险、秀闻名于世,巍峨挺拔的青峰秀峦、喷雪鸣雷的银泉飞瀑、瞬息万变的云海奇观、俊奇巧秀的园林建筑,一展庐山的无穷魅力。历代诗人墨客相继慕名而来,留下了许多珍贵的名篇佳作。

学习生字: 莫 ( ) 腊( ) 浑( ) 疑( ) 豚( )题西林壁 题:写 西林:西林寺 壁:石壁 学习目标:

1、正确、流利、有感情地朗读、背诵古诗。

2、独立识字学词。

3、想象诗句所描绘的景象,体会诗文中所

蕴含的道理。 自学提示:

一首古诗往往就是一幅古朴典雅的画卷,只要你用心的去读,去感受,你就能看到这幅画。下面就请同学们结合注释反复读古诗,看谁能把它读成一幅画。

注释:

不识:看不清、认不清 只缘:只因为 面目:面貌 ,这里指庐山的风景。 身:自己 此:这横看 成

林 侧看侧看成峰远看近看抬

头

仰

望抬

头

仰

望低

头

俯

视 低

头

俯

视 诗的意思

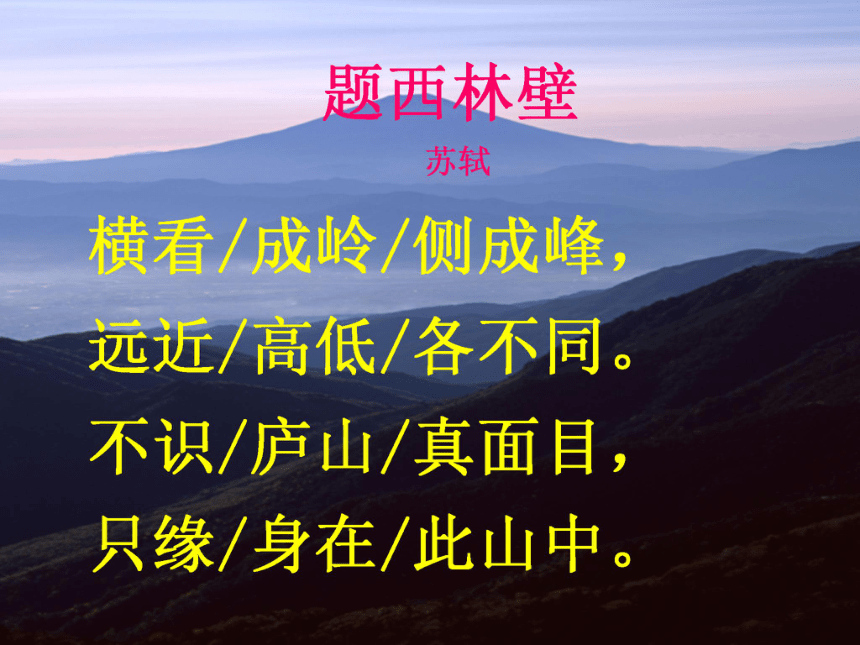

横看成林侧成峰,远近高低各不同。

横着看,庐山是一条山岭,连绵不断;侧着看却仿佛变成了一座山峰。向远处、近处、高处、低处看,看到的庐山的景色却各不相同。

为什么认不清庐山的真面目呢?只因为自己在庐山之中。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。 我之所以认不清庐山的本来面目, 是因为自己身在这岑峦叠翠的深山 之中。小组讨论:

1、怎样才能够看清庐山的真面目呢?

2、结合自己的生活经历,说说你从这首诗中悟出了什么道理?1、我们要从不同角度思考问题,客观全面的看待问题,看事物的角度不同, 得到的结论也不同 。 2、当局者迷,旁观者清 放飞想象:

横看, 庐山 绵延不绝

侧看, 庐山 高耸入云

远望, 庐山 云遮雾涌

近看, 庐山 悬崖峭壁

俯视,庐山 深沟幽壑(hè)

仰望,庐山 重峦叠嶂

千姿百态 变化万千背一背:

题西林壁

苏轼

横看 侧 ,

各不同。

不识 真面目,

身在 。1、“不识庐山真面目,只缘身在此山中”这两句诗启示人们: 。

2、学了这首诗,我懂得了

。当局者迷,旁观者清 看事物的角度不同,

得到的结论也不同 ,我们要从不同角度思考问

题,客观全面的看待问题测一测:诗中蕴含的道理:

对比较复杂的事物,如果不客观地、 冷静地、多角度的进行调查分析,就容易局部的事物迷惑,不能全面、正确地、客观的对这个事物作出合理的判断。

苏轼

苏轼:字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山县人)。早年中进士,以文章知名。他在诗、词散文的创作上都有很高造诣,作品大都挥洒自如,明快豪放。他以诗为词,扩展了词的领域和表现手法,对词的发展作出了贡献。著有《东坡全集》。被称为唐宋八大家之一,与其父苏洵、其第苏辙合称为“三苏”。 写作背景: 这首诗是苏轼47岁时所作,元丰七年(1084)四月,苏轼离任黄州、就职汝州时,途径江西游庐山,写下此诗。这首诗是他总结庐山之游的绝唱。 庐山位于江西北部,北临长江,东临鄱阳湖,是一座历史悠久的名山,相传在周朝时有匡氏七兄弟上山修道,结庐为舍,因此而得名。自古享有“匡庐奇秀甲天下”的声誉。

庐山南北长约25公里,东西宽约20公里,以雄、奇、险、秀闻名于世,巍峨挺拔的青峰秀峦、喷雪鸣雷的银泉飞瀑、瞬息万变的云海奇观、俊奇巧秀的园林建筑,一展庐山的无穷魅力。历代诗人墨客相继慕名而来,留下了许多珍贵的名篇佳作。

学习生字: 莫 ( ) 腊( ) 浑( ) 疑( ) 豚( )题西林壁 题:写 西林:西林寺 壁:石壁 学习目标:

1、正确、流利、有感情地朗读、背诵古诗。

2、独立识字学词。

3、想象诗句所描绘的景象,体会诗文中所

蕴含的道理。 自学提示:

一首古诗往往就是一幅古朴典雅的画卷,只要你用心的去读,去感受,你就能看到这幅画。下面就请同学们结合注释反复读古诗,看谁能把它读成一幅画。

注释:

不识:看不清、认不清 只缘:只因为 面目:面貌 ,这里指庐山的风景。 身:自己 此:这横看 成

林 侧看侧看成峰远看近看抬

头

仰

望抬

头

仰

望低

头

俯

视 低

头

俯

视 诗的意思

横看成林侧成峰,远近高低各不同。

横着看,庐山是一条山岭,连绵不断;侧着看却仿佛变成了一座山峰。向远处、近处、高处、低处看,看到的庐山的景色却各不相同。

为什么认不清庐山的真面目呢?只因为自己在庐山之中。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。 我之所以认不清庐山的本来面目, 是因为自己身在这岑峦叠翠的深山 之中。小组讨论:

1、怎样才能够看清庐山的真面目呢?

2、结合自己的生活经历,说说你从这首诗中悟出了什么道理?1、我们要从不同角度思考问题,客观全面的看待问题,看事物的角度不同, 得到的结论也不同 。 2、当局者迷,旁观者清 放飞想象:

横看, 庐山 绵延不绝

侧看, 庐山 高耸入云

远望, 庐山 云遮雾涌

近看, 庐山 悬崖峭壁

俯视,庐山 深沟幽壑(hè)

仰望,庐山 重峦叠嶂

千姿百态 变化万千背一背:

题西林壁

苏轼

横看 侧 ,

各不同。

不识 真面目,

身在 。1、“不识庐山真面目,只缘身在此山中”这两句诗启示人们: 。

2、学了这首诗,我懂得了

。当局者迷,旁观者清 看事物的角度不同,

得到的结论也不同 ,我们要从不同角度思考问

题,客观全面的看待问题测一测:诗中蕴含的道理:

对比较复杂的事物,如果不客观地、 冷静地、多角度的进行调查分析,就容易局部的事物迷惑,不能全面、正确地、客观的对这个事物作出合理的判断。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地