【备考2020】高三一轮复习 第一单元 中国传统文化主流思想的演变2 有答案

文档属性

| 名称 | 【备考2020】高三一轮复习 第一单元 中国传统文化主流思想的演变2 有答案 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 44.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-08-08 11:10:44 | ||

图片预览

文档简介

古代中国的思想文化训练2

1、(2019唐山一模)从王阳明的“致良知”到李贽的“童心说”,再到王夫之提出“私欲之中,天理所寓”,贯穿其中的思想主线是

A.突出人性 B.冲击理学 C.服务市民 D.维护专制

2、(2019揭阳一模)汉景帝时,儒道两家就“武王伐纣”进行了一场大讨论。儒家认为“夫桀纣虐乱,天下之心皆归汤武,”以此来维护“汤武革命”的合法性。道家则认为“汤武非受命,乃弑(以臣伐君)也,”否定“汤武革命”的合法性,弄得汉景帝很尴尬。这场大讨论

A.反映出西汉初年社会矛盾的尖锐 B.确立了儒学在汉朝的独尊地位

C.是战国时期百家争鸣的继续发展 D.推动了西汉统治思想走向成熟

3、(2019原创)有学者说,春秋战国时期“周鲁文化说明着过去,晋秦文化改造着现实,齐国文化则预言着未来”。由此可见,这一时期的文化

A.都具有延续性、一致性 B.适应了社会转型的需要

C.彰显儒家学说的适用性 D.加剧了国家政治的分裂

4、(2019广州一模)明清时期,徽州木刻版画蓬勃发展,作品内容多为《二十四孝图》《状元及第》《包公打龙袍》《昭君出塞》等。这一现象反映了

A.程朱理学的传播 B.地域性商帮的形成

C.市民阶层的兴起 D.活字印刷术的发展

5、(2019广州一模)公元前632年晋文公大败楚国后,在黄河以北的河阳举行诸侯会盟,并召周襄王参加。《春秋》将周襄王参加此次会盟记为“天子狩河阳”(“狩”是天子的大权之一,以狩猎为名巡视境内),这表明

A.《春秋》意图维护礼乐秩序 B.周天子丧失了天下共主地位

C.晋文公履行了分封制的义务 D.春秋时期诸侯兼并战争频繁

6、(2019广东一模)春秋时期,楚国与晋国交战于邲。晋国大败,在逃跑途中,晋国的许多战车陷入泥坑,狼狈不堪。楚国士兵不但没有乘机追杀,反而跑上前去教晋军如何抽去车前横木,以便冲出陷坑。这反映了当时

A.战争破坏性得到控制 B.楚国以儒学作为治国理念

C.宗法分封制遭到破坏 D.礼乐制度仍然具有影响力

7、(2019汕尾一模)以周公等为代表的西周贵族认为“天”或“上帝”不是哪一族的祖先神,而是天下各族所共有的神,他们大肆宣扬“惟命不于常”“天命靡常”和“皇天无亲,惟德是辅”。西周贵族的宣传

A.旨在为新政权的合理性制造舆论 B.强化了西周时期的等,秩序

C.有利于当政者实现权力高度集中 D.表明西周政治受到儒家影响

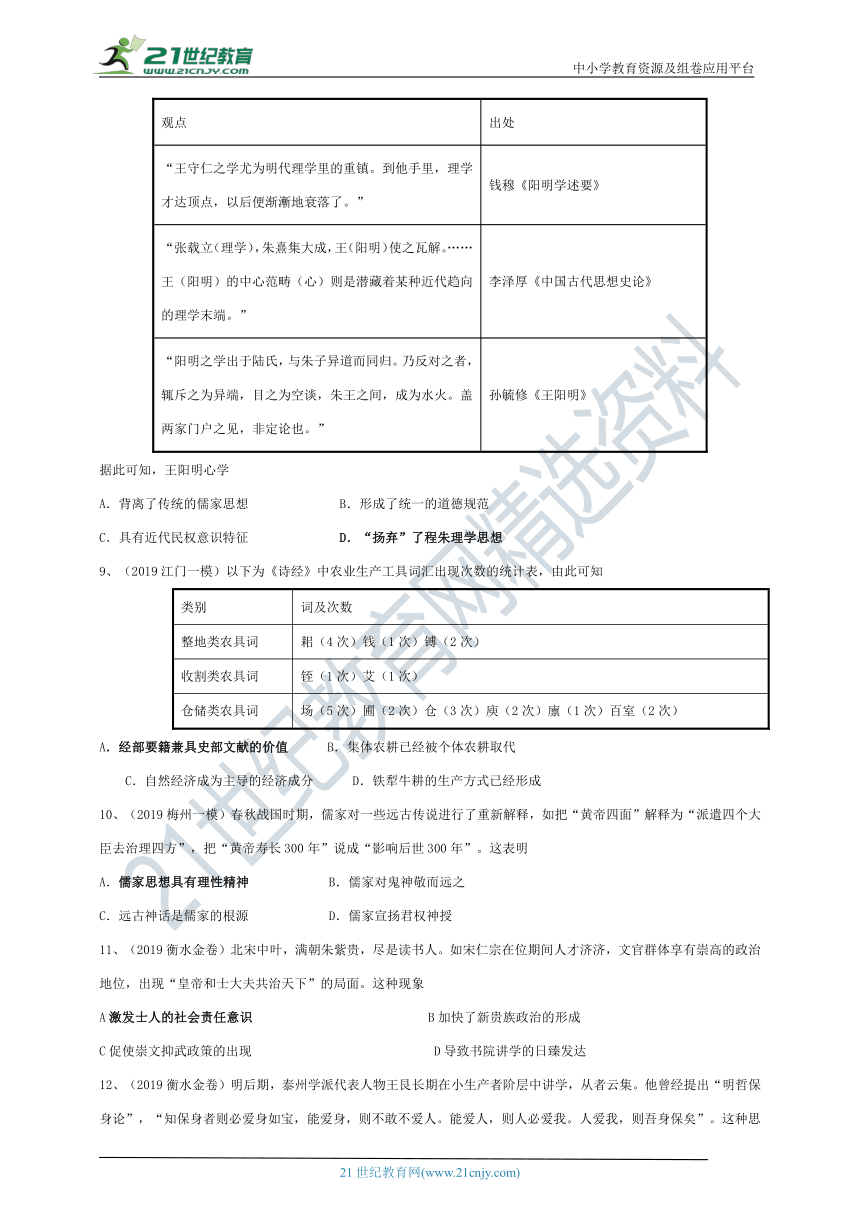

8、(2019汕尾一模)下表是不同学者对王阳明心学的认识。

观点 出处

“王守仁之学尤为明代理学里的重镇。到他手里,理学才达顶点,以后便渐漸地衰落了。” 钱穆《阳明学述要》

“张载立(理学),朱熹集大成,王(阳明)使之瓦解。……王(阳明)的中心范畴(心)则是潜藏着某种近代趋向的理学末端。” 李泽厚《中国古代思想史论》

“阳明之学出于陆氏,与朱子异道而同归。乃反对之者,辄斥之为异端,目之为空谈,朱王之间,成为水火。盖两家门户之见,非定论也。” 孙毓修《王阳明》

据此可知,王阳明心学

A.背离了传统的儒家思想 B.形成了统一的道德规范

C.具有近代民权意识特征 D.“扬弃”了程朱理学思想

9、(2019江门一模)以下为《诗经》中农业生产工具词汇出现次数的统计表,由此可知

类别 词及次数

整地类农具词 耜(4次)钱(1次)镈(2次)

收割类农具词 铚(1次)艾(1次)

仓储类农具词 场(5次)圃(2次)仓(3次)庾(2次)廪(1次)百室(2次)

A.经部要籍兼具史部文献的价值 B.集体农耕已经被个体农耕取代

C.自然经济成为主导的经济成分 D.铁犁牛耕的生产方式已经形成

10、(2019梅州一模)春秋战国时期,儒家对一些远古传说进行了重新解释,如把“黄帝四面”解释为“派遣四个大臣去治理四方”,把“黄帝寿长300年”说成“影响后世300年”。这表明

A.儒家思想具有理性精神 B.儒家对鬼神敬而远之

C.远古神话是儒家的根源 D.儒家宣扬君权神授

11、(2019衡水金卷)北宋中叶,满朝朱紫贵,尽是读书人。如宋仁宗在位期间人才济济,文官群体享有崇高的政治地位,出现“皇帝和士大夫共治天下”的局面。这种现象

A激发士人的社会责任意识 B加快了新贵族政治的形成

C促使崇文抑武政策的出现 D导致书院讲学的日臻发达

12、(2019衡水金卷)明后期,泰州学派代表人物王艮长期在小生产者阶层中讲学,从者云集。他曾经提出“明哲保身论”,“知保身者则必爱身如宝,能爱身,则不敢不爱人。能爱人,则人必爱我。人爱我,则吾身保矣”。这种思想

A从人文角度开启近代启蒙思想 B是一种超脱世俗的消极避世观

C因弘扬了个性而迅速成为主流 D反映了市民阶层的理想和诉求

13、(2019江门一模)阅读下列材料,回答问题。(25分)

教育关乎国家兴亡,中西教育呈现出两种不同的发展轨迹。

材料一 我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。

——摘编自刘瑛<中国古代教育变革大事、特点及启示》

材料二 中世纪时英国的教育深深烙上宗教的印记,天主教会控制着几乎一切有组织的教育,世俗界包括国王都无权过问。16世纪人们相信通过教育可以直接阅读《圣经》从而得救,人文主义者则认为教育可以使人成为更完善的人,教育日益走向民众。19世纪英国生产技术的进步客观上要求劳动者必须接受必要的教育。1833年议会通过教育补助金方案,1839年国家设“枢密院教育委员会”,1865年改组为“教育局”。1870年实施初等教育法。19世纪末英国官办学校达到2500个,基本上实现了小学普及教育和扫除了文盲。

——摘编自谢天冰《试论英国教育体制的近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代教育的特点并评析中国古代教育制度。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国近代教育的变化并分析变化的原因。(13分)

(1)特点:起源早(发展时间长);政府主导;官学与私学并存;儒学主导(教化功能突出);体制随时代不断发展。(答对3点给6分)

评析:推动了文化的发展与创新;为政府提供了后备人才,巩固了专制皇权的统治;促进了民族交流和融合;推动了封建经济的发展;加强了儒家思想的统治地位,凸显了儒学的社会教化功能。(从文化、政治、民族关系、经济、思想等角度答题,答对2个角度给4分)但封建社会后期的文化专制政策阻碍了教育的发展,使教育之路越走越窄。(2分)

(2)变化:从宗教性向世俗性转变(或者答教育走向民众,国家介入教育);学校数量增加;教学内容更加注重实用技术;受教育面扩大(或者答普及小学教育等)。(任意答对3点,给6分)

原因:资本主义经济的萌芽和发展;文艺复兴、宗教改革和启蒙运动解放了思想;近代自然科学的进展;两次工业革命对劳动者技能的要求不断提高;资产阶级代议制的建立和完善。(1点2分,答对4点给7分)

14、(2019唐山一模)阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料

15世纪文艺复兴,“古典的东西是无与伦比的”

16世纪宗教改革,“基督教并不是罗马人的”

17世纪科学革命,“希腊人错了”

18世纪启蒙运动,“宗教是迷信”

——据约翰·赫斯特《极简欧洲史》改编

请以材料文本为标准,运用所学中国古代史的知识,编写一份类似的文本,并给出你的文本命名。

答案示例:

根据材料,学生编写的文本要符合三个条件:同一主题、事件名称及评论、体现事件之间的先后或因果关系。

评分说明:主题命名2分(如材料所示可命名为“近代西方人文主义的复苏与发展”);每一事件及评论2分,与主题不符的事件及评论不给分,共8分;体现了事件间的先后关系或因果关系2分。

示例1:儒家思想的产生与发展

春秋战国时期,百家争鸣,儒家思想产生

汉代,董仲舒提出罢黜百家独尊儒术,儒家思想开始成为正统思想

汉末三国以降,佛道盛行,儒学危机

宋代,朱熹理学集大成,儒家思想进入新阶段

明代,王阳明心学集大成,儒家信仰重建任务完成

15、(2019原创)(15分) 选修3--中外历史人物评说

材料:司马谈临终前,执其子迁之手而泣曰:“今汉兴,海内一统、明主贤君忠巨死义之士、余为太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉,汝其念哉”!这启发了司马迁形成了“大一统”的历史观,并渗透入《史记》的写作中.《史记》所开创的“纪传体”编写体例,成为两千年来史书的主要体例.《史记》取材丰富,司马迁充分利用了当时所能见到的书籍资料,国家收藏的档案、民间收藏的古文书传;特别是亲身经历的、从见闻和交游中得来的材料,以及实地调查的材料,又注意鉴别和选择材料,淘汰无稽之谈、不仅增加了史料来源,而且增强了其内容的真实性.司马迁在撰写过程中,“不虚美,不隐恶”,力求实事求是.他认为传说中的“三皇”不可信,本纪使不收;有可不疑的地方,则存其疑,不能断定的,则诸说并存.因而史记,被誉为“史家之绝唱”.?

--摘编自袁行霈《中华文明史》??

(1)根据材料,概括司马迁的主要史学思想方法.?(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评司马迁的贡献.(9分)

(1)思想:“大一统”的历史观;多方搜集运用史料;史料考辨;史料实证(实事求是).?

(2)贡献:开创的史学新体例对后世产生了深远影响;有助于维护国家统一;推动了史学的发展;传承了中华文化.

1、(2019唐山一模)从王阳明的“致良知”到李贽的“童心说”,再到王夫之提出“私欲之中,天理所寓”,贯穿其中的思想主线是

A.突出人性 B.冲击理学 C.服务市民 D.维护专制

2、(2019揭阳一模)汉景帝时,儒道两家就“武王伐纣”进行了一场大讨论。儒家认为“夫桀纣虐乱,天下之心皆归汤武,”以此来维护“汤武革命”的合法性。道家则认为“汤武非受命,乃弑(以臣伐君)也,”否定“汤武革命”的合法性,弄得汉景帝很尴尬。这场大讨论

A.反映出西汉初年社会矛盾的尖锐 B.确立了儒学在汉朝的独尊地位

C.是战国时期百家争鸣的继续发展 D.推动了西汉统治思想走向成熟

3、(2019原创)有学者说,春秋战国时期“周鲁文化说明着过去,晋秦文化改造着现实,齐国文化则预言着未来”。由此可见,这一时期的文化

A.都具有延续性、一致性 B.适应了社会转型的需要

C.彰显儒家学说的适用性 D.加剧了国家政治的分裂

4、(2019广州一模)明清时期,徽州木刻版画蓬勃发展,作品内容多为《二十四孝图》《状元及第》《包公打龙袍》《昭君出塞》等。这一现象反映了

A.程朱理学的传播 B.地域性商帮的形成

C.市民阶层的兴起 D.活字印刷术的发展

5、(2019广州一模)公元前632年晋文公大败楚国后,在黄河以北的河阳举行诸侯会盟,并召周襄王参加。《春秋》将周襄王参加此次会盟记为“天子狩河阳”(“狩”是天子的大权之一,以狩猎为名巡视境内),这表明

A.《春秋》意图维护礼乐秩序 B.周天子丧失了天下共主地位

C.晋文公履行了分封制的义务 D.春秋时期诸侯兼并战争频繁

6、(2019广东一模)春秋时期,楚国与晋国交战于邲。晋国大败,在逃跑途中,晋国的许多战车陷入泥坑,狼狈不堪。楚国士兵不但没有乘机追杀,反而跑上前去教晋军如何抽去车前横木,以便冲出陷坑。这反映了当时

A.战争破坏性得到控制 B.楚国以儒学作为治国理念

C.宗法分封制遭到破坏 D.礼乐制度仍然具有影响力

7、(2019汕尾一模)以周公等为代表的西周贵族认为“天”或“上帝”不是哪一族的祖先神,而是天下各族所共有的神,他们大肆宣扬“惟命不于常”“天命靡常”和“皇天无亲,惟德是辅”。西周贵族的宣传

A.旨在为新政权的合理性制造舆论 B.强化了西周时期的等,秩序

C.有利于当政者实现权力高度集中 D.表明西周政治受到儒家影响

8、(2019汕尾一模)下表是不同学者对王阳明心学的认识。

观点 出处

“王守仁之学尤为明代理学里的重镇。到他手里,理学才达顶点,以后便渐漸地衰落了。” 钱穆《阳明学述要》

“张载立(理学),朱熹集大成,王(阳明)使之瓦解。……王(阳明)的中心范畴(心)则是潜藏着某种近代趋向的理学末端。” 李泽厚《中国古代思想史论》

“阳明之学出于陆氏,与朱子异道而同归。乃反对之者,辄斥之为异端,目之为空谈,朱王之间,成为水火。盖两家门户之见,非定论也。” 孙毓修《王阳明》

据此可知,王阳明心学

A.背离了传统的儒家思想 B.形成了统一的道德规范

C.具有近代民权意识特征 D.“扬弃”了程朱理学思想

9、(2019江门一模)以下为《诗经》中农业生产工具词汇出现次数的统计表,由此可知

类别 词及次数

整地类农具词 耜(4次)钱(1次)镈(2次)

收割类农具词 铚(1次)艾(1次)

仓储类农具词 场(5次)圃(2次)仓(3次)庾(2次)廪(1次)百室(2次)

A.经部要籍兼具史部文献的价值 B.集体农耕已经被个体农耕取代

C.自然经济成为主导的经济成分 D.铁犁牛耕的生产方式已经形成

10、(2019梅州一模)春秋战国时期,儒家对一些远古传说进行了重新解释,如把“黄帝四面”解释为“派遣四个大臣去治理四方”,把“黄帝寿长300年”说成“影响后世300年”。这表明

A.儒家思想具有理性精神 B.儒家对鬼神敬而远之

C.远古神话是儒家的根源 D.儒家宣扬君权神授

11、(2019衡水金卷)北宋中叶,满朝朱紫贵,尽是读书人。如宋仁宗在位期间人才济济,文官群体享有崇高的政治地位,出现“皇帝和士大夫共治天下”的局面。这种现象

A激发士人的社会责任意识 B加快了新贵族政治的形成

C促使崇文抑武政策的出现 D导致书院讲学的日臻发达

12、(2019衡水金卷)明后期,泰州学派代表人物王艮长期在小生产者阶层中讲学,从者云集。他曾经提出“明哲保身论”,“知保身者则必爱身如宝,能爱身,则不敢不爱人。能爱人,则人必爱我。人爱我,则吾身保矣”。这种思想

A从人文角度开启近代启蒙思想 B是一种超脱世俗的消极避世观

C因弘扬了个性而迅速成为主流 D反映了市民阶层的理想和诉求

13、(2019江门一模)阅读下列材料,回答问题。(25分)

教育关乎国家兴亡,中西教育呈现出两种不同的发展轨迹。

材料一 我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。

——摘编自刘瑛<中国古代教育变革大事、特点及启示》

材料二 中世纪时英国的教育深深烙上宗教的印记,天主教会控制着几乎一切有组织的教育,世俗界包括国王都无权过问。16世纪人们相信通过教育可以直接阅读《圣经》从而得救,人文主义者则认为教育可以使人成为更完善的人,教育日益走向民众。19世纪英国生产技术的进步客观上要求劳动者必须接受必要的教育。1833年议会通过教育补助金方案,1839年国家设“枢密院教育委员会”,1865年改组为“教育局”。1870年实施初等教育法。19世纪末英国官办学校达到2500个,基本上实现了小学普及教育和扫除了文盲。

——摘编自谢天冰《试论英国教育体制的近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代教育的特点并评析中国古代教育制度。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国近代教育的变化并分析变化的原因。(13分)

(1)特点:起源早(发展时间长);政府主导;官学与私学并存;儒学主导(教化功能突出);体制随时代不断发展。(答对3点给6分)

评析:推动了文化的发展与创新;为政府提供了后备人才,巩固了专制皇权的统治;促进了民族交流和融合;推动了封建经济的发展;加强了儒家思想的统治地位,凸显了儒学的社会教化功能。(从文化、政治、民族关系、经济、思想等角度答题,答对2个角度给4分)但封建社会后期的文化专制政策阻碍了教育的发展,使教育之路越走越窄。(2分)

(2)变化:从宗教性向世俗性转变(或者答教育走向民众,国家介入教育);学校数量增加;教学内容更加注重实用技术;受教育面扩大(或者答普及小学教育等)。(任意答对3点,给6分)

原因:资本主义经济的萌芽和发展;文艺复兴、宗教改革和启蒙运动解放了思想;近代自然科学的进展;两次工业革命对劳动者技能的要求不断提高;资产阶级代议制的建立和完善。(1点2分,答对4点给7分)

14、(2019唐山一模)阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料

15世纪文艺复兴,“古典的东西是无与伦比的”

16世纪宗教改革,“基督教并不是罗马人的”

17世纪科学革命,“希腊人错了”

18世纪启蒙运动,“宗教是迷信”

——据约翰·赫斯特《极简欧洲史》改编

请以材料文本为标准,运用所学中国古代史的知识,编写一份类似的文本,并给出你的文本命名。

答案示例:

根据材料,学生编写的文本要符合三个条件:同一主题、事件名称及评论、体现事件之间的先后或因果关系。

评分说明:主题命名2分(如材料所示可命名为“近代西方人文主义的复苏与发展”);每一事件及评论2分,与主题不符的事件及评论不给分,共8分;体现了事件间的先后关系或因果关系2分。

示例1:儒家思想的产生与发展

春秋战国时期,百家争鸣,儒家思想产生

汉代,董仲舒提出罢黜百家独尊儒术,儒家思想开始成为正统思想

汉末三国以降,佛道盛行,儒学危机

宋代,朱熹理学集大成,儒家思想进入新阶段

明代,王阳明心学集大成,儒家信仰重建任务完成

15、(2019原创)(15分) 选修3--中外历史人物评说

材料:司马谈临终前,执其子迁之手而泣曰:“今汉兴,海内一统、明主贤君忠巨死义之士、余为太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉,汝其念哉”!这启发了司马迁形成了“大一统”的历史观,并渗透入《史记》的写作中.《史记》所开创的“纪传体”编写体例,成为两千年来史书的主要体例.《史记》取材丰富,司马迁充分利用了当时所能见到的书籍资料,国家收藏的档案、民间收藏的古文书传;特别是亲身经历的、从见闻和交游中得来的材料,以及实地调查的材料,又注意鉴别和选择材料,淘汰无稽之谈、不仅增加了史料来源,而且增强了其内容的真实性.司马迁在撰写过程中,“不虚美,不隐恶”,力求实事求是.他认为传说中的“三皇”不可信,本纪使不收;有可不疑的地方,则存其疑,不能断定的,则诸说并存.因而史记,被誉为“史家之绝唱”.?

--摘编自袁行霈《中华文明史》??

(1)根据材料,概括司马迁的主要史学思想方法.?(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简评司马迁的贡献.(9分)

(1)思想:“大一统”的历史观;多方搜集运用史料;史料考辨;史料实证(实事求是).?

(2)贡献:开创的史学新体例对后世产生了深远影响;有助于维护国家统一;推动了史学的发展;传承了中华文化.

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术