【备考2020】高三一轮复习 第一单元 中国传统文化主流思想的演变3 有答案

文档属性

| 名称 | 【备考2020】高三一轮复习 第一单元 中国传统文化主流思想的演变3 有答案 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 86.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-08-08 11:11:30 | ||

图片预览

文档简介

古代中国的思想文化训练3

1、(2019全国精准原创1)两宋时期,孟子的学说得到空前的繁荣,荀学则受到学者们越来越多的严厉批评,最终形成了以孔孟之道为正统的儒学新格局。由此可知,宋代“儒学”

A造成儒学思想分裂 B主张恢复原始儒学传统

C具有“重农抑民”的思想 D推崇“人性本善”的学说

2、(2019全国精准原创2)我国第一部成文乡约《吕氏乡约》于1076年创制,对入约者基本要求如下

纲要 内容

德业相劝 涉及村民德行、事业、交游、教育等

过失相规 涉及对“犯义”“犯约”“不修”等“过失”相互劝勉及必要的惩戒

礼俗相交 对乡间诸如婚丧嫁娶,迎来送往等日常生活礼仪加以规范

患难相恤 强调在灾难、疾病等事件发生时,邻里之间要尽其所能相互帮助,共渡难关

据此可知,《吕氏乡约》反映出

A我国最早乡约诞生 B儒学影响乡村治理

C官府鼓励乡村自治 D古时乡村管理规范

3、(2019全国精准原创3)据统计,《论语》全书引用五十四例关于自然的材料,“无一则的结论不是在政治道德等方面导出其意义和价值”。这说明儒者

A高度注重伦理政治秩序 B鼓励发展自然哲学和科技

C肯定人与自然的相通性 D积极宣扬社会变革的意义

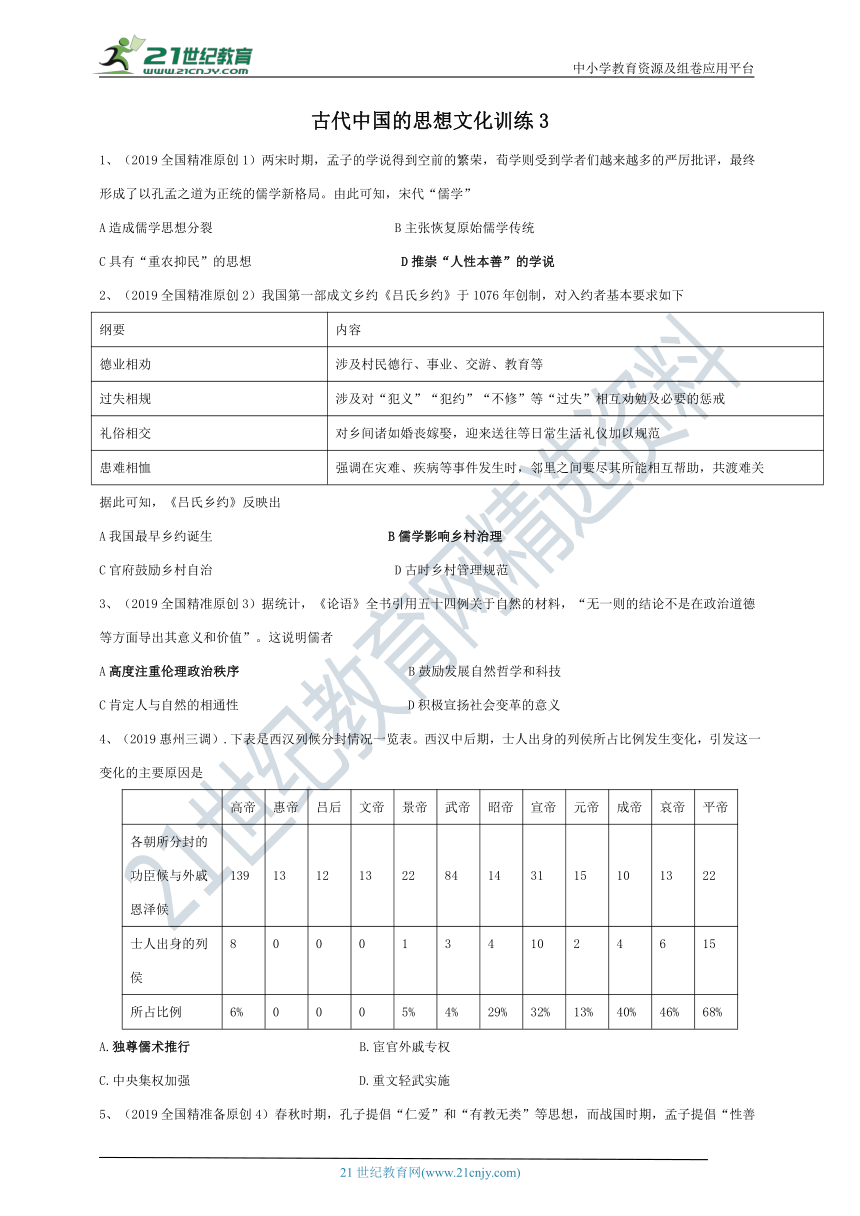

4、(2019惠州三调).下表是西汉列候分封情况一览表。西汉中后期,士人出身的列侯所占比例发生变化,引发这一变化的主要原因是

高帝 惠帝 吕后 文帝 景帝 武帝 昭帝 宣帝 元帝 成帝 哀帝 平帝

各朝所分封的功臣候与外戚恩泽候 139 13 12 13 22 84 14 31 15 10 13 22

士人出身的列侯 8 0 0 0 1 3 4 10 2 4 6 15

所占比例 6% 0 0 0 5% 4% 29% 32% 13% 40% 46% 68%

A.独尊儒术推行 B.宦官外戚专权

C.中央集权加强 D.重文轻武实施

5、(2019全国精准备原创4)春秋时期,孔子提倡“仁爱”和“有教无类”等思想,而战国时期,孟子提倡“性善论”,荀子提出“性恶论”等观点。这表明三位思想家

A具有以人为本理念 B主张“贵贱有序”

C反对官府垄断教育 D重视加强德育

6、(2019合肥高三期末)《尚书》保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。据下表可知当时

人无于水监,当于民监 《尚书·酒诰》

民之所欲,天必从之 《尚书·泰誓》

天视自我民视,天听自我民听 《尚书·泰誓》

惟王子子孙孙永保民 《尚书·梓材》

A.出现了早期的民主启蒙思想 B.神权色彩异常浓厚

C.形成了敬天保民的民本观念 D.儒家思想已经形成

7、(2019合肥高三期末)王夫之认为,人性的丰富是一个发展着和运动着的过程,是一个长期努力奋进的过程,是一个“日新又新”的过程。他在自己的住处,以“六经责我开生面,七尺从天乞活埋”的诗句题壁。这突出表现了王夫之

A.对传统文化的传承创新 B.对政治变革的热切呼唤

C.对人性本善的深刻认同 D.对社会现实的强烈批判

8、(2019全国精准原创5)顾炎武认为自万历中期以来,由于“为人上者”只图“求利”,以致造成“民生愈贫,国计亦愈窘”的局面。由此,他主张实行“藏富于民”的政策,认为“善为国者,藏之于民。”这一思想

A明确反对“重农抑商”的政策 B已突破封建专制制度的束缚

C是新的经济因素萌发的反映 D暴露了经世致用思想的缺陷

9、(2019惠州三调)下表是西汉列候分封情况一览表。西汉中后期,士人出身的列侯所占比例发生变化,引发这一变化的主要原因是

高帝 惠帝 吕后 文帝 景帝 武帝 昭帝 宣帝 元帝 成帝 哀帝 平帝

各朝所分封的功臣候与外戚恩泽候 139 13 12 13 22 84 14 31 15 10 13 22

士人出身的列侯 8 0 0 0 1 3 4 10 2 4 6 15

所占比例 6% 0 0 0 5% 4% 29% 32% 13% 40% 46% 68%

A.独尊儒术推行 B.宦官外戚专权

C.中央集权加强 D.重文轻武实施

10、(2019成都二模)有学者运用现存明朝进士登科史料中的有效样本进行统计分析,发现从明代初期到后期,平民家庭出身的进士占进士总人数的比例从75%跌至45%,而官员家庭出身的比例从24%提高到53%。这主要反映出

A.平民弃儒从商现象的普遍 B.选官考试程序的不公

C.科举制度僵化程度的加深 D.恩荫入仕机会的增多

11、(2019衡阳二模)明清之际,江南地区出现了“士商相混”的现象。正所谓“天下之士多出于商”,“豪杰有智略之人”也多致力于经商。嘉道时期,士商相混的趋势愈演愈甚。这表明

A.传统四民社会加速瓦解 B.中央对地方控制力削弱

C.理学义利观正受到冲击 D.重农抑商政策有所松弛

12、(2019衡阳二模)理学把自然、人生、社会融为一体,在溶铸中华民族的民族精神、道德情操等方面起到了重大作用。理学家在建立体系时,大多经历了“泛滥释老,返诸《六经》而后得”的过程。这反映出,理学

A.植根于佛道的思想 B.是儒学发展的倒退

C.是民族精神的源头 D.具有包容创新精神

13、(2019佛山二模)公元前178年,齐太仓令获罪当处肉刑,其女缇萦上书请求将自己没为官奴,替父赎罪。文帝怜悲其意,遂下令曰:“今人有过,教未施而刑己加焉,或欲改行为善,而道亡繇至,朕甚怜之。……其除肉刑,有以易之;……具为令”。据此可知

A.汉文帝主张外儒内法 B.汉代刑制受儒学影响走向文明

C.儒家思想占统治地位 D.“德主刑辅”被定为治国方略

13、(2019衡阳二模)(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华文明源远流长,殷周时期在法律思想方面积累了丰富的思想资源。在春秋战国的社会大变革时代,法律思想得到了充分发展,诸如德治、人治、法治、礼治、德刑关系等法律思想都在这一时期确立。经过争鸣和辩驳,各学派相互借鉴与吸收。汉代春秋决狱开始,中国法律逐渐走上了儒家化的道路,将儒家的道德精神注入法律、法令。董仲舒神化皇权、改造新儒学,契合了统治者加强统治、维护大一统的需要。《唐律疏议》提出“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”,标志着礼法结合的全面完成,儒家思想遂成为了封建法律的正统思想,自此历朝均沿袭不变,并对后世传统法制产生了深刻而广泛的影响。

——摘编自付银《中国近代法律观念的转型》

材料二 鸦片战争加速了中国传统法律的转型。龚自珍、魏源等从自救的角度对清朝的律例与司法制度展开了批判。林则徐首倡“睁眼看世界”,主持编译了《各国律例》。 1902年,英美等国表示,如清政府改变司法现状“皆臻完善”,可以放弃领事裁判权。清政府不得不“参酌各国法律”,修订现行律例。1905年,清政府以西方资产阶级法典为立法模式,大规模移植西方国家的法律制度,开始法典编纂工作。1912年,南京临时政府参议院颁布了《中华民国临时约法》,这是中国近代历史上第一部资产阶级民主宪法。

——摘编自石田琢智(日本)《中日法律的近代转型的比较分析》

(1)根据材料一和所学知识,归纳古代中国传统法律思想的特点,并分析产生这些特点的原因。(11分)

(2)根据材料二和所学知识,分析近代以来中国传统法律制度向近代法律制度转型的原因。(8分)

(3)根据材料二并结合所学知识,说明近代中国法律制度转型的意义。(6分)

(1)特点:源远流长,渐臻完善,唐时最终定型;援礼入法(或礼法结合)、德主刑辅、人伦入法(或伦理纲常法律化),具有浓厚的儒家文化特色;目的在于维护君主专制和等级特色;重刑法轻民法,强调以法禁民,漠视人权保障。(6分,答3点即可)

?原因:儒家思想在中国传统文化中占主导地位,从而对法律思想形成制约;为保护小农经济的发展和维护小农社会的和谐稳定,故在法律思想上强调内儒外法,刚柔兼济;中国古代政治本质是人治,故中国古代法治服务于人治,以法治倡人治教化;为维护大一统帝国和专制皇权的威权统治,故重刑法威压,而轻民法人权。(5分,答2点即可)

(2)原因:传统法律思想的滞后;挽救民族危机的需要;帝国主义国家逼迫和要求中国法制与西方接轨;近代西方资产阶级法律思想和观念的传入(或西方法律和法学的引入);近代有识之士的积极推动(或对封建法律的改良)。(8分,答4点即可)

(3)意义:①客观上促进了中国法制与世界法制的接轨;②有利于中国法律观念、法律制度的近代化;③有利于中国近代社会的进步;④引进借鉴西方法律文化,对我国社会主义法制建设有重要借鉴意义。(6分,答3点即可)

14、(2020原创)(12分)阅读材料,完成下列要求。

清朝初期,出现了康(熙)雍(正)乾(隆)所谓的盛世,然而,大清帝国的经济基础,从根本上讲与汉、唐、宋、明并无差异,从总体说来仍是一种量的堆积即简单增加,我们将其称之为等差级数发展类型。而且,这一等差级数的堆积型增长,并非是无限的,而是有限度的。与此同时,西方列强国家生命力的接力棒传到英国,而此时大英帝国的社会经济发展已不再是简单增加,而是以一种崭新的形式,即等比级数式的质的飞跃和崛起。

——摘编自何川芳《世界历史上的大清帝国》

运用清朝前期和英国近代史的史实,根据上述材料提出观点并进行论证。(12分)

(说明:可以对上述材料中的主要观点进行论证;也可以提出新的观点并进行论证。要求观点明确、史实准确、史论结合)

答案详解

答案示例:

观点一:大清帝国的经济基础是有限度的等差级数发展,即量的增加;大英帝国的经济基础是无限的等比级数发展,即质的突变;大清帝国的经济基础与大英帝国有着本质区别。(2分)

史实和论证:(8分)

结论:大清帝国的经济基础不利于从古代(农业社会)向近代(工业化社会)的转型。(2分)

15、(2019原创)(15分)【历史上重大改革回眸】阅读材料,回答问题。

材料?西晋末年,为躲避战乱,黄河流域“幽冀青并兖五州及徐州之淮北流民,相率过江淮”。据考证,(东晋时)总数约90余万,约占政府领民的1/6。东晋政府没有把南迁侨户编入正式户籍黄籍,而编入专为侨户设置的临时户籍白籍,白籍人不对国家负担租税赋役义务。由于战乱、灾害、暴政,又使不少人被迫成为无土可依、漂离就食的流民。大批流民的长期存在,不只意味着国家租税赋役的减少,更使统治者感到“流民散则转民为盗”的威胁。魏晋南北朝,世家豪族地主阶级对于人口的吞噬能力是非常惊人的。他们占有大量的依附人口,不在政府注册,不对国家负担义务,还千方百计扩大人口,“竞招游食”更是一个重要手段。为了逃避租税赋役,“流民多庇大姓以为客”,成为豪强大族“私附”的“藏户”。

???????东晋南朝之世,几代统治者致力于把侨户、流民实行编户,“土断”入籍,使大批人口纳入国家版籍,由此与世家豪族展开了激烈的人口争夺,在个别时期、个别地区成效较显著。但由于世代豪族地主是历代小朝廷的社会支柱,这就决定了“土断”的实施是有限度的。

——摘编自曹文柱《关于东晋南朝时期的“土断”问题》

(1)根据材料,概括指出东晋南朝时期“土断”改革的原因。(8分)?

(2)根据材料并结合所学知识,简要评析“土断”的影响。(7分)

(1)原因:北方战乱,导致大量人口南迁;户籍制度不统一,并出现大量国家没有控制的人口;豪族地主占有大量人口;国家赋税收入受到影响;社会稳定受到威胁。(8分)

(2)影响:有利于加强国家对人口的控制,增加政府收入,稳定社会秩序;有利于抑制地方豪族的势力,加强中央集权;但是由于世家豪族是政权的政治基础,决定了“土断”改革不可能取得大的成效。(7分)

1、(2019全国精准原创1)两宋时期,孟子的学说得到空前的繁荣,荀学则受到学者们越来越多的严厉批评,最终形成了以孔孟之道为正统的儒学新格局。由此可知,宋代“儒学”

A造成儒学思想分裂 B主张恢复原始儒学传统

C具有“重农抑民”的思想 D推崇“人性本善”的学说

2、(2019全国精准原创2)我国第一部成文乡约《吕氏乡约》于1076年创制,对入约者基本要求如下

纲要 内容

德业相劝 涉及村民德行、事业、交游、教育等

过失相规 涉及对“犯义”“犯约”“不修”等“过失”相互劝勉及必要的惩戒

礼俗相交 对乡间诸如婚丧嫁娶,迎来送往等日常生活礼仪加以规范

患难相恤 强调在灾难、疾病等事件发生时,邻里之间要尽其所能相互帮助,共渡难关

据此可知,《吕氏乡约》反映出

A我国最早乡约诞生 B儒学影响乡村治理

C官府鼓励乡村自治 D古时乡村管理规范

3、(2019全国精准原创3)据统计,《论语》全书引用五十四例关于自然的材料,“无一则的结论不是在政治道德等方面导出其意义和价值”。这说明儒者

A高度注重伦理政治秩序 B鼓励发展自然哲学和科技

C肯定人与自然的相通性 D积极宣扬社会变革的意义

4、(2019惠州三调).下表是西汉列候分封情况一览表。西汉中后期,士人出身的列侯所占比例发生变化,引发这一变化的主要原因是

高帝 惠帝 吕后 文帝 景帝 武帝 昭帝 宣帝 元帝 成帝 哀帝 平帝

各朝所分封的功臣候与外戚恩泽候 139 13 12 13 22 84 14 31 15 10 13 22

士人出身的列侯 8 0 0 0 1 3 4 10 2 4 6 15

所占比例 6% 0 0 0 5% 4% 29% 32% 13% 40% 46% 68%

A.独尊儒术推行 B.宦官外戚专权

C.中央集权加强 D.重文轻武实施

5、(2019全国精准备原创4)春秋时期,孔子提倡“仁爱”和“有教无类”等思想,而战国时期,孟子提倡“性善论”,荀子提出“性恶论”等观点。这表明三位思想家

A具有以人为本理念 B主张“贵贱有序”

C反对官府垄断教育 D重视加强德育

6、(2019合肥高三期末)《尚书》保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。据下表可知当时

人无于水监,当于民监 《尚书·酒诰》

民之所欲,天必从之 《尚书·泰誓》

天视自我民视,天听自我民听 《尚书·泰誓》

惟王子子孙孙永保民 《尚书·梓材》

A.出现了早期的民主启蒙思想 B.神权色彩异常浓厚

C.形成了敬天保民的民本观念 D.儒家思想已经形成

7、(2019合肥高三期末)王夫之认为,人性的丰富是一个发展着和运动着的过程,是一个长期努力奋进的过程,是一个“日新又新”的过程。他在自己的住处,以“六经责我开生面,七尺从天乞活埋”的诗句题壁。这突出表现了王夫之

A.对传统文化的传承创新 B.对政治变革的热切呼唤

C.对人性本善的深刻认同 D.对社会现实的强烈批判

8、(2019全国精准原创5)顾炎武认为自万历中期以来,由于“为人上者”只图“求利”,以致造成“民生愈贫,国计亦愈窘”的局面。由此,他主张实行“藏富于民”的政策,认为“善为国者,藏之于民。”这一思想

A明确反对“重农抑商”的政策 B已突破封建专制制度的束缚

C是新的经济因素萌发的反映 D暴露了经世致用思想的缺陷

9、(2019惠州三调)下表是西汉列候分封情况一览表。西汉中后期,士人出身的列侯所占比例发生变化,引发这一变化的主要原因是

高帝 惠帝 吕后 文帝 景帝 武帝 昭帝 宣帝 元帝 成帝 哀帝 平帝

各朝所分封的功臣候与外戚恩泽候 139 13 12 13 22 84 14 31 15 10 13 22

士人出身的列侯 8 0 0 0 1 3 4 10 2 4 6 15

所占比例 6% 0 0 0 5% 4% 29% 32% 13% 40% 46% 68%

A.独尊儒术推行 B.宦官外戚专权

C.中央集权加强 D.重文轻武实施

10、(2019成都二模)有学者运用现存明朝进士登科史料中的有效样本进行统计分析,发现从明代初期到后期,平民家庭出身的进士占进士总人数的比例从75%跌至45%,而官员家庭出身的比例从24%提高到53%。这主要反映出

A.平民弃儒从商现象的普遍 B.选官考试程序的不公

C.科举制度僵化程度的加深 D.恩荫入仕机会的增多

11、(2019衡阳二模)明清之际,江南地区出现了“士商相混”的现象。正所谓“天下之士多出于商”,“豪杰有智略之人”也多致力于经商。嘉道时期,士商相混的趋势愈演愈甚。这表明

A.传统四民社会加速瓦解 B.中央对地方控制力削弱

C.理学义利观正受到冲击 D.重农抑商政策有所松弛

12、(2019衡阳二模)理学把自然、人生、社会融为一体,在溶铸中华民族的民族精神、道德情操等方面起到了重大作用。理学家在建立体系时,大多经历了“泛滥释老,返诸《六经》而后得”的过程。这反映出,理学

A.植根于佛道的思想 B.是儒学发展的倒退

C.是民族精神的源头 D.具有包容创新精神

13、(2019佛山二模)公元前178年,齐太仓令获罪当处肉刑,其女缇萦上书请求将自己没为官奴,替父赎罪。文帝怜悲其意,遂下令曰:“今人有过,教未施而刑己加焉,或欲改行为善,而道亡繇至,朕甚怜之。……其除肉刑,有以易之;……具为令”。据此可知

A.汉文帝主张外儒内法 B.汉代刑制受儒学影响走向文明

C.儒家思想占统治地位 D.“德主刑辅”被定为治国方略

13、(2019衡阳二模)(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华文明源远流长,殷周时期在法律思想方面积累了丰富的思想资源。在春秋战国的社会大变革时代,法律思想得到了充分发展,诸如德治、人治、法治、礼治、德刑关系等法律思想都在这一时期确立。经过争鸣和辩驳,各学派相互借鉴与吸收。汉代春秋决狱开始,中国法律逐渐走上了儒家化的道路,将儒家的道德精神注入法律、法令。董仲舒神化皇权、改造新儒学,契合了统治者加强统治、维护大一统的需要。《唐律疏议》提出“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”,标志着礼法结合的全面完成,儒家思想遂成为了封建法律的正统思想,自此历朝均沿袭不变,并对后世传统法制产生了深刻而广泛的影响。

——摘编自付银《中国近代法律观念的转型》

材料二 鸦片战争加速了中国传统法律的转型。龚自珍、魏源等从自救的角度对清朝的律例与司法制度展开了批判。林则徐首倡“睁眼看世界”,主持编译了《各国律例》。 1902年,英美等国表示,如清政府改变司法现状“皆臻完善”,可以放弃领事裁判权。清政府不得不“参酌各国法律”,修订现行律例。1905年,清政府以西方资产阶级法典为立法模式,大规模移植西方国家的法律制度,开始法典编纂工作。1912年,南京临时政府参议院颁布了《中华民国临时约法》,这是中国近代历史上第一部资产阶级民主宪法。

——摘编自石田琢智(日本)《中日法律的近代转型的比较分析》

(1)根据材料一和所学知识,归纳古代中国传统法律思想的特点,并分析产生这些特点的原因。(11分)

(2)根据材料二和所学知识,分析近代以来中国传统法律制度向近代法律制度转型的原因。(8分)

(3)根据材料二并结合所学知识,说明近代中国法律制度转型的意义。(6分)

(1)特点:源远流长,渐臻完善,唐时最终定型;援礼入法(或礼法结合)、德主刑辅、人伦入法(或伦理纲常法律化),具有浓厚的儒家文化特色;目的在于维护君主专制和等级特色;重刑法轻民法,强调以法禁民,漠视人权保障。(6分,答3点即可)

?原因:儒家思想在中国传统文化中占主导地位,从而对法律思想形成制约;为保护小农经济的发展和维护小农社会的和谐稳定,故在法律思想上强调内儒外法,刚柔兼济;中国古代政治本质是人治,故中国古代法治服务于人治,以法治倡人治教化;为维护大一统帝国和专制皇权的威权统治,故重刑法威压,而轻民法人权。(5分,答2点即可)

(2)原因:传统法律思想的滞后;挽救民族危机的需要;帝国主义国家逼迫和要求中国法制与西方接轨;近代西方资产阶级法律思想和观念的传入(或西方法律和法学的引入);近代有识之士的积极推动(或对封建法律的改良)。(8分,答4点即可)

(3)意义:①客观上促进了中国法制与世界法制的接轨;②有利于中国法律观念、法律制度的近代化;③有利于中国近代社会的进步;④引进借鉴西方法律文化,对我国社会主义法制建设有重要借鉴意义。(6分,答3点即可)

14、(2020原创)(12分)阅读材料,完成下列要求。

清朝初期,出现了康(熙)雍(正)乾(隆)所谓的盛世,然而,大清帝国的经济基础,从根本上讲与汉、唐、宋、明并无差异,从总体说来仍是一种量的堆积即简单增加,我们将其称之为等差级数发展类型。而且,这一等差级数的堆积型增长,并非是无限的,而是有限度的。与此同时,西方列强国家生命力的接力棒传到英国,而此时大英帝国的社会经济发展已不再是简单增加,而是以一种崭新的形式,即等比级数式的质的飞跃和崛起。

——摘编自何川芳《世界历史上的大清帝国》

运用清朝前期和英国近代史的史实,根据上述材料提出观点并进行论证。(12分)

(说明:可以对上述材料中的主要观点进行论证;也可以提出新的观点并进行论证。要求观点明确、史实准确、史论结合)

答案详解

答案示例:

观点一:大清帝国的经济基础是有限度的等差级数发展,即量的增加;大英帝国的经济基础是无限的等比级数发展,即质的突变;大清帝国的经济基础与大英帝国有着本质区别。(2分)

史实和论证:(8分)

结论:大清帝国的经济基础不利于从古代(农业社会)向近代(工业化社会)的转型。(2分)

15、(2019原创)(15分)【历史上重大改革回眸】阅读材料,回答问题。

材料?西晋末年,为躲避战乱,黄河流域“幽冀青并兖五州及徐州之淮北流民,相率过江淮”。据考证,(东晋时)总数约90余万,约占政府领民的1/6。东晋政府没有把南迁侨户编入正式户籍黄籍,而编入专为侨户设置的临时户籍白籍,白籍人不对国家负担租税赋役义务。由于战乱、灾害、暴政,又使不少人被迫成为无土可依、漂离就食的流民。大批流民的长期存在,不只意味着国家租税赋役的减少,更使统治者感到“流民散则转民为盗”的威胁。魏晋南北朝,世家豪族地主阶级对于人口的吞噬能力是非常惊人的。他们占有大量的依附人口,不在政府注册,不对国家负担义务,还千方百计扩大人口,“竞招游食”更是一个重要手段。为了逃避租税赋役,“流民多庇大姓以为客”,成为豪强大族“私附”的“藏户”。

???????东晋南朝之世,几代统治者致力于把侨户、流民实行编户,“土断”入籍,使大批人口纳入国家版籍,由此与世家豪族展开了激烈的人口争夺,在个别时期、个别地区成效较显著。但由于世代豪族地主是历代小朝廷的社会支柱,这就决定了“土断”的实施是有限度的。

——摘编自曹文柱《关于东晋南朝时期的“土断”问题》

(1)根据材料,概括指出东晋南朝时期“土断”改革的原因。(8分)?

(2)根据材料并结合所学知识,简要评析“土断”的影响。(7分)

(1)原因:北方战乱,导致大量人口南迁;户籍制度不统一,并出现大量国家没有控制的人口;豪族地主占有大量人口;国家赋税收入受到影响;社会稳定受到威胁。(8分)

(2)影响:有利于加强国家对人口的控制,增加政府收入,稳定社会秩序;有利于抑制地方豪族的势力,加强中央集权;但是由于世家豪族是政权的政治基础,决定了“土断”改革不可能取得大的成效。(7分)

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术