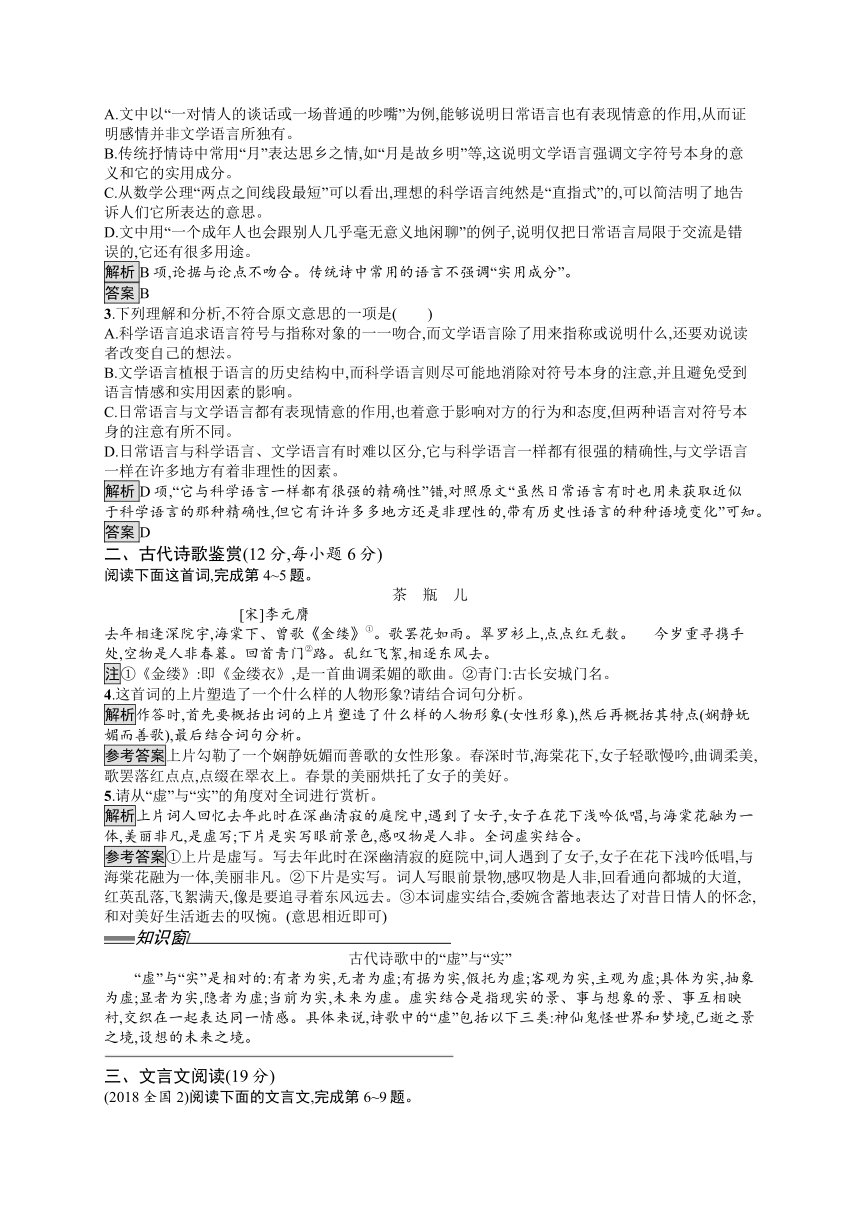

2019秋语文版高中语文必修二第四单元测评

文档属性

| 名称 | 2019秋语文版高中语文必修二第四单元测评 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 60.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-08-08 22:01:40 | ||

图片预览

文档简介

第四单元测评

(满分:120分 时间:120分钟)

阅读题(共40分)

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成第1~3题。

文学的、日常的和科学的这几种语言在用法上是有区别的。文学没有专门隶属于自己的媒介,在语言用法上无疑存在着许多混合的形式和微妙的转折变化。要把科学语言与文学语言区别开来还比较容易;然而,仅仅将它们看作是“思想”与“情感”或“感觉”之间的不同,还是不够的。文学必定包含思想,而感情的语言也绝非文学所仅有,这只要听听一对情人的谈话或一场普通的吵嘴就可以明白。尽管如此,理想的科学语言仍纯然是“直指式的”:它要求语言符号与指称对象一一吻合。语言符号完全是人为的,因此一种符号可以被相当的另一种符号代替;语言符号又是简洁明了的,即不假思索就可以告诉我们它所指称的对象。

文学语言有很多歧义。每一种在历史过程中形成的语言,都拥有大量的同音异义字(词)以及诸如语法上的“性”等专断的、不合理的分类,并且充满着历史上的事件、记忆和联想。简而言之,它是高度“内涵”的。再说,文学语言远非仅仅用来指称或说明什么,它还有表现情意的一面,可以传达说话者和作者的语调和态度。它不仅陈述和表达所要说的意思,而且要影响读者的态度,要劝说读者并最终改变读者的想法。文学和科学的语言之间还有另外一个更重要的区别,即文学语言强调文字符号本身的意义,强调语词的声音象征。人们发明出各种文学技巧来突出强调这一点,如格律、头韵和声音模式等。

与科学语言不同的这些特点,在不同类型的文学作品中又有不同程度之分,例如声音模式在小说中就不如在某些抒情诗中那么重要,抒情诗有时就因此难以完全翻译出来。在一部“客观的小说”中,作者的态度可能已经伪装起来或者几乎隐藏不见了,因此表现情意的因素将远比在“表现自我的抒情诗”中少。语言的实用成分在“纯”诗中显得无足轻重,而在一部有目的的小说、一首讽刺诗或一首教谕诗里,则可能占有很大的比重。再者,语言的理智化程度也有很大的不同:哲理诗和教谕诗以及问题小说中的语言,至少有时就与语言的科学用法很接近。文学语言深深地植根于语言的历史结构中,强调对符号本身的注意,并且具有表现情意和实用的一面,而科学语言总是尽可能地消除这两方面的因素。

日常用语也有表现情意的作用,不过表现的程度和方式不等:可以是官方的一份平淡无奇的公告,也可以是情急而发的激动言辞。虽然日常语言有时也用来获取近似于科学语言的那种精确性,但它有许许多多地方还是非理性的,带有历史性语言的种种语境变化。日常用语仅仅在有的时候注意到符号本身。在名称和动作的语音象征中,或者在双关语中,确实表现出对符号本身的注意。毋庸置疑,日常语言往往极其着意于达到某种目的,即要影响对方的行为和态度。但是仅把日常语言局限于人们之间的相互交流是错误的。一个孩子说了半天的话,可以不要一个听众;一个成年人也会跟别人几乎毫无意义地闲聊。这些都说明语言有许多用场,不必硬性地限于交流,或者至少不是主要地用于交流。

(摘自[美]勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦《文学理论》)[来源:学科网ZXXK]

1.下列关于“文学语言”的表述,不正确的一项是( )

A.文学语言表现情感、感觉,也包含一定的思想,能够明确地告诉读者它所指称的对象,但它并不是文学作品的专属语言。

B.文学语言是高度“内涵”的,准确理解文学语言的意义,必须联系其产生的历史背景以及与之相关的记忆、联想等。

C.文学语言强调文字符号本身的意义和语词的声音象征,它还可以表现情意,传达说话者和作者的语调、态度等。

D.文学语言表现情意的因素,在作者态度比较鲜明的作品中相对较多,而在作者态度不明显的作品中则相对较少。

解析A项,“能够明确地告诉读者它所指称的对象”的是科学语言。

答案A

2.下列对原文论证的分析,不正确的一项是( )

A.文中以“一对情人的谈话或一场普通的吵嘴”为例,能够说明日常语言也有表现情意的作用,从而证明感情并非文学语言所独有。

B.传统抒情诗中常用“月”表达思乡之情,如“月是故乡明”等,这说明文学语言强调文字符号本身的意义和它的实用成分。

C.从数学公理“两点之间线段最短”可以看出,理想的科学语言纯然是“直指式”的,可以简洁明了地告诉人们它所表达的意思。[来源:学|科|网Z|X|X|K]

D.文中用“一个成年人也会跟别人几乎毫无意义地闲聊”的例子,说明仅把日常语言局限于交流是错误的,它还有很多用途。

解析B项,论据与论点不吻合。传统诗中常用的语言不强调“实用成分”。

答案B

3.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.科学语言追求语言符号与指称对象的一一吻合,而文学语言除了用来指称或说明什么,还要劝说读者改变自己的想法。

B.文学语言植根于语言的历史结构中,而科学语言则尽可能地消除对符号本身的注意,并且避免受到语言情感和实用因素的影响。

C.日常语言与文学语言都有表现情意的作用,也着意于影响对方的行为和态度,但两种语言对符号本身的注意有所不同。

D.日常语言与科学语言、文学语言有时难以区分,它与科学语言一样都有很强的精确性,与文学语言一样在许多地方有着非理性的因素。

解析D项,“它与科学语言一样都有很强的精确性”错,对照原文“虽然日常语言有时也用来获取近似于科学语言的那种精确性,但它有许许多多地方还是非理性的,带有历史性语言的种种语境变化”可知。

答案D

二、古代诗歌鉴赏(12分,每小题6分)

阅读下面这首词,完成第4~5题。

茶 瓶 儿

[宋]李元膺

去年相逢深院宇,海棠下、曾歌《金缕》①。歌罢花如雨。翠罗衫上,点点红无数。 今岁重寻携手处,空物是人非春暮。回首青门②路。乱红飞絮,相逐东风去。

注①《金缕》:即《金缕衣》,是一首曲调柔媚的歌曲。②青门:古长安城门名。

4.这首词的上片塑造了一个什么样的人物形象?请结合词句分析。

解析作答时,首先要概括出词的上片塑造了什么样的人物形象(女性形象),然后再概括其特点(娴静妩媚而善歌),最后结合词句分析。

参考答案上片勾勒了一个娴静妩媚而善歌的女性形象。春深时节,海棠花下,女子轻歌慢吟,曲调柔美,歌罢落红点点,点缀在翠衣上。春景的美丽烘托了女子的美好。

5.请从“虚”与“实”的角度对全词进行赏析。

解析上片词人回忆去年此时在深幽清寂的庭院中,遇到了女子,女子在花下浅吟低唱,与海棠花融为一体,美丽非凡,是虚写;下片是实写眼前景色,感叹物是人非。全词虚实结合。

参考答案①上片是虚写。写去年此时在深幽清寂的庭院中,词人遇到了女子,女子在花下浅吟低唱,与海棠花融为一体,美丽非凡。②下片是实写。词人写眼前景物,感叹物是人非,回看通向都城的大道,红英乱落,飞絮满天,像是要追寻着东风远去。③本词虚实结合,委婉含蓄地表达了对昔日情人的怀念,和对美好生活逝去的叹惋。(意思相近即可)

知识窗

古代诗歌中的“虚”与“实”

“虚”与“实”是相对的:有者为实,无者为虚;有据为实,假托为虚;客观为实,主观为虚;具体为实,抽象为虚;显者为实,隐者为虚;当前为实,未来为虚。虚实结合是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织在一起表达同一情感。具体来说,诗歌中的“虚”包括以下三类:神仙鬼怪世界和梦境,已逝之景之境,设想的未来之境。

三、文言文阅读(19分)

(2018全国2)阅读下面的文言文,完成第6~9题。

王涣字稚子广汉郪人也父顺安定太守涣少好侠尚气力数通剽轻少年晚而改节敦儒学习《尚书》读律令略举大义为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右。宠风声大行,入为大司农。和帝问曰:“在郡何以为理?”宠顿首谢曰:“臣任功曹王涣以简贤选能,主簿镡显拾遗补阙,臣奉宣诏书而已。”帝大悦,涣由此显名。州举茂才,除温令。县多奸猾,积为人患。涣以方略讨击,悉诛之。境内清夷,商人露宿于道。其有放牛者,辄云以属稚子,终无侵犯。在温三年,迁兖州刺史,绳正部郡,风威大行。后坐考妖言不实论。岁余,征拜侍御史。永元十五年,从驾南巡,还为洛阳令。以平正居身,得宽猛之宜。其冤嫌久讼,历政所不断,法理所难平者,莫不曲尽情诈,压塞群疑。又能以谲数发擿奸伏。京师称叹,以为涣有神算。元兴元年,病卒。百姓市道莫不咨嗟。男女老壮皆相与赋敛,致奠醊以千数。涣丧西归,道经弘农,民庶皆设盘案于路。吏问其故,咸言平常持米到洛,为卒司所抄,恒亡其半。自王君在事,不见侵枉,故来报恩。其政化怀物如此。民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。延熹中,桓帝事黄老道,悉毁诸房祀,唯特诏密县存故太傅卓茂庙,洛阳留王涣祠焉。自涣卒后,连诏三公特选洛阳令,皆不称职。永和中,以剧令勃海任峻补之。峻擢用文武吏,皆尽其能,纠剔奸盗,不得旋踵,一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太守。

(节选自《后汉书·王涣传》)

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少好侠/尚气力/数通剽轻少年/晚而改节敦/儒学习《尚书》/读律令/略举大义/[来源:学#科#网]

B.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少好侠/尚气力/数通剽轻少年/晚而改节/敦儒学/习《尚书》/读律令/略举大义/

C.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少/好侠尚气力/数通剽轻少年/晚而改节敦/儒学习《尚书》/读律令/略举大义/

D.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少/好侠尚气力/数通剽轻少年/晚而改节/敦儒学/习《尚书》/读律令/略举大义/

解析本题考查断句,涉及理解文言实虚词的含义、理解与现代汉语不同的句式和用法等能力。首先要注意由动词“好”“尚”“通”“改”“敦”“习”“读”“举”等所构成的动宾关系,进而理清内容层次:王涣的名字及籍贯,父亲的名字及官职,王涣的性格特点及成年后的变化。A项,没有理解“敦”的含义,或把“学”“习”按现代汉语理解成了一个词,把一组三字一句的整句理解乱了。C项除犯了A项的错误外,“少好侠,尚气力”断句错误。D项跟C项一样,“少好侠,尚气力”断句错误。

答案B

7.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.豪右,指旧时的富豪家族、世家大户;汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

B.顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

C.茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改称茂才,后世有时也沿用此名。

D.京师是古代京城的通称,现代则称为首都;“京”“师”单用,旧时均可指国都。

解析本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。“师”单用时,没有“国都”的意思。A、B、C三项涉及称谓、礼仪、科举等内容,备考时,需分类总结记忆。

答案D

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.王涣初入仕途,才干受到赏识。他在太守陈宠手下担任功曹,遇事敢于决断;陈入朝为大司农,回答皇上询问时褒奖他善于简贤选能,王由此得以显名。

B.王涣扫除积弊,境内风清气正。他担任温县县令,以谋略铲除奸猾之徒,世面清平,商人露宿于道;升任兖州刺史后,又依法整肃下属部门,极有声威。

C.王涣办案严谨,治事宽猛相济。他对于疑难案件以及法理难平者,探寻本来面目,尽力还以公正;又能够揭发奸隐之事,深受外界称叹,被誉为有神算。

D.王涣政绩卓著,后任难以比肩。他死于洛阳令任上,皇上下令特选其继任者,均不称职;后来选用任峻,任充分发挥文武属吏才干,仍然忙得无法分身。

解析本题考查归纳内容要点,概括中心意思的能力。A项,原文说王涣“为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右”。B项,原文说王涣做温县县令时,“悉诛之”“境内清夷,商人露宿于道”;做兖州刺史时,“绳正部郡,风威大行”。C项,原文有王涣“得宽猛之宜”“发擿奸伏”“京师称叹”等句子。D项,“后任难以比肩”错。原文说任峻“威风猛于涣,而文理不及之”,由此可知。“仍然忙得无法分身”错。原文说任峻充分发挥文武官员的才能,一年中要判的案件,不过几十个。

答案D

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。

(2)一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。

解析本题考查理解并翻译文中句子的能力。(1)注意省略句:“为”后省略“之”字,“立祠”后省略“于”字。注意状语后置:翻译时应把“安阳亭西”置于第二句句首。注意词类活用:“弦歌”用作动词,奏乐唱歌。另外,实词“荐”作“祭祀”讲,教材中没有学过,容易理解错。

(2)“断狱”是动宾短语,断案。“及”是比得上的意思。另外,状语后置“猛于涣”在翻译时也要特别注意。

参考答案(1)百姓思念王涣的恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每当进食时就奏乐歌咏而祭祀他。

(2)一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。

参考译文王涣字稚子,是广汉郪县人。王涣的父亲王顺,担任安定太守。王涣年少时喜好行侠仗义,崇尚力气武艺,与强悍轻捷的少年交往频繁。后来才改变了自己的志向,钻研儒学,学习《尚书》,研读律令,大体明晓了这些书典的主要旨意。他担任郡太守陈宠的功曹后,认真负责,敢于决断,即使对豪强大户也决不留情。陈宠因而名声大振,被提升到朝中任大司农。汉和帝问他:“你在郡中是用什么办法治理政务的?”陈宠叩头回答说:“臣任用功曹王涣,让他选拔有才能的人处理各种事物;又让主簿镡显弥补纠正有漏洞的地方,我不过是奉命宣读皇上您的诏书罢了。”和帝十分高兴。王涣由此出了名。州里举荐王涣为茂才,并让他做温县县令。温县境内有很多奸猾的人,长期以来成了当地人的大患。王涣采取策略加以讨伐打击,把他们全部消灭了。县境内安定太平,商人可以在外面停宿。那些放牛的人,经常说将牛交给王涣了,始终没有发生互相侵犯的事。王涣担任了三年温县县令后,升为兖州刺史,他以法律治理所属郡县,声名大振。后来因为考问妖妄言论不符合实情而被判罪。一年多后,又被征召任命为侍御史。永元十五年,王涣随从皇帝南巡,返回后被任命为洛阳县令。他平时办事清平公正,处理案件也宽严得当。其中那些含有冤情、长期告状、历届官府不能判决、按法律情理难以彰明、人们难以信服的案件,王涣无不弄清真伪,清除大家的疑点。同时他还用巧妙的办法,多次揭发和暴露隐秘的坏人坏事。京城的人都称颂叹服他,认为王涣有神仙一样的智慧和妙算。元兴元年,王涣病死。无论城中居民还是行旅之人没有不叹息的。男女老少都共同集资,前去祭奠的多达上千人。王涣的灵柩向西运回家乡,路过弘农县,老百姓都在路旁摆设盘子、桌子加以祭奠。官吏问这样做的缘故,老百姓全都说平常带米到洛阳,被士卒衙门所盘剥,经常要损失一半。自从王涣任洛阳县令,不再有官吏掠夺侵扰的事情了,所以来祭奠以报答他的恩情。王涣的政治教化令人怀念感激达到这样的地步。百姓思念王涣的恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每当进食时就奏乐歌咏而祭祀他。延熹年间,桓帝尊崇黄老学说,将所有的祠堂全部毁去,唯独专门下诏书要密县保留原太傅卓茂的庙,洛阳保留王涣的祠堂。自从王涣去世以后,皇帝连续下诏书给三公,要他们专门挑选洛阳令,但挑出来的都不称职。永和年间,朝廷任命剧县令勃海人任峻补任洛阳令。任峻选拔文武官员,充分发挥这些人的才能。这些人举发剪除奸恶盗贼,决不畏避退缩,所以一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。任峻字叔高,最后在太山太守任上逝世。

表达题(共80分)

四、语言文字运用(20分)

10.下列各句中加点成语的运用,全部正确的一项是( )(3分)

①李彦宏告诫跃跃欲试的年轻人:一定要有向前看两年的眼光,否则,你吃到的很可能是剩下的残羹冷炙。

②在“高考百日誓师”大会上,同学们一个个信誓旦旦,跃跃欲试,决心“挑战高考,无悔人生”。

③李白的旷世才情,让人倾慕;而他的人生沉浮,则见证了大唐江山的风雨飘摇和日薄西山。[来源:学*科*网]

④姑娘的眼泪犹如河蚌的珍珠,会自个提高姑娘的身价。这样,对她谁都不会说什么,谁都不品头论足了。

⑤我们自以为是地拒绝承认就在我们的宇宙跟前存在有别的平行宇宙或多维空间,而这些都超出了我们的理解力。

⑥高考越考越细,为迎合高考,一部分教师也越教越碎,其后果是肢解一篇完整的美文。长此以往,学生自然目无全牛,见一斑而不见全豹。

A.①②④ B.③④⑤ C.①③⑥ D.②⑤⑥

解析①残羹冷炙:指吃剩的饭菜。与前面的“剩下的”语义重复。②信誓旦旦:誓言说得真实可信,但实施的结果却不尽人意,含贬义。此处褒贬误用。③日薄西山:太阳快落山了。比喻人已衰老或事物衰败腐朽,临近死亡。④品头论足:指无聊的人随便谈论妇女的容貌,也比喻在小节上多方挑剔。⑤自以为是:认为自己的看法和做法都正确,不接受别人的意见。⑥目无全牛:比喻技术娴熟到了得心应手的境地。易误作缺乏整体观念。此处望文生义。

答案B

11.下列各句中,没有语病的一项是( )(3分)

A.近年来,我国各地日渐增多的灰霾天气引起了社会的广泛关注,灰霾天气不仅影响了人们的正常生活,而且给人体健康带来了巨大威胁。

B.春运期间,铁路部门将根据客流变化情况,在部分热门线路适时增开临时旅客列车,以满足春运高峰期旅客出行。

C.中国领导人不经意间提及的包含有重要信息的某个新词,而后会逐步被系统化并在更多场合反复出现,直至正式成为治国理政的新理念和决策依据。

D.珠江三角洲地区是国家实施“一带一路”的重要支点,贵广、南广高铁的开通,将使贵州等西南地区更广泛融入“一带一路”之中。

解析B项,成分残缺,应在句子末尾加“需求”;C项,语序不当,应为“更多场合反复出现并逐步被系统化”;D项,结构混乱,中途易辙,“珠江三角洲地区”作为主语尚未说完,就换成了“贵广、南广高铁的开通”。

答案A

12.下列各句中,表达得体的一句是( )(3分)

A.真是事出意外!舍弟太过顽皮,碰碎了您家这么贵重的花瓶,敬请原谅,我们一定照价赔偿。

B.他的书法龙飞凤舞,引来一片赞叹,但落款却出了差错,一时又无法弥补,只好连声道歉:“献丑,献丑!”

C.他是我最信任的朋友,头脑灵活,处事周到,每次我遇到难题写信垂询,都能得到很有启发的回复。

D.我妻子和郭教授的内人是多年的闺蜜,她俩经常一起逛街、一起旅游,话多得似乎永远都说不完。

解析A项,“舍弟”是对自己弟弟的称呼,使用正确。B项,“献丑”,谦辞,在展示自己作品或表现自己技能时,表示自己谦虚,称自己水平不高,并非“道歉”的话。“出错道歉”只能说“抱歉”“对不起”之类的话。C项,“垂询”是敬辞,称别人对自己的询问。D项,“内人”,对他人称自己的妻子。此处应为“夫人”。

答案A

13.在下面一段文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切。(6分)

在人类文明进程里,城市的产生和发展是关键的一步。一般而言,城的发展往往早于市。① ,城墙、堡垒、护城河构成防御设施,封闭是其主要特征。市的功能主要是流通,交易场所、街道是主要设施,② 。③ ,反映了由军事和政治意义的城镇向现代的经济、文化为主的城市的发展走向。?

解析①处下文是“城墙、堡垒、护城河构成防御设施”,提示①处应填的内容应与城的功能有关,再结合下文“市的功能主要是流通”,可得出此处的答案应为“城的主要功能是防御”;②处结合上文“封闭是其主要特征”可得出答案;③处所在的句子是对上文的总结,这样,结合开头句,和上文先写城又写市,可得出③处应填入由城到市的变化,或由封闭到开放的变化等。

参考答案①城的主要功能是防御 ②开放是其主要特征 ③从城到市的变化(或“从封闭走向开放”“从防御趋向流通”)

14.阅读下面有关砚台保养的文字,概括出砚台保养的四点禁忌,不超过30字。(5分)

砚如果放置于窗前案头,应避免阳光直射,否则砚质会出现干燥的迹象。玩赏砚台时桌上最好铺上毛毡,砚不要接触金属和玻璃等器物,更不可以将砚重叠放置,以防碰伤。养砚时,有人将蜡涂遍砚身,有的还涂抹植物油,这两种做法其实并不妥当。蜡可以涂于砚四周,底部要薄而适中,忌将蜡涂在砚堂磨墨的部分。砚上忌抹植物油的原因是:植物油属慢干性油脂,砚面有油多招尘土,易使砚污秽不堪,散发出怪味或产生霉变。

解析本题属于压缩语段类题目。所给材料可分为三层,第一层,第一句话,要点是砚台“避免阳光直射”;第二层是第二句话,要点是砚台“不要接触金属和玻璃等器物,更不可以将砚重叠放置”;剩下的内容是第三层,有两个要点,一是可以涂蜡,但“忌将蜡涂在砚堂磨墨的部分”,二是“忌抹植物油”,把这些要点根据字数要求整理一下,即可得到本题答案。

答案示例(1)忌阳光直射 (2)忌触碰硬物或叠放 (3)忌砚堂磨墨处涂蜡 (4)忌涂抹植物油

五、写作(60分)

15.阅读下面的文字,根据要求作文。

“比”有“比较”之义,带“比”的俗语很多,如“比上不足,比下有余”“不怕不识货,就怕货比货”“人比人气死人”……“比”在生活中随处可见。

请以“比”为题目,自行立意,写一篇不少于800字的作文。除诗歌外,文体不限。

写作提示材料提示了审题的方向,“比”有“比较”之义,既然是比较,就有比较的对象,根据不同标准确立不同的比较对象,如人与人,人与物,物与物;好与坏,大与小,高与低……材料中说“比”在生活中随处可见,小到个人的学习生活,大到国家民族都与“比”有关,关键要看立意的深度。

例文

比

苏 欣[来源:学§科§网]

每个生命都祈求光芒,祈求辉煌,祈求着与众不同的一生,于是自然免不了攀比。群鸟攀比它们歌唱的婉转,游鱼攀比它们游姿的优雅,百花攀比它们气味的芬芳,作为万物之长的人类也有着各种各样的攀比。

春秋战国时期,百家并起,重仁义的儒家,求修养的道家,图变革的法家,讲和平的墨家,研战略的兵家,他们攀比着,争论着,比学识,比人品,真理在他们相互攀比的碰撞中迸射出火花。因此,我们记住了孔、孟,记住了老、庄,记住了韩非,记住了墨翟……并且继承了他们的学术。

一代代文豪,攀比着文采与辞藻,于是有了豪迈飘逸的李白、沉郁顿挫的杜甫、豪放的苏轼、婉约的李清照,有了莎士比亚、海明威;一代代科学巨匠,攀比着智慧的高峰,于是有了勾股定理、“嫦娥”一号奔月成功,有了牛顿三大定律、镭的发现……

攀比是人生进步的助推器,促使人不断进步,在攀比中找差距、知不足,不断完善自己,比出高尚,比出人性的闪光之处,比出自己的个性。攀比是社会进步的巨大动力,赛场上的攀比不断改写纪录,商场上的攀比不断改善人们的生活……社会正是在各种各样的攀比中由文明走向更加文明。

然而,现实生活中也有一些不和谐的攀比,比吃、比穿、比住、比行,相互比着一切用金钱换来的东西。于是有了“黄金宴”“玛瑙宴”;单间、套房不够级别,别墅、洋楼还马马虎虎;国产轿车不上档次,进口汽车仍要换了又换;比官职高低、比权力大小……此等攀比,没有过人的智慧,没有渊博的学识,没有潇洒的气度,有的只是低俗、浅陋与无知,有的只是腐败与堕落。

“人往高处走,水往低处流”,在这个日新月异,不断变化发展的社会里,每个人,特别是我们年轻一代,要选择正确的攀比形式。工作学习上比高标准,生活上比低要求。这样比不单是比较方法的问题,同时又能反映出一个人的道德和情操。这样比才不会因斤斤计较而心理不平衡,达到自我安慰与开导的作用;这样比才能净化心灵,有益于身心健康;这样比才会越比干劲越足,越比情绪越饱满,斗志越昂扬。

(满分:120分 时间:120分钟)

阅读题(共40分)

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成第1~3题。

文学的、日常的和科学的这几种语言在用法上是有区别的。文学没有专门隶属于自己的媒介,在语言用法上无疑存在着许多混合的形式和微妙的转折变化。要把科学语言与文学语言区别开来还比较容易;然而,仅仅将它们看作是“思想”与“情感”或“感觉”之间的不同,还是不够的。文学必定包含思想,而感情的语言也绝非文学所仅有,这只要听听一对情人的谈话或一场普通的吵嘴就可以明白。尽管如此,理想的科学语言仍纯然是“直指式的”:它要求语言符号与指称对象一一吻合。语言符号完全是人为的,因此一种符号可以被相当的另一种符号代替;语言符号又是简洁明了的,即不假思索就可以告诉我们它所指称的对象。

文学语言有很多歧义。每一种在历史过程中形成的语言,都拥有大量的同音异义字(词)以及诸如语法上的“性”等专断的、不合理的分类,并且充满着历史上的事件、记忆和联想。简而言之,它是高度“内涵”的。再说,文学语言远非仅仅用来指称或说明什么,它还有表现情意的一面,可以传达说话者和作者的语调和态度。它不仅陈述和表达所要说的意思,而且要影响读者的态度,要劝说读者并最终改变读者的想法。文学和科学的语言之间还有另外一个更重要的区别,即文学语言强调文字符号本身的意义,强调语词的声音象征。人们发明出各种文学技巧来突出强调这一点,如格律、头韵和声音模式等。

与科学语言不同的这些特点,在不同类型的文学作品中又有不同程度之分,例如声音模式在小说中就不如在某些抒情诗中那么重要,抒情诗有时就因此难以完全翻译出来。在一部“客观的小说”中,作者的态度可能已经伪装起来或者几乎隐藏不见了,因此表现情意的因素将远比在“表现自我的抒情诗”中少。语言的实用成分在“纯”诗中显得无足轻重,而在一部有目的的小说、一首讽刺诗或一首教谕诗里,则可能占有很大的比重。再者,语言的理智化程度也有很大的不同:哲理诗和教谕诗以及问题小说中的语言,至少有时就与语言的科学用法很接近。文学语言深深地植根于语言的历史结构中,强调对符号本身的注意,并且具有表现情意和实用的一面,而科学语言总是尽可能地消除这两方面的因素。

日常用语也有表现情意的作用,不过表现的程度和方式不等:可以是官方的一份平淡无奇的公告,也可以是情急而发的激动言辞。虽然日常语言有时也用来获取近似于科学语言的那种精确性,但它有许许多多地方还是非理性的,带有历史性语言的种种语境变化。日常用语仅仅在有的时候注意到符号本身。在名称和动作的语音象征中,或者在双关语中,确实表现出对符号本身的注意。毋庸置疑,日常语言往往极其着意于达到某种目的,即要影响对方的行为和态度。但是仅把日常语言局限于人们之间的相互交流是错误的。一个孩子说了半天的话,可以不要一个听众;一个成年人也会跟别人几乎毫无意义地闲聊。这些都说明语言有许多用场,不必硬性地限于交流,或者至少不是主要地用于交流。

(摘自[美]勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦《文学理论》)[来源:学科网ZXXK]

1.下列关于“文学语言”的表述,不正确的一项是( )

A.文学语言表现情感、感觉,也包含一定的思想,能够明确地告诉读者它所指称的对象,但它并不是文学作品的专属语言。

B.文学语言是高度“内涵”的,准确理解文学语言的意义,必须联系其产生的历史背景以及与之相关的记忆、联想等。

C.文学语言强调文字符号本身的意义和语词的声音象征,它还可以表现情意,传达说话者和作者的语调、态度等。

D.文学语言表现情意的因素,在作者态度比较鲜明的作品中相对较多,而在作者态度不明显的作品中则相对较少。

解析A项,“能够明确地告诉读者它所指称的对象”的是科学语言。

答案A

2.下列对原文论证的分析,不正确的一项是( )

A.文中以“一对情人的谈话或一场普通的吵嘴”为例,能够说明日常语言也有表现情意的作用,从而证明感情并非文学语言所独有。

B.传统抒情诗中常用“月”表达思乡之情,如“月是故乡明”等,这说明文学语言强调文字符号本身的意义和它的实用成分。

C.从数学公理“两点之间线段最短”可以看出,理想的科学语言纯然是“直指式”的,可以简洁明了地告诉人们它所表达的意思。[来源:学|科|网Z|X|X|K]

D.文中用“一个成年人也会跟别人几乎毫无意义地闲聊”的例子,说明仅把日常语言局限于交流是错误的,它还有很多用途。

解析B项,论据与论点不吻合。传统诗中常用的语言不强调“实用成分”。

答案B

3.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.科学语言追求语言符号与指称对象的一一吻合,而文学语言除了用来指称或说明什么,还要劝说读者改变自己的想法。

B.文学语言植根于语言的历史结构中,而科学语言则尽可能地消除对符号本身的注意,并且避免受到语言情感和实用因素的影响。

C.日常语言与文学语言都有表现情意的作用,也着意于影响对方的行为和态度,但两种语言对符号本身的注意有所不同。

D.日常语言与科学语言、文学语言有时难以区分,它与科学语言一样都有很强的精确性,与文学语言一样在许多地方有着非理性的因素。

解析D项,“它与科学语言一样都有很强的精确性”错,对照原文“虽然日常语言有时也用来获取近似于科学语言的那种精确性,但它有许许多多地方还是非理性的,带有历史性语言的种种语境变化”可知。

答案D

二、古代诗歌鉴赏(12分,每小题6分)

阅读下面这首词,完成第4~5题。

茶 瓶 儿

[宋]李元膺

去年相逢深院宇,海棠下、曾歌《金缕》①。歌罢花如雨。翠罗衫上,点点红无数。 今岁重寻携手处,空物是人非春暮。回首青门②路。乱红飞絮,相逐东风去。

注①《金缕》:即《金缕衣》,是一首曲调柔媚的歌曲。②青门:古长安城门名。

4.这首词的上片塑造了一个什么样的人物形象?请结合词句分析。

解析作答时,首先要概括出词的上片塑造了什么样的人物形象(女性形象),然后再概括其特点(娴静妩媚而善歌),最后结合词句分析。

参考答案上片勾勒了一个娴静妩媚而善歌的女性形象。春深时节,海棠花下,女子轻歌慢吟,曲调柔美,歌罢落红点点,点缀在翠衣上。春景的美丽烘托了女子的美好。

5.请从“虚”与“实”的角度对全词进行赏析。

解析上片词人回忆去年此时在深幽清寂的庭院中,遇到了女子,女子在花下浅吟低唱,与海棠花融为一体,美丽非凡,是虚写;下片是实写眼前景色,感叹物是人非。全词虚实结合。

参考答案①上片是虚写。写去年此时在深幽清寂的庭院中,词人遇到了女子,女子在花下浅吟低唱,与海棠花融为一体,美丽非凡。②下片是实写。词人写眼前景物,感叹物是人非,回看通向都城的大道,红英乱落,飞絮满天,像是要追寻着东风远去。③本词虚实结合,委婉含蓄地表达了对昔日情人的怀念,和对美好生活逝去的叹惋。(意思相近即可)

知识窗

古代诗歌中的“虚”与“实”

“虚”与“实”是相对的:有者为实,无者为虚;有据为实,假托为虚;客观为实,主观为虚;具体为实,抽象为虚;显者为实,隐者为虚;当前为实,未来为虚。虚实结合是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织在一起表达同一情感。具体来说,诗歌中的“虚”包括以下三类:神仙鬼怪世界和梦境,已逝之景之境,设想的未来之境。

三、文言文阅读(19分)

(2018全国2)阅读下面的文言文,完成第6~9题。

王涣字稚子广汉郪人也父顺安定太守涣少好侠尚气力数通剽轻少年晚而改节敦儒学习《尚书》读律令略举大义为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右。宠风声大行,入为大司农。和帝问曰:“在郡何以为理?”宠顿首谢曰:“臣任功曹王涣以简贤选能,主簿镡显拾遗补阙,臣奉宣诏书而已。”帝大悦,涣由此显名。州举茂才,除温令。县多奸猾,积为人患。涣以方略讨击,悉诛之。境内清夷,商人露宿于道。其有放牛者,辄云以属稚子,终无侵犯。在温三年,迁兖州刺史,绳正部郡,风威大行。后坐考妖言不实论。岁余,征拜侍御史。永元十五年,从驾南巡,还为洛阳令。以平正居身,得宽猛之宜。其冤嫌久讼,历政所不断,法理所难平者,莫不曲尽情诈,压塞群疑。又能以谲数发擿奸伏。京师称叹,以为涣有神算。元兴元年,病卒。百姓市道莫不咨嗟。男女老壮皆相与赋敛,致奠醊以千数。涣丧西归,道经弘农,民庶皆设盘案于路。吏问其故,咸言平常持米到洛,为卒司所抄,恒亡其半。自王君在事,不见侵枉,故来报恩。其政化怀物如此。民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。延熹中,桓帝事黄老道,悉毁诸房祀,唯特诏密县存故太傅卓茂庙,洛阳留王涣祠焉。自涣卒后,连诏三公特选洛阳令,皆不称职。永和中,以剧令勃海任峻补之。峻擢用文武吏,皆尽其能,纠剔奸盗,不得旋踵,一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太守。

(节选自《后汉书·王涣传》)

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少好侠/尚气力/数通剽轻少年/晚而改节敦/儒学习《尚书》/读律令/略举大义/[来源:学#科#网]

B.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少好侠/尚气力/数通剽轻少年/晚而改节/敦儒学/习《尚书》/读律令/略举大义/

C.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少/好侠尚气力/数通剽轻少年/晚而改节敦/儒学习《尚书》/读律令/略举大义/

D.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少/好侠尚气力/数通剽轻少年/晚而改节/敦儒学/习《尚书》/读律令/略举大义/

解析本题考查断句,涉及理解文言实虚词的含义、理解与现代汉语不同的句式和用法等能力。首先要注意由动词“好”“尚”“通”“改”“敦”“习”“读”“举”等所构成的动宾关系,进而理清内容层次:王涣的名字及籍贯,父亲的名字及官职,王涣的性格特点及成年后的变化。A项,没有理解“敦”的含义,或把“学”“习”按现代汉语理解成了一个词,把一组三字一句的整句理解乱了。C项除犯了A项的错误外,“少好侠,尚气力”断句错误。D项跟C项一样,“少好侠,尚气力”断句错误。

答案B

7.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.豪右,指旧时的富豪家族、世家大户;汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

B.顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

C.茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改称茂才,后世有时也沿用此名。

D.京师是古代京城的通称,现代则称为首都;“京”“师”单用,旧时均可指国都。

解析本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。“师”单用时,没有“国都”的意思。A、B、C三项涉及称谓、礼仪、科举等内容,备考时,需分类总结记忆。

答案D

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.王涣初入仕途,才干受到赏识。他在太守陈宠手下担任功曹,遇事敢于决断;陈入朝为大司农,回答皇上询问时褒奖他善于简贤选能,王由此得以显名。

B.王涣扫除积弊,境内风清气正。他担任温县县令,以谋略铲除奸猾之徒,世面清平,商人露宿于道;升任兖州刺史后,又依法整肃下属部门,极有声威。

C.王涣办案严谨,治事宽猛相济。他对于疑难案件以及法理难平者,探寻本来面目,尽力还以公正;又能够揭发奸隐之事,深受外界称叹,被誉为有神算。

D.王涣政绩卓著,后任难以比肩。他死于洛阳令任上,皇上下令特选其继任者,均不称职;后来选用任峻,任充分发挥文武属吏才干,仍然忙得无法分身。

解析本题考查归纳内容要点,概括中心意思的能力。A项,原文说王涣“为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右”。B项,原文说王涣做温县县令时,“悉诛之”“境内清夷,商人露宿于道”;做兖州刺史时,“绳正部郡,风威大行”。C项,原文有王涣“得宽猛之宜”“发擿奸伏”“京师称叹”等句子。D项,“后任难以比肩”错。原文说任峻“威风猛于涣,而文理不及之”,由此可知。“仍然忙得无法分身”错。原文说任峻充分发挥文武官员的才能,一年中要判的案件,不过几十个。

答案D

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。

(2)一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。

解析本题考查理解并翻译文中句子的能力。(1)注意省略句:“为”后省略“之”字,“立祠”后省略“于”字。注意状语后置:翻译时应把“安阳亭西”置于第二句句首。注意词类活用:“弦歌”用作动词,奏乐唱歌。另外,实词“荐”作“祭祀”讲,教材中没有学过,容易理解错。

(2)“断狱”是动宾短语,断案。“及”是比得上的意思。另外,状语后置“猛于涣”在翻译时也要特别注意。

参考答案(1)百姓思念王涣的恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每当进食时就奏乐歌咏而祭祀他。

(2)一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。

参考译文王涣字稚子,是广汉郪县人。王涣的父亲王顺,担任安定太守。王涣年少时喜好行侠仗义,崇尚力气武艺,与强悍轻捷的少年交往频繁。后来才改变了自己的志向,钻研儒学,学习《尚书》,研读律令,大体明晓了这些书典的主要旨意。他担任郡太守陈宠的功曹后,认真负责,敢于决断,即使对豪强大户也决不留情。陈宠因而名声大振,被提升到朝中任大司农。汉和帝问他:“你在郡中是用什么办法治理政务的?”陈宠叩头回答说:“臣任用功曹王涣,让他选拔有才能的人处理各种事物;又让主簿镡显弥补纠正有漏洞的地方,我不过是奉命宣读皇上您的诏书罢了。”和帝十分高兴。王涣由此出了名。州里举荐王涣为茂才,并让他做温县县令。温县境内有很多奸猾的人,长期以来成了当地人的大患。王涣采取策略加以讨伐打击,把他们全部消灭了。县境内安定太平,商人可以在外面停宿。那些放牛的人,经常说将牛交给王涣了,始终没有发生互相侵犯的事。王涣担任了三年温县县令后,升为兖州刺史,他以法律治理所属郡县,声名大振。后来因为考问妖妄言论不符合实情而被判罪。一年多后,又被征召任命为侍御史。永元十五年,王涣随从皇帝南巡,返回后被任命为洛阳县令。他平时办事清平公正,处理案件也宽严得当。其中那些含有冤情、长期告状、历届官府不能判决、按法律情理难以彰明、人们难以信服的案件,王涣无不弄清真伪,清除大家的疑点。同时他还用巧妙的办法,多次揭发和暴露隐秘的坏人坏事。京城的人都称颂叹服他,认为王涣有神仙一样的智慧和妙算。元兴元年,王涣病死。无论城中居民还是行旅之人没有不叹息的。男女老少都共同集资,前去祭奠的多达上千人。王涣的灵柩向西运回家乡,路过弘农县,老百姓都在路旁摆设盘子、桌子加以祭奠。官吏问这样做的缘故,老百姓全都说平常带米到洛阳,被士卒衙门所盘剥,经常要损失一半。自从王涣任洛阳县令,不再有官吏掠夺侵扰的事情了,所以来祭奠以报答他的恩情。王涣的政治教化令人怀念感激达到这样的地步。百姓思念王涣的恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每当进食时就奏乐歌咏而祭祀他。延熹年间,桓帝尊崇黄老学说,将所有的祠堂全部毁去,唯独专门下诏书要密县保留原太傅卓茂的庙,洛阳保留王涣的祠堂。自从王涣去世以后,皇帝连续下诏书给三公,要他们专门挑选洛阳令,但挑出来的都不称职。永和年间,朝廷任命剧县令勃海人任峻补任洛阳令。任峻选拔文武官员,充分发挥这些人的才能。这些人举发剪除奸恶盗贼,决不畏避退缩,所以一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。任峻字叔高,最后在太山太守任上逝世。

表达题(共80分)

四、语言文字运用(20分)

10.下列各句中加点成语的运用,全部正确的一项是( )(3分)

①李彦宏告诫跃跃欲试的年轻人:一定要有向前看两年的眼光,否则,你吃到的很可能是剩下的残羹冷炙。

②在“高考百日誓师”大会上,同学们一个个信誓旦旦,跃跃欲试,决心“挑战高考,无悔人生”。

③李白的旷世才情,让人倾慕;而他的人生沉浮,则见证了大唐江山的风雨飘摇和日薄西山。[来源:学*科*网]

④姑娘的眼泪犹如河蚌的珍珠,会自个提高姑娘的身价。这样,对她谁都不会说什么,谁都不品头论足了。

⑤我们自以为是地拒绝承认就在我们的宇宙跟前存在有别的平行宇宙或多维空间,而这些都超出了我们的理解力。

⑥高考越考越细,为迎合高考,一部分教师也越教越碎,其后果是肢解一篇完整的美文。长此以往,学生自然目无全牛,见一斑而不见全豹。

A.①②④ B.③④⑤ C.①③⑥ D.②⑤⑥

解析①残羹冷炙:指吃剩的饭菜。与前面的“剩下的”语义重复。②信誓旦旦:誓言说得真实可信,但实施的结果却不尽人意,含贬义。此处褒贬误用。③日薄西山:太阳快落山了。比喻人已衰老或事物衰败腐朽,临近死亡。④品头论足:指无聊的人随便谈论妇女的容貌,也比喻在小节上多方挑剔。⑤自以为是:认为自己的看法和做法都正确,不接受别人的意见。⑥目无全牛:比喻技术娴熟到了得心应手的境地。易误作缺乏整体观念。此处望文生义。

答案B

11.下列各句中,没有语病的一项是( )(3分)

A.近年来,我国各地日渐增多的灰霾天气引起了社会的广泛关注,灰霾天气不仅影响了人们的正常生活,而且给人体健康带来了巨大威胁。

B.春运期间,铁路部门将根据客流变化情况,在部分热门线路适时增开临时旅客列车,以满足春运高峰期旅客出行。

C.中国领导人不经意间提及的包含有重要信息的某个新词,而后会逐步被系统化并在更多场合反复出现,直至正式成为治国理政的新理念和决策依据。

D.珠江三角洲地区是国家实施“一带一路”的重要支点,贵广、南广高铁的开通,将使贵州等西南地区更广泛融入“一带一路”之中。

解析B项,成分残缺,应在句子末尾加“需求”;C项,语序不当,应为“更多场合反复出现并逐步被系统化”;D项,结构混乱,中途易辙,“珠江三角洲地区”作为主语尚未说完,就换成了“贵广、南广高铁的开通”。

答案A

12.下列各句中,表达得体的一句是( )(3分)

A.真是事出意外!舍弟太过顽皮,碰碎了您家这么贵重的花瓶,敬请原谅,我们一定照价赔偿。

B.他的书法龙飞凤舞,引来一片赞叹,但落款却出了差错,一时又无法弥补,只好连声道歉:“献丑,献丑!”

C.他是我最信任的朋友,头脑灵活,处事周到,每次我遇到难题写信垂询,都能得到很有启发的回复。

D.我妻子和郭教授的内人是多年的闺蜜,她俩经常一起逛街、一起旅游,话多得似乎永远都说不完。

解析A项,“舍弟”是对自己弟弟的称呼,使用正确。B项,“献丑”,谦辞,在展示自己作品或表现自己技能时,表示自己谦虚,称自己水平不高,并非“道歉”的话。“出错道歉”只能说“抱歉”“对不起”之类的话。C项,“垂询”是敬辞,称别人对自己的询问。D项,“内人”,对他人称自己的妻子。此处应为“夫人”。

答案A

13.在下面一段文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切。(6分)

在人类文明进程里,城市的产生和发展是关键的一步。一般而言,城的发展往往早于市。① ,城墙、堡垒、护城河构成防御设施,封闭是其主要特征。市的功能主要是流通,交易场所、街道是主要设施,② 。③ ,反映了由军事和政治意义的城镇向现代的经济、文化为主的城市的发展走向。?

解析①处下文是“城墙、堡垒、护城河构成防御设施”,提示①处应填的内容应与城的功能有关,再结合下文“市的功能主要是流通”,可得出此处的答案应为“城的主要功能是防御”;②处结合上文“封闭是其主要特征”可得出答案;③处所在的句子是对上文的总结,这样,结合开头句,和上文先写城又写市,可得出③处应填入由城到市的变化,或由封闭到开放的变化等。

参考答案①城的主要功能是防御 ②开放是其主要特征 ③从城到市的变化(或“从封闭走向开放”“从防御趋向流通”)

14.阅读下面有关砚台保养的文字,概括出砚台保养的四点禁忌,不超过30字。(5分)

砚如果放置于窗前案头,应避免阳光直射,否则砚质会出现干燥的迹象。玩赏砚台时桌上最好铺上毛毡,砚不要接触金属和玻璃等器物,更不可以将砚重叠放置,以防碰伤。养砚时,有人将蜡涂遍砚身,有的还涂抹植物油,这两种做法其实并不妥当。蜡可以涂于砚四周,底部要薄而适中,忌将蜡涂在砚堂磨墨的部分。砚上忌抹植物油的原因是:植物油属慢干性油脂,砚面有油多招尘土,易使砚污秽不堪,散发出怪味或产生霉变。

解析本题属于压缩语段类题目。所给材料可分为三层,第一层,第一句话,要点是砚台“避免阳光直射”;第二层是第二句话,要点是砚台“不要接触金属和玻璃等器物,更不可以将砚重叠放置”;剩下的内容是第三层,有两个要点,一是可以涂蜡,但“忌将蜡涂在砚堂磨墨的部分”,二是“忌抹植物油”,把这些要点根据字数要求整理一下,即可得到本题答案。

答案示例(1)忌阳光直射 (2)忌触碰硬物或叠放 (3)忌砚堂磨墨处涂蜡 (4)忌涂抹植物油

五、写作(60分)

15.阅读下面的文字,根据要求作文。

“比”有“比较”之义,带“比”的俗语很多,如“比上不足,比下有余”“不怕不识货,就怕货比货”“人比人气死人”……“比”在生活中随处可见。

请以“比”为题目,自行立意,写一篇不少于800字的作文。除诗歌外,文体不限。

写作提示材料提示了审题的方向,“比”有“比较”之义,既然是比较,就有比较的对象,根据不同标准确立不同的比较对象,如人与人,人与物,物与物;好与坏,大与小,高与低……材料中说“比”在生活中随处可见,小到个人的学习生活,大到国家民族都与“比”有关,关键要看立意的深度。

例文

比

苏 欣[来源:学§科§网]

每个生命都祈求光芒,祈求辉煌,祈求着与众不同的一生,于是自然免不了攀比。群鸟攀比它们歌唱的婉转,游鱼攀比它们游姿的优雅,百花攀比它们气味的芬芳,作为万物之长的人类也有着各种各样的攀比。

春秋战国时期,百家并起,重仁义的儒家,求修养的道家,图变革的法家,讲和平的墨家,研战略的兵家,他们攀比着,争论着,比学识,比人品,真理在他们相互攀比的碰撞中迸射出火花。因此,我们记住了孔、孟,记住了老、庄,记住了韩非,记住了墨翟……并且继承了他们的学术。

一代代文豪,攀比着文采与辞藻,于是有了豪迈飘逸的李白、沉郁顿挫的杜甫、豪放的苏轼、婉约的李清照,有了莎士比亚、海明威;一代代科学巨匠,攀比着智慧的高峰,于是有了勾股定理、“嫦娥”一号奔月成功,有了牛顿三大定律、镭的发现……

攀比是人生进步的助推器,促使人不断进步,在攀比中找差距、知不足,不断完善自己,比出高尚,比出人性的闪光之处,比出自己的个性。攀比是社会进步的巨大动力,赛场上的攀比不断改写纪录,商场上的攀比不断改善人们的生活……社会正是在各种各样的攀比中由文明走向更加文明。

然而,现实生活中也有一些不和谐的攀比,比吃、比穿、比住、比行,相互比着一切用金钱换来的东西。于是有了“黄金宴”“玛瑙宴”;单间、套房不够级别,别墅、洋楼还马马虎虎;国产轿车不上档次,进口汽车仍要换了又换;比官职高低、比权力大小……此等攀比,没有过人的智慧,没有渊博的学识,没有潇洒的气度,有的只是低俗、浅陋与无知,有的只是腐败与堕落。

“人往高处走,水往低处流”,在这个日新月异,不断变化发展的社会里,每个人,特别是我们年轻一代,要选择正确的攀比形式。工作学习上比高标准,生活上比低要求。这样比不单是比较方法的问题,同时又能反映出一个人的道德和情操。这样比才不会因斤斤计较而心理不平衡,达到自我安慰与开导的作用;这样比才能净化心灵,有益于身心健康;这样比才会越比干劲越足,越比情绪越饱满,斗志越昂扬。