11.1 怎样才叫做功 教案

图片预览

文档简介

第十一章 机械功与机械能

11.1 怎样才叫做功

1.学会从物理现象中归纳简单的规律,知道功的概念。

2.知道做功的两个必要因素。

3.理解功的计算公式W=Fs,知道功的单位,能用功的公式进行有关计算。

重点:经历建立机械功概念的过程,学会用公式对功进行简单的计算。

难点:理解功的概念,会用功的两个必要因素判断力对物体是否做功。

多媒体设备、小车、木块、弹簧秤、刻度尺等。

一、新课引入

他们都“做工”了,但是没“做功”。如何从物理学角度来理解这个问题呢?

二、新课教学

探究点一:怎样才叫“做功”

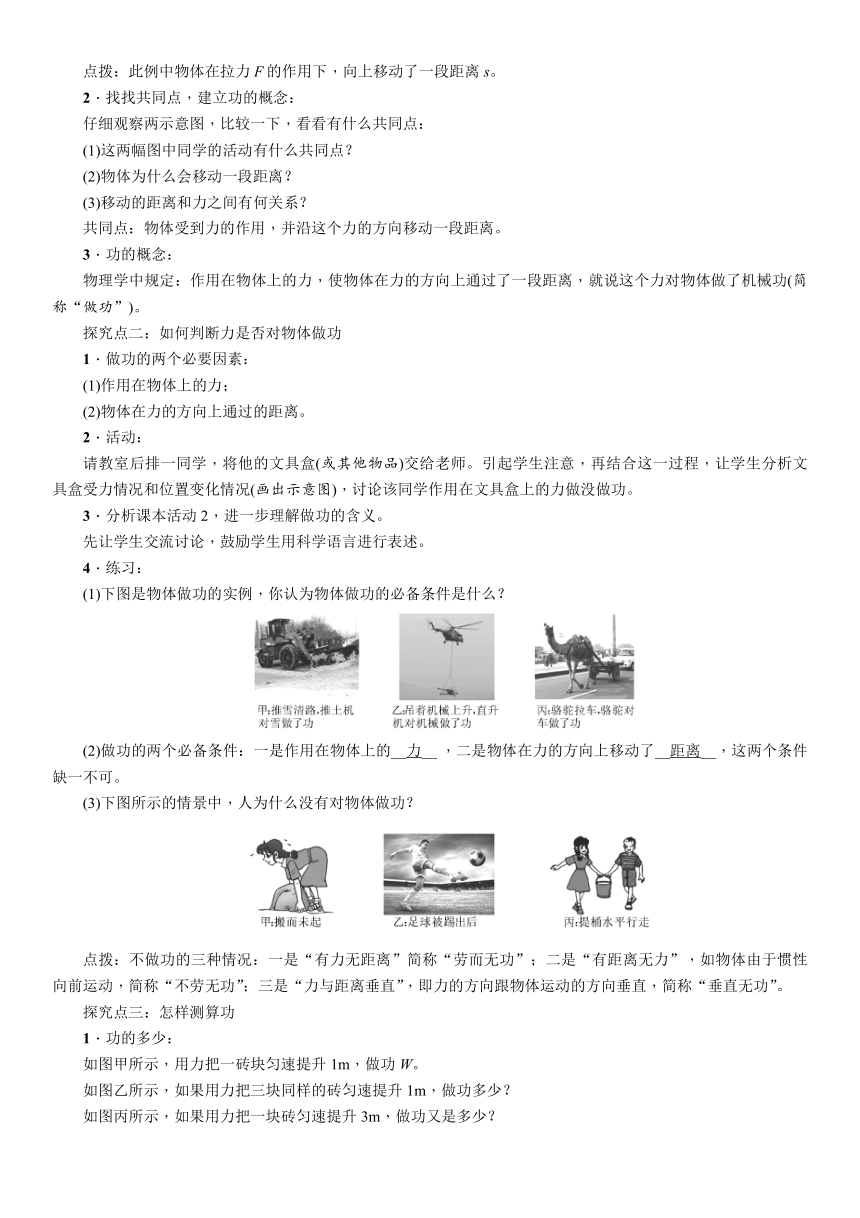

1.通过实验,体验“做功”:

学生实验1:如图中的两位同学正在做功。请仔细分析他们的活动,找出两者的共同点。

现象:图(a)中,小桶在向上__拉力__的作用下沿力的方向上升了一段距离s,图(b)中,小车在水平__推力__的作用下,沿力的方向水平移动了一段距离s。

点拨:他们都给物体施加了一个力的作用,同时使物体在力的方向上移动一段距离。物理学中规定:作用在物体上的力,使物体在力的方向上移动了一段距离,就说这个力对物体做了机械功(简称“功”)。

学生实验2:用力将地上的物体拿到桌面上来。

描述观察到的现象:物体在力的作用下,向上移动了一段距离。

要求:用示意图表示出物体所受的拉力以及运动过程情况。

点拨:此例中物体在拉力F的作用下,向上移动了一段距离s。

2.找找共同点,建立功的概念:

仔细观察两示意图,比较一下,看看有什么共同点:

(1)这两幅图中同学的活动有什么共同点?

(2)物体为什么会移动一段距离?

(3)移动的距离和力之间有何关系?

共同点:物体受到力的作用,并沿这个力的方向移动一段距离。

3.功的概念:

物理学中规定:作用在物体上的力,使物体在力的方向上通过了一段距离,就说这个力对物体做了机械功(简称“做功”)。

探究点二:如何判断力是否对物体做功

1.做功的两个必要因素:

(1)作用在物体上的力;

(2)物体在力的方向上通过的距离。

2.活动:

请教室后排一同学,将他的文具盒(或其他物品)交给老师。引起学生注意,再结合这一过程,让学生分析文具盒受力情况和位置变化情况(画出示意图),讨论该同学作用在文具盒上的力做没做功。

3.分析课本活动2,进一步理解做功的含义。

先让学生交流讨论,鼓励学生用科学语言进行表述。

4.练习:

(1)下图是物体做功的实例,你认为物体做功的必备条件是什么?

(2)做功的两个必备条件:一是作用在物体上的__力__ ,二是物体在力的方向上移动了__距离__,这两个条件缺一不可。

(3)下图所示的情景中,人为什么没有对物体做功?

点拨:不做功的三种情况:一是“有力无距离”简称“劳而无功”;二是“有距离无力”,如物体由于惯性向前运动,简称“不劳无功”;三是“力与距离垂直”,即力的方向跟物体运动的方向垂直,简称“垂直无功”。

探究点三:怎样测算功

1.功的多少:

如图甲所示,用力把一砖块匀速提升1m,做功W。

如图乙所示,如果用力把三块同样的砖匀速提升1m,做功多少?

如图丙所示,如果用力把一块砖匀速提升3m,做功又是多少?

点拨:从上面分析可知功与力、距离的关系如何呢?

学生交流后得出的结论有:

(1)使物体移动的距离一定,力越大,做的功越多;

(2)力一定,使物体移动的距离越大,做的功越多;

(3)力越大,使物体移动的距离越大,做的功越多。

2.功的计算方法:

定义:力对物体做的功,等于力与物体在力的方向上移动的距离的乘积。

(1)公式:功=力×距离,即W=F·s。

(2)单位:在国际单位制中,功W的单位:牛·米(N·m)或焦耳(J)。

(3)1J的物理意义:1N的力,使物体在力的方向上通过1m的距离所做的功为1J。

即:1J=1N×1m=1N·m

注意:在计算过程中,力F的单位:牛(N);距离s的单位:米(m)。

3.功的简单测算:

(1)如图所示,请学生估算:用手匀速托起两个鸡蛋升高1m时,手对鸡蛋做的功大约是多少?

(2)如图所示,人拉着重2000N的车子沿水平方向前进5m,你能求出此人做了多少功吗?如果拉力为500N呢?

探究点四:机械功原理

1.使用机械能省力或省距离,但不能省功。

2.机械功原理是能量守恒在机械中的体现。

11.1 怎样才叫做功

一、机械功

二、物体做功的两个必要因素:

1.作用在物体上的力;

2.物体在力的方向上通过一段距离。

三、功=力×距离(W=Fs)

四、在国际单位制中,功的单位是焦耳,简称焦,用字母J表示。lJ=1N·m,它表示1N的力作用在物体上,使物体在力的方向上通过了1m的距离,这个力对物体做的功就是1J

本节课没有直接给出机械功的定义,而是设计了“找找共同点”这样的活动,给学生充分的经历和体验的空间,让他们通过自己的观察、比较和讨论,逐步建立功的概念。关于功的计算(“活动3”),也不是直接讲解,而是给出了一种常见的错误,通过学生的辨析、讨论、纠正,充分发挥学生的主体作用,从而得出正确的解题思路。

11.1 怎样才叫做功

1.学会从物理现象中归纳简单的规律,知道功的概念。

2.知道做功的两个必要因素。

3.理解功的计算公式W=Fs,知道功的单位,能用功的公式进行有关计算。

重点:经历建立机械功概念的过程,学会用公式对功进行简单的计算。

难点:理解功的概念,会用功的两个必要因素判断力对物体是否做功。

多媒体设备、小车、木块、弹簧秤、刻度尺等。

一、新课引入

他们都“做工”了,但是没“做功”。如何从物理学角度来理解这个问题呢?

二、新课教学

探究点一:怎样才叫“做功”

1.通过实验,体验“做功”:

学生实验1:如图中的两位同学正在做功。请仔细分析他们的活动,找出两者的共同点。

现象:图(a)中,小桶在向上__拉力__的作用下沿力的方向上升了一段距离s,图(b)中,小车在水平__推力__的作用下,沿力的方向水平移动了一段距离s。

点拨:他们都给物体施加了一个力的作用,同时使物体在力的方向上移动一段距离。物理学中规定:作用在物体上的力,使物体在力的方向上移动了一段距离,就说这个力对物体做了机械功(简称“功”)。

学生实验2:用力将地上的物体拿到桌面上来。

描述观察到的现象:物体在力的作用下,向上移动了一段距离。

要求:用示意图表示出物体所受的拉力以及运动过程情况。

点拨:此例中物体在拉力F的作用下,向上移动了一段距离s。

2.找找共同点,建立功的概念:

仔细观察两示意图,比较一下,看看有什么共同点:

(1)这两幅图中同学的活动有什么共同点?

(2)物体为什么会移动一段距离?

(3)移动的距离和力之间有何关系?

共同点:物体受到力的作用,并沿这个力的方向移动一段距离。

3.功的概念:

物理学中规定:作用在物体上的力,使物体在力的方向上通过了一段距离,就说这个力对物体做了机械功(简称“做功”)。

探究点二:如何判断力是否对物体做功

1.做功的两个必要因素:

(1)作用在物体上的力;

(2)物体在力的方向上通过的距离。

2.活动:

请教室后排一同学,将他的文具盒(或其他物品)交给老师。引起学生注意,再结合这一过程,让学生分析文具盒受力情况和位置变化情况(画出示意图),讨论该同学作用在文具盒上的力做没做功。

3.分析课本活动2,进一步理解做功的含义。

先让学生交流讨论,鼓励学生用科学语言进行表述。

4.练习:

(1)下图是物体做功的实例,你认为物体做功的必备条件是什么?

(2)做功的两个必备条件:一是作用在物体上的__力__ ,二是物体在力的方向上移动了__距离__,这两个条件缺一不可。

(3)下图所示的情景中,人为什么没有对物体做功?

点拨:不做功的三种情况:一是“有力无距离”简称“劳而无功”;二是“有距离无力”,如物体由于惯性向前运动,简称“不劳无功”;三是“力与距离垂直”,即力的方向跟物体运动的方向垂直,简称“垂直无功”。

探究点三:怎样测算功

1.功的多少:

如图甲所示,用力把一砖块匀速提升1m,做功W。

如图乙所示,如果用力把三块同样的砖匀速提升1m,做功多少?

如图丙所示,如果用力把一块砖匀速提升3m,做功又是多少?

点拨:从上面分析可知功与力、距离的关系如何呢?

学生交流后得出的结论有:

(1)使物体移动的距离一定,力越大,做的功越多;

(2)力一定,使物体移动的距离越大,做的功越多;

(3)力越大,使物体移动的距离越大,做的功越多。

2.功的计算方法:

定义:力对物体做的功,等于力与物体在力的方向上移动的距离的乘积。

(1)公式:功=力×距离,即W=F·s。

(2)单位:在国际单位制中,功W的单位:牛·米(N·m)或焦耳(J)。

(3)1J的物理意义:1N的力,使物体在力的方向上通过1m的距离所做的功为1J。

即:1J=1N×1m=1N·m

注意:在计算过程中,力F的单位:牛(N);距离s的单位:米(m)。

3.功的简单测算:

(1)如图所示,请学生估算:用手匀速托起两个鸡蛋升高1m时,手对鸡蛋做的功大约是多少?

(2)如图所示,人拉着重2000N的车子沿水平方向前进5m,你能求出此人做了多少功吗?如果拉力为500N呢?

探究点四:机械功原理

1.使用机械能省力或省距离,但不能省功。

2.机械功原理是能量守恒在机械中的体现。

11.1 怎样才叫做功

一、机械功

二、物体做功的两个必要因素:

1.作用在物体上的力;

2.物体在力的方向上通过一段距离。

三、功=力×距离(W=Fs)

四、在国际单位制中,功的单位是焦耳,简称焦,用字母J表示。lJ=1N·m,它表示1N的力作用在物体上,使物体在力的方向上通过了1m的距离,这个力对物体做的功就是1J

本节课没有直接给出机械功的定义,而是设计了“找找共同点”这样的活动,给学生充分的经历和体验的空间,让他们通过自己的观察、比较和讨论,逐步建立功的概念。关于功的计算(“活动3”),也不是直接讲解,而是给出了一种常见的错误,通过学生的辨析、讨论、纠正,充分发挥学生的主体作用,从而得出正确的解题思路。

同课章节目录

- 第十一章 机械功与机械能

- 11.1 怎样才叫做功

- 11.2 怎样比较做功的快慢

- 11.3 如何提高机械效率

- 11.4 认识动能和势能

- 第十二章 内能与热机

- 12.1 认识内能

- 12.2 热量和热值

- 12.3 研究物质的比热容

- 12.4 热机与社会发展

- 第十三章 探究简单电路

- 13.1 从闪电谈起

- 13.2 电路的组成和连接方式

- 13.3 怎样认识和测量电流

- 13.4 探究串、并联电路中的电流

- 13.5 怎样认识和测量电压

- 13.6 探究串、并联电路中的电压

- 第十四章 探究欧姆定律

- 14.1 怎样认识电阻

- 14.2 探究欧姆定律

- 14.3 欧姆定律的应用

- 第十五章 电能与电功率

- 15.1 电能与电功

- 15.2 认识电功率

- 15.3 怎样使用电器正常工作

- 15.4 探究焦耳定律