诗五首

图片预览

文档简介

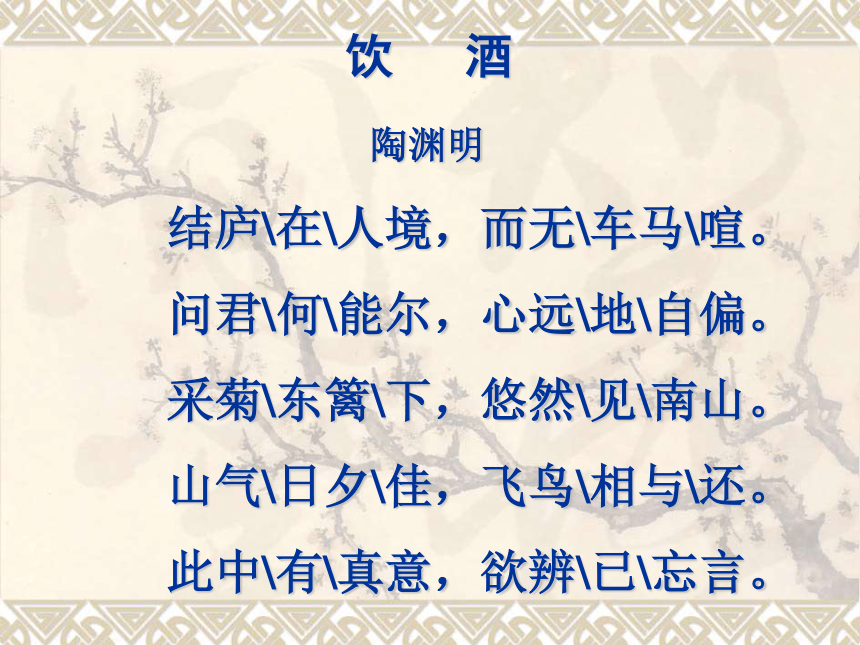

课件86张PPT。30.诗五首饮酒陶渊明走近作者陶渊明(365-427),名潜,字元亮,世号靖节先生。东晋文学家。浔阳柴桑人。二十九岁时开始出仕,任江州祭酒,不久归隐。后陆续做过镇军参军、建威参军等小官,过着时隐时仕的生活。四十一岁再出为彭泽令,八十多天便弃职而去,从此归隐田园。他以田园生活为题材进行诗歌创作,是田园诗派的开创者。诗风平淡自然,极受后人推崇,影响深远。主要作品有《归去来辞》、《桃花源记》、《归园田居》、《饮酒》。 想一想?我们学过陶渊明的哪些作品?1、《桃花源记》 (散文)2、《五柳先生传》(传记)3、《归园田居》 (田园诗) 饮 酒

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。饮酒结庐在人境,而无车马喧.问君何能尔,心远地自偏.

采菊东篱下,悠然见南山.

山气日夕佳,飞鸟相与还.

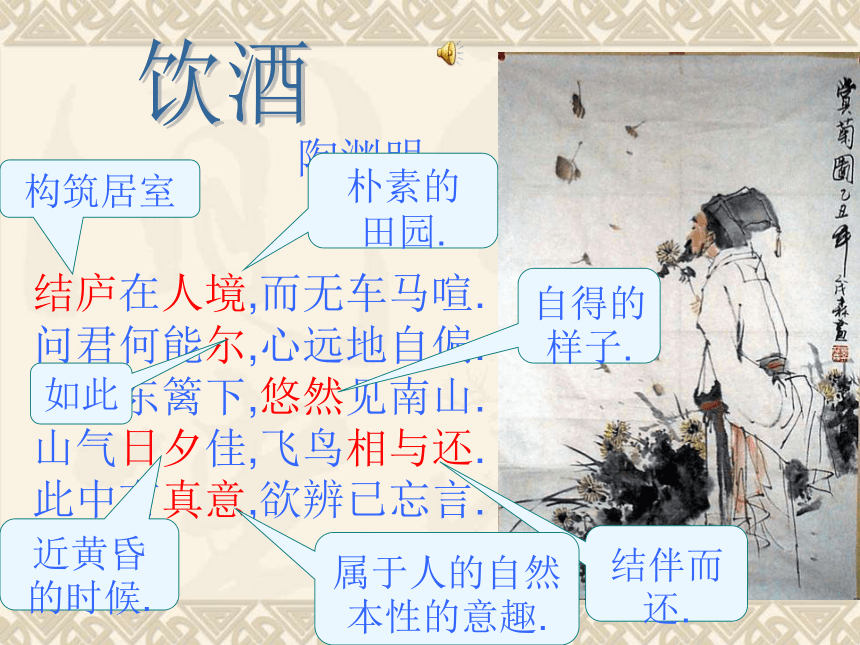

此中有真意,欲辨已忘言.陶渊明构筑居室朴素的

田园.如此自得的样子.近黄昏的时候.结伴而还.属于人的自然本性的意趣.结庐在人境,而无车马喧。

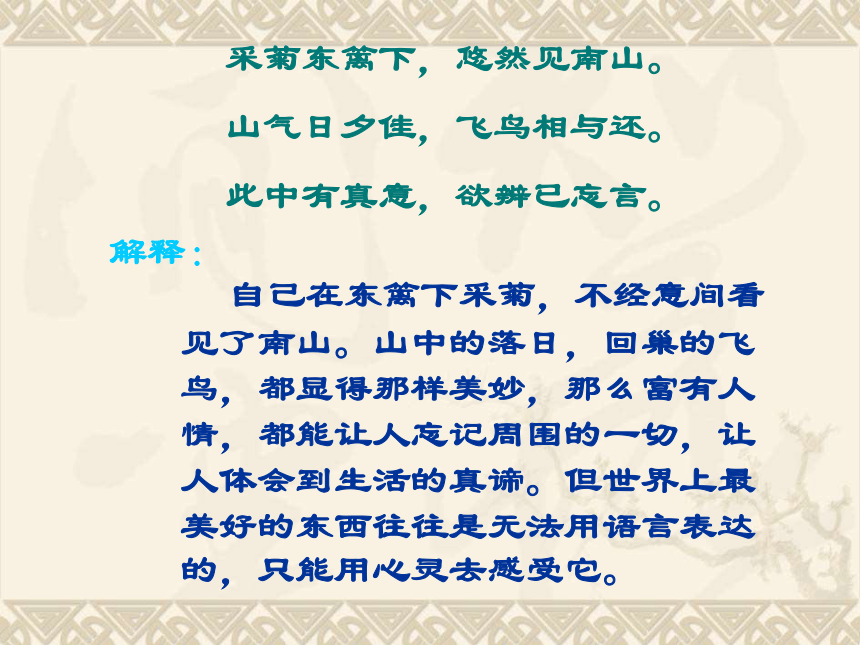

问君何能尔,心远地自偏。 居住在喧嚣的尘世,为什么生活是如此的平静、心灵是如此的安宁呢?原来是自己保留着一颗远离俗世的心。这几句语言朴实,却道出了他自己的心境和生活的真谛。解释:采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。 自己在东篱下采菊,不经意间看见了南山。山中的落日,回巢的飞鸟,都显得那样美妙,那么富有人情,都能让人忘记周围的一切,让人体会到生活的真谛。但世界上最美好的东西往往是无法用语言表达的,只能用心灵去感受它。解释:1.诗歌表达了诗人怎样的思想

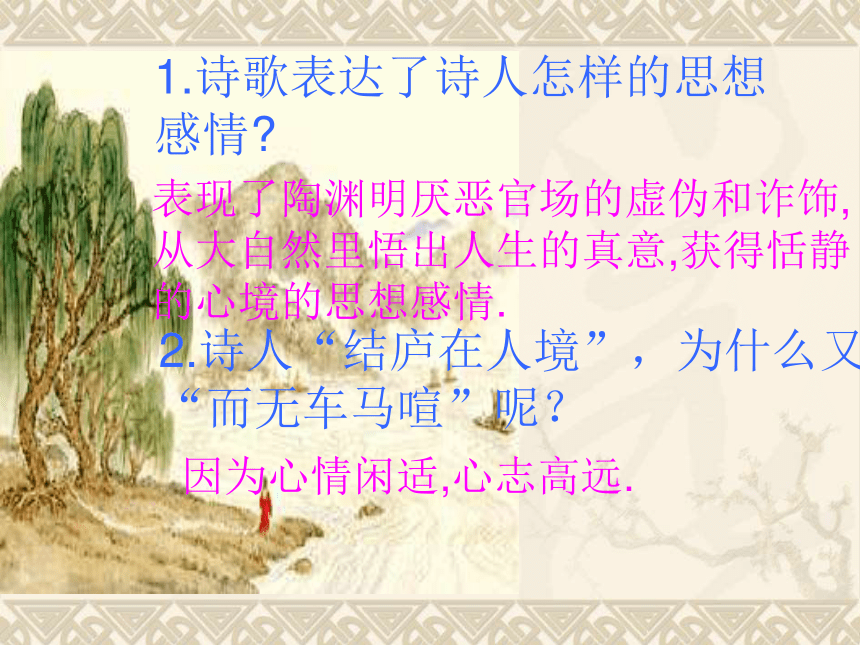

感情?表现了陶渊明厌恶官场的虚伪和诈饰,

从大自然里悟出人生的真意,获得恬静

的心境的思想感情.2.诗人“结庐在人境”,为什么又说

“而无车马喧”呢?因为心情闲适,心志高远.3.结合你对陶渊明思想的了解,说说你是如何

理解诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”的?这里说的“车马”指的是达官贵人的高轩,“车马喧”指奔竞于仕宦之途的喧嚣,诗人归隐田园,虽仍离不开“人境”,但没有这样的烦忧,所以说“而无车马喧”。“心远地自偏”实际上道出了感觉与处境之间的辩证关系:

隐居更主要的是一种精神

上的自由境界,而不在于

居所是否荒远。如果心灵

的“焦距”调好,就可以

处闹市若幽谷。

4.“此中有真意”,你认为所谓“真意”指什么?菊花黄,南山青、夕阳红、山气飘、飞鸟还,大自然恬淡飘逸,各有所归,人与鸟儿知倦而归,诗人心如止水,如明镜。大自然的纯真意趣投映到他心里,自己的感受也从大自然中折射出来。 人的自然本性。“采菊东篱下,悠然见南山。”“悠然”写出了作者怎样的心情?如果把“见”改成“望”好不好?为什么? “悠然”写出了作者那种恬淡、闲适、对生活无所求的心情。改成“望”不好,“见”表现出诗人看到山不是有意为之,而是在采菊之间无意中山的形象映入眼帘。 “采菊东篱下,悠然见南山”,怎么理解?“采菊”这一动作包含着诗人怎样的志趣? “采菊”写出诗人超脱尘世,热爱自然的情趣。优雅高洁的表现。悠然自得的心情;“南山”描绘出静穆超然的胜景。在这种意境中包含丰富的哲理:“只有超凡脱俗无所挂碍,舍弃功名利禄,归隐田园,才有采菊的悠然;只有采菊的悠然,才会见到南山的悠然;南山的悠然,正是自己超凡脱俗的悠然。“采菊东篱下,悠然见南山”历来都被视为陶诗意境、风格的名句,宋代大诗人苏轼赞叹:“因采菊见山,境与意会,此句最有妙处。”而王国维称其为“无我之境”,这时物我合一,浑然一体。 有“有我之境”,有“无我之境”。“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”、“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,有我之境也。“采菊东篱下,悠然见南山”、“寒阳澹澹起,白鸟悠悠下”,无我之境也。有我之境,以我观物,故物皆我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。古人为词,写有我之境者为多,然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。 无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。 ——王国维《人间词话》总 结: 这首诗是作者自叙安贫乐道悠然自得的心境。“通章意在‘心远’二字,‘真意’在此,‘忘言’亦在此。从古高人只是心无凝滞,空洞无涯,故所见高远,非一切名象之可障隔,又岂俗物之所妄干。”(王士祯《古学千金谱》)

这首诗中,景、情、理三者巧妙结合,达到水乳交融的境地,具有很强的艺术魅力。行路难 李白少有大志,以管仲、

晏婴等名相自期,想辅

佐帝王,成就伟业,“使

寰区大定,海县清一。“

即使退而求其次,也要像他的乡

人司马相如、扬雄那样,以一篇

辞赋文章一鸣惊人,为天子所用。

他二十四岁离开蜀地,“仗剑去国,

辞亲远游”,漂泊大半生,直到四十

二岁才奉诏供奉翰林,两年后又不

容于朝,被迫出京。在李白入长安

求仕无路的时候,写了许多抒发怀

才不遇的诗作,今天我们来学习他

的《行路难》。 行路难(其一)

李白

金樽清酒 斗十千,玉盘珍羞 直万钱。

停杯投箸 不能食,拔剑四顾 心茫然。

欲渡黄河 冰塞川,将登太行 雪满山。

闲来垂钓 碧溪上,忽复乘舟 梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪 会有时,直挂云帆 济沧海。 行 路 难

???金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。?

乐府歌辞之一。原诗有三首,这是第一首。名贵的菜肴。羞同“馐”(zūn)金酒杯。【注释】 (dǒu)十千:一斗酒值十千钱直:同“值”(zhù)筷子据《史记--齐太公世家》载,吕尚(姜太公)曾在渭水边垂钓,后来遇到周文王,被重用传说伊尹见汤以前,梦乘舟过日月之边。叉路比喻远大抱负得以实现像白云一样的船帆行 路 难 金樽清酒斗十千,玉盘珍羞值万钱。

写器皿贵重 写酒馔佳美

“斗十千”、“值万钱”极言宴饮的丰富、奢华。

前句化用曹植《名都篇》“美酒斗十千”;后句用《北史》“韩晋明好酒纵诞,招饮宾客,一席之费,动至万钱,犹恨俭率”的典故。

可见“巧铸灵运”之妙。行 路 难 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

停下酒杯,投开双箸,猛地腾身而起,拔出寒光闪闪的长剑,前后左右,茫然回顾,内心是无限的寂寥、怅惘——“举杯消愁愁更愁”啊!行 路 难欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

◆诗人回首往事,展望前程,眼前浮现的是一派艰险可怖的景象。开元十八年,诗人抱着“何王公大人之门,不可以弹长剑乎”的自信,“西入秦海,一观国风”,可是得到的却是“冷落金张馆,苦雨终南山”、“大道如青天,我独不得出”。

★鲍照《舞鹤赋》中“冰塞长川,雪满群山”正是李白这两句诗点化脱胎的所在。行 路 难闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

两大典故:

☆商朝末年的吕尚,未遇周文王时,曾在渭水之滨垂钓。

☆伊尹受命于商汤之前,梦见乘舟过日月旁边。

吕尚和伊尹都是诗人的自况。诗人梦寐以求的就是象两位先贤那样,受命辅弼圣明之君,做一番济世拯物的事业。

行 路 难行路难!行路难!多歧路,今安在?

久郁诗人胸中的不平,再也压抑不住了,突如洪水出闸,一发而为“行路难”的连声浩叹。诗人大声疾呼:“多歧路”——那四通八达的青天大道,而今在哪里啊?写到紧要之处,诗句突然由七言转为三言,一语重出,反复咏叹,节奏急切,适应诗情的迅速激化,把思路推向一个豁然开朗的视野。

行 路 难长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

结句却又使诗境豁然开朗,诗人的心飞向未来,他坚信,总有一天会高挂云帆,乘风破浪穿越广阔的海面,向远方驶去……

用典:南朝名将宗悫的典故,《宋书》记载:宗悫少时,叔父炳问其志。悫曰:“愿乘长风破万里浪。”

●与《行路难》同时之作有《梁园吟》,其末句“东山高卧时起来,欲济苍生未应晚”与此诗末句思想感情如同一辙,反映了当时诗人壮志未酬、雄心不泯的自勉。行 路 难金樽清酒斗十千,玉盘珍羞值万钱。——美酒佳肴的铺陈

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。——停杯拔剑的苦闷

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。——黄河泰山的设想

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。——吕尚伊尹的比况

行路难!行路难!多歧路,今安在?——行路艰难的感叹

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——云帆沧海的憧憬

1、3、5句或写实或比兴,都是侧重客观现实的一面,这是第一条线索。

2、4、6句或直言或用典,都是表现主观思想的一面,这是第二条线索。1.诗歌表达了诗人怎样的思想感情?抒发了作者怀才不遇的情怀,在悲愤中不乏

豪迈气概,在失意中仍怀有希望。2.这首诗可以分为几层?共分三层,每层四句。3.“欲渡黄河冰塞川,

将登太行雪满山”比

喻什么?比喻奸佞当道,

世路艰难。——欢乐内心苦闷抑郁——昂扬、明朗——阴沉、低落,再度

陷入苦闷彷徨之中——复又振起,表示了对美好前景的热忱希望和实现理想的坚定信念。重新唱出高昂乐观的调子。“长风破浪”、

“济沧海”“行路难……”?“垂溪碧钓”、“乘舟梦日” “停杯投箸”、“拔剑四顾”

“冰塞川”、“雪满山” “金樽清洒”、“玉盘珍羞”诗人剧烈情感起伏的线索:本诗表现了作者怎样的思想痛苦和心理矛盾?

????

这首诗反映了李白被迫离开长安之际的思想痛苦和心理矛盾。 ???? 一方面,长安两年的经历,使他认识到朝廷的黑暗和仕途的艰难,满怀悲愤,却又无可奈何,产生了进退失据、茫然无措的强烈痛苦,反复感叹:“行路难!行路难!”另一方面,积极用世的愿望,对自己才能的坚信不移及历史上一些贤人最终得到明主重用的事例,又使他对前途满怀希望,相信自己终会有乘风破浪之时,显示出对理想的执著追求和对前途的充分自信。 ?? 全诗交织着现实与理想的深刻矛盾和失望与希望的复杂心情,充满着一股抑郁不平之气,一种昂扬奋进之志。这既反映出当时现实对诗人的沉重压抑,也表现出诗人豪放不羁、自强不息的个性。

欲取鸣琴弹,恨无知音赏——孟浩然

我有吴越曲,无人知此音——李白

地虽生尔材,天不与尔时——李白

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯——李贺

虚负凌云万丈才,一生襟抱未曾开——崔珏

欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听—岳飞

白发悲花落,青云羡鸟飞——岑参让我们回顾一下,看一下我们还学过哪些饱含壮志难酬的语句有一种意见认为:李白的诗句好。因为“停杯投箸”比“对案”更形象;“心茫然”虽不如“长叹息”形象,但“茫然”二字更能深沉地表现出无所适从之感。你以为呢?1.你认为“停杯投箸不能食,拔剑四顾心

茫然”好,还是鲍照的“对案不能食,拔剑击柱长叹息”好?为什么?2.一个是“既饮”之作,一个是“未饮”之歌,试比较两诗抒发的情感有何不同。《饮酒》是陶渊明归隐田园后写的抒情小诗,是他的“酒后真言”。他对自己的隐居生活表示满意,也能从获得心灵安逸、远离世俗烦恼的高度来认识。惟其具有宁静安详的心态,才能有“采菊东篱下”的闲适,“悠然见南

山”的自得,以及看山雾飞鸟的真趣。

《行路难》是李白借乐府古题抒发自己怀才不

遇的诗篇。面对美酒佳肴,他与陶渊明正好

相反,“停杯投箸不能食,拔剑四顾心

茫然”,高呼“行路难”,因为

他建功立业的政治理想无从实现,

忿忿不平之气溢于言表。用典至极,点石成金 本诗善于化用古人的诗句,点石成金,不露痕迹。如化用曹植“归来宴平乐,美酒斗十千”,化用鲍照“对案不能食,拔剑击柱长叹息”,“冰塞黄河,雪满清山”。又能活用典故。如吕尚、伊尹、宗悫,达到了用典的上乘。?试比较陶渊明的《饮酒》和李白的《行路难》这两首诗抒发的情感有什么不同。《饮酒》是陶渊明归隐田园后写的抒情小诗,是他的“酒后真言”。他对自己的隐居生活表示满意,也能从心灵安逸、远离世俗烦恼的高度来认识。《行路难》是李白借乐府古题抒发自己怀才不遇的诗篇。面对美酒佳肴,他“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”,高呼“行路难”,辅佐明君、建功立业的政治理想无从实现,忿忿不平之气溢于言表。小结:本诗利用比兴的手法描写了人世间的坎坷,抒发了诗人的人生追求,表现了诗人乐观自信的人生态度。诗人不畏人生艰难,不放弃自己的理想,没有消沉下去,是令世人学习的。

己亥杂诗龚自珍龚自珍,(1792—1841)清代著名思想家、文学家。又名巩祚,字璱人,号定庵,浙江仁和(今杭州)人。清代进步思想家和诗人,38岁中进士,做过礼部主事等到小官,后辞官南归,两年后暴卒于丹阳云阳书院.他学识渊博,对于经学、史学、文学等有很深的造诣,与林则徐魏源等结成“宣南诗社”,讲求“经世致用”的学问,主张改良内政,抵御外侮,是近代史上改良主义运动的先驱之一。

《己亥杂诗》是诗人辞官后的杂诗,作于道光十九年(1839)诗人辞官南归,后又北上迎取眷属。往返途中,写了绝句315首。记述了诗人的家世出身、仕官经历、诗友交往、生平著述以及思想感情、革新建议等。课文所选为第五首。己 亥 杂 诗 龚自珍 浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

浩荡:无限。指离别京都的愁思浩如水波,也指作者心潮不平。

吟鞭:指诗人鸣鞭。同题诗有“赖是摇鞭吟好诗”句。

东指:指东方故里。

天涯:相对京城而言的归途。刘禹锡有“莫道两京非远

别,春明门外即天涯”句,这里变用此典。

思考以下问题诗中哪句表现了诗人犹豫孤独和悲壮豪迈复杂心情交织一起?

诗中哪句表现了虽辞官,但仍关心国家前途命运的诗词?

诗中写了几种心境?浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。1、离别忧伤;2、回归的愉快;3、积极的人生态度1.这首诗表达了怎样的主题?一、二句写诗人愤然辞官后扬鞭东

去远赴天涯;三、四句写诗人愿像护花的

春泥一样始终关注民众,心系国家。

主题:诗人离开京城,虽然载着“浩荡离

愁”,但仍要为国为民尽自己最后一份力

量。2.前两句诗抒情叙事,表达了诗人怎样

的思想感情?一方面,是离别京城、告别好友的忧伤:

“浩荡”修饰离愁,并用“白日斜”来烘托映衬离愁;另一方面,是逃出令人窒息的桎梏与樊笼的喜悦。如“吟鞭东指”句。3.这首诗的名句是哪名?你是怎样理解的?从这两句诗中你联想到了什么?诗人因为当时政治腐败,

官场黑暗,理想抱负无法

实现,所以才愤而辞官去

寻找另一种方式去为国效

力。最后两句以形象抒情:

鲜花虽然凋谢,但它绝不

是无情地随风飘洒,而是

立志将自身化作肥料,用

来滋养新花。

“落红不是无情物,化做春泥更护花”!重点句赏析古代诗人描写落花一种是怨啼鸟,怪东风,叹年华,面对落花嘘唏感叹。“流水落花春去也,天上人间”-李煜;“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”-李清照;“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?”-林黛玉;

另一种把落花作为自然景物来描写,其中不少昂扬向上的精神。“花落春仍在”“夜来风雨声,花落知多少”-孟浩然小结满载离愁,远归故里

自比落红,仍可护花虽辞官归乡,

仍心系报国。名句:落红不是无情物,

化作春泥更护花。

意思:虽辞官回乡,仍思为国效力,希望有新奉献的思想。茅屋为秋风所破歌杜甫走近作者杜甫,字子美,做过检校工部员外郎,

人称“杜工部”。他35岁来到长安,本想

为国家做一番事业,可是处处受到排挤

打击,他经历了安史之乱,政治腐败,

生灵涂炭,使他认识到社会的黑暗,于

是用诗歌反映人民的痛苦,他的诗真实

反映了当时的社会现实,有“诗史”的美

称,他也被尊称为“诗圣”。他对诗歌的发

展做出了历史性的贡献。

唐肃宗乾元二年(759),关中地区闹饥荒,民不聊生,

这年秋天,杜甫弃官到秦州,又辗转经同谷到四川,在

亲友的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔建起了一座草堂,

过起了暂时安定的生活。他感到快乐和自足,以诗酒自

娱。但这种表面的安逸。掩饰不住他的贫穷,更不能冲

淡他一以贯之的忧国忧民的情怀。 《茅屋为秋风所破歌》写于唐肃宗上元二年(761),即杜甫在草堂定居后的第二年八月。当时安史之乱尚未平定,杜甫流寓成都三年,靠亲戚朋友帮助维持生活。这年春天,杜甫求亲告友,好不容易在城西七里的浣花溪边找到一块荒地,盖起了一间茅屋,总算有了个栖身之所。不料到了八月,大风破屋,大雨又至。诗人长夜难眠,感慨万千,写下了这首千古传诵的诗篇。关于“歌行体”歌行,古代诗歌的一种。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”或“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,富于变化。字词读写罥 衾 庇 坳重丧见长juànqīnbìàochóngzhòngsāngsàngjiànxiànzhǎngcháng三重茅重量丧乱丧失看见见此屋成长长林梢茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。下者飘转沉塘坳。(秋深)(怒吼)(在这里是虚数,表示多)(江边的地方)(高高的树梢)(茅草飞得低的)(落)写诗人茅屋被秋风所破的惨状。南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚仗自叹息。(竟然忍心这样)(做动词)(公开,与”对面”呼应)(呼喊也没有结果)写南村群童抱茅的情景,表现了诗人无可奈何的痛苦心情。俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!(一会儿)(像墨一样黑。名词作动词用)(衾qīn:被子)(睡觉不老实)(被里子)(雨点细密,像下垂的麻线)(睡得很少.指失眠)(何由:即“由何”.由:凭。)(彻:到天明.作动词)写诗人屋漏又遭连夜雨,长夜沾湿难入眠的痛苦.安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!(怎能得到.安:疑问代词:怎么)(全部庇覆)(所有贫苦人)(安稳得像山一样)(见xiàn:同”现”)(小屋)写诗人推已及人,关心人民疾苦的博大胸怀和崇高理想。1.诗歌表达了诗人怎样

的思想感情?表达了诗人忧国忧民、

体察人间冷暖的济世

情怀。2.自由朗读课文,找出自己认为用得精当的词

语,并谈谈自己的理解。示例:“八月秋高风怒号”中的“怒号”,写出了秋风的肆虐,声响宏大。“卷我屋上三重茅”中的“卷”,写出了风势之大。“布衾多年冷似铁”中的“冷似铁”,写出了被子又冷、又硬、又潮、又旧。八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,

下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。

床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,

大庇天下寒士俱欢颜,

风雨不动安如山。

呜呼!

何时眼前突兀见此屋,

吾庐独破受冻死亦足!秋风破屋 心情苦痛群童顽皮 无可奈何长夜沾湿 忧思不绝诗人推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。结构分析秋风破屋 心情苦痛

群童抢茅无可奈何

长夜沾湿忧思不绝现实风白天屋外事自己 理想广厦千万间天下寒士关心民生忧国忧民推己及人水到渠成雨黑夜屋内人结构分析杜甫身处茅屋,怎么会突发狂想,要“大庇天下”呢?这和杜甫的思想密切相关。杜甫生长在一个“奉儒守官”的地主家庭,儒家“达则兼济天下”的思想对他影响非常大,使他从小就立下了“致君尧舜上,再使风俗淳”的志向。由于仕途不顺,生计窘迫,使他有机会接近下层社会,关心民生疾苦,写出了许多反映现实的诗篇。他晚年客居成都,靠朋友接济为生,但忧国忧民之心不减,他因“茅屋为秋风所破”一事发出的不止是身世之慨,更有推己及人的博爱情怀。诗人由自己的苦难想到“天下寒士”,在这受冻的长夜,诗人首先想到是并不是自己,他甚至说,要能看到这样的广厦,冻死也心甘情愿。其真挚的感情是不容置疑的。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰——屈原

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年——韩愈

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台——陆游

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐——范仲淹

人生自古谁无死,留取丹心照汗青——文天祥

天下兴亡,匹夫有责——顾炎武

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑——谭嗣同让我们回顾一下,看一下我们还学过哪些饱含爱国之情的语句 草堂留后世 诗圣著千秋白雪歌送武判官归京岑参解题:岑参(715—770),江陵(今湖北荆州)人,唐代著名“边塞诗人”,与高适并称为“高岑”。唐玄宗天宝十三年( 754 ),岑参再度出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官。同任判官的武某归京, 岑参便

写下了这首咏雪送别之作。

“白雪歌”即“白雪之歌”,

“送武判官归京”点明本诗

是一首雪中送别诗。裘qiú衾qīn掣chè着zhuó瀚hàn阑lán羌qiāng字词读写白雪歌送武判官归京

岑 参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。节度使下面资佐理的官吏指西域的天气狐皮袍子锦缎做的被子用兽角装饰的硬弓镇守边镇的长官此为泛指,与上文的“将军”是互文天太冷而冻得拉不开弓穿大沙漠纵横的样子这里指主帅的营帐营门chè牵引下雪后红旗冻住了,北风吹来,也不能飘动了这里形容雪花阴云阴暗无光用丝织成的帐幕【注释】 从诗的题目来看,此诗的内容由两部分组成:一部分写雪景,一部分写雪中送别。试用将此诗分成 两部分,并用简洁的语句概括每部分的内容。想一想北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。 将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。 瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。咏雪——瀚海雪景图 中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。 纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。 轮台东门送君去,去时雪满天山路。 山回路转不见君,雪上空留马行处。送别——风雪送客图白雪歌送武判官归京题目中含有哪些重要信息?

主要内容:

深层情感:天气:雪天

人物:武判官、诗人

事件:送别诗人因朋友返京而产生的无限惆怅之情。送 别1、如何从雪景过渡到送别?翰海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。中军辕门轮台天山2、送别地点的转换 既然是送别,为什么要咏雪?二者有什么联系?借景抒情,情景交融。想一想体会诗歌的语言美

我认为诗中————————一句写得好,原因是————————。 北风卷地白草折,

胡天八月即飞雪。 第一句写风,一个“卷”字, 一个“折”字分别从正面和侧面写出了风势之猛。第二句写雪,“八月”说明胡天下雪的时间早。“飞”,勾画出了一幅雪花漫天飘舞的形象。“即”字表现了诗人的惊奇之情。这两句极写边塞的风狂雪早。忽如一夜春风来,

千树万树梨花开。 这两句是诗人由眼前的景色而展开的联想:望着披上银妆的树木,诗人忽然觉得自己好象已置身于大好春光之中,那强劲的春风,一夜之间竟吹开了这千树万树的梨花,一个“忽”字,不仅表现了边塞气象变化的神奇,而且传达出诗人赏雪时的惊喜心情。比喻辞格的运用,既清新而贴切写出了边塞特有的奇异风光,又表现了诗人开阔的胸襟。散八珠帘湿罗幕,

狐裘不暖锦衾薄。 一个“散”字,写出了风吹雪花点点飘入帐内的情景,一个“入”字,将读者的视线从广漠无垠的空中转移到中军将领们的住所上来,“湿”字写雪花融化,沾湿了罗幕。“狐裘”写白天,“锦衾”写夜晚,“不暖”和“薄”,均可见出雪天的奇寒。将军角弓不得控,

都护铁衣冷难着。 “角弓不得控”和“铁衣冷难着”,生动地表现了胡天的奇寒叫人难以忍受,“将军”与“都护”尚且如此,一般士兵就可想而知了。

这两句与前两句既表现了边地军营中将士的苦寒生活,又从侧面烘托出了大雪的寒威。瀚海阑干百丈冰,

愁云惨淡万里凝。 这两句转写野外雪景。“瀚海阑干”绘出了非常开阔的画面;“百丈冰”是夸张的说法,极言奇寒。一个“愁”字,一个“惨”字,具有浓烈的感彩,为饯别场面酝酿了气氛。这一图景与前面形成了鲜明的对照,表现出诗人思想感情上的矛盾:一方面他热爱边地的特有风光,另一方面武判官的“归京”又牵动了诗的乡土之思。中军置酒饮归客,

胡琴琵琶与羌笛。 写送别宴会,点明地点是在中军营帐。“饮归客”说明举行这次宴会是为了送武判官归京。此句紧扣诗题,连举三种乐器,以借代的方式,写出了送别宴会上的热闹情景。纷纷暮雪下辕门,

风掣红旗冻不翻。 酒宴散后,送客出辕门。一个“暮”字,点明时间是在傍晚,“纷纷”极言雪之大,“冻不翻”极言天之寒。轮台东门送君去,

去时雪满天山路。 从辕门一直送到轮台东门,表现了诗人对朋友的依依不舍。“雪满天山路”既表现出了风雪之猛,路之难行,又传达出了诗人对朋友的关切的担忧。山回路转不见君,

雪上空留马行处。 写与朋友的告别,着力表现诗人伫立远望的情形,“不见”和一个“空”字,均传达出诗人因朋友的离去而产生的无限惆怅之情。白 雪 歌送 武 判 官 归 京 漫天大雪图(前10句)大雪纷飞遍地银妆雪天奇寒难以忍受沙漠冰封愁云惨淡雪中送别图(后8句)设宴饯别寄寓感慨依依惜别无限惆怅描写边地奇异风光,抒发无限惆怅之情合作探究试比较《送孟浩然之广陵》与

《白雪歌送武判官归京》的不同点比较角度提示

送别人物:送别地点:目的地:送别环境:送别心情: 诗歌风格:

送别人物:《白》诗岑参送武判官;《黄》诗李白送孟浩然;

送别地点:《白》诗新疆轮台;《黄》诗黄鹤楼;

目的地:《白》诗京城长安;《黄》诗扬州;?

送别环境:《白》诗冰天雪地;《黄》诗繁花似锦;

送别心情:《白》诗百感交集战友别;《黄》诗诗意风流别;

诗歌风格:《白》诗豪放雄奇;《黄》诗潇洒飘逸;岑参诗有独特的艺术风格,本诗立意奇、

构思新,常以新奇的想象、极度的夸张

宏大的气势、绚丽的色彩创造出千姿百

态的艺术形象,开拓出广阔、隽永的境

界,充满乐观进取的精神。艺术风格综述谢谢!再见!

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。饮酒结庐在人境,而无车马喧.问君何能尔,心远地自偏.

采菊东篱下,悠然见南山.

山气日夕佳,飞鸟相与还.

此中有真意,欲辨已忘言.陶渊明构筑居室朴素的

田园.如此自得的样子.近黄昏的时候.结伴而还.属于人的自然本性的意趣.结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。 居住在喧嚣的尘世,为什么生活是如此的平静、心灵是如此的安宁呢?原来是自己保留着一颗远离俗世的心。这几句语言朴实,却道出了他自己的心境和生活的真谛。解释:采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。 自己在东篱下采菊,不经意间看见了南山。山中的落日,回巢的飞鸟,都显得那样美妙,那么富有人情,都能让人忘记周围的一切,让人体会到生活的真谛。但世界上最美好的东西往往是无法用语言表达的,只能用心灵去感受它。解释:1.诗歌表达了诗人怎样的思想

感情?表现了陶渊明厌恶官场的虚伪和诈饰,

从大自然里悟出人生的真意,获得恬静

的心境的思想感情.2.诗人“结庐在人境”,为什么又说

“而无车马喧”呢?因为心情闲适,心志高远.3.结合你对陶渊明思想的了解,说说你是如何

理解诗中的“而无车马喧”和“心远地自偏”的?这里说的“车马”指的是达官贵人的高轩,“车马喧”指奔竞于仕宦之途的喧嚣,诗人归隐田园,虽仍离不开“人境”,但没有这样的烦忧,所以说“而无车马喧”。“心远地自偏”实际上道出了感觉与处境之间的辩证关系:

隐居更主要的是一种精神

上的自由境界,而不在于

居所是否荒远。如果心灵

的“焦距”调好,就可以

处闹市若幽谷。

4.“此中有真意”,你认为所谓“真意”指什么?菊花黄,南山青、夕阳红、山气飘、飞鸟还,大自然恬淡飘逸,各有所归,人与鸟儿知倦而归,诗人心如止水,如明镜。大自然的纯真意趣投映到他心里,自己的感受也从大自然中折射出来。 人的自然本性。“采菊东篱下,悠然见南山。”“悠然”写出了作者怎样的心情?如果把“见”改成“望”好不好?为什么? “悠然”写出了作者那种恬淡、闲适、对生活无所求的心情。改成“望”不好,“见”表现出诗人看到山不是有意为之,而是在采菊之间无意中山的形象映入眼帘。 “采菊东篱下,悠然见南山”,怎么理解?“采菊”这一动作包含着诗人怎样的志趣? “采菊”写出诗人超脱尘世,热爱自然的情趣。优雅高洁的表现。悠然自得的心情;“南山”描绘出静穆超然的胜景。在这种意境中包含丰富的哲理:“只有超凡脱俗无所挂碍,舍弃功名利禄,归隐田园,才有采菊的悠然;只有采菊的悠然,才会见到南山的悠然;南山的悠然,正是自己超凡脱俗的悠然。“采菊东篱下,悠然见南山”历来都被视为陶诗意境、风格的名句,宋代大诗人苏轼赞叹:“因采菊见山,境与意会,此句最有妙处。”而王国维称其为“无我之境”,这时物我合一,浑然一体。 有“有我之境”,有“无我之境”。“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”、“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,有我之境也。“采菊东篱下,悠然见南山”、“寒阳澹澹起,白鸟悠悠下”,无我之境也。有我之境,以我观物,故物皆我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。古人为词,写有我之境者为多,然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。 无我之境,人惟于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。 ——王国维《人间词话》总 结: 这首诗是作者自叙安贫乐道悠然自得的心境。“通章意在‘心远’二字,‘真意’在此,‘忘言’亦在此。从古高人只是心无凝滞,空洞无涯,故所见高远,非一切名象之可障隔,又岂俗物之所妄干。”(王士祯《古学千金谱》)

这首诗中,景、情、理三者巧妙结合,达到水乳交融的境地,具有很强的艺术魅力。行路难 李白少有大志,以管仲、

晏婴等名相自期,想辅

佐帝王,成就伟业,“使

寰区大定,海县清一。“

即使退而求其次,也要像他的乡

人司马相如、扬雄那样,以一篇

辞赋文章一鸣惊人,为天子所用。

他二十四岁离开蜀地,“仗剑去国,

辞亲远游”,漂泊大半生,直到四十

二岁才奉诏供奉翰林,两年后又不

容于朝,被迫出京。在李白入长安

求仕无路的时候,写了许多抒发怀

才不遇的诗作,今天我们来学习他

的《行路难》。 行路难(其一)

李白

金樽清酒 斗十千,玉盘珍羞 直万钱。

停杯投箸 不能食,拔剑四顾 心茫然。

欲渡黄河 冰塞川,将登太行 雪满山。

闲来垂钓 碧溪上,忽复乘舟 梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪 会有时,直挂云帆 济沧海。 行 路 难

???金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。?

乐府歌辞之一。原诗有三首,这是第一首。名贵的菜肴。羞同“馐”(zūn)金酒杯。【注释】 (dǒu)十千:一斗酒值十千钱直:同“值”(zhù)筷子据《史记--齐太公世家》载,吕尚(姜太公)曾在渭水边垂钓,后来遇到周文王,被重用传说伊尹见汤以前,梦乘舟过日月之边。叉路比喻远大抱负得以实现像白云一样的船帆行 路 难 金樽清酒斗十千,玉盘珍羞值万钱。

写器皿贵重 写酒馔佳美

“斗十千”、“值万钱”极言宴饮的丰富、奢华。

前句化用曹植《名都篇》“美酒斗十千”;后句用《北史》“韩晋明好酒纵诞,招饮宾客,一席之费,动至万钱,犹恨俭率”的典故。

可见“巧铸灵运”之妙。行 路 难 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

停下酒杯,投开双箸,猛地腾身而起,拔出寒光闪闪的长剑,前后左右,茫然回顾,内心是无限的寂寥、怅惘——“举杯消愁愁更愁”啊!行 路 难欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

◆诗人回首往事,展望前程,眼前浮现的是一派艰险可怖的景象。开元十八年,诗人抱着“何王公大人之门,不可以弹长剑乎”的自信,“西入秦海,一观国风”,可是得到的却是“冷落金张馆,苦雨终南山”、“大道如青天,我独不得出”。

★鲍照《舞鹤赋》中“冰塞长川,雪满群山”正是李白这两句诗点化脱胎的所在。行 路 难闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

两大典故:

☆商朝末年的吕尚,未遇周文王时,曾在渭水之滨垂钓。

☆伊尹受命于商汤之前,梦见乘舟过日月旁边。

吕尚和伊尹都是诗人的自况。诗人梦寐以求的就是象两位先贤那样,受命辅弼圣明之君,做一番济世拯物的事业。

行 路 难行路难!行路难!多歧路,今安在?

久郁诗人胸中的不平,再也压抑不住了,突如洪水出闸,一发而为“行路难”的连声浩叹。诗人大声疾呼:“多歧路”——那四通八达的青天大道,而今在哪里啊?写到紧要之处,诗句突然由七言转为三言,一语重出,反复咏叹,节奏急切,适应诗情的迅速激化,把思路推向一个豁然开朗的视野。

行 路 难长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

结句却又使诗境豁然开朗,诗人的心飞向未来,他坚信,总有一天会高挂云帆,乘风破浪穿越广阔的海面,向远方驶去……

用典:南朝名将宗悫的典故,《宋书》记载:宗悫少时,叔父炳问其志。悫曰:“愿乘长风破万里浪。”

●与《行路难》同时之作有《梁园吟》,其末句“东山高卧时起来,欲济苍生未应晚”与此诗末句思想感情如同一辙,反映了当时诗人壮志未酬、雄心不泯的自勉。行 路 难金樽清酒斗十千,玉盘珍羞值万钱。——美酒佳肴的铺陈

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。——停杯拔剑的苦闷

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。——黄河泰山的设想

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。——吕尚伊尹的比况

行路难!行路难!多歧路,今安在?——行路艰难的感叹

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——云帆沧海的憧憬

1、3、5句或写实或比兴,都是侧重客观现实的一面,这是第一条线索。

2、4、6句或直言或用典,都是表现主观思想的一面,这是第二条线索。1.诗歌表达了诗人怎样的思想感情?抒发了作者怀才不遇的情怀,在悲愤中不乏

豪迈气概,在失意中仍怀有希望。2.这首诗可以分为几层?共分三层,每层四句。3.“欲渡黄河冰塞川,

将登太行雪满山”比

喻什么?比喻奸佞当道,

世路艰难。——欢乐内心苦闷抑郁——昂扬、明朗——阴沉、低落,再度

陷入苦闷彷徨之中——复又振起,表示了对美好前景的热忱希望和实现理想的坚定信念。重新唱出高昂乐观的调子。“长风破浪”、

“济沧海”“行路难……”?“垂溪碧钓”、“乘舟梦日” “停杯投箸”、“拔剑四顾”

“冰塞川”、“雪满山” “金樽清洒”、“玉盘珍羞”诗人剧烈情感起伏的线索:本诗表现了作者怎样的思想痛苦和心理矛盾?

????

这首诗反映了李白被迫离开长安之际的思想痛苦和心理矛盾。 ???? 一方面,长安两年的经历,使他认识到朝廷的黑暗和仕途的艰难,满怀悲愤,却又无可奈何,产生了进退失据、茫然无措的强烈痛苦,反复感叹:“行路难!行路难!”另一方面,积极用世的愿望,对自己才能的坚信不移及历史上一些贤人最终得到明主重用的事例,又使他对前途满怀希望,相信自己终会有乘风破浪之时,显示出对理想的执著追求和对前途的充分自信。 ?? 全诗交织着现实与理想的深刻矛盾和失望与希望的复杂心情,充满着一股抑郁不平之气,一种昂扬奋进之志。这既反映出当时现实对诗人的沉重压抑,也表现出诗人豪放不羁、自强不息的个性。

欲取鸣琴弹,恨无知音赏——孟浩然

我有吴越曲,无人知此音——李白

地虽生尔材,天不与尔时——李白

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯——李贺

虚负凌云万丈才,一生襟抱未曾开——崔珏

欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听—岳飞

白发悲花落,青云羡鸟飞——岑参让我们回顾一下,看一下我们还学过哪些饱含壮志难酬的语句有一种意见认为:李白的诗句好。因为“停杯投箸”比“对案”更形象;“心茫然”虽不如“长叹息”形象,但“茫然”二字更能深沉地表现出无所适从之感。你以为呢?1.你认为“停杯投箸不能食,拔剑四顾心

茫然”好,还是鲍照的“对案不能食,拔剑击柱长叹息”好?为什么?2.一个是“既饮”之作,一个是“未饮”之歌,试比较两诗抒发的情感有何不同。《饮酒》是陶渊明归隐田园后写的抒情小诗,是他的“酒后真言”。他对自己的隐居生活表示满意,也能从获得心灵安逸、远离世俗烦恼的高度来认识。惟其具有宁静安详的心态,才能有“采菊东篱下”的闲适,“悠然见南

山”的自得,以及看山雾飞鸟的真趣。

《行路难》是李白借乐府古题抒发自己怀才不

遇的诗篇。面对美酒佳肴,他与陶渊明正好

相反,“停杯投箸不能食,拔剑四顾心

茫然”,高呼“行路难”,因为

他建功立业的政治理想无从实现,

忿忿不平之气溢于言表。用典至极,点石成金 本诗善于化用古人的诗句,点石成金,不露痕迹。如化用曹植“归来宴平乐,美酒斗十千”,化用鲍照“对案不能食,拔剑击柱长叹息”,“冰塞黄河,雪满清山”。又能活用典故。如吕尚、伊尹、宗悫,达到了用典的上乘。?试比较陶渊明的《饮酒》和李白的《行路难》这两首诗抒发的情感有什么不同。《饮酒》是陶渊明归隐田园后写的抒情小诗,是他的“酒后真言”。他对自己的隐居生活表示满意,也能从心灵安逸、远离世俗烦恼的高度来认识。《行路难》是李白借乐府古题抒发自己怀才不遇的诗篇。面对美酒佳肴,他“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”,高呼“行路难”,辅佐明君、建功立业的政治理想无从实现,忿忿不平之气溢于言表。小结:本诗利用比兴的手法描写了人世间的坎坷,抒发了诗人的人生追求,表现了诗人乐观自信的人生态度。诗人不畏人生艰难,不放弃自己的理想,没有消沉下去,是令世人学习的。

己亥杂诗龚自珍龚自珍,(1792—1841)清代著名思想家、文学家。又名巩祚,字璱人,号定庵,浙江仁和(今杭州)人。清代进步思想家和诗人,38岁中进士,做过礼部主事等到小官,后辞官南归,两年后暴卒于丹阳云阳书院.他学识渊博,对于经学、史学、文学等有很深的造诣,与林则徐魏源等结成“宣南诗社”,讲求“经世致用”的学问,主张改良内政,抵御外侮,是近代史上改良主义运动的先驱之一。

《己亥杂诗》是诗人辞官后的杂诗,作于道光十九年(1839)诗人辞官南归,后又北上迎取眷属。往返途中,写了绝句315首。记述了诗人的家世出身、仕官经历、诗友交往、生平著述以及思想感情、革新建议等。课文所选为第五首。己 亥 杂 诗 龚自珍 浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

浩荡:无限。指离别京都的愁思浩如水波,也指作者心潮不平。

吟鞭:指诗人鸣鞭。同题诗有“赖是摇鞭吟好诗”句。

东指:指东方故里。

天涯:相对京城而言的归途。刘禹锡有“莫道两京非远

别,春明门外即天涯”句,这里变用此典。

思考以下问题诗中哪句表现了诗人犹豫孤独和悲壮豪迈复杂心情交织一起?

诗中哪句表现了虽辞官,但仍关心国家前途命运的诗词?

诗中写了几种心境?浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。1、离别忧伤;2、回归的愉快;3、积极的人生态度1.这首诗表达了怎样的主题?一、二句写诗人愤然辞官后扬鞭东

去远赴天涯;三、四句写诗人愿像护花的

春泥一样始终关注民众,心系国家。

主题:诗人离开京城,虽然载着“浩荡离

愁”,但仍要为国为民尽自己最后一份力

量。2.前两句诗抒情叙事,表达了诗人怎样

的思想感情?一方面,是离别京城、告别好友的忧伤:

“浩荡”修饰离愁,并用“白日斜”来烘托映衬离愁;另一方面,是逃出令人窒息的桎梏与樊笼的喜悦。如“吟鞭东指”句。3.这首诗的名句是哪名?你是怎样理解的?从这两句诗中你联想到了什么?诗人因为当时政治腐败,

官场黑暗,理想抱负无法

实现,所以才愤而辞官去

寻找另一种方式去为国效

力。最后两句以形象抒情:

鲜花虽然凋谢,但它绝不

是无情地随风飘洒,而是

立志将自身化作肥料,用

来滋养新花。

“落红不是无情物,化做春泥更护花”!重点句赏析古代诗人描写落花一种是怨啼鸟,怪东风,叹年华,面对落花嘘唏感叹。“流水落花春去也,天上人间”-李煜;“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”-李清照;“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?”-林黛玉;

另一种把落花作为自然景物来描写,其中不少昂扬向上的精神。“花落春仍在”“夜来风雨声,花落知多少”-孟浩然小结满载离愁,远归故里

自比落红,仍可护花虽辞官归乡,

仍心系报国。名句:落红不是无情物,

化作春泥更护花。

意思:虽辞官回乡,仍思为国效力,希望有新奉献的思想。茅屋为秋风所破歌杜甫走近作者杜甫,字子美,做过检校工部员外郎,

人称“杜工部”。他35岁来到长安,本想

为国家做一番事业,可是处处受到排挤

打击,他经历了安史之乱,政治腐败,

生灵涂炭,使他认识到社会的黑暗,于

是用诗歌反映人民的痛苦,他的诗真实

反映了当时的社会现实,有“诗史”的美

称,他也被尊称为“诗圣”。他对诗歌的发

展做出了历史性的贡献。

唐肃宗乾元二年(759),关中地区闹饥荒,民不聊生,

这年秋天,杜甫弃官到秦州,又辗转经同谷到四川,在

亲友的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔建起了一座草堂,

过起了暂时安定的生活。他感到快乐和自足,以诗酒自

娱。但这种表面的安逸。掩饰不住他的贫穷,更不能冲

淡他一以贯之的忧国忧民的情怀。 《茅屋为秋风所破歌》写于唐肃宗上元二年(761),即杜甫在草堂定居后的第二年八月。当时安史之乱尚未平定,杜甫流寓成都三年,靠亲戚朋友帮助维持生活。这年春天,杜甫求亲告友,好不容易在城西七里的浣花溪边找到一块荒地,盖起了一间茅屋,总算有了个栖身之所。不料到了八月,大风破屋,大雨又至。诗人长夜难眠,感慨万千,写下了这首千古传诵的诗篇。关于“歌行体”歌行,古代诗歌的一种。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”或“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,富于变化。字词读写罥 衾 庇 坳重丧见长juànqīnbìàochóngzhòngsāngsàngjiànxiànzhǎngcháng三重茅重量丧乱丧失看见见此屋成长长林梢茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。下者飘转沉塘坳。(秋深)(怒吼)(在这里是虚数,表示多)(江边的地方)(高高的树梢)(茅草飞得低的)(落)写诗人茅屋被秋风所破的惨状。南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚仗自叹息。(竟然忍心这样)(做动词)(公开,与”对面”呼应)(呼喊也没有结果)写南村群童抱茅的情景,表现了诗人无可奈何的痛苦心情。俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!(一会儿)(像墨一样黑。名词作动词用)(衾qīn:被子)(睡觉不老实)(被里子)(雨点细密,像下垂的麻线)(睡得很少.指失眠)(何由:即“由何”.由:凭。)(彻:到天明.作动词)写诗人屋漏又遭连夜雨,长夜沾湿难入眠的痛苦.安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!(怎能得到.安:疑问代词:怎么)(全部庇覆)(所有贫苦人)(安稳得像山一样)(见xiàn:同”现”)(小屋)写诗人推已及人,关心人民疾苦的博大胸怀和崇高理想。1.诗歌表达了诗人怎样

的思想感情?表达了诗人忧国忧民、

体察人间冷暖的济世

情怀。2.自由朗读课文,找出自己认为用得精当的词

语,并谈谈自己的理解。示例:“八月秋高风怒号”中的“怒号”,写出了秋风的肆虐,声响宏大。“卷我屋上三重茅”中的“卷”,写出了风势之大。“布衾多年冷似铁”中的“冷似铁”,写出了被子又冷、又硬、又潮、又旧。八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,

下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。

床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,

大庇天下寒士俱欢颜,

风雨不动安如山。

呜呼!

何时眼前突兀见此屋,

吾庐独破受冻死亦足!秋风破屋 心情苦痛群童顽皮 无可奈何长夜沾湿 忧思不绝诗人推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。结构分析秋风破屋 心情苦痛

群童抢茅无可奈何

长夜沾湿忧思不绝现实风白天屋外事自己 理想广厦千万间天下寒士关心民生忧国忧民推己及人水到渠成雨黑夜屋内人结构分析杜甫身处茅屋,怎么会突发狂想,要“大庇天下”呢?这和杜甫的思想密切相关。杜甫生长在一个“奉儒守官”的地主家庭,儒家“达则兼济天下”的思想对他影响非常大,使他从小就立下了“致君尧舜上,再使风俗淳”的志向。由于仕途不顺,生计窘迫,使他有机会接近下层社会,关心民生疾苦,写出了许多反映现实的诗篇。他晚年客居成都,靠朋友接济为生,但忧国忧民之心不减,他因“茅屋为秋风所破”一事发出的不止是身世之慨,更有推己及人的博爱情怀。诗人由自己的苦难想到“天下寒士”,在这受冻的长夜,诗人首先想到是并不是自己,他甚至说,要能看到这样的广厦,冻死也心甘情愿。其真挚的感情是不容置疑的。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰——屈原

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年——韩愈

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台——陆游

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐——范仲淹

人生自古谁无死,留取丹心照汗青——文天祥

天下兴亡,匹夫有责——顾炎武

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑——谭嗣同让我们回顾一下,看一下我们还学过哪些饱含爱国之情的语句 草堂留后世 诗圣著千秋白雪歌送武判官归京岑参解题:岑参(715—770),江陵(今湖北荆州)人,唐代著名“边塞诗人”,与高适并称为“高岑”。唐玄宗天宝十三年( 754 ),岑参再度出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官。同任判官的武某归京, 岑参便

写下了这首咏雪送别之作。

“白雪歌”即“白雪之歌”,

“送武判官归京”点明本诗

是一首雪中送别诗。裘qiú衾qīn掣chè着zhuó瀚hàn阑lán羌qiāng字词读写白雪歌送武判官归京

岑 参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。节度使下面资佐理的官吏指西域的天气狐皮袍子锦缎做的被子用兽角装饰的硬弓镇守边镇的长官此为泛指,与上文的“将军”是互文天太冷而冻得拉不开弓穿大沙漠纵横的样子这里指主帅的营帐营门chè牵引下雪后红旗冻住了,北风吹来,也不能飘动了这里形容雪花阴云阴暗无光用丝织成的帐幕【注释】 从诗的题目来看,此诗的内容由两部分组成:一部分写雪景,一部分写雪中送别。试用将此诗分成 两部分,并用简洁的语句概括每部分的内容。想一想北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。 将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。 瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。咏雪——瀚海雪景图 中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。 纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。 轮台东门送君去,去时雪满天山路。 山回路转不见君,雪上空留马行处。送别——风雪送客图白雪歌送武判官归京题目中含有哪些重要信息?

主要内容:

深层情感:天气:雪天

人物:武判官、诗人

事件:送别诗人因朋友返京而产生的无限惆怅之情。送 别1、如何从雪景过渡到送别?翰海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。中军辕门轮台天山2、送别地点的转换 既然是送别,为什么要咏雪?二者有什么联系?借景抒情,情景交融。想一想体会诗歌的语言美

我认为诗中————————一句写得好,原因是————————。 北风卷地白草折,

胡天八月即飞雪。 第一句写风,一个“卷”字, 一个“折”字分别从正面和侧面写出了风势之猛。第二句写雪,“八月”说明胡天下雪的时间早。“飞”,勾画出了一幅雪花漫天飘舞的形象。“即”字表现了诗人的惊奇之情。这两句极写边塞的风狂雪早。忽如一夜春风来,

千树万树梨花开。 这两句是诗人由眼前的景色而展开的联想:望着披上银妆的树木,诗人忽然觉得自己好象已置身于大好春光之中,那强劲的春风,一夜之间竟吹开了这千树万树的梨花,一个“忽”字,不仅表现了边塞气象变化的神奇,而且传达出诗人赏雪时的惊喜心情。比喻辞格的运用,既清新而贴切写出了边塞特有的奇异风光,又表现了诗人开阔的胸襟。散八珠帘湿罗幕,

狐裘不暖锦衾薄。 一个“散”字,写出了风吹雪花点点飘入帐内的情景,一个“入”字,将读者的视线从广漠无垠的空中转移到中军将领们的住所上来,“湿”字写雪花融化,沾湿了罗幕。“狐裘”写白天,“锦衾”写夜晚,“不暖”和“薄”,均可见出雪天的奇寒。将军角弓不得控,

都护铁衣冷难着。 “角弓不得控”和“铁衣冷难着”,生动地表现了胡天的奇寒叫人难以忍受,“将军”与“都护”尚且如此,一般士兵就可想而知了。

这两句与前两句既表现了边地军营中将士的苦寒生活,又从侧面烘托出了大雪的寒威。瀚海阑干百丈冰,

愁云惨淡万里凝。 这两句转写野外雪景。“瀚海阑干”绘出了非常开阔的画面;“百丈冰”是夸张的说法,极言奇寒。一个“愁”字,一个“惨”字,具有浓烈的感彩,为饯别场面酝酿了气氛。这一图景与前面形成了鲜明的对照,表现出诗人思想感情上的矛盾:一方面他热爱边地的特有风光,另一方面武判官的“归京”又牵动了诗的乡土之思。中军置酒饮归客,

胡琴琵琶与羌笛。 写送别宴会,点明地点是在中军营帐。“饮归客”说明举行这次宴会是为了送武判官归京。此句紧扣诗题,连举三种乐器,以借代的方式,写出了送别宴会上的热闹情景。纷纷暮雪下辕门,

风掣红旗冻不翻。 酒宴散后,送客出辕门。一个“暮”字,点明时间是在傍晚,“纷纷”极言雪之大,“冻不翻”极言天之寒。轮台东门送君去,

去时雪满天山路。 从辕门一直送到轮台东门,表现了诗人对朋友的依依不舍。“雪满天山路”既表现出了风雪之猛,路之难行,又传达出了诗人对朋友的关切的担忧。山回路转不见君,

雪上空留马行处。 写与朋友的告别,着力表现诗人伫立远望的情形,“不见”和一个“空”字,均传达出诗人因朋友的离去而产生的无限惆怅之情。白 雪 歌送 武 判 官 归 京 漫天大雪图(前10句)大雪纷飞遍地银妆雪天奇寒难以忍受沙漠冰封愁云惨淡雪中送别图(后8句)设宴饯别寄寓感慨依依惜别无限惆怅描写边地奇异风光,抒发无限惆怅之情合作探究试比较《送孟浩然之广陵》与

《白雪歌送武判官归京》的不同点比较角度提示

送别人物:送别地点:目的地:送别环境:送别心情: 诗歌风格:

送别人物:《白》诗岑参送武判官;《黄》诗李白送孟浩然;

送别地点:《白》诗新疆轮台;《黄》诗黄鹤楼;

目的地:《白》诗京城长安;《黄》诗扬州;?

送别环境:《白》诗冰天雪地;《黄》诗繁花似锦;

送别心情:《白》诗百感交集战友别;《黄》诗诗意风流别;

诗歌风格:《白》诗豪放雄奇;《黄》诗潇洒飘逸;岑参诗有独特的艺术风格,本诗立意奇、

构思新,常以新奇的想象、极度的夸张

宏大的气势、绚丽的色彩创造出千姿百

态的艺术形象,开拓出广阔、隽永的境

界,充满乐观进取的精神。艺术风格综述谢谢!再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》