第4章 第1节 常见的化学反应——燃烧 导学案(2课时,含部分答案)

文档属性

| 名称 | 第4章 第1节 常见的化学反应——燃烧 导学案(2课时,含部分答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 144.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-08-16 11:32:42 | ||

图片预览

文档简介

第4章 认识化学变化 第1节 常见的化学反应—燃烧

第1课时

【学习目标】

1.了解燃烧的概念;2.认识燃烧的三个条件及灭火的原理和方法;3.能利用燃烧与灭火的知识解释日常生活中的一些现象;4.能通过小组探究,设计实验验证燃烧的三个条件和灭火的三个原理,培养学生的主动探究意识及合作精神;5.了解相关的消防安全常识,培养学生理论联系实际的能力

【学习重、难点】

1.燃烧的条件及其探究;2.灭火的原理和方法及其探究

学习过程

一、课前学习

阅读教材回答以下问题

1.在前面的学习中同学们一定知道许多燃烧的事例,你能否把这些燃烧的现象填入课本P92表4-1中,然后总结特征得出燃烧的概念

燃烧反应的特征可归纳为: 。

燃烧是 。

2.物质燃烧的条件:① ② ③ 。

3.灭火的原理有:① ② ③ ,

着火点是指 。

二、预习展示

1、下列关于燃烧的叙述正确的是( )

A.有放热、发光现象的变化一定是燃烧

B.在氧气中能燃烧的物质在空气中也一定能燃烧

C.可燃物燃烧时一定有发光放热现象

D.可燃物燃烧时一定有火焰和发光的现象

2、纸比煤易点燃的原因是( )

A.纸比煤接触空气面积大 B.纸比煤的着火点高

C.纸比煤的着火点低 D.纸比煤的密度小

3、开辟防火带是山林防火的一个措施。在树林中开辟防火带的主要目的是( )

A、降低着火点 B、隔绝空气 C、隔离可燃物 D、沿通道扩散浓烟

4、烧柴禾时,通常把木材架空一些才能燃烧得更旺,这是因为( )

A、可以降低着火点 B、散热的速率快

C、木柴是可燃物 D、使柴禾与空气充分接触

5、住宅和商场等地发生火灾,消防队员用高压水枪喷水灭火,水在灭火中的作用是( )

A、降低可燃物的着火点 B、水分解出不助燃的物质,使火焰熄灭

C、降温至可燃物的着火点以下 D、隔绝空气中的氧气

6、1991年,海湾战争期间,科威特油井被炸燃烧,下列措施不能考虑用于油井灭火的是( )

A、设法使火焰隔绝空气 B、设法阻止石油喷射

C、设法降低石油的着火点 D、设法降低油井井口温度

7、点燃的火柴,竖直向上,火柴杆易熄灭,其原因是( )

A、火柴杆温度达不到着火点 B、火柴杆着火点高

C、火柴杆潮湿,不易点燃 D、火柴杆接触氧气少

我的疑惑:(请将预习中不能解决的问题写下来,供课堂解决。

三、课内学习,合作探究,展示汇报:

目标一、燃烧的条件

【交流与讨论】

要发生燃烧这种现象需要有哪些条件呢?请同学们思考讨论下列问题,试着总结出燃烧的条件。

①酒精和水两种液体,哪种能被点燃?

②用透明的玻璃杯罩住燃着的小蜡烛,小蜡烛能长时间持续燃烧吗?

③怎样才能使小木棍燃烧,,为什么?[来源:学|科|网]

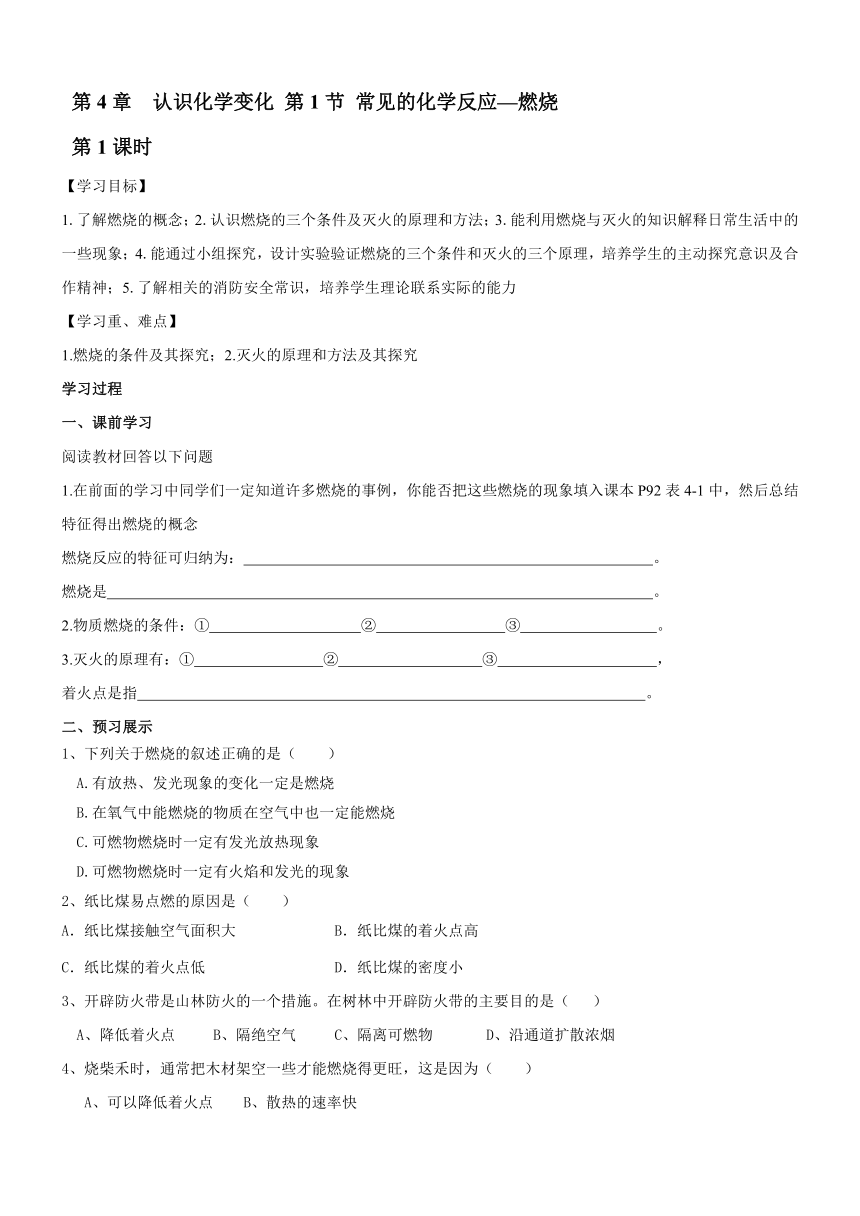

归纳总结:物质燃烧必须同时具备的三个条件是(1) (2)

(3) ,着火点是物质的本质属性, 改变(填“能”或“不能”)

④请同学们运用所学知识解释手帕烧不坏之谜:

【小结】物质燃烧需同时满足的条件(火三角):

火

【交流与讨论】

1、如何让水中的白磷燃烧起来?

2、你能解释化学魔术“烧不坏的手帕”的原理吗?

【观察与思考】火灾的图片

目标二、灭火的原理和方法

【活动与探究】点燃一支蜡烛并用尽可能多的方法熄灭。

【交流与讨论】

1、灭火的原理有哪些?

2、生活生产中有哪些灭火事例?用了哪些灭火方法?

【小结】灭火的原理有 、

、 。

【交流与讨论】如果你不幸身处火场,如何自救?

【知识链接】常用的灭火器:

灭火器的种类

适用范围

泡沫灭火器

扑灭木材、棉布等引起的火灾

干粉灭火器

扑灭一般火灾及油、气引起的火灾

液态二氧化碳灭火器

扑灭图书档案、贵重设备、精密仪器、电器等引起的火灾

【达标检测】

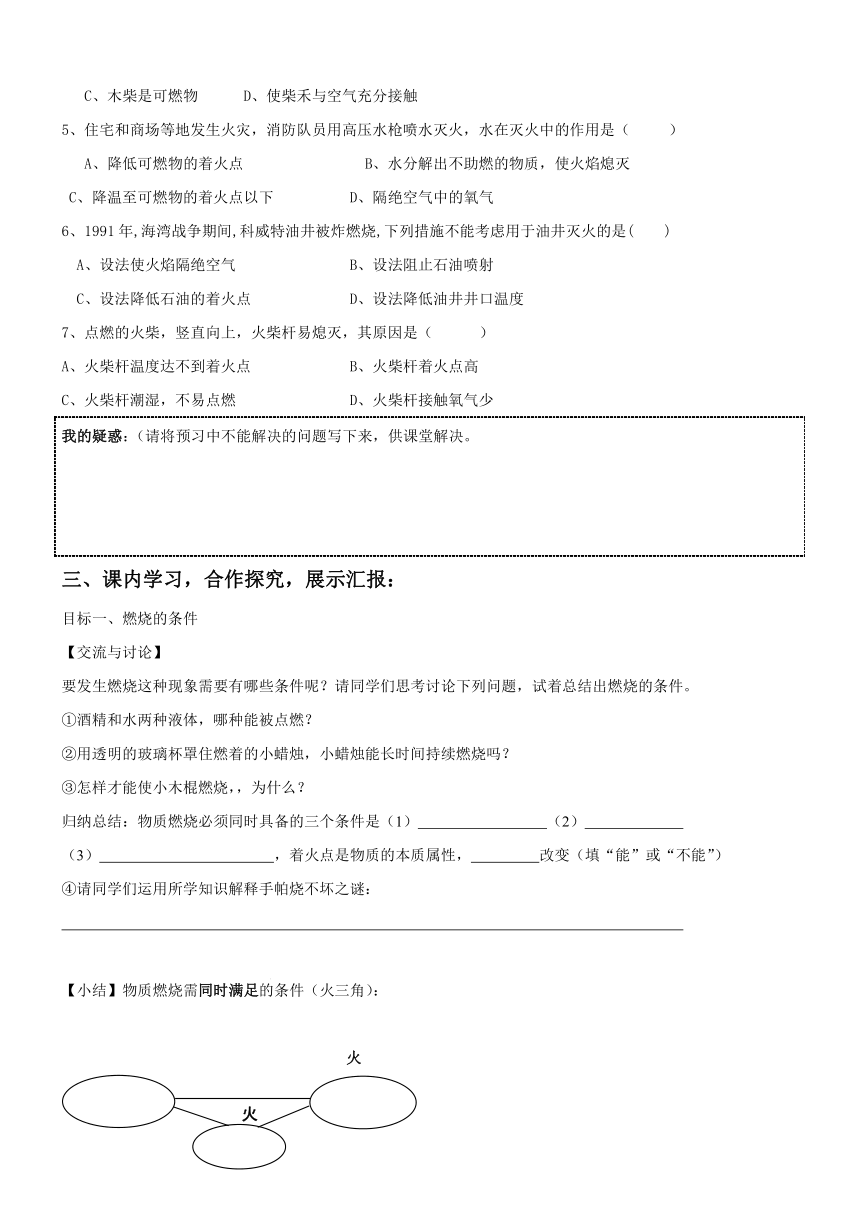

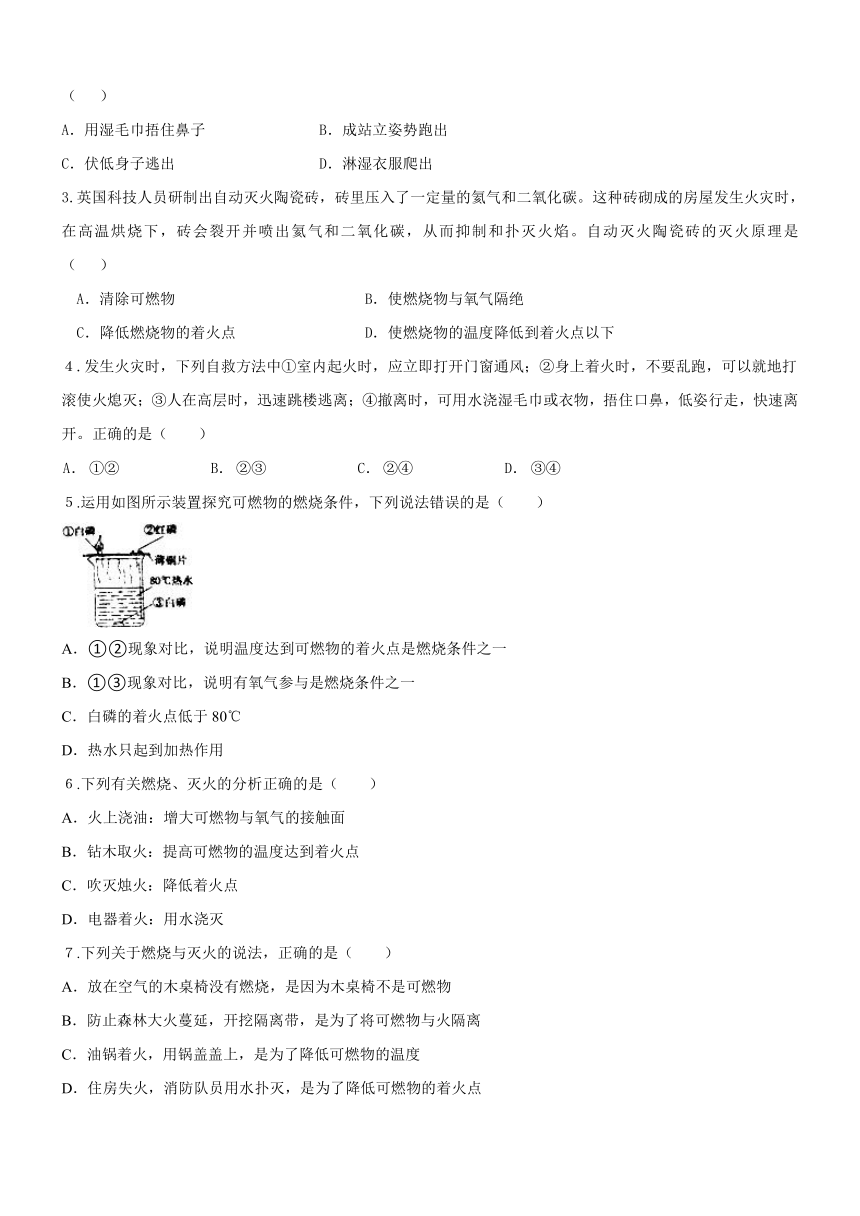

1. 为探究物质的燃烧条件,某同学进行了如右图所示的实验,下列有关说法正确的是 ( )

A.现象①③说明白磷的着火点比红磷的着火点低

B.现象①②说明物质的燃烧需要达到一定的温度

C.现象②③说明物质燃烧需要氧气

D.现象③说明红磷不是可燃物

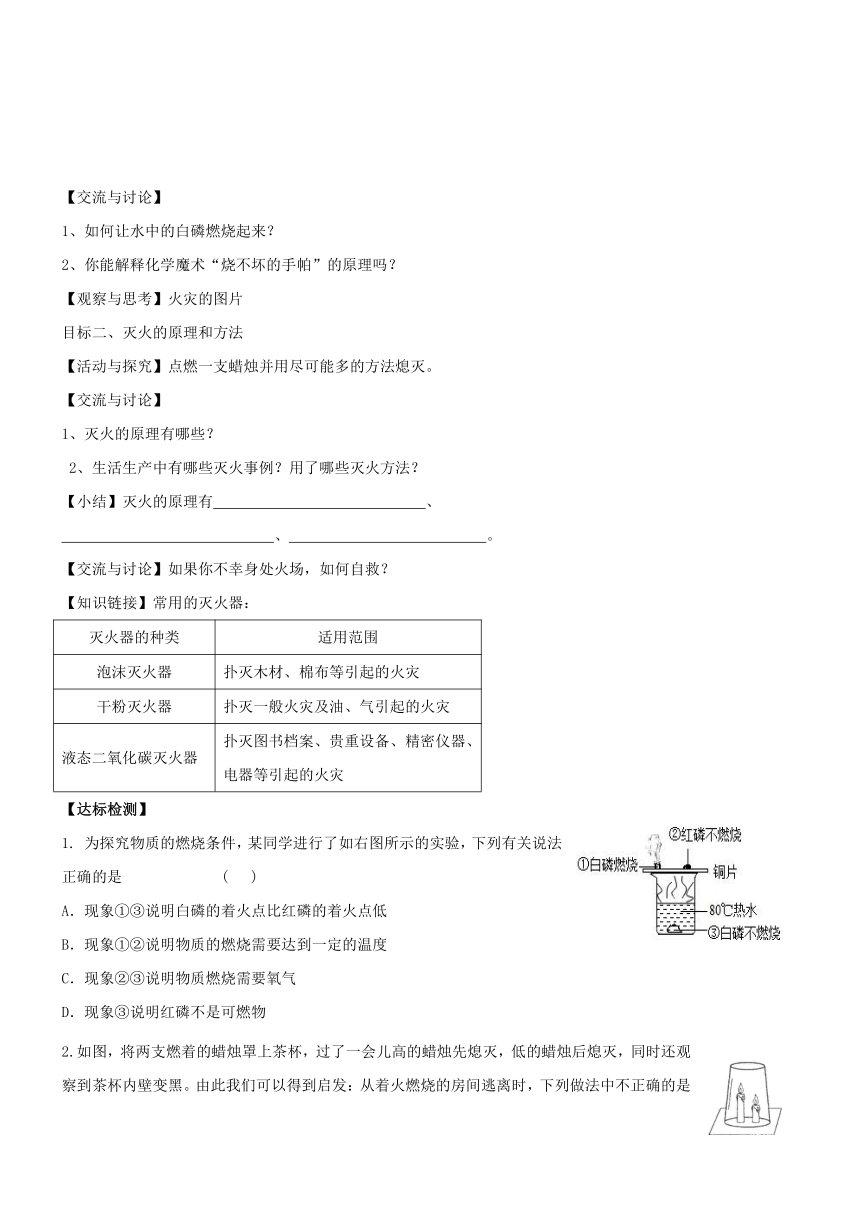

2.如图,将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,过了一会儿高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,同时还观察到茶杯内壁变黑。由此我们可以得到启发:从着火燃烧的房间逃离时,下列做法中不正确的是 ( )

A.用湿毛巾捂住鼻子 B.成站立姿势跑出

C.伏低身子逃出 D.淋湿衣服爬出

3.英国科技人员研制出自动灭火陶瓷砖,砖里压入了一定量的氦气和二氧化碳。这种砖砌成的房屋发生火灾时,在高温烘烧下,砖会裂开并喷出氦气和二氧化碳,从而抑制和扑灭火焰。自动灭火陶瓷砖的灭火原理是 ( )

A.清除可燃物 B.使燃烧物与氧气隔绝

C.降低燃烧物的着火点 D.使燃烧物的温度降低到着火点以下

4.发生火灾时,下列自救方法中①室内起火时,应立即打开门窗通风;②身上着火时,不要乱跑,可以就地打滚使火熄灭;③人在高层时,迅速跳楼逃离;④撤离时,可用水浇湿毛巾或衣物,捂住口鼻,低姿行走,快速离开。正确的是( )

A.

①②

B.

②③

C.

②④

D.

③④

5.运用如图所示装置探究可燃物的燃烧条件,下列说法错误的是( )

A.①②现象对比,说明温度达到可燃物的着火点是燃烧条件之一

B.①③现象对比,说明有氧气参与是燃烧条件之一

C.白磷的着火点低于80℃

D.热水只起到加热作用

6.下列有关燃烧、灭火的分析正确的是( )

A.火上浇油:增大可燃物与氧气的接触面

B.钻木取火:提高可燃物的温度达到着火点

C.吹灭烛火:降低着火点

D.电器着火:用水浇灭

7.下列关于燃烧与灭火的说法,正确的是( )

A.放在空气的木桌椅没有燃烧,是因为木桌椅不是可燃物

B.防止森林大火蔓延,开挖隔离带,是为了将可燃物与火隔离

C.油锅着火,用锅盖盖上,是为了降低可燃物的温度

D.住房失火,消防队员用水扑灭,是为了降低可燃物的着火点

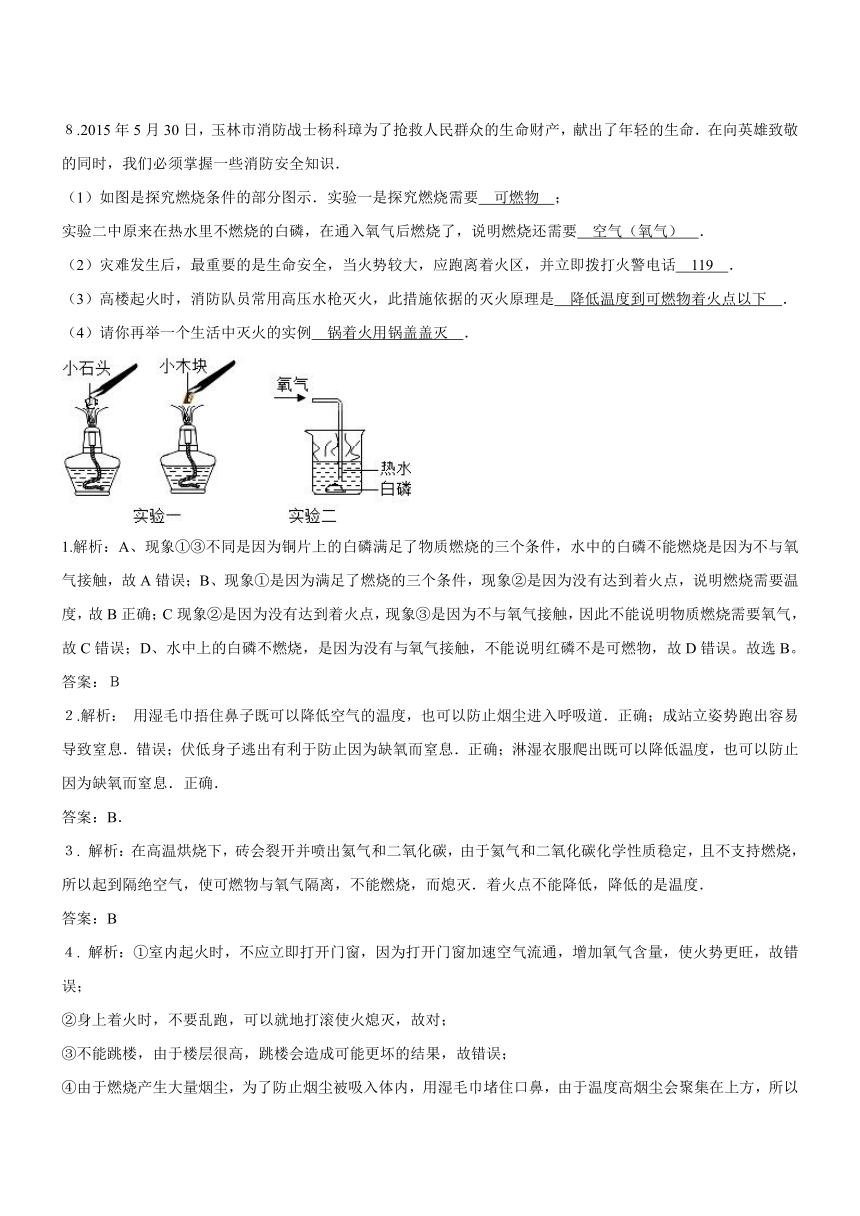

8.2015年5月30日,玉林市消防战士杨科璋为了抢救人民群众的生命财产,献出了年轻的生命.在向英雄致敬的同时,我们必须掌握一些消防安全知识.

(1)如图是探究燃烧条件的部分图示.实验一是探究燃烧需要 可燃物 ;

实验二中原来在热水里不燃烧的白磷,在通入氧气后燃烧了,说明燃烧还需要 空气(氧气) .

(2)灾难发生后,最重要的是生命安全,当火势较大,应跑离着火区,并立即拨打火警电话 119 .

(3)高楼起火时,消防队员常用高压水枪灭火,此措施依据的灭火原理是 降低温度到可燃物着火点以下 .

(4)请你再举一个生活中灭火的实例 锅着火用锅盖盖灭 .

1.解析:A、现象①③不同是因为铜片上的白磷满足了物质燃烧的三个条件,水中的白磷不能燃烧是因为不与氧气接触,故A错误;B、现象①是因为满足了燃烧的三个条件,现象②是因为没有达到着火点,说明燃烧需要温度,故B正确;C现象②是因为没有达到着火点,现象③是因为不与氧气接触,因此不能说明物质燃烧需要氧气,故C错误;D、水中上的白磷不燃烧,是因为没有与氧气接触,不能说明红磷不是可燃物,故D错误。故选B。

答案:B

2.解析: 用湿毛巾捂住鼻子既可以降低空气的温度,也可以防止烟尘进入呼吸道.正确;成站立姿势跑出容易导致窒息.错误;伏低身子逃出有利于防止因为缺氧而窒息.正确;淋湿衣服爬出既可以降低温度,也可以防止因为缺氧而窒息.正确.

答案:B.

3. 解析:在高温烘烧下,砖会裂开并喷出氦气和二氧化碳,由于氦气和二氧化碳化学性质稳定,且不支持燃烧,所以起到隔绝空气,使可燃物与氧气隔离,不能燃烧,而熄灭.着火点不能降低,降低的是温度.

答案:B

4. 解析:①室内起火时,不应立即打开门窗,因为打开门窗加速空气流通,增加氧气含量,使火势更旺,故错误;

②身上着火时,不要乱跑,可以就地打滚使火熄灭,故对;

③不能跳楼,由于楼层很高,跳楼会造成可能更坏的结果,故错误;

④由于燃烧产生大量烟尘,为了防止烟尘被吸入体内,用湿毛巾堵住口鼻,由于温度高烟尘会聚集在上方,所以要匍匐前进寻找安全出口,故对.

答案:C

5.解析:现象①②不同是因为到达白磷的着火点,红磷不不燃烧是因为没有达到着火点,故A正确;①中的白磷与氧气接触,③中的白磷与氧气不接触,通过现象对比,说明有氧气参与是燃烧条件之一,故B正确;铜片上的白磷燃烧,说明它的燃烧所需温度不高于80℃,故C正确;热水除了提供热量,还能使水中的白磷与氧气隔绝,故D错误.

答案:D.

6.解析:“火上浇油”的化学意思是向燃烧的物质中增加可燃物﹣﹣油,可以使燃烧更旺,故错误;钻木取火的过程是钻木时要克服摩擦力做功,物质的内能增加,从而使得温度升高,当可燃物的温度达到着火点而燃烧,故正确;用嘴吹灭蜡烛的火焰,是因为降低了可燃物的温度到着火点以下,达到灭火的目的,而不是降低着火点,故错误;向着火的电器上浇水,可能会因水的导电性而使扑火者触电,或引发电路短路布引起更大面积的燃烧,故错误.

答案:B.

7.解析:木桌是可燃物,放置在空气中已与氧气接触,没有燃烧是因为其的温度没有达到着火点,所以错误;开挖隔离带,把可燃物与其它物品隔离达到灭火的目的,所以正确;油锅着火,用锅盖盖上,是为了隔绝氧气灭火,所以错误;着火点一般是固定不变的,用水扑灭是因为降低了可燃物的温度到着火点以下,所以错误.

答案:B.

8.解析:(1)试验中的小石头不能燃烧,小木块能够燃烧,说明燃烧首先要是可燃物;实验二中原来在热水里不燃烧的白磷,在通入氧气后燃烧了,说明燃烧还需要空气(氧气).

(2)火警电话是119,灾难发生后,最重要的是生命安全,当火势较大,应跑离着火区,并立即拨打火警电话119.

(3)消防队员常用高压水枪灭火,是利用了降低温度到可燃物着火点以下的原理.

(4)生活中常见的着火有:油锅着火、电线着火等.

答案:(1)可燃物;空气(氧气);

(2)119;

(3)降低温度到可燃物着火点以下;

(4)锅着火用锅盖盖灭.

第4章 认识化学变化 第1节 常见的化学反应—燃烧 第2课时

【学习目标】

1.了解碳氢化合物在什么条件下会发生完全燃烧或不完全燃烧,知道两种情况下燃烧产物、燃烧快慢、放热多少等方面的差别。了解不完全燃烧带来的负面影响。

2. 了解CO对人体产生毒害的机理;了解CO产生的主要途径,具有预防大气污染的意识。

3.了解爆炸形成的条件,可燃物燃烧剧烈程度的影响因素;懂得常见易燃、易爆物的储存、运输、使用的注意点,熟悉相关标志。

4.了解可燃性气体或粉尘发生爆炸的条件。了解爆炸极限的概念。知道引爆的常见因素(明火、电火花、高温、撞击等)。

【重点】探究影响燃烧剧烈程度的因素。

【难点】爆炸条件的应用,探究方案的设计与实施。

学习过程

一、课前学习

1、碳在充足的氧气中燃烧,生成_________;氧气不充足生成_________;可燃物(含碳、氢元素)在氧气不充足时发生 燃烧,可燃物中的部分碳、氢元素生成__________、____________等有毒的气体和__ 等物质。

2、CO是 色 味的 气体,能与血液中的 结合,使之丧失输氧功能,导致人体缺氧。

3、 发生在 的空间内,短时间内聚积大量热,

迅速膨胀就会引起 。如果氧气的 太高,或可燃物与氧气的 ,燃烧范围广,周围空气迅速膨胀,也会发生爆炸。

二、预习展示

1.下列因素中影响可燃物燃烧现象的是 ( )

①可燃物的性质;②可燃物跟氧气的接触面积;③氧气的浓度

A.②③ B.①② C. ①③ D.①②③

2.下列气体分别和氧气混合,遇明火不会发生爆炸的 ( )

A.CH4 B.H2 C.CO D.CO2

3.下列各变化过程中,不会释放出一氧化碳的是 ( )

A.绿色植物的光合作用 B.石油产品的燃烧

C.汽车排放的废气 D.煤气的泄漏

4.点燃下列混合物可能会发生爆炸的是 ( )

①N2和O2;②H2和空气;③煤气和空气;④面粉尘和空气;⑤CO和H2

A.①②③④ B.②③④ C.③④⑤ D.①②③④⑤

5.烧木柴时,通常把木柴架空一些能烧燃得更旺,这是因为 ( )

A.使木柴与空气充分接触 B.木柴是可燃物

C.温度易达到木柴的着火点 D.散热快

6.面粉厂、汽车加油站必须张贴的标志是 ( )

7.一氧化碳有毒是因为 ( )

A.它具有可燃性 B.它能与血液里的氧气结合生成二氧化碳 C.它具有还原性

D.它能与血液里的血红蛋白结合,使血红蛋白不能很好地与氧气结合

我的疑惑:(请将预习中不能解决的问题写下来,供课堂解决。

三、课内学习,合作探究,展示汇报:

【观察与思考】你知道液化气灶、煤炉都留有空气进口吗?你会调节空气进口大小吗?小吃店的煤炉为什么要用鼓风机鼓风?机动车排气管为何常冒黑烟?

【活动与探究】蜡烛不完全燃烧实验

现象 ;证明石蜡中含有 元素

探究点一、含碳燃料的完全与不完全燃烧

1.碳燃烧的符号表达式:

完全燃烧 ;不完全燃烧 。

2.一氧化碳

⑴物理性质: 色 味 体,密度比空气 , 溶于水。

⑵化学性质:

①

② 性:吸入人体内的CO跟血液里的________结合

⑶用途

3.比较完全与不完全燃烧,知道不完全燃烧的缺点与危害?知道完全燃烧的重要性

探究点二、可燃物燃烧剧烈程度的影响因素

1.为什么液化气灶、煤气灶、煤炉都留有空气进口?

2.P.94图4-3实验:蜡烛不完全燃烧实验,现象 ,

你的解释:

3.蜡烛分别在空气和氧气中燃烧现象有什么差异?产生差异的原因是什么?

4.在煤炉的进风口扇风炉火有什么变化?

这种变化说明了 燃烧越旺

5.在日常生活中我们燃烧木材,是将一大块木材直接燃烧,还是怎么做?

说明了 燃烧越旺

总结:使燃料完全燃烧的措施

①增大氧气的 ②增大可燃物跟氧气的

探究点三、爆炸现象

【讨论】你知道生活中的哪些爆炸现象?爆炸都是化学变化吗?

【观察与思考】粉尘爆炸实验

【交流与讨论】爆炸是怎样引起的?

【小结】

1、燃烧引起的爆炸发生的原因

1)

2)

【交流与讨论】面粉厂、加油站、煤矿坑道为什么要严禁烟火?

【阅读思考】课本P96常见气体的爆炸极限、p97最后一段—98

知识链接

爆炸极限(爆炸极限的概念见课本P96页)

常见气体或粉尘

爆炸极限(体积分数)

常见气体或粉尘

爆炸极限(或下限)

H2

4%--75%

小麦面粉

9.7 g.m-3

甲烷(CH4)

5%--15%

煤粉

35 g.m-3

CO

12.5—74%

/

/

【课堂训练】

1.下列说法不正确的是( )

A.燃烧不一定有火焰产生

B.物质跟氧气的反应就是燃烧

C.物质在有限的空间内燃烧,可能会引起爆炸

D.物质燃烧的剧烈程度与氧气的浓度有关

2.下列有关燃烧和灭火的说法正确的是( )

A.只要温度达到可燃物的着火点,可燃物就能燃烧

B.空气中混有可燃性气体,遇明火可能发生爆炸

C.通过降低可燃物的着火点可以灭火

D.任何燃料完全燃烧时,一定会生成二氧化碳

3.目前,许多烧烤店都改用机制炭作燃料,引燃机制炭可以使用固体酒精,盖灭机制炭可以使用炭灰,下列有关说法错误的是( )

A.酒精的燃烧是为了升高温度

B.炭灰可以隔绝空气而使机制炭熄灭

C.酒精的燃烧会升高机制炭的着火点

D.机制炭做成空心可以增大与空气的接触面积

4.下列有关燃烧、灭火的分析正确的是( )

A.火上浇油:增大可燃物与氧气的接触面

B.钻木取火:提高可燃物的温度达到着火点

C.吹灭烛火:降低着火点

D.电器着火:用水浇灭

5.燃烧是一类重要的化学变化,下列关于燃烧的叙述正确的是( )

A.燃烧一定有火焰

B.物质在有限的空间内燃烧,一定会发生爆炸

C.物质跟氧气的反应就是燃烧

D.使可燃物温度降低到着火点以下,可以灭火

6.运用防灾、灭火、自救等安全知识判断,做法不正确的是( )

A.炒菜时油锅着火,立即用锅盖盖灭

B.发现燃气泄漏,立即打开排气扇通风

C.眼睛里溅入药液,立即用水冲洗,切不可用手揉眼睛

D.遭遇火灾,用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区域

7.下列说法中正确的是( )

A.铁丝在纯氧气中能燃烧而在空气中不燃烧,说明铁丝的着火点因物质不同而改变

B.硫在空气中燃烧产生淡蓝色火焰,而在氧气中燃烧产生蓝紫色火焰,说明燃烧现象与氧气的浓度有关

C.爆炸就是发生了急剧的化学变化

D.缓慢氧化最终必引起自燃

8.下列图标中与燃烧和爆炸无关的是( )

A B C D

图4–1–3

9.为防止煤气中毒,并提高煤的利用率,可采取的措施是( )

A.减少送风量 B.加大煤的用量

C.将煤做成实心块状 D.将煤做成蜂窝状

10.科学地利用和控制燃烧非常重要。同种可燃物燃烧的剧烈程度和什么因素有关?请写出其中的一种因素,并举出实例加以论证。

1.解析:木炭燃烧现象中没有火焰产生,A正确;物质与氧气的反应可能属于缓慢氧化,B不正确;物质在有限的空间内燃烧,会造成气体的急剧膨胀,有可能会引起爆炸,C正确;物质燃烧的剧烈程度与氧气的浓度有关,浓度越大,反应越剧烈,D正确.

答案:B.

2.解析:可燃物燃烧不但要达到着火点,还要与氧气接触,故错误;空气中混有可燃性气体,遇明火可能发生爆炸,故正确;可燃物的着火点是物质的一种属性,不能改变,通过降低可燃物的温度到着火点以下可以灭火,故错误;氢气不含碳,但能够燃烧生成水,不是二氧化碳,故错误.

答案:B

3.解:酒精的燃烧是为了升高温度达到木炭的着火点,故正确;析炭灰可以隔绝空气而使机制炭熄灭,故正确;酒精的燃烧是为了升高温度达到木炭的着火点,机制炭的着火点不能改变,故错误;机制炭做成空心可以增大与空气的接触面积,燃烧更充分,故正确.

答案:C

4.解析:“火上浇油”的化学意思是向燃烧的物质中增加可燃物﹣﹣油,可以使燃烧更旺,故错误.

钻木取火的过程是钻木时要克服摩擦力做功,物质的内能增加,从而使得温度升高,当可燃物的温度达到着火点而燃烧,故正确;用嘴吹灭蜡烛的火焰,是因为降低了可燃物的温度到着火点以下,达到灭火的目的,而不是降低着火点,故错误;向着火的电器上浇水,可能会因水的导电性而使扑火者触电,或引发电路短路布引起更大面积的燃烧,故错误.

答案:B.

5.解析:燃烧不一定有火焰产生,如铁在氧气中燃烧,火星四射,没有火焰产生;物质在有限的空间内燃烧,应该还产生大量的热或气,才会发生爆炸;物质跟氧气也可能发生缓慢氧化,如铁的生锈;降低温度到着火点以下是灭火的一种措施。[来源:学*科*网]

答案:D.

6.解析:炒菜时油锅着火盖上锅盖隔绝了氧气,起到灭火的作用,故正确;可燃性气体,遇到明火或者电火花时可能发生爆炸,应该严禁开启排气扇.故错误;腐蚀性药液对人体具有腐蚀性,所以若不慎将腐蚀性药液溅入眼睛,要立即用水冲洗,切不可用手揉眼睛,故正确;用湿毛巾捂住口鼻可以防止有害气体和粉尘进入呼吸道,所以逃生时用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区域,故正确.

答案:B.

7.解析:可燃物的着火点是物质本身的固有属性,一般不能改变,A的说法错误。影响燃烧现象的因素与可燃物和氧气的接触面积、浓度有关,B的说法正确。接触面积越大、氧气的浓度越大,燃烧越剧烈。把爆炸都认为是化学变化了,忽略了属于物理变化的爆炸,C的说法错误。自燃一般是由缓慢氧化引起的,但缓慢氧化不一定引起自燃,如钢铁生锈是

缓慢氧化,但不会发生自燃现象,D的说法错误。

答案:B

8. 解析:A为禁止带火种;B为禁止燃放鞭炮;C为禁止吸烟;D为禁止鸣笛,故D项图标与燃烧和爆炸无关。

答案:D

9.解析:氧气的含有越高物质燃烧越充分,减少送风量,氧气的量会不充足,煤可能会发生不充分燃烧生成一氧化碳,A不正确;加大煤的用量,会造成煤发生不完全燃烧产生一氧化碳,B不正确;将煤做成实心块状,煤与氧气的接触面积较小,不能完全燃烧,C不正确;将煤做成蜂窝状,增大了煤与空气的接触面积,促进煤完全燃烧,D方法正确。

答案:D

10.. 解析:同种可燃物,燃烧的剧烈程度只与氧气的浓度及可燃物与氧气的接触面积有关。氧气的浓度越大,可燃物燃烧越剧烈。如:硫在氧气中燃烧发出明亮的蓝紫色火焰,在空气中燃烧发出微弱的淡蓝色火焰。可燃物与氧气的接触面积越大,燃烧越剧烈。如:煤粉和煤块都在空气中燃烧时,前者更剧烈。

答案:同种可燃物燃烧的剧烈程度与氧气的浓度有关。如:木炭(或硫)在氧气中燃烧比在空气中更剧烈等。或同种可燃物燃烧的剧烈程度与可燃物跟氧气的接触面积有关等。如:煤粉在空气中燃烧比煤块更剧烈等。

第1课时

【学习目标】

1.了解燃烧的概念;2.认识燃烧的三个条件及灭火的原理和方法;3.能利用燃烧与灭火的知识解释日常生活中的一些现象;4.能通过小组探究,设计实验验证燃烧的三个条件和灭火的三个原理,培养学生的主动探究意识及合作精神;5.了解相关的消防安全常识,培养学生理论联系实际的能力

【学习重、难点】

1.燃烧的条件及其探究;2.灭火的原理和方法及其探究

学习过程

一、课前学习

阅读教材回答以下问题

1.在前面的学习中同学们一定知道许多燃烧的事例,你能否把这些燃烧的现象填入课本P92表4-1中,然后总结特征得出燃烧的概念

燃烧反应的特征可归纳为: 。

燃烧是 。

2.物质燃烧的条件:① ② ③ 。

3.灭火的原理有:① ② ③ ,

着火点是指 。

二、预习展示

1、下列关于燃烧的叙述正确的是( )

A.有放热、发光现象的变化一定是燃烧

B.在氧气中能燃烧的物质在空气中也一定能燃烧

C.可燃物燃烧时一定有发光放热现象

D.可燃物燃烧时一定有火焰和发光的现象

2、纸比煤易点燃的原因是( )

A.纸比煤接触空气面积大 B.纸比煤的着火点高

C.纸比煤的着火点低 D.纸比煤的密度小

3、开辟防火带是山林防火的一个措施。在树林中开辟防火带的主要目的是( )

A、降低着火点 B、隔绝空气 C、隔离可燃物 D、沿通道扩散浓烟

4、烧柴禾时,通常把木材架空一些才能燃烧得更旺,这是因为( )

A、可以降低着火点 B、散热的速率快

C、木柴是可燃物 D、使柴禾与空气充分接触

5、住宅和商场等地发生火灾,消防队员用高压水枪喷水灭火,水在灭火中的作用是( )

A、降低可燃物的着火点 B、水分解出不助燃的物质,使火焰熄灭

C、降温至可燃物的着火点以下 D、隔绝空气中的氧气

6、1991年,海湾战争期间,科威特油井被炸燃烧,下列措施不能考虑用于油井灭火的是( )

A、设法使火焰隔绝空气 B、设法阻止石油喷射

C、设法降低石油的着火点 D、设法降低油井井口温度

7、点燃的火柴,竖直向上,火柴杆易熄灭,其原因是( )

A、火柴杆温度达不到着火点 B、火柴杆着火点高

C、火柴杆潮湿,不易点燃 D、火柴杆接触氧气少

我的疑惑:(请将预习中不能解决的问题写下来,供课堂解决。

三、课内学习,合作探究,展示汇报:

目标一、燃烧的条件

【交流与讨论】

要发生燃烧这种现象需要有哪些条件呢?请同学们思考讨论下列问题,试着总结出燃烧的条件。

①酒精和水两种液体,哪种能被点燃?

②用透明的玻璃杯罩住燃着的小蜡烛,小蜡烛能长时间持续燃烧吗?

③怎样才能使小木棍燃烧,,为什么?[来源:学|科|网]

归纳总结:物质燃烧必须同时具备的三个条件是(1) (2)

(3) ,着火点是物质的本质属性, 改变(填“能”或“不能”)

④请同学们运用所学知识解释手帕烧不坏之谜:

【小结】物质燃烧需同时满足的条件(火三角):

火

【交流与讨论】

1、如何让水中的白磷燃烧起来?

2、你能解释化学魔术“烧不坏的手帕”的原理吗?

【观察与思考】火灾的图片

目标二、灭火的原理和方法

【活动与探究】点燃一支蜡烛并用尽可能多的方法熄灭。

【交流与讨论】

1、灭火的原理有哪些?

2、生活生产中有哪些灭火事例?用了哪些灭火方法?

【小结】灭火的原理有 、

、 。

【交流与讨论】如果你不幸身处火场,如何自救?

【知识链接】常用的灭火器:

灭火器的种类

适用范围

泡沫灭火器

扑灭木材、棉布等引起的火灾

干粉灭火器

扑灭一般火灾及油、气引起的火灾

液态二氧化碳灭火器

扑灭图书档案、贵重设备、精密仪器、电器等引起的火灾

【达标检测】

1. 为探究物质的燃烧条件,某同学进行了如右图所示的实验,下列有关说法正确的是 ( )

A.现象①③说明白磷的着火点比红磷的着火点低

B.现象①②说明物质的燃烧需要达到一定的温度

C.现象②③说明物质燃烧需要氧气

D.现象③说明红磷不是可燃物

2.如图,将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,过了一会儿高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,同时还观察到茶杯内壁变黑。由此我们可以得到启发:从着火燃烧的房间逃离时,下列做法中不正确的是 ( )

A.用湿毛巾捂住鼻子 B.成站立姿势跑出

C.伏低身子逃出 D.淋湿衣服爬出

3.英国科技人员研制出自动灭火陶瓷砖,砖里压入了一定量的氦气和二氧化碳。这种砖砌成的房屋发生火灾时,在高温烘烧下,砖会裂开并喷出氦气和二氧化碳,从而抑制和扑灭火焰。自动灭火陶瓷砖的灭火原理是 ( )

A.清除可燃物 B.使燃烧物与氧气隔绝

C.降低燃烧物的着火点 D.使燃烧物的温度降低到着火点以下

4.发生火灾时,下列自救方法中①室内起火时,应立即打开门窗通风;②身上着火时,不要乱跑,可以就地打滚使火熄灭;③人在高层时,迅速跳楼逃离;④撤离时,可用水浇湿毛巾或衣物,捂住口鼻,低姿行走,快速离开。正确的是( )

A.

①②

B.

②③

C.

②④

D.

③④

5.运用如图所示装置探究可燃物的燃烧条件,下列说法错误的是( )

A.①②现象对比,说明温度达到可燃物的着火点是燃烧条件之一

B.①③现象对比,说明有氧气参与是燃烧条件之一

C.白磷的着火点低于80℃

D.热水只起到加热作用

6.下列有关燃烧、灭火的分析正确的是( )

A.火上浇油:增大可燃物与氧气的接触面

B.钻木取火:提高可燃物的温度达到着火点

C.吹灭烛火:降低着火点

D.电器着火:用水浇灭

7.下列关于燃烧与灭火的说法,正确的是( )

A.放在空气的木桌椅没有燃烧,是因为木桌椅不是可燃物

B.防止森林大火蔓延,开挖隔离带,是为了将可燃物与火隔离

C.油锅着火,用锅盖盖上,是为了降低可燃物的温度

D.住房失火,消防队员用水扑灭,是为了降低可燃物的着火点

8.2015年5月30日,玉林市消防战士杨科璋为了抢救人民群众的生命财产,献出了年轻的生命.在向英雄致敬的同时,我们必须掌握一些消防安全知识.

(1)如图是探究燃烧条件的部分图示.实验一是探究燃烧需要 可燃物 ;

实验二中原来在热水里不燃烧的白磷,在通入氧气后燃烧了,说明燃烧还需要 空气(氧气) .

(2)灾难发生后,最重要的是生命安全,当火势较大,应跑离着火区,并立即拨打火警电话 119 .

(3)高楼起火时,消防队员常用高压水枪灭火,此措施依据的灭火原理是 降低温度到可燃物着火点以下 .

(4)请你再举一个生活中灭火的实例 锅着火用锅盖盖灭 .

1.解析:A、现象①③不同是因为铜片上的白磷满足了物质燃烧的三个条件,水中的白磷不能燃烧是因为不与氧气接触,故A错误;B、现象①是因为满足了燃烧的三个条件,现象②是因为没有达到着火点,说明燃烧需要温度,故B正确;C现象②是因为没有达到着火点,现象③是因为不与氧气接触,因此不能说明物质燃烧需要氧气,故C错误;D、水中上的白磷不燃烧,是因为没有与氧气接触,不能说明红磷不是可燃物,故D错误。故选B。

答案:B

2.解析: 用湿毛巾捂住鼻子既可以降低空气的温度,也可以防止烟尘进入呼吸道.正确;成站立姿势跑出容易导致窒息.错误;伏低身子逃出有利于防止因为缺氧而窒息.正确;淋湿衣服爬出既可以降低温度,也可以防止因为缺氧而窒息.正确.

答案:B.

3. 解析:在高温烘烧下,砖会裂开并喷出氦气和二氧化碳,由于氦气和二氧化碳化学性质稳定,且不支持燃烧,所以起到隔绝空气,使可燃物与氧气隔离,不能燃烧,而熄灭.着火点不能降低,降低的是温度.

答案:B

4. 解析:①室内起火时,不应立即打开门窗,因为打开门窗加速空气流通,增加氧气含量,使火势更旺,故错误;

②身上着火时,不要乱跑,可以就地打滚使火熄灭,故对;

③不能跳楼,由于楼层很高,跳楼会造成可能更坏的结果,故错误;

④由于燃烧产生大量烟尘,为了防止烟尘被吸入体内,用湿毛巾堵住口鼻,由于温度高烟尘会聚集在上方,所以要匍匐前进寻找安全出口,故对.

答案:C

5.解析:现象①②不同是因为到达白磷的着火点,红磷不不燃烧是因为没有达到着火点,故A正确;①中的白磷与氧气接触,③中的白磷与氧气不接触,通过现象对比,说明有氧气参与是燃烧条件之一,故B正确;铜片上的白磷燃烧,说明它的燃烧所需温度不高于80℃,故C正确;热水除了提供热量,还能使水中的白磷与氧气隔绝,故D错误.

答案:D.

6.解析:“火上浇油”的化学意思是向燃烧的物质中增加可燃物﹣﹣油,可以使燃烧更旺,故错误;钻木取火的过程是钻木时要克服摩擦力做功,物质的内能增加,从而使得温度升高,当可燃物的温度达到着火点而燃烧,故正确;用嘴吹灭蜡烛的火焰,是因为降低了可燃物的温度到着火点以下,达到灭火的目的,而不是降低着火点,故错误;向着火的电器上浇水,可能会因水的导电性而使扑火者触电,或引发电路短路布引起更大面积的燃烧,故错误.

答案:B.

7.解析:木桌是可燃物,放置在空气中已与氧气接触,没有燃烧是因为其的温度没有达到着火点,所以错误;开挖隔离带,把可燃物与其它物品隔离达到灭火的目的,所以正确;油锅着火,用锅盖盖上,是为了隔绝氧气灭火,所以错误;着火点一般是固定不变的,用水扑灭是因为降低了可燃物的温度到着火点以下,所以错误.

答案:B.

8.解析:(1)试验中的小石头不能燃烧,小木块能够燃烧,说明燃烧首先要是可燃物;实验二中原来在热水里不燃烧的白磷,在通入氧气后燃烧了,说明燃烧还需要空气(氧气).

(2)火警电话是119,灾难发生后,最重要的是生命安全,当火势较大,应跑离着火区,并立即拨打火警电话119.

(3)消防队员常用高压水枪灭火,是利用了降低温度到可燃物着火点以下的原理.

(4)生活中常见的着火有:油锅着火、电线着火等.

答案:(1)可燃物;空气(氧气);

(2)119;

(3)降低温度到可燃物着火点以下;

(4)锅着火用锅盖盖灭.

第4章 认识化学变化 第1节 常见的化学反应—燃烧 第2课时

【学习目标】

1.了解碳氢化合物在什么条件下会发生完全燃烧或不完全燃烧,知道两种情况下燃烧产物、燃烧快慢、放热多少等方面的差别。了解不完全燃烧带来的负面影响。

2. 了解CO对人体产生毒害的机理;了解CO产生的主要途径,具有预防大气污染的意识。

3.了解爆炸形成的条件,可燃物燃烧剧烈程度的影响因素;懂得常见易燃、易爆物的储存、运输、使用的注意点,熟悉相关标志。

4.了解可燃性气体或粉尘发生爆炸的条件。了解爆炸极限的概念。知道引爆的常见因素(明火、电火花、高温、撞击等)。

【重点】探究影响燃烧剧烈程度的因素。

【难点】爆炸条件的应用,探究方案的设计与实施。

学习过程

一、课前学习

1、碳在充足的氧气中燃烧,生成_________;氧气不充足生成_________;可燃物(含碳、氢元素)在氧气不充足时发生 燃烧,可燃物中的部分碳、氢元素生成__________、____________等有毒的气体和__ 等物质。

2、CO是 色 味的 气体,能与血液中的 结合,使之丧失输氧功能,导致人体缺氧。

3、 发生在 的空间内,短时间内聚积大量热,

迅速膨胀就会引起 。如果氧气的 太高,或可燃物与氧气的 ,燃烧范围广,周围空气迅速膨胀,也会发生爆炸。

二、预习展示

1.下列因素中影响可燃物燃烧现象的是 ( )

①可燃物的性质;②可燃物跟氧气的接触面积;③氧气的浓度

A.②③ B.①② C. ①③ D.①②③

2.下列气体分别和氧气混合,遇明火不会发生爆炸的 ( )

A.CH4 B.H2 C.CO D.CO2

3.下列各变化过程中,不会释放出一氧化碳的是 ( )

A.绿色植物的光合作用 B.石油产品的燃烧

C.汽车排放的废气 D.煤气的泄漏

4.点燃下列混合物可能会发生爆炸的是 ( )

①N2和O2;②H2和空气;③煤气和空气;④面粉尘和空气;⑤CO和H2

A.①②③④ B.②③④ C.③④⑤ D.①②③④⑤

5.烧木柴时,通常把木柴架空一些能烧燃得更旺,这是因为 ( )

A.使木柴与空气充分接触 B.木柴是可燃物

C.温度易达到木柴的着火点 D.散热快

6.面粉厂、汽车加油站必须张贴的标志是 ( )

7.一氧化碳有毒是因为 ( )

A.它具有可燃性 B.它能与血液里的氧气结合生成二氧化碳 C.它具有还原性

D.它能与血液里的血红蛋白结合,使血红蛋白不能很好地与氧气结合

我的疑惑:(请将预习中不能解决的问题写下来,供课堂解决。

三、课内学习,合作探究,展示汇报:

【观察与思考】你知道液化气灶、煤炉都留有空气进口吗?你会调节空气进口大小吗?小吃店的煤炉为什么要用鼓风机鼓风?机动车排气管为何常冒黑烟?

【活动与探究】蜡烛不完全燃烧实验

现象 ;证明石蜡中含有 元素

探究点一、含碳燃料的完全与不完全燃烧

1.碳燃烧的符号表达式:

完全燃烧 ;不完全燃烧 。

2.一氧化碳

⑴物理性质: 色 味 体,密度比空气 , 溶于水。

⑵化学性质:

①

② 性:吸入人体内的CO跟血液里的________结合

⑶用途

3.比较完全与不完全燃烧,知道不完全燃烧的缺点与危害?知道完全燃烧的重要性

探究点二、可燃物燃烧剧烈程度的影响因素

1.为什么液化气灶、煤气灶、煤炉都留有空气进口?

2.P.94图4-3实验:蜡烛不完全燃烧实验,现象 ,

你的解释:

3.蜡烛分别在空气和氧气中燃烧现象有什么差异?产生差异的原因是什么?

4.在煤炉的进风口扇风炉火有什么变化?

这种变化说明了 燃烧越旺

5.在日常生活中我们燃烧木材,是将一大块木材直接燃烧,还是怎么做?

说明了 燃烧越旺

总结:使燃料完全燃烧的措施

①增大氧气的 ②增大可燃物跟氧气的

探究点三、爆炸现象

【讨论】你知道生活中的哪些爆炸现象?爆炸都是化学变化吗?

【观察与思考】粉尘爆炸实验

【交流与讨论】爆炸是怎样引起的?

【小结】

1、燃烧引起的爆炸发生的原因

1)

2)

【交流与讨论】面粉厂、加油站、煤矿坑道为什么要严禁烟火?

【阅读思考】课本P96常见气体的爆炸极限、p97最后一段—98

知识链接

爆炸极限(爆炸极限的概念见课本P96页)

常见气体或粉尘

爆炸极限(体积分数)

常见气体或粉尘

爆炸极限(或下限)

H2

4%--75%

小麦面粉

9.7 g.m-3

甲烷(CH4)

5%--15%

煤粉

35 g.m-3

CO

12.5—74%

/

/

【课堂训练】

1.下列说法不正确的是( )

A.燃烧不一定有火焰产生

B.物质跟氧气的反应就是燃烧

C.物质在有限的空间内燃烧,可能会引起爆炸

D.物质燃烧的剧烈程度与氧气的浓度有关

2.下列有关燃烧和灭火的说法正确的是( )

A.只要温度达到可燃物的着火点,可燃物就能燃烧

B.空气中混有可燃性气体,遇明火可能发生爆炸

C.通过降低可燃物的着火点可以灭火

D.任何燃料完全燃烧时,一定会生成二氧化碳

3.目前,许多烧烤店都改用机制炭作燃料,引燃机制炭可以使用固体酒精,盖灭机制炭可以使用炭灰,下列有关说法错误的是( )

A.酒精的燃烧是为了升高温度

B.炭灰可以隔绝空气而使机制炭熄灭

C.酒精的燃烧会升高机制炭的着火点

D.机制炭做成空心可以增大与空气的接触面积

4.下列有关燃烧、灭火的分析正确的是( )

A.火上浇油:增大可燃物与氧气的接触面

B.钻木取火:提高可燃物的温度达到着火点

C.吹灭烛火:降低着火点

D.电器着火:用水浇灭

5.燃烧是一类重要的化学变化,下列关于燃烧的叙述正确的是( )

A.燃烧一定有火焰

B.物质在有限的空间内燃烧,一定会发生爆炸

C.物质跟氧气的反应就是燃烧

D.使可燃物温度降低到着火点以下,可以灭火

6.运用防灾、灭火、自救等安全知识判断,做法不正确的是( )

A.炒菜时油锅着火,立即用锅盖盖灭

B.发现燃气泄漏,立即打开排气扇通风

C.眼睛里溅入药液,立即用水冲洗,切不可用手揉眼睛

D.遭遇火灾,用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区域

7.下列说法中正确的是( )

A.铁丝在纯氧气中能燃烧而在空气中不燃烧,说明铁丝的着火点因物质不同而改变

B.硫在空气中燃烧产生淡蓝色火焰,而在氧气中燃烧产生蓝紫色火焰,说明燃烧现象与氧气的浓度有关

C.爆炸就是发生了急剧的化学变化

D.缓慢氧化最终必引起自燃

8.下列图标中与燃烧和爆炸无关的是( )

A B C D

图4–1–3

9.为防止煤气中毒,并提高煤的利用率,可采取的措施是( )

A.减少送风量 B.加大煤的用量

C.将煤做成实心块状 D.将煤做成蜂窝状

10.科学地利用和控制燃烧非常重要。同种可燃物燃烧的剧烈程度和什么因素有关?请写出其中的一种因素,并举出实例加以论证。

1.解析:木炭燃烧现象中没有火焰产生,A正确;物质与氧气的反应可能属于缓慢氧化,B不正确;物质在有限的空间内燃烧,会造成气体的急剧膨胀,有可能会引起爆炸,C正确;物质燃烧的剧烈程度与氧气的浓度有关,浓度越大,反应越剧烈,D正确.

答案:B.

2.解析:可燃物燃烧不但要达到着火点,还要与氧气接触,故错误;空气中混有可燃性气体,遇明火可能发生爆炸,故正确;可燃物的着火点是物质的一种属性,不能改变,通过降低可燃物的温度到着火点以下可以灭火,故错误;氢气不含碳,但能够燃烧生成水,不是二氧化碳,故错误.

答案:B

3.解:酒精的燃烧是为了升高温度达到木炭的着火点,故正确;析炭灰可以隔绝空气而使机制炭熄灭,故正确;酒精的燃烧是为了升高温度达到木炭的着火点,机制炭的着火点不能改变,故错误;机制炭做成空心可以增大与空气的接触面积,燃烧更充分,故正确.

答案:C

4.解析:“火上浇油”的化学意思是向燃烧的物质中增加可燃物﹣﹣油,可以使燃烧更旺,故错误.

钻木取火的过程是钻木时要克服摩擦力做功,物质的内能增加,从而使得温度升高,当可燃物的温度达到着火点而燃烧,故正确;用嘴吹灭蜡烛的火焰,是因为降低了可燃物的温度到着火点以下,达到灭火的目的,而不是降低着火点,故错误;向着火的电器上浇水,可能会因水的导电性而使扑火者触电,或引发电路短路布引起更大面积的燃烧,故错误.

答案:B.

5.解析:燃烧不一定有火焰产生,如铁在氧气中燃烧,火星四射,没有火焰产生;物质在有限的空间内燃烧,应该还产生大量的热或气,才会发生爆炸;物质跟氧气也可能发生缓慢氧化,如铁的生锈;降低温度到着火点以下是灭火的一种措施。[来源:学*科*网]

答案:D.

6.解析:炒菜时油锅着火盖上锅盖隔绝了氧气,起到灭火的作用,故正确;可燃性气体,遇到明火或者电火花时可能发生爆炸,应该严禁开启排气扇.故错误;腐蚀性药液对人体具有腐蚀性,所以若不慎将腐蚀性药液溅入眼睛,要立即用水冲洗,切不可用手揉眼睛,故正确;用湿毛巾捂住口鼻可以防止有害气体和粉尘进入呼吸道,所以逃生时用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区域,故正确.

答案:B.

7.解析:可燃物的着火点是物质本身的固有属性,一般不能改变,A的说法错误。影响燃烧现象的因素与可燃物和氧气的接触面积、浓度有关,B的说法正确。接触面积越大、氧气的浓度越大,燃烧越剧烈。把爆炸都认为是化学变化了,忽略了属于物理变化的爆炸,C的说法错误。自燃一般是由缓慢氧化引起的,但缓慢氧化不一定引起自燃,如钢铁生锈是

缓慢氧化,但不会发生自燃现象,D的说法错误。

答案:B

8. 解析:A为禁止带火种;B为禁止燃放鞭炮;C为禁止吸烟;D为禁止鸣笛,故D项图标与燃烧和爆炸无关。

答案:D

9.解析:氧气的含有越高物质燃烧越充分,减少送风量,氧气的量会不充足,煤可能会发生不充分燃烧生成一氧化碳,A不正确;加大煤的用量,会造成煤发生不完全燃烧产生一氧化碳,B不正确;将煤做成实心块状,煤与氧气的接触面积较小,不能完全燃烧,C不正确;将煤做成蜂窝状,增大了煤与空气的接触面积,促进煤完全燃烧,D方法正确。

答案:D

10.. 解析:同种可燃物,燃烧的剧烈程度只与氧气的浓度及可燃物与氧气的接触面积有关。氧气的浓度越大,可燃物燃烧越剧烈。如:硫在氧气中燃烧发出明亮的蓝紫色火焰,在空气中燃烧发出微弱的淡蓝色火焰。可燃物与氧气的接触面积越大,燃烧越剧烈。如:煤粉和煤块都在空气中燃烧时,前者更剧烈。

答案:同种可燃物燃烧的剧烈程度与氧气的浓度有关。如:木炭(或硫)在氧气中燃烧比在空气中更剧烈等。或同种可燃物燃烧的剧烈程度与可燃物跟氧气的接触面积有关等。如:煤粉在空气中燃烧比煤块更剧烈等。

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质