3.1 溶液的形成 教案(2课时)

图片预览

文档简介

第三单元 溶液

第一节 溶液的形成

第1课时 溶解的过程及乳化现象

1.知道什么是溶液及溶液的基本特征,能分辨典型溶液中的溶质、溶剂。

2.通过实验认识溶质溶解过程都伴随能量的变化。

3.能说出一些常见的乳化现象。

4.了解溶液在工农业生产和生活的一般应用。

【重点】

溶液的组成及基本特征;物质溶解过程中的温度变化;乳化现象。

【难点】

从微观角度认识物质的溶解过程;溶液中溶质、溶剂的判断。

知识点一 溶液的特征

【自主学习】

阅读教材第58页活动天地,根据食盐在水中的溶解实验回答下列问题:

1.把食盐颗粒放入水中,一段时间后看到的现象是食盐颗粒在水中消失了;原因是:食盐溶解在水中了。

2.想一想:这杯食盐水的上部、中部、下部、任一处是否都一样咸?是一样咸。

3.如果把得到的食盐水密封,保存一个月、一年、两年,食盐颗粒会不会从水中分离出来?不会。

阅读教材58-60页有关内容,完成下列问题:

4.一种或几种物质分散到另一种物质里,形成的均一、稳定的混合物,叫作溶液。溶液是由溶质和溶剂组成,其中被溶解的叫溶质;起溶解作用的叫溶剂。

5.当固体、气体溶于液体时,溶质是固体、气体,溶剂是液体;两种液体相互溶解时量多的作溶剂,量少的作溶质,但溶液中如果有水,不管水的量再多再少,水一律作溶剂。

6.溶液的特征

①均一性:溶液中各部分的性质完全相同。

②稳定性:外界条件如溶剂不蒸发、温度不变时,溶质与溶剂不会分离。

【合作探究】

1.如果把食盐换成黄土或花生油,加入水中,振荡,一段时间后会怎样?

答:静置一段时间就会分层。

2.食盐颗粒溶解的快慢与哪些因素有关?

答:温度,颗粒大小,是否搅拌等。

【教师点拨】

1.物质溶于水,与水反应有溶于水的新物质生成,则新物质为溶质之一;结晶水合物溶于水,溶质是无水的部分。

2.溶液的用途:①对动植物生理活动的重要意义:养料的吸收;动物体内氧气和二氧化碳都是溶解在血液中进行循环的。②医疗上用的葡萄糖溶液和生理盐水,各种注射液都是按一定要求配成溶液使用的。③人类利用化学反应创造和生产物质、开展科学实验,很多是在溶液中进行的。

【跟进训练】

1.下列物质不属于溶液的是(C)

A.糖水 B.食盐水 C.蒸馏水 D.澄清石灰水

2.溶液的基本特征为(C)

A.有色、均匀、澄清 B.无色、均匀 C.均一、稳定 D.久置分层

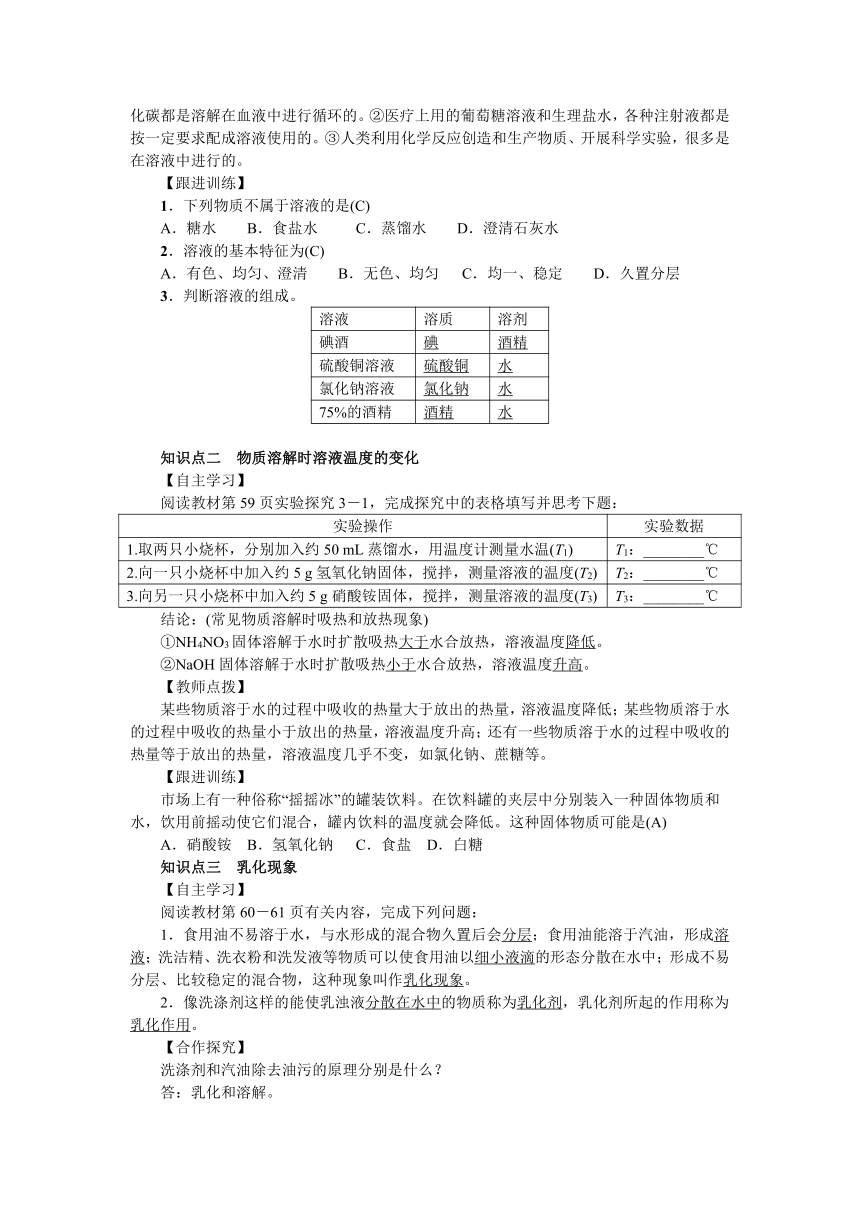

3.判断溶液的组成。

溶液

溶质

溶剂

碘酒

碘

酒精

硫酸铜溶液

硫酸铜

水

氯化钠溶液

氯化钠

水

75%的酒精

酒精

水

知识点二 物质溶解时溶液温度的变化

【自主学习】

阅读教材第59页实验探究3-1,完成探究中的表格填写并思考下题:

实验操作

实验数据

1.取两只小烧杯,分别加入约50 mL蒸馏水,用温度计测量水温(T1)

T1:________℃

2.向一只小烧杯中加入约5 g氢氧化钠固体,搅拌,测量溶液的温度(T2)

T2:________℃

3.向另一只小烧杯中加入约5 g硝酸铵固体,搅拌,测量溶液的温度(T3)

T3:________℃

结论:(常见物质溶解时吸热和放热现象)

①NH4NO3固体溶解于水时扩散吸热大于水合放热,溶液温度降低。

②NaOH固体溶解于水时扩散吸热小于水合放热,溶液温度升高。

【教师点拨】

某些物质溶于水的过程中吸收的热量大于放出的热量,溶液温度降低;某些物质溶于水的过程中吸收的热量小于放出的热量,溶液温度升高;还有一些物质溶于水的过程中吸收的热量等于放出的热量,溶液温度几乎不变,如氯化钠、蔗糖等。

【跟进训练】

市场上有一种俗称“摇摇冰”的罐装饮料。在饮料罐的夹层中分别装入一种固体物质和水,饮用前摇动使它们混合,罐内饮料的温度就会降低。这种固体物质可能是(A)

A.硝酸铵 B.氢氧化钠 C.食盐 D.白糖

知识点三 乳化现象

【自主学习】

阅读教材第60-61页有关内容,完成下列问题:

1.食用油不易溶于水,与水形成的混合物久置后会分层;食用油能溶于汽油,形成溶液;洗洁精、洗衣粉和洗发液等物质可以使食用油以细小液滴的形态分散在水中;形成不易分层、比较稳定的混合物,这种现象叫作乳化现象。

2.像洗涤剂这样的能使乳浊液分散在水中的物质称为乳化剂,乳化剂所起的作用称为乳化作用。

【合作探究】

洗涤剂和汽油除去油污的原理分别是什么?

答:乳化和溶解。

【教师点拨】

经乳化作用形成的乳浊液,液体相对稳定,不再分层,但不是溶液。

【跟进训练】

1.家用洗涤剂在下列哪种情况下效果较好(D)

A.冷水 B.冰水 C.开水 D.温水

2.日常生活中除去油污的方法很多,下列现象不属于乳化现象的是(A)

A.修车工用汽油洗去手上的油污

B.洗发精洗去头发上的油脂

C.洗面奶洗去皮肤上的油脂

D.洗洁精洗去餐具上的油污

完成本课相应练习部分,并预习下一课的内容。

第2课时 饱和溶液与不饱和溶液

1.理解饱和溶液与不饱和溶液的概念,并能说出二者之间的转化方法。

2.知道浓、稀溶液与饱和(不饱和)溶液之间的关系。

【重点】

饱和溶液与不饱和溶液的概念及相互转化。

【难点】

饱和溶液与不饱和溶液的转化方法。

知识点一 饱和溶液与不饱和溶液

【自主学习】

阅读教材第62页活动天地3-3,讨论并交流完成下列各题:

1.(1)在盛有20 mL水的烧杯中,加入5 g硝酸钾,充分搅拌。观察到的现象有固体全部消失;

(2)在上述得到的溶液中,再加入5 g硝酸钾,充分搅拌。观察到的现象有固体部分消失,烧杯底中剩余少量固体;

(3)实验证明,硝酸钾在一定量的水中不能无限地溶解。

2.在一定的温度下,向一定量的溶剂里加入某种溶质,当溶质不能继续溶解时,所得到的溶液叫作这种溶质的饱和溶液。

3.在一定的温度下,向一定量的溶剂里加入某种溶质,当溶质能继续溶解时,所得到的溶液叫作这种溶质的不饱和溶液。

【合作探究】

1.你怎样判断硝酸钾溶液是否达到饱和状态?

答:保持温度不变,向溶液中加入少量硝酸钾固体,如硝酸钾固体不减少,说明原溶液已饱和;如固体减少,说明原溶液不饱和。

2.一定温度下,向一定量的饱和的氯化钠溶液中加入少量的硝酸钾固体,能否溶解?

答:能。

【跟进训练】

1.在一定温度下,某物质的饱和溶液一定是(C)

A.很浓的溶液

B.含100 g水的溶液

C.不能再溶解该物质的溶液

D.含100 g该物质的溶液

2.室温下,向一定质量的氯化钠溶液中加入10 g氯化钠固体,充分搅拌后,尚有部分固体未溶解。再加入10 g水后,固体全部溶解,下列判断正确的是(A)

A.加水前一定是饱和溶液

B.加水前可能是饱和溶液

C.加水后一定是饱和溶液

D.加水后一定是不饱和溶液

知识点二 饱和溶液与不饱和溶液的相互转化

【自主学习】

完成第63页实验探究3-2,归纳实现饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法:

1.取装有10 mL水的小烧杯

实验操作

现象

①加入5 g硝酸钾,充分搅拌

固体部分消失

②加热

固体全部消失

③冷却

又有固体析出

④在步骤①的小烧杯中再加入10 mL水,充分搅拌

固体全部消失

2.实验证明,溶液的“饱和”与“不饱和”是有条件的,改变条件就能使饱和溶液与不饱和溶液相互转化。

3.总结:饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法:

【合作探究】

1.在描述饱和溶液与不饱和溶液时为什么一定要指明“一定温度”和“一定量溶剂”呢?

答:因为改变温度或溶剂的质量,饱和溶液和不饱和溶液可能会相互转化。

2.浓溶液一定是饱和溶液,对吗?稀溶液一定是不饱和溶液,对吗?

答:都不对。

【教师点拨】

对于大多数固体物物质(如氯化钠、硝酸钾等)来说升高温度能使其饱和溶液变为不饱和溶液,但对氢氧化钙(石灰水中的溶质)来说,使其饱和溶液变为不饱和溶液应降低温度。

【跟进训练】

1.要使一瓶接近饱和的溶液转变为饱和溶液,最可靠的方法是(C)

A.升温 B.降温 C.加溶质 D.倒出一些溶液

2.下列说法正确的是(C)

A.浓溶液一定是饱和溶液

B.稀溶液一定是不饱和溶液

C.一杯杯底有食盐固体不能再溶解的食盐水,一定是该温度下食盐的饱和溶液

D.某一温度下一杯杯底有蔗糖固体的蔗糖水,在任何温度下都是饱和溶液

3.向一接近饱和的KNO3溶液中逐渐加入KNO3晶体,下图所示的图像中符合溶液中溶质质量变化规律的是(C)

4.烧杯中盛有一定质量、温度为80 ℃、溶质为M的溶液,将其置于室温环境中,测定不同温度时析出固体M的质量。测定结果记录如下表:

溶液的温度/℃

75

65

50

35

20

析出固体M的质量/g

0

0

2.0

4.5

8.4

若不考虑水蒸发对实验的影响,请回答下列问题。

(1)65 ℃时,该溶液是否为饱和溶液?无法判断(填“是”“否”或“无法判断”);

(2)将40 ℃时接近饱和的M溶液变成饱和溶液,下列方法中一定能达到目的的有②③⑥(填序号)。

①升温 ②降温 ③加溶质M ④加水

⑤加另一种固体N ⑥恒温蒸发水

⑦与40 ℃时M的饱和溶液混合

完成本课相应练习部分,并预习下一课的内容。

第一节 溶液的形成

第1课时 溶解的过程及乳化现象

1.知道什么是溶液及溶液的基本特征,能分辨典型溶液中的溶质、溶剂。

2.通过实验认识溶质溶解过程都伴随能量的变化。

3.能说出一些常见的乳化现象。

4.了解溶液在工农业生产和生活的一般应用。

【重点】

溶液的组成及基本特征;物质溶解过程中的温度变化;乳化现象。

【难点】

从微观角度认识物质的溶解过程;溶液中溶质、溶剂的判断。

知识点一 溶液的特征

【自主学习】

阅读教材第58页活动天地,根据食盐在水中的溶解实验回答下列问题:

1.把食盐颗粒放入水中,一段时间后看到的现象是食盐颗粒在水中消失了;原因是:食盐溶解在水中了。

2.想一想:这杯食盐水的上部、中部、下部、任一处是否都一样咸?是一样咸。

3.如果把得到的食盐水密封,保存一个月、一年、两年,食盐颗粒会不会从水中分离出来?不会。

阅读教材58-60页有关内容,完成下列问题:

4.一种或几种物质分散到另一种物质里,形成的均一、稳定的混合物,叫作溶液。溶液是由溶质和溶剂组成,其中被溶解的叫溶质;起溶解作用的叫溶剂。

5.当固体、气体溶于液体时,溶质是固体、气体,溶剂是液体;两种液体相互溶解时量多的作溶剂,量少的作溶质,但溶液中如果有水,不管水的量再多再少,水一律作溶剂。

6.溶液的特征

①均一性:溶液中各部分的性质完全相同。

②稳定性:外界条件如溶剂不蒸发、温度不变时,溶质与溶剂不会分离。

【合作探究】

1.如果把食盐换成黄土或花生油,加入水中,振荡,一段时间后会怎样?

答:静置一段时间就会分层。

2.食盐颗粒溶解的快慢与哪些因素有关?

答:温度,颗粒大小,是否搅拌等。

【教师点拨】

1.物质溶于水,与水反应有溶于水的新物质生成,则新物质为溶质之一;结晶水合物溶于水,溶质是无水的部分。

2.溶液的用途:①对动植物生理活动的重要意义:养料的吸收;动物体内氧气和二氧化碳都是溶解在血液中进行循环的。②医疗上用的葡萄糖溶液和生理盐水,各种注射液都是按一定要求配成溶液使用的。③人类利用化学反应创造和生产物质、开展科学实验,很多是在溶液中进行的。

【跟进训练】

1.下列物质不属于溶液的是(C)

A.糖水 B.食盐水 C.蒸馏水 D.澄清石灰水

2.溶液的基本特征为(C)

A.有色、均匀、澄清 B.无色、均匀 C.均一、稳定 D.久置分层

3.判断溶液的组成。

溶液

溶质

溶剂

碘酒

碘

酒精

硫酸铜溶液

硫酸铜

水

氯化钠溶液

氯化钠

水

75%的酒精

酒精

水

知识点二 物质溶解时溶液温度的变化

【自主学习】

阅读教材第59页实验探究3-1,完成探究中的表格填写并思考下题:

实验操作

实验数据

1.取两只小烧杯,分别加入约50 mL蒸馏水,用温度计测量水温(T1)

T1:________℃

2.向一只小烧杯中加入约5 g氢氧化钠固体,搅拌,测量溶液的温度(T2)

T2:________℃

3.向另一只小烧杯中加入约5 g硝酸铵固体,搅拌,测量溶液的温度(T3)

T3:________℃

结论:(常见物质溶解时吸热和放热现象)

①NH4NO3固体溶解于水时扩散吸热大于水合放热,溶液温度降低。

②NaOH固体溶解于水时扩散吸热小于水合放热,溶液温度升高。

【教师点拨】

某些物质溶于水的过程中吸收的热量大于放出的热量,溶液温度降低;某些物质溶于水的过程中吸收的热量小于放出的热量,溶液温度升高;还有一些物质溶于水的过程中吸收的热量等于放出的热量,溶液温度几乎不变,如氯化钠、蔗糖等。

【跟进训练】

市场上有一种俗称“摇摇冰”的罐装饮料。在饮料罐的夹层中分别装入一种固体物质和水,饮用前摇动使它们混合,罐内饮料的温度就会降低。这种固体物质可能是(A)

A.硝酸铵 B.氢氧化钠 C.食盐 D.白糖

知识点三 乳化现象

【自主学习】

阅读教材第60-61页有关内容,完成下列问题:

1.食用油不易溶于水,与水形成的混合物久置后会分层;食用油能溶于汽油,形成溶液;洗洁精、洗衣粉和洗发液等物质可以使食用油以细小液滴的形态分散在水中;形成不易分层、比较稳定的混合物,这种现象叫作乳化现象。

2.像洗涤剂这样的能使乳浊液分散在水中的物质称为乳化剂,乳化剂所起的作用称为乳化作用。

【合作探究】

洗涤剂和汽油除去油污的原理分别是什么?

答:乳化和溶解。

【教师点拨】

经乳化作用形成的乳浊液,液体相对稳定,不再分层,但不是溶液。

【跟进训练】

1.家用洗涤剂在下列哪种情况下效果较好(D)

A.冷水 B.冰水 C.开水 D.温水

2.日常生活中除去油污的方法很多,下列现象不属于乳化现象的是(A)

A.修车工用汽油洗去手上的油污

B.洗发精洗去头发上的油脂

C.洗面奶洗去皮肤上的油脂

D.洗洁精洗去餐具上的油污

完成本课相应练习部分,并预习下一课的内容。

第2课时 饱和溶液与不饱和溶液

1.理解饱和溶液与不饱和溶液的概念,并能说出二者之间的转化方法。

2.知道浓、稀溶液与饱和(不饱和)溶液之间的关系。

【重点】

饱和溶液与不饱和溶液的概念及相互转化。

【难点】

饱和溶液与不饱和溶液的转化方法。

知识点一 饱和溶液与不饱和溶液

【自主学习】

阅读教材第62页活动天地3-3,讨论并交流完成下列各题:

1.(1)在盛有20 mL水的烧杯中,加入5 g硝酸钾,充分搅拌。观察到的现象有固体全部消失;

(2)在上述得到的溶液中,再加入5 g硝酸钾,充分搅拌。观察到的现象有固体部分消失,烧杯底中剩余少量固体;

(3)实验证明,硝酸钾在一定量的水中不能无限地溶解。

2.在一定的温度下,向一定量的溶剂里加入某种溶质,当溶质不能继续溶解时,所得到的溶液叫作这种溶质的饱和溶液。

3.在一定的温度下,向一定量的溶剂里加入某种溶质,当溶质能继续溶解时,所得到的溶液叫作这种溶质的不饱和溶液。

【合作探究】

1.你怎样判断硝酸钾溶液是否达到饱和状态?

答:保持温度不变,向溶液中加入少量硝酸钾固体,如硝酸钾固体不减少,说明原溶液已饱和;如固体减少,说明原溶液不饱和。

2.一定温度下,向一定量的饱和的氯化钠溶液中加入少量的硝酸钾固体,能否溶解?

答:能。

【跟进训练】

1.在一定温度下,某物质的饱和溶液一定是(C)

A.很浓的溶液

B.含100 g水的溶液

C.不能再溶解该物质的溶液

D.含100 g该物质的溶液

2.室温下,向一定质量的氯化钠溶液中加入10 g氯化钠固体,充分搅拌后,尚有部分固体未溶解。再加入10 g水后,固体全部溶解,下列判断正确的是(A)

A.加水前一定是饱和溶液

B.加水前可能是饱和溶液

C.加水后一定是饱和溶液

D.加水后一定是不饱和溶液

知识点二 饱和溶液与不饱和溶液的相互转化

【自主学习】

完成第63页实验探究3-2,归纳实现饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法:

1.取装有10 mL水的小烧杯

实验操作

现象

①加入5 g硝酸钾,充分搅拌

固体部分消失

②加热

固体全部消失

③冷却

又有固体析出

④在步骤①的小烧杯中再加入10 mL水,充分搅拌

固体全部消失

2.实验证明,溶液的“饱和”与“不饱和”是有条件的,改变条件就能使饱和溶液与不饱和溶液相互转化。

3.总结:饱和溶液与不饱和溶液相互转化的方法:

【合作探究】

1.在描述饱和溶液与不饱和溶液时为什么一定要指明“一定温度”和“一定量溶剂”呢?

答:因为改变温度或溶剂的质量,饱和溶液和不饱和溶液可能会相互转化。

2.浓溶液一定是饱和溶液,对吗?稀溶液一定是不饱和溶液,对吗?

答:都不对。

【教师点拨】

对于大多数固体物物质(如氯化钠、硝酸钾等)来说升高温度能使其饱和溶液变为不饱和溶液,但对氢氧化钙(石灰水中的溶质)来说,使其饱和溶液变为不饱和溶液应降低温度。

【跟进训练】

1.要使一瓶接近饱和的溶液转变为饱和溶液,最可靠的方法是(C)

A.升温 B.降温 C.加溶质 D.倒出一些溶液

2.下列说法正确的是(C)

A.浓溶液一定是饱和溶液

B.稀溶液一定是不饱和溶液

C.一杯杯底有食盐固体不能再溶解的食盐水,一定是该温度下食盐的饱和溶液

D.某一温度下一杯杯底有蔗糖固体的蔗糖水,在任何温度下都是饱和溶液

3.向一接近饱和的KNO3溶液中逐渐加入KNO3晶体,下图所示的图像中符合溶液中溶质质量变化规律的是(C)

4.烧杯中盛有一定质量、温度为80 ℃、溶质为M的溶液,将其置于室温环境中,测定不同温度时析出固体M的质量。测定结果记录如下表:

溶液的温度/℃

75

65

50

35

20

析出固体M的质量/g

0

0

2.0

4.5

8.4

若不考虑水蒸发对实验的影响,请回答下列问题。

(1)65 ℃时,该溶液是否为饱和溶液?无法判断(填“是”“否”或“无法判断”);

(2)将40 ℃时接近饱和的M溶液变成饱和溶液,下列方法中一定能达到目的的有②③⑥(填序号)。

①升温 ②降温 ③加溶质M ④加水

⑤加另一种固体N ⑥恒温蒸发水

⑦与40 ℃时M的饱和溶液混合

完成本课相应练习部分,并预习下一课的内容。

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质