七年级上册(2016部编) 第三单元 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜课后作业课件(共48张幻灯片)

文档属性

| 名称 | 七年级上册(2016部编) 第三单元 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜课后作业课件(共48张幻灯片) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 237.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-08-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件48张PPT。

七年级上册

《朝花夕拾》一、作品考点检测

1. 散文集《朝花夕拾》,记录了鲁迅先生从童年到青年时期的生活经历。《藤野先生》是其中的一篇,这篇散文记叙了作者在日本 ______________(地名)学医的生活。其中的匿名信事件和看电影(幻灯片)事件令他感受到身为弱国国民所遭受的屈辱,同时也看到国人的麻木,这使他产生了______________的想法。仙台弃医从文2. 阅读下面语段,回答问题。 我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名、她的经历;仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

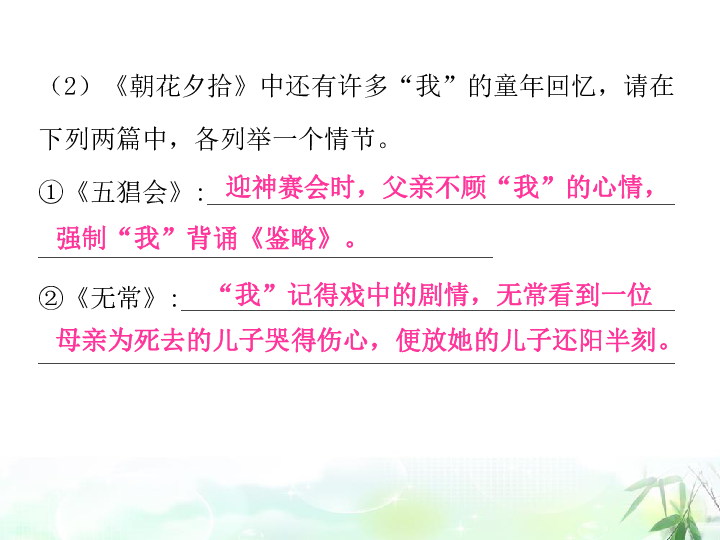

(1)语段中,鲁迅对“她”有不同的称呼。因她谋害隐鼠等行为,幼年的鲁迅憎恶地称她为“____________”;多年后,当他回眸________________________________ ____________________________这件事,鲁迅先生对她充满敬意和怀念,深情地称她为“______________”。阿长长妈妈(2)《朝花夕拾》中还有许多“我”的童年回忆,请在下列两篇中,各列举一个情节。

①《五猖会》:____________________________________

___________________________________

②《无常》:______________________________________

_________________________________________________3. 根据题目要求,完成下列题目。

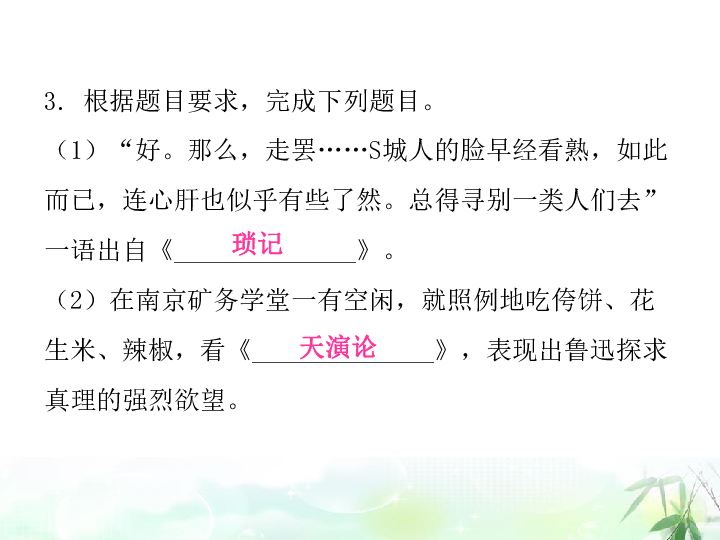

(1)“好。那么,走罢……S城人的脸早经看熟,如此而已,连心肝也似乎有些了然。总得寻别一类人们去”一语出自《______________》。

(2)在南京矿务学堂一有空闲,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《______________》,表现出鲁迅探求真理的强烈欲望。琐记天演论(3)根据以下提示写出人物名称。

①这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。( )

②他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。( )

③她是一个精通礼节的妇人;她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的。( )

④他的脸是长而胖的,他的一张药方上,总兼有一种特别的丸散和一种奇特的药引。( )范爱农寿镜吾先生衍太太陈莲河4. 鲁迅是直面人生的斗士,他的作品如匕首、如投刀,直刺社会的黑暗与人性的丑陋;但他的作品也有温暖人心的一面,比如抒写童年生活,讴歌人性的美好。请根据你的阅读体验,在空格处填上恰当的内容。善良,关

爱、疼爱

“我”藤野先生藤野先生严而不厉5. 《从百草园到三味书屋》描述了作者儿时在百草园得到的乐趣和在三味书屋读书的乏味生活,表达了_________________________________的合理要求。

6. 鲁迅在《〈二十四孝图〉》里讲了__________________________________________

等孝道故事,揭示了封建孝道的虚伪和残酷。应让儿童健康、活泼地成长“卧冰求鲤”“老莱娱亲”“郭巨埋儿”7. 《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的心情和父亲让“我”背《鉴略》的痛苦之感,文章揭露了______________________________的主题。

8. 鲁迅在《无常》一文中,通过对无常的描述,指出“公正的裁判是在阴间”,以讽刺______________

______________________________。

9. 鲁迅在日本留学时认识了一位朋友,当时彼此都没有什么好感,但回国偶遇之后,交往甚密。这位朋友是______________,他是徐锡麟的学生,后来因______________ 而死。封建教育压制儿童天性范爱农溺水10. 《狗·猫·鼠》这篇文章追忆童年时“我”救养的一只可爱的隐鼠遭到摧残的经历,表现了“我”__________________________。

11. 鲁迅在《琐记》一文中,用了“乌烟瘴气”一词来讥讽_______________________。

12. 作者在《〈二十四孝图〉》中用“甚于洪水猛兽,非常广大,也非常长久,能使全中国化成一个麻胡,凡有孩子都死在他肚子里”,表达了鲁迅先生对____________________的愤怒之情。对弱小者的同情洋务派的办学情况妨害白话者二、对比阅读提升

(一)

(甲)因为东关离城远,大清早大家就起来。昨夜预定好的三道明瓦窗的大船,已经泊在河埠头,船椅,饭菜,茶炊,点心盒子,都在陆续搬下去了。我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

这所谓“书”,是指我开蒙时候所读的《鉴略》,因为我再没有第二本了。我们那里上学的岁数是多拣单数的,所以这使我记住我其时是七岁。 我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。

我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:

“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。 粤自盘古,生于太荒,

首出御世,肇开混茫。

就是这样的书,我现在只记得前四句,别的都忘却了;那时所强记的二三十行,自然也一齐忘却在里面了。记得那时听人说,读《鉴略》比读《千字文》,《百家姓》有用得多,因为可以知道从古到今的大概。知道从古到今的大概,那当然是很好的,然而我一字也不懂。“粤自盘古”就是“粤自盘古”,读下去,记住它,“粤自盘古”呵!“生于太荒”呵!…… 应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

他们都等候着;太阳也升得更高了。

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。 “不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《鉴略》这一段,却还分明如昨日事。我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。 (乙)记得我从十三岁到十五岁,念过三年法文;老师教的方法既有问题,我也念得很不用功,成绩很糟(十分之九已忘了)。从十六岁到二十岁在大同改念英文,也没念好,只是比法文成绩好一些。二十岁出国时,对法文的知识只会比你现在的俄文程度差。到了法国,半年之间,请私人教师与房东太太双管齐下补习法文,教师管读本与文法,房东太太管会话与发音,整天的改正,不用上课方式,而是随时在谈话中纠正。半年以后,我在法国的知识分子家庭中过生活,已经一切无问题。十个月以后开始能听几门

不太难的功课。可见国外学语文,以随时随地应用的关系,比国内的进度不啻一与五六倍之比。这一点你在莫斯科遇到李德伦时也听他谈过。我特意跟你提,为的是要你别把俄文学习弄成“突击式”。一个半月之间念完文法,这是强记,决不能消化,而且过了一晌大半会忘了的。我认为目前主要是抓住俄文的要点,学得慢一些,但所学的必须牢记,这样才能基础扎实。贪多务得是没用的,反而影响钢琴业务,甚至使你身心困顿,一空下来即昏昏欲睡。这问题希望你自己细细想一想,想通了,就得下决心更改方法,与俄文老师细细商量。一切学问没有速成的,尤其是语言。倘若你目前停止上新课,把已学的从头温一遍,我敢断言,你会发觉有许多已经完全忘了。 你出国去所遭遇的最大困难,大概和我二十六年前的情形差不多,就是对所在国的语言程度太浅。过去我再三再四强调你在京赶学理论,便是为了这个缘故。倘若你对理论有了一个基本概念,那么日后在国外念的时候,不至于语言的困难加上乐理的困难,使你对乐理格外觉得难学。换句话说:理论上先略有门径之后,在国外念起来可以比较方便些。可是你自始至终没有和我提过在京学习理论的情形,连是否已开始亦未提过。我只知道你初到时因罗君患病而搁置,以后如何,虽经我屡次在信中问你,你也没复过一个字。——现在我再和你说一遍:我的意思最好把俄文学习的时间分出一部分,移作学习乐理之用。 提早出国,我很赞成。你以前觉得俄文程度太差,应多多准备后再走。其实像你这样学俄文,即使用最大的努力,再学一年也未必能说准备充分——除非你在北京不与中国人来往,而整天生活在俄国人堆里。

1. 甲文选自散文集《朝花夕拾》中《___________》一文,作者是________;乙文选自《___________》,文中的“我”是______________。(文学常识)五猖会鲁迅傅雷家书傅雷2. 两篇选文都运用了对比手法,请各举一例并简析。(艺术特色)

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________甲文中“我”在背书前盼望观看五猖会的兴奋心情,与背书后的扫兴形成了鲜明的对比,批评了强制教育对儿童天性的压制和摧残;乙文中写“我”法文和英文学不好,与出国后快速掌握法文知识与运用形成对比,突出了知识应用的重要性。3. 结合选文,说说两位父亲的教育方式各有什么特点。(体验看法)

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________甲文中的父亲没有理解孩子期盼观看五猖会急切、兴奋的心情,显示了父亲对儿童心理的无知和隔膜;强迫孩子背书表现了其强硬的教育态度和缺乏人性化的教育。乙文中的父亲现身说法,借自己的亲身经历循循善诱,指导孩子如何学好俄文;能够体察孩子刚出国时学习语言和乐理的困难,鼓励孩子安排好学习时间。(二)

(甲)其中最使我不解,甚至于发生反感的,是“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两件事。我至今还记得,一个躺在父母跟前的老头子,一个抱在母亲手上的小孩子,是怎样地使我发生不同的感想呵。他们一手都拿着“摇咕咚”。这玩意儿确是可爱的,北京称为小鼓,盖即鼗也,朱熹曰,“鼗,小鼓,两旁有耳;持其柄而摇之,则旁耳还自击,”咕咚咕咚地响起来。然而这东西是不该拿在老莱子手里的,他应该扶一枝拐杖。现在这模样,简直是装佯,侮辱了孩子。我没有再看第二回,一到这一页,便急速地翻过去了。 那时的《二十四孝图》,早已不知去向了,目下所有的只是一本日本小田海僊所画的本子,叙老莱子事云,“行年七十,言不称老,常著五色斑斓之衣,为婴儿戏于亲侧。又常取水上堂,诈跌仆地,作婴儿啼,以娱亲意”。大约与旧本也差不多,而招我反感的便是“诈跌”。无论忤逆,无论孝顺,小孩子多不愿意“诈”作,听故事也不喜欢是谣言,这是凡有稍稍留心儿童心理的都知道的。 然而在较古的书上一查,却还不至于如此虚伪。师觉授《孝子传》云,“老莱子……常著斑斓之衣,为亲取饮,上堂脚跌,恐伤父母之心,僵仆为婴儿啼。”(《太平御览》四百十三引)较之今说,似稍近于人情。不知怎地,后之君子却一定要改得他“诈”起来,心里才能舒服。邓伯道弃子救侄,想来也不过“弃”而已矣,昏妄人也必须说他将儿子捆在树上,使他追不上来才肯歇手。正如将“肉麻当作有趣”一般,以不情为伦纪,诬蔑了古人,教坏了后人。老莱子即是一例,道学先生以为他白璧无瑕时,他却已在孩子的心中死掉了。 至于玩着“摇咕咚”的郭巨的儿子,却实在值得同情。他被抱在他母亲的臂膊上,高高兴兴地笑着;他的父亲却正在掘窟窿,要将他埋掉了。说明云,“汉郭巨家贫,有子三岁,母尝减食与之。巨谓妻曰,贫乏不能供母,子又分母之食。盍埋此子?”但是刘向《孝子传》所说,却又有些不同:巨家是富的,他都给了两弟;孩子是才生的,并没有到三岁。结末又大略相象了,“及掘坑二尺,得黄金一釜,上云:天赐郭巨,官不得取,民不得夺!” 我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才觉得轻松。然而我已经不但自己不敢再想做孝子,并且怕我父亲去做孝子了。家景正在坏下去,常听到父母愁柴米;祖母又老了,倘使我的父亲竟学了郭巨,那么,该埋的不正是我么?如果一丝不走样,也掘出一釜黄金来,那自然是如天之福,但是,那时我虽然年纪小,似乎也明白天下未必有这样的巧事。

现在想起来,实在很觉得傻气。这是因为现在已经知道了这些老玩意,本来谁也不实行。整饬伦纪的文电是常有的,却很少见绅士赤条条地躺在冰上面,将军跳下汽车去负米。何况现在早长大了,看过几部古书,买买过几本新书,什么《太平御览》咧,《古孝子传》咧,《人口问题》咧,《节制生育》咧,《二十世纪是儿童的世界》咧,可以抵抗被埋的理由多得很。不过彼一时,此一时,彼时我委实有点害怕:掘好深坑,不见黄金,连“摇咕咚”一同埋下去,盖上土,踏得实实的,又有什么法子可想呢。我想,事情虽然未必实现,但我从此总怕听到我的父母愁穷,怕看见我的白发的祖母,总觉得她是和我不两立,至少,也是一个和我的生命有些妨碍的人。后来这印象日见其淡了,但总有一些留遗,一直到她去世——这大概是送给《二十四孝图》的儒者所万料不到的罢。 (乙)王先生走了二十里,到了女婿家,看见女婿果然病重,医生在那里看,用着药总不见效。一连过了几天,女婿竟不在了,王玉辉恸哭了一场。见女儿哭的天愁地惨,候着丈夫入过殓,出来拜公婆,和父亲道:“父亲在上,我一个大姐姐死了丈夫,在家累着父亲养活,而今我又死了丈夫,难道又要父亲养活不成?父亲是寒士,也养活不来这许多女儿!”王玉辉道:“你如今要怎样?”三姑娘道:“我而今辞别公婆、父亲,也便寻一条死路,跟着丈夫一处去了!”公婆两个听见这句话,惊得泪下如雨,说道:“我儿,你气疯了!自古蝼蚁尚且贪生,你怎么讲出这样话来!你生是我家人,死是我家鬼,我做公婆的怎的不养活你,要你父亲养活?快不要如此!”三姑娘道:“爹妈也老了,我做媳妇的不能孝顺爹妈,反累爹妈,我心里不安,只是由着我到这条路上去罢。只是我死还有几天工夫,要求父亲到家替母亲说了,请母亲到这里来,我当面别一别,这是要紧的。”王玉辉道:“亲家,我仔细想来,我这小女要殉节的真切,倒也由着他行罢。自古‘心去意难留’。”因向女儿道:“我儿,你既如此,这是青史上留名的事,我难道反拦阻你?你竟是这样做罢。我今日就回家去叫你母亲来和你作别。” 亲家再三不肯。王玉辉执意,一径来到家里,把这话向老孺人说了。老孺人道:“你怎的越老越呆了!一个女儿要死,你该劝他,怎么倒叫他死?这是甚么话说!”王玉辉道:“这样事,你们是不晓得的。”老孺人听见,痛哭流涕,连忙叫了轿,去劝女儿,到亲家家去了。王玉辉在家,依旧看书写字,候女儿的信息。老孺人劝女儿,那里劝的转。一般每日梳洗,陪着母亲坐,只是茶饭全然不吃。母亲和婆婆着实劝着,千方百计,总不肯吃。饿到六天上,不能起床。母亲看着,伤心惨目,痛入心脾,也就病倒了,抬了回来,在家睡着。 又过了三日,二更天气,几把火把,几个人来打门,报道:“三姑娘饿了八日,在今日午时去世了!”老孺人听见,哭死了过去,灌醒回来,大哭不止。王玉辉走到床面前说道:“你这老人家真正是个呆子!三女儿他而今已是成了仙了,你哭他怎的?他这死的好,只怕我将来不能像他这一个好题目死哩!”因仰天大笑道:“死的好!死的好!”大笑着,走出房门去了。 次日,余大先生知道,大惊,不胜惨然,即备了香楮三牲,到灵前去拜奠。拜奠过,回衙门,立刻传书办备文书请旌烈妇。二先生帮着赶造文书,连夜详了出去。二先生又备了礼来祭奠。三学的人,听见老师如此隆重,也就纷纷来祭奠的,不计其数。过了两个月,上司批准下来,制主入祠,门首建坊。到了入祠那日,余大先生邀请知县,摆齐了执事,送烈女入祠。阖县绅衿,都穿着公服,步行了送。当日入祠安了位,知县祭,本学祭,余大先生祭,阖县乡绅祭,通学朋友祭,两家亲戚祭,两家本族祭,祭了一天,在明伦堂摆席。通学人要请了王先生来上坐,说他生这样好女儿,为伦纪生色。王玉辉到了此时,转觉心伤,辞了不肯来。众人在明伦堂吃了酒,散了。1. 甲文选自《朝花夕拾》中《_________________》一文,而乙文出自名著《______________》。(文学常识)

2. 阅读选文,说说甲文中的郭巨和乙文中的王玉辉有什么共同特点。(人物形象)

_______________________________________________〈二十四孝图〉儒林外史他们的共同特点是迂腐、麻木、冷酷,深受封建礼教毒害。3. 滑稽的现实背后隐藏着丰富的内蕴,请你结合选文,说说作者透过“老莱娱亲”“郭巨埋儿”和“王玉辉劝女殉节”等情节批判了什么社会现实。(体验看法)

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________甲文揭示封建孝道的虚伪和残酷,作者对当时反对白话文,提倡复古的倾向予以了尖锐的抨击;乙文揭露了封建礼教对读书人的毒害和扭曲。4. 结合作品,分析甲、乙两文在写法上的不同之处。(艺术特色)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________①甲文中作者通过着重分析“老莱娱亲”“郭巨埋儿”等故事,直接表达了作者对封建愚孝的强烈反感和批判的态度;乙文中作者着重刻画了王玉辉的形象,委婉讽刺了封建礼教对读书人的毒害。②甲文主要采用夹叙夹议的表达方式;而乙文主要采用描写的表达方式。(三)

(甲)到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。“我想去学生物学,先生教给我的学问,也还有用的。”其实我并没有决意要学生物学,因为看得他有些凄然,便说了一个慰安他的谎话。 为医学而教的解剖学之类,怕于生物学也没有什么大帮助。”他叹息说。

将走的前几天,他叫我到他家里去,交给我一张照相,后面写着两个字道:“惜别”,还说希望将我的也送他。但我这时适值没有照相了;他便叮嘱我将来照了寄给他,并且时时通信告诉他此后的状况。我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来,是一去之后,杳无消息了。 但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。 他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。 (乙)周恩来是一个大官僚家庭的儿子,祖父曾任清朝大官,父亲是个杰出的教书先生,母亲不同凡俗(是个博览群书的妇女,甚至真的喜爱现代文学!),他本人似乎注定要做个读书人的,因为他从很小的时候起就表现出有突出的文学天赋。但是,像他同辈的许多其他人一样,他在民族觉醒的时期里受的教育,使他的兴趣从文学转移到别的方面去了。第一次革命(一九一一年)以后,中国新文化运动开始萌芽,这时周恩来便被卷到了社会革命运动中去,这个运动将使中国受到触及灵魂深处的震动。 他先在南开中学,后在南开大学学会了英语,受到了“开明的”教育,南开大学是天津得到美国教会支持的一所大学。他在班上成绩优异,在南开的三年都靠奖学金维持。接着日本提出“二十一条要求”,袁世凯企图恢复帝制,全国爆发起义,产生了争取民主和社会改革的运动,最后是一九一九年的学生运动。周恩来作为学生领袖,遭到逮捕,在天津关了一年监牢。 周恩来获释后去了法国。他在战后共产主义运动的影响下,在巴黎帮助组织中国共产党,成了同时在中国成立的这个组织的创建人。他在巴黎学习了两年,到英国去了几个月,又回到法国,接着又到德国学习了一年。他在一九二四年回国,已是个著名的革命组织者,回国后立即在广州与孙逸仙会合,后者当时与中国共产党和苏俄合作,准备发动国民革命。 周恩来二十六岁就成了广州政治生活中的一个领袖人物,被任命为著名的黄埔军校秘书,做了布留赫尔将军的亲信,布留赫尔将军当时是黄埔军校的第一号俄国顾问,现在是苏联远东红军司令。对当时担任黄埔军校校长蒋介石来说,这个年轻的共产党员是个克星。但是蒋介石还是不得不任命他为黄埔军校政治部主任,那是因为周恩来在激进的学员中间影响很大。 一九二五年、一九二六年、一九二七年进行了北伐,由蒋介石任总司令,这是国民党和共产党联合推选的。周恩来奉命去上海准备起义,协助国民军攻占上海。周恩来当时是个年方二十八岁的青年,并未受过正规的军事训练,在工人阶级中间也很少活动经验(他是个大资产阶级家庭的子弟,同工人阶级素无接触),更没有什么手册指导他怎样发动起义,没有什么人给他出主意(主要的俄国顾问都留在蒋介石那里),因此他到上海的时候唯一的武装是他的革命决心和坚定的马克思主义理论知识。1. 联系作品内容,说说甲文中藤野先生对“我”的人生都有着哪些影响。(情节概述)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________藤野先生对“我”谆谆教诲,他告诉“我”画解剖图要尊重事实,治学态度要严谨;藤野先生的关爱对“我”这个弱国子民有着莫大的鼓舞。2. 甲文中“我”离开仙台后做出了怎样的人生选择?选文表现了“我”对老师怎样的感情?(情节概述+体验看法)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________________________________“我”离开仙台后,决定弃医从文,走上了文艺救国的道路。“我”珍藏藤野先生的照片、将他的讲义装订成册等都表达了“我”对藤野先生的敬重和深切的怀念之情。3. 乙文中具有文学天赋的周恩来却将兴趣转移到哪些方面了?(情节概述)

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

4. 结合选文内容说说,甲文中的“我”和乙文中的周恩来具有哪些共同的优秀品质?(人物形象)

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________周恩来“在民族觉醒的时期里受的教育,使他的兴趣从文学转移到别的方面去了”,他选择积极投身到争取民主和社会改革的运动中去。他们都身处社会革命时期,都积极投身革命活动,他们都将自己人生的选择与国家的命运紧密联系起来,表现了他们心怀家国的爱国品质。

七年级上册

《朝花夕拾》一、作品考点检测

1. 散文集《朝花夕拾》,记录了鲁迅先生从童年到青年时期的生活经历。《藤野先生》是其中的一篇,这篇散文记叙了作者在日本 ______________(地名)学医的生活。其中的匿名信事件和看电影(幻灯片)事件令他感受到身为弱国国民所遭受的屈辱,同时也看到国人的麻木,这使他产生了______________的想法。仙台弃医从文2. 阅读下面语段,回答问题。 我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名、她的经历;仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

(1)语段中,鲁迅对“她”有不同的称呼。因她谋害隐鼠等行为,幼年的鲁迅憎恶地称她为“____________”;多年后,当他回眸________________________________ ____________________________这件事,鲁迅先生对她充满敬意和怀念,深情地称她为“______________”。阿长长妈妈(2)《朝花夕拾》中还有许多“我”的童年回忆,请在下列两篇中,各列举一个情节。

①《五猖会》:____________________________________

___________________________________

②《无常》:______________________________________

_________________________________________________3. 根据题目要求,完成下列题目。

(1)“好。那么,走罢……S城人的脸早经看熟,如此而已,连心肝也似乎有些了然。总得寻别一类人们去”一语出自《______________》。

(2)在南京矿务学堂一有空闲,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《______________》,表现出鲁迅探求真理的强烈欲望。琐记天演论(3)根据以下提示写出人物名称。

①这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。( )

②他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。( )

③她是一个精通礼节的妇人;她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的。( )

④他的脸是长而胖的,他的一张药方上,总兼有一种特别的丸散和一种奇特的药引。( )范爱农寿镜吾先生衍太太陈莲河4. 鲁迅是直面人生的斗士,他的作品如匕首、如投刀,直刺社会的黑暗与人性的丑陋;但他的作品也有温暖人心的一面,比如抒写童年生活,讴歌人性的美好。请根据你的阅读体验,在空格处填上恰当的内容。善良,关

爱、疼爱

“我”藤野先生藤野先生严而不厉5. 《从百草园到三味书屋》描述了作者儿时在百草园得到的乐趣和在三味书屋读书的乏味生活,表达了_________________________________的合理要求。

6. 鲁迅在《〈二十四孝图〉》里讲了__________________________________________

等孝道故事,揭示了封建孝道的虚伪和残酷。应让儿童健康、活泼地成长“卧冰求鲤”“老莱娱亲”“郭巨埋儿”7. 《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的心情和父亲让“我”背《鉴略》的痛苦之感,文章揭露了______________________________的主题。

8. 鲁迅在《无常》一文中,通过对无常的描述,指出“公正的裁判是在阴间”,以讽刺______________

______________________________。

9. 鲁迅在日本留学时认识了一位朋友,当时彼此都没有什么好感,但回国偶遇之后,交往甚密。这位朋友是______________,他是徐锡麟的学生,后来因______________ 而死。封建教育压制儿童天性范爱农溺水10. 《狗·猫·鼠》这篇文章追忆童年时“我”救养的一只可爱的隐鼠遭到摧残的经历,表现了“我”__________________________。

11. 鲁迅在《琐记》一文中,用了“乌烟瘴气”一词来讥讽_______________________。

12. 作者在《〈二十四孝图〉》中用“甚于洪水猛兽,非常广大,也非常长久,能使全中国化成一个麻胡,凡有孩子都死在他肚子里”,表达了鲁迅先生对____________________的愤怒之情。对弱小者的同情洋务派的办学情况妨害白话者二、对比阅读提升

(一)

(甲)因为东关离城远,大清早大家就起来。昨夜预定好的三道明瓦窗的大船,已经泊在河埠头,船椅,饭菜,茶炊,点心盒子,都在陆续搬下去了。我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

这所谓“书”,是指我开蒙时候所读的《鉴略》,因为我再没有第二本了。我们那里上学的岁数是多拣单数的,所以这使我记住我其时是七岁。 我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。

我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:

“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。 粤自盘古,生于太荒,

首出御世,肇开混茫。

就是这样的书,我现在只记得前四句,别的都忘却了;那时所强记的二三十行,自然也一齐忘却在里面了。记得那时听人说,读《鉴略》比读《千字文》,《百家姓》有用得多,因为可以知道从古到今的大概。知道从古到今的大概,那当然是很好的,然而我一字也不懂。“粤自盘古”就是“粤自盘古”,读下去,记住它,“粤自盘古”呵!“生于太荒”呵!…… 应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

他们都等候着;太阳也升得更高了。

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。 “不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《鉴略》这一段,却还分明如昨日事。我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。 (乙)记得我从十三岁到十五岁,念过三年法文;老师教的方法既有问题,我也念得很不用功,成绩很糟(十分之九已忘了)。从十六岁到二十岁在大同改念英文,也没念好,只是比法文成绩好一些。二十岁出国时,对法文的知识只会比你现在的俄文程度差。到了法国,半年之间,请私人教师与房东太太双管齐下补习法文,教师管读本与文法,房东太太管会话与发音,整天的改正,不用上课方式,而是随时在谈话中纠正。半年以后,我在法国的知识分子家庭中过生活,已经一切无问题。十个月以后开始能听几门

不太难的功课。可见国外学语文,以随时随地应用的关系,比国内的进度不啻一与五六倍之比。这一点你在莫斯科遇到李德伦时也听他谈过。我特意跟你提,为的是要你别把俄文学习弄成“突击式”。一个半月之间念完文法,这是强记,决不能消化,而且过了一晌大半会忘了的。我认为目前主要是抓住俄文的要点,学得慢一些,但所学的必须牢记,这样才能基础扎实。贪多务得是没用的,反而影响钢琴业务,甚至使你身心困顿,一空下来即昏昏欲睡。这问题希望你自己细细想一想,想通了,就得下决心更改方法,与俄文老师细细商量。一切学问没有速成的,尤其是语言。倘若你目前停止上新课,把已学的从头温一遍,我敢断言,你会发觉有许多已经完全忘了。 你出国去所遭遇的最大困难,大概和我二十六年前的情形差不多,就是对所在国的语言程度太浅。过去我再三再四强调你在京赶学理论,便是为了这个缘故。倘若你对理论有了一个基本概念,那么日后在国外念的时候,不至于语言的困难加上乐理的困难,使你对乐理格外觉得难学。换句话说:理论上先略有门径之后,在国外念起来可以比较方便些。可是你自始至终没有和我提过在京学习理论的情形,连是否已开始亦未提过。我只知道你初到时因罗君患病而搁置,以后如何,虽经我屡次在信中问你,你也没复过一个字。——现在我再和你说一遍:我的意思最好把俄文学习的时间分出一部分,移作学习乐理之用。 提早出国,我很赞成。你以前觉得俄文程度太差,应多多准备后再走。其实像你这样学俄文,即使用最大的努力,再学一年也未必能说准备充分——除非你在北京不与中国人来往,而整天生活在俄国人堆里。

1. 甲文选自散文集《朝花夕拾》中《___________》一文,作者是________;乙文选自《___________》,文中的“我”是______________。(文学常识)五猖会鲁迅傅雷家书傅雷2. 两篇选文都运用了对比手法,请各举一例并简析。(艺术特色)

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________甲文中“我”在背书前盼望观看五猖会的兴奋心情,与背书后的扫兴形成了鲜明的对比,批评了强制教育对儿童天性的压制和摧残;乙文中写“我”法文和英文学不好,与出国后快速掌握法文知识与运用形成对比,突出了知识应用的重要性。3. 结合选文,说说两位父亲的教育方式各有什么特点。(体验看法)

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________甲文中的父亲没有理解孩子期盼观看五猖会急切、兴奋的心情,显示了父亲对儿童心理的无知和隔膜;强迫孩子背书表现了其强硬的教育态度和缺乏人性化的教育。乙文中的父亲现身说法,借自己的亲身经历循循善诱,指导孩子如何学好俄文;能够体察孩子刚出国时学习语言和乐理的困难,鼓励孩子安排好学习时间。(二)

(甲)其中最使我不解,甚至于发生反感的,是“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两件事。我至今还记得,一个躺在父母跟前的老头子,一个抱在母亲手上的小孩子,是怎样地使我发生不同的感想呵。他们一手都拿着“摇咕咚”。这玩意儿确是可爱的,北京称为小鼓,盖即鼗也,朱熹曰,“鼗,小鼓,两旁有耳;持其柄而摇之,则旁耳还自击,”咕咚咕咚地响起来。然而这东西是不该拿在老莱子手里的,他应该扶一枝拐杖。现在这模样,简直是装佯,侮辱了孩子。我没有再看第二回,一到这一页,便急速地翻过去了。 那时的《二十四孝图》,早已不知去向了,目下所有的只是一本日本小田海僊所画的本子,叙老莱子事云,“行年七十,言不称老,常著五色斑斓之衣,为婴儿戏于亲侧。又常取水上堂,诈跌仆地,作婴儿啼,以娱亲意”。大约与旧本也差不多,而招我反感的便是“诈跌”。无论忤逆,无论孝顺,小孩子多不愿意“诈”作,听故事也不喜欢是谣言,这是凡有稍稍留心儿童心理的都知道的。 然而在较古的书上一查,却还不至于如此虚伪。师觉授《孝子传》云,“老莱子……常著斑斓之衣,为亲取饮,上堂脚跌,恐伤父母之心,僵仆为婴儿啼。”(《太平御览》四百十三引)较之今说,似稍近于人情。不知怎地,后之君子却一定要改得他“诈”起来,心里才能舒服。邓伯道弃子救侄,想来也不过“弃”而已矣,昏妄人也必须说他将儿子捆在树上,使他追不上来才肯歇手。正如将“肉麻当作有趣”一般,以不情为伦纪,诬蔑了古人,教坏了后人。老莱子即是一例,道学先生以为他白璧无瑕时,他却已在孩子的心中死掉了。 至于玩着“摇咕咚”的郭巨的儿子,却实在值得同情。他被抱在他母亲的臂膊上,高高兴兴地笑着;他的父亲却正在掘窟窿,要将他埋掉了。说明云,“汉郭巨家贫,有子三岁,母尝减食与之。巨谓妻曰,贫乏不能供母,子又分母之食。盍埋此子?”但是刘向《孝子传》所说,却又有些不同:巨家是富的,他都给了两弟;孩子是才生的,并没有到三岁。结末又大略相象了,“及掘坑二尺,得黄金一釜,上云:天赐郭巨,官不得取,民不得夺!” 我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才觉得轻松。然而我已经不但自己不敢再想做孝子,并且怕我父亲去做孝子了。家景正在坏下去,常听到父母愁柴米;祖母又老了,倘使我的父亲竟学了郭巨,那么,该埋的不正是我么?如果一丝不走样,也掘出一釜黄金来,那自然是如天之福,但是,那时我虽然年纪小,似乎也明白天下未必有这样的巧事。

现在想起来,实在很觉得傻气。这是因为现在已经知道了这些老玩意,本来谁也不实行。整饬伦纪的文电是常有的,却很少见绅士赤条条地躺在冰上面,将军跳下汽车去负米。何况现在早长大了,看过几部古书,买买过几本新书,什么《太平御览》咧,《古孝子传》咧,《人口问题》咧,《节制生育》咧,《二十世纪是儿童的世界》咧,可以抵抗被埋的理由多得很。不过彼一时,此一时,彼时我委实有点害怕:掘好深坑,不见黄金,连“摇咕咚”一同埋下去,盖上土,踏得实实的,又有什么法子可想呢。我想,事情虽然未必实现,但我从此总怕听到我的父母愁穷,怕看见我的白发的祖母,总觉得她是和我不两立,至少,也是一个和我的生命有些妨碍的人。后来这印象日见其淡了,但总有一些留遗,一直到她去世——这大概是送给《二十四孝图》的儒者所万料不到的罢。 (乙)王先生走了二十里,到了女婿家,看见女婿果然病重,医生在那里看,用着药总不见效。一连过了几天,女婿竟不在了,王玉辉恸哭了一场。见女儿哭的天愁地惨,候着丈夫入过殓,出来拜公婆,和父亲道:“父亲在上,我一个大姐姐死了丈夫,在家累着父亲养活,而今我又死了丈夫,难道又要父亲养活不成?父亲是寒士,也养活不来这许多女儿!”王玉辉道:“你如今要怎样?”三姑娘道:“我而今辞别公婆、父亲,也便寻一条死路,跟着丈夫一处去了!”公婆两个听见这句话,惊得泪下如雨,说道:“我儿,你气疯了!自古蝼蚁尚且贪生,你怎么讲出这样话来!你生是我家人,死是我家鬼,我做公婆的怎的不养活你,要你父亲养活?快不要如此!”三姑娘道:“爹妈也老了,我做媳妇的不能孝顺爹妈,反累爹妈,我心里不安,只是由着我到这条路上去罢。只是我死还有几天工夫,要求父亲到家替母亲说了,请母亲到这里来,我当面别一别,这是要紧的。”王玉辉道:“亲家,我仔细想来,我这小女要殉节的真切,倒也由着他行罢。自古‘心去意难留’。”因向女儿道:“我儿,你既如此,这是青史上留名的事,我难道反拦阻你?你竟是这样做罢。我今日就回家去叫你母亲来和你作别。” 亲家再三不肯。王玉辉执意,一径来到家里,把这话向老孺人说了。老孺人道:“你怎的越老越呆了!一个女儿要死,你该劝他,怎么倒叫他死?这是甚么话说!”王玉辉道:“这样事,你们是不晓得的。”老孺人听见,痛哭流涕,连忙叫了轿,去劝女儿,到亲家家去了。王玉辉在家,依旧看书写字,候女儿的信息。老孺人劝女儿,那里劝的转。一般每日梳洗,陪着母亲坐,只是茶饭全然不吃。母亲和婆婆着实劝着,千方百计,总不肯吃。饿到六天上,不能起床。母亲看着,伤心惨目,痛入心脾,也就病倒了,抬了回来,在家睡着。 又过了三日,二更天气,几把火把,几个人来打门,报道:“三姑娘饿了八日,在今日午时去世了!”老孺人听见,哭死了过去,灌醒回来,大哭不止。王玉辉走到床面前说道:“你这老人家真正是个呆子!三女儿他而今已是成了仙了,你哭他怎的?他这死的好,只怕我将来不能像他这一个好题目死哩!”因仰天大笑道:“死的好!死的好!”大笑着,走出房门去了。 次日,余大先生知道,大惊,不胜惨然,即备了香楮三牲,到灵前去拜奠。拜奠过,回衙门,立刻传书办备文书请旌烈妇。二先生帮着赶造文书,连夜详了出去。二先生又备了礼来祭奠。三学的人,听见老师如此隆重,也就纷纷来祭奠的,不计其数。过了两个月,上司批准下来,制主入祠,门首建坊。到了入祠那日,余大先生邀请知县,摆齐了执事,送烈女入祠。阖县绅衿,都穿着公服,步行了送。当日入祠安了位,知县祭,本学祭,余大先生祭,阖县乡绅祭,通学朋友祭,两家亲戚祭,两家本族祭,祭了一天,在明伦堂摆席。通学人要请了王先生来上坐,说他生这样好女儿,为伦纪生色。王玉辉到了此时,转觉心伤,辞了不肯来。众人在明伦堂吃了酒,散了。1. 甲文选自《朝花夕拾》中《_________________》一文,而乙文出自名著《______________》。(文学常识)

2. 阅读选文,说说甲文中的郭巨和乙文中的王玉辉有什么共同特点。(人物形象)

_______________________________________________〈二十四孝图〉儒林外史他们的共同特点是迂腐、麻木、冷酷,深受封建礼教毒害。3. 滑稽的现实背后隐藏着丰富的内蕴,请你结合选文,说说作者透过“老莱娱亲”“郭巨埋儿”和“王玉辉劝女殉节”等情节批判了什么社会现实。(体验看法)

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________甲文揭示封建孝道的虚伪和残酷,作者对当时反对白话文,提倡复古的倾向予以了尖锐的抨击;乙文揭露了封建礼教对读书人的毒害和扭曲。4. 结合作品,分析甲、乙两文在写法上的不同之处。(艺术特色)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________①甲文中作者通过着重分析“老莱娱亲”“郭巨埋儿”等故事,直接表达了作者对封建愚孝的强烈反感和批判的态度;乙文中作者着重刻画了王玉辉的形象,委婉讽刺了封建礼教对读书人的毒害。②甲文主要采用夹叙夹议的表达方式;而乙文主要采用描写的表达方式。(三)

(甲)到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。“我想去学生物学,先生教给我的学问,也还有用的。”其实我并没有决意要学生物学,因为看得他有些凄然,便说了一个慰安他的谎话。 为医学而教的解剖学之类,怕于生物学也没有什么大帮助。”他叹息说。

将走的前几天,他叫我到他家里去,交给我一张照相,后面写着两个字道:“惜别”,还说希望将我的也送他。但我这时适值没有照相了;他便叮嘱我将来照了寄给他,并且时时通信告诉他此后的状况。我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来,是一去之后,杳无消息了。 但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。 他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。 (乙)周恩来是一个大官僚家庭的儿子,祖父曾任清朝大官,父亲是个杰出的教书先生,母亲不同凡俗(是个博览群书的妇女,甚至真的喜爱现代文学!),他本人似乎注定要做个读书人的,因为他从很小的时候起就表现出有突出的文学天赋。但是,像他同辈的许多其他人一样,他在民族觉醒的时期里受的教育,使他的兴趣从文学转移到别的方面去了。第一次革命(一九一一年)以后,中国新文化运动开始萌芽,这时周恩来便被卷到了社会革命运动中去,这个运动将使中国受到触及灵魂深处的震动。 他先在南开中学,后在南开大学学会了英语,受到了“开明的”教育,南开大学是天津得到美国教会支持的一所大学。他在班上成绩优异,在南开的三年都靠奖学金维持。接着日本提出“二十一条要求”,袁世凯企图恢复帝制,全国爆发起义,产生了争取民主和社会改革的运动,最后是一九一九年的学生运动。周恩来作为学生领袖,遭到逮捕,在天津关了一年监牢。 周恩来获释后去了法国。他在战后共产主义运动的影响下,在巴黎帮助组织中国共产党,成了同时在中国成立的这个组织的创建人。他在巴黎学习了两年,到英国去了几个月,又回到法国,接着又到德国学习了一年。他在一九二四年回国,已是个著名的革命组织者,回国后立即在广州与孙逸仙会合,后者当时与中国共产党和苏俄合作,准备发动国民革命。 周恩来二十六岁就成了广州政治生活中的一个领袖人物,被任命为著名的黄埔军校秘书,做了布留赫尔将军的亲信,布留赫尔将军当时是黄埔军校的第一号俄国顾问,现在是苏联远东红军司令。对当时担任黄埔军校校长蒋介石来说,这个年轻的共产党员是个克星。但是蒋介石还是不得不任命他为黄埔军校政治部主任,那是因为周恩来在激进的学员中间影响很大。 一九二五年、一九二六年、一九二七年进行了北伐,由蒋介石任总司令,这是国民党和共产党联合推选的。周恩来奉命去上海准备起义,协助国民军攻占上海。周恩来当时是个年方二十八岁的青年,并未受过正规的军事训练,在工人阶级中间也很少活动经验(他是个大资产阶级家庭的子弟,同工人阶级素无接触),更没有什么手册指导他怎样发动起义,没有什么人给他出主意(主要的俄国顾问都留在蒋介石那里),因此他到上海的时候唯一的武装是他的革命决心和坚定的马克思主义理论知识。1. 联系作品内容,说说甲文中藤野先生对“我”的人生都有着哪些影响。(情节概述)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________藤野先生对“我”谆谆教诲,他告诉“我”画解剖图要尊重事实,治学态度要严谨;藤野先生的关爱对“我”这个弱国子民有着莫大的鼓舞。2. 甲文中“我”离开仙台后做出了怎样的人生选择?选文表现了“我”对老师怎样的感情?(情节概述+体验看法)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________________________________“我”离开仙台后,决定弃医从文,走上了文艺救国的道路。“我”珍藏藤野先生的照片、将他的讲义装订成册等都表达了“我”对藤野先生的敬重和深切的怀念之情。3. 乙文中具有文学天赋的周恩来却将兴趣转移到哪些方面了?(情节概述)

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

4. 结合选文内容说说,甲文中的“我”和乙文中的周恩来具有哪些共同的优秀品质?(人物形象)

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________周恩来“在民族觉醒的时期里受的教育,使他的兴趣从文学转移到别的方面去了”,他选择积极投身到争取民主和社会改革的运动中去。他们都身处社会革命时期,都积极投身革命活动,他们都将自己人生的选择与国家的命运紧密联系起来,表现了他们心怀家国的爱国品质。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首