山东省济南市2018-2019学年高一第二学期期末考试历史试题(word版)

文档属性

| 名称 | 山东省济南市2018-2019学年高一第二学期期末考试历史试题(word版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 78.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-08-19 14:56:50 | ||

图片预览

文档简介

山东省济南市2018—2019学年度高一第二学期期末考试

历史试题

2019.7

本试卷共6页,满分100分,考试用时90分钟。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项:

1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名考籍号和座号填写在答题卡的试卷规定的位置上。

2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后再选涂其他答案标号。答案写在试卷上无效。

3.非选择题必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置,不能写在试卷上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.“岱宗夫如何,齐鲁青未了”,诗中“齐鲁”是古来对山东的别称,这一称谓最早源于

A.宗法制 B.分封制 C.礼乐制 D.郡县制

2.据考古发现,在战国时期各地遗址中犁铧镬(jue)、锄、铲、镰等铁农具大量出现。这在当时

A.促进小农经济的发展 B.进一步巩固了井田制

C.使铁农具普得以普及 D.推动金属冶炼业发展

3.汉武帝时期,推行货币官铸盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理以及向工商业者加重征税等措施。其主要目的是

A.抑制商业发展 B.推动私营手工业快速发展

C.提高商人地位 D.保障官营手工业主导地位

4.在秦朝,郡县地方长官由中央任命,但他们可以自己选任下属人员。到了唐朝,地方长官的下属人员须由吏部选派的人员担任。这说明

A.中枢权力体系日益完善 B.中央集权日渐强化

C.君主专制开始达到顶峰 D.郡县制渐遭到废除

5.北宋人尹源在《唐说》中:“说夫弱唐者,诸侯也”,宋初为防止“弱唐”局面再次出现而采取的措施是

A.设参知政事 B.设枢密院 C.设三司使 D.由文臣出任知州

6.美国学者施坚雅认为宋代发生了一场“城市革命”。这主要表现在北宋城市

A.坊、市界限分明 B.经济功能增强

C.大多是政治中心 D.广泛使用纸币

7.清末有学者认为“内阁之制,在前明有严嵩之奸,张居正之专擅",“自设军机处,明臣贤相不胜指屈,类皆小心敬慎……断不至有权臣”。据此可见

A.内阁的设立削弱了皇权 B.内阁大学士掌握决策实权

C.军机处空前加强了皇权 D.军机大臣不参与国是决策

8.1757年,乾隆帝降旨限定广州一口同外国通商,之后清廷相继制定了《防范外夷规条》、《交易章程》等一系列全面约束管制外商活动的正式章程。这些举措

A.禁绝了一切中外贸易往来 B.阻碍中国商品经济发展

C.避免了外国殖民者的侵扰 D.保障了造船业领先地位

9.中美《天津条约》规定:“华民与大合众国人有争斗、词讼等案,华民归中国官按律治罪;大合众国……应归领事等官按本国例惩办”该条款损害了我国的

A.贸易主权 B.领土主权 C.司法主权 D.关税主权

10.除了创办军事工业外,以李鸿章为代表的洋务派还着力推动创办矿业、电报业、邮政、铁路等行业。据此可知洋务运动

A.其主要目的是维护封建专制统治 B.阻碍了民族工业的发展

C.一定程度上推动了中国的近代化 D.达到了自强求富的目的

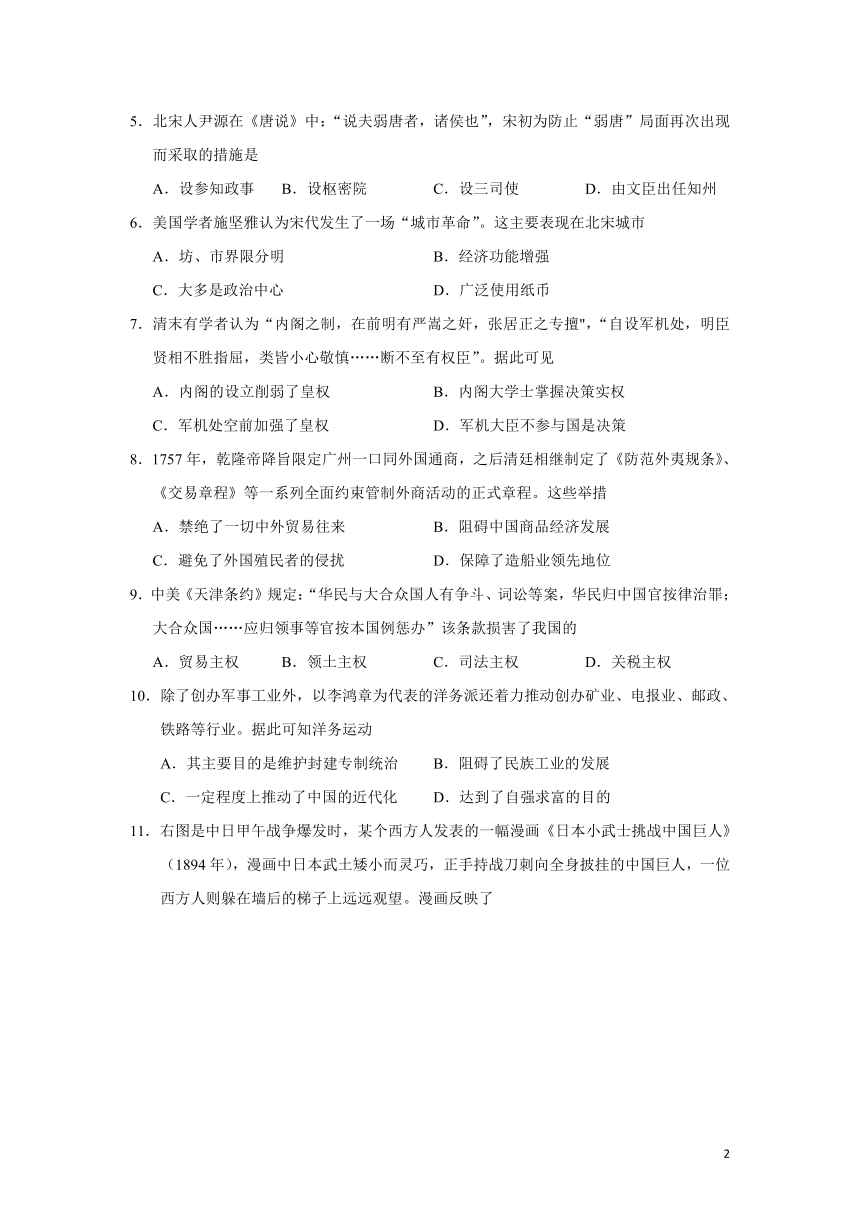

11.右图是中日甲午战争爆发时,某个西方人发表的一幅漫画《日本小武士挑战中国巨人》(1894年),漫画中日本武土矮小而灵巧,正手持战刀刺向全身披挂的中国巨人,一位西方人则躲在墙后的梯子上远远观望。漫画反映了

A.日本已确立独占中国局面 B.中日军事装备均原始落后

C.清廷整体实力对日仍具相对优势 D.西方列强对中日战局存在着误判

12.1912—1914年间,中国共设厂3937家,平均每年设厂1312家,将近是1904—1911年间每年设厂数的两倍。这主要是因为

A.民国政府政策的推动 B.列强放松对华经济侵略

C.清政府放宽设厂限制 D.国民经济结构布局合理

13.1919年5月4日下午,以北大学生为首的游行队伍浩浩荡荡向天安门进发,青年学生们一路高呼:“中国的土地可以征服而不可以断送!中国人民可以杀戮而不可以低头!”这成为那个时代我们民族的最强音。这反映出五四精神的核心内涵是

A.科学民主 B.爱国主义 C.自由平等 D.思想启蒙

14.1954年颁布的《中华人民共和国宪法》规定:“我国根据平等、互利、互相尊重主权和领土完整的原则同任何国家建立和发展外交关系的政策,已经获得成就,今后将继续贯彻。”这说明新中国

A.开始探索开展“多边”外交 B.外交政策日趋成熟与理性

C.放弃“一边倒”的外交政策 D.同各国广泛建立外交关系

15.1956年,新中国的工业总产值第一次超过农业总产值,在中国从农业国走向工业国的道路上跨出了转折性的一大步。这主要是因为

A.实行社会主义改造 B.实施一五计划,优先发展重工业

C.农村开展土地改革 D.制定八字方针,对国民经济调整

16.1957年,中国国营经济、合作经济和公私合营经济所占比重由1952年的21.3%上升到92.9%。这表明当时中国

A.新民主主义经济体制确立 B.社会主义生产关系初步形成

C.经济体制改革已初见成效 D.个体所有制经济已完全消失

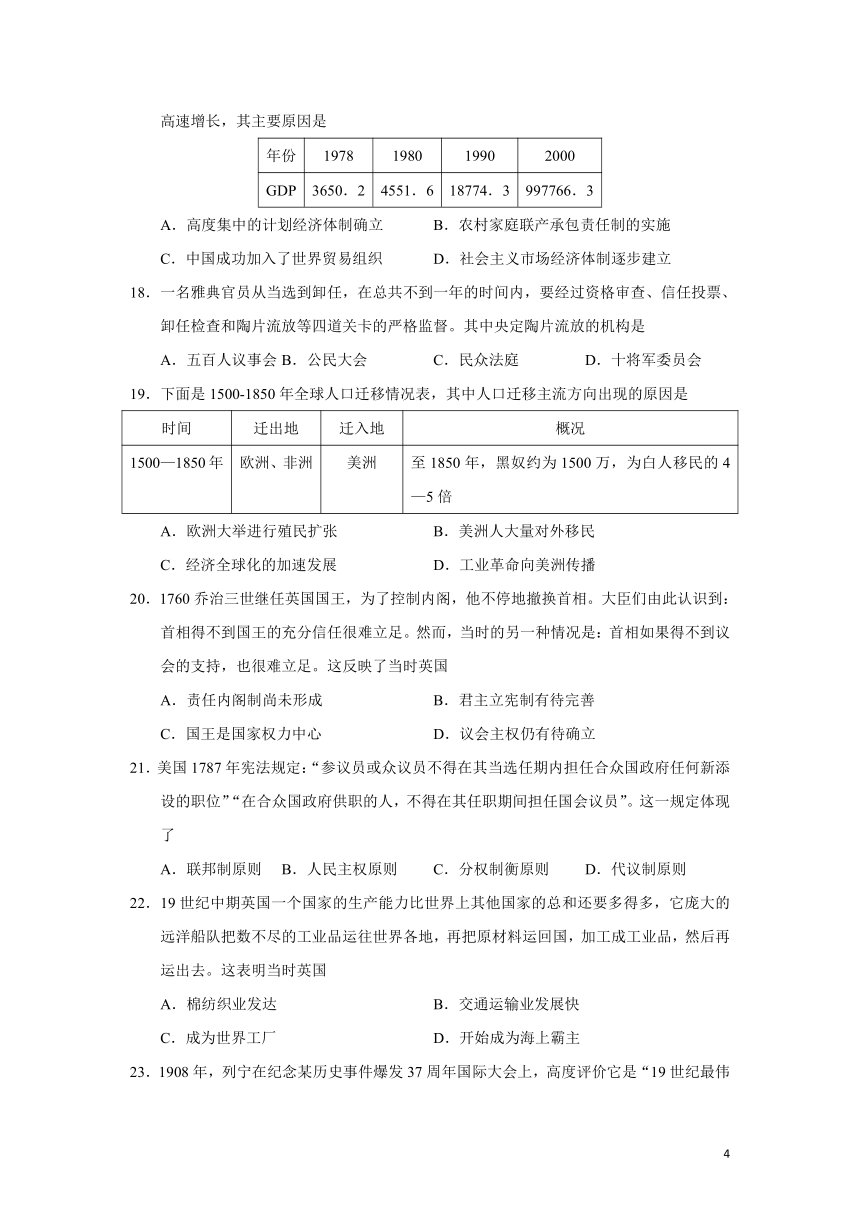

17.下面是1978—2000年中国国内生产总值增长情况表(单位:亿元),其中90年代经济高速增长,其主要原因是

年份

1978

1980

1990

2000

GDP

3650.2

4551.6

18774.3

997766.3

A.高度集中的计划经济体制确立 B.农村家庭联产承包责任制的实施

C.中国成功加入了世界贸易组织 D.社会主义市场经济体制逐步建立

18.一名雅典官员从当选到卸任,在总共不到一年的时间内,要经过资格审查、信任投票、卸任检查和陶片流放等四道关卡的严格监督。其中央定陶片流放的机构是

A.五百人议事会 B.公民大会 C.民众法庭 D.十将军委员会

19.下面是1500-1850年全球人口迁移情况表,其中人口迁移主流方向出现的原因是

时间

迁出地

迁入地

概况

1500—1850年

欧洲、非洲

美洲

至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4—5倍

A.欧洲大举进行殖民扩张 B.美洲人大量对外移民

C.经济全球化的加速发展 D.工业革命向美洲传播

20.1760乔治三世继任英国国王,为了控制内阁,他不停地撤换首相。大臣们由此认识到:首相得不到国王的充分信任很难立足。然而,当时的另一种情况是:首相如果得不到议会的支持,也很难立足。这反映了当时英国

A.责任内阁制尚未形成 B.君主立宪制有待完善

C.国王是国家权力中心 D.议会主权仍有待确立

21.美国1787年宪法规定:“参议员或众议员不得在其当选任期内担任合众国政府任何新添设的职位”“在合众国政府供职的人,不得在其任职期间担任国会议员”。这一规定体现了

A.联邦制原则 B.人民主权原则 C.分权制衡原则 D.代议制原则

22.19世纪中期英国一个国家的生产能力比世界上其他国家的总和还要多得多,它庞大的远洋船队把数不尽的工业品运往世界各地,再把原材料运回国,加工成工业品,然后再运出去。这表明当时英国

A.棉纺织业发达 B.交通运输业发展快

C.成为世界工厂 D.开始成为海上霸主

23.1908年,列宁在纪念某历史事件爆发37周年国际大会上,高度评价它是“19世纪最伟大的无产阶级运动的最伟大典范”。其中“最伟大典范”主要指它是

A.第一次取得胜利的社会主义革命 B.第一次建立无产阶级政权的伟大尝试

C.欧洲爆发的首次大规模工人运动 D.受到马克思主义理论指导的工人运动

24.20世纪20年代,美国年轻资本家哈默成为第一个在苏俄经营租让企业的美国人,之后大资本家亨利·福特成为在苏俄经销福特汽车和拖拉机的代理人。这表明当时苏俄实施

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.斯大林体制 D.美苏和解政策

25.从1973年11月开始,整个资本主义世界工业生产大幅度下降,企业破产,工人失业,物价大幅度上涨。为应对这次危机,西方国家采取的措施是

A.进行货币贬值抑制物价 B.兴建大型公共工程提供就业

C.减少国家对经济的干预 D.实行计划经济指导工业生产

二、非选择题(本大题共3道题,第26题14分,第27题20分,第28题16分,共50分)

26.(14分)政治体制变革是人类文明进步过程中的一个重要内容,蕴藏着宝贵的历史启示。阅读材料,回答问题。

材料一 1688年,(英国)议会两党密谋,共同支持詹姆士二世的女婿、荷兰执玫威廉来英国夺取王位,从而实现了权力的交接。这是一次妥协的事变。从表面上看,原有的政治制度一点也没有改变,但实质上的变化却是非常大……这以后,国王的权力一点点丢失……流血的革命没有解决问题,非暴力竟将问题解决了。

——钱乘旦《社会变革的和平方式:英国的范例》

材料二 美国宪法本身就是一个“多元利益相互妥协”的产物,而且在实施中也变成了一种妥协的机制。它在制定和实施过程中,特别注重对美国社会在地城、群体等各方面多元利益的冲突与协调,办法是让不同的利益集团通过多方位、连续不断的“谈判”而达成妥协,使不同的群体均可从中实现利益分沾和共享,而不必走上推翻宪政的极端道路,从而保证了宪法能够面对不断出现的现实挑战,适应不断发展变动的社会。

——李剑呜《美国宪法何以成为“活着的宪法”》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国“国王的权力”是如何“一点点丢失”的?(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出美国宪法在制定和实施过程中是如何实现“多元利益相互妥协”的?(6分)

(3)综合上述材料并结合所学知识;简述英美政治体制变革中蕴藏的历史启示。(2分)

27.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代农业经济各方面主要表现:

劳动分工

“农夫行饷田,闺妾起缝素”

生产培育

“种谷必杂五种,以备灾害”“还庐树桑,菜如有畦,瓜瓠果蔬……鸡豚狗彘毋失其时”

工具技术

牛耕、铁农具、曲辕犁、选种和育秧、测知节气

材料二 近代中国农业经济发展的部分表现

19世纪60年代,浙江地区:“蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。小贾收买交大贾……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟”。

据《南浔志》卷31

昔日女布(指土布)遍于县市,然自外洋以风火水牛运机成布,舶至贱售,女工几停其半。

《顺德县志》1853年

材料三 1949—1987年中国粮食产量变化示意图(单位:万吨)

(1)据材料一并结合所学知识,概括中国古代农业经济的基本特征。(6分)

(2)据材料二并结合所学知识,概述近代中国农业经济的主要变化,并分析其原因。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括说明建国以来我国粮食产量变化的基本趋势,并分别说明图中A、B两个产量波峰区出现的主要原因。(6分)

28.(16分)不同历史时期,美国推行不同的对华政策。阅读材料,回答问题。

材料一 罗斯福深信美、英、苏、中“四个警察”应当在二战后世界事务中起支配作用。美国力求扩大自己在中国的势力范围。美国在战争中通过提供军事、财政援助等途径同中国建立了特殊关系,战后中国的重建又离不开美国,这样美国急需也可能把中国保持在它的势力范围之内。罗斯福认为,一个共产党政权不可能支持美国的“领导”地位,而蒋介石又是国民党内能“在战后把中国人民团结在一起的唯一领袖”。这样美国政府就把美国战后在中国和太平洋地区的利益与支持蒋介石政权结合起来了。

——据陶文钊《赫尔利使华与美国政府扶蒋反共政策的制定》

材料二 为获得民众对其对华政策的支持,尼克松政府曾控制《纽约时报》的报道方向。1972年2月该报一篇评论指出,西亚、南亚、东南亚这三个纷争不断的地区的命运受到中、美、苏三国的影响,中国在这些地区并不曾对美国构成威胁,而在诸多领城双方还存在着共同点。美中两国的交好,能够使美国在亚太地区争取更多的主动,能够带来长远经济效益,中国人口众多,自身生产能力不足,将来势必要大量依靠进口来满足需求。

——据闫雅晶《美国媒体舆论与尼克松访华》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明抗战后期美国的对华政策,并简析其历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明美国对华政策出现的变化,并简析其原因。(8分)

山东省济南市2018—2019学年度高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

题目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

A

A

B

D

B

C

B

C

C

题目

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

A

B

B

B

B

D

B

A

B

题目

21

22

23

24

25

答案

C

C

B

B

C

二、非选择题(本大题共3道题,第26题14分,第27题20分,第28题16分,共50分)

26.(14分)

(1)1689年《权利法案》颁布,确立君主立宪制,国王权力受议会限制;责任内阁制形成,国王的行政权转至内阁;19世纪中期,伴随两党制和选举制发展,国王逐渐统而不治。(6分)

(2)确立联邦制原则,联邦政府掌握国家主权的前提下,保留各州较大的自治权;国会选举中,参议员人数各州不论大小每州两人,众议员人数根据各州人口多少确定;保留黑人奴隶制,但黑人数量在众议员选举中按白人人口的3/5计算;黑人、印第安人和妇女的权力逐渐得到保障。(任答出三点得6分)

(3)人类政治文明发展历程兼具统一性与多样性;渐进与妥协是追求民主进步宝贵智慧。(任答出一点得2分,其它言之有理可酌情给分)

27.(20分)

(1)小农经济是主要耕作方式;自給自足的自然经济;追求精耕細作;受制于自然条件,具有脆弱性。(任答出三点得6分)

(2)变化:小农经济开始解体;农村商品经济日益发展;逐渐巻入西方的商品市切和原料产地。(任答两点可得4分)

原因:工业革命完成,資本主义世界市切初歩形成;列强侵略打开中国大门,中外貿易朕系加强。(4分)

(3)趋势:粮食产量不同时期有较大起伏,但整体上不断增长。(2分)

原因:A区:对农业的社会主义改造(或实行农业生产合作社);(2分)

B区:实行家庭联产承包责任制,充分调动农民生产积极性;(2分)

28.(16分)

(1)政策:承认中国的大国地位;控制中国,扩大在华势力范围;扶蒋反共。(任答出两点得2分)

影响:推动中国内战爆发;敌视新中国,中美关系恶化(或美国对新中国迸行政治孤立经济封锁、军事包围);使冷战形势加剧。(任答出两点得4分)

(2)变化:结束冷哉对峙走向和平合作。(2分)

原因:中国国际地位上升,美国遏制中国政策的失敗;美国经济衰退,霸权削弱;美苏争霸中苏联圧力増大;世界多极化的冲击。(任答出三点得6分)

历史试题

2019.7

本试卷共6页,满分100分,考试用时90分钟。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项:

1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名考籍号和座号填写在答题卡的试卷规定的位置上。

2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后再选涂其他答案标号。答案写在试卷上无效。

3.非选择题必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置,不能写在试卷上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.“岱宗夫如何,齐鲁青未了”,诗中“齐鲁”是古来对山东的别称,这一称谓最早源于

A.宗法制 B.分封制 C.礼乐制 D.郡县制

2.据考古发现,在战国时期各地遗址中犁铧镬(jue)、锄、铲、镰等铁农具大量出现。这在当时

A.促进小农经济的发展 B.进一步巩固了井田制

C.使铁农具普得以普及 D.推动金属冶炼业发展

3.汉武帝时期,推行货币官铸盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理以及向工商业者加重征税等措施。其主要目的是

A.抑制商业发展 B.推动私营手工业快速发展

C.提高商人地位 D.保障官营手工业主导地位

4.在秦朝,郡县地方长官由中央任命,但他们可以自己选任下属人员。到了唐朝,地方长官的下属人员须由吏部选派的人员担任。这说明

A.中枢权力体系日益完善 B.中央集权日渐强化

C.君主专制开始达到顶峰 D.郡县制渐遭到废除

5.北宋人尹源在《唐说》中:“说夫弱唐者,诸侯也”,宋初为防止“弱唐”局面再次出现而采取的措施是

A.设参知政事 B.设枢密院 C.设三司使 D.由文臣出任知州

6.美国学者施坚雅认为宋代发生了一场“城市革命”。这主要表现在北宋城市

A.坊、市界限分明 B.经济功能增强

C.大多是政治中心 D.广泛使用纸币

7.清末有学者认为“内阁之制,在前明有严嵩之奸,张居正之专擅",“自设军机处,明臣贤相不胜指屈,类皆小心敬慎……断不至有权臣”。据此可见

A.内阁的设立削弱了皇权 B.内阁大学士掌握决策实权

C.军机处空前加强了皇权 D.军机大臣不参与国是决策

8.1757年,乾隆帝降旨限定广州一口同外国通商,之后清廷相继制定了《防范外夷规条》、《交易章程》等一系列全面约束管制外商活动的正式章程。这些举措

A.禁绝了一切中外贸易往来 B.阻碍中国商品经济发展

C.避免了外国殖民者的侵扰 D.保障了造船业领先地位

9.中美《天津条约》规定:“华民与大合众国人有争斗、词讼等案,华民归中国官按律治罪;大合众国……应归领事等官按本国例惩办”该条款损害了我国的

A.贸易主权 B.领土主权 C.司法主权 D.关税主权

10.除了创办军事工业外,以李鸿章为代表的洋务派还着力推动创办矿业、电报业、邮政、铁路等行业。据此可知洋务运动

A.其主要目的是维护封建专制统治 B.阻碍了民族工业的发展

C.一定程度上推动了中国的近代化 D.达到了自强求富的目的

11.右图是中日甲午战争爆发时,某个西方人发表的一幅漫画《日本小武士挑战中国巨人》(1894年),漫画中日本武土矮小而灵巧,正手持战刀刺向全身披挂的中国巨人,一位西方人则躲在墙后的梯子上远远观望。漫画反映了

A.日本已确立独占中国局面 B.中日军事装备均原始落后

C.清廷整体实力对日仍具相对优势 D.西方列强对中日战局存在着误判

12.1912—1914年间,中国共设厂3937家,平均每年设厂1312家,将近是1904—1911年间每年设厂数的两倍。这主要是因为

A.民国政府政策的推动 B.列强放松对华经济侵略

C.清政府放宽设厂限制 D.国民经济结构布局合理

13.1919年5月4日下午,以北大学生为首的游行队伍浩浩荡荡向天安门进发,青年学生们一路高呼:“中国的土地可以征服而不可以断送!中国人民可以杀戮而不可以低头!”这成为那个时代我们民族的最强音。这反映出五四精神的核心内涵是

A.科学民主 B.爱国主义 C.自由平等 D.思想启蒙

14.1954年颁布的《中华人民共和国宪法》规定:“我国根据平等、互利、互相尊重主权和领土完整的原则同任何国家建立和发展外交关系的政策,已经获得成就,今后将继续贯彻。”这说明新中国

A.开始探索开展“多边”外交 B.外交政策日趋成熟与理性

C.放弃“一边倒”的外交政策 D.同各国广泛建立外交关系

15.1956年,新中国的工业总产值第一次超过农业总产值,在中国从农业国走向工业国的道路上跨出了转折性的一大步。这主要是因为

A.实行社会主义改造 B.实施一五计划,优先发展重工业

C.农村开展土地改革 D.制定八字方针,对国民经济调整

16.1957年,中国国营经济、合作经济和公私合营经济所占比重由1952年的21.3%上升到92.9%。这表明当时中国

A.新民主主义经济体制确立 B.社会主义生产关系初步形成

C.经济体制改革已初见成效 D.个体所有制经济已完全消失

17.下面是1978—2000年中国国内生产总值增长情况表(单位:亿元),其中90年代经济高速增长,其主要原因是

年份

1978

1980

1990

2000

GDP

3650.2

4551.6

18774.3

997766.3

A.高度集中的计划经济体制确立 B.农村家庭联产承包责任制的实施

C.中国成功加入了世界贸易组织 D.社会主义市场经济体制逐步建立

18.一名雅典官员从当选到卸任,在总共不到一年的时间内,要经过资格审查、信任投票、卸任检查和陶片流放等四道关卡的严格监督。其中央定陶片流放的机构是

A.五百人议事会 B.公民大会 C.民众法庭 D.十将军委员会

19.下面是1500-1850年全球人口迁移情况表,其中人口迁移主流方向出现的原因是

时间

迁出地

迁入地

概况

1500—1850年

欧洲、非洲

美洲

至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4—5倍

A.欧洲大举进行殖民扩张 B.美洲人大量对外移民

C.经济全球化的加速发展 D.工业革命向美洲传播

20.1760乔治三世继任英国国王,为了控制内阁,他不停地撤换首相。大臣们由此认识到:首相得不到国王的充分信任很难立足。然而,当时的另一种情况是:首相如果得不到议会的支持,也很难立足。这反映了当时英国

A.责任内阁制尚未形成 B.君主立宪制有待完善

C.国王是国家权力中心 D.议会主权仍有待确立

21.美国1787年宪法规定:“参议员或众议员不得在其当选任期内担任合众国政府任何新添设的职位”“在合众国政府供职的人,不得在其任职期间担任国会议员”。这一规定体现了

A.联邦制原则 B.人民主权原则 C.分权制衡原则 D.代议制原则

22.19世纪中期英国一个国家的生产能力比世界上其他国家的总和还要多得多,它庞大的远洋船队把数不尽的工业品运往世界各地,再把原材料运回国,加工成工业品,然后再运出去。这表明当时英国

A.棉纺织业发达 B.交通运输业发展快

C.成为世界工厂 D.开始成为海上霸主

23.1908年,列宁在纪念某历史事件爆发37周年国际大会上,高度评价它是“19世纪最伟大的无产阶级运动的最伟大典范”。其中“最伟大典范”主要指它是

A.第一次取得胜利的社会主义革命 B.第一次建立无产阶级政权的伟大尝试

C.欧洲爆发的首次大规模工人运动 D.受到马克思主义理论指导的工人运动

24.20世纪20年代,美国年轻资本家哈默成为第一个在苏俄经营租让企业的美国人,之后大资本家亨利·福特成为在苏俄经销福特汽车和拖拉机的代理人。这表明当时苏俄实施

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.斯大林体制 D.美苏和解政策

25.从1973年11月开始,整个资本主义世界工业生产大幅度下降,企业破产,工人失业,物价大幅度上涨。为应对这次危机,西方国家采取的措施是

A.进行货币贬值抑制物价 B.兴建大型公共工程提供就业

C.减少国家对经济的干预 D.实行计划经济指导工业生产

二、非选择题(本大题共3道题,第26题14分,第27题20分,第28题16分,共50分)

26.(14分)政治体制变革是人类文明进步过程中的一个重要内容,蕴藏着宝贵的历史启示。阅读材料,回答问题。

材料一 1688年,(英国)议会两党密谋,共同支持詹姆士二世的女婿、荷兰执玫威廉来英国夺取王位,从而实现了权力的交接。这是一次妥协的事变。从表面上看,原有的政治制度一点也没有改变,但实质上的变化却是非常大……这以后,国王的权力一点点丢失……流血的革命没有解决问题,非暴力竟将问题解决了。

——钱乘旦《社会变革的和平方式:英国的范例》

材料二 美国宪法本身就是一个“多元利益相互妥协”的产物,而且在实施中也变成了一种妥协的机制。它在制定和实施过程中,特别注重对美国社会在地城、群体等各方面多元利益的冲突与协调,办法是让不同的利益集团通过多方位、连续不断的“谈判”而达成妥协,使不同的群体均可从中实现利益分沾和共享,而不必走上推翻宪政的极端道路,从而保证了宪法能够面对不断出现的现实挑战,适应不断发展变动的社会。

——李剑呜《美国宪法何以成为“活着的宪法”》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国“国王的权力”是如何“一点点丢失”的?(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出美国宪法在制定和实施过程中是如何实现“多元利益相互妥协”的?(6分)

(3)综合上述材料并结合所学知识;简述英美政治体制变革中蕴藏的历史启示。(2分)

27.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代农业经济各方面主要表现:

劳动分工

“农夫行饷田,闺妾起缝素”

生产培育

“种谷必杂五种,以备灾害”“还庐树桑,菜如有畦,瓜瓠果蔬……鸡豚狗彘毋失其时”

工具技术

牛耕、铁农具、曲辕犁、选种和育秧、测知节气

材料二 近代中国农业经济发展的部分表现

19世纪60年代,浙江地区:“蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。小贾收买交大贾……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟”。

据《南浔志》卷31

昔日女布(指土布)遍于县市,然自外洋以风火水牛运机成布,舶至贱售,女工几停其半。

《顺德县志》1853年

材料三 1949—1987年中国粮食产量变化示意图(单位:万吨)

(1)据材料一并结合所学知识,概括中国古代农业经济的基本特征。(6分)

(2)据材料二并结合所学知识,概述近代中国农业经济的主要变化,并分析其原因。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括说明建国以来我国粮食产量变化的基本趋势,并分别说明图中A、B两个产量波峰区出现的主要原因。(6分)

28.(16分)不同历史时期,美国推行不同的对华政策。阅读材料,回答问题。

材料一 罗斯福深信美、英、苏、中“四个警察”应当在二战后世界事务中起支配作用。美国力求扩大自己在中国的势力范围。美国在战争中通过提供军事、财政援助等途径同中国建立了特殊关系,战后中国的重建又离不开美国,这样美国急需也可能把中国保持在它的势力范围之内。罗斯福认为,一个共产党政权不可能支持美国的“领导”地位,而蒋介石又是国民党内能“在战后把中国人民团结在一起的唯一领袖”。这样美国政府就把美国战后在中国和太平洋地区的利益与支持蒋介石政权结合起来了。

——据陶文钊《赫尔利使华与美国政府扶蒋反共政策的制定》

材料二 为获得民众对其对华政策的支持,尼克松政府曾控制《纽约时报》的报道方向。1972年2月该报一篇评论指出,西亚、南亚、东南亚这三个纷争不断的地区的命运受到中、美、苏三国的影响,中国在这些地区并不曾对美国构成威胁,而在诸多领城双方还存在着共同点。美中两国的交好,能够使美国在亚太地区争取更多的主动,能够带来长远经济效益,中国人口众多,自身生产能力不足,将来势必要大量依靠进口来满足需求。

——据闫雅晶《美国媒体舆论与尼克松访华》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明抗战后期美国的对华政策,并简析其历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明美国对华政策出现的变化,并简析其原因。(8分)

山东省济南市2018—2019学年度高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

题目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

A

A

B

D

B

C

B

C

C

题目

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

A

B

B

B

B

D

B

A

B

题目

21

22

23

24

25

答案

C

C

B

B

C

二、非选择题(本大题共3道题,第26题14分,第27题20分,第28题16分,共50分)

26.(14分)

(1)1689年《权利法案》颁布,确立君主立宪制,国王权力受议会限制;责任内阁制形成,国王的行政权转至内阁;19世纪中期,伴随两党制和选举制发展,国王逐渐统而不治。(6分)

(2)确立联邦制原则,联邦政府掌握国家主权的前提下,保留各州较大的自治权;国会选举中,参议员人数各州不论大小每州两人,众议员人数根据各州人口多少确定;保留黑人奴隶制,但黑人数量在众议员选举中按白人人口的3/5计算;黑人、印第安人和妇女的权力逐渐得到保障。(任答出三点得6分)

(3)人类政治文明发展历程兼具统一性与多样性;渐进与妥协是追求民主进步宝贵智慧。(任答出一点得2分,其它言之有理可酌情给分)

27.(20分)

(1)小农经济是主要耕作方式;自給自足的自然经济;追求精耕細作;受制于自然条件,具有脆弱性。(任答出三点得6分)

(2)变化:小农经济开始解体;农村商品经济日益发展;逐渐巻入西方的商品市切和原料产地。(任答两点可得4分)

原因:工业革命完成,資本主义世界市切初歩形成;列强侵略打开中国大门,中外貿易朕系加强。(4分)

(3)趋势:粮食产量不同时期有较大起伏,但整体上不断增长。(2分)

原因:A区:对农业的社会主义改造(或实行农业生产合作社);(2分)

B区:实行家庭联产承包责任制,充分调动农民生产积极性;(2分)

28.(16分)

(1)政策:承认中国的大国地位;控制中国,扩大在华势力范围;扶蒋反共。(任答出两点得2分)

影响:推动中国内战爆发;敌视新中国,中美关系恶化(或美国对新中国迸行政治孤立经济封锁、军事包围);使冷战形势加剧。(任答出两点得4分)

(2)变化:结束冷哉对峙走向和平合作。(2分)

原因:中国国际地位上升,美国遏制中国政策的失敗;美国经济衰退,霸权削弱;美苏争霸中苏联圧力増大;世界多极化的冲击。(任答出三点得6分)

同课章节目录