【全国百强校】北京市第四中学高三生物暑假复习讲义(PDF版):必修三生态

文档属性

| 名称 | 【全国百强校】北京市第四中学高三生物暑假复习讲义(PDF版):必修三生态 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 789.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-08-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

内部讲义

必修三 生态

教 师:肖振龙

爱护环境,从我做起,提倡使用电子讲义

~ 第 1 页 ~

生物与环境

种群与群落

一、种群

(一)种群的概念

1.生活在 内;

2.由 个体组成;

3.可以 的群体。

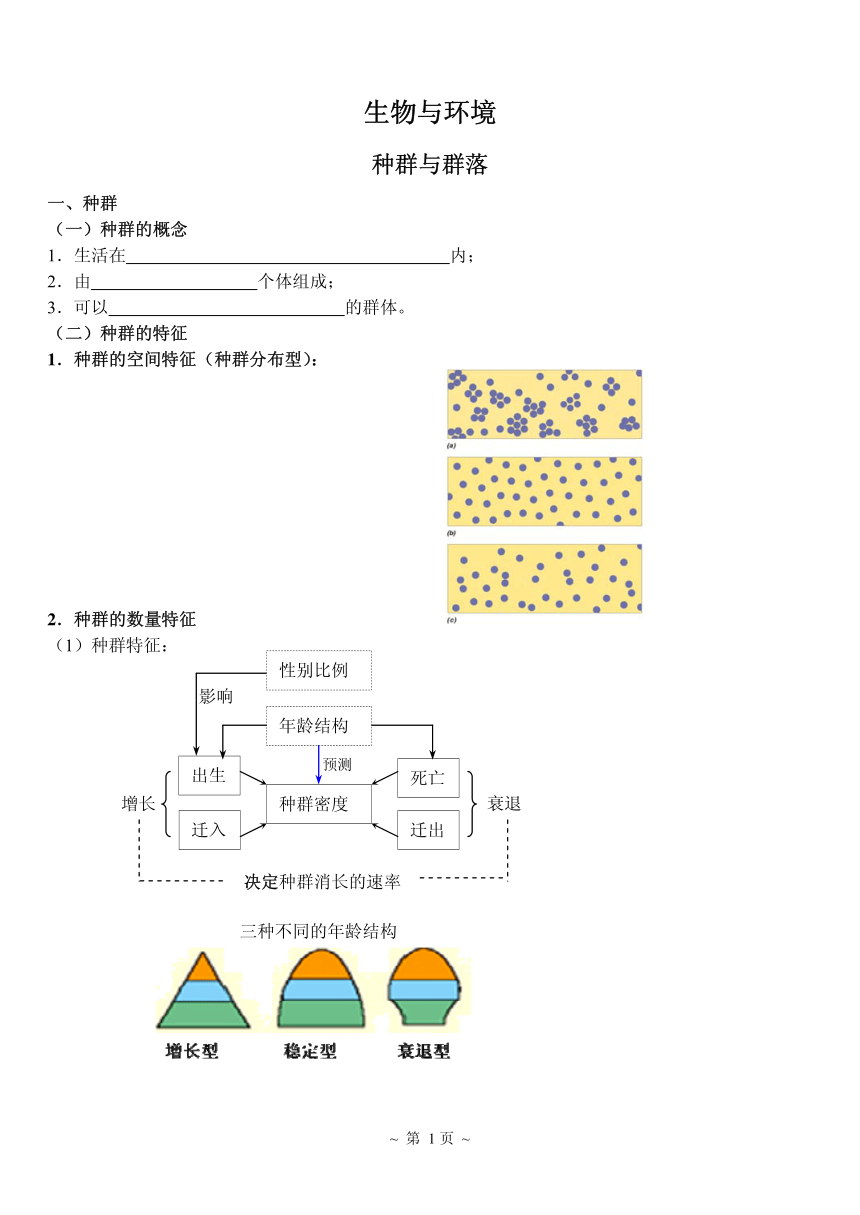

(二)种群的特征

1.种群的空间特征(种群分布型):

2.种群的数量特征

(1)种群特征:

三种不同的年龄结构

性别比例

年龄结构

种群密度

出生

迁入 迁出

死亡

增长 衰退

预测

决定种群消长的速率

影响

~ 第 2 页 ~

(2)种群密度的调查方法——取样调查法

植物种群密度的取样调查一般采用 法

注意事项:

动物种群密度的取样调查一般采用 法

注意事项:

(三)种群数量动态变化

1.自然种群数量动态变化有增长、波动、稳定和下降等形式

2.种群的增长曲线

曲线类型 坐标图 曲线特点 呈现的条件

“J”型曲线

“S”型曲线

K 值(环境容纳量):

3.种群数量动态变化的调节因素

(1)内源性因素

(2)外源性因素

~ 第 3 页 ~

4.举例说明研究种群数量变化的意义

二、群落

1.群落的概念

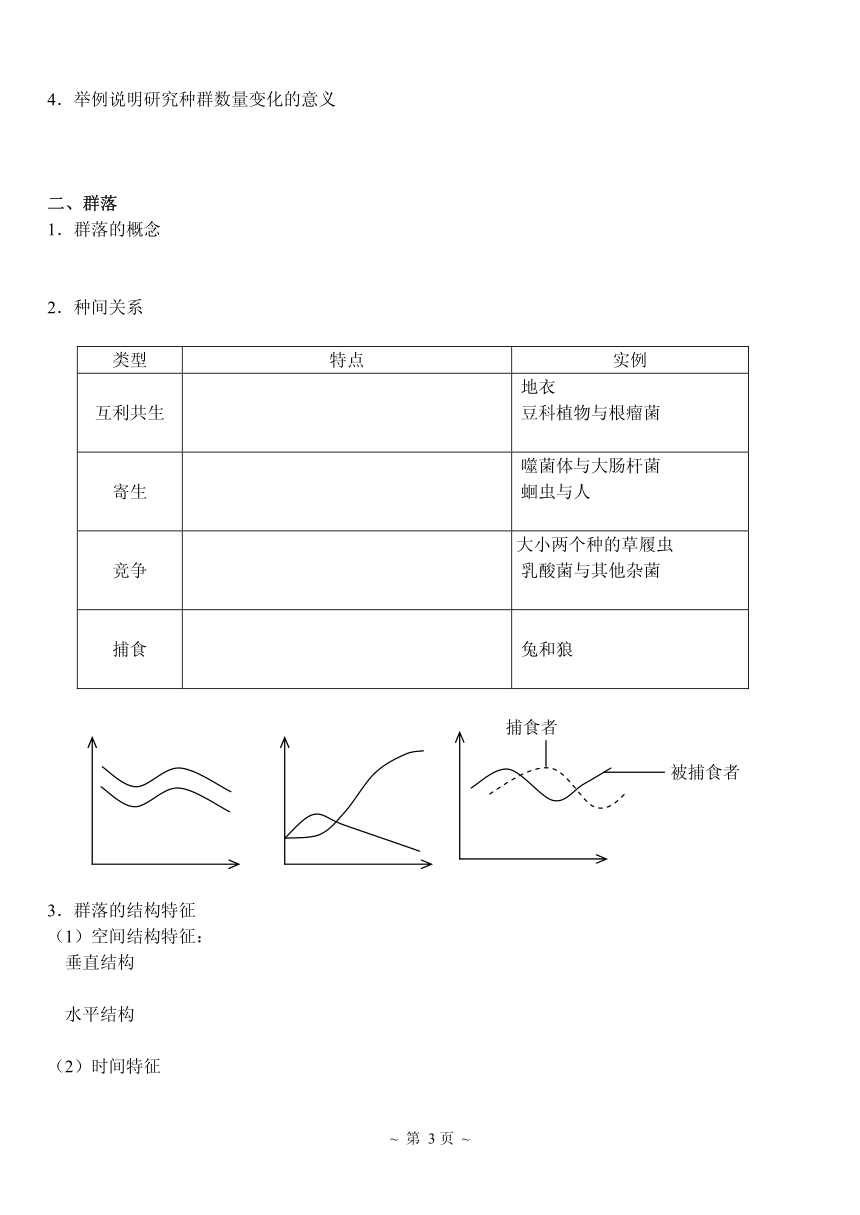

2.种间关系

类型 特点 实例

互利共生

地衣

豆科植物与根瘤菌

寄生

噬菌体与大肠杆菌

蛔虫与人

竞争

大小两个种的草履虫

乳酸菌与其他杂菌

捕食

兔和狼

3.群落的结构特征

(1)空间结构特征:

垂直结构

水平结构

(2)时间特征

被捕食者

捕食者

第 4 页

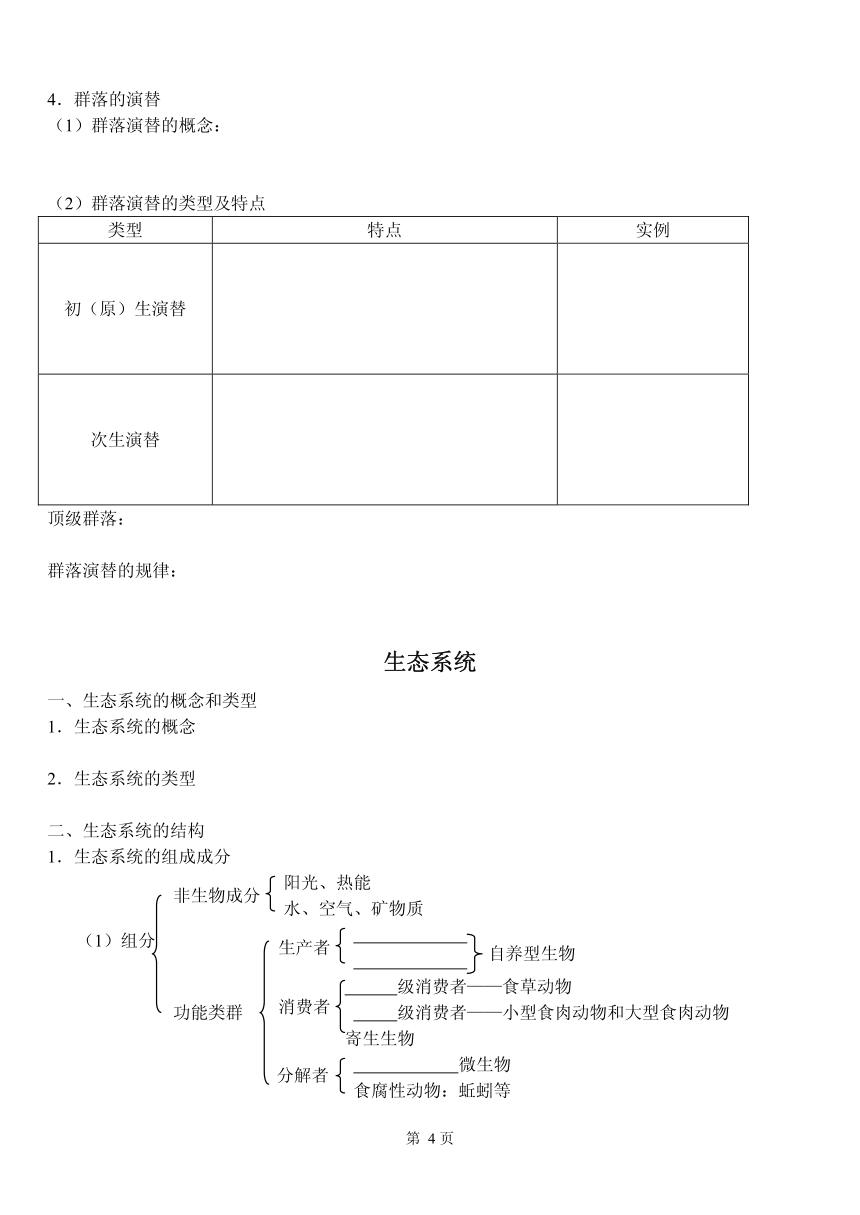

4.群落的演替

(1)群落演替的概念:

(2)群落演替的类型及特点

类型 特点 实例

初(原)生演替

次生演替

顶级群落:

群落演替的规律:

生态系统

一、生态系统的概念和类型

1.生态系统的概念

2.生态系统的类型

二、生态系统的结构

1.生态系统的组成成分

阳光、热能

水、空气、矿物质

级消费者——食草动物

级消费者——小型食肉动物和大型食肉动物

寄生生物

微生物

食腐性动物:蚯蚓等

生产者

消费者

分解者

非生物成分

功能类群

(1)组分

自养型生物

第 5 页

(2)功能类群的在生态系统中的地位

2.生态系统的营养结构——食物链和食物网

(1)食物链:

什么是营养级?

(2)食物网:

三、生态系统的功能

1.生态系统能量流动

(1)过程

起点: (输入能量)

渠道: (传递能量)

终点:最终以 的形式散失 (输出能量)

(2)特点

传递方向:

传递效率:

(3)能量金字塔(注意和数量金字塔的区别和联系)

~ 第 6 页 ~

(4)举例说明研究能量流动的意义(生态农业):

2.物质循环

(1)物质循环的概念:

(2)物质循环实例

碳循环

A.碳素循环特点——带有全球性质

B.碳元素交换形式——主要以 形式循环

C.碳元素进入群落途径——

D.碳元素返回无机环境的途径—— 、 、

E.碳循环失衡造成的环境问题——温室效应

温室效应的成因

岩石圈

大气圈 水圈

绿色植物

各类动物

化石燃料

食

物

链

利用

分解 分解

呼吸 呼吸

碳化

光合 作用

温室效应的危害:

温室效应的防治措施:

(3)物质循环与能量流动的联系与区别:

①联系

②区别

四、生态系统的稳态及调节

1.生态系统稳态

概念:

处于稳态的生态系统的特点:物种多样化,结构复杂化,功能完善化

①有一定物种组成和数量比例以及典型食物链、食物网联系

②能量输入与输出、物质积累与消耗大体相等

③结构与功能呈现呈周期性波动起伏的动态平衡

2.生态系统稳态的调节:

调节机制

调节能力有限

生态环境的保护

1.人口的增长

2.全球性环境问题

(1)温室效应与气候变暖

(2)酸雨——pH 小于 5.6 的雨水

成因:

~ 第 8 页 ~

危害:

(3)有毒物质的污染(生物放大)

有毒物质通过食物链的积累和富集作用

(4)赤潮和水华

工业污水、生活污水和农田排除的水中含有很多的 N、P 等植物必须的矿质元素,即水体富营养

化是赤潮发生的根本原因。

(5)臭氧层破坏

(6)生物入侵

3.生物多样性保护的意义和措施

(1)生物多样性的含义

(2)生物多样性的保护措施

典型例题

1.下列关于种群的叙述正确的是

①内蒙古草原上全部的牛是一个种群; ②池塘中所有的鱼是一个种群;

③稻田中所有的三化螟是一个种群; ④种群密度的决定因素是年龄组成、性别比例;

⑤出生率和死亡率是决定种群密度大小的重要因素;⑥种群和种群之间有地理隔离

A.①③⑤ B.②④⑥ C.②④⑤ D.③⑤⑥

2.下列关于种群特征的表述,不正确的是

A.种群数量特征是种群内个体特征的统计值

B.种群的年龄结构主要以生殖能力来划分

C.出生率减去死亡率是种群的自然增长率

D.性别比例和种群密度没有关系

3.预测一个国家或地区的人口数量未来动态的信息,主要来自于

A.人口不同年龄组成的比例 B.现有人口数量的密度

C.男女性别比 D.出生率、死亡率和迁移率

4.下列选项中,不属于对种群数量特征描述的是

A.我国的人口将逐渐步进入老龄化阶段

B.2003 年,广东省人口的出生率为 1.329%

C.橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群

D.由于微甘菊入侵,松树种群死亡率较高

5.种群呈现“J”型增长的理想条件不包括

A.食物、空间充裕 B.环境条件适宜

C.不受其他生物因素的制约 D.繁殖力强

~ 第 9 页 ~

C B

D

E F

6.下列叙述中,不属于...种群空间特征描述的是

A.斑马在草原上成群活动 B.每毫升河水中有 9 个大肠杆菌

C.稗草在稻田中随机分布 D.木棉树在路旁每隔 5 米种植

7.有关“探究培养液中酵母菌数量动态变化”的实验,叙述正确的是

A.改变培养液的 pH 值不影响 K 值(环境容纳量)大小

B.用样方法调查玻璃容器中酵母菌数量的变化

C.取适量培养液滴于普通载玻片后对酵母菌准确计数

D.营养条件并非影响酵母菌种群数量变化的唯一因素

8.下列有关生物种群密度调查方法的表述,不正确的是

A.样方法适用于植物种群密度的调查

B.标志重捕法适用于所有动物种群密度的调查

C.人口密度调查是人口普查的重要内容之一

D.进行种群密度的调查有利于合理利用资源

9.有人在一个水库中第一次捕捞鲫鱼 M 条,在背鳍上做标记后全部放回池塘,两天后重捕 n 条,其

中已被标记的 m 条。下列有关该调查的表述,正确的是

A.该水库鲫鱼的种群密度约为 M·m / n

B.背鳍上的标记越醒目容易被发现越好

C.该调查所得种群密度数值为该水库鲫鱼的环境容纳量

D.该水库中的所有生物构成一个群落

10.下图是一个鼠群迁入一个新的生态系统后的生长曲线,试分析哪段曲线表示食物最可能成为鼠群

繁殖速度的限制因素

A.EF 段 B.DE 段 C.BD 段 D.CB 段

11.下列有关种群“S”型增长的表述,不正确的是

①环境容纳量是一段时间内某空间能维系生物生存的最大数量

②不同种群通过种间关系相互制约,是种群数量相对稳定的原因之一

③成熟群落中的各个种群数量均维持在 K 值左右

④种群数量达到

1

2

K 值时,是防治害虫的有利时机

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

12.下列实例中属于生物群落的是

A.海洋中的全部鱼类 B.一片农田中的所有植物和动物

C.生活在一条河流中的所有生物 D.一个池塘和池塘里的所有生物

时间

鼠

的

数

量

~ 第 10 页 ~

13.树林里多数鸟类在树冠筑巢、栖息;啄木鸟生活在树干中;环颈雉则在灌木层和地面活动。这些

现象反映了

A.种群密度 B.适应的普遍性

C.群落的垂直结构 D.群落的水平结构

14.一块杨树苗圃,树苗被移走后,形成了杂草地,该草地群落中

A.物种组成比杨树苗圃简单 B.动物没有分层现象

C.物种组成比杨树苗圃复杂 D.植物没有垂直结构

15.在自然状态下,某一桦树林中出现了云杉树苗,云杉长大后,高度超过桦树林。桦树不如云杉耐

阴,而逐渐减少,最终形成以云杉为主的树林,这种现象是

A.初生演替 B.生物入侵 C.生物进化 D.种间竞争

16.下列属于种间竞争实例的是

A.蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露

B.以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食

C.细菌与其体内的噬菌体均利用培养基中的氨基酸

D.某培养瓶中生活的两种绿藻,一种数量增加,另一种数量减少

17.下列有关种群的叙述,正确的是

A.种群是繁殖的基本单位,种群基因库代代相传,因而是不变的

B.种群的数量是由出生率和迁入率来决定的

C.在较长时间内,种群增长呈现“S”曲线,数量在 K 值左右维持相对恒定,说明生态系统具有

一定的自动调节能力

D.一个物种引种到一个新的地区,种群增长就会呈现“S”曲线

18.下列表述错误的是

A.群落中种群的生态位与种间关系和无机环境有关

B.群落的垂直结构和水平结构是种群生态位不完全重叠的体现

C.一个稳定的群落中可能有两个物种的生态位完全重叠

D.同一垂直空间分布的两种鸟类可通过食物特化而避免竞争

19.演替过程中灌木取代了草本植物,其主要原因是

A.灌木繁殖能力强 B.草本植物寿命较短

C.草本植物较为低等 D.灌木较为高大,能获得更多的阳光

20.有关人类活动对群落演替影响的表述,正确的是

A.人类活动对生物的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

B.人类活动对群落的影响往往是破坏性的

C.人类活动往往使群落按照不同于自然演替的方向和速度进行

D.人类活动可以任意对生物与环境的相互关系加以控制

21.有关群落的演替,下列表述正确的是

A.火山岩上的群落演替属于次生演替

B.火灾过后的森林的演替是初生演替

C.自然状态下,弃耕后的农田一定演替为森林

D.群落的演替速度和方向与无机环境密切相关

~ 第 11 页 ~

N

B

t

N

A

t

N

C

t

N

t

D

22.水葫芦引入我国后,在一部分地区已经阻塞了河道,成了河流和湖泊中行船的主要障碍。一株水

葫芦能在 50 天中产 1000 个后代,其原因可能是

A.没有天敌 B.气候适宜 C.繁殖力强 D.以上都正确

23.某细菌种群随时间的延续将环境中的食物耗尽。但由于突变出现新的菌株,它们能利用原有菌种

产生的有害废物,下图符合上述条件的是(N 代表菌种的数量)

24.生态学家高斯曾在实验室中做过这样的试验:他将两种草履虫,即有尾草履虫和双小核草履虫分

别培养在容器中,各给以细菌作食物,不久两种草履虫分别繁殖并和细菌数量达到平衡,但是如果把

两种草履虫放在同一培养皿中,给以细菌混合培养,结果如下图所示:

(1)从图中可以看出,混合培养后,能正常生长的是 ,不能正常生长的是 。

这种现象生物学上称作________________________________________。

(2)混合培养后,能正常生长的个体数量发展的趋势是 ,呈现_________增长。若维

持此生长趋势,需要供给的条件有____________。(说出两点)

25.有人对生活在海洋潮间带岩石上的两种软体

动物藤壶 A 和藤壶 B 做了下列实验:

①将两种藤壶同时放在一块岩石上,一段时间

后,藤壶 A 占据岩石的上部,藤壶 B 占据岩石

的下部。

②若将下部的藤壶 B 移走后,藤壶 A 逐步扩展

到岩石下部。

③若将上部的藤壶 A 移走,藤壶 B 不能扩展到

岩石上部。

双

小

核

草

履

虫

数

量

有

尾

草

履

虫

数

量

单独生长 单独生长

混合培养

混合培养

培养天数 培养天数

海洋

低潮线

高潮线

藤壶 A

藤壶 B

第 12 页

根据上述资料,回答下列问题:

(1)两种藤壶中,更能抵抗缺水环境的是_________________。

(2)藤壶 B 存在时,藤壶 A 只能占据岩石的上部,说明两种藤壶之间存在____________关系。

(3)两种藤壶同时放在一块岩石上,藤壶 A 占据岩石的上部,藤壶 B 占据岩石的下部,体现了群落

的_____________结构。

参考答案:

1.D 2.D 3.A 4.C 5.D 6.B 7.D 8.B 9.D 10.A 11.C

12.C 13.C 14.C 15.D 16.D 17.C 18.C 19.D 20.C 21.D

22.D 23.B

24.(1)双小核草履虫;有尾草履虫,竞争 (2) 先增加然后稳定;S;细菌等食物、氧气。

25.(1) 藤壶 A (2) 竞争 (3) 垂直

生态系统练习

1.地球上最大的生态系统是

A.海洋生态系统 B.森林生态系统

C.生物圈 D.湿地生态系统

2.下列有关生态系统的表述,错误的是

A.没有生命的星球不存在生态系统

B.生态系统的概念体现了生物与无机环境相互作用的关系

C.生物圈不是生态系统,却是生物界的最宏观的结构层次

D.人工生态系统的维持依赖于自然生态系统

3.下列食物链表示方法正确的是

A.阳光 → 植物 → 兔 → 狼 B.草 → 蛙 → 虫 → 蛇

C.草 ← 鼠 ← 兔 D.草 → 羊 → 狼

4.在右图所示的食物网中,鹰同时占有的消费级和营养级分别是

A.次级、三级消费者,第二、三营养级

B.次级、四级消费者,第三、四营养级

C.三、四级消费者,第三、五营养级

D.次级、四级消费者,第三、五营养级

5.下列有关生态系统的表述,正确的是

A.森林生态系统中的蘑菇属于生产者

B.海洋生态系统的消费者多于生产者

C.生态系统的非生物环境为生物提供物质和能量

D.绝大多数生态系统中,分解者为生长者提供物质和能量

鼠 鹰

草 蛇

虫 蛙

~ 第 13 页 ~

6.右图为南极某海域的食物链。据图判断正确的是

A.此食物网共有 6 条食物链

B.硅藻既是生产者,又是分解者

C.磷虾在不同食物链上都属于同一营养级

D.严禁过度捕杀蓝鲸由于其对该食物网影响最大

7.在青草→食草昆虫→蜘蛛→食虫鸟→猫头鹰这条食物

链中,占生态系统总能量比例最多和最少的消费者依次是

A.猫头鹰和食草昆虫 B.青草和猫头鹰

C.食草昆虫和青草 D.食草昆虫和猫头鹰

8.下图是以每个营养级生物数量的多少而给出的塔型结构,其中“A”、“B”、“C”分别代表第一、第二

和第三营养级的生物,下面与塔型结构相符的食物链是

A.草 → 昆虫 → 鸟

B.树 → 昆虫 → 鸟

C.草 → 兔 → 狼

D.草 → 鸟 → 狼

9.生产者通过初级生产过程固定的太阳能,哪部分能通过食物链在生物之间传递与转化

A.作为能源物质生产者自身利用的部分

B.作为营养物质被食草动物摄食的部分

C.以煤的形式储存于地层中的部分

D.作为凋落物成为穴居动物和分解者营养源的部分

10.生态系统中能量在沿着食物链流动过程中逐级递减的原因不包括

A.每个营养级生命活动的维持总要消耗能量

B.每个营养级中总有一部分能量被分解者利用

C.上一个营养级中总有一部分个体未被下一个营养级捕食

D.照射到生产者上的太阳不能被全部固定

11.下列哪项不是有机碳化合物由生物群落返回无机环境的途径

A.植物和动物的呼吸作用 B.分解者分解动植物尸体的作用

C.化石燃料的综合利用 D.可溶性碳酸盐的溶解和扩散

12.在北半球植物繁茂的中纬度地区,一年中大气 CO2 浓度相对较高的季节是

A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季

13.右图是某池塘生态系统中的两条食物链,大量捕捞花鲢后,种群将有所变化,下列能正确反映短

期内种群总重量增长率变化趋势的是

A.绿藻上升

B.白鲢下降

C.水蚤下降

D.乌鱼上升

B

C

A

绿藻 水蚤 花鲢 乌鱼

白鲢

~ 第 14 页 ~

14.假设将水稻田里的杂草全部清除掉,稻田生态系统中

A.水稻害虫密度将下降 B.能量流动的营养级数减少

C.水稻固定的太阳能增加 D.物种多样性上升

15.关于生物圈稳态的自我维持,主要体现在以下哪些方面

A.植物通过光合作用源源不断地固定太阳能是生物圈赖以存在的能量基础

B.生物圈内的生产者、消费者和分解者及无机环境之间的物质循环是生物圈赖以存在的物质基

础

C.生物圈具有多层次的调节能力

D.以上说法都正确

16.酸雨形成的原因是

A.大气中的 SO2 过多 B.大气中的 CO2 过多

C.臭氧层遭到严重的破坏 D.土壤中的硫酸过多

17.为维持生态系统的稳态而建立的无废料的生产体系是指

A.废料—产品 B.原料—产品—废料

C.原料—产品—原料—产品 D.原料—产品—废料—产品

18.下列关于生物多样性的说法不正确的是

A.为了保护当地生物多样性,不能盲目引种

B.生物的多样性是指物种的多样性和生态系统的多样性

C.生物多样性是人类赖以生存和发展的基础

D.人类对环境的破坏和对资源的掠夺式开发使生物多样性面临威胁

19.下图表示 A、B 两个特殊生态系统的能量金字塔。有关解释正确的是

①吃玉米的人所获得的能量比吃牛肉的人获得的能量多

②能量沿食物链单向流动,传递效率随营养级的升高而逐级递减

③若 A 和 B 中玉米数量相同,A 能养活 10000 人,则 B 最多能养活 2000 人

④若土壤中含相同浓度的难降解污染物,则 A 人体内污染物浓度比 B 低

A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.③④

20.下列有关生态金字塔的表述,正确的是

A.均为倒金字塔型

B.可以是能量金字塔,也可以是数量或生物量金字塔

C.生态金字塔表示了不同生物种类之间的数量关系

D.处于金字塔底部的是生态系统的分解者

21.下列 4 种现象中,不适宜用生态系统中能量流动规律进行合理分析的是

A.虎等大型肉食动物容易成为濒危物种

~ 第 15 页 ~

B.蓝藻易在富营养化水体中爆发

C.饲养牛、羊等动物,成本低、产量高

D.巨大的蓝鲸以微小的浮游动物为食

22.一种草原鸟发现敌情时,雄鸟急飞,扇动两翼,给孵卵雌鸟发出信号。雄鸟给雌鸟发出的信息属

于

A.行为信息 B.物理信息 C.化学信息 D.营养信息

23.在生产生活实践中,人们常常利用生态系统中信息传递的特点,来为人类服务。下列表述不正确

的是

A.改变环境中的温度信息,可以让菊花在夏天开花

B.养鸡厂可以通过增加人工光照提高产蛋率

C.只要满足某种生物的光、温度、湿度等气候条件,就可以引种

D.利用生物之间的化学信息可以防治害虫

24.下列表述正确的是

A.生态系统中的信息传递就是指生物之间的信息传递

B.植物和植物之间不存在信息传递

C.生物之间的信息传递体现在复杂的种内和种间关系中

D.物理信息只来源于无机环境

25.下列对于生态系统的信息传递的认识不正确的是

A.生物能够感知、处理和散发信息的特性,是经过长期的进化形成的

B.生物与无机环境之间的信息传递是简单的,生物间的信息传递是复杂的

C.生物都具有应激性,是生态系统的信息流动的基础

D.活着的生物体就要不断与外界环境进行物质、能量、信息的交换

26.某种植玉米的农场,其收获的玉米子粒既作为鸡的饲料,也可作为人的粮食,玉米的秸秆则加工

成饲料喂牛,生产的牛和鸡供人食用,人、牛、鸡的粪便经过沼气池发酵产生的沼气作为能源,沼渣、

沼液作为种植玉米的肥料。据此回答(不考虑空间因素):

(1)请绘制由鸡、牛、玉米和人组成的食物网:

(2)牛与鸡之间 (有、无)竞争关系,理由是 。人与鸡的种间关系

是 ,人与牛的种间关系是 。

(3)流经该农场生态系统的总能量来自 所固定的 ,无机环境中的碳以

形式进入该人工群落。

(4)假设该农场将生产玉米的 1/3 作为饲料养鸡,2/3 供人食用,生产出的鸡供人食用。现调整为 2/3

的玉米养鸡,1/3 供人食用,生产出的鸡仍供人食用。理论上,该农场供养的人数将

(增多、不变、减少),理由是 。

~ 第 16 页 ~

27.下图是河流生态系统受到生活污水(含大量有机物轻度污染后)的净化过程示意图:

(1)在该河流的 AB 段上,溶解氧大量减少的主要原因是__________________________________

______________________________________________________________。

(2)藻类大量繁殖的主要原因是_______________________________________________________

(3)水中溶解氧含量恢复的主要原因是__________________________

28.下表是对某水生生态系统营养级和能量流动情况的调查结果,表中 A、B、C、D 分别表示不同

营养级生物,E 为分解者。Pg 表示生物同化作用固定能量的总量,Pn 表示生物体内未被呼吸消耗的

能量(Pn=Pg-R),R 表示生物呼吸消耗的能量。(单位:102kJ/m2/年)请根据表中数据回答下列问

题:

(1)此生态系统中能量流动是从表中的_________生

物开始的,做出此判断的依据是________________

__________________________。

(2)能量从第Ⅱ营养级传递到第Ⅲ营养级的效率是

____________(保留一位小数)。流入某一营养级的

能量不能 100%流到其下一营养级的原因是:该营养

级生物获得的能量一部分是_______________,一部

分是_______________还有一部分是_______________________。

(3)从能量输出和输入角度看,该生态系统的总能量将会 。其原因是___________。

29.在一个达到成熟阶段的生态系统中,四个不同种群各自含有的总能量和残留农药 DDT 浓度大致

如下:

单 位

甲 乙 丙 丁

能量(千焦) 2.8×109 1.3×108 9.1×107 2.9×107

DDT 浓度(ppμ) 0.04 0.35 0.39 3.4

(1)该系统的生产者为______________;初级消费者为____________。

(2)由四个种群构成的营养结构为__________(以箭头形式表示)。

(3)由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为_______________;从第一营养级到第三营养级,

能量的平均传递效率是__________。

(4)丁种群生物体内 DDT 浓度,相当于甲种群的 85 倍,你对这种现象的解释是_________________ 。

Pg Pn R

A 15.9 2.8 13.1

B 870.7 369.4 501.3

C 0.9 0.3 0.6

D 141.0 61.9 79.1

E 211.5

种 群 含 量

~ 第 17 页 ~

30.回答下列有关生态系统的问题:

(1)下图是生态系统碳循环示意图,图中“→”表示碳的流动方向,请回答:

①写出图中含有三个营养级的食物链(用字母表示)

②在物质循环的过程,同时伴随着 。若生产者有 5000kg,按能量最大传递

效率计算,位于第三营养级的生物可增重 kg。

③据测定,生产者在黑暗中每小时释放出 44mg 的 CO2,而在光照充足的条件下,每小时释放出

32mg 的 O2,则生产者每小时实际产生的 O2 量为 mg。

(2)下图表示一生态系统中生物种类间的相互关系。图中各种类均生活在退潮后暴露出的岩石上,

其中海藻、藤壶、贻贝和海葵固着于岩石的表面,海星、石鳖和石槭则在岩石表面来回爬动找寻食物,

图中的数字表示海星食物中各种类所占的比例(%)。

①此生态系统中处于第三营养级的种类有 ,两者既有捕食关系又有竞

争关系的种类是 。

②当除去全部海星一年后,与对照地区相比,该处生物种类组成发生了很大变化,其中

为优势种,而石鳖和石槭的数量大为减少,其原因是

。

A

C

D E

B

海星

5 3

石槭 石鳖

小鱼

海藻

荔枝螺

藤壶

浮游植物

贻贝

海葵

64

1

27

~ 第 18 页 ~

参考答案:

1.C 2.C 3.D 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B 9.B 10.D 11.D 12.D 13.B 14.C

15.D 16.A 17.C 18.B 19.D 20.B 21.B 22.A 23.C 24.C 25.B

26.(1)

(2)无,鸡食用玉米籽粒,牛食用玉米秸秆, 捕食 捕食和竞争

(3)玉米,太阳能,二氧化碳

(4)减少,人食用玉米时为第二营养级,食用鸡时,为第三营养级,能量沿营养级传递逐级递

减

27.(1)需氧型细菌大量繁殖,溶解氧随着有机物被细菌分解而大量消耗;同时藻类数量减少。

(2)有机物分解后形成大量 NH4+等无机盐离子,有利于藻类大量繁殖。

(3)藻类通过光合作用释放氧气,有机物减少,需氧型细菌数量下降,因此溶解氧的消耗量减少。

28.(1)B; B 营养级生物含有的能量最多,是生产者,生态系统中能量流动是从生产者开始的。

(2)11.3% ;通过呼吸消耗;分解者利用;未被利用(储存在该营养级生物体内)

(3)增加; 该生态系统输入的总能量大于所有生物消耗能量之和(Pg>R)

29.(1)甲;乙、丙; (2)

(3)8%;10%;

(4)DDT 沿着食物链转移过程中逐级积累

30.(1)①A、D、E;②能量流动; 200(5000×20%×20%);③64;

(2)①海星、荔枝螺、海葵;海星和荔枝螺;

②藤壶;藤壶大量繁殖,占据了岩石表面,使海藻不能生长,石鳖和石槭因为失去食物而数

量减少。

玉米 鸡 人

牛

甲

丙

丁

乙

同课章节目录