人教版高中生物必修一学案:第5章细胞的能量供应和利用微专题三

文档属性

| 名称 | 人教版高中生物必修一学案:第5章细胞的能量供应和利用微专题三 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 763.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-08-21 12:58:36 | ||

图片预览

文档简介

微专题三光合作用和细胞呼吸的相关应用

一、生物细胞呼吸方式的判断

1.根据生物的类型判断:原核生物无线粒体,大多进行无氧呼吸产生乳酸(如乳酸菌)或者酒精和二氧化碳,但也有些原核生物进行有氧呼吸,如醋酸杆菌、蓝藻等。高等动物无氧呼吸都是产生乳酸的,高等植物绝大部分无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,也有产生乳酸的,如马铃薯块茎、甜菜块根、玉米的胚(可记忆为“马吃甜玉米”)等。

2.根据反应物、产物的类型判断

(1)消耗O2→进行有氧呼吸,但无法确定是否同时进行了无氧呼吸。

(2)有H2O生成→进行有氧呼吸,但无法确定是否同时进行了无氧呼吸。

(3)无CO2生成→只进行产生乳酸的无氧呼吸。

(4)有CO2生成

①CO2生成量=O2消耗量→只进行有氧呼吸。

②CO2生成量》O2消耗量→有氧呼吸与无氧呼吸并存。

③只生成CO2不消耗O2→只进行产生酒精的无氧呼吸。

(5)有酒精生成

①酒精量=CO2量→只进行产生酒精的无氧呼吸。

②酒精量小于CO2量→既进行有氧呼吸,又进行产生酒精的无氧呼吸,多余的CO2来自有氧呼吸。

(6)有乳酸生成

①产生乳酸不产生CO2→只进行产生乳酸的无氧呼吸。

②同时产生乳酸和CO2→进行产生乳酸的无氧呼吸和有氧呼吸。

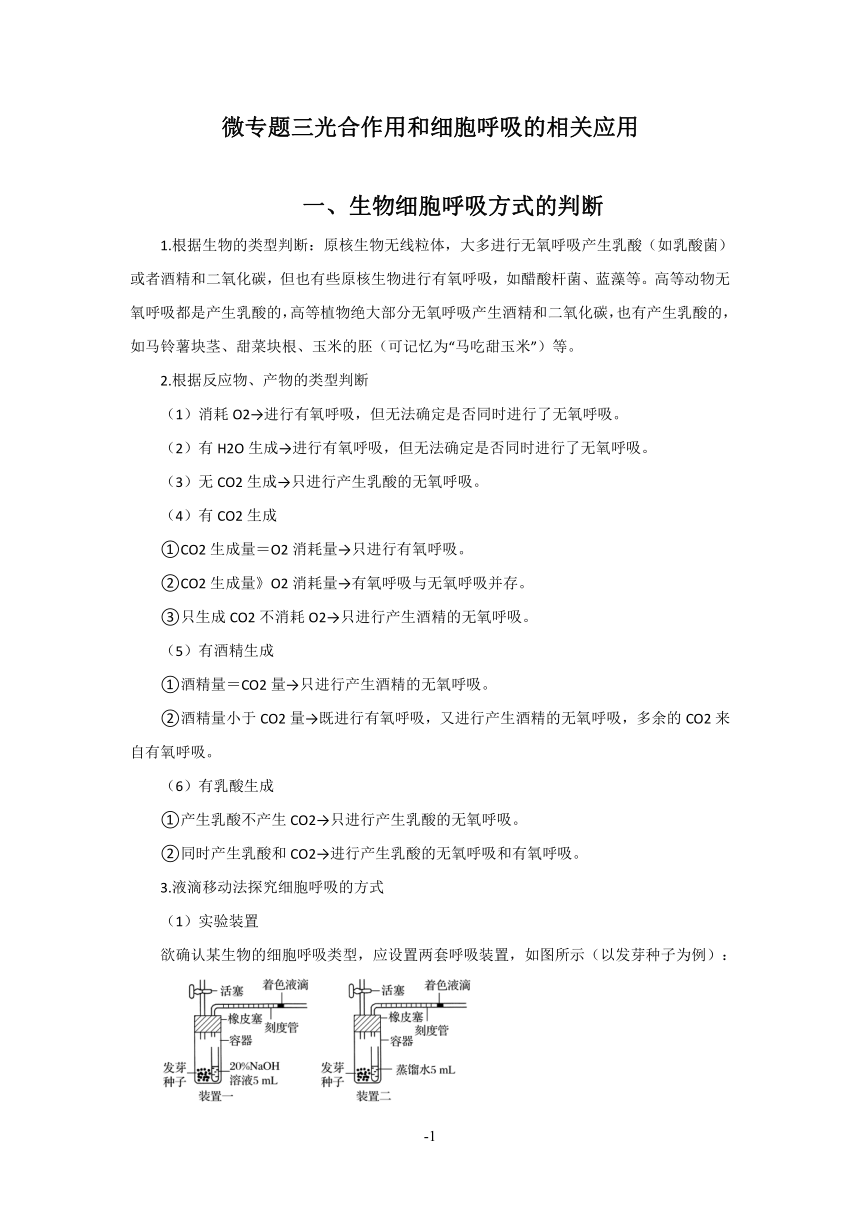

3.液滴移动法探究细胞呼吸的方式

(1)实验装置

欲确认某生物的细胞呼吸类型,应设置两套呼吸装置,如图所示(以发芽种子为例):

(2)实验结果预测和结论

实验现象

结论

装置一着色液滴

装置二着色液滴

不动

不动

只进行产生乳酸的无氧呼吸

不动

右移

只进行产生酒精的无氧呼吸

左移

右移

进行有氧呼吸和产生酒精的无氧呼吸

左移

不动

只进行有氧呼吸或进行有氧呼吸和产生乳酸的无氧呼吸

(3)物理误差的校正

为了使实验结果精确,除减少无关变量的干扰外,还应设置对照装置。对照装置与装置二相比,不同点是用“煮熟的种子”代替“发芽种子”,其余均相同。

例1如图所示是测定酵母菌的细胞呼吸类型所用的装置(假设呼吸底物只有葡萄糖,并且不考虑外界条件的影响),下列有关说法错误的是()

选项

现象

结论

甲装置

乙装置

A

液滴左移

液滴不动

只进行有氧呼吸

B

液滴不动

液滴右移

只进行无氧呼吸

C

液滴不动

液滴不动

只进行有氧呼吸

D

液滴左移

液滴右移

既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸

答案C

解析甲装置中的NAOH溶液能将酵母菌产生的CO2吸收,所以着色液滴的移动只和O2体积的变化有关,如果着色液滴左移,说明酵母菌进行有氧呼吸或同时进行有氧呼吸和无氧呼吸;如果甲装置中着色液滴不移动,说明酵母菌进行无氧呼吸。乙装置中试管内的液体是蒸馏水,着色液滴的移动与容器内气体体积的变化(O2的消耗量和CO2的产生量的差值)有关;如果酵母菌只进行有氧呼吸,则乙装置中着色液滴不移动;如果乙装置中着色液滴右移,则说明酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,或只进行无氧呼吸;若甲、乙两装置中液滴不移动,说明酵母菌已死亡。

例2将等量且足量的苹果果肉分别放在O2浓度不同的密闭容器中,1H后测定O2吸收量和CO2释放量,结果如表所示:

O2浓度

0

1%

2%

3%

5%

7%

10%

15%

20%

25%

O2吸收量/MOL

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.8

CO2释放量/MOL

1

0.8

0.6

0.5

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.8

下列有关叙述中正确的是()

A.苹果果肉细胞在O2浓度为0~3%和5%~25%时,分别进行无氧呼吸和有氧呼吸

B.储藏苹果时,应选择O2浓度为5%的适宜环境条件

C.O2浓度越高,苹果果肉细胞有氧呼吸越旺盛,产生ATP越多

D.苹果果肉细胞进行无氧呼吸时,产生乳酸和二氧化碳

答案B

解析只要O2吸收量不为0,就说明进行了有氧呼吸,故O2浓度为1%~3%时既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,A项错误;O2浓度为5%时,CO2释放量最少,说明细胞呼吸最弱,有机物消耗最少,有利于储藏苹果,B项正确;O2浓度超过20%时,随O2浓度的增大,有氧呼吸不再增强,C项错误;苹果果肉细胞进行无氧呼吸时,产生酒精和二氧化碳,D项错误。

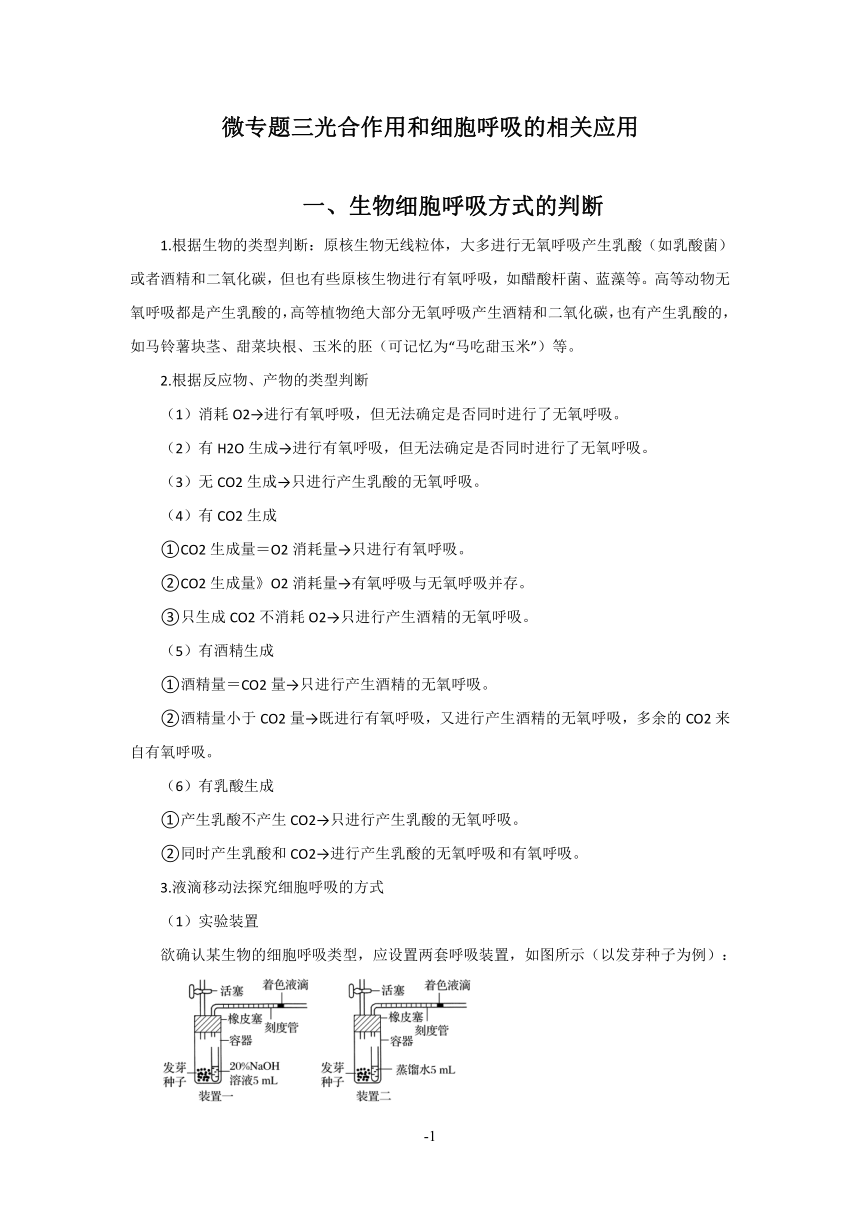

二、分析当光照与CO2浓度发生骤变时,C3、C5、【H】和ATP的变化

条件

C3

C5

【H】和ATP

(CH2O)合成量

模型分析

光照强度由强到弱,CO2供应不变

增加

减少

减少

减少

光照强度由弱到强,CO2供应不变

减少

增加

增加

增加

CO2量由充足到不足,光照不变

减少

增加

增加

减少

CO2量由不足到充足,光照不变

增加

减少

减少

增加

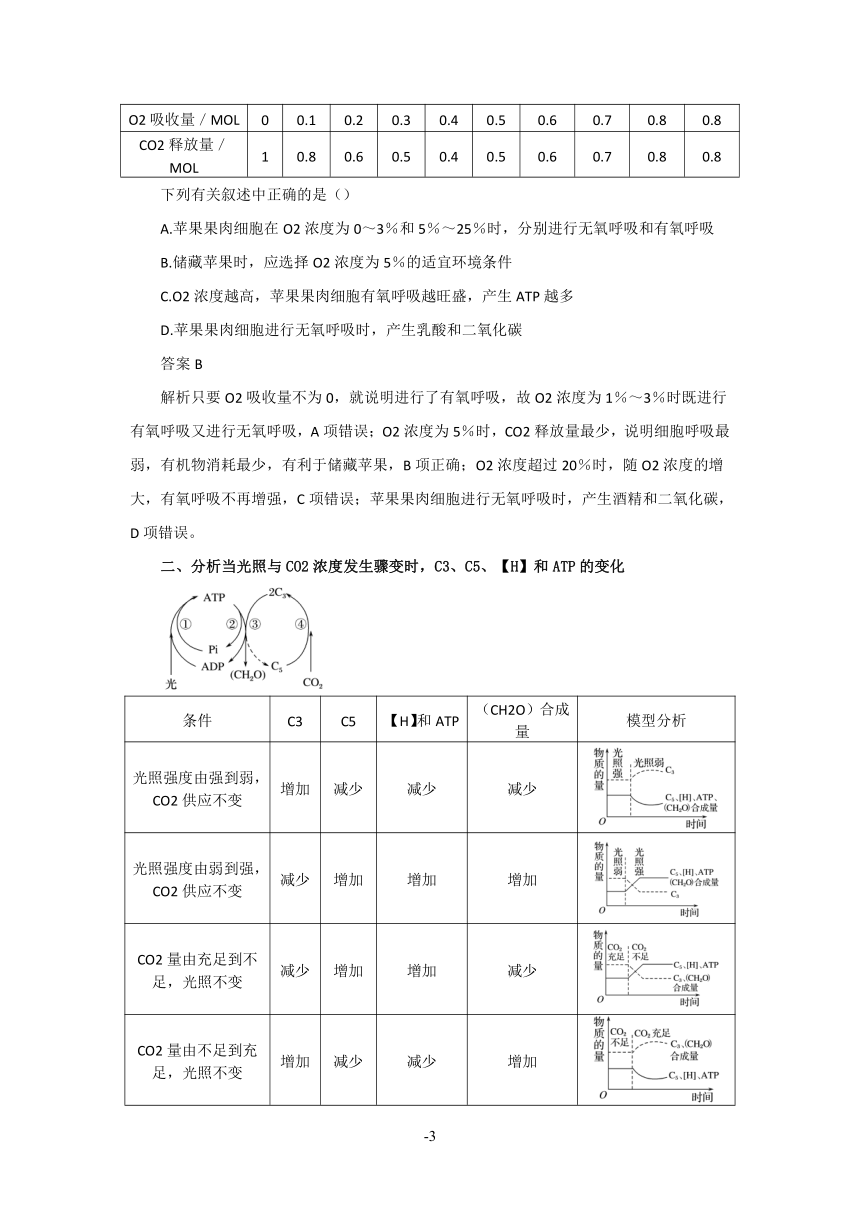

例3如图表示在夏季晴朗的白天,植物细胞内C3和C5的相对含量随一种环境因素的改变而变化的情况,下列对这一环境因素的改变分析正确的是()

A.突然停止光照 B.突然增加CO2浓度

C.降低环境温度 D.增加光照强度

答案D

解析突然停止光照,光反应产生的【H】和ATP减少,被还原的C3减少,生成的C5减少,而CO2被C5固定形成C3的过程不变,故C3的含量将增加,C5的含量将减少,A项错误;突然增加CO2浓度,CO2被C5固定形成的C3增加,则消耗的C5增加,故C5的含量将减少,B项错误;降低环境温度,光合作用的过程均会变慢,故C3、C5的含量都将减少,C项错误;增加光照强度,光反应产生的【H】和ATP增多,被还原的C3增多,生成的C5增多,而CO2被C5固定形成C3的过程不变,故C3的含量将减少,C5的含量将增加,D项正确。

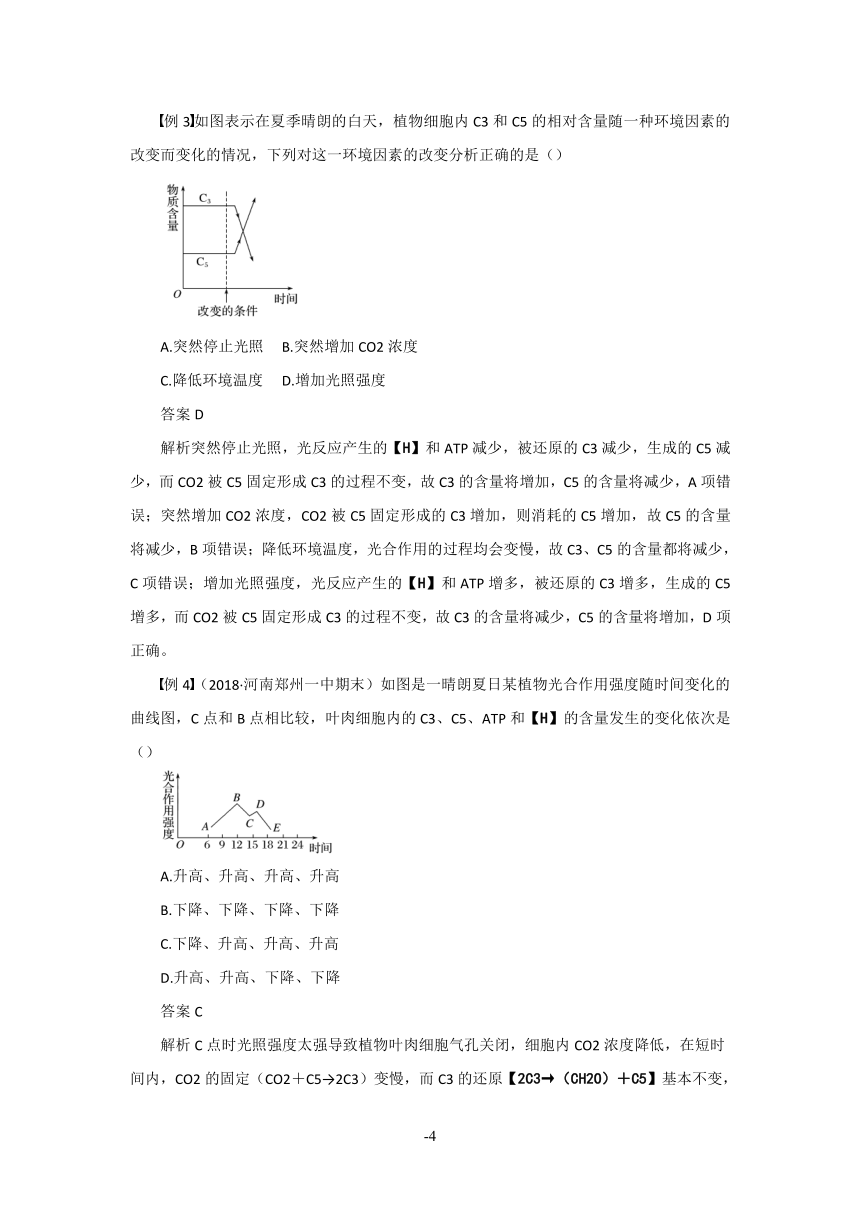

例4(2018·河南郑州一中期末)如图是一晴朗夏日某植物光合作用强度随时间变化的曲线图,C点和B点相比较,叶肉细胞内的C3、C5、ATP和【H】的含量发生的变化依次是()

A.升高、升高、升高、升高

B.下降、下降、下降、下降

C.下降、升高、升高、升高

D.升高、升高、下降、下降

答案C

解析C点时光照强度太强导致植物叶肉细胞气孔关闭,细胞内CO2浓度降低,在短时间内,CO2的固定(CO2+C5→2C3)变慢,而C3的还原【2C3→(CH2O)+C5】基本不变,从而导致C3含量下降,C5含量升高。C3含量的持续下降会引起C3的还原变慢,从而导致对【H】和ATP的消耗量减少,故【H】和ATP的含量均升高,C正确。

三、光合速率与呼吸速率的测定装置

1.装置中溶液的作用:在测细胞呼吸速率时,NAOH溶液可吸收容器中的CO2;在测净光合速率时,NAHCO3溶液可提供CO2,保证容器内CO2浓度的恒定。

2.测定原理

(1)甲装置在黑暗条件下植物只进行细胞呼吸,由于NAOH溶液吸收了细胞呼吸产生的CO2,所以单位时间内红色液滴左移的距离表示植物的O2吸收速率,可代表呼吸速率。

(2)乙装置在光照条件下植物进行光合作用和细胞呼吸,由于NAHCO3溶液保证了容器内CO2浓度的恒定,所以单位时间内红色液滴右移的距离表示植物的O2释放速率,可代表净光合速率。

(3)真正光合速率=净光合速率+呼吸速率。

例5(2018·浙江杭州模拟)以测定的CO2的吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸的影响,结果如图甲所示。下列分析正确的是()

A.光照相同时间,在20℃条件下植物积累的有机物的量最多

B.光照相同时间,35℃时光合作用制造的有机物的量与30℃时的相等

C.如果该植物原重MKG,置于暗处4H后重(M-1)KG,然后光照4H后重(M+2)KG,则总光合速率为3/4KG·H-1

D.若将图乙所示装置中的NAHCO3溶液换成蒸馏水,则在黑暗条件下可测得B曲线

答案B

解析

A

在光照时间相同的情况下,在25℃时,CO2吸收量最大,即净光合作用量最大,积累的有机物最多

错误

B

在光照时间相同的情况下,30℃时总光合作用量为3.50+3.00=6.50(MG·H-1),35℃时总光合作用量为3.00+3.5=6.50(MG·H-1),二者相同

正确

C

该植物原重MKG,置于暗处4H后重(M-1)KG,然后光照4H后重(M+2)KG,则总光合速率为1KG·H-1

错误

D

将图乙所示装置中的NAHCO3溶液换成NAOH溶液,则在黑暗条件下可测得B曲线

错误

四、光合速率与呼吸速率的计算

1.绿色植物组织在黑暗条件下测得的数值表示呼吸速率。

2.绿色植物组织在有光的条件下,光合作用与细胞呼吸同时进行,测得的数值表示净光合速率。

3.真正光合速率=净光合速率+呼吸速率。用O2、CO2或葡萄糖的量表示如下:

(1)光合作用产生的O2量=实测的O2释放量+细胞呼吸消耗的O2量。

(2)光合作用固定的CO2量=实测的CO2吸收量+细胞呼吸释放的CO2量。

(3)光合作用产生的葡萄糖量=葡萄糖的积累量(增重部分)+细胞呼吸消耗的葡萄糖量。

例6植物的光合作用受CO2浓度、温度与光照强度的影响。如图为在一定CO2浓度和适宜温度条件下,测定某植物叶片在不同光照条件下的光合作用速率。下列有关说法不正确的是()

A.在A点所示条件下,该植物的叶肉细胞内能够产生ATP的部位是线粒体

B.该植物叶片的呼吸速率是5MGCO2/(100CM2叶·小时)

C.在一昼夜中,将该植物叶片置于C点所示光照强度条件下11小时,其余时间置于黑暗中,则每100CM2叶片一昼夜中CO2的净吸收量为45MG

D.已知该植物光合作用和细胞呼吸的最适温度分别为25℃和30℃。若将温度提高到30℃的条件下(原光照强度和CO2浓度不变),则图中B点将右移,C点将下移

答案A

解析由题图可知,在A点所示条件下,该植物只进行细胞呼吸,不进行光合作用,所以在A点该植物的叶肉细胞内能够产生ATP的部位是细胞质基质和线粒体;将该植物叶片置于C点所示光照强度条件下11小时,每100CM2叶片CO2的净吸收量为10×11=110(MG),其余时间置于黑暗中,每100CM2叶片CO2的释放量为5×13=65(MG),故每100CM2叶片一昼夜中CO2的净吸收量为110-65=45(MG);若将温度升高到30℃,则细胞呼吸强度会增大,光合作用强度会减小,故B点将右移,C点将下移。

1.(2018·黑龙江大庆模考)如图三个装置可用于研究萌发的种子细胞呼吸的方式及产物,下列有关分析不正确的是()

A.甲装置可用于探究细胞呼吸是否产生热量

B.乙装置有色液滴向左移动,说明种子萌发只进行有氧呼吸

C.丙装置可用于探究萌发的种子进行细胞呼吸时是否产生CO2

D.三个装置中的种子都必须进行消毒处理,都需要设置对照实验

答案B

解析乙装置中NAOH溶液的作用是吸收CO2,若装置中的液滴左移,种子可能既进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸。

2.如图所示为某阳生植物细胞在夏季某一晴天内的光合作用过程中,C3、C5的含量变化。若第二天中午天气由晴天转为阴天,叶绿体中C3、C5的含量变化分别相当于曲线中的()

A.C→D段(X)、B→C段(Y)

B.D→E段(X)、D→E段(Y)

C.D→E段(Y)、C→D段(Y)

D.B→C段(Y)、B→C段(X)

答案B

解析光照增强时,光反应阶段增强,ATP、【H】生成量增加,C3被还原成(CH2O)和再生C5的过程增强,而CO2供应量不变,CO2固定消耗C5的量基本不变,所以C3减少、C5增加。光照减弱时则相反。由此判断X曲线表示的是在一天中C3的含量变化,Y曲线表示的是C5的含量变化。与晴天相比,阴天光照强度减弱,所以C3的含量变化如X曲线的D→E段,C5的含量变化如Y曲线的D→E段。

3.将单细胞绿藻置于适宜的温度、光照以及充足的CO2条件下培养,经一段时间后,突然停止光照,则下列叙述中不会发生的是()

A.光反应停止,不能形成【H】和ATP

B.短时间内暗反应仍进行,CO2与C5继续结合形成C3

C.短时间内绿藻体内C3的含量会上升

D.由于没有【H】和ATP供应,C3不能形成糖类等物质,积累了许多C5

答案D

解析光照突然停止,光反应不能进行,不能形成ATP和【H】,短时间内在CO2充足的条件下,CO2继续与C5结合形成C3,但因【H】及ATP供应不足,C3的还原受阻,无法合成C5和有机物,故细胞内C3增加,C5减少。

4.呼吸熵(RQ)=细胞呼吸释放的CO2量/吸收的O2量。如图是生物氧化分解葡萄糖过程中呼吸熵与氧分压的关系,以下叙述正确的是()

A.呼吸熵越大,细胞呼吸产生的CO2越多

B.B点有氧呼吸强度大于A点

C.为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至C点

D.C点以后细胞呼吸强度不随氧分压变化而变化

答案B

解析呼吸熵越大,表明细胞呼吸释放的CO2量/吸收的O2量的比值越大,A错误;分析题图可知,呼吸熵降为1时,生物只进行有氧呼吸,A点生物主要进行无氧呼吸,B点时有氧呼吸增强,无氧呼吸减弱,因此,B点有氧呼吸强度大于A点,B正确;C点以后生物完全进行有氧呼吸,A、C点消耗葡萄糖都较多,为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至有氧呼吸和无氧呼吸都较弱的点,C错误;C点以后细胞呼吸强度可能仍会随氧分压增大而增强,但呼吸熵仍是1,D错误。

5.如图表示在不同光照强度下,某植物的氧气释放量。该植物在2000LX光照强度下,每小时光合作用所产生的氧气量(毫升)是()

A.17B.12C.23D.18

答案C

解析实际光合作用产生的氧气量=净光合作用积累量+细胞呼吸消耗量=17+6=23(毫升)。

6.(2018·江苏泰州高一上月考)如图1表示绿色植物体内光合作用和有氧呼吸过程中含碳化合物的变化过程,图2表示净光合速率与光照强度之间的关系。请据图回答:

(1)图1中①和②过程表示光合作用的__________________________________________阶段,③过程进行的场所是________________________________________________________。

(2)图1中①~④过程能产生ATP的是_____________________________________________,③④分别表示___________________________________________________(填过程名称)。

(3)若绿色植物由图2中A环境转移到B环境,短时间内叶绿体中C3的含量会__________。BC段限制净光合速率增加的主要环境因素是________________________________。

答案(1)暗反应线粒体基质(或线粒体)(2)③④有氧呼吸第二阶段和有氧呼吸第一阶段(3)下降温度和CO2浓度

解析图1中①和②过程表示光合作用的暗反应阶段,④③分别表示有氧呼吸的第一阶段和第二阶段;③④过程产生ATP。图2中,由A点到B点,光照强度增强,短时间内C3还原加快,而C3的合成仍正常进行,细胞中的C3含量会下降。BC段限制光合作用的因素不再是光照强度,而是温度和CO2浓度等。

一、生物细胞呼吸方式的判断

1.根据生物的类型判断:原核生物无线粒体,大多进行无氧呼吸产生乳酸(如乳酸菌)或者酒精和二氧化碳,但也有些原核生物进行有氧呼吸,如醋酸杆菌、蓝藻等。高等动物无氧呼吸都是产生乳酸的,高等植物绝大部分无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,也有产生乳酸的,如马铃薯块茎、甜菜块根、玉米的胚(可记忆为“马吃甜玉米”)等。

2.根据反应物、产物的类型判断

(1)消耗O2→进行有氧呼吸,但无法确定是否同时进行了无氧呼吸。

(2)有H2O生成→进行有氧呼吸,但无法确定是否同时进行了无氧呼吸。

(3)无CO2生成→只进行产生乳酸的无氧呼吸。

(4)有CO2生成

①CO2生成量=O2消耗量→只进行有氧呼吸。

②CO2生成量》O2消耗量→有氧呼吸与无氧呼吸并存。

③只生成CO2不消耗O2→只进行产生酒精的无氧呼吸。

(5)有酒精生成

①酒精量=CO2量→只进行产生酒精的无氧呼吸。

②酒精量小于CO2量→既进行有氧呼吸,又进行产生酒精的无氧呼吸,多余的CO2来自有氧呼吸。

(6)有乳酸生成

①产生乳酸不产生CO2→只进行产生乳酸的无氧呼吸。

②同时产生乳酸和CO2→进行产生乳酸的无氧呼吸和有氧呼吸。

3.液滴移动法探究细胞呼吸的方式

(1)实验装置

欲确认某生物的细胞呼吸类型,应设置两套呼吸装置,如图所示(以发芽种子为例):

(2)实验结果预测和结论

实验现象

结论

装置一着色液滴

装置二着色液滴

不动

不动

只进行产生乳酸的无氧呼吸

不动

右移

只进行产生酒精的无氧呼吸

左移

右移

进行有氧呼吸和产生酒精的无氧呼吸

左移

不动

只进行有氧呼吸或进行有氧呼吸和产生乳酸的无氧呼吸

(3)物理误差的校正

为了使实验结果精确,除减少无关变量的干扰外,还应设置对照装置。对照装置与装置二相比,不同点是用“煮熟的种子”代替“发芽种子”,其余均相同。

例1如图所示是测定酵母菌的细胞呼吸类型所用的装置(假设呼吸底物只有葡萄糖,并且不考虑外界条件的影响),下列有关说法错误的是()

选项

现象

结论

甲装置

乙装置

A

液滴左移

液滴不动

只进行有氧呼吸

B

液滴不动

液滴右移

只进行无氧呼吸

C

液滴不动

液滴不动

只进行有氧呼吸

D

液滴左移

液滴右移

既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸

答案C

解析甲装置中的NAOH溶液能将酵母菌产生的CO2吸收,所以着色液滴的移动只和O2体积的变化有关,如果着色液滴左移,说明酵母菌进行有氧呼吸或同时进行有氧呼吸和无氧呼吸;如果甲装置中着色液滴不移动,说明酵母菌进行无氧呼吸。乙装置中试管内的液体是蒸馏水,着色液滴的移动与容器内气体体积的变化(O2的消耗量和CO2的产生量的差值)有关;如果酵母菌只进行有氧呼吸,则乙装置中着色液滴不移动;如果乙装置中着色液滴右移,则说明酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,或只进行无氧呼吸;若甲、乙两装置中液滴不移动,说明酵母菌已死亡。

例2将等量且足量的苹果果肉分别放在O2浓度不同的密闭容器中,1H后测定O2吸收量和CO2释放量,结果如表所示:

O2浓度

0

1%

2%

3%

5%

7%

10%

15%

20%

25%

O2吸收量/MOL

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.8

CO2释放量/MOL

1

0.8

0.6

0.5

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.8

下列有关叙述中正确的是()

A.苹果果肉细胞在O2浓度为0~3%和5%~25%时,分别进行无氧呼吸和有氧呼吸

B.储藏苹果时,应选择O2浓度为5%的适宜环境条件

C.O2浓度越高,苹果果肉细胞有氧呼吸越旺盛,产生ATP越多

D.苹果果肉细胞进行无氧呼吸时,产生乳酸和二氧化碳

答案B

解析只要O2吸收量不为0,就说明进行了有氧呼吸,故O2浓度为1%~3%时既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,A项错误;O2浓度为5%时,CO2释放量最少,说明细胞呼吸最弱,有机物消耗最少,有利于储藏苹果,B项正确;O2浓度超过20%时,随O2浓度的增大,有氧呼吸不再增强,C项错误;苹果果肉细胞进行无氧呼吸时,产生酒精和二氧化碳,D项错误。

二、分析当光照与CO2浓度发生骤变时,C3、C5、【H】和ATP的变化

条件

C3

C5

【H】和ATP

(CH2O)合成量

模型分析

光照强度由强到弱,CO2供应不变

增加

减少

减少

减少

光照强度由弱到强,CO2供应不变

减少

增加

增加

增加

CO2量由充足到不足,光照不变

减少

增加

增加

减少

CO2量由不足到充足,光照不变

增加

减少

减少

增加

例3如图表示在夏季晴朗的白天,植物细胞内C3和C5的相对含量随一种环境因素的改变而变化的情况,下列对这一环境因素的改变分析正确的是()

A.突然停止光照 B.突然增加CO2浓度

C.降低环境温度 D.增加光照强度

答案D

解析突然停止光照,光反应产生的【H】和ATP减少,被还原的C3减少,生成的C5减少,而CO2被C5固定形成C3的过程不变,故C3的含量将增加,C5的含量将减少,A项错误;突然增加CO2浓度,CO2被C5固定形成的C3增加,则消耗的C5增加,故C5的含量将减少,B项错误;降低环境温度,光合作用的过程均会变慢,故C3、C5的含量都将减少,C项错误;增加光照强度,光反应产生的【H】和ATP增多,被还原的C3增多,生成的C5增多,而CO2被C5固定形成C3的过程不变,故C3的含量将减少,C5的含量将增加,D项正确。

例4(2018·河南郑州一中期末)如图是一晴朗夏日某植物光合作用强度随时间变化的曲线图,C点和B点相比较,叶肉细胞内的C3、C5、ATP和【H】的含量发生的变化依次是()

A.升高、升高、升高、升高

B.下降、下降、下降、下降

C.下降、升高、升高、升高

D.升高、升高、下降、下降

答案C

解析C点时光照强度太强导致植物叶肉细胞气孔关闭,细胞内CO2浓度降低,在短时间内,CO2的固定(CO2+C5→2C3)变慢,而C3的还原【2C3→(CH2O)+C5】基本不变,从而导致C3含量下降,C5含量升高。C3含量的持续下降会引起C3的还原变慢,从而导致对【H】和ATP的消耗量减少,故【H】和ATP的含量均升高,C正确。

三、光合速率与呼吸速率的测定装置

1.装置中溶液的作用:在测细胞呼吸速率时,NAOH溶液可吸收容器中的CO2;在测净光合速率时,NAHCO3溶液可提供CO2,保证容器内CO2浓度的恒定。

2.测定原理

(1)甲装置在黑暗条件下植物只进行细胞呼吸,由于NAOH溶液吸收了细胞呼吸产生的CO2,所以单位时间内红色液滴左移的距离表示植物的O2吸收速率,可代表呼吸速率。

(2)乙装置在光照条件下植物进行光合作用和细胞呼吸,由于NAHCO3溶液保证了容器内CO2浓度的恒定,所以单位时间内红色液滴右移的距离表示植物的O2释放速率,可代表净光合速率。

(3)真正光合速率=净光合速率+呼吸速率。

例5(2018·浙江杭州模拟)以测定的CO2的吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸的影响,结果如图甲所示。下列分析正确的是()

A.光照相同时间,在20℃条件下植物积累的有机物的量最多

B.光照相同时间,35℃时光合作用制造的有机物的量与30℃时的相等

C.如果该植物原重MKG,置于暗处4H后重(M-1)KG,然后光照4H后重(M+2)KG,则总光合速率为3/4KG·H-1

D.若将图乙所示装置中的NAHCO3溶液换成蒸馏水,则在黑暗条件下可测得B曲线

答案B

解析

A

在光照时间相同的情况下,在25℃时,CO2吸收量最大,即净光合作用量最大,积累的有机物最多

错误

B

在光照时间相同的情况下,30℃时总光合作用量为3.50+3.00=6.50(MG·H-1),35℃时总光合作用量为3.00+3.5=6.50(MG·H-1),二者相同

正确

C

该植物原重MKG,置于暗处4H后重(M-1)KG,然后光照4H后重(M+2)KG,则总光合速率为1KG·H-1

错误

D

将图乙所示装置中的NAHCO3溶液换成NAOH溶液,则在黑暗条件下可测得B曲线

错误

四、光合速率与呼吸速率的计算

1.绿色植物组织在黑暗条件下测得的数值表示呼吸速率。

2.绿色植物组织在有光的条件下,光合作用与细胞呼吸同时进行,测得的数值表示净光合速率。

3.真正光合速率=净光合速率+呼吸速率。用O2、CO2或葡萄糖的量表示如下:

(1)光合作用产生的O2量=实测的O2释放量+细胞呼吸消耗的O2量。

(2)光合作用固定的CO2量=实测的CO2吸收量+细胞呼吸释放的CO2量。

(3)光合作用产生的葡萄糖量=葡萄糖的积累量(增重部分)+细胞呼吸消耗的葡萄糖量。

例6植物的光合作用受CO2浓度、温度与光照强度的影响。如图为在一定CO2浓度和适宜温度条件下,测定某植物叶片在不同光照条件下的光合作用速率。下列有关说法不正确的是()

A.在A点所示条件下,该植物的叶肉细胞内能够产生ATP的部位是线粒体

B.该植物叶片的呼吸速率是5MGCO2/(100CM2叶·小时)

C.在一昼夜中,将该植物叶片置于C点所示光照强度条件下11小时,其余时间置于黑暗中,则每100CM2叶片一昼夜中CO2的净吸收量为45MG

D.已知该植物光合作用和细胞呼吸的最适温度分别为25℃和30℃。若将温度提高到30℃的条件下(原光照强度和CO2浓度不变),则图中B点将右移,C点将下移

答案A

解析由题图可知,在A点所示条件下,该植物只进行细胞呼吸,不进行光合作用,所以在A点该植物的叶肉细胞内能够产生ATP的部位是细胞质基质和线粒体;将该植物叶片置于C点所示光照强度条件下11小时,每100CM2叶片CO2的净吸收量为10×11=110(MG),其余时间置于黑暗中,每100CM2叶片CO2的释放量为5×13=65(MG),故每100CM2叶片一昼夜中CO2的净吸收量为110-65=45(MG);若将温度升高到30℃,则细胞呼吸强度会增大,光合作用强度会减小,故B点将右移,C点将下移。

1.(2018·黑龙江大庆模考)如图三个装置可用于研究萌发的种子细胞呼吸的方式及产物,下列有关分析不正确的是()

A.甲装置可用于探究细胞呼吸是否产生热量

B.乙装置有色液滴向左移动,说明种子萌发只进行有氧呼吸

C.丙装置可用于探究萌发的种子进行细胞呼吸时是否产生CO2

D.三个装置中的种子都必须进行消毒处理,都需要设置对照实验

答案B

解析乙装置中NAOH溶液的作用是吸收CO2,若装置中的液滴左移,种子可能既进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸。

2.如图所示为某阳生植物细胞在夏季某一晴天内的光合作用过程中,C3、C5的含量变化。若第二天中午天气由晴天转为阴天,叶绿体中C3、C5的含量变化分别相当于曲线中的()

A.C→D段(X)、B→C段(Y)

B.D→E段(X)、D→E段(Y)

C.D→E段(Y)、C→D段(Y)

D.B→C段(Y)、B→C段(X)

答案B

解析光照增强时,光反应阶段增强,ATP、【H】生成量增加,C3被还原成(CH2O)和再生C5的过程增强,而CO2供应量不变,CO2固定消耗C5的量基本不变,所以C3减少、C5增加。光照减弱时则相反。由此判断X曲线表示的是在一天中C3的含量变化,Y曲线表示的是C5的含量变化。与晴天相比,阴天光照强度减弱,所以C3的含量变化如X曲线的D→E段,C5的含量变化如Y曲线的D→E段。

3.将单细胞绿藻置于适宜的温度、光照以及充足的CO2条件下培养,经一段时间后,突然停止光照,则下列叙述中不会发生的是()

A.光反应停止,不能形成【H】和ATP

B.短时间内暗反应仍进行,CO2与C5继续结合形成C3

C.短时间内绿藻体内C3的含量会上升

D.由于没有【H】和ATP供应,C3不能形成糖类等物质,积累了许多C5

答案D

解析光照突然停止,光反应不能进行,不能形成ATP和【H】,短时间内在CO2充足的条件下,CO2继续与C5结合形成C3,但因【H】及ATP供应不足,C3的还原受阻,无法合成C5和有机物,故细胞内C3增加,C5减少。

4.呼吸熵(RQ)=细胞呼吸释放的CO2量/吸收的O2量。如图是生物氧化分解葡萄糖过程中呼吸熵与氧分压的关系,以下叙述正确的是()

A.呼吸熵越大,细胞呼吸产生的CO2越多

B.B点有氧呼吸强度大于A点

C.为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至C点

D.C点以后细胞呼吸强度不随氧分压变化而变化

答案B

解析呼吸熵越大,表明细胞呼吸释放的CO2量/吸收的O2量的比值越大,A错误;分析题图可知,呼吸熵降为1时,生物只进行有氧呼吸,A点生物主要进行无氧呼吸,B点时有氧呼吸增强,无氧呼吸减弱,因此,B点有氧呼吸强度大于A点,B正确;C点以后生物完全进行有氧呼吸,A、C点消耗葡萄糖都较多,为延长水果的保存时间,最好将氧分压调至有氧呼吸和无氧呼吸都较弱的点,C错误;C点以后细胞呼吸强度可能仍会随氧分压增大而增强,但呼吸熵仍是1,D错误。

5.如图表示在不同光照强度下,某植物的氧气释放量。该植物在2000LX光照强度下,每小时光合作用所产生的氧气量(毫升)是()

A.17B.12C.23D.18

答案C

解析实际光合作用产生的氧气量=净光合作用积累量+细胞呼吸消耗量=17+6=23(毫升)。

6.(2018·江苏泰州高一上月考)如图1表示绿色植物体内光合作用和有氧呼吸过程中含碳化合物的变化过程,图2表示净光合速率与光照强度之间的关系。请据图回答:

(1)图1中①和②过程表示光合作用的__________________________________________阶段,③过程进行的场所是________________________________________________________。

(2)图1中①~④过程能产生ATP的是_____________________________________________,③④分别表示___________________________________________________(填过程名称)。

(3)若绿色植物由图2中A环境转移到B环境,短时间内叶绿体中C3的含量会__________。BC段限制净光合速率增加的主要环境因素是________________________________。

答案(1)暗反应线粒体基质(或线粒体)(2)③④有氧呼吸第二阶段和有氧呼吸第一阶段(3)下降温度和CO2浓度

解析图1中①和②过程表示光合作用的暗反应阶段,④③分别表示有氧呼吸的第一阶段和第二阶段;③④过程产生ATP。图2中,由A点到B点,光照强度增强,短时间内C3还原加快,而C3的合成仍正常进行,细胞中的C3含量会下降。BC段限制光合作用的因素不再是光照强度,而是温度和CO2浓度等。

同课章节目录

- 第1章 走近细胞

- 第1节 细胞是生命活动的基本单位

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第2章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 细胞中的无机物

- 第3节 细胞中的糖类和脂质

- 第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者

- 第5节 核酸是遗传信息的携带者

- 第3章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜的结构和功能

- 第2节 细胞器之间的分工合作

- 第3节 细胞核的结构和功能

- 第4章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 被动运输

- 第2节 主动运输与胞吞、胞吐

- 第5章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“货币”ATP

- 第3节 细胞呼吸的原理和应用

- 第4节 光合作用与能量转化

- 第6章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和死亡