人教版 信息技术 选修3 2.1信息获取的一般过程教案

文档属性

| 名称 | 人教版 信息技术 选修3 2.1信息获取的一般过程教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2019-08-22 08:14:49 | ||

图片预览

文档简介

2.1信息获取的一般过程

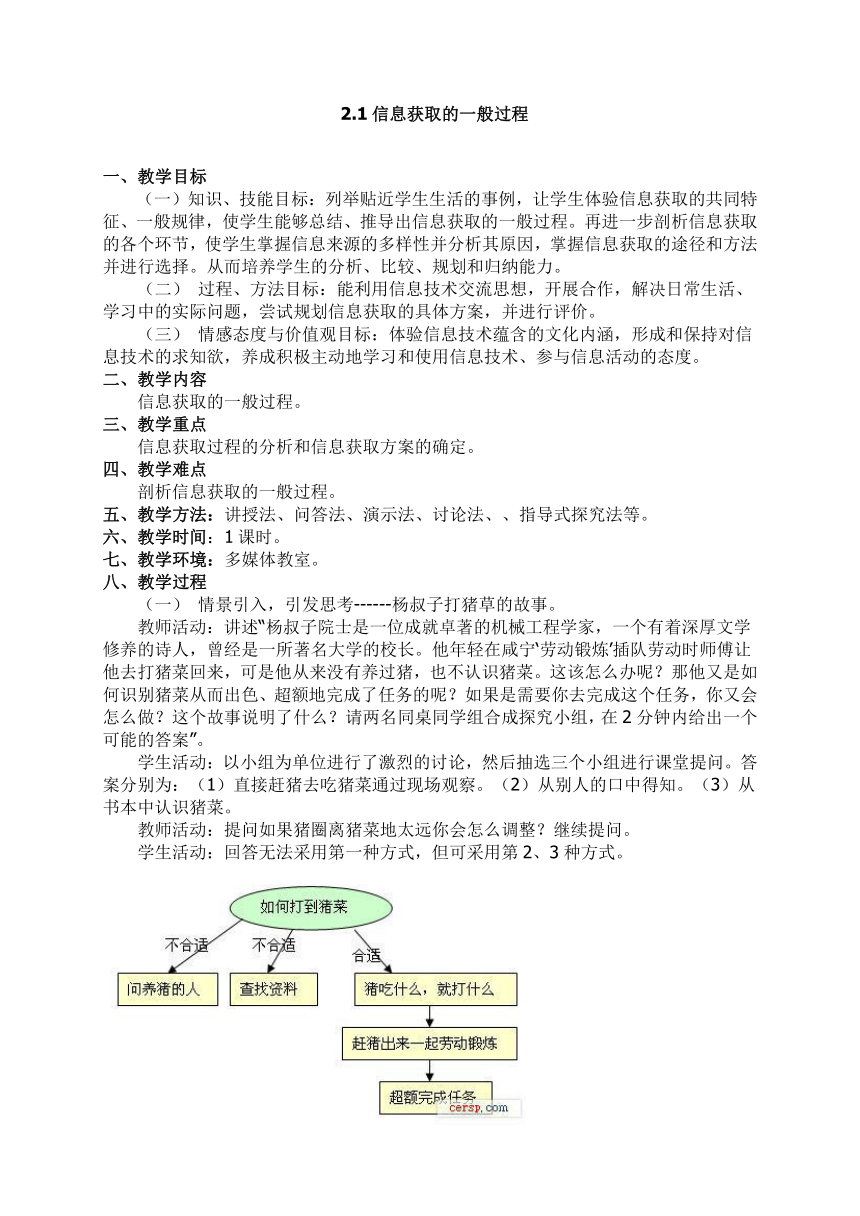

一、教学目标 (一)知识、技能目标:列举贴近学生生活的事例,让学生体验信息获取的共同特征、一般规律,使学生能够总结、推导出信息获取的一般过程。再进一步剖析信息获取的各个环节,使学生掌握信息来源的多样性并分析其原因,掌握信息获取的途径和方法并进行选择。从而培养学生的分析、比较、规划和归纳能力。 (二) 过程、方法目标:能利用信息技术交流思想,开展合作,解决日常生活、学习中的实际问题,尝试规划信息获取的具体方案,并进行评价。 (三) 情感态度与价值观目标:体验信息技术蕴含的文化内涵,形成和保持对信息技术的求知欲,养成积极主动地学习和使用信息技术、参与信息活动的态度。 二、教学内容 信息获取的一般过程。 三、教学重点 信息获取过程的分析和信息获取方案的确定。 四、教学难点 剖析信息获取的一般过程。 五、教学方法:讲授法、问答法、演示法、讨论法、、指导式探究法等。 六、教学时间:1课时。 七、教学环境:多媒体教室。 八、教学过程 (一) 情景引入,引发思考------杨叔子打猪草的故事。 教师活动:讲述“杨叔子院士是一位成就卓著的机械工程学家,一个有着深厚文学修养的诗人,曾经是一所著名大学的校长。他年轻在咸宁‘劳动锻炼’插队劳动时师傅让他去打猪菜回来,可是他从来没有养过猪,也不认识猪菜。这该怎么办呢?那他又是如何识别猪菜从而出色、超额地完成了任务的呢?如果是需要你去完成这个任务,你又会怎么做?这个故事说明了什么?请两名同桌同学组合成探究小组,在2分钟内给出一个可能的答案”。 学生活动:以小组为单位进行了激烈的讨论,然后抽选三个小组进行课堂提问。答案分别为:(1)直接赶猪去吃猪菜通过现场观察。(2)从别人的口中得知。(3)从书本中认识猪菜。 教师活动:提问如果猪圈离猪菜地太远你会怎么调整?继续提问。 学生活动:回答无法采用第一种方式,但可采用第2、3种方式。

通过这个小故事,说明了:

①有效获取信息可以解决实际问题。

②日常生活中,我们需要不断地获取信息,

可以说,信息获取是我们解决问题的起点。 教师提问:那还是扬叔子院士年轻时候的故事,那现在21世纪各方面都这么发达的情况同学们又会怎么做?留给同学们作课后思考。 (二) 举出两个人类主动获取信息例子,让学生总结出信息获取的一般规律,推导出信息获取的一般过程。 教师活动:讲述刘蕾获取天气预报信息的过程并相继投影显示“获取明天郊区的天气情况”,“报纸、电话、电视、网络”,“拨打121查询”,“天气晴好”。 给出结论:刘蕾经过对一系列可能获取第二天天气预报的信息来源,根据其切实可行性进行了判断及选择,最终选择了拨打121信息台的方式,从而用电话查找到了她所需要的信息。 学生活动:聆听、思考。 教师活动:总结、归纳上面获取信息的案例,推导出信息获取的一般过程。

(三) 剖析信息获取的各个环节 1、 定位信息需求 教师活动:结合例1、例2讲述定位信息需求即是需要什么信息,表现在以下三个方面: 时间范围 地域范围 内容范围 即“获取什么时间什么地方的什么样的信息” 2、 选择信息来源 教师指导学生参考课本15页的表2-1,了解信息来源的几种分类。并结合上面两例提问两学生考虑了哪些信息来源? l 口头型信息源(个人型信息源):直接找相关部门相关人员 l 电子型信息源:电视、网站 l 文献型信息源:报纸、杂志、书籍 l 实物型信息源(现场信息源):杨叔子经过现场观察猪吃猪菜从而… 总结:不同的信息来源还需相互结合、相互补充、共同发展。既然信息来源是如此丰富且各具优点,那么如何选择合适的来源就显得非常重要了。首先可根据我们的需求并结合我们的实际情况去掉一些不合适的信息来源,再从最方便、性价比最好的信息来源开始尝试,如未达到目的,则需再做选择。 3、 确定信息获取方法 由于信息来源的多样性,同样也决定了信息获取方法的多样性。 现场观察法 问卷调查法 访谈法 检索法(卡片式、计算机) 阅读法 视听法 4、 评价信息 即是以先前所确定的信息需求为依据,对获取的信息进行评价。这是有效获取信息的一个非常重要的步骤,它直接涉及到信息获取的效益。其实在获取信息的过程就一直在评价及挑选,即评价贯穿整个信息获取在过程。如不符合我们的需要就需作重新调整。 (四) 拓展训练-------课堂作业“从商业情报案例中学习信息的获取” 教师活动: 20世纪60年代,中国大庆油田的位置、规模和加工能力是严格对外保密的,日本企业为了确定能否与中国做成石油设备的交易,迫切知道中国大庆油田的位置、规模和加工能力。为此,日本经济情报部门从中国公开的信息中收集了大量的、有用的经济情报,从中得出了大庆油田的详细情况。 以至在后来与中国谈判购买设备时占了先机。 l 1964年4月20日,《人民日报》发表了社论《大庆油田大庆人》。 l在1966年的第一期的《中国画报》上,铁人王进喜站在钻井机旁的那张着名照片。

l 1966年10月 《人民中国》杂志上发表的铁人王进喜的事迹中报道的“大庆的设备全是肩扛人抬” 、“最早钻井是在北安附近开始的 ”。 l 《人民日报》一则新闻报道:“王进喜到马家窑,说了一声‘好大的油田呀!我们要把中国石油落后的帽子甩到太平洋去!’”。 l《人民日报》刊登一幅王进喜手拿钻台手柄的照片。 显示图片: l 王进喜制服井喷在用身体搅拌水泥的图片。

L周总理接见王进喜时王身穿大皮袄的画报。 l 王进喜手拿钻台手柄的照片。 日本人由上面的报道获取了如下信息: 1、通过画报封面上铁人王进喜身穿大皮袄的样式,以及下着鹅毛大雪的照片,推断出大庆可能位于东三省的结论; 2、通过《人民日报》一条新闻报道中“王进喜到马家窑,说了一声‘好大的油田呀!我们要把中国石油落后的帽子甩到太平洋去!’”,推断出马家窑就是大庆的中心; 3、从报刊报道的大庆的设备全是肩扛人抬,又得到一个推断:马家窑离火车站不远,远了就抬不动了; 通过王进喜参加中央委员会的报道,推论大庆已经大量出油; 根据《人民日报》一幅照片上钻台手柄的架式,计算出了油井的直径; 根据中国国务院的工作报告推算,把全国石油产量减去原来的石油产量,剩下的就是大庆的产量。 教师活动: 1、定位信息需求(需获取怎样的信息?):大庆油田及其产油量和规模 2、选择信息来源(通过哪些信息途径来获取?):报纸、期刊------文献型信息源 3、确定信息获取方法、获取信息(最终用何种方法获取了信息?):观察法 4、评价信息 学生活动:独立思考2分钟之后,同学回答师问。 教师活动:总结、归纳在上述案例。日本人的信息来源,不过是几幅照片,几条新闻报道。但是他们却通过多维度观察、推理分析而获得了极其重要的商业情报。

一、教学目标 (一)知识、技能目标:列举贴近学生生活的事例,让学生体验信息获取的共同特征、一般规律,使学生能够总结、推导出信息获取的一般过程。再进一步剖析信息获取的各个环节,使学生掌握信息来源的多样性并分析其原因,掌握信息获取的途径和方法并进行选择。从而培养学生的分析、比较、规划和归纳能力。 (二) 过程、方法目标:能利用信息技术交流思想,开展合作,解决日常生活、学习中的实际问题,尝试规划信息获取的具体方案,并进行评价。 (三) 情感态度与价值观目标:体验信息技术蕴含的文化内涵,形成和保持对信息技术的求知欲,养成积极主动地学习和使用信息技术、参与信息活动的态度。 二、教学内容 信息获取的一般过程。 三、教学重点 信息获取过程的分析和信息获取方案的确定。 四、教学难点 剖析信息获取的一般过程。 五、教学方法:讲授法、问答法、演示法、讨论法、、指导式探究法等。 六、教学时间:1课时。 七、教学环境:多媒体教室。 八、教学过程 (一) 情景引入,引发思考------杨叔子打猪草的故事。 教师活动:讲述“杨叔子院士是一位成就卓著的机械工程学家,一个有着深厚文学修养的诗人,曾经是一所著名大学的校长。他年轻在咸宁‘劳动锻炼’插队劳动时师傅让他去打猪菜回来,可是他从来没有养过猪,也不认识猪菜。这该怎么办呢?那他又是如何识别猪菜从而出色、超额地完成了任务的呢?如果是需要你去完成这个任务,你又会怎么做?这个故事说明了什么?请两名同桌同学组合成探究小组,在2分钟内给出一个可能的答案”。 学生活动:以小组为单位进行了激烈的讨论,然后抽选三个小组进行课堂提问。答案分别为:(1)直接赶猪去吃猪菜通过现场观察。(2)从别人的口中得知。(3)从书本中认识猪菜。 教师活动:提问如果猪圈离猪菜地太远你会怎么调整?继续提问。 学生活动:回答无法采用第一种方式,但可采用第2、3种方式。

通过这个小故事,说明了:

①有效获取信息可以解决实际问题。

②日常生活中,我们需要不断地获取信息,

可以说,信息获取是我们解决问题的起点。 教师提问:那还是扬叔子院士年轻时候的故事,那现在21世纪各方面都这么发达的情况同学们又会怎么做?留给同学们作课后思考。 (二) 举出两个人类主动获取信息例子,让学生总结出信息获取的一般规律,推导出信息获取的一般过程。 教师活动:讲述刘蕾获取天气预报信息的过程并相继投影显示“获取明天郊区的天气情况”,“报纸、电话、电视、网络”,“拨打121查询”,“天气晴好”。 给出结论:刘蕾经过对一系列可能获取第二天天气预报的信息来源,根据其切实可行性进行了判断及选择,最终选择了拨打121信息台的方式,从而用电话查找到了她所需要的信息。 学生活动:聆听、思考。 教师活动:总结、归纳上面获取信息的案例,推导出信息获取的一般过程。

(三) 剖析信息获取的各个环节 1、 定位信息需求 教师活动:结合例1、例2讲述定位信息需求即是需要什么信息,表现在以下三个方面: 时间范围 地域范围 内容范围 即“获取什么时间什么地方的什么样的信息” 2、 选择信息来源 教师指导学生参考课本15页的表2-1,了解信息来源的几种分类。并结合上面两例提问两学生考虑了哪些信息来源? l 口头型信息源(个人型信息源):直接找相关部门相关人员 l 电子型信息源:电视、网站 l 文献型信息源:报纸、杂志、书籍 l 实物型信息源(现场信息源):杨叔子经过现场观察猪吃猪菜从而… 总结:不同的信息来源还需相互结合、相互补充、共同发展。既然信息来源是如此丰富且各具优点,那么如何选择合适的来源就显得非常重要了。首先可根据我们的需求并结合我们的实际情况去掉一些不合适的信息来源,再从最方便、性价比最好的信息来源开始尝试,如未达到目的,则需再做选择。 3、 确定信息获取方法 由于信息来源的多样性,同样也决定了信息获取方法的多样性。 现场观察法 问卷调查法 访谈法 检索法(卡片式、计算机) 阅读法 视听法 4、 评价信息 即是以先前所确定的信息需求为依据,对获取的信息进行评价。这是有效获取信息的一个非常重要的步骤,它直接涉及到信息获取的效益。其实在获取信息的过程就一直在评价及挑选,即评价贯穿整个信息获取在过程。如不符合我们的需要就需作重新调整。 (四) 拓展训练-------课堂作业“从商业情报案例中学习信息的获取” 教师活动: 20世纪60年代,中国大庆油田的位置、规模和加工能力是严格对外保密的,日本企业为了确定能否与中国做成石油设备的交易,迫切知道中国大庆油田的位置、规模和加工能力。为此,日本经济情报部门从中国公开的信息中收集了大量的、有用的经济情报,从中得出了大庆油田的详细情况。 以至在后来与中国谈判购买设备时占了先机。 l 1964年4月20日,《人民日报》发表了社论《大庆油田大庆人》。 l在1966年的第一期的《中国画报》上,铁人王进喜站在钻井机旁的那张着名照片。

l 1966年10月 《人民中国》杂志上发表的铁人王进喜的事迹中报道的“大庆的设备全是肩扛人抬” 、“最早钻井是在北安附近开始的 ”。 l 《人民日报》一则新闻报道:“王进喜到马家窑,说了一声‘好大的油田呀!我们要把中国石油落后的帽子甩到太平洋去!’”。 l《人民日报》刊登一幅王进喜手拿钻台手柄的照片。 显示图片: l 王进喜制服井喷在用身体搅拌水泥的图片。

L周总理接见王进喜时王身穿大皮袄的画报。 l 王进喜手拿钻台手柄的照片。 日本人由上面的报道获取了如下信息: 1、通过画报封面上铁人王进喜身穿大皮袄的样式,以及下着鹅毛大雪的照片,推断出大庆可能位于东三省的结论; 2、通过《人民日报》一条新闻报道中“王进喜到马家窑,说了一声‘好大的油田呀!我们要把中国石油落后的帽子甩到太平洋去!’”,推断出马家窑就是大庆的中心; 3、从报刊报道的大庆的设备全是肩扛人抬,又得到一个推断:马家窑离火车站不远,远了就抬不动了; 通过王进喜参加中央委员会的报道,推论大庆已经大量出油; 根据《人民日报》一幅照片上钻台手柄的架式,计算出了油井的直径; 根据中国国务院的工作报告推算,把全国石油产量减去原来的石油产量,剩下的就是大庆的产量。 教师活动: 1、定位信息需求(需获取怎样的信息?):大庆油田及其产油量和规模 2、选择信息来源(通过哪些信息途径来获取?):报纸、期刊------文献型信息源 3、确定信息获取方法、获取信息(最终用何种方法获取了信息?):观察法 4、评价信息 学生活动:独立思考2分钟之后,同学回答师问。 教师活动:总结、归纳在上述案例。日本人的信息来源,不过是几幅照片,几条新闻报道。但是他们却通过多维度观察、推理分析而获得了极其重要的商业情报。

同课章节目录