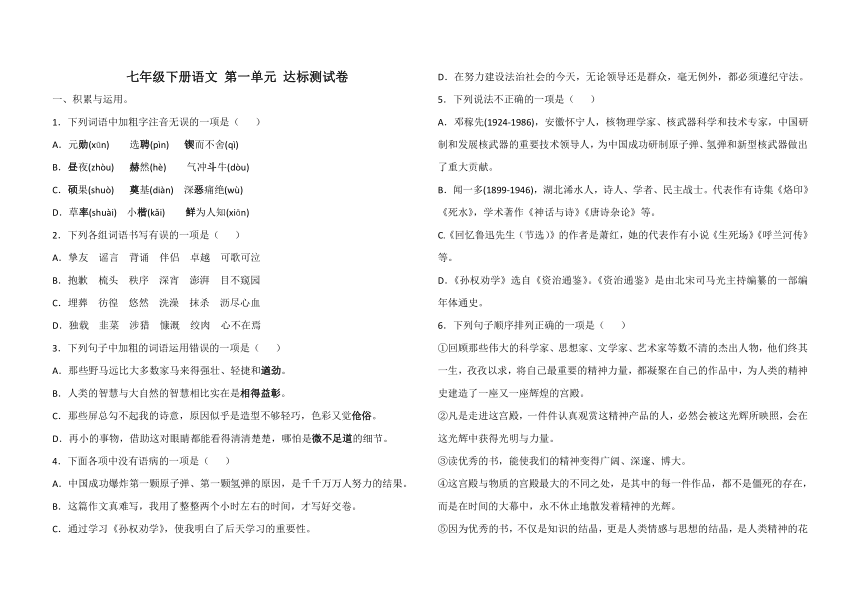

人教部编版七年级下册语文第一单元达标测试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级下册语文第一单元达标测试卷(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 46.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-08-22 17:20:33 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册语文 第一单元 达标测试卷

一、积累与运用。

1.下列词语中加粗字注音无误的一项是( )

A.元勋(xūn) 选聘(pìn) 锲而不舍(qì)

B.昼夜(zhòu) 赫然(hè) 气冲斗牛(dòu)

C.硕果(shuò) 奠基(diàn) 深恶痛绝(wù)

D.草率(shuài) 小楷(kǎi) 鲜为人知(xiān)

2.下列各组词语书写有误的一项是( )

A.挚友 谣言 背诵 伴侣 卓越 可歌可泣

B.抱歉 梳头 秩序 深宵 澎湃 目不窥园

C.埋葬 彷徨 悠然 洗澡 抹杀 沥尽心血

D.独载 韭菜 涉猎 慷溉 绞肉 心不在焉

3.下列句子中加粗的词语运用错误的一项是( )

A.那些野马远比大多数家马来得强壮、轻捷和遒劲。

B.人类的智慧与大自然的智慧相比实在是相得益彰。

C.那些屏总勾不起我的诗意,原因似乎是造型不够轻巧,色彩又觉伧俗。

D.再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚,哪怕是微不足道的细节。

4.下面各项中没有语病的一项是( )

A.中国成功爆炸第一颗原子弹、第一颗氢弹的原因,是千千万万人努力的结果。

B.这篇作文真难写,我用了整整两个小时左右的时间,才写好交卷。

C.通过学习《孙权劝学》,使我明白了后天学习的重要性。

D.在努力建设法治社会的今天,无论领导还是群众,毫无例外,都必须遵纪守法。

5.下列说法不正确的一项是( )

A.邓稼先(1924-1986),安徽怀宁人,核物理学家、核武器科学和技术专家,中国研制和发展核武器的重要技术领导人,为中国成功研制原子弹、氢弹和新型核武器做出了重大贡献。

B.闻一多(1899-1946),湖北浠水人,诗人、学者、民主战士。代表作有诗集《烙印》《死水》,学术著作《神话与诗》《唐诗杂论》等。

C.《回忆鲁迅先生(节选)》的作者是萧红,她的代表作有小说《生死场》《呼兰河传》等。

D.《孙权劝学》选自《资治通鉴》。《资治通鉴》是由北宋司马光主持编纂的一部编年体通史。

6.下列句子顺序排列正确的一项是( )

①回顾那些伟大的科学家、思想家、文学家、艺术家等数不清的杰出人物,他们终其一生,孜孜以求,将自己最重要的精神力量,都凝聚在自己的作品中,为人类的精神史建造了一座又一座辉煌的宫殿。

②凡是走进这宫殿,一件件认真观赏这精神产品的人,必然会被这光辉所映照,会在这光辉中获得光明与力量。

③读优秀的书,能使我们的精神变得广阔、深邃、博大。

④这宫殿与物质的宫殿最大的不同之处,是其中的每一件作品,都不是僵死的存在,而是在时间的大幕中,永不休止地散发着精神的光辉。

⑤因为优秀的书,不仅是知识的结晶,更是人类情感与思想的结晶,是人类精神的花朵与果实。

③⑤①④② B.③⑤①②④ C.①②④⑤③ D.①④②③⑤

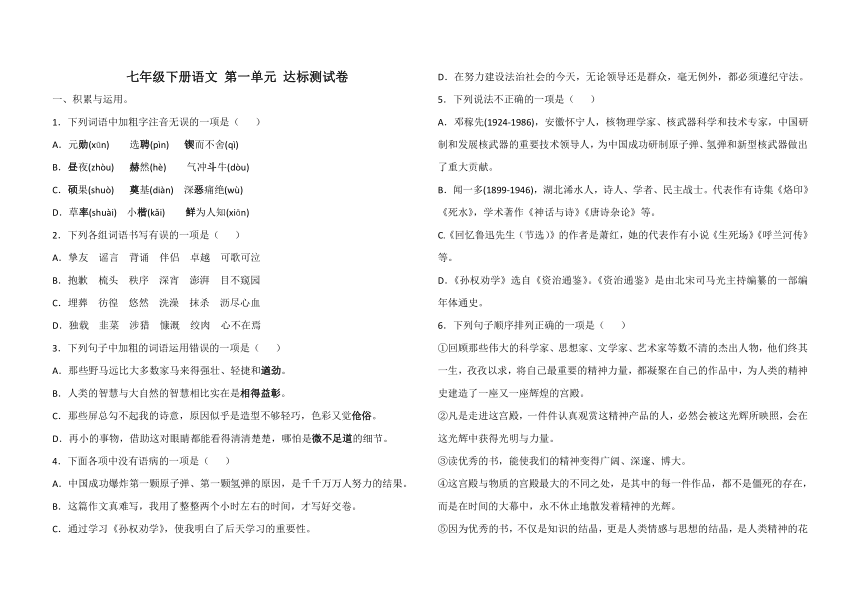

7.语文实践活动。

最近,教育部办公厅印发了《关于在中小学校开展“崇尚英雄 精忠报国”主题班会活动的通知》。为积极响应号召,学校准备在近日以班级为单位开展这一活动。假若你被推荐为这次主题班会的主持人,请按要求完成下面两项任务。

(1)请你为这次主题班会写一段开场白,要求:突出主题,语言简洁得体。

答:____________________________________________________________

(2)班会活动设计中,有一个人人参与的分享环节——“推荐精忠报国英雄”。你最崇敬的英雄是谁?请向同学推荐。要求:概述英雄事迹,语言简洁准确。

我最崇敬的英雄是__________,推荐理由是:_________________________________________________________________。

二、阅读

(一)阅读甲乙两段文言文,完成8-11题。

[甲] 初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(选自《资治通鉴·孙权劝学》)

[乙] 一年来归,妻跪问其故羊子曰久行怀思无它异也。妻乃引刀趋①机而言曰:“此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐②失成功,稽废时月。夫子积学,当日知其所亡③,以就懿④德。若中道而归,何异断斯织乎?”羊子感其言,复还终业,遂七年不反。

(节选自《后汉书·列女传》)

[注]①趋:快步走向。②捐:抛弃。③亡:通“无”,不足。④懿:美好。

8.解释下列各句中加粗的词语。

(1)及鲁肃过寻阳_______ (2)即更刮目相待_________

(3)累寸不已________ (4)遂七年不返_______

9.乙文段中画线句子断句正确的一项是( )

A.妻跪问其/故羊子曰/久行怀思/无它异也

B.妻跪问其/故羊子曰/久行/怀思无它异也

C.妻跪问其故/羊子曰/久行/怀思无它异也

D.妻跪问其故/羊子曰/久行怀思/无它异也

10.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)但当涉猎,见往事耳。

译文:______________________________

(2)何异断斯织乎?

译文:______________________________

11.下列理解不正确的一项是( )

A.甲文段中孙权要求吕蒙不仅要涉猎广泛,而且要钻研经书。

B.乙文段中羊子被妻子的话感动,又回去修完了他的学业。

C.甲乙两文段中,孙权、羊子之妻都劝学有法,并达到了劝学的目的。

D.甲文段中孙权指出“学”的必要性;乙文段中羊子之妻指出“学”要不断积累,持之以恒。

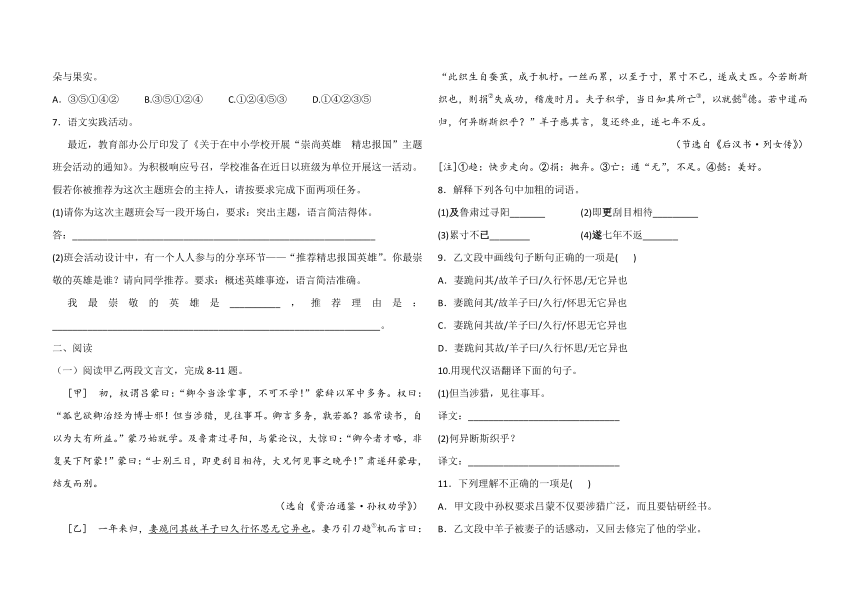

(二)阅读下面的文章并完成问题。

世界还很年轻

刘丽丽

①初中毕业,我考到县城读书,母亲做了个相当前卫的决定:垦荒种棉花,来年用自家的棉絮给女儿做一床新铺盖。在这个精彩纷呈的世界上,彰显母爱的事每天都会发生,没有什么稀奇,唯一不同的就是我感觉她的这个决定又笨又没有必要。

②那时环绕在村子四周的都是水田,没有现成的棉花地,就算种出了棉花,变成新被褥至少需要一年的时间。再者,种棉花几乎要天天喷药,否则虫子猖獗,到秋后留不下几个棉桃。但是在成堆的困难面前,母亲大手一挥,她很坚决,她的理由也很简单:女儿考到县城就必须配好的被褥,公家发的她信不过。

③开学后我就忙碌自己的学业,母亲也忙,忙秋收,忙着打听种棉花的事。那时候村里没有电话,她又不会骑自行车,种棉花的亲戚离我们村十几里地,她都是一步步走着去的,从没有喊过累。她选中的棉田依傍着沟渠,是一块撂荒地,长满了白茅和芦苇。土地解冻之后,母亲就扛着铁锹去垦荒。茅草根和小芦苇的根,把那块地包裹得又密又厚,像一条错综的毯子。这样的地块,掘起来很费劲。往常一锹下去就能翻上来的土,这里得多费几倍的力气。一个春天下来,母亲的脸变得又黑又瘦,以致我回家看到她的模样,吓了一跳。母亲黑了瘦了,但是那块荒地却变得有边有角,平头正脸。种子已经播到地里,盖了白生生的薄膜,芜杂的世界在春天中呈现出新的秩序。

④学校的功课紧张,她每天如何辛劳我是不知道的。后来听邻居说起,每天下地回来,她就钻进厨房先忙活出一家人的饭食,然后趁着薄暮时分的天光,再钻进棉花趟子里,掐杈子,打花心,捉虫子。干这些活都是零打碎敲的工夫,牺牲的却是她的休息时间。有一回可能是太累了,母亲竟然歪在棉花地旁边的草沟里睡着了。

⑤那段时间我的成绩并不稳定,心情晴朗的时候少,阴天的时候多。功课紧张,偏偏班主任又指定让我参加学校的演讲赛。虽说我普通话比较标准,但是以我内向的性格,让我在人前侃侃而谈,甚至连比画带拍桌子地演讲,把观众感动到掉眼泪,我实在觉得为难。当我站在棉花地头跟母亲大吐苦水的时候,就是怀着这样一种抗拒的心情,我想打退堂鼓。

⑥那是秋天的清晨,草籽在秋风中陆续成熟,草叶上闪烁着晶莹的光亮。母亲正在棉田里忙碌着,她的腰间系了一块塑料布,防止露打湿衣服,但是裤脚上却已经变得湿漉漉的。她一边掐去疯长的杈子,一边仔细翻检棉花嫩蕾上的虫子。在一棵棵棉苗前,母亲的急性子和坏脾气都消失了,她变成了一个极其耐心的人,就像面对着十分宠爱的孩子。是啊,从春天到秋天,田里的无数棵棉花,就是这样一遍遍翻检过去,又抚摸过来的,每一棵棉花上都留下了她的指纹和温度。母亲的情意没有白费,棉花们都很争气,叶子深绿,极力展开的枝杈间已经见到累累的棉桃。听完我的诉苦,母亲说:“老师让咱讲是看得起咱,那你就好好地讲。”回头揪下一个被雨水捂烂的桃子,惋惜地叹了一口气,继续说,“一遍讲不好,你就多讲几遍。好东西都是熬出来的。”

⑦最后的这句话突然击中了我的心。看着黑瘦的母亲,我突然一阵心酸,同时一股莫名的力量在心底泛起。为了我的新铺盖,母亲在“熬”;为了演讲赛的好成绩,我也要“熬”。她虽然讲不出深刻的道理给我听,但她倔强地认定,自己的心血和汗水最终会变成洁白的棉絮,去温暖女儿,让她在白天繁重的课业之后,夜里有一个轻盈幸福的梦。为了这份信念,她不喊苦不叫屈,硬生生将一块荒地变成了棉田。那时候,她既要照顾半身不遂的祖父,又要处理一大摊子家务。在焦头烂额里,信念如同一盏孤灯,在黑暗中亮起。循着这光亮,她看到了丰收在望的棉花,她的女儿也读出了一番人生的隽语。

⑧多年之后回望,我还记得整日里那个劳碌的身影,记得她的不服输和坚持。这些年来,每当我疲倦偷懒,我便习惯性地向着故乡的方向张望一会儿,然后俯下身子继续我的工作。

⑨世界在窗外,未来在远方,亲爱的同学,你准备好出发了吗?希望你的心头也有一盏灯照拂,希望你坚定而努力。正如茨维塔耶娃在诗中写的那样:

⑩世界还很年轻,一切都将发生,为了你能到来。

(选自《中学生阅读》 2018年第7期)

12.第①段结尾说“我感觉她的这个决定又笨又没有必要”。作者认为“这个决定又笨又没有必要”的原因是什么?

答:_________________________________________________________________

13.结合语境,根据要求赏析下面语句。

(1)茅草根和小芦苇的根,把那块地包裹得又密又厚,像一条错综的毯子。(从修辞角度)

答:______________________________________________________________

(2)有一回可能是太累了,母亲竟然歪在棉花地旁边的草沟里睡着了。(品味词语的表达效果)

答:_____________________________________________________________

14.谈谈你对第⑥段画线句“好东西都是熬出来的”的理解。

答:_______________________________________________________________

15.请结合文章内容分析母亲形象。

答:_________________________________________________________________

16.文章用“世界还很年轻”作标题,有何用意?

答:________________________________________________________________

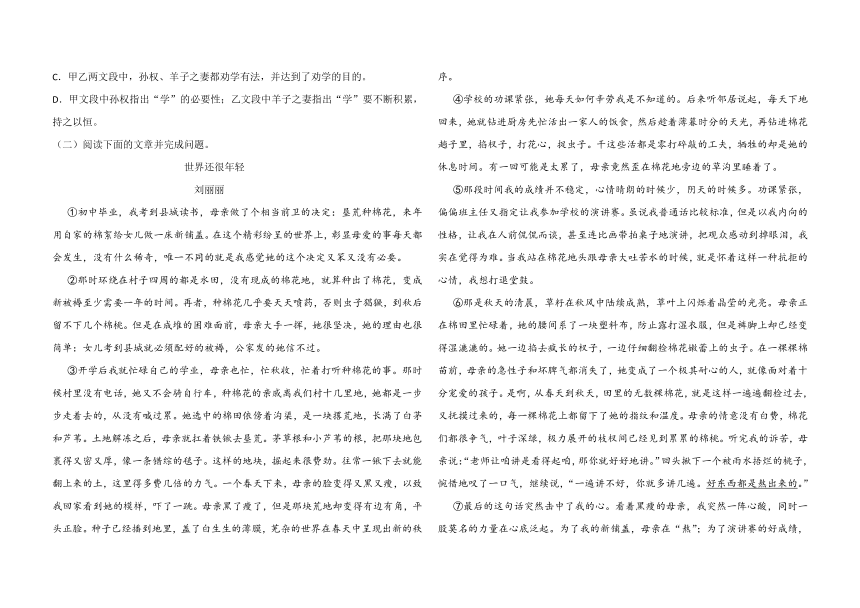

三、写作

17.阅读下面的材料,根据要求写一篇文章。

生活中,难免会发生一些难过的事,被忽视、被误解、被伤害。但也总有一些人、一些事,让你觉得相遇一场,是命中注定的幸运。嗨,别沮丧啊!人生,总会有不期而遇的温暖。

请以“不期而遇的温暖”为题,写一篇文章。

要求:①字数不少于600字;②有真情实感,不得套写抄袭;③不限文体(诗歌除外),文体特征鲜明;④不得透露个人相关信息。

参考答案

1.C A.锲qiè。B.斗dǒu。D.鲜xiǎn。

2.D 载→裁,溉→慨。

3.B A.遒劲:雄健有力。B.相得益彰:指互相帮助,互相补充,更能显出各自的好处。此处应用“相形见绌”。C.伧俗:粗俗鄙陋。D.微不足道:非常渺小,不值得一提。

4.D A.句式杂糅,应删除“的原因”。B.“整整两个小时”和“左右”前后矛盾,应删除“左右”。C.缺少主语,应删除“通过”或“使”。

5.B《烙印》是臧克家的诗集。

6.A通读各句可知,该语段是围绕“读书的好处”这一主题展开的:从“因为”“凡是”“这”等词语可知,这些语句是按照句意之间的内在逻辑顺序排列的。第③句概括地写出了读书的好处,可以确定为首句。第⑤句的“因为”一词,与第③句中的“精神变得广阔、深邃、博大”衔接紧密。第①句的内容是对第⑤句中“知识的结晶”“人类情感与思想的结晶”的阐述,第④句中的“这宫殿”又与第①句句尾“一座又一座辉煌的宫殿”紧密衔接。故选A。

7.答案 (1)(示例)亲爱的同学们:大家好!千百年来,我国历史上涌现出了一大批精忠报国的英雄。他们前仆后继,不畏牺牲,救民族于危亡之际;他们发愤图强,无私奉献,为国家的强盛做出了巨大贡献。正是一代代英雄的引领,才有我们中华民族的生生不息,傲然屹立于世界东方!今天,让我们一起来缅怀英雄,分享英雄感人故事,铭记英雄先进事迹,将英雄的爱国情怀和报国精神传承下去,争做国家的栋梁之材。

(2)(示例)岳飞 困难当头,他挺身而出,以雄才大略支撑起半壁江山,以精忠报国构建起不败神话。铮铮铁骨,浩然正气,赢得一世英名、万世传颂——“撼山易,撼岳家军难”。

解析 (1)开场白要有称呼语和问候语,要紧扣“崇尚英雄 精忠报国”的主题,语言要简洁得体,富有激励性。

(2)首先要点明英雄姓名,推荐理由主要是概述英雄事迹,语言要简洁得体。

8.答案 (1)到,等到 (2)另,另外 (3)停止 (4)于是,就

解析 结合具体语句及平日的积累解释词语。

9.D根据句意和语法并借助标志词恰当断句。

10.答案 (1)只应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)同割断这丝织品有什么不同呢?

解析 (1)关键词“但”“涉猎”“见”“往事”要译准,按现代汉语语法规则恰当翻译。

(2)关键词“何”“异”“斯”要译准,“乎”是表示反问的语气词,注意语句的通顺.

11.A孙权要求吕蒙“但当涉猎,见往事耳”,并没有要求他“钻研经书”.

12.答案 没有现成的棉花地;从种出棉花到变成新被褥需要一年时间;种棉花要天天喷药;公家发被褥。

解析 根据上下文,不难看出,第②段是回答此题的核心所在,“没有现成的棉花地”,“……变成新被褥至少需要一年的时间”,“再者,种棉花几乎要天天喷药……”,“女儿考到县城就必须配好的被褥”,综上即可得出答案。

13.答案 (1)比喻,生动形象地写出了土地的芜杂(茅草根和芦苇根的多和密),暗示了母亲垦荒的艰难(费劲),表现了母亲的辛劳和爱的伟大。

(2)“竟然”,“居然,出乎意料”的意思,写出了母亲的劳累和我听到这一消息时的惊讶、心酸以及对母亲的心疼。

解析 (1)“那块地”像“毯子”,显然运用了比喻;“茅草根和小芦苇的根,把那块地包裹得又密又厚”,可见茅草根和芦苇根的多和密,土地荒芜得很厉害,暗示了母亲开荒的艰难,表现了母爱的伟大。

(2)先写明词语的意思,再结合文章的具体内容赏析。很显然,“有一回可能是太累了,母亲竟然歪在棉花地旁边的草沟里睡着了”中的“竟然”,突出的是“我”的惊讶、心酸以及对母亲的心疼。

14.答案 成功(幸福)是坚持(奋斗、努力)出来的。

解析 理解重要语句的含意,一是了解语句的基本含意,二是联系语境揣摩潜在的意蕴。“好东西”,显然是指“成功”“幸福”之类的抽象意义;“熬”,则是指“坚持”“奋斗”等。

15.答案 (1)爱女心切。如母亲为给我做新铺盖垦荒种棉花。(2)吃苦耐劳。如面对垦荒的种种困难,她不喊苦不叫屈。(3)富有耐心。如在棉苗面前,她变成了一个极其耐心的人。(4)朴实而睿智。如鼓励我参加演讲比赛。(5)孝顺顾家。如母亲既要照顾半身不遂的祖父,又要处理家务。

解析 从文章的具体内容入手,通过对人物的语言、动作、心理等描写或侧面描写进行分析总结。如从“母亲为给我做新铺盖垦荒种棉花”,可见一位母亲的拳拳爱女之心;“母亲既要照顾半身不遂的祖父,又要处理家务”,则可见母亲的孝顺顾家。第④段,“学校的功课紧张,她每天如何辛劳我是不知道的。后来听邻居说起,每天下地回来……母亲竟然歪在棉花地旁边的草沟里睡着了”,最能体现她的吃苦耐劳。第⑥段母亲开导我,“好东西都是熬出来的”,鼓励我参加演讲比赛,可见一个农村妇女的朴实与睿智。

16.答案 (1)引用诗歌作为标题,新颖且富有诗意,能够激发读者的阅读兴趣。(2)题目充满朝气,启示我们要对未来充满信心,只要心中有信念,坚定而努力,一切都将会发生。

解析 首先,总览全文,不难发现第⑩段“世界还很年轻,一切都将发生,为了你能到来”,源自茨维塔耶娃的诗,所以,引诗作标题的用意之一即“新颖且富有诗意,能够激发读者的阅读兴趣”。其次,要结合文章主题来回答。本文通过对母亲这一形象的塑造,表达了作者对母亲的钦佩与感恩,“多年之后回望,我还记得整日里那个劳碌的身影,记得她的不服输和坚持”;最重要的是作者从母亲身上体会到了更为深刻的内容:要对未来充满信心,只要心中有信念,坚定而努力,一切都将会发生。

17.[写作指导]这是一道命题作文题,根据材料中的“总有一些人、一些事”,可知这是相当典型的记叙文的题目,带有较浓的文学味道、文艺气息。“不期而遇的温暖”意味着些许的意外带来的别样的惊喜和感动,平常之中带着新意。如何选取角度,要从生活细微处入手,以小见大,突出“温暖”对心灵的震撼,由此带来意外之喜。“温暖”可以理解为生活中的鼓励、他人的关怀、善意的提醒、困难中的援助等。带来“温暖”的对象还可以是大自然给予的启示。比如,盛开的百合、街边低垂的杨柳、石缝里的小草等给人温暖、催人奋进的事物。

[例文]

不期而遇的温暖

又到了丹桂飘香的季节,我走在小巷里。尽管一切令我心旷神怡,可我总觉得缺了点什么——一个身影。

小时候,总有一位推着小车的老人,每日都在这条街上售卖他自己捏的泥人,那些泥人深受孩子们喜爱。每天放学,我都能看到那辆小小的手推车,看着上面摆放的栩栩如生的泥人,心中总是充满着快乐。

可是,随着城市的发展,那个身影、那个情景好久没有再出现过。

走着走着,一阵孩子的喧闹声从小巷的一个角落里传了出来。是他——那个老手艺人!我心里一阵窃喜。

他的身边围着六七个孩子,他们叽叽喳喳,像一群小麻雀,正犹豫着买哪一个泥人回家。那些泥人,仿佛突然间有了生命,绽放出的笑容那么自然,好像正在为自己即将有一个归宿而高兴。老人的笑,孩子的笑,泥人的笑,构成了一幅和谐的风景画,被阳光镀上了一层薄薄的温暖的金色。

我兴冲冲地往老人的摊位跑去,从孩子群里钻进去。“老爷爷,我要买一个泥人!”我大声地嚷着。“好,好,你喜欢哪个就挑哪个吧!”老爷爷笑呵呵地回应我。这下我倒犯难了,看着这么多可爱的泥人,无论是调皮的小老鼠“杰瑞”,还是可爱的“皮卡丘”,或是可爱的“哆啦A梦”,我多想把它们全都带回家呀!

“快呀,快挑呀!”“就那个!”“那个好呀!”一旁的小顾客们倒是万分着急,生怕我挑走了他们喜欢的,忙着替我做决定。“你们别瞎起劲。让姐姐自己挑吧!”老爷爷又是笑着帮我解围。于是在百般踌躇之下,我缓缓伸出手,捏到了一根支撑泥人的竹棒,我感觉到身旁孩子们的视线早已紧紧落在我的手上。

我拔起“皮卡丘”身下的竹棒,昂起头:“就要这个!”一时间,周围庆幸与懊悔的声音此起彼伏,连空气中都弥漫着浓浓的可爱的孩子气。透过这一切,我又看见了老人布满皱纹,却带着慈祥笑容的脸。

如今,每当看到桌上的那个“皮卡丘”,我都会欣喜万分。那次的不期而遇,唤醒了我整个童年的记忆。

每当桂花飘香的季节,老人粗壮的关节和精细的手工,就会越来越清晰地浮现在脑海中,成为我难忘的记忆,

[点评]小作者巧妙结合童年记忆选择材料,丹桂飘香的小巷,推着小车的老人,一群叽叽喳喳的孩子……画面感很强。文章细节描写生动细腻,如“老人粗壮的关节和精细的手工”。文章首尾呼应,巧妙点题,是一篇考场佳作。

一、积累与运用。

1.下列词语中加粗字注音无误的一项是( )

A.元勋(xūn) 选聘(pìn) 锲而不舍(qì)

B.昼夜(zhòu) 赫然(hè) 气冲斗牛(dòu)

C.硕果(shuò) 奠基(diàn) 深恶痛绝(wù)

D.草率(shuài) 小楷(kǎi) 鲜为人知(xiān)

2.下列各组词语书写有误的一项是( )

A.挚友 谣言 背诵 伴侣 卓越 可歌可泣

B.抱歉 梳头 秩序 深宵 澎湃 目不窥园

C.埋葬 彷徨 悠然 洗澡 抹杀 沥尽心血

D.独载 韭菜 涉猎 慷溉 绞肉 心不在焉

3.下列句子中加粗的词语运用错误的一项是( )

A.那些野马远比大多数家马来得强壮、轻捷和遒劲。

B.人类的智慧与大自然的智慧相比实在是相得益彰。

C.那些屏总勾不起我的诗意,原因似乎是造型不够轻巧,色彩又觉伧俗。

D.再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚,哪怕是微不足道的细节。

4.下面各项中没有语病的一项是( )

A.中国成功爆炸第一颗原子弹、第一颗氢弹的原因,是千千万万人努力的结果。

B.这篇作文真难写,我用了整整两个小时左右的时间,才写好交卷。

C.通过学习《孙权劝学》,使我明白了后天学习的重要性。

D.在努力建设法治社会的今天,无论领导还是群众,毫无例外,都必须遵纪守法。

5.下列说法不正确的一项是( )

A.邓稼先(1924-1986),安徽怀宁人,核物理学家、核武器科学和技术专家,中国研制和发展核武器的重要技术领导人,为中国成功研制原子弹、氢弹和新型核武器做出了重大贡献。

B.闻一多(1899-1946),湖北浠水人,诗人、学者、民主战士。代表作有诗集《烙印》《死水》,学术著作《神话与诗》《唐诗杂论》等。

C.《回忆鲁迅先生(节选)》的作者是萧红,她的代表作有小说《生死场》《呼兰河传》等。

D.《孙权劝学》选自《资治通鉴》。《资治通鉴》是由北宋司马光主持编纂的一部编年体通史。

6.下列句子顺序排列正确的一项是( )

①回顾那些伟大的科学家、思想家、文学家、艺术家等数不清的杰出人物,他们终其一生,孜孜以求,将自己最重要的精神力量,都凝聚在自己的作品中,为人类的精神史建造了一座又一座辉煌的宫殿。

②凡是走进这宫殿,一件件认真观赏这精神产品的人,必然会被这光辉所映照,会在这光辉中获得光明与力量。

③读优秀的书,能使我们的精神变得广阔、深邃、博大。

④这宫殿与物质的宫殿最大的不同之处,是其中的每一件作品,都不是僵死的存在,而是在时间的大幕中,永不休止地散发着精神的光辉。

⑤因为优秀的书,不仅是知识的结晶,更是人类情感与思想的结晶,是人类精神的花朵与果实。

③⑤①④② B.③⑤①②④ C.①②④⑤③ D.①④②③⑤

7.语文实践活动。

最近,教育部办公厅印发了《关于在中小学校开展“崇尚英雄 精忠报国”主题班会活动的通知》。为积极响应号召,学校准备在近日以班级为单位开展这一活动。假若你被推荐为这次主题班会的主持人,请按要求完成下面两项任务。

(1)请你为这次主题班会写一段开场白,要求:突出主题,语言简洁得体。

答:____________________________________________________________

(2)班会活动设计中,有一个人人参与的分享环节——“推荐精忠报国英雄”。你最崇敬的英雄是谁?请向同学推荐。要求:概述英雄事迹,语言简洁准确。

我最崇敬的英雄是__________,推荐理由是:_________________________________________________________________。

二、阅读

(一)阅读甲乙两段文言文,完成8-11题。

[甲] 初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(选自《资治通鉴·孙权劝学》)

[乙] 一年来归,妻跪问其故羊子曰久行怀思无它异也。妻乃引刀趋①机而言曰:“此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐②失成功,稽废时月。夫子积学,当日知其所亡③,以就懿④德。若中道而归,何异断斯织乎?”羊子感其言,复还终业,遂七年不反。

(节选自《后汉书·列女传》)

[注]①趋:快步走向。②捐:抛弃。③亡:通“无”,不足。④懿:美好。

8.解释下列各句中加粗的词语。

(1)及鲁肃过寻阳_______ (2)即更刮目相待_________

(3)累寸不已________ (4)遂七年不返_______

9.乙文段中画线句子断句正确的一项是( )

A.妻跪问其/故羊子曰/久行怀思/无它异也

B.妻跪问其/故羊子曰/久行/怀思无它异也

C.妻跪问其故/羊子曰/久行/怀思无它异也

D.妻跪问其故/羊子曰/久行怀思/无它异也

10.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)但当涉猎,见往事耳。

译文:______________________________

(2)何异断斯织乎?

译文:______________________________

11.下列理解不正确的一项是( )

A.甲文段中孙权要求吕蒙不仅要涉猎广泛,而且要钻研经书。

B.乙文段中羊子被妻子的话感动,又回去修完了他的学业。

C.甲乙两文段中,孙权、羊子之妻都劝学有法,并达到了劝学的目的。

D.甲文段中孙权指出“学”的必要性;乙文段中羊子之妻指出“学”要不断积累,持之以恒。

(二)阅读下面的文章并完成问题。

世界还很年轻

刘丽丽

①初中毕业,我考到县城读书,母亲做了个相当前卫的决定:垦荒种棉花,来年用自家的棉絮给女儿做一床新铺盖。在这个精彩纷呈的世界上,彰显母爱的事每天都会发生,没有什么稀奇,唯一不同的就是我感觉她的这个决定又笨又没有必要。

②那时环绕在村子四周的都是水田,没有现成的棉花地,就算种出了棉花,变成新被褥至少需要一年的时间。再者,种棉花几乎要天天喷药,否则虫子猖獗,到秋后留不下几个棉桃。但是在成堆的困难面前,母亲大手一挥,她很坚决,她的理由也很简单:女儿考到县城就必须配好的被褥,公家发的她信不过。

③开学后我就忙碌自己的学业,母亲也忙,忙秋收,忙着打听种棉花的事。那时候村里没有电话,她又不会骑自行车,种棉花的亲戚离我们村十几里地,她都是一步步走着去的,从没有喊过累。她选中的棉田依傍着沟渠,是一块撂荒地,长满了白茅和芦苇。土地解冻之后,母亲就扛着铁锹去垦荒。茅草根和小芦苇的根,把那块地包裹得又密又厚,像一条错综的毯子。这样的地块,掘起来很费劲。往常一锹下去就能翻上来的土,这里得多费几倍的力气。一个春天下来,母亲的脸变得又黑又瘦,以致我回家看到她的模样,吓了一跳。母亲黑了瘦了,但是那块荒地却变得有边有角,平头正脸。种子已经播到地里,盖了白生生的薄膜,芜杂的世界在春天中呈现出新的秩序。

④学校的功课紧张,她每天如何辛劳我是不知道的。后来听邻居说起,每天下地回来,她就钻进厨房先忙活出一家人的饭食,然后趁着薄暮时分的天光,再钻进棉花趟子里,掐杈子,打花心,捉虫子。干这些活都是零打碎敲的工夫,牺牲的却是她的休息时间。有一回可能是太累了,母亲竟然歪在棉花地旁边的草沟里睡着了。

⑤那段时间我的成绩并不稳定,心情晴朗的时候少,阴天的时候多。功课紧张,偏偏班主任又指定让我参加学校的演讲赛。虽说我普通话比较标准,但是以我内向的性格,让我在人前侃侃而谈,甚至连比画带拍桌子地演讲,把观众感动到掉眼泪,我实在觉得为难。当我站在棉花地头跟母亲大吐苦水的时候,就是怀着这样一种抗拒的心情,我想打退堂鼓。

⑥那是秋天的清晨,草籽在秋风中陆续成熟,草叶上闪烁着晶莹的光亮。母亲正在棉田里忙碌着,她的腰间系了一块塑料布,防止露打湿衣服,但是裤脚上却已经变得湿漉漉的。她一边掐去疯长的杈子,一边仔细翻检棉花嫩蕾上的虫子。在一棵棵棉苗前,母亲的急性子和坏脾气都消失了,她变成了一个极其耐心的人,就像面对着十分宠爱的孩子。是啊,从春天到秋天,田里的无数棵棉花,就是这样一遍遍翻检过去,又抚摸过来的,每一棵棉花上都留下了她的指纹和温度。母亲的情意没有白费,棉花们都很争气,叶子深绿,极力展开的枝杈间已经见到累累的棉桃。听完我的诉苦,母亲说:“老师让咱讲是看得起咱,那你就好好地讲。”回头揪下一个被雨水捂烂的桃子,惋惜地叹了一口气,继续说,“一遍讲不好,你就多讲几遍。好东西都是熬出来的。”

⑦最后的这句话突然击中了我的心。看着黑瘦的母亲,我突然一阵心酸,同时一股莫名的力量在心底泛起。为了我的新铺盖,母亲在“熬”;为了演讲赛的好成绩,我也要“熬”。她虽然讲不出深刻的道理给我听,但她倔强地认定,自己的心血和汗水最终会变成洁白的棉絮,去温暖女儿,让她在白天繁重的课业之后,夜里有一个轻盈幸福的梦。为了这份信念,她不喊苦不叫屈,硬生生将一块荒地变成了棉田。那时候,她既要照顾半身不遂的祖父,又要处理一大摊子家务。在焦头烂额里,信念如同一盏孤灯,在黑暗中亮起。循着这光亮,她看到了丰收在望的棉花,她的女儿也读出了一番人生的隽语。

⑧多年之后回望,我还记得整日里那个劳碌的身影,记得她的不服输和坚持。这些年来,每当我疲倦偷懒,我便习惯性地向着故乡的方向张望一会儿,然后俯下身子继续我的工作。

⑨世界在窗外,未来在远方,亲爱的同学,你准备好出发了吗?希望你的心头也有一盏灯照拂,希望你坚定而努力。正如茨维塔耶娃在诗中写的那样:

⑩世界还很年轻,一切都将发生,为了你能到来。

(选自《中学生阅读》 2018年第7期)

12.第①段结尾说“我感觉她的这个决定又笨又没有必要”。作者认为“这个决定又笨又没有必要”的原因是什么?

答:_________________________________________________________________

13.结合语境,根据要求赏析下面语句。

(1)茅草根和小芦苇的根,把那块地包裹得又密又厚,像一条错综的毯子。(从修辞角度)

答:______________________________________________________________

(2)有一回可能是太累了,母亲竟然歪在棉花地旁边的草沟里睡着了。(品味词语的表达效果)

答:_____________________________________________________________

14.谈谈你对第⑥段画线句“好东西都是熬出来的”的理解。

答:_______________________________________________________________

15.请结合文章内容分析母亲形象。

答:_________________________________________________________________

16.文章用“世界还很年轻”作标题,有何用意?

答:________________________________________________________________

三、写作

17.阅读下面的材料,根据要求写一篇文章。

生活中,难免会发生一些难过的事,被忽视、被误解、被伤害。但也总有一些人、一些事,让你觉得相遇一场,是命中注定的幸运。嗨,别沮丧啊!人生,总会有不期而遇的温暖。

请以“不期而遇的温暖”为题,写一篇文章。

要求:①字数不少于600字;②有真情实感,不得套写抄袭;③不限文体(诗歌除外),文体特征鲜明;④不得透露个人相关信息。

参考答案

1.C A.锲qiè。B.斗dǒu。D.鲜xiǎn。

2.D 载→裁,溉→慨。

3.B A.遒劲:雄健有力。B.相得益彰:指互相帮助,互相补充,更能显出各自的好处。此处应用“相形见绌”。C.伧俗:粗俗鄙陋。D.微不足道:非常渺小,不值得一提。

4.D A.句式杂糅,应删除“的原因”。B.“整整两个小时”和“左右”前后矛盾,应删除“左右”。C.缺少主语,应删除“通过”或“使”。

5.B《烙印》是臧克家的诗集。

6.A通读各句可知,该语段是围绕“读书的好处”这一主题展开的:从“因为”“凡是”“这”等词语可知,这些语句是按照句意之间的内在逻辑顺序排列的。第③句概括地写出了读书的好处,可以确定为首句。第⑤句的“因为”一词,与第③句中的“精神变得广阔、深邃、博大”衔接紧密。第①句的内容是对第⑤句中“知识的结晶”“人类情感与思想的结晶”的阐述,第④句中的“这宫殿”又与第①句句尾“一座又一座辉煌的宫殿”紧密衔接。故选A。

7.答案 (1)(示例)亲爱的同学们:大家好!千百年来,我国历史上涌现出了一大批精忠报国的英雄。他们前仆后继,不畏牺牲,救民族于危亡之际;他们发愤图强,无私奉献,为国家的强盛做出了巨大贡献。正是一代代英雄的引领,才有我们中华民族的生生不息,傲然屹立于世界东方!今天,让我们一起来缅怀英雄,分享英雄感人故事,铭记英雄先进事迹,将英雄的爱国情怀和报国精神传承下去,争做国家的栋梁之材。

(2)(示例)岳飞 困难当头,他挺身而出,以雄才大略支撑起半壁江山,以精忠报国构建起不败神话。铮铮铁骨,浩然正气,赢得一世英名、万世传颂——“撼山易,撼岳家军难”。

解析 (1)开场白要有称呼语和问候语,要紧扣“崇尚英雄 精忠报国”的主题,语言要简洁得体,富有激励性。

(2)首先要点明英雄姓名,推荐理由主要是概述英雄事迹,语言要简洁得体。

8.答案 (1)到,等到 (2)另,另外 (3)停止 (4)于是,就

解析 结合具体语句及平日的积累解释词语。

9.D根据句意和语法并借助标志词恰当断句。

10.答案 (1)只应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)同割断这丝织品有什么不同呢?

解析 (1)关键词“但”“涉猎”“见”“往事”要译准,按现代汉语语法规则恰当翻译。

(2)关键词“何”“异”“斯”要译准,“乎”是表示反问的语气词,注意语句的通顺.

11.A孙权要求吕蒙“但当涉猎,见往事耳”,并没有要求他“钻研经书”.

12.答案 没有现成的棉花地;从种出棉花到变成新被褥需要一年时间;种棉花要天天喷药;公家发被褥。

解析 根据上下文,不难看出,第②段是回答此题的核心所在,“没有现成的棉花地”,“……变成新被褥至少需要一年的时间”,“再者,种棉花几乎要天天喷药……”,“女儿考到县城就必须配好的被褥”,综上即可得出答案。

13.答案 (1)比喻,生动形象地写出了土地的芜杂(茅草根和芦苇根的多和密),暗示了母亲垦荒的艰难(费劲),表现了母亲的辛劳和爱的伟大。

(2)“竟然”,“居然,出乎意料”的意思,写出了母亲的劳累和我听到这一消息时的惊讶、心酸以及对母亲的心疼。

解析 (1)“那块地”像“毯子”,显然运用了比喻;“茅草根和小芦苇的根,把那块地包裹得又密又厚”,可见茅草根和芦苇根的多和密,土地荒芜得很厉害,暗示了母亲开荒的艰难,表现了母爱的伟大。

(2)先写明词语的意思,再结合文章的具体内容赏析。很显然,“有一回可能是太累了,母亲竟然歪在棉花地旁边的草沟里睡着了”中的“竟然”,突出的是“我”的惊讶、心酸以及对母亲的心疼。

14.答案 成功(幸福)是坚持(奋斗、努力)出来的。

解析 理解重要语句的含意,一是了解语句的基本含意,二是联系语境揣摩潜在的意蕴。“好东西”,显然是指“成功”“幸福”之类的抽象意义;“熬”,则是指“坚持”“奋斗”等。

15.答案 (1)爱女心切。如母亲为给我做新铺盖垦荒种棉花。(2)吃苦耐劳。如面对垦荒的种种困难,她不喊苦不叫屈。(3)富有耐心。如在棉苗面前,她变成了一个极其耐心的人。(4)朴实而睿智。如鼓励我参加演讲比赛。(5)孝顺顾家。如母亲既要照顾半身不遂的祖父,又要处理家务。

解析 从文章的具体内容入手,通过对人物的语言、动作、心理等描写或侧面描写进行分析总结。如从“母亲为给我做新铺盖垦荒种棉花”,可见一位母亲的拳拳爱女之心;“母亲既要照顾半身不遂的祖父,又要处理家务”,则可见母亲的孝顺顾家。第④段,“学校的功课紧张,她每天如何辛劳我是不知道的。后来听邻居说起,每天下地回来……母亲竟然歪在棉花地旁边的草沟里睡着了”,最能体现她的吃苦耐劳。第⑥段母亲开导我,“好东西都是熬出来的”,鼓励我参加演讲比赛,可见一个农村妇女的朴实与睿智。

16.答案 (1)引用诗歌作为标题,新颖且富有诗意,能够激发读者的阅读兴趣。(2)题目充满朝气,启示我们要对未来充满信心,只要心中有信念,坚定而努力,一切都将会发生。

解析 首先,总览全文,不难发现第⑩段“世界还很年轻,一切都将发生,为了你能到来”,源自茨维塔耶娃的诗,所以,引诗作标题的用意之一即“新颖且富有诗意,能够激发读者的阅读兴趣”。其次,要结合文章主题来回答。本文通过对母亲这一形象的塑造,表达了作者对母亲的钦佩与感恩,“多年之后回望,我还记得整日里那个劳碌的身影,记得她的不服输和坚持”;最重要的是作者从母亲身上体会到了更为深刻的内容:要对未来充满信心,只要心中有信念,坚定而努力,一切都将会发生。

17.[写作指导]这是一道命题作文题,根据材料中的“总有一些人、一些事”,可知这是相当典型的记叙文的题目,带有较浓的文学味道、文艺气息。“不期而遇的温暖”意味着些许的意外带来的别样的惊喜和感动,平常之中带着新意。如何选取角度,要从生活细微处入手,以小见大,突出“温暖”对心灵的震撼,由此带来意外之喜。“温暖”可以理解为生活中的鼓励、他人的关怀、善意的提醒、困难中的援助等。带来“温暖”的对象还可以是大自然给予的启示。比如,盛开的百合、街边低垂的杨柳、石缝里的小草等给人温暖、催人奋进的事物。

[例文]

不期而遇的温暖

又到了丹桂飘香的季节,我走在小巷里。尽管一切令我心旷神怡,可我总觉得缺了点什么——一个身影。

小时候,总有一位推着小车的老人,每日都在这条街上售卖他自己捏的泥人,那些泥人深受孩子们喜爱。每天放学,我都能看到那辆小小的手推车,看着上面摆放的栩栩如生的泥人,心中总是充满着快乐。

可是,随着城市的发展,那个身影、那个情景好久没有再出现过。

走着走着,一阵孩子的喧闹声从小巷的一个角落里传了出来。是他——那个老手艺人!我心里一阵窃喜。

他的身边围着六七个孩子,他们叽叽喳喳,像一群小麻雀,正犹豫着买哪一个泥人回家。那些泥人,仿佛突然间有了生命,绽放出的笑容那么自然,好像正在为自己即将有一个归宿而高兴。老人的笑,孩子的笑,泥人的笑,构成了一幅和谐的风景画,被阳光镀上了一层薄薄的温暖的金色。

我兴冲冲地往老人的摊位跑去,从孩子群里钻进去。“老爷爷,我要买一个泥人!”我大声地嚷着。“好,好,你喜欢哪个就挑哪个吧!”老爷爷笑呵呵地回应我。这下我倒犯难了,看着这么多可爱的泥人,无论是调皮的小老鼠“杰瑞”,还是可爱的“皮卡丘”,或是可爱的“哆啦A梦”,我多想把它们全都带回家呀!

“快呀,快挑呀!”“就那个!”“那个好呀!”一旁的小顾客们倒是万分着急,生怕我挑走了他们喜欢的,忙着替我做决定。“你们别瞎起劲。让姐姐自己挑吧!”老爷爷又是笑着帮我解围。于是在百般踌躇之下,我缓缓伸出手,捏到了一根支撑泥人的竹棒,我感觉到身旁孩子们的视线早已紧紧落在我的手上。

我拔起“皮卡丘”身下的竹棒,昂起头:“就要这个!”一时间,周围庆幸与懊悔的声音此起彼伏,连空气中都弥漫着浓浓的可爱的孩子气。透过这一切,我又看见了老人布满皱纹,却带着慈祥笑容的脸。

如今,每当看到桌上的那个“皮卡丘”,我都会欣喜万分。那次的不期而遇,唤醒了我整个童年的记忆。

每当桂花飘香的季节,老人粗壮的关节和精细的手工,就会越来越清晰地浮现在脑海中,成为我难忘的记忆,

[点评]小作者巧妙结合童年记忆选择材料,丹桂飘香的小巷,推着小车的老人,一群叽叽喳喳的孩子……画面感很强。文章细节描写生动细腻,如“老人粗壮的关节和精细的手工”。文章首尾呼应,巧妙点题,是一篇考场佳作。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首