人教版高中语文必修三知识讲解,巩固练习(教学资料,补习资料):第13讲 《师说》

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修三知识讲解,巩固练习(教学资料,补习资料):第13讲 《师说》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 60.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

师说

学习目标

1.了解韩愈的相关知识;

2.积累文言词汇,背诵全文;

3.树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的风气。

知识积累

文学常识

作者介绍

【

韩愈(768—824),字退之,河内河阳(今河南孟县)人。本人又屡称“昌黎韩愈”,故世称“韩昌黎”;他在同族兄弟中排行十八,故朋友间又称他“韩十八”;他的最高官职是吏部侍郎,故又称“韩吏部”;他死后谥号“文”,故世又称“韩文公”。 】

他反对魏晋六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”,提出了“惟陈言之务去”“辞必己出”的口号,对当时和后世的影响极其深远。

韩愈著有《昌黎先生文集》四十卷,其中有许多为人们所传诵的优秀散文。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,风格刚健,气势雄壮,后世尊他为“唐宋八大家(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)之首”。

【

苏轼对他的评价是“文起八代之衰,道济天下之溺;忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅。此岂非参天地、关盛衰,浩然而独存者乎?” 】

写作背景

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。韩愈写《师说》的社会背景,可以从柳示元《答韦中立论师道书》中的一段话里看出。

【

由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人,独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞,愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。】

由此可见:韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

古文运动

古文运动,实际是以复古为名的文风改革运动,他和柳宗元一起提出“文以载道”“文道结合”的观点,主张学习先秦、两汉“言之有物”“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

说

古代的一种文体,可以发表议论,也可以记事,属议论文。

“说”比“论”随便些,初中学过的《捕蛇者说》《马说》等都属于“说”一类文体。“说”古义为陈述和解说,对这类文体,就可按“解说……的道理”来理解;所以《师说》即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理。

字词汇总

字音

愚(yú) 苌(cháng) 聃(dān) 谀(yú)

郯(tán) 句读(dòu) 蟠(pán) 经传(zhuàn)

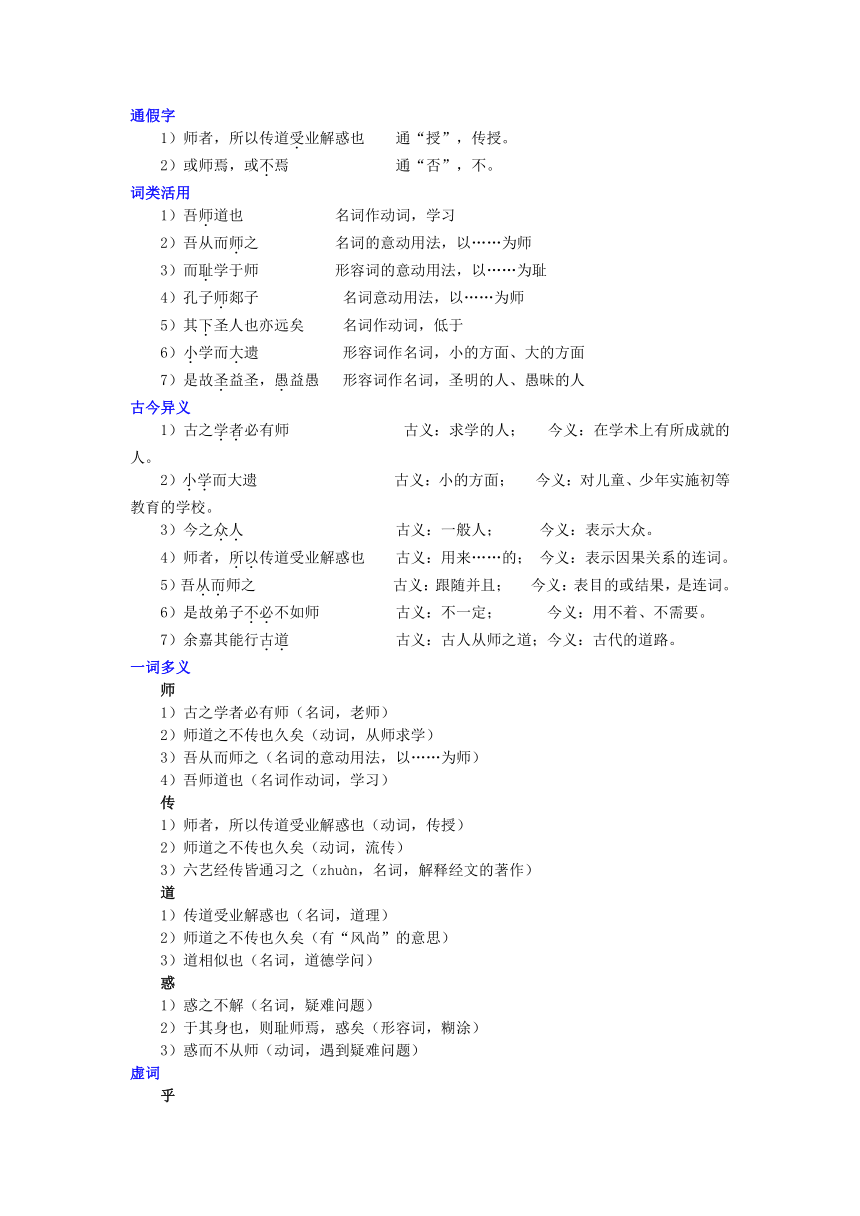

通假字

1)师者,所以传道受业解惑也 通“授”,传授。

2)或师焉,或不焉 通“否”,不。

词类活用

1)吾师道也 名词作动词,学习

2)吾从而师之 名词的意动用法,以……为师

3)而耻学于师 形容词的意动用法,以……为耻

4)孔子师郯子 名词意动用法,以……为师

5)其下圣人也亦远矣 名词作动词,低于

6)小学而大遗 形容词作名词,小的方面、大的方面

7)是故圣益圣,愚益愚 形容词作名词,圣明的人、愚昧的人

古今异义

1)古之学者必有师 古义:求学的人; 今义:在学术上有所成就的人。

2)小学而大遗 古义:小的方面; 今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

3)今之众人 古义:一般人; 今义:表示大众。

4)师者,所以传道受业解惑也 古义:用来……的; 今义:表示因果关系的连词。

5)吾从而师之 古义:跟随并且; 今义:表目的或结果,是连词。

6)是故弟子不必不如师 古义:不一定; 今义:用不着、不需要。

7)余嘉其能行古道 古义:古人从师之道;今义:古代的道路。

一词多义

师

1)古之学者必有师(名词,老师)

2)师道之不传也久矣(动词,从师求学)

3)吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)

4)吾师道也(名词作动词,学习)

传

1)师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)

2)师道之不传也久矣(动词,流传)

3)六艺经传皆通习之(zhuàn,名词,解释经文的著作)

道

1)传道受业解惑也(名词,道理)

2)师道之不传也久矣(有“风尚”的意思)

3)道相似也(名词,道德学问)

惑

1)惑之不解(名词,疑难问题)

2)于其身也,则耻师焉,惑矣(形容词,糊涂)

3)惑而不从师(动词,遇到疑难问题)

虚词

乎

1)生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较)

2)夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”)

3)其皆出于此乎(语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”)

4)嗟乎!师道之不传也久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)

而

1)人非生而知之者(连词,表承接)

2)惑而不从师(连词,表转折)

3)吾从而师之(连词,表承接)

4)择师而教之(连词,表承接)

5)授之书而习其句读者(连词,表并列)

6)小学而大遗(连词,表转折)

7)则群聚而笑之(连词,表修饰)

8)如是而已(与“已”连用,表陈述语气)

之

1)古之学者必有师(助词,的)

2)人非生而知之者(代词,指代知识、道理等)

3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性)

4)夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性)

5)师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性)

6)欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性)

7))圣人之所以为圣(代词,指代这件事)

8)彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子)

9)句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标志)

10)巫医乐师百工之人(代词,这,这一类)

11)郯子之徒(代词,这,这一类)

12)六艺经传皆通习之(代词,这,这一类)

13)作《师说》以贻之(代词,他,指代李蟠)

其

1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题)

2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者)

3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)

4)其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概)

5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是……吗?”)

于

1)夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)

2)而耻学于师(介词,向)

3)于其身也(介词,对于)

4)皆出于此乎(介词,从)

5)不拘于时(介词,表被动,被)

也

1)师者,所以传道受业解惑也(句末语气助词,与“者”连用,表判断)

2)其闻道也固先乎吾(句中语气助词,表停顿)

3)其为惑也终不解矣(句中语气助词,表停顿)

4)其可怪也欤(句末语气助词,与“欤”连用,加强语气)

重点语句

宾语前置

句读之不知,惑之不解。

介词结构后置

不拘于时。

学于余。

耻学于师。

不必贤于弟子。

判断句

师者,所以传道受业解惑也。

道之所存,师之所存也。

被动句

不拘于时。

省略句

今其智乃反不能及(之)。

课文精要

理解主旨

本文阐述从师学习的重要性及必要性,提倡能者为师,不耻下问。批判不重视师道的不良风气。

把握重点

【

古之学者必有师。

这句与众不同。一个“必”字,说明韩愈自信力很强,一点也不犹豫。他认为自己言必有中,写出了他的精神特质。

师者,所以传道受业解惑也。

说出了老师的三个核心使命,第一个层面是“传道”。“道”指的是文化传统、精神价值。老师构建了学生的精神价值,真正关心学生精神世界的成长。第二层面是“受业”,讲授、传授学业。第三层面是“解惑”,老师有责任解学生的惑,这里的“惑”包括学生的学问之惑和人生之惑。

人非生而知之者,孰能无惑?

这句话很有挑战性。在唐朝能说出这样的话,是很不容易的。唐朝社会的基本现状是:一个人可以说自己有惑,但不敢说比自己官大的人有惑,不敢说比自己学问大的人有惑,更不敢说皇帝有惑。一个“人”字,韩愈把所有的人都包括在内。可以看出韩愈胆量之大,也更可贵。

韩愈的话很有震撼力,可以说是真理,但在中国的历朝历代有一个共同的现象:越是真理,越不好说,越不敢说。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

向年龄比自己大,闻道比自己早的人学习,很容易做到。

生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

这段话的前两句是客观存在的,但第三句不是一般人能做到的。在社会上,很少有人能做到谦虚地向地位比自己低、年龄比自己小的人学习。韩愈能做到这一点,真是难能可贵。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

这样的话也只有韩愈能说出来。韩愈说,他看重的是真理、价值,不要说什么贵和贱,也就是说职务的高低。

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

这段话中,韩愈批判了当时的人对“惑”的理解。他认为,文字上简单的问题不是惑,真正的惑是生命之困。老师应该做的是解释学生的生命之惑;而学生很多时候向老师问的是具体的知识,很少和老师探讨生命的困惑;最终造成“小学而大遗”,并且一直不“明”。很多人没有意识到这个问题,韩愈意识到了,并表达了出来。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

这些话不是一般人能说出的话,可以看出韩愈是一个敢说、敢做、能坚持自己信仰的大家。语言的连贯、巧妙、准确,在韩愈的人格面前反而显得不重要了。】

写作特色

1.下定义,作结论

作者一开篇就以一个明确的定义确定了老师的职责,由这个定义出发,由“解惑”说到“从师”,经过一番推论,得出“道之所存,师之所存”的结论层层衔接,一气贯通。

2.对比论证

第二段运用三组对比:古之圣人与今之众人,择师教子与其身,巫医乐师百工之人和士大夫之族经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,可以用“反而”承接上文如:“古之圣人”才智高,尚且从师学习;“今之众人”才智低,反而“耻学于师”通过对比,作者批判了不从师的社会风尚,而作者的观点也不言自明了。

3.引用论证,事例论证

举出古人从师的例子,引用孔圣人的话,进一步论证自己的观点,也更增强了说服力。

知识迁移

(2018 湖北高考)阅读下文,完成1—5题

赠郡侯郭文麓升副使序

[明]唐顺之

廉吏自古难之。虽然,今之所谓廉者,有之矣。前有所慕于进而后有所惧于罪,是以虽其嗜利之心不胜其竞进之心,而其避罪之计有甚于忧贫之计,慕与惧相持于中,则势不得不矫强而为廉。其幸而恒处于有可慕、有可惧之地,则可以终其身而不至于坏,而世遂以全节归之。其或权位渐以极,则可慕者既已得之,而无复有惧于罪。至如蹉跎沦落,不复自振,则可慕者既已绝望,且将甘心冒罪而不辞。是故其始也,缩腹镂骨以自苦;而其后也,甚或出于饕餮之所不为。人见其然,则曰:“若人也,而今乃若是!”而不知始终固此一人也。虽然,此犹自其既坏言之也。方其刻意为廉之时,而其萌芽固已露矣。苟捐之足以为名,而得之足以为罪,则千金有所必割;苟捐之不足以为名,而得之不足以为罪,则锥刀有所必算。人见其千金之捐乃其奇节,而不知锥刀之算其真机也,从而谓之曰廉。

嗟乎!是安知古之所谓廉者哉?古之所谓廉者,必始于不见可欲。不见可欲,故其奉于身者薄;奉于身者薄,故其资于物者轻。虽其一无所慕与无所惧,而未尝不廉。盖虽欲不廉,而无所用之也。

郭侯治吾常【注】,以平易岂弟、与民休息为政,而尤以清苦绳约自律。余始见侯如是,则亦以为今之所谓廉者耳。徐而与侯处,听其议论,察其志之所存,乃知侯非今之所谓廉者也。侯性本澹泊,苦厌纷华,尝言曰:“我蔬食则喜,肉食则不喜;布裀则寝乃安,纻裀则寝不安。”其奉身率如此。侯盖古之廉者也。闻侯之夫人亦乐于粝食敝衣,与侯所嗜好无异。然则古之廉者,犹或不免于室人交谪,于是益知侯之为难能也。

侯居常三年,升山东副使以去,侯之僚霍君、裘君与其属武进尹杨君征余文为侯赠。夫侯之廉,人既已尽知之,而奚俟乎余之言耶?虽然,余知侯之廉非出于慕与惧,而方其为守,则犹在有可慕、有可惧之地也。自今以往,官益峻而望益隆,将可慕者得而可惧者去矣,侯之廉犹是也,而后人信之曰:侯果非慕与惧者也。然则知侯者莫如余先也,而乌得无言乎?

(选自《荆川先生文集》,有删改)

【注】常:地名,指常州。

1.对下列语句中加红词语的解释,不正确的一项是( )

A.而世遂以全节归之 归:称许

B.则千金有所必割 割:舍弃

C.于是益知侯之为难能也 能:做到

D.侯居常三年 居:居住

2.下列各组语句中,分别指向“今之所谓廉者”、“古之所谓廉者”的一组是( )

而其后也,甚或出于饕餮之所不为 前有所慕于进而后有所惧于罪

我蔬食则喜,肉食则不喜 不见可欲,故其奉于身者薄

布裀则寝乃安,纻裀则寝不安 侯之廉非出于慕与惧

一无所慕与无所惧 将可慕者得而可惧者去矣

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.本文主要论说为吏之廉,其中对为吏者心理的剖析尤其深刻,有独到的见解。

B.今之所谓廉者,本来有意于利禄,但慑于法律的威严,能够自律,管住自己。

C.古之廉者,无所慕求,偶尔有了不廉的念头,也会克制自己,不付之于行动。

D.在作者看来,郭文麓升任副使后,权位更加尊显,仍将保持古之廉者的本色。

4.请把文言文阅读材料中画红的语句翻译成现代汉语。

(1)苟捐之不足以为名,而得之不足以为罪,则锥刀有所必算。

(2)奉于身者薄,故其资于物者轻。

(3)然则知侯者莫如余先也,而乌得无言乎?

5.请用斜线(/)给下面文言短文中画线的部分断句。(限断6处)

王慎中为文,初亦高谈秦汉谓东京以下无可取已而悟欧曾作文之法乃尽焚旧作一意师仿尤得力于曾巩唐顺之初不服其说,久乃变而从之。

(2018-2018 南宁二十六中期中)阅读下面的文言文,完成下题。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少 ,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣愚益愚圣人之所以为圣愚人之所以为愚其皆出于此乎爱其子择师而教之于其身也则耻师焉惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

6.下列对文中画红部分的断句,正确的一项是(??? )

A.是故/圣益圣/愚益 愚/圣人之所以为圣/愚人之所以为愚/其皆出/于此乎爱其子/择师而教之/于其身也/则耻师焉/惑矣

B.是故/圣益圣/愚益愚/圣人之所以为圣/愚人之所以为愚/其皆出/于此乎爱其子/择师而教之/于其身也/则耻师/焉惑矣

C.是故圣益圣/愚益愚/圣人之所以为圣/愚人之所以为愚/其皆出于此乎/爱其子/择师而教之/于其身也/则耻师焉/惑矣

D.是故圣益圣/愚益愚圣人之/所以为圣愚人/之所以为愚其皆出于此乎/爱其子/择师而教之/于其身也/则耻师焉/惑矣

7.下列选项的说法,正确的一项是(??? )

A.《师说》的作者韩愈是唐代古文运动的倡导者,与柳宗元并称“韩柳”。《师说》的“说”是一种文体,但与《捕蛇者说》不一样,它不是说理辨析类文章。

B.《师说》:“士大夫之族,曰师曰弟子者,则群聚而笑之。”其中的“士大夫”指官吏或较有声望、地位的知识分子。

C.到清朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试,考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。

D.国学,先秦学校分为两大类:国学和乡学。国学为天子或诸侯所设,包括大学和小学两种。大学、小学教学内容都是“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)为主,小学尤以书、数为主。

8.下面对本文的分析,不正确的一项是(??? )

A.第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

B.作者认为那些童子之师不是真正意义上的老师,只是“小学”而已。

C.第二段作者接连用了三个对比,层层深入,从不同侧面批判当时士大夫耻于从师的不良风气。

D.作者对于士大夫看不起“巫医乐师百工之人”反而还比不上他们,给予了强烈的责备和讽刺。

9.把文中画红的句子翻译成现代汉语。

⑴句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

⑵是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

参考答案

1.D(居,任职,做官。)

2.B(此题筛选整合文中信息,注意题眼“今之所谓廉者”、“古之所谓廉者”,圈定选项在文中的位,结合上下文内容,运用排除法可迅速解答。)

3.C(曲解文意)

4.(1)(3分)如果舍弃了不足以成就名声,而得到了不足以构成罪行,那么他对锥刀尖般的微利也必定有所算计。

(2)(3分)供养于自身的(东西)俭薄,所以他们依赖于外物的(程度)就轻微。

(3)(3分)既然这样,那么了解郭侯的人就没有谁先于我了,我怎么能不说说呢?

解析:此题理解并翻译文中的句子。能力层级为理解B。注意关键字,如“捐”“资”等,注意省略部分;注意句式,(1)否定句(2)疑问句(3)反问句,一定要翻译对句式和语气。

5. 初亦高谈秦汉/谓东京以下无可取/已而悟欧曾作文之法/乃尽焚旧作/一意师仿/尤得力于曾巩/唐顺之初不服其说

解析:此题考查断句。把握住虚词(已而)、人名(曾巩)和句间层次词等,即可解答此题。

6.C

7.B(A项《师说》与《捕蛇者说》都是说理辨析类文章。C项改为“到明朝,科举考试形成了完备的制度”,D项国学包括太学和小学,而不是大学和小学。)

8.B(选项B“童子之师不是真正意义上的老师”错误。)

9.(1)译文:不通晓句读,不解决疑惑,有的从师,有的不从师,小的方面学习了,大的方面却丢弃了,我没有看出他是明智的呢。

(2)译文: 所以学生不一定不如老师,老师也不一定比学生强,知道道理有先有后,技能学业各有专门研究,如此而已。

拓展阅读

千年一叹读韩愈

从维熙

中国民俗谚语中说:山不在高,有仙则灵;水不在深,有泉则秀。这儿的山上无仙,江中亦无流泉戏水,但是地处潮州境内的韩山、韩江,却名贯广东大地,成为大海之滨一道奇异的人文风景。何故?只因为唐代文人韩愈被贬官离开长安后,曾在这儿当了不足一年时间的地方小官。他似乎比“仙”和“泉”更具有震撼和感召力量,使原本为他姓的山和水,后人将其统统改为韩姓:山易名为韩山,水易名为韩江。

一个唐代的文人,在贬官后的失意之时,居然使江河易姓,不仅在中国历史上为绝无仅有,其本身还是一首千古绝唱。因而我在潮州驻足的时日,留给我的不仅是“前无古人后无来者”的怀古的咏叹,还启迪我从韩愈的曲线人生经历中,似又找到一面为文为官之道的明镜。

昔读《昌黎先生集》时,知道韩愈是河南河阳人,号昌黎,为唐宋八大家之一,因其诗文磅礴隽永而名扬天下。此外,史书记载他还是一位正统儒理学家。因其一贯以孔孟之道,反对佛门道院之玄学,在唐宪宗十四年,他担任监察御史时,因上书皇权谏阻宪宗皇帝兴师动众去奉迎一块佛骨,而被贬官到粤海之边做潮州刺史。

纵观古代文人,被贬官者多多,凡是直抒其心意的文人,大都留下仕途失意被贬官和流放的历史。但不同的是,他们在人生低谷中的行迹,却有着千差万别。这些文人雅士,大乌纱帽一旦变成小乌纱帽,多表现得心灰意冷,在自舔伤口中,写出些悲悯自怜的诗歌,而韩愈与众不同,尽管他在被贬官的路上,也曾写下“好收吾骨瘴江边”的自怜诗章;但到了潮州赴任之后,却将自身伤痛闲置一边,把庶民百姓冷暖放在了至高无上的位置。

当我登上韩山上巍峨的韩公祠时,不尽百感丛生:天下浪漫文人,多如天上繁星;天下无文采而缚于理性牢笼中者,更是不计其数;但将高度理性和超人文采集于一身者,可谓寥寥无几,而韩愈两者兼备,犹如平地上的高山。以文而论,文史学家评说他为“唐宋八大家之首”;以理而说,他是个敢做敢为、荣辱不惊、视庶民百姓为父母的清官。

后人为了纪念他为文为人之德,在韩山绿色环抱中,修建了雄伟的纪念祠堂。沿山而上的回廊两侧,皆为唐代之后官人和文人对他的评说。我统计了一下,总共四十块碑文,碑文以各种书体刻下对这位“百代文宗”的盛誉。至于潮州的本土人士,更是以韩愈曾在此地驻足为荣。与我一同登山朝圣的当地文联友人对我说:“千古中的文人至圣,从长安被贬到我们这儿来,成了我们这方水土至高无上的荣誉。”

我说:“愿华夏大地的文人,能有韩文公敢言、敢行的精神风骨;愿那些文官们,都能以韩愈为镜,照一照自己的形神!”

巩固练习

基础积累

1.下列词语中加红字读音全正确的一组是( )

A.郯子(tán) 六艺经传(chuán) 贻(yí)

B.句读(dòu) 苌弘(chāng) 聃(dān)

C.阿谀(yú) 授之书(shòu) 蟠(pān)

D.或否焉(fǒu) 谄媚(chǎn) 嗟乎(jiē)

2.下列句子停顿不正确的一组是( )

A.师道之不传也/久矣; B.其闻道也/固先乎吾;

C.夫/庸知/其年之先后生于吾乎; D.吾从而/师之。

3.句中加红词语的解释,不正确的一项是( )

A.作《师说》以贻之 贻:赠送

B.不耻相师 师:老师

C.师道之不传也久矣 道:风尚

D.其闻道也亦先乎吾 闻:懂得

4.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.虽有槁暴,不复挺者; B.君子生非异也,善假于物也;

C.师者,所以传道受业解惑也; D.巫医乐师百工之人,君子不齿。

5.解释下列句子中的加红的“师”字的意思。

A.古之学者必有师( ); B.吾从而师之( );

C.巫医乐师百工之人,不耻相师( ); D.犹且从师而问焉( )。

6.与“师者,所以传道受业解惑也”句式相同的一项是( )

A.圣人无常师; B.余嘉其能行古道;

C.道之所存,师之所存也; D.欲人之无惑也难矣!

7.韩愈,字_______,世称_______,谥号“____”,作品集有《___________》。他是唐代“___________”的倡导者,后人称之为“文起八代之衰”,位列“唐宋八大家”之首,其余七家为______、________、_________、________、_______、______、________。

8. “六艺经传皆通习之”中的“六艺”是指___________,___________,___________,___________,___________,___________六部经书。

9.用课文原文回答下列问题:

①老师的职能是什么?_______________________________________________;

②择师的标准是什么?_______________________________________________;

③作者引述孔子的言行得出了什么结论?____________________________________

_______________________________________________。

阅读理解

阅读下文,完成10—12题

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道也不传也久矣,欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

10.下列两组加红词的含义分析正确的一组是( )

①惑之不解 ② 于其身也,则耻师焉,惑矣

③圣人之所以为圣 ④师者,所以传道受业解惑也

A.①与②的“惑”相同, ③与④的“所以”不同

B.①与②的“惑”相同, ③与④的“所以”亦相同

C.①与②的“惑”不相同,③与④的“所以”也不同

D.①与②的“惑”不相同,③与④的“所以”相同

11.从句式特征看,与“师者,所以传道受业解惑也”一句相同的一项( )

A.道之所存,师之所存也 B.句读之不知,惑之不解

C.不拘于时,学于余 D.圣人无常师

12.下面对这两段文字分析不正确的一项是( )

A.第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

B.作者认为那些童子之师不是真正意义上的老师,只是“小学”而已。

C.第二段作者接连用了三个对比,层层深入,从不同侧面批判当时士大夫耻于从师的不良风气。

D.作者对于士大夫看不起“巫医乐师百工之人”反而还比不上他们,经予了强烈的责备和讽刺。

(2018 重庆高考)阅读下文,完成13—16题

赠医者汤伯高序

【元】 揭傒斯

楚俗信巫不信医,自三代以来为然,今为甚。凡疾不计久近浅深,药一入口不效,即屏去。至于巫,反覆十数不效,不悔,且引咎痛自责,殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。终不一语加咎巫。故功恒归于巫,而败恒归于医。效不效,巫恒受上赏而医辄后焉。故医之稍欲急于利、信于人,又必假邪魅之候以为容,虽上智鲜不惑。甚而沅湘之间用人以祭非鬼,求利益,被重刑厚罚而不怨恚,而巫之祸盘错深固不解矣。医之道既久不胜于巫,虽有良医且不得施其用,以成其名,而学者日以怠,故或旷数郡求一良医不可致。呜呼,其先王之道不明欤?何巫之祸至此也!人之得终其天年,不其幸欤!

吾里有徐先生若虚者,郡大姓也。年十五举进士,即谢归业医。人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。历数十年,其学大成,著《易简归一》数十卷。 辨疑补漏,博约明察,通微融敏,咸谓古人复生。其治以脉,不以证,无富贵贫贱不责其报信而治无不效其不治必先知之惟一用巫乃去不顾自是吾里之巫稍不得专其功矣。余行数千里莫能及,间一遇焉,又止攻一门,擅一长而已,无兼善之者。来旴江,得汤伯高,该明静深,不伐不矜,深有类于徐。余方忧巫之祸,医之道不明,坐视民命之天阏而莫救,而爱高之学有类于徐,且试之辄效,故并书巫医之行利害及徐之本末以赠之。嗟夫,使世之医皆若虚、伯高,信之者皆吾里之人,巫其能久胜矣乎!

伯高名尧,自号常静处士。若虚名棪。闻庐山有郭氏,号南寄者,亦有名。

(选自《揭傒斯全集》)

13.对下列句子中加红词语的解释,不正确的一项是( )

A.药一入口不效,即屏去 屏:摒弃

B.又必假邪魅之候以为容 容:容纳

C.被重刑厚罚而不怨恚 恚:怨恨

D.其治以脉,不以证 证:症状

14.对文中画红线部分的断句,正确的一项是( )

A.无富贵贫贱/不责其报信/而治无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不顾/自是吾里之巫/稍不得专其功矣。

B.无富贵贫贱不责/其报信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不顾自是/吾里之巫/稍不得专其功矣。

C.无富贵贫贱/不责其报/信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不顾/自是吾里之巫/稍不得专其功矣。

D.无富贵/贫贱不责其报/信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫乃去/不顾自是/吾里之巫/稍不得专其功矣。

15.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.楚地的风俗是信巫不信医。长久以来,巫祸横行,巫师把人治死也很少受到谴责,医生要取信于民不得不装神弄鬼,学者不愿行医,所以求一良医而不可得。

B.徐若虚先生举进士后,不愿做官,回乡行医。他虚心好学,努力钻研,写成了学术价值很高的专著;他医术高明,治病效果显著,其影响逐渐改变了当地信巫的风俗。

C.旴江的汤伯高先生和徐若虚先生非常相像,他的医术全面而精湛,但他为人谦逊,从不自我夸耀,其医风受到作者的赞赏。

D.作者写这篇序是因为担忧巫祸不除,医道不明,无人挽救百姓的生命。希望世上的医生都像若虚、伯高,民众都像“吾里之人”信医不信巫。

16.把文中画红的句子翻译成现代汉语。

①殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。

②人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。

(2018-2018 宜昌葛洲坝中学期中)阅读下面的文言文,完成小题

石鼎联句诗序

韩愈

元和七年十二月四日,衡山道士轩辕弥明自衡下来,旧与刘师服进士衡湘中相识,将过太白,知师服在京,夜抵其居宿。有校书郎侯喜,新有能诗声,夜与刘说诗。弥明在其侧,貌极丑,白须黑面,长颈而高结喉,中又作楚语,喜视之若无人。

弥明忽轩衣张眉,指炉中石鼎,谓喜曰:“子云能诗,能与我赋此乎?”刘见其老,颇貌敬之,不知其有文也。闻此说大喜,即援笔题其首两句,次传于喜。喜踊跃,即缀其下云云。道士哑然笑曰:“子诗如是而已乎!”即袖手竦肩,倚北墙坐,谓刘曰:“吾不解世俗书,子为我书。”因高吟曰:“龙头缩菌蠢,豕腹涨彭亨。”初不似经意,诗旨有似讥喜。二子相顾惭骇,欲以多穷之,即又为而传之喜,喜思益苦,务欲压道土,每营度欲出口吻,声鸣益悲,操笔欲书,将下复止,竟亦不能奇也。毕,即传道士,道土高踞大唱曰:“刘把笔,吾诗云云。”刘与侯皆已赋十余韵,弥明应之如响,皆颖脱含讥讽。夜尽三更,二子思竭不能续,因起谢曰:“尊师非世人也,某伏矣,愿为弟子,不敢更论诗。”道士谓刘曰:“把笔来,吾与汝就之。”即又唱出四十字,为八句。谓二子曰:“章不已就乎?”二子齐应曰:“就矣。”道士曰子皆不足与语此宁为文耶吾就子所能而作耳非吾之所学于师而能者也吾所能者子皆不足以闻也独文乎哉!二子大惧,皆起,立床下,拜曰:“先生称‘吾不解人间书’,敢问解何书?请闻此而已。”道士寂然若无闻也,累问不应。二子不自得,即退就座。

道士倚墙睡,鼻息如雷鸣。二子怛然失色,不敢喘。斯须,曙鼓动冬冬,二子亦困,遂坐睡。及觉,日已上,惊顾觅道士,不见。 ?

(有删减)

17.下列对文中画红部分的断句,正确的一项是(??? )

A.道士曰/子皆不足与语/此宁为文耶/吾就子所能而作耳/非吾之所学于师而能者也/吾所能者/子皆不足以闻也/独文乎哉

B.道士曰/子皆不足与语/此宁为文耶/吾就子所能而作耳/非吾之所学于师而能者也/吾所能者/子皆不足/以闻也独文乎哉

C.道士曰/子皆不足/与语此宁为文耶/吾就子所能而作耳/非吾之所学于师而能者也/吾所能者/子皆不足以闻也/独文乎哉

D.道士曰/子皆不足/与语此宁为文耶/吾就子所能而作耳/非吾之所学于师而能者也/吾所能者/子皆不足/以闻也独文乎哉

18.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是(??? )

A.“联句”是由两人或多人共作一诗,联结成篇。旧传最早的联句为汉武帝时的《柏梁台诗》,《红楼梦》第七十二回林黛玉与史湘云在凹晶馆写诗采用的就是这种方式。

B.“诗序”相当于诗歌的前言,往往交代这首诗写作的缘起、经过、目的等,也有作者借题发挥表达某种情感或阐发某种见解的,《桃花园序》《兰亭集序》都有诗序的性质。

C.“床”在古代有多种含义,有坐卧的器具、安放器物的座架、井上的围栏等多项意思,本文指的是卧具,用途和今天的床相同。

D.“拜”是古代的一种礼节,与古代起居方式有关,宋代以前的古人多正坐,行拜礼必正坐。因行礼姿势不同或行礼次数差异,拜礼有不同的名称。

19.下列对原文有关内容和艺术特色的概括和分析不正确—项是( ????)

A.本文虽为诗序,但人物刻画形象生动,多处用对比抑扬的手法,情节起伏,轩辕弥明相貌奇古而又满腹才华、行止无踪的形象又给文章增添了传奇色彩。

B.轩辕弥明写诗刻画石鼎像龙头一样短小臃肿,像猪一样大腹便便,有意无意间讽刺了某些腹内空虚却炫耀才能的人。

C.联诗过程中,侯喜与刘师服感觉受到讽刺,想写出更多诗句来压倒轩辕弥明,但二人搜肠刮肚却最终写不下去了,窘态百出,刘师服替二人把诗作完。

D.轩辕弥明相貌丑陋,但神态豪迈,侯喜对他不屑一顾,刘师服也只是因为他年老而表面上尊敬他,听到轩辕弥明指鼎作诗的建议,高兴地接受了,想趁机奚落一下他。

20.把文中画红的句子翻译成现代汉语。

(1)闻此说大喜,即援笔题其首两句,次传于喜。喜踊跃,即缀其下云云。

(2)每营度欲出口吻,声鸣益悲,操笔欲书,将下复止,竟亦不能奇也。

参考答案

1.D(A.传zhuàn B.苌cháng C.蟠pán)。

2.D(吾从/而师之)。

3.B(师:学习)。

4.D(A.有—又,暴—曝B.生—性C.受—授)。

5.A.老师;B.以……为师;C.掌握专门学问或技术的人;D.老师。

6.C(判断句)。

7.退之、韩昌黎、文、《昌黎先生集》、古文运动。柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

8. 《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

9. ①师者,所以传道授业解惑也;

②是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也;

③是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

10.C(①和②的“惑”意思分别是“疑难问题”“糊涂”③和④的“所以”意思分别是“……的原因”“用来……的”。)

11.A (A项和例句都是判断句,B项是宾语前置,C项是被动句,D项不是特殊句式。)

12.B (“童子之师不是真正意义上的老师”有误。)

13.B(容:表象。)

14.C(通过“无富贵贫贱”可以排除B、D两个选项,“责”“信”均为动词,故 A选项中“不责其报信”不正确。)

15.A(“学者”为学医的人,并非现代汉语中的“学者” 而原句中为“故或旷数郡”后求良医而不得。)

16.(①用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。

解析:本题注意 “是”古今异义,这里为“这”;“且”译为“将要”,“卒”译为“最终”。此外注意直译。

②(只要)别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远几百里去拜他为师,一定要得到才罢休。

解析:本题注意“一方之良”“一言之善”均为定语后置句,翻译时注意语序。“重币”“师”为动词,翻译为“携带重金”“拜……为师”。)

17.A

18.C(C“床”这里是指坐具,与今天睡的床不同。)

19.D(D“趁机想奚落”没有依据。)

20.(1)听到这个建议很高兴,立即取笔写下开头两句,接着传给侯喜。侯喜欢欣积极,立即联接上下面的句子。

(2)每次酝酿琢磨将要念出口时,声调更加凄苦,拿起笔想写,打算下笔又停止了,最终也不能写下新奇的诗句。

参考译文

元和七年十二月四日,衡山道士轩辕弥明从衡山上下来,他以前与进士刘师服在衡山湘水一带相识,现在打算探访太白山,知道刘师服在京城,夜晚到达刘师服的居所住宿。有位校书郎侯喜,新近有能写诗的名声,夜间与刘师服谈论诗歌。轩辕弥明在他们旁边,相貌极为丑陋,长着白胡子,脸色很黑,脖子很长,喉结高突,喉咙中又发出楚地的口音,侯喜看着他,好像没有这个人似的。

轩辕弥明忽然提起衣服舒展眉毛(神态豪迈),指着炉中石鼎,对侯喜说:“你说你能写诗,能与我以这个石鼎为题材写诗吗?”刘师服看到他年纪大了,表面上很恭敬他,却不知道他还有文采。听到这个建议很高兴,立即取笔写下开头两句,接着传给侯喜。侯喜欢欣积极,立即联接上下面的句子。道士哑然失笑,说道:“你写的诗不过如此罢了!”于是就把手放在袖子里,耸着肩,靠北墙坐下,对刘师服说:“我不懂世俗字,你替我写。”于是大声吟咏道:“龙头缩菌蠢,豕腹涨彭亨。”开始不像是刻意所作,诗意好像在讥讽侯喜。刘、侯二人相互看着,有些惭愧惊恐,想要以诗句量多来困住轩辕弥明,就又联句,传给侯喜,侯喜思索更苦,定想压倒道士,每次酝酿琢磨将要念出口时,声调更加凄苦,拿起笔想写,打算下笔又停止了,最终也不能写下新奇的诗句。联句完毕,就传给道士,道士伸开腿坐着大喊:“刘进士执笔,我写诗。”刘师服与侯喜都已联了十多句,轩辕弥明像回声一样地联接上了,都锋芒毕露,意含讥讽。晚上三更,刘、侯二人文思枯竭不能继续联下去了,于是起来道歉说:“尊师不是世间人,我们都服了,希望成为您的弟子,不敢再谈诗了。”道士对刘师服说:“拿笔来,我替你们写完。”就有写出八句四十字,对刘、侯二人说:“这首诗不是写完整了吗?”二人齐声回答:“完整了。”道士说:“你们都不配与我交谈,这难道仅仅是作诗吗?我是将就你们所能做的而做罢了,不是我从老师那里学来而能做的。我所能做的,你们都不配听到,难道仅仅是作诗吗?”二人大为惊恐,都起来站在坐床下,下拜说:“先生您说‘我不懂得世俗字’,冒昧问一下您懂得什么字?就想听听这个罢了。”道士默然,好像没听到,屡次询问都不回答。二人没办法,就退回坐下了。

道士靠在墙上睡着了,鼾声如雷。二人大惊失色,不敢喘气。一会儿,晨鼓冬冬响起,二人也困了,就坐着睡着了。等到睡醒,太阳已经升起,慌忙寻找道士,没找着。

学习目标

1.了解韩愈的相关知识;

2.积累文言词汇,背诵全文;

3.树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的风气。

知识积累

文学常识

作者介绍

【

韩愈(768—824),字退之,河内河阳(今河南孟县)人。本人又屡称“昌黎韩愈”,故世称“韩昌黎”;他在同族兄弟中排行十八,故朋友间又称他“韩十八”;他的最高官职是吏部侍郎,故又称“韩吏部”;他死后谥号“文”,故世又称“韩文公”。 】

他反对魏晋六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”,提出了“惟陈言之务去”“辞必己出”的口号,对当时和后世的影响极其深远。

韩愈著有《昌黎先生文集》四十卷,其中有许多为人们所传诵的优秀散文。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,风格刚健,气势雄壮,后世尊他为“唐宋八大家(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)之首”。

【

苏轼对他的评价是“文起八代之衰,道济天下之溺;忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅。此岂非参天地、关盛衰,浩然而独存者乎?” 】

写作背景

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。韩愈写《师说》的社会背景,可以从柳示元《答韦中立论师道书》中的一段话里看出。

【

由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人,独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞,愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。】

由此可见:韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

古文运动

古文运动,实际是以复古为名的文风改革运动,他和柳宗元一起提出“文以载道”“文道结合”的观点,主张学习先秦、两汉“言之有物”“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

说

古代的一种文体,可以发表议论,也可以记事,属议论文。

“说”比“论”随便些,初中学过的《捕蛇者说》《马说》等都属于“说”一类文体。“说”古义为陈述和解说,对这类文体,就可按“解说……的道理”来理解;所以《师说》即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理。

字词汇总

字音

愚(yú) 苌(cháng) 聃(dān) 谀(yú)

郯(tán) 句读(dòu) 蟠(pán) 经传(zhuàn)

通假字

1)师者,所以传道受业解惑也 通“授”,传授。

2)或师焉,或不焉 通“否”,不。

词类活用

1)吾师道也 名词作动词,学习

2)吾从而师之 名词的意动用法,以……为师

3)而耻学于师 形容词的意动用法,以……为耻

4)孔子师郯子 名词意动用法,以……为师

5)其下圣人也亦远矣 名词作动词,低于

6)小学而大遗 形容词作名词,小的方面、大的方面

7)是故圣益圣,愚益愚 形容词作名词,圣明的人、愚昧的人

古今异义

1)古之学者必有师 古义:求学的人; 今义:在学术上有所成就的人。

2)小学而大遗 古义:小的方面; 今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

3)今之众人 古义:一般人; 今义:表示大众。

4)师者,所以传道受业解惑也 古义:用来……的; 今义:表示因果关系的连词。

5)吾从而师之 古义:跟随并且; 今义:表目的或结果,是连词。

6)是故弟子不必不如师 古义:不一定; 今义:用不着、不需要。

7)余嘉其能行古道 古义:古人从师之道;今义:古代的道路。

一词多义

师

1)古之学者必有师(名词,老师)

2)师道之不传也久矣(动词,从师求学)

3)吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)

4)吾师道也(名词作动词,学习)

传

1)师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)

2)师道之不传也久矣(动词,流传)

3)六艺经传皆通习之(zhuàn,名词,解释经文的著作)

道

1)传道受业解惑也(名词,道理)

2)师道之不传也久矣(有“风尚”的意思)

3)道相似也(名词,道德学问)

惑

1)惑之不解(名词,疑难问题)

2)于其身也,则耻师焉,惑矣(形容词,糊涂)

3)惑而不从师(动词,遇到疑难问题)

虚词

乎

1)生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较)

2)夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”)

3)其皆出于此乎(语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”)

4)嗟乎!师道之不传也久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)

而

1)人非生而知之者(连词,表承接)

2)惑而不从师(连词,表转折)

3)吾从而师之(连词,表承接)

4)择师而教之(连词,表承接)

5)授之书而习其句读者(连词,表并列)

6)小学而大遗(连词,表转折)

7)则群聚而笑之(连词,表修饰)

8)如是而已(与“已”连用,表陈述语气)

之

1)古之学者必有师(助词,的)

2)人非生而知之者(代词,指代知识、道理等)

3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性)

4)夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性)

5)师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性)

6)欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性)

7))圣人之所以为圣(代词,指代这件事)

8)彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子)

9)句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标志)

10)巫医乐师百工之人(代词,这,这一类)

11)郯子之徒(代词,这,这一类)

12)六艺经传皆通习之(代词,这,这一类)

13)作《师说》以贻之(代词,他,指代李蟠)

其

1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题)

2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者)

3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)

4)其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概)

5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是……吗?”)

于

1)夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)

2)而耻学于师(介词,向)

3)于其身也(介词,对于)

4)皆出于此乎(介词,从)

5)不拘于时(介词,表被动,被)

也

1)师者,所以传道受业解惑也(句末语气助词,与“者”连用,表判断)

2)其闻道也固先乎吾(句中语气助词,表停顿)

3)其为惑也终不解矣(句中语气助词,表停顿)

4)其可怪也欤(句末语气助词,与“欤”连用,加强语气)

重点语句

宾语前置

句读之不知,惑之不解。

介词结构后置

不拘于时。

学于余。

耻学于师。

不必贤于弟子。

判断句

师者,所以传道受业解惑也。

道之所存,师之所存也。

被动句

不拘于时。

省略句

今其智乃反不能及(之)。

课文精要

理解主旨

本文阐述从师学习的重要性及必要性,提倡能者为师,不耻下问。批判不重视师道的不良风气。

把握重点

【

古之学者必有师。

这句与众不同。一个“必”字,说明韩愈自信力很强,一点也不犹豫。他认为自己言必有中,写出了他的精神特质。

师者,所以传道受业解惑也。

说出了老师的三个核心使命,第一个层面是“传道”。“道”指的是文化传统、精神价值。老师构建了学生的精神价值,真正关心学生精神世界的成长。第二层面是“受业”,讲授、传授学业。第三层面是“解惑”,老师有责任解学生的惑,这里的“惑”包括学生的学问之惑和人生之惑。

人非生而知之者,孰能无惑?

这句话很有挑战性。在唐朝能说出这样的话,是很不容易的。唐朝社会的基本现状是:一个人可以说自己有惑,但不敢说比自己官大的人有惑,不敢说比自己学问大的人有惑,更不敢说皇帝有惑。一个“人”字,韩愈把所有的人都包括在内。可以看出韩愈胆量之大,也更可贵。

韩愈的话很有震撼力,可以说是真理,但在中国的历朝历代有一个共同的现象:越是真理,越不好说,越不敢说。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

向年龄比自己大,闻道比自己早的人学习,很容易做到。

生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

这段话的前两句是客观存在的,但第三句不是一般人能做到的。在社会上,很少有人能做到谦虚地向地位比自己低、年龄比自己小的人学习。韩愈能做到这一点,真是难能可贵。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

这样的话也只有韩愈能说出来。韩愈说,他看重的是真理、价值,不要说什么贵和贱,也就是说职务的高低。

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

这段话中,韩愈批判了当时的人对“惑”的理解。他认为,文字上简单的问题不是惑,真正的惑是生命之困。老师应该做的是解释学生的生命之惑;而学生很多时候向老师问的是具体的知识,很少和老师探讨生命的困惑;最终造成“小学而大遗”,并且一直不“明”。很多人没有意识到这个问题,韩愈意识到了,并表达了出来。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

这些话不是一般人能说出的话,可以看出韩愈是一个敢说、敢做、能坚持自己信仰的大家。语言的连贯、巧妙、准确,在韩愈的人格面前反而显得不重要了。】

写作特色

1.下定义,作结论

作者一开篇就以一个明确的定义确定了老师的职责,由这个定义出发,由“解惑”说到“从师”,经过一番推论,得出“道之所存,师之所存”的结论层层衔接,一气贯通。

2.对比论证

第二段运用三组对比:古之圣人与今之众人,择师教子与其身,巫医乐师百工之人和士大夫之族经过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,可以用“反而”承接上文如:“古之圣人”才智高,尚且从师学习;“今之众人”才智低,反而“耻学于师”通过对比,作者批判了不从师的社会风尚,而作者的观点也不言自明了。

3.引用论证,事例论证

举出古人从师的例子,引用孔圣人的话,进一步论证自己的观点,也更增强了说服力。

知识迁移

(2018 湖北高考)阅读下文,完成1—5题

赠郡侯郭文麓升副使序

[明]唐顺之

廉吏自古难之。虽然,今之所谓廉者,有之矣。前有所慕于进而后有所惧于罪,是以虽其嗜利之心不胜其竞进之心,而其避罪之计有甚于忧贫之计,慕与惧相持于中,则势不得不矫强而为廉。其幸而恒处于有可慕、有可惧之地,则可以终其身而不至于坏,而世遂以全节归之。其或权位渐以极,则可慕者既已得之,而无复有惧于罪。至如蹉跎沦落,不复自振,则可慕者既已绝望,且将甘心冒罪而不辞。是故其始也,缩腹镂骨以自苦;而其后也,甚或出于饕餮之所不为。人见其然,则曰:“若人也,而今乃若是!”而不知始终固此一人也。虽然,此犹自其既坏言之也。方其刻意为廉之时,而其萌芽固已露矣。苟捐之足以为名,而得之足以为罪,则千金有所必割;苟捐之不足以为名,而得之不足以为罪,则锥刀有所必算。人见其千金之捐乃其奇节,而不知锥刀之算其真机也,从而谓之曰廉。

嗟乎!是安知古之所谓廉者哉?古之所谓廉者,必始于不见可欲。不见可欲,故其奉于身者薄;奉于身者薄,故其资于物者轻。虽其一无所慕与无所惧,而未尝不廉。盖虽欲不廉,而无所用之也。

郭侯治吾常【注】,以平易岂弟、与民休息为政,而尤以清苦绳约自律。余始见侯如是,则亦以为今之所谓廉者耳。徐而与侯处,听其议论,察其志之所存,乃知侯非今之所谓廉者也。侯性本澹泊,苦厌纷华,尝言曰:“我蔬食则喜,肉食则不喜;布裀则寝乃安,纻裀则寝不安。”其奉身率如此。侯盖古之廉者也。闻侯之夫人亦乐于粝食敝衣,与侯所嗜好无异。然则古之廉者,犹或不免于室人交谪,于是益知侯之为难能也。

侯居常三年,升山东副使以去,侯之僚霍君、裘君与其属武进尹杨君征余文为侯赠。夫侯之廉,人既已尽知之,而奚俟乎余之言耶?虽然,余知侯之廉非出于慕与惧,而方其为守,则犹在有可慕、有可惧之地也。自今以往,官益峻而望益隆,将可慕者得而可惧者去矣,侯之廉犹是也,而后人信之曰:侯果非慕与惧者也。然则知侯者莫如余先也,而乌得无言乎?

(选自《荆川先生文集》,有删改)

【注】常:地名,指常州。

1.对下列语句中加红词语的解释,不正确的一项是( )

A.而世遂以全节归之 归:称许

B.则千金有所必割 割:舍弃

C.于是益知侯之为难能也 能:做到

D.侯居常三年 居:居住

2.下列各组语句中,分别指向“今之所谓廉者”、“古之所谓廉者”的一组是( )

而其后也,甚或出于饕餮之所不为 前有所慕于进而后有所惧于罪

我蔬食则喜,肉食则不喜 不见可欲,故其奉于身者薄

布裀则寝乃安,纻裀则寝不安 侯之廉非出于慕与惧

一无所慕与无所惧 将可慕者得而可惧者去矣

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.本文主要论说为吏之廉,其中对为吏者心理的剖析尤其深刻,有独到的见解。

B.今之所谓廉者,本来有意于利禄,但慑于法律的威严,能够自律,管住自己。

C.古之廉者,无所慕求,偶尔有了不廉的念头,也会克制自己,不付之于行动。

D.在作者看来,郭文麓升任副使后,权位更加尊显,仍将保持古之廉者的本色。

4.请把文言文阅读材料中画红的语句翻译成现代汉语。

(1)苟捐之不足以为名,而得之不足以为罪,则锥刀有所必算。

(2)奉于身者薄,故其资于物者轻。

(3)然则知侯者莫如余先也,而乌得无言乎?

5.请用斜线(/)给下面文言短文中画线的部分断句。(限断6处)

王慎中为文,初亦高谈秦汉谓东京以下无可取已而悟欧曾作文之法乃尽焚旧作一意师仿尤得力于曾巩唐顺之初不服其说,久乃变而从之。

(2018-2018 南宁二十六中期中)阅读下面的文言文,完成下题。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少 ,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣愚益愚圣人之所以为圣愚人之所以为愚其皆出于此乎爱其子择师而教之于其身也则耻师焉惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

6.下列对文中画红部分的断句,正确的一项是(??? )

A.是故/圣益圣/愚益 愚/圣人之所以为圣/愚人之所以为愚/其皆出/于此乎爱其子/择师而教之/于其身也/则耻师焉/惑矣

B.是故/圣益圣/愚益愚/圣人之所以为圣/愚人之所以为愚/其皆出/于此乎爱其子/择师而教之/于其身也/则耻师/焉惑矣

C.是故圣益圣/愚益愚/圣人之所以为圣/愚人之所以为愚/其皆出于此乎/爱其子/择师而教之/于其身也/则耻师焉/惑矣

D.是故圣益圣/愚益愚圣人之/所以为圣愚人/之所以为愚其皆出于此乎/爱其子/择师而教之/于其身也/则耻师焉/惑矣

7.下列选项的说法,正确的一项是(??? )

A.《师说》的作者韩愈是唐代古文运动的倡导者,与柳宗元并称“韩柳”。《师说》的“说”是一种文体,但与《捕蛇者说》不一样,它不是说理辨析类文章。

B.《师说》:“士大夫之族,曰师曰弟子者,则群聚而笑之。”其中的“士大夫”指官吏或较有声望、地位的知识分子。

C.到清朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试,考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。

D.国学,先秦学校分为两大类:国学和乡学。国学为天子或诸侯所设,包括大学和小学两种。大学、小学教学内容都是“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)为主,小学尤以书、数为主。

8.下面对本文的分析,不正确的一项是(??? )

A.第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

B.作者认为那些童子之师不是真正意义上的老师,只是“小学”而已。

C.第二段作者接连用了三个对比,层层深入,从不同侧面批判当时士大夫耻于从师的不良风气。

D.作者对于士大夫看不起“巫医乐师百工之人”反而还比不上他们,给予了强烈的责备和讽刺。

9.把文中画红的句子翻译成现代汉语。

⑴句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

⑵是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

参考答案

1.D(居,任职,做官。)

2.B(此题筛选整合文中信息,注意题眼“今之所谓廉者”、“古之所谓廉者”,圈定选项在文中的位,结合上下文内容,运用排除法可迅速解答。)

3.C(曲解文意)

4.(1)(3分)如果舍弃了不足以成就名声,而得到了不足以构成罪行,那么他对锥刀尖般的微利也必定有所算计。

(2)(3分)供养于自身的(东西)俭薄,所以他们依赖于外物的(程度)就轻微。

(3)(3分)既然这样,那么了解郭侯的人就没有谁先于我了,我怎么能不说说呢?

解析:此题理解并翻译文中的句子。能力层级为理解B。注意关键字,如“捐”“资”等,注意省略部分;注意句式,(1)否定句(2)疑问句(3)反问句,一定要翻译对句式和语气。

5. 初亦高谈秦汉/谓东京以下无可取/已而悟欧曾作文之法/乃尽焚旧作/一意师仿/尤得力于曾巩/唐顺之初不服其说

解析:此题考查断句。把握住虚词(已而)、人名(曾巩)和句间层次词等,即可解答此题。

6.C

7.B(A项《师说》与《捕蛇者说》都是说理辨析类文章。C项改为“到明朝,科举考试形成了完备的制度”,D项国学包括太学和小学,而不是大学和小学。)

8.B(选项B“童子之师不是真正意义上的老师”错误。)

9.(1)译文:不通晓句读,不解决疑惑,有的从师,有的不从师,小的方面学习了,大的方面却丢弃了,我没有看出他是明智的呢。

(2)译文: 所以学生不一定不如老师,老师也不一定比学生强,知道道理有先有后,技能学业各有专门研究,如此而已。

拓展阅读

千年一叹读韩愈

从维熙

中国民俗谚语中说:山不在高,有仙则灵;水不在深,有泉则秀。这儿的山上无仙,江中亦无流泉戏水,但是地处潮州境内的韩山、韩江,却名贯广东大地,成为大海之滨一道奇异的人文风景。何故?只因为唐代文人韩愈被贬官离开长安后,曾在这儿当了不足一年时间的地方小官。他似乎比“仙”和“泉”更具有震撼和感召力量,使原本为他姓的山和水,后人将其统统改为韩姓:山易名为韩山,水易名为韩江。

一个唐代的文人,在贬官后的失意之时,居然使江河易姓,不仅在中国历史上为绝无仅有,其本身还是一首千古绝唱。因而我在潮州驻足的时日,留给我的不仅是“前无古人后无来者”的怀古的咏叹,还启迪我从韩愈的曲线人生经历中,似又找到一面为文为官之道的明镜。

昔读《昌黎先生集》时,知道韩愈是河南河阳人,号昌黎,为唐宋八大家之一,因其诗文磅礴隽永而名扬天下。此外,史书记载他还是一位正统儒理学家。因其一贯以孔孟之道,反对佛门道院之玄学,在唐宪宗十四年,他担任监察御史时,因上书皇权谏阻宪宗皇帝兴师动众去奉迎一块佛骨,而被贬官到粤海之边做潮州刺史。

纵观古代文人,被贬官者多多,凡是直抒其心意的文人,大都留下仕途失意被贬官和流放的历史。但不同的是,他们在人生低谷中的行迹,却有着千差万别。这些文人雅士,大乌纱帽一旦变成小乌纱帽,多表现得心灰意冷,在自舔伤口中,写出些悲悯自怜的诗歌,而韩愈与众不同,尽管他在被贬官的路上,也曾写下“好收吾骨瘴江边”的自怜诗章;但到了潮州赴任之后,却将自身伤痛闲置一边,把庶民百姓冷暖放在了至高无上的位置。

当我登上韩山上巍峨的韩公祠时,不尽百感丛生:天下浪漫文人,多如天上繁星;天下无文采而缚于理性牢笼中者,更是不计其数;但将高度理性和超人文采集于一身者,可谓寥寥无几,而韩愈两者兼备,犹如平地上的高山。以文而论,文史学家评说他为“唐宋八大家之首”;以理而说,他是个敢做敢为、荣辱不惊、视庶民百姓为父母的清官。

后人为了纪念他为文为人之德,在韩山绿色环抱中,修建了雄伟的纪念祠堂。沿山而上的回廊两侧,皆为唐代之后官人和文人对他的评说。我统计了一下,总共四十块碑文,碑文以各种书体刻下对这位“百代文宗”的盛誉。至于潮州的本土人士,更是以韩愈曾在此地驻足为荣。与我一同登山朝圣的当地文联友人对我说:“千古中的文人至圣,从长安被贬到我们这儿来,成了我们这方水土至高无上的荣誉。”

我说:“愿华夏大地的文人,能有韩文公敢言、敢行的精神风骨;愿那些文官们,都能以韩愈为镜,照一照自己的形神!”

巩固练习

基础积累

1.下列词语中加红字读音全正确的一组是( )

A.郯子(tán) 六艺经传(chuán) 贻(yí)

B.句读(dòu) 苌弘(chāng) 聃(dān)

C.阿谀(yú) 授之书(shòu) 蟠(pān)

D.或否焉(fǒu) 谄媚(chǎn) 嗟乎(jiē)

2.下列句子停顿不正确的一组是( )

A.师道之不传也/久矣; B.其闻道也/固先乎吾;

C.夫/庸知/其年之先后生于吾乎; D.吾从而/师之。

3.句中加红词语的解释,不正确的一项是( )

A.作《师说》以贻之 贻:赠送

B.不耻相师 师:老师

C.师道之不传也久矣 道:风尚

D.其闻道也亦先乎吾 闻:懂得

4.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.虽有槁暴,不复挺者; B.君子生非异也,善假于物也;

C.师者,所以传道受业解惑也; D.巫医乐师百工之人,君子不齿。

5.解释下列句子中的加红的“师”字的意思。

A.古之学者必有师( ); B.吾从而师之( );

C.巫医乐师百工之人,不耻相师( ); D.犹且从师而问焉( )。

6.与“师者,所以传道受业解惑也”句式相同的一项是( )

A.圣人无常师; B.余嘉其能行古道;

C.道之所存,师之所存也; D.欲人之无惑也难矣!

7.韩愈,字_______,世称_______,谥号“____”,作品集有《___________》。他是唐代“___________”的倡导者,后人称之为“文起八代之衰”,位列“唐宋八大家”之首,其余七家为______、________、_________、________、_______、______、________。

8. “六艺经传皆通习之”中的“六艺”是指___________,___________,___________,___________,___________,___________六部经书。

9.用课文原文回答下列问题:

①老师的职能是什么?_______________________________________________;

②择师的标准是什么?_______________________________________________;

③作者引述孔子的言行得出了什么结论?____________________________________

_______________________________________________。

阅读理解

阅读下文,完成10—12题

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道也不传也久矣,欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

10.下列两组加红词的含义分析正确的一组是( )

①惑之不解 ② 于其身也,则耻师焉,惑矣

③圣人之所以为圣 ④师者,所以传道受业解惑也

A.①与②的“惑”相同, ③与④的“所以”不同

B.①与②的“惑”相同, ③与④的“所以”亦相同

C.①与②的“惑”不相同,③与④的“所以”也不同

D.①与②的“惑”不相同,③与④的“所以”相同

11.从句式特征看,与“师者,所以传道受业解惑也”一句相同的一项( )

A.道之所存,师之所存也 B.句读之不知,惑之不解

C.不拘于时,学于余 D.圣人无常师

12.下面对这两段文字分析不正确的一项是( )

A.第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

B.作者认为那些童子之师不是真正意义上的老师,只是“小学”而已。

C.第二段作者接连用了三个对比,层层深入,从不同侧面批判当时士大夫耻于从师的不良风气。

D.作者对于士大夫看不起“巫医乐师百工之人”反而还比不上他们,经予了强烈的责备和讽刺。

(2018 重庆高考)阅读下文,完成13—16题

赠医者汤伯高序

【元】 揭傒斯

楚俗信巫不信医,自三代以来为然,今为甚。凡疾不计久近浅深,药一入口不效,即屏去。至于巫,反覆十数不效,不悔,且引咎痛自责,殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。终不一语加咎巫。故功恒归于巫,而败恒归于医。效不效,巫恒受上赏而医辄后焉。故医之稍欲急于利、信于人,又必假邪魅之候以为容,虽上智鲜不惑。甚而沅湘之间用人以祭非鬼,求利益,被重刑厚罚而不怨恚,而巫之祸盘错深固不解矣。医之道既久不胜于巫,虽有良医且不得施其用,以成其名,而学者日以怠,故或旷数郡求一良医不可致。呜呼,其先王之道不明欤?何巫之祸至此也!人之得终其天年,不其幸欤!

吾里有徐先生若虚者,郡大姓也。年十五举进士,即谢归业医。人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。历数十年,其学大成,著《易简归一》数十卷。 辨疑补漏,博约明察,通微融敏,咸谓古人复生。其治以脉,不以证,无富贵贫贱不责其报信而治无不效其不治必先知之惟一用巫乃去不顾自是吾里之巫稍不得专其功矣。余行数千里莫能及,间一遇焉,又止攻一门,擅一长而已,无兼善之者。来旴江,得汤伯高,该明静深,不伐不矜,深有类于徐。余方忧巫之祸,医之道不明,坐视民命之天阏而莫救,而爱高之学有类于徐,且试之辄效,故并书巫医之行利害及徐之本末以赠之。嗟夫,使世之医皆若虚、伯高,信之者皆吾里之人,巫其能久胜矣乎!

伯高名尧,自号常静处士。若虚名棪。闻庐山有郭氏,号南寄者,亦有名。

(选自《揭傒斯全集》)

13.对下列句子中加红词语的解释,不正确的一项是( )

A.药一入口不效,即屏去 屏:摒弃

B.又必假邪魅之候以为容 容:容纳

C.被重刑厚罚而不怨恚 恚:怨恨

D.其治以脉,不以证 证:症状

14.对文中画红线部分的断句,正确的一项是( )

A.无富贵贫贱/不责其报信/而治无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不顾/自是吾里之巫/稍不得专其功矣。

B.无富贵贫贱不责/其报信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不顾自是/吾里之巫/稍不得专其功矣。

C.无富贵贫贱/不责其报/信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不顾/自是吾里之巫/稍不得专其功矣。

D.无富贵/贫贱不责其报/信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫乃去/不顾自是/吾里之巫/稍不得专其功矣。

15.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.楚地的风俗是信巫不信医。长久以来,巫祸横行,巫师把人治死也很少受到谴责,医生要取信于民不得不装神弄鬼,学者不愿行医,所以求一良医而不可得。

B.徐若虚先生举进士后,不愿做官,回乡行医。他虚心好学,努力钻研,写成了学术价值很高的专著;他医术高明,治病效果显著,其影响逐渐改变了当地信巫的风俗。

C.旴江的汤伯高先生和徐若虚先生非常相像,他的医术全面而精湛,但他为人谦逊,从不自我夸耀,其医风受到作者的赞赏。

D.作者写这篇序是因为担忧巫祸不除,医道不明,无人挽救百姓的生命。希望世上的医生都像若虚、伯高,民众都像“吾里之人”信医不信巫。

16.把文中画红的句子翻译成现代汉语。

①殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。

②人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。

(2018-2018 宜昌葛洲坝中学期中)阅读下面的文言文,完成小题

石鼎联句诗序

韩愈

元和七年十二月四日,衡山道士轩辕弥明自衡下来,旧与刘师服进士衡湘中相识,将过太白,知师服在京,夜抵其居宿。有校书郎侯喜,新有能诗声,夜与刘说诗。弥明在其侧,貌极丑,白须黑面,长颈而高结喉,中又作楚语,喜视之若无人。

弥明忽轩衣张眉,指炉中石鼎,谓喜曰:“子云能诗,能与我赋此乎?”刘见其老,颇貌敬之,不知其有文也。闻此说大喜,即援笔题其首两句,次传于喜。喜踊跃,即缀其下云云。道士哑然笑曰:“子诗如是而已乎!”即袖手竦肩,倚北墙坐,谓刘曰:“吾不解世俗书,子为我书。”因高吟曰:“龙头缩菌蠢,豕腹涨彭亨。”初不似经意,诗旨有似讥喜。二子相顾惭骇,欲以多穷之,即又为而传之喜,喜思益苦,务欲压道土,每营度欲出口吻,声鸣益悲,操笔欲书,将下复止,竟亦不能奇也。毕,即传道士,道土高踞大唱曰:“刘把笔,吾诗云云。”刘与侯皆已赋十余韵,弥明应之如响,皆颖脱含讥讽。夜尽三更,二子思竭不能续,因起谢曰:“尊师非世人也,某伏矣,愿为弟子,不敢更论诗。”道士谓刘曰:“把笔来,吾与汝就之。”即又唱出四十字,为八句。谓二子曰:“章不已就乎?”二子齐应曰:“就矣。”道士曰子皆不足与语此宁为文耶吾就子所能而作耳非吾之所学于师而能者也吾所能者子皆不足以闻也独文乎哉!二子大惧,皆起,立床下,拜曰:“先生称‘吾不解人间书’,敢问解何书?请闻此而已。”道士寂然若无闻也,累问不应。二子不自得,即退就座。

道士倚墙睡,鼻息如雷鸣。二子怛然失色,不敢喘。斯须,曙鼓动冬冬,二子亦困,遂坐睡。及觉,日已上,惊顾觅道士,不见。 ?

(有删减)

17.下列对文中画红部分的断句,正确的一项是(??? )

A.道士曰/子皆不足与语/此宁为文耶/吾就子所能而作耳/非吾之所学于师而能者也/吾所能者/子皆不足以闻也/独文乎哉

B.道士曰/子皆不足与语/此宁为文耶/吾就子所能而作耳/非吾之所学于师而能者也/吾所能者/子皆不足/以闻也独文乎哉

C.道士曰/子皆不足/与语此宁为文耶/吾就子所能而作耳/非吾之所学于师而能者也/吾所能者/子皆不足以闻也/独文乎哉

D.道士曰/子皆不足/与语此宁为文耶/吾就子所能而作耳/非吾之所学于师而能者也/吾所能者/子皆不足/以闻也独文乎哉

18.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是(??? )

A.“联句”是由两人或多人共作一诗,联结成篇。旧传最早的联句为汉武帝时的《柏梁台诗》,《红楼梦》第七十二回林黛玉与史湘云在凹晶馆写诗采用的就是这种方式。

B.“诗序”相当于诗歌的前言,往往交代这首诗写作的缘起、经过、目的等,也有作者借题发挥表达某种情感或阐发某种见解的,《桃花园序》《兰亭集序》都有诗序的性质。

C.“床”在古代有多种含义,有坐卧的器具、安放器物的座架、井上的围栏等多项意思,本文指的是卧具,用途和今天的床相同。

D.“拜”是古代的一种礼节,与古代起居方式有关,宋代以前的古人多正坐,行拜礼必正坐。因行礼姿势不同或行礼次数差异,拜礼有不同的名称。

19.下列对原文有关内容和艺术特色的概括和分析不正确—项是( ????)

A.本文虽为诗序,但人物刻画形象生动,多处用对比抑扬的手法,情节起伏,轩辕弥明相貌奇古而又满腹才华、行止无踪的形象又给文章增添了传奇色彩。

B.轩辕弥明写诗刻画石鼎像龙头一样短小臃肿,像猪一样大腹便便,有意无意间讽刺了某些腹内空虚却炫耀才能的人。

C.联诗过程中,侯喜与刘师服感觉受到讽刺,想写出更多诗句来压倒轩辕弥明,但二人搜肠刮肚却最终写不下去了,窘态百出,刘师服替二人把诗作完。

D.轩辕弥明相貌丑陋,但神态豪迈,侯喜对他不屑一顾,刘师服也只是因为他年老而表面上尊敬他,听到轩辕弥明指鼎作诗的建议,高兴地接受了,想趁机奚落一下他。

20.把文中画红的句子翻译成现代汉语。

(1)闻此说大喜,即援笔题其首两句,次传于喜。喜踊跃,即缀其下云云。

(2)每营度欲出口吻,声鸣益悲,操笔欲书,将下复止,竟亦不能奇也。

参考答案

1.D(A.传zhuàn B.苌cháng C.蟠pán)。

2.D(吾从/而师之)。

3.B(师:学习)。

4.D(A.有—又,暴—曝B.生—性C.受—授)。

5.A.老师;B.以……为师;C.掌握专门学问或技术的人;D.老师。

6.C(判断句)。

7.退之、韩昌黎、文、《昌黎先生集》、古文运动。柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

8. 《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

9. ①师者,所以传道授业解惑也;

②是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也;

③是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

10.C(①和②的“惑”意思分别是“疑难问题”“糊涂”③和④的“所以”意思分别是“……的原因”“用来……的”。)

11.A (A项和例句都是判断句,B项是宾语前置,C项是被动句,D项不是特殊句式。)

12.B (“童子之师不是真正意义上的老师”有误。)

13.B(容:表象。)

14.C(通过“无富贵贫贱”可以排除B、D两个选项,“责”“信”均为动词,故 A选项中“不责其报信”不正确。)

15.A(“学者”为学医的人,并非现代汉语中的“学者” 而原句中为“故或旷数郡”后求良医而不得。)

16.(①用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。

解析:本题注意 “是”古今异义,这里为“这”;“且”译为“将要”,“卒”译为“最终”。此外注意直译。

②(只要)别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远几百里去拜他为师,一定要得到才罢休。

解析:本题注意“一方之良”“一言之善”均为定语后置句,翻译时注意语序。“重币”“师”为动词,翻译为“携带重金”“拜……为师”。)

17.A

18.C(C“床”这里是指坐具,与今天睡的床不同。)

19.D(D“趁机想奚落”没有依据。)

20.(1)听到这个建议很高兴,立即取笔写下开头两句,接着传给侯喜。侯喜欢欣积极,立即联接上下面的句子。

(2)每次酝酿琢磨将要念出口时,声调更加凄苦,拿起笔想写,打算下笔又停止了,最终也不能写下新奇的诗句。

参考译文

元和七年十二月四日,衡山道士轩辕弥明从衡山上下来,他以前与进士刘师服在衡山湘水一带相识,现在打算探访太白山,知道刘师服在京城,夜晚到达刘师服的居所住宿。有位校书郎侯喜,新近有能写诗的名声,夜间与刘师服谈论诗歌。轩辕弥明在他们旁边,相貌极为丑陋,长着白胡子,脸色很黑,脖子很长,喉结高突,喉咙中又发出楚地的口音,侯喜看着他,好像没有这个人似的。

轩辕弥明忽然提起衣服舒展眉毛(神态豪迈),指着炉中石鼎,对侯喜说:“你说你能写诗,能与我以这个石鼎为题材写诗吗?”刘师服看到他年纪大了,表面上很恭敬他,却不知道他还有文采。听到这个建议很高兴,立即取笔写下开头两句,接着传给侯喜。侯喜欢欣积极,立即联接上下面的句子。道士哑然失笑,说道:“你写的诗不过如此罢了!”于是就把手放在袖子里,耸着肩,靠北墙坐下,对刘师服说:“我不懂世俗字,你替我写。”于是大声吟咏道:“龙头缩菌蠢,豕腹涨彭亨。”开始不像是刻意所作,诗意好像在讥讽侯喜。刘、侯二人相互看着,有些惭愧惊恐,想要以诗句量多来困住轩辕弥明,就又联句,传给侯喜,侯喜思索更苦,定想压倒道士,每次酝酿琢磨将要念出口时,声调更加凄苦,拿起笔想写,打算下笔又停止了,最终也不能写下新奇的诗句。联句完毕,就传给道士,道士伸开腿坐着大喊:“刘进士执笔,我写诗。”刘师服与侯喜都已联了十多句,轩辕弥明像回声一样地联接上了,都锋芒毕露,意含讥讽。晚上三更,刘、侯二人文思枯竭不能继续联下去了,于是起来道歉说:“尊师不是世间人,我们都服了,希望成为您的弟子,不敢再谈诗了。”道士对刘师服说:“拿笔来,我替你们写完。”就有写出八句四十字,对刘、侯二人说:“这首诗不是写完整了吗?”二人齐声回答:“完整了。”道士说:“你们都不配与我交谈,这难道仅仅是作诗吗?我是将就你们所能做的而做罢了,不是我从老师那里学来而能做的。我所能做的,你们都不配听到,难道仅仅是作诗吗?”二人大为惊恐,都起来站在坐床下,下拜说:“先生您说‘我不懂得世俗字’,冒昧问一下您懂得什么字?就想听听这个罢了。”道士默然,好像没听到,屡次询问都不回答。二人没办法,就退回坐下了。

道士靠在墙上睡着了,鼾声如雷。二人大惊失色,不敢喘气。一会儿,晨鼓冬冬响起,二人也困了,就坐着睡着了。等到睡醒,太阳已经升起,慌忙寻找道士,没找着。