8 《冀中的地道战》课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 8 《冀中的地道战》课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 110.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-08-24 16:12:14 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。8 冀中的地道战 第一课时 同学们,有谁知道地道战呢?说说那里的人民是怎样打击敌人的呢?今天就让我们来学习《冀中的地道战》,大家知道“冀”是什么意思吗? “冀”是河北省的简称,河北省的中部就叫“冀中”。1.初读课文,学习课文中的生字新词。

2. 理清课文顺序。

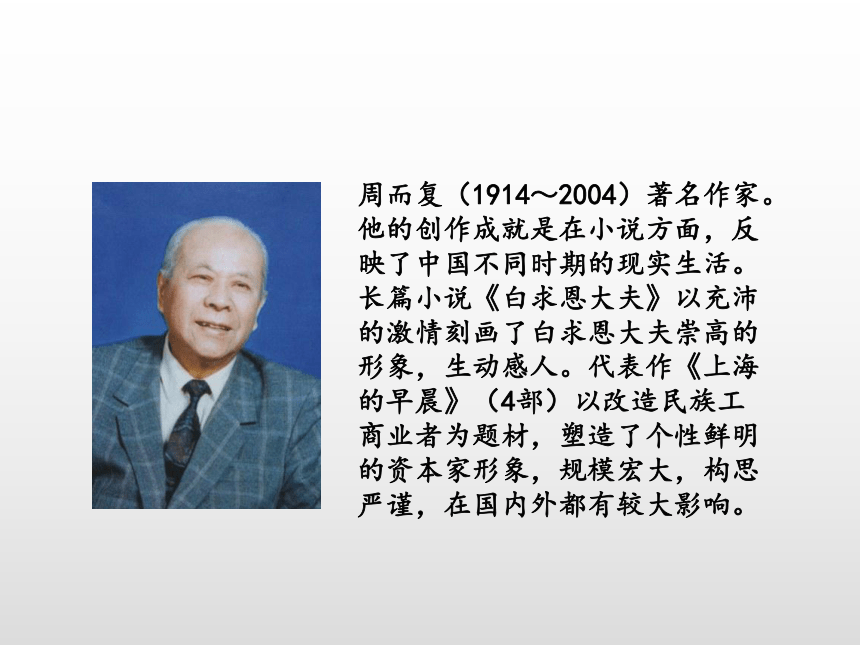

周而复(1914~2004)著名作家。他的创作成就是在小说方面,反映了中国不同时期的现实生活。长篇小说《白求恩大夫》以充沛的激情刻画了白求恩大夫崇高的形象,生动感人。代表作《上海的早晨》(4部)以改造民族工商业者为题材,塑造了个性鲜明的资本家形象,规模宏大,构思严谨,在国内外都有较大影响。生字词检查。

1.读一读,写一写。

侵略 修筑 粉碎 领导 不计其数

打击 坚持 游击 妨碍 隐蔽 陷坑 拐弯 迷惑 无穷无尽

2.我能读准字音。

堡垒 搁东西 岔道 快速读课文,记下自己用了几分钟,说说自己读懂了什么?

1.学生汇报自己读懂的内容。

2.教师强调容易错的字。

3.自学生字词。(读准字音,记住字形) 4.理清课文层次,考虑分段。第一段(1~3自然段)讲地道战的产生及其作用。

第二段(4~7自然段)介绍了地道的式样、特点。

第三段(8自然段)讲地道战在我国抗日战争史上的地位。 这节课我们初步了解了地道战的特点,感悟到了地道战是奇迹,下节课我们将深入感悟地道战是奇迹。第二课时 通过上节课的学习,你知道这节课主要讲了什么?这篇课文是围绕哪一句话写的呢?1.有感情地朗读课文,品味课文。

2.了解冀中地道的结构特点;理清课文的条理。

3.了解我国人民在抗日战争中表现出来的顽强斗志、无穷的智慧。自学提示:

“说起地道战,简直是个奇迹”这是个总起句,课文从几个方面分述“说起地道战,简直是个奇迹”? (学生交流) 1.介绍地道的结构时,重点介绍了哪几个部分?说说地道奇在哪里? 总体结构看,地方隐蔽:街道下面,庄稼下面。

高深适宜:四尺多高,离地面三四尺。

构造齐全:住人、拴牲口、搁东西、做厕所。

气孔:漏光线、很隐蔽。

作用极大:保护群众。

地道的出口是怎样的?有几种情况?你又怎样理解地道之“奇”?

“迷惑”是辨不清,摸不着头脑的意思。“迷惑洞”是让敌人分不清什么是死道,什么是活道。“孑口”这里指地道里小得只能容一个人过去的关口。①小组讨论交流后,引导学生归纳: 从隐蔽自己,打击敌人方面的结构看,口外:隐蔽,堆满荆棘,设置陷坑;口内:死道埋有地雷,活道设“孑口” 。②理解:“迷惑”“孑口”是什么意思?有什么作用? 冀中人民利用地道对付敌人的破坏从哪两方面讲的?地道又奇在哪里?(小组讨论交流后归纳)从对付敌人破坏方面的结构看:

防火攻——土和沙;防毒攻——吊板;

防水攻——跟枯井暗沟相连。

从通讯联络方面的结构看: (一个接一个口传称“无线电”;用铁丝拴小铜铃称“有线电”。)这些都说明了地道的“奇”。? “为了打击敌人,什么办法都想出来了,人民的智慧是无穷无尽的。”这句话在课文里是什么意思? (这句话赞扬了冀中人民在对敌斗争中表现出的智慧和才能。) 课文从“奇迹”一词开始,到“奇迹”一词结束。全篇课文通过对地道的构造、特点和冀中人民利用地道巧妙地打击敌人,以及地道在战斗中所起的作用这几个方面的描写,具体阐明了地道战是个惊人的“奇迹”。从而说明了人民的智慧是无穷无尽的,人民战争具有巨大的威力。? 课文结构 冀中的地道战(是个奇迹)

产生和作用:为了粉碎扫荡

介绍地道的结构:样式 特点 无穷的智慧

地道的地位:奇迹推荐阅读夜莺之歌

战斗刚刚结束,一小队德国兵进了村庄。街道两旁尽是黑色的瓦砾,烧焦的树木垂头丧气地弯着腰。

夜莺的歌声打破了夏日的沉寂。这歌声停了一会儿就又响起来,越来越有劲。

士兵们和中尉注意听着,看看周围的灌木丛,又望望道旁的白桦树。他们突然发现就在很近很近的地方,有个孩子坐在河沟边,耷拉着两条腿。他光着头,穿一件颜色跟树叶差不多的绿上衣,拿着一块木头,不知道正在削什么。

“喂,你来!”中尉用生硬的俄国话叫那个 孩子。

那个孩子赶紧把小刀放到衣袋里,抖了抖沾在上衣上的木屑,走到军官跟前来。

“喂,让我看看!”德国军官说。

孩子从嘴里掏出一个小玩意儿,递给他,快活的蓝眼睛望着他。

那是个白桦树皮做的口哨。

“这玩意儿你做得还不错。”中尉点了点头,他那阴沉的脸上露出一丝冷笑,“谁教你这样吹哨子的?”

“我自己学的。我还会学杜鹃叫呢。”

孩子学了几声杜鹃叫。接着,他又把哨子塞到嘴里吹起来。“村子里就剩你一个吗?”中尉继续盘问他,并且把望远镜拿到眼睛前。

“怎么会就剩我一个?这里有麻雀、乌鸦、鹧鸪,多着呢,夜莺倒是只有一个!”

“你这个坏家伙!”中尉打断孩子的话,“我是问你这里有没有人。”

“人?战争一开始,这里就没有人了。”孩子不慌不忙地回答,“刚刚开火,村子就着火了,大家喊着‘野兽来了,野兽来了’,就都跑了。”

“蠢东西!”中尉想着心事,轻蔑地冷笑了一下。

“喂,你认识往苏蒙塔斯村去的路吗?”

“怎么会不认识!”孩子很有信心地回答道, “那里有个磨坊,我常到磨坊附近的坝上去钓鱼。那儿的狗鱼可凶呢,能吃小鹅!”

“好啦,好啦,带我们去吧。要是你带得对,我就把这个小东西送给你。”中尉说着,指了指他的打火机,“要是你把我们带到别处去,我就把你的脑袋扭下来。听懂了吗?”

队伍出发了,行军灶打头,后边是孩子和中尉并排走着。孩子有时候学夜莺唱,有时候学杜鹃叫,胳膊一甩一甩地打路旁的树枝,或者弯下腰去拾球果,或者用脚把球果踢起来。他好像把跟在身边的敌人完全忘了。

森林越来越密。那弯弯曲曲的小道穿过茂密的白桦林,穿过杂草丛生的空地,又爬到长满杉杉树的小山上去了。

树林深处,有几个游击队员埋伏在那里,树旁架着冲锋枪。他们从云杉树枝缝里向外望,能够看见那曲折的小路。他们不时说几句简单的话,小心地拨开树枝,聚精会神地望着远方。

“你们听见了吗?”一个游击队员突然说。远处好像有一种什么鸟在叫,随着风吹云杉的细碎声模模糊糊地传来。他伸直了腰,侧着头,往叫声叫边听,“夜莺!”

“你没听错吗?”另一个游击队员问。先说话的那个人紧张起来,再仔细听,可又什么也听不见了。不过,他还是从大树桩子下边掏出四个手榴弹来,放在面前,准备战斗。“现在你们听见了没有?”

夜莺的歌声越来越响了。

先听到夜莺叫的那个人呆呆地站着,好像钉在那里似的。他慢慢地数:“一、二、三、四……”一边数,一边用手打着拍子。

“三十二个鬼子……”那个人注意数着一声一声的鸟叫,最后说。只有游击队员才知道这鸟叫的意思。夜莺的叫声停止了,接着传来两声杜鹃叫。“两挺机关枪。”他又补充说。

“对付得了!”一个满脸胡子的汉子端着冲锋枪说,说完,理了理挂在腰间的子弹袋。

“对付得了。”先听到鸟叫的那个人回答说,“我和斯切潘把他们放过去,等你们开了火,我们在后边阻击。如果我们出了什么事,你们可不要忘了小夜莺……”

过了几分钟,德国兵在云杉林后边出现了。夜莺还是兴致勃勃地唱着,但是那歌声的意思游击队员早已知道了。

德国兵走进云杉林的时候,树林深处突然发出一声口哨响,像回声一样回答了孩子。孩子突然转了个身,钻进树林深处,不见了。枪声打破了林中的寂静。中尉还没来得及抓起手枪,就滚到路边去了。被冲锋枪打伤的德国兵一个跟一个地倒下了。德国兵的呻吟声、叫喊声,游击队员的喊杀声,一时充满了树林。 第二天,孩子又穿着那件绿上衣,坐在河沟边削什么东西,并且不时回过头去,望望那几条到村子去的道路,好像在等候谁似的。从孩子的嘴里飞出婉转的夜莺的歌声。他这歌声,即使是听惯夜莺叫的人,也分不出跟真的叫声有什么两样。《夜莺之歌》这则故事,表现了前苏联儿童的 和 的思想品质。机智勇敢热爱祖国

2. 理清课文顺序。

周而复(1914~2004)著名作家。他的创作成就是在小说方面,反映了中国不同时期的现实生活。长篇小说《白求恩大夫》以充沛的激情刻画了白求恩大夫崇高的形象,生动感人。代表作《上海的早晨》(4部)以改造民族工商业者为题材,塑造了个性鲜明的资本家形象,规模宏大,构思严谨,在国内外都有较大影响。生字词检查。

1.读一读,写一写。

侵略 修筑 粉碎 领导 不计其数

打击 坚持 游击 妨碍 隐蔽 陷坑 拐弯 迷惑 无穷无尽

2.我能读准字音。

堡垒 搁东西 岔道 快速读课文,记下自己用了几分钟,说说自己读懂了什么?

1.学生汇报自己读懂的内容。

2.教师强调容易错的字。

3.自学生字词。(读准字音,记住字形) 4.理清课文层次,考虑分段。第一段(1~3自然段)讲地道战的产生及其作用。

第二段(4~7自然段)介绍了地道的式样、特点。

第三段(8自然段)讲地道战在我国抗日战争史上的地位。 这节课我们初步了解了地道战的特点,感悟到了地道战是奇迹,下节课我们将深入感悟地道战是奇迹。第二课时 通过上节课的学习,你知道这节课主要讲了什么?这篇课文是围绕哪一句话写的呢?1.有感情地朗读课文,品味课文。

2.了解冀中地道的结构特点;理清课文的条理。

3.了解我国人民在抗日战争中表现出来的顽强斗志、无穷的智慧。自学提示:

“说起地道战,简直是个奇迹”这是个总起句,课文从几个方面分述“说起地道战,简直是个奇迹”? (学生交流) 1.介绍地道的结构时,重点介绍了哪几个部分?说说地道奇在哪里? 总体结构看,地方隐蔽:街道下面,庄稼下面。

高深适宜:四尺多高,离地面三四尺。

构造齐全:住人、拴牲口、搁东西、做厕所。

气孔:漏光线、很隐蔽。

作用极大:保护群众。

地道的出口是怎样的?有几种情况?你又怎样理解地道之“奇”?

“迷惑”是辨不清,摸不着头脑的意思。“迷惑洞”是让敌人分不清什么是死道,什么是活道。“孑口”这里指地道里小得只能容一个人过去的关口。①小组讨论交流后,引导学生归纳: 从隐蔽自己,打击敌人方面的结构看,口外:隐蔽,堆满荆棘,设置陷坑;口内:死道埋有地雷,活道设“孑口” 。②理解:“迷惑”“孑口”是什么意思?有什么作用? 冀中人民利用地道对付敌人的破坏从哪两方面讲的?地道又奇在哪里?(小组讨论交流后归纳)从对付敌人破坏方面的结构看:

防火攻——土和沙;防毒攻——吊板;

防水攻——跟枯井暗沟相连。

从通讯联络方面的结构看: (一个接一个口传称“无线电”;用铁丝拴小铜铃称“有线电”。)这些都说明了地道的“奇”。? “为了打击敌人,什么办法都想出来了,人民的智慧是无穷无尽的。”这句话在课文里是什么意思? (这句话赞扬了冀中人民在对敌斗争中表现出的智慧和才能。) 课文从“奇迹”一词开始,到“奇迹”一词结束。全篇课文通过对地道的构造、特点和冀中人民利用地道巧妙地打击敌人,以及地道在战斗中所起的作用这几个方面的描写,具体阐明了地道战是个惊人的“奇迹”。从而说明了人民的智慧是无穷无尽的,人民战争具有巨大的威力。? 课文结构 冀中的地道战(是个奇迹)

产生和作用:为了粉碎扫荡

介绍地道的结构:样式 特点 无穷的智慧

地道的地位:奇迹推荐阅读夜莺之歌

战斗刚刚结束,一小队德国兵进了村庄。街道两旁尽是黑色的瓦砾,烧焦的树木垂头丧气地弯着腰。

夜莺的歌声打破了夏日的沉寂。这歌声停了一会儿就又响起来,越来越有劲。

士兵们和中尉注意听着,看看周围的灌木丛,又望望道旁的白桦树。他们突然发现就在很近很近的地方,有个孩子坐在河沟边,耷拉着两条腿。他光着头,穿一件颜色跟树叶差不多的绿上衣,拿着一块木头,不知道正在削什么。

“喂,你来!”中尉用生硬的俄国话叫那个 孩子。

那个孩子赶紧把小刀放到衣袋里,抖了抖沾在上衣上的木屑,走到军官跟前来。

“喂,让我看看!”德国军官说。

孩子从嘴里掏出一个小玩意儿,递给他,快活的蓝眼睛望着他。

那是个白桦树皮做的口哨。

“这玩意儿你做得还不错。”中尉点了点头,他那阴沉的脸上露出一丝冷笑,“谁教你这样吹哨子的?”

“我自己学的。我还会学杜鹃叫呢。”

孩子学了几声杜鹃叫。接着,他又把哨子塞到嘴里吹起来。“村子里就剩你一个吗?”中尉继续盘问他,并且把望远镜拿到眼睛前。

“怎么会就剩我一个?这里有麻雀、乌鸦、鹧鸪,多着呢,夜莺倒是只有一个!”

“你这个坏家伙!”中尉打断孩子的话,“我是问你这里有没有人。”

“人?战争一开始,这里就没有人了。”孩子不慌不忙地回答,“刚刚开火,村子就着火了,大家喊着‘野兽来了,野兽来了’,就都跑了。”

“蠢东西!”中尉想着心事,轻蔑地冷笑了一下。

“喂,你认识往苏蒙塔斯村去的路吗?”

“怎么会不认识!”孩子很有信心地回答道, “那里有个磨坊,我常到磨坊附近的坝上去钓鱼。那儿的狗鱼可凶呢,能吃小鹅!”

“好啦,好啦,带我们去吧。要是你带得对,我就把这个小东西送给你。”中尉说着,指了指他的打火机,“要是你把我们带到别处去,我就把你的脑袋扭下来。听懂了吗?”

队伍出发了,行军灶打头,后边是孩子和中尉并排走着。孩子有时候学夜莺唱,有时候学杜鹃叫,胳膊一甩一甩地打路旁的树枝,或者弯下腰去拾球果,或者用脚把球果踢起来。他好像把跟在身边的敌人完全忘了。

森林越来越密。那弯弯曲曲的小道穿过茂密的白桦林,穿过杂草丛生的空地,又爬到长满杉杉树的小山上去了。

树林深处,有几个游击队员埋伏在那里,树旁架着冲锋枪。他们从云杉树枝缝里向外望,能够看见那曲折的小路。他们不时说几句简单的话,小心地拨开树枝,聚精会神地望着远方。

“你们听见了吗?”一个游击队员突然说。远处好像有一种什么鸟在叫,随着风吹云杉的细碎声模模糊糊地传来。他伸直了腰,侧着头,往叫声叫边听,“夜莺!”

“你没听错吗?”另一个游击队员问。先说话的那个人紧张起来,再仔细听,可又什么也听不见了。不过,他还是从大树桩子下边掏出四个手榴弹来,放在面前,准备战斗。“现在你们听见了没有?”

夜莺的歌声越来越响了。

先听到夜莺叫的那个人呆呆地站着,好像钉在那里似的。他慢慢地数:“一、二、三、四……”一边数,一边用手打着拍子。

“三十二个鬼子……”那个人注意数着一声一声的鸟叫,最后说。只有游击队员才知道这鸟叫的意思。夜莺的叫声停止了,接着传来两声杜鹃叫。“两挺机关枪。”他又补充说。

“对付得了!”一个满脸胡子的汉子端着冲锋枪说,说完,理了理挂在腰间的子弹袋。

“对付得了。”先听到鸟叫的那个人回答说,“我和斯切潘把他们放过去,等你们开了火,我们在后边阻击。如果我们出了什么事,你们可不要忘了小夜莺……”

过了几分钟,德国兵在云杉林后边出现了。夜莺还是兴致勃勃地唱着,但是那歌声的意思游击队员早已知道了。

德国兵走进云杉林的时候,树林深处突然发出一声口哨响,像回声一样回答了孩子。孩子突然转了个身,钻进树林深处,不见了。枪声打破了林中的寂静。中尉还没来得及抓起手枪,就滚到路边去了。被冲锋枪打伤的德国兵一个跟一个地倒下了。德国兵的呻吟声、叫喊声,游击队员的喊杀声,一时充满了树林。 第二天,孩子又穿着那件绿上衣,坐在河沟边削什么东西,并且不时回过头去,望望那几条到村子去的道路,好像在等候谁似的。从孩子的嘴里飞出婉转的夜莺的歌声。他这歌声,即使是听惯夜莺叫的人,也分不出跟真的叫声有什么两样。《夜莺之歌》这则故事,表现了前苏联儿童的 和 的思想品质。机智勇敢热爱祖国

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地