中考现代文阅读复习专题:“筛选环境描写 分析表达作用”课件(共80张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考现代文阅读复习专题:“筛选环境描写 分析表达作用”课件(共80张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-08-26 09:44:24 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

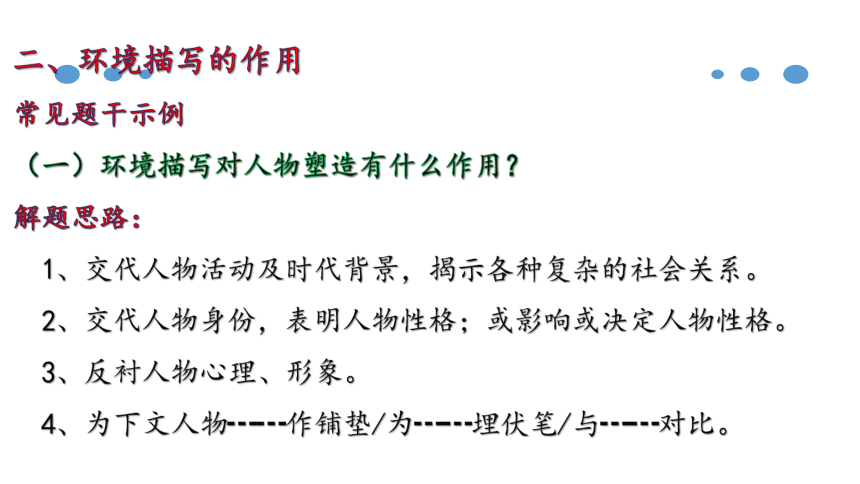

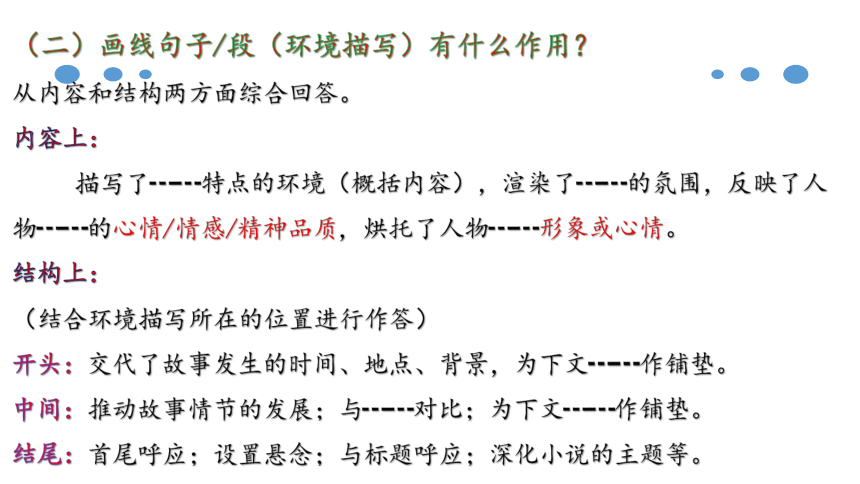

1、结合文章具体语境分析环境描写的作用。

2、赏析环境描写的句子(散文部分细讲)。

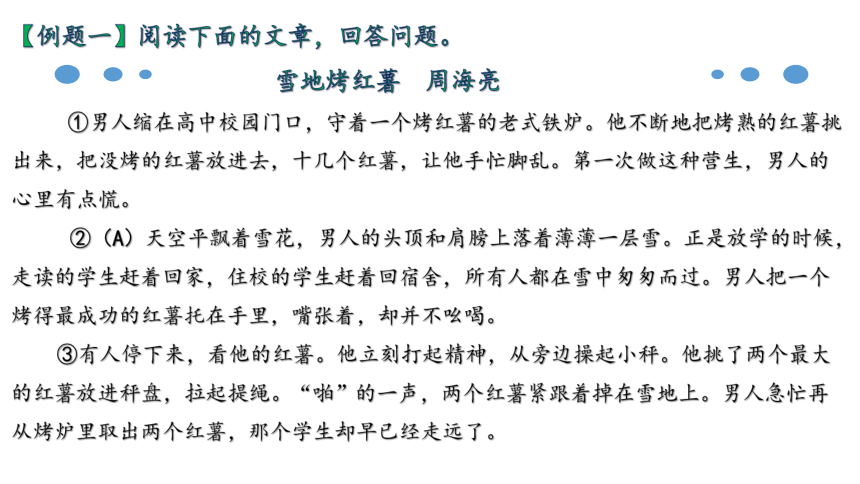

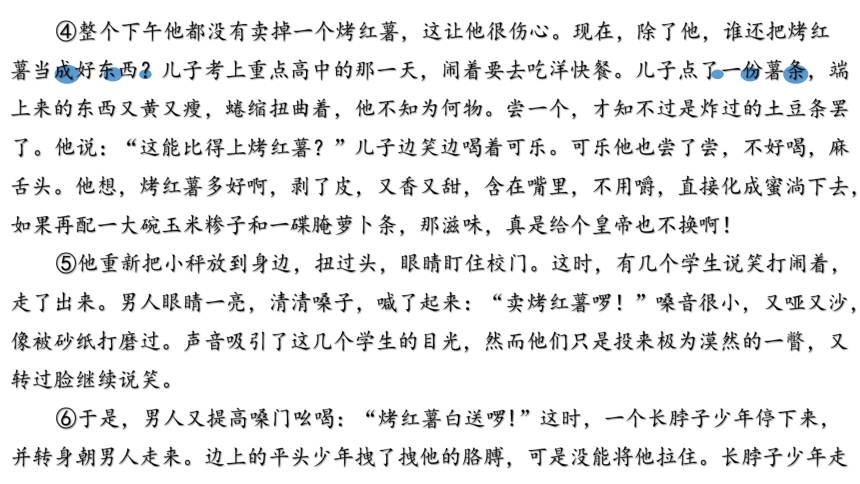

④整个下午他都没有卖掉一个烤红薯,这让他很伤心。现在,除了他,谁还把烤红薯当成好东西?儿子考上重点高中的那一天,闹着要去吃洋快餐。儿子点了一份薯条,端上来的东西又黄又瘦,蜷缩扭曲着,他不知为何物。尝一个,才知不过是炸过的土豆条罢了。他说:“这能比得上烤红薯?”儿子边笑边喝着可乐。可乐他也尝了尝,不好喝,麻舌头。他想,烤红薯多好啊,剥了皮,又香又甜,含在嘴里,不用嚼,直接化成蜜淌下去,如果再配一大碗玉米糁子和一碟腌萝卜条,那滋味,真是给个皇帝也不换啊!

⑤他重新把小秤放到身边,扭过头,眼睛盯住校门。这时,有几个学生说笑打闹着,走了出来。男人眼睛一亮,清清嗓子,喊了起来:“卖烤红薯啰!”嗓音很小,又哑又沙,像被砂纸打磨过。声音吸引了这几个学生的目光,然而他们只是投来极为漠然的一瞥,又转过脸继续说笑。

⑥于是,男人又提高嗓门吆喝:“烤红薯白送啰!”这时,一个长脖子少年停下来,并转身朝男人走来。边上的平头少年拽了拽他的胳膊,可是没能将他拉住。长脖子少年走

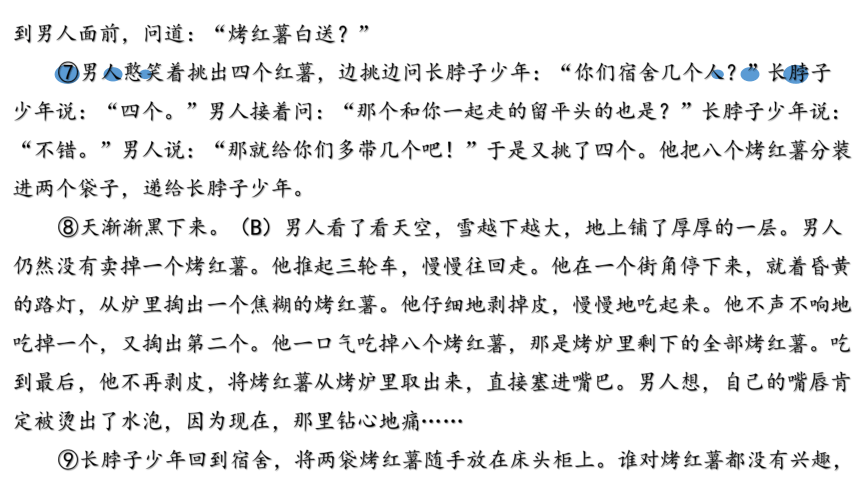

到男人面前,问道:“烤红薯白送?”

⑦男人憨笑着挑出四个红薯,边挑边问长脖子少年:“你们宿舍几个人?”长脖子少年说:“四个。”男人接着问:“那个和你一起走的留平头的也是?”长脖子少年说:“不错。”男人说:“那就给你们多带几个吧!”于是又挑了四个。他把八个烤红薯分装进两个袋子,递给长脖子少年。

⑧天渐渐黑下来。(B)男人看了看天空,雪越下越大,地上铺了厚厚的一层。男人仍然没有卖掉一个烤红薯。他推起三轮车,慢慢往回走。他在一个街角停下来,就着昏黄的路灯,从炉里掏出一个焦糊的烤红薯。他仔细地剥掉皮,慢慢地吃起来。他不声不响地吃掉一个,又掏出第二个。他一口气吃掉八个烤红薯,那是烤炉里剩下的全部烤红薯。吃到最后,他不再剥皮,将烤红薯从烤炉里取出来,直接塞进嘴巴。男人想,自己的嘴唇肯定被烫出了水泡,因为现在,那里钻心地痛……

⑨长脖子少年回到宿舍,将两袋烤红薯随手放在床头柜上。谁对烤红薯都没有兴趣,

即使是白送,他们也不想吃上一口。终于,快熄灯的时候,留平头的少年打开了一个袋子,取出一个烤红薯,托在手里,细细端详。长脖子少年提醒他说:“都烤糊了。”平头少年低头不理他,闭起眼睛嗅那个烤红薯。电灯恰在这时熄灭,平头少年在黑暗来临的瞬间,将那个已经冰凉的烤红薯凑近嘴巴,狠狠地咬了一口。他没有剥皮,感觉到了红薯的微涩与甘甜。

⑩长脖子少年突然说:“你和卖烤红薯的那个人长得很像。”

⑾黑暗里,平头少年偷偷流下了一滴眼泪。

(选自《知识窗》2011年第1期,有删改)

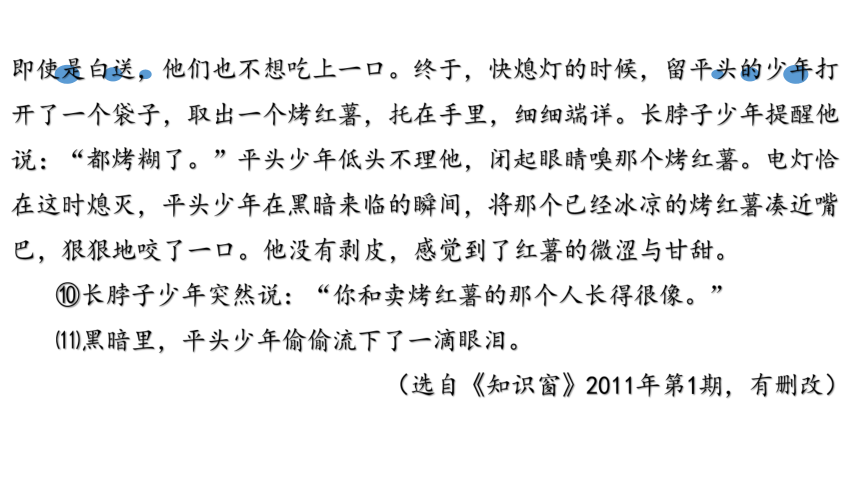

打起精神称红薯

不声不响吃红薯

【解析】本题考查梳理小说的情节结构和概括故事情节的能力。解答这类题目,要整体感知小说内容,理清作者的写作思路,把握故事情节的结构并用简明扼要的语言对各部分的主要内容进行概括。就这道试题而言,题目中已经给出了开端和高潮的答案:“手忙脚乱烤红薯”和“高声吆喝送红薯”。应充分利用这一提示,如法炮制,按其思路和格式对发展和结局这两部分的内容进行概括。通读全文,根据已知答案的提示,我们可以按照“开端\\发展\\高潮\\结局”的顺序画出这篇小说的情节结构简图:

①\\②③④⑤\\⑥⑦\\⑧⑨⑩⑾。

②③④⑤主要写“称红薯”。怎么称法呢?③段中说“他立刻打起精神,从旁边操起小秤”;⑤段中说“他重新把小秤放到身边……眼睛一亮”。可见当有人来时,他就“打起精神称红薯”。⑧⑨⑩⑾写的是天黑了,他连一个红薯也没卖出去,只好自己“吃红薯”。怎么吃法呢?⑧段中说他“慢慢地吃起来”“不声不响地吃”;儿子则在学生宿舍的“黑暗里”流着泪偷偷地吃。在这寒冷的雪夜里,父子俩都在“不声不响吃红薯”,这就是故事的结局。

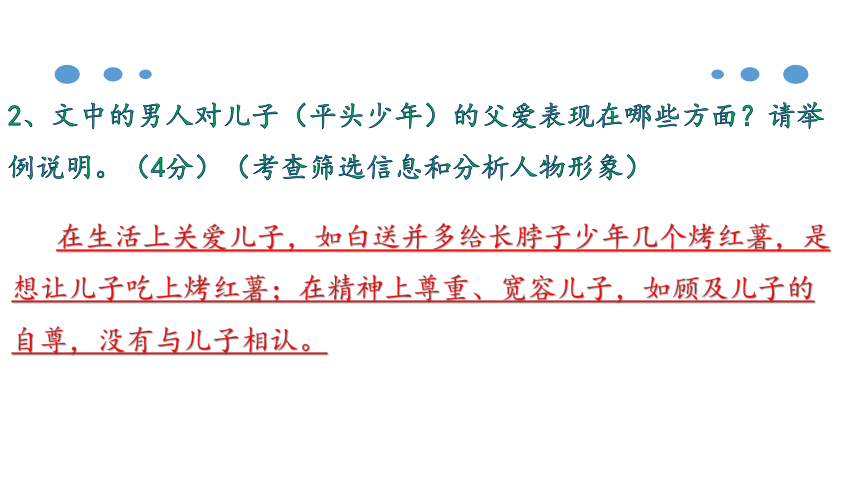

在生活上关爱儿子,如白送并多给长脖子少年几个烤红薯,是想让儿子吃上烤红薯;在精神上尊重、宽容儿子,如顾及儿子的自尊,没有与儿子相认。

【解析】本题考查筛选信息和分析人物形象的能力。解答这类试题,要认真感知全文,捕捉细节,把人物放在具体的事件中进行考量,从相关情节中把人物的某些特征筛选出来,并加以概括。具体到本题,第⑥段表现父亲在精神上对儿子的尊重与宽容。父亲看见了儿子,但是不去相认,是对儿子自尊的保护,不想让同学们看到他这样的一位父亲;第⑦段表现父亲在生活上对儿子的关爱。在给长脖子少年送红薯时,父亲故意多送几个,是想让儿子能吃上,多吃点。作答时,按照“父爱+例子”的格式进行,即先概括说明表现在哪个方面,然后用例子证明。要有理有据,言之凿凿,不能给人物乱贴标签。

儿子“边笑边喝着可乐”中“笑”字,反映了儿子对烤红薯的不屑一顾。

男人“眼睛盯住校门”中“盯”字,表现他盼着有人来买红薯,更盼见到儿子。

【解析】本题考查品析关键词语的能力。做这样的试题,要结合语境对相关词语进行辨析,挖掘其深层含义。

第一问中“儿子边笑边喝着可乐”的细节出现在第④段,是父亲在卖红薯时的回忆——儿子考上重点高中的那一天,父亲领儿子去吃洋快餐。儿子的“笑”,含有讥笑的意味,表现他对父亲赞不绝口的烤红薯不屑一顾。

第二问中“他重新把小秤放到身边,扭过头,眼睛盯住校门”的细节出现在第⑤段,句中的“盯”字,表现了父亲复杂的心理,既期盼有学生来买红薯,又期盼能见到在这里上学的儿子,这里的“盼”,又含有“怕”的意味,真是既“盼”又“怕”。在这样的语境中,这个“盯”字内涵丰富,韵味无穷,很是值得玩味。

暗示时间的推移;交待天气变得更冷;烘托人物失落、苦涩的心情;营造苍凉凝重的氛围。

【解析】本题考查对环境描写的作用进行赏析的能力。环境描写是小说的三要素之一,是为表现主题服务的,在小说中具有多方面的重要作用。因此解答这类题目,不能孤立地分析景物,而要把景物和人物、背景、主题等因素密切结合起来。

(A)(B)两处的环境描写分别出现在第②段和第⑧段,由“薄薄一层雪”到“地上铺了厚厚的一层”,暗示时间的推移,天色已晚;由“飘着雪花”到“雪越下越大”,说明天气越来越冷。而这一切又表明男人在雪地里已经站了很久,但生意惨淡,因此(A)(B)两处对雪的描写,还具有营造苍凉凝重的氛围的作用,烘托了人物失落、苦涩的心情。

捧着这只烤红薯,我像捧着父亲博大的爱心。父亲的爱,使我品尝到这只烤红薯的甘甜,心底涌起阵阵暖流。捧着这只烤红薯,我像捧着父亲沉重的艰辛。父亲的付出,让我尝到生活的苦涩,肩上压上了一份沉甸甸的责任。

【解析】本题考查对小说的情节进行加工的能力。这类试题,对培养学生的想象力很有益处。对儿子的内心活动进行揣摩和描写,要从“微涩”和“甘甜”两方面入手。这里的“微涩”和“甘甜”都是一语双关,表面上指的是烤红薯的味道,实际上指的是父亲的艰辛与爱心。所以,儿子吃红薯时,一方面是红薯的滋味,另一方面是一种内心的感受。父亲的爱,让儿子感到“甘甜”;父亲的艰辛,使儿子尝到“微涩”。把这两方面的感受写出来,呈现在读者面前的,就是儿子经历的一场心灵的洗礼。

⑥“爸爸,暴风雨要来了,咱们上岸躲躲吧。”

⑦“管它呢。”

⑧她抓着爸爸的肩头摇着他,爸爸的头撞在船帮上,他叫了起来“你到底要干什么?”

⑨“爸爸,咱们走吧,这次的风特别大。”

⑩爸爸终于醒了酒,他出了船舱,乌云已经压了下来,狂风卷着巨浪冲了过来。

⑾“爸爸,你在干什么? ”

⑿“莎拉,要是咱们不把船驶离码头,大风就会把它吹到码头或礁石上。我们必须出海,这样才能保住船,活下去。”

⒀就这样,这条小船一头扎进暴风雨里,浪涛一下下撞击着船帮,莎拉吓得紧紧抱着爸爸,他正在掌舵控制着船,向着大海吼了一声:“我们能战胜你。”

⒁在他们的头顶上方,黑云翻滚着;在他们前方,狂风卷着黑色的巨浪迎面扑来,

浪尖上泛着白色的水沫,劈头盖脸地打在他们身上。莎拉的脚下一滑,险些摔倒,她吓得尖叫一声。爸爸一手握着轮舵,腾出另一只手拉住了女儿。

⒂就这样,他们熬过几个钟头,风小了很多,海浪也平静下来,天开始变晴。父女二人仍然握着手安慰对方。

⒃他们开始掉转船头,驶向岸边。回到港湾后,四处一片狼藉。木架搭起的码头不见了, 几十条渔船漂被撞得千疮百孔。

⒄只有莎拉和爸爸的船安然无恙。

⒅莎拉抱着爸爸说:“爸爸,你是个英雄。”

⒆“我不是英雄。”爸爸握住她的手,“莎拉,是你救了我们。”

⒇“爸爸。”她激动得流下眼泪,“我们一起战胜了暴风雨。”

(选自《贴别关注》2012年11期)

“咕哝”写爸爸酒后口齿不清,表现了他在人生的不幸和生活的压力下精神的萎靡不振,“吼”表明在生死关头使出全部力气面对风暴,表明他不畏惧凶险,充满自信,斗志昂扬。

【解析】审清题干,注意题干中的“精神状态”,结合语境可知,前面的词语是爸爸委靡的表现。后面的词语表现了他面对风暴时的自信与顽强。

【点评】审清题干中的关键词语,结合语境理解加点词语,然后揣摩出切题的答案作答。

黑云、狂风、巨浪写出形势危急险恶,暴风雨越猛烈,越能烘托了父女俩的勇敢无惧,顽强不屈和爸爸的选择明智,为下文写风暴对小镇造成的破坏作了铺垫。

【解析】结合全文内容可知,黑云、狂风、巨浪真实地再现了当时的情形,表现了父女俩处境的危险,为表现他们的勇敢无惧,顽强不屈蓄势。为爸爸的明智选择和后文写风暴对小镇的破坏作了铺垫。

【点评】景物描写一般是为塑造人物形象和情节的的发展服务的。一般作用有交待故事发生的时间、天气等;渲染气氛,烘托人物心情;推动故事情节的发展,为下文作铺垫等。

莎拉警惕地发现了暴风雨即将来临,坚持摇醒了她酒醉的父亲,一直和爸爸紧握双手面对风暴,她是爸爸的慰藉和精神支柱。

【解析】读全文可知,注意文中的小女孩在风雨来临时、风雨之中的表现,用简洁的语句概括出来作答即可。注意拟答要完整,语句要通顺。

【点评】要整体感知文章内容,根据题干要求,梳理文章情节中符合要求的内容,并用简洁的语句概括做答。

莎拉父亲在暴风雨来临时,不退反进,把小船驶离码头,冲进风暴,保住小船,得以逃生。

人生难免会遇到困难、挫折、危险,要以勇敢无畏的态度直对这一切,迎接挑战,才能获得新生。

【解析】首先看原文中“冲进风暴逃生”是什么意思,然后结合文章的主旨揣摩“冲进风暴逃生”蕴涵什么情感,告诉我们什么道理。

【点评】题目的含义一般从表面义和深层的意思相两方面去回答。回答时,一定要结合与题目相关的文章内容,并联系全文主旨做具体分析,这样回答才会准确、全面。

她在农村老家……刚子还想多说几句,美女已经将一张薄薄的纸片儿交到刚子手中。先生,这是您的排号,请等叫号后,到7号窗口办理。美女再次躬身,并做出一个优雅的手势。

(7)银行大厅里很暖和,与屋外的阴冷截然不同。刚子环视四周,也没发现有空调。也许是快下班了,大厅里的顾客并不多,各忙各的,安静有序。

(8)在窗口前的椅子上坐下,刚子歪歪扭扭地将汇款单子填写好,又核对了一遍,确认无误后,才把贴身衣兜里的钞票掏出来,一股脑儿从窗口塞了进去。刚子脑海里不由地浮现出媳妇荷花拿到汇款单子眉开眼笑的模样,跟放电影一样清晰。这娘们儿,莫非钞票比你男人还亲?刚子在心里嗔骂了一句,自己倒先笑了。

(9) 哒哒哒,哒哒哒,一阵急促的高跟鞋叩击地面的声音,拽住了刚子的目光。一个女人疾步来到旁边的6号窗口,鲜艳的披肩随着女人摇摆的身体前后挥动,带来一阵微弱的凉风,刚子敏感的鼻子里蓦然多了一股好闻的香气。

(10)这女人有30岁吗?念头一闪,随即被刚子否定了。不一定,城里的女人是看不出年龄的,木工老乔说过。在城市的工地上扑腾了大半辈子的老乔,眼界高,见识广,吐口唾沫是个钉。

(11)女人语速很快,说,我的银行卡丢了,请帮我挂失。

(12)请你提供身份证和银行卡号,还有10元手续费。营业员的声音透着一股慵懒的气息。

(13)反正也没事,索性放肆一回。刚子认真打量着这个女人。咦?女人脸上全是疙疙瘩瘩的——也许是痤疮——暗红一片。厚嘴唇,小眼睛,稀疏的眉毛处被硬生生画上两道黑杠杠,一头栗色的时髦长发也掩饰不住底子。刚子在心底又想起媳妇来,细皮嫩肉的荷花要比这个女人漂亮一百倍。谁说城市里的女人都漂亮?这个恶毒的判断让刚子略略有些得意。

(14)女人窸窸窣窣在怀里的包包里翻找,半天,才娇呼一声,糟了,走得急,我一

分钱都没带。女人开始左顾右盼,瞬间与刚子的目光撞在了一起。

(15)哥,先借我十块钱,好吗?女人问。这次刚子确信,女人是和自己说话,因为周围再没他人。我打电话让朋友来送钱,一会儿就还你。女人补充道。

(16)既然这样,刚子不想表现出丝毫的犹豫,就从兜里噌地掏出一张十块钱递了过去。谢谢哦。女人说。

(17)刚子的汇款很快办好了,接过从窗口递出来的汇款回执,他心里有些犹豫,接下来, 这个问题让他一时不知是该继续坐着还是立刻站起。

(18)先生,您还有什么问题吗?7号窗口里的营业员问。

(19)哦,没有了。刚子站起来,瞬时做出一个决定。刚子对女人说,你慢慢办吧,我走了。

(20)不行!我还没还你钱呢。女人也站起来了。

(21)刚子笑了,一股豪迈之情让他下意识地挺了挺腰杆。没关系,就当帮你个忙,

钱我不要了。刚子吐字清楚,铿锵有力,说完,迈步往外走。

(22)站住,你不能走!女人在身后喊。接着刚子又听到哒哒哒的脚步声。刚子站住,说,我真不要了,不就是十块钱吗?我也做一次好事,你别客气。

(23)我朋友一会儿就到,我必须还你。女人说。

(24)我做好事还不行吗?

(25)不行!

(26)刚子有些不解,问,为什么?

(27)女人顿了一下,说,不为什么。

(28)那我走了。刚子不耐烦地挥挥手。

(29)女人又哒哒哒地追过来,用身子将刚子堵在了大厅中央。女人用手捋捋栗色的长发,又上下打量了刚子一眼,悠悠地说,我是借你的,又不是讨!我自然有朋友来帮,明白不?

女子挂失银行卡

刚子慷慨借钱

刚子很是不明白

【解析】

通读全文,即可梳理出文章情节:

第①~⑧段叙述刚子去银行汇款;第11段叙述女子挂失银行卡;第15段叙述女子向刚子求助;第16段叙述刚子借钱给女子;第20~28段叙述女子坚决要还钱;第29-30两段叙述刚子很是不明白。本题围绕主要情节作答即可。

是不是该傻乎乎地杵在女人身边等她还钱

【解析】从第?段“这个问题让他一时不知是该继续坐着还是立刻站起”这句话中可以推测出刚子犹豫的是“杵在这里等她还钱,还是马上离开”。

⑦段描写大厅里的暖和与屋外的阴冷形成鲜明对比,既突出了银行环境的舒适,更写出了刚子受到优待和尊重时内心的温暖与幸福;

第30段从温暖写到阴冷,烘托了刚子不被信任时内心的迷茫和失落。

【解析】这两处环境描写,实际上是将银行内外的环境作对比,环境的变化实际上是人物心情的变化,可抓住具体语句,紧扣人物的心情来分析。第⑦段“银行大厅里很暖和,与屋外的阴冷截然不同”,将“大厅的温暖”和“外面的阴冷”形成鲜明对比,突出了银行环境的舒适,写出了刚子在银行大厅受到优待和尊重时内心的温暖与幸福;第30段中写的“大厅的温暖”和“外面的阴冷”则表现了刚子不被信任时内心的迷茫。

刚子是一个善良、真诚、朴实、有责任心的人。

示例:刚子不想表现出丝毫的犹豫。就从兜里噌地掏出一张十块钱递了过去。刚子掏钱的动作,果断而坚决,这份豪迈和干脆是其善良、真诚、乐于助人的最好诠释。

【解析】本题考查分析人物形象。回答时要抓住文中的关键句子。如第⑥段中“我给媳妇汇点钱。我在工地干活,她在农村老家……”表现了刚子对家庭的责任,可以看出他是一个朴实、有责任心的人;第16段中“刚子不想表现出丝毫的犹豫,就从兜里噌地掏出一张十块钱递了过去”,刚子掏钱的动作,果断而坚决,这份豪迈和干脆是其真诚、善良、乐于助人的表现;第21段中“一股豪迈之情让他下意识地挺了挺腰杆。没关系,就当帮你个忙,钱我不要了”,表现了刚子豪爽的个性。

刚子“不明白”女人为什么非要还钱,“不明白”自己的善举为何受到质疑与冷漠的亵渎,“不明白”女人的天生优越感来自哪里,“不明白”自己鼓起勇气的帮助为何变得一文不值,“不明白”自己无私的帮助怎么被别人认为自己别有用心。

示例:我认为由于当代社会经济发展,竞争激烈,导致传统美德缺失,人与人之间互不信任,善举难行,这种现状只是暂时的,只要我们相信人心的善良,自觉践行社会主义核心价值观,社会风气定会变得更好。

【解析】题目要求“根据小说内容并结合社会现实”说说刚子不明白的地方,通读全文,通过刚子与女子的对话可知:女子非要还钱,刚子的善举受到怀疑,刚子鼓起勇气帮助别人却被别人误解等都是他不明白的地方。第二问是开放型题目,可结合社会现状,针对文章内容灵活回答,认为正常或不正常都行,但必须阐述理由,扣住“信任”“善行”来回答即可。

⑥第一个偷偷下界河的是一位中士。一天早晨,他下河潜入水中。不一会儿,他爬回到自己一方的岸时,肋骨处中了两颗子弹,后来只活了几个小时。

⑦第二天,两个下等兵下了河。没人再能见到他们,只听见一阵机关枪的哒哒声,过后,便是一片沉寂。

⑧事后,司令部就下了那道禁令。

⑨然而,那条河依然具有不可抗拒的诱惑力。听到潺潺的水声,渴望便从他们心底油然而生。两年半的野战生活已使他们变得蓬头垢面,邋里邋遢。在这两年半的时间里,他们享受不到一丝的快乐。现在他们邂逅了这条河,可司令部的命令却是……

⑩“这该死的命令!”那天晚上,他忿忿地诅咒道。

⑾夜里,他辗转反侧,难以入眠。远处,滔滔河水声萦绕在他的耳际,令他不得一丝安宁。

⑿对,明天他要去,他一定要去,让那道禁令见鬼去吧!

⒀其他的士兵们都睡得很香,最后,他也渐渐进入了梦乡。他做了一个梦,他似乎看到了它——一条河。那条河就在他的面前,期待着他。他站在岸边,脱光了衣服,正欲跃入水中。就在此刻,一只无形的手却紧紧攫住了他的后脖子!

⒁这是一场噩梦。他醒了过来,精疲力竭,天还有亮……

⒂终于来到河边。他停下脚步,注视着它。瞧这河,它的确存在着!一连几个小时他都在担心这只是一种想象,抑或只是大兵们的一种幻觉,一种普遍的错觉。

⒃天气多好啊!他把衣服和枪放在树干旁,纵身跳入水中。一俟他的身体进入水中,承受了两年半的折磨,迄今还留有两道弹痕的肉体,顿时化作了另一个人。无形中,仿佛有一只拿着海绵的手抚过他的全身,为他抹去这两年半中留下的一切印迹。

⒄他时而仰泳,时而侧泳。任凭自己顺流漂浮,还不时长时间地潜入水中……当兵的他一下子变成了一个孩子——他毕竟只有23岁。左右两岸,鸟群在自由飞翔,有时它们盘旋在他的头顶,和他亲昵地打招呼。

⒅不一会儿,顺流漂下的一根树干出现在他的前方。他一个长潜试图抓住树干。他真的抓住了!他在树干边浮出水面,真是太妙了!

⒆可刹那间,他发现约在30公尺开外的前方有一个脑袋。他停下来,想看得清楚些。对方也看到了他,也停了下来。他们默默注视着对方。

⒇他立刻回过神来,恢复到原来的自己——一个经历过两年半炮火洗礼、荣获过十字勋章的士兵。

21、他无法判定他面对的那个人是自己的战友,还是那边的敌人。几分钟的时间,两人在水中一动不动。一个喷嚏打破了平静的僵局。这是他打的喷嚏,像往常一样,很响。紧接着,对方开始向对岸快速游去,他也分秒必争,使尽全力游向自已的岸边。他先上了岸,奔到那树下,一把抓起枪。还好,那边的人刚刚爬出水面,朝自己搁枪的地方跑去。

22、他举起枪,开始瞄准。对他来说,要打中对方的脑袋实在是再简单不过的了,他赤裸着身子,在约20米的地方奔跑,是很容易击中的活靶子。

23、不,他没有扣动扳机。那人就在对岸,赤条条的,就像刚从娘胎里出来时一样。而自己端枪站在岸的这边,也赤裸着身子。

24、他无论如何开不了枪。两个人都赤裸着,没名没姓,没有国籍,没有穿卡其布军装的自己。

25、他实在无法扣动扳机,他觉得此刻这条河没能把他们隔开;相反,却把他们联接在一起了……

26、对岸枪声响起时,他只是瞥见鸟群被惊起。他倒了下,先是颓然跪下,随后整个身子直挺挺地扑倒在地上。

(节选自《外国微型小说300篇》)

A

B

【解析】B、的理解与主题无关。E、作品的最大悲剧性在于战争对人性的压抑,而非“一个战士的心中若是人性占了上风,给了对手以喘息的机会,必然会酿成自身的灾难。在对敌斗争中,这是应该记取的教训”。

①关注大自然,对正常、美好的生活充满向往。

②心地善良,有人性的“美”。

③对战争的残酷与扼杀人性有反感情绪。

④十分机警,反应快捷。

【解析】结合文章对“他”的描写,概括其形象特点,每点2分,答出三点可给满分。

这些文字构筑的环境描写,具有多方面的作用。

①衬托人物形象,烘托人物心理,巧妙地反映出主人公对外在景物的关注,映射出“他”对大自然、对美好生活的关注和向往。

②衬托出战争等悖逆人性的残酷、可恶,抒写和表达了作者反对戕害、呼唤人性的情感和愿望。

③渲染和丰富了小说的背景层次,真实可感,如临其境,具有画面美。

④推动和牵引了故事情节发展。

⑤从结构上看,相似的环境描写形成前后的呼应。

⑥营造了特定的氛围,独自游泳时的环境描写,营造了一种暂时的轻松与快乐的气氛,使人忘记了这是在战场上;而最后一段的鸟群惊起的描写,则营造出变故突然发生之时的紧张气氛,加强了文章情节发展的张弛效果。

【解析】明媚和熙的春天、潺潺的水声、鸟群等的作用,即环境描写的作用,可考虑衬托人物形象,烘托人物心理,衬托出战争等悖逆人性的残酷、可恶,渲染和丰富了小说的背景层次等,每点2分,答出三点给满分,言之有理即可酌情给分,不必太拘泥于答案。

观点一:承载托付起文章的主题思想和主题情感,使小说的主题深刻丰富。

①从表面上看,界河真实的反应出战争双方对立的现实。

②透过界河的对立,体现了作者对战争等破坏美好,破坏和平,戕害人性等问题的思考。

③透过界河所发生的悲剧故事,表达了作者对反对戕害,呼唤人性的情感愿望。

观点二:使小说的结构严谨有序,新颖别致。

①围绕界河展开发展故事情节,使故事事件紧凑有序。

②以界河为纽带和载体,将小说中的环境,人物等要素扭结勾连精巧自然。特别是通过小说高潮部分的描写,人们似乎感受到界河如一面镜子,在河的彼岸发生着如“他”一般的故事,只不过这次失去生命的是“他”而已。扩大了小说表现的内涵。

③围绕界河展开的战争题材的小说,却不见残酷的战争场面,新颖别致,耐人深思回味。

观点三:使小说的象征(或隐喻)意蕴鲜明深远。

①以河流为载体,托付扭结起来的环境、人物、故事等要素,让象征的手法特征鲜明。

②界河本是自然之河,河的两岸风光一致,鸟儿自由飞翔,而人却不得跨涉,象征意蕴深远,反思意味层次丰富。

③小说中的界河,人物,故事都没有特定的名称,有助于象征意义的表达,容易启发读者体悟象征性。

【解析】本题考查“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”考点,能力层次为F,侧重“探究”能力的考查。观点2分,理由每点2分,言之有理即可酌情给分,不必太拘泥于答案。

精瘦短小的汉子站起来,走到索前,从索头扯出一个竹子折的角框,只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖地一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡谷。一只大鹰在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛在风中抖。再看时,瘦小汉子已到索子向上弯的地方,悄没声地反着倒手拔索,横在索下的绳也一抖一抖地长出去。

⑤大家正睁眼望,对岸一个黑点早停在壁上。不一刻,一个长音飘过来,绳子抖了几抖。三条汉子站起来,拍拍屁股,一个一个小过去。领队哑声问道:“可还歇?”余下的汉子漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

⑥牛早卧在地上,两眼哀哀地慢慢眨。两个汉子拽起一条牛,骂着赶到索头。那牛软下去,淌出两滴泪,大眼失了神,皮肉开始抖。汉子们缚了它的四蹄,挂在角框上,又将绳扣住框,发一声喊,猛力一推。牛嘴咧开,叫不出声,皮肉抖得模糊一层,屎尿尽数撒泄。过了索子一多半,那边的汉子用力飞快地收绳,牛倒垂着,升到对岸。这边的牛哀哀

地叫着,汉子们并不理会,仍一头一头推过去。之后是运驮子,就玩一般了。这边的汉子也一个接一个飞身小过去。

⑦我战战兢兢跨上角框,领队吼一声:“往下看不得,命在天上!”猛一送,只觉耳边生风,僵着脖颈盯住天,倒像俯身看海。自觉慢了一下,急忙伸手在索上向身后拔去。这索由十几股竹皮扭绞而成,磨得赛刀。手划出血来,黏黏的反倒抓得紧。手一松开,撕得钻心一疼,不及多想,赶紧倒上去抓住。猛然耳边有人笑:“莫抓住不撒手,看脚底板!”方才觉出已到索头。慎慎地下来,腿子抖得站不住,脚倒像生下来第一遭知道世界上还有土地,亲亲热热跺几下。

⑧猛听得空中一声唿哨,尖得直入脑髓。回身却见领队早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。

⑨牛终于又上了驮,铃铛朗朗响着,似是急急地要离开这里。上得马上,才觉出一身黏汗,风吹得身子抖起来。顺风出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。

以壁顶为观察点,变换视角,从视觉、听觉、内心感受多方面描写,使人如临其境。

【解析】考查描写类表达技巧,可转换题目,即“文中画线部分用了什么手法表现峡谷的险峻气势”?“视觉、听觉”比较容易,由所见之景方位不同推出“视角变化”,“俯望怒江,蓦地心中一颤,再不敢向下看”为内心感受。

牛不肯挪动半步的恐惧和溜索时流泪发抖:

(1)侧面表现怒江峡谷的高峻险恶;

(2)与“我”“战战兢兢”互相映衬;又与领队及汉子的勇敢无畏形成反衬。

【解析】作用题,但角度单一,难度较小。文章中的牛之所以充满恐惧感,就是因为怒江峡谷的高峻险恶,此属侧面表现。而人物刻画方面的作用则包含两方面,一是“战战兢兢”的“我”,这是映衬;二是勇敢无畏的领队和汉子们,这是反衬。在答题是注意不要遗漏其中任何一方面。

(1)“懒懒”地说话、“稳稳”地坐在马上:表现他在怒江天险前的从容不迫,胸有成竹;

(2)敲一敲溜索,“吼”我过江:表现他认真负责,关爱部下;

(3)瞟一眼,问一声:表现他受人尊敬,与手下配合默契;

(4)一声唿哨、最后一个过溜索:表现他的英雄气概,粗犷豪迈。

【解析】鉴赏人物形象题。这一题型也是平时训练重点,只需找出和人物相关的内容,再根据内容概括形象的特点即可。

深刻意蕴:(1)飞渡峡谷的情景:表现人在自然面前接受挑战,战胜艰险;

(2)驮队的人际关系:体现团结协作,相互信任,关心爱护;

(3)动物形象:隐喻人应该像雄鹰飞翔、像骏马奔驰,而不是像牛那样软弱畏缩;

(4)“我”与领队的对照:表示人会在艰苦磨练中成长。

情感取向:(1)骏马、雄鹰、高山峡谷:对雄奇险峻崇高的赞美;

(2)领队、精瘦汉子:对乐观向上人生态度的赞美;

(3)牛的恐惧、发抖:对平庸、畏难的厌弃。

(4)本文所写生存画面:张扬了原始、野性的阳刚之美。

【解析】探究题。无论是探究深刻意蕴还是分析作者的情感取向,都要从不同角度出发,不能只局限于一点。深刻意蕴:①角度一:整体把握。驮队飞渡峡谷代表战胜自然和艰险;②角度二:领队和汉子们。表现团结协作,相互信任,关心爱护以及无畏勇敢;③角度三:雄鹰、骏马、牛等动物形象。正反对比,隐喻人应该有雄鹰、骏马那样的精神,而不能想牛那样软弱畏缩。④角度四:“我”和领队。表现艰苦环境能磨练人。情感取向:分析文章蕴含的思想感情,需结合全文,从不同角度去发掘。

⑦显然这小子是要剃头或刮脸修胡子。当然一概是白活儿。

⑧一个年轻的剃头师傅赶紧躬身让位。那蓝翎爷也不搭话,将马鞭丢在地上,一屁股坐在空木椅上。

⑨谁知那木椅早已破朽,加之这蓝翎爷体肥身重,木椅“咔嚓”一声就散了架。这家伙一个四仰八叉摔在地上。

⑩这还了得!蓝翎爷火从天降,怒从胆生,抓起地上的马鞭,劈头盖脑就向小师傅猛抽起来,直抽得小师傅满脸淌血,爹一声妈一声叫着,他才给两个小卒扶到另一个剃头挑儿前。

⑾那挑子一头火正旺,铜盆里的净水正冒热气。

⑿挑儿前一个年过半百的瘦老头儿正在刀荡子上“哧哧”荡刀。

⒀小卒就把蓝翎爷扶到木椅上坐好,催促老师傅抓紧干活儿。

⒁到底是老马识途。瘦老头儿就小心翼翼,轻手轻脚给蓝翎爷盘起辫子剃起来。那半

寸宽极好钢口的红木短把儿剃刀,被荡得吹毛立断,直把蓝翎爷辫子周边刮得油光锃亮,苍蝇落上都得打滑。

⒂蓝翎爷给刮得懒洋洋,就有睡意,就有小卒子过来用背托着头。老人就把刀板儿在睡脸上游动。

⒃那剃刀在阳光下熠熠闪亮,那蓝翎爷就“呼噜呼噜”睡。

⒄脸刮完,瘦老头儿就拿白毛巾去挑子一头热铜盆里蘸个热毛巾,用手边试凉热边把毛巾蒙到蓝翎爷脸上。这是最后一道工序。热巾上脸,蓝翎爷就醒了。按规矩老师傅掀起毛巾盖住眼睛,轻松地在下巴和脖子处又找几刀,这才把热毛巾在胖脸上一擦,撤掉脖子上围的大毛巾,把蓝翎爷头一扶,小卒子就顺势把蓝翎爷扶起来。

⒅瘦老头儿必恭必敬把手一张,说,爷您走好!那蓝翎爷就给小卒向枣红马扶去。

⒆几个小卒把蓝翎爷扶上马。一个小卒问:爷,咱还去哪儿?

⒇蓝翎爷不出声,小卒子就再问。还是不出声。

21、另一个小卒子就惊恐地说,别问了,你看咱爷脖子咋出血了?几个人就惊惧去扶蓝翎爷。哪来得及,人从马上跌下来,头咕噜咕噜滚落一边,腔子里血杀猪般喷射出来。

22、集市人就窃窃私语围观。

23、是剃刀侠……

24、人群里一句话提醒小卒子们,就都抽刀去奔那老剃头匠 。

25、哪里还寻得人影。有人说,见了,从城门楼子顶尖儿,跳上大栅巷子房上,走了。

特点:繁华热闹。(2分)

作用:渲染气氛,为人物的出场作铺垫;烘托人物形象,突出剃刀侠艺高人胆大。(2分)

【解析】本题考查鉴赏环境描写的能力。

作答此题,学生首先要知道文章开头的环境描写的作用:奠定全文基调、渲染xxx样的氛围、烘托人物性格或心情、为下文做铺垫、暗示情节的发展、暗示人物的心理、作为全文的线索、推动情节的发展、点明事件的背景等。

答题时首先要答出环境特点即繁华,然后再分条作答作用。

(1)瘦老头儿荡刀;(2)蓝翎爷给刮得懒洋洋,并“呼噜呼噜”睡;(3)剃头后老师傅又找几刀;(4)上马后,小卒子问蓝翎爷,蓝翎爷不出声。

【解析】本题考查对文章信息的提取概括能力以及伏笔写作手法的运用。

作答此题,学生首先要知道何为伏笔--伏笔,指文章或文艺作品中,在前段里为后段所作的提示或暗示。然后学生再认真阅读选文,找出关键句子。

“挑儿前一个年过半百的瘦老头儿正在刀荡子上‘哧哧’荡刀”,“蓝翎爷给刮得懒洋洋,并'呼噜呼噜'睡“,“上马后,小卒子问蓝翎爷,蓝翎爷不出声“等处,看似与文章无关联,其实是对下文将要出现的人物或事件预先作的某种提示或暗示,或者说是前文为后文情节埋伏的线索。

(1)形体上:蓝翎爷体肥身重,剃刀侠却是年老体瘦;

(2)身份地位上:蓝翎爷前呼后拥,剃刀侠势单力薄;

(3)处世态度上:蓝翎爷暴虐成性,欺行霸市,耀武扬威,剃刀侠淡泊名利,处变不惊,自甘寂寞。

【解析】本题考查欣赏人物形象的能力。

人物的对比要从多个角度比较,结合时代背景和情节,从外部特征到内部特征.外部特征如外形,内部特征如身份、处事态度等。

(1)歌颂了杀富济贫、扶危济困的侠义精神;

(2)寄托了人们惩处邪恶、彰显正义的善良愿望和朴素理想;

(3)弱小战胜强权,正义挫败邪恶,反映出民众的智慧和力量。

【解析】本题考查对文章主旨的探究。作答此题,学生首先要知道如何快速总结一篇小说的主题:

第一步:分析主人公的形象;

第二步:看主人公与其他人物关系;

第三步:联系写作背景(往大了说可以是时代背景,往小了说可以是故事发生的场景,人物关系背景等)

本文主人公是剃头侠,他的形象是一个杀富济贫、惩处邪恶的侠义之士,剃头侠隐身民众中,与蓝翎夜对立,再看蓝翎爷鞭打年轻的剃头师傅和剃头侠杀死这个作威作福的蓝翎爷的事,可看出寄托了弱小战胜强权,正义挫败邪恶的美好愿望,反映出民众的智慧和力量。

③瞎眼乞丐刚从他面前“嗒嗒嗒”走过去,他就迈动了步子。衣衫褴褛的乞丐立即转过身来。

④“等一等,先生,耽搁你一点时间。”

⑤帕森斯先生说:“已经迟了,我有约会。你想让我给你点东西吗?”

⑥“我不是乞丐,先生,我的确不是,我这儿有些小玩意儿。”

⑦他摸索着,把一个小物件塞进帕森斯先生的手掌——“挺精巧的打火机,只要一元。”

⑧帕森斯先生站在那儿,略略感到有些烦恼和尴尬。他是一个俊雅的男人,身着整洁的灰色衣服,头戴灰色宽边礼帽,手握一根棕榈木手杖。当然,兜售打火机的人永远不会看到这些……“我不抽烟。”他说。

⑨“等一等。我断定你认识许多抽烟的人,买一个作送人的小礼物吧!”乞丐谄媚地说,“先生,你不会拒绝帮助一个可怜人吧?”瞎眼乞丐紧紧抓住帕森斯先生的袖子。

⑩帕森斯先生叹了口气,伸手在内衣口袋里摸出两张五角票来,放进乞丐手中:“当然,我会帮你的。你说得对,我可以把这东西送人。或许电梯司机会——”他犹豫了一下,不想显得粗鄙好奇,即使是同一个瞎眼小贩在一起。“你是不是完全失明了?”

⑾乞丐把钱装进口袋,“十四年了,先生。”接着,又加了一句,带着一种神经质的自豪,“韦斯特伯里,先生,我过去也是其中一员。”

⑿“韦斯特伯里,”帕森斯先生念叨了一遍这个名字,“噢,是的,那次化学爆炸……报纸多年都不提它了。当时它被认为是最大的一次灾难。”

⒀“你想知道我是怎样瞎的吗?”乞丐喊道,“喂,听听吧!”他的话语里含着痛苦,但又带着一种讲故事的人时常有的夸张味道。“当时,化学药品店里,我最后一个跑出去。楼房在不断爆炸,跑出去就有了活的希望。许多人都安全冲出门,跑远了。当我冲到门口,正在那些大铁桶之间爬动时,后面有人拉住我的腿,说,‘让我过去,你——’他也许是个疯子,谁知道!我试图从心里宽恕他,先生。但他比我强壮得多,他把我拉了回去,从

我身上爬了过去!他把我踏进尘埃里,出去了。我躺在那儿,毒气把我包围了,还有火在燃烧,药品在……”他咽下一口唾液——颇为熟练地抽动了一下鼻子——满含着期望,默默无语地站着。他或许还会讲出下面的话来:“太不幸了,伙计,不幸极了,那么,我想——”

⒁“这就是那个故事,先生。”

⒂春风从他们身上拂过,温润,刺骨。

⒃“不完全是。”帕森斯先生说。

⒄瞎眼的小贩发疯似地颤抖起来,“不完全是?你这是什么意思,你——”

⒅“故事是真的,”帕森斯先生说,“除去信口雌黄的部分。”

⒆“信口雌黄的部分?”他粗野地哇哇叫着,“哎呀,先生——”

⒇“我也曾在化学药品店里待过。”帕森斯先生说,“可事实不是这样的, ,马克沃德特。”瞎子好长时间站在那儿一动不动,只是一个劲儿地狠狠咽着唾液。最后,他忍着气,说:“帕森斯,上苍有眼,上苍有眼!我还认为你——”接着,他再一次大声地叫道,“是的,可能,可能,但我却瞎了!我是瞎子,你一直站在这儿让我滔滔不绝地讲啊讲,你一直在嘲笑我!我真是瞎了眼啊!”

21、街上的行人都扭过头来瞪着他。

22、“你走开,我瞎了!你听见没有?我是——”

23、“算了吧,”帕森斯先生说,“别这样吵吵啦,马克沃德特……我也是个瞎子。”

1、联系上下文内容,简要分析文中画波浪线语句景物描写的作用。(4分)

(1)空气里满含着春意,金色的阳光洒在柏油路面上,暖暖的。

(2)春风从他们身上拂过,温润,刺骨。

渲染和暖的气氛,并以暖春之景烘托帕森斯的怜悯之情、恻隐之心。

以景写情。“温润”烘托出马克沃德特沉浸在自己让人充满同情的回忆里;“刺骨”烘托出听者帕森斯内心对谎言的厌恶、对说谎者的寒心。

【解析】本题考查分析作品体裁特征和作品表现手法的能力。环境描写的作用,应从故事情节、人物形象塑造、主题三个方面考虑,特别对小说开头环境描写的作用更需如此考虑。

是你把我拉回去并从我身上爬过去的,是你比我强壮得多!

【解析】本题考查分析作品结构的能力,能力层级为C级。梳理故事情节,是小说中常见的命题方式,做题时要关注上下文的情节,根据故事情节写出恰当的句子。

①外貌对比:将马克沃德特的又脏又丑与帕森斯的俊雅脱俗作对比。

②德行对比:将马克沃德特的伪善自私与帕森斯的真诚善良作对比。

③人生态度对比:将马克沃德特的自暴自弃与帕森斯的自尊自强作对比。

【解析】本题考查分析作品表达技巧和评价作品思想内容的能力。对比手法在小说中非常突出,多方面、多角度的对比对突出人物形象性格起到了十分重要的作用。解题时,应结合文本找出文中形成对比的具体事例,然后加以阐述。

前文的伏笔,使结尾在情理之中。例如:①“一动不动地站在旅馆门前”“听”都暗示着他是一个盲人,“对所有盲人的怜悯”则是他自身的失明而产生的强烈情感。②“你说得对,我可以把这东西送人。或许电梯司机会——”这里也暗示了他是一个盲人,因为看不到电梯的楼层显示,所以需要别人的帮助。

【解析】本题考查分析作品结构的能力,能力层级为C级。结尾为什么“在情理之中”?回答这个问题,就要去前面梳理整个故事情节,然后概括情节内容,得出自己的结论。

①标题集中体现人物特点:马克沃德特始终强调自己是瞎子,并想以谎言来博得别人的同情;而帕森斯先生也是瞎子,但他努力奋斗终获成功,使自己的生命有了尊严!

②标题暗含小说的主题:鞭挞人性丑恶虚伪者,赞扬身处逆境却自尊自强的人性光辉、道德美善者。

【解析】本题考查赏析作品形象、概括小说主题、对作品进行个性化阅读和有创意的阅读的能力。揭示人物形象的典型意义、时代意义是小说塑造形象的重要方面,做题时要结合小说的人物和主题进行深入挖掘。

1、结合文章具体语境分析环境描写的作用。

2、赏析环境描写的句子(散文部分细讲)。

④整个下午他都没有卖掉一个烤红薯,这让他很伤心。现在,除了他,谁还把烤红薯当成好东西?儿子考上重点高中的那一天,闹着要去吃洋快餐。儿子点了一份薯条,端上来的东西又黄又瘦,蜷缩扭曲着,他不知为何物。尝一个,才知不过是炸过的土豆条罢了。他说:“这能比得上烤红薯?”儿子边笑边喝着可乐。可乐他也尝了尝,不好喝,麻舌头。他想,烤红薯多好啊,剥了皮,又香又甜,含在嘴里,不用嚼,直接化成蜜淌下去,如果再配一大碗玉米糁子和一碟腌萝卜条,那滋味,真是给个皇帝也不换啊!

⑤他重新把小秤放到身边,扭过头,眼睛盯住校门。这时,有几个学生说笑打闹着,走了出来。男人眼睛一亮,清清嗓子,喊了起来:“卖烤红薯啰!”嗓音很小,又哑又沙,像被砂纸打磨过。声音吸引了这几个学生的目光,然而他们只是投来极为漠然的一瞥,又转过脸继续说笑。

⑥于是,男人又提高嗓门吆喝:“烤红薯白送啰!”这时,一个长脖子少年停下来,并转身朝男人走来。边上的平头少年拽了拽他的胳膊,可是没能将他拉住。长脖子少年走

到男人面前,问道:“烤红薯白送?”

⑦男人憨笑着挑出四个红薯,边挑边问长脖子少年:“你们宿舍几个人?”长脖子少年说:“四个。”男人接着问:“那个和你一起走的留平头的也是?”长脖子少年说:“不错。”男人说:“那就给你们多带几个吧!”于是又挑了四个。他把八个烤红薯分装进两个袋子,递给长脖子少年。

⑧天渐渐黑下来。(B)男人看了看天空,雪越下越大,地上铺了厚厚的一层。男人仍然没有卖掉一个烤红薯。他推起三轮车,慢慢往回走。他在一个街角停下来,就着昏黄的路灯,从炉里掏出一个焦糊的烤红薯。他仔细地剥掉皮,慢慢地吃起来。他不声不响地吃掉一个,又掏出第二个。他一口气吃掉八个烤红薯,那是烤炉里剩下的全部烤红薯。吃到最后,他不再剥皮,将烤红薯从烤炉里取出来,直接塞进嘴巴。男人想,自己的嘴唇肯定被烫出了水泡,因为现在,那里钻心地痛……

⑨长脖子少年回到宿舍,将两袋烤红薯随手放在床头柜上。谁对烤红薯都没有兴趣,

即使是白送,他们也不想吃上一口。终于,快熄灯的时候,留平头的少年打开了一个袋子,取出一个烤红薯,托在手里,细细端详。长脖子少年提醒他说:“都烤糊了。”平头少年低头不理他,闭起眼睛嗅那个烤红薯。电灯恰在这时熄灭,平头少年在黑暗来临的瞬间,将那个已经冰凉的烤红薯凑近嘴巴,狠狠地咬了一口。他没有剥皮,感觉到了红薯的微涩与甘甜。

⑩长脖子少年突然说:“你和卖烤红薯的那个人长得很像。”

⑾黑暗里,平头少年偷偷流下了一滴眼泪。

(选自《知识窗》2011年第1期,有删改)

打起精神称红薯

不声不响吃红薯

【解析】本题考查梳理小说的情节结构和概括故事情节的能力。解答这类题目,要整体感知小说内容,理清作者的写作思路,把握故事情节的结构并用简明扼要的语言对各部分的主要内容进行概括。就这道试题而言,题目中已经给出了开端和高潮的答案:“手忙脚乱烤红薯”和“高声吆喝送红薯”。应充分利用这一提示,如法炮制,按其思路和格式对发展和结局这两部分的内容进行概括。通读全文,根据已知答案的提示,我们可以按照“开端\\发展\\高潮\\结局”的顺序画出这篇小说的情节结构简图:

①\\②③④⑤\\⑥⑦\\⑧⑨⑩⑾。

②③④⑤主要写“称红薯”。怎么称法呢?③段中说“他立刻打起精神,从旁边操起小秤”;⑤段中说“他重新把小秤放到身边……眼睛一亮”。可见当有人来时,他就“打起精神称红薯”。⑧⑨⑩⑾写的是天黑了,他连一个红薯也没卖出去,只好自己“吃红薯”。怎么吃法呢?⑧段中说他“慢慢地吃起来”“不声不响地吃”;儿子则在学生宿舍的“黑暗里”流着泪偷偷地吃。在这寒冷的雪夜里,父子俩都在“不声不响吃红薯”,这就是故事的结局。

在生活上关爱儿子,如白送并多给长脖子少年几个烤红薯,是想让儿子吃上烤红薯;在精神上尊重、宽容儿子,如顾及儿子的自尊,没有与儿子相认。

【解析】本题考查筛选信息和分析人物形象的能力。解答这类试题,要认真感知全文,捕捉细节,把人物放在具体的事件中进行考量,从相关情节中把人物的某些特征筛选出来,并加以概括。具体到本题,第⑥段表现父亲在精神上对儿子的尊重与宽容。父亲看见了儿子,但是不去相认,是对儿子自尊的保护,不想让同学们看到他这样的一位父亲;第⑦段表现父亲在生活上对儿子的关爱。在给长脖子少年送红薯时,父亲故意多送几个,是想让儿子能吃上,多吃点。作答时,按照“父爱+例子”的格式进行,即先概括说明表现在哪个方面,然后用例子证明。要有理有据,言之凿凿,不能给人物乱贴标签。

儿子“边笑边喝着可乐”中“笑”字,反映了儿子对烤红薯的不屑一顾。

男人“眼睛盯住校门”中“盯”字,表现他盼着有人来买红薯,更盼见到儿子。

【解析】本题考查品析关键词语的能力。做这样的试题,要结合语境对相关词语进行辨析,挖掘其深层含义。

第一问中“儿子边笑边喝着可乐”的细节出现在第④段,是父亲在卖红薯时的回忆——儿子考上重点高中的那一天,父亲领儿子去吃洋快餐。儿子的“笑”,含有讥笑的意味,表现他对父亲赞不绝口的烤红薯不屑一顾。

第二问中“他重新把小秤放到身边,扭过头,眼睛盯住校门”的细节出现在第⑤段,句中的“盯”字,表现了父亲复杂的心理,既期盼有学生来买红薯,又期盼能见到在这里上学的儿子,这里的“盼”,又含有“怕”的意味,真是既“盼”又“怕”。在这样的语境中,这个“盯”字内涵丰富,韵味无穷,很是值得玩味。

暗示时间的推移;交待天气变得更冷;烘托人物失落、苦涩的心情;营造苍凉凝重的氛围。

【解析】本题考查对环境描写的作用进行赏析的能力。环境描写是小说的三要素之一,是为表现主题服务的,在小说中具有多方面的重要作用。因此解答这类题目,不能孤立地分析景物,而要把景物和人物、背景、主题等因素密切结合起来。

(A)(B)两处的环境描写分别出现在第②段和第⑧段,由“薄薄一层雪”到“地上铺了厚厚的一层”,暗示时间的推移,天色已晚;由“飘着雪花”到“雪越下越大”,说明天气越来越冷。而这一切又表明男人在雪地里已经站了很久,但生意惨淡,因此(A)(B)两处对雪的描写,还具有营造苍凉凝重的氛围的作用,烘托了人物失落、苦涩的心情。

捧着这只烤红薯,我像捧着父亲博大的爱心。父亲的爱,使我品尝到这只烤红薯的甘甜,心底涌起阵阵暖流。捧着这只烤红薯,我像捧着父亲沉重的艰辛。父亲的付出,让我尝到生活的苦涩,肩上压上了一份沉甸甸的责任。

【解析】本题考查对小说的情节进行加工的能力。这类试题,对培养学生的想象力很有益处。对儿子的内心活动进行揣摩和描写,要从“微涩”和“甘甜”两方面入手。这里的“微涩”和“甘甜”都是一语双关,表面上指的是烤红薯的味道,实际上指的是父亲的艰辛与爱心。所以,儿子吃红薯时,一方面是红薯的滋味,另一方面是一种内心的感受。父亲的爱,让儿子感到“甘甜”;父亲的艰辛,使儿子尝到“微涩”。把这两方面的感受写出来,呈现在读者面前的,就是儿子经历的一场心灵的洗礼。

⑥“爸爸,暴风雨要来了,咱们上岸躲躲吧。”

⑦“管它呢。”

⑧她抓着爸爸的肩头摇着他,爸爸的头撞在船帮上,他叫了起来“你到底要干什么?”

⑨“爸爸,咱们走吧,这次的风特别大。”

⑩爸爸终于醒了酒,他出了船舱,乌云已经压了下来,狂风卷着巨浪冲了过来。

⑾“爸爸,你在干什么? ”

⑿“莎拉,要是咱们不把船驶离码头,大风就会把它吹到码头或礁石上。我们必须出海,这样才能保住船,活下去。”

⒀就这样,这条小船一头扎进暴风雨里,浪涛一下下撞击着船帮,莎拉吓得紧紧抱着爸爸,他正在掌舵控制着船,向着大海吼了一声:“我们能战胜你。”

⒁在他们的头顶上方,黑云翻滚着;在他们前方,狂风卷着黑色的巨浪迎面扑来,

浪尖上泛着白色的水沫,劈头盖脸地打在他们身上。莎拉的脚下一滑,险些摔倒,她吓得尖叫一声。爸爸一手握着轮舵,腾出另一只手拉住了女儿。

⒂就这样,他们熬过几个钟头,风小了很多,海浪也平静下来,天开始变晴。父女二人仍然握着手安慰对方。

⒃他们开始掉转船头,驶向岸边。回到港湾后,四处一片狼藉。木架搭起的码头不见了, 几十条渔船漂被撞得千疮百孔。

⒄只有莎拉和爸爸的船安然无恙。

⒅莎拉抱着爸爸说:“爸爸,你是个英雄。”

⒆“我不是英雄。”爸爸握住她的手,“莎拉,是你救了我们。”

⒇“爸爸。”她激动得流下眼泪,“我们一起战胜了暴风雨。”

(选自《贴别关注》2012年11期)

“咕哝”写爸爸酒后口齿不清,表现了他在人生的不幸和生活的压力下精神的萎靡不振,“吼”表明在生死关头使出全部力气面对风暴,表明他不畏惧凶险,充满自信,斗志昂扬。

【解析】审清题干,注意题干中的“精神状态”,结合语境可知,前面的词语是爸爸委靡的表现。后面的词语表现了他面对风暴时的自信与顽强。

【点评】审清题干中的关键词语,结合语境理解加点词语,然后揣摩出切题的答案作答。

黑云、狂风、巨浪写出形势危急险恶,暴风雨越猛烈,越能烘托了父女俩的勇敢无惧,顽强不屈和爸爸的选择明智,为下文写风暴对小镇造成的破坏作了铺垫。

【解析】结合全文内容可知,黑云、狂风、巨浪真实地再现了当时的情形,表现了父女俩处境的危险,为表现他们的勇敢无惧,顽强不屈蓄势。为爸爸的明智选择和后文写风暴对小镇的破坏作了铺垫。

【点评】景物描写一般是为塑造人物形象和情节的的发展服务的。一般作用有交待故事发生的时间、天气等;渲染气氛,烘托人物心情;推动故事情节的发展,为下文作铺垫等。

莎拉警惕地发现了暴风雨即将来临,坚持摇醒了她酒醉的父亲,一直和爸爸紧握双手面对风暴,她是爸爸的慰藉和精神支柱。

【解析】读全文可知,注意文中的小女孩在风雨来临时、风雨之中的表现,用简洁的语句概括出来作答即可。注意拟答要完整,语句要通顺。

【点评】要整体感知文章内容,根据题干要求,梳理文章情节中符合要求的内容,并用简洁的语句概括做答。

莎拉父亲在暴风雨来临时,不退反进,把小船驶离码头,冲进风暴,保住小船,得以逃生。

人生难免会遇到困难、挫折、危险,要以勇敢无畏的态度直对这一切,迎接挑战,才能获得新生。

【解析】首先看原文中“冲进风暴逃生”是什么意思,然后结合文章的主旨揣摩“冲进风暴逃生”蕴涵什么情感,告诉我们什么道理。

【点评】题目的含义一般从表面义和深层的意思相两方面去回答。回答时,一定要结合与题目相关的文章内容,并联系全文主旨做具体分析,这样回答才会准确、全面。

她在农村老家……刚子还想多说几句,美女已经将一张薄薄的纸片儿交到刚子手中。先生,这是您的排号,请等叫号后,到7号窗口办理。美女再次躬身,并做出一个优雅的手势。

(7)银行大厅里很暖和,与屋外的阴冷截然不同。刚子环视四周,也没发现有空调。也许是快下班了,大厅里的顾客并不多,各忙各的,安静有序。

(8)在窗口前的椅子上坐下,刚子歪歪扭扭地将汇款单子填写好,又核对了一遍,确认无误后,才把贴身衣兜里的钞票掏出来,一股脑儿从窗口塞了进去。刚子脑海里不由地浮现出媳妇荷花拿到汇款单子眉开眼笑的模样,跟放电影一样清晰。这娘们儿,莫非钞票比你男人还亲?刚子在心里嗔骂了一句,自己倒先笑了。

(9) 哒哒哒,哒哒哒,一阵急促的高跟鞋叩击地面的声音,拽住了刚子的目光。一个女人疾步来到旁边的6号窗口,鲜艳的披肩随着女人摇摆的身体前后挥动,带来一阵微弱的凉风,刚子敏感的鼻子里蓦然多了一股好闻的香气。

(10)这女人有30岁吗?念头一闪,随即被刚子否定了。不一定,城里的女人是看不出年龄的,木工老乔说过。在城市的工地上扑腾了大半辈子的老乔,眼界高,见识广,吐口唾沫是个钉。

(11)女人语速很快,说,我的银行卡丢了,请帮我挂失。

(12)请你提供身份证和银行卡号,还有10元手续费。营业员的声音透着一股慵懒的气息。

(13)反正也没事,索性放肆一回。刚子认真打量着这个女人。咦?女人脸上全是疙疙瘩瘩的——也许是痤疮——暗红一片。厚嘴唇,小眼睛,稀疏的眉毛处被硬生生画上两道黑杠杠,一头栗色的时髦长发也掩饰不住底子。刚子在心底又想起媳妇来,细皮嫩肉的荷花要比这个女人漂亮一百倍。谁说城市里的女人都漂亮?这个恶毒的判断让刚子略略有些得意。

(14)女人窸窸窣窣在怀里的包包里翻找,半天,才娇呼一声,糟了,走得急,我一

分钱都没带。女人开始左顾右盼,瞬间与刚子的目光撞在了一起。

(15)哥,先借我十块钱,好吗?女人问。这次刚子确信,女人是和自己说话,因为周围再没他人。我打电话让朋友来送钱,一会儿就还你。女人补充道。

(16)既然这样,刚子不想表现出丝毫的犹豫,就从兜里噌地掏出一张十块钱递了过去。谢谢哦。女人说。

(17)刚子的汇款很快办好了,接过从窗口递出来的汇款回执,他心里有些犹豫,接下来, 这个问题让他一时不知是该继续坐着还是立刻站起。

(18)先生,您还有什么问题吗?7号窗口里的营业员问。

(19)哦,没有了。刚子站起来,瞬时做出一个决定。刚子对女人说,你慢慢办吧,我走了。

(20)不行!我还没还你钱呢。女人也站起来了。

(21)刚子笑了,一股豪迈之情让他下意识地挺了挺腰杆。没关系,就当帮你个忙,

钱我不要了。刚子吐字清楚,铿锵有力,说完,迈步往外走。

(22)站住,你不能走!女人在身后喊。接着刚子又听到哒哒哒的脚步声。刚子站住,说,我真不要了,不就是十块钱吗?我也做一次好事,你别客气。

(23)我朋友一会儿就到,我必须还你。女人说。

(24)我做好事还不行吗?

(25)不行!

(26)刚子有些不解,问,为什么?

(27)女人顿了一下,说,不为什么。

(28)那我走了。刚子不耐烦地挥挥手。

(29)女人又哒哒哒地追过来,用身子将刚子堵在了大厅中央。女人用手捋捋栗色的长发,又上下打量了刚子一眼,悠悠地说,我是借你的,又不是讨!我自然有朋友来帮,明白不?

女子挂失银行卡

刚子慷慨借钱

刚子很是不明白

【解析】

通读全文,即可梳理出文章情节:

第①~⑧段叙述刚子去银行汇款;第11段叙述女子挂失银行卡;第15段叙述女子向刚子求助;第16段叙述刚子借钱给女子;第20~28段叙述女子坚决要还钱;第29-30两段叙述刚子很是不明白。本题围绕主要情节作答即可。

是不是该傻乎乎地杵在女人身边等她还钱

【解析】从第?段“这个问题让他一时不知是该继续坐着还是立刻站起”这句话中可以推测出刚子犹豫的是“杵在这里等她还钱,还是马上离开”。

⑦段描写大厅里的暖和与屋外的阴冷形成鲜明对比,既突出了银行环境的舒适,更写出了刚子受到优待和尊重时内心的温暖与幸福;

第30段从温暖写到阴冷,烘托了刚子不被信任时内心的迷茫和失落。

【解析】这两处环境描写,实际上是将银行内外的环境作对比,环境的变化实际上是人物心情的变化,可抓住具体语句,紧扣人物的心情来分析。第⑦段“银行大厅里很暖和,与屋外的阴冷截然不同”,将“大厅的温暖”和“外面的阴冷”形成鲜明对比,突出了银行环境的舒适,写出了刚子在银行大厅受到优待和尊重时内心的温暖与幸福;第30段中写的“大厅的温暖”和“外面的阴冷”则表现了刚子不被信任时内心的迷茫。

刚子是一个善良、真诚、朴实、有责任心的人。

示例:刚子不想表现出丝毫的犹豫。就从兜里噌地掏出一张十块钱递了过去。刚子掏钱的动作,果断而坚决,这份豪迈和干脆是其善良、真诚、乐于助人的最好诠释。

【解析】本题考查分析人物形象。回答时要抓住文中的关键句子。如第⑥段中“我给媳妇汇点钱。我在工地干活,她在农村老家……”表现了刚子对家庭的责任,可以看出他是一个朴实、有责任心的人;第16段中“刚子不想表现出丝毫的犹豫,就从兜里噌地掏出一张十块钱递了过去”,刚子掏钱的动作,果断而坚决,这份豪迈和干脆是其真诚、善良、乐于助人的表现;第21段中“一股豪迈之情让他下意识地挺了挺腰杆。没关系,就当帮你个忙,钱我不要了”,表现了刚子豪爽的个性。

刚子“不明白”女人为什么非要还钱,“不明白”自己的善举为何受到质疑与冷漠的亵渎,“不明白”女人的天生优越感来自哪里,“不明白”自己鼓起勇气的帮助为何变得一文不值,“不明白”自己无私的帮助怎么被别人认为自己别有用心。

示例:我认为由于当代社会经济发展,竞争激烈,导致传统美德缺失,人与人之间互不信任,善举难行,这种现状只是暂时的,只要我们相信人心的善良,自觉践行社会主义核心价值观,社会风气定会变得更好。

【解析】题目要求“根据小说内容并结合社会现实”说说刚子不明白的地方,通读全文,通过刚子与女子的对话可知:女子非要还钱,刚子的善举受到怀疑,刚子鼓起勇气帮助别人却被别人误解等都是他不明白的地方。第二问是开放型题目,可结合社会现状,针对文章内容灵活回答,认为正常或不正常都行,但必须阐述理由,扣住“信任”“善行”来回答即可。

⑥第一个偷偷下界河的是一位中士。一天早晨,他下河潜入水中。不一会儿,他爬回到自己一方的岸时,肋骨处中了两颗子弹,后来只活了几个小时。

⑦第二天,两个下等兵下了河。没人再能见到他们,只听见一阵机关枪的哒哒声,过后,便是一片沉寂。

⑧事后,司令部就下了那道禁令。

⑨然而,那条河依然具有不可抗拒的诱惑力。听到潺潺的水声,渴望便从他们心底油然而生。两年半的野战生活已使他们变得蓬头垢面,邋里邋遢。在这两年半的时间里,他们享受不到一丝的快乐。现在他们邂逅了这条河,可司令部的命令却是……

⑩“这该死的命令!”那天晚上,他忿忿地诅咒道。

⑾夜里,他辗转反侧,难以入眠。远处,滔滔河水声萦绕在他的耳际,令他不得一丝安宁。

⑿对,明天他要去,他一定要去,让那道禁令见鬼去吧!

⒀其他的士兵们都睡得很香,最后,他也渐渐进入了梦乡。他做了一个梦,他似乎看到了它——一条河。那条河就在他的面前,期待着他。他站在岸边,脱光了衣服,正欲跃入水中。就在此刻,一只无形的手却紧紧攫住了他的后脖子!

⒁这是一场噩梦。他醒了过来,精疲力竭,天还有亮……

⒂终于来到河边。他停下脚步,注视着它。瞧这河,它的确存在着!一连几个小时他都在担心这只是一种想象,抑或只是大兵们的一种幻觉,一种普遍的错觉。

⒃天气多好啊!他把衣服和枪放在树干旁,纵身跳入水中。一俟他的身体进入水中,承受了两年半的折磨,迄今还留有两道弹痕的肉体,顿时化作了另一个人。无形中,仿佛有一只拿着海绵的手抚过他的全身,为他抹去这两年半中留下的一切印迹。

⒄他时而仰泳,时而侧泳。任凭自己顺流漂浮,还不时长时间地潜入水中……当兵的他一下子变成了一个孩子——他毕竟只有23岁。左右两岸,鸟群在自由飞翔,有时它们盘旋在他的头顶,和他亲昵地打招呼。

⒅不一会儿,顺流漂下的一根树干出现在他的前方。他一个长潜试图抓住树干。他真的抓住了!他在树干边浮出水面,真是太妙了!

⒆可刹那间,他发现约在30公尺开外的前方有一个脑袋。他停下来,想看得清楚些。对方也看到了他,也停了下来。他们默默注视着对方。

⒇他立刻回过神来,恢复到原来的自己——一个经历过两年半炮火洗礼、荣获过十字勋章的士兵。

21、他无法判定他面对的那个人是自己的战友,还是那边的敌人。几分钟的时间,两人在水中一动不动。一个喷嚏打破了平静的僵局。这是他打的喷嚏,像往常一样,很响。紧接着,对方开始向对岸快速游去,他也分秒必争,使尽全力游向自已的岸边。他先上了岸,奔到那树下,一把抓起枪。还好,那边的人刚刚爬出水面,朝自己搁枪的地方跑去。

22、他举起枪,开始瞄准。对他来说,要打中对方的脑袋实在是再简单不过的了,他赤裸着身子,在约20米的地方奔跑,是很容易击中的活靶子。

23、不,他没有扣动扳机。那人就在对岸,赤条条的,就像刚从娘胎里出来时一样。而自己端枪站在岸的这边,也赤裸着身子。

24、他无论如何开不了枪。两个人都赤裸着,没名没姓,没有国籍,没有穿卡其布军装的自己。

25、他实在无法扣动扳机,他觉得此刻这条河没能把他们隔开;相反,却把他们联接在一起了……

26、对岸枪声响起时,他只是瞥见鸟群被惊起。他倒了下,先是颓然跪下,随后整个身子直挺挺地扑倒在地上。

(节选自《外国微型小说300篇》)

A

B

【解析】B、的理解与主题无关。E、作品的最大悲剧性在于战争对人性的压抑,而非“一个战士的心中若是人性占了上风,给了对手以喘息的机会,必然会酿成自身的灾难。在对敌斗争中,这是应该记取的教训”。

①关注大自然,对正常、美好的生活充满向往。

②心地善良,有人性的“美”。

③对战争的残酷与扼杀人性有反感情绪。

④十分机警,反应快捷。

【解析】结合文章对“他”的描写,概括其形象特点,每点2分,答出三点可给满分。

这些文字构筑的环境描写,具有多方面的作用。

①衬托人物形象,烘托人物心理,巧妙地反映出主人公对外在景物的关注,映射出“他”对大自然、对美好生活的关注和向往。

②衬托出战争等悖逆人性的残酷、可恶,抒写和表达了作者反对戕害、呼唤人性的情感和愿望。

③渲染和丰富了小说的背景层次,真实可感,如临其境,具有画面美。

④推动和牵引了故事情节发展。

⑤从结构上看,相似的环境描写形成前后的呼应。

⑥营造了特定的氛围,独自游泳时的环境描写,营造了一种暂时的轻松与快乐的气氛,使人忘记了这是在战场上;而最后一段的鸟群惊起的描写,则营造出变故突然发生之时的紧张气氛,加强了文章情节发展的张弛效果。

【解析】明媚和熙的春天、潺潺的水声、鸟群等的作用,即环境描写的作用,可考虑衬托人物形象,烘托人物心理,衬托出战争等悖逆人性的残酷、可恶,渲染和丰富了小说的背景层次等,每点2分,答出三点给满分,言之有理即可酌情给分,不必太拘泥于答案。

观点一:承载托付起文章的主题思想和主题情感,使小说的主题深刻丰富。

①从表面上看,界河真实的反应出战争双方对立的现实。

②透过界河的对立,体现了作者对战争等破坏美好,破坏和平,戕害人性等问题的思考。

③透过界河所发生的悲剧故事,表达了作者对反对戕害,呼唤人性的情感愿望。

观点二:使小说的结构严谨有序,新颖别致。

①围绕界河展开发展故事情节,使故事事件紧凑有序。

②以界河为纽带和载体,将小说中的环境,人物等要素扭结勾连精巧自然。特别是通过小说高潮部分的描写,人们似乎感受到界河如一面镜子,在河的彼岸发生着如“他”一般的故事,只不过这次失去生命的是“他”而已。扩大了小说表现的内涵。

③围绕界河展开的战争题材的小说,却不见残酷的战争场面,新颖别致,耐人深思回味。

观点三:使小说的象征(或隐喻)意蕴鲜明深远。

①以河流为载体,托付扭结起来的环境、人物、故事等要素,让象征的手法特征鲜明。

②界河本是自然之河,河的两岸风光一致,鸟儿自由飞翔,而人却不得跨涉,象征意蕴深远,反思意味层次丰富。

③小说中的界河,人物,故事都没有特定的名称,有助于象征意义的表达,容易启发读者体悟象征性。

【解析】本题考查“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”考点,能力层次为F,侧重“探究”能力的考查。观点2分,理由每点2分,言之有理即可酌情给分,不必太拘泥于答案。

精瘦短小的汉子站起来,走到索前,从索头扯出一个竹子折的角框,只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖地一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡谷。一只大鹰在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛在风中抖。再看时,瘦小汉子已到索子向上弯的地方,悄没声地反着倒手拔索,横在索下的绳也一抖一抖地长出去。

⑤大家正睁眼望,对岸一个黑点早停在壁上。不一刻,一个长音飘过来,绳子抖了几抖。三条汉子站起来,拍拍屁股,一个一个小过去。领队哑声问道:“可还歇?”余下的汉子漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

⑥牛早卧在地上,两眼哀哀地慢慢眨。两个汉子拽起一条牛,骂着赶到索头。那牛软下去,淌出两滴泪,大眼失了神,皮肉开始抖。汉子们缚了它的四蹄,挂在角框上,又将绳扣住框,发一声喊,猛力一推。牛嘴咧开,叫不出声,皮肉抖得模糊一层,屎尿尽数撒泄。过了索子一多半,那边的汉子用力飞快地收绳,牛倒垂着,升到对岸。这边的牛哀哀

地叫着,汉子们并不理会,仍一头一头推过去。之后是运驮子,就玩一般了。这边的汉子也一个接一个飞身小过去。

⑦我战战兢兢跨上角框,领队吼一声:“往下看不得,命在天上!”猛一送,只觉耳边生风,僵着脖颈盯住天,倒像俯身看海。自觉慢了一下,急忙伸手在索上向身后拔去。这索由十几股竹皮扭绞而成,磨得赛刀。手划出血来,黏黏的反倒抓得紧。手一松开,撕得钻心一疼,不及多想,赶紧倒上去抓住。猛然耳边有人笑:“莫抓住不撒手,看脚底板!”方才觉出已到索头。慎慎地下来,腿子抖得站不住,脚倒像生下来第一遭知道世界上还有土地,亲亲热热跺几下。

⑧猛听得空中一声唿哨,尖得直入脑髓。回身却见领队早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。

⑨牛终于又上了驮,铃铛朗朗响着,似是急急地要离开这里。上得马上,才觉出一身黏汗,风吹得身子抖起来。顺风出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。

以壁顶为观察点,变换视角,从视觉、听觉、内心感受多方面描写,使人如临其境。

【解析】考查描写类表达技巧,可转换题目,即“文中画线部分用了什么手法表现峡谷的险峻气势”?“视觉、听觉”比较容易,由所见之景方位不同推出“视角变化”,“俯望怒江,蓦地心中一颤,再不敢向下看”为内心感受。

牛不肯挪动半步的恐惧和溜索时流泪发抖:

(1)侧面表现怒江峡谷的高峻险恶;

(2)与“我”“战战兢兢”互相映衬;又与领队及汉子的勇敢无畏形成反衬。

【解析】作用题,但角度单一,难度较小。文章中的牛之所以充满恐惧感,就是因为怒江峡谷的高峻险恶,此属侧面表现。而人物刻画方面的作用则包含两方面,一是“战战兢兢”的“我”,这是映衬;二是勇敢无畏的领队和汉子们,这是反衬。在答题是注意不要遗漏其中任何一方面。

(1)“懒懒”地说话、“稳稳”地坐在马上:表现他在怒江天险前的从容不迫,胸有成竹;

(2)敲一敲溜索,“吼”我过江:表现他认真负责,关爱部下;

(3)瞟一眼,问一声:表现他受人尊敬,与手下配合默契;

(4)一声唿哨、最后一个过溜索:表现他的英雄气概,粗犷豪迈。

【解析】鉴赏人物形象题。这一题型也是平时训练重点,只需找出和人物相关的内容,再根据内容概括形象的特点即可。

深刻意蕴:(1)飞渡峡谷的情景:表现人在自然面前接受挑战,战胜艰险;

(2)驮队的人际关系:体现团结协作,相互信任,关心爱护;

(3)动物形象:隐喻人应该像雄鹰飞翔、像骏马奔驰,而不是像牛那样软弱畏缩;

(4)“我”与领队的对照:表示人会在艰苦磨练中成长。

情感取向:(1)骏马、雄鹰、高山峡谷:对雄奇险峻崇高的赞美;

(2)领队、精瘦汉子:对乐观向上人生态度的赞美;

(3)牛的恐惧、发抖:对平庸、畏难的厌弃。

(4)本文所写生存画面:张扬了原始、野性的阳刚之美。

【解析】探究题。无论是探究深刻意蕴还是分析作者的情感取向,都要从不同角度出发,不能只局限于一点。深刻意蕴:①角度一:整体把握。驮队飞渡峡谷代表战胜自然和艰险;②角度二:领队和汉子们。表现团结协作,相互信任,关心爱护以及无畏勇敢;③角度三:雄鹰、骏马、牛等动物形象。正反对比,隐喻人应该有雄鹰、骏马那样的精神,而不能想牛那样软弱畏缩。④角度四:“我”和领队。表现艰苦环境能磨练人。情感取向:分析文章蕴含的思想感情,需结合全文,从不同角度去发掘。

⑦显然这小子是要剃头或刮脸修胡子。当然一概是白活儿。

⑧一个年轻的剃头师傅赶紧躬身让位。那蓝翎爷也不搭话,将马鞭丢在地上,一屁股坐在空木椅上。

⑨谁知那木椅早已破朽,加之这蓝翎爷体肥身重,木椅“咔嚓”一声就散了架。这家伙一个四仰八叉摔在地上。

⑩这还了得!蓝翎爷火从天降,怒从胆生,抓起地上的马鞭,劈头盖脑就向小师傅猛抽起来,直抽得小师傅满脸淌血,爹一声妈一声叫着,他才给两个小卒扶到另一个剃头挑儿前。

⑾那挑子一头火正旺,铜盆里的净水正冒热气。

⑿挑儿前一个年过半百的瘦老头儿正在刀荡子上“哧哧”荡刀。

⒀小卒就把蓝翎爷扶到木椅上坐好,催促老师傅抓紧干活儿。

⒁到底是老马识途。瘦老头儿就小心翼翼,轻手轻脚给蓝翎爷盘起辫子剃起来。那半

寸宽极好钢口的红木短把儿剃刀,被荡得吹毛立断,直把蓝翎爷辫子周边刮得油光锃亮,苍蝇落上都得打滑。

⒂蓝翎爷给刮得懒洋洋,就有睡意,就有小卒子过来用背托着头。老人就把刀板儿在睡脸上游动。

⒃那剃刀在阳光下熠熠闪亮,那蓝翎爷就“呼噜呼噜”睡。

⒄脸刮完,瘦老头儿就拿白毛巾去挑子一头热铜盆里蘸个热毛巾,用手边试凉热边把毛巾蒙到蓝翎爷脸上。这是最后一道工序。热巾上脸,蓝翎爷就醒了。按规矩老师傅掀起毛巾盖住眼睛,轻松地在下巴和脖子处又找几刀,这才把热毛巾在胖脸上一擦,撤掉脖子上围的大毛巾,把蓝翎爷头一扶,小卒子就顺势把蓝翎爷扶起来。

⒅瘦老头儿必恭必敬把手一张,说,爷您走好!那蓝翎爷就给小卒向枣红马扶去。

⒆几个小卒把蓝翎爷扶上马。一个小卒问:爷,咱还去哪儿?

⒇蓝翎爷不出声,小卒子就再问。还是不出声。

21、另一个小卒子就惊恐地说,别问了,你看咱爷脖子咋出血了?几个人就惊惧去扶蓝翎爷。哪来得及,人从马上跌下来,头咕噜咕噜滚落一边,腔子里血杀猪般喷射出来。

22、集市人就窃窃私语围观。

23、是剃刀侠……

24、人群里一句话提醒小卒子们,就都抽刀去奔那老剃头匠 。

25、哪里还寻得人影。有人说,见了,从城门楼子顶尖儿,跳上大栅巷子房上,走了。

特点:繁华热闹。(2分)

作用:渲染气氛,为人物的出场作铺垫;烘托人物形象,突出剃刀侠艺高人胆大。(2分)

【解析】本题考查鉴赏环境描写的能力。

作答此题,学生首先要知道文章开头的环境描写的作用:奠定全文基调、渲染xxx样的氛围、烘托人物性格或心情、为下文做铺垫、暗示情节的发展、暗示人物的心理、作为全文的线索、推动情节的发展、点明事件的背景等。

答题时首先要答出环境特点即繁华,然后再分条作答作用。

(1)瘦老头儿荡刀;(2)蓝翎爷给刮得懒洋洋,并“呼噜呼噜”睡;(3)剃头后老师傅又找几刀;(4)上马后,小卒子问蓝翎爷,蓝翎爷不出声。

【解析】本题考查对文章信息的提取概括能力以及伏笔写作手法的运用。

作答此题,学生首先要知道何为伏笔--伏笔,指文章或文艺作品中,在前段里为后段所作的提示或暗示。然后学生再认真阅读选文,找出关键句子。

“挑儿前一个年过半百的瘦老头儿正在刀荡子上‘哧哧’荡刀”,“蓝翎爷给刮得懒洋洋,并'呼噜呼噜'睡“,“上马后,小卒子问蓝翎爷,蓝翎爷不出声“等处,看似与文章无关联,其实是对下文将要出现的人物或事件预先作的某种提示或暗示,或者说是前文为后文情节埋伏的线索。

(1)形体上:蓝翎爷体肥身重,剃刀侠却是年老体瘦;

(2)身份地位上:蓝翎爷前呼后拥,剃刀侠势单力薄;

(3)处世态度上:蓝翎爷暴虐成性,欺行霸市,耀武扬威,剃刀侠淡泊名利,处变不惊,自甘寂寞。

【解析】本题考查欣赏人物形象的能力。

人物的对比要从多个角度比较,结合时代背景和情节,从外部特征到内部特征.外部特征如外形,内部特征如身份、处事态度等。

(1)歌颂了杀富济贫、扶危济困的侠义精神;

(2)寄托了人们惩处邪恶、彰显正义的善良愿望和朴素理想;

(3)弱小战胜强权,正义挫败邪恶,反映出民众的智慧和力量。

【解析】本题考查对文章主旨的探究。作答此题,学生首先要知道如何快速总结一篇小说的主题:

第一步:分析主人公的形象;

第二步:看主人公与其他人物关系;

第三步:联系写作背景(往大了说可以是时代背景,往小了说可以是故事发生的场景,人物关系背景等)

本文主人公是剃头侠,他的形象是一个杀富济贫、惩处邪恶的侠义之士,剃头侠隐身民众中,与蓝翎夜对立,再看蓝翎爷鞭打年轻的剃头师傅和剃头侠杀死这个作威作福的蓝翎爷的事,可看出寄托了弱小战胜强权,正义挫败邪恶的美好愿望,反映出民众的智慧和力量。

③瞎眼乞丐刚从他面前“嗒嗒嗒”走过去,他就迈动了步子。衣衫褴褛的乞丐立即转过身来。

④“等一等,先生,耽搁你一点时间。”

⑤帕森斯先生说:“已经迟了,我有约会。你想让我给你点东西吗?”

⑥“我不是乞丐,先生,我的确不是,我这儿有些小玩意儿。”

⑦他摸索着,把一个小物件塞进帕森斯先生的手掌——“挺精巧的打火机,只要一元。”

⑧帕森斯先生站在那儿,略略感到有些烦恼和尴尬。他是一个俊雅的男人,身着整洁的灰色衣服,头戴灰色宽边礼帽,手握一根棕榈木手杖。当然,兜售打火机的人永远不会看到这些……“我不抽烟。”他说。

⑨“等一等。我断定你认识许多抽烟的人,买一个作送人的小礼物吧!”乞丐谄媚地说,“先生,你不会拒绝帮助一个可怜人吧?”瞎眼乞丐紧紧抓住帕森斯先生的袖子。

⑩帕森斯先生叹了口气,伸手在内衣口袋里摸出两张五角票来,放进乞丐手中:“当然,我会帮你的。你说得对,我可以把这东西送人。或许电梯司机会——”他犹豫了一下,不想显得粗鄙好奇,即使是同一个瞎眼小贩在一起。“你是不是完全失明了?”

⑾乞丐把钱装进口袋,“十四年了,先生。”接着,又加了一句,带着一种神经质的自豪,“韦斯特伯里,先生,我过去也是其中一员。”

⑿“韦斯特伯里,”帕森斯先生念叨了一遍这个名字,“噢,是的,那次化学爆炸……报纸多年都不提它了。当时它被认为是最大的一次灾难。”

⒀“你想知道我是怎样瞎的吗?”乞丐喊道,“喂,听听吧!”他的话语里含着痛苦,但又带着一种讲故事的人时常有的夸张味道。“当时,化学药品店里,我最后一个跑出去。楼房在不断爆炸,跑出去就有了活的希望。许多人都安全冲出门,跑远了。当我冲到门口,正在那些大铁桶之间爬动时,后面有人拉住我的腿,说,‘让我过去,你——’他也许是个疯子,谁知道!我试图从心里宽恕他,先生。但他比我强壮得多,他把我拉了回去,从

我身上爬了过去!他把我踏进尘埃里,出去了。我躺在那儿,毒气把我包围了,还有火在燃烧,药品在……”他咽下一口唾液——颇为熟练地抽动了一下鼻子——满含着期望,默默无语地站着。他或许还会讲出下面的话来:“太不幸了,伙计,不幸极了,那么,我想——”

⒁“这就是那个故事,先生。”

⒂春风从他们身上拂过,温润,刺骨。

⒃“不完全是。”帕森斯先生说。

⒄瞎眼的小贩发疯似地颤抖起来,“不完全是?你这是什么意思,你——”

⒅“故事是真的,”帕森斯先生说,“除去信口雌黄的部分。”

⒆“信口雌黄的部分?”他粗野地哇哇叫着,“哎呀,先生——”

⒇“我也曾在化学药品店里待过。”帕森斯先生说,“可事实不是这样的, ,马克沃德特。”瞎子好长时间站在那儿一动不动,只是一个劲儿地狠狠咽着唾液。最后,他忍着气,说:“帕森斯,上苍有眼,上苍有眼!我还认为你——”接着,他再一次大声地叫道,“是的,可能,可能,但我却瞎了!我是瞎子,你一直站在这儿让我滔滔不绝地讲啊讲,你一直在嘲笑我!我真是瞎了眼啊!”

21、街上的行人都扭过头来瞪着他。

22、“你走开,我瞎了!你听见没有?我是——”

23、“算了吧,”帕森斯先生说,“别这样吵吵啦,马克沃德特……我也是个瞎子。”

1、联系上下文内容,简要分析文中画波浪线语句景物描写的作用。(4分)

(1)空气里满含着春意,金色的阳光洒在柏油路面上,暖暖的。

(2)春风从他们身上拂过,温润,刺骨。

渲染和暖的气氛,并以暖春之景烘托帕森斯的怜悯之情、恻隐之心。

以景写情。“温润”烘托出马克沃德特沉浸在自己让人充满同情的回忆里;“刺骨”烘托出听者帕森斯内心对谎言的厌恶、对说谎者的寒心。

【解析】本题考查分析作品体裁特征和作品表现手法的能力。环境描写的作用,应从故事情节、人物形象塑造、主题三个方面考虑,特别对小说开头环境描写的作用更需如此考虑。

是你把我拉回去并从我身上爬过去的,是你比我强壮得多!

【解析】本题考查分析作品结构的能力,能力层级为C级。梳理故事情节,是小说中常见的命题方式,做题时要关注上下文的情节,根据故事情节写出恰当的句子。

①外貌对比:将马克沃德特的又脏又丑与帕森斯的俊雅脱俗作对比。

②德行对比:将马克沃德特的伪善自私与帕森斯的真诚善良作对比。

③人生态度对比:将马克沃德特的自暴自弃与帕森斯的自尊自强作对比。

【解析】本题考查分析作品表达技巧和评价作品思想内容的能力。对比手法在小说中非常突出,多方面、多角度的对比对突出人物形象性格起到了十分重要的作用。解题时,应结合文本找出文中形成对比的具体事例,然后加以阐述。

前文的伏笔,使结尾在情理之中。例如:①“一动不动地站在旅馆门前”“听”都暗示着他是一个盲人,“对所有盲人的怜悯”则是他自身的失明而产生的强烈情感。②“你说得对,我可以把这东西送人。或许电梯司机会——”这里也暗示了他是一个盲人,因为看不到电梯的楼层显示,所以需要别人的帮助。

【解析】本题考查分析作品结构的能力,能力层级为C级。结尾为什么“在情理之中”?回答这个问题,就要去前面梳理整个故事情节,然后概括情节内容,得出自己的结论。

①标题集中体现人物特点:马克沃德特始终强调自己是瞎子,并想以谎言来博得别人的同情;而帕森斯先生也是瞎子,但他努力奋斗终获成功,使自己的生命有了尊严!

②标题暗含小说的主题:鞭挞人性丑恶虚伪者,赞扬身处逆境却自尊自强的人性光辉、道德美善者。

【解析】本题考查赏析作品形象、概括小说主题、对作品进行个性化阅读和有创意的阅读的能力。揭示人物形象的典型意义、时代意义是小说塑造形象的重要方面,做题时要结合小说的人物和主题进行深入挖掘。