高中历史人教版(新教材) 中外历史纲要上:第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共42张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史人教版(新教材) 中外历史纲要上:第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共42张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-08-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。从中华文明起源到秦汉统一多民族

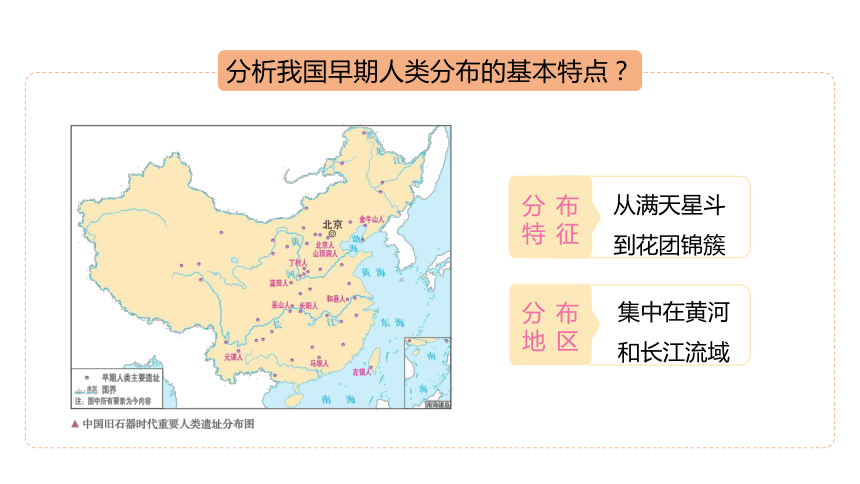

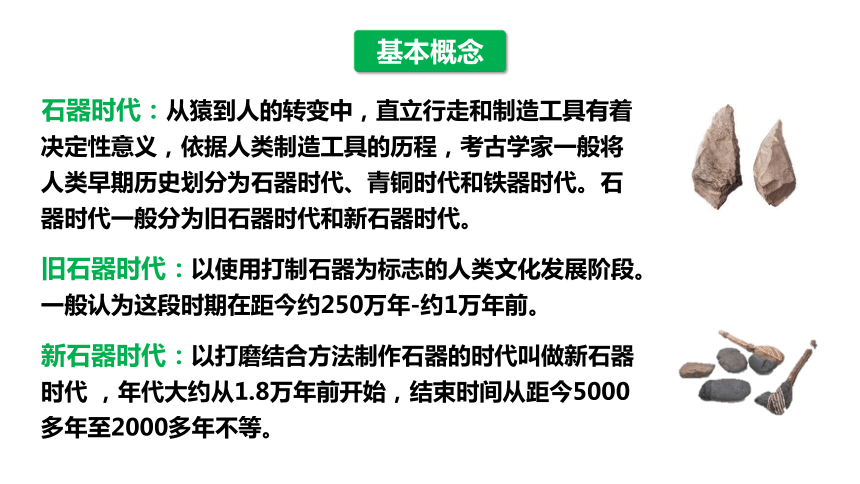

封建国家的建立与巩固第一单元第一单元 第1课中华文明的起源与早期国家教 学 目 标1 早期文明起源的分布及其特征2 早期国家形成的原因及特征3 夏朝的建立4 商和西周时期政治、经济的发展思考问题:远古时期的人们是如何生产、生活的呢?从猿到人的转变中,直立行走和制造工具有着决定性意义河姆渡聚落房屋石器时代的古人类和文化遗存一蓝田人北京人元谋人山顶洞人原始群居生活,使用打制石器,自然火磨制石器,钻孔技术,人工取火,渔猎活动云南元谋,170万年前,打制石器,渔猎采集陕西蓝田,距今80万年集中在黄河和长江流域从满天星斗到花团锦簇分析我国早期人类分布的基本特点?石器时代:从猿到人的转变中,直立行走和制造工具有着决定性意义,依据人类制造工具的历程,考古学家一般将人类早期历史划分为石器时代、青铜时代和铁器时代。石器时代一般分为旧石器时代和新石器时代。

旧石器时代:以使用打制石器为标志的人类文化发展阶段。一般认为这段时期在距今约250万年-约1万年前。

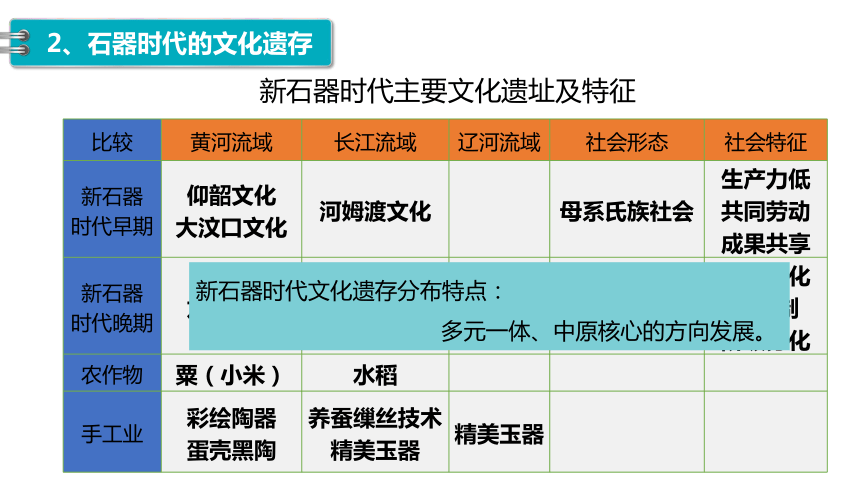

新石器时代:以打磨结合方法制作石器的时代叫做新石器时代 ,年代大约从1.8万年前开始,结束时间从距今5000多年至2000多年不等。如何比较新旧石器新石器时代文化遗存分布特点:

多元一体、中原核心的方向发展。新石器时代主要文化遗址及特征农业文明的诞生——新石器时代和原始农耕

远古时代的传说——先民集体记忆(没有文字的文明智慧)

考古发现的社会组织——社会等级和政治实体(国家特征的雏形)中华文明的起源中蕴藏着文明的因素生产力的发展剩余产品出现私有财产出现出现贫富分化奴隶主及奴隶阶级产生国家机器出现,原始社会解体奴隶社会取代原始社会是历史的进步,是社会生产力发展的必然结果。遗址中的墓葬随葬品悬殊奴隶社会取代原始社会是历史的进步从部落到国家二华夏族的传说黄帝炎帝阪泉之战炎黄联盟华夏族蚩尤其他部落涿鹿之战国家产生的背景及概况背景:禹治水有功,接受舜的禅让,成为部落联盟首领

概况:约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。

约公元前1600年,商部族首领汤,发兵讨桀,大败夏兵,夏朝灭亡。禅让制:尧舜时期,通过推举和考察的方式,民主推选部落联盟首领的制度。

王位世袭制:国家王位由一个家族世代承袭的制度。特点是王位在一家一姓中传承。夏 朝夏 禹约前2070年—约前1600年123权力继承方式:禹传启,传子代替传贤,世袭制代替禅让制,家天下代替公天下。中央机构:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。地方官理:夏王直接统治夏后氏部落,其他部族实行间接统治。史料一 神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农耕,神而化之,使民宜之,故谓之神农氏。 ——《白虎通》

史料二 禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入。载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山。

——《史记》

民间的神话传说,依据先民的集体记忆写成的《白虎通》、《史记》,虽然这给我们提供了了解先民创世、繁衍生息的一些历史信息,但是不能作为信使,因为当时没有发明文字,或简单的符号或系绳记事等,如果有重大考古发现可以证明,则可信了。思考:史料中的远古传说可信吗?史料 中国学者吴庆龙等在《科学》杂志发表论文,证实公元前1920年左右,黄河流域的积石峡地区发生了一场特大洪水。他们推测,“大禹治水”的故事可能就来自于此,从而佐证了夏朝的存在。这一结论在学界引起广泛质疑:首先,积石峡位于青海省,华夏先民没有能力在这里构建水利工程——虽然《史记?夏本纪》中有“导(道)河积石”的描述,但“积石”与堰塞湖遗址所在的积石峡,未必是同一码事;其次,现在最有可能是夏朝故地的二里头文化遗址,上限不超过公元前1750年,和积石峡洪水有约200年的时间差。思考:依据上述材料归纳对于夏朝是否真的存在,史学界有哪些看法?

为什么史学界会质疑夏王朝存在的真实性?民间一种主张肯定夏王朝真实存在;另一种质疑夏朝存在的真实性。

质疑的原因:一是文献不足,缺乏记录夏朝史实的文字史料;

二是实物不足,缺乏确凿有力的考古实物材料。商和西周三约公元前1600年,商部落首领汤推翻了夏朝,建立商朝。

商都多次迁移,后定于殷,也称殷朝。商朝的建立商朝的国家管理结构是内外服制。内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的方国和部落。统治方式东到大海,西及陇山,

南跨江汉,北至燕山势力范围商 朝商 汤约前1600 年,商汤建商朝123文字:甲骨文是商人刻写的占卜记录,是一种成熟的文字。国家机构:商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官。国家管理结构是内外服制。疆域:东到大海, 西及陇山,南跨江汉,北至燕山。史料一 “国之大事,在祀与戎。” ——《左传》

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。” ——《礼记》

史料二 “殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。” ——《史记》 思考:上述史料反映商朝的政治制度有哪些特点?神权色彩浓厚,神权与王权结合;商王对外服的控制力有限。建立:公元前1046年,周武王伐商,双方在牧野展开激战,商朝灭亡,建立周朝,定都镐京,史称西周。西周的建立周王将王畿直接控制的镐京之外

的广大地区,封授给王族子弟、功臣和前朝贵族,在地方建立世袭的诸侯国。分封制宗法制是具有血缘关系的宗族组

织内部的制度,严格实行嫡长子继承制。宗法制公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。西周的灭亡西 周周武王前1046 年,周武王建西周123政治制度:西周实行分封制与宗法制,史称“封建亲戚,以蕃屏周”。国人暴动:公元前841年,周厉王为政暴虐,引发了国人暴动。周厉王出逃,诸侯共伯和被推举摄政,史称共和行政。西周灭亡:公元前771年,西北游牧民族犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。农业:农业是主要生产部门,井田制是基本土地制度。生产工具主要有木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

手工业:青铜铸造是主要部门,绢帛是贵族的主要衣料。商和西周的经济西周的政治经济制度:分封制、宗法制、礼乐制与井田制分封制度-天下归姬:

分封对象:王族子弟、功臣、前朝贵族。

宗法制度-天下归嫡:

核心特点:嫡长子继承制。礼乐制度-天下归序:

严格的等级秩序规范社会行为。

井田制度-天下归王:

普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。西周利簋,簋腹内底铸铭文4行33字如下:

武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝 。思考:考古材料甲骨文和青铜铭文的作用?甲骨文反映了商朝政治、军事、宗教等史实;

青铜铭文反映了西周贵族的各种活动。文明、文明的起源与早期国家石器时代、从三皇五帝到夏朝、商和西周多元一体,源远流长传世文献与考古研究相结合能为 “中国是世界上农业最早的起源地之一”结论提供最有力的证据是( )

A、传说、记载和遗址

B、遗物、遗址和传说 C、遗址、化石和记载

D、化石、遗址和遗物测当堂测试文字记载属于历史书面材料,实物证据包括遗址和遗物是历史研究中相对可靠的资料,历史传说属于口口相传的故事,其中可能穿插着一些历史信息,但是可信度较低。故D项正确。D准确掌握基本的历史概念,排除错误选项。答案解析测试1 史学家虽未发现夏朝考古的直接证据,但发现了与其时间地点最吻合的遗址,它是( )

A、姜寨遗址 B、牛河梁遗址 C、二里头遗址 D、殷墟遗址测当堂测试答案解析考古学家在河南偃师发现的二里头遗址,很有可能是夏文化的遗存。二里头遗址对研究华夏文明的渊源、国家的兴起、城市的起源、王都建设、王宫定制等重大问题具有重要的参考价值,故C项正确。姜寨遗址,中国黄河中游新石器时代以仰韶文化为主的遗址。故A项错误。牛河梁遗址属于新石器时代晚期的红山文化,故B项错误。殷墟遗址是商朝晚期都城遗址,反映了商朝的文化,故D项错误。C牢记基础很重要测试2 某学者所著的历史论文中先后呈现如下材料:“芒芒禹迹,划为九州” ;“夏有乱政,而作禹刑”(《左传》昭公六年);“鲧作城郭”(《世本?作篇》)。据此推断,这位学者所引材料最有可能是为了说明( )

A.阶级的产生 B.早期国家诞生

C.王的出现 D.世袭制的确立测当堂测试答案解析材料中的“芒芒禹迹,划为九州”意思是大禹走过的地方,成为了现在的九州; “夏有乱政,而作禹刑”意思是夏朝时因为社会混乱,所以统治者制定了一部刑法,被称为禹刑,即夏朝已经有了刑法;“鲧作城郭”意思是鲧建立城郭,综合分析可以推断作者意在说明早期国家诞生。故B项正确。其余三项与材料无关,排除。B注意传世文献的史料价值测试3 据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出( )

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化测当堂测试测试4 答案解析商朝王位继承多是兄终弟及,血缘关系松弛,争夺王位激烈,王位更迭频繁。西周实行嫡长子继承制,王位继承制度化规范化,血缘关系强化,王位更迭相对稳定。故B项正确。

禅让制被王位世袭制所取代,且影响在选拔标准上是选贤任能,故A错。C项无考证。D项错在“弱化”,西周宗法制应是强化了血缘关系。B依据材料提取有效信息,排除错误选项。周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封( )

A.推动了文化的交流与文化认同 B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制 D.确立了贵族世袭特权测当堂测试测试5 答案解析据材料可知,分封制下派出去的都是皇室宗亲,逐渐与当地人民融合,加强了周部落与周边其他地区文化的交流和认同,有利于统一多民族国家的形成,巩固西周对地方的统治。故A项正确。分封制下地方诸侯有相对独立性,没有实现王室对地方的直接控制,排除C项;宗法制保证了贵族在政治上的世袭特权,排除D项。A注意分封制在当时的积极作用和影响谢谢观看!

封建国家的建立与巩固第一单元第一单元 第1课中华文明的起源与早期国家教 学 目 标1 早期文明起源的分布及其特征2 早期国家形成的原因及特征3 夏朝的建立4 商和西周时期政治、经济的发展思考问题:远古时期的人们是如何生产、生活的呢?从猿到人的转变中,直立行走和制造工具有着决定性意义河姆渡聚落房屋石器时代的古人类和文化遗存一蓝田人北京人元谋人山顶洞人原始群居生活,使用打制石器,自然火磨制石器,钻孔技术,人工取火,渔猎活动云南元谋,170万年前,打制石器,渔猎采集陕西蓝田,距今80万年集中在黄河和长江流域从满天星斗到花团锦簇分析我国早期人类分布的基本特点?石器时代:从猿到人的转变中,直立行走和制造工具有着决定性意义,依据人类制造工具的历程,考古学家一般将人类早期历史划分为石器时代、青铜时代和铁器时代。石器时代一般分为旧石器时代和新石器时代。

旧石器时代:以使用打制石器为标志的人类文化发展阶段。一般认为这段时期在距今约250万年-约1万年前。

新石器时代:以打磨结合方法制作石器的时代叫做新石器时代 ,年代大约从1.8万年前开始,结束时间从距今5000多年至2000多年不等。如何比较新旧石器新石器时代文化遗存分布特点:

多元一体、中原核心的方向发展。新石器时代主要文化遗址及特征农业文明的诞生——新石器时代和原始农耕

远古时代的传说——先民集体记忆(没有文字的文明智慧)

考古发现的社会组织——社会等级和政治实体(国家特征的雏形)中华文明的起源中蕴藏着文明的因素生产力的发展剩余产品出现私有财产出现出现贫富分化奴隶主及奴隶阶级产生国家机器出现,原始社会解体奴隶社会取代原始社会是历史的进步,是社会生产力发展的必然结果。遗址中的墓葬随葬品悬殊奴隶社会取代原始社会是历史的进步从部落到国家二华夏族的传说黄帝炎帝阪泉之战炎黄联盟华夏族蚩尤其他部落涿鹿之战国家产生的背景及概况背景:禹治水有功,接受舜的禅让,成为部落联盟首领

概况:约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。

约公元前1600年,商部族首领汤,发兵讨桀,大败夏兵,夏朝灭亡。禅让制:尧舜时期,通过推举和考察的方式,民主推选部落联盟首领的制度。

王位世袭制:国家王位由一个家族世代承袭的制度。特点是王位在一家一姓中传承。夏 朝夏 禹约前2070年—约前1600年123权力继承方式:禹传启,传子代替传贤,世袭制代替禅让制,家天下代替公天下。中央机构:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。地方官理:夏王直接统治夏后氏部落,其他部族实行间接统治。史料一 神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农耕,神而化之,使民宜之,故谓之神农氏。 ——《白虎通》

史料二 禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入。载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山。

——《史记》

民间的神话传说,依据先民的集体记忆写成的《白虎通》、《史记》,虽然这给我们提供了了解先民创世、繁衍生息的一些历史信息,但是不能作为信使,因为当时没有发明文字,或简单的符号或系绳记事等,如果有重大考古发现可以证明,则可信了。思考:史料中的远古传说可信吗?史料 中国学者吴庆龙等在《科学》杂志发表论文,证实公元前1920年左右,黄河流域的积石峡地区发生了一场特大洪水。他们推测,“大禹治水”的故事可能就来自于此,从而佐证了夏朝的存在。这一结论在学界引起广泛质疑:首先,积石峡位于青海省,华夏先民没有能力在这里构建水利工程——虽然《史记?夏本纪》中有“导(道)河积石”的描述,但“积石”与堰塞湖遗址所在的积石峡,未必是同一码事;其次,现在最有可能是夏朝故地的二里头文化遗址,上限不超过公元前1750年,和积石峡洪水有约200年的时间差。思考:依据上述材料归纳对于夏朝是否真的存在,史学界有哪些看法?

为什么史学界会质疑夏王朝存在的真实性?民间一种主张肯定夏王朝真实存在;另一种质疑夏朝存在的真实性。

质疑的原因:一是文献不足,缺乏记录夏朝史实的文字史料;

二是实物不足,缺乏确凿有力的考古实物材料。商和西周三约公元前1600年,商部落首领汤推翻了夏朝,建立商朝。

商都多次迁移,后定于殷,也称殷朝。商朝的建立商朝的国家管理结构是内外服制。内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的方国和部落。统治方式东到大海,西及陇山,

南跨江汉,北至燕山势力范围商 朝商 汤约前1600 年,商汤建商朝123文字:甲骨文是商人刻写的占卜记录,是一种成熟的文字。国家机构:商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官。国家管理结构是内外服制。疆域:东到大海, 西及陇山,南跨江汉,北至燕山。史料一 “国之大事,在祀与戎。” ——《左传》

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。” ——《礼记》

史料二 “殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。” ——《史记》 思考:上述史料反映商朝的政治制度有哪些特点?神权色彩浓厚,神权与王权结合;商王对外服的控制力有限。建立:公元前1046年,周武王伐商,双方在牧野展开激战,商朝灭亡,建立周朝,定都镐京,史称西周。西周的建立周王将王畿直接控制的镐京之外

的广大地区,封授给王族子弟、功臣和前朝贵族,在地方建立世袭的诸侯国。分封制宗法制是具有血缘关系的宗族组

织内部的制度,严格实行嫡长子继承制。宗法制公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。西周的灭亡西 周周武王前1046 年,周武王建西周123政治制度:西周实行分封制与宗法制,史称“封建亲戚,以蕃屏周”。国人暴动:公元前841年,周厉王为政暴虐,引发了国人暴动。周厉王出逃,诸侯共伯和被推举摄政,史称共和行政。西周灭亡:公元前771年,西北游牧民族犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。农业:农业是主要生产部门,井田制是基本土地制度。生产工具主要有木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

手工业:青铜铸造是主要部门,绢帛是贵族的主要衣料。商和西周的经济西周的政治经济制度:分封制、宗法制、礼乐制与井田制分封制度-天下归姬:

分封对象:王族子弟、功臣、前朝贵族。

宗法制度-天下归嫡:

核心特点:嫡长子继承制。礼乐制度-天下归序:

严格的等级秩序规范社会行为。

井田制度-天下归王:

普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。西周利簋,簋腹内底铸铭文4行33字如下:

武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝 。思考:考古材料甲骨文和青铜铭文的作用?甲骨文反映了商朝政治、军事、宗教等史实;

青铜铭文反映了西周贵族的各种活动。文明、文明的起源与早期国家石器时代、从三皇五帝到夏朝、商和西周多元一体,源远流长传世文献与考古研究相结合能为 “中国是世界上农业最早的起源地之一”结论提供最有力的证据是( )

A、传说、记载和遗址

B、遗物、遗址和传说 C、遗址、化石和记载

D、化石、遗址和遗物测当堂测试文字记载属于历史书面材料,实物证据包括遗址和遗物是历史研究中相对可靠的资料,历史传说属于口口相传的故事,其中可能穿插着一些历史信息,但是可信度较低。故D项正确。D准确掌握基本的历史概念,排除错误选项。答案解析测试1 史学家虽未发现夏朝考古的直接证据,但发现了与其时间地点最吻合的遗址,它是( )

A、姜寨遗址 B、牛河梁遗址 C、二里头遗址 D、殷墟遗址测当堂测试答案解析考古学家在河南偃师发现的二里头遗址,很有可能是夏文化的遗存。二里头遗址对研究华夏文明的渊源、国家的兴起、城市的起源、王都建设、王宫定制等重大问题具有重要的参考价值,故C项正确。姜寨遗址,中国黄河中游新石器时代以仰韶文化为主的遗址。故A项错误。牛河梁遗址属于新石器时代晚期的红山文化,故B项错误。殷墟遗址是商朝晚期都城遗址,反映了商朝的文化,故D项错误。C牢记基础很重要测试2 某学者所著的历史论文中先后呈现如下材料:“芒芒禹迹,划为九州” ;“夏有乱政,而作禹刑”(《左传》昭公六年);“鲧作城郭”(《世本?作篇》)。据此推断,这位学者所引材料最有可能是为了说明( )

A.阶级的产生 B.早期国家诞生

C.王的出现 D.世袭制的确立测当堂测试答案解析材料中的“芒芒禹迹,划为九州”意思是大禹走过的地方,成为了现在的九州; “夏有乱政,而作禹刑”意思是夏朝时因为社会混乱,所以统治者制定了一部刑法,被称为禹刑,即夏朝已经有了刑法;“鲧作城郭”意思是鲧建立城郭,综合分析可以推断作者意在说明早期国家诞生。故B项正确。其余三项与材料无关,排除。B注意传世文献的史料价值测试3 据学者考订,商朝产生了17代30位王,多为兄终弟及;而西周产生了11代12位王。这反映出( )

A.禅让制度的长期影响

B.王位继承方式的变化

C.君主寿命的时代差异

D.血缘纽带关系的弱化测当堂测试测试4 答案解析商朝王位继承多是兄终弟及,血缘关系松弛,争夺王位激烈,王位更迭频繁。西周实行嫡长子继承制,王位继承制度化规范化,血缘关系强化,王位更迭相对稳定。故B项正确。

禅让制被王位世袭制所取代,且影响在选拔标准上是选贤任能,故A错。C项无考证。D项错在“弱化”,西周宗法制应是强化了血缘关系。B依据材料提取有效信息,排除错误选项。周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封( )

A.推动了文化的交流与文化认同 B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制 D.确立了贵族世袭特权测当堂测试测试5 答案解析据材料可知,分封制下派出去的都是皇室宗亲,逐渐与当地人民融合,加强了周部落与周边其他地区文化的交流和认同,有利于统一多民族国家的形成,巩固西周对地方的统治。故A项正确。分封制下地方诸侯有相对独立性,没有实现王室对地方的直接控制,排除C项;宗法制保证了贵族在政治上的世袭特权,排除D项。A注意分封制在当时的积极作用和影响谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进