9古诗三首——《题西林壁》表格式教案

图片预览

文档简介

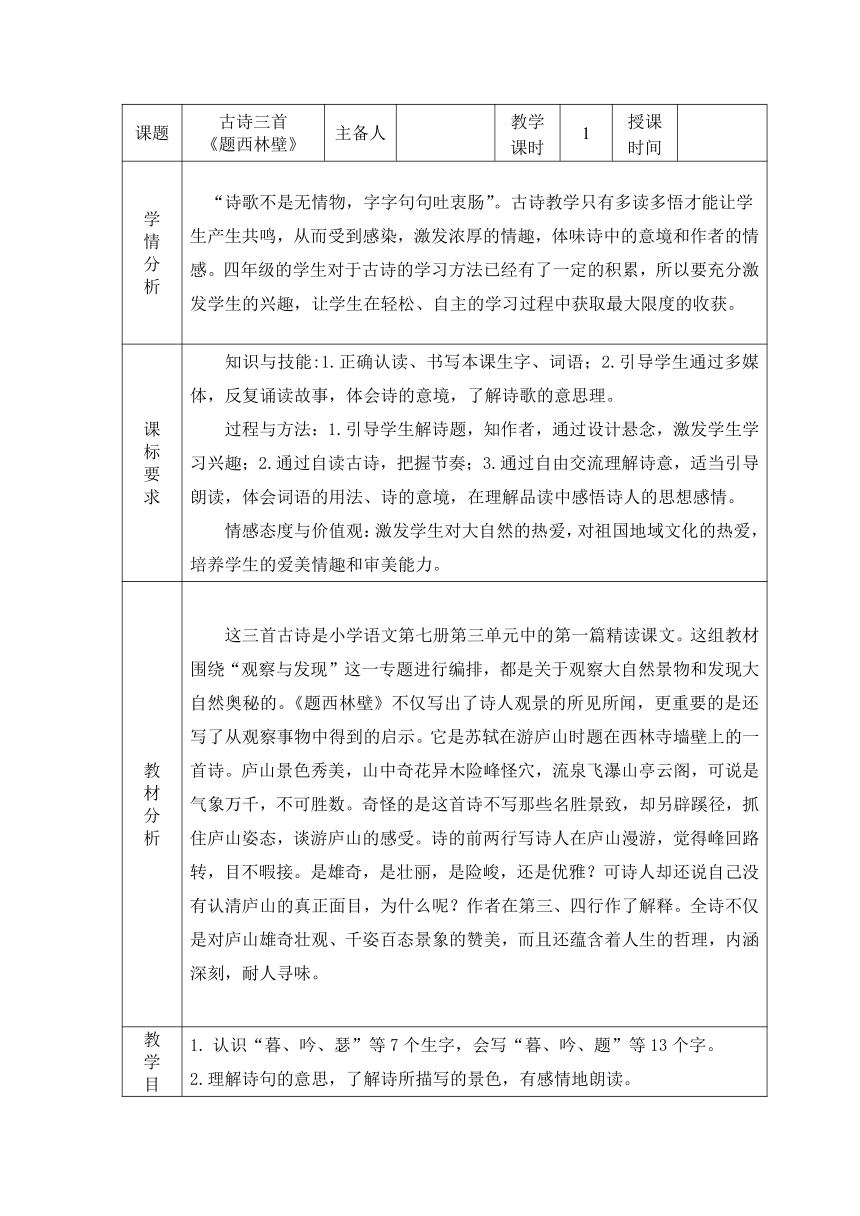

课题 古诗三首 《题西林壁》 主备人 教学 课时 1 授课 时间

学 情 分 析 “诗歌不是无情物,字字句句吐衷肠”。古诗教学只有多读多悟才能让学生产生共鸣,从而受到感染,激发浓厚的情趣,体味诗中的意境和作者的情感。四年级的学生对于古诗的学习方法已经有了一定的积累,所以要充分激发学生的兴趣,让学生在轻松、自主的学习过程中获取最大限度的收获。

课 标 要 求 知识与技能:1.正确认读、书写本课生字、词语;2.引导学生通过多媒体,反复诵读故事,体会诗的意境,了解诗歌的意思理。 过程与方法:1.引导学生解诗题,知作者,通过设计悬念,激发学生学习兴趣;2.通过自读古诗,把握节奏;3.通过自由交流理解诗意,适当引导朗读,体会词语的用法、诗的意境,在理解品读中感悟诗人的思想感情。 情感态度与价值观:激发学生对大自然的热爱,对祖国地域文化的热爱,培养学生的爱美情趣和审美能力。

教 材 分 析 这三首古诗是小学语文第七册第三单元中的第一篇精读课文。这组教材围绕“观察与发现”这一专题进行编排,都是关于观察大自然景物和发现大自然奥秘的。《题西林壁》不仅写出了诗人观景的所见所闻,更重要的是还写了从观察事物中得到的启示。它是苏轼在游庐山时题在西林寺墙壁上的一首诗。庐山景色秀美,山中奇花异木险峰怪穴,流泉飞瀑山亭云阁,可说是气象万千,不可胜数。奇怪的是这首诗不写那些名胜景致,却另辟蹊径,抓住庐山姿态,谈游庐山的感受。诗的前两行写诗人在庐山漫游,觉得峰回路转,目不暇接。是雄奇,是壮丽,是险峻,还是优雅?可诗人却还说自己没有认清庐山的真正面目,为什么呢?作者在第三、四行作了解释。全诗不仅是对庐山雄奇壮观、千姿百态景象的赞美,而且还蕴含着人生的哲理,内涵深刻,耐人寻味。

教 学 目 标 认识“暮、吟、瑟”等7个生字,会写“暮、吟、题”等13个字。 2.理解诗句的意思,了解诗所描写的景色,有感情地朗读。 3..通过自读古诗,把握节奏;通过自由交流理解诗意,适当引导朗读,体会词语的用法、诗的意境,在理解品读中感悟诗人的思想感情。 4.激发学生对大自然的热爱,对祖国地域文化的热爱,培养学生的爱美情趣和审美能力。

教 学 重 点 难 点 重点:引导学生欣赏古诗,积累古诗中的名句。 难点:体会诗句中含有的哲理。

教学方法与手段 教学方法:讲授、讨论、探究 教学手段:多媒体课件

教具学具 准备 教学课件(包括白居易图片、白居易生平简介等)

使用教材 构想 课为精读课文,里面包含了三首古诗。在教学本课时充利用多媒体课件,使教学内容的呈现更加生动具体和明确。在教学过程中基本按照介绍诗人、初读诗文、探知诗意、感悟朗读的顺序层层递进,更有利于学生对诗文的学习与掌握。

教学流程 教师行为 学生行为 设计意图

介绍诗人、导入新课 今天我们来学习我国宋代著名的文学家,书画家苏轼的一首诗。(板书:题西林壁) 2.哪位同学来说说你对苏轼相关情况的了解?(教师指点、补充) 自主学习,初步感知 1自由读诗,读准字音,读正确、流利。 同桌之间互读互查,了解大意。 3.指名读,读准字音,读出节奏。 横看/成岭/侧/成峰, 远近/高低/各/不同。 不识/庐山/真面目, 只缘/身在/此山中。 4.借助注释和字典,理解诗中词句的意思,把不理解的标出来。 5.小组学习,交流讨论,尝试解决不理解的问题。 三、汇报交流,深入感悟 小组汇报 教师对学生汇报中出现的问题给予纠正、引导,并适时提问:怎样才能看清庐山的真面目呢?你有没有体验过从不同角度看事情,结果各不相同的例子?你从这首诗中受到什么启发? 有感情地朗读古诗文,想象古诗描绘的画面,体会古诗的意境。(教师范读) 两个同学对读,深入体会。 小组接龙练习背诵。 四、小结学法 初读,读准读通;再读,了解大意;三读,疏通句意;四读,体会情感;五读,想象情境。 学生介绍苏轼的生平及创作此诗的背景。 学生自读、同桌互读诗歌,纠正错误发音,大概了解诗意。 小组讨论,汇报交流 【设计意图】让学生进行个性化的展示,提升对课文的理解。 【设计意图】自学生字,通读全诗,为学诗做准备 【设计意图:通过不同形式的读,与作者的思想感情产生共鸣。】 ?

板书

教 学 反 思

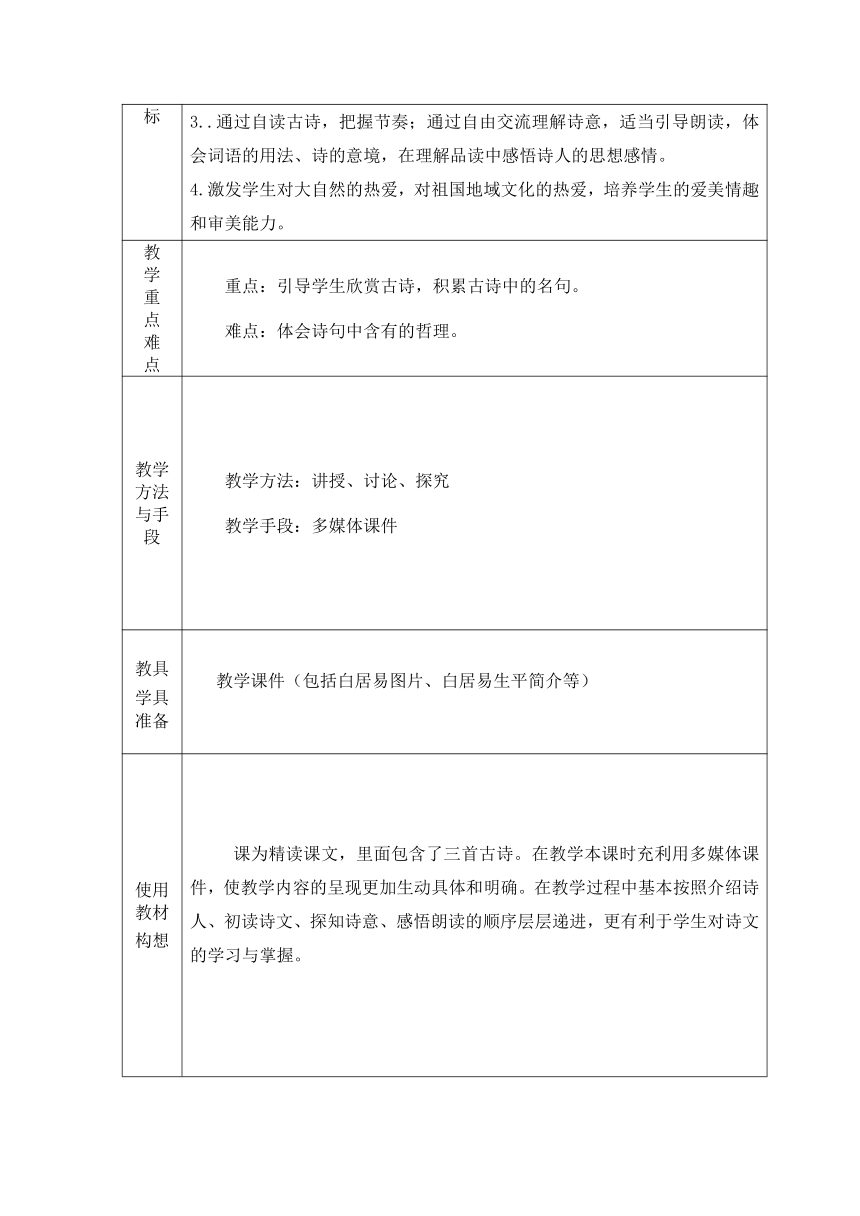

学 情 分 析 “诗歌不是无情物,字字句句吐衷肠”。古诗教学只有多读多悟才能让学生产生共鸣,从而受到感染,激发浓厚的情趣,体味诗中的意境和作者的情感。四年级的学生对于古诗的学习方法已经有了一定的积累,所以要充分激发学生的兴趣,让学生在轻松、自主的学习过程中获取最大限度的收获。

课 标 要 求 知识与技能:1.正确认读、书写本课生字、词语;2.引导学生通过多媒体,反复诵读故事,体会诗的意境,了解诗歌的意思理。 过程与方法:1.引导学生解诗题,知作者,通过设计悬念,激发学生学习兴趣;2.通过自读古诗,把握节奏;3.通过自由交流理解诗意,适当引导朗读,体会词语的用法、诗的意境,在理解品读中感悟诗人的思想感情。 情感态度与价值观:激发学生对大自然的热爱,对祖国地域文化的热爱,培养学生的爱美情趣和审美能力。

教 材 分 析 这三首古诗是小学语文第七册第三单元中的第一篇精读课文。这组教材围绕“观察与发现”这一专题进行编排,都是关于观察大自然景物和发现大自然奥秘的。《题西林壁》不仅写出了诗人观景的所见所闻,更重要的是还写了从观察事物中得到的启示。它是苏轼在游庐山时题在西林寺墙壁上的一首诗。庐山景色秀美,山中奇花异木险峰怪穴,流泉飞瀑山亭云阁,可说是气象万千,不可胜数。奇怪的是这首诗不写那些名胜景致,却另辟蹊径,抓住庐山姿态,谈游庐山的感受。诗的前两行写诗人在庐山漫游,觉得峰回路转,目不暇接。是雄奇,是壮丽,是险峻,还是优雅?可诗人却还说自己没有认清庐山的真正面目,为什么呢?作者在第三、四行作了解释。全诗不仅是对庐山雄奇壮观、千姿百态景象的赞美,而且还蕴含着人生的哲理,内涵深刻,耐人寻味。

教 学 目 标 认识“暮、吟、瑟”等7个生字,会写“暮、吟、题”等13个字。 2.理解诗句的意思,了解诗所描写的景色,有感情地朗读。 3..通过自读古诗,把握节奏;通过自由交流理解诗意,适当引导朗读,体会词语的用法、诗的意境,在理解品读中感悟诗人的思想感情。 4.激发学生对大自然的热爱,对祖国地域文化的热爱,培养学生的爱美情趣和审美能力。

教 学 重 点 难 点 重点:引导学生欣赏古诗,积累古诗中的名句。 难点:体会诗句中含有的哲理。

教学方法与手段 教学方法:讲授、讨论、探究 教学手段:多媒体课件

教具学具 准备 教学课件(包括白居易图片、白居易生平简介等)

使用教材 构想 课为精读课文,里面包含了三首古诗。在教学本课时充利用多媒体课件,使教学内容的呈现更加生动具体和明确。在教学过程中基本按照介绍诗人、初读诗文、探知诗意、感悟朗读的顺序层层递进,更有利于学生对诗文的学习与掌握。

教学流程 教师行为 学生行为 设计意图

介绍诗人、导入新课 今天我们来学习我国宋代著名的文学家,书画家苏轼的一首诗。(板书:题西林壁) 2.哪位同学来说说你对苏轼相关情况的了解?(教师指点、补充) 自主学习,初步感知 1自由读诗,读准字音,读正确、流利。 同桌之间互读互查,了解大意。 3.指名读,读准字音,读出节奏。 横看/成岭/侧/成峰, 远近/高低/各/不同。 不识/庐山/真面目, 只缘/身在/此山中。 4.借助注释和字典,理解诗中词句的意思,把不理解的标出来。 5.小组学习,交流讨论,尝试解决不理解的问题。 三、汇报交流,深入感悟 小组汇报 教师对学生汇报中出现的问题给予纠正、引导,并适时提问:怎样才能看清庐山的真面目呢?你有没有体验过从不同角度看事情,结果各不相同的例子?你从这首诗中受到什么启发? 有感情地朗读古诗文,想象古诗描绘的画面,体会古诗的意境。(教师范读) 两个同学对读,深入体会。 小组接龙练习背诵。 四、小结学法 初读,读准读通;再读,了解大意;三读,疏通句意;四读,体会情感;五读,想象情境。 学生介绍苏轼的生平及创作此诗的背景。 学生自读、同桌互读诗歌,纠正错误发音,大概了解诗意。 小组讨论,汇报交流 【设计意图】让学生进行个性化的展示,提升对课文的理解。 【设计意图】自学生字,通读全诗,为学诗做准备 【设计意图:通过不同形式的读,与作者的思想感情产生共鸣。】 ?

板书

教 学 反 思

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地