人教版高中语文选修《中国文化经典研读》知识讲解,巩固练习(教学资料,补习资料):第08讲 “儒家经典”综合应用

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修《中国文化经典研读》知识讲解,巩固练习(教学资料,补习资料):第08讲 “儒家经典”综合应用 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 36.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

“儒家经典”综合应用

学习目标

1.梳理单元知识;

2.了解古代散文阅读方法;

知识积累

文学常识

孔子

孔子(公元前552或551-前479)名丘,字仲尼,春秋后期鲁国人,是儒家学派的创建者,中国古代最著名的思想家和教育家。 《论语》共20篇,是对孔子言行的记录,出于孔子弟子及再传弟子之手。“论语”这一书名的由来,据《汉书·艺文志》说:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之‘论语’。”《论语》的篇名是从各篇开头部分摘取的两三个字,并没有特别的意思。

朱熹 朱熹,(1130—1202)字元晦,号晦庵,谥文公。南宋著名理学家,思想家,哲学家,诗人,教育家,文学家。 福建人,19岁中进士,朱熹在政治上没有太高的地位,但是授徒讲学近50年,在思想、哲学、古籍注释整理、教育上取得了很高的成就,成为一代宗师。 朱熹有很多著作,其中对后世影响最大的是《四书章句集注》和《近思录》等。他的学术思想影响中国元、明、清各代近700年之久,成为官方哲学、儒学正宗,《四书章句集注》被政府钦定为科举考试的指定教材,影响极大。

字词汇总

盍(hé) 诲(huì) 肱(gōng) 少(shào)者怀之

智者乐(yào)山 仁者乐(yào)水 知者乐(lè),仁者寿

数(shù)过:几次 愦愦(kuì):昏乱不清醒 芜秽(wú huì):杂草丛生

课文精要

理解主旨

《论语》十则

《论语》集中地体现了儒家的思想。孔子强调“礼”和“仁”的学说。他所说的“礼”,是一种政治秩序,他所说的“仁”,则是最高的道德规范。

《大学》 《大学》是儒家最全面、最系统申述治国平天下学说的一篇政治论文。它把先秦儒家的零散的道德政治学说,集中概括在一起,提出了一套自修身以至于齐家、治国、平天下的修己治人之道。其“三纲八目”超越了简单的文献学意义,不仅提炼出了王道政治的基本模式,而且指出了在变化了的历史条件下如何继承其精神的方法和途径。 《中庸》 《中庸》的主要内容中庸之道,是儒家论述的人生哲理,即为人处事的普遍原则。它以“天人合一”为理论基础,通过论证“天”“性”“道”“教”之间的关系,教育人们自觉地进行自我修养、自我监督、自我教育、自我完善,把自己培养成为具有理想人格、至诚至善、合外内之道的理想人物,以达到“极高明而道中庸”的理想境界。

《朱子语类》 《朱子语类》,是朱熹长期讲学的记录稿。朱熹的门人九十多人记录了他的讲学问答。《朱子语类》由黎靖德在南宋度宗成淳六年(1270)编辑出版,是一部较为完备的记录稿。记录稿采用了语录体的分类汇编形式,全书共140卷,分为“理气”、“性理”、“自学”、“治道”、“训门人”等26门,约200万字左右。《朱子语类》内容涉及哲学、宗教、伦理、经学、教育、自然科学、治学态度等方面,是研究朱熹思想与朱子学的一部重要著作。

第一则

这一则的主要内容是朱子讲读书方法。朱熹对于学生读书,一向主张精读,反对贪多。他认为为学者必须通过熟读精思,其学习才会取得进步。

第二则

此则讨论的是天理与人欲的问题。天理与人欲,或理与欲的问题,是宋明理学家所讨论的重要问题之一,也是儒家思想史上的重要问题之一。简单地说,理与欲的问题,就是道德规范与人的物质欲望之间的关系。

第三则

本则围绕义利问题展开。朱子继承了儒家重义轻利的传统,并进一步作了阐释。指出选择“义”,便是向内,才能步入圣贤殿堂,选择“利”,便是“向外”,只会趋向不肖之途。

理清结构

《大学》这篇文章有两千多字,被朱熹概括为:三纲八目。 三纲:明明德、亲民、止于至善;八目:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。 三纲是三个纲领,人要想修养自己,成就事业,这三点是最重要的。 八目是具体做法,在这八个做法中,可以分成两个阶段。第一阶段:内圣——如何修养自己,使自己靠近圣人的修为:格物、致知、诚意、正心、修身;第二阶段:外王——如何影响别人,安百姓,平天下:齐家、治国、平天下。

把握重点 “学而”篇

原文:子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

【解读】此则讲的是好学的态度、表现与要求。君子可以不求食饱、不求食好,居住环境不追求舒适,居住环境较好的话会有一种依赖性,会对个人修养道德没有帮助,反而使自己变得很懒惰;做事和工作都要勤劳、敏捷、认真,而且要小心说话,俗话说得好“饭可以乱吃,话不可以乱说”;到有道德的人那里去匡正自己,能让自己像那些有道德的人一样。

孔子认为好学,要学业精通,就必须勤奋。学会居安思危,这样就可以算是孔子所提倡的那样。这句话可谓与我们现代人的追求是反过来的,我们现在的教育制度给大家的教育,就是要读好书才能有好职业,不断拿学位才能有好的生活。

这也是现实的,能拿在手里的,但这并不是说孔夫子古板、落后,而是揭示了一个重要的道理:我们的一生,终究是精神生命的一生,物质追求和感官享受终究有限,而精神的升华才是人生的最终之道。外在的追求会导致冲突紧张而又矛盾的一生,精神的升华却会呈现心理的平安与人生的顺遂。我们并不是要把两方面对立起来,而是要把重心放平衡,人生就有无限的宽裕,而物质的追求,实在会让生命总是紧张而烦恼。

“为政”篇

原文:子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩。”

子曰:“由!诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。”

【解读】这一则讲的是人的一生进德修业的发展过程,分为了几个阶段,真可谓“天行健,君子以自强不息”!孔子是自学成才的典范,勤奋不倦地学习是贯穿孔子一生的主题。正是通过刻苦的学习,孔子才掌握了渊博的知识,并授徒讲学,成为一位大教育家、大思想家。正是通过学习的积累,在不断的学习中,孔子一步步得到提高,从而达到了“从心所欲”的境界。孔子学习如饥似渴,不断的寻找机会充实自己,“入太庙,每事问”。孔子认为学习要有正确的态度,“知之为知之,不知为不知”。孔子以学习为乐,并对学习有很深的体会。

后一则强调了要正确的估量自己,不夸耀,不虚伪,人要有自知之明。

“公冶长”篇

原文:颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。”

【解读】本章写的是孔子和他的两个学生以言“志”为题,讨论怎样做人和如何处理人际关系为具体内容的一段简短对话。

提出对处理“老、中、轻”三代人的人际关系的原则,代表了中华民族的优良传统和作风。在新时期,尊老敬老、真诚守信、关心青少年成长,已成为科学发展观,构建和谐社会的重要组成部分。

“雍也”篇

原文:子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”

【解读】这里,孔子强调了学习兴趣的重要性:有了浓厚的兴趣,我们才会坚持不懈,持之以恒地去努力。孔子正是这一点的身体力行者,孔子听《韶乐》,“三月不知肉味”即为明证。后一段话,充满了辩证法,也是孔子对人的个性的深刻体悟,很能给人启迪。“山的沉稳,水的灵动”,也许我们每个人的生命都不可缺少,也许,并非每个人都能成为智者或者仁者,但是作为目标来追求,人生就会更加有意义。

“述而”篇

原文:子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

【解读】人处于世间,无非是做事和待人两个方面。本则其实有一个前提,便是在遭遇了困难、麻烦的时候,君子和小人的做法不同。

在做事碰壁时,君子不愁眉苦脸,因为他知道自己已经尽力,已经无愧于心,一片赤诚可对天,所以,君子会坦然接受命运的安排,所谓“谋事在人,成事在天。”可小人则不同,他们没有人生高远的目标,没有精神的寄托,心中的唯一牵挂就是名和利,做事遇到困难时,他们患得患失,整天愁眉苦脸。

在待人上,遇到别人的误解时,君子胸襟开阔,知道自己没有错误,只是别人没有弄清楚事情的原委,所以君子不记恨不打击报复,因为“人不知而不愠,不亦君子乎!”可小人则不同,别人误解他时,他一肚皮牢骚,觉得全世界的人都对不起他。甚至当面一套,背后一套,口蜜腹剑,暗中记恨,甚至打击报复。

“颜渊”篇

原文:颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣!”

【解读】这一则,孔子论述“仁”,强调克制私欲,用礼来规范自己的言行举止,侧重强调了个人的修身。颜回是孔子最得意的弟子,从这则中,我们可以看出其对老师的信服,也可以看出师生关系的和谐。应该说,讲究自我表现约束,用一定的社会规范来调适自己的行为与语言,提高个人修养,使人与人的关系和谐,这种思想是值得提倡的。

“季氏”篇

原文:孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”

【解读】这一则,孔子从人生的三个阶段,强调了要规范自己的言行,少年戒女色,壮年要成熟稳重,做事情要凭借理智,要三思而后行;老年要淡泊,不可以贪婪。应该说,孔子说这些的出发点,还是“礼”的规范。这则对我们今天加强个人修养,很有启迪意义。

古代散文阅读方法

一般来说,多数文章都是情理兼用的,互相渗透的。把握文章的思想脉络,有多种途径。提要钩玄,通过梳理归纳,搞清作品的层次和线索,可以获得对作品思想情感以及某些艺术手法的认识。结合诵读,进行体会探求,“因声求气”,“由气而通其意,以及其辞与法”也是有效的途径。古人在创作和欣赏时,常常讲究文气,以文气反映作者的精神状态和流程。作者的神气通过音节字句来表现,读者则由音节字句寻求神气。用不同的方式和速度反复诵读,会有不同的收获。快读,把一篇文章一口气读完,感受来得集中,对文章总体的风貌、规模体势可以获得较为完整的印象;缓读,则可以细细体会文章的风神情味。这样阅读比专靠分析研究,在感受上跟作品会契和得更深一些。当然,作家讲“气”也有区别,有的心平气和,从容娴雅;有的强调气势充沛,喷薄出之。可以把提要钩玄、沉思力索、反复阅读与因声求气结合起来,在获得对作品的情意了解后,再进一步研究作者表情达意时自然形成的高下、缓急、顿挫的声调和各种艺术手法,从而学会在写作时运用借鉴,准确表达自己的情意。

分析概括文中的观点是阅读的出发点和归宿,而人的思想感情是丰富复杂的。文章的思想内容往往不是单一的,有的作品既有表现积极健康的思想感情因素,又有消极健康的思想感情因素。因此,分析概括评价文言文中“作者观点的理解和评价”时,既要依据文章主要内容,又要注意评价作者观点态度中积极因素和消极因素,也就是说不能拔高,不能贬低,要实事求是。平时学习时要注意以下几点:

1.注意理解原文中的作者的观点,不要以自己的观点来代替作者的观点,要养成言之有据的习惯。同时在翻译时,要注意字字落实,坚持直译。

2.注意作者所处的时代以及作者的个人经历、作品风格或是流派,因为这些往往对我们理解文章有很大帮助。

3.熟读高中语文课本中的古代散文,尤其是具有代表性的唐宋八大家的散文以及明清时代的散文。阅读时要尽力去体会文章的特点,以及文章的基本含义和作者的观点等。

4.养成整体阅读的习惯。读完一篇文章,要明白文章写了什么事物,作者抒发了什么情感,作者的主要观点是什么。然后要细读题目,利用设置的题目来了解全文的内容,最后还要特别注意重读全文。考试选择的文言语段,不可能让学生一下子弄懂文意,所以,考生必须有一个好的心态,调动各种可以运用的手段,前后互解,依题解意。

知识迁移

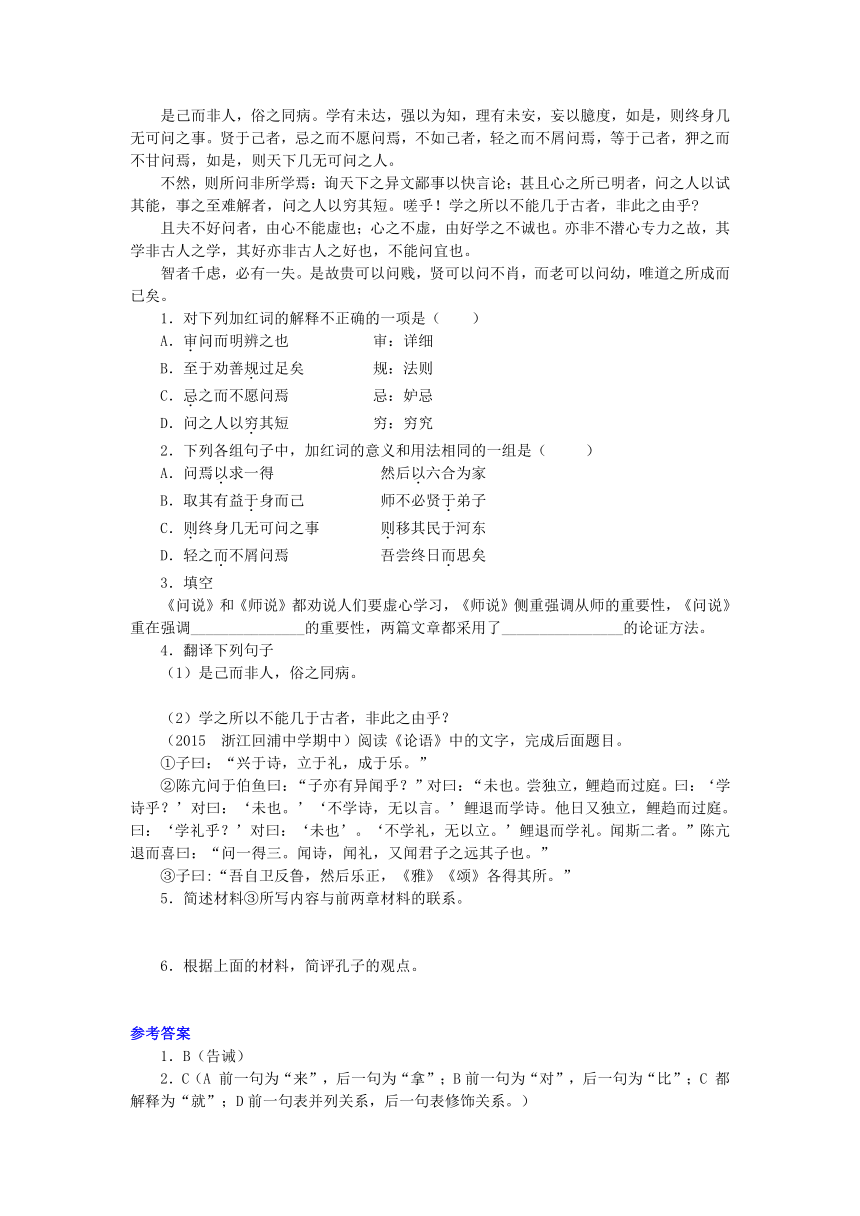

阅读下文,完成1—4题

问 说(节选)

刘 开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。

贤于己者,问焉以破其疑,所谓就有道而正也。不如己者,问焉以求一得,所谓以能问于不能,以多问于寡也。等于己者,问焉以资切磋,所谓交相问难,审问而明辨之也。

古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。三代而下,有学而无问,朋友之交,至于劝善规过足矣,其以义理相咨访,孜孜焉唯进修是急,未之多见也,况流俗乎?

是己而非人,俗之同病。学有未达,强以为知,理有未安,妄以臆度,如是,则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉,不如己者,轻之而不屑问焉,等于己者,狎之而不甘问焉,如是,则天下几无可问之人。

不然,则所问非所学焉:询天下之异文鄙事以快言论;甚且心之所已明者,问之人以试其能,事之至难解者,问之人以穷其短。嗟乎!学之所以不能几于古者,非此之由乎?

且夫不好问者,由心不能虚也;心之不虚,由好学之不诚也。亦非不潜心专力之故,其学非古人之学,其好亦非古人之好也,不能问宜也。

智者千虑,必有一失。是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

1.对下列加红词的解释不正确的一项是( )

A.审问而明辨之也 审:详细

B.至于劝善规过足矣 规:法则

C.忌之而不愿问焉 忌:妒忌

D.问之人以穷其短 穷:穷究

2.下列各组句子中,加红词的意义和用法相同的一组是( )

A.问焉以求一得 然后以六合为家

B.取其有益于身而己 师不必贤于弟子

C.则终身几无可问之事 则移其民于河东

D.轻之而不屑问焉 吾尝终日而思矣

3.填空

《问说》和《师说》都劝说人们要虚心学习,《师说》侧重强调从师的重要性,《问说》重在强调_______________的重要性,两篇文章都采用了________________的论证方法。

4.翻译下列句子

(1)是己而非人,俗之同病。

(2)学之所以不能几于古者,非此之由乎?

(2015 浙江回浦中学期中)阅读《论语》中的文字,完成后面题目。

①子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。”

②陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也。’‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。”

③子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。”

5.简述材料③所写内容与前两章材料的联系。

6.根据上面的材料,简评孔子的观点。

参考答案

1.B(告诫)

2.C(A 前一句为“来”,后一句为“拿”;B前一句为“对”,后一句为“比”;C 都解释为“就”;D前一句表并列关系,后一句表修饰关系。)

3.求问(好问) 正反对比(对比)

4.(1)肯定自己却否定别人,这是世俗的通病。

(2)学习之所以不能接近古人,不正是由于这原因吗?

参考译文

君子学习一定喜爱问。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。

(对)比自己道德才能高的人,向他们问,借以破除那疑问,(这就是孔子)所说的到有学行的人那里判定是非。(对)不如自己的人,向他们问,借以求得一点正确的见解,(这就是曾子)所说的以高才能向低才能(的人)问,以道德高知识多向道德低知识少(的人)问。(对)同自己水平相等的人,向他们问,借以共同研究,(这就是《中庸》)所说的互相诘问,详细地考察,明确地分辨。

古代的人虚心采纳善言善事,不挑选事情地问,不挑选人地问,(只要能)求取那有益于自己修养和学业的就可以了。三代以后,有“学”而没有“问”,朋友间的交往,能做到规劝做好事,不做坏事就不错了,那种在大是大非问题上互相请教,勤勉地只是以进修为急务(的人)未多见,(更)何况世俗的人呢?

认为自己对,别人不对,(这是)世俗人的共同毛病。学习有未贯通(不理解的地方),(却)偏偏以为理解,(所持的)道理有不稳妥(的地方),(却)胡乱地凭主观猜测,像这样,就终生几乎(都)没有(什么)可问的事情(了)。(对)比自己道德才能高的人,(就)妒忌他,不愿意向他问,(对)不如自己的人,(就)轻视他,(认为)不值得向他问,(对)同自己水平相同的人,抱着嬉戏的态度而不敬重他,不甘愿向他问,像这样,就天下几乎没有可以问的人了。

不这样(的话),就所问的(也)不是(他)所学的:(如)问(一些)天下的奇字僻典和琐屑事物来说说好玩;甚至自己心里所已经明白的(问题,却故意拿它),问别人,来试试那人的才能;(或者)非常难解答的事情问别人,来逼使那人难堪。唉!学习之所以不能接近古人,不是(正)由于这(原因)吗?

而且不喜爱问的人,(是)由于不能虚心;不能虚心(是)由于不诚心实意喜爱学习。也不是不专心用功的缘故,他学习的不是古代儒家学习的(东西),他喜爱的也不是古代儒家喜爱的(东西),不善于问是理所当然的。

聪明的人考虑一千次,(也)一定会出现一次错误。所以贵人可以问身份低的人,道德才能高的人可以问不成器的人,老人可以问年轻的人,只要学行方面能有成就便可以了。

5. 孔子自述正乐工作,侧面表现对诗礼之教的重视。

6. 孔子育人,重视三教。读诗兴发性情,启迪心智;学礼规范行为,树立人格;习乐陶冶精神,谐和性灵。可见,兴诗、立礼、成乐,是人生修养、人格完成、人性完美的重要途径。

拓展阅读

祭孔大典

祭孔,是华夏民族为了尊崇与怀念至圣先师孔子,而主要在孔(文)庙举行的隆重祀典,两千多年来,成为世界祭祀史、人类文化节史上的一个奇迹。祭孔大典是山东省曲阜专门祭祀孔子的大型庙堂乐舞活动,亦称“丁祭乐舞”或“大成乐舞”,是集乐、歌、舞、礼为一体的综合性艺术表演形式,于每年阴历八月二十七日孔子诞辰时举行。

祭孔活动可追溯到公元前478年,孔子卒后第二年,鲁哀公将孔子故宅辟为寿堂祭祀孔子,孔子故居成为世界上第一座孔庙。汉高祖刘邦过鲁,以“太牢”祭祀孔子,开历代帝王祭孔之先河。汉武帝罢黜百家、独尊儒术后,各地纷纷建孔庙,直至县县有孔庙的盛况,孔庙逐渐演变成封建朝廷祭祀孔子的礼制庙宇。元、明、清三个朝代皇帝为孔子举行国家祭奠的主要场所在北京孔庙。随着历代帝王的褒赠加封,祭典仪式日臻隆重恢弘,礼器、乐器、乐章、舞谱等也多由皇帝钦定颁行。历代帝王或亲临主祭,或遣官代祭,或便道拜谒,总计达196次。

祭孔大典在古代被称作“国之大典”。自唐玄宗于公元739年封孔子为“文宣王”后,祭祀孔子的活动开始升格。宋代后祭祀制度扶摇直上,明代已达到帝王规格。至清代,祭祀孔子更是隆重盛大,达到了顶峰。清朝仅乾隆皇帝一人就先后8次亲临曲阜拜祭孔子。

民国政府明令全国祭孔,其程序和礼仪做了较大变动,献爵改为献花圈,古典祭服改为长袍马褂,跪拜改为鞠躬礼。1986年,沉寂了半个世纪的祭孔大典经曲阜市文化部门挖掘整理,在当年的“孔子故里游”开幕式上得以重现。

祭孔大典的神奇魅力,充分表现在乐、歌、舞、礼四种艺术形式上。乐、歌、舞都是紧紧围绕“礼”而进行的,所有礼仪要求“必丰、必洁、必诚、必敬”。祭孔大典用艺术的形式集中表现了儒家思想文化,体现了艺术形式与政治内容的高度统一,形象地阐释了孔子学说中的“礼”的涵义,表达了“仁者爱人”、“以礼立人”的思想,具有较强的思想亲和力、精神凝聚力和艺术感染力。发掘、抢救、保护和开发利用“祭孔大典”,对于弘扬优秀传统文化,营造和乐氛围,构建和谐社会,凝聚民族精神具有不可替代的社会价值,它所阐释的民族文化和民族精神的精髓,将对中国乃至华人世界的文化传播产生积极的影响。

巩固练习

基础积累

1.下列加红的字注音正确的一项是( )

A.饿殍(piǎo) 逡巡(qūn) 弃甲曳兵(yè) 丢三落四(luò)

B.中绳(zhòng) 句读(dòu) 瓮牖绳枢(yǒu) 心广体胖(pàng)

C.庠序(yáng) 氓隶(méng) 度长絜大(duó) 抛头露面(lù)

D.供养(gōng) 经传(zhuàn) 贻笑大方(yí) 间不容发(jiān)

2.下列词语中有错别字的一项是( )

A.佳肴 潦倒 漂沦 不经之谈

B.切磋 撰写 班斓 叱咤风云

C.羞赧 贿赂 泥淖 殒身不恤

D.湮没 枯燥 剽悍 不胫而走

3.下列各项句式不同的一项是( )

A.而又何羡乎 B.籍何以至此

C.而今安在哉 D.客有吹洞箫者

4.句中不含通假字的一项是( ) A.上恤孤而民不倍; B.莫见乎隐; C.知者过之; D.是故君子先慎乎德

5.阅读下面《论语》选段,回答问题。

颜渊问仁。子曰,“克己复礼为人。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰,“请问其目。”子曰,“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰,“回虽不敏,请事斯语矣。” (《论语·颜渊》)

对上面这个选段内容理解不正确的一项是( )

A.克己复礼就是克制自己,一切都按照礼的要求去做,孔子认为,一旦大家这样做了,天下就可以归于仁道。

B.孔子认为,仁德的修为,既要靠自己来实行,也要依靠别人的检查督促来完成。

C.孔子用克己复礼来回答颜渊所问的“仁”,实际上就是强调人们要通过道德修养来自觉地遵守礼的规定。

D.这一章,孔子以礼来回答“仁”,实际上就是用礼来规定仁,在他看来依礼而行就是仁的根本要求。

6.(2015 浙江严州中学模拟)阅读下面的材料,完成后面的题目。

①不挟长,不挟贵,不挟兄弟而友。友也者,友其德也,不可以有挟也(《孟子》)

②有德者虽年下于我,我必尊之;不肖者,虽年高于我,我必远之。(《朱熹家训》)

a.孟子和朱熹都强调交友要重视一个字,那就是 。

b.针对交友,我们从孟子和朱熹的话中可以得到什么启示?

7.下列有关文学常识的说法有误的一项是( )

A.《论语》是记录春秋末期大思想家孔子及其弟子言行的一部语录体书,是有关儒家思想的最重要的经典著作。《季氏将伐顓臾》就选自《论语》。

B.南宋时,朱熹把《孟子》与《礼记》中的《大学》《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

C.李商隐字义山,号玉豁生,晚唐著名诗人。与杜甫合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。

D.马丁·路德·金一生曾三次被捕,三次被刺,1968年被美国种族主义分子枪杀;为了纪念他,美国将每年一月的第三个星期一定为“马丁·路德·金日”。

8.填空

(1)《论语》中孔子认为“士”抱负远大,意志坚定,承担责任的句子是:________,_______。

(2)?????????????,无以为君子也;不知礼,?????????????。(《论语》)

(3)???? ??????????????????,思而不学则殆。(《论语十则》)

(4)子曰:“后生可畏,?????????????”(《论语》)

(5)孔子的思想核心“仁”可用“忠”“恕”二字来概括,其中“恕”可用《孔子语录》中孔子回答子贡“有一言而可以终身行之者乎”的“?????????????????????,???????????????????”来诠释。

阅读理解

(2015 浙江省金丽衢十二校联考)阅读下面的文字,完成下题。

孔子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”

《论语·季氏》

9.从上述材料中,概括出共同的交友观。

10.这样的交友观对你有怎样的启示?请联系现实谈谈你的体会。

阅读下面的《论语》选段,回答问题。

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”子路曰:“子行三军,则谁与?”子曰:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。必也临事而惧,好谋而成者也。” 《论语·述而》

11.下列对选段内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A、孔子认为,“用就去做、不用就隐退”只有颜渊能做到。这表明了孔子对颜渊的赞赏,也体现了孔子的谦逊。

B、子路假设孔子统帅三军,问孔子将和谁一起,其实是在向孔子暗示自己的才干与本领。

C.“暴虎冯河”是赤手空拳与老虎进行博斗、徒步过河。这样缺少“谋”的“勇”不是孔子所欣赏的。

D、“勇”是孔子道德范畴中的一个内容,在这里,孔子用“与”和“不与”明确表达了自己的态度。

12.子曰:“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。”(《论语·泰伯》)请将这个语段与上面的选段相结合思考,并简要分析孔子“勇”的含义。

语言运用

13.阅读下面的文字,完成后面的题。

子曰:“君子矜而不争,群而不党。”(《论语·卫灵公》)

子曰:“当仁,不让于师。”(《论语·卫灵公》)

谈谈你对“群而不党”的理解。

孔子的“矜而不争”与“当仁”而“不让”,这两种说法是否矛盾?试作分析。

参考答案

1.D (A luò—là,B pàng—pán,C yáng—xiáng。)

2.B(班斓—斑斓)

3.D (ABC皆为宾语前置句)

4.D(A“倍”通“背”,B“见”通“现”,C“知”通“智”)

5.B(B原文意思是完全在于自己,克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。在这里,孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。所以,礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

【参考译文】

颜渊问怎样做才是仁。孔子说:“克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。一旦这样做了,天下的一切就都归于仁了。实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗?”颜渊说:“请问实行仁的条目。”孔子说:“不合于礼的不要看,不合于礼的不要听,不合于礼的不要说,不合于礼的不要做。”颜渊说:“我虽然愚笨,也要照您的这些话去做。”)

6.a.德(解答此题,要先读懂文段大意。这两段文字的大意为:①不倚仗自己年纪大,不倚仗自己地位高,不倚仗兄弟的势力去交朋友。交朋友,是因为对方的品德去结交,不能倚仗什么。②有良好品德的人,即使比我年龄小,我一定会尊重他;品德不好的人,即使比我年长,我也一定会远离他。比较这两段文字的内容,即可找出他们的同共点。)

b. 孟子的话启发我们,交友时要加强对自我的要求,交朋友是因为对方品德好,而不能依仗自身的优越条件。朱熹的话启发我们,交友要结交有德行的人,而不论他的年龄大小。

7.C(李商隐与杜牧合称“小李杜”。)

8.(1)士不可以不弘毅,任重而道远。; (2)不知命,无以立也。;

(3)学而不思则罔; (4)焉知来者之不如今也;

(5)己所不欲 勿施于人。

9. 墨子和孔子都主张以道德和学问作为择友标准。

10.墨子和孔子的交友主张都告诉我们要亲近有才有德的人,而远离甜言蜜语的小人。这可以帮我们认识到交友的误区,选择真正值得交往的人做朋友,从而不断完善自身。历史上有管鲍之交,伯牙子期的知音之交,还有割席断义等故事,都告诉了我们择友的重要性。

11.A(“惟我与尔有是夫”,孔子认为只有他和颜渊能做到。)

12.孔子主张的“勇”,要智勇兼备,而且要符合礼。缺少智、悖于礼的“勇”是蛮干、乱干。

译文:

语段一:孔子对颜渊说:“用我呢,我就去干;不用我,我就隐藏起来,只有我和你才能做到这样吧!”子路问孔子说:“老师您如果统帅三军,那么您和谁在一起共事呢?”孔子说:“赤手空拳和老虎搏斗,徒步涉水过河,死了都不会后悔的人,我是不会和他在一起共事的。我要找的,一定要是遇事小心谨慎,善于谋划而能完成任务的人。”

语段二:孔子说:“只是恭敬而不以礼来指导,就会徒劳无功;只是谨慎而不以礼来指导,就会畏缩拘谨;只是勇猛而不以礼来指导,就会说话尖刻。”

13.(1)孔子告诉我们,做人要合群团结,不要结党营私。

(2)不矛盾。前者是指君子庄重自持而不争强好胜,不因私利与他人争逐;后一句是指面临仁义之事就应当积极主动地去做而不推让。是“争”还是“不争”,关键取决于面对的事情是否符合“仁义”。

学习目标

1.梳理单元知识;

2.了解古代散文阅读方法;

知识积累

文学常识

孔子

孔子(公元前552或551-前479)名丘,字仲尼,春秋后期鲁国人,是儒家学派的创建者,中国古代最著名的思想家和教育家。 《论语》共20篇,是对孔子言行的记录,出于孔子弟子及再传弟子之手。“论语”这一书名的由来,据《汉书·艺文志》说:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之‘论语’。”《论语》的篇名是从各篇开头部分摘取的两三个字,并没有特别的意思。

朱熹 朱熹,(1130—1202)字元晦,号晦庵,谥文公。南宋著名理学家,思想家,哲学家,诗人,教育家,文学家。 福建人,19岁中进士,朱熹在政治上没有太高的地位,但是授徒讲学近50年,在思想、哲学、古籍注释整理、教育上取得了很高的成就,成为一代宗师。 朱熹有很多著作,其中对后世影响最大的是《四书章句集注》和《近思录》等。他的学术思想影响中国元、明、清各代近700年之久,成为官方哲学、儒学正宗,《四书章句集注》被政府钦定为科举考试的指定教材,影响极大。

字词汇总

盍(hé) 诲(huì) 肱(gōng) 少(shào)者怀之

智者乐(yào)山 仁者乐(yào)水 知者乐(lè),仁者寿

数(shù)过:几次 愦愦(kuì):昏乱不清醒 芜秽(wú huì):杂草丛生

课文精要

理解主旨

《论语》十则

《论语》集中地体现了儒家的思想。孔子强调“礼”和“仁”的学说。他所说的“礼”,是一种政治秩序,他所说的“仁”,则是最高的道德规范。

《大学》 《大学》是儒家最全面、最系统申述治国平天下学说的一篇政治论文。它把先秦儒家的零散的道德政治学说,集中概括在一起,提出了一套自修身以至于齐家、治国、平天下的修己治人之道。其“三纲八目”超越了简单的文献学意义,不仅提炼出了王道政治的基本模式,而且指出了在变化了的历史条件下如何继承其精神的方法和途径。 《中庸》 《中庸》的主要内容中庸之道,是儒家论述的人生哲理,即为人处事的普遍原则。它以“天人合一”为理论基础,通过论证“天”“性”“道”“教”之间的关系,教育人们自觉地进行自我修养、自我监督、自我教育、自我完善,把自己培养成为具有理想人格、至诚至善、合外内之道的理想人物,以达到“极高明而道中庸”的理想境界。

《朱子语类》 《朱子语类》,是朱熹长期讲学的记录稿。朱熹的门人九十多人记录了他的讲学问答。《朱子语类》由黎靖德在南宋度宗成淳六年(1270)编辑出版,是一部较为完备的记录稿。记录稿采用了语录体的分类汇编形式,全书共140卷,分为“理气”、“性理”、“自学”、“治道”、“训门人”等26门,约200万字左右。《朱子语类》内容涉及哲学、宗教、伦理、经学、教育、自然科学、治学态度等方面,是研究朱熹思想与朱子学的一部重要著作。

第一则

这一则的主要内容是朱子讲读书方法。朱熹对于学生读书,一向主张精读,反对贪多。他认为为学者必须通过熟读精思,其学习才会取得进步。

第二则

此则讨论的是天理与人欲的问题。天理与人欲,或理与欲的问题,是宋明理学家所讨论的重要问题之一,也是儒家思想史上的重要问题之一。简单地说,理与欲的问题,就是道德规范与人的物质欲望之间的关系。

第三则

本则围绕义利问题展开。朱子继承了儒家重义轻利的传统,并进一步作了阐释。指出选择“义”,便是向内,才能步入圣贤殿堂,选择“利”,便是“向外”,只会趋向不肖之途。

理清结构

《大学》这篇文章有两千多字,被朱熹概括为:三纲八目。 三纲:明明德、亲民、止于至善;八目:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。 三纲是三个纲领,人要想修养自己,成就事业,这三点是最重要的。 八目是具体做法,在这八个做法中,可以分成两个阶段。第一阶段:内圣——如何修养自己,使自己靠近圣人的修为:格物、致知、诚意、正心、修身;第二阶段:外王——如何影响别人,安百姓,平天下:齐家、治国、平天下。

把握重点 “学而”篇

原文:子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

【解读】此则讲的是好学的态度、表现与要求。君子可以不求食饱、不求食好,居住环境不追求舒适,居住环境较好的话会有一种依赖性,会对个人修养道德没有帮助,反而使自己变得很懒惰;做事和工作都要勤劳、敏捷、认真,而且要小心说话,俗话说得好“饭可以乱吃,话不可以乱说”;到有道德的人那里去匡正自己,能让自己像那些有道德的人一样。

孔子认为好学,要学业精通,就必须勤奋。学会居安思危,这样就可以算是孔子所提倡的那样。这句话可谓与我们现代人的追求是反过来的,我们现在的教育制度给大家的教育,就是要读好书才能有好职业,不断拿学位才能有好的生活。

这也是现实的,能拿在手里的,但这并不是说孔夫子古板、落后,而是揭示了一个重要的道理:我们的一生,终究是精神生命的一生,物质追求和感官享受终究有限,而精神的升华才是人生的最终之道。外在的追求会导致冲突紧张而又矛盾的一生,精神的升华却会呈现心理的平安与人生的顺遂。我们并不是要把两方面对立起来,而是要把重心放平衡,人生就有无限的宽裕,而物质的追求,实在会让生命总是紧张而烦恼。

“为政”篇

原文:子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩。”

子曰:“由!诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。”

【解读】这一则讲的是人的一生进德修业的发展过程,分为了几个阶段,真可谓“天行健,君子以自强不息”!孔子是自学成才的典范,勤奋不倦地学习是贯穿孔子一生的主题。正是通过刻苦的学习,孔子才掌握了渊博的知识,并授徒讲学,成为一位大教育家、大思想家。正是通过学习的积累,在不断的学习中,孔子一步步得到提高,从而达到了“从心所欲”的境界。孔子学习如饥似渴,不断的寻找机会充实自己,“入太庙,每事问”。孔子认为学习要有正确的态度,“知之为知之,不知为不知”。孔子以学习为乐,并对学习有很深的体会。

后一则强调了要正确的估量自己,不夸耀,不虚伪,人要有自知之明。

“公冶长”篇

原文:颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。”

【解读】本章写的是孔子和他的两个学生以言“志”为题,讨论怎样做人和如何处理人际关系为具体内容的一段简短对话。

提出对处理“老、中、轻”三代人的人际关系的原则,代表了中华民族的优良传统和作风。在新时期,尊老敬老、真诚守信、关心青少年成长,已成为科学发展观,构建和谐社会的重要组成部分。

“雍也”篇

原文:子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”

【解读】这里,孔子强调了学习兴趣的重要性:有了浓厚的兴趣,我们才会坚持不懈,持之以恒地去努力。孔子正是这一点的身体力行者,孔子听《韶乐》,“三月不知肉味”即为明证。后一段话,充满了辩证法,也是孔子对人的个性的深刻体悟,很能给人启迪。“山的沉稳,水的灵动”,也许我们每个人的生命都不可缺少,也许,并非每个人都能成为智者或者仁者,但是作为目标来追求,人生就会更加有意义。

“述而”篇

原文:子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

【解读】人处于世间,无非是做事和待人两个方面。本则其实有一个前提,便是在遭遇了困难、麻烦的时候,君子和小人的做法不同。

在做事碰壁时,君子不愁眉苦脸,因为他知道自己已经尽力,已经无愧于心,一片赤诚可对天,所以,君子会坦然接受命运的安排,所谓“谋事在人,成事在天。”可小人则不同,他们没有人生高远的目标,没有精神的寄托,心中的唯一牵挂就是名和利,做事遇到困难时,他们患得患失,整天愁眉苦脸。

在待人上,遇到别人的误解时,君子胸襟开阔,知道自己没有错误,只是别人没有弄清楚事情的原委,所以君子不记恨不打击报复,因为“人不知而不愠,不亦君子乎!”可小人则不同,别人误解他时,他一肚皮牢骚,觉得全世界的人都对不起他。甚至当面一套,背后一套,口蜜腹剑,暗中记恨,甚至打击报复。

“颜渊”篇

原文:颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣!”

【解读】这一则,孔子论述“仁”,强调克制私欲,用礼来规范自己的言行举止,侧重强调了个人的修身。颜回是孔子最得意的弟子,从这则中,我们可以看出其对老师的信服,也可以看出师生关系的和谐。应该说,讲究自我表现约束,用一定的社会规范来调适自己的行为与语言,提高个人修养,使人与人的关系和谐,这种思想是值得提倡的。

“季氏”篇

原文:孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”

【解读】这一则,孔子从人生的三个阶段,强调了要规范自己的言行,少年戒女色,壮年要成熟稳重,做事情要凭借理智,要三思而后行;老年要淡泊,不可以贪婪。应该说,孔子说这些的出发点,还是“礼”的规范。这则对我们今天加强个人修养,很有启迪意义。

古代散文阅读方法

一般来说,多数文章都是情理兼用的,互相渗透的。把握文章的思想脉络,有多种途径。提要钩玄,通过梳理归纳,搞清作品的层次和线索,可以获得对作品思想情感以及某些艺术手法的认识。结合诵读,进行体会探求,“因声求气”,“由气而通其意,以及其辞与法”也是有效的途径。古人在创作和欣赏时,常常讲究文气,以文气反映作者的精神状态和流程。作者的神气通过音节字句来表现,读者则由音节字句寻求神气。用不同的方式和速度反复诵读,会有不同的收获。快读,把一篇文章一口气读完,感受来得集中,对文章总体的风貌、规模体势可以获得较为完整的印象;缓读,则可以细细体会文章的风神情味。这样阅读比专靠分析研究,在感受上跟作品会契和得更深一些。当然,作家讲“气”也有区别,有的心平气和,从容娴雅;有的强调气势充沛,喷薄出之。可以把提要钩玄、沉思力索、反复阅读与因声求气结合起来,在获得对作品的情意了解后,再进一步研究作者表情达意时自然形成的高下、缓急、顿挫的声调和各种艺术手法,从而学会在写作时运用借鉴,准确表达自己的情意。

分析概括文中的观点是阅读的出发点和归宿,而人的思想感情是丰富复杂的。文章的思想内容往往不是单一的,有的作品既有表现积极健康的思想感情因素,又有消极健康的思想感情因素。因此,分析概括评价文言文中“作者观点的理解和评价”时,既要依据文章主要内容,又要注意评价作者观点态度中积极因素和消极因素,也就是说不能拔高,不能贬低,要实事求是。平时学习时要注意以下几点:

1.注意理解原文中的作者的观点,不要以自己的观点来代替作者的观点,要养成言之有据的习惯。同时在翻译时,要注意字字落实,坚持直译。

2.注意作者所处的时代以及作者的个人经历、作品风格或是流派,因为这些往往对我们理解文章有很大帮助。

3.熟读高中语文课本中的古代散文,尤其是具有代表性的唐宋八大家的散文以及明清时代的散文。阅读时要尽力去体会文章的特点,以及文章的基本含义和作者的观点等。

4.养成整体阅读的习惯。读完一篇文章,要明白文章写了什么事物,作者抒发了什么情感,作者的主要观点是什么。然后要细读题目,利用设置的题目来了解全文的内容,最后还要特别注意重读全文。考试选择的文言语段,不可能让学生一下子弄懂文意,所以,考生必须有一个好的心态,调动各种可以运用的手段,前后互解,依题解意。

知识迁移

阅读下文,完成1—4题

问 说(节选)

刘 开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。

贤于己者,问焉以破其疑,所谓就有道而正也。不如己者,问焉以求一得,所谓以能问于不能,以多问于寡也。等于己者,问焉以资切磋,所谓交相问难,审问而明辨之也。

古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。三代而下,有学而无问,朋友之交,至于劝善规过足矣,其以义理相咨访,孜孜焉唯进修是急,未之多见也,况流俗乎?

是己而非人,俗之同病。学有未达,强以为知,理有未安,妄以臆度,如是,则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉,不如己者,轻之而不屑问焉,等于己者,狎之而不甘问焉,如是,则天下几无可问之人。

不然,则所问非所学焉:询天下之异文鄙事以快言论;甚且心之所已明者,问之人以试其能,事之至难解者,问之人以穷其短。嗟乎!学之所以不能几于古者,非此之由乎?

且夫不好问者,由心不能虚也;心之不虚,由好学之不诚也。亦非不潜心专力之故,其学非古人之学,其好亦非古人之好也,不能问宜也。

智者千虑,必有一失。是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

1.对下列加红词的解释不正确的一项是( )

A.审问而明辨之也 审:详细

B.至于劝善规过足矣 规:法则

C.忌之而不愿问焉 忌:妒忌

D.问之人以穷其短 穷:穷究

2.下列各组句子中,加红词的意义和用法相同的一组是( )

A.问焉以求一得 然后以六合为家

B.取其有益于身而己 师不必贤于弟子

C.则终身几无可问之事 则移其民于河东

D.轻之而不屑问焉 吾尝终日而思矣

3.填空

《问说》和《师说》都劝说人们要虚心学习,《师说》侧重强调从师的重要性,《问说》重在强调_______________的重要性,两篇文章都采用了________________的论证方法。

4.翻译下列句子

(1)是己而非人,俗之同病。

(2)学之所以不能几于古者,非此之由乎?

(2015 浙江回浦中学期中)阅读《论语》中的文字,完成后面题目。

①子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。”

②陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也。’‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。”

③子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。”

5.简述材料③所写内容与前两章材料的联系。

6.根据上面的材料,简评孔子的观点。

参考答案

1.B(告诫)

2.C(A 前一句为“来”,后一句为“拿”;B前一句为“对”,后一句为“比”;C 都解释为“就”;D前一句表并列关系,后一句表修饰关系。)

3.求问(好问) 正反对比(对比)

4.(1)肯定自己却否定别人,这是世俗的通病。

(2)学习之所以不能接近古人,不正是由于这原因吗?

参考译文

君子学习一定喜爱问。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。

(对)比自己道德才能高的人,向他们问,借以破除那疑问,(这就是孔子)所说的到有学行的人那里判定是非。(对)不如自己的人,向他们问,借以求得一点正确的见解,(这就是曾子)所说的以高才能向低才能(的人)问,以道德高知识多向道德低知识少(的人)问。(对)同自己水平相等的人,向他们问,借以共同研究,(这就是《中庸》)所说的互相诘问,详细地考察,明确地分辨。

古代的人虚心采纳善言善事,不挑选事情地问,不挑选人地问,(只要能)求取那有益于自己修养和学业的就可以了。三代以后,有“学”而没有“问”,朋友间的交往,能做到规劝做好事,不做坏事就不错了,那种在大是大非问题上互相请教,勤勉地只是以进修为急务(的人)未多见,(更)何况世俗的人呢?

认为自己对,别人不对,(这是)世俗人的共同毛病。学习有未贯通(不理解的地方),(却)偏偏以为理解,(所持的)道理有不稳妥(的地方),(却)胡乱地凭主观猜测,像这样,就终生几乎(都)没有(什么)可问的事情(了)。(对)比自己道德才能高的人,(就)妒忌他,不愿意向他问,(对)不如自己的人,(就)轻视他,(认为)不值得向他问,(对)同自己水平相同的人,抱着嬉戏的态度而不敬重他,不甘愿向他问,像这样,就天下几乎没有可以问的人了。

不这样(的话),就所问的(也)不是(他)所学的:(如)问(一些)天下的奇字僻典和琐屑事物来说说好玩;甚至自己心里所已经明白的(问题,却故意拿它),问别人,来试试那人的才能;(或者)非常难解答的事情问别人,来逼使那人难堪。唉!学习之所以不能接近古人,不是(正)由于这(原因)吗?

而且不喜爱问的人,(是)由于不能虚心;不能虚心(是)由于不诚心实意喜爱学习。也不是不专心用功的缘故,他学习的不是古代儒家学习的(东西),他喜爱的也不是古代儒家喜爱的(东西),不善于问是理所当然的。

聪明的人考虑一千次,(也)一定会出现一次错误。所以贵人可以问身份低的人,道德才能高的人可以问不成器的人,老人可以问年轻的人,只要学行方面能有成就便可以了。

5. 孔子自述正乐工作,侧面表现对诗礼之教的重视。

6. 孔子育人,重视三教。读诗兴发性情,启迪心智;学礼规范行为,树立人格;习乐陶冶精神,谐和性灵。可见,兴诗、立礼、成乐,是人生修养、人格完成、人性完美的重要途径。

拓展阅读

祭孔大典

祭孔,是华夏民族为了尊崇与怀念至圣先师孔子,而主要在孔(文)庙举行的隆重祀典,两千多年来,成为世界祭祀史、人类文化节史上的一个奇迹。祭孔大典是山东省曲阜专门祭祀孔子的大型庙堂乐舞活动,亦称“丁祭乐舞”或“大成乐舞”,是集乐、歌、舞、礼为一体的综合性艺术表演形式,于每年阴历八月二十七日孔子诞辰时举行。

祭孔活动可追溯到公元前478年,孔子卒后第二年,鲁哀公将孔子故宅辟为寿堂祭祀孔子,孔子故居成为世界上第一座孔庙。汉高祖刘邦过鲁,以“太牢”祭祀孔子,开历代帝王祭孔之先河。汉武帝罢黜百家、独尊儒术后,各地纷纷建孔庙,直至县县有孔庙的盛况,孔庙逐渐演变成封建朝廷祭祀孔子的礼制庙宇。元、明、清三个朝代皇帝为孔子举行国家祭奠的主要场所在北京孔庙。随着历代帝王的褒赠加封,祭典仪式日臻隆重恢弘,礼器、乐器、乐章、舞谱等也多由皇帝钦定颁行。历代帝王或亲临主祭,或遣官代祭,或便道拜谒,总计达196次。

祭孔大典在古代被称作“国之大典”。自唐玄宗于公元739年封孔子为“文宣王”后,祭祀孔子的活动开始升格。宋代后祭祀制度扶摇直上,明代已达到帝王规格。至清代,祭祀孔子更是隆重盛大,达到了顶峰。清朝仅乾隆皇帝一人就先后8次亲临曲阜拜祭孔子。

民国政府明令全国祭孔,其程序和礼仪做了较大变动,献爵改为献花圈,古典祭服改为长袍马褂,跪拜改为鞠躬礼。1986年,沉寂了半个世纪的祭孔大典经曲阜市文化部门挖掘整理,在当年的“孔子故里游”开幕式上得以重现。

祭孔大典的神奇魅力,充分表现在乐、歌、舞、礼四种艺术形式上。乐、歌、舞都是紧紧围绕“礼”而进行的,所有礼仪要求“必丰、必洁、必诚、必敬”。祭孔大典用艺术的形式集中表现了儒家思想文化,体现了艺术形式与政治内容的高度统一,形象地阐释了孔子学说中的“礼”的涵义,表达了“仁者爱人”、“以礼立人”的思想,具有较强的思想亲和力、精神凝聚力和艺术感染力。发掘、抢救、保护和开发利用“祭孔大典”,对于弘扬优秀传统文化,营造和乐氛围,构建和谐社会,凝聚民族精神具有不可替代的社会价值,它所阐释的民族文化和民族精神的精髓,将对中国乃至华人世界的文化传播产生积极的影响。

巩固练习

基础积累

1.下列加红的字注音正确的一项是( )

A.饿殍(piǎo) 逡巡(qūn) 弃甲曳兵(yè) 丢三落四(luò)

B.中绳(zhòng) 句读(dòu) 瓮牖绳枢(yǒu) 心广体胖(pàng)

C.庠序(yáng) 氓隶(méng) 度长絜大(duó) 抛头露面(lù)

D.供养(gōng) 经传(zhuàn) 贻笑大方(yí) 间不容发(jiān)

2.下列词语中有错别字的一项是( )

A.佳肴 潦倒 漂沦 不经之谈

B.切磋 撰写 班斓 叱咤风云

C.羞赧 贿赂 泥淖 殒身不恤

D.湮没 枯燥 剽悍 不胫而走

3.下列各项句式不同的一项是( )

A.而又何羡乎 B.籍何以至此

C.而今安在哉 D.客有吹洞箫者

4.句中不含通假字的一项是( ) A.上恤孤而民不倍; B.莫见乎隐; C.知者过之; D.是故君子先慎乎德

5.阅读下面《论语》选段,回答问题。

颜渊问仁。子曰,“克己复礼为人。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰,“请问其目。”子曰,“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰,“回虽不敏,请事斯语矣。” (《论语·颜渊》)

对上面这个选段内容理解不正确的一项是( )

A.克己复礼就是克制自己,一切都按照礼的要求去做,孔子认为,一旦大家这样做了,天下就可以归于仁道。

B.孔子认为,仁德的修为,既要靠自己来实行,也要依靠别人的检查督促来完成。

C.孔子用克己复礼来回答颜渊所问的“仁”,实际上就是强调人们要通过道德修养来自觉地遵守礼的规定。

D.这一章,孔子以礼来回答“仁”,实际上就是用礼来规定仁,在他看来依礼而行就是仁的根本要求。

6.(2015 浙江严州中学模拟)阅读下面的材料,完成后面的题目。

①不挟长,不挟贵,不挟兄弟而友。友也者,友其德也,不可以有挟也(《孟子》)

②有德者虽年下于我,我必尊之;不肖者,虽年高于我,我必远之。(《朱熹家训》)

a.孟子和朱熹都强调交友要重视一个字,那就是 。

b.针对交友,我们从孟子和朱熹的话中可以得到什么启示?

7.下列有关文学常识的说法有误的一项是( )

A.《论语》是记录春秋末期大思想家孔子及其弟子言行的一部语录体书,是有关儒家思想的最重要的经典著作。《季氏将伐顓臾》就选自《论语》。

B.南宋时,朱熹把《孟子》与《礼记》中的《大学》《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

C.李商隐字义山,号玉豁生,晚唐著名诗人。与杜甫合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。

D.马丁·路德·金一生曾三次被捕,三次被刺,1968年被美国种族主义分子枪杀;为了纪念他,美国将每年一月的第三个星期一定为“马丁·路德·金日”。

8.填空

(1)《论语》中孔子认为“士”抱负远大,意志坚定,承担责任的句子是:________,_______。

(2)?????????????,无以为君子也;不知礼,?????????????。(《论语》)

(3)???? ??????????????????,思而不学则殆。(《论语十则》)

(4)子曰:“后生可畏,?????????????”(《论语》)

(5)孔子的思想核心“仁”可用“忠”“恕”二字来概括,其中“恕”可用《孔子语录》中孔子回答子贡“有一言而可以终身行之者乎”的“?????????????????????,???????????????????”来诠释。

阅读理解

(2015 浙江省金丽衢十二校联考)阅读下面的文字,完成下题。

孔子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”

《论语·季氏》

9.从上述材料中,概括出共同的交友观。

10.这样的交友观对你有怎样的启示?请联系现实谈谈你的体会。

阅读下面的《论语》选段,回答问题。

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”子路曰:“子行三军,则谁与?”子曰:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。必也临事而惧,好谋而成者也。” 《论语·述而》

11.下列对选段内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A、孔子认为,“用就去做、不用就隐退”只有颜渊能做到。这表明了孔子对颜渊的赞赏,也体现了孔子的谦逊。

B、子路假设孔子统帅三军,问孔子将和谁一起,其实是在向孔子暗示自己的才干与本领。

C.“暴虎冯河”是赤手空拳与老虎进行博斗、徒步过河。这样缺少“谋”的“勇”不是孔子所欣赏的。

D、“勇”是孔子道德范畴中的一个内容,在这里,孔子用“与”和“不与”明确表达了自己的态度。

12.子曰:“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。”(《论语·泰伯》)请将这个语段与上面的选段相结合思考,并简要分析孔子“勇”的含义。

语言运用

13.阅读下面的文字,完成后面的题。

子曰:“君子矜而不争,群而不党。”(《论语·卫灵公》)

子曰:“当仁,不让于师。”(《论语·卫灵公》)

谈谈你对“群而不党”的理解。

孔子的“矜而不争”与“当仁”而“不让”,这两种说法是否矛盾?试作分析。

参考答案

1.D (A luò—là,B pàng—pán,C yáng—xiáng。)

2.B(班斓—斑斓)

3.D (ABC皆为宾语前置句)

4.D(A“倍”通“背”,B“见”通“现”,C“知”通“智”)

5.B(B原文意思是完全在于自己,克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。在这里,孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。所以,礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

【参考译文】

颜渊问怎样做才是仁。孔子说:“克制自己,一切都照着礼的要求去做,这就是仁。一旦这样做了,天下的一切就都归于仁了。实行仁德,完全在于自己,难道还在于别人吗?”颜渊说:“请问实行仁的条目。”孔子说:“不合于礼的不要看,不合于礼的不要听,不合于礼的不要说,不合于礼的不要做。”颜渊说:“我虽然愚笨,也要照您的这些话去做。”)

6.a.德(解答此题,要先读懂文段大意。这两段文字的大意为:①不倚仗自己年纪大,不倚仗自己地位高,不倚仗兄弟的势力去交朋友。交朋友,是因为对方的品德去结交,不能倚仗什么。②有良好品德的人,即使比我年龄小,我一定会尊重他;品德不好的人,即使比我年长,我也一定会远离他。比较这两段文字的内容,即可找出他们的同共点。)

b. 孟子的话启发我们,交友时要加强对自我的要求,交朋友是因为对方品德好,而不能依仗自身的优越条件。朱熹的话启发我们,交友要结交有德行的人,而不论他的年龄大小。

7.C(李商隐与杜牧合称“小李杜”。)

8.(1)士不可以不弘毅,任重而道远。; (2)不知命,无以立也。;

(3)学而不思则罔; (4)焉知来者之不如今也;

(5)己所不欲 勿施于人。

9. 墨子和孔子都主张以道德和学问作为择友标准。

10.墨子和孔子的交友主张都告诉我们要亲近有才有德的人,而远离甜言蜜语的小人。这可以帮我们认识到交友的误区,选择真正值得交往的人做朋友,从而不断完善自身。历史上有管鲍之交,伯牙子期的知音之交,还有割席断义等故事,都告诉了我们择友的重要性。

11.A(“惟我与尔有是夫”,孔子认为只有他和颜渊能做到。)

12.孔子主张的“勇”,要智勇兼备,而且要符合礼。缺少智、悖于礼的“勇”是蛮干、乱干。

译文:

语段一:孔子对颜渊说:“用我呢,我就去干;不用我,我就隐藏起来,只有我和你才能做到这样吧!”子路问孔子说:“老师您如果统帅三军,那么您和谁在一起共事呢?”孔子说:“赤手空拳和老虎搏斗,徒步涉水过河,死了都不会后悔的人,我是不会和他在一起共事的。我要找的,一定要是遇事小心谨慎,善于谋划而能完成任务的人。”

语段二:孔子说:“只是恭敬而不以礼来指导,就会徒劳无功;只是谨慎而不以礼来指导,就会畏缩拘谨;只是勇猛而不以礼来指导,就会说话尖刻。”

13.(1)孔子告诉我们,做人要合群团结,不要结党营私。

(2)不矛盾。前者是指君子庄重自持而不争强好胜,不因私利与他人争逐;后一句是指面临仁义之事就应当积极主动地去做而不推让。是“争”还是“不争”,关键取决于面对的事情是否符合“仁义”。

同课章节目录