人教部编版七年级历史上册第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元达标测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史上册第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元达标测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-08-30 20:31:35 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 达标测试卷

时间:60分钟 满分:100分

一、选择题(每题2分,共40分)

1. 秦始皇采取的巩固统一的措施中,使政令能够在全国各地顺利推行的是( )

A.统一度量衡

B.统一货币

C.统一文字

D.统一交通

2.《嬴政的道》一文中写道:“始皇帝嬴政比较黏糊,只要走进历史,不管你是否乐意,也无论你停在哪一段儿,他都将不请自来,躲不掉也避不开。”作者这样评价秦始皇,主要是基于他( )

A.开始实行郡县制,加强对地方的管理

B.确立了后世2000多年的国家政治框架

C.确立了分封子弟的制度

D.开始用军功爵制代替世卿世禄制

3.秦始皇被后人称为“千古一帝”。他为中华民族作出的最突出的贡献是( )

A.建立统一的多民族的封建国家

B.在全国范围内推行郡县制

C.确立了皇权的至高无上

D.修筑万里长城巩固北方边防

4.创新是一个民族发展的不竭动力。下列属于秦始皇开创的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.郡县制 D.科举制

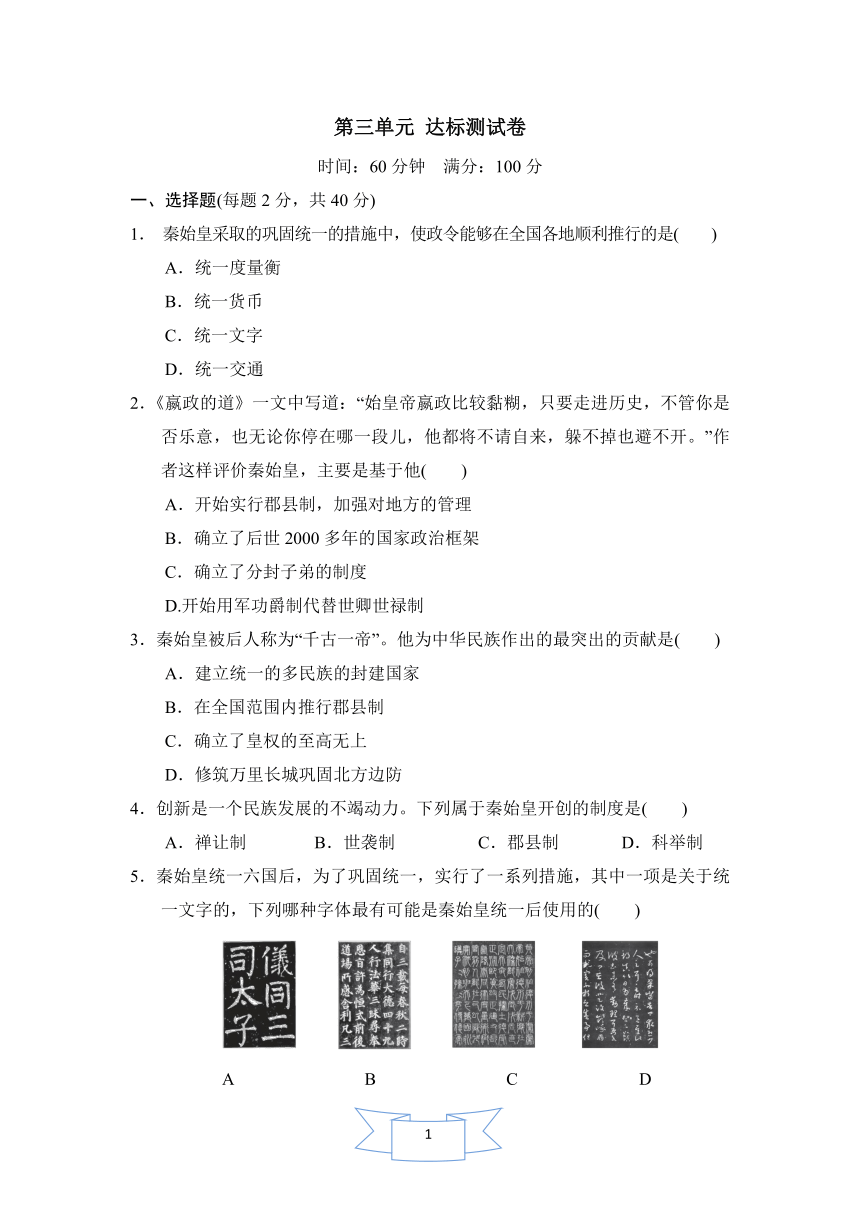

5.秦始皇统一六国后,为了巩固统一,实行了一系列措施,其中一项是关于统一文字的,下列哪种字体最有可能是秦始皇统一后使用的( )

A B C D

6.《史记》记载:“因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里。”《史记》记载的是秦朝修筑的( )

A.灵渠 B.阿房宫 C.骊山陵墓 D.万里长城

7.从秦始皇修建豪华的阿房宫、巨大的骊山陵墓,修长城、修驰道等史实,可以得出的结论是秦朝( )

A.刑法残酷 B.赋税沉重 C.徭役繁重 D.战乱不止

8.陈胜、吴广起义独特的历史作用是( )

A.首先提出平分土地的口号

B.他们的革命首创精神,鼓舞后世人民起来反抗残暴的统治

C.以大无畏的精神推翻了封建王朝

D.攻占郡县,沉重打击了地主阶级统治

9.下面是某同学做的课堂笔记,通过笔记内容可以确定他学习的主题是( )

(1)交战双方:项羽领导的农民军和秦军主力

(2)特点:以少胜多

(3)结果:秦军大败

(4)成语:破釜沉舟

A.阪泉之战 B.涿鹿之战 C.牧野之战 D.巨鹿之战

10.中国象棋中“楚河汉界”的来历与历史上的“楚汉之争”(公元前206—公元前202)相关。这场战争发生于( )

A.公元前2世纪早期

B.公元前2世纪晚期

C.公元前3世纪早期

D.公元前3世纪晚期

11. 西汉初年,统治者推行休养生息政策,关注民生,恢复生产。西汉推行休养生息政策的实质是( )

A.以黄老道家思想取代法家思想

B.把封建剥削降到人民可以接受的程度

C.调整生产关系,缓和阶级矛盾

D.调整赋税制度

12.“文景之治”这一盛世景象出现的原因有( )

①吸取秦亡教训,轻徭薄赋 ②发展农业生产,提倡以农为本

③文帝、景帝提倡勤俭治国,并以身作则 ④尊王攘夷

A.①②④ B.①③④

C.①②③ D.②③④

13. 西汉初年,政论家贾谊指出,当下形势就像是一个病人,小腿肿得像腰,脚趾肿得像大腿,不能屈伸自如,不及时治疗,就不可医治了。上述言论针对的问题是( )

A.农民起义 B.匈奴的威胁

C.王国问题 D.统治者的腐败

14. 公元前112年汉武帝颁布《罢郡国铸钱令》,命令销毁原各郡国的私铸钱,将铸币权收归中央。汉武帝这一措施( )

A.有利于加强中央集权 B.抑制了农业生产发展

C.彻底解决了封国问题 D.实现了思想的大一统

15. 汉武帝即位后,令各郡县保举贤良、方正、直言之士,由他亲自出题,让被举荐的人作答。通过这样的考察,大汉呈现出人才济济的盛况:大经学家、政论家董仲舒,大史学家司马迁,大文学家司马相如,大军事家卫青、霍去病,大探险家张骞都出现在这一时期。上述材料说明汉武帝( )

A.树立皇帝权威 B.重视选拔人才

C.削弱贵族势力 D.推崇儒家思想

16. 秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。汉武帝选择的“统治思想”是( )

A.颁布“推恩令”

B.罢黜百家,独尊儒术

C.统一铸币,盐铁官营

D.实行“削藩”政策

17.电视剧《张骞》中有一场戏是“张骞拜别汉武帝”,该场面中最不适合摆放的道具是( )

A.铁剑 B.丝绸 C.瓷器 D.葡萄

18. “一带一路”即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是国家主席习近平提出的合作倡议,旨在借用古代“丝绸之路”这一历史符号,沟通历史与未来,连接中国与世界。古代丝绸之路经过的地方有( )

A.南非 B.河西走廊 C.洛阳 D.辽东

19.《史记》是我们研究黄帝的重要资料。司马迁著《史记》时,游历各地,搜集民间关于黄帝的传说,考证文献记载,辨别文献真伪,编成黄帝的事迹列于本纪之首。这表明( )

A.《史记》中关于黄帝的记述具有唯一性

B.传说在一定程度上能够反映历史真实

C.口头传说不足以印证历史

D.文献记载没有参考价值

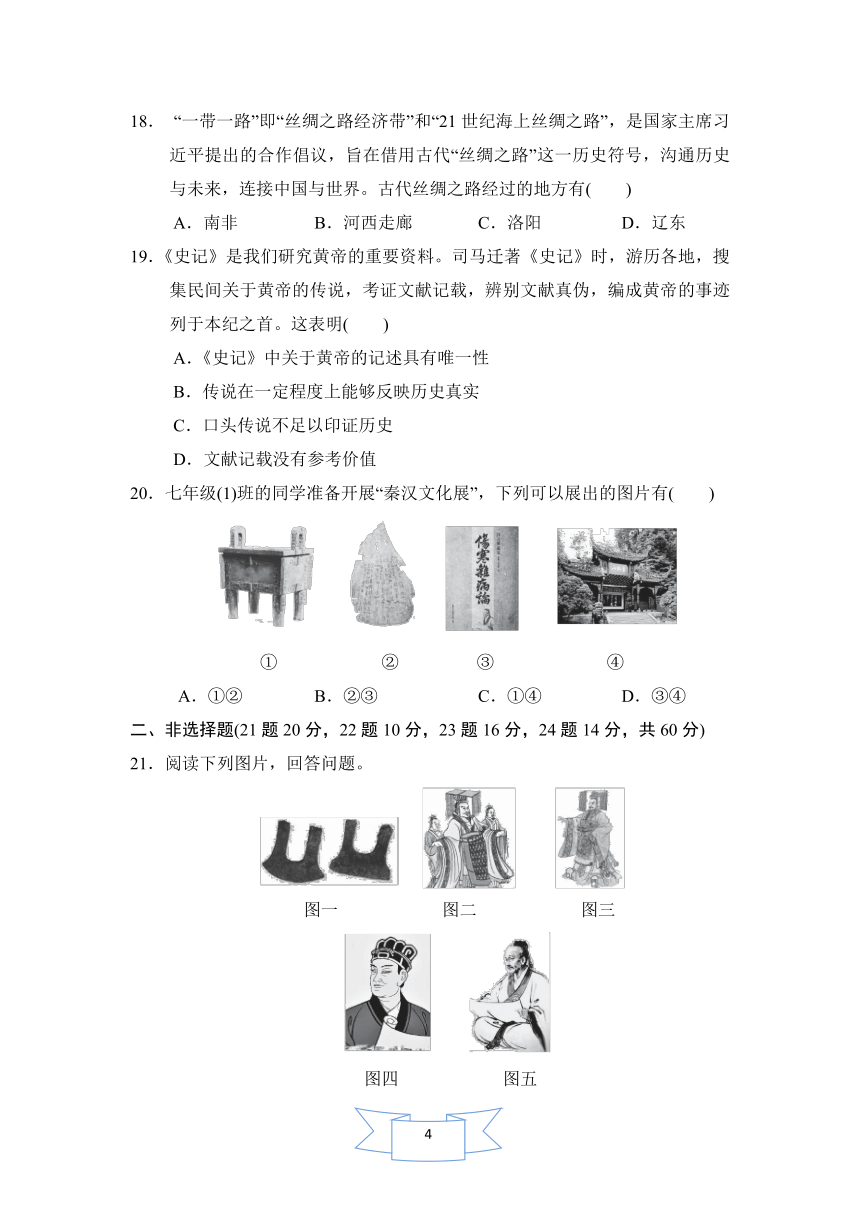

20.七年级(1)班的同学准备开展“秦汉文化展”,下列可以展出的图片有( )

① ② ③ ④

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

二、非选择题(21题20分,22题10分,23题16分,24题14分,共60分)

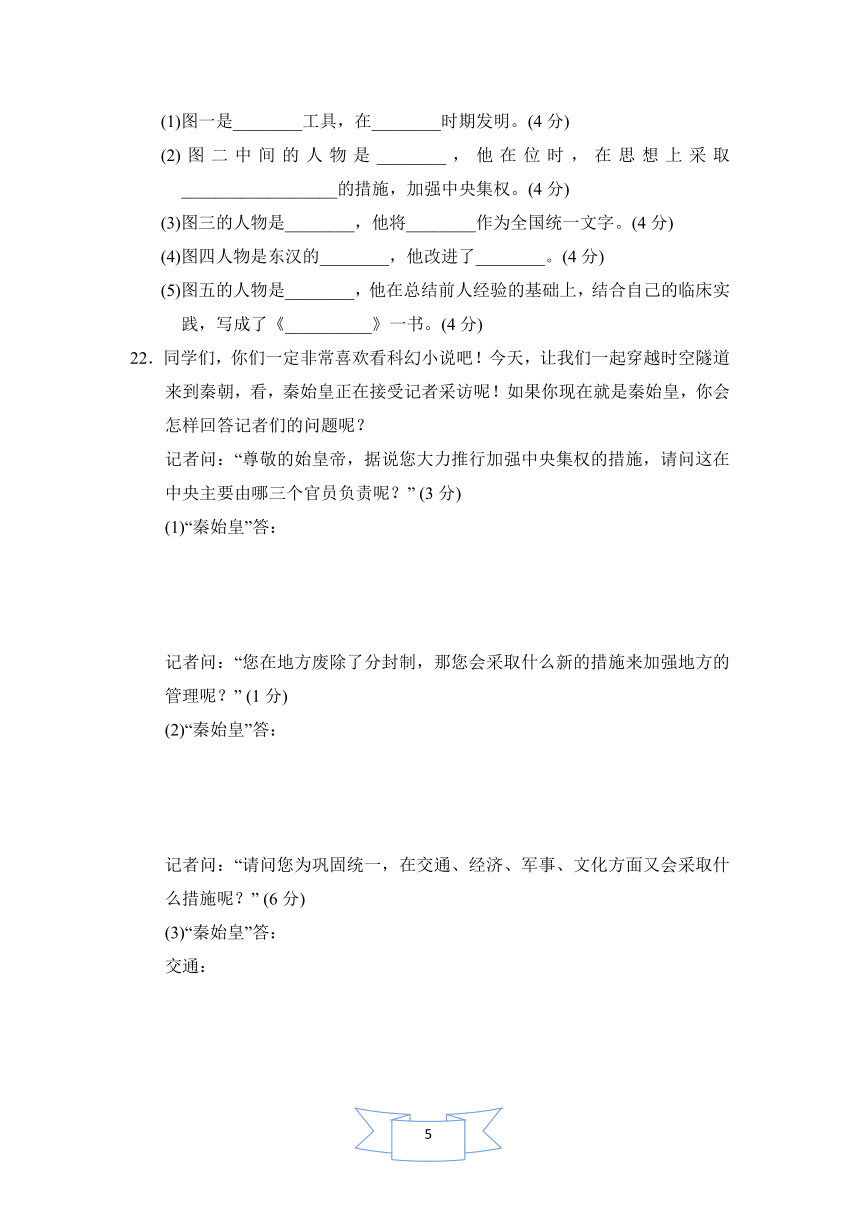

21.阅读下列图片,回答问题。

图一 图二 图三

图四 图五

(1)图一是________工具,在________时期发明。(4分)

(2)图二中间的人物是________,他在位时,在思想上采取__________________的措施,加强中央集权。(4分)

(3)图三的人物是________,他将________作为全国统一文字。(4分)

(4)图四人物是东汉的________,他改进了________。(4分)

(5)图五的人物是________,他在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《__________》一书。(4分)

22.同学们,你们一定非常喜欢看科幻小说吧!今天,让我们一起穿越时空隧道来到秦朝,看,秦始皇正在接受记者采访呢!如果你现在就是秦始皇,你会怎样回答记者们的问题呢?

记者问:“尊敬的始皇帝,据说您大力推行加强中央集权的措施,请问这在中央主要由哪三个官员负责呢?” (3分)

(1)“秦始皇”答:

记者问:“您在地方废除了分封制,那您会采取什么新的措施来加强地方的管理呢?” (1分)

(2)“秦始皇”答:

记者问:“请问您为巩固统一,在交通、经济、军事、文化方面又会采取什么措施呢?” (6分)

(3)“秦始皇”答:

交通:

经济:

军事:

文化:

23.中国是以农立国的世界文明古国。某校七年级同学探讨了“中国古代农业发展的原因”,请你参与同学们的小组探究,回答相关问题。

【兴修水利工程】

材料一

图一 图二

(1)材料一中的图一和图二都与战国时期秦国在岷江流域修建的大型水利工程有关,它使成都平原成为“天府之国”。这是什么水利工程?(2分)是谁主持修建的?(2分)

【调整统治政策】

材料二 据《史记·商君列传》记载,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,秦国富强起来。

(2)材料二反映了哪一次变法的内容?(2分)这项有利于农业生产发展的措施是什么?(2分)

【引进优良作物】

材料三 ……中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

(3)材料三中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?(2分)汉武帝派谁两次出使西域?(2分)这条商路的开通有何重要意义?(4分)

24.某校七年级(1)班的同学在学习《汉武帝巩固大一统王朝》一课时,对汉初的经济、政治、思想等进行了探讨,请你参与进来,共同完成。

【汉初国策】

(1)汉初采取了什么政策?(2分)到文帝、景帝统治时期,经济恢复发展,史称什么?(2分)

【捍卫皇权】

针对地方封国势力膨胀,有识之士纷纷提出削弱地方封国的策略。

主父偃

(2)上图人物为皇帝提出了怎样的策略?(2分)效果怎样?(2分)

【实现一统】

(3)请你结合所学知识归纳总结,汉武帝在位时期,在政治、思想、经济方面是如何推进大一统的?(6分)

答案

一、1. C 点拨:结合题干中信息“使政令能够在全国各地顺利推行”分析,政令推行与统一文字有关。

2.B 点拨:秦始皇创立的中央集权制度,之后的整个封建社会一直沿用,所以说他确立了后世2000多年的国家政治框架。

3.A 4.C

5.C 点拨:结合所学知识可知,秦朝统一后的文字应该是小篆,故选C。A是楷书,B是楷书,D是行书。

6.D 点拨:结合题干中信息“起临洮,至辽东”可知,这是万里长城的东西两端。答案可得。

7.C 点拨:修建阿房宫、骊山陵墓、长城等需要大量的徭役,符合题意的是C。

8.B 点拨:陈胜、吴广起义是我国历史上第一次农民大起义,带有革命首创精神,所以,符合题意的是B。

9.D 10.D

11.C 点拨:汉初吸取秦亡的教训,并鉴于经济贫困的现状,为了巩固统治、恢复经济而采取了休养生息政策。政策主要涉及让士兵复员生产,让战争期间逃亡的人回家恢复原有田宅,把因饥饿卖身为奴者释放为平民,减轻田租等方面。这些政策实质上是对生产关系的调整,以缓和阶级矛盾。

12.C 点拨:本题可用排除法解答。“尊王攘夷”是春秋时期诸侯争霸的口号,与“文景之治”无关。

13.C 14.A 15.B 16.B

17.D 点拨:张骞出使西域后,西域的葡萄、核桃等才传入内地,所以,符合题意的是D。

18.B

19.B 点拨:据题干可知,《史记》是司马迁考证文献记载后撰写的,有一定的历史真实性,虽然参考了民间关于黄帝的传说,但司马迁已经辨别过其真伪。可见传说在一定程度上能够反映历史真实。所以答案选B。

20.D 点拨:分析图片,①和②反映的司母戊鼎和甲骨文是商周时期的文明成就,可以排除。③是东汉张仲景的作品,④是东汉兴起的道教的道观。符合题意的是D。

二、21.(1)铁制 春秋 (2)汉武帝 罢黜百家,独尊儒术

(3)秦始皇 小篆 (4)蔡伦 造纸术

(5)张仲景 伤寒杂病论

22.(1) 丞相、太尉、御史大夫。 (2)郡县制。

(3)交通:统一车辆和道路的宽窄。 经济: 统一货币和度量衡。 军事:北击匈奴,修筑长城。

文化: 统一文字,焚书坑儒。

23.(1)都江堰。 李冰。

(2)商鞅变法。 奖励耕织。

(3)丝绸之路。 张骞。 丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

24.(1)休养生息政策。 文景之治。 (2)策略:主父偃建议汉武帝实行“推恩”政策,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。效果:侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,无力与中央抗衡。(3)政治上,颁布“推恩令”,削弱诸侯王封国势力。建立刺史制度,监视地方,加强中央对地方的控制。思想上,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说立为正统思想。经济上,铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,实行盐铁官营、专卖,全国范围内统一调配物资,平抑物价。

时间:60分钟 满分:100分

一、选择题(每题2分,共40分)

1. 秦始皇采取的巩固统一的措施中,使政令能够在全国各地顺利推行的是( )

A.统一度量衡

B.统一货币

C.统一文字

D.统一交通

2.《嬴政的道》一文中写道:“始皇帝嬴政比较黏糊,只要走进历史,不管你是否乐意,也无论你停在哪一段儿,他都将不请自来,躲不掉也避不开。”作者这样评价秦始皇,主要是基于他( )

A.开始实行郡县制,加强对地方的管理

B.确立了后世2000多年的国家政治框架

C.确立了分封子弟的制度

D.开始用军功爵制代替世卿世禄制

3.秦始皇被后人称为“千古一帝”。他为中华民族作出的最突出的贡献是( )

A.建立统一的多民族的封建国家

B.在全国范围内推行郡县制

C.确立了皇权的至高无上

D.修筑万里长城巩固北方边防

4.创新是一个民族发展的不竭动力。下列属于秦始皇开创的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.郡县制 D.科举制

5.秦始皇统一六国后,为了巩固统一,实行了一系列措施,其中一项是关于统一文字的,下列哪种字体最有可能是秦始皇统一后使用的( )

A B C D

6.《史记》记载:“因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里。”《史记》记载的是秦朝修筑的( )

A.灵渠 B.阿房宫 C.骊山陵墓 D.万里长城

7.从秦始皇修建豪华的阿房宫、巨大的骊山陵墓,修长城、修驰道等史实,可以得出的结论是秦朝( )

A.刑法残酷 B.赋税沉重 C.徭役繁重 D.战乱不止

8.陈胜、吴广起义独特的历史作用是( )

A.首先提出平分土地的口号

B.他们的革命首创精神,鼓舞后世人民起来反抗残暴的统治

C.以大无畏的精神推翻了封建王朝

D.攻占郡县,沉重打击了地主阶级统治

9.下面是某同学做的课堂笔记,通过笔记内容可以确定他学习的主题是( )

(1)交战双方:项羽领导的农民军和秦军主力

(2)特点:以少胜多

(3)结果:秦军大败

(4)成语:破釜沉舟

A.阪泉之战 B.涿鹿之战 C.牧野之战 D.巨鹿之战

10.中国象棋中“楚河汉界”的来历与历史上的“楚汉之争”(公元前206—公元前202)相关。这场战争发生于( )

A.公元前2世纪早期

B.公元前2世纪晚期

C.公元前3世纪早期

D.公元前3世纪晚期

11. 西汉初年,统治者推行休养生息政策,关注民生,恢复生产。西汉推行休养生息政策的实质是( )

A.以黄老道家思想取代法家思想

B.把封建剥削降到人民可以接受的程度

C.调整生产关系,缓和阶级矛盾

D.调整赋税制度

12.“文景之治”这一盛世景象出现的原因有( )

①吸取秦亡教训,轻徭薄赋 ②发展农业生产,提倡以农为本

③文帝、景帝提倡勤俭治国,并以身作则 ④尊王攘夷

A.①②④ B.①③④

C.①②③ D.②③④

13. 西汉初年,政论家贾谊指出,当下形势就像是一个病人,小腿肿得像腰,脚趾肿得像大腿,不能屈伸自如,不及时治疗,就不可医治了。上述言论针对的问题是( )

A.农民起义 B.匈奴的威胁

C.王国问题 D.统治者的腐败

14. 公元前112年汉武帝颁布《罢郡国铸钱令》,命令销毁原各郡国的私铸钱,将铸币权收归中央。汉武帝这一措施( )

A.有利于加强中央集权 B.抑制了农业生产发展

C.彻底解决了封国问题 D.实现了思想的大一统

15. 汉武帝即位后,令各郡县保举贤良、方正、直言之士,由他亲自出题,让被举荐的人作答。通过这样的考察,大汉呈现出人才济济的盛况:大经学家、政论家董仲舒,大史学家司马迁,大文学家司马相如,大军事家卫青、霍去病,大探险家张骞都出现在这一时期。上述材料说明汉武帝( )

A.树立皇帝权威 B.重视选拔人才

C.削弱贵族势力 D.推崇儒家思想

16. 秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。汉武帝选择的“统治思想”是( )

A.颁布“推恩令”

B.罢黜百家,独尊儒术

C.统一铸币,盐铁官营

D.实行“削藩”政策

17.电视剧《张骞》中有一场戏是“张骞拜别汉武帝”,该场面中最不适合摆放的道具是( )

A.铁剑 B.丝绸 C.瓷器 D.葡萄

18. “一带一路”即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是国家主席习近平提出的合作倡议,旨在借用古代“丝绸之路”这一历史符号,沟通历史与未来,连接中国与世界。古代丝绸之路经过的地方有( )

A.南非 B.河西走廊 C.洛阳 D.辽东

19.《史记》是我们研究黄帝的重要资料。司马迁著《史记》时,游历各地,搜集民间关于黄帝的传说,考证文献记载,辨别文献真伪,编成黄帝的事迹列于本纪之首。这表明( )

A.《史记》中关于黄帝的记述具有唯一性

B.传说在一定程度上能够反映历史真实

C.口头传说不足以印证历史

D.文献记载没有参考价值

20.七年级(1)班的同学准备开展“秦汉文化展”,下列可以展出的图片有( )

① ② ③ ④

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

二、非选择题(21题20分,22题10分,23题16分,24题14分,共60分)

21.阅读下列图片,回答问题。

图一 图二 图三

图四 图五

(1)图一是________工具,在________时期发明。(4分)

(2)图二中间的人物是________,他在位时,在思想上采取__________________的措施,加强中央集权。(4分)

(3)图三的人物是________,他将________作为全国统一文字。(4分)

(4)图四人物是东汉的________,他改进了________。(4分)

(5)图五的人物是________,他在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《__________》一书。(4分)

22.同学们,你们一定非常喜欢看科幻小说吧!今天,让我们一起穿越时空隧道来到秦朝,看,秦始皇正在接受记者采访呢!如果你现在就是秦始皇,你会怎样回答记者们的问题呢?

记者问:“尊敬的始皇帝,据说您大力推行加强中央集权的措施,请问这在中央主要由哪三个官员负责呢?” (3分)

(1)“秦始皇”答:

记者问:“您在地方废除了分封制,那您会采取什么新的措施来加强地方的管理呢?” (1分)

(2)“秦始皇”答:

记者问:“请问您为巩固统一,在交通、经济、军事、文化方面又会采取什么措施呢?” (6分)

(3)“秦始皇”答:

交通:

经济:

军事:

文化:

23.中国是以农立国的世界文明古国。某校七年级同学探讨了“中国古代农业发展的原因”,请你参与同学们的小组探究,回答相关问题。

【兴修水利工程】

材料一

图一 图二

(1)材料一中的图一和图二都与战国时期秦国在岷江流域修建的大型水利工程有关,它使成都平原成为“天府之国”。这是什么水利工程?(2分)是谁主持修建的?(2分)

【调整统治政策】

材料二 据《史记·商君列传》记载,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,秦国富强起来。

(2)材料二反映了哪一次变法的内容?(2分)这项有利于农业生产发展的措施是什么?(2分)

【引进优良作物】

材料三 ……中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

(3)材料三中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?(2分)汉武帝派谁两次出使西域?(2分)这条商路的开通有何重要意义?(4分)

24.某校七年级(1)班的同学在学习《汉武帝巩固大一统王朝》一课时,对汉初的经济、政治、思想等进行了探讨,请你参与进来,共同完成。

【汉初国策】

(1)汉初采取了什么政策?(2分)到文帝、景帝统治时期,经济恢复发展,史称什么?(2分)

【捍卫皇权】

针对地方封国势力膨胀,有识之士纷纷提出削弱地方封国的策略。

主父偃

(2)上图人物为皇帝提出了怎样的策略?(2分)效果怎样?(2分)

【实现一统】

(3)请你结合所学知识归纳总结,汉武帝在位时期,在政治、思想、经济方面是如何推进大一统的?(6分)

答案

一、1. C 点拨:结合题干中信息“使政令能够在全国各地顺利推行”分析,政令推行与统一文字有关。

2.B 点拨:秦始皇创立的中央集权制度,之后的整个封建社会一直沿用,所以说他确立了后世2000多年的国家政治框架。

3.A 4.C

5.C 点拨:结合所学知识可知,秦朝统一后的文字应该是小篆,故选C。A是楷书,B是楷书,D是行书。

6.D 点拨:结合题干中信息“起临洮,至辽东”可知,这是万里长城的东西两端。答案可得。

7.C 点拨:修建阿房宫、骊山陵墓、长城等需要大量的徭役,符合题意的是C。

8.B 点拨:陈胜、吴广起义是我国历史上第一次农民大起义,带有革命首创精神,所以,符合题意的是B。

9.D 10.D

11.C 点拨:汉初吸取秦亡的教训,并鉴于经济贫困的现状,为了巩固统治、恢复经济而采取了休养生息政策。政策主要涉及让士兵复员生产,让战争期间逃亡的人回家恢复原有田宅,把因饥饿卖身为奴者释放为平民,减轻田租等方面。这些政策实质上是对生产关系的调整,以缓和阶级矛盾。

12.C 点拨:本题可用排除法解答。“尊王攘夷”是春秋时期诸侯争霸的口号,与“文景之治”无关。

13.C 14.A 15.B 16.B

17.D 点拨:张骞出使西域后,西域的葡萄、核桃等才传入内地,所以,符合题意的是D。

18.B

19.B 点拨:据题干可知,《史记》是司马迁考证文献记载后撰写的,有一定的历史真实性,虽然参考了民间关于黄帝的传说,但司马迁已经辨别过其真伪。可见传说在一定程度上能够反映历史真实。所以答案选B。

20.D 点拨:分析图片,①和②反映的司母戊鼎和甲骨文是商周时期的文明成就,可以排除。③是东汉张仲景的作品,④是东汉兴起的道教的道观。符合题意的是D。

二、21.(1)铁制 春秋 (2)汉武帝 罢黜百家,独尊儒术

(3)秦始皇 小篆 (4)蔡伦 造纸术

(5)张仲景 伤寒杂病论

22.(1) 丞相、太尉、御史大夫。 (2)郡县制。

(3)交通:统一车辆和道路的宽窄。 经济: 统一货币和度量衡。 军事:北击匈奴,修筑长城。

文化: 统一文字,焚书坑儒。

23.(1)都江堰。 李冰。

(2)商鞅变法。 奖励耕织。

(3)丝绸之路。 张骞。 丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

24.(1)休养生息政策。 文景之治。 (2)策略:主父偃建议汉武帝实行“推恩”政策,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。效果:侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,无力与中央抗衡。(3)政治上,颁布“推恩令”,削弱诸侯王封国势力。建立刺史制度,监视地方,加强中央对地方的控制。思想上,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说立为正统思想。经济上,铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,实行盐铁官营、专卖,全国范围内统一调配物资,平抑物价。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史