人教版高中语文选修《中外传记作品选读》知识讲解,巩固练习(教学资料,补习资料):第01讲 杜甫:“万方多难”中成就的“诗圣”

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修《中外传记作品选读》知识讲解,巩固练习(教学资料,补习资料):第01讲 杜甫:“万方多难”中成就的“诗圣” |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 30.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-08-31 13:10:22 | ||

图片预览

文档简介

杜甫:“万方多难”中成就的“诗圣”

学习目标

1.学习诗人关注国计民生,感时忧国的精神,品味在逆境中不懈追求人生价值的抱负与忍耐和承受苦难的人格;? ????2.充分利用教材,积极主动地阅读传记,有效地利用教材提供的各种资料为我所用。?

知识积累

文学常识

介绍杜甫

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜老”、“杜少陵”等。汉族,巩县(今河南巩义)人。杜甫曾祖父起由襄阳(今属湖北)迁居巩县。盛唐时期伟大的现实主义诗人。他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中的影响非常深远,备受推崇。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念之。杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另两位诗人李商隐与杜牧(“小李杜”)区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。

思想核心

杜甫的思想核心是儒家的仁政思想,诗风沉郁顿挫,忧国忧民。他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。他热爱生活,热爱人民,热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇,对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予揭露和批评。他同情人民,甚至情愿为解救人民的苦难做出牺牲。所以他的诗歌创作,始终贯穿着忧国忧民这条主线,以最普通的老百姓为主角,由此可见杜甫的伟大。

代表作品

“三吏”:《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》

“三别”:《新婚别》《无家别》《垂老别》

重点语句

(1)朝扣富儿门,暮随肥马尘;残杯与冷炙,到处潜悲辛!

(2)君不见青海头,古来白骨无人收,新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾!

(3)朱门酒肉臭,路有冻死骨。

(4)今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干?

(5)国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

课文精要

理清结构

【杜甫传——“万方多难”中成就的“诗圣” 二、长安十年;三、流亡生活;四、侍奉皇帝与走向人民】

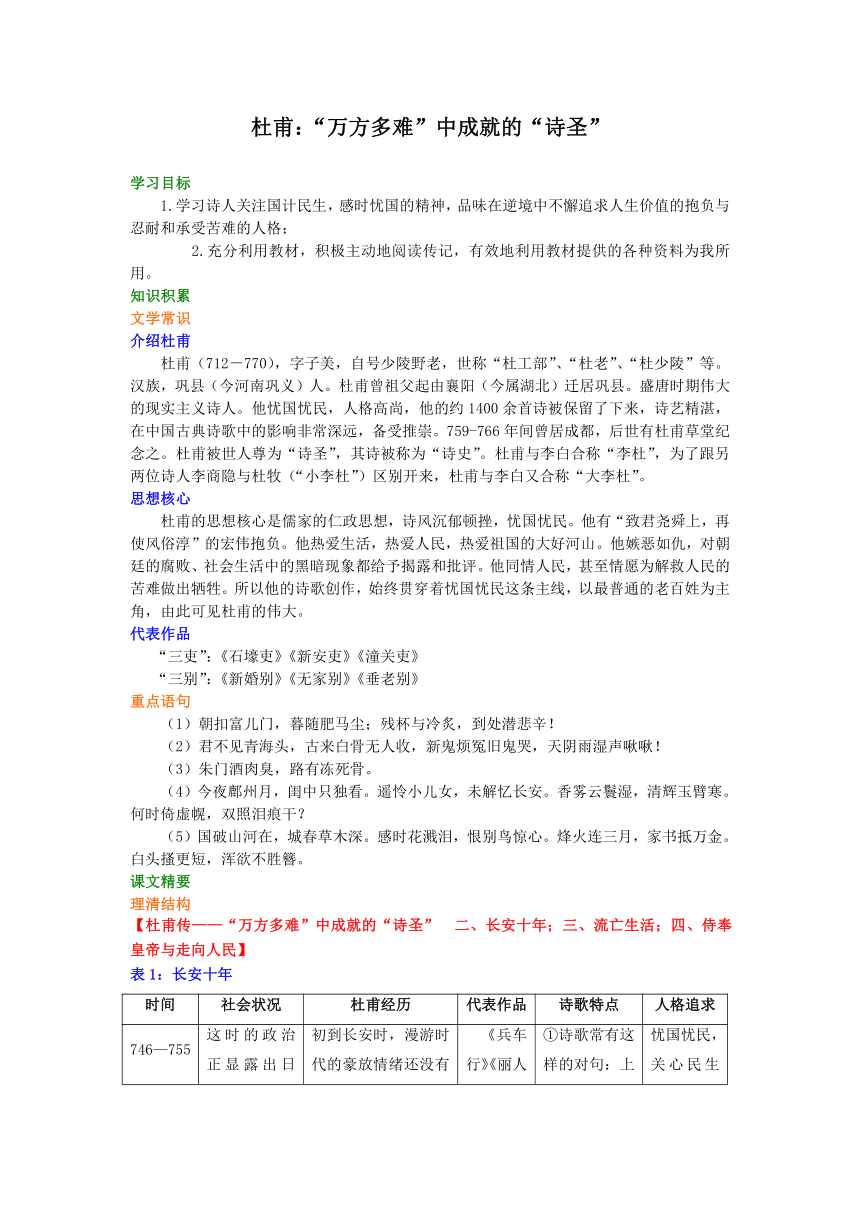

表1:长安十年

时间

社会状况

杜甫经历

代表作品

诗歌特点

人格追求

746—755

这时的政治正显露出日趋腐化的征象。长安被阴谋和恐怖的空气笼罩着,几年前饮中八仙的那种浪漫的气氛几乎扫荡无余了。

初到长安时,漫游时代的豪放情绪还没有消逝。但随着与现实的接触渐多,豪放的情绪逐渐收敛,随之产生一种矛盾心理:一方面羡慕自由的“江海人士”;一方面又想在长安谋个官职。

《兵车行》《丽人行》《自京赴奉先县咏怀五百字》

①诗歌常有这样的对句:上句说要脱离使人拘束的帝京,下句紧接着说不能不留在这里。

②在现实主义的诗歌创作道路上迈开了坚实的第一步。

忧国忧民,关心民生疾苦,形成沉郁顿挫的诗歌风格。

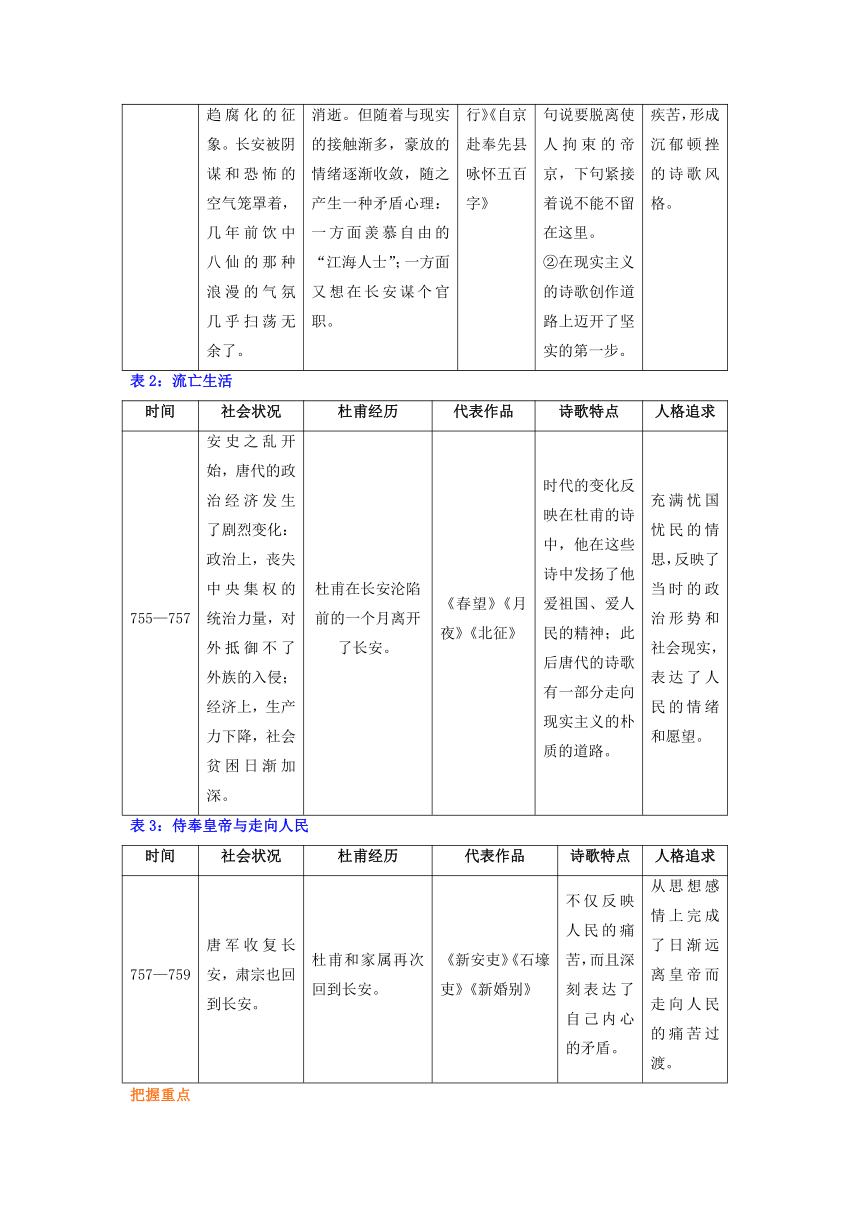

表2:流亡生活

时间

社会状况

杜甫经历

代表作品

诗歌特点

人格追求

755—757

安史之乱开始,唐代的政治经济发生了剧烈变化:政治上,丧失中央集权的统治力量,对外抵御不了外族的入侵;经济上,生产力下降,社会贫困日渐加深。

杜甫在长安沦陷前的一个月离开了长安。

《春望》《月夜》《北征》

时代的变化反映在杜甫的诗中,他在这些诗中发扬了他爱祖国、爱人民的精神;此后唐代的诗歌有一部分走向现实主义的朴质的道路。

充满忧国忧民的情思,反映了当时的政治形势和社会现实,表达了人民的情绪和愿望。

表3:侍奉皇帝与走向人民

时间

社会状况

杜甫经历

代表作品

诗歌特点

人格追求

757—759

唐军收复长安,肃宗也回到长安。

杜甫和家属再次回到长安。

《新安吏》《石壕吏》《新婚别》

不仅反映人民的痛苦,而且深刻表达了自己内心的矛盾。

从思想感情上完成了日渐远离皇帝而走向人民的痛苦过渡。

把握重点

1.杜甫的诗歌被称为“诗史”,它深刻反映了唐代安史之乱前后二十多年的社会风貌,生动记载了杜甫一生的生活历程。试结合选文内容,谈谈:为什么杜甫的诗歌会被称为诗史?

【提示】杜甫的诗之所以被称为“诗史”,就在于他在诗歌中真实记录了唐代安史之乱前后20年间的社会历史状况,这其中有重大历史事件的描述,也有普通老百姓痛苦呻吟的写照,不同于正史只关注帝王将相的文治武功,他的诗歌把目光投向广大的人民,即使在个人身世的感喟中,我们也能看到时代的影子。

2.“还杜甫的本来面目,他的伟大之处和历史局限都要写够,写出分寸。”请从原文中找出一两处具体描述,说说冯至是如何实践他的这种写作要求的?

【提示】杜甫是一个伟大的现实主义诗人,他关注现实,关心民生疾苦,这些在他的诗歌中都有很具体的放映。但是,杜甫并不是一个高大全的人物,他是一个有血有肉的历史人物,由于时代的原因,他也有自己的局限性。

比如:

①“他在长安一带流浪,一天比一天穷困,为了维持生活,他不能不低声下气,充作贵族府邸的‘宾客’。”

②“他40岁以前存留下来的并不多,一共不过50来首,其中固然有不少富有创造性的诗句,但歌咏的对象不外乎个人的遭遇和自然界的美丽和雄壮。”

③最后一节结尾指出杜甫对统治阶级的某些幻想,以及对“变乱”性质的模糊看法,这也是杜甫历史局限性的表现之一。

……

通过上面的例句,我们可以看出冯至在作品中刻画了一个为贫困和仕进心折磨的真实的杜甫。但是,作者如实写出杜甫的局限性,不会削弱杜甫的伟大,相反,我们看到的是一个真实的、有血有肉的历史人物。

知识迁移

(2018 山东临沂十八中高一上期中) 阅读下面这首诗,完成后面各题。

水槛遣心二首(其一)①

杜 甫

去郭轩楹②敞,无村眺望赊③。澄江平少岸 ,幽树晚多花 。

细雨鱼儿出 , 微风燕子斜 。 城中十万户 ,此地两三家 。

[注]①此诗作于杜甫寓居成都草堂时期。 ②轩:长廊。楹:柱子。 ③赊:远。

1.诗的第二联描写了什么景物?营造了怎样的意境?

2.这首诗的第三联是为人传诵的名句,请从景物特点和表达的情感上谈谈这两句诗的“妙”处。

(2018届辽宁省大连市第八中学高三)阅读下面这首唐诗,完成文后小题。

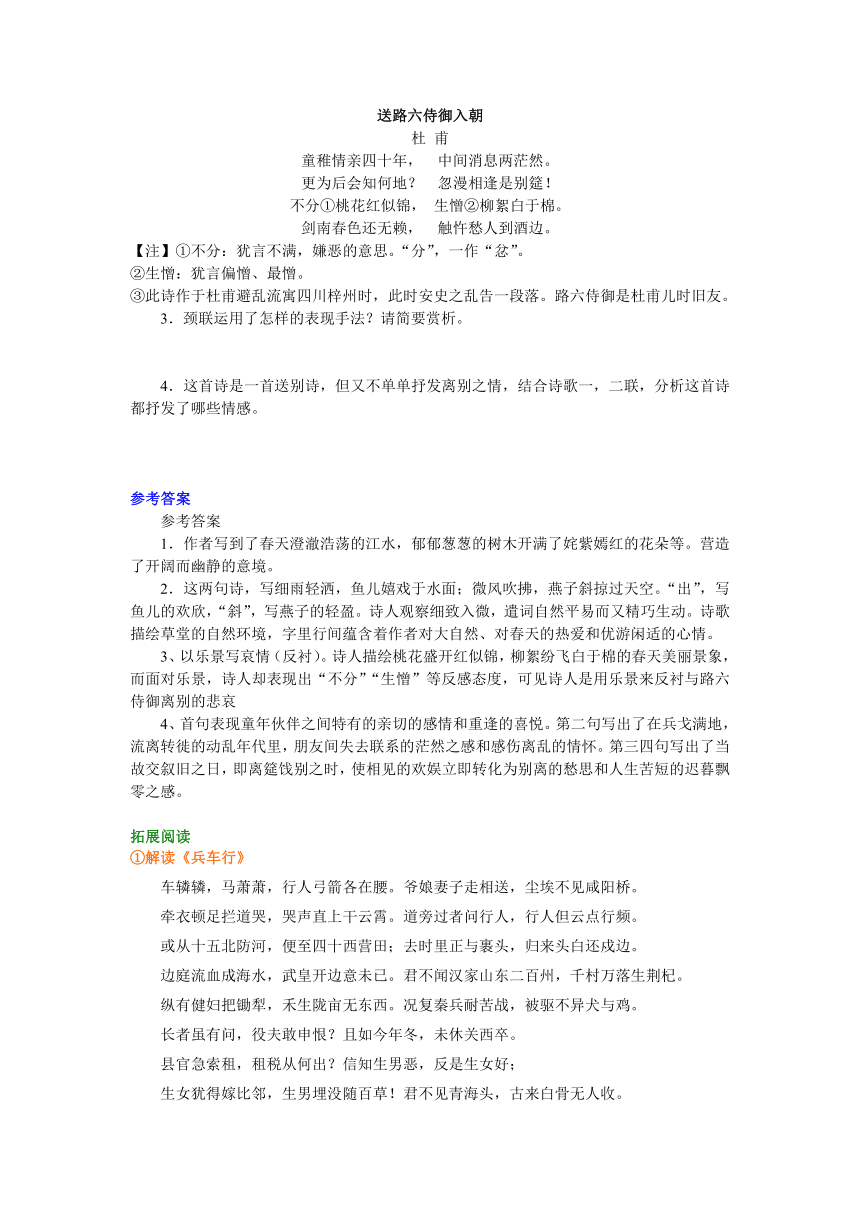

送路六侍御入朝

杜 甫

童稚情亲四十年, 中间消息两茫然。

更为后会知何地? 忽漫相逢是别筵!

不分①桃花红似锦, 生憎②柳絮白于棉。

剑南春色还无赖, 触忤愁人到酒边。

【注】①不分:犹言不满,嫌恶的意思。“分”,一作“忿”。

②生憎:犹言偏憎、最憎。

③此诗作于杜甫避乱流寓四川梓州时,此时安史之乱告一段落。路六侍御是杜甫儿时旧友。

3.颈联运用了怎样的表现手法?请简要赏析。

4.这首诗是一首送别诗,但又不单单抒发离别之情,结合诗歌一,二联,分析这首诗都抒发了哪些情感。

参考答案

参考答案

1.作者写到了春天澄澈浩荡的江水,郁郁葱葱的树木开满了姹紫嫣红的花朵等。营造了开阔而幽静的意境。

2.这两句诗,写细雨轻洒,鱼儿嬉戏于水面;微风吹拂,燕子斜掠过天空。“出”,写鱼儿的欢欣,“斜”,写燕子的轻盈。诗人观察细致入微,遣词自然平易而又精巧生动。诗歌描绘草堂的自然环境,字里行间蕴含着作者对大自然、对春天的热爱和优游闲适的心情。

3、以乐景写哀情(反衬)。诗人描绘桃花盛开红似锦,柳絮纷飞白于棉的春天美丽景象,而面对乐景,诗人却表现出“不分”“生憎”等反感态度,可见诗人是用乐景来反衬与路六侍御离别的悲哀

4、首句表现童年伙伴之间特有的亲切的感情和重逢的喜悦。第二句写出了在兵戈满地,流离转徙的动乱年代里,朋友间失去联系的茫然之感和感伤离乱的情怀。第三四句写出了当故交叙旧之日,即离筵饯别之时,使相见的欢娱立即转化为别离的愁思和人生苦短的迟暮飘零之感。

拓展阅读

①解读《兵车行》

车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。

牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。道旁过者问行人,行人但云点行频。

或从十五北防河,便至四十西营田;去时里正与裹头,归来头白还戍边。

边庭流血成海水,武皇开边意未已。君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。

纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。

长者虽有问,役夫敢申恨?且如今年冬,未休关西卒。

县官急索租,租税从何出?信知生男恶,反是生女好;

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草!君不见青海头,古来白骨无人收。

新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

【这首诗的深刻之处,在于作者没有把笔墨局限在一时一事的描写上,而是通过征夫之口,把此次征丁放在连年征战的大背景下,从而在最大程度上表现了人民群众所受的兵役之苦,在最深的层面上揭露了唐玄宗不顾人民死活,频举开边之战的卑劣心肠。作者的立脚点显然在人民一边,这标志着杜甫在现实主义的诗歌创作道路上迈开了坚实的第一步,这首诗可以看作是他的一座里程碑。】

②解读《月夜》

今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干?

【这首诗借看月而抒离情,但所抒发的不是一般情况下的夫妇离别之情。题为《月夜》,字字都从月色中照出,而以“独看”、“双照”为一诗之眼。“独看”的泪痕里浸透着天下乱离的悲哀,“双照”的清辉中闪耀着四海升平的理想。“独看”是现实,却从对面着想,只写妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,而自己的“独看”长安之月而忆鄜州,已包含其中。“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,而把并倚“虚幌”(薄帷)、对月舒愁的希望寄托于不知“何时”的未来。】

③解读“三吏”之一《新安吏》

肥男有母送,瘦男独伶俜;白水暮东流,青山犹哭声。

莫自使眼枯,收汝泪纵横!眼枯即见骨,天地终无情。

【《新安吏》是写未成丁的少年被征当兵。新安(今河南新安)县在洛阳西70里。作者从洛阳出发,傍晚时抵达县城,见县吏征点少年入伍,惊问其故,方知是上边下达公文:壮丁征尽,次选少年。杜甫怀着沉痛的心情望着这群身材短小的孩子,用笔录下送行的场面。】

就粮近故垒,练卒依旧京,掘壕不到水,牧马役亦轻;

况乃王师顺,抚养甚分明,送行勿泣血,仆射如父兄!

【杜甫对人民的苦难是同情的,但他也十分清楚,面对敌人的疯狂进攻,必须用战斗去回答。为了安慰这些悲哀的送行者,当时只得说些宽心话了。】

④解读“三别”之一《新婚别》

兔丝附蓬麻,引蔓故不长。嫁女与征夫,不如弃路旁。

结发为君妻,席不暖君床。暮婚晨告别,无乃太匆忙!

君行虽不远,守边赴河阳。妾身未分明,何以拜姑嫜?

父母养我时,日夜令我藏。生女有所归,鸡狗亦得将。

君今往死地,沉痛迫中肠。誓欲随君去,形势反苍黄。

勿为新婚念,努力事戎行!妇人在军中,兵气恐不扬。

自嗟贫家女,久致罗襦裳。罗襦不复施,对君洗红妆。

仰视百鸟飞,大小必双翔。人事多错迕,与君永相望!

【诗中描写了一对新婚夫妻的离别,塑造了一个深明大义的少妇形象。头天结婚,第二天新郎就去当兵,这完全违背当时新婚者不服兵役的常理和习俗。一想到丈夫就要到九死一生的战场上去,新娘悲痛得心如刀割。但她同样认识到,丈夫的生死,爱情的存亡,与国家民族命运,是不可分割地连结在一起的,要实现幸福的爱情理想,必须作出牺牲。于是,她强抑悲怨痛楚,在离情别绪中,平静而深情地鼓励丈夫,同时炽热坚定地表达至死不渝的爱情誓言。这首诗写出了当时人民面对战争的态度和复杂的心理,以及他们对正常人生和亲情的留恋,他们为国家承担责任的勇气。】

巩固练习

基础积累

1.下列各组词语中,加红字的注音完全正确的一项是( )

A.府邸(dǐ) 整饬(shāng) 放诞(dàn) 沉溺(nì)

B.剥削(xuē) 支绌(chù) 纨绔(kù) 吐蕃(bō)

C.诙谐(xié) 对峙(zhì) 媲美(pì) 伶俜(pìn)

D.作祟(suì) 要塞(sài) 单薄(bó) 堆砌(qiè)

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.沟壑 麻痹 矫奢 谄媚 B.推崇 氤氲 庸懦 凋蔽

C.猖獗 诵扬 参谒 步履 D.哀婉 疏浚 喧噪 斑斓

3.填入下列横线处的词语,恰当的一组是( )

(1)但等到他和长安的现实接触渐多,豪放的情绪也就______收敛,这中间他对于过去自由的生活感到无限的依恋。

(2)有时酒酣耳热,主客间也仿佛暂时泯除了等级的______,彼此成为“朋友”。

(3)杜甫看着这凄惨的景象,听着这悲凉的谈话,再也______不住他心头的痛苦了,他写出他第一首替人民说话的诗:《兵车行》。

A.逐渐 界线 遏止 B.逐步 界线 遏制

C.逐渐 界限 遏制 D.逐步 界限 遏止

4.下列各句中,加红的成语使用不恰当的一句是( )

A.李隆基做了三十多年的皇帝,眼看着海内升平,社会富庶,觉得国内再也没有什么事值得忧虑,太平思想麻痹了他早年无所不为的精神。

B.玄宗把政事交给贪污的宰相,把边防交给穷兵黩武的将官,人民受着纳租税与服役的残酷剥削,同时生产力也就衰落下去了。

C.一家数口来到长安,他(杜甫)的负担更重了,加以几年来水旱相继,关中大饥,他在杜曲附近虽然有些微薄的“桑麻田”,也无济于事。

D.面对愈演愈烈的金融危机,各国均采取了一系列应对措施,但全球股市仍处在风雨飘摇之中,未见好转迹象。

5.下列各句中有语病的一句是( )

A.人们若是登上寺内七层的高塔,俯瞰这渭水与终南山中间的名城,从它山川的背景上便会更清楚地看出它雄浑而沉郁的气象。

B.杜甫虽看见人民受了这么多统治者给予他们的灾害,但因为胡人的势力又膨胀了,为国家着想,他都按照个别的情况来鼓励他们、安慰他们。

C.他是那种一讲话就能给人带来震撼的作家,他的从容、大度和无拘无束,全是我很少见到过的,给我留下了深刻的印象。

D.企业员工通过共同努力,虽然时间紧任务重,但各项工作均取得了圆满的结果,获得了检查团全体成员的一致好评。

阅读理解

(2018 黑龙江牡丹江一一中高二上期中考)阅读下面这首唐诗,完成下题。

卧? 病

许浑

寒窗灯尽月斜晖,珮马朝天独掩扉。

清露已凋秦塞柳,白云空长越山薇。

病中送客难为别,梦里还家不当归。

惟有寄书书未得,卧闻燕雁向南飞。

【注】①珮马:饰有佩环之马,官员所乘。②朝天:上朝。③越山:越地之山。此处泛称东南地区,代称故乡。

6.简要赏析颔联中“空”字的妙处。

7.这首诗表现了作者怎样的思想感情?结合全诗简要分析。

(2018届吉林省长春市十一中高三上学期期中)阅读下面这首唐诗,完成小题。

恨别

杜甫

洛城一别四千里,胡骑①长驱五六年。

草木变衰行剑外②,兵戈阻绝老江边。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

闻道河阳近乘胜,司徒③急为破幽燕。

【注】①指安史之乱的叛军。②剑外,剑阁以南,这里指蜀地。③司徒,指李光弼,他当时任检校司徒。

8.在这首诗中,诗人的“恨”包含了几层含意?请结合全诗简要分析。

9.第三联“思家步月清宵立,忆弟看云白日眠”,运用了怎样的表现手法来塑造诗人形象?请简要赏析。

参考答案

1.B。解析:A项,“饬”应读“chì”;C项,“俜”应读“pīng”;D项,“砌”应读“qì”。

2.D。解析:A项,“矫奢”应为“骄奢”;B项,“凋蔽”应为“凋敝”;C项,“诵扬”应为“颂扬”。

3.C。解析:逐步:一步一步地,强调按步骤;逐渐:渐渐,慢慢,逐步。“界限”与“界线”都可表述“不同事物的分界”,但“界限”多用于抽象事物,“界线”多用于具体事物。遏止:对象多是“战争”“暴动”“洪流”等来势凶猛而且突然发生的重大事件;遏制:是指压抑控制,使不发作,对象多是自己的情绪,有时也指敌人或某种力量。

4.A。解析:A项,无所不为:指什么坏事都干。应用“励精图治”。

5.D。解析:D项,语序不当、暗换主语。应改为:虽然时间紧任务重,但通过企业员工的共同努力,迎检的各项工作均取得了圆满的结果,获得了检查团全体成员的一致好评。

6.空,徒然地,白白地。薇蕨在家乡白白地生长,自己却无法看到,表现有家不能归,思乡的苦闷无奈之情。

7.①孤独失落之情。病中卧床无眠,在凌晨的寂静中听到马蹄声、佩玉 声,官员们上朝,而自己却不在其列,只能独自叹息。②思乡之情。想回家乡却不能回,只能在梦中回乡;想给家人写信,又无法送给家人,只好把乡思托与南飞的大雁。或答送客依依惜别之情亦可。酌情给分。

8.四层含意:一写远离家乡,“一别四千里”,恨离家之远;二写“草木变衰”,“胡骑长驱五六年”,恨战乱之久;三写兵戈阻绝,思家忆弟,恨骨肉分离;四写听到河阳连战告捷的喜讯,恨故园未收。

9.通过细节(动作)描写,刻画出一个深切思念家人的诗人形象。诗中以“步月”“看云”描写诗人内心的不宁静,以“清宵立”“白日眠”写诗人思念之久、之倦。

学习目标

1.学习诗人关注国计民生,感时忧国的精神,品味在逆境中不懈追求人生价值的抱负与忍耐和承受苦难的人格;? ????2.充分利用教材,积极主动地阅读传记,有效地利用教材提供的各种资料为我所用。?

知识积累

文学常识

介绍杜甫

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜老”、“杜少陵”等。汉族,巩县(今河南巩义)人。杜甫曾祖父起由襄阳(今属湖北)迁居巩县。盛唐时期伟大的现实主义诗人。他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中的影响非常深远,备受推崇。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念之。杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另两位诗人李商隐与杜牧(“小李杜”)区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。

思想核心

杜甫的思想核心是儒家的仁政思想,诗风沉郁顿挫,忧国忧民。他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。他热爱生活,热爱人民,热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇,对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予揭露和批评。他同情人民,甚至情愿为解救人民的苦难做出牺牲。所以他的诗歌创作,始终贯穿着忧国忧民这条主线,以最普通的老百姓为主角,由此可见杜甫的伟大。

代表作品

“三吏”:《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》

“三别”:《新婚别》《无家别》《垂老别》

重点语句

(1)朝扣富儿门,暮随肥马尘;残杯与冷炙,到处潜悲辛!

(2)君不见青海头,古来白骨无人收,新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾!

(3)朱门酒肉臭,路有冻死骨。

(4)今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干?

(5)国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

课文精要

理清结构

【杜甫传——“万方多难”中成就的“诗圣” 二、长安十年;三、流亡生活;四、侍奉皇帝与走向人民】

表1:长安十年

时间

社会状况

杜甫经历

代表作品

诗歌特点

人格追求

746—755

这时的政治正显露出日趋腐化的征象。长安被阴谋和恐怖的空气笼罩着,几年前饮中八仙的那种浪漫的气氛几乎扫荡无余了。

初到长安时,漫游时代的豪放情绪还没有消逝。但随着与现实的接触渐多,豪放的情绪逐渐收敛,随之产生一种矛盾心理:一方面羡慕自由的“江海人士”;一方面又想在长安谋个官职。

《兵车行》《丽人行》《自京赴奉先县咏怀五百字》

①诗歌常有这样的对句:上句说要脱离使人拘束的帝京,下句紧接着说不能不留在这里。

②在现实主义的诗歌创作道路上迈开了坚实的第一步。

忧国忧民,关心民生疾苦,形成沉郁顿挫的诗歌风格。

表2:流亡生活

时间

社会状况

杜甫经历

代表作品

诗歌特点

人格追求

755—757

安史之乱开始,唐代的政治经济发生了剧烈变化:政治上,丧失中央集权的统治力量,对外抵御不了外族的入侵;经济上,生产力下降,社会贫困日渐加深。

杜甫在长安沦陷前的一个月离开了长安。

《春望》《月夜》《北征》

时代的变化反映在杜甫的诗中,他在这些诗中发扬了他爱祖国、爱人民的精神;此后唐代的诗歌有一部分走向现实主义的朴质的道路。

充满忧国忧民的情思,反映了当时的政治形势和社会现实,表达了人民的情绪和愿望。

表3:侍奉皇帝与走向人民

时间

社会状况

杜甫经历

代表作品

诗歌特点

人格追求

757—759

唐军收复长安,肃宗也回到长安。

杜甫和家属再次回到长安。

《新安吏》《石壕吏》《新婚别》

不仅反映人民的痛苦,而且深刻表达了自己内心的矛盾。

从思想感情上完成了日渐远离皇帝而走向人民的痛苦过渡。

把握重点

1.杜甫的诗歌被称为“诗史”,它深刻反映了唐代安史之乱前后二十多年的社会风貌,生动记载了杜甫一生的生活历程。试结合选文内容,谈谈:为什么杜甫的诗歌会被称为诗史?

【提示】杜甫的诗之所以被称为“诗史”,就在于他在诗歌中真实记录了唐代安史之乱前后20年间的社会历史状况,这其中有重大历史事件的描述,也有普通老百姓痛苦呻吟的写照,不同于正史只关注帝王将相的文治武功,他的诗歌把目光投向广大的人民,即使在个人身世的感喟中,我们也能看到时代的影子。

2.“还杜甫的本来面目,他的伟大之处和历史局限都要写够,写出分寸。”请从原文中找出一两处具体描述,说说冯至是如何实践他的这种写作要求的?

【提示】杜甫是一个伟大的现实主义诗人,他关注现实,关心民生疾苦,这些在他的诗歌中都有很具体的放映。但是,杜甫并不是一个高大全的人物,他是一个有血有肉的历史人物,由于时代的原因,他也有自己的局限性。

比如:

①“他在长安一带流浪,一天比一天穷困,为了维持生活,他不能不低声下气,充作贵族府邸的‘宾客’。”

②“他40岁以前存留下来的并不多,一共不过50来首,其中固然有不少富有创造性的诗句,但歌咏的对象不外乎个人的遭遇和自然界的美丽和雄壮。”

③最后一节结尾指出杜甫对统治阶级的某些幻想,以及对“变乱”性质的模糊看法,这也是杜甫历史局限性的表现之一。

……

通过上面的例句,我们可以看出冯至在作品中刻画了一个为贫困和仕进心折磨的真实的杜甫。但是,作者如实写出杜甫的局限性,不会削弱杜甫的伟大,相反,我们看到的是一个真实的、有血有肉的历史人物。

知识迁移

(2018 山东临沂十八中高一上期中) 阅读下面这首诗,完成后面各题。

水槛遣心二首(其一)①

杜 甫

去郭轩楹②敞,无村眺望赊③。澄江平少岸 ,幽树晚多花 。

细雨鱼儿出 , 微风燕子斜 。 城中十万户 ,此地两三家 。

[注]①此诗作于杜甫寓居成都草堂时期。 ②轩:长廊。楹:柱子。 ③赊:远。

1.诗的第二联描写了什么景物?营造了怎样的意境?

2.这首诗的第三联是为人传诵的名句,请从景物特点和表达的情感上谈谈这两句诗的“妙”处。

(2018届辽宁省大连市第八中学高三)阅读下面这首唐诗,完成文后小题。

送路六侍御入朝

杜 甫

童稚情亲四十年, 中间消息两茫然。

更为后会知何地? 忽漫相逢是别筵!

不分①桃花红似锦, 生憎②柳絮白于棉。

剑南春色还无赖, 触忤愁人到酒边。

【注】①不分:犹言不满,嫌恶的意思。“分”,一作“忿”。

②生憎:犹言偏憎、最憎。

③此诗作于杜甫避乱流寓四川梓州时,此时安史之乱告一段落。路六侍御是杜甫儿时旧友。

3.颈联运用了怎样的表现手法?请简要赏析。

4.这首诗是一首送别诗,但又不单单抒发离别之情,结合诗歌一,二联,分析这首诗都抒发了哪些情感。

参考答案

参考答案

1.作者写到了春天澄澈浩荡的江水,郁郁葱葱的树木开满了姹紫嫣红的花朵等。营造了开阔而幽静的意境。

2.这两句诗,写细雨轻洒,鱼儿嬉戏于水面;微风吹拂,燕子斜掠过天空。“出”,写鱼儿的欢欣,“斜”,写燕子的轻盈。诗人观察细致入微,遣词自然平易而又精巧生动。诗歌描绘草堂的自然环境,字里行间蕴含着作者对大自然、对春天的热爱和优游闲适的心情。

3、以乐景写哀情(反衬)。诗人描绘桃花盛开红似锦,柳絮纷飞白于棉的春天美丽景象,而面对乐景,诗人却表现出“不分”“生憎”等反感态度,可见诗人是用乐景来反衬与路六侍御离别的悲哀

4、首句表现童年伙伴之间特有的亲切的感情和重逢的喜悦。第二句写出了在兵戈满地,流离转徙的动乱年代里,朋友间失去联系的茫然之感和感伤离乱的情怀。第三四句写出了当故交叙旧之日,即离筵饯别之时,使相见的欢娱立即转化为别离的愁思和人生苦短的迟暮飘零之感。

拓展阅读

①解读《兵车行》

车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。

牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。道旁过者问行人,行人但云点行频。

或从十五北防河,便至四十西营田;去时里正与裹头,归来头白还戍边。

边庭流血成海水,武皇开边意未已。君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。

纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。

长者虽有问,役夫敢申恨?且如今年冬,未休关西卒。

县官急索租,租税从何出?信知生男恶,反是生女好;

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草!君不见青海头,古来白骨无人收。

新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

【这首诗的深刻之处,在于作者没有把笔墨局限在一时一事的描写上,而是通过征夫之口,把此次征丁放在连年征战的大背景下,从而在最大程度上表现了人民群众所受的兵役之苦,在最深的层面上揭露了唐玄宗不顾人民死活,频举开边之战的卑劣心肠。作者的立脚点显然在人民一边,这标志着杜甫在现实主义的诗歌创作道路上迈开了坚实的第一步,这首诗可以看作是他的一座里程碑。】

②解读《月夜》

今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干?

【这首诗借看月而抒离情,但所抒发的不是一般情况下的夫妇离别之情。题为《月夜》,字字都从月色中照出,而以“独看”、“双照”为一诗之眼。“独看”的泪痕里浸透着天下乱离的悲哀,“双照”的清辉中闪耀着四海升平的理想。“独看”是现实,却从对面着想,只写妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,而自己的“独看”长安之月而忆鄜州,已包含其中。“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,而把并倚“虚幌”(薄帷)、对月舒愁的希望寄托于不知“何时”的未来。】

③解读“三吏”之一《新安吏》

肥男有母送,瘦男独伶俜;白水暮东流,青山犹哭声。

莫自使眼枯,收汝泪纵横!眼枯即见骨,天地终无情。

【《新安吏》是写未成丁的少年被征当兵。新安(今河南新安)县在洛阳西70里。作者从洛阳出发,傍晚时抵达县城,见县吏征点少年入伍,惊问其故,方知是上边下达公文:壮丁征尽,次选少年。杜甫怀着沉痛的心情望着这群身材短小的孩子,用笔录下送行的场面。】

就粮近故垒,练卒依旧京,掘壕不到水,牧马役亦轻;

况乃王师顺,抚养甚分明,送行勿泣血,仆射如父兄!

【杜甫对人民的苦难是同情的,但他也十分清楚,面对敌人的疯狂进攻,必须用战斗去回答。为了安慰这些悲哀的送行者,当时只得说些宽心话了。】

④解读“三别”之一《新婚别》

兔丝附蓬麻,引蔓故不长。嫁女与征夫,不如弃路旁。

结发为君妻,席不暖君床。暮婚晨告别,无乃太匆忙!

君行虽不远,守边赴河阳。妾身未分明,何以拜姑嫜?

父母养我时,日夜令我藏。生女有所归,鸡狗亦得将。

君今往死地,沉痛迫中肠。誓欲随君去,形势反苍黄。

勿为新婚念,努力事戎行!妇人在军中,兵气恐不扬。

自嗟贫家女,久致罗襦裳。罗襦不复施,对君洗红妆。

仰视百鸟飞,大小必双翔。人事多错迕,与君永相望!

【诗中描写了一对新婚夫妻的离别,塑造了一个深明大义的少妇形象。头天结婚,第二天新郎就去当兵,这完全违背当时新婚者不服兵役的常理和习俗。一想到丈夫就要到九死一生的战场上去,新娘悲痛得心如刀割。但她同样认识到,丈夫的生死,爱情的存亡,与国家民族命运,是不可分割地连结在一起的,要实现幸福的爱情理想,必须作出牺牲。于是,她强抑悲怨痛楚,在离情别绪中,平静而深情地鼓励丈夫,同时炽热坚定地表达至死不渝的爱情誓言。这首诗写出了当时人民面对战争的态度和复杂的心理,以及他们对正常人生和亲情的留恋,他们为国家承担责任的勇气。】

巩固练习

基础积累

1.下列各组词语中,加红字的注音完全正确的一项是( )

A.府邸(dǐ) 整饬(shāng) 放诞(dàn) 沉溺(nì)

B.剥削(xuē) 支绌(chù) 纨绔(kù) 吐蕃(bō)

C.诙谐(xié) 对峙(zhì) 媲美(pì) 伶俜(pìn)

D.作祟(suì) 要塞(sài) 单薄(bó) 堆砌(qiè)

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.沟壑 麻痹 矫奢 谄媚 B.推崇 氤氲 庸懦 凋蔽

C.猖獗 诵扬 参谒 步履 D.哀婉 疏浚 喧噪 斑斓

3.填入下列横线处的词语,恰当的一组是( )

(1)但等到他和长安的现实接触渐多,豪放的情绪也就______收敛,这中间他对于过去自由的生活感到无限的依恋。

(2)有时酒酣耳热,主客间也仿佛暂时泯除了等级的______,彼此成为“朋友”。

(3)杜甫看着这凄惨的景象,听着这悲凉的谈话,再也______不住他心头的痛苦了,他写出他第一首替人民说话的诗:《兵车行》。

A.逐渐 界线 遏止 B.逐步 界线 遏制

C.逐渐 界限 遏制 D.逐步 界限 遏止

4.下列各句中,加红的成语使用不恰当的一句是( )

A.李隆基做了三十多年的皇帝,眼看着海内升平,社会富庶,觉得国内再也没有什么事值得忧虑,太平思想麻痹了他早年无所不为的精神。

B.玄宗把政事交给贪污的宰相,把边防交给穷兵黩武的将官,人民受着纳租税与服役的残酷剥削,同时生产力也就衰落下去了。

C.一家数口来到长安,他(杜甫)的负担更重了,加以几年来水旱相继,关中大饥,他在杜曲附近虽然有些微薄的“桑麻田”,也无济于事。

D.面对愈演愈烈的金融危机,各国均采取了一系列应对措施,但全球股市仍处在风雨飘摇之中,未见好转迹象。

5.下列各句中有语病的一句是( )

A.人们若是登上寺内七层的高塔,俯瞰这渭水与终南山中间的名城,从它山川的背景上便会更清楚地看出它雄浑而沉郁的气象。

B.杜甫虽看见人民受了这么多统治者给予他们的灾害,但因为胡人的势力又膨胀了,为国家着想,他都按照个别的情况来鼓励他们、安慰他们。

C.他是那种一讲话就能给人带来震撼的作家,他的从容、大度和无拘无束,全是我很少见到过的,给我留下了深刻的印象。

D.企业员工通过共同努力,虽然时间紧任务重,但各项工作均取得了圆满的结果,获得了检查团全体成员的一致好评。

阅读理解

(2018 黑龙江牡丹江一一中高二上期中考)阅读下面这首唐诗,完成下题。

卧? 病

许浑

寒窗灯尽月斜晖,珮马朝天独掩扉。

清露已凋秦塞柳,白云空长越山薇。

病中送客难为别,梦里还家不当归。

惟有寄书书未得,卧闻燕雁向南飞。

【注】①珮马:饰有佩环之马,官员所乘。②朝天:上朝。③越山:越地之山。此处泛称东南地区,代称故乡。

6.简要赏析颔联中“空”字的妙处。

7.这首诗表现了作者怎样的思想感情?结合全诗简要分析。

(2018届吉林省长春市十一中高三上学期期中)阅读下面这首唐诗,完成小题。

恨别

杜甫

洛城一别四千里,胡骑①长驱五六年。

草木变衰行剑外②,兵戈阻绝老江边。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

闻道河阳近乘胜,司徒③急为破幽燕。

【注】①指安史之乱的叛军。②剑外,剑阁以南,这里指蜀地。③司徒,指李光弼,他当时任检校司徒。

8.在这首诗中,诗人的“恨”包含了几层含意?请结合全诗简要分析。

9.第三联“思家步月清宵立,忆弟看云白日眠”,运用了怎样的表现手法来塑造诗人形象?请简要赏析。

参考答案

1.B。解析:A项,“饬”应读“chì”;C项,“俜”应读“pīng”;D项,“砌”应读“qì”。

2.D。解析:A项,“矫奢”应为“骄奢”;B项,“凋蔽”应为“凋敝”;C项,“诵扬”应为“颂扬”。

3.C。解析:逐步:一步一步地,强调按步骤;逐渐:渐渐,慢慢,逐步。“界限”与“界线”都可表述“不同事物的分界”,但“界限”多用于抽象事物,“界线”多用于具体事物。遏止:对象多是“战争”“暴动”“洪流”等来势凶猛而且突然发生的重大事件;遏制:是指压抑控制,使不发作,对象多是自己的情绪,有时也指敌人或某种力量。

4.A。解析:A项,无所不为:指什么坏事都干。应用“励精图治”。

5.D。解析:D项,语序不当、暗换主语。应改为:虽然时间紧任务重,但通过企业员工的共同努力,迎检的各项工作均取得了圆满的结果,获得了检查团全体成员的一致好评。

6.空,徒然地,白白地。薇蕨在家乡白白地生长,自己却无法看到,表现有家不能归,思乡的苦闷无奈之情。

7.①孤独失落之情。病中卧床无眠,在凌晨的寂静中听到马蹄声、佩玉 声,官员们上朝,而自己却不在其列,只能独自叹息。②思乡之情。想回家乡却不能回,只能在梦中回乡;想给家人写信,又无法送给家人,只好把乡思托与南飞的大雁。或答送客依依惜别之情亦可。酌情给分。

8.四层含意:一写远离家乡,“一别四千里”,恨离家之远;二写“草木变衰”,“胡骑长驱五六年”,恨战乱之久;三写兵戈阻绝,思家忆弟,恨骨肉分离;四写听到河阳连战告捷的喜讯,恨故园未收。

9.通过细节(动作)描写,刻画出一个深切思念家人的诗人形象。诗中以“步月”“看云”描写诗人内心的不宁静,以“清宵立”“白日眠”写诗人思念之久、之倦。

同课章节目录