3.6《荷塘月色》学案(2)(鲁人版必修1)

文档属性

| 名称 | 3.6《荷塘月色》学案(2)(鲁人版必修1) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 21.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-11-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《荷塘月色》学海导航

【学法指要】

1.请同学们放声朗读课文,你能准确区别下列多音多义词吗?

答案提示:

(1)曲曲(qū)折折/曲(qǔ)调

(2)脉脉(mò)/脉(mài)络

(3)悄悄(qiāo)/悄(qiǎo)然

(4)袅(niǎo)娜/枭(xiāo)雄

(5)倩(qiàn)影/靓(liàng)女/靓(jìng)妆

(6)媛(yuàn)女/婵媛(yuán)(婵娟,美好)

2.文中有“风致”、“渴睡”两词,同学们能不能分别找出这两个词的近义词呢?

答案提示:

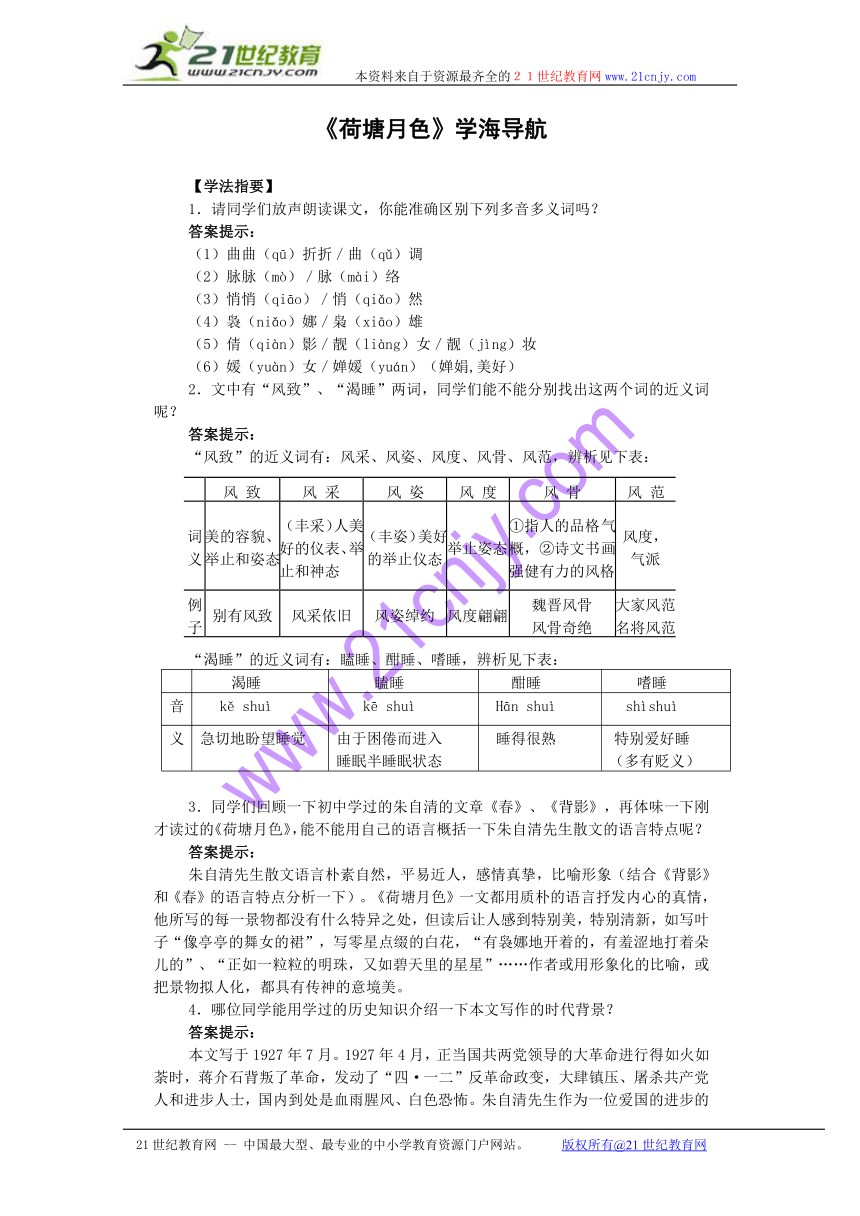

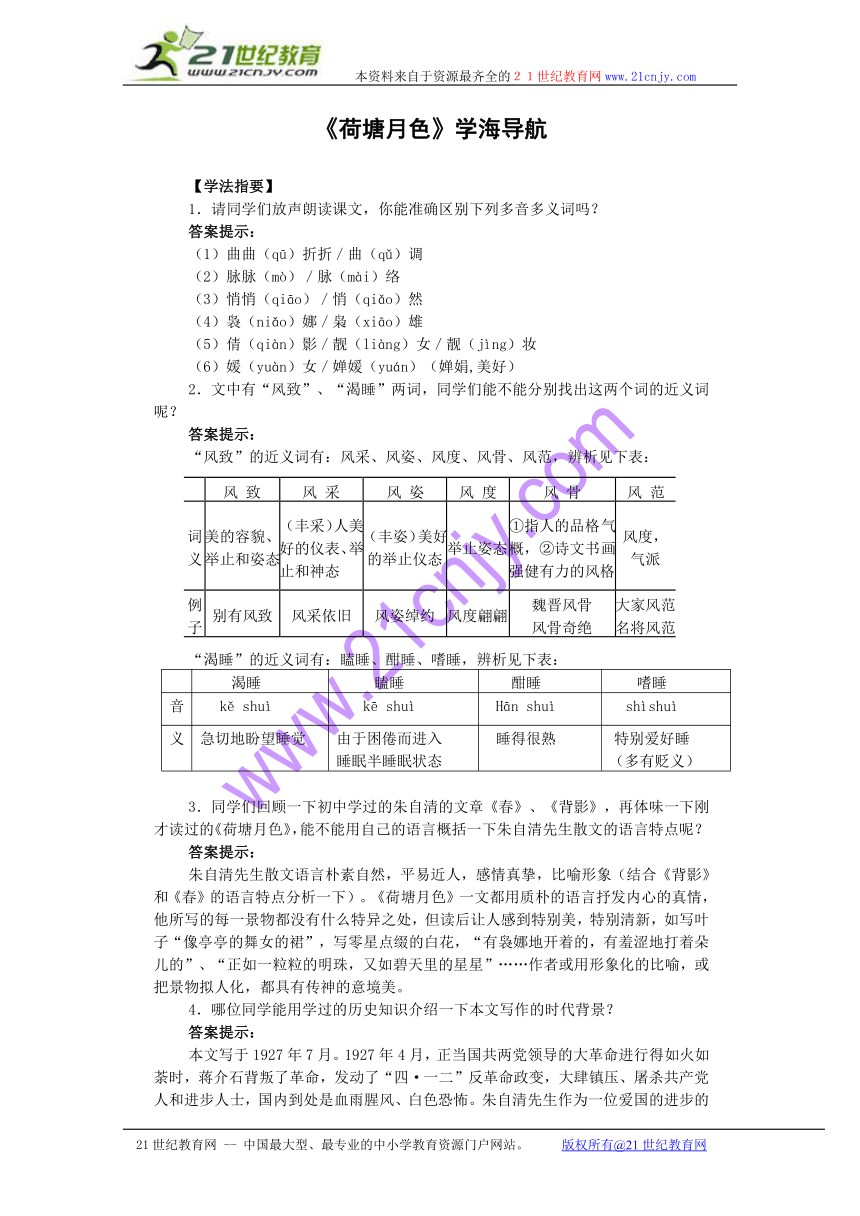

“风致”的近义词有:风采、风姿、风度、风骨、风范,辨析见下表:

“渴睡”的近义词有:瞌睡、酣睡、嗜睡,辨析见下表:

渴睡 瞌睡 酣睡 嗜睡

音 kě shuì kē shuì Hān shuì shìshuì

义 急切地盼望睡觉 由于困倦而进入睡眠半睡眠状态 睡得很熟 特别爱好睡(多有贬义)

3.同学们回顾一下初中学过的朱自清的文章《春》、《背影》,再体味一下刚才读过的《荷塘月色》,能不能用自己的语言概括一下朱自清先生散文的语言特点呢?

答案提示:

朱自清先生散文语言朴素自然,平易近人,感情真挚,比喻形象(结合《背影》和《春》的语言特点分析一下)。《荷塘月色》一文都用质朴的语言抒发内心的真情,他所写的每一景物都没有什么特异之处,但读后让人感到特别美,特别清新,如写叶子“像亭亭的舞女的裙”,写零星点缀的白花,“有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的”、“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星”……作者或用形象化的比喻,或把景物拟人化,都具有传神的意境美。

4.哪位同学能用学过的历史知识介绍一下本文写作的时代背景?

答案提示:

本文写于1927年7月。1927年4月,正当国共两党领导的大革命进行得如火如荼时,蒋介石背叛了革命,发动了“四·一二”反革命政变,大肆镇压、屠杀共产党人和进步人士,国内到处是血雨腥风、白色恐怖。朱自清先生作为一位爱国的进步的知识分子对这些十分不满,但又苦于找不到出路,内心的苦闷无法排遣,于1927年7月写了这篇散文。

5.速读课文,请同学们思考并分析一下:为什么说“这几天心里颇不宁静”是这篇散文的文眼?

答案提示:

因为这句话显露了本文的中心,即不满黑暗的社会现实,希望从一种幽静、和平的境界中解脱苦闷;同时,这句话又是全文的总纲,由于心里“不宁静”而在寻找“宁静”,在“宁静”中暂时忘却了“不宁静”,最后还是由“宁静”回到了“不宁静”。

6.同学们试着找一下表达作者感情基调的语句,能不能联系景物描写,说说作者感情的发展变化?

答案提示:

《荷塘月色》在写景中有直接抒情的语句,开头一句“这几天心里颇不宁静”,表达了内心的苦闷,也写出了夜深人静去游荷塘的缘由。它告诉我们夜游荷塘并非出于闲情逸致,而是为了排解胸中的苦闷。在路上,还有一段作者的抒情独白,这一段抒发了月下独处的自由感,披露文章开头“心里颇不宁静”的原因,表示了对黑暗现实的不满。

“我且受用这无边的荷香月色好了。”这一句感情起了变化,先前是潜藏在心底很难倾吐的淡淡哀愁,这里流露出淡淡的喜悦,这种淡淡的哀愁中夹杂着的淡淡喜悦,反映了作者不满现实而又幻想超脱现实的心态。正是这淡淡的哀愁和淡淡的喜悦,给优美的荷塘披上了朦胧的轻纱,作者笔下的景也是淡雅、安谧、柔和的,做到了寓情于景、情景交融。

7.请同学们精读文章第四段,体会一下这段文字的语言特点,你能说出这段话运用了什么修辞手法,这段文字是怎样体现情景交融的吗?

答案提示:

“以情写景意境生,无情写景意境亡。”在这段文字里,作者用心观察,用心体验,抓住景物的特征,通过大胆的想象,丰富的联想,运用许多新鲜贴切的比喻,给我们精心地描写了月下荷塘的美妙景象,抒写了初到荷塘时暂得超脱的喜悦之情。在这段文字里,作者明写荷塘,暗写月光,有点有面,自上而下,或静或动,虚实结合地依次描写了荷叶、荷花、荷香、荷波和“脉脉的流水”,给读者展现了一幅富有立体感的月下荷塘的动人画面。文中无一字写月,却处处有月,因为荷塘里的所有景物的美好姿色都是在月光照耀下显现的。正因为这月光,那“出水很高”的荷叶才有“像亭亭的舞女的裙”那样自然舒展的轻盈动人的姿态;那“袅娜地开着的”、“羞涩地打着朵儿的”白花,才“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星”,具有圆润晶莹的光彩和隐约闪烁的光华。而那丝丝缕缕、缥缈不定的荷香,在那微风的荡送下,“仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,这似乎与月光毫无关联,其实只要仔细玩味便不难理解到这令人心醉的,悠幽淡雅的美妙感受也只有在这宁静的月夜、“独处”而心无尘滓的时刻才有可能产生,倘若易情换景,必将荡然无存。至于那在微风的轻拂下“像闪电般”转瞬即逝的荷波,则赋月光以活力,使得由荷叶、荷花、微风和月光组合起来的荷波更具有无限的魅力,给人的心灵也有“一丝的颤动”,从而产生一种莫名的惊喜和愉悦。而那默无声息的、“不能见一些颜色”却脉脉含情的流水,轻轻缓缓地波动着,将在月光下仿佛“舞女的裙”的亭亭的叶子衬托得宛如处子,更加清丽,更加纯美了。“一切景语,皆情语也。”这一段文字充分体现了许多散文作家所刻意追求的情景交融的意境美。全段无一字言情,却又无一字不在言情。作者那超脱现实的幻想和难得偷来的片刻逍遥的喜悦之情全都溶化在这一片静谧醉人的月下荷塘的美妙景色之中了。此时此刻,物即是我,我亦是物,“景者情之景,情者景之情”,情景交融,物我一体了。此景此情,怎能不使读者从中受到强烈的感染和美的熏陶呢?

8.本文运用了大量的叠词,叠词的运用,增添了文章的音韵美。请同学们回顾一下,我们学过的诗词中,哪些运用了叠词?表达效果如何?

答案提示:

叠字叠音,是我们汉语特有的一种修辞方法。一个字重叠以后就会增添某些附加意义。比如:人人——每个人,大大——较大或很大。爷、奶、爸、妈——个字,太生硬;重叠一下,便倍增亲切感。还有的词重叠以后,竟然会改变它的词性和词义。比如:翼——鸟的翅膀,名词;小心翼翼——特别小心的样子,成形容词了。亭——亭子,名词;亭亭——形容高耸的样子,完全成了形容词。濯——洗,动词;濯濯童山——光秃秃的山,濯濯:形容词。……

可见,运用叠词,不仅形式上增添了语言的韵律美,而且内容上更丰富了语言的涵义。可谓一箭双雕,我们又何乐而不为呢?

让我们重温一下李清照的绝妙词句:

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息……(《声声慢》)

——同学们,当你读着这些叠词诗句,会不会引起心灵的震颤?

厦门普陀寺有一块石刻,赫然入目:

爱国忠忠贞贞 敬乡敦敦睦睦

侍亲孝孝顺顺 持家勤勤俭俭

为人堂堂正正 接物诚诚恳恳

执事兢兢业业 求知切切实实

生活朴朴素素 休闲轻轻松松

——十句话十个角度,用语倒也简单,但韵味岂不隽永?堪称警世骇俗的“十句箴言”!

请再欣赏杭州九溪十八涧路亭上的一首叠诗:

重重叠叠山,曲曲环环路,

丁丁东东泉,高高下下树。

——八个叠词外加四个“山、路、泉、树”,竟组合成一首绝句。作者语言技艺之高,真可谓炉火纯青了!

为了激发阅读兴趣,再引苏州园林的诗联和上海豫园万花楼的诗联,供大家欣赏:

风风雨雨,暖暖寒寒,处处寻寻觅觅;

莺莺燕燕,花花叶叶,卿卿暮暮朝朝。

——一副对联,即一首诗,它描绘了一年四季的寒暑易节以及园林中莺歌燕舞、花艳叶茂的诱人景象。

莺莺燕燕,翠翠红红,处处融融洽洽;

风风雨雨,花花草草,年年暮暮朝朝。

——在作者眼中,一个豫园,便是一个世界的缩影。对联的撰写者,借助汉语叠词之妙,明写自然界,暗写人们生活。你看:有鸟有花,有风有雨;有色彩的对比,有社会生活的描摹;有地点,有时间。短短28字,竟包孕了大千世界,叠词的运用,何其妙哉!……

朱自清先生的两篇散文,所用叠词近40处,请同学们数出来,玩味一番,提高自己的欣赏水平吧。

9.请同学们速读课文,你能找出几个典型词语,分析一下本文用词的准确性、形象性吗?

答案提示:

本文用词准确、形象的地方很多,仅举几例以供参考:

(1)薄薄的青雾浮起在荷塘里

“浮”这个动词把水气和月色交织在一起,雾的轻柔,以及自下而上逐渐扩散的特点,准确地表达出来;

(2)月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

“泻”字扣紧了“月光如流水一般”这个比喻,加强了月光的流动感。

(3)层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的……

“点缀”一词不仅准确地写出了满池绿叶、荷花却零星稀少的景象,而且写出了绿叶白花相映的情趣。“袅娜”常用来形容女子体态轻柔优美,“羞涩”意思是难为情,是专写人的情态之词,这两个词用来形容荷花妍媚多姿,把花写活了。

请同学们自己再找出一些,体味这些词语的表达效果。

10.请同学们合上书本,回顾一下课文,你能给文章划分层次结构,简单构画一下本文的结构图吗?看哪位同学画得好。

答案提示:

《荷塘月色》结构层次简图:

一、前往荷塘,交待缘起。

三、荷塘月色

【妙文赏析】

柳 赞

我背过《爱莲说》,学过《白杨礼赞》,听过《枫叶之歌》,读过《松树的风格》。我喜欢莲花的纯洁、白杨的质朴、枫叶的火红和松树的无私。然而,今天我不想吟诵别人的名篇佳句,而想倾吐自己的真实感情。

那是初冬的一个下午,我在校园里散步,只见满地都是落叶,原来掩映在重重绿荫之中的宿舍楼也只好孤零零地站立在光秃秃的树干中间了,这冷清的样子更增添了北国初冬的寒意。当我刚把视线投向排球场时,我的视野里忽地出现了一排柳树,我禁不住惊叹了一声,因为我看到的,不是垂着又细又长的枝条在寒气中颤抖的柳树,而是枝叶婆娑,在朔风中起舞的柳树。我甚至有些怀疑自己的眼睛:柳树竟然还没落叶?这难道就是人们在文章中时常指责“软弱”的柳?为什么这“弱女子”比那些“伟丈夫”落叶还迟?这样的问题在我头脑中萦绕,我没有直接自答,而是想到了这些:每年的三四月间,是谁最先拱出嫩芽,来唤醒沉睡的大地、催化冻结的江河?是谁第一个换上新装抖动绿纱,给大地带来了春天的消息?是她——柳树!七八月间是谁用浓密的细叶遮挡烈日,鼓动清风,为人们辛勤地消除酷热、驱散暑气?是她——柳树!再回到现在十一二月间,正是万木萧条的时节,我又亲眼见到这柳树,不畏寒冷,身着黄衣黄裙,手挽黄色飘带,在尽情地为人们舞蹈,她是那么轻盈,毫无悲观;她是那么美丽,又毫不矫柔……

我为自古以来人们对于柳树的不公平的评价而感慨,她的外表虽然柔弱,而她的内心却是多么的坚强!就是因为这些,这位“弱女子”才能战胜严寒,战胜“伟丈夫”。

那对于柳树的千古偏见一定要推翻。让我们给予柳树新的评价:她有莲花般纯洁的心灵,有白杨般质朴的性格,有枫叶般火红的热情,有松柏般无私的精神!而且,她还有一个与众不同的特点,据说,一株弱苗,即便是一根枝条,栽到哪里就在哪里扎根、成活,难怪俗语说:“有心栽花花不发,无心插柳柳成荫。”这种少有的灵活性和适应性岂不是她的突出的优点吗?我爱柳树!我赞美这绿得最早,黄得最晚的生命!

赏析

本文借状物来说理抒情,见解独到,令人耳目一新。

作者不盲从他人的观点,独立观察与思考。

当作者看到满目萧条、落叶遍地的校园里,只有柳树枝叶婆娑,在朔风中起舞时,他不由得“惊叹”柳树的“不畏寒冷”与“坚强”。同时,他更为柳树在许多文章中被称为“弱女子”,被指责为“软弱”而感到深深的不平。

作者进一步指出,唤醒沉睡的大地,报告春的消息的是柳;遮挡烈日,鼓动清风,为人们驱暑散热的是柳;不畏严寒,为人们起舞助兴的还是柳。在作者的心目中,柳具有“纯洁的心灵”、“质朴的性格”、“火红的热情”、“松柏般无私的精神”,而灵活性和适应性更是柳独具的品格。可以说,作者爱柳、赞柳的情感已经到了无以复加的地步。然而却是那样的顺情顺理,丝毫不给人以言过其实、矫揉造作之感,实属难得。

【思维体操】

《怨妇词》巧隐数字谜

长期流传在我国民间的许多谜语,构思精巧,耐人寻味。特别是以诗词为谜面的谜,更是有意有情。《怨妇词》就是这类谜语中的优秀代表。它以一个被遗弃的妇人愤怨之情为词,哀婉感人。底面扣合巧妙,很有趣味。其词曰:

与子别了,

天涯人不到,

盼春归日落行人少。

欲罢不能罢,

你叫吾有口难分晓。

好相交你抛得我有上梢无有下梢。

皂然难分白,

分手不用刀。

无人不为仇,

千相思还是撇去了好。

同学们,你们能解开其中的数字谜吗?

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《荷塘月色》学海导航

【学法指要】

1.请同学们放声朗读课文,你能准确区别下列多音多义词吗?

答案提示:

(1)曲曲(qū)折折/曲(qǔ)调

(2)脉脉(mò)/脉(mài)络

(3)悄悄(qiāo)/悄(qiǎo)然

(4)袅(niǎo)娜/枭(xiāo)雄

(5)倩(qiàn)影/靓(liàng)女/靓(jìng)妆

(6)媛(yuàn)女/婵媛(yuán)(婵娟,美好)

2.文中有“风致”、“渴睡”两词,同学们能不能分别找出这两个词的近义词呢?

答案提示:

“风致”的近义词有:风采、风姿、风度、风骨、风范,辨析见下表:

“渴睡”的近义词有:瞌睡、酣睡、嗜睡,辨析见下表:

渴睡 瞌睡 酣睡 嗜睡

音 kě shuì kē shuì Hān shuì shìshuì

义 急切地盼望睡觉 由于困倦而进入睡眠半睡眠状态 睡得很熟 特别爱好睡(多有贬义)

3.同学们回顾一下初中学过的朱自清的文章《春》、《背影》,再体味一下刚才读过的《荷塘月色》,能不能用自己的语言概括一下朱自清先生散文的语言特点呢?

答案提示:

朱自清先生散文语言朴素自然,平易近人,感情真挚,比喻形象(结合《背影》和《春》的语言特点分析一下)。《荷塘月色》一文都用质朴的语言抒发内心的真情,他所写的每一景物都没有什么特异之处,但读后让人感到特别美,特别清新,如写叶子“像亭亭的舞女的裙”,写零星点缀的白花,“有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的”、“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星”……作者或用形象化的比喻,或把景物拟人化,都具有传神的意境美。

4.哪位同学能用学过的历史知识介绍一下本文写作的时代背景?

答案提示:

本文写于1927年7月。1927年4月,正当国共两党领导的大革命进行得如火如荼时,蒋介石背叛了革命,发动了“四·一二”反革命政变,大肆镇压、屠杀共产党人和进步人士,国内到处是血雨腥风、白色恐怖。朱自清先生作为一位爱国的进步的知识分子对这些十分不满,但又苦于找不到出路,内心的苦闷无法排遣,于1927年7月写了这篇散文。

5.速读课文,请同学们思考并分析一下:为什么说“这几天心里颇不宁静”是这篇散文的文眼?

答案提示:

因为这句话显露了本文的中心,即不满黑暗的社会现实,希望从一种幽静、和平的境界中解脱苦闷;同时,这句话又是全文的总纲,由于心里“不宁静”而在寻找“宁静”,在“宁静”中暂时忘却了“不宁静”,最后还是由“宁静”回到了“不宁静”。

6.同学们试着找一下表达作者感情基调的语句,能不能联系景物描写,说说作者感情的发展变化?

答案提示:

《荷塘月色》在写景中有直接抒情的语句,开头一句“这几天心里颇不宁静”,表达了内心的苦闷,也写出了夜深人静去游荷塘的缘由。它告诉我们夜游荷塘并非出于闲情逸致,而是为了排解胸中的苦闷。在路上,还有一段作者的抒情独白,这一段抒发了月下独处的自由感,披露文章开头“心里颇不宁静”的原因,表示了对黑暗现实的不满。

“我且受用这无边的荷香月色好了。”这一句感情起了变化,先前是潜藏在心底很难倾吐的淡淡哀愁,这里流露出淡淡的喜悦,这种淡淡的哀愁中夹杂着的淡淡喜悦,反映了作者不满现实而又幻想超脱现实的心态。正是这淡淡的哀愁和淡淡的喜悦,给优美的荷塘披上了朦胧的轻纱,作者笔下的景也是淡雅、安谧、柔和的,做到了寓情于景、情景交融。

7.请同学们精读文章第四段,体会一下这段文字的语言特点,你能说出这段话运用了什么修辞手法,这段文字是怎样体现情景交融的吗?

答案提示:

“以情写景意境生,无情写景意境亡。”在这段文字里,作者用心观察,用心体验,抓住景物的特征,通过大胆的想象,丰富的联想,运用许多新鲜贴切的比喻,给我们精心地描写了月下荷塘的美妙景象,抒写了初到荷塘时暂得超脱的喜悦之情。在这段文字里,作者明写荷塘,暗写月光,有点有面,自上而下,或静或动,虚实结合地依次描写了荷叶、荷花、荷香、荷波和“脉脉的流水”,给读者展现了一幅富有立体感的月下荷塘的动人画面。文中无一字写月,却处处有月,因为荷塘里的所有景物的美好姿色都是在月光照耀下显现的。正因为这月光,那“出水很高”的荷叶才有“像亭亭的舞女的裙”那样自然舒展的轻盈动人的姿态;那“袅娜地开着的”、“羞涩地打着朵儿的”白花,才“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星”,具有圆润晶莹的光彩和隐约闪烁的光华。而那丝丝缕缕、缥缈不定的荷香,在那微风的荡送下,“仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,这似乎与月光毫无关联,其实只要仔细玩味便不难理解到这令人心醉的,悠幽淡雅的美妙感受也只有在这宁静的月夜、“独处”而心无尘滓的时刻才有可能产生,倘若易情换景,必将荡然无存。至于那在微风的轻拂下“像闪电般”转瞬即逝的荷波,则赋月光以活力,使得由荷叶、荷花、微风和月光组合起来的荷波更具有无限的魅力,给人的心灵也有“一丝的颤动”,从而产生一种莫名的惊喜和愉悦。而那默无声息的、“不能见一些颜色”却脉脉含情的流水,轻轻缓缓地波动着,将在月光下仿佛“舞女的裙”的亭亭的叶子衬托得宛如处子,更加清丽,更加纯美了。“一切景语,皆情语也。”这一段文字充分体现了许多散文作家所刻意追求的情景交融的意境美。全段无一字言情,却又无一字不在言情。作者那超脱现实的幻想和难得偷来的片刻逍遥的喜悦之情全都溶化在这一片静谧醉人的月下荷塘的美妙景色之中了。此时此刻,物即是我,我亦是物,“景者情之景,情者景之情”,情景交融,物我一体了。此景此情,怎能不使读者从中受到强烈的感染和美的熏陶呢?

8.本文运用了大量的叠词,叠词的运用,增添了文章的音韵美。请同学们回顾一下,我们学过的诗词中,哪些运用了叠词?表达效果如何?

答案提示:

叠字叠音,是我们汉语特有的一种修辞方法。一个字重叠以后就会增添某些附加意义。比如:人人——每个人,大大——较大或很大。爷、奶、爸、妈——个字,太生硬;重叠一下,便倍增亲切感。还有的词重叠以后,竟然会改变它的词性和词义。比如:翼——鸟的翅膀,名词;小心翼翼——特别小心的样子,成形容词了。亭——亭子,名词;亭亭——形容高耸的样子,完全成了形容词。濯——洗,动词;濯濯童山——光秃秃的山,濯濯:形容词。……

可见,运用叠词,不仅形式上增添了语言的韵律美,而且内容上更丰富了语言的涵义。可谓一箭双雕,我们又何乐而不为呢?

让我们重温一下李清照的绝妙词句:

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息……(《声声慢》)

——同学们,当你读着这些叠词诗句,会不会引起心灵的震颤?

厦门普陀寺有一块石刻,赫然入目:

爱国忠忠贞贞 敬乡敦敦睦睦

侍亲孝孝顺顺 持家勤勤俭俭

为人堂堂正正 接物诚诚恳恳

执事兢兢业业 求知切切实实

生活朴朴素素 休闲轻轻松松

——十句话十个角度,用语倒也简单,但韵味岂不隽永?堪称警世骇俗的“十句箴言”!

请再欣赏杭州九溪十八涧路亭上的一首叠诗:

重重叠叠山,曲曲环环路,

丁丁东东泉,高高下下树。

——八个叠词外加四个“山、路、泉、树”,竟组合成一首绝句。作者语言技艺之高,真可谓炉火纯青了!

为了激发阅读兴趣,再引苏州园林的诗联和上海豫园万花楼的诗联,供大家欣赏:

风风雨雨,暖暖寒寒,处处寻寻觅觅;

莺莺燕燕,花花叶叶,卿卿暮暮朝朝。

——一副对联,即一首诗,它描绘了一年四季的寒暑易节以及园林中莺歌燕舞、花艳叶茂的诱人景象。

莺莺燕燕,翠翠红红,处处融融洽洽;

风风雨雨,花花草草,年年暮暮朝朝。

——在作者眼中,一个豫园,便是一个世界的缩影。对联的撰写者,借助汉语叠词之妙,明写自然界,暗写人们生活。你看:有鸟有花,有风有雨;有色彩的对比,有社会生活的描摹;有地点,有时间。短短28字,竟包孕了大千世界,叠词的运用,何其妙哉!……

朱自清先生的两篇散文,所用叠词近40处,请同学们数出来,玩味一番,提高自己的欣赏水平吧。

9.请同学们速读课文,你能找出几个典型词语,分析一下本文用词的准确性、形象性吗?

答案提示:

本文用词准确、形象的地方很多,仅举几例以供参考:

(1)薄薄的青雾浮起在荷塘里

“浮”这个动词把水气和月色交织在一起,雾的轻柔,以及自下而上逐渐扩散的特点,准确地表达出来;

(2)月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

“泻”字扣紧了“月光如流水一般”这个比喻,加强了月光的流动感。

(3)层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的……

“点缀”一词不仅准确地写出了满池绿叶、荷花却零星稀少的景象,而且写出了绿叶白花相映的情趣。“袅娜”常用来形容女子体态轻柔优美,“羞涩”意思是难为情,是专写人的情态之词,这两个词用来形容荷花妍媚多姿,把花写活了。

请同学们自己再找出一些,体味这些词语的表达效果。

10.请同学们合上书本,回顾一下课文,你能给文章划分层次结构,简单构画一下本文的结构图吗?看哪位同学画得好。

答案提示:

《荷塘月色》结构层次简图:

一、前往荷塘,交待缘起。

三、荷塘月色

【妙文赏析】

柳 赞

我背过《爱莲说》,学过《白杨礼赞》,听过《枫叶之歌》,读过《松树的风格》。我喜欢莲花的纯洁、白杨的质朴、枫叶的火红和松树的无私。然而,今天我不想吟诵别人的名篇佳句,而想倾吐自己的真实感情。

那是初冬的一个下午,我在校园里散步,只见满地都是落叶,原来掩映在重重绿荫之中的宿舍楼也只好孤零零地站立在光秃秃的树干中间了,这冷清的样子更增添了北国初冬的寒意。当我刚把视线投向排球场时,我的视野里忽地出现了一排柳树,我禁不住惊叹了一声,因为我看到的,不是垂着又细又长的枝条在寒气中颤抖的柳树,而是枝叶婆娑,在朔风中起舞的柳树。我甚至有些怀疑自己的眼睛:柳树竟然还没落叶?这难道就是人们在文章中时常指责“软弱”的柳?为什么这“弱女子”比那些“伟丈夫”落叶还迟?这样的问题在我头脑中萦绕,我没有直接自答,而是想到了这些:每年的三四月间,是谁最先拱出嫩芽,来唤醒沉睡的大地、催化冻结的江河?是谁第一个换上新装抖动绿纱,给大地带来了春天的消息?是她——柳树!七八月间是谁用浓密的细叶遮挡烈日,鼓动清风,为人们辛勤地消除酷热、驱散暑气?是她——柳树!再回到现在十一二月间,正是万木萧条的时节,我又亲眼见到这柳树,不畏寒冷,身着黄衣黄裙,手挽黄色飘带,在尽情地为人们舞蹈,她是那么轻盈,毫无悲观;她是那么美丽,又毫不矫柔……

我为自古以来人们对于柳树的不公平的评价而感慨,她的外表虽然柔弱,而她的内心却是多么的坚强!就是因为这些,这位“弱女子”才能战胜严寒,战胜“伟丈夫”。

那对于柳树的千古偏见一定要推翻。让我们给予柳树新的评价:她有莲花般纯洁的心灵,有白杨般质朴的性格,有枫叶般火红的热情,有松柏般无私的精神!而且,她还有一个与众不同的特点,据说,一株弱苗,即便是一根枝条,栽到哪里就在哪里扎根、成活,难怪俗语说:“有心栽花花不发,无心插柳柳成荫。”这种少有的灵活性和适应性岂不是她的突出的优点吗?我爱柳树!我赞美这绿得最早,黄得最晚的生命!

赏析

本文借状物来说理抒情,见解独到,令人耳目一新。

作者不盲从他人的观点,独立观察与思考。

当作者看到满目萧条、落叶遍地的校园里,只有柳树枝叶婆娑,在朔风中起舞时,他不由得“惊叹”柳树的“不畏寒冷”与“坚强”。同时,他更为柳树在许多文章中被称为“弱女子”,被指责为“软弱”而感到深深的不平。

作者进一步指出,唤醒沉睡的大地,报告春的消息的是柳;遮挡烈日,鼓动清风,为人们驱暑散热的是柳;不畏严寒,为人们起舞助兴的还是柳。在作者的心目中,柳具有“纯洁的心灵”、“质朴的性格”、“火红的热情”、“松柏般无私的精神”,而灵活性和适应性更是柳独具的品格。可以说,作者爱柳、赞柳的情感已经到了无以复加的地步。然而却是那样的顺情顺理,丝毫不给人以言过其实、矫揉造作之感,实属难得。

【思维体操】

《怨妇词》巧隐数字谜

长期流传在我国民间的许多谜语,构思精巧,耐人寻味。特别是以诗词为谜面的谜,更是有意有情。《怨妇词》就是这类谜语中的优秀代表。它以一个被遗弃的妇人愤怨之情为词,哀婉感人。底面扣合巧妙,很有趣味。其词曰:

与子别了,

天涯人不到,

盼春归日落行人少。

欲罢不能罢,

你叫吾有口难分晓。

好相交你抛得我有上梢无有下梢。

皂然难分白,

分手不用刀。

无人不为仇,

千相思还是撇去了好。

同学们,你们能解开其中的数字谜吗?

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网