岳麓版历史必修一第4课 专制集权的不断加强 课件(共47张ppt)

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史必修一第4课 专制集权的不断加强 课件(共47张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。第一单元

中国古代的中央集权制度中央集权与地方分权之争

(汉唐时期地方割据与集权措施)

皇权与相权之争

(皇权的不断加强)

专制集权的不断加强第4课 专制集权的不断加强一、中央集权的不断加强

(一)西汉武帝时期(背景、措施、影响)

(二)宋初加强中央集权(背景、措施、影响)

二、专制皇权的不断加强:明朝内阁、清朝军机处

大风歌

大风起兮云飞扬,

威加海内兮归故乡,

安得猛士兮守四方!汉高祖刘邦第4课 专制集权的不断加强一、中央集权的不断加强 (一)西汉武帝时期1,背景:

“郡国并行”导致七国之乱;

中央平乱,但未根本解决“郡国并行”问题

第4课 专制集权的不断加强2,措施

(1)推恩令(解决“王”的问题):

强干弱枝;加强中央集权一、中央集权的不断加强 (一)西汉武帝时期第4课 专制集权的不断加强2,措施(2)酎金夺爵(解决“侯”的问题)

(3)设十三州刺史:监察地方,位卑权重

一、中央集权的不断加强 (一)西汉武帝时期第4课 专制集权的不断加强3,影响

(1)进一步加强中央集权,巩固大一统局面

(2)利于经济发展

一、中央集权的不断加强 (一)西汉武帝时期第4课 专制集权的不断加强1,背景:

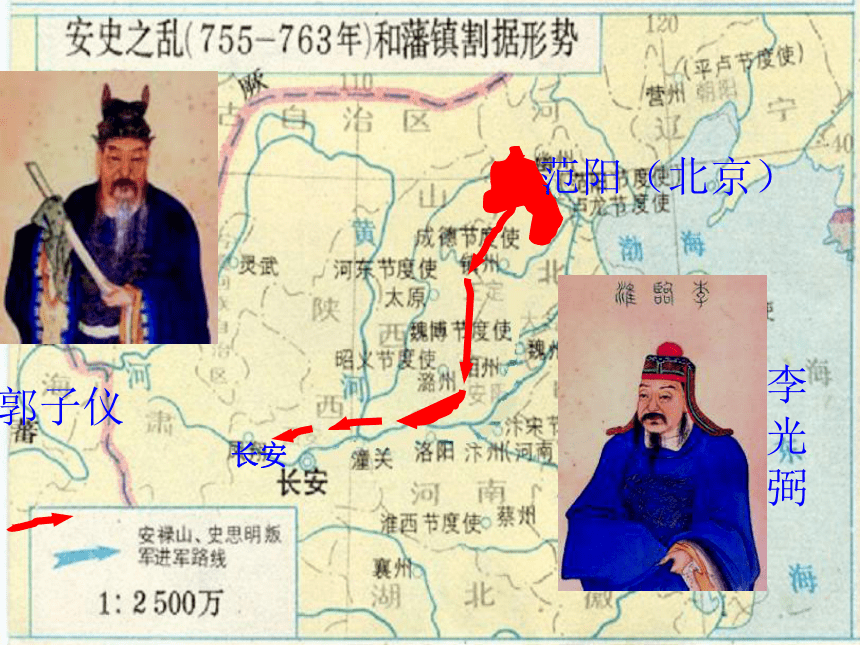

(1)唐末五代十国藩镇割据,国家分裂

一、中央集权的不断加强 (二)宋初范阳(北京)长安郭子仪李

光

弼五代:

梁唐晋汉周

前面加个后十国:

南平吴越吴,

南唐闽和楚,

还有南北汉,

再加前后蜀。第4课 专制集权的不断加强1,背景:

(2)宋朝建立:960年陈桥兵变

一、中央集权的不断加强 (二)宋初宋太祖赵匡胤宋太祖

黄袍加

身处,

及系马

的老槐

树。太祖问:

“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”宰相赵普回答:

“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”宰相赵普第4课 专制集权的不断加强2,措施:

(1)收精兵

一、中央集权的不断加强 (二)宋初第4课 专制集权的不断加强杯酒释兵权:怀柔方式集中军权

统兵权—三衙

发兵权—枢密院

更戍法;“守内虚外”利于皇帝控制军权第4课 专制集权的不断加强2,措施:

(2)削实权

一、中央集权的不断加强 (二)宋初第4课 专制集权的不断加强 (中央:“二府三司”,削弱相权)

地方:州郡直属中央

文臣出任州郡长官(知州)

重文轻武;避免武臣专权

“知州” 下设通判:监督知州;直接上报

第4课 专制集权的不断加强2,措施:

(3)制钱谷

一、中央集权的不断加强 (二)宋初第4课 专制集权的不断加强州郡财权收归中央:

州郡财赋通过“转运使”运往指定地点

影响:消除地方割据势力的物质基础

第4课 专制集权的不断加强3,影响:

积极:改变唐末五代以来藩镇割据分裂局面;

加强了中央集权;

有利于维护国家统一和社会安定;

利于经济发展

消极:冗官、冗兵、冗费

积贫积弱,行政效率低下

一、中央集权的不断加强 (二)宋初第4课 专制集权的不断加强1,内容:地方设立行中书省,行省长官由朝廷任命,行省有经济、军事权力,但受中央节制。

2,意义:

(1)中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端,影响深远。

(2)巩固多民族国家的统一。

一、中央集权的不断加强 (三)元朝:行省制度第4课 专制集权的不断加强一、中央集权的不断加强 演变趋势中央集权日益加强,地方分权日益削弱

到宋代,中央集权与地方分权的矛盾基本解决第4课 专制集权的不断加强二、专制皇权的不断加强明朝废丞相,设内阁

清朝增设军机处第4课 专制集权的不断加强1,明朝废丞相,设内阁(1)废丞相(洪武十三年,明太祖)

直接原因:胡惟庸案

裁撤中书省,废除丞相,皇帝亲掌六部

规定各代不得再立丞相

根本原因:加强皇权、巩固统治,吸取元朝权贵专权、内乱频繁的教训二、专制皇权的不断加强第4课 专制集权的不断加强1,明朝废丞相,设内阁 (1)废丞相(洪武十三年,明太祖)

影响 :1600年丞相制度被废除(前221-1380年)

专制皇权发展到新高度(皇权最终战胜相权)

二、专制皇权的不断加强第4课 专制集权的不断加强1,明朝废丞相,设内阁 (2)设内阁(明成祖)

背景:明太祖废丞相后,政务繁多,设立“殿阁大学士”,协理章奏,但并不参与决策。二、专制皇权的不断加强第4课 专制集权的不断加强1,明朝废丞相,设内阁 (2)设内阁(明成祖)

设立:文渊阁,内阁大学士

职权:参与军国大事的商讨

地位上升—票拟权

性质:皇帝的“顾问内侍”机构

票拟:阁臣批复意见

批红:皇帝朱笔裁定“行宰相之权,无宰相之实”二、专制皇权的不断加强明朝内阁设立和发展的过程: 殿阁大学士仅备皇帝顾问兼协理章奏 品秩较低,不参与决策内阁开始参与机密事务的决策地位逐渐上升,有专门的衙署和属官 可以“票拟”对奏章的处理意见 地位进一步提高,阁臣权力更大皇 帝吏

部户

部礼

部兵

部刑

部工

部亲自掌管 殿阁大学士明太祖始设位低权轻明成祖始设位高权重 内 阁明初时期的

中枢权力体系●废除丞相制度,专制皇权发展到了新高度第4课 专制集权的不断加强2,清朝增设军机处 (1)背景—清朝初年

设立内阁—处理日常事务

议政王大臣会议—处理军国大事

(满洲贵族组成)二、专制皇权的不断加强第4课 专制集权的不断加强2,清朝增设军机处 (2)设立—雍正年间

直接原因:处理西北紧急军务

根本原因:议政王大臣会议威胁君权,为巩固皇权

军机大臣职责

参与处理机要政务(内政、军政、案件)

跪奏笔录(完全听命于皇帝)

二、专制皇权的不断加强上图:隆宗门内军机处右上图:军机处内景右图:军机处的位置第4课 专制集权的不断加强2,清朝增设军机处 (2)设立—雍正年间

影响

A简化处理手续,行事快捷,提高行政效率

B专制皇权高度发展的重要标志(顶峰)

特点

机构简单,人员精干

临时设置,皇帝操控

保密性强,完全听命于皇帝二、专制皇权的不断加强皇帝内阁议政王大臣会议军机处处理日常事务原负责处理军国大事,雍正年间被军机处取代。乾隆56年被撤初仅参与 军务,后发展为“军国大计,罔不总揽”清朝雍正时期的中枢权力机构 标志着专制皇权发展到顶峰第4课 专制集权的不断加强 演变趋势

(1)相权逐渐被削弱,到明朝被废除。

(2)专制皇权不断加强,到明清达到高峰。

皇权加强,相权削弱本质:维护专制统治

二、专制皇权的不断加强古代中国的政治制度专制主义中央集权制度(1)性质:我国封建社会基本的政治制度

(2)内容

专制主义:中央决策方式,与民主对应;在中国古代体现于君主专制

中央集权:国家结构形式,与地方分权对应;体现于中央对地方拥有统率权。专制主义中央集权制度(3)两大矛盾:君权和相权;中央和地方

(4)发展趋势:

君权不断加强,相权不断削弱;

中央集权不断加强,地方势力不断削弱,到宋代基本解决。专制主义中央集权制度(5)演变线索:战国萌芽、秦朝确立,西汉巩固,隋唐完善,北宋加强,元朝新发展,明清空前强化

(6)两者关系:

中央集权是君主专制的前提;

君主专制是中央集权的必然产物。专制主义中央集权制度(6)影响:

积极影响

有利于多民族统一国家的建立、巩固和发展

有利于维护祖国统一和领土完整

有效地组织人力物力财力从事大规模的生产活动和经济建设

统一的环境下,有利于各民族的融合

使得中华文明源远流长,未被割断

消极影响

皇权专制极易导致暴政腐败现象

在封建社会末期,阻碍了资本主义萌芽的发展

独尊一家,钳制思想,不利于科技发展

解析与探究各朝统治者对丞相态度怎么样?有无本质区别?对中国影响如何?

态度:汉哀帝—丞相重要,辅助皇帝治理天下

唐太宗—百司商量,宰相不能一人独断

明太祖—丞相专权危害国君,祸患无穷

本质上:没有区别,都是为了维护自己的统治,相权仅是统治工具

影响:中枢权力体系不断调整,相权不断削弱,皇权不断加强,到明朝最终废除丞相。自我测评 1.导致汉初“七国之乱”和唐末五代十国割据混战的原因是什么?七国之乱诸侯王国势力膨胀和反叛中央五代十国混战地主藩镇割据和中央权力缺失地方的分权势力膨胀自我测评 2.汉武帝和宋太祖为加强中央集权采取的措施有何异同?相同点目的内容都是为了加强中央集权和皇权专制。都用分权来削弱相权,都是用和平方式

解决地方对中央的威胁。不同点宋太祖汉武帝用推恩令和酎金夺侯解决王国问题,设置刺史加强监督地方,负面影响较少。严格控制军权,解决藩镇割据问题,但在

加强中央集权同时,也使宋朝官僚机构庞

大,造成“冗兵、冗官、冗费”局面。自我测评3. 简要概括秦至清前期中枢权力机构演变的特点皇权和相权的长期斗争中:相权不断削弱,相权不断加强。秦到清—皇权始终至高无上。

秦到隋唐:宰相权力大而集中,对皇权形成一定威胁

隋唐到宋朝:不同方式分散宰相权力,相权削弱,皇权加强

明清时期:废除丞相,皇权专制登峰造极

(汉唐时期地方割据与集权措施)

皇权与相权之争

(皇权的不断加强)

专制集权的不断加强第4课 专制集权的不断加强一、中央集权的不断加强

(一)西汉武帝时期(背景、措施、影响)

(二)宋初加强中央集权(背景、措施、影响)

二、专制皇权的不断加强:明朝内阁、清朝军机处

大风歌

大风起兮云飞扬,

威加海内兮归故乡,

安得猛士兮守四方!汉高祖刘邦第4课 专制集权的不断加强一、中央集权的不断加强 (一)西汉武帝时期1,背景:

“郡国并行”导致七国之乱;

中央平乱,但未根本解决“郡国并行”问题

第4课 专制集权的不断加强2,措施

(1)推恩令(解决“王”的问题):

强干弱枝;加强中央集权一、中央集权的不断加强 (一)西汉武帝时期第4课 专制集权的不断加强2,措施(2)酎金夺爵(解决“侯”的问题)

(3)设十三州刺史:监察地方,位卑权重

一、中央集权的不断加强 (一)西汉武帝时期第4课 专制集权的不断加强3,影响

(1)进一步加强中央集权,巩固大一统局面

(2)利于经济发展

一、中央集权的不断加强 (一)西汉武帝时期第4课 专制集权的不断加强1,背景:

(1)唐末五代十国藩镇割据,国家分裂

一、中央集权的不断加强 (二)宋初范阳(北京)长安郭子仪李

光

弼五代:

梁唐晋汉周

前面加个后十国:

南平吴越吴,

南唐闽和楚,

还有南北汉,

再加前后蜀。第4课 专制集权的不断加强1,背景:

(2)宋朝建立:960年陈桥兵变

一、中央集权的不断加强 (二)宋初宋太祖赵匡胤宋太祖

黄袍加

身处,

及系马

的老槐

树。太祖问:

“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”宰相赵普回答:

“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”宰相赵普第4课 专制集权的不断加强2,措施:

(1)收精兵

一、中央集权的不断加强 (二)宋初第4课 专制集权的不断加强杯酒释兵权:怀柔方式集中军权

统兵权—三衙

发兵权—枢密院

更戍法;“守内虚外”利于皇帝控制军权第4课 专制集权的不断加强2,措施:

(2)削实权

一、中央集权的不断加强 (二)宋初第4课 专制集权的不断加强 (中央:“二府三司”,削弱相权)

地方:州郡直属中央

文臣出任州郡长官(知州)

重文轻武;避免武臣专权

“知州” 下设通判:监督知州;直接上报

第4课 专制集权的不断加强2,措施:

(3)制钱谷

一、中央集权的不断加强 (二)宋初第4课 专制集权的不断加强州郡财权收归中央:

州郡财赋通过“转运使”运往指定地点

影响:消除地方割据势力的物质基础

第4课 专制集权的不断加强3,影响:

积极:改变唐末五代以来藩镇割据分裂局面;

加强了中央集权;

有利于维护国家统一和社会安定;

利于经济发展

消极:冗官、冗兵、冗费

积贫积弱,行政效率低下

一、中央集权的不断加强 (二)宋初第4课 专制集权的不断加强1,内容:地方设立行中书省,行省长官由朝廷任命,行省有经济、军事权力,但受中央节制。

2,意义:

(1)中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端,影响深远。

(2)巩固多民族国家的统一。

一、中央集权的不断加强 (三)元朝:行省制度第4课 专制集权的不断加强一、中央集权的不断加强 演变趋势中央集权日益加强,地方分权日益削弱

到宋代,中央集权与地方分权的矛盾基本解决第4课 专制集权的不断加强二、专制皇权的不断加强明朝废丞相,设内阁

清朝增设军机处第4课 专制集权的不断加强1,明朝废丞相,设内阁(1)废丞相(洪武十三年,明太祖)

直接原因:胡惟庸案

裁撤中书省,废除丞相,皇帝亲掌六部

规定各代不得再立丞相

根本原因:加强皇权、巩固统治,吸取元朝权贵专权、内乱频繁的教训二、专制皇权的不断加强第4课 专制集权的不断加强1,明朝废丞相,设内阁 (1)废丞相(洪武十三年,明太祖)

影响 :1600年丞相制度被废除(前221-1380年)

专制皇权发展到新高度(皇权最终战胜相权)

二、专制皇权的不断加强第4课 专制集权的不断加强1,明朝废丞相,设内阁 (2)设内阁(明成祖)

背景:明太祖废丞相后,政务繁多,设立“殿阁大学士”,协理章奏,但并不参与决策。二、专制皇权的不断加强第4课 专制集权的不断加强1,明朝废丞相,设内阁 (2)设内阁(明成祖)

设立:文渊阁,内阁大学士

职权:参与军国大事的商讨

地位上升—票拟权

性质:皇帝的“顾问内侍”机构

票拟:阁臣批复意见

批红:皇帝朱笔裁定“行宰相之权,无宰相之实”二、专制皇权的不断加强明朝内阁设立和发展的过程: 殿阁大学士仅备皇帝顾问兼协理章奏 品秩较低,不参与决策内阁开始参与机密事务的决策地位逐渐上升,有专门的衙署和属官 可以“票拟”对奏章的处理意见 地位进一步提高,阁臣权力更大皇 帝吏

部户

部礼

部兵

部刑

部工

部亲自掌管 殿阁大学士明太祖始设位低权轻明成祖始设位高权重 内 阁明初时期的

中枢权力体系●废除丞相制度,专制皇权发展到了新高度第4课 专制集权的不断加强2,清朝增设军机处 (1)背景—清朝初年

设立内阁—处理日常事务

议政王大臣会议—处理军国大事

(满洲贵族组成)二、专制皇权的不断加强第4课 专制集权的不断加强2,清朝增设军机处 (2)设立—雍正年间

直接原因:处理西北紧急军务

根本原因:议政王大臣会议威胁君权,为巩固皇权

军机大臣职责

参与处理机要政务(内政、军政、案件)

跪奏笔录(完全听命于皇帝)

二、专制皇权的不断加强上图:隆宗门内军机处右上图:军机处内景右图:军机处的位置第4课 专制集权的不断加强2,清朝增设军机处 (2)设立—雍正年间

影响

A简化处理手续,行事快捷,提高行政效率

B专制皇权高度发展的重要标志(顶峰)

特点

机构简单,人员精干

临时设置,皇帝操控

保密性强,完全听命于皇帝二、专制皇权的不断加强皇帝内阁议政王大臣会议军机处处理日常事务原负责处理军国大事,雍正年间被军机处取代。乾隆56年被撤初仅参与 军务,后发展为“军国大计,罔不总揽”清朝雍正时期的中枢权力机构 标志着专制皇权发展到顶峰第4课 专制集权的不断加强 演变趋势

(1)相权逐渐被削弱,到明朝被废除。

(2)专制皇权不断加强,到明清达到高峰。

皇权加强,相权削弱本质:维护专制统治

二、专制皇权的不断加强古代中国的政治制度专制主义中央集权制度(1)性质:我国封建社会基本的政治制度

(2)内容

专制主义:中央决策方式,与民主对应;在中国古代体现于君主专制

中央集权:国家结构形式,与地方分权对应;体现于中央对地方拥有统率权。专制主义中央集权制度(3)两大矛盾:君权和相权;中央和地方

(4)发展趋势:

君权不断加强,相权不断削弱;

中央集权不断加强,地方势力不断削弱,到宋代基本解决。专制主义中央集权制度(5)演变线索:战国萌芽、秦朝确立,西汉巩固,隋唐完善,北宋加强,元朝新发展,明清空前强化

(6)两者关系:

中央集权是君主专制的前提;

君主专制是中央集权的必然产物。专制主义中央集权制度(6)影响:

积极影响

有利于多民族统一国家的建立、巩固和发展

有利于维护祖国统一和领土完整

有效地组织人力物力财力从事大规模的生产活动和经济建设

统一的环境下,有利于各民族的融合

使得中华文明源远流长,未被割断

消极影响

皇权专制极易导致暴政腐败现象

在封建社会末期,阻碍了资本主义萌芽的发展

独尊一家,钳制思想,不利于科技发展

解析与探究各朝统治者对丞相态度怎么样?有无本质区别?对中国影响如何?

态度:汉哀帝—丞相重要,辅助皇帝治理天下

唐太宗—百司商量,宰相不能一人独断

明太祖—丞相专权危害国君,祸患无穷

本质上:没有区别,都是为了维护自己的统治,相权仅是统治工具

影响:中枢权力体系不断调整,相权不断削弱,皇权不断加强,到明朝最终废除丞相。自我测评 1.导致汉初“七国之乱”和唐末五代十国割据混战的原因是什么?七国之乱诸侯王国势力膨胀和反叛中央五代十国混战地主藩镇割据和中央权力缺失地方的分权势力膨胀自我测评 2.汉武帝和宋太祖为加强中央集权采取的措施有何异同?相同点目的内容都是为了加强中央集权和皇权专制。都用分权来削弱相权,都是用和平方式

解决地方对中央的威胁。不同点宋太祖汉武帝用推恩令和酎金夺侯解决王国问题,设置刺史加强监督地方,负面影响较少。严格控制军权,解决藩镇割据问题,但在

加强中央集权同时,也使宋朝官僚机构庞

大,造成“冗兵、冗官、冗费”局面。自我测评3. 简要概括秦至清前期中枢权力机构演变的特点皇权和相权的长期斗争中:相权不断削弱,相权不断加强。秦到清—皇权始终至高无上。

秦到隋唐:宰相权力大而集中,对皇权形成一定威胁

隋唐到宋朝:不同方式分散宰相权力,相权削弱,皇权加强

明清时期:废除丞相,皇权专制登峰造极

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局