第5课 甲午中日战争与瓜分中国狂潮 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 甲午中日战争与瓜分中国狂潮 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-02 22:48:53 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。第5课 甲午中日战争与

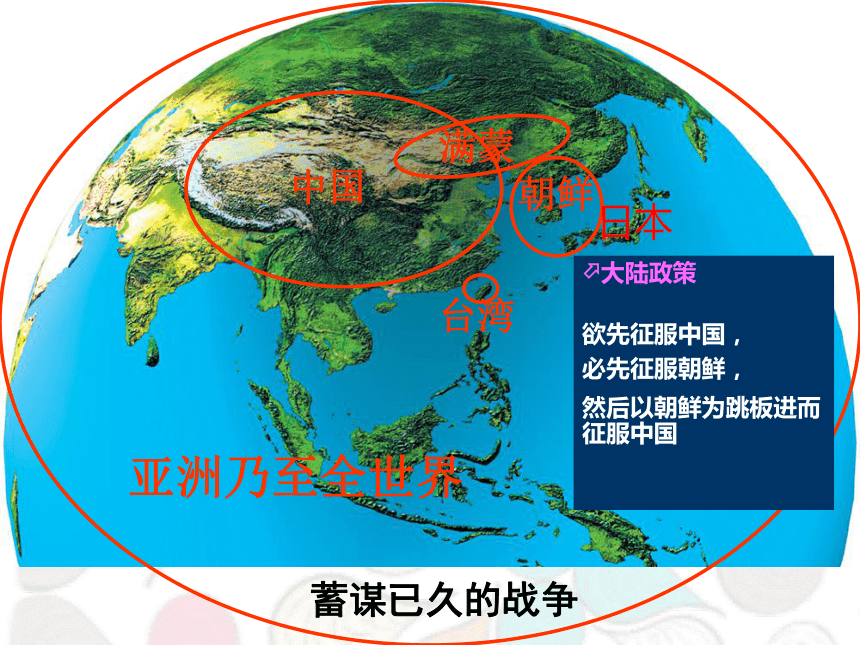

瓜分中国狂潮第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧西边日丽东边雨第一篇章 蓄谋已久的战争台湾朝鲜满蒙中国日本?大陆政策

欲先征服中国,

必先征服朝鲜,

然后以朝鲜为跳板进而征服中国

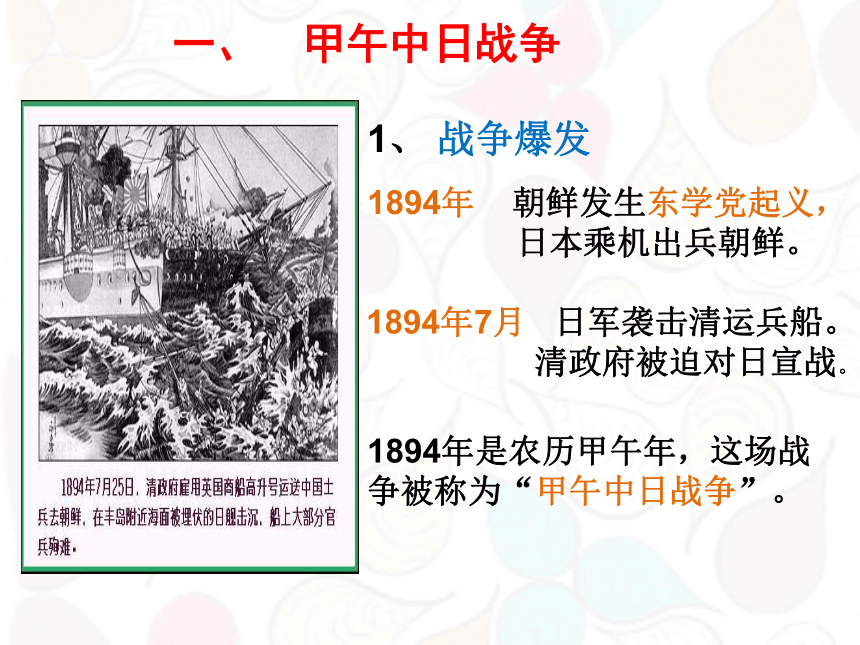

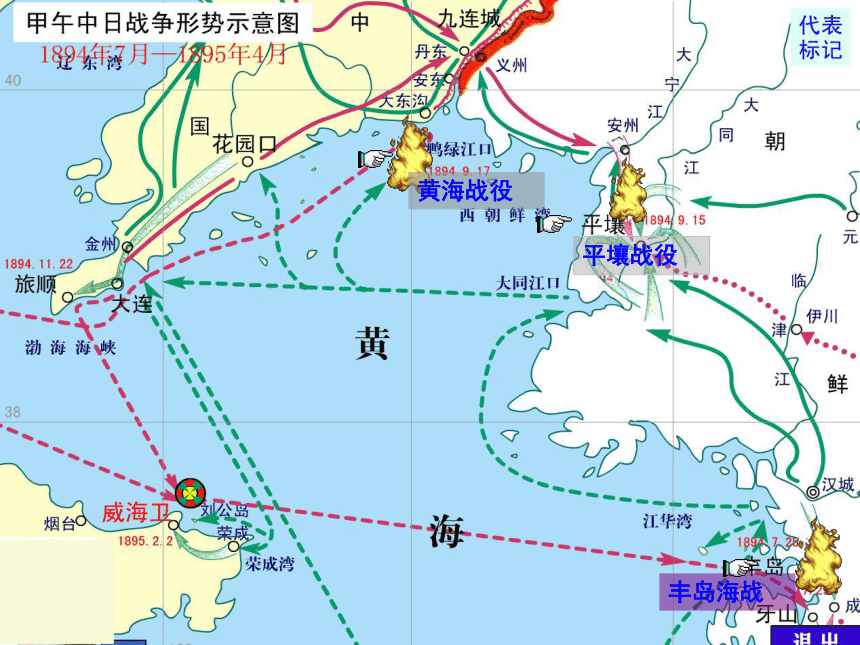

亚洲乃至全世界1、 战争爆发1894年是农历甲午年,这场战争被称为“甲午中日战争”。一、 甲午中日战争1894年 朝鲜发生东学党起义,

日本乘机出兵朝鲜。1894年7月 日军袭击清运兵船。

清政府被迫对日宣战。

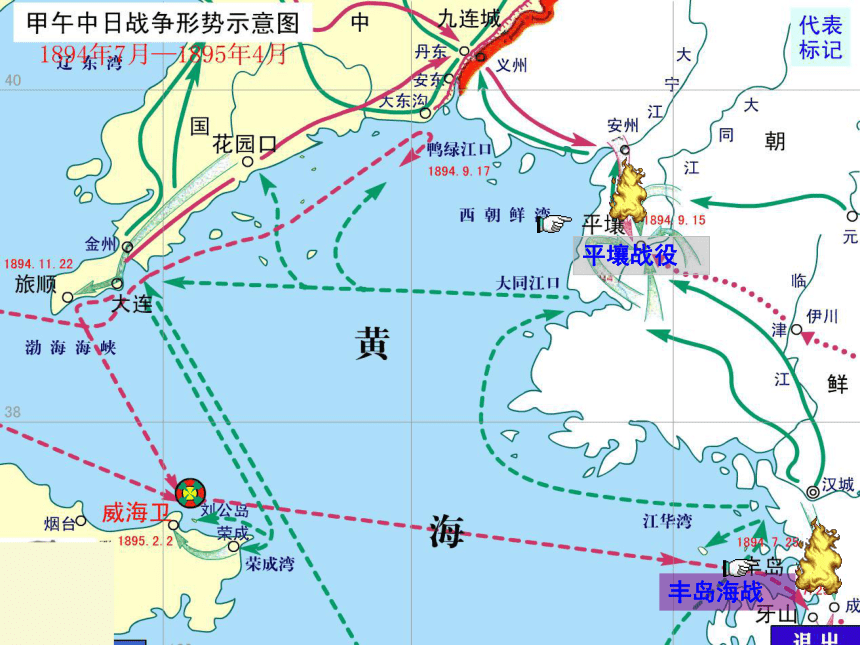

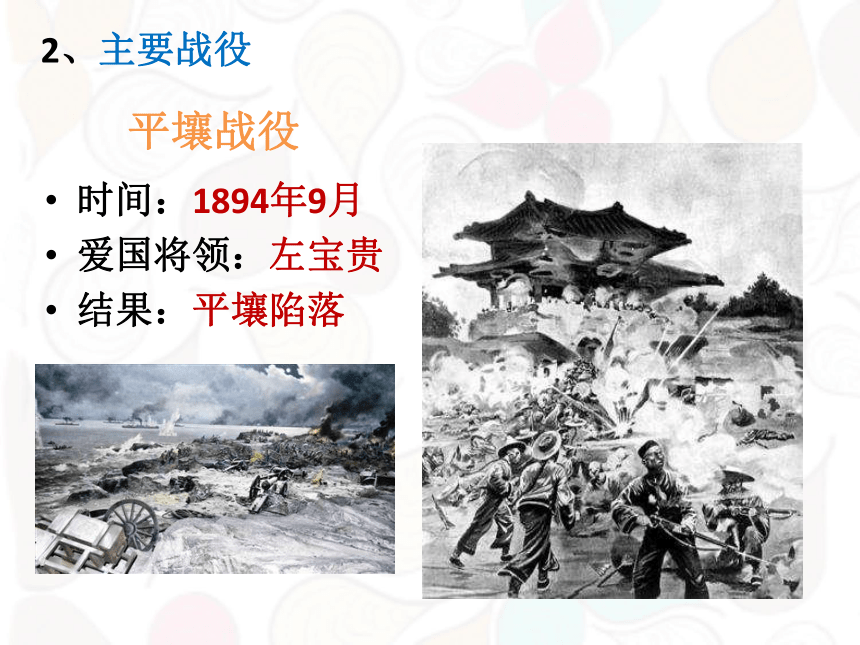

山雨欲来风满楼第二篇章 丰岛海战平壤战役2、主要战役时间:1894年9月

爱国将领:左宝贵

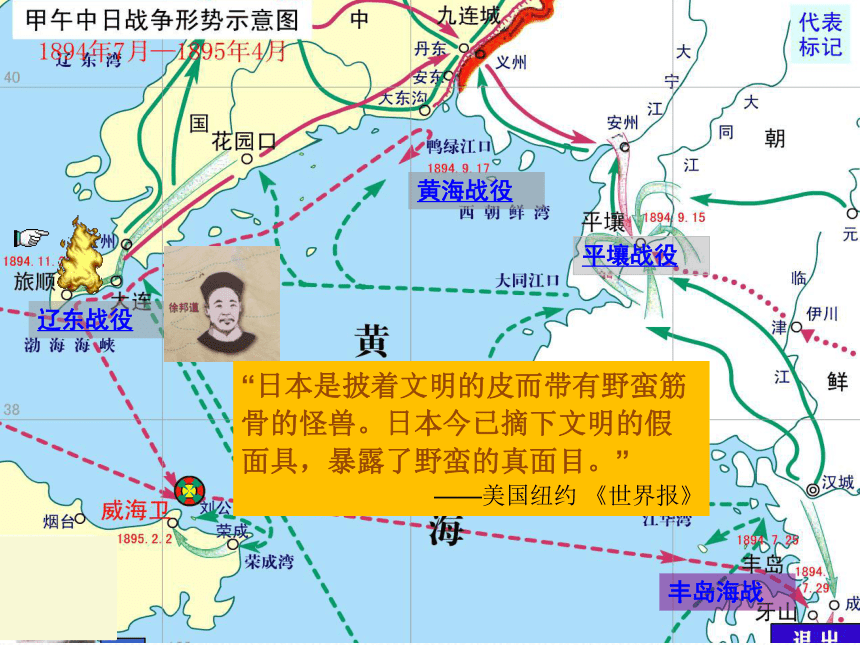

结果:平壤陷落平壤战役丰岛海战平壤战役黄海战役致远舰部分官兵致远舰直冲敌舰此日漫挥天下泪有公足壮海军威邓 世 昌 生于1849年,卒于1894 年,近代著名海军将领,祖籍广东番禺,黄海海战时为致远号巡洋舰管带,1894年9月17日在黄海海战中为国捐躯。黄海海战丰岛海战平壤战役黄海战役辽东战役“日本是披着文明的皮而带有野蛮筋骨的怪兽。日本今已摘下文明的假面具,暴露了野蛮的真面目。”

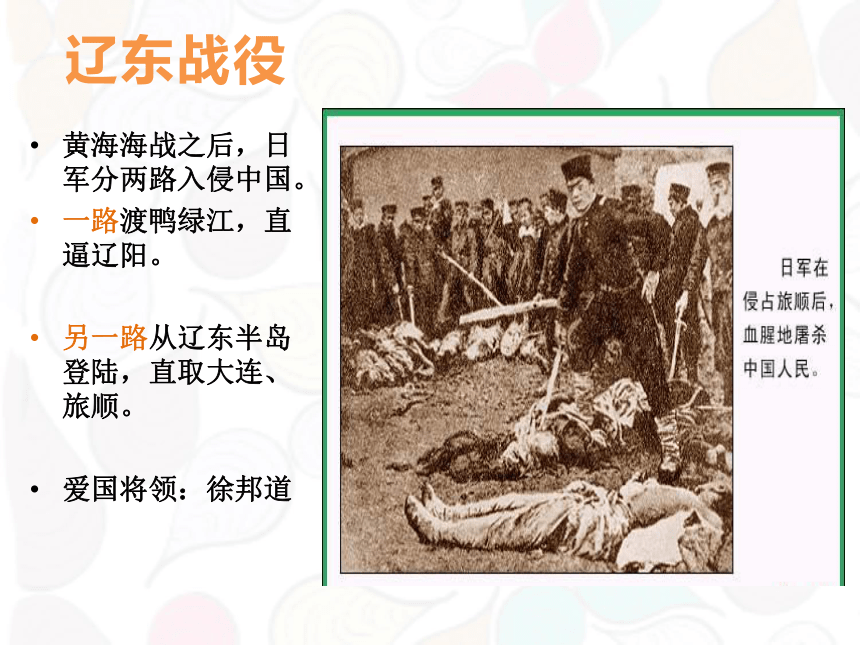

——美国纽约 《世界报》辽东战役黄海海战之后,日军分两路入侵中国。

一路渡鸭绿江,直逼辽阳。

另一路从辽东半岛登陆,直取大连、旅顺。

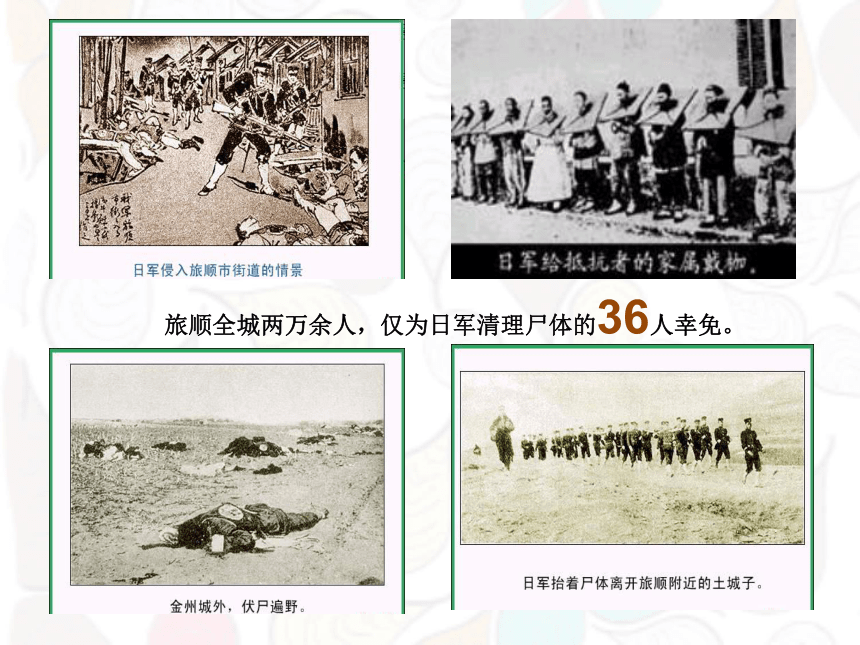

爱国将领:徐邦道 旅顺全城两万余人,仅为日军清理尸体的36人幸免。丰岛海战平壤战役黄海战役威海战役辽东战役(4)威海卫战役时间:1895年初

爱国将领:丁汝昌

结果:北洋舰队全

军覆没丰岛海战平壤战役黄海战役威海战役辽东战役 当时中国是大国,有四亿人口,军队95万,是正义的反侵略战争;日本是小国,军队只有29万,后方遥远,供应不便,是非正义的侵略战争。而且在战争中,爱国官兵奋勇杀敌,各地人民也纷纷组织团练协助清军作战,“同申义愤,愿做前驱”,“壮夫老幼,死战不降”。可是最终清政府失败了。想一想甲午战争中国失败的主要原因是什么?清朝制度落后政治腐败---(根本原因)

清政府避战求和政策---(重要原因)

清军防务松弛

官兵临阵脱逃

武器装备落后①日本蓄谋已久,且制度先进。

②西方列强对日本的支持。内 因外 因 失败的原因几人欢喜几人愁第三篇章 1895年《马关条约》——战争的结果 李鸿章伊藤博文经中日谈判,清政府被迫签订《马关条约》二、《马关条约》的签订《马关条约》的主要内容及其影响《南京条约》

? 割 香 港 岛 给 英 国

? 赔 偿 2100 万 银 元

? 开放广州、福州、厦门、宁波

上海为通商口岸

? 英商进出口货物应纳关税,必

须经过双方协议?割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛内 容 内 容 影响:大大加深了中国的半殖民地化程度。?赔偿日本兵费白银2亿两?开放沙市、重庆、苏州、

杭州为商埠?允许日本在通商口岸开设工厂《马关条约》《马关条约》的主要内容及其影响《南京条约》

? 割 香 港 岛 给 英 国

? 赔 偿 2100 万 银 元

? 开放广州、福州、厦门、宁波

上海为通商口岸

? 英商进出口货物应纳关税,必

须经过双方协议?割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛内 容 内 容 影响:大大加深了中国的半殖民地化程度。?赔偿日本兵费白银2亿两?开放沙市、重庆、苏州、

杭州为商埠?允许日本在通商口岸开设工厂《马关条约》三国干涉还辽 三、瓜分中国狂潮辽东熊代表俄国,老虎代表英国,蛤蟆代表法国,鹰 代表美国,太阳代表日本,肠子代表德国 近代爱国者谢缵泰在香港发表的。生动形象地揭露了清政府的腐败和帝国主义列强对中国的侵略。19世纪末帝国主义瓜分中国简表1899年,美国向英、俄、德、日、意、法六国提出,“门户开放”的照会,承认各国在中国的“势力范围” 和既得特权,同时要求在各国租借地和“势力范围”内享有均等贸易机会。这个政策反映出美国与其他帝国主义国家在侵华政策上的矛盾。世间无物抵春愁,

合向苍冥一哭休,

四万万人齐下泪,

天涯何处是神州?

——谭嗣同

同步练习1.在甲午中日战争中全军覆没的舰队是( )

A.福建水师 ? B.北洋水师??

C.南洋水师?? D.东洋水师

2.1895年被迫同日本签订《马关条约》的清议和大臣是( )

A.左宗棠 B.李鸿章

C.奕訢 D.曾纪泽 B B3.甲午中日战争中,日军野蛮屠杀中国居民的事件发生在( )

A.平壤 B.旅顺

C.大连 D.威海卫

4.在黄海大战中,牺牲的清军致远见管带是( )

A.左宝贵 B.邓世昌

C.徐邦道 D.丁汝昌 B B 5.

6. 某校八年级3班同学在模拟时事报道“甲午中日战争”的活动中有如下表述。其表述与史实不符的是( )

A.林菊:战争爆发于1895年,结果签订《辛丑条约》。

B.华敏:黄海大战中牺牲的邓世昌是当之无愧的英雄。

C.王海:战争中,北洋舰队全军覆没。

D.李兵:战后签订的不平等条约使台湾人民遭受日本50年的殖民奴役。 A甲午中日战争后,山城重庆突然涌入了许多外国商人,这是因为签订了( )

A、《南京条约》 B、《北京条约》

C、《中法新约》 D、《马关条约》D

瓜分中国狂潮第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧西边日丽东边雨第一篇章 蓄谋已久的战争台湾朝鲜满蒙中国日本?大陆政策

欲先征服中国,

必先征服朝鲜,

然后以朝鲜为跳板进而征服中国

亚洲乃至全世界1、 战争爆发1894年是农历甲午年,这场战争被称为“甲午中日战争”。一、 甲午中日战争1894年 朝鲜发生东学党起义,

日本乘机出兵朝鲜。1894年7月 日军袭击清运兵船。

清政府被迫对日宣战。

山雨欲来风满楼第二篇章 丰岛海战平壤战役2、主要战役时间:1894年9月

爱国将领:左宝贵

结果:平壤陷落平壤战役丰岛海战平壤战役黄海战役致远舰部分官兵致远舰直冲敌舰此日漫挥天下泪有公足壮海军威邓 世 昌 生于1849年,卒于1894 年,近代著名海军将领,祖籍广东番禺,黄海海战时为致远号巡洋舰管带,1894年9月17日在黄海海战中为国捐躯。黄海海战丰岛海战平壤战役黄海战役辽东战役“日本是披着文明的皮而带有野蛮筋骨的怪兽。日本今已摘下文明的假面具,暴露了野蛮的真面目。”

——美国纽约 《世界报》辽东战役黄海海战之后,日军分两路入侵中国。

一路渡鸭绿江,直逼辽阳。

另一路从辽东半岛登陆,直取大连、旅顺。

爱国将领:徐邦道 旅顺全城两万余人,仅为日军清理尸体的36人幸免。丰岛海战平壤战役黄海战役威海战役辽东战役(4)威海卫战役时间:1895年初

爱国将领:丁汝昌

结果:北洋舰队全

军覆没丰岛海战平壤战役黄海战役威海战役辽东战役 当时中国是大国,有四亿人口,军队95万,是正义的反侵略战争;日本是小国,军队只有29万,后方遥远,供应不便,是非正义的侵略战争。而且在战争中,爱国官兵奋勇杀敌,各地人民也纷纷组织团练协助清军作战,“同申义愤,愿做前驱”,“壮夫老幼,死战不降”。可是最终清政府失败了。想一想甲午战争中国失败的主要原因是什么?清朝制度落后政治腐败---(根本原因)

清政府避战求和政策---(重要原因)

清军防务松弛

官兵临阵脱逃

武器装备落后①日本蓄谋已久,且制度先进。

②西方列强对日本的支持。内 因外 因 失败的原因几人欢喜几人愁第三篇章 1895年《马关条约》——战争的结果 李鸿章伊藤博文经中日谈判,清政府被迫签订《马关条约》二、《马关条约》的签订《马关条约》的主要内容及其影响《南京条约》

? 割 香 港 岛 给 英 国

? 赔 偿 2100 万 银 元

? 开放广州、福州、厦门、宁波

上海为通商口岸

? 英商进出口货物应纳关税,必

须经过双方协议?割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛内 容 内 容 影响:大大加深了中国的半殖民地化程度。?赔偿日本兵费白银2亿两?开放沙市、重庆、苏州、

杭州为商埠?允许日本在通商口岸开设工厂《马关条约》《马关条约》的主要内容及其影响《南京条约》

? 割 香 港 岛 给 英 国

? 赔 偿 2100 万 银 元

? 开放广州、福州、厦门、宁波

上海为通商口岸

? 英商进出口货物应纳关税,必

须经过双方协议?割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛内 容 内 容 影响:大大加深了中国的半殖民地化程度。?赔偿日本兵费白银2亿两?开放沙市、重庆、苏州、

杭州为商埠?允许日本在通商口岸开设工厂《马关条约》三国干涉还辽 三、瓜分中国狂潮辽东熊代表俄国,老虎代表英国,蛤蟆代表法国,鹰 代表美国,太阳代表日本,肠子代表德国 近代爱国者谢缵泰在香港发表的。生动形象地揭露了清政府的腐败和帝国主义列强对中国的侵略。19世纪末帝国主义瓜分中国简表1899年,美国向英、俄、德、日、意、法六国提出,“门户开放”的照会,承认各国在中国的“势力范围” 和既得特权,同时要求在各国租借地和“势力范围”内享有均等贸易机会。这个政策反映出美国与其他帝国主义国家在侵华政策上的矛盾。世间无物抵春愁,

合向苍冥一哭休,

四万万人齐下泪,

天涯何处是神州?

——谭嗣同

同步练习1.在甲午中日战争中全军覆没的舰队是( )

A.福建水师 ? B.北洋水师??

C.南洋水师?? D.东洋水师

2.1895年被迫同日本签订《马关条约》的清议和大臣是( )

A.左宗棠 B.李鸿章

C.奕訢 D.曾纪泽 B B3.甲午中日战争中,日军野蛮屠杀中国居民的事件发生在( )

A.平壤 B.旅顺

C.大连 D.威海卫

4.在黄海大战中,牺牲的清军致远见管带是( )

A.左宝贵 B.邓世昌

C.徐邦道 D.丁汝昌 B B 5.

6. 某校八年级3班同学在模拟时事报道“甲午中日战争”的活动中有如下表述。其表述与史实不符的是( )

A.林菊:战争爆发于1895年,结果签订《辛丑条约》。

B.华敏:黄海大战中牺牲的邓世昌是当之无愧的英雄。

C.王海:战争中,北洋舰队全军覆没。

D.李兵:战后签订的不平等条约使台湾人民遭受日本50年的殖民奴役。 A甲午中日战争后,山城重庆突然涌入了许多外国商人,这是因为签订了( )

A、《南京条约》 B、《北京条约》

C、《中法新约》 D、《马关条约》D

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹