江苏省如皋市2019-2020学年高二第一学期期初调研历史(选修)试题 Word版

文档属性

| 名称 | 江苏省如皋市2019-2020学年高二第一学期期初调研历史(选修)试题 Word版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-03 17:39:08 | ||

图片预览

文档简介

江苏省如皋市2019~2020学年度高二年级第一学期期初调研测试历 史 试 题(选修)

总分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 西周的道路以周王室为中心向外围延伸,通往各诸侯国,东南西北各个方向均设有主要干线。这在当时有助于

A.形成君主专制的体制 B.周王对诸侯领地直接管辖

C.形成诸侯争霸的局面 D.周天子加强对地方的统治

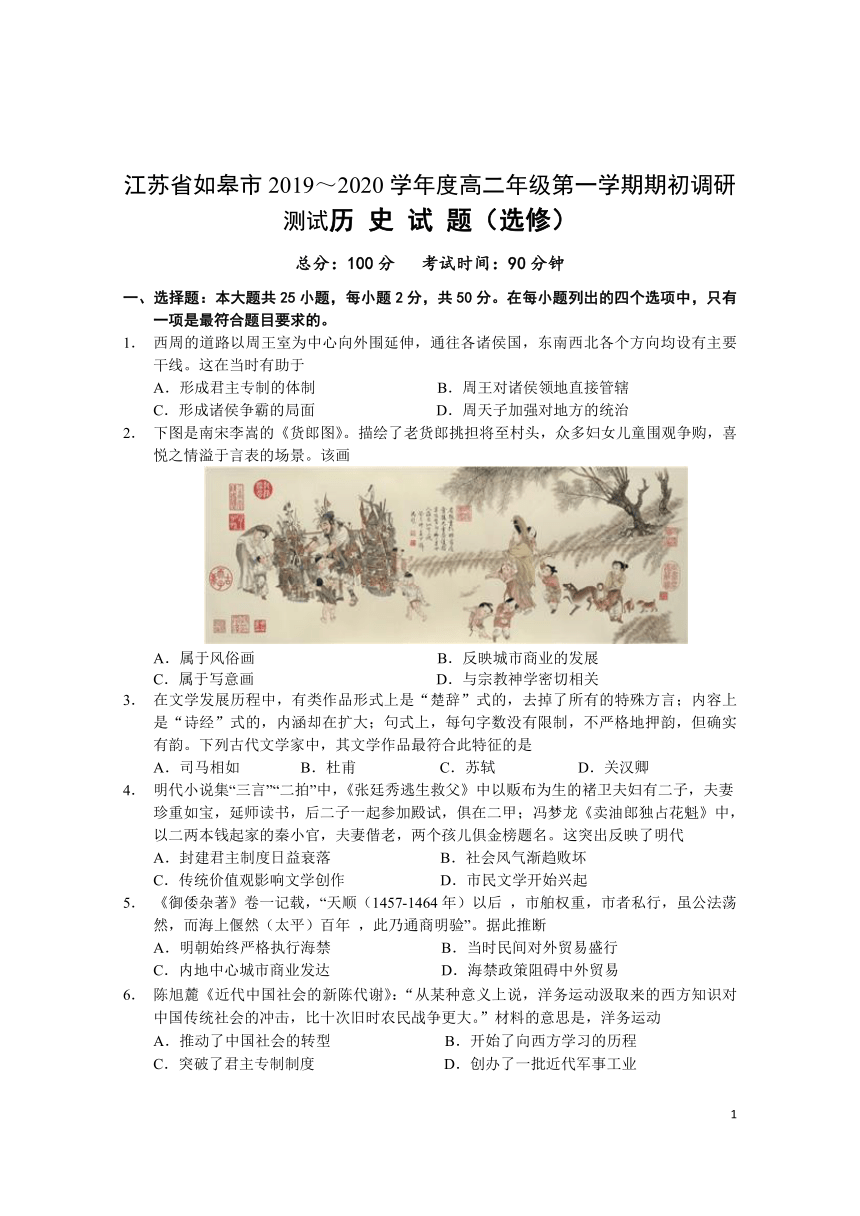

2. 下图是南宋李嵩的《货郎图》。描绘了老货郎挑担将至村头,众多妇女儿童围观争购,喜悦之情溢于言表的场景。该画

A.属于风俗画 B.反映城市商业的发展

C.属于写意画 D.与宗教神学密切相关

3. 在文学发展历程中,有类作品形式上是“楚辞”式的,去掉了所有的特殊方言;内容上是“诗经”式的,内涵却在扩大;句式上,每句字数没有限制,不严格地押韵,但确实有韵。下列古代文学家中,其文学作品最符合此特征的是

A.司马相如 B.杜甫 C.苏轼 D.关汉卿

4. 明代小说集“三言”“二拍”中,《张廷秀逃生救父》中以贩布为生的褚卫夫妇有二子,夫妻珍重如宝,延师读书,后二子一起参加殿试,俱在二甲;冯梦龙《卖油郎独占花魁》中,以二两本钱起家的秦小官,夫妻偕老,两个孩儿俱金榜题名。这突出反映了明代

A.封建君主制度日益衰落 B.社会风气渐趋败坏

C.传统价值观影响文学创作 D.市民文学开始兴起

5. 《御倭杂著》卷一记载,“天顺(1457-1464年)以后 ,市舶权重,市者私行,虽公法荡然,而海上偃然(太平)百年 ,此乃通商明验”。据此推断

A.明朝始终严格执行海禁 B.当时民间对外贸易盛行

C.内地中心城市商业发达 D.海禁政策阻碍中外贸易

6. 陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》:“从某种意义上说,洋务运动汲取来的西方知识对中国传统社会的冲击,比十次旧时农民战争更大。”材料的意思是,洋务运动

A.推动了中国社会的转型 B.开始了向西方学习的历程

C.突破了君主专制制度 D.创办了一批近代军事工业

7. 上海开埠之后,原来要绕道江西越过梅岭运到广东出口的江南生丝,可以就近从上海出口。1845年中国生丝出口量超过一万单,19世纪50年代初期,由于欧洲发生蚕瘟,法国和意大利等国的生丝减产,中国生丝出口增长更快了,1858年达到69000担,1868-1871年平均每年出口53631担。这表明

A.生丝出口成为清政府的主要财源 B.中国在对外贸易中扭转了贸易逆差

C.中国渐被卷入资本主义世界市场 D.中国丝织业的近代化速度明显加快

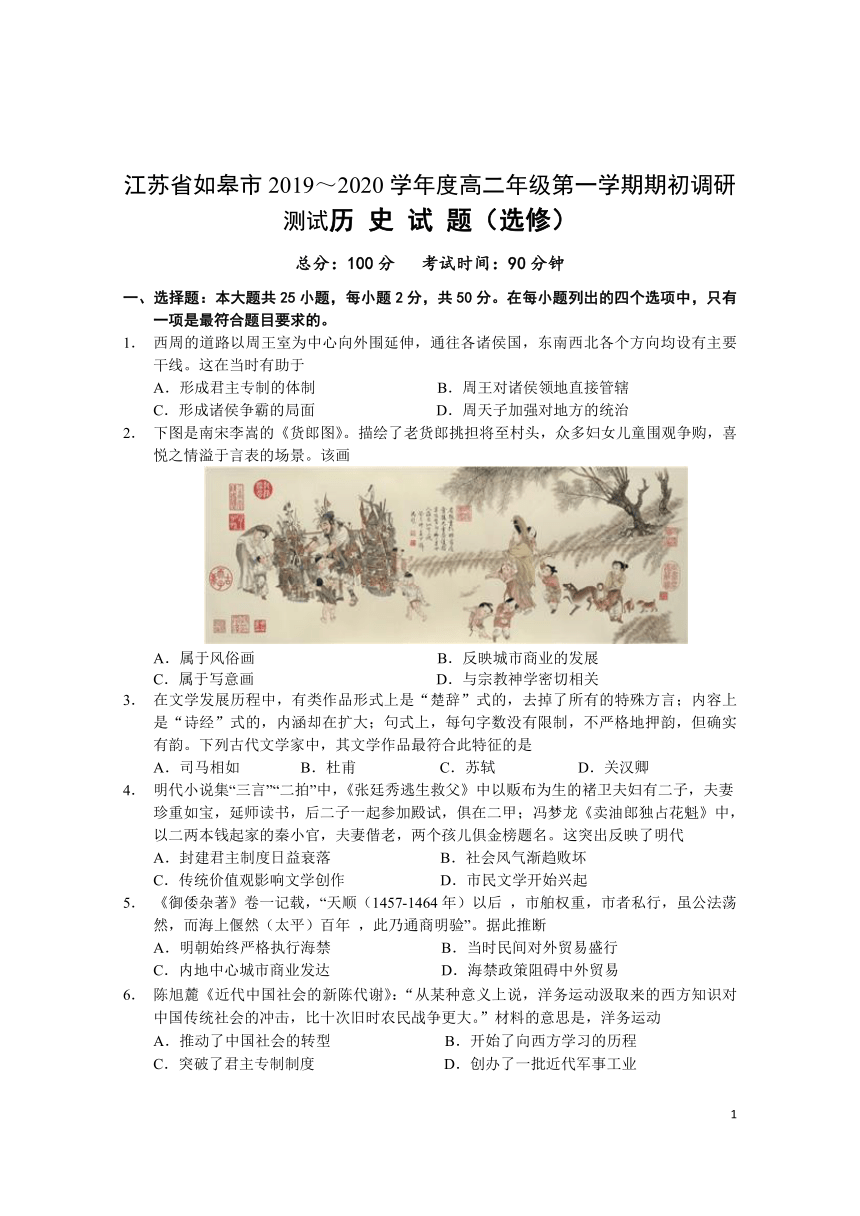

8. 下图是中国面粉进口额和华商面粉业新设资本额的曲线图。对该图解读正确的是,当时华商面粉业

第8题图 第9题图

A.总体呈现增长的态势 B.受益于欧、日放松对华经济侵略

C.走上独立发展的道路 D.成为国家经济命脉中的中心产业

9. 有世界“史库”之称的美国《时代》周刊,它独特的报道风格和对中国局势的关注,受到国人的瞩目。右图是一期《时代》周刊封面人物——远东四大“元首”:日本天皇、满洲溥仪、斯大林和蒋介石。当时国际社会高度关注“远东危机”,该刊认为这四个人是解决危机的关键。这里“远东危机”的最终解决

A.使日本走上军国主义道路 B.提高了中国的国际地位

C.改变了中国的社会性质 D.使中国获得了民族独立

10.“(它)既传承了解放区宪法性文件的文本、内容与精神,又是由新民主主义到社会主义这一过渡进程中的根本大法,开启了新中国人民民主宪政的基础。”新中国的这部法律文献

A.中国的根本政治制度正式形成 B.初步确立了新型国家的架构

C.正式确认了民族区域自治制度 D.是新时期治国安邦的总章程

11. 学者俞可平曾指出:建国以来的政治文明建设可分为两个时期,前期为中国特色社会主义政治制度搭建了基本的框架,属于“民主存量”,而后期的发展则属于“民主增量”。据此推断,下列各项中属于这一“增量”的是

A.颁布第一部社会主义宪法???????????????????? B.实施民族区域自治制度

C.确立了人民代表大会制度???????????????????????? D.加强基层民主政治建设

12.1954年10月,周恩来提出:“五项原则不应只限于处理中印和中缅关系,它也可适用于全亚洲,甚至全世界各国。美国如果愿意和平共处,我们也欢迎。”这反映了新中国

A.在外交上逐步淡化意识形态???????????????? B.延续了革命年代的思维方式

C.冲破了西方国家的包围封锁???????????????? D.坚定站在社会主义阵营一边

13.1973年5月,美国总统尼克松在向国会作的外交政策报告中,没有在中国一章中谈及台湾问题,而是在亚洲一章中提到“台湾人民”,而不是“中华民国”。这说明

A.中美两国有关台湾问题已经解决???????? B.中美两国铲除了正式建交的障碍

C.尼克松顾及到中美联合公报精神???????? D.美国遏制中国外交僵局终于打破

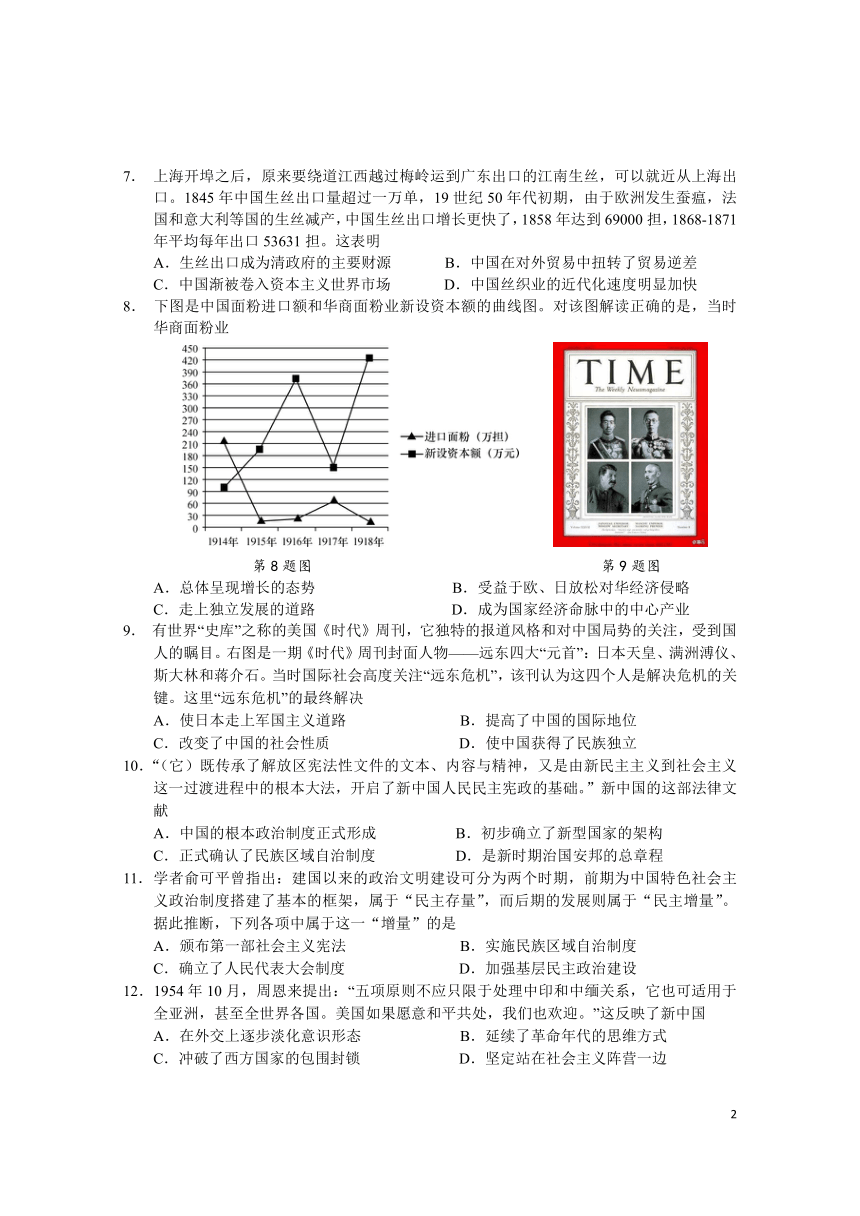

14.下图中序号标注的地区见证了新中国的发展。其中,我国对外开放最早的窗口在

A.①处

B.②处

C.③处

D.④处

15.邓小平晚年曾遗憾地说,“我的一个大失误就是搞四个经济特区时没有加上上海。”以下对20世纪90年代上海浦东的开发和开放表述正确的是 ①成为上海新的经济增长点 ②带动长江流域经济的新发展 ③是90年代改革开放的重点和标志 ④标志着对外开放格局的形成

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

16.2019年上半年习近平主席访问多国,先后出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国北京世界园艺博览会开幕式、亚洲文明对话大会、圣彼得堡国际经济论坛、上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议和亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会、二十国集团领导人第十四次峰会等国际活动。这些外交活动反映了当今中国致力于

A.发展与周边国家的睦邻友好关系??????? B.参与全球治理,加强国际合作

C.开展以联合国为中心的多边外交??????? D.反对霸权主义,维护世界和平

17.这个时代的哲人们认为自由包括许多形式:免于专横权力、言论自由、贸易自由、发挥自己才能的自由、审美的自由。与“这个时代的哲人们” 直接相关的一项是

A.智者学派 B.文艺复兴 C.宗教改革 D.启蒙运动

18.明朝和清朝早期,白银在世界范围内流动,欧洲商人用从美洲掠夺来的白银,交换欧洲内部以及亚洲的财富。亚洲的传统制成品流向世界各地,欧洲以及日本的白银大量流入中国。这一时期的白银流动

A.加速中国资本原始积累 B.开启欧洲社会的商业革命

C.有助于世界市场的拓展 D.加大欧洲对亚洲资本输出

19.《时间简史》中写道:“他提出了革命性的思想,即引力不像其他种类的力,它只不过是时空不是平坦的这一事实的结果,而早先人们假定时空是平坦的。”文中的“他”是

A.伽利略???????? B.牛顿 C.爱因斯坦???????? D.普朗克

20.右图是20世纪60年代初期的一幅漫画,柜子上写着“核战争”三个字,肯尼迪对赫鲁晓夫说:“咱们给这玩意加把锁吧!”该漫画说明当时

A.世界冷战格局正在形成

B.美苏寻求理性方式解决争端

C.古巴导弹事件持续升级

D.美苏争霸呈现苏攻美守态势

21.“二战后仅25年,一个崭新的世界政治格局开始出现。头几年还十分盛行的世界两极开始消失,一股股新的力量在萌动,这些活跃的‘地缘战略棋手’在世界棋盘上纵横捭阖,以自己的力量,自己的声音,震荡着世界,改变着世界。”材料反映了二战结束“25年”后

A.美苏由战时的盟友转变为对手???????????? B.世界政治多极化趋势的出现

C.“冷战”结束两极格局烟消云散???????????? D.经济全球化的趋势不可逆转

22.1938年2月美国通过《农业调整法》,规定对棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物实行生产定额,对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的农民由政府给予补贴。该立法的目的主要是

A.提高农产品价格 B.减少政府财政支出

C.刺激农产品出口 D.缓解农村就业压力

23.二战中,德国的闪击战使苏联陷入不利局面,但苏联每年制造出4万架飞机、3万辆坦克、12万门大炮和15万挺机枪,最终取得胜利。这足以说明,苏联

A.国民经济比例已严重失衡

B.战时共产主义政策成效显著

C.战争对工业化的推动作用

D.新型工业化模式优势明显

24.欧盟是目前世界中最为成功的区域经济一体化组织,从发端来看,欧洲一体化进程主要得益于

A.马歇尔计划的实施 B.法德矛盾的和解

C.英法经济联系加强 D.美苏对抗的加剧

25.1970年不结盟国家和政府首脑会议召开,会议宣称“超级大国之间的恐怖均势没有给世界其他地区带来和平与安全”,并指责两个超级大国粗暴干涉别国内政,甚至采取武力颠覆别国政府等手段。这表明

A.多极化趋势的加强 B.反对霸权主义成为会议共识

C.美苏霸主地位动摇 D.国际政治力量对比发生质变

二、材料解析题:本大题共4小题,共50分。要求:阅读材料,结合所学知识回答问题。

26.(12分)中国古代已形成一套完备的文官制度,在用人方面各个朝代的选官制度趋于完善。阅读下列材料:

材料一 武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下吏有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料二 魏、晋时代由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——摘编钱穆《中国传统政治》

材料三 (隋朝)选举权也集中到中央,通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

请回答:

(1)据材料一,指出汉代选官制度并概括这一制度产生的影响。(3分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二并结合所学知识,指出魏晋时代选官制度及选官标准,并分析其局限性。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)根据材料三,概括指出隋朝选官制度及特点。(3分)综合上述材料概括汉至隋朝时期的选官制度发展趋势。(2分)

▲ ▲ ▲

27.(12分)近代中国的思想解放,是一个逐步认识、学习西方的过程。阅读下列材料:

材料一 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,历年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言日:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料二 为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料三 陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命,陈独秀是要把欧洲两千多年发展起来的自由、民主和科学应用于中国,彻底改变几千年以来中国人民处于奴隶地位的旧伦理、旧道德、旧政治、旧思想,建立起人民本来就是主人地位的新伦理、新道德、新政治、新思想。

——余孚《重新启蒙:五四运动九十周年反思》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出国人对西方文明的认识过程及特点。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,概括康有为变法思想的基本特点。结合所学知识,指出康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上的表现?(4分)

▲ ▲ ▲

(3)据材料三,结合新文化运动的内容及影响,为什么说“陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命”?(4分)

▲ ▲ ▲

28.(12分)五四运动和全民族抗战的爆发都与日本帝国主义的侵略有着莫大联系。阅读下列材料:

材料一 五四运动大事记(部分)

5月5日

北京总商会为学生被捕事开紧急会议,决以实力赞助学生

5月7日

天津、南京等城市群众也先后集会,声援北京爱国学生

5月19日

北京、武汉等地商界议决抵制日货办法

6月5日

上海工人开始罢工,要求释放学生,罢免曹、章、陆。外地工人纷纷响应。

——摘编自彭明《五四运动史》

材料二 (1931年9月20日)闻沈阳、长春、营口被倭寇强占后,心神哀痛,如丧考妣。苟为我祖我宗之子孙,则不收回东省,永无人格矣!小子勉之!内乱平定不遑,故对外交太不注意。卧薪尝胆,教养生聚,忍辱负重,是我今日之事也。

(1937年9月2日)战略应尽其全力贯注一点,使乱进退维谷,以达我持久抗战之目的。

——《蒋介石日记》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括五四运动的(时、空、人等)基本要素,指出五四运动爆发的直接原因。(5分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,概括蒋介石对日本侵略态度的转变。结合所学知识,分析促成这一转变的主要原因。(5分)

▲ ▲ ▲

(3)将日记作为史料用于史学研究,有哪些价值和局限性?(2分)

▲ ▲ ▲

29.(14分)分析数据是进行历史研究的重要方法和手段。阅读下列材料:

材料一 下表是1917至1932年苏俄(联)经济数据表

1917年

1920年

1932年

工业总产值(亿卢布)

103

14.1

368

棉织品(亿米)

25.3

1.2

26.94

粮食(百万吨)

144.4

52.5

111.6

——摘编自高德步《世界经济史》

材料二 勃列日涅夫改革分为三个阶段:第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业年均增长率为8.4%。第二阶段为70年代初到70年代末,1971~1975年,工业总产值年增长率为7.1%,比前五年下降1.3%,其后五年又下降2.6%。第三阶段,从70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

——《历史2(必修)·历史材料与解析》人教社

完成下列要求:

(1)据材料一,概括1917至1932年苏俄(联)经济的发展变化。结合所学知识,分析出现这些变化的原因。(8分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,指出勃列日涅夫执政时期苏联经济的发展趋势。结合所学知识,分析其成因。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,简述苏俄(联)社会主义的探索对我国社会主义现代化建设的启示。 (2分)

▲ ▲ ▲

2019~2020学年度高二年级第一学期期初调研

历史试题(选修)参考答案及评分标准

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.D 2.A 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.B

11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.B 17.D 18.C 19.C 20.B

21.B 22.A 23.D 24.B 25.B

二、材料解析题:本大题共4小题,共50分。

26:(12分)

(3分)(1)制度:察举制.(1分)

影响:有利于下层人才参政;有利于平衡各方利益,维护国家统一。(2分)

(4分)(2)制度:九品中正制;标准:门第。(2分)局限性:世家大族子弟不注重提高才能,不利于真正有才能而出身低微的人到中央和地方出人高官。(2分)

(5分)(3)制度:科举制;特点:官吏选拔权收归中央;以考试的方式选拔官员。(3分)

趋势:更加客观公正;选拔官吏权力由地方到中央,中央集权不断加强。(2分)

27.(12分)

(4分)(1)过程:由学术到政治、再到伦理(2分)。特点:由表及里(或由浅入深、循序渐进)(2分)

(4分)(2)特点:托古改制,借助封建传统文化,宣传维新变法理论。(2分)体现:反对君主专制,主张建立君主立宪制度。(2分)

(4分)(3)理由:新文化运动提倡民主、科学,反对专制、愚昧;提倡新道德,反对旧道德;彻底动摇了封建思想的统治地位,极大促进了思想解放和马克思主义的传播。(若学生有下面类似的回答也可同样得分:辛亥革命是直接对准封建专制制度,而新文化运动提倡民主、科学,反对专制、愚昧;提倡新道德,反对旧道德则是把矛头对准了支撑封建专制制度的传统思想理论。4分)

28.(12分)

(5分)(1)1919年;(1分) 学生、商人、工人等;(2分)从北京扩展到上海等地(全国)(1分)直接原因:巴黎和会上中国外交失败。(1分)

(5分)(2)变化:由不抵抗政策(攘外必先安内)到抵抗日军侵略(2分)

原因:七七事变日军全面侵华;日军进攻上海,发动八一三事变;国内抗日运动的高涨;中共的努力推动(3分)

(2分)(3)价值:日记是当事人对历史事件的见证,是一手史料,具有史学研究价值。(1分)

局限:但是日记的纪录难免受个人主观意志、所处立场、政治环境等因素的

影响,具有主观性、片面性等局限。(1分)

29.(14分)

(8分)(1)变化:1917至1920年,苏俄工农业产值急剧下降。(1分)

原因:三年国内战争的破坏;战时共产主义政策的推行。(2分)1920年至1932年,工农业产值得到恢复发展;重工业发展迅猛,农业轻工业发展相对落后。(2分)

原因:新经济政策的推行;斯大林模式的逐渐形成(一五计划或社会主义工业化、农业集体化);优先发展重工业使国民经济比例失调。(3分)

(4分)(2)趋势:苏联经济的发展增速日趋迟缓,逐渐陷入停滞。(1分)

成因:没有突破斯大林模式;对苏联社会实际发展水平的错误判断;与美国进行军备竞赛,背上了沉重的经济负担。(3分)

(2分)(3)启示:要顺应时代发展,不断深化改革;生产关系的调整一定要适应生产力的发展水平;国民经济要平衡协调发展。(2分,言之有理,任答两点即可)

总分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 西周的道路以周王室为中心向外围延伸,通往各诸侯国,东南西北各个方向均设有主要干线。这在当时有助于

A.形成君主专制的体制 B.周王对诸侯领地直接管辖

C.形成诸侯争霸的局面 D.周天子加强对地方的统治

2. 下图是南宋李嵩的《货郎图》。描绘了老货郎挑担将至村头,众多妇女儿童围观争购,喜悦之情溢于言表的场景。该画

A.属于风俗画 B.反映城市商业的发展

C.属于写意画 D.与宗教神学密切相关

3. 在文学发展历程中,有类作品形式上是“楚辞”式的,去掉了所有的特殊方言;内容上是“诗经”式的,内涵却在扩大;句式上,每句字数没有限制,不严格地押韵,但确实有韵。下列古代文学家中,其文学作品最符合此特征的是

A.司马相如 B.杜甫 C.苏轼 D.关汉卿

4. 明代小说集“三言”“二拍”中,《张廷秀逃生救父》中以贩布为生的褚卫夫妇有二子,夫妻珍重如宝,延师读书,后二子一起参加殿试,俱在二甲;冯梦龙《卖油郎独占花魁》中,以二两本钱起家的秦小官,夫妻偕老,两个孩儿俱金榜题名。这突出反映了明代

A.封建君主制度日益衰落 B.社会风气渐趋败坏

C.传统价值观影响文学创作 D.市民文学开始兴起

5. 《御倭杂著》卷一记载,“天顺(1457-1464年)以后 ,市舶权重,市者私行,虽公法荡然,而海上偃然(太平)百年 ,此乃通商明验”。据此推断

A.明朝始终严格执行海禁 B.当时民间对外贸易盛行

C.内地中心城市商业发达 D.海禁政策阻碍中外贸易

6. 陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》:“从某种意义上说,洋务运动汲取来的西方知识对中国传统社会的冲击,比十次旧时农民战争更大。”材料的意思是,洋务运动

A.推动了中国社会的转型 B.开始了向西方学习的历程

C.突破了君主专制制度 D.创办了一批近代军事工业

7. 上海开埠之后,原来要绕道江西越过梅岭运到广东出口的江南生丝,可以就近从上海出口。1845年中国生丝出口量超过一万单,19世纪50年代初期,由于欧洲发生蚕瘟,法国和意大利等国的生丝减产,中国生丝出口增长更快了,1858年达到69000担,1868-1871年平均每年出口53631担。这表明

A.生丝出口成为清政府的主要财源 B.中国在对外贸易中扭转了贸易逆差

C.中国渐被卷入资本主义世界市场 D.中国丝织业的近代化速度明显加快

8. 下图是中国面粉进口额和华商面粉业新设资本额的曲线图。对该图解读正确的是,当时华商面粉业

第8题图 第9题图

A.总体呈现增长的态势 B.受益于欧、日放松对华经济侵略

C.走上独立发展的道路 D.成为国家经济命脉中的中心产业

9. 有世界“史库”之称的美国《时代》周刊,它独特的报道风格和对中国局势的关注,受到国人的瞩目。右图是一期《时代》周刊封面人物——远东四大“元首”:日本天皇、满洲溥仪、斯大林和蒋介石。当时国际社会高度关注“远东危机”,该刊认为这四个人是解决危机的关键。这里“远东危机”的最终解决

A.使日本走上军国主义道路 B.提高了中国的国际地位

C.改变了中国的社会性质 D.使中国获得了民族独立

10.“(它)既传承了解放区宪法性文件的文本、内容与精神,又是由新民主主义到社会主义这一过渡进程中的根本大法,开启了新中国人民民主宪政的基础。”新中国的这部法律文献

A.中国的根本政治制度正式形成 B.初步确立了新型国家的架构

C.正式确认了民族区域自治制度 D.是新时期治国安邦的总章程

11. 学者俞可平曾指出:建国以来的政治文明建设可分为两个时期,前期为中国特色社会主义政治制度搭建了基本的框架,属于“民主存量”,而后期的发展则属于“民主增量”。据此推断,下列各项中属于这一“增量”的是

A.颁布第一部社会主义宪法???????????????????? B.实施民族区域自治制度

C.确立了人民代表大会制度???????????????????????? D.加强基层民主政治建设

12.1954年10月,周恩来提出:“五项原则不应只限于处理中印和中缅关系,它也可适用于全亚洲,甚至全世界各国。美国如果愿意和平共处,我们也欢迎。”这反映了新中国

A.在外交上逐步淡化意识形态???????????????? B.延续了革命年代的思维方式

C.冲破了西方国家的包围封锁???????????????? D.坚定站在社会主义阵营一边

13.1973年5月,美国总统尼克松在向国会作的外交政策报告中,没有在中国一章中谈及台湾问题,而是在亚洲一章中提到“台湾人民”,而不是“中华民国”。这说明

A.中美两国有关台湾问题已经解决???????? B.中美两国铲除了正式建交的障碍

C.尼克松顾及到中美联合公报精神???????? D.美国遏制中国外交僵局终于打破

14.下图中序号标注的地区见证了新中国的发展。其中,我国对外开放最早的窗口在

A.①处

B.②处

C.③处

D.④处

15.邓小平晚年曾遗憾地说,“我的一个大失误就是搞四个经济特区时没有加上上海。”以下对20世纪90年代上海浦东的开发和开放表述正确的是 ①成为上海新的经济增长点 ②带动长江流域经济的新发展 ③是90年代改革开放的重点和标志 ④标志着对外开放格局的形成

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

16.2019年上半年习近平主席访问多国,先后出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国北京世界园艺博览会开幕式、亚洲文明对话大会、圣彼得堡国际经济论坛、上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议和亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会、二十国集团领导人第十四次峰会等国际活动。这些外交活动反映了当今中国致力于

A.发展与周边国家的睦邻友好关系??????? B.参与全球治理,加强国际合作

C.开展以联合国为中心的多边外交??????? D.反对霸权主义,维护世界和平

17.这个时代的哲人们认为自由包括许多形式:免于专横权力、言论自由、贸易自由、发挥自己才能的自由、审美的自由。与“这个时代的哲人们” 直接相关的一项是

A.智者学派 B.文艺复兴 C.宗教改革 D.启蒙运动

18.明朝和清朝早期,白银在世界范围内流动,欧洲商人用从美洲掠夺来的白银,交换欧洲内部以及亚洲的财富。亚洲的传统制成品流向世界各地,欧洲以及日本的白银大量流入中国。这一时期的白银流动

A.加速中国资本原始积累 B.开启欧洲社会的商业革命

C.有助于世界市场的拓展 D.加大欧洲对亚洲资本输出

19.《时间简史》中写道:“他提出了革命性的思想,即引力不像其他种类的力,它只不过是时空不是平坦的这一事实的结果,而早先人们假定时空是平坦的。”文中的“他”是

A.伽利略???????? B.牛顿 C.爱因斯坦???????? D.普朗克

20.右图是20世纪60年代初期的一幅漫画,柜子上写着“核战争”三个字,肯尼迪对赫鲁晓夫说:“咱们给这玩意加把锁吧!”该漫画说明当时

A.世界冷战格局正在形成

B.美苏寻求理性方式解决争端

C.古巴导弹事件持续升级

D.美苏争霸呈现苏攻美守态势

21.“二战后仅25年,一个崭新的世界政治格局开始出现。头几年还十分盛行的世界两极开始消失,一股股新的力量在萌动,这些活跃的‘地缘战略棋手’在世界棋盘上纵横捭阖,以自己的力量,自己的声音,震荡着世界,改变着世界。”材料反映了二战结束“25年”后

A.美苏由战时的盟友转变为对手???????????? B.世界政治多极化趋势的出现

C.“冷战”结束两极格局烟消云散???????????? D.经济全球化的趋势不可逆转

22.1938年2月美国通过《农业调整法》,规定对棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物实行生产定额,对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的农民由政府给予补贴。该立法的目的主要是

A.提高农产品价格 B.减少政府财政支出

C.刺激农产品出口 D.缓解农村就业压力

23.二战中,德国的闪击战使苏联陷入不利局面,但苏联每年制造出4万架飞机、3万辆坦克、12万门大炮和15万挺机枪,最终取得胜利。这足以说明,苏联

A.国民经济比例已严重失衡

B.战时共产主义政策成效显著

C.战争对工业化的推动作用

D.新型工业化模式优势明显

24.欧盟是目前世界中最为成功的区域经济一体化组织,从发端来看,欧洲一体化进程主要得益于

A.马歇尔计划的实施 B.法德矛盾的和解

C.英法经济联系加强 D.美苏对抗的加剧

25.1970年不结盟国家和政府首脑会议召开,会议宣称“超级大国之间的恐怖均势没有给世界其他地区带来和平与安全”,并指责两个超级大国粗暴干涉别国内政,甚至采取武力颠覆别国政府等手段。这表明

A.多极化趋势的加强 B.反对霸权主义成为会议共识

C.美苏霸主地位动摇 D.国际政治力量对比发生质变

二、材料解析题:本大题共4小题,共50分。要求:阅读材料,结合所学知识回答问题。

26.(12分)中国古代已形成一套完备的文官制度,在用人方面各个朝代的选官制度趋于完善。阅读下列材料:

材料一 武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下吏有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料二 魏、晋时代由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——摘编钱穆《中国传统政治》

材料三 (隋朝)选举权也集中到中央,通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

请回答:

(1)据材料一,指出汉代选官制度并概括这一制度产生的影响。(3分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二并结合所学知识,指出魏晋时代选官制度及选官标准,并分析其局限性。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)根据材料三,概括指出隋朝选官制度及特点。(3分)综合上述材料概括汉至隋朝时期的选官制度发展趋势。(2分)

▲ ▲ ▲

27.(12分)近代中国的思想解放,是一个逐步认识、学习西方的过程。阅读下列材料:

材料一 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,历年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言日:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料二 为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料三 陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命,陈独秀是要把欧洲两千多年发展起来的自由、民主和科学应用于中国,彻底改变几千年以来中国人民处于奴隶地位的旧伦理、旧道德、旧政治、旧思想,建立起人民本来就是主人地位的新伦理、新道德、新政治、新思想。

——余孚《重新启蒙:五四运动九十周年反思》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出国人对西方文明的认识过程及特点。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,概括康有为变法思想的基本特点。结合所学知识,指出康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上的表现?(4分)

▲ ▲ ▲

(3)据材料三,结合新文化运动的内容及影响,为什么说“陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命”?(4分)

▲ ▲ ▲

28.(12分)五四运动和全民族抗战的爆发都与日本帝国主义的侵略有着莫大联系。阅读下列材料:

材料一 五四运动大事记(部分)

5月5日

北京总商会为学生被捕事开紧急会议,决以实力赞助学生

5月7日

天津、南京等城市群众也先后集会,声援北京爱国学生

5月19日

北京、武汉等地商界议决抵制日货办法

6月5日

上海工人开始罢工,要求释放学生,罢免曹、章、陆。外地工人纷纷响应。

——摘编自彭明《五四运动史》

材料二 (1931年9月20日)闻沈阳、长春、营口被倭寇强占后,心神哀痛,如丧考妣。苟为我祖我宗之子孙,则不收回东省,永无人格矣!小子勉之!内乱平定不遑,故对外交太不注意。卧薪尝胆,教养生聚,忍辱负重,是我今日之事也。

(1937年9月2日)战略应尽其全力贯注一点,使乱进退维谷,以达我持久抗战之目的。

——《蒋介石日记》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括五四运动的(时、空、人等)基本要素,指出五四运动爆发的直接原因。(5分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,概括蒋介石对日本侵略态度的转变。结合所学知识,分析促成这一转变的主要原因。(5分)

▲ ▲ ▲

(3)将日记作为史料用于史学研究,有哪些价值和局限性?(2分)

▲ ▲ ▲

29.(14分)分析数据是进行历史研究的重要方法和手段。阅读下列材料:

材料一 下表是1917至1932年苏俄(联)经济数据表

1917年

1920年

1932年

工业总产值(亿卢布)

103

14.1

368

棉织品(亿米)

25.3

1.2

26.94

粮食(百万吨)

144.4

52.5

111.6

——摘编自高德步《世界经济史》

材料二 勃列日涅夫改革分为三个阶段:第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业年均增长率为8.4%。第二阶段为70年代初到70年代末,1971~1975年,工业总产值年增长率为7.1%,比前五年下降1.3%,其后五年又下降2.6%。第三阶段,从70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

——《历史2(必修)·历史材料与解析》人教社

完成下列要求:

(1)据材料一,概括1917至1932年苏俄(联)经济的发展变化。结合所学知识,分析出现这些变化的原因。(8分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,指出勃列日涅夫执政时期苏联经济的发展趋势。结合所学知识,分析其成因。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,简述苏俄(联)社会主义的探索对我国社会主义现代化建设的启示。 (2分)

▲ ▲ ▲

2019~2020学年度高二年级第一学期期初调研

历史试题(选修)参考答案及评分标准

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.D 2.A 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.B

11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.B 17.D 18.C 19.C 20.B

21.B 22.A 23.D 24.B 25.B

二、材料解析题:本大题共4小题,共50分。

26:(12分)

(3分)(1)制度:察举制.(1分)

影响:有利于下层人才参政;有利于平衡各方利益,维护国家统一。(2分)

(4分)(2)制度:九品中正制;标准:门第。(2分)局限性:世家大族子弟不注重提高才能,不利于真正有才能而出身低微的人到中央和地方出人高官。(2分)

(5分)(3)制度:科举制;特点:官吏选拔权收归中央;以考试的方式选拔官员。(3分)

趋势:更加客观公正;选拔官吏权力由地方到中央,中央集权不断加强。(2分)

27.(12分)

(4分)(1)过程:由学术到政治、再到伦理(2分)。特点:由表及里(或由浅入深、循序渐进)(2分)

(4分)(2)特点:托古改制,借助封建传统文化,宣传维新变法理论。(2分)体现:反对君主专制,主张建立君主立宪制度。(2分)

(4分)(3)理由:新文化运动提倡民主、科学,反对专制、愚昧;提倡新道德,反对旧道德;彻底动摇了封建思想的统治地位,极大促进了思想解放和马克思主义的传播。(若学生有下面类似的回答也可同样得分:辛亥革命是直接对准封建专制制度,而新文化运动提倡民主、科学,反对专制、愚昧;提倡新道德,反对旧道德则是把矛头对准了支撑封建专制制度的传统思想理论。4分)

28.(12分)

(5分)(1)1919年;(1分) 学生、商人、工人等;(2分)从北京扩展到上海等地(全国)(1分)直接原因:巴黎和会上中国外交失败。(1分)

(5分)(2)变化:由不抵抗政策(攘外必先安内)到抵抗日军侵略(2分)

原因:七七事变日军全面侵华;日军进攻上海,发动八一三事变;国内抗日运动的高涨;中共的努力推动(3分)

(2分)(3)价值:日记是当事人对历史事件的见证,是一手史料,具有史学研究价值。(1分)

局限:但是日记的纪录难免受个人主观意志、所处立场、政治环境等因素的

影响,具有主观性、片面性等局限。(1分)

29.(14分)

(8分)(1)变化:1917至1920年,苏俄工农业产值急剧下降。(1分)

原因:三年国内战争的破坏;战时共产主义政策的推行。(2分)1920年至1932年,工农业产值得到恢复发展;重工业发展迅猛,农业轻工业发展相对落后。(2分)

原因:新经济政策的推行;斯大林模式的逐渐形成(一五计划或社会主义工业化、农业集体化);优先发展重工业使国民经济比例失调。(3分)

(4分)(2)趋势:苏联经济的发展增速日趋迟缓,逐渐陷入停滞。(1分)

成因:没有突破斯大林模式;对苏联社会实际发展水平的错误判断;与美国进行军备竞赛,背上了沉重的经济负担。(3分)

(2分)(3)启示:要顺应时代发展,不断深化改革;生产关系的调整一定要适应生产力的发展水平;国民经济要平衡协调发展。(2分,言之有理,任答两点即可)

同课章节目录