《邓稼先》ppt课件(31张ppt)

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

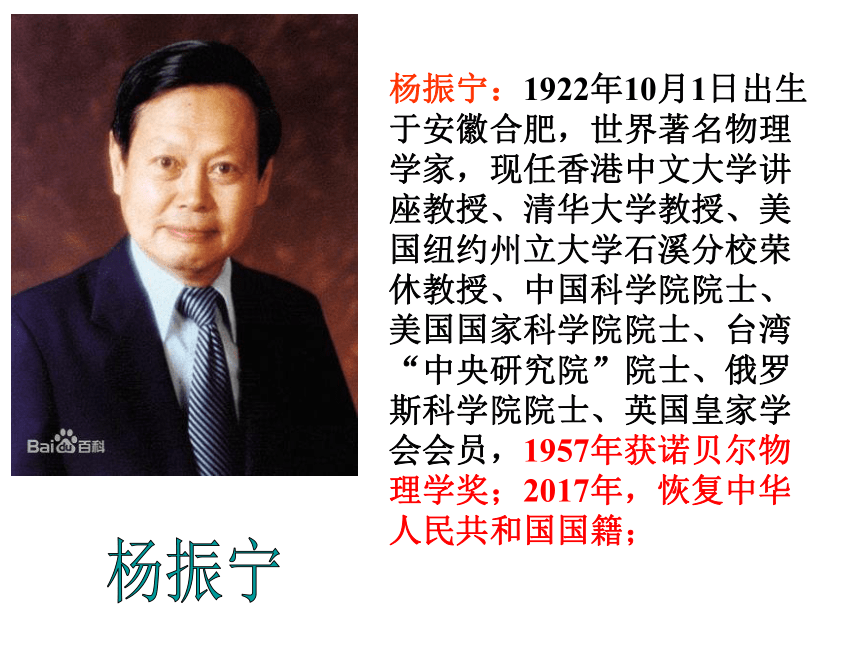

杨振宁

杨振宁:1922年10月1日出生于安徽合肥,世界著名物理学家,现任香港中文大学讲座教授、清华大学教授、美国纽约州立大学石溪分校荣休教授、中国科学院院士、美国国家科学院院士、台湾“中央研究院”院士、俄罗斯科学院院士、英国皇家学会会员,1957年获诺贝尔物理学奖;2017年,恢复中华人民共和国国籍;

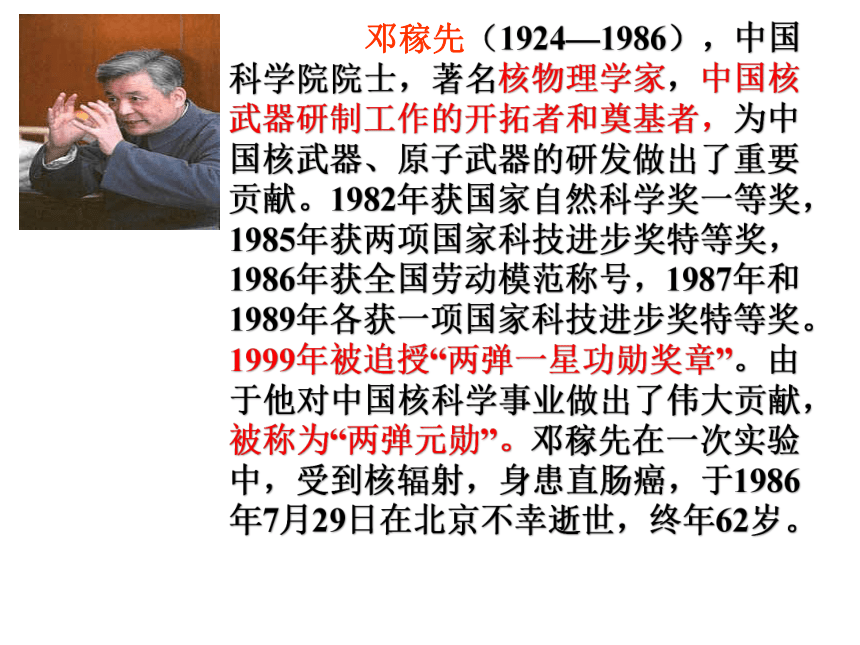

邓稼先(1924—1986),中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。1982年获国家自然科学奖一等奖,1985年获两项国家科技进步奖特等奖,1986年获全国劳动模范称号,1987年和1989年各获一项国家科技进步奖特等奖。 1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。由于他对中国核科学事业做出了伟大贡献,被称为“两弹元勋”。邓稼先在一次实验中,受到核辐射,身患直肠癌,于1986年7月29日在北京不幸逝世,终年62岁。

文体知识:

本文是一篇回忆性散文,又是一篇典范的人物传记。

人物传记是记录人物生平事迹的一种实用文。一般有两类:1.记述自己的生平,叫“自传”。2.记述他人的生平,称“他传”。两种传记的写法都有一个重要特点:就是内容必须真实,不能有过多的想象或者虚构的成分,重点写人物的思想、学习、工作和生活状况。

本文是“他传”,作者杨振宁和邓稼先有着长达半个世纪的深厚友情。

写作背景

1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年。著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁教授写了这篇文章作为纪念。这是一位科学家写的科学家评传。作者和邓稼先同志是中学同学、大学同学,在美留学期间又是同学。他自己说是“50年的友谊,亲如兄弟”。此文珍贵之处是杨先生从科技发展史的高度,将同他有长期交往、所知甚深的中国、美国两位原子弹设计的领导人作了比较评述,既高且深,又亲切可读。读杨振宁教授的回忆文章,可以进一步了解邓稼先同志的才能、风格、思想和为人。

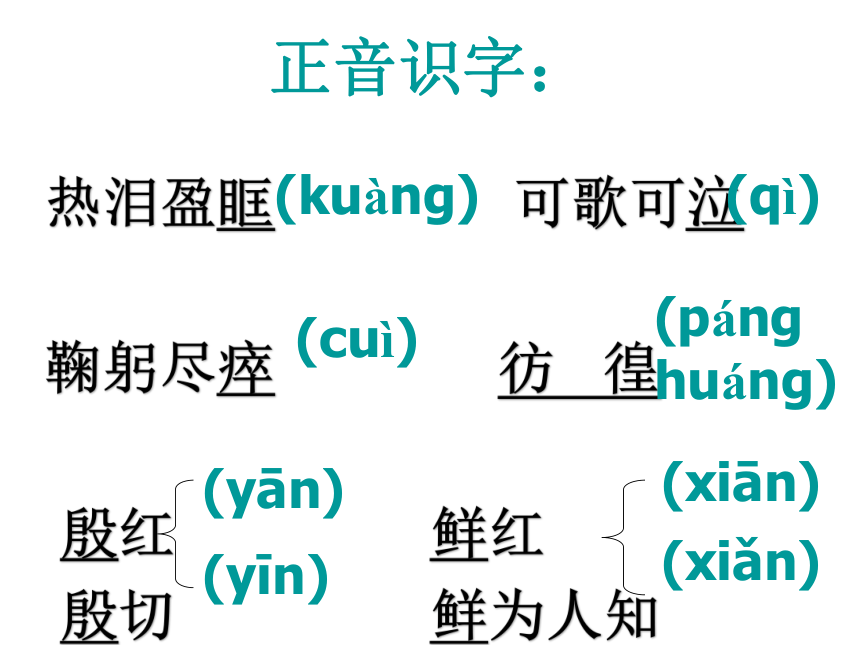

正音识字:

(kuàng)

(qì)

(cuì)

(páng huáng)

(yān)

(yīn)

(xiān)

(xiǎn)

整体感知:

速读课文,请用一句话说说“我”眼中的邓稼先是一个怎样的人?

小结:他是一个顶天立地的中国男儿、奇丈夫!

内容赏析

内容赏析

第三部分:

写了邓稼先与奥本海默的比较,以凸现邓稼先的人品。

1.邓稼先和奥本海默的异同?

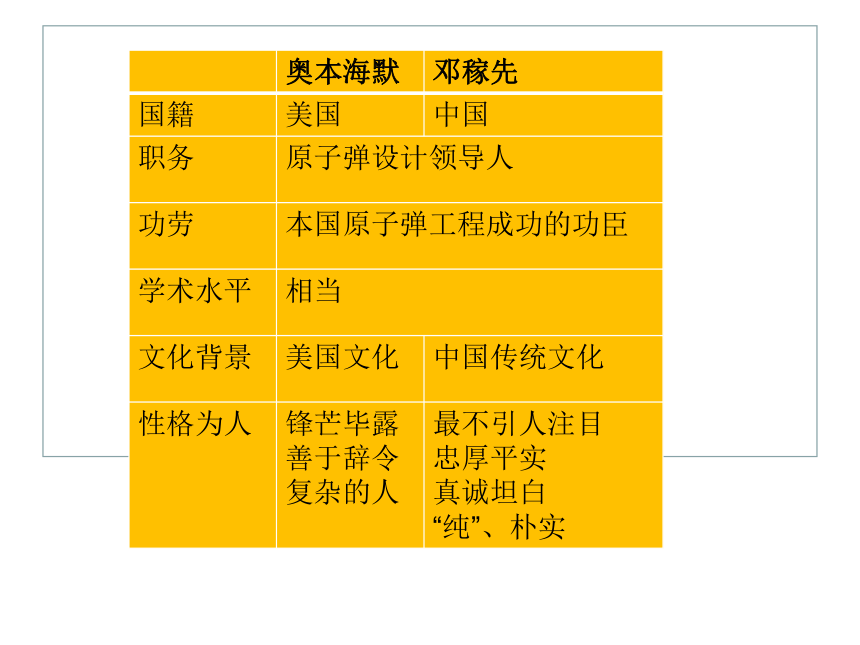

奥本海默 邓稼先

国籍 美国 中国

职务 原子弹设计领导人

功劳 本国原子弹工程成功的功臣

学术水平 相当

文化背景 美国文化 中国传统文化

性格为人 锋芒毕露

善于辞令

复杂的人 最不引人注目

忠厚平实

真诚坦白

“纯”、朴实

为什么要拿美国科学家奥本海默与邓稼先作对比?

答:把邓稼先和奥本海默作对比,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就自然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”“是中国共产党的理想党员。”

内容赏析

第四部分:

通过写邓稼先的诚恳周到及领导中国原子弹工程所创造出来的成就,激起了作者复杂的情感,作者为民族而自豪,为稼先而骄傲。

内容赏析

第六部分:

是一首唱给邓稼先的赞歌和挽歌,同时也是一首唱给祖国的颂歌和恋歌。

第五部分:

高度赞扬了邓稼先对自己所从事的工作的坚定、执著与勇敢。

为什么要引用《吊古战场文》?

说说在戈壁滩上搞核武器实验有哪些困难呢?

答:1.戈壁滩上常常风沙呼啸;2.气温往往在零下三十多摄氏度。

这句环境描写有什么作用呢?

答:渲染了工作环境的恶劣,衬托了以邓稼先为代表的中国核科学家们坚强的意志,坚定的信念,表明中国核武器研究的成功是在克服了难以想象的困难后才取得的。

邓稼先

主旨:这篇文章歌颂了邓稼先忠厚谦虚、诚实朴实的思想品格以及为了中华民族的崛起,身负重任,身先士卒,不怕牺牲的奉献精神。

写作手法小结

回忆性散文:传记体的一种,属于记叙文的范畴。

A.运用小标题——条理清楚 ,内容分明

B.多角度描写人物——突出伟大的人格

C.取材精炼、以小见大——四个生活片段(来突出人物精神品质)

D.句式多变——排比句、长短句

扩思:

本文除了运用大量的褒义词表达作者感情外,在语言上还有哪些特色?(句式)

排比句的运用

长短句的结合

往往造成一股气势,好念,读者印象深刻。

形成一种交错美。长句便于表达较复杂严密的意思;短句显得活泼,节奏快。

结合起来用,有一种抒情味浓厚,感染力强的表达效果

这是1898年中日甲午战争中几幅照片,那是任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。

八国联军攻陷的北京

甲午战争黄海大战

日军屠杀大连、旅顺居民

被带上枷锁的中国人

从观礼台上看火箭升空

眺望火箭升空

一级、二级火箭脱落

火箭发射

导 弹

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

杨振宁

杨振宁:1922年10月1日出生于安徽合肥,世界著名物理学家,现任香港中文大学讲座教授、清华大学教授、美国纽约州立大学石溪分校荣休教授、中国科学院院士、美国国家科学院院士、台湾“中央研究院”院士、俄罗斯科学院院士、英国皇家学会会员,1957年获诺贝尔物理学奖;2017年,恢复中华人民共和国国籍;

邓稼先(1924—1986),中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。1982年获国家自然科学奖一等奖,1985年获两项国家科技进步奖特等奖,1986年获全国劳动模范称号,1987年和1989年各获一项国家科技进步奖特等奖。 1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。由于他对中国核科学事业做出了伟大贡献,被称为“两弹元勋”。邓稼先在一次实验中,受到核辐射,身患直肠癌,于1986年7月29日在北京不幸逝世,终年62岁。

文体知识:

本文是一篇回忆性散文,又是一篇典范的人物传记。

人物传记是记录人物生平事迹的一种实用文。一般有两类:1.记述自己的生平,叫“自传”。2.记述他人的生平,称“他传”。两种传记的写法都有一个重要特点:就是内容必须真实,不能有过多的想象或者虚构的成分,重点写人物的思想、学习、工作和生活状况。

本文是“他传”,作者杨振宁和邓稼先有着长达半个世纪的深厚友情。

写作背景

1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年。著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁教授写了这篇文章作为纪念。这是一位科学家写的科学家评传。作者和邓稼先同志是中学同学、大学同学,在美留学期间又是同学。他自己说是“50年的友谊,亲如兄弟”。此文珍贵之处是杨先生从科技发展史的高度,将同他有长期交往、所知甚深的中国、美国两位原子弹设计的领导人作了比较评述,既高且深,又亲切可读。读杨振宁教授的回忆文章,可以进一步了解邓稼先同志的才能、风格、思想和为人。

正音识字:

(kuàng)

(qì)

(cuì)

(páng huáng)

(yān)

(yīn)

(xiān)

(xiǎn)

整体感知:

速读课文,请用一句话说说“我”眼中的邓稼先是一个怎样的人?

小结:他是一个顶天立地的中国男儿、奇丈夫!

内容赏析

内容赏析

第三部分:

写了邓稼先与奥本海默的比较,以凸现邓稼先的人品。

1.邓稼先和奥本海默的异同?

奥本海默 邓稼先

国籍 美国 中国

职务 原子弹设计领导人

功劳 本国原子弹工程成功的功臣

学术水平 相当

文化背景 美国文化 中国传统文化

性格为人 锋芒毕露

善于辞令

复杂的人 最不引人注目

忠厚平实

真诚坦白

“纯”、朴实

为什么要拿美国科学家奥本海默与邓稼先作对比?

答:把邓稼先和奥本海默作对比,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就自然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”“是中国共产党的理想党员。”

内容赏析

第四部分:

通过写邓稼先的诚恳周到及领导中国原子弹工程所创造出来的成就,激起了作者复杂的情感,作者为民族而自豪,为稼先而骄傲。

内容赏析

第六部分:

是一首唱给邓稼先的赞歌和挽歌,同时也是一首唱给祖国的颂歌和恋歌。

第五部分:

高度赞扬了邓稼先对自己所从事的工作的坚定、执著与勇敢。

为什么要引用《吊古战场文》?

说说在戈壁滩上搞核武器实验有哪些困难呢?

答:1.戈壁滩上常常风沙呼啸;2.气温往往在零下三十多摄氏度。

这句环境描写有什么作用呢?

答:渲染了工作环境的恶劣,衬托了以邓稼先为代表的中国核科学家们坚强的意志,坚定的信念,表明中国核武器研究的成功是在克服了难以想象的困难后才取得的。

邓稼先

主旨:这篇文章歌颂了邓稼先忠厚谦虚、诚实朴实的思想品格以及为了中华民族的崛起,身负重任,身先士卒,不怕牺牲的奉献精神。

写作手法小结

回忆性散文:传记体的一种,属于记叙文的范畴。

A.运用小标题——条理清楚 ,内容分明

B.多角度描写人物——突出伟大的人格

C.取材精炼、以小见大——四个生活片段(来突出人物精神品质)

D.句式多变——排比句、长短句

扩思:

本文除了运用大量的褒义词表达作者感情外,在语言上还有哪些特色?(句式)

排比句的运用

长短句的结合

往往造成一股气势,好念,读者印象深刻。

形成一种交错美。长句便于表达较复杂严密的意思;短句显得活泼,节奏快。

结合起来用,有一种抒情味浓厚,感染力强的表达效果

这是1898年中日甲午战争中几幅照片,那是任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。

八国联军攻陷的北京

甲午战争黄海大战

日军屠杀大连、旅顺居民

被带上枷锁的中国人

从观礼台上看火箭升空

眺望火箭升空

一级、二级火箭脱落

火箭发射

导 弹

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读