第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共29张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-05 08:40:40 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第1课

中华文明的起源与早期国家

课标内容要求:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

2.通过甲骨文、青铜铭文及其它文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

石器时代的古人类和文化遗存

一

中华文明的奠基与起源

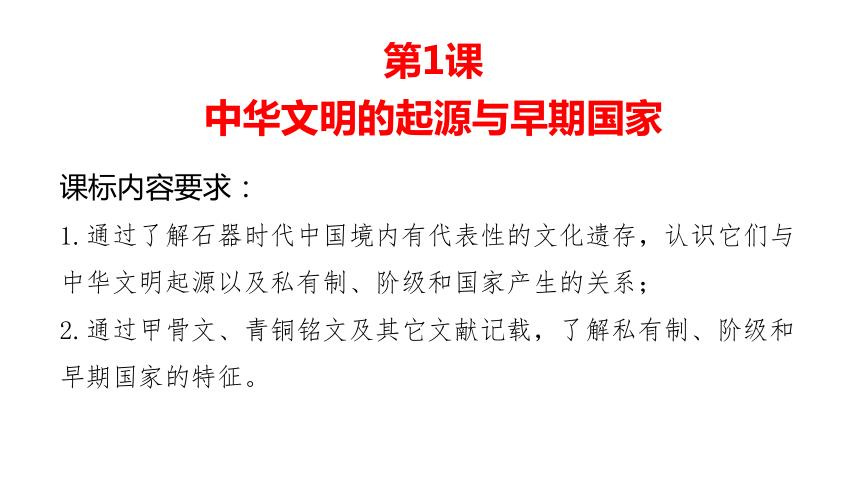

蓝田人

北京人

元谋人

山顶洞人

原始群居生活,使用打制石器,自然火

磨制石器,钻孔技术,人工取火,渔猎活动

云南元谋,170万年前,打制石器,渔猎采集

陕西蓝田,距今80万年

1.石器时代的古人类

石器时代:从猿到人的转变中,直立行走和制造工具有着决定性意义,依据人类制造工具的历程,考古学家一般将人类早期历史划分为石器时代、青铜时代和铁器时代。石器时代一般分为旧石器时代和新石器时代。

旧石器时代:以使用打制石器为标志的人类文化发展阶段。一般认为这段时期在距今约250万年-约1万年前。

新石器时代:以打磨结合方法制作石器的时代叫做新石器时代 ,年代大约从1.8万年前开始,结束时间从距今5000多年至2000多年不等。

基本概念

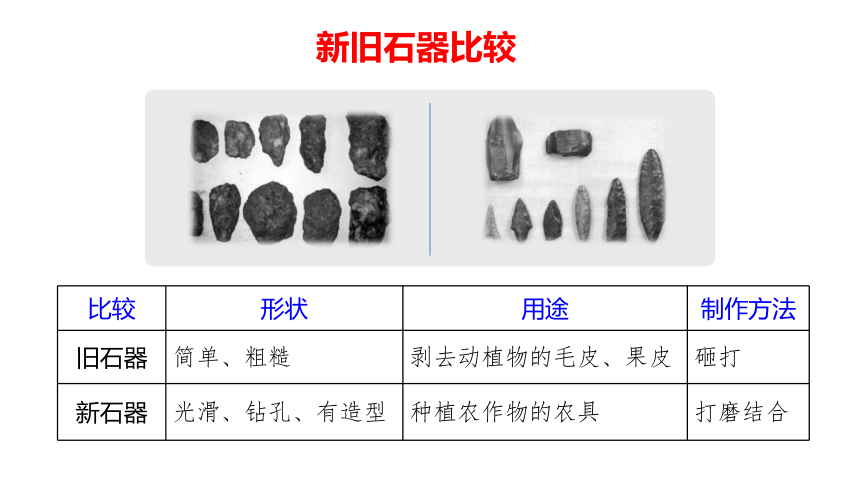

新旧石器比较

比较 形状 用途 制作方法

旧石器 简单、粗糙 剥去动植物的毛皮、果皮 砸打

新石器 光滑、钻孔、有造型 种植农作物的农具 打磨结合

旧石器时代特征

3

过着群居生活

2

从事采集和渔猎

1

学会了用火

4

出现了骨器

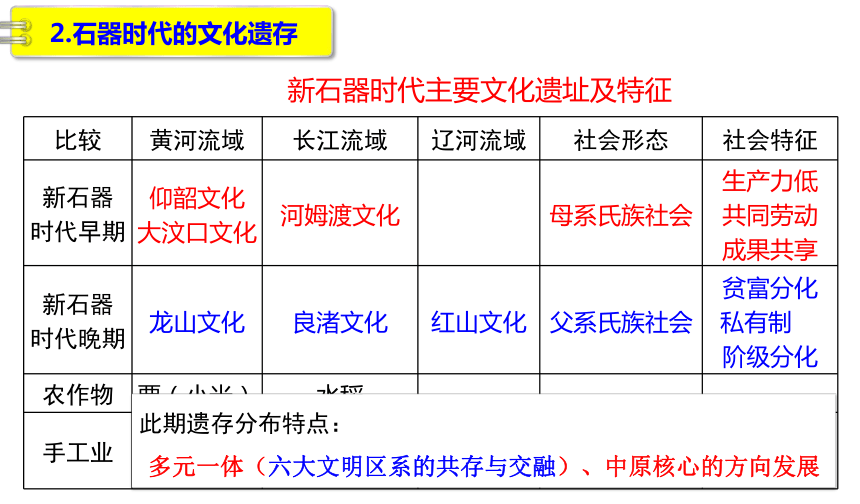

比较 黄河流域 长江流域 辽河流域 社会形态 社会特征

新石器

时代早期 仰韶文化

大汶口文化 河姆渡文化 母系氏族社会

生产力低

共同劳动

成果共享

新石器

时代晚期 龙山文化 良渚文化

红山文化

父系氏族社会

贫富分化

私有制

阶级分化

农作物 粟(小米) 水稻

手工业 彩绘陶器

蛋壳黑陶 养蚕缫丝技术

精美玉器 精美玉器

此期遗存分布特点:

多元一体(六大文明区系的共存与交融)、中原核心的方向发展

新石器时代主要文化遗址及特征

2.石器时代的文化遗存

新石器后期的文化遗址——良渚文化(距今5300-4300年)

良渚文化分布的中心地区在钱塘江流域和太湖流域,是长江下游良渚文化的代表性遗址,2019年7月6日,中国良渚古城遗址获准列入世界遗产名录,申遗成功标志着中华五千年文明史得到国际社会认可。

良渚文化的古城遗址

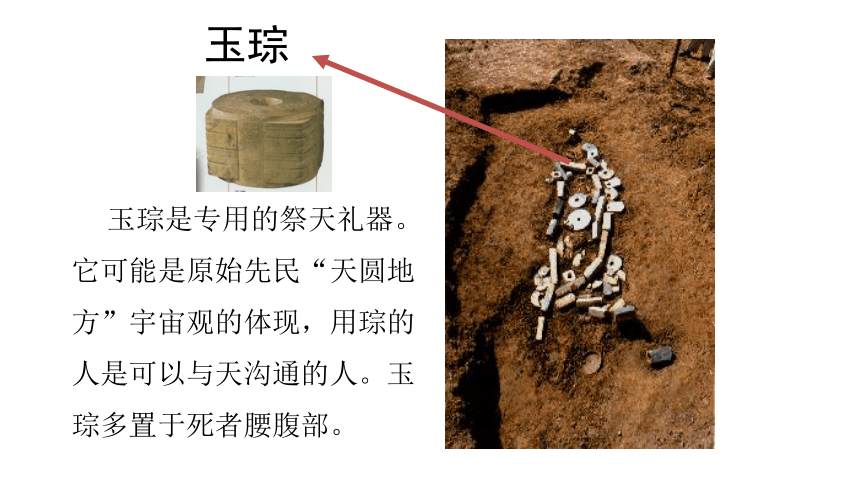

玉琮

玉琮是专用的祭天礼器。它可能是原始先民“天圆地方”宇宙观的体现,用琮的人是可以与天沟通的人。玉琮多置于死者腰腹部。

琮显示神权,钺显示军权。墓中随葬玉琮和玉钺,说明他已经集军权和神权于一身的古国首领。

钺

考古研究表明,在良渚文化时期,农业已率先进入犁耕稻作时代;手工业趋于专业化、琢玉工业已尤为发达;大型玉礼器的出现揭开了中国礼制社会的序幕;贵族大墓和平民小墓的分野显示出社会分化的加剧;刻划在出土器物上的“原始文字”被认为是中国成熟文字出现的前奏。专家们指出:中国文明的曙光是从良渚升起的。

3

从事原始农业

1

使用磨制石器

4

从事养畜业

6

开始定居生活

5

修建村落

新石器时代特征

使用陶器

2

生产力发展

私有制产生

贫富分化出现

奴隶社会取代原始社是社会生产力发展的必然结果。

遗址中的墓葬随葬品悬殊

奴隶社会取代原始社会是历史的进步

深化理解

氏族贵族

下层平民

早期贵族

早期奴隶

阶级分化加剧

原始社会解体

国家机器产生

从部落到国家

二

嵌绿松石饕餮纹铜牌饰,主要流行于夏代的青铜器

中华文明的产生

华夏族的传说

黄帝

炎帝

阪泉之战

炎黄联盟

华夏族

蚩尤

其他部落

涿鹿之战

1.华夏始祖

2.国家的产生

背景:禹治水有功,接受舜的禅让,成为部落联盟首领

概况:约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。

约公元前1600年,商部族首领汤,发兵讨桀,大败夏兵,夏朝灭亡。

部落是按血缘结合在一起的;国家按地区来管理的,禹治水成功后,就把天下分为九州,派九牧(地方长官)去管理,这表明夏已具有国家职能,而不是靠氏族的血缘关系来维系。此外,禹死之后,由他的儿子启以世袭制而不是“禅让制”的形式继承了王位。

基本概念

禅让制:尧舜时期,通过推举和考察的方式,民主推选部落联盟首领的制度。

王位世袭制:国家王位由一个家族世代承袭的制度。特点是王位在一家一姓中传承。

知识要点

1

2

3

权力继承方式:禹传启,传子代替传贤,世袭制代替禅让制,家天下代替公天下。

中央机构:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

地方官理:夏王直接统治夏后(最高统治者称谓)氏部落,其他部族实行间接统治。

夏 朝

夏禹

约前2070年—约前1600年

商和西周

三

中华文明的初步发展

约公元前1600年,商部落首领汤推翻了夏朝,建立商朝。

商都多次迁移,后定于殷,也称殷朝。

商朝的建立

1.商朝

商朝的国家管理结构是内外服制。内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的方国和部落。

统治方式

1.商朝

建立:公元前1046年,周武王伐纣,双方在牧野展开激战,商朝灭亡,建立周朝,定都镐京,史称西周。

西周的建立

2.西周

分封对象为同姓亲族、功臣、姻亲以及殷商旧族等,天子把土地(原则上诸侯只有占有权和使用权,没有所有权,不得买卖或转让)连同土地上的人民以及部分殷商贵族一起分封给诸侯立国,诸侯在封地内享有世袭统治权,政治、经济、军事均有很大的独立性,自成一方之主,同时受封诸侯对周天子有镇守疆土、勤于王事、交纳贡赋、朝觐述职等义务。诸侯分封卿大夫为下级贵族,也是分封制的重要内容。

分封制(封邦建国)

2.西周

夏商周的政治制度是一脉相承的。分封制和宗法制,在西周时期更成熟、更典型,其意义和作用也更明显。

2.西周

形成以周王室为中心的、统一的地方分权制度。

是处理同一宗族内部成员间的亲疏、等级和世袭权利的制度。嫡长子继承制和余子分封制以及与此相适应的大宗和小宗的区分,是宗法制的基本特征。宗法制的核心是嫡长子继承制,各级贵族的嫡长子是第一合法继承人。用血缘关系解决继承问题,形成了贵族政治(简单地说即政治权力都掌握在世袭贵族手里。商鞅变法否定贵族政治,代之以官僚政治。秦统一后在全国实行官僚制度),非贵族阶层没有获取职位和改变社会地位的机会。

宗法制

2.西周

公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。

西周的灭亡

2.西周

农业:农业是主要生产部门,井田制是基本土地制度。生产工具主要有木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

手工业:青铜铸造是主要部门,绢帛是贵族的主要衣料。

商和西周的经济

3.商周时期的社会经济

西周的政治经济制度:分封制、宗法制、礼乐制与井田制

分封制度-天下归姬:

分封对象:王族子弟、功臣、前朝贵族。

宗法制度-天下归嫡:

核心特点:嫡长子继承制。

礼乐制度-天下归序:

严格的等级秩序规范社会行为。

井田制度-天下归王:

普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。

深化理解

中华文明起源的特点

1.多元一体

(1)新石器时代多元一体的格局初步奠定

新石器时代文化遗存从“满天星斗”(新时期中期,六大文化区系并行不悖)走向“中原核心”(新石器晚期,唯中原区系龙山文化维持在较高水平)

(2)战国时期多元一体的格局正式形成

从商周至战国,华夷杂处、华夷交融;战国时,以华夏族为主体的多元一体格局正式形成;从秦代始,多元一体的格局被大一统的政治所巩固。

2.源远流长

(1)超百万年的文化根系(指旧石器文明遗存);

(2)上万年的文明起步(新石器的文明遗存);

(3)五千年的古国(中华文明的形成);

(4)两千年的中华统一实体(秦代以来的大一统局面)。

深化理解

第1课

中华文明的起源与早期国家

课标内容要求:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

2.通过甲骨文、青铜铭文及其它文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

石器时代的古人类和文化遗存

一

中华文明的奠基与起源

蓝田人

北京人

元谋人

山顶洞人

原始群居生活,使用打制石器,自然火

磨制石器,钻孔技术,人工取火,渔猎活动

云南元谋,170万年前,打制石器,渔猎采集

陕西蓝田,距今80万年

1.石器时代的古人类

石器时代:从猿到人的转变中,直立行走和制造工具有着决定性意义,依据人类制造工具的历程,考古学家一般将人类早期历史划分为石器时代、青铜时代和铁器时代。石器时代一般分为旧石器时代和新石器时代。

旧石器时代:以使用打制石器为标志的人类文化发展阶段。一般认为这段时期在距今约250万年-约1万年前。

新石器时代:以打磨结合方法制作石器的时代叫做新石器时代 ,年代大约从1.8万年前开始,结束时间从距今5000多年至2000多年不等。

基本概念

新旧石器比较

比较 形状 用途 制作方法

旧石器 简单、粗糙 剥去动植物的毛皮、果皮 砸打

新石器 光滑、钻孔、有造型 种植农作物的农具 打磨结合

旧石器时代特征

3

过着群居生活

2

从事采集和渔猎

1

学会了用火

4

出现了骨器

比较 黄河流域 长江流域 辽河流域 社会形态 社会特征

新石器

时代早期 仰韶文化

大汶口文化 河姆渡文化 母系氏族社会

生产力低

共同劳动

成果共享

新石器

时代晚期 龙山文化 良渚文化

红山文化

父系氏族社会

贫富分化

私有制

阶级分化

农作物 粟(小米) 水稻

手工业 彩绘陶器

蛋壳黑陶 养蚕缫丝技术

精美玉器 精美玉器

此期遗存分布特点:

多元一体(六大文明区系的共存与交融)、中原核心的方向发展

新石器时代主要文化遗址及特征

2.石器时代的文化遗存

新石器后期的文化遗址——良渚文化(距今5300-4300年)

良渚文化分布的中心地区在钱塘江流域和太湖流域,是长江下游良渚文化的代表性遗址,2019年7月6日,中国良渚古城遗址获准列入世界遗产名录,申遗成功标志着中华五千年文明史得到国际社会认可。

良渚文化的古城遗址

玉琮

玉琮是专用的祭天礼器。它可能是原始先民“天圆地方”宇宙观的体现,用琮的人是可以与天沟通的人。玉琮多置于死者腰腹部。

琮显示神权,钺显示军权。墓中随葬玉琮和玉钺,说明他已经集军权和神权于一身的古国首领。

钺

考古研究表明,在良渚文化时期,农业已率先进入犁耕稻作时代;手工业趋于专业化、琢玉工业已尤为发达;大型玉礼器的出现揭开了中国礼制社会的序幕;贵族大墓和平民小墓的分野显示出社会分化的加剧;刻划在出土器物上的“原始文字”被认为是中国成熟文字出现的前奏。专家们指出:中国文明的曙光是从良渚升起的。

3

从事原始农业

1

使用磨制石器

4

从事养畜业

6

开始定居生活

5

修建村落

新石器时代特征

使用陶器

2

生产力发展

私有制产生

贫富分化出现

奴隶社会取代原始社是社会生产力发展的必然结果。

遗址中的墓葬随葬品悬殊

奴隶社会取代原始社会是历史的进步

深化理解

氏族贵族

下层平民

早期贵族

早期奴隶

阶级分化加剧

原始社会解体

国家机器产生

从部落到国家

二

嵌绿松石饕餮纹铜牌饰,主要流行于夏代的青铜器

中华文明的产生

华夏族的传说

黄帝

炎帝

阪泉之战

炎黄联盟

华夏族

蚩尤

其他部落

涿鹿之战

1.华夏始祖

2.国家的产生

背景:禹治水有功,接受舜的禅让,成为部落联盟首领

概况:约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。

约公元前1600年,商部族首领汤,发兵讨桀,大败夏兵,夏朝灭亡。

部落是按血缘结合在一起的;国家按地区来管理的,禹治水成功后,就把天下分为九州,派九牧(地方长官)去管理,这表明夏已具有国家职能,而不是靠氏族的血缘关系来维系。此外,禹死之后,由他的儿子启以世袭制而不是“禅让制”的形式继承了王位。

基本概念

禅让制:尧舜时期,通过推举和考察的方式,民主推选部落联盟首领的制度。

王位世袭制:国家王位由一个家族世代承袭的制度。特点是王位在一家一姓中传承。

知识要点

1

2

3

权力继承方式:禹传启,传子代替传贤,世袭制代替禅让制,家天下代替公天下。

中央机构:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

地方官理:夏王直接统治夏后(最高统治者称谓)氏部落,其他部族实行间接统治。

夏 朝

夏禹

约前2070年—约前1600年

商和西周

三

中华文明的初步发展

约公元前1600年,商部落首领汤推翻了夏朝,建立商朝。

商都多次迁移,后定于殷,也称殷朝。

商朝的建立

1.商朝

商朝的国家管理结构是内外服制。内服指商王直接控制的王畿地区,外服指商王间接控制的方国和部落。

统治方式

1.商朝

建立:公元前1046年,周武王伐纣,双方在牧野展开激战,商朝灭亡,建立周朝,定都镐京,史称西周。

西周的建立

2.西周

分封对象为同姓亲族、功臣、姻亲以及殷商旧族等,天子把土地(原则上诸侯只有占有权和使用权,没有所有权,不得买卖或转让)连同土地上的人民以及部分殷商贵族一起分封给诸侯立国,诸侯在封地内享有世袭统治权,政治、经济、军事均有很大的独立性,自成一方之主,同时受封诸侯对周天子有镇守疆土、勤于王事、交纳贡赋、朝觐述职等义务。诸侯分封卿大夫为下级贵族,也是分封制的重要内容。

分封制(封邦建国)

2.西周

夏商周的政治制度是一脉相承的。分封制和宗法制,在西周时期更成熟、更典型,其意义和作用也更明显。

2.西周

形成以周王室为中心的、统一的地方分权制度。

是处理同一宗族内部成员间的亲疏、等级和世袭权利的制度。嫡长子继承制和余子分封制以及与此相适应的大宗和小宗的区分,是宗法制的基本特征。宗法制的核心是嫡长子继承制,各级贵族的嫡长子是第一合法继承人。用血缘关系解决继承问题,形成了贵族政治(简单地说即政治权力都掌握在世袭贵族手里。商鞅变法否定贵族政治,代之以官僚政治。秦统一后在全国实行官僚制度),非贵族阶层没有获取职位和改变社会地位的机会。

宗法制

2.西周

公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。

西周的灭亡

2.西周

农业:农业是主要生产部门,井田制是基本土地制度。生产工具主要有木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

手工业:青铜铸造是主要部门,绢帛是贵族的主要衣料。

商和西周的经济

3.商周时期的社会经济

西周的政治经济制度:分封制、宗法制、礼乐制与井田制

分封制度-天下归姬:

分封对象:王族子弟、功臣、前朝贵族。

宗法制度-天下归嫡:

核心特点:嫡长子继承制。

礼乐制度-天下归序:

严格的等级秩序规范社会行为。

井田制度-天下归王:

普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。

深化理解

中华文明起源的特点

1.多元一体

(1)新石器时代多元一体的格局初步奠定

新石器时代文化遗存从“满天星斗”(新时期中期,六大文化区系并行不悖)走向“中原核心”(新石器晚期,唯中原区系龙山文化维持在较高水平)

(2)战国时期多元一体的格局正式形成

从商周至战国,华夷杂处、华夷交融;战国时,以华夏族为主体的多元一体格局正式形成;从秦代始,多元一体的格局被大一统的政治所巩固。

2.源远流长

(1)超百万年的文化根系(指旧石器文明遗存);

(2)上万年的文明起步(新石器的文明遗存);

(3)五千年的古国(中华文明的形成);

(4)两千年的中华统一实体(秦代以来的大一统局面)。

深化理解

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进