高二上学期人教A版数学选修2-3全套教案

文档属性

| 名称 | 高二上学期人教A版数学选修2-3全套教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-09-06 10:27:48 | ||

图片预览

文档简介

第一章计数原理

1.1分类加法计数原理和分步乘法计数原理

教学目标:

知识与技能:①理解分类加法计数原理与分步乘法计数原理;

②会利用两个原理分析和解决一些简单的应用问题;

过程与方法:培养学生的归纳概括能力;

情感、态度与价值观:引导学生形成 “自主学习”与“合作学习”等良好的学习方式

教学重点:分类计数原理(加法原理)与分步计数原理(乘法原理)

教学难点:分类计数原理(加法原理)与分步计数原理(乘法原理)的准确理解

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

引入课题

先看下面的问题:

①从我们班上推选出两名同学担任班长,有多少种不同的选法?

②把我们的同学排成一排,共有多少种不同的排法?

要解决这些问题,就要运用有关排列、组合知识. 排列组合是一种重要的数学计数方法. 总的来说,就是研究按某一规则做某事时,一共有多少种不同的做法. 在运用排列、组合方法时,经常要用到分类加法计数原理与分步乘法计数原理. 这节课,我们从具体例子出发来学习这两个原理.

1 分类加法计数原理

(1)提出问题

问题1.1:用一个大写的英文字母或一个阿拉伯数字给教室里的座位编号,总共能够编出多少种不同的号码?

问题1.2:从甲地到乙地,可以乘火车,也可以乘汽车.如果一天中火车有3班,汽车有2班.那么一天中,乘坐这些交通工具从甲地到乙地共有多少种不同的走法?

探究:你能说说以上两个问题的特征吗?

(2)发现新知

分类加法计数原理 完成一件事有两类不同方案,在第1类方案中有种不同的方法,在第2类方案中有种不同的方法. 那么完成这件事共有 种不同的方法.

(3)知识应用

例1.在填写高考志愿表时,一名高中毕业生了解到,A,B两所大学各有一些自己感兴趣的强项专业,具体情况如下:

A大学 B大学

生物学 数学

化学 会计学

医学 信息技术学

物理学 法学

工程学

如果这名同学只能选一个专业,那么他共有多少种选择呢?

分析:由于这名同学在 A , B 两所大学中只能选择一所,而且只能选择一个专业,又由于两所大学没有共同的强项专业,因此符合分类加法计数原理的条件.解:这名同学可以选择 A , B 两所大学中的一所.在 A 大学中有 5 种专业选择方法,在 B 大学中有 4 种专业选择方法.又由于没有一个强项专业是两所大学共有的,因此根据分类加法计数原理,这名同学可能的专业选择共有 5+4=9(种).

变式:若还有C大学,其中强项专业为:新闻学、金融学、人力资源学.那么,这名同学可能的专业选择共有多少种?

探究:如果完成一件事有三类不同方案,在第1类方案中有种不同的方法,在第2类方案中有种不同的方法,在第3类方案中有种不同的方法,那么完成这件事共有多少种不同的方法?

如果完成一件事情有类不同方案,在每一类中都有若干种不同方法,那么应当如何计数呢?

一般归纳:

完成一件事情,有n类办法,在第1类办法中有种不同的方法,在第2类办法中有种不同的方法……在第n类办法中有种不同的方法.那么完成这件事共有

种不同的方法.

理解分类加法计数原理:分类加法计数原理针对的是“分类”问题,完成一件事要分为若干类,各类的方法相互独立,各类中的各种方法也相对独立,用任何一类中的任何一种方法都可以单独完成这件事.

2 分步乘法计数原理

(1)提出问题

问题2.1:用前6个大写英文字母和1—9九个阿拉伯数字,以,,…,,,…的方式给教室里的座位编号,总共能编出多少个不同的号码?

用列举法可以列出所有可能的号码:

我们还可以这样来思考:由于前 6 个英文字母中的任意一个都能与 9 个数字中的任何一个组成一个号码,而且它们各不相同,因此共有 6×9 = 54 个不同的号码.

探究:你能说说这个问题的特征吗?

(2)发现新知

分步乘法计数原理 完成一件事有两类不同方案,在第1类方案中有种不同的方法,在第2类方案中有种不同的方法. 那么完成这件事共有种不同的方法.

(3)知识应用

例2.设某班有男生30名,女生24名. 现要从中选出男、女生各一名代表班级参加比赛,共有多少种不同的选法?

分析:选出一组参赛代表,可以分两个步骤.第 l 步选男生.第2步选女生.

解:第 1 步,从 30 名男生中选出1人,有30种不同选择;

第 2 步,从24 名女生中选出1人,有 24 种不同选择.

根据分步乘法计数原理,共有30×24 =720种不同的选法.

探究:如果完成一件事需要三个步骤,做第1步有种不同的方法,做第2步有种不同的方法,做第3步有种不同的方法,那么完成这件事共有多少种不同的方法?

如果完成一件事情需要个步骤,做每一步中都有若干种不同方法,那么应当如何计数呢?

一般归纳: 完成一件事情,需要分成n个步骤,做第1步有种不同的方法,做第2步有种不同的方法……做第n步有种不同的方法.那么完成这件事共有种不同的方法.

理解分步乘法计数原理:分步计数原理针对的是“分步”问题,完成一件事要分为若干步,各个步骤相互依存,完成任何其中的一步都不能完成该件事,只有当各个步骤都完成后,才算完成这件事.

3.理解分类加法计数原理与分步乘法计数原理异同点

①相同点:都是完成一件事的不同方法种数的问题

②不同点:分类加法计数原理针对的是“分类”问题,完成一件事要分为若干类,各类的方法相互独立,各类中的各种方法也相对独立,用任何一类中的任何一种方法都可以单独完成这件事,是独立完成;而分步乘法计数原理针对的是“分步”问题,完成一件事要分为若干步,各个步骤相互依存,完成任何其中的一步都不能完成该件事,只有当各个步骤都完成后,才算完成这件事,是合作完成.

3 综合应用

例3. 书架的第1层放有4本不同的计算机书,第2层放有3本不同的文艺书,第3层放2本不同的体育书.

①从书架上任取1本书,有多少种不同的取法?

②从书架的第1、2、3层各取1本书,有多少种不同的取法?

③从书架上任取两本不同学科的书,有多少种不同的取法?

【分析】

①要完成的事是“取一本书”,由于不论取书架的哪一层的书都可以完成了这件事,因此是分类问题,应用分类计数原理.

②要完成的事是“从书架的第1、2、3层中各取一本书”,由于取一层中的一本书都只完成了这件事的一部分,只有第1、2、3层都取后,才能完成这件事,因此是分步问题,应用分步计数原理.

③要完成的事是“取2本不同学科的书”,先要考虑的是取哪两个学科的书,如取计算机和文艺书各1本,再要考虑取1本计算机书或取1本文艺书都只完成了这

件事的一部分,应用分步计数原理,上述每一种选法都完成后,这件事才能完成,因此这些选法的种数之间还应运用分类计数原理.

解: (1) 从书架上任取1本书,有3类方法:第1类方法是从第1层取1本计算机书,有4 种方法;第2 类方法是从第2 层取1本文艺书,有3 种方法;第3类方法是从第 3 层取 1 本体育书,有 2 种方法.根据分类加法计数原理,不同取法的种数是

=4+3+2=9;

( 2 )从书架的第 1 , 2 , 3 层各取 1 本书,可以分成3个步骤完成:第 1 步从第 1 层取 1 本计算机书,有 4 种方法;第 2 步从第 2 层取1本文艺书,有 3 种方法;第 3 步从第3层取1 本体育书,有 2 种方法.根据分步乘法计数原理,不同取法的种数是

=4×3×2=24 .

(3)。

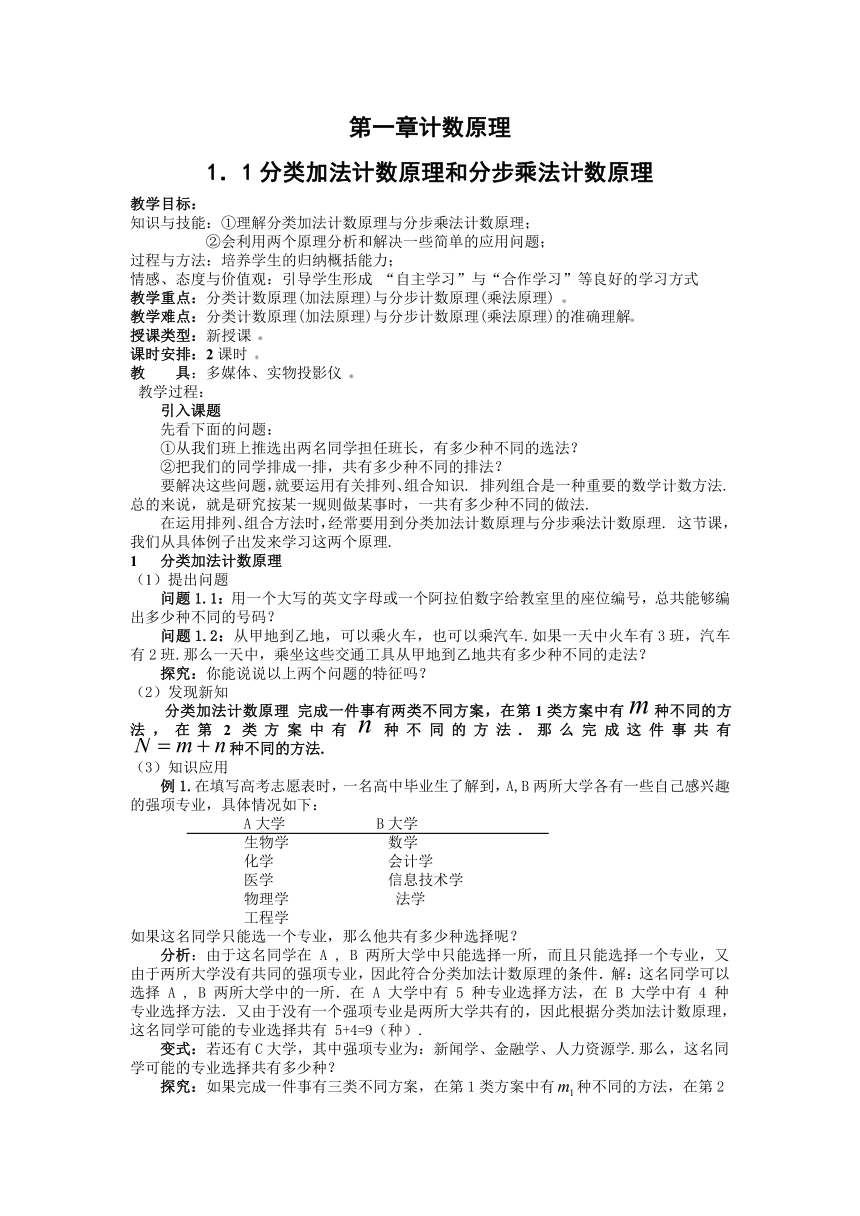

例4. 要从甲、乙、丙3幅不同的画中选出2幅,分别挂在左、右两边墙上的指定位置,问共有多少种不同的挂法?

解:从 3 幅画中选出 2 幅分别挂在左、右两边墙上,可以分两个步骤完成:第 1 步,从 3 幅画中选 1 幅挂在左边墙上,有 3 种选法;第 2 步,从剩下的 2 幅画中选 1 幅挂在右边墙上,有 2 种选法.根据分步乘法计数原理,不同挂法的种数是 N=3×2=6 .

6 种挂法可以表示如下:

分类加法计数原理和分步乘法计数原理,回答的都是有关做一件事的不同方法的种数问题.区别在于:分类加法计数原理针对的是“分类”问题,其中各种方法相互独立,用其中任何一种方法都可以做完这件事,分步乘法计数原理针对的是“分步”问题,各个步骤中的方法互相依存,只有各个步骤都完成才算做完这件事.

教学反思:

课堂小结

1.分类加法计数原理和分步乘法计数原理是排列组合问题的最基本的原理,是推导排列数、组合数公式的理论依据,也是求解排列、组合问题的基本思想.

2.理解分类加法计数原理与分步乘法计数原理,并加区别分类加法计数原理针对的是“分类”问题,其中各种方法相对独立,用其中任何一种方法都可以完成这件事;而分步乘法计数原理针对的是“分步”问题,各个步骤中的方法相互依存,只有各个步骤都完成后才算做完这件事.

3.运用分类加法计数原理与分步乘法计数原理的注意点:分类加法计数原理:首先确定分类标准,其次满足:完成这件事的任何一种方法必属于某一类,并且分别属于不同的两类的方法都是不同的方法,即"不重不漏". 分步乘法计数原理:首先确定分步标准,其次满足:必须并且只需连续完成这n个步骤,这件事才算完成.

1.2.1排列

教学目标:

知识与技能:了解排列数的意义,掌握排列数公式及推导方法,从中体会“化归”的数学思想,并能运用排列数公式进行计算。

过程与方法:能运用所学的排列知识,正确地解决的实际问题

情感、态度与价值观:能运用所学的排列知识,正确地解决的实际问题.

教学重点:排列、排列数的概念教学难点:排列数公式的推导

授课类型:新授课 课时安排:2课时 教 具:多媒体、实物投影仪

内容分析:

分类计数原理是对完成一件事的所有方法的一个划分,依分类计数原理解题,首先明确要做的这件事是什么,其次分类时要根据问题的特点确定分类的标准,最后在确定的标准下进行分类.分类要注意不重复、不遗漏,保证每类办法都能完成这件事.分步计数原理是指完成一件事的任何方法要按照一定的标准分成几个步骤,必须且只需连续完成这几个步骤后才算完成这件事,每步中的任何一种方法都不能完成这件事.分类计数原理和分步计数原理的地位是有区别的,分类计数原理更具有一般性,解决复杂问题时往往需要先分类,每类中再分成几步.在排列、组合教学的起始阶段,不能嫌罗嗦,教师一定要先做出表率并要求学生严格按原理去分析问题. 只有这样才能使学生认识深刻、理解到位、思路清晰,才会做到分类有据、分步有方,为排列、组合的学习奠定坚实的基础

分类计数原理和分步计数原理既是推导排列数公式、组合数公式的基础,也是解决排列、组合问题的主要依据,并且还常需要直接运用它们去解决问题,这两个原理贯穿排列、组合学习过程的始终.搞好排列、组合问题的教学从这两个原理入手带有根本性.

排列与组合都是研究从一些不同元素中任取元素,或排成一排或并成一组,并求有多少种不同方法的问题.排列与组合的区别在于问题是否与顺序有关.与顺序有关的是排列问题,与顺序无关是组合问题,顺序对排列、组合问题的求解特别重要.排列与组合的区别,从定义上来说是简单的,但在具体求解过程中学生往往感到困惑,分不清到底与顺序有无关系.

教学过程:

一、复习引入:

1分类加法计数原理:做一件事情,完成它可以有n类办法,在第一类办法中有种不同的方法,在第二类办法中有种不同的方法,……,在第n类办法中有种不同的方法那么完成这件事共有 种不同的方法

2.分步乘法计数原理:做一件事情,完成它需要分成n个步骤,做第一步有种不同的方法,做第二步有种不同的方法,……,做第n步有种不同的方法,那么完成这件事有 种不同的方法

分类加法计数原理和分步乘法计数原理,回答的都是有关做一件事的不同方法种数的问题,区别在于:分类加法计数原理针对的是“分类”问题,其中各种方法相互独立,每一种方法只属于某一类,用其中任何一种方法都可以做完这件事;分步乘法计数原理针对的是“分步”问题,各个步骤中的方法相互依存,某一步骤中的每一种方法都只能做完这件事的一个步骤,只有各个步骤都完成才算做完这件事 应用两种原理解题:1.分清要完成的事情是什么;2.是分类完成还是分步完成,“类”间互相独立,“步”间互相联系;3.有无特殊条件的限制

二、讲解新课:

1问题:

问题1.从甲、乙、丙3名同学中选取2名同学参加某一天的一项活动,其中一名同学参加上午的活动,一名同学参加下午的活动,有多少种不同的方法?

分析:这个问题就是从甲、乙、丙3名同学中每次选取2名同学,按照参加上午的活动在前,参加下午活动在后的顺序排列,一共有多少种不同的排法的问题,共有6种不同的排法:甲乙 甲丙 乙甲 乙丙 丙甲 丙乙,其中被取的对象叫做元素

解决这一问题可分两个步骤:第 1 步,确定参加上午活动的同学,从 3 人中任选 1 人,有 3 种方法;第 2 步,确定参加下午活动的同学,当参加上午活动的同学确定后,参加下午活动的同学只能从余下的 2 人中去选,于是有 2 种方法.根据分步乘法计数原理,在 3 名同学中选出 2 名,按照参加上午活动在前,参加下午活动在后的顺序排列的不同方法共有 3×2=6 种,如图 1.2一1 所示.

图 1.2一1

把上面问题中被取的对象叫做元素,于是问题可叙述为:从3个不同的元素 a , b ,。中任取 2 个,然后按照一定的顺序排成一列,一共有多少种不同的排列方法?所有不同的排列是 ab,ac,ba,bc,ca, cb,共有 3×2=6 种.

问题2.从1,2,3,4这 4 个数字中,每次取出3个排成一个三位数,共可得到多少个不同的三位数?

分析:解决这个问题分三个步骤:第一步先确定左边的数,在4个字母中任取1个,有4种方法;第二步确定中间的数,从余下的3个数中取,有3种方法;第三步确定右边的数,从余下的2个数中取,有2种方法

由分步计数原理共有:4×3×2=24种不同的方法,用树型图排出,并写出所有的排列由此可写出所有的排法

显然,从 4 个数字中,每次取出 3 个,按“百”“十”“个”位的顺序排成一列,就得到一个三位数.因此有多少种不同的排列方法就有多少个不同的三位数.可以分三个步骤来解决这个问题:

第 1 步,确定百位上的数字,在 1 , 2 , 3 , 4 这 4 个数字中任取 1 个,有 4 种方法;

第 2 步,确定十位上的数字,当百位上的数字确定后,十位上的数字只能从余下的 3 个数字中去取,有 3 种方法;

第 3 步,确定个位上的数字,当百位、十位上的数字确定后,个位的数字只能从余下的 2 个数字中去取,有 2 种方法.

根据分步乘法计数原理,从 1 , 2 , 3 , 4 这 4 个不同的数字中,每次取出 3 个数字,按“百”“十”“个”位的顺序排成一列,共有4×3×2=24种不同的排法, 因而共可得到24个不同的三位数,如图1. 2一2 所示.

由此可写出所有的三位数:

123,124, 132, 134, 142, 143,

213,214, 231, 234, 241, 243,

312,314, 321, 324, 341, 342,

412,413, 421, 423, 431, 432 。

同样,问题 2 可以归结为:从4个不同的元素a, b, c,d中任取 3 个,然后按照一定的顺序排成一列,共有多少种不同的排列方法?所有不同排列是

abc, abd, acb, acd, adb, adc,

bac, bad, bca, bcd, bda, bdc,

cab, cad, cba, cbd, cda, cdb,

dab, dac, dba, dbc, dca, dcb.

共有4×3×2=24种.

树形图如下

a b c d

b c d a c d a b d a b c

2.排列的概念:

从个不同元素中,任取()个元素(这里的被取元素各不相同)按照一定的顺序排成一列,叫做从个不同元素中取出个元素的一个排列

说明:(1)排列的定义包括两个方面:①取出元素,②按一定的顺序排列;

(2)两个排列相同的条件:①元素完全相同,②元素的排列顺序也相同

3.排列数的定义:

从个不同元素中,任取()个元素的所有排列的个数叫做从个元素中取出元素的排列数,用符号表示

注意区别排列和排列数的不同:“一个排列”是指:从个不同元素中,任取个元素按照一定的顺序排成一列,不是数;“排列数”是指从个不同元素中,任取()个元素的所有排列的个数,是一个数所以符号只表示排列数,而不表示具体的排列

4.排列数公式及其推导:

由的意义:假定有排好顺序的2个空位,从个元素中任取2个元素去填空,一个空位填一个元素,每一种填法就得到一个排列,反过来,任一个排列总可以由这样的一种填法得到,因此,所有不同的填法的种数就是排列数.由分步计数原理完成上述填空共有种填法,∴=

由此,求可以按依次填3个空位来考虑,∴=,求以按依次填个空位来考虑,

排列数公式:

()

说明:(1)公式特征:第一个因数是,后面每一个因数比它前面一个少1,最后一个因数是,共有个因数;

(2)全排列:当时即个不同元素全部取出的一个排列

全排列数:(叫做n的阶乘) 另外,我们规定 0! =1 .

巩固练习:书本20页1,2,3,4,5,6

课外作业:第27页 习题1.2 A组1 , 2 , 3,4,5

教学反思:

排列的特征:一个是“取出元素”;二是“按照一定顺序排列” ,“一定顺序”就是与位置有关,这也是判断一个问题是不是排列问题的重要标志。根据排列的定义,两个排列相同,且仅当两个排列的元素完全相同,而且元素的排列顺序也相同. 了解排列数的意义,掌握排列数公式及推导方法,从中体会“化归”的数学思想,并能运用排列数公式进行计算。

对于较复杂的问题,一般都有两个方向的列式途径,一个是“正面凑”,一个是“反过来剔”.前者指,按照要求,一点点选出符合要求的方案;后者指,先按全局性的要求,选出方案,再把不符合其他要求的方案剔出去.了解排列数的意义,掌握排列数公式及推导方法,从中体会“化归”的数学思想,并能运用排列数公式进行计算。

1.2.2组合

教学目标:

知识与技能:理解组合的意义,能写出一些简单问题的所有组合。明确组合与排列的联系与区别,能判断一个问题是排列问题还是组合问题。

过程与方法:了解组合数的意义,理解排列数与组合数 之间的联系,掌握组合数公式,能运用组合数公式进行计算。

情感、态度与价值观:能运用组合要领分析简单的实际问题,提高分析问题的能力。

教学重点:组合的概念和组合数公式

教学难点:组合的概念和组合数公式

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

内容分析:

排列与组合都是研究从一些不同元素中任取元素,或排成一排或并成一组,并求有多少种不同方法的问题.排列与组合的区别在于问题是否与顺序有关.与顺序有关的是排列问题,与顺序无关是组合问题,顺序对排列、组合问题的求解特别重要.排列与组合的区别,从定义上来说是简单的,但在具体求解过程中学生往往感到困惑,分不清到底与顺序有无关系.

指导学生根据生活经验和问题的内涵领悟其中体现出来的顺序.教的秘诀在于度,学的真谛在于悟,只有学生真正理解了,才能举一反三、融会贯通. 能列举出某种方法时,让学生通过交换元素位置的办法加以鉴别. 学生易于辨别组合、全排列问题,而排列问题就是先组合后全排列.在求解排列、组合问题时,可引导学生找出两定义的关系后,按以下两步思考:首先要考虑如何选出符合题意要求的元素来,选出元素后再去考虑是否要对元素进行排队,即第一步仅从组合的角度考虑,第二步则考虑元素是否需全排列,如果不需要,是组合问题;否则是排列问题. ?排列、组合问题大都来源于同学们生活和学习中所熟悉的情景,解题思路通常是依据具体做事的过程,用数学的原理和语言加以表述.也可以说解排列、组合题就是从生活经验、知识经验、具体情景的出发,正确领会问题的实质,抽象出“按部就班”的处理问题的过程.据笔者观察,有些同学之所以学习中感到抽象,不知如何思考,并不是因为数学知识跟不上,而是因为平时做事、考虑问题就缺乏条理性,或解题思路是自己主观想象的做法(很可能是有悖于常理或常规的做法).要解决这个问题,需要师生一道在分析问题时要根据实际情况,怎么做事就怎么分析,若能借助适当的工具,模拟做事的过程,则更能说明问题.久而久之,学生的逻辑思维能力将会大大提高.

教学过程:

一、复习引入:

1分类加法计数原理:做一件事情,完成它可以有n类办法,在第一类办法中有种不同的方法,在第二类办法中有种不同的方法,……,在第n类办法中有种不同的方法那么完成这件事共有 种不同的方法

2.分步乘法计数原理:做一件事情,完成它需要分成n个步骤,做第一步有种不同的方法,做第二步有种不同的方法,……,做第n步有种不同的方法,那么完成这件事有 种不同的方法

3.排列的概念:从个不同元素中,任取()个元素(这里的被取元素各不相同)按照一定的顺序排成一列,叫做从个不同元素中取出个元素的一个排列

4.排列数的定义:从个不同元素中,任取()个元素的所有排列的个数叫做从个元素中取出元素的排列数,用符号表示

5.排列数公式:()

6阶乘:表示正整数1到的连乘积,叫做的阶乘规定.

7.排列数的另一个计算公式:=

8.提出问题:

示例1:从甲、乙、丙3名同学中选出2名去参加某天的一项活动,其中1名同学参加上午的活动,1名同学参加下午的活动,有多少种不同的选法?

示例2:从甲、乙、丙3名同学中选出2名去参加一项活动,有多少种不同的选法?

引导观察:示例1中不但要求选出2名同学,而且还要按照一定的顺序“排列”,而示例2只要求选出2名同学,是与顺序无关的引出课题:组合.

二、讲解新课:

1组合的概念:一般地,从个不同元素中取出个元素并成一组,叫做从个不同元素中取出个元素的一个组合

说明:⑴不同元素;⑵“只取不排”——无序性;⑶相同组合:元素相同

例1.判断下列问题是组合还是排列

(1)在北京、上海、广州三个民航站之间的直达航线上,有多少种不同的飞机票?有多少种不同的飞机票价?

(2)高中部11个班进行篮球单循环比赛,需要进行多少场比赛?

(3)从全班23人中选出3人分别担任班长、副班长、学习委员三个职务,有多少种不同的选法?选出三人参加某项劳动,有多少种不同的选法?

(4)10个人互相通信一次,共写了多少封信?

(5)10个人互通电话一次,共多少个电话?

问题:(1)1、2、3和3、1、2是相同的组合吗?

(2)什么样的两个组合就叫相同的组合

2.组合数的概念:从个不同元素中取出个元素的所有组合的个数,叫做从 个不同元素中取出个元素的组合数.用符号表示.

3.组合数公式的推导:

(1)从4个不同元素中取出3个元素的组合数是多少呢?

启发:由于排列是先组合再排列,而从4个不同元素中取出3个元素的排列数可以求得,故我们可以考察一下和的关系,如下:

组 合 排列

由此可知,每一个组合都对应着6个不同的排列,因此,求从4个不同元素中取出3个元素的排列数,可以分如下两步:① 考虑从4个不同元素中取出3个元素的组合,共有个;② 对每一个组合的3个不同元素进行全排列,各有种方法.由分步计数原理得:=,所以,.

(2)推广:一般地,求从n个不同元素中取出m个元素的排列数,可以分如下两步:

① 先求从n个不同元素中取出m个元素的组合数;

② 求每一个组合中m个元素全排列数,根据分步计数原理得:=.

名称内容

分类原理

分步原理

定 义

相同点

不同点

(3)组合数的公式:

或

规定: .

三、小结 :组合的意义与组合数公式;解决实际问题时首先要看是否与顺序有关,从而确定是排列问题还是组合问题,必要时要利用分类和分步计数原理

学生探究过程:(完成如下表格)

名 称

排 列

组 合

定义

种数

符号

计算

公式

关系

性质

四、课后作业:

五、板书设计(略)

六、教学反思:

排列组合问题联系实际生动有趣,题型多样新颖且贴近生活,解法灵活独到但不易掌握,许多学生面对较难问题时一筹莫展、无计可施,尤其当从正面入手情况复杂、不易解决时,可考虑换位思考将其等价转化,使问题变得简单、明朗。

教科书在研究组合数的两个性质①,②时,给出了组合数定义的解释证明,即构造一个组合问题的模型,把等式两边看成同一个组合问题的两种计算方法,由组合个数相等证出要证明的组合等式。这种构造法证明构思精巧,把枯燥的公式还原为有趣的实例,能极大地激发学习兴趣。本文试给几例以说明。

教学反思:

1注意区别“恰好”与“至少”

从6双不同颜色的手套中任取4只,其中恰好有一双同色的手套的不同取法共有多少种

2特殊元素(或位置)优先安排

将5列车停在5条不同的轨道上,其中a列车不停在第一轨道上,b列车不停在第二轨道上,那么不同的停放方法有种

3“相邻”用“捆绑”,“不邻”就“插空”

七人排成一排,甲、乙两人必须相邻,且甲、乙都不与丙相邻,则不同的排法有多少种

4、混合问题,先“组”后“排”

对某种产品的6件不同的正品和4件不同的次品,一一进行测试,至区分出所有次品为止,若所有次品恰好在第5次测试时全部发现,则这样的测试方法有种可能?

5、分清排列、组合、等分的算法区别

(1)今有10件不同奖品,从中选6件分给甲一件,乙二件和丙三件,有多少种分法?

(2) 今有10件不同奖品, 从中选6件分给三人,其中1人一件1人二件1人三件, 有多少种分法?

(3) 今有10件不同奖品, 从中选6件分成三份,每份2件, 有多少种分法?

6、分类组合,隔板处理

从6个学校中选出30名学生参加数学竞赛,每校至少有1人,这样有几种选法?

1.3.1二项式定理

教学目标:

知识与技能:进一步掌握二项式定理和二项展开式的通项公式

过程与方法:能解决二项展开式有关的简单问题

情感、态度与价值观:教学过程中,要让学生充分体验到归纳推理不仅可以猜想到一般性的结果,而且可以启发我们发现一般性问题的解决方法。

教学重点:二项式定理及通项公式的掌握及运用

教学难点:二项式定理及通项公式的掌握及运用

授课类型:新授课

课时安排:3课时

教 具:多媒体、实物投影仪

内容分析:

二项式定理是初中乘法公式的推广,是排列组合知识的具体运用,是学习概率的重要基础.这部分知识具有较高应用价值和思维训练价值.中学教材中的二项式定理主要包括:定理本身,通项公式,杨辉三角,二项式系数的性质等.

通过二项式定理的学习应该让学生掌握有关知识,同时在求展开式、其通项、证恒等式、近似计算等方面形成技能或技巧;进一步体会过程分析与特殊化方法等等的运用;重视学生正确情感、态度和世界观的培养和形成.

二项式定理本身是教学重点,因为它是后面一切结果的基础.通项公式,杨辉三角,特殊化方法等意义重大而深远,所以也应该是重点.

二项式定理的证明是一个教学难点.这是因为,证明中符号比较抽象、需要恰当地运用组合数的性质2、需要用到不太熟悉的数学归纳法.

在教学中,努力把表现的机会让给学生,以发挥他们的自主精神;尽量创造让学生活动的机会,以让学生在直接体验中建构自己的知识体系;尽量引导学生的发展和创造意识,以使他们能在再创造的氛围中学习.

教学过程:

一、复习引入:

⑴;

⑵

⑶的各项都是次式,

即展开式应有下面形式的各项:,,,,,

展开式各项的系数:上面个括号中,每个都不取的情况有种,即种,的系数是;恰有个取的情况有种,的系数是,恰有个取的情况有种,的系数是,恰有个取的情况有种,的系数是,有都取的情况有种,的系数是, ∴.

二、讲解新课:

二项式定理:

⑴的展开式的各项都是次式,即展开式应有下面形式的各项:

,,…,,…,,

⑵展开式各项的系数: 每个都不取的情况有种,即种,的系数是;

恰有个取的情况有种,的系数是,……,

恰有个取的情况有种,的系数是,……,

有都取的情况有种,的系数是,

∴,

这个公式所表示的定理叫二项式定理,右边的多项式叫的二项展开式,⑶它有项,各项的系数叫二项式系数,

⑷叫二项展开式的通项,用表示,即通项.

⑸二项式定理中,设,则

三、小结 :二项式定理的探索思路:观察——归纳——猜想——证明;二项式定理及通项公式的特点

四、课后作业: P36 习题1.3A组1. 2. 3.4

五、板书设计(略)

六、教学反思: (a+b) n =

这个公式表示的定理叫做二项式定理,公式右边的多项式叫做 (a+b)n的 ,其中(r=0,1,2,……,n)叫做 , 叫做二项展开式的通项,它是展开式的第 项,展开式共有 个项.

掌握二项式定理和二项展开式的通项公式,并能用它们解决与二项展开式有关的简单问题。

培养归纳猜想,抽象概括,演绎证明等理性思维能力。教材的探求过程将归纳推理与演绎推理有机结合起来,是培养学生数学探究能力的极好载体,教学过程中,要让学生充分体验到归纳推理不仅可以猜想到一般性的结果,而且可以启发我们发现一般性问题的解决方法。

二项式定理是指

这样一个展开式的公式.它是(a+b)2=a2+2ab+b2,(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3…等等展开式的一般形式,在初等数学中它各章节的联系似乎不太多,而在高等数学中它是许多重要公式的共同基础,根据二项式定理的展开,才求得y=xn的导数公式y′=nxn-1,同时=e≈2.718281…也正是由二项式定理的展开规律所确定,而e在高等数学中的地位更是举足轻重,概率中的正态分布,复变函数中的欧拉公式eiθ=cosθ+isinθ,微分方程中二阶变系数方程及高阶常系数方程的解由e的指数形式来表达.且直接由e的定义建立的y=lnx的导数公式y=与积分公式=dxlnx+c是分析学中用的最多的公式之一.而由y=xn的各阶导数为基础建立的泰勒公式;f(x)=f(x0)+(x-x0)2+…(x-x0)n+(θ∈(0,1))以及由此建立的幂级数理论,更是广泛深入到高等数学的各个分支中.

怎样使二项式定理的教学生动有趣

正因为二项式定理在初等数学中与其他内容联系较少,所以教材上教法就显得呆板,单调,课本上先给出一个(a+b)4用组合知识来求展开式的系数的例子.然后推广到一般形式,再用数学归纳法证明,因为证明写得很长,上课时的板书几乎占了整个黑板,所以课必然上得累赘,学生必然感到被动.那么多的算式学生看都不及细看,记也感到吃力,又怎能发挥主体作用?

怎样才能使得在这节课上学生获得主动?采用课前预习;自学辅导;还是学生讨论,或读,议、讲,练,或目标教学,还是设置发现情境?看来这些办法遇到真正困难时都会无能为力,因为这些方法都无法改变算式的冗长,证法的呆板,课堂上的新情境与学生的认知结构中的图式不协调的事实.

而MM教育方式即数学方法论的教育方式却能根据习题理论注意到充分利用数学方法与数学技术把所要证明或计算的形式变换得十分简洁,心理学家皮亚杰一再强调“认识起因于主各体之间的相互作用”[1]只有客体的形式与学生主体认知结构中的图式取得某种一致的时候,才能完成认识的主动建构,也就是学生获得真正的理解.

MM教育方式遵循“兴趣与能力的同步发展规律”和“教,学,研互相促进的规律”[2]在教学中追求简易,重视直观,并巧妙地在应用抽象使问题变得十分有趣,学生学得生动主动,充分发挥其课堂上的主体作用.

1.3.2“杨辉三角”与二项式系数的性质

教学目标:

知识与技能:掌握二项式系数的四个性质。

过程与方法:培养观察发现,抽象概括及分析解决问题的能力。

情感、态度与价值观:要启发学生认真分析书本图1-5-1提供的信息,从特殊到一般,归纳猜想,合情推理得到二项式系数的性质再给出严格的证明。

教学重点:如何灵活运用展开式、通项公式、二项式系数的性质解题

教学难点:如何灵活运用展开式、通项公式、二项式系数的性质解题

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

一、复习引入:

1.二项式定理及其特例:

(1),

(2).

2.二项展开式的通项公式:

3.求常数项、有理项和系数最大的项时,要根据通项公式讨论对的限制;求有理项时要注意到指数及项数的整数性

二、讲解新课:

1二项式系数表(杨辉三角)

展开式的二项式系数,当依次取…时,二项式系数表,表中每行两端都是,除以外的每一个数都等于它肩上两个数的和

2.二项式系数的性质:

展开式的二项式系数是,,,…,.可以看成以为自变量的函数

定义域是,例当时,其图象是个孤立的点(如图)

(1)对称性.与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等(∵).

直线是图象的对称轴.

(2)增减性与最大值.

∵,

∴相对于的增减情况由决定,,

当时,二项式系数逐渐增大.由对称性知它的后半部分是逐渐减小的,且在中间取得最大值;

当是偶数时,中间一项取得最大值;当是奇数时,中间两项,取得最大值.

(3)各二项式系数和:

∵,

令,则

三、讲解范例:

例1.在的展开式中,奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和

证明:在展开式中,令,则,

即,

∴,

即在的展开式中,奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和.

说明:由性质(3)及例1知.

例2.已知,求:

(1); (2); (3).

解:(1)当时,,展开式右边为

∴,

当时,,∴,

(2)令, ①

令, ②

①② 得:,∴ .

(3)由展开式知:均为负,均为正,

∴由(2)中①+② 得:,

∴ ,

∴

例3.求(1+x)+(1+x)2+…+(1+x)10展开式中x3的系数

解:

=,

∴原式中实为这分子中的,则所求系数为

例4.在(x2+3x+2)5的展开式中,求x的系数

解:∵

∴在(x+1)5展开式中,常数项为1,含x的项为,

在(2+x)5展开式中,常数项为25=32,含x的项为

∴展开式中含x的项为 ,

∴此展开式中x的系数为240

例5.已知的展开式中,第五项与第三项的二项式系数之比为14;3,求展开式的常数项

解:依题意

∴3n(n-1)(n-2)(n-3)/4!=4n(n-1)/2!n=10

设第r+1项为常数项,又

令,

此所求常数项为180

例6. 设,

当时,求的值

解:令得:

,

∴,

点评:对于,令即可得各项系数的和的值;令即,可得奇数项系数和与偶数项和的关系

例7.求证:.

证(法一)倒序相加:设 ①

又∵ ②

∵,∴,

由①+②得:,

∴,即.

(法二):左边各组合数的通项为

,

∴ .

例8.在的展开式中,求:

①二项式系数的和;

②各项系数的和;

③奇数项的二项式系数和与偶数项的二项式系数和;

④奇数项系数和与偶数项系数和;

⑤的奇次项系数和与的偶次项系数和.

分析:因为二项式系数特指组合数,故在①,③中只需求组合数的和,而与二项式中的系数无关.

解:设(*),

各项系数和即为,奇数项系数和为,偶数项系数和为,的奇次项系数和为,的偶次项系数和.

由于(*)是恒等式,故可用“赋值法”求出相关的系数和.

①二项式系数和为.

②令,各项系数和为.

③奇数项的二项式系数和为,

偶数项的二项式系数和为.

④设,

令,得到…(1),

令,(或,)得…(2)

(1)+(2)得,

∴奇数项的系数和为;

(1)-(2)得,

∴偶数项的系数和为.

⑤的奇次项系数和为;

的偶次项系数和为.

点评:要把“二项式系数的和”与“各项系数和”,“奇(偶)数项系数和与奇(偶)次项系数和”严格地区别开来,“赋值法”是求系数和的常规方法之一.

例9.已知的展开式的系数和比的展开式的系数和大992,求的展开式中:①二项式系数最大的项;②系数的绝对值最大的项.

解:由题意,解得.

①的展开式中第6项的二项式系数最大,

即.

②设第项的系数的绝对值最大,

则

∴,得,即

∴,∴,故系数的绝对值最大的是第4项

例10.已知:的展开式中,各项系数和比它的二项式系数和大.

(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)求展开式中系数最大的项

解:令,则展开式中各项系数和为,

又展开式中二项式系数和为,

∴,.

(1)∵,展开式共项,二项式系数最大的项为第三、四两项,

∴,,

(2)设展开式中第项系数最大,则,

∴,∴,

即展开式中第项系数最大,.

例11.已知,

求证:当为偶数时,能被整除

分析:由二项式定理的逆用化简,再把变形,化为含有因数的多项式

∵,

∴,∵为偶数,∴设(),

∴

() ,

当=时,显然能被整除,

当时,()式能被整除,

所以,当为偶数时,能被整除

三、小结 :二项式定理体现了二项式的正整数幂的展开式的指数、项数、二项式系数等方面的内在联系,涉及到二项展开式中的项和系数的综合问题,只需运用通项公式和二项式系数的性质对条件进行逐个节破,对于与组合数有关的和的问题,赋值法是常用且重要的方法,同时注意二项式定理的逆用

四、课后作业:P36 习题1.3A组5. 6. 7.8 B组1. 2

1.已知展开式中的各项系数的和等于的展开式的常数项,而 展开式的系数的最大的项等于,求的值

答案:

2.设

求:① ②.

答案:①; ②

3.求值:.

答案:

4.设,试求的展开式中:

(1)所有项的系数和;

(2)所有偶次项的系数和及所有奇次项的系数和 答案:(1);

(2)所有偶次项的系数和为;所有奇次项的系数和为

五、板书设计(略)

六、教学反思:

二项展开式中的二项式系数都是一些特殊的组合数,它有三条性质,要理解和掌握好,同时要注意“系数”与“二项式系数”的区别,不能混淆,只有二项式系数最大的才是中间项,而系数最大的不一定是中间项,尤其要理解和掌握“取特值”法,它是解决有关二项展开式系数的问题的重要手段。

二项式定理概念的引入,我们已经学过(a+b)2=a2+2ab+b2,(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3,那么对一般情况;(a+b)n展开后应有什么规律,这里n∈N,这就是我们这节课“二项式定理”要研究的内容.

选择实验归纳的研究方式,对(a+b)n一般形式的研究与求数列{an}的通项公式有些类似,大家想想,求an时我们用了什么方法,学生:先写出前n项,再观察规律,猜测其表达式,最后用数学归纳法证明,老师:大家说得很正确,现在我们用同样的方式来研究(a+b)4的展开,因(a+b)4=(a+b)3(a+b),我们可以用(a+b)3展开的结论计算(a+b)4(由学生板演完成,体会计算规律)然后老师把计算过程总结为如下形式:

(a+b)4=(a+b)3(a+b)=(a3+3a2b+3ab2+b3)(a+b)=a4+3a3b2+ab3+3a2b2+3ab3+b4=a4+4a3b+6a2b2+4ab3+b4.

对计算的化算:对(a+b)n展开式中的项,字母指数的变化规律是十分明显的,大家能说出它们的规律吗?学生:a的指数从n逐次降到0,b的指数从0逐次升到n,老师:大家说的很对,这样一来展开式的项数就是从0到n的(n+1) 项了,但唯独系数规律还是“犹抱琵琶半遮面”使我们难以发现,但我们仍可用来表示,它这样一来(a+b)n的展开形式就可写成(a+b)n=现在的问题就是要找的表达形式.为此我们要采用抽象分析法来化简计算

第二章随机变量及其分布

2.1.1离散型随机变量

教学目标:

知识目标:1.理解随机变量的意义;

2.学会区分离散型与非离散型随机变量,并能举出离散性随机变量

的例子;

3.理解随机变量所表示试验结果的含义,并恰当地定义随机变量.

能力目标:发展抽象、概括能力,提高实际解决问题的能力.

情感目标:学会合作探讨,体验成功,提高学习数学的兴趣.

教学重点:随机变量、离散型随机变量、连续型随机变量的意义

教学难点:随机变量、离散型随机变量、连续型随机变量的意义

授课类型:新授课

课时安排:1课时

教 具:多媒体、实物投影仪

内容分析:

本章是在初中“统计初步”和高中必修课“概率”的基础上,学习随机变量和统计的一些知识.学习这些知识后,我们将能解决类似引言中的一些实际问题

教学过程:

一、复习引入:

展示教科书章头提出的两个实际问题(有条件的学校可用计算机制作好课件辅助教学),激发学生的求知欲

某人射击一次,可能出现命中0环,命中1环,…,命中10环等结果,即可能出现的结果可能由0,1,……10这11个数表示;

某次产品检验,在可能含有次品的100件产品中任意抽取4件,那么其中含有的次品可能是0件,1件,2件,3件,4件,即可能出现的结果可以由0,1,2,3,4这5个数表示

在这些随机试验中,可能出现的结果都可以用一个数来表示.这个数在随机试验前是否是预先确定的?在不同的随机试验中,结果是否不变?

观察,概括出它们的共同特点

二、讲解新课:

思考1:掷一枚骰子,出现的点数可以用数字1 , 2 ,3,4,5,6来表示.那么掷一枚硬币的结果是否也可以用数字来表示呢?

掷一枚硬币,可能出现正面向上、反面向上两种结果.虽然这个随机试验的结果不具有数量性质,但我们可以用数1和 0分别表示正面向上和反面向上(图2.1一1 ) .

在掷骰子和掷硬币的随机试验中,我们确定了一个对应关系,使得每一个试验结果都用一个确定的数字表示.在这个对应关系下,数字随着试验结果的变化而变化.

定义1:随着试验结果变化而变化的变量称为随机变量(random variable ).随机变量常用字母 X , Y,,,… 表示.

思考2:随机变量和函数有类似的地方吗?

随机变量和函数都是一种映射,随机变量把随机试验的结果映为实数,函数把实数映为实数.在这两种映射之间,试验结果的范围相当于函数的定义域,随机变量的取值范围相当于函数的值域.我们把随机变量的取值范围叫做随机变量的值域.

例如,在含有10件次品的100 件产品中,任意抽取4件,可能含有的次品件数X 将随着抽取结果的变化而变化,是一个随机变量,其值域是{0, 1, 2 , 3, 4 } .

利用随机变量可以表达一些事件.例如{X=0}表示“抽出0件次品” , {X =4}表示“抽出4件次品”等.你能说出{X< 3 }在这里表示什么事件吗?“抽出 3 件以上次品”又如何用 X 表示呢?

定义2:所有取值可以一一列出的随机变量,称为离散型随机变量 ( discrete random variable ) .

离散型随机变量的例子很多.例如某人射击一次可能命中的环数 X 是一个离散型随机变量,它的所有可能取值为0,1,…,10;某网页在24小时内被浏览的次数Y也是一个离散型随机变量,它的所有可能取值为0, 1,2,….

思考3:电灯的寿命X是离散型随机变量吗?

电灯泡的寿命 X 的可能取值是任何一个非负实数,而所有非负实数不能一一列出,所以 X 不是离散型随机变量.

在研究随机现象时,需要根据所关心的问题恰当地定义随机变量.例如,如果我们仅关心电灯泡的使用寿命是否超过1000 小时,那么就可以定义如下的随机变量:

与电灯泡的寿命 X 相比较,随机变量Y的构造更简单,它只取两个不同的值0和1,是一个离散型随机变量,研究起来更加容易.

连续型随机变量: 对于随机变量可能取的值,可以取某一区间内的一切值,这样的变量就叫做连续型随机变量

如某林场树木最高达30米,则林场树木的高度是一个随机变量,它可以取(0,30]内的一切值

4.离散型随机变量与连续型随机变量的区别与联系: 离散型随机变量与连续型随机变量都是用变量表示随机试验的结果;但是离散型随机变量的结果可以按一定次序一一列出,而连续性随机变量的结果不可以一一列出

注意:(1)有些随机试验的结果虽然不具有数量性质,但可以用数量来表达如投掷一枚硬币,=0,表示正面向上,=1,表示反面向上

(2)若是随机变量,是常数,则也是随机变量

三、讲解范例:

例1. 写出下列随机变量可能取的值,并说明随机变量所取的值表示的随机试验的结果

(1)一袋中装有5只同样大小的白球,编号为1,2,3,4,5 现从该袋内随机取出3只球,被取出的球的最大号码数ξ;

(2)某单位的某部电话在单位时间内收到的呼叫次数η

解:(1) ξ可取3,4,5

ξ=3,表示取出的3个球的编号为1,2,3;

ξ=4,表示取出的3个球的编号为1,2,4或1,3,4或2,3,4;

ξ=5,表示取出的3个球的编号为1,2,5或1,3,5或1,4,5或2,3或3,4,5

(2)η可取0,1,…,n,…

η=i,表示被呼叫i次,其中i=0,1,2,…

例2. 抛掷两枚骰子各一次,记第一枚骰子掷出的点数与第二枚骰子掷出的点数的差为ξ,试问:“ξ> 4”表示的试验结果是什么?

答:因为一枚骰子的点数可以是1,2,3,4,5,6六种结果之一,由已知得-5≤ξ≤5,也就是说“ξ>4”就是“ξ=5”所以,“ξ>4”表示第一枚为6点,第二枚为1点

例3 某城市出租汽车的起步价为10元,行驶路程不超出4km,则按10元的标准收租车费若行驶路程超出4km,则按每超出lkm加收2元计费(超出不足1km的部分按lkm计).从这个城市的民航机场到某宾馆的路程为15km.某司机常驾车在机场与此宾馆之间接送旅客,由于行车路线的不同以及途中停车时间要转换成行车路程(这个城市规定,每停车5分钟按lkm路程计费),这个司机一次接送旅客的行车路程ξ是一个随机变量,他收旅客的租车费可也是一个随机变量

(1)求租车费η关于行车路程ξ的关系式;

(Ⅱ)已知某旅客实付租车费38元,而出租汽车实际行驶了15km,问出租车在途中因故停车累计最多几分钟?

解:(1)依题意得η=2(ξ-4)+10,即η=2ξ+2

(Ⅱ)由38=2ξ+2,得ξ=18,5×(18-15)=15.

所以,出租车在途中因故停车累计最多15分钟.

四、小结 :随机变量离散型、随机变量连续型随机变量的概念 随机变量ξ是关于试验结果的函数,即每一个试验结果对应着一个实数;随机变量ξ的线性组合η=aξ+b(其中a、b是常数)也是随机变量

五、课后作业:

六、板书设计(略)

七、教学反思:

1、怎样防止所谓新课程理念流于形式,如何合理选择值得讨论的问题,实现学生实质意义的参与.

2、防止过于追求教学的情境化倾向,怎样把握一个度.

2.?1.2离散型随机变量的分布列

教学目标:

知识与技能:会求出某些简单的离散型随机变量的概率分布。

过程与方法:认识概率分布对于刻画随机现象的重要性。

情感、态度与价值观:认识概率分布对于刻画随机现象的重要性。

教学重点:离散型随机变量的分布列的概念

教学难点:求简单的离散型随机变量的分布列

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

一、复习引入:

1.随机变量:如果随机试验的结果可以用一个变量来表示,那么这样的变量叫做随机变量 随机变量常用希腊字母ξ、η等表示

2. 离散型随机变量:对于随机变量可能取的值,可以按一定次序一一列出,这样的随机变量叫做离散型随机变量

3.连续型随机变量: 对于随机变量可能取的值,可以取某一区间内的一切值,这样的变量就叫做连续型随机变量

4.离散型随机变量与连续型随机变量的区别与联系: 离散型随机变量与连续型随机变量都是用变量表示随机试验的结果;但是离散型随机变量的结果可以按一定次序一一列出,而连续性随机变量的结果不可以一一列出

若是随机变量,是常数,则也是随机变量 并且不改变其属性(离散型、连续型)

请同学们阅读课本P5-6的内容,说明什么是随机变量的分布列?

二、讲解新课:

1. 分布列:设离散型随机变量ξ可能取得值为

x1,x2,…,x3,…,

ξ取每一个值xi(i=1,2,…)的概率为,则称表

ξ

x1

x2

…

xi

…

P

P1

P2

…

Pi

…

为随机变量ξ的概率分布,简称ξ的分布列

2. 分布列的两个性质:任何随机事件发生的概率都满足:,并且不可能事件的概率为0,必然事件的概率为1.由此你可以得出离散型随机变量的分布列都具有下面两个性质:

⑴Pi≥0,i=1,2,…; ⑵P1+P2+…=1.

对于离散型随机变量在某一范围内取值的概率等于它取这个范围内各个值的概率的和 即

3.两点分布列:

例1.在掷一枚图钉的随机试验中,令

如果针尖向上的概率为,试写出随机变量 X 的分布列.

解:根据分布列的性质,针尖向下的概率是() .于是,随机变量 X 的分布列是

ξ

0

1

P

像上面这样的分布列称为两点分布列.

两点分布列的应用非常广泛.如抽取的彩券是否中奖;买回的一件产品是否为正品;新生婴儿的性别;投篮是否命中等,都可以用两点分布列来研究.如果随机变量X的分布列为两点分布列,就称X服从两点分布 ( two一point distribution),而称=P (X = 1)为成功概率.

两点分布又称0一1分布.由于只有两个可能结果的随机试验叫伯努利( Bernoulli ) 试验,所以还称这种分布为伯努利分布.

,,,.

4. 超几何分布列:

例 2.在含有 5 件次品的 100 件产品中,任取 3 件,试求:

(1)取到的次品数X 的分布列;(2)至少取到1件次品的概率.

解: (1)由于从 100 件产品中任取3 件的结果数为,从100 件产品中任取3件,

其中恰有k 件次品的结果数为,那么从 100 件产品中任取 3 件,其中恰有 k 件次品的概率为。所以随机变量 X 的分布列是

X

0

1

2

3

P

(2)根据随机变量X 的分布列,可得至少取到 1 件次品的概率

P ( X≥1 ) = P ( X = 1 ) + P ( X = 2 ) + P ( X = 3 )

≈0.138 06 + 0. 005 88 + 0. 00006

= 0. 144 00 .

一般地,在含有M 件次品的 N 件产品中,任取 n 件,其中恰有X件次品数,则事件 {X=k}发生的概率为,其中,且.称分布列

X

0

1

…

P

…

为超几何分布列.如果随机变量 X 的分布列为超几何分布列,则称随机变量 X 服从超几何分布.

例 3.在某年级的联欢会上设计了一个摸奖游戏,在一个口袋中装有10个红球和20个白球,这些球除颜色外完全相同.一次从中摸出5个球,至少摸到3个红球就中奖.求中奖的概率.

解:设摸出红球的个数为X,则X服从超几何分布,其中 N = 30 , M=10, n=5 .于是中奖的概率 P (X≥3 ) = P (X =3 ) + P ( X = 4 )十 P ( X = 5 )

=≈0.191.

思考:如果要将这个游戏的中奖率控制在55%左右,那么应该如何设计中奖规则?

例4.已知一批产品共 件,其中 件是次品,从中任取 件,试求这 件产品中所含次品件数 的分布律。 解 显然,取得的次品数 只能是不大于 与 最小者的非负整数,即 的可能取值为:0,1,…,,由古典概型知 此时称 服从参数为的超几何分布。 注 超几何分布的上述模型中,“任取 件”应理解为“不放回地一次取一件,连续取 件”.如果是有放回地抽取,就变成了 重贝努利试验,这时概率分布就是二项分布.所以两个分布的区别就在于是不放回地抽样,还是有放回地抽样.若产品总数 很大时,那么不放回抽样可以近似地看成有放回抽样.因此,当 时,超几何分布的极限分布就是二项分布,即有如下定理. 定理 如果当 时,,那么当 时( 不变),则 。 由于普阿松分布又是二项分布的极限分布,于是有:

超几何分布 二项分布 普阿松分布.

例5.一盒中放有大小相同的红色、绿色、黄色三种小球,已知红球个数是绿球个数的两倍,黄球个数是绿球个数的一半.现从该盒中随机取出一个球,若取出红球得1分,取出黄球得0分,取出绿球得-1分,试写出从该盒中取出一球所得分数ξ的分布列.

分析:欲写出ξ的分布列,要先求出ξ的所有取值,以及ξ取每一值时的概率.

解:设黄球的个数为n,由题意知

绿球个数为2n,红球个数为4n,盒中的总数为7n.

∴ ,,.

所以从该盒中随机取出一球所得分数ξ的分布列为

ξ

1

0

-1

P

说明:在写出ξ的分布列后,要及时检查所有的概率之和是否为1.

例6.某一射手射击所得的环数ξ的分布列如下:

ξ

4

5

6

7

8

9

10

P

0.02

0.04

0.06

0.09

0.28

0.29

0.22

求此射手“射击一次命中环数≥7”的概率.

分析:“射击一次命中环数≥7”是指互斥事件“ξ=7”、“ξ=8”、“ξ=9”、“ξ=10”的和,根据互斥事件的概率加法公式,可以求得此射手“射击一次命中环数≥7”的概率.

解:根据射手射击所得的环数ξ的分布列,有

P(ξ=7)=0.09,P(ξ=8)=0.28,P(ξ=9)=0.29,P(ξ=10)=0.22.

所求的概率为 P(ξ≥7)=0.09+0.28+0.29+0.22=0.88

四、课堂练习:某一射手射击所得环数分布列为

4

5

6

7

8

9

10

P

0.02

0.04

0.06

0.09

0.28

0.29

0.22

求此射手“射击一次命中环数≥7”的概率

解:“射击一次命中环数≥7”是指互斥事件“=7”,“=8”,“=9”,“=10”的和,根据互斥事件的概率加法公式,有:

P(≥7)=P(=7)+P(=8)+P(=9)+P(=10)=0.88

注:求离散型随机变量的概率分布的步骤:

(1)确定随机变量的所有可能的值xi

(2)求出各取值的概率p(=xi)=pi

(3)画出表格

五、小结 :⑴根据随机变量的概率分步(分步列),可以求随机事件的概率;⑵两点分布是一种常见的离散型随机变量的分布,它是概率论中最重要的几种分布之一 (3) 离散型随机变量的超几何分布

六、课后作业:

七、板书设计(略)

八、课后记:

预习提纲:

⑴什么叫做离散型随机变量ξ的数学期望?它反映了离散型随机变量的什么特征?

⑵离散型随机变量ξ的数学期望有什么性质?

2.?2.1条件概率

教学目标:

知识与技能:通过对具体情景的分析,了解条件概率的定义。

过程与方法:掌握一些简单的条件概率的计算。

情感、态度与价值观:通过对实例的分析,会进行简单的应用。

教学重点:条件概率定义的理解

教学难点:概率计算公式的应用

授课类型:新授课

课时安排:1课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学设想:引导学生形成 “自主学习”与“合作学习”等良好的学习方式。

教学过程:

一、复习引入:

探究: 三张奖券中只有一张能中奖,现分别由三名同学无放回地抽取,问最后一名同学抽到中奖奖券的概率是否比前两名同学小.

若抽到中奖奖券用“Y ”表示,没有抽到用“ ”,表示,那么三名同学的抽奖结果共有三种可能:Y,Y和 Y.用 B 表示事件“最后一名同学抽到中奖奖券” , 则 B 仅包含一个基本事件Y.由古典概型计算公式可知,最后一名同学抽到中奖奖券的概率为.

思考:如果已经知道第一名同学没有抽到中奖奖券,那么最后一名同学抽到奖券的概率又是多少?

因为已知第一名同学没有抽到中奖奖券,所以可能出现的基本事件只有Y和Y.而“最后一名同学抽到中奖奖券”包含的基本事件仍是Y.由古典概型计算公式可知.最后一名同学抽到中奖奖券的概率为,不妨记为P(B|A ) ,其中A表示事件“第一名同学没有抽到中奖奖券”.

已知第一名同学的抽奖结果为什么会影响最后一名同学抽到中奖奖券的概率呢?

在这个问题中,知道第一名同学没有抽到中奖奖券,等价于知道事件 A 一定会发生,导致可能出现的基本事件必然在事件 A 中,从而影响事件 B 发生的概率,使得 P ( B|A )≠P ( B ) .

思考:对于上面的事件A和事件B,P ( B|A)与它们的概率有什么关系呢?

用表示三名同学可能抽取的结果全体,则它由三个基本事件组成,即={Y, Y,Y}.既然已知事件A必然发生,那么只需在A={Y, Y}的范围内考虑问题,即只有两个基本事件Y和Y.在事件 A 发生的情况下事件B发生,等价于事件 A 和事件 B 同时发生,即 AB 发生.而事件 AB 中仅含一个基本事件Y,因此

==.

其中n ( A)和 n ( AB)分别表示事件 A 和事件 AB 所包含的基本事件个数.另一方面,根据古典概型的计算公式,

其中 n()表示中包含的基本事件个数.所以,

=.

因此,可以通过事件A和事件AB的概率来表示P(B| A ) .

条件概率

1.定义

设A和B为两个事件,P(A)>0,那么,在“A已发生”的条件下,B发生的条件概率(conditional probability ). 读作A 发生的条件下 B 发生的概率.

定义为.

由这个定义可知,对任意两个事件A、B,若,则有

. 并称上式微概率的乘法公式.

2.P(·|B)的性质:

(1)非负性:对任意的Af. ;

(2)规范性:P(|B)=1;

(3)可列可加性:如果是两个互斥事件,则.

更一般地,对任意的一列两两部相容的事件(I=1,2…),有

P =.

例1.在5道题中有3道理科题和2道文科题.如果不放回地依次抽取2 道题,求:

(l)第1次抽到理科题的概率;

(2)第1次和第2次都抽到理科题的概率;

(3)在第 1 次抽到理科题的条件下,第2次抽到理科题的概率.

解:设第1次抽到理科题为事件A,第2次抽到理科题为事件B,则第1次和第2次都抽到理科题为事件AB.

(1)从5道题中不放回地依次抽取2道的事件数为n()==20.

根据分步乘法计数原理,n (A)==12 .于是 .

(2)因为 n (AB)==6 ,所以.

(3)解法 1 由( 1 ) ( 2 )可得,在第 1 次抽到理科题的条件下,第 2 次抽到理科题的概.

解法2 因为 n (AB)=6 , n (A)=12 ,所以.

例2.一张储蓄卡的密码共位数字,每位数字都可从0~9中任选一个.某人在银行自动提款机上取钱时,忘记了密码的最后一位数字,求:

(1)任意按最后一位数字,不超过 2 次就按对的概率;

(2)如果他记得密码的最后一位是偶数,不超过2次就按对的概率.

解:设第i次按对密码为事件(i=1,2) ,则表示不超过2次就按对密码.

(1)因为事件与事件互斥,由概率的加法公式得

.

(2)用B 表示最后一位按偶数的事件,则

.

巩固练习: 课本55页练习1、2

课外作业:第60页 习题 2. 2 1 ,2 ,3

教学反思:

1. 通过对具体情景的分析,了解条件概率的定义。

2. 掌握一些简单的条件概率的计算。

3. 通过对实例的分析,会进行简单的应用。

2.2.2事件的相互独立性

教学目标:

知识与技能:理解两个事件相互独立的概念。

过程与方法:能进行一些与事件独立有关的概率的计算。

情感、态度与价值观:通过对实例的分析,会进行简单的应用。

教学重点:独立事件同时发生的概率

教学难点:有关独立事件发生的概率计算

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

一、复习引入:

1 事件的定义:随机事件:在一定条件下可能发生也可能不发生的事件;

必然事件:在一定条件下必然发生的事件;

不可能事件:在一定条件下不可能发生的事件

2.随机事件的概率:一般地,在大量重复进行同一试验时,事件发生的频率总是接近某个常数,在它附近摆动,这时就把这个常数叫做事件的概率,记作.

3.概率的确定方法:通过进行大量的重复试验,用这个事件发生的频率近似地作为它的概率;

4.概率的性质:必然事件的概率为,不可能事件的概率为,随机事件的概率为,必然事件和不可能事件看作随机事件的两个极端情形

5基本事件:一次试验连同其中可能出现的每一个结果(事件)称为一个基本事件

6.等可能性事件:如果一次试验中可能出现的结果有个,而且所有结果出现的可能性都相等,那么每个基本事件的概率都是,这种事件叫等可能性事件

7.等可能性事件的概率:如果一次试验中可能出现的结果有个,而且所有结果都是等可能的,如果事件包含个结果,那么事件的概率

8.等可能性事件的概率公式及一般求解方法

9.事件的和的意义:对于事件A和事件B是可以进行加法运算的

10 互斥事件:不可能同时发生的两个事件.

一般地:如果事件中的任何两个都是互斥的,那么就说事件彼此互斥

11.对立事件:必然有一个发生的互斥事件.

12.互斥事件的概率的求法:如果事件彼此互斥,那么

=

探究:

(1)甲、乙两人各掷一枚硬币,都是正面朝上的概率是多少?

事件:甲掷一枚硬币,正面朝上;事件:乙掷一枚硬币,正面朝上

(2)甲坛子里有3个白球,2个黑球,乙坛子里有2个白球,2个黑球,从这两个坛子里分别摸出1个球,它们都是白球的概率是多少?

事件:从甲坛子里摸出1个球,得到白球;事件:从乙坛子里摸出1个球,得到白球

问题(1)、(2)中事件、是否互斥?(不互斥)可以同时发生吗?(可以)

问题(1)、(2)中事件(或)是否发生对事件(或)发生的概率有无影响?(无影响)

思考:三张奖券中只有一张能中奖,现分别由三名同学有放回地抽取,事件A为“第一名同学没有抽到中奖奖券”, 事件B为“最后一名同学抽到中奖奖券”. 事件A的发生会影响事件B 发生的概率吗?

显然,有放回地抽取奖券时,最后一名同学也是从原来的三张奖券中任抽一张,因此第一名同学抽的结果对最后一名同学的抽奖结果没有影响,即事件A的发生不会影响事件B 发生的概率.于是P(B| A)=P(B), P(AB)=P( A ) P ( B |A)=P(A)P(B).

二、讲解新课:

1.相互独立事件的定义:

设A, B为两个事件,如果 P ( AB ) = P ( A ) P ( B ) , 则称事件A与事件B相互独立(mutually independent ) .

事件(或)是否发生对事件(或)发生的概率没有影响,这样的两个事件叫做相互独立事件

若与是相互独立事件,则与,与,与也相互独立

2.相互独立事件同时发生的概率:

问题2中,“从这两个坛子里分别摸出1个球,它们都是白球”是一个事件,它的发生,就是事件,同时发生,记作.(简称积事件)

从甲坛子里摸出1个球,有5种等可能的结果;从乙坛子里摸出1个球,有4种等可能的结果于是从这两个坛子里分别摸出1个球,共有种等可能的结果同时摸出白球的结果有种所以从这两个坛子里分别摸出1个球,它们都是白球的概率.

另一方面,从甲坛子里摸出1个球,得到白球的概率,从乙坛子里摸出1个球,得到白球的概率.显然.

这就是说,两个相互独立事件同时发生的概率,等于每个事件发生的概率的积一般地,如果事件相互独立,那么这个事件同时发生的概率,等于每个事件发生的概率的积,即 .

3.对于事件A与B及它们的和事件与积事件有下面的关系:

三、讲解范例:

例 1.某商场推出二次开奖活动,凡购买一定价值的商品可以获得一张奖券.奖券上有一个兑奖号码,可以分别参加两次抽奖方式相同的兑奖活动.如果两次兑奖活动的中奖概率都是 0 . 05 ,求两次抽奖中以下事件的概率:

(1)都抽到某一指定号码;

(2)恰有一次抽到某一指定号码;

(3)至少有一次抽到某一指定号码.

解: (1)记“第一次抽奖抽到某一指定号码”为事件A, “第二次抽奖抽到某一指定号码”为事件B ,则“两次抽奖都抽到某一指定号码”就是事件AB.由于两次抽奖结果互不影响,因此A与B相互独立.于是由独立性可得,两次抽奖都抽到某一指定号码的概率

P ( AB ) = P ( A ) P ( B ) = 0. 05×0.05 = 0.0025.

(2 ) “两次抽奖恰有一次抽到某一指定号码”可以用(A)U(B)表示.由于事件A与B互斥,根据概率加法公式和相互独立事件的定义,所求的概率为

P (A)十P(B)=P(A)P()+ P()P(B )

= 0. 05×(1-0.05 ) + (1-0.05 ) ×0.05 = 0. 095.

( 3 ) “两次抽奖至少有一次抽到某一指定号码”可以用(AB ) U ( A)U(B)表示.由于事件 AB , A和B 两两互斥,根据概率加法公式和相互独立事件的定义,所求的概率为 P ( AB ) + P(A)+ P(B ) = 0.0025 +0. 095 = 0. 097 5.

例2.甲、乙二射击运动员分别对一目标射击次,甲射中的概率为,乙射中的概率为,求:

(1)人都射中目标的概率; (2)人中恰有人射中目标的概率;

(3)人至少有人射中目标的概率; (4)人至多有人射中目标的概率?

解:记“甲射击次,击中目标”为事件,“乙射击次,击中目标”为事件,则与,与,与,与为相互独立事件,

(1)人都射中的概率为:,

∴人都射中目标的概率是.

(2)“人各射击次,恰有人射中目标”包括两种情况:一种是甲击中、乙未击中(事件发生),另一种是甲未击中、乙击中(事件发生)根据题意,事件与互斥,根据互斥事件的概率加法公式和相互独立事件的概率乘法公式,所求的概率为:

∴人中恰有人射中目标的概率是.

(3)(法1):2人至少有1人射中包括“2人都中”和“2人有1人不中”2种情况,其概率为.

(法2):“2人至少有一个击中”与“2人都未击中”为对立事件,

2个都未击中目标的概率是,

∴“两人至少有1人击中目标”的概率为.

(4)(法1):“至多有1人击中目标”包括“有1人击中”和“2人都未击中”,

故所求概率为:

.

(法2):“至多有1人击中目标”的对立事件是“2人都击中目标”,

故所求概率为

例 3.在一段线路中并联着3个自动控制的常开开关,只要其中有1个开关能够闭合,线路就能正常工作假定在某段时间内每个开关能够闭合的概率都是0.7,计算在这段时间内线路正常工作的概率

解:分别记这段时间内开关,,能够闭合为事件,,.

由题意,这段时间内3个开关是否能够闭合相互之间没有影响根据相互独立事件的概率乘法公式,这段时间内3个开关都不能闭合的概率是

∴这段时间内至少有1个开关能够闭合,,从而使线路能正常工作的概率是

.

答:在这段时间内线路正常工作的概率是.

变式题1:如图添加第四个开关与其它三个开关串联,在某段时间内此开关能够闭合的概率也是0.7,计算在这段时间内线路正常工作的概率

()

变式题2:如图两个开关串联再与第三个开关并联,在某段时间内每个开关能够闭合的概率都是0.7,计算在这段时间内线路正常工作的概率

方法一:

方法二:分析要使这段时间内线路正常工作只要排除开且与至少有1个开的情况

例 4.已知某种高炮在它控制的区域内击中敌机的概率为0.2.

(1)假定有5门这种高炮控制某个区域,求敌机进入这个区域后未被击中的概率;

(2)要使敌机一旦进入这个区域后有0.9以上的概率被击中,需至少布置几门高炮?

分析:因为敌机被击中的就是至少有1门高炮击中敌机,故敌机被击中的概率即为至少有1门高炮击中敌机的概率

解:(1)设敌机被第k门高炮击中的事件为(k=1,2,3,4,5),那么5门高炮都未击中敌机的事件为.

∵事件,,,,相互独立,

∴敌机未被击中的概率为

=

∴敌机未被击中的概率为.

(2)至少需要布置门高炮才能有0.9以上的概率被击中,仿(1)可得:

敌机被击中的概率为1-

∴令,∴

两边取常用对数,得

∵,∴ ∴至少需要布置11门高炮才能有0.9以上的概率击中敌机

点评:上面例1和例2的解法,都是解应用题的逆向思考方法采用这种方法在解决带有词语“至多”、“至少”的问题时的运用,常常能使问题的解答变得简便

四、小结 :两个事件相互独立,是指它们其中一个事件的发生与否对另一个事件发生的概率没有影响一般地,两个事件不可能即互斥又相互独立,因为互斥事件是不可能同时发生的,而相互独立事件是以它们能够同时发生为前提的相互独立事件同时发生的概率等于每个事件发生的概率的积,这一点与互斥事件的概率和也是不同的

五、课后作业:课本58页练习1、2、3 第60页 习题 2. 2A组4. B组1

六、板书设计(略)

七、教学反思:

1. 理解两个事件相互独立的概念。

2. 能进行一些与事件独立有关的概率的计算。

3. 通过对实例的分析,会进行简单的应用。

2.2.3独立重复实验与二项分布

教学目标:

知识与技能:理解n次独立重复试验的模型及二项分布,并能解答一些简单的实际问题。

过程与方法:能进行一些与n次独立重复试验的模型及二项分布有关的概率的计算。

情感、态度与价值观:承前启后,感悟数学与生活的和谐之美 ,体现数学的文化功能与人文价值。

教学重点:理解n次独立重复试验的模型及二项分布,并能解答一些简单的实际问题

教学难点:能进行一些与n次独立重复试验的模型及二项分布有关的概率的计算

授课类型:新授课

课时安排:1课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

一、复习引入:

1� 事件的定义:随机事件:在一定条件下可能发生也可能不发生的事件;

必然事件:在一定条件下必然发生的事件;

不可能事件:在一定条件下不可能发生的事件

2.随机事件的概率:一般地,在大量重复进行同一试验时,事件发生的频率总是接近某个常数,在它附近摆动,这时就把这个常数叫做事件的概率,记作.

3.概率的确定方法:通过进行大量的重复试验,用这个事件发生的频率近似地作为它的概率;

4.概率的性质:必然事件的概率为,不可能事件的概率为,随机事件的概率为,必然事件和不可能事件看作随机事件的两个极端情形

5�基本事件:一次试验连同其中可能出现的每一个结果(事件)称为一个基本事件

6.等可能性事件:如果一次试验中可能出现的结果有个,而且所有结果出现的可能性都相等,那么每个基本事件的概率都是,这种事件叫等可能性事件

7.等可能性事件的概率:如果一次试验中可能出现的结果有个,而且所有结果都是等可能的,如果事件包含个结果,那么事件的概率

8.等可能性事件的概率公式及一般求解方法

9.事件的和的意义:对于事件A和事件B是可以进行加法运算的

10 互斥事件:不可能同时发生的两个事件.

一般地:如果事件中的任何两个都是互斥的,那么就说事件彼此互斥

11.对立事件:必然有一个发生的互斥事件.

12.互斥事件的概率的求法:如果事件彼此互斥,那么

=

13.相互独立事件:事件(或)是否发生对事件(或)发生的概率没有影响,这样的两个事件叫做相互独立事件

若与是相互独立事件,则与,与,与也相互独立

14.相互独立事件同时发生的概率:

一般地,如果事件相互独立,那么这个事件同时发生的概率,等于每个事件发生的概率的积,

二、讲解新课:

1�独立重复试验的定义:

指在同样条件下进行的,各次之间相互独立的一种试验

2.独立重复试验的概率公式:

一般地,如果在1次试验中某事件发生的概率是,那么在次独立重复试验中这个事件恰好发生次的概率.

它是展开式的第项

3.离散型随机变量的二项分布:在一次随机试验中,某事件可能发生也可能不发生,在n次独立重复试验中这个事件发生的次数ξ是一个随机变量.如果在一次试验中某事件发生的概率是P,那么在n次独立重复试验中这个事件恰好发生k次的概率是

,(k=0,1,2,…,n,).

于是得到随机变量ξ的概率分布如下:

ξ

0

1

…

k

…

n

P

…

…

由于恰好是二项展开式

中的各项的值,所以称这样的随机变量ξ服从二项分布(binomial distribution ),

记作ξ~B(n,p),其中n,p为参数,并记=b(k;n,p).

三、讲解范例:

例1.某射手每次射击击中目标的概率是0 . 8.求这名射手在 10 次射击中,

(1)恰有 8 次击中目标的概率;

(2)至少有 8 次击中目标的概率.(结果保留两个有效数字.)

解:设X为击中目标的次数,则X~B (10, 0.8 ) .

(1)在 10 次射击中,恰有 8 次击中目标的概率为

P (X = 8 ) =.

(2)在 10 次射击中,至少有 8 次击中目标的概率为

P (X≥8) = P (X = 8) + P ( X = 9 ) + P ( X = 10 )

.

例2.(2000年高考题)某厂生产电子元件,其产品的次品率为5%.现从一批产品中任意地连续取出2件,写出其中次品数ξ的概率分布.

解:依题意,随机变量ξ~B(2,5%).所以,

P(ξ=0)=(95%)=0.9025,P(ξ=1)=(5%)(95%)=0.095,

P()=(5%)=0.0025.

因此,次品数ξ的概率分布是

ξ

0

1

2

P

0.9025

0.095

0.0025

例3.重复抛掷一枚筛子5次得到点数为6的次数记为ξ,求P(ξ>3).

解:依题意,随机变量ξ~B.

∴P(ξ=4)==,P(ξ=5)==.

∴P(ξ>3)=P(ξ=4)+P(ξ=5)=

例4.某气象站天气预报的准确率为,计算(结果保留两个有效数字):

(1)5次预报中恰有4次准确的概率;

(2)5次预报中至少有4次准确的概率

解:(1)记“预报1次,结果准确”为事件.预报5次相当于5次独立重复试验,根据次独立重复试验中某事件恰好发生次的概率计算公式,5次预报中恰有4次准确的概率

答:5次预报中恰有4次准确的概率约为0.41.

(2)5次预报中至少有4次准确的概率,就是5次预报中恰有4次准确的概率与5次预报都准确的概率的和,即

答:5次预报中至少有4次准确的概率约为0.74.

例5.某车间的5台机床在1小时内需要工人照管的概率都是,求1小时内5台机床中至少2台需要工人照管的概率是多少?(结果保留两个有效数字)

解:记事件=“1小时内,1台机器需要人照管”,1小时内5台机器需要照管相当于5次独立重复试验

1小时内5台机床中没有1台需要工人照管的概率,

1小时内5台机床中恰有1台需要工人照管的概率,

所以1小时内5台机床中至少2台需要工人照管的概率为

答:1小时内5台机床中至少2台需要工人照管的概率约为.

点评:“至多”,“至少”问题往往考虑逆向思维法

例6.某人对一目标进行射击,每次命中率都是0.25,若使至少命中1次的概率不小于0.75,至少应射击几次?

解:设要使至少命中1次的概率不小于0.75,应射击次

记事件=“射击一次,击中目标”,则.

∵射击次相当于次独立重复试验,

∴事件至少发生1次的概率为.

由题意,令,∴,∴,

∴至少取5.

答:要使至少命中1次的概率不小于0.75,至少应射击5次

例7.十层电梯从低层到顶层停不少于3次的概率是多少?停几次概率最大?

解:依题意,从低层到顶层停不少于3次,应包括停3次,停4次,停5次,……,直到停9次

∴从低层到顶层停不少于3次的概率

设从低层到顶层停次,则其概率为,

∴当或时,最大,即最大,

答:从低层到顶层停不少于3次的概率为,停4次或5次概率最大.

例8.实力相等的甲、乙两队参加乒乓球团体比赛,规定5局3胜制(即5局内谁先赢3局就算胜出并停止比赛).

(1)试分别求甲打完3局、4局、5局才能取胜的概率.

(2)按比赛规则甲获胜的概率.

解:甲、乙两队实力相等,所以每局比赛甲获胜的概率为,乙获胜的概率为.

记事件=“甲打完3局才能取胜”,记事件=“甲打完4局才能取胜”,

记事件=“甲打完5局才能取胜”.

①甲打完3局取胜,相当于进行3次独立重复试验,且每局比赛甲均取胜

∴甲打完3局取胜的概率为.

②甲打完4局才能取胜,相当于进行4次独立重复试验,且甲第4局比赛取胜,前3局为2胜1负

∴甲打完4局才能取胜的概率为.

③甲打完5局才能取胜,相当于进行5次独立重复试验,且甲第5局比赛取胜,前4局恰好2胜2负

∴甲打完5局才能取胜的概率为.

(2)事件=“按比赛规则甲获胜”,则,

又因为事件、、彼此互斥,

故.

答:按比赛规则甲获胜的概率为.

例9.一批玉米种子,其发芽率是0.8.(1)问每穴至少种几粒,才能保证每穴至少有一粒发芽的概率大于?(2)若每穴种3粒,求恰好两粒发芽的概率.()

解:记事件=“种一粒种子,发芽”,则,,

(1)设每穴至少种粒,才能保证每穴至少有一粒发芽的概率大于.

∵每穴种粒相当于次独立重复试验,记事件=“每穴至少有一粒发芽”,则

.

∴.

由题意,令,所以,两边取常用对数得,

.即,

∴,且,所以取.

答:每穴至少种3粒,才能保证每穴至少有一粒发芽的概率大于.

(2)∵每穴种3粒相当于3次独立重复试验,

∴每穴种3粒,恰好两粒发芽的概率为,

答:每穴种3粒,恰好两粒发芽的概率为0.384

四、小结 :1.独立重复试验要从三方面考虑第一:每次试验是在同样条件下进行第二:各次试验中的事件是相互独立的第三,每次试验都只有两种结果,即事件要么发生,要么不发生

2.如果1次试验中某事件发生的概率是,那么次独立重复试验中这个事件恰好发生次的概率为对于此式可以这么理解:由于1次试验中事件要么发生,要么不发生,所以在次独立重复试验中恰好发生次,则在另外的次中没有发生,即发生,由,所以上面的公式恰为展开式中的第项,可见排列组合、二项式定理及概率间存在着密切的联系

五、课后作业:课本58页 练习1、2、3、4第60页 习题 2. 2 B组2、3

六、板书设计(略)

七、课后记:

教学反思:

1. 理解n次独立重复试验的模型及二项分布,并能解答一些简单的实际问题。

2. 能进行一些与n次独立重复试验的模型及二项分布有关的概率的计算。

3. 承前启后,感悟数学与生活的和谐之美 ,体现数学的文化功能与人文价值。

2.3离散型随机变量的均值与方差

2.3.1离散型随机变量的均值

教学目标:

知识与技能:了解离散型随机变量的均值或期望的意义,会根据离散型随机变量的分布列求出均值或期望.

过程与方法:理解公式“E(aξ+b)=aEξ+b”,以及“若ξB(n,p),则Eξ=np”.能熟

练地应用它们求相应的离散型随机变量的均值或期望。

情感、态度与价值观:承前启后,感悟数学与生活的和谐之美 ,体现数学的文化功能与人文

价值。

教学重点:离散型随机变量的均值或期望的概念

教学难点:根据离散型随机变量的分布列求出均值或期望

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

一、复习引入:

1.随机变量:如果随机试验的结果可以用一个变量来表示,那么这样的变量叫做随机变量 随机变量常用希腊字母ξ、η等表示

2. 离散型随机变量:对于随机变量可能取的值,可以按一定次序一一列出,这样的随机变量叫做离散型随机变量

3.连续型随机变量: 对于随机变量可能取的值,可以取某一区间内的一切值,这样的变量就叫做连续型随机变量

4.离散型随机变量与连续型随机变量的区别与联系: 离散型随机变量与连续型随机变量都是用变量表示随机试验的结果;但是离散型随机变量的结果可以按一定次序一一列出,而连续性随机变量的结果不可以一一列出

若是随机变量,是常数,则也是随机变量 并且不改变其属性(离散型、连续型)

5. 分布列:设离散型随机变量ξ可能取得值为x1,x2,…,x3,…,

ξ取每一个值xi(i=1,2,…)的概率为,则称表

ξ

x1

x2

…

xi

…

P

P1

P2

…

Pi

…

为随机变量ξ的概率分布,简称ξ的分布列

6. 分布列的两个性质: ⑴Pi≥0,i=1,2,…; ⑵P1+P2+…=1.

7.离散型随机变量的二项分布:在一次随机试验中,某事件可能发生也可能不发生,在n次独立重复试验中这个事件发生的次数ξ是一个随机变量.如果在一次试验中某事件发生的概率是P,那么在n次独立重复试验中这个事件恰好发生k次的概率是

,(k=0,1,2,…,n,).

于是得到随机变量ξ的概率分布如下:

ξ

0

1

…

k

…

n

P

…

…

称这样的随机变量ξ服从二项分布,记作ξ~B(n,p),其中n,p为参数,并记=b(k;n,p).

8. 离散型随机变量的几何分布:在独立重复试验中,某事件第一次发生时,所作试验的次数ξ也是一个正整数的离散型随机变量.“”表示在第k次独立重复试验时事件第一次发生.如果把k次试验时事件A发生记为、事件A不发生记为,P()=p,P()=q(q=1-p),那么

(k=0,1,2,…, ).于是得到随机变量ξ的概率分布如下:

ξ

1

2

3

…

k

…

P

…

…

称这样的随机变量ξ服从几何分布

记作g(k,p)= ,其中k=0,1,2,…, .

二、讲解新课:

根据已知随机变量的分布列,我们可以方便的得出随机变量的某些制定的概率,但分布列的用途远不止于此,例如:已知某射手射击所得环数ξ的分布列如下

ξ

4

5

6

7

8

9

10

P

0.02

0.04

0.06

0.09

0.28

0.29

0.22

在n次射击之前,可以根据这个分布列估计n次射击的平均环数.这就是我们今天要学习的离散型随机变量的均值或期望

根据射手射击所得环数ξ的分布列,我们可以估计,在n次射击中,预计大约有

次得4环;

次得5环;

…………

次得10环.

故在n次射击的总环数大约为

,

从而,预计n次射击的平均环数约为.

这是一个由射手射击所得环数的分布列得到的,只与射击环数的可能取值及其相应的概率有关的常数,它反映了射手射击的平均水平.

对于任一射手,若已知其射击所得环数ξ的分布列,即已知各个(i=0,1,2,…,10),我们可以同样预计他任意n次射击的平均环数:

….

1. 均值或数学期望: 一般地,若离散型随机变量ξ的概率分布为

ξ

x1

x2

…

xn

…

P

p1

p2

…

pn

…

则称 …… 为ξ的均值或数学期望,简称期望.

2. 均值或数学期望是离散型随机变量的一个特征数,它反映了离散型随机变量取值的平均水平

3. 平均数、均值:一般地,在有限取值离散型随机变量ξ的概率分布中,令…,则有…,…,所以ξ的数学期望又称为平均数、均值

4. 均值或期望的一个性质:若(a、b是常数),ξ是随机变量,则η也是随机变量,它们的分布列为

ξ

x1

x2

…

xn

…

η

…

…

P

p1

p2

…

pn

…

于是……

=……)……)

=,由此,我们得到了期望的一个性质:

5.若ξB(n,p),则Eξ=np

证明如下:∵ ,

∴ 0×+1×+2×+…+k×+…+n×.

又∵ ,

∴ ++…++…+.

故 若ξ~B(n,p),则np.

三、讲解范例:

例1. 篮球运动员在比赛中每次罚球命中得1分,罚不中得0分,已知他命中的概率为0.7,求他罚球一次得分的期望

解:因为,所以

例2. 一次单元测验由20个选择题构成,每个选择题有4个选项,其中有且仅有一个选项是正确答案,每题选择正确答案得5分,不作出选择或选错不得分,满分100分 学生甲选对任一题的概率为0.9,学生乙则在测验中对每题都从4个选择中随机地选择一个,求学生甲和乙在这次英语单元测验中的成绩的期望

解:设学生甲和乙在这次英语测验中正确答案的选择题个数分别是,则~ B(20,0.9),,

由于答对每题得5分,学生甲和乙在这次英语测验中的成绩分别是5和5 所以,他们在测验中的成绩的期望分别是:

例3. 根据气象预报,某地区近期有小洪水的概率为0.25,有大洪水的概率为0. 01.该地区某工地上有一台大型设备,遇到大洪水时要损失60 000元,遇到小洪水时要损失10000元.为保护设备,有以下3 种方案:

方案1:运走设备,搬运费为3 800 元.

方案2:建保护围墙,建设费为2 000 元.但围墙只能防小洪水.

方案3:不采取措施,希望不发生洪水.

试比较哪一种方案好.

解:用X1 、X2和X3分别表示三种方案的损失.

采用第1种方案,无论有无洪水,都损失3 800 元,即X1 = 3 800 .

采用第2 种方案,遇到大洪水时,损失2 000 + 60 000=62 000 元;没有大洪水时,损失2 000 元,即

同样,采用第 3 种方案,有

于是, EX1=3 800 ,

EX2=62 000×P (X2 = 62 000 ) + 2 00000×P (X2 = 2 000 )

= 62000×0. 01 + 2000×(1-0.01) = 2 600 ,

EX3 = 60000×P (X3 = 60000) + 10 000×P(X3 =10 000 ) + 0×P (X3 =0)

= 60 000×0.01 + 10000×0.25=3100 .

采取方案2的平均损失最小,所以可以选择方案2 .

值得注意的是,上述结论是通过比较“平均损失”而得出的.一般地,我们可以这样来理解“平均损失”:假设问题中的气象情况多次发生,那么采用方案 2 将会使损失减到最小.由于洪水是否发生以及洪水发生的大小都是随机的,所以对于个别的一次决策,采用方案 2 也不一定是最好的.

例4.随机抛掷一枚骰子,求所得骰子点数的期望

解:∵,

=3.5

例5.有一批数量很大的产品,其次品率是15%,对这批产品进行抽查,每次抽取1件,如果抽出次品,则抽查终止,否则继续抽查,直到抽出次品为止,但抽查次数不超过10次求抽查次数的期望(结果保留三个有效数字)

解:抽查次数取110的整数,从这批数量很大的产品中抽出1件检查的试验可以认为是彼此独立的,取出次品的概率是0.15,取出正品的概率是0.85,前次取出正品而第次(=1,2,…,10)取出次品的概率:

(=1,2,…,10)

需要抽查10次即前9次取出的都是正品的概率:由此可得的概率分布如下:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.15

0.1275

0.1084

0.092

0.0783

0.0666

0.0566

0.0481

0.0409

0.2316

根据以上的概率分布,可得的期望

例6.随机的抛掷一个骰子,求所得骰子的点数ξ的数学期望.

解:抛掷骰子所得点数ξ的概率分布为

ξ

1

2

3

4

5

6

P

所以 1×+2×+3×+4×+5×+6×

=(1+2+3+4+5+6)×=3.5.

抛掷骰子所得点数ξ的数学期望,就是ξ的所有可能取值的平均值.

例7.某城市出租汽车的起步价为10元,行驶路程不超出4km时租车费为10元,若行驶路程超出4km,则按每超出lkm加收2元计费(超出不足lkm的部分按lkm计).从这个城市的民航机场到某宾馆的路程为15km.某司机经常驾车在机场与此宾馆之间接送旅客,由于行车路线的不同以及途中停车时间要转换成行车路程(这个城市规定,每停车5分钟按lkm路程计费),这个司机一次接?

1.1分类加法计数原理和分步乘法计数原理

教学目标:

知识与技能:①理解分类加法计数原理与分步乘法计数原理;

②会利用两个原理分析和解决一些简单的应用问题;

过程与方法:培养学生的归纳概括能力;

情感、态度与价值观:引导学生形成 “自主学习”与“合作学习”等良好的学习方式

教学重点:分类计数原理(加法原理)与分步计数原理(乘法原理)

教学难点:分类计数原理(加法原理)与分步计数原理(乘法原理)的准确理解

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

引入课题

先看下面的问题:

①从我们班上推选出两名同学担任班长,有多少种不同的选法?

②把我们的同学排成一排,共有多少种不同的排法?

要解决这些问题,就要运用有关排列、组合知识. 排列组合是一种重要的数学计数方法. 总的来说,就是研究按某一规则做某事时,一共有多少种不同的做法. 在运用排列、组合方法时,经常要用到分类加法计数原理与分步乘法计数原理. 这节课,我们从具体例子出发来学习这两个原理.

1 分类加法计数原理

(1)提出问题

问题1.1:用一个大写的英文字母或一个阿拉伯数字给教室里的座位编号,总共能够编出多少种不同的号码?

问题1.2:从甲地到乙地,可以乘火车,也可以乘汽车.如果一天中火车有3班,汽车有2班.那么一天中,乘坐这些交通工具从甲地到乙地共有多少种不同的走法?

探究:你能说说以上两个问题的特征吗?

(2)发现新知

分类加法计数原理 完成一件事有两类不同方案,在第1类方案中有种不同的方法,在第2类方案中有种不同的方法. 那么完成这件事共有 种不同的方法.

(3)知识应用

例1.在填写高考志愿表时,一名高中毕业生了解到,A,B两所大学各有一些自己感兴趣的强项专业,具体情况如下:

A大学 B大学

生物学 数学

化学 会计学

医学 信息技术学

物理学 法学

工程学

如果这名同学只能选一个专业,那么他共有多少种选择呢?

分析:由于这名同学在 A , B 两所大学中只能选择一所,而且只能选择一个专业,又由于两所大学没有共同的强项专业,因此符合分类加法计数原理的条件.解:这名同学可以选择 A , B 两所大学中的一所.在 A 大学中有 5 种专业选择方法,在 B 大学中有 4 种专业选择方法.又由于没有一个强项专业是两所大学共有的,因此根据分类加法计数原理,这名同学可能的专业选择共有 5+4=9(种).

变式:若还有C大学,其中强项专业为:新闻学、金融学、人力资源学.那么,这名同学可能的专业选择共有多少种?

探究:如果完成一件事有三类不同方案,在第1类方案中有种不同的方法,在第2类方案中有种不同的方法,在第3类方案中有种不同的方法,那么完成这件事共有多少种不同的方法?

如果完成一件事情有类不同方案,在每一类中都有若干种不同方法,那么应当如何计数呢?

一般归纳:

完成一件事情,有n类办法,在第1类办法中有种不同的方法,在第2类办法中有种不同的方法……在第n类办法中有种不同的方法.那么完成这件事共有

种不同的方法.

理解分类加法计数原理:分类加法计数原理针对的是“分类”问题,完成一件事要分为若干类,各类的方法相互独立,各类中的各种方法也相对独立,用任何一类中的任何一种方法都可以单独完成这件事.

2 分步乘法计数原理

(1)提出问题

问题2.1:用前6个大写英文字母和1—9九个阿拉伯数字,以,,…,,,…的方式给教室里的座位编号,总共能编出多少个不同的号码?

用列举法可以列出所有可能的号码:

我们还可以这样来思考:由于前 6 个英文字母中的任意一个都能与 9 个数字中的任何一个组成一个号码,而且它们各不相同,因此共有 6×9 = 54 个不同的号码.

探究:你能说说这个问题的特征吗?

(2)发现新知

分步乘法计数原理 完成一件事有两类不同方案,在第1类方案中有种不同的方法,在第2类方案中有种不同的方法. 那么完成这件事共有种不同的方法.

(3)知识应用

例2.设某班有男生30名,女生24名. 现要从中选出男、女生各一名代表班级参加比赛,共有多少种不同的选法?

分析:选出一组参赛代表,可以分两个步骤.第 l 步选男生.第2步选女生.

解:第 1 步,从 30 名男生中选出1人,有30种不同选择;

第 2 步,从24 名女生中选出1人,有 24 种不同选择.

根据分步乘法计数原理,共有30×24 =720种不同的选法.

探究:如果完成一件事需要三个步骤,做第1步有种不同的方法,做第2步有种不同的方法,做第3步有种不同的方法,那么完成这件事共有多少种不同的方法?

如果完成一件事情需要个步骤,做每一步中都有若干种不同方法,那么应当如何计数呢?

一般归纳: 完成一件事情,需要分成n个步骤,做第1步有种不同的方法,做第2步有种不同的方法……做第n步有种不同的方法.那么完成这件事共有种不同的方法.

理解分步乘法计数原理:分步计数原理针对的是“分步”问题,完成一件事要分为若干步,各个步骤相互依存,完成任何其中的一步都不能完成该件事,只有当各个步骤都完成后,才算完成这件事.

3.理解分类加法计数原理与分步乘法计数原理异同点

①相同点:都是完成一件事的不同方法种数的问题

②不同点:分类加法计数原理针对的是“分类”问题,完成一件事要分为若干类,各类的方法相互独立,各类中的各种方法也相对独立,用任何一类中的任何一种方法都可以单独完成这件事,是独立完成;而分步乘法计数原理针对的是“分步”问题,完成一件事要分为若干步,各个步骤相互依存,完成任何其中的一步都不能完成该件事,只有当各个步骤都完成后,才算完成这件事,是合作完成.

3 综合应用

例3. 书架的第1层放有4本不同的计算机书,第2层放有3本不同的文艺书,第3层放2本不同的体育书.

①从书架上任取1本书,有多少种不同的取法?

②从书架的第1、2、3层各取1本书,有多少种不同的取法?

③从书架上任取两本不同学科的书,有多少种不同的取法?

【分析】

①要完成的事是“取一本书”,由于不论取书架的哪一层的书都可以完成了这件事,因此是分类问题,应用分类计数原理.

②要完成的事是“从书架的第1、2、3层中各取一本书”,由于取一层中的一本书都只完成了这件事的一部分,只有第1、2、3层都取后,才能完成这件事,因此是分步问题,应用分步计数原理.

③要完成的事是“取2本不同学科的书”,先要考虑的是取哪两个学科的书,如取计算机和文艺书各1本,再要考虑取1本计算机书或取1本文艺书都只完成了这

件事的一部分,应用分步计数原理,上述每一种选法都完成后,这件事才能完成,因此这些选法的种数之间还应运用分类计数原理.

解: (1) 从书架上任取1本书,有3类方法:第1类方法是从第1层取1本计算机书,有4 种方法;第2 类方法是从第2 层取1本文艺书,有3 种方法;第3类方法是从第 3 层取 1 本体育书,有 2 种方法.根据分类加法计数原理,不同取法的种数是

=4+3+2=9;

( 2 )从书架的第 1 , 2 , 3 层各取 1 本书,可以分成3个步骤完成:第 1 步从第 1 层取 1 本计算机书,有 4 种方法;第 2 步从第 2 层取1本文艺书,有 3 种方法;第 3 步从第3层取1 本体育书,有 2 种方法.根据分步乘法计数原理,不同取法的种数是

=4×3×2=24 .

(3)。

例4. 要从甲、乙、丙3幅不同的画中选出2幅,分别挂在左、右两边墙上的指定位置,问共有多少种不同的挂法?

解:从 3 幅画中选出 2 幅分别挂在左、右两边墙上,可以分两个步骤完成:第 1 步,从 3 幅画中选 1 幅挂在左边墙上,有 3 种选法;第 2 步,从剩下的 2 幅画中选 1 幅挂在右边墙上,有 2 种选法.根据分步乘法计数原理,不同挂法的种数是 N=3×2=6 .

6 种挂法可以表示如下:

分类加法计数原理和分步乘法计数原理,回答的都是有关做一件事的不同方法的种数问题.区别在于:分类加法计数原理针对的是“分类”问题,其中各种方法相互独立,用其中任何一种方法都可以做完这件事,分步乘法计数原理针对的是“分步”问题,各个步骤中的方法互相依存,只有各个步骤都完成才算做完这件事.

教学反思:

课堂小结

1.分类加法计数原理和分步乘法计数原理是排列组合问题的最基本的原理,是推导排列数、组合数公式的理论依据,也是求解排列、组合问题的基本思想.

2.理解分类加法计数原理与分步乘法计数原理,并加区别分类加法计数原理针对的是“分类”问题,其中各种方法相对独立,用其中任何一种方法都可以完成这件事;而分步乘法计数原理针对的是“分步”问题,各个步骤中的方法相互依存,只有各个步骤都完成后才算做完这件事.

3.运用分类加法计数原理与分步乘法计数原理的注意点:分类加法计数原理:首先确定分类标准,其次满足:完成这件事的任何一种方法必属于某一类,并且分别属于不同的两类的方法都是不同的方法,即"不重不漏". 分步乘法计数原理:首先确定分步标准,其次满足:必须并且只需连续完成这n个步骤,这件事才算完成.

1.2.1排列

教学目标:

知识与技能:了解排列数的意义,掌握排列数公式及推导方法,从中体会“化归”的数学思想,并能运用排列数公式进行计算。

过程与方法:能运用所学的排列知识,正确地解决的实际问题

情感、态度与价值观:能运用所学的排列知识,正确地解决的实际问题.

教学重点:排列、排列数的概念教学难点:排列数公式的推导

授课类型:新授课 课时安排:2课时 教 具:多媒体、实物投影仪

内容分析:

分类计数原理是对完成一件事的所有方法的一个划分,依分类计数原理解题,首先明确要做的这件事是什么,其次分类时要根据问题的特点确定分类的标准,最后在确定的标准下进行分类.分类要注意不重复、不遗漏,保证每类办法都能完成这件事.分步计数原理是指完成一件事的任何方法要按照一定的标准分成几个步骤,必须且只需连续完成这几个步骤后才算完成这件事,每步中的任何一种方法都不能完成这件事.分类计数原理和分步计数原理的地位是有区别的,分类计数原理更具有一般性,解决复杂问题时往往需要先分类,每类中再分成几步.在排列、组合教学的起始阶段,不能嫌罗嗦,教师一定要先做出表率并要求学生严格按原理去分析问题. 只有这样才能使学生认识深刻、理解到位、思路清晰,才会做到分类有据、分步有方,为排列、组合的学习奠定坚实的基础

分类计数原理和分步计数原理既是推导排列数公式、组合数公式的基础,也是解决排列、组合问题的主要依据,并且还常需要直接运用它们去解决问题,这两个原理贯穿排列、组合学习过程的始终.搞好排列、组合问题的教学从这两个原理入手带有根本性.

排列与组合都是研究从一些不同元素中任取元素,或排成一排或并成一组,并求有多少种不同方法的问题.排列与组合的区别在于问题是否与顺序有关.与顺序有关的是排列问题,与顺序无关是组合问题,顺序对排列、组合问题的求解特别重要.排列与组合的区别,从定义上来说是简单的,但在具体求解过程中学生往往感到困惑,分不清到底与顺序有无关系.

教学过程:

一、复习引入:

1分类加法计数原理:做一件事情,完成它可以有n类办法,在第一类办法中有种不同的方法,在第二类办法中有种不同的方法,……,在第n类办法中有种不同的方法那么完成这件事共有 种不同的方法

2.分步乘法计数原理:做一件事情,完成它需要分成n个步骤,做第一步有种不同的方法,做第二步有种不同的方法,……,做第n步有种不同的方法,那么完成这件事有 种不同的方法

分类加法计数原理和分步乘法计数原理,回答的都是有关做一件事的不同方法种数的问题,区别在于:分类加法计数原理针对的是“分类”问题,其中各种方法相互独立,每一种方法只属于某一类,用其中任何一种方法都可以做完这件事;分步乘法计数原理针对的是“分步”问题,各个步骤中的方法相互依存,某一步骤中的每一种方法都只能做完这件事的一个步骤,只有各个步骤都完成才算做完这件事 应用两种原理解题:1.分清要完成的事情是什么;2.是分类完成还是分步完成,“类”间互相独立,“步”间互相联系;3.有无特殊条件的限制

二、讲解新课:

1问题:

问题1.从甲、乙、丙3名同学中选取2名同学参加某一天的一项活动,其中一名同学参加上午的活动,一名同学参加下午的活动,有多少种不同的方法?

分析:这个问题就是从甲、乙、丙3名同学中每次选取2名同学,按照参加上午的活动在前,参加下午活动在后的顺序排列,一共有多少种不同的排法的问题,共有6种不同的排法:甲乙 甲丙 乙甲 乙丙 丙甲 丙乙,其中被取的对象叫做元素

解决这一问题可分两个步骤:第 1 步,确定参加上午活动的同学,从 3 人中任选 1 人,有 3 种方法;第 2 步,确定参加下午活动的同学,当参加上午活动的同学确定后,参加下午活动的同学只能从余下的 2 人中去选,于是有 2 种方法.根据分步乘法计数原理,在 3 名同学中选出 2 名,按照参加上午活动在前,参加下午活动在后的顺序排列的不同方法共有 3×2=6 种,如图 1.2一1 所示.

图 1.2一1

把上面问题中被取的对象叫做元素,于是问题可叙述为:从3个不同的元素 a , b ,。中任取 2 个,然后按照一定的顺序排成一列,一共有多少种不同的排列方法?所有不同的排列是 ab,ac,ba,bc,ca, cb,共有 3×2=6 种.

问题2.从1,2,3,4这 4 个数字中,每次取出3个排成一个三位数,共可得到多少个不同的三位数?

分析:解决这个问题分三个步骤:第一步先确定左边的数,在4个字母中任取1个,有4种方法;第二步确定中间的数,从余下的3个数中取,有3种方法;第三步确定右边的数,从余下的2个数中取,有2种方法

由分步计数原理共有:4×3×2=24种不同的方法,用树型图排出,并写出所有的排列由此可写出所有的排法

显然,从 4 个数字中,每次取出 3 个,按“百”“十”“个”位的顺序排成一列,就得到一个三位数.因此有多少种不同的排列方法就有多少个不同的三位数.可以分三个步骤来解决这个问题:

第 1 步,确定百位上的数字,在 1 , 2 , 3 , 4 这 4 个数字中任取 1 个,有 4 种方法;

第 2 步,确定十位上的数字,当百位上的数字确定后,十位上的数字只能从余下的 3 个数字中去取,有 3 种方法;

第 3 步,确定个位上的数字,当百位、十位上的数字确定后,个位的数字只能从余下的 2 个数字中去取,有 2 种方法.

根据分步乘法计数原理,从 1 , 2 , 3 , 4 这 4 个不同的数字中,每次取出 3 个数字,按“百”“十”“个”位的顺序排成一列,共有4×3×2=24种不同的排法, 因而共可得到24个不同的三位数,如图1. 2一2 所示.

由此可写出所有的三位数:

123,124, 132, 134, 142, 143,

213,214, 231, 234, 241, 243,

312,314, 321, 324, 341, 342,

412,413, 421, 423, 431, 432 。

同样,问题 2 可以归结为:从4个不同的元素a, b, c,d中任取 3 个,然后按照一定的顺序排成一列,共有多少种不同的排列方法?所有不同排列是

abc, abd, acb, acd, adb, adc,

bac, bad, bca, bcd, bda, bdc,

cab, cad, cba, cbd, cda, cdb,

dab, dac, dba, dbc, dca, dcb.

共有4×3×2=24种.

树形图如下

a b c d

b c d a c d a b d a b c

2.排列的概念:

从个不同元素中,任取()个元素(这里的被取元素各不相同)按照一定的顺序排成一列,叫做从个不同元素中取出个元素的一个排列

说明:(1)排列的定义包括两个方面:①取出元素,②按一定的顺序排列;

(2)两个排列相同的条件:①元素完全相同,②元素的排列顺序也相同

3.排列数的定义:

从个不同元素中,任取()个元素的所有排列的个数叫做从个元素中取出元素的排列数,用符号表示

注意区别排列和排列数的不同:“一个排列”是指:从个不同元素中,任取个元素按照一定的顺序排成一列,不是数;“排列数”是指从个不同元素中,任取()个元素的所有排列的个数,是一个数所以符号只表示排列数,而不表示具体的排列

4.排列数公式及其推导:

由的意义:假定有排好顺序的2个空位,从个元素中任取2个元素去填空,一个空位填一个元素,每一种填法就得到一个排列,反过来,任一个排列总可以由这样的一种填法得到,因此,所有不同的填法的种数就是排列数.由分步计数原理完成上述填空共有种填法,∴=

由此,求可以按依次填3个空位来考虑,∴=,求以按依次填个空位来考虑,

排列数公式:

()

说明:(1)公式特征:第一个因数是,后面每一个因数比它前面一个少1,最后一个因数是,共有个因数;

(2)全排列:当时即个不同元素全部取出的一个排列

全排列数:(叫做n的阶乘) 另外,我们规定 0! =1 .

巩固练习:书本20页1,2,3,4,5,6

课外作业:第27页 习题1.2 A组1 , 2 , 3,4,5

教学反思:

排列的特征:一个是“取出元素”;二是“按照一定顺序排列” ,“一定顺序”就是与位置有关,这也是判断一个问题是不是排列问题的重要标志。根据排列的定义,两个排列相同,且仅当两个排列的元素完全相同,而且元素的排列顺序也相同. 了解排列数的意义,掌握排列数公式及推导方法,从中体会“化归”的数学思想,并能运用排列数公式进行计算。

对于较复杂的问题,一般都有两个方向的列式途径,一个是“正面凑”,一个是“反过来剔”.前者指,按照要求,一点点选出符合要求的方案;后者指,先按全局性的要求,选出方案,再把不符合其他要求的方案剔出去.了解排列数的意义,掌握排列数公式及推导方法,从中体会“化归”的数学思想,并能运用排列数公式进行计算。

1.2.2组合

教学目标:

知识与技能:理解组合的意义,能写出一些简单问题的所有组合。明确组合与排列的联系与区别,能判断一个问题是排列问题还是组合问题。

过程与方法:了解组合数的意义,理解排列数与组合数 之间的联系,掌握组合数公式,能运用组合数公式进行计算。

情感、态度与价值观:能运用组合要领分析简单的实际问题,提高分析问题的能力。

教学重点:组合的概念和组合数公式

教学难点:组合的概念和组合数公式

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

内容分析:

排列与组合都是研究从一些不同元素中任取元素,或排成一排或并成一组,并求有多少种不同方法的问题.排列与组合的区别在于问题是否与顺序有关.与顺序有关的是排列问题,与顺序无关是组合问题,顺序对排列、组合问题的求解特别重要.排列与组合的区别,从定义上来说是简单的,但在具体求解过程中学生往往感到困惑,分不清到底与顺序有无关系.

指导学生根据生活经验和问题的内涵领悟其中体现出来的顺序.教的秘诀在于度,学的真谛在于悟,只有学生真正理解了,才能举一反三、融会贯通. 能列举出某种方法时,让学生通过交换元素位置的办法加以鉴别. 学生易于辨别组合、全排列问题,而排列问题就是先组合后全排列.在求解排列、组合问题时,可引导学生找出两定义的关系后,按以下两步思考:首先要考虑如何选出符合题意要求的元素来,选出元素后再去考虑是否要对元素进行排队,即第一步仅从组合的角度考虑,第二步则考虑元素是否需全排列,如果不需要,是组合问题;否则是排列问题. ?排列、组合问题大都来源于同学们生活和学习中所熟悉的情景,解题思路通常是依据具体做事的过程,用数学的原理和语言加以表述.也可以说解排列、组合题就是从生活经验、知识经验、具体情景的出发,正确领会问题的实质,抽象出“按部就班”的处理问题的过程.据笔者观察,有些同学之所以学习中感到抽象,不知如何思考,并不是因为数学知识跟不上,而是因为平时做事、考虑问题就缺乏条理性,或解题思路是自己主观想象的做法(很可能是有悖于常理或常规的做法).要解决这个问题,需要师生一道在分析问题时要根据实际情况,怎么做事就怎么分析,若能借助适当的工具,模拟做事的过程,则更能说明问题.久而久之,学生的逻辑思维能力将会大大提高.

教学过程:

一、复习引入:

1分类加法计数原理:做一件事情,完成它可以有n类办法,在第一类办法中有种不同的方法,在第二类办法中有种不同的方法,……,在第n类办法中有种不同的方法那么完成这件事共有 种不同的方法

2.分步乘法计数原理:做一件事情,完成它需要分成n个步骤,做第一步有种不同的方法,做第二步有种不同的方法,……,做第n步有种不同的方法,那么完成这件事有 种不同的方法

3.排列的概念:从个不同元素中,任取()个元素(这里的被取元素各不相同)按照一定的顺序排成一列,叫做从个不同元素中取出个元素的一个排列

4.排列数的定义:从个不同元素中,任取()个元素的所有排列的个数叫做从个元素中取出元素的排列数,用符号表示

5.排列数公式:()

6阶乘:表示正整数1到的连乘积,叫做的阶乘规定.

7.排列数的另一个计算公式:=

8.提出问题:

示例1:从甲、乙、丙3名同学中选出2名去参加某天的一项活动,其中1名同学参加上午的活动,1名同学参加下午的活动,有多少种不同的选法?

示例2:从甲、乙、丙3名同学中选出2名去参加一项活动,有多少种不同的选法?

引导观察:示例1中不但要求选出2名同学,而且还要按照一定的顺序“排列”,而示例2只要求选出2名同学,是与顺序无关的引出课题:组合.

二、讲解新课:

1组合的概念:一般地,从个不同元素中取出个元素并成一组,叫做从个不同元素中取出个元素的一个组合

说明:⑴不同元素;⑵“只取不排”——无序性;⑶相同组合:元素相同

例1.判断下列问题是组合还是排列

(1)在北京、上海、广州三个民航站之间的直达航线上,有多少种不同的飞机票?有多少种不同的飞机票价?

(2)高中部11个班进行篮球单循环比赛,需要进行多少场比赛?

(3)从全班23人中选出3人分别担任班长、副班长、学习委员三个职务,有多少种不同的选法?选出三人参加某项劳动,有多少种不同的选法?

(4)10个人互相通信一次,共写了多少封信?

(5)10个人互通电话一次,共多少个电话?

问题:(1)1、2、3和3、1、2是相同的组合吗?

(2)什么样的两个组合就叫相同的组合

2.组合数的概念:从个不同元素中取出个元素的所有组合的个数,叫做从 个不同元素中取出个元素的组合数.用符号表示.

3.组合数公式的推导:

(1)从4个不同元素中取出3个元素的组合数是多少呢?

启发:由于排列是先组合再排列,而从4个不同元素中取出3个元素的排列数可以求得,故我们可以考察一下和的关系,如下:

组 合 排列

由此可知,每一个组合都对应着6个不同的排列,因此,求从4个不同元素中取出3个元素的排列数,可以分如下两步:① 考虑从4个不同元素中取出3个元素的组合,共有个;② 对每一个组合的3个不同元素进行全排列,各有种方法.由分步计数原理得:=,所以,.

(2)推广:一般地,求从n个不同元素中取出m个元素的排列数,可以分如下两步:

① 先求从n个不同元素中取出m个元素的组合数;

② 求每一个组合中m个元素全排列数,根据分步计数原理得:=.

名称内容

分类原理

分步原理

定 义

相同点

不同点

(3)组合数的公式:

或

规定: .

三、小结 :组合的意义与组合数公式;解决实际问题时首先要看是否与顺序有关,从而确定是排列问题还是组合问题,必要时要利用分类和分步计数原理

学生探究过程:(完成如下表格)

名 称

排 列

组 合

定义

种数

符号

计算

公式

关系

性质

四、课后作业:

五、板书设计(略)

六、教学反思:

排列组合问题联系实际生动有趣,题型多样新颖且贴近生活,解法灵活独到但不易掌握,许多学生面对较难问题时一筹莫展、无计可施,尤其当从正面入手情况复杂、不易解决时,可考虑换位思考将其等价转化,使问题变得简单、明朗。

教科书在研究组合数的两个性质①,②时,给出了组合数定义的解释证明,即构造一个组合问题的模型,把等式两边看成同一个组合问题的两种计算方法,由组合个数相等证出要证明的组合等式。这种构造法证明构思精巧,把枯燥的公式还原为有趣的实例,能极大地激发学习兴趣。本文试给几例以说明。

教学反思:

1注意区别“恰好”与“至少”

从6双不同颜色的手套中任取4只,其中恰好有一双同色的手套的不同取法共有多少种

2特殊元素(或位置)优先安排

将5列车停在5条不同的轨道上,其中a列车不停在第一轨道上,b列车不停在第二轨道上,那么不同的停放方法有种

3“相邻”用“捆绑”,“不邻”就“插空”

七人排成一排,甲、乙两人必须相邻,且甲、乙都不与丙相邻,则不同的排法有多少种

4、混合问题,先“组”后“排”

对某种产品的6件不同的正品和4件不同的次品,一一进行测试,至区分出所有次品为止,若所有次品恰好在第5次测试时全部发现,则这样的测试方法有种可能?

5、分清排列、组合、等分的算法区别

(1)今有10件不同奖品,从中选6件分给甲一件,乙二件和丙三件,有多少种分法?

(2) 今有10件不同奖品, 从中选6件分给三人,其中1人一件1人二件1人三件, 有多少种分法?

(3) 今有10件不同奖品, 从中选6件分成三份,每份2件, 有多少种分法?

6、分类组合,隔板处理

从6个学校中选出30名学生参加数学竞赛,每校至少有1人,这样有几种选法?

1.3.1二项式定理

教学目标:

知识与技能:进一步掌握二项式定理和二项展开式的通项公式

过程与方法:能解决二项展开式有关的简单问题

情感、态度与价值观:教学过程中,要让学生充分体验到归纳推理不仅可以猜想到一般性的结果,而且可以启发我们发现一般性问题的解决方法。

教学重点:二项式定理及通项公式的掌握及运用

教学难点:二项式定理及通项公式的掌握及运用

授课类型:新授课

课时安排:3课时

教 具:多媒体、实物投影仪

内容分析:

二项式定理是初中乘法公式的推广,是排列组合知识的具体运用,是学习概率的重要基础.这部分知识具有较高应用价值和思维训练价值.中学教材中的二项式定理主要包括:定理本身,通项公式,杨辉三角,二项式系数的性质等.

通过二项式定理的学习应该让学生掌握有关知识,同时在求展开式、其通项、证恒等式、近似计算等方面形成技能或技巧;进一步体会过程分析与特殊化方法等等的运用;重视学生正确情感、态度和世界观的培养和形成.

二项式定理本身是教学重点,因为它是后面一切结果的基础.通项公式,杨辉三角,特殊化方法等意义重大而深远,所以也应该是重点.

二项式定理的证明是一个教学难点.这是因为,证明中符号比较抽象、需要恰当地运用组合数的性质2、需要用到不太熟悉的数学归纳法.

在教学中,努力把表现的机会让给学生,以发挥他们的自主精神;尽量创造让学生活动的机会,以让学生在直接体验中建构自己的知识体系;尽量引导学生的发展和创造意识,以使他们能在再创造的氛围中学习.

教学过程:

一、复习引入:

⑴;

⑵

⑶的各项都是次式,

即展开式应有下面形式的各项:,,,,,

展开式各项的系数:上面个括号中,每个都不取的情况有种,即种,的系数是;恰有个取的情况有种,的系数是,恰有个取的情况有种,的系数是,恰有个取的情况有种,的系数是,有都取的情况有种,的系数是, ∴.

二、讲解新课:

二项式定理:

⑴的展开式的各项都是次式,即展开式应有下面形式的各项:

,,…,,…,,

⑵展开式各项的系数: 每个都不取的情况有种,即种,的系数是;

恰有个取的情况有种,的系数是,……,

恰有个取的情况有种,的系数是,……,

有都取的情况有种,的系数是,

∴,

这个公式所表示的定理叫二项式定理,右边的多项式叫的二项展开式,⑶它有项,各项的系数叫二项式系数,

⑷叫二项展开式的通项,用表示,即通项.

⑸二项式定理中,设,则

三、小结 :二项式定理的探索思路:观察——归纳——猜想——证明;二项式定理及通项公式的特点

四、课后作业: P36 习题1.3A组1. 2. 3.4

五、板书设计(略)

六、教学反思: (a+b) n =

这个公式表示的定理叫做二项式定理,公式右边的多项式叫做 (a+b)n的 ,其中(r=0,1,2,……,n)叫做 , 叫做二项展开式的通项,它是展开式的第 项,展开式共有 个项.

掌握二项式定理和二项展开式的通项公式,并能用它们解决与二项展开式有关的简单问题。

培养归纳猜想,抽象概括,演绎证明等理性思维能力。教材的探求过程将归纳推理与演绎推理有机结合起来,是培养学生数学探究能力的极好载体,教学过程中,要让学生充分体验到归纳推理不仅可以猜想到一般性的结果,而且可以启发我们发现一般性问题的解决方法。

二项式定理是指

这样一个展开式的公式.它是(a+b)2=a2+2ab+b2,(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3…等等展开式的一般形式,在初等数学中它各章节的联系似乎不太多,而在高等数学中它是许多重要公式的共同基础,根据二项式定理的展开,才求得y=xn的导数公式y′=nxn-1,同时=e≈2.718281…也正是由二项式定理的展开规律所确定,而e在高等数学中的地位更是举足轻重,概率中的正态分布,复变函数中的欧拉公式eiθ=cosθ+isinθ,微分方程中二阶变系数方程及高阶常系数方程的解由e的指数形式来表达.且直接由e的定义建立的y=lnx的导数公式y=与积分公式=dxlnx+c是分析学中用的最多的公式之一.而由y=xn的各阶导数为基础建立的泰勒公式;f(x)=f(x0)+(x-x0)2+…(x-x0)n+(θ∈(0,1))以及由此建立的幂级数理论,更是广泛深入到高等数学的各个分支中.

怎样使二项式定理的教学生动有趣

正因为二项式定理在初等数学中与其他内容联系较少,所以教材上教法就显得呆板,单调,课本上先给出一个(a+b)4用组合知识来求展开式的系数的例子.然后推广到一般形式,再用数学归纳法证明,因为证明写得很长,上课时的板书几乎占了整个黑板,所以课必然上得累赘,学生必然感到被动.那么多的算式学生看都不及细看,记也感到吃力,又怎能发挥主体作用?

怎样才能使得在这节课上学生获得主动?采用课前预习;自学辅导;还是学生讨论,或读,议、讲,练,或目标教学,还是设置发现情境?看来这些办法遇到真正困难时都会无能为力,因为这些方法都无法改变算式的冗长,证法的呆板,课堂上的新情境与学生的认知结构中的图式不协调的事实.

而MM教育方式即数学方法论的教育方式却能根据习题理论注意到充分利用数学方法与数学技术把所要证明或计算的形式变换得十分简洁,心理学家皮亚杰一再强调“认识起因于主各体之间的相互作用”[1]只有客体的形式与学生主体认知结构中的图式取得某种一致的时候,才能完成认识的主动建构,也就是学生获得真正的理解.

MM教育方式遵循“兴趣与能力的同步发展规律”和“教,学,研互相促进的规律”[2]在教学中追求简易,重视直观,并巧妙地在应用抽象使问题变得十分有趣,学生学得生动主动,充分发挥其课堂上的主体作用.

1.3.2“杨辉三角”与二项式系数的性质

教学目标:

知识与技能:掌握二项式系数的四个性质。

过程与方法:培养观察发现,抽象概括及分析解决问题的能力。

情感、态度与价值观:要启发学生认真分析书本图1-5-1提供的信息,从特殊到一般,归纳猜想,合情推理得到二项式系数的性质再给出严格的证明。

教学重点:如何灵活运用展开式、通项公式、二项式系数的性质解题

教学难点:如何灵活运用展开式、通项公式、二项式系数的性质解题

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

一、复习引入:

1.二项式定理及其特例:

(1),

(2).

2.二项展开式的通项公式:

3.求常数项、有理项和系数最大的项时,要根据通项公式讨论对的限制;求有理项时要注意到指数及项数的整数性

二、讲解新课:

1二项式系数表(杨辉三角)

展开式的二项式系数,当依次取…时,二项式系数表,表中每行两端都是,除以外的每一个数都等于它肩上两个数的和

2.二项式系数的性质:

展开式的二项式系数是,,,…,.可以看成以为自变量的函数

定义域是,例当时,其图象是个孤立的点(如图)

(1)对称性.与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等(∵).

直线是图象的对称轴.

(2)增减性与最大值.

∵,

∴相对于的增减情况由决定,,

当时,二项式系数逐渐增大.由对称性知它的后半部分是逐渐减小的,且在中间取得最大值;

当是偶数时,中间一项取得最大值;当是奇数时,中间两项,取得最大值.

(3)各二项式系数和:

∵,

令,则

三、讲解范例:

例1.在的展开式中,奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和

证明:在展开式中,令,则,

即,

∴,

即在的展开式中,奇数项的二项式系数的和等于偶数项的二项式系数的和.

说明:由性质(3)及例1知.

例2.已知,求:

(1); (2); (3).

解:(1)当时,,展开式右边为

∴,

当时,,∴,

(2)令, ①

令, ②

①② 得:,∴ .

(3)由展开式知:均为负,均为正,

∴由(2)中①+② 得:,

∴ ,

∴

例3.求(1+x)+(1+x)2+…+(1+x)10展开式中x3的系数

解:

=,

∴原式中实为这分子中的,则所求系数为

例4.在(x2+3x+2)5的展开式中,求x的系数

解:∵

∴在(x+1)5展开式中,常数项为1,含x的项为,

在(2+x)5展开式中,常数项为25=32,含x的项为

∴展开式中含x的项为 ,

∴此展开式中x的系数为240

例5.已知的展开式中,第五项与第三项的二项式系数之比为14;3,求展开式的常数项

解:依题意

∴3n(n-1)(n-2)(n-3)/4!=4n(n-1)/2!n=10

设第r+1项为常数项,又

令,

此所求常数项为180

例6. 设,

当时,求的值

解:令得:

,

∴,

点评:对于,令即可得各项系数的和的值;令即,可得奇数项系数和与偶数项和的关系

例7.求证:.

证(法一)倒序相加:设 ①

又∵ ②

∵,∴,

由①+②得:,

∴,即.

(法二):左边各组合数的通项为

,

∴ .

例8.在的展开式中,求:

①二项式系数的和;

②各项系数的和;

③奇数项的二项式系数和与偶数项的二项式系数和;

④奇数项系数和与偶数项系数和;

⑤的奇次项系数和与的偶次项系数和.

分析:因为二项式系数特指组合数,故在①,③中只需求组合数的和,而与二项式中的系数无关.

解:设(*),

各项系数和即为,奇数项系数和为,偶数项系数和为,的奇次项系数和为,的偶次项系数和.

由于(*)是恒等式,故可用“赋值法”求出相关的系数和.

①二项式系数和为.

②令,各项系数和为.

③奇数项的二项式系数和为,

偶数项的二项式系数和为.

④设,

令,得到…(1),

令,(或,)得…(2)

(1)+(2)得,

∴奇数项的系数和为;

(1)-(2)得,

∴偶数项的系数和为.

⑤的奇次项系数和为;

的偶次项系数和为.

点评:要把“二项式系数的和”与“各项系数和”,“奇(偶)数项系数和与奇(偶)次项系数和”严格地区别开来,“赋值法”是求系数和的常规方法之一.

例9.已知的展开式的系数和比的展开式的系数和大992,求的展开式中:①二项式系数最大的项;②系数的绝对值最大的项.

解:由题意,解得.

①的展开式中第6项的二项式系数最大,

即.

②设第项的系数的绝对值最大,

则

∴,得,即

∴,∴,故系数的绝对值最大的是第4项

例10.已知:的展开式中,各项系数和比它的二项式系数和大.

(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)求展开式中系数最大的项

解:令,则展开式中各项系数和为,

又展开式中二项式系数和为,

∴,.

(1)∵,展开式共项,二项式系数最大的项为第三、四两项,

∴,,

(2)设展开式中第项系数最大,则,

∴,∴,

即展开式中第项系数最大,.

例11.已知,

求证:当为偶数时,能被整除

分析:由二项式定理的逆用化简,再把变形,化为含有因数的多项式

∵,

∴,∵为偶数,∴设(),

∴

() ,

当=时,显然能被整除,

当时,()式能被整除,

所以,当为偶数时,能被整除

三、小结 :二项式定理体现了二项式的正整数幂的展开式的指数、项数、二项式系数等方面的内在联系,涉及到二项展开式中的项和系数的综合问题,只需运用通项公式和二项式系数的性质对条件进行逐个节破,对于与组合数有关的和的问题,赋值法是常用且重要的方法,同时注意二项式定理的逆用

四、课后作业:P36 习题1.3A组5. 6. 7.8 B组1. 2

1.已知展开式中的各项系数的和等于的展开式的常数项,而 展开式的系数的最大的项等于,求的值

答案:

2.设

求:① ②.

答案:①; ②

3.求值:.

答案:

4.设,试求的展开式中:

(1)所有项的系数和;

(2)所有偶次项的系数和及所有奇次项的系数和 答案:(1);

(2)所有偶次项的系数和为;所有奇次项的系数和为

五、板书设计(略)

六、教学反思:

二项展开式中的二项式系数都是一些特殊的组合数,它有三条性质,要理解和掌握好,同时要注意“系数”与“二项式系数”的区别,不能混淆,只有二项式系数最大的才是中间项,而系数最大的不一定是中间项,尤其要理解和掌握“取特值”法,它是解决有关二项展开式系数的问题的重要手段。

二项式定理概念的引入,我们已经学过(a+b)2=a2+2ab+b2,(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3,那么对一般情况;(a+b)n展开后应有什么规律,这里n∈N,这就是我们这节课“二项式定理”要研究的内容.

选择实验归纳的研究方式,对(a+b)n一般形式的研究与求数列{an}的通项公式有些类似,大家想想,求an时我们用了什么方法,学生:先写出前n项,再观察规律,猜测其表达式,最后用数学归纳法证明,老师:大家说得很正确,现在我们用同样的方式来研究(a+b)4的展开,因(a+b)4=(a+b)3(a+b),我们可以用(a+b)3展开的结论计算(a+b)4(由学生板演完成,体会计算规律)然后老师把计算过程总结为如下形式:

(a+b)4=(a+b)3(a+b)=(a3+3a2b+3ab2+b3)(a+b)=a4+3a3b2+ab3+3a2b2+3ab3+b4=a4+4a3b+6a2b2+4ab3+b4.

对计算的化算:对(a+b)n展开式中的项,字母指数的变化规律是十分明显的,大家能说出它们的规律吗?学生:a的指数从n逐次降到0,b的指数从0逐次升到n,老师:大家说的很对,这样一来展开式的项数就是从0到n的(n+1) 项了,但唯独系数规律还是“犹抱琵琶半遮面”使我们难以发现,但我们仍可用来表示,它这样一来(a+b)n的展开形式就可写成(a+b)n=现在的问题就是要找的表达形式.为此我们要采用抽象分析法来化简计算

第二章随机变量及其分布

2.1.1离散型随机变量

教学目标:

知识目标:1.理解随机变量的意义;

2.学会区分离散型与非离散型随机变量,并能举出离散性随机变量

的例子;

3.理解随机变量所表示试验结果的含义,并恰当地定义随机变量.

能力目标:发展抽象、概括能力,提高实际解决问题的能力.

情感目标:学会合作探讨,体验成功,提高学习数学的兴趣.

教学重点:随机变量、离散型随机变量、连续型随机变量的意义

教学难点:随机变量、离散型随机变量、连续型随机变量的意义

授课类型:新授课

课时安排:1课时

教 具:多媒体、实物投影仪

内容分析:

本章是在初中“统计初步”和高中必修课“概率”的基础上,学习随机变量和统计的一些知识.学习这些知识后,我们将能解决类似引言中的一些实际问题

教学过程:

一、复习引入:

展示教科书章头提出的两个实际问题(有条件的学校可用计算机制作好课件辅助教学),激发学生的求知欲

某人射击一次,可能出现命中0环,命中1环,…,命中10环等结果,即可能出现的结果可能由0,1,……10这11个数表示;

某次产品检验,在可能含有次品的100件产品中任意抽取4件,那么其中含有的次品可能是0件,1件,2件,3件,4件,即可能出现的结果可以由0,1,2,3,4这5个数表示

在这些随机试验中,可能出现的结果都可以用一个数来表示.这个数在随机试验前是否是预先确定的?在不同的随机试验中,结果是否不变?

观察,概括出它们的共同特点

二、讲解新课:

思考1:掷一枚骰子,出现的点数可以用数字1 , 2 ,3,4,5,6来表示.那么掷一枚硬币的结果是否也可以用数字来表示呢?

掷一枚硬币,可能出现正面向上、反面向上两种结果.虽然这个随机试验的结果不具有数量性质,但我们可以用数1和 0分别表示正面向上和反面向上(图2.1一1 ) .

在掷骰子和掷硬币的随机试验中,我们确定了一个对应关系,使得每一个试验结果都用一个确定的数字表示.在这个对应关系下,数字随着试验结果的变化而变化.

定义1:随着试验结果变化而变化的变量称为随机变量(random variable ).随机变量常用字母 X , Y,,,… 表示.

思考2:随机变量和函数有类似的地方吗?

随机变量和函数都是一种映射,随机变量把随机试验的结果映为实数,函数把实数映为实数.在这两种映射之间,试验结果的范围相当于函数的定义域,随机变量的取值范围相当于函数的值域.我们把随机变量的取值范围叫做随机变量的值域.

例如,在含有10件次品的100 件产品中,任意抽取4件,可能含有的次品件数X 将随着抽取结果的变化而变化,是一个随机变量,其值域是{0, 1, 2 , 3, 4 } .

利用随机变量可以表达一些事件.例如{X=0}表示“抽出0件次品” , {X =4}表示“抽出4件次品”等.你能说出{X< 3 }在这里表示什么事件吗?“抽出 3 件以上次品”又如何用 X 表示呢?

定义2:所有取值可以一一列出的随机变量,称为离散型随机变量 ( discrete random variable ) .

离散型随机变量的例子很多.例如某人射击一次可能命中的环数 X 是一个离散型随机变量,它的所有可能取值为0,1,…,10;某网页在24小时内被浏览的次数Y也是一个离散型随机变量,它的所有可能取值为0, 1,2,….

思考3:电灯的寿命X是离散型随机变量吗?

电灯泡的寿命 X 的可能取值是任何一个非负实数,而所有非负实数不能一一列出,所以 X 不是离散型随机变量.

在研究随机现象时,需要根据所关心的问题恰当地定义随机变量.例如,如果我们仅关心电灯泡的使用寿命是否超过1000 小时,那么就可以定义如下的随机变量:

与电灯泡的寿命 X 相比较,随机变量Y的构造更简单,它只取两个不同的值0和1,是一个离散型随机变量,研究起来更加容易.

连续型随机变量: 对于随机变量可能取的值,可以取某一区间内的一切值,这样的变量就叫做连续型随机变量

如某林场树木最高达30米,则林场树木的高度是一个随机变量,它可以取(0,30]内的一切值

4.离散型随机变量与连续型随机变量的区别与联系: 离散型随机变量与连续型随机变量都是用变量表示随机试验的结果;但是离散型随机变量的结果可以按一定次序一一列出,而连续性随机变量的结果不可以一一列出

注意:(1)有些随机试验的结果虽然不具有数量性质,但可以用数量来表达如投掷一枚硬币,=0,表示正面向上,=1,表示反面向上

(2)若是随机变量,是常数,则也是随机变量

三、讲解范例:

例1. 写出下列随机变量可能取的值,并说明随机变量所取的值表示的随机试验的结果

(1)一袋中装有5只同样大小的白球,编号为1,2,3,4,5 现从该袋内随机取出3只球,被取出的球的最大号码数ξ;

(2)某单位的某部电话在单位时间内收到的呼叫次数η

解:(1) ξ可取3,4,5

ξ=3,表示取出的3个球的编号为1,2,3;

ξ=4,表示取出的3个球的编号为1,2,4或1,3,4或2,3,4;

ξ=5,表示取出的3个球的编号为1,2,5或1,3,5或1,4,5或2,3或3,4,5

(2)η可取0,1,…,n,…

η=i,表示被呼叫i次,其中i=0,1,2,…

例2. 抛掷两枚骰子各一次,记第一枚骰子掷出的点数与第二枚骰子掷出的点数的差为ξ,试问:“ξ> 4”表示的试验结果是什么?

答:因为一枚骰子的点数可以是1,2,3,4,5,6六种结果之一,由已知得-5≤ξ≤5,也就是说“ξ>4”就是“ξ=5”所以,“ξ>4”表示第一枚为6点,第二枚为1点

例3 某城市出租汽车的起步价为10元,行驶路程不超出4km,则按10元的标准收租车费若行驶路程超出4km,则按每超出lkm加收2元计费(超出不足1km的部分按lkm计).从这个城市的民航机场到某宾馆的路程为15km.某司机常驾车在机场与此宾馆之间接送旅客,由于行车路线的不同以及途中停车时间要转换成行车路程(这个城市规定,每停车5分钟按lkm路程计费),这个司机一次接送旅客的行车路程ξ是一个随机变量,他收旅客的租车费可也是一个随机变量

(1)求租车费η关于行车路程ξ的关系式;

(Ⅱ)已知某旅客实付租车费38元,而出租汽车实际行驶了15km,问出租车在途中因故停车累计最多几分钟?

解:(1)依题意得η=2(ξ-4)+10,即η=2ξ+2

(Ⅱ)由38=2ξ+2,得ξ=18,5×(18-15)=15.

所以,出租车在途中因故停车累计最多15分钟.

四、小结 :随机变量离散型、随机变量连续型随机变量的概念 随机变量ξ是关于试验结果的函数,即每一个试验结果对应着一个实数;随机变量ξ的线性组合η=aξ+b(其中a、b是常数)也是随机变量

五、课后作业:

六、板书设计(略)

七、教学反思:

1、怎样防止所谓新课程理念流于形式,如何合理选择值得讨论的问题,实现学生实质意义的参与.

2、防止过于追求教学的情境化倾向,怎样把握一个度.

2.?1.2离散型随机变量的分布列

教学目标:

知识与技能:会求出某些简单的离散型随机变量的概率分布。

过程与方法:认识概率分布对于刻画随机现象的重要性。

情感、态度与价值观:认识概率分布对于刻画随机现象的重要性。

教学重点:离散型随机变量的分布列的概念

教学难点:求简单的离散型随机变量的分布列

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

一、复习引入:

1.随机变量:如果随机试验的结果可以用一个变量来表示,那么这样的变量叫做随机变量 随机变量常用希腊字母ξ、η等表示

2. 离散型随机变量:对于随机变量可能取的值,可以按一定次序一一列出,这样的随机变量叫做离散型随机变量

3.连续型随机变量: 对于随机变量可能取的值,可以取某一区间内的一切值,这样的变量就叫做连续型随机变量

4.离散型随机变量与连续型随机变量的区别与联系: 离散型随机变量与连续型随机变量都是用变量表示随机试验的结果;但是离散型随机变量的结果可以按一定次序一一列出,而连续性随机变量的结果不可以一一列出

若是随机变量,是常数,则也是随机变量 并且不改变其属性(离散型、连续型)

请同学们阅读课本P5-6的内容,说明什么是随机变量的分布列?

二、讲解新课:

1. 分布列:设离散型随机变量ξ可能取得值为

x1,x2,…,x3,…,

ξ取每一个值xi(i=1,2,…)的概率为,则称表

ξ

x1

x2

…

xi

…

P

P1

P2

…

Pi

…

为随机变量ξ的概率分布,简称ξ的分布列

2. 分布列的两个性质:任何随机事件发生的概率都满足:,并且不可能事件的概率为0,必然事件的概率为1.由此你可以得出离散型随机变量的分布列都具有下面两个性质:

⑴Pi≥0,i=1,2,…; ⑵P1+P2+…=1.

对于离散型随机变量在某一范围内取值的概率等于它取这个范围内各个值的概率的和 即

3.两点分布列:

例1.在掷一枚图钉的随机试验中,令

如果针尖向上的概率为,试写出随机变量 X 的分布列.

解:根据分布列的性质,针尖向下的概率是() .于是,随机变量 X 的分布列是

ξ

0

1

P

像上面这样的分布列称为两点分布列.

两点分布列的应用非常广泛.如抽取的彩券是否中奖;买回的一件产品是否为正品;新生婴儿的性别;投篮是否命中等,都可以用两点分布列来研究.如果随机变量X的分布列为两点分布列,就称X服从两点分布 ( two一point distribution),而称=P (X = 1)为成功概率.

两点分布又称0一1分布.由于只有两个可能结果的随机试验叫伯努利( Bernoulli ) 试验,所以还称这种分布为伯努利分布.

,,,.

4. 超几何分布列:

例 2.在含有 5 件次品的 100 件产品中,任取 3 件,试求:

(1)取到的次品数X 的分布列;(2)至少取到1件次品的概率.

解: (1)由于从 100 件产品中任取3 件的结果数为,从100 件产品中任取3件,

其中恰有k 件次品的结果数为,那么从 100 件产品中任取 3 件,其中恰有 k 件次品的概率为。所以随机变量 X 的分布列是

X

0

1

2

3

P

(2)根据随机变量X 的分布列,可得至少取到 1 件次品的概率

P ( X≥1 ) = P ( X = 1 ) + P ( X = 2 ) + P ( X = 3 )

≈0.138 06 + 0. 005 88 + 0. 00006

= 0. 144 00 .

一般地,在含有M 件次品的 N 件产品中,任取 n 件,其中恰有X件次品数,则事件 {X=k}发生的概率为,其中,且.称分布列

X

0

1

…

P

…

为超几何分布列.如果随机变量 X 的分布列为超几何分布列,则称随机变量 X 服从超几何分布.

例 3.在某年级的联欢会上设计了一个摸奖游戏,在一个口袋中装有10个红球和20个白球,这些球除颜色外完全相同.一次从中摸出5个球,至少摸到3个红球就中奖.求中奖的概率.

解:设摸出红球的个数为X,则X服从超几何分布,其中 N = 30 , M=10, n=5 .于是中奖的概率 P (X≥3 ) = P (X =3 ) + P ( X = 4 )十 P ( X = 5 )

=≈0.191.

思考:如果要将这个游戏的中奖率控制在55%左右,那么应该如何设计中奖规则?

例4.已知一批产品共 件,其中 件是次品,从中任取 件,试求这 件产品中所含次品件数 的分布律。 解 显然,取得的次品数 只能是不大于 与 最小者的非负整数,即 的可能取值为:0,1,…,,由古典概型知 此时称 服从参数为的超几何分布。 注 超几何分布的上述模型中,“任取 件”应理解为“不放回地一次取一件,连续取 件”.如果是有放回地抽取,就变成了 重贝努利试验,这时概率分布就是二项分布.所以两个分布的区别就在于是不放回地抽样,还是有放回地抽样.若产品总数 很大时,那么不放回抽样可以近似地看成有放回抽样.因此,当 时,超几何分布的极限分布就是二项分布,即有如下定理. 定理 如果当 时,,那么当 时( 不变),则 。 由于普阿松分布又是二项分布的极限分布,于是有:

超几何分布 二项分布 普阿松分布.

例5.一盒中放有大小相同的红色、绿色、黄色三种小球,已知红球个数是绿球个数的两倍,黄球个数是绿球个数的一半.现从该盒中随机取出一个球,若取出红球得1分,取出黄球得0分,取出绿球得-1分,试写出从该盒中取出一球所得分数ξ的分布列.

分析:欲写出ξ的分布列,要先求出ξ的所有取值,以及ξ取每一值时的概率.

解:设黄球的个数为n,由题意知

绿球个数为2n,红球个数为4n,盒中的总数为7n.

∴ ,,.

所以从该盒中随机取出一球所得分数ξ的分布列为

ξ

1

0

-1

P

说明:在写出ξ的分布列后,要及时检查所有的概率之和是否为1.

例6.某一射手射击所得的环数ξ的分布列如下:

ξ

4

5

6

7

8

9

10

P

0.02

0.04

0.06

0.09

0.28

0.29

0.22

求此射手“射击一次命中环数≥7”的概率.

分析:“射击一次命中环数≥7”是指互斥事件“ξ=7”、“ξ=8”、“ξ=9”、“ξ=10”的和,根据互斥事件的概率加法公式,可以求得此射手“射击一次命中环数≥7”的概率.

解:根据射手射击所得的环数ξ的分布列,有

P(ξ=7)=0.09,P(ξ=8)=0.28,P(ξ=9)=0.29,P(ξ=10)=0.22.

所求的概率为 P(ξ≥7)=0.09+0.28+0.29+0.22=0.88

四、课堂练习:某一射手射击所得环数分布列为

4

5

6

7

8

9

10

P

0.02

0.04

0.06

0.09

0.28

0.29

0.22

求此射手“射击一次命中环数≥7”的概率

解:“射击一次命中环数≥7”是指互斥事件“=7”,“=8”,“=9”,“=10”的和,根据互斥事件的概率加法公式,有:

P(≥7)=P(=7)+P(=8)+P(=9)+P(=10)=0.88

注:求离散型随机变量的概率分布的步骤:

(1)确定随机变量的所有可能的值xi

(2)求出各取值的概率p(=xi)=pi

(3)画出表格

五、小结 :⑴根据随机变量的概率分步(分步列),可以求随机事件的概率;⑵两点分布是一种常见的离散型随机变量的分布,它是概率论中最重要的几种分布之一 (3) 离散型随机变量的超几何分布

六、课后作业:

七、板书设计(略)

八、课后记:

预习提纲:

⑴什么叫做离散型随机变量ξ的数学期望?它反映了离散型随机变量的什么特征?

⑵离散型随机变量ξ的数学期望有什么性质?

2.?2.1条件概率

教学目标:

知识与技能:通过对具体情景的分析,了解条件概率的定义。

过程与方法:掌握一些简单的条件概率的计算。

情感、态度与价值观:通过对实例的分析,会进行简单的应用。

教学重点:条件概率定义的理解

教学难点:概率计算公式的应用

授课类型:新授课

课时安排:1课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学设想:引导学生形成 “自主学习”与“合作学习”等良好的学习方式。

教学过程:

一、复习引入:

探究: 三张奖券中只有一张能中奖,现分别由三名同学无放回地抽取,问最后一名同学抽到中奖奖券的概率是否比前两名同学小.

若抽到中奖奖券用“Y ”表示,没有抽到用“ ”,表示,那么三名同学的抽奖结果共有三种可能:Y,Y和 Y.用 B 表示事件“最后一名同学抽到中奖奖券” , 则 B 仅包含一个基本事件Y.由古典概型计算公式可知,最后一名同学抽到中奖奖券的概率为.

思考:如果已经知道第一名同学没有抽到中奖奖券,那么最后一名同学抽到奖券的概率又是多少?

因为已知第一名同学没有抽到中奖奖券,所以可能出现的基本事件只有Y和Y.而“最后一名同学抽到中奖奖券”包含的基本事件仍是Y.由古典概型计算公式可知.最后一名同学抽到中奖奖券的概率为,不妨记为P(B|A ) ,其中A表示事件“第一名同学没有抽到中奖奖券”.

已知第一名同学的抽奖结果为什么会影响最后一名同学抽到中奖奖券的概率呢?

在这个问题中,知道第一名同学没有抽到中奖奖券,等价于知道事件 A 一定会发生,导致可能出现的基本事件必然在事件 A 中,从而影响事件 B 发生的概率,使得 P ( B|A )≠P ( B ) .

思考:对于上面的事件A和事件B,P ( B|A)与它们的概率有什么关系呢?

用表示三名同学可能抽取的结果全体,则它由三个基本事件组成,即={Y, Y,Y}.既然已知事件A必然发生,那么只需在A={Y, Y}的范围内考虑问题,即只有两个基本事件Y和Y.在事件 A 发生的情况下事件B发生,等价于事件 A 和事件 B 同时发生,即 AB 发生.而事件 AB 中仅含一个基本事件Y,因此

==.

其中n ( A)和 n ( AB)分别表示事件 A 和事件 AB 所包含的基本事件个数.另一方面,根据古典概型的计算公式,

其中 n()表示中包含的基本事件个数.所以,

=.

因此,可以通过事件A和事件AB的概率来表示P(B| A ) .

条件概率

1.定义

设A和B为两个事件,P(A)>0,那么,在“A已发生”的条件下,B发生的条件概率(conditional probability ). 读作A 发生的条件下 B 发生的概率.

定义为.

由这个定义可知,对任意两个事件A、B,若,则有

. 并称上式微概率的乘法公式.

2.P(·|B)的性质:

(1)非负性:对任意的Af. ;

(2)规范性:P(|B)=1;

(3)可列可加性:如果是两个互斥事件,则.

更一般地,对任意的一列两两部相容的事件(I=1,2…),有

P =.

例1.在5道题中有3道理科题和2道文科题.如果不放回地依次抽取2 道题,求:

(l)第1次抽到理科题的概率;

(2)第1次和第2次都抽到理科题的概率;

(3)在第 1 次抽到理科题的条件下,第2次抽到理科题的概率.

解:设第1次抽到理科题为事件A,第2次抽到理科题为事件B,则第1次和第2次都抽到理科题为事件AB.

(1)从5道题中不放回地依次抽取2道的事件数为n()==20.

根据分步乘法计数原理,n (A)==12 .于是 .

(2)因为 n (AB)==6 ,所以.

(3)解法 1 由( 1 ) ( 2 )可得,在第 1 次抽到理科题的条件下,第 2 次抽到理科题的概.

解法2 因为 n (AB)=6 , n (A)=12 ,所以.

例2.一张储蓄卡的密码共位数字,每位数字都可从0~9中任选一个.某人在银行自动提款机上取钱时,忘记了密码的最后一位数字,求:

(1)任意按最后一位数字,不超过 2 次就按对的概率;

(2)如果他记得密码的最后一位是偶数,不超过2次就按对的概率.

解:设第i次按对密码为事件(i=1,2) ,则表示不超过2次就按对密码.

(1)因为事件与事件互斥,由概率的加法公式得

.

(2)用B 表示最后一位按偶数的事件,则

.

巩固练习: 课本55页练习1、2

课外作业:第60页 习题 2. 2 1 ,2 ,3

教学反思:

1. 通过对具体情景的分析,了解条件概率的定义。

2. 掌握一些简单的条件概率的计算。

3. 通过对实例的分析,会进行简单的应用。

2.2.2事件的相互独立性

教学目标:

知识与技能:理解两个事件相互独立的概念。

过程与方法:能进行一些与事件独立有关的概率的计算。

情感、态度与价值观:通过对实例的分析,会进行简单的应用。

教学重点:独立事件同时发生的概率

教学难点:有关独立事件发生的概率计算

授课类型:新授课

课时安排:2课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

一、复习引入:

1 事件的定义:随机事件:在一定条件下可能发生也可能不发生的事件;

必然事件:在一定条件下必然发生的事件;

不可能事件:在一定条件下不可能发生的事件

2.随机事件的概率:一般地,在大量重复进行同一试验时,事件发生的频率总是接近某个常数,在它附近摆动,这时就把这个常数叫做事件的概率,记作.

3.概率的确定方法:通过进行大量的重复试验,用这个事件发生的频率近似地作为它的概率;

4.概率的性质:必然事件的概率为,不可能事件的概率为,随机事件的概率为,必然事件和不可能事件看作随机事件的两个极端情形

5基本事件:一次试验连同其中可能出现的每一个结果(事件)称为一个基本事件

6.等可能性事件:如果一次试验中可能出现的结果有个,而且所有结果出现的可能性都相等,那么每个基本事件的概率都是,这种事件叫等可能性事件

7.等可能性事件的概率:如果一次试验中可能出现的结果有个,而且所有结果都是等可能的,如果事件包含个结果,那么事件的概率

8.等可能性事件的概率公式及一般求解方法

9.事件的和的意义:对于事件A和事件B是可以进行加法运算的

10 互斥事件:不可能同时发生的两个事件.

一般地:如果事件中的任何两个都是互斥的,那么就说事件彼此互斥

11.对立事件:必然有一个发生的互斥事件.

12.互斥事件的概率的求法:如果事件彼此互斥,那么

=

探究:

(1)甲、乙两人各掷一枚硬币,都是正面朝上的概率是多少?

事件:甲掷一枚硬币,正面朝上;事件:乙掷一枚硬币,正面朝上

(2)甲坛子里有3个白球,2个黑球,乙坛子里有2个白球,2个黑球,从这两个坛子里分别摸出1个球,它们都是白球的概率是多少?

事件:从甲坛子里摸出1个球,得到白球;事件:从乙坛子里摸出1个球,得到白球

问题(1)、(2)中事件、是否互斥?(不互斥)可以同时发生吗?(可以)

问题(1)、(2)中事件(或)是否发生对事件(或)发生的概率有无影响?(无影响)

思考:三张奖券中只有一张能中奖,现分别由三名同学有放回地抽取,事件A为“第一名同学没有抽到中奖奖券”, 事件B为“最后一名同学抽到中奖奖券”. 事件A的发生会影响事件B 发生的概率吗?

显然,有放回地抽取奖券时,最后一名同学也是从原来的三张奖券中任抽一张,因此第一名同学抽的结果对最后一名同学的抽奖结果没有影响,即事件A的发生不会影响事件B 发生的概率.于是P(B| A)=P(B), P(AB)=P( A ) P ( B |A)=P(A)P(B).

二、讲解新课:

1.相互独立事件的定义:

设A, B为两个事件,如果 P ( AB ) = P ( A ) P ( B ) , 则称事件A与事件B相互独立(mutually independent ) .

事件(或)是否发生对事件(或)发生的概率没有影响,这样的两个事件叫做相互独立事件

若与是相互独立事件,则与,与,与也相互独立

2.相互独立事件同时发生的概率:

问题2中,“从这两个坛子里分别摸出1个球,它们都是白球”是一个事件,它的发生,就是事件,同时发生,记作.(简称积事件)

从甲坛子里摸出1个球,有5种等可能的结果;从乙坛子里摸出1个球,有4种等可能的结果于是从这两个坛子里分别摸出1个球,共有种等可能的结果同时摸出白球的结果有种所以从这两个坛子里分别摸出1个球,它们都是白球的概率.

另一方面,从甲坛子里摸出1个球,得到白球的概率,从乙坛子里摸出1个球,得到白球的概率.显然.

这就是说,两个相互独立事件同时发生的概率,等于每个事件发生的概率的积一般地,如果事件相互独立,那么这个事件同时发生的概率,等于每个事件发生的概率的积,即 .

3.对于事件A与B及它们的和事件与积事件有下面的关系:

三、讲解范例:

例 1.某商场推出二次开奖活动,凡购买一定价值的商品可以获得一张奖券.奖券上有一个兑奖号码,可以分别参加两次抽奖方式相同的兑奖活动.如果两次兑奖活动的中奖概率都是 0 . 05 ,求两次抽奖中以下事件的概率:

(1)都抽到某一指定号码;

(2)恰有一次抽到某一指定号码;

(3)至少有一次抽到某一指定号码.

解: (1)记“第一次抽奖抽到某一指定号码”为事件A, “第二次抽奖抽到某一指定号码”为事件B ,则“两次抽奖都抽到某一指定号码”就是事件AB.由于两次抽奖结果互不影响,因此A与B相互独立.于是由独立性可得,两次抽奖都抽到某一指定号码的概率

P ( AB ) = P ( A ) P ( B ) = 0. 05×0.05 = 0.0025.

(2 ) “两次抽奖恰有一次抽到某一指定号码”可以用(A)U(B)表示.由于事件A与B互斥,根据概率加法公式和相互独立事件的定义,所求的概率为

P (A)十P(B)=P(A)P()+ P()P(B )

= 0. 05×(1-0.05 ) + (1-0.05 ) ×0.05 = 0. 095.

( 3 ) “两次抽奖至少有一次抽到某一指定号码”可以用(AB ) U ( A)U(B)表示.由于事件 AB , A和B 两两互斥,根据概率加法公式和相互独立事件的定义,所求的概率为 P ( AB ) + P(A)+ P(B ) = 0.0025 +0. 095 = 0. 097 5.

例2.甲、乙二射击运动员分别对一目标射击次,甲射中的概率为,乙射中的概率为,求:

(1)人都射中目标的概率; (2)人中恰有人射中目标的概率;

(3)人至少有人射中目标的概率; (4)人至多有人射中目标的概率?

解:记“甲射击次,击中目标”为事件,“乙射击次,击中目标”为事件,则与,与,与,与为相互独立事件,

(1)人都射中的概率为:,

∴人都射中目标的概率是.

(2)“人各射击次,恰有人射中目标”包括两种情况:一种是甲击中、乙未击中(事件发生),另一种是甲未击中、乙击中(事件发生)根据题意,事件与互斥,根据互斥事件的概率加法公式和相互独立事件的概率乘法公式,所求的概率为:

∴人中恰有人射中目标的概率是.

(3)(法1):2人至少有1人射中包括“2人都中”和“2人有1人不中”2种情况,其概率为.

(法2):“2人至少有一个击中”与“2人都未击中”为对立事件,

2个都未击中目标的概率是,

∴“两人至少有1人击中目标”的概率为.

(4)(法1):“至多有1人击中目标”包括“有1人击中”和“2人都未击中”,

故所求概率为:

.

(法2):“至多有1人击中目标”的对立事件是“2人都击中目标”,

故所求概率为

例 3.在一段线路中并联着3个自动控制的常开开关,只要其中有1个开关能够闭合,线路就能正常工作假定在某段时间内每个开关能够闭合的概率都是0.7,计算在这段时间内线路正常工作的概率

解:分别记这段时间内开关,,能够闭合为事件,,.

由题意,这段时间内3个开关是否能够闭合相互之间没有影响根据相互独立事件的概率乘法公式,这段时间内3个开关都不能闭合的概率是

∴这段时间内至少有1个开关能够闭合,,从而使线路能正常工作的概率是

.

答:在这段时间内线路正常工作的概率是.

变式题1:如图添加第四个开关与其它三个开关串联,在某段时间内此开关能够闭合的概率也是0.7,计算在这段时间内线路正常工作的概率

()

变式题2:如图两个开关串联再与第三个开关并联,在某段时间内每个开关能够闭合的概率都是0.7,计算在这段时间内线路正常工作的概率

方法一:

方法二:分析要使这段时间内线路正常工作只要排除开且与至少有1个开的情况

例 4.已知某种高炮在它控制的区域内击中敌机的概率为0.2.

(1)假定有5门这种高炮控制某个区域,求敌机进入这个区域后未被击中的概率;

(2)要使敌机一旦进入这个区域后有0.9以上的概率被击中,需至少布置几门高炮?

分析:因为敌机被击中的就是至少有1门高炮击中敌机,故敌机被击中的概率即为至少有1门高炮击中敌机的概率

解:(1)设敌机被第k门高炮击中的事件为(k=1,2,3,4,5),那么5门高炮都未击中敌机的事件为.

∵事件,,,,相互独立,

∴敌机未被击中的概率为

=

∴敌机未被击中的概率为.

(2)至少需要布置门高炮才能有0.9以上的概率被击中,仿(1)可得:

敌机被击中的概率为1-

∴令,∴

两边取常用对数,得

∵,∴ ∴至少需要布置11门高炮才能有0.9以上的概率击中敌机

点评:上面例1和例2的解法,都是解应用题的逆向思考方法采用这种方法在解决带有词语“至多”、“至少”的问题时的运用,常常能使问题的解答变得简便

四、小结 :两个事件相互独立,是指它们其中一个事件的发生与否对另一个事件发生的概率没有影响一般地,两个事件不可能即互斥又相互独立,因为互斥事件是不可能同时发生的,而相互独立事件是以它们能够同时发生为前提的相互独立事件同时发生的概率等于每个事件发生的概率的积,这一点与互斥事件的概率和也是不同的

五、课后作业:课本58页练习1、2、3 第60页 习题 2. 2A组4. B组1

六、板书设计(略)

七、教学反思:

1. 理解两个事件相互独立的概念。

2. 能进行一些与事件独立有关的概率的计算。

3. 通过对实例的分析,会进行简单的应用。

2.2.3独立重复实验与二项分布

教学目标:

知识与技能:理解n次独立重复试验的模型及二项分布,并能解答一些简单的实际问题。

过程与方法:能进行一些与n次独立重复试验的模型及二项分布有关的概率的计算。

情感、态度与价值观:承前启后,感悟数学与生活的和谐之美 ,体现数学的文化功能与人文价值。

教学重点:理解n次独立重复试验的模型及二项分布,并能解答一些简单的实际问题

教学难点:能进行一些与n次独立重复试验的模型及二项分布有关的概率的计算

授课类型:新授课

课时安排:1课时

教 具:多媒体、实物投影仪

教学过程:

一、复习引入:

1� 事件的定义:随机事件:在一定条件下可能发生也可能不发生的事件;

必然事件:在一定条件下必然发生的事件;

不可能事件:在一定条件下不可能发生的事件

2.随机事件的概率:一般地,在大量重复进行同一试验时,事件发生的频率总是接近某个常数,在它附近摆动,这时就把这个常数叫做事件的概率,记作.

3.概率的确定方法:通过进行大量的重复试验,用这个事件发生的频率近似地作为它的概率;

4.概率的性质:必然事件的概率为,不可能事件的概率为,随机事件的概率为,必然事件和不可能事件看作随机事件的两个极端情形

5�基本事件:一次试验连同其中可能出现的每一个结果(事件)称为一个基本事件

6.等可能性事件:如果一次试验中可能出现的结果有个,而且所有结果出现的可能性都相等,那么每个基本事件的概率都是,这种事件叫等可能性事件

7.等可能性事件的概率:如果一次试验中可能出现的结果有个,而且所有结果都是等可能的,如果事件包含个结果,那么事件的概率

8.等可能性事件的概率公式及一般求解方法

9.事件的和的意义:对于事件A和事件B是可以进行加法运算的

10 互斥事件:不可能同时发生的两个事件.

一般地:如果事件中的任何两个都是互斥的,那么就说事件彼此互斥

11.对立事件:必然有一个发生的互斥事件.

12.互斥事件的概率的求法:如果事件彼此互斥,那么

=

13.相互独立事件:事件(或)是否发生对事件(或)发生的概率没有影响,这样的两个事件叫做相互独立事件

若与是相互独立事件,则与,与,与也相互独立

14.相互独立事件同时发生的概率:

一般地,如果事件相互独立,那么这个事件同时发生的概率,等于每个事件发生的概率的积,

二、讲解新课:

1�独立重复试验的定义:

指在同样条件下进行的,各次之间相互独立的一种试验

2.独立重复试验的概率公式:

一般地,如果在1次试验中某事件发生的概率是,那么在次独立重复试验中这个事件恰好发生次的概率.

它是展开式的第项

3.离散型随机变量的二项分布:在一次随机试验中,某事件可能发生也可能不发生,在n次独立重复试验中这个事件发生的次数ξ是一个随机变量.如果在一次试验中某事件发生的概率是P,那么在n次独立重复试验中这个事件恰好发生k次的概率是

,(k=0,1,2,…,n,).

于是得到随机变量ξ的概率分布如下:

ξ

0

1

…

k

…

n

P

…

…

由于恰好是二项展开式

中的各项的值,所以称这样的随机变量ξ服从二项分布(binomial distribution ),

记作ξ~B(n,p),其中n,p为参数,并记=b(k;n,p).

三、讲解范例:

例1.某射手每次射击击中目标的概率是0 . 8.求这名射手在 10 次射击中,

(1)恰有 8 次击中目标的概率;

(2)至少有 8 次击中目标的概率.(结果保留两个有效数字.)

解:设X为击中目标的次数,则X~B (10, 0.8 ) .

(1)在 10 次射击中,恰有 8 次击中目标的概率为

P (X = 8 ) =.

(2)在 10 次射击中,至少有 8 次击中目标的概率为

P (X≥8) = P (X = 8) + P ( X = 9 ) + P ( X = 10 )

.

例2.(2000年高考题)某厂生产电子元件,其产品的次品率为5%.现从一批产品中任意地连续取出2件,写出其中次品数ξ的概率分布.

解:依题意,随机变量ξ~B(2,5%).所以,

P(ξ=0)=(95%)=0.9025,P(ξ=1)=(5%)(95%)=0.095,

P()=(5%)=0.0025.

因此,次品数ξ的概率分布是

ξ

0

1

2

P

0.9025

0.095

0.0025

例3.重复抛掷一枚筛子5次得到点数为6的次数记为ξ,求P(ξ>3).

解:依题意,随机变量ξ~B.

∴P(ξ=4)==,P(ξ=5)==.

∴P(ξ>3)=P(ξ=4)+P(ξ=5)=

例4.某气象站天气预报的准确率为,计算(结果保留两个有效数字):

(1)5次预报中恰有4次准确的概率;

(2)5次预报中至少有4次准确的概率

解:(1)记“预报1次,结果准确”为事件.预报5次相当于5次独立重复试验,根据次独立重复试验中某事件恰好发生次的概率计算公式,5次预报中恰有4次准确的概率

答:5次预报中恰有4次准确的概率约为0.41.

(2)5次预报中至少有4次准确的概率,就是5次预报中恰有4次准确的概率与5次预报都准确的概率的和,即

答:5次预报中至少有4次准确的概率约为0.74.

例5.某车间的5台机床在1小时内需要工人照管的概率都是,求1小时内5台机床中至少2台需要工人照管的概率是多少?(结果保留两个有效数字)

解:记事件=“1小时内,1台机器需要人照管”,1小时内5台机器需要照管相当于5次独立重复试验

1小时内5台机床中没有1台需要工人照管的概率,

1小时内5台机床中恰有1台需要工人照管的概率,

所以1小时内5台机床中至少2台需要工人照管的概率为

答:1小时内5台机床中至少2台需要工人照管的概率约为.

点评:“至多”,“至少”问题往往考虑逆向思维法

例6.某人对一目标进行射击,每次命中率都是0.25,若使至少命中1次的概率不小于0.75,至少应射击几次?

解:设要使至少命中1次的概率不小于0.75,应射击次

记事件=“射击一次,击中目标”,则.

∵射击次相当于次独立重复试验,

∴事件至少发生1次的概率为.

由题意,令,∴,∴,

∴至少取5.

答:要使至少命中1次的概率不小于0.75,至少应射击5次

例7.十层电梯从低层到顶层停不少于3次的概率是多少?停几次概率最大?

解:依题意,从低层到顶层停不少于3次,应包括停3次,停4次,停5次,……,直到停9次

∴从低层到顶层停不少于3次的概率

设从低层到顶层停次,则其概率为,

∴当或时,最大,即最大,

答:从低层到顶层停不少于3次的概率为,停4次或5次概率最大.

例8.实力相等的甲、乙两队参加乒乓球团体比赛,规定5局3胜制(即5局内谁先赢3局就算胜出并停止比赛).