2019-2020学年高中数学新人教A版必修1课件:第一章集合与函数概念1.1.3集合与函数概念(第1课时)并集和交集(27张)

文档属性

| 名称 | 2019-2020学年高中数学新人教A版必修1课件:第一章集合与函数概念1.1.3集合与函数概念(第1课时)并集和交集(27张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 835.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-09-06 11:05:42 | ||

图片预览

文档简介

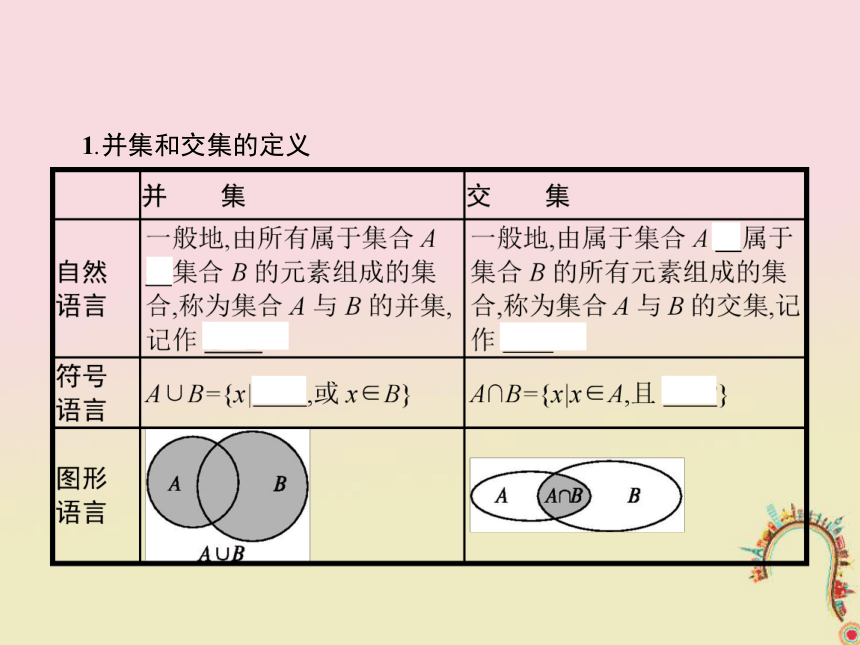

课件27张PPT。1.1.3 集合的基本运算第1课时 并集和交集1.理解两个集合的并集和交集的含义,明确数学中的“或”“且”的含义.

2.知道符号“∪”与“∩”的区别,能借助Venn图或数轴求两个集合的交集和并集.

3.能够利用交集、并集的性质解决有关问题.1.并集和交集的定义 名师点拨1.简单地说,集合A和集合B的全部(公共)元素组成的集合就是集合A与B的并(交)集;

2.当集合A,B无公共元素时,它们的交集是空集;

3.在两个集合的并集中,属于集合A且属于集合B的元素只出现一次;

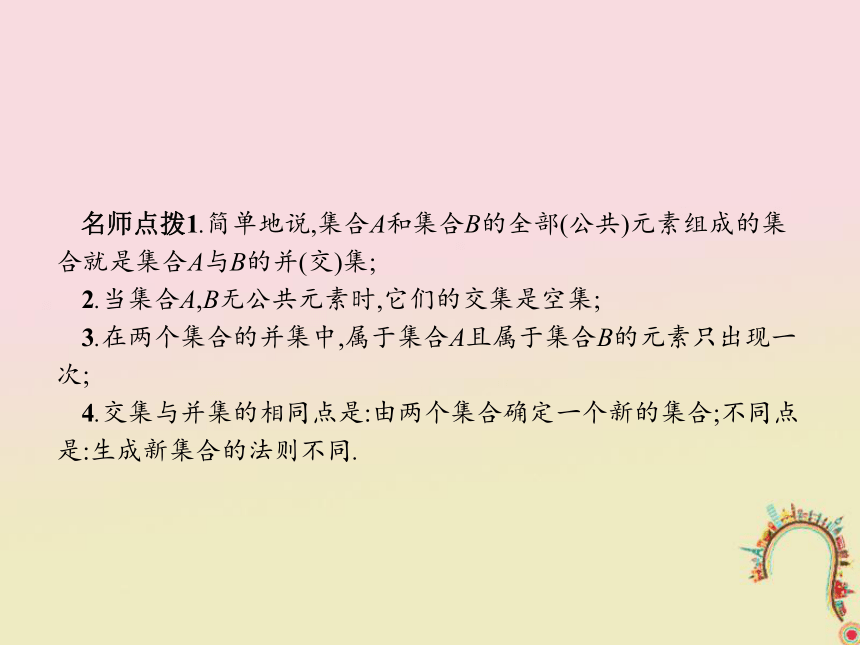

4.交集与并集的相同点是:由两个集合确定一个新的集合;不同点是:生成新集合的法则不同.【做一做1-1】 设集合M={1,2},N={2,3},则M∪N等于( )

A.{1,2,2,3} B.{2}

C.{1,2,3} D.{1,3}

答案:C

【做一做1-2】 若P={x|x≥1},Q={x|-1解析:如图,P∩Q={x|1≤x<4}.

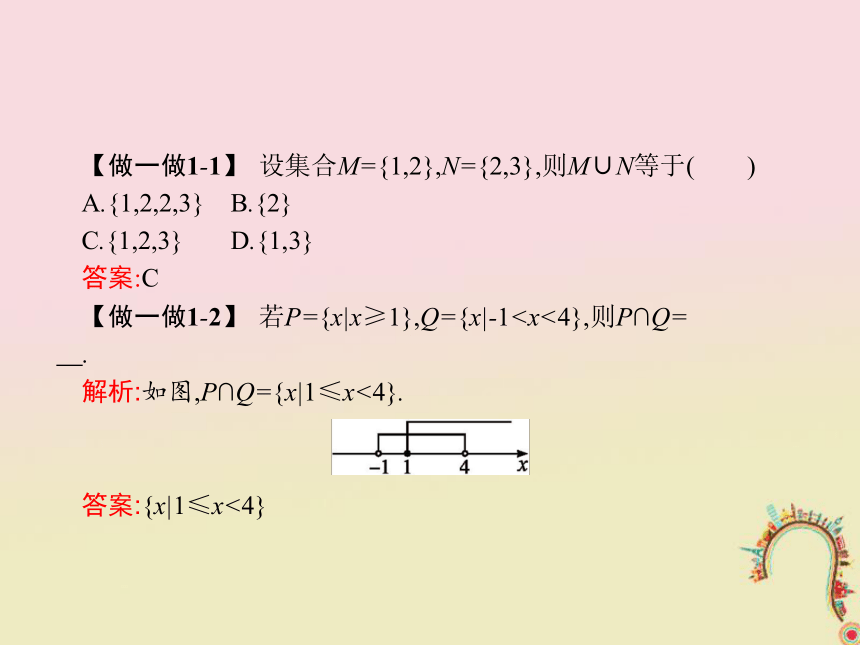

答案:{x|1≤x<4}2.并集和交集的性质 【做一做2】 设集合A={7,a},B={-1},若A∩B=B,则a=___.

解析:因为A∩B=B,所以B?A.

又-1∈B,则-1∈A.又A={7,a},则a=-1.

答案:-11.数学中的“且”与“或”的含义

剖析(1)数学中的“且”与生活用语中的“且”的含义相同,均表示“同时”的含义,即“x∈A,且x∈B”表示元素x属于集合A同时属于集合B;(2)数学中的“或”与生活用语中的“或”的含义不同,生活用语中的“或”是指“或此”与“或彼”只取其中之一,不能同时兼有;而数学中的“或”是指“或此”“或彼”“或此彼”,可同时兼有.“x∈A或x∈B”包含三种情况:①x∈A,但x?B;②x∈B,但x?A;③x∈A,且x∈B.而生活中“小张或小李去办公室把作业本拿来”只包含两种情况:①“小张去,而小李不去”;②“小李去,而小张不去”,即仅其中一人去.2.符号“∪”与“∩”的区别

剖析(1)“∪”是并集符号,M∪N表示集合M与N的并集,即集合M与N的全部元素组成的集合;“∩”是交集符号,M∩N表示集合M与N的交集,即集合M与N的公共元素组成的集合.(2)“∪”是并集,其结果中的元素不少于每个集合中的元素.而“∩”是交集,其结果中的元素不多于每个集合中的元素.3.用数轴表示数集

剖析:如果一个集合中的元素全部是实数,那么这个集合称为数集,可以用数轴表示部分数集,如下表所示:归纳总结1.数轴上方的“线”下面的实数就是集合中的元素;

2.当端点不在集合中时,该实数用“空心圆圈”表示;

3.如果在同一条数轴上表示两个数集,那么在数轴上对应它们的竖线(垂直于数轴)高度要有所不同,否则容易混淆.例如,在同一条数轴上表示集合{x|x>2}和{x|1【例1】 (1)设集合A={x|x+1>0},B={x|-2(2)设集合A={x|x2-7x+6=0},B={x|4分析:(1)先求出集合A,再把集合A,B表示在数轴上,根据数轴写出A∪B,A∩B.

(2)首先明确集合A,B中的元素:集合A是一元二次方程x2-7x+6=0的解集,集合B是不等式4-1},B={x|-2-2},A∩B={x|-1(2)易知A={1,6},B={5,6,7,8},用Venn图表示集合A,B,如图所示,依据交集和并集的定义,观察可得A∩B={6},A∪B={1,5,6,7,8}.题型一题型二题型三题型四反思当求两个集合的并集、交集时,对于用描述法给出的集合,首先明确集合中的元素,然后将两个集合化为最简形式;对于连续的数集常借助于数轴写出结果,此时要注意数轴上方所有“线”下面的实数组成了并集,数轴上方“双线”(即公共部分)下面的实数组成了交集,此时要注意当端点不在集合中时,应用空心点表示;对于用列举法给出的集合,则依据并集、交集的含义,可直接观察或借助于Venn图写出结果.题型一题型二题型三题型四【变式训练1】 (1)满足A∪{-1,1}={-1,0,1}的集合A共有( )

A.2个 B.4个 C.8个 D.16个

(2)设集合A={x|-1≤x≤2},B={x|0≤x≤4},则A∩B等于( )

A.{x|0≤x≤2} B.{x|1≤x≤2}

C.{x|0≤x≤4} D.{x|1≤x≤4}

解析:(1)由已知可得0∈A,所以A可以是{0}或{-1,0}或{0,1}或 {-1,0,1},共4个.故选B.

(2)在数轴上表示出集合A与B,如图.

则由交集的定义,得A∩B={x|0≤x≤2}.

答案:(1)B (2)A题型一题型二题型三题型四已知集合的交集、并集求参数

【例2】 已知A={x|2a≤x≤a+3},B={x|x<-1或x>5}.

(1)若A∩B=?,求a的取值范围;

(2)若A∪B=R,求a的取值范围.

分析:借助于数轴来表示集合,由集合A,B的交、并集得出A,B间的关系,可列出关于a的不等式(组)求解.题型一题型二题型三题型四解:(1)①若A=?,则2a>a+3,即a>3.

此时满足A∩B=?.

②若A≠?,由A∩B=?,可知集合A,B的关系如图所示,(2)由A∪B=R,可知集合A,B的关系如图所示, 题型一题型二题型三题型四反思出现交集为空集的情形,首先考虑已知集合有没有可能为空集,然后在与不等式有关的集合的交、并运算中,数轴分析法直观清晰,应重点考虑.题型一题型二题型三题型四【变式训练2】 已知集合A={x|2(1)若A∩B=?,试求a的取值范围;

(2)若A∩B={x|3解:(1)如图,有两类情况,一类是B≠?,解得a>0.

此时,又分两种情况:①B在A的左边,

②B在A的右边,如图所示.

因为A∩B=?,题型一题型二题型三题型四(2)由A={x|2如图,可知a=3,此时B={x|3【例3】 设集合A={-2},B={x|ax+1=0},若A∩B=B,求实数a的值.

分析:A∩B=B→B?A→讨论集合B是否为空集→列方程→解得a的值

解:∵A∩B=B,∴B?A.∵A={-2}≠?,∴B=?或B≠?.当B=?时,即关于x的方程ax+1=0无实数解,此时a=0;题型一题型二题型三题型四反思在利用两个集合交集和并集的性质解题时,常借助交集、并集的定义以及集合间的关系去分析,如A∩B=A?A?B,A∪B=A?B?A等,解答时需要灵活处理.当题设中隐含有与空集有关的集合关系时,其特殊性很容易被忽视,从而引遗漏了B=?的情形.对于B?A,当A≠?时,则有B=?和B≠?两种情况需要讨论.题型一题型二题型三题型四【变式训练3】 已知集合A={x|0≤x≤3},B={x|x>m}.若A∪B=B,则实数m的取值范围是( )

A.m≤0 B.m<0 C.m≤3 D.0解析:∵A∪B=B,∴A?B.

如图,在数轴上表示集合A与B,则由图可知当A?B时,m<0.

答案:B题型一题型二题型三题型四易混易错题

易错点 A∩B=?的含义

【例4】 已知集合A={x|x2+2x+2-p=0},B={x|x>0},且A∩B=?,求实数p满足的条件.

错解因为A∩B=?,所以A=?.所以关于x的方程x2+2x+2-p=0没有实数根.

所以Δ=22-4(2-p)<0,解得p<1.

错因分析:当A∩B=?时,若B≠?,则A=?或A≠?,且A与B没有公共元素,错解忽视了A≠?,且A与B没有公共元素的情况,导致错误.题型一题型二题型三题型四正解:由于A∩B=?,且B≠?,

则A=?或A≠?,且A与B没有公共元素.

当A=?时,Δ=22-4(2-p)<0,解得p<1;

当A≠?,且A与B没有公共元素时,

设关于x的方程x2+2x+2-p=0有非正数解x1,x2,

解得1≤p≤2.

故实数p满足的条件是p<1或1≤p≤2,即p≤2.反思当A∩B=?时,有以下四种情况:(1)A=?,B=?;(2)A≠?,B=?; (3)A=?,B≠?;(4)A≠?,B≠?,且A与B没有公共元素.当已知条件中出现A∩B=?时,这四种情况都要考虑到,否则容易出错.题型一题型二题型三题型四【变式训练4】 已知集合A={x|-1解:∵(A∩B)??,∴A∩B=?.

当B=?时,2a≥a+2,得a≥2;解得a≤-3或1≤a<2.

综上所述,a的取值范围是a≤-3或a≥1.

2.知道符号“∪”与“∩”的区别,能借助Venn图或数轴求两个集合的交集和并集.

3.能够利用交集、并集的性质解决有关问题.1.并集和交集的定义 名师点拨1.简单地说,集合A和集合B的全部(公共)元素组成的集合就是集合A与B的并(交)集;

2.当集合A,B无公共元素时,它们的交集是空集;

3.在两个集合的并集中,属于集合A且属于集合B的元素只出现一次;

4.交集与并集的相同点是:由两个集合确定一个新的集合;不同点是:生成新集合的法则不同.【做一做1-1】 设集合M={1,2},N={2,3},则M∪N等于( )

A.{1,2,2,3} B.{2}

C.{1,2,3} D.{1,3}

答案:C

【做一做1-2】 若P={x|x≥1},Q={x|-1

答案:{x|1≤x<4}2.并集和交集的性质 【做一做2】 设集合A={7,a},B={-1},若A∩B=B,则a=___.

解析:因为A∩B=B,所以B?A.

又-1∈B,则-1∈A.又A={7,a},则a=-1.

答案:-11.数学中的“且”与“或”的含义

剖析(1)数学中的“且”与生活用语中的“且”的含义相同,均表示“同时”的含义,即“x∈A,且x∈B”表示元素x属于集合A同时属于集合B;(2)数学中的“或”与生活用语中的“或”的含义不同,生活用语中的“或”是指“或此”与“或彼”只取其中之一,不能同时兼有;而数学中的“或”是指“或此”“或彼”“或此彼”,可同时兼有.“x∈A或x∈B”包含三种情况:①x∈A,但x?B;②x∈B,但x?A;③x∈A,且x∈B.而生活中“小张或小李去办公室把作业本拿来”只包含两种情况:①“小张去,而小李不去”;②“小李去,而小张不去”,即仅其中一人去.2.符号“∪”与“∩”的区别

剖析(1)“∪”是并集符号,M∪N表示集合M与N的并集,即集合M与N的全部元素组成的集合;“∩”是交集符号,M∩N表示集合M与N的交集,即集合M与N的公共元素组成的集合.(2)“∪”是并集,其结果中的元素不少于每个集合中的元素.而“∩”是交集,其结果中的元素不多于每个集合中的元素.3.用数轴表示数集

剖析:如果一个集合中的元素全部是实数,那么这个集合称为数集,可以用数轴表示部分数集,如下表所示:归纳总结1.数轴上方的“线”下面的实数就是集合中的元素;

2.当端点不在集合中时,该实数用“空心圆圈”表示;

3.如果在同一条数轴上表示两个数集,那么在数轴上对应它们的竖线(垂直于数轴)高度要有所不同,否则容易混淆.例如,在同一条数轴上表示集合{x|x>2}和{x|1

(2)首先明确集合A,B中的元素:集合A是一元二次方程x2-7x+6=0的解集,集合B是不等式4

A.2个 B.4个 C.8个 D.16个

(2)设集合A={x|-1≤x≤2},B={x|0≤x≤4},则A∩B等于( )

A.{x|0≤x≤2} B.{x|1≤x≤2}

C.{x|0≤x≤4} D.{x|1≤x≤4}

解析:(1)由已知可得0∈A,所以A可以是{0}或{-1,0}或{0,1}或 {-1,0,1},共4个.故选B.

(2)在数轴上表示出集合A与B,如图.

则由交集的定义,得A∩B={x|0≤x≤2}.

答案:(1)B (2)A题型一题型二题型三题型四已知集合的交集、并集求参数

【例2】 已知A={x|2a≤x≤a+3},B={x|x<-1或x>5}.

(1)若A∩B=?,求a的取值范围;

(2)若A∪B=R,求a的取值范围.

分析:借助于数轴来表示集合,由集合A,B的交、并集得出A,B间的关系,可列出关于a的不等式(组)求解.题型一题型二题型三题型四解:(1)①若A=?,则2a>a+3,即a>3.

此时满足A∩B=?.

②若A≠?,由A∩B=?,可知集合A,B的关系如图所示,(2)由A∪B=R,可知集合A,B的关系如图所示, 题型一题型二题型三题型四反思出现交集为空集的情形,首先考虑已知集合有没有可能为空集,然后在与不等式有关的集合的交、并运算中,数轴分析法直观清晰,应重点考虑.题型一题型二题型三题型四【变式训练2】 已知集合A={x|2

(2)若A∩B={x|3

此时,又分两种情况:①B在A的左边,

②B在A的右边,如图所示.

因为A∩B=?,题型一题型二题型三题型四(2)由A={x|2

分析:A∩B=B→B?A→讨论集合B是否为空集→列方程→解得a的值

解:∵A∩B=B,∴B?A.∵A={-2}≠?,∴B=?或B≠?.当B=?时,即关于x的方程ax+1=0无实数解,此时a=0;题型一题型二题型三题型四反思在利用两个集合交集和并集的性质解题时,常借助交集、并集的定义以及集合间的关系去分析,如A∩B=A?A?B,A∪B=A?B?A等,解答时需要灵活处理.当题设中隐含有与空集有关的集合关系时,其特殊性很容易被忽视,从而引遗漏了B=?的情形.对于B?A,当A≠?时,则有B=?和B≠?两种情况需要讨论.题型一题型二题型三题型四【变式训练3】 已知集合A={x|0≤x≤3},B={x|x>m}.若A∪B=B,则实数m的取值范围是( )

A.m≤0 B.m<0 C.m≤3 D.0

如图,在数轴上表示集合A与B,则由图可知当A?B时,m<0.

答案:B题型一题型二题型三题型四易混易错题

易错点 A∩B=?的含义

【例4】 已知集合A={x|x2+2x+2-p=0},B={x|x>0},且A∩B=?,求实数p满足的条件.

错解因为A∩B=?,所以A=?.所以关于x的方程x2+2x+2-p=0没有实数根.

所以Δ=22-4(2-p)<0,解得p<1.

错因分析:当A∩B=?时,若B≠?,则A=?或A≠?,且A与B没有公共元素,错解忽视了A≠?,且A与B没有公共元素的情况,导致错误.题型一题型二题型三题型四正解:由于A∩B=?,且B≠?,

则A=?或A≠?,且A与B没有公共元素.

当A=?时,Δ=22-4(2-p)<0,解得p<1;

当A≠?,且A与B没有公共元素时,

设关于x的方程x2+2x+2-p=0有非正数解x1,x2,

解得1≤p≤2.

故实数p满足的条件是p<1或1≤p≤2,即p≤2.反思当A∩B=?时,有以下四种情况:(1)A=?,B=?;(2)A≠?,B=?; (3)A=?,B≠?;(4)A≠?,B≠?,且A与B没有公共元素.当已知条件中出现A∩B=?时,这四种情况都要考虑到,否则容易出错.题型一题型二题型三题型四【变式训练4】 已知集合A={x|-1

当B=?时,2a≥a+2,得a≥2;解得a≤-3或1≤a<2.

综上所述,a的取值范围是a≤-3或a≥1.