山东省潍坊市2018-2019学年高一第二学期期末考试历史试题(Word版)

文档属性

| 名称 | 山东省潍坊市2018-2019学年高一第二学期期末考试历史试题(Word版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 65.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

山东省潍坊市2018—2019学年高一第二学期期末考试

历史试题

2019.7

本试卷分第I卷(选择题)和第1I卷(非选择题)两部分,第1卷1至4页,第I卷5至8页。满分100分,时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题共50分)

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.《诗经》中有“雨我公田,遂及我私”,《孟子》中有“八家皆私百亩,同养公田。“公事毕,然后敢治私事”等记载。据此,对井田制理解正确的是

A.春秋时期井田制已经崩溃 B.井田制是一种土地公有制

C.孟子主张恢复商周井田制 D.“私田”是井田的组成部分

2.都县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。在官僚制时代,不管是新旧贵族,还是新兴士人阶层,都必须通过任命转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。这一变化

A.加强了专制主义中央集权 B.标志着选官制度的成熟完善

C.进一步强化封建等级秩序 D.是国家开疆拓土的主要手段

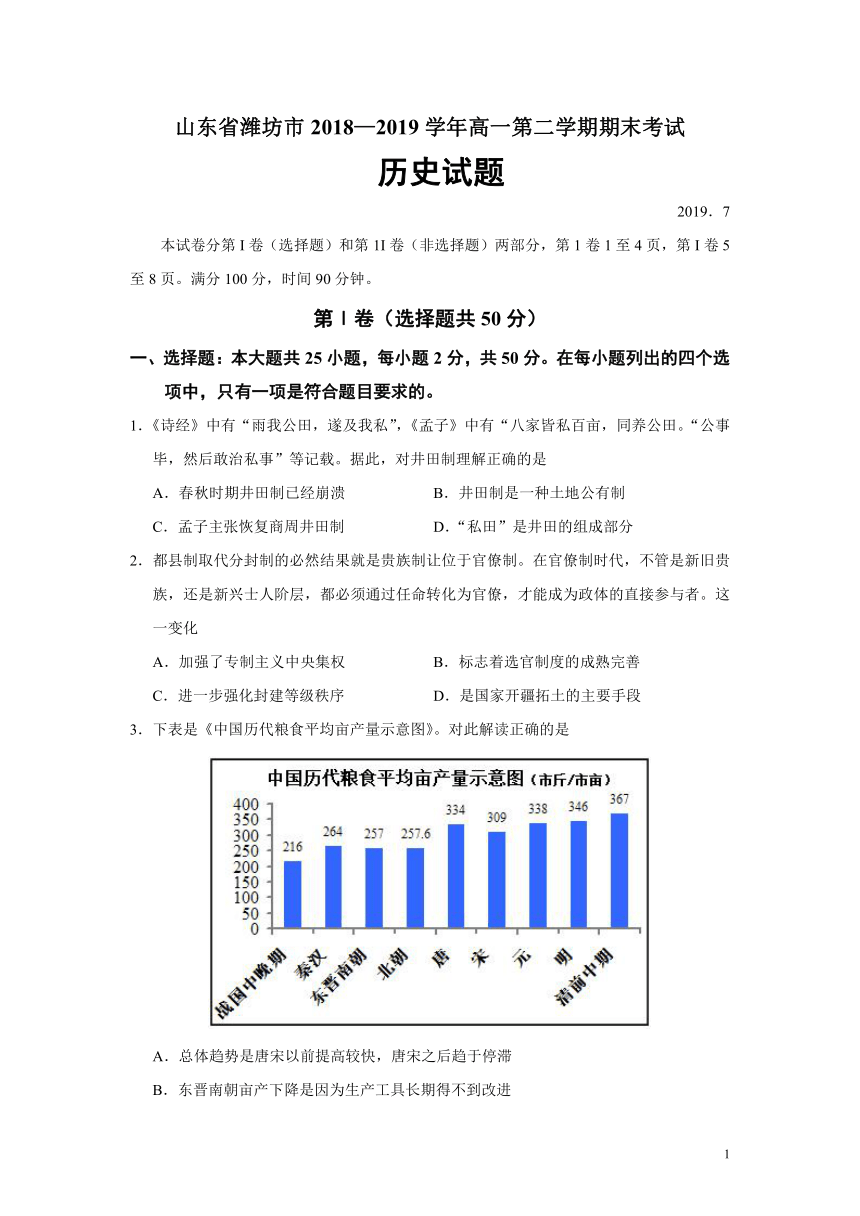

3.下表是《中国历代粮食平均亩产量示意图》。对此解读正确的是

A.总体趋势是唐宋以前提高较快,唐宋之后趋于停滞

B.东晋南朝亩产下降是因为生产工具长期得不到改进

C.唐代亩产较秦汉提高得益于精耕细作技术发展

D.明清亩产量提高是因为海禁与抑商政策的成效

4.宋代对餐饮业制定了一系列政策:对民间脯肉市场进行了刑法规范;对茶、盐等食品进行严格的质量控制;对非禁榷品的质量标准也作了规定。这些政策

A.有利于商品经济发展 B.限制官营手工业发展

C.完善了市场监管立法 D.解决了食品安全问题

5.明代初年废除中书省后,皇帝直辖六部,尚书权重,侍郎权轻;到清代,六部尚书和侍郎均称堂官,都有权直接上奏,意见不一时则由皇帝裁决。这一变化反映了

A.君主专制逐步强化 B.地方权力日渐削弱

C.内阁行政功能弱化 D.六部成为权力中枢

6.大运河自明代永乐年间重新疏浚以来,一直是官府清运的重要通道。嘉靖时期明令每条官府漕船可以携带16石货物,沿途自由贩卖。这一变化

A.限制了运河贸易规模 B.标志着政府放弃抑商政策

C.顺应了商品经济发展 D.加剧了运河沿岸贸易竞争

7.为加强中央对地方巡视,明清建立起三个互不统属的独立系统:一是包括专差、巡按御史的监察御史系统,二是负责所属府州县的按察司系统,三是督抚系统。同时加强巡视官之间的互相监督。这体现了明清时期

A.继承了前代巡视传统 B.巡视制度的多元化

C.加强了巡视立法规范 D.官员腐败日益严重

8.明代中后期推行一条鞭法,按人丁和田亩多少征银;清代前期实行“摊丁入亩",将丁银并人田赋,统一征收“地丁银”。以上措施的主要目的是

A.增加政府的财政收入 B.放松对农民的人身控制

C.减轻农民的家庭负担 D.适应商品经济发展需要

9.“楚、粤铁商,咸丰(1831—1861)前销售甚旺,同治(1862~1875)后期则外洋铁价较贱,中土铁价较昂,又粗硬不适于用,以致内地铁商十散其九。”材料反映了当时中国

A.产生了新兴社会阶层 B.逐步被卷入了世界市场

C.成为西方的原料产地 D.洋务企业发展遭遇瓶颈

10.1878年,实业家唐廷枢受李鸿章委托,以官督商办形式,创办中国第一座近代煤矿——开平煤矿,主要供应轮船招商局和天津机器局,也大量销售市场,获利甚厚。开平煤矿的创办

A.标志着近代工业的起步 B.实现了富国强兵救亡图存的目的

C.改变了中国的经济结构 D.一定程度上抵制了列强经济侵略

11.《辛丑条约》附件规定了外国使臣觐见清帝的礼仪:外国使臣递交国书时,清帝须派高于王公规格的轿子往来使馆迎送,同时派军队保护;清帝款宴各国使臣应在皇宫大殿内举行,并躬亲人座等。这些规定

A.推动了中国近代化进程 B.体现中国主动融入世界

C.反映了列强的侵华要求 D.意在消灭中国反帝运动

12.“辛亥革命后,称中国为‘中华民国’,说明在此之前,‘中国’已经是这个地方的国家和民族的称号,‘中华民国’只是将其具体化;说明自此后,‘中国’概念由文化、地域和模糊的指称正式被赋予了明确的政治含义”。材料认为辛亥革命

A.具有历史的传承性和累积性 B.有利于近代政治观念形成

C.推动了近代中国的国家认同 D.部分地完成了反封建任务

13.民国初年,不少汉人选择吉日、祭拜祖先后剪除并烧掉辫子;张謇将剪下来的辫子珍藏起来;也有好多人将发辫盘在头顶,或藏在帽子里。这说明当时

A.西洋生活渐成风尚 B.刻意保存文化传统

C.旧有观念根深蒂固 D.主动破除国人陋俗

14.1937年9月,毛泽东指出:在现阶段共产主义与三民主义“是基本上没有冲突的”,他呼吁国民党“放弃个人和小集团的私见,立即实行符合于三民主义的革命纲领”。毛泽东的主张

A.体现两党对三民主义认识一致 B.标志新民主主义理论形成

C.维护和巩固抗日民族统一战线 D.抵制了国民党的反共高潮

15.1953年,中共中央对粮食实行“定产、定购、定销”制度,要求各地在春耕前,以乡为单位,大体确定全乡产量,并公布国家对本乡的购销数量,对农户余粮,一般统购80%以上,统购价格由中央统一规定。这一制度

A.标志计划经济体制确立 B.有利于农业产量快速提高

C.提高了农民生产积极性 D.为当时工业建设奠定基础

16.针对西方对华封锁,1952年成立了中国国际贸易促进会,六十年代中期,中国贸易促进会已同日、英、法、德及亚非多国建立了民间贸易联系,与意、奥等国相互设立了商务代表处。这一组织的活动

A.标志着中国外交新局面的形成 B.是新中国外交的重要组成部分

C.瓦解了西方对我国的经济封锁 D.是中国对外开放政策的具体体现

17.雅典公民认为,人一生下来不仅属于父母,也属于国家,如果国家处于被奴役的地位,他会感到蒙受的耻辱比死亡更可怕。这一现象体现了雅典

A.民主政治渐趋成熟 B.人文主义勃兴

C.公民参政热情高涨 D.城邦利益至上

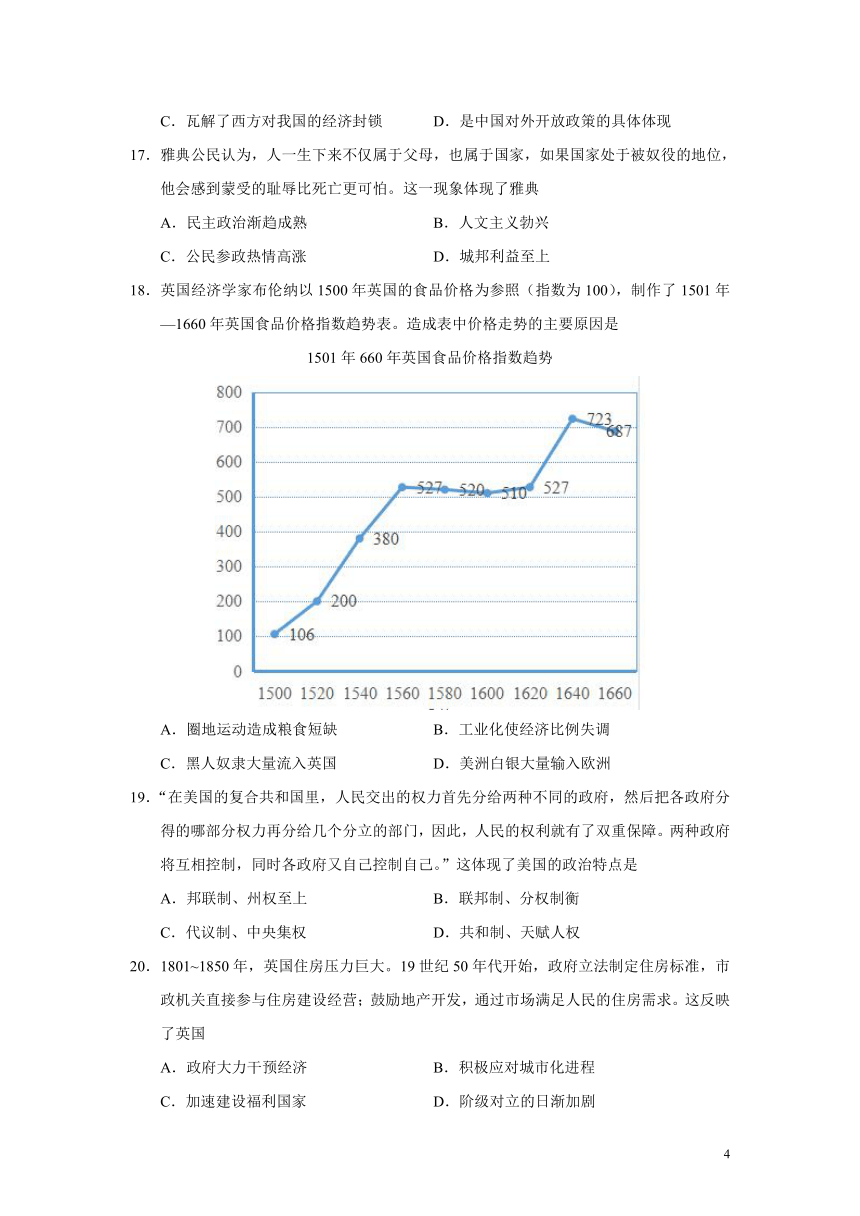

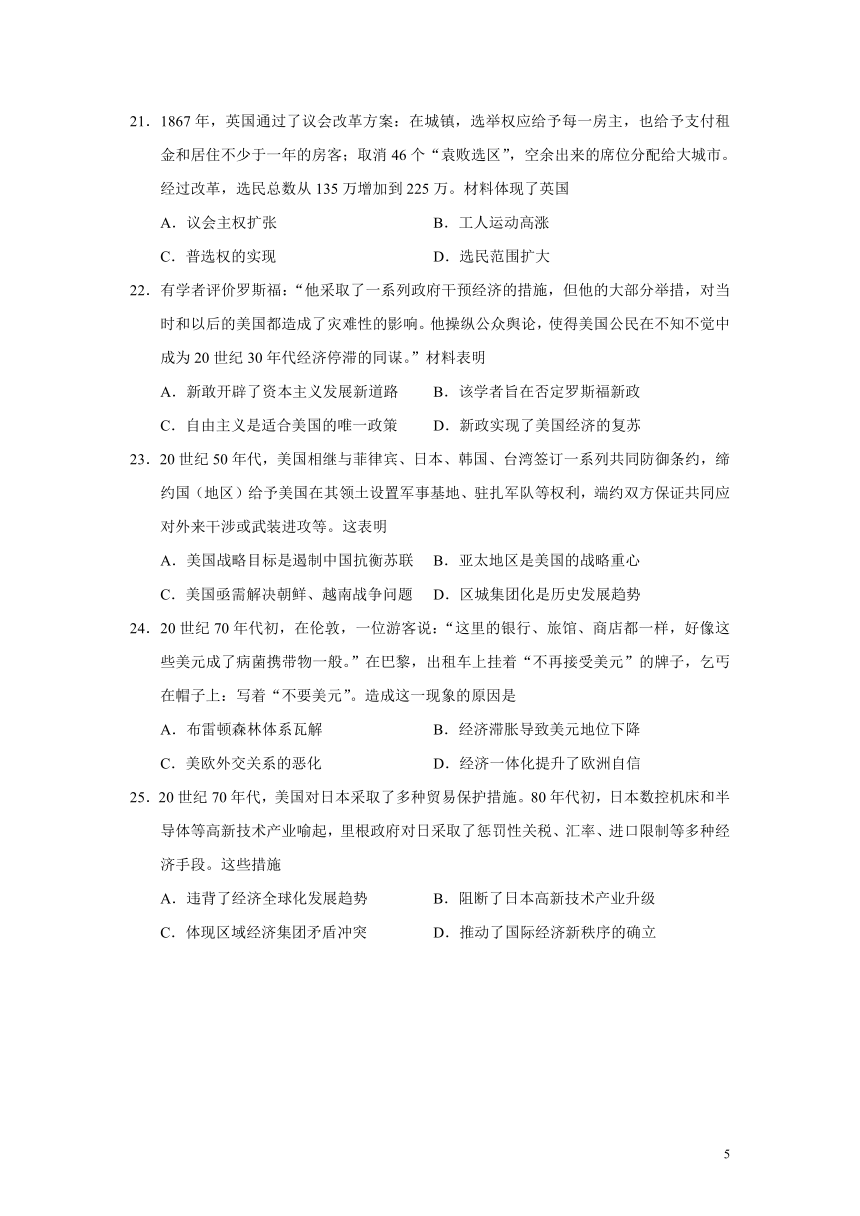

18.英国经济学家布伦纳以1500年英国的食品价格为参照(指数为100),制作了1501年—1660年英国食品价格指数趋势表。造成表中价格走势的主要原因是

1501年660年英国食品价格指数趋势

A.圈地运动造成粮食短缺 B.工业化使经济比例失调

C.黑人奴隶大量流入英国 D.美洲白银大量输入欧洲

19.“在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的哪部分权力再分给几个分立的部门,因此,人民的权利就有了双重保障。两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己。”这体现了美国的政治特点是

A.邦联制、州权至上 B.联邦制、分权制衡

C.代议制、中央集权 D.共和制、天赋人权

20.1801~1850年,英国住房压力巨大。19世纪50年代开始,政府立法制定住房标准,市政机关直接参与住房建设经营;鼓励地产开发,通过市场满足人民的住房需求。这反映了英国

A.政府大力干预经济 B.积极应对城市化进程

C.加速建设福利国家 D.阶级对立的日渐加剧

21.1867年,英国通过了议会改革方案:在城镇,选举权应给予每一房主,也给予支付租金和居住不少于一年的房客;取消46个“袁败选区”,空余出来的席位分配给大城市。经过改革,选民总数从135万增加到225万。材料体现了英国

A.议会主权扩张 B.工人运动高涨

C.普选权的实现 D.选民范围扩大

22.有学者评价罗斯福:“他采取了一系列政府干预经济的措施,但他的大部分举措,对当时和以后的美国都造成了灾难性的影响。他操纵公众舆论,使得美国公民在不知不觉中成为20世纪30年代经济停滞的同谋。”材料表明

A.新敢开辟了资本主义发展新道路 B.该学者旨在否定罗斯福新政

C.自由主义是适合美国的唯一政策 D.新政实现了美国经济的复苏

23.20世纪50年代,美国相继与菲律宾、日本、韩国、台湾签订一系列共同防御条约,缔约国(地区)给予美国在其领土设置军事基地、驻扎军队等权利,端约双方保证共同应对外来干涉或武装进攻等。这表明

A.美国战略目标是遏制中国抗衡苏联 B.亚太地区是美国的战略重心

C.美国亟需解决朝鲜、越南战争问题 D.区城集团化是历史发展趋势

24.20世纪70年代初,在伦敦,一位游客说:“这里的银行、旅馆、商店都一样,好像这些美元成了病菌携带物一般。”在巴黎,出租车上挂着“不再接受美元”的牌子,乞丐在帽子上:写着“不要美元”。造成这一现象的原因是

A.布雷顿森林体系瓦解 B.经济滞胀导致美元地位下降

C.美欧外交关系的恶化 D.经济一体化提升了欧洲自信

25.20世纪70年代,美国对日本采取了多种贸易保护措施。80年代初,日本数控机床和半导体等高新技术产业喻起,里根政府对日采取了惩罚性关税、汇率、进口限制等多种经济手段。这些措施

A.违背了经济全球化发展趋势 B.阻断了日本高新技术产业升级

C.体现区域经济集团矛盾冲突 D.推动了国际经济新秩序的确立

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

二、非选择题:本大题共4小题,第26题13分,第27题13分,第28题12分,第29题12分,共50分。

26.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 在中国农业社会,人们在用时、计时、守时等习惯上比较随意和模糊。钟表普及之前的中国人常用“掌灯时分”“日上三竿”等秧糊说法来表示时间。“掌灯”和季节、天气有关,亦和地理位置以及生活习惯有关,反映了深深的农耕文明气息。虽然中国自古以来就有“一寸光阴一寸金”的比喻,然而多数中国人只是从个人角度来看待时间价值,并没有把这种高尚的时间观推广到社会交往当中去,因而最终并没有形成良好的社会性时间观念和惜时的社会风尚。

材料二 清末以后,随着城市生活的变化,中国人对西人情况愈加了解,人们的时间观念隨着钟表的普及变得精准化。张骞在《政闻录》中曾特别强调;“最可宝贵者莫如时,愿国人均奋起力求时间上之经济。”新学制规定学宣授课需有定时,一些政府机构在实行星期休息制度的同时,也开始实行工作定时制度。近代中国人新式时间观念的产生并不依靠一种自然的发展状态,而是一个伴随着压迫去强行消化的过程。沿海地区更新快一些,内地相对缓慢;城市更新快一些,农村相对缓慢。

——以上材料均摘编自《转型时代的生态,生活·生命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国人时间观念的特点,并分析原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代相比近代中国人时间观念的变化,并概括变化的社会背景。(7分)

27.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 战争的胜负不仅是军事力量的较量,也是经济力量的较量。日本当时是一个工业相当发达的军国主义国家,因此在军事装备及军队训练素质上都占据着优势;而中国是一个经济落后的大国,军事装备与部队的训练、编制都过于陈旧落后,无法适应陆海空联合作战之需要。抗战初期,日军一个师团战时兵力约有2.2万人,马5800匹,步骑枪9500枝,轻重机枪600余挺,各式火炮108门,战车24辆。而中国军队一个师的编制为官兵约1.1万人,步骑枪3800余校,轻重机枪328挺,各式炮46门,掷弹筒243枚。尽管战争初期中国军队进行了頑强抵抗,但以血肉之躯与优势装备的敌军相战,这种抵抗是难以持久的。

——《抗日战争时期国民党正面战场重要战役介绍》

材料二 民主政权建设,是抗日根据地建设首要的、根本的任务。中国共产党提出,根据地政权是共产党领导的抗日民族统一战线性质的政权,是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权,是几个革命阶级联合起来对于汉奸和反动派的民主专致。边区(省)、县参议会既是民意机关,也是立法机关。抗日民主政府在工作人员分配上实行“三三制”原则。这样做,可以容纳各方面的代表,团结一切赞成抗日又赞成民主的各阶级、阶层。抗日民主政权普遍采取民主集中制,各级抗日民主玫权机构的领导人都经过人民选举产生。

——中共中央党史研究室著《中国共产党的九十年》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出正面战场抗战艰巨性的原因,并概述正面战场抗战的意义。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括陕甘宁边区政权的性质,并简析实行“三三制”原则的作用。(6分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 从战后初期到50年代末,西欧和美国建立了特殊的经济关系。二战最突出的后果之一就是西欧实力的削弱和美国霸权的确立。受到战争严重破坏的西欧经济的恢复需要资金、技术和设备,而在当时两种社会制度严重对立的形势下,西欧唯一能够依靠的是美国。而美国出于政治、经济的需要也必然要援助西敗。美国通过经济扶植达到控制并利用西欧从经济上遏制苏联为首的社会主义阵营的目的,结果使世界形成資本主义和社会主义两大经济体系严重对峙的局面。

材料二 从50年代末到70年代,欧美之间的经济矛盾不断发生,竞争日趋激烈。为了对付美国,欧共体一方面严格控制美国农产品进口,另一方面,以低价抢占美国市场。90年代末,欧元诞生使欧美经济竞争进入了一个新的阶段。欧盟单一货币的实施,使欧元对世界投资者、企业和贸易商产生极大的吸引力。欧元与美元的竞争,有利于改变国际金融市场一贯用美元结算的局面,最终削弱美元在国际金融中的霸主地位。

——以上材料均摘编自张幼香《二战后欧美经济关系的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括当时欧美经济关系的特点,并分析其对国际关系的影响。(6分)

(2)与材料一相比,指出材料二中欧美经济关系的变化,并分析原因。(6分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1957年首届中国出口商品展览会在广州举行,周恩来总理倡议这一展会简称“广交会”。自1957年4月首届到今年4月第125届,广交会历经62年从未中断,是名副其实的“中国第一展”。在广交会的初创阶段,为了打破西方对中国的封锁,广交会开辟了一条与世界交往的通道,为中国外贸发展打下了基础,开启了新中国对外贸易、交流、合作的大门。“文革”十年使党、国家和人民遭受新中国成立以来最严重的挫折和损失,广交会在这一时期艰难成长。改革开放以来,广交会解放思想、大胆探索,功能日渐多祥化,参展商品结构明显改善,贸易市场趋向多元化。1992年至今,广交会实现了跨越式发展,在建设社会主义市场经济、积极融入全球化的进程中,发挥了积极的导向和示范作用。

根据材料拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)(12分)

山东省潍坊市2018—2019学年高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

第Ⅰ卷(选择题共50分)

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

A

C

A

A

C

B

A

B

D

题目

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

C

C

C

C

D

B

D

D

B

B

题目

21

22

23

24

25

答案

D

B

A

A

A

二、非选择题:本大题共4小题,第26题13分,第27题13分,第28题12分,第29题12分,共50分。

26.(13分)

(1)特点:时间观念随意、模糊;与农业生产联系紧密;大多数人对时间价值认识不足。(3分)

原因:小农经济占主导;计时工具的局限;生活习惯的影响。(3分)

(2)变化:时间观念精准化;对时间价值认识增强;观念变化的渐进性、不平衡性;时间观念近代化。(3分)

社会背景:民族危机加深;西学东渐;民族资本主义的发展;小农经济的解体;政府推动;计时工具的改进与普及。(4分)

27.(13分)

(1)原因:日本经济发达;军事装备及军队训练占据优势;侵华蓄谋以久,准备充分。(2分)中国经济落后;军备陈旧,无法适应现代战争;被动应战。(2分)

意义:打破了日本三个月灭亡中国的美梦;展现了中国抗日的决心;赢得了向内地转移的时间,为持久抗战创造了条件。(3分)

(2)性质:抗日民族统战线政权(2分)

作用:为党外人土参与抗日民主政权提供了制度保障;巩固和扩大了抗日民族统一战线;是民主政权建设的重要探索。(4分)

28.(12分)

(1)特点:美国控制西欧,西欧依附美国。(2分)

影响:壮大了美国实力;有利于西欧复苏;遏制了苏联;推动了两大阵营对峙。(4分)

(2)变化:西欧从依附美国到与美国合作又竞争。(2分)

原因:欧美力量消长;国际格局变动;国家利益需要;外交政策调整。(4分)

29.(12分)

示例1

论题:广交会在新中国成立后的各阶段呈现不同的特点

论述:1957年至1965年,广交会的初创阶段,为中国外贸打下基础,开启对外交流的大门;1966年到1976年,广交会经历了生存和发展的考验,艰难成长:1978年到1991年,广交会大胆探索,功能多样化,贸易市场多元化;1992年至今,广交会跨越式发展,融入市场经济与经济全球化发展之中。

结论:广交会作为中国对外贸易的晴雨表,折射出中国经济的崛起与转型。

示例2

论题:时代的发展推动广交会不断创新

论述:新中国成立初期,广交会的创办打破西方对中国的封锁禁运,为中国外贸发展打下了基础。文革期间,广交会成为特殊年代坚持对外贸易、对外交流的唯一窗口。改革开放以来,广交会大胆探索,功能多样化,贸易市场趋向多元化。1992年以来,广交会进人跨越式发展阶段,适应了中国社会主义市场经济与经济全球化发展的需要。

结论:广交会是中国对外贸易的窗口,见证了中国外贸发展史。

示例3

论题:广交会推动中国对外贸易发展

论述:新中国成立初期,广交会初创,打破了西方对中国经济的封锁,开启了中国对外贸易的大门。文革期间,广交会成为特殊年代坚持对外贸易与交流的唯一窗口。改革开放以来,广交会通过大胆探索与跨越式发展,推动了中国社会主义经济的崛起与转型,适应了世界经济全球化的需要。

结论:广交会的不断完善与发展推动中国对外贸易发展,有利于中国经济的崛起。

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,总分不能超该题赋分。

历史试题

2019.7

本试卷分第I卷(选择题)和第1I卷(非选择题)两部分,第1卷1至4页,第I卷5至8页。满分100分,时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题共50分)

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.《诗经》中有“雨我公田,遂及我私”,《孟子》中有“八家皆私百亩,同养公田。“公事毕,然后敢治私事”等记载。据此,对井田制理解正确的是

A.春秋时期井田制已经崩溃 B.井田制是一种土地公有制

C.孟子主张恢复商周井田制 D.“私田”是井田的组成部分

2.都县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。在官僚制时代,不管是新旧贵族,还是新兴士人阶层,都必须通过任命转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。这一变化

A.加强了专制主义中央集权 B.标志着选官制度的成熟完善

C.进一步强化封建等级秩序 D.是国家开疆拓土的主要手段

3.下表是《中国历代粮食平均亩产量示意图》。对此解读正确的是

A.总体趋势是唐宋以前提高较快,唐宋之后趋于停滞

B.东晋南朝亩产下降是因为生产工具长期得不到改进

C.唐代亩产较秦汉提高得益于精耕细作技术发展

D.明清亩产量提高是因为海禁与抑商政策的成效

4.宋代对餐饮业制定了一系列政策:对民间脯肉市场进行了刑法规范;对茶、盐等食品进行严格的质量控制;对非禁榷品的质量标准也作了规定。这些政策

A.有利于商品经济发展 B.限制官营手工业发展

C.完善了市场监管立法 D.解决了食品安全问题

5.明代初年废除中书省后,皇帝直辖六部,尚书权重,侍郎权轻;到清代,六部尚书和侍郎均称堂官,都有权直接上奏,意见不一时则由皇帝裁决。这一变化反映了

A.君主专制逐步强化 B.地方权力日渐削弱

C.内阁行政功能弱化 D.六部成为权力中枢

6.大运河自明代永乐年间重新疏浚以来,一直是官府清运的重要通道。嘉靖时期明令每条官府漕船可以携带16石货物,沿途自由贩卖。这一变化

A.限制了运河贸易规模 B.标志着政府放弃抑商政策

C.顺应了商品经济发展 D.加剧了运河沿岸贸易竞争

7.为加强中央对地方巡视,明清建立起三个互不统属的独立系统:一是包括专差、巡按御史的监察御史系统,二是负责所属府州县的按察司系统,三是督抚系统。同时加强巡视官之间的互相监督。这体现了明清时期

A.继承了前代巡视传统 B.巡视制度的多元化

C.加强了巡视立法规范 D.官员腐败日益严重

8.明代中后期推行一条鞭法,按人丁和田亩多少征银;清代前期实行“摊丁入亩",将丁银并人田赋,统一征收“地丁银”。以上措施的主要目的是

A.增加政府的财政收入 B.放松对农民的人身控制

C.减轻农民的家庭负担 D.适应商品经济发展需要

9.“楚、粤铁商,咸丰(1831—1861)前销售甚旺,同治(1862~1875)后期则外洋铁价较贱,中土铁价较昂,又粗硬不适于用,以致内地铁商十散其九。”材料反映了当时中国

A.产生了新兴社会阶层 B.逐步被卷入了世界市场

C.成为西方的原料产地 D.洋务企业发展遭遇瓶颈

10.1878年,实业家唐廷枢受李鸿章委托,以官督商办形式,创办中国第一座近代煤矿——开平煤矿,主要供应轮船招商局和天津机器局,也大量销售市场,获利甚厚。开平煤矿的创办

A.标志着近代工业的起步 B.实现了富国强兵救亡图存的目的

C.改变了中国的经济结构 D.一定程度上抵制了列强经济侵略

11.《辛丑条约》附件规定了外国使臣觐见清帝的礼仪:外国使臣递交国书时,清帝须派高于王公规格的轿子往来使馆迎送,同时派军队保护;清帝款宴各国使臣应在皇宫大殿内举行,并躬亲人座等。这些规定

A.推动了中国近代化进程 B.体现中国主动融入世界

C.反映了列强的侵华要求 D.意在消灭中国反帝运动

12.“辛亥革命后,称中国为‘中华民国’,说明在此之前,‘中国’已经是这个地方的国家和民族的称号,‘中华民国’只是将其具体化;说明自此后,‘中国’概念由文化、地域和模糊的指称正式被赋予了明确的政治含义”。材料认为辛亥革命

A.具有历史的传承性和累积性 B.有利于近代政治观念形成

C.推动了近代中国的国家认同 D.部分地完成了反封建任务

13.民国初年,不少汉人选择吉日、祭拜祖先后剪除并烧掉辫子;张謇将剪下来的辫子珍藏起来;也有好多人将发辫盘在头顶,或藏在帽子里。这说明当时

A.西洋生活渐成风尚 B.刻意保存文化传统

C.旧有观念根深蒂固 D.主动破除国人陋俗

14.1937年9月,毛泽东指出:在现阶段共产主义与三民主义“是基本上没有冲突的”,他呼吁国民党“放弃个人和小集团的私见,立即实行符合于三民主义的革命纲领”。毛泽东的主张

A.体现两党对三民主义认识一致 B.标志新民主主义理论形成

C.维护和巩固抗日民族统一战线 D.抵制了国民党的反共高潮

15.1953年,中共中央对粮食实行“定产、定购、定销”制度,要求各地在春耕前,以乡为单位,大体确定全乡产量,并公布国家对本乡的购销数量,对农户余粮,一般统购80%以上,统购价格由中央统一规定。这一制度

A.标志计划经济体制确立 B.有利于农业产量快速提高

C.提高了农民生产积极性 D.为当时工业建设奠定基础

16.针对西方对华封锁,1952年成立了中国国际贸易促进会,六十年代中期,中国贸易促进会已同日、英、法、德及亚非多国建立了民间贸易联系,与意、奥等国相互设立了商务代表处。这一组织的活动

A.标志着中国外交新局面的形成 B.是新中国外交的重要组成部分

C.瓦解了西方对我国的经济封锁 D.是中国对外开放政策的具体体现

17.雅典公民认为,人一生下来不仅属于父母,也属于国家,如果国家处于被奴役的地位,他会感到蒙受的耻辱比死亡更可怕。这一现象体现了雅典

A.民主政治渐趋成熟 B.人文主义勃兴

C.公民参政热情高涨 D.城邦利益至上

18.英国经济学家布伦纳以1500年英国的食品价格为参照(指数为100),制作了1501年—1660年英国食品价格指数趋势表。造成表中价格走势的主要原因是

1501年660年英国食品价格指数趋势

A.圈地运动造成粮食短缺 B.工业化使经济比例失调

C.黑人奴隶大量流入英国 D.美洲白银大量输入欧洲

19.“在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的哪部分权力再分给几个分立的部门,因此,人民的权利就有了双重保障。两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己。”这体现了美国的政治特点是

A.邦联制、州权至上 B.联邦制、分权制衡

C.代议制、中央集权 D.共和制、天赋人权

20.1801~1850年,英国住房压力巨大。19世纪50年代开始,政府立法制定住房标准,市政机关直接参与住房建设经营;鼓励地产开发,通过市场满足人民的住房需求。这反映了英国

A.政府大力干预经济 B.积极应对城市化进程

C.加速建设福利国家 D.阶级对立的日渐加剧

21.1867年,英国通过了议会改革方案:在城镇,选举权应给予每一房主,也给予支付租金和居住不少于一年的房客;取消46个“袁败选区”,空余出来的席位分配给大城市。经过改革,选民总数从135万增加到225万。材料体现了英国

A.议会主权扩张 B.工人运动高涨

C.普选权的实现 D.选民范围扩大

22.有学者评价罗斯福:“他采取了一系列政府干预经济的措施,但他的大部分举措,对当时和以后的美国都造成了灾难性的影响。他操纵公众舆论,使得美国公民在不知不觉中成为20世纪30年代经济停滞的同谋。”材料表明

A.新敢开辟了资本主义发展新道路 B.该学者旨在否定罗斯福新政

C.自由主义是适合美国的唯一政策 D.新政实现了美国经济的复苏

23.20世纪50年代,美国相继与菲律宾、日本、韩国、台湾签订一系列共同防御条约,缔约国(地区)给予美国在其领土设置军事基地、驻扎军队等权利,端约双方保证共同应对外来干涉或武装进攻等。这表明

A.美国战略目标是遏制中国抗衡苏联 B.亚太地区是美国的战略重心

C.美国亟需解决朝鲜、越南战争问题 D.区城集团化是历史发展趋势

24.20世纪70年代初,在伦敦,一位游客说:“这里的银行、旅馆、商店都一样,好像这些美元成了病菌携带物一般。”在巴黎,出租车上挂着“不再接受美元”的牌子,乞丐在帽子上:写着“不要美元”。造成这一现象的原因是

A.布雷顿森林体系瓦解 B.经济滞胀导致美元地位下降

C.美欧外交关系的恶化 D.经济一体化提升了欧洲自信

25.20世纪70年代,美国对日本采取了多种贸易保护措施。80年代初,日本数控机床和半导体等高新技术产业喻起,里根政府对日采取了惩罚性关税、汇率、进口限制等多种经济手段。这些措施

A.违背了经济全球化发展趋势 B.阻断了日本高新技术产业升级

C.体现区域经济集团矛盾冲突 D.推动了国际经济新秩序的确立

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

二、非选择题:本大题共4小题,第26题13分,第27题13分,第28题12分,第29题12分,共50分。

26.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 在中国农业社会,人们在用时、计时、守时等习惯上比较随意和模糊。钟表普及之前的中国人常用“掌灯时分”“日上三竿”等秧糊说法来表示时间。“掌灯”和季节、天气有关,亦和地理位置以及生活习惯有关,反映了深深的农耕文明气息。虽然中国自古以来就有“一寸光阴一寸金”的比喻,然而多数中国人只是从个人角度来看待时间价值,并没有把这种高尚的时间观推广到社会交往当中去,因而最终并没有形成良好的社会性时间观念和惜时的社会风尚。

材料二 清末以后,随着城市生活的变化,中国人对西人情况愈加了解,人们的时间观念隨着钟表的普及变得精准化。张骞在《政闻录》中曾特别强调;“最可宝贵者莫如时,愿国人均奋起力求时间上之经济。”新学制规定学宣授课需有定时,一些政府机构在实行星期休息制度的同时,也开始实行工作定时制度。近代中国人新式时间观念的产生并不依靠一种自然的发展状态,而是一个伴随着压迫去强行消化的过程。沿海地区更新快一些,内地相对缓慢;城市更新快一些,农村相对缓慢。

——以上材料均摘编自《转型时代的生态,生活·生命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国人时间观念的特点,并分析原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代相比近代中国人时间观念的变化,并概括变化的社会背景。(7分)

27.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 战争的胜负不仅是军事力量的较量,也是经济力量的较量。日本当时是一个工业相当发达的军国主义国家,因此在军事装备及军队训练素质上都占据着优势;而中国是一个经济落后的大国,军事装备与部队的训练、编制都过于陈旧落后,无法适应陆海空联合作战之需要。抗战初期,日军一个师团战时兵力约有2.2万人,马5800匹,步骑枪9500枝,轻重机枪600余挺,各式火炮108门,战车24辆。而中国军队一个师的编制为官兵约1.1万人,步骑枪3800余校,轻重机枪328挺,各式炮46门,掷弹筒243枚。尽管战争初期中国军队进行了頑强抵抗,但以血肉之躯与优势装备的敌军相战,这种抵抗是难以持久的。

——《抗日战争时期国民党正面战场重要战役介绍》

材料二 民主政权建设,是抗日根据地建设首要的、根本的任务。中国共产党提出,根据地政权是共产党领导的抗日民族统一战线性质的政权,是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权,是几个革命阶级联合起来对于汉奸和反动派的民主专致。边区(省)、县参议会既是民意机关,也是立法机关。抗日民主政府在工作人员分配上实行“三三制”原则。这样做,可以容纳各方面的代表,团结一切赞成抗日又赞成民主的各阶级、阶层。抗日民主政权普遍采取民主集中制,各级抗日民主玫权机构的领导人都经过人民选举产生。

——中共中央党史研究室著《中国共产党的九十年》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出正面战场抗战艰巨性的原因,并概述正面战场抗战的意义。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括陕甘宁边区政权的性质,并简析实行“三三制”原则的作用。(6分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 从战后初期到50年代末,西欧和美国建立了特殊的经济关系。二战最突出的后果之一就是西欧实力的削弱和美国霸权的确立。受到战争严重破坏的西欧经济的恢复需要资金、技术和设备,而在当时两种社会制度严重对立的形势下,西欧唯一能够依靠的是美国。而美国出于政治、经济的需要也必然要援助西敗。美国通过经济扶植达到控制并利用西欧从经济上遏制苏联为首的社会主义阵营的目的,结果使世界形成資本主义和社会主义两大经济体系严重对峙的局面。

材料二 从50年代末到70年代,欧美之间的经济矛盾不断发生,竞争日趋激烈。为了对付美国,欧共体一方面严格控制美国农产品进口,另一方面,以低价抢占美国市场。90年代末,欧元诞生使欧美经济竞争进入了一个新的阶段。欧盟单一货币的实施,使欧元对世界投资者、企业和贸易商产生极大的吸引力。欧元与美元的竞争,有利于改变国际金融市场一贯用美元结算的局面,最终削弱美元在国际金融中的霸主地位。

——以上材料均摘编自张幼香《二战后欧美经济关系的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括当时欧美经济关系的特点,并分析其对国际关系的影响。(6分)

(2)与材料一相比,指出材料二中欧美经济关系的变化,并分析原因。(6分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1957年首届中国出口商品展览会在广州举行,周恩来总理倡议这一展会简称“广交会”。自1957年4月首届到今年4月第125届,广交会历经62年从未中断,是名副其实的“中国第一展”。在广交会的初创阶段,为了打破西方对中国的封锁,广交会开辟了一条与世界交往的通道,为中国外贸发展打下了基础,开启了新中国对外贸易、交流、合作的大门。“文革”十年使党、国家和人民遭受新中国成立以来最严重的挫折和损失,广交会在这一时期艰难成长。改革开放以来,广交会解放思想、大胆探索,功能日渐多祥化,参展商品结构明显改善,贸易市场趋向多元化。1992年至今,广交会实现了跨越式发展,在建设社会主义市场经济、积极融入全球化的进程中,发挥了积极的导向和示范作用。

根据材料拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)(12分)

山东省潍坊市2018—2019学年高一第二学期期末考试

历史试题参考答案

第Ⅰ卷(选择题共50分)

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

A

C

A

A

C

B

A

B

D

题目

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

C

C

C

C

D

B

D

D

B

B

题目

21

22

23

24

25

答案

D

B

A

A

A

二、非选择题:本大题共4小题,第26题13分,第27题13分,第28题12分,第29题12分,共50分。

26.(13分)

(1)特点:时间观念随意、模糊;与农业生产联系紧密;大多数人对时间价值认识不足。(3分)

原因:小农经济占主导;计时工具的局限;生活习惯的影响。(3分)

(2)变化:时间观念精准化;对时间价值认识增强;观念变化的渐进性、不平衡性;时间观念近代化。(3分)

社会背景:民族危机加深;西学东渐;民族资本主义的发展;小农经济的解体;政府推动;计时工具的改进与普及。(4分)

27.(13分)

(1)原因:日本经济发达;军事装备及军队训练占据优势;侵华蓄谋以久,准备充分。(2分)中国经济落后;军备陈旧,无法适应现代战争;被动应战。(2分)

意义:打破了日本三个月灭亡中国的美梦;展现了中国抗日的决心;赢得了向内地转移的时间,为持久抗战创造了条件。(3分)

(2)性质:抗日民族统战线政权(2分)

作用:为党外人土参与抗日民主政权提供了制度保障;巩固和扩大了抗日民族统一战线;是民主政权建设的重要探索。(4分)

28.(12分)

(1)特点:美国控制西欧,西欧依附美国。(2分)

影响:壮大了美国实力;有利于西欧复苏;遏制了苏联;推动了两大阵营对峙。(4分)

(2)变化:西欧从依附美国到与美国合作又竞争。(2分)

原因:欧美力量消长;国际格局变动;国家利益需要;外交政策调整。(4分)

29.(12分)

示例1

论题:广交会在新中国成立后的各阶段呈现不同的特点

论述:1957年至1965年,广交会的初创阶段,为中国外贸打下基础,开启对外交流的大门;1966年到1976年,广交会经历了生存和发展的考验,艰难成长:1978年到1991年,广交会大胆探索,功能多样化,贸易市场多元化;1992年至今,广交会跨越式发展,融入市场经济与经济全球化发展之中。

结论:广交会作为中国对外贸易的晴雨表,折射出中国经济的崛起与转型。

示例2

论题:时代的发展推动广交会不断创新

论述:新中国成立初期,广交会的创办打破西方对中国的封锁禁运,为中国外贸发展打下了基础。文革期间,广交会成为特殊年代坚持对外贸易、对外交流的唯一窗口。改革开放以来,广交会大胆探索,功能多样化,贸易市场趋向多元化。1992年以来,广交会进人跨越式发展阶段,适应了中国社会主义市场经济与经济全球化发展的需要。

结论:广交会是中国对外贸易的窗口,见证了中国外贸发展史。

示例3

论题:广交会推动中国对外贸易发展

论述:新中国成立初期,广交会初创,打破了西方对中国经济的封锁,开启了中国对外贸易的大门。文革期间,广交会成为特殊年代坚持对外贸易与交流的唯一窗口。改革开放以来,广交会通过大胆探索与跨越式发展,推动了中国社会主义经济的崛起与转型,适应了世界经济全球化的需要。

结论:广交会的不断完善与发展推动中国对外贸易发展,有利于中国经济的崛起。

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,总分不能超该题赋分。

同课章节目录