人教(部编版)八年级 历史 上册 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教(部编版)八年级 历史 上册 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-07 21:01:27 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

1、背景

日本自1868年明治维新以来,实力迅速发展,正交叉进行两次工业革命,对外扩张的欲望十分强烈。而且日本自古以来便觊觎朝鲜半岛,明治维新以后,日本不少人士都大力鼓吹“征韩论”。1876年,日本以武力打开朝鲜国门,强迫朝鲜政府签订不平等的《江华条约》,随后列强纷至沓来,到1882年《朝美修好通商条约》的缔结,朝鲜的门户全面开放,从此引发了朝鲜深重的民族危机。

一、甲午中日战争

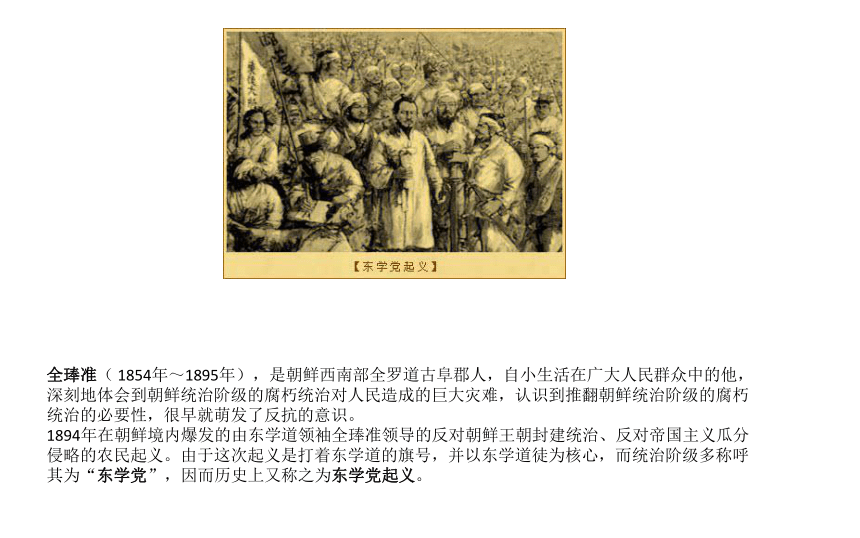

全琫准( 1854年~1895年),是朝鲜西南部全罗道古阜郡人,自小生活在广大人民群众中的他,深刻地体会到朝鲜统治阶级的腐朽统治对人民造成的巨大灾难,认识到推翻朝鲜统治阶级的腐朽统治的必要性,很早就萌发了反抗的意识。

1894年在朝鲜境内爆发的由东学道领袖全琫准领导的反对朝鲜王朝封建统治、反对帝国主义瓜分侵略的农民起义。由于这次起义是打着东学道的旗号,并以东学道徒为核心,而统治阶级多称呼其为“东学党”,因而历史上又称之为东学党起义。

1894年,赴朝清军从大沽港出发

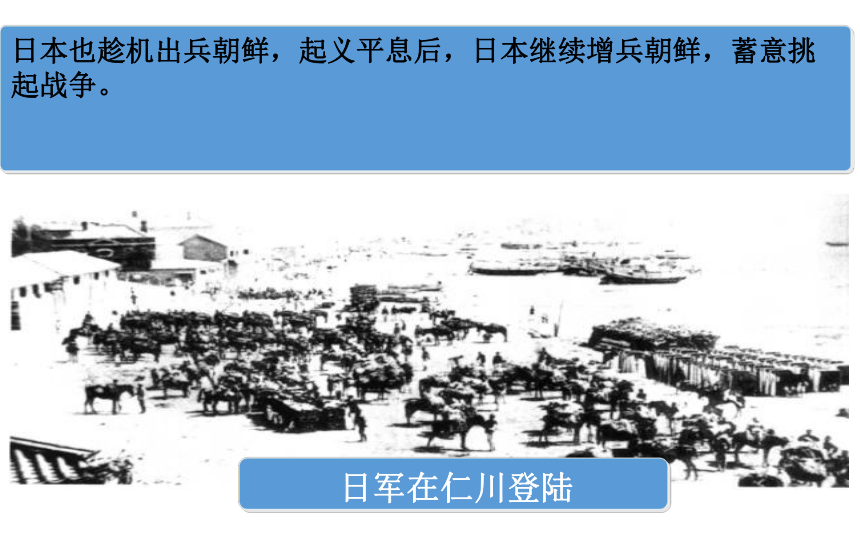

日本也趁机出兵朝鲜,起义平息后,日本继续增兵朝鲜,蓄意挑起战争。

日军在仁川登陆

二、甲午中日战争的过程

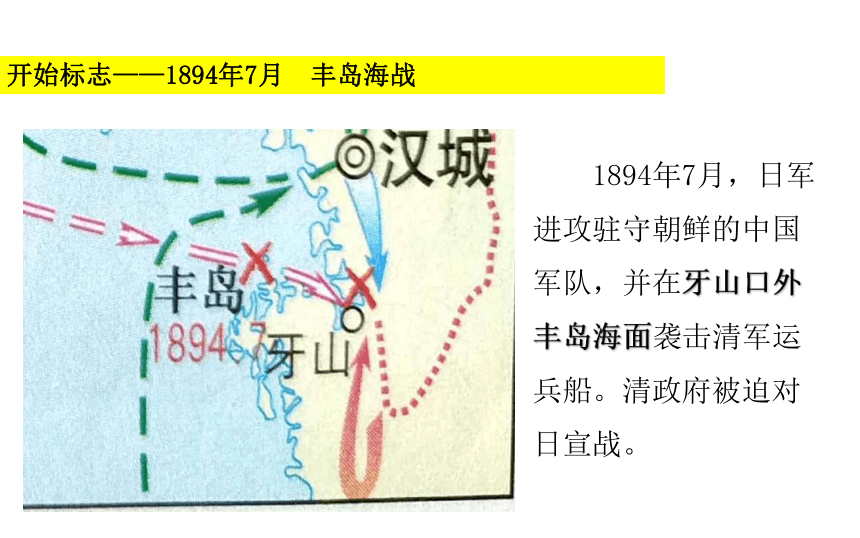

开始标志——1894年7月 丰岛海战

1894年7月,日军进攻驻守朝鲜的中国军队,并在牙山口外丰岛海面袭击清军运兵船。清政府被迫对日宣战。

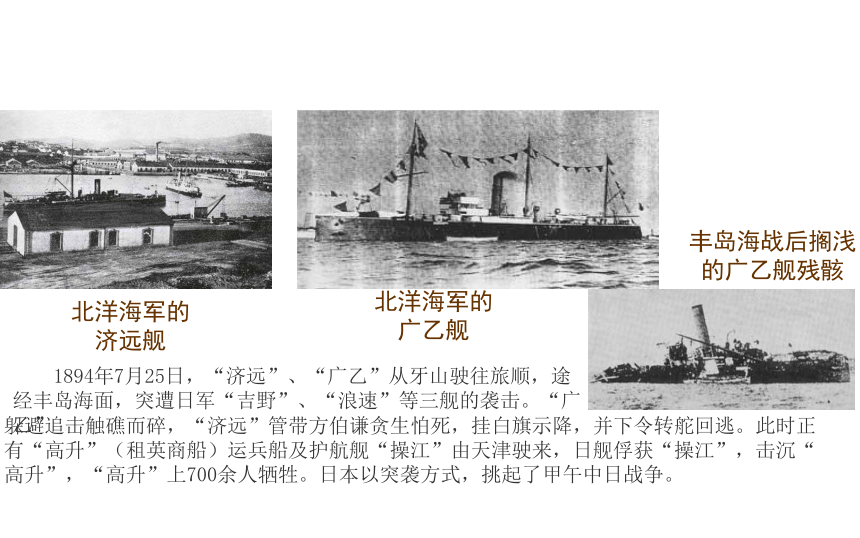

1894年7月25日,“济远”、“广乙”从牙山驶往旅顺,途经丰岛海面,突遭日军“吉野”、“浪速”等三舰的袭击。“广乙”

北洋海军的广乙舰

丰岛海战后搁浅的广乙舰残骸

北洋海军的济远舰

躲避追击触礁而碎,“济远”管带方伯谦贪生怕死,挂白旗示降,并下令转舵回逃。此时正有“高升”(租英商船)运兵船及护航舰“操江”由天津驶来,日舰俘获“操江”,击沉“高升”,“高升”上700余人牺牲。日本以突袭方式,挑起了甲午中日战争。

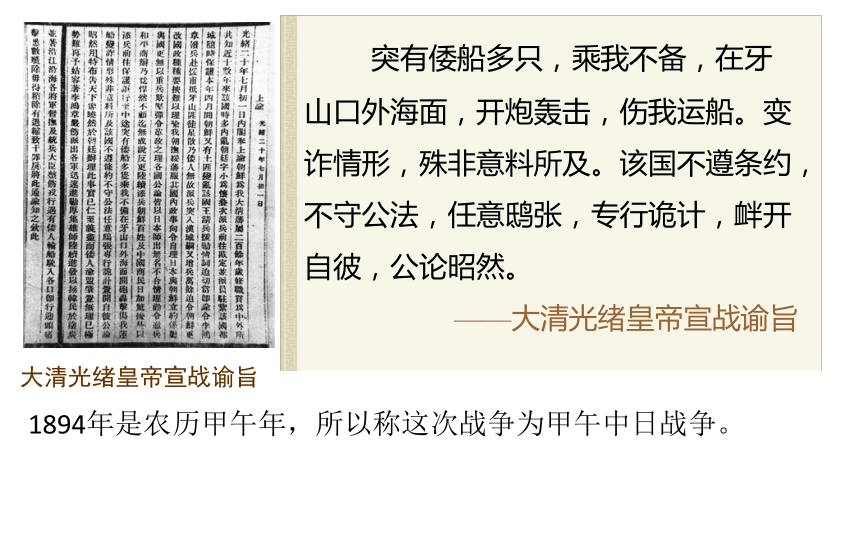

大清光绪皇帝宣战谕旨

突有倭船多只,乘我不备,在牙山口外海面,开炮轰击,伤我运船。变诈情形,殊非意料所及。该国不遵条约,不守公法,任意鸱张,专行诡计,衅开自彼,公论昭然。

——大清光绪皇帝宣战谕旨

1894年是农历甲午年,所以称这次战争为甲午中日战争。

二、甲午中日战争的过程

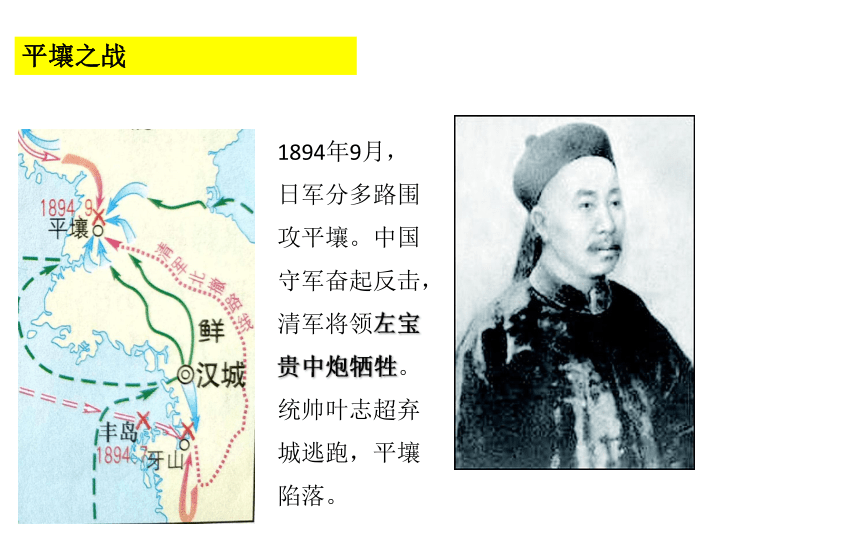

平壤之战

1894年9月,日军分多路围攻平壤。中国守军奋起反击,清军将领左宝贵中炮牺牲。统帅叶志超弃城逃跑,平壤陷落。

左宝贵(1837~1894年),字冠廷,山东费县地方集(今属山东省临沂市平邑县)人,回族。清末著名民族英雄,甲午战争“三英”之一。

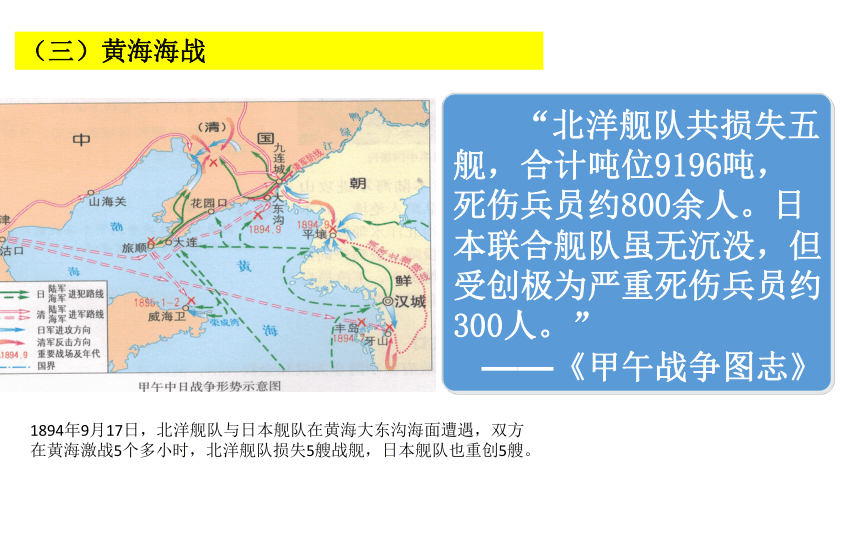

(三)黄海海战

1894年9月17日,北洋舰队与日本舰队在黄海大东沟海面遭遇,双方在黄海激战5个多小时,北洋舰队损失5艘战舰,日本舰队也重创5艘。

“北洋舰队共损失五舰,合计吨位9196吨,死伤兵员约800余人。日本联合舰队虽无沉没,但受创极为严重死伤兵员约300人。”

——《甲午战争图志》

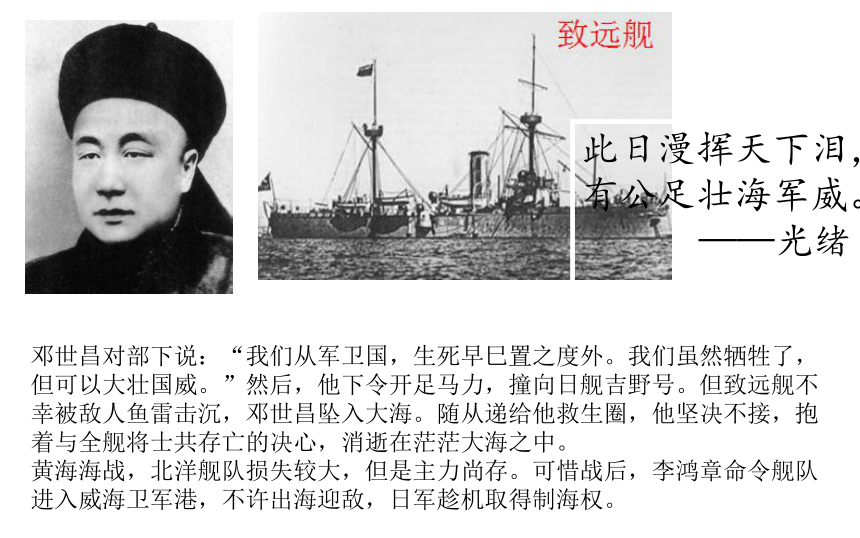

邓世昌对部下说:“我们从军卫国,生死早巳置之度外。我们虽然牺牲了,但可以大壮国威。”然后,他下令开足马力,撞向日舰吉野号。但致远舰不幸被敌人鱼雷击沉,邓世昌坠入大海。随从递给他救生圈,他坚决不接,抱着与全舰将士共存亡的决心,消逝在茫茫大海之中。

黄海海战,北洋舰队损失较大,但是主力尚存。可惜战后,李鸿章命令舰队进入威海卫军港,不许出海迎敌,日军趁机取得制海权。

此日漫挥天下泪,有公足壮海军威。

——光绪

甲午中日战争

英国阿姆斯特朗公司建造,1887年7月23日建成。该型军舰是当时北洋舰队中航速最快的战舰。

高速航行中的“致远”舰

甲午中日战争

黄海海战中邓世昌率致远舰撞击日本吉野舰

甲午中日战争

黄海海战中日双方舰队力量对比表

国 别 参战 军舰 数量 装甲情况 总排 水量 (吨) 平均 航速 (海里/小时) 鱼雷 发射 管数 火 炮 鱼雷

艇数

装 甲 非 装 甲 总 数 21厘 米以 上 20厘 米以 下 中国 12 5 7 34466 15.34 27 195 23 172 2

日本 12 3 9 40840 16.33 36 268 11 257 0

花园口登陆日军

徐邦道

向旅顺进犯的日军

日军分两路入侵中国。一路渡过鸭绿江,占领九连城,直逼辽阳。另一路从辽东半岛登陆,直取大连、旅顺。大连守将不战而逃,旅顺守将只有徐邦道孤军迎敌。

甲午中日战争

日军攻占旅顺后,对城内进行了4天3夜的屠杀,杀害了两万多中国人,只有埋尸的36人幸免于难,后经考察,生还者800余人

“日本是披着文明的皮而带有野蛮筋骨的怪兽。日本今已摘下文明的假面具,暴露了野蛮的真面目。”

——美国纽约《世界报》

威海卫战役——北洋舰队全军覆没

1895年初,威海卫战役。

北洋水师提督丁汝昌自杀殉国,北洋舰队全军覆没。

1895年春,李鸿章代表清政府,前往日本马关议和。

丁汝昌(1836~1895),安徽庐江人。1888年,北洋舰队编成,被任命为海军提督。黄海海战中,面对日舰进攻,他指挥北洋舰队沉着应战,负伤后仍继续督战。1895年2月,日军攻陷威海卫,他据刘公岛多次组织将士反攻,击沉敌舰艇7艘,后在外籍军官与部分官兵逼其降敌情况下,坚持不屈,12日服毒殉国。

丁汝昌塑像(山东省威海市刘公岛)

签订《马关条约》的春帆楼遗址

二、《马关条约》的签订

桌对面右起:日本内阁总理伊藤博文、外务大臣陆奥宗光、内阁书记官伊东。背向左起:参赞马建忠、参议李经方、钦差大臣李鸿章、参赞罗丰禄、参赞伍廷芳。

《马关条约》签订

日方保存的《马关条约》

可见伊藤博文和陆奥宗光签名

伊藤博文

1841.10.16~1909.10.26

内阁总理大臣(首相)

1895年4月17日,李鸿章被迫与日本首相伊藤博文在日本马关签订丧权辱国的中日《马关条约》。

中日《马关条约》主要内容及危害

帝国主义对华经济侵略由商品输出为主转变为资本输出为主,严重阻碍中国民族资本主义的发展

允许日本在中国

通商口岸开设工厂

设厂

增开苏州、杭州、沙市、重庆

为通商口岸

通商

加剧人民负担 清政府举债赔款

便利列强进一步控制中国

赔偿日本军费白银二亿两

赔款

进一步破坏了领土主权完整

刺激了列强瓜分中国的野心

割让辽东半岛、台湾、

澎湖列岛及附属岛屿给日本

割地

危 害

主 要 内 容

使侵略势力深入中国内地

《马关条约》中割让的领土和增开的通商口岸

影响:《马关条约》使外国侵略势力进一步深入到中国腹地,大大加深中国的半殖民地化程度。

俄国出于侵略中国(维护在中国东北地区的利益)、谋取太平洋霸权的目的,联合德、法两国的驻日公使于1895年4月23日(清光绪二十一年三月二十九日)照会日本,“劝告”日本放弃辽东半岛。同时,三国纷纷把军舰开到日本附近海面进行威胁。在俄国东部的西伯利亚总督也已集合了5万人,随时准备出动。日本经过8个月的侵华战争,已十分疲困,一时无力对付三国。日本政府决定让步,5月4日,日皇宣告接受三国劝告,放弃对辽东半岛的永久占领,并乘机向中国勒索大量“偿金”。最后经俄、德、法三国议定退还辽东半岛的偿金为3000万两.

三国干涉还辽:

三、列强瓜分中国狂潮

《时局图》是1898年谢缵[zuǎn]泰先生创制的一幅反映当时列强瓜分中国狂潮的漫画。原图上有黄遵宪的题诗。现在原件藏于美国华盛顿国立档案馆。

熊代表俄国

虎代表英国

肠(蛇)代表德国

蛙代表法国

太阳代表日本

鹰代表美国

国 别 租 借 地 势 力 范 围

德 胶州湾 山东

俄 旅顺大连 长城以北

法 广州湾 广东广西云南

英 威海卫香港新界 长江流域云南广东

日 福建

租借地:资本主义国家用强迫定期租借的方式占有的他国领土。租期有长有短,长的高达99年,期满归还。

势力范围:资本主义国家凭借其实力所控制的殖民地、半殖民地国家的全部或部分领土。在这片领土上,该国享有独占的权利,不许他国染指。

美国门户开放:

美国提出“门户开放”的背景:

当时美国正在和西班牙争夺殖民地,无暇东顾。

“门户开放”政策的实质:

承认各国在华的势力范围和既得的特权,同时要求在各国租借地和“势力范围” 享有均等的贸易机会机会。

影响:

“门户开放”政策反映出美国与其他帝国主义国家在侵华政策上的矛盾。

一:甲午中日战争

1、背景:

2、战争的经过:

二、《马关条约》的签订

1、内容

2、影响

三、瓜分中国的狂潮

1、三国干涉还辽:

2、各国在华强租海湾和划分“势力范围”情况表

3、美国门户开放:

本课小结

1.翻阅《中国近代史》时,看到某不平等条约的一段文字:“割辽东半岛、台湾及附近岛屿、澎湖列岛给日本;……日本可以在中国通商口岸投资设厂。”你推断这段文字出自A.《南京条约》 B.《北京条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》2.有人曾对中国近代史上的一场战争发生这样的感慨:“从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方的小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛刻,晕是多么大的耻辱啊!”这场战争是A.第一次鸦片战争B.八国联军侵华战争C.甲午战争D.第二次鸦片战争CC课堂练习:

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

1、背景

日本自1868年明治维新以来,实力迅速发展,正交叉进行两次工业革命,对外扩张的欲望十分强烈。而且日本自古以来便觊觎朝鲜半岛,明治维新以后,日本不少人士都大力鼓吹“征韩论”。1876年,日本以武力打开朝鲜国门,强迫朝鲜政府签订不平等的《江华条约》,随后列强纷至沓来,到1882年《朝美修好通商条约》的缔结,朝鲜的门户全面开放,从此引发了朝鲜深重的民族危机。

一、甲午中日战争

全琫准( 1854年~1895年),是朝鲜西南部全罗道古阜郡人,自小生活在广大人民群众中的他,深刻地体会到朝鲜统治阶级的腐朽统治对人民造成的巨大灾难,认识到推翻朝鲜统治阶级的腐朽统治的必要性,很早就萌发了反抗的意识。

1894年在朝鲜境内爆发的由东学道领袖全琫准领导的反对朝鲜王朝封建统治、反对帝国主义瓜分侵略的农民起义。由于这次起义是打着东学道的旗号,并以东学道徒为核心,而统治阶级多称呼其为“东学党”,因而历史上又称之为东学党起义。

1894年,赴朝清军从大沽港出发

日本也趁机出兵朝鲜,起义平息后,日本继续增兵朝鲜,蓄意挑起战争。

日军在仁川登陆

二、甲午中日战争的过程

开始标志——1894年7月 丰岛海战

1894年7月,日军进攻驻守朝鲜的中国军队,并在牙山口外丰岛海面袭击清军运兵船。清政府被迫对日宣战。

1894年7月25日,“济远”、“广乙”从牙山驶往旅顺,途经丰岛海面,突遭日军“吉野”、“浪速”等三舰的袭击。“广乙”

北洋海军的广乙舰

丰岛海战后搁浅的广乙舰残骸

北洋海军的济远舰

躲避追击触礁而碎,“济远”管带方伯谦贪生怕死,挂白旗示降,并下令转舵回逃。此时正有“高升”(租英商船)运兵船及护航舰“操江”由天津驶来,日舰俘获“操江”,击沉“高升”,“高升”上700余人牺牲。日本以突袭方式,挑起了甲午中日战争。

大清光绪皇帝宣战谕旨

突有倭船多只,乘我不备,在牙山口外海面,开炮轰击,伤我运船。变诈情形,殊非意料所及。该国不遵条约,不守公法,任意鸱张,专行诡计,衅开自彼,公论昭然。

——大清光绪皇帝宣战谕旨

1894年是农历甲午年,所以称这次战争为甲午中日战争。

二、甲午中日战争的过程

平壤之战

1894年9月,日军分多路围攻平壤。中国守军奋起反击,清军将领左宝贵中炮牺牲。统帅叶志超弃城逃跑,平壤陷落。

左宝贵(1837~1894年),字冠廷,山东费县地方集(今属山东省临沂市平邑县)人,回族。清末著名民族英雄,甲午战争“三英”之一。

(三)黄海海战

1894年9月17日,北洋舰队与日本舰队在黄海大东沟海面遭遇,双方在黄海激战5个多小时,北洋舰队损失5艘战舰,日本舰队也重创5艘。

“北洋舰队共损失五舰,合计吨位9196吨,死伤兵员约800余人。日本联合舰队虽无沉没,但受创极为严重死伤兵员约300人。”

——《甲午战争图志》

邓世昌对部下说:“我们从军卫国,生死早巳置之度外。我们虽然牺牲了,但可以大壮国威。”然后,他下令开足马力,撞向日舰吉野号。但致远舰不幸被敌人鱼雷击沉,邓世昌坠入大海。随从递给他救生圈,他坚决不接,抱着与全舰将士共存亡的决心,消逝在茫茫大海之中。

黄海海战,北洋舰队损失较大,但是主力尚存。可惜战后,李鸿章命令舰队进入威海卫军港,不许出海迎敌,日军趁机取得制海权。

此日漫挥天下泪,有公足壮海军威。

——光绪

甲午中日战争

英国阿姆斯特朗公司建造,1887年7月23日建成。该型军舰是当时北洋舰队中航速最快的战舰。

高速航行中的“致远”舰

甲午中日战争

黄海海战中邓世昌率致远舰撞击日本吉野舰

甲午中日战争

黄海海战中日双方舰队力量对比表

国 别 参战 军舰 数量 装甲情况 总排 水量 (吨) 平均 航速 (海里/小时) 鱼雷 发射 管数 火 炮 鱼雷

艇数

装 甲 非 装 甲 总 数 21厘 米以 上 20厘 米以 下 中国 12 5 7 34466 15.34 27 195 23 172 2

日本 12 3 9 40840 16.33 36 268 11 257 0

花园口登陆日军

徐邦道

向旅顺进犯的日军

日军分两路入侵中国。一路渡过鸭绿江,占领九连城,直逼辽阳。另一路从辽东半岛登陆,直取大连、旅顺。大连守将不战而逃,旅顺守将只有徐邦道孤军迎敌。

甲午中日战争

日军攻占旅顺后,对城内进行了4天3夜的屠杀,杀害了两万多中国人,只有埋尸的36人幸免于难,后经考察,生还者800余人

“日本是披着文明的皮而带有野蛮筋骨的怪兽。日本今已摘下文明的假面具,暴露了野蛮的真面目。”

——美国纽约《世界报》

威海卫战役——北洋舰队全军覆没

1895年初,威海卫战役。

北洋水师提督丁汝昌自杀殉国,北洋舰队全军覆没。

1895年春,李鸿章代表清政府,前往日本马关议和。

丁汝昌(1836~1895),安徽庐江人。1888年,北洋舰队编成,被任命为海军提督。黄海海战中,面对日舰进攻,他指挥北洋舰队沉着应战,负伤后仍继续督战。1895年2月,日军攻陷威海卫,他据刘公岛多次组织将士反攻,击沉敌舰艇7艘,后在外籍军官与部分官兵逼其降敌情况下,坚持不屈,12日服毒殉国。

丁汝昌塑像(山东省威海市刘公岛)

签订《马关条约》的春帆楼遗址

二、《马关条约》的签订

桌对面右起:日本内阁总理伊藤博文、外务大臣陆奥宗光、内阁书记官伊东。背向左起:参赞马建忠、参议李经方、钦差大臣李鸿章、参赞罗丰禄、参赞伍廷芳。

《马关条约》签订

日方保存的《马关条约》

可见伊藤博文和陆奥宗光签名

伊藤博文

1841.10.16~1909.10.26

内阁总理大臣(首相)

1895年4月17日,李鸿章被迫与日本首相伊藤博文在日本马关签订丧权辱国的中日《马关条约》。

中日《马关条约》主要内容及危害

帝国主义对华经济侵略由商品输出为主转变为资本输出为主,严重阻碍中国民族资本主义的发展

允许日本在中国

通商口岸开设工厂

设厂

增开苏州、杭州、沙市、重庆

为通商口岸

通商

加剧人民负担 清政府举债赔款

便利列强进一步控制中国

赔偿日本军费白银二亿两

赔款

进一步破坏了领土主权完整

刺激了列强瓜分中国的野心

割让辽东半岛、台湾、

澎湖列岛及附属岛屿给日本

割地

危 害

主 要 内 容

使侵略势力深入中国内地

《马关条约》中割让的领土和增开的通商口岸

影响:《马关条约》使外国侵略势力进一步深入到中国腹地,大大加深中国的半殖民地化程度。

俄国出于侵略中国(维护在中国东北地区的利益)、谋取太平洋霸权的目的,联合德、法两国的驻日公使于1895年4月23日(清光绪二十一年三月二十九日)照会日本,“劝告”日本放弃辽东半岛。同时,三国纷纷把军舰开到日本附近海面进行威胁。在俄国东部的西伯利亚总督也已集合了5万人,随时准备出动。日本经过8个月的侵华战争,已十分疲困,一时无力对付三国。日本政府决定让步,5月4日,日皇宣告接受三国劝告,放弃对辽东半岛的永久占领,并乘机向中国勒索大量“偿金”。最后经俄、德、法三国议定退还辽东半岛的偿金为3000万两.

三国干涉还辽:

三、列强瓜分中国狂潮

《时局图》是1898年谢缵[zuǎn]泰先生创制的一幅反映当时列强瓜分中国狂潮的漫画。原图上有黄遵宪的题诗。现在原件藏于美国华盛顿国立档案馆。

熊代表俄国

虎代表英国

肠(蛇)代表德国

蛙代表法国

太阳代表日本

鹰代表美国

国 别 租 借 地 势 力 范 围

德 胶州湾 山东

俄 旅顺大连 长城以北

法 广州湾 广东广西云南

英 威海卫香港新界 长江流域云南广东

日 福建

租借地:资本主义国家用强迫定期租借的方式占有的他国领土。租期有长有短,长的高达99年,期满归还。

势力范围:资本主义国家凭借其实力所控制的殖民地、半殖民地国家的全部或部分领土。在这片领土上,该国享有独占的权利,不许他国染指。

美国门户开放:

美国提出“门户开放”的背景:

当时美国正在和西班牙争夺殖民地,无暇东顾。

“门户开放”政策的实质:

承认各国在华的势力范围和既得的特权,同时要求在各国租借地和“势力范围” 享有均等的贸易机会机会。

影响:

“门户开放”政策反映出美国与其他帝国主义国家在侵华政策上的矛盾。

一:甲午中日战争

1、背景:

2、战争的经过:

二、《马关条约》的签订

1、内容

2、影响

三、瓜分中国的狂潮

1、三国干涉还辽:

2、各国在华强租海湾和划分“势力范围”情况表

3、美国门户开放:

本课小结

1.翻阅《中国近代史》时,看到某不平等条约的一段文字:“割辽东半岛、台湾及附近岛屿、澎湖列岛给日本;……日本可以在中国通商口岸投资设厂。”你推断这段文字出自A.《南京条约》 B.《北京条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》2.有人曾对中国近代史上的一场战争发生这样的感慨:“从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方的小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛刻,晕是多么大的耻辱啊!”这场战争是A.第一次鸦片战争B.八国联军侵华战争C.甲午战争D.第二次鸦片战争CC课堂练习:

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹