四年级上册科学教案及教学反思- 10 怎样让小球动起来 冀教版

文档属性

| 名称 | 四年级上册科学教案及教学反思- 10 怎样让小球动起来 冀教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-09-11 21:11:08 | ||

图片预览

文档简介

怎样让小球动起来

教学目标:

(一)科学探究目标:

1、能设想出多种使物体运动起来的方案及改变物体运动方向的方法;

2、能够用实验证明自己的猜想;

3、能够正确的描述实验中产生的现象,通过分析,得出结论。

(二)情感态度价值观目标:

1、愿意动脑筋想出使物体运动起来的多种方法。

2、愿意与其他小组交流假设和实验方法,并找出最好的办法。

(三)科学知识目标:

1、能说出物体在力作用下可以由静止转为运动。

2、能辨别出物体的运动主要是哪种力作用的结果。

(四)STSE目标:

联系生活实际,举出更多的力使物体运动发生改变的例子。

课时安排:一课时。

教学重点:引导学生设计更多种使小球动起来的方法。认识物体运动方式。

教学难点:找出物体的运动是由哪种力作用的结果。

教学准备:纸杯、乒乓球、橡皮筋、水、塑料挡板等。

教学过程:

(一)导入:

1、教师提问导入:同学们,我们在前一课《常见的力》中都认识了哪些力?

(引导学生回忆前面学的力,通过生活中常见的力揭示课题,为后面做铺垫。)

2、学生思考,并回答自己知道的一些力。如推力、拉力、弹力等。

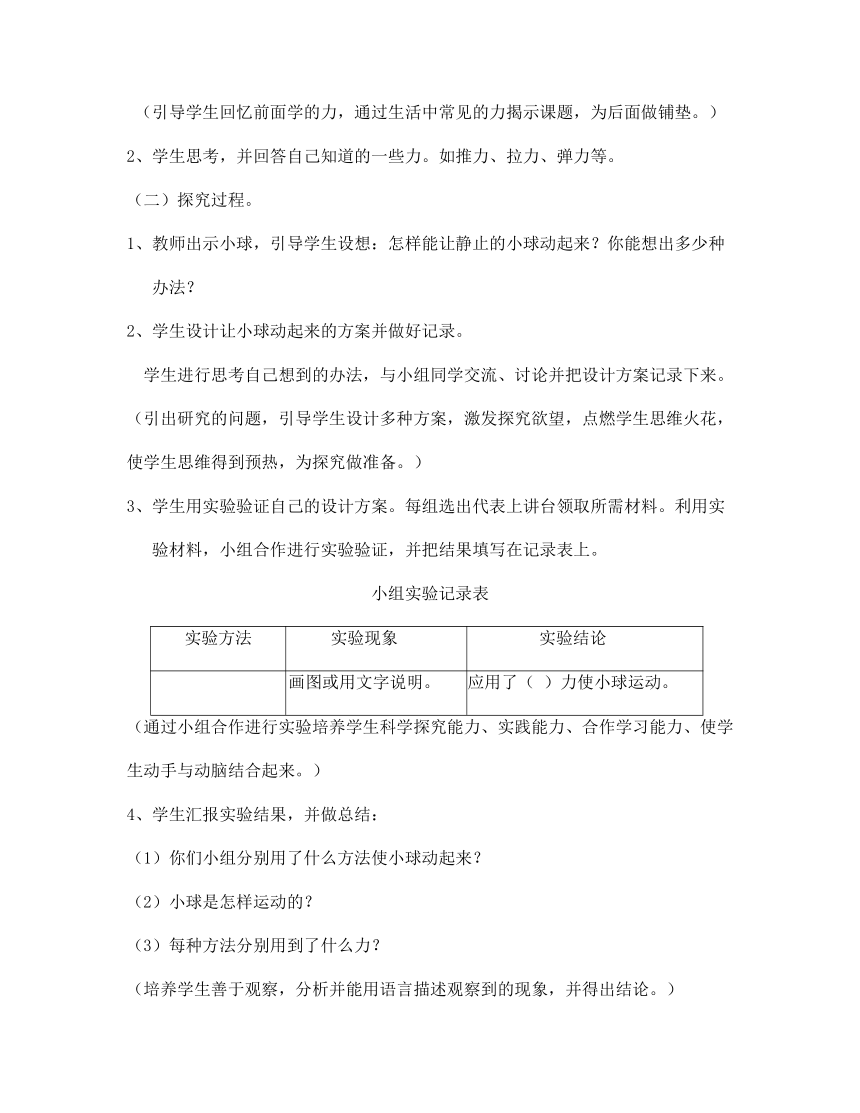

(二)探究过程。

1、教师出示小球,引导学生设想:怎样能让静止的小球动起来?你能想出多少种办法?

2、学生设计让小球动起来的方案并做好记录。

?学生进行思考自己想到的办法,与小组同学交流、讨论并把设计方案记录下来。(引出研究的问题,引导学生设计多种方案,激发探究欲望,点燃学生思维火花,使学生思维得到预热,为探究做准备。)

3、学生用实验验证自己的设计方案。每组选出代表上讲台领取所需材料。利用实验材料,小组合作进行实验验证,并把结果填写在记录表上。

小组实验记录表

实验方法

实验现象

实验结论

画图或用文字说明。

应用了( )力使小球运动。

(通过小组合作进行实验培养学生科学探究能力、实践能力、合作学习能力、使学生动手与动脑结合起来。)

4、学生汇报实验结果,并做总结:

(1)你们小组分别用了什么方法使小球动起来?

(2)小球是怎样运动的?

(3)每种方法分别用到了什么力?

(培养学生善于观察,分析并能用语言描述观察到的现象,并得出结论。)

5、引导学生思考:怎样改变运动小球的方向?用到了什么力?

学生思考并说出改变运动小球的方法。如:应用推力拿塑料板拨动,应用风力吹动小球等;

6、进行活动总结。

(三)拓展活动。

1、阅读科学在线,了解物体的运动的基本方式。阅读后分别说一说哪些物体的运动方式属于平动、转动、振动。

2、引导学生举出生活中还有哪些用力使物体运动状态发生改变的例子。

学生根据生活经验举例。如弹弓应用弹力,推车使用了推力等。

(培养学生的阅读、倾听能力,运用生活中的实例帮助学生具体理解物体的运动基本方式,体会到科学技术的重要性。)

3、总结本课内容。

教学反思:

本课是在学生认识了各种力的基础上,帮助学生进一步感受力与运动的关系,认识到力可以改变物体的运动状态,即在力的作用下物体可以由静止变为运动。本课在围绕让物体动起来这一主线,进行科学探究。为了能够很好的将学生的生活经验与科学知识紧密的结合在一起,整个课时将猜想、设计、实验、小组交流、讨论等方法有机地贯穿于教学各环节中,引导学生在感知的基础上加以探索,充分遵循了“提出问题——猜想——设计方案——实验验证——总结交流”这一认知规律,采取了小组合作、相互交流、师生交流等教学方法,使学生的主动学习、合作学习、探究学习有了充分的时间和空间,让他们在大量的实践活动中掌握知识形成能力。本课学生积极参与科学探究过程,积极与本组同学进行交流,利用材料根据设计方案进行实验来验证自己的猜想并得出实验结论。

不足之处在于“想办法改变小球运动方向”这一环节没有安排时间让学生验证假设,因此引导学生得出结论显得有些仓促。在汇报这一环节,学生的语言表达能力有所欠缺,在以后的教学过程中应着重培养学生的总结归纳能力。让学生多观察生活周围一些现象,体会科学技术与生活的密切联系,从而提高学生的科学素养。

教学目标:

(一)科学探究目标:

1、能设想出多种使物体运动起来的方案及改变物体运动方向的方法;

2、能够用实验证明自己的猜想;

3、能够正确的描述实验中产生的现象,通过分析,得出结论。

(二)情感态度价值观目标:

1、愿意动脑筋想出使物体运动起来的多种方法。

2、愿意与其他小组交流假设和实验方法,并找出最好的办法。

(三)科学知识目标:

1、能说出物体在力作用下可以由静止转为运动。

2、能辨别出物体的运动主要是哪种力作用的结果。

(四)STSE目标:

联系生活实际,举出更多的力使物体运动发生改变的例子。

课时安排:一课时。

教学重点:引导学生设计更多种使小球动起来的方法。认识物体运动方式。

教学难点:找出物体的运动是由哪种力作用的结果。

教学准备:纸杯、乒乓球、橡皮筋、水、塑料挡板等。

教学过程:

(一)导入:

1、教师提问导入:同学们,我们在前一课《常见的力》中都认识了哪些力?

(引导学生回忆前面学的力,通过生活中常见的力揭示课题,为后面做铺垫。)

2、学生思考,并回答自己知道的一些力。如推力、拉力、弹力等。

(二)探究过程。

1、教师出示小球,引导学生设想:怎样能让静止的小球动起来?你能想出多少种办法?

2、学生设计让小球动起来的方案并做好记录。

?学生进行思考自己想到的办法,与小组同学交流、讨论并把设计方案记录下来。(引出研究的问题,引导学生设计多种方案,激发探究欲望,点燃学生思维火花,使学生思维得到预热,为探究做准备。)

3、学生用实验验证自己的设计方案。每组选出代表上讲台领取所需材料。利用实验材料,小组合作进行实验验证,并把结果填写在记录表上。

小组实验记录表

实验方法

实验现象

实验结论

画图或用文字说明。

应用了( )力使小球运动。

(通过小组合作进行实验培养学生科学探究能力、实践能力、合作学习能力、使学生动手与动脑结合起来。)

4、学生汇报实验结果,并做总结:

(1)你们小组分别用了什么方法使小球动起来?

(2)小球是怎样运动的?

(3)每种方法分别用到了什么力?

(培养学生善于观察,分析并能用语言描述观察到的现象,并得出结论。)

5、引导学生思考:怎样改变运动小球的方向?用到了什么力?

学生思考并说出改变运动小球的方法。如:应用推力拿塑料板拨动,应用风力吹动小球等;

6、进行活动总结。

(三)拓展活动。

1、阅读科学在线,了解物体的运动的基本方式。阅读后分别说一说哪些物体的运动方式属于平动、转动、振动。

2、引导学生举出生活中还有哪些用力使物体运动状态发生改变的例子。

学生根据生活经验举例。如弹弓应用弹力,推车使用了推力等。

(培养学生的阅读、倾听能力,运用生活中的实例帮助学生具体理解物体的运动基本方式,体会到科学技术的重要性。)

3、总结本课内容。

教学反思:

本课是在学生认识了各种力的基础上,帮助学生进一步感受力与运动的关系,认识到力可以改变物体的运动状态,即在力的作用下物体可以由静止变为运动。本课在围绕让物体动起来这一主线,进行科学探究。为了能够很好的将学生的生活经验与科学知识紧密的结合在一起,整个课时将猜想、设计、实验、小组交流、讨论等方法有机地贯穿于教学各环节中,引导学生在感知的基础上加以探索,充分遵循了“提出问题——猜想——设计方案——实验验证——总结交流”这一认知规律,采取了小组合作、相互交流、师生交流等教学方法,使学生的主动学习、合作学习、探究学习有了充分的时间和空间,让他们在大量的实践活动中掌握知识形成能力。本课学生积极参与科学探究过程,积极与本组同学进行交流,利用材料根据设计方案进行实验来验证自己的猜想并得出实验结论。

不足之处在于“想办法改变小球运动方向”这一环节没有安排时间让学生验证假设,因此引导学生得出结论显得有些仓促。在汇报这一环节,学生的语言表达能力有所欠缺,在以后的教学过程中应着重培养学生的总结归纳能力。让学生多观察生活周围一些现象,体会科学技术与生活的密切联系,从而提高学生的科学素养。