人教部编版历史八年级上第6课戊戌变法课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史八年级上第6课戊戌变法课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-11 20:23:44 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

1898年9月21日,残云如雪的北京已有了些许秋意。这天早上,慈禧太后在随从的簇拥下,出颐和园走小路回紫禁城,为时103天的百日维新在这一天结束了。慈禧一进紫禁城,就直奔光绪帝的寝宫,但光绪帝不在屋里。此时他已经走到宫门前,有人说他要跑,有人说他去迎接太后,不管如何,他被侍卫拦回,从此便失去自由……

这到底是怎么回事?百日维新又是什么?为何光绪帝没有了自由?

第六课

戊戌变法

找出“公车上书”背景、时间、人物、经过、结果和影响。

为了宣传维新思想,维新派采取了哪些措施?

自学书本第一目,解决下列问题

公车:原采汉朝时政府用车马接送被征举的读书人,后采,人们就用“公车”作为举人入京应试的代称。

一.康有为与公车上书

康有为

康有为(1858—1927年)

广东南海人,自幼熟读经书。曾游历西方,钻研西学知识。1888年,上书光绪皇帝,请求变法图强,受到顽固派的阻挠。后在万木草堂中讲学、著书,宣传变法思想,培养维新人才,是资产阶级改良派的典型代表。其学生有梁启超。

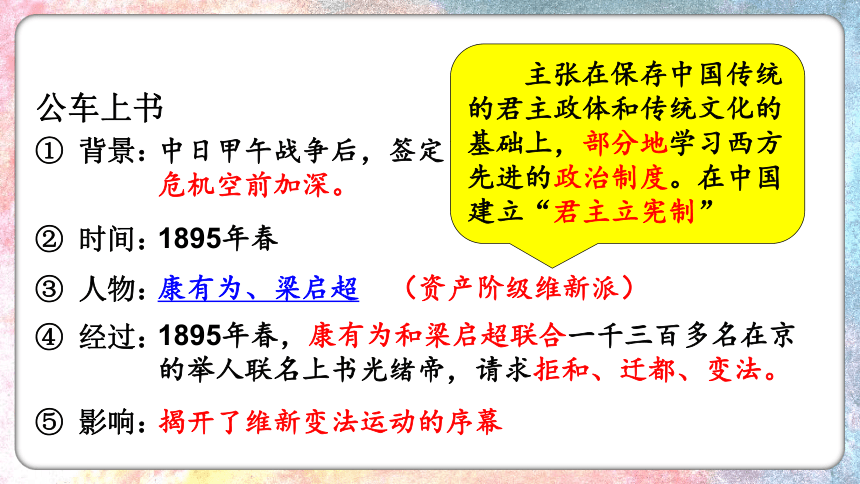

公车上书

中日甲午战争后,签定了《马关条约》,民族危机空前加深。

① 背景:

② 时间:

③ 人物:

1895年春

康有为、梁启超

④ 经过:

1895年春,康有为和梁启超联合一千三百多名在京的举人联名上书光绪帝,请求拒和、迁都、变法。

⑤ 影响:

揭开了维新变法运动的序幕

(资产阶级维新派)

主张在保存中国传统的君主政体和传统文化的基础上,部分地学习西方先进的政治制度。在中国建立“君主立宪制”

康有为,近代著名政治家、思想家、社会改革家,他信奉孔子的儒家学说,并致力于将儒家学说改造为可以适应现代社会的国教,曾担任孔教会会长。主要著作有《孔子改制考》、《新学伪经考》

梁启超,中国近代史上著名的政治活动家、启蒙思想家、资产阶级宣传家。戊戌变法(百日维新)领袖之一。曾倡导文体改良的“诗界革命”和“小说界革命”。其著作合编为《饮冰室合集》。

康有为

梁启超

知识拓展

汉朝时,政府都是用公家车马送应举之人赴京,后来“公车”就泛指入京应试的举人。

由于这次上书是康有为组织参加科举考试的各省举子所为,因此历史上就称为“公车上书”。

何谓“公车”

二、维新变法运动的发展

2、宣传维新思想

为了宣传维新思想,维新派采取了哪些措施?

① 组织学会

1895年11月,康有为、梁启超联合朝中大臣在北京组织强学会,定期集会演讲。强学会成为清末维新派的政治团体,入会者众多。强学会之后,各地也纷纷组织会社。

二、维新变法运动的发展

2、宣传维新思想

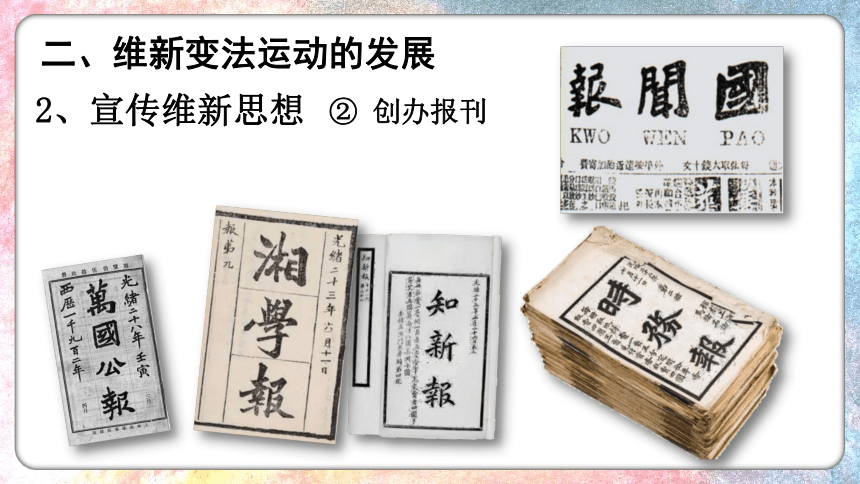

② 创办报刊

组织学会

创办报刊

《时务报》

强学会

强学会

《时务报》

《国闻报》

《国闻报》

二、维新变法运动的发展

2、宣传维新思想

② 创办报刊

《时务报》是当时维新派最重要的、影响最大的机关报。1896年在上海创刊。梁启超主笔。

二、维新变法运动的发展

2、宣传维新思想

② 创办报刊

严复等主持的《国闻报》,以“通中外之故”为目的,号召变法图强。

《国闻报》1897年创刊于天津。刊登国内各省要闻,同时译载重要政论、名著,如连载严复译的赫胥黎《天演论》等。其“物竞天择、适者生存”的思想影响深远。

自学书本第二目,解决下列问题

请找出戊戌变法的领导者、时间、开始标志、内容以及结果

1、背景

三、维新变法运动的高潮

——戊戌变法(百日维新)

1897年冬,德国强占胶州湾。消息传出后,康有为上书光绪帝,痛陈是局的危险和变法的紧迫性,呼吁变法救国。在康有为等维新派的推动下,光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。

(1871—1908)

“若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。”

——康有为《上清帝第五书》

光绪为什么支持变法?

①巩固封建统治,希望有所作为,不当亡国之君;

② 通过变法从慈禧太后手中夺回最高统治权;

③ 也有爱国、保国、抵制外强的思想。

2、时间:

三、维新变法运动的高潮

1898年6月11日-9月21日,103天

清政府颁布 “明定国是”诏书

“国是”则指国家大计,国家的指导方针、理论基础、方针政策。

3、开始标志:

——戊戌变法(百日维新)

内容 影响

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事 有利于刷新吏治,使官民参与政治的积极性提高。

鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工商业 有利于中国民族资本主义发展

改革财政,编制国家预算 有利于国家财政的制度化建设

废除八股,改试策论,开办新式学堂 有利于思想的解放及西方思想的传入

裁减绿营,训练新式军队 有利于提高军队的战斗力和军事素质

4.主要内容及影响

有人说:“虽然国难那样严重,反对变法的人仍居大多数。为什么呢?一句话,打破了他们的饭碗。人人都知道应该废八股,提倡实学;但数百翰林,数千进士,数万举人,数十万秀才,数百万童生,全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少的心血,想从之乎也者里面,升官发财,一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂带头领导的人是洋奴汉奸。至于被裁的官员,更不要说,无不切齿痛恨。”

四、维新变法运动的结果

9月21日,慈禧太后发动政变,囚禁光绪帝,废除变法, “戊戌六君子”被杀害,康有为、梁启超仓促逃往海外。史称“戊戌政变”。

——戊戌政变

慈禧太后(1835—1908),1898年9月21日发动戊戌政变,囚禁光绪,逮捕了维新派人士,掌握清政府全权,戊戌变法失败。

资产阶级维新派一直以来做希望建立的“君主立宪政体”,出于对守旧势力的妥协,最终在戊戌变法中却没有提出。

慈禧对请示的光绪皇帝表明了她的态度:“凡所施行之新政,但不违祖宗大法,无损满洲权势,即不阻止。”但是在变法前,慈禧太后就控制了人事任免和京津地区的军政大权。在变法过程中,实际上理会光绪帝政令的地方官员可谓凤毛麟角。

五、戊戌变法失败的原因有哪些?

① 民族资产阶级自身的软弱性和妥协性,使其不敢彻底的反帝反封建

② 寄希望于没有实权的皇帝,脱离群众,缺乏支持

③ 触碰到顽固派的利益,遭到顽固派的抵制与反对

① 戊戌变法是一次资产阶级的改良运动。

② 戊戌变法又是一次爱国救亡的政治运动。

③ 戊戌变法是近代中国第一次思想解放潮流,在社会上起了思想启蒙的作用。

六、戊戌变法的意义

(性质)

“家家言时务”“人人谈西学”的现象蔚然成风,以建立近代式国家为指向的“国民”“国权”“国耻”等名词成为流行的政治概念,“立国自强”成为思想界的共识。

随堂演练

1.维新变法运动开始的标志是( )

A.《马关条约》的签订

B.“公车上书”

C.实业救国高潮的出现

D.“西学”在中国的宣传

2.“公车上书”的时间是( )

A.1888年

B.1894年

C.1895年

D.1898年

B

C

3.有学者认为,甲午战争后,中国开始由“政策创新”转向于“制度创新”。这里的“制度创 新”开始于( )

A.戊戌变法 B.辛亥革命

C.五四运动 D.国民革命

4.在1895年到1898年间,康有为多次上书光绪帝。这一时期康有为上书的主题应是( )

A.严厉禁烟,抵御外侮 B.维新变法、救亡图存

C.师夷长技、自强求富 D.驱除鞑虏、恢复中华

A

B

5.戊戌变法法令中,直接触及顽固派利益的是( )

A.裁撤冗官冗员

B.鼓励私人兴办工矿企业

C.开办新式学堂

D.允许官民上书言事

6.戊戌变法中甘愿为变法流血牺牲的是( )A.康有为 B.梁启超

C.谭嗣同 D.袁世凯

A

c

1898年9月21日,残云如雪的北京已有了些许秋意。这天早上,慈禧太后在随从的簇拥下,出颐和园走小路回紫禁城,为时103天的百日维新在这一天结束了。慈禧一进紫禁城,就直奔光绪帝的寝宫,但光绪帝不在屋里。此时他已经走到宫门前,有人说他要跑,有人说他去迎接太后,不管如何,他被侍卫拦回,从此便失去自由……

这到底是怎么回事?百日维新又是什么?为何光绪帝没有了自由?

第六课

戊戌变法

找出“公车上书”背景、时间、人物、经过、结果和影响。

为了宣传维新思想,维新派采取了哪些措施?

自学书本第一目,解决下列问题

公车:原采汉朝时政府用车马接送被征举的读书人,后采,人们就用“公车”作为举人入京应试的代称。

一.康有为与公车上书

康有为

康有为(1858—1927年)

广东南海人,自幼熟读经书。曾游历西方,钻研西学知识。1888年,上书光绪皇帝,请求变法图强,受到顽固派的阻挠。后在万木草堂中讲学、著书,宣传变法思想,培养维新人才,是资产阶级改良派的典型代表。其学生有梁启超。

公车上书

中日甲午战争后,签定了《马关条约》,民族危机空前加深。

① 背景:

② 时间:

③ 人物:

1895年春

康有为、梁启超

④ 经过:

1895年春,康有为和梁启超联合一千三百多名在京的举人联名上书光绪帝,请求拒和、迁都、变法。

⑤ 影响:

揭开了维新变法运动的序幕

(资产阶级维新派)

主张在保存中国传统的君主政体和传统文化的基础上,部分地学习西方先进的政治制度。在中国建立“君主立宪制”

康有为,近代著名政治家、思想家、社会改革家,他信奉孔子的儒家学说,并致力于将儒家学说改造为可以适应现代社会的国教,曾担任孔教会会长。主要著作有《孔子改制考》、《新学伪经考》

梁启超,中国近代史上著名的政治活动家、启蒙思想家、资产阶级宣传家。戊戌变法(百日维新)领袖之一。曾倡导文体改良的“诗界革命”和“小说界革命”。其著作合编为《饮冰室合集》。

康有为

梁启超

知识拓展

汉朝时,政府都是用公家车马送应举之人赴京,后来“公车”就泛指入京应试的举人。

由于这次上书是康有为组织参加科举考试的各省举子所为,因此历史上就称为“公车上书”。

何谓“公车”

二、维新变法运动的发展

2、宣传维新思想

为了宣传维新思想,维新派采取了哪些措施?

① 组织学会

1895年11月,康有为、梁启超联合朝中大臣在北京组织强学会,定期集会演讲。强学会成为清末维新派的政治团体,入会者众多。强学会之后,各地也纷纷组织会社。

二、维新变法运动的发展

2、宣传维新思想

② 创办报刊

组织学会

创办报刊

《时务报》

强学会

强学会

《时务报》

《国闻报》

《国闻报》

二、维新变法运动的发展

2、宣传维新思想

② 创办报刊

《时务报》是当时维新派最重要的、影响最大的机关报。1896年在上海创刊。梁启超主笔。

二、维新变法运动的发展

2、宣传维新思想

② 创办报刊

严复等主持的《国闻报》,以“通中外之故”为目的,号召变法图强。

《国闻报》1897年创刊于天津。刊登国内各省要闻,同时译载重要政论、名著,如连载严复译的赫胥黎《天演论》等。其“物竞天择、适者生存”的思想影响深远。

自学书本第二目,解决下列问题

请找出戊戌变法的领导者、时间、开始标志、内容以及结果

1、背景

三、维新变法运动的高潮

——戊戌变法(百日维新)

1897年冬,德国强占胶州湾。消息传出后,康有为上书光绪帝,痛陈是局的危险和变法的紧迫性,呼吁变法救国。在康有为等维新派的推动下,光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。

(1871—1908)

“若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。”

——康有为《上清帝第五书》

光绪为什么支持变法?

①巩固封建统治,希望有所作为,不当亡国之君;

② 通过变法从慈禧太后手中夺回最高统治权;

③ 也有爱国、保国、抵制外强的思想。

2、时间:

三、维新变法运动的高潮

1898年6月11日-9月21日,103天

清政府颁布 “明定国是”诏书

“国是”则指国家大计,国家的指导方针、理论基础、方针政策。

3、开始标志:

——戊戌变法(百日维新)

内容 影响

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事 有利于刷新吏治,使官民参与政治的积极性提高。

鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工商业 有利于中国民族资本主义发展

改革财政,编制国家预算 有利于国家财政的制度化建设

废除八股,改试策论,开办新式学堂 有利于思想的解放及西方思想的传入

裁减绿营,训练新式军队 有利于提高军队的战斗力和军事素质

4.主要内容及影响

有人说:“虽然国难那样严重,反对变法的人仍居大多数。为什么呢?一句话,打破了他们的饭碗。人人都知道应该废八股,提倡实学;但数百翰林,数千进士,数万举人,数十万秀才,数百万童生,全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少的心血,想从之乎也者里面,升官发财,一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂带头领导的人是洋奴汉奸。至于被裁的官员,更不要说,无不切齿痛恨。”

四、维新变法运动的结果

9月21日,慈禧太后发动政变,囚禁光绪帝,废除变法, “戊戌六君子”被杀害,康有为、梁启超仓促逃往海外。史称“戊戌政变”。

——戊戌政变

慈禧太后(1835—1908),1898年9月21日发动戊戌政变,囚禁光绪,逮捕了维新派人士,掌握清政府全权,戊戌变法失败。

资产阶级维新派一直以来做希望建立的“君主立宪政体”,出于对守旧势力的妥协,最终在戊戌变法中却没有提出。

慈禧对请示的光绪皇帝表明了她的态度:“凡所施行之新政,但不违祖宗大法,无损满洲权势,即不阻止。”但是在变法前,慈禧太后就控制了人事任免和京津地区的军政大权。在变法过程中,实际上理会光绪帝政令的地方官员可谓凤毛麟角。

五、戊戌变法失败的原因有哪些?

① 民族资产阶级自身的软弱性和妥协性,使其不敢彻底的反帝反封建

② 寄希望于没有实权的皇帝,脱离群众,缺乏支持

③ 触碰到顽固派的利益,遭到顽固派的抵制与反对

① 戊戌变法是一次资产阶级的改良运动。

② 戊戌变法又是一次爱国救亡的政治运动。

③ 戊戌变法是近代中国第一次思想解放潮流,在社会上起了思想启蒙的作用。

六、戊戌变法的意义

(性质)

“家家言时务”“人人谈西学”的现象蔚然成风,以建立近代式国家为指向的“国民”“国权”“国耻”等名词成为流行的政治概念,“立国自强”成为思想界的共识。

随堂演练

1.维新变法运动开始的标志是( )

A.《马关条约》的签订

B.“公车上书”

C.实业救国高潮的出现

D.“西学”在中国的宣传

2.“公车上书”的时间是( )

A.1888年

B.1894年

C.1895年

D.1898年

B

C

3.有学者认为,甲午战争后,中国开始由“政策创新”转向于“制度创新”。这里的“制度创 新”开始于( )

A.戊戌变法 B.辛亥革命

C.五四运动 D.国民革命

4.在1895年到1898年间,康有为多次上书光绪帝。这一时期康有为上书的主题应是( )

A.严厉禁烟,抵御外侮 B.维新变法、救亡图存

C.师夷长技、自强求富 D.驱除鞑虏、恢复中华

A

B

5.戊戌变法法令中,直接触及顽固派利益的是( )

A.裁撤冗官冗员

B.鼓励私人兴办工矿企业

C.开办新式学堂

D.允许官民上书言事

6.戊戌变法中甘愿为变法流血牺牲的是( )A.康有为 B.梁启超

C.谭嗣同 D.袁世凯

A

c

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹