《走一步,再走一步》实用课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 《走一步,再走一步》实用课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-09-16 23:31:42 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

莫顿.亨特

叙事散文

null

走一步,再走一步

实用课件制作:涡阳八中臧文清

1、知识:认识作者,掌握“读一读,写一写”的字词。

2、能力:默读课文,复述故事,概括内容,品味哲理;探讨人物与描写;分析伏笔。

3、情感:明白“走一步,再走一步”的道理。

学习目标

莫顿·亨特(1927—1998(Morton Hunt),美国作家,心理学家。莫顿·亨特是一位擅长写励志类文章的作家,曾发表百余篇短文,同时也是一位专业的心理学家,还是美国文化学术界声望极高的专业作家。

他的代表作有:《宇宙间》、《可怜的动物》、《痛击》、《心理学的故事》、《走一步,再走一步》等。

走近作者

一、认识作者

莫顿·亨特(1927—1998)(Morton Hunt),美国作家,心理学家。

莫顿·亨特是一位擅长写励志类文章的作家,曾发表百余篇短文,同时也是一位专业的心理学家,还是美国文化学术界声望极高的专业作家。

他的代表作有:《宇宙间》、《可怜的动物》、《痛击》、《心理学的故事》、《走一步,再走一步》等。

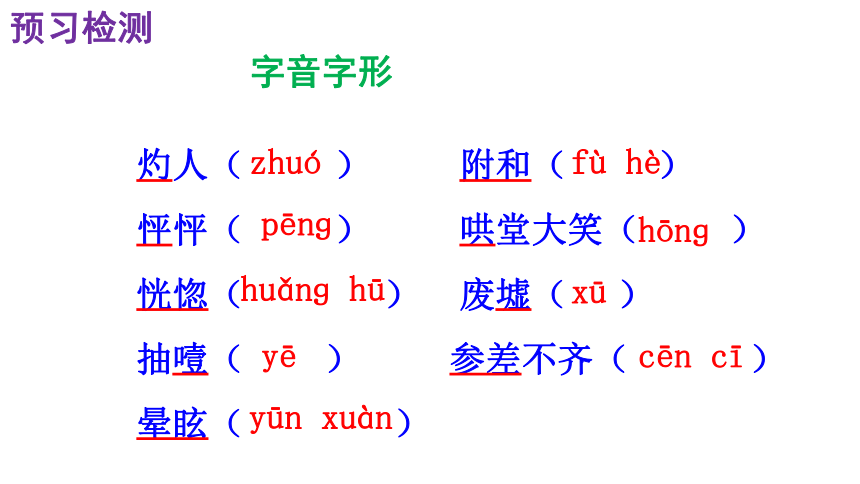

灼人( ) 附和( )

怦怦( ) 哄堂大笑( )

恍惚( ) 废墟( )

抽噎( ) 参差不齐( )

晕眩( )

zhuó

yē

huǎnɡ hū

hōnɡ

fù hè

pēnɡ

xū

字音字形

cēn cī

yūn xuàn

预习检测

高耸的样子。

形容呼吸急促,大声喘气。

形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

(言语、行动)追随别人(多含贬义)。

长短、高低、大小不齐;不一致。

突兀:

气喘吁吁:

小心翼翼:

附和:

参差不齐:

预习检测

词语释义

速读课文,熟悉大意,准备抢答

预习检测

抢答题

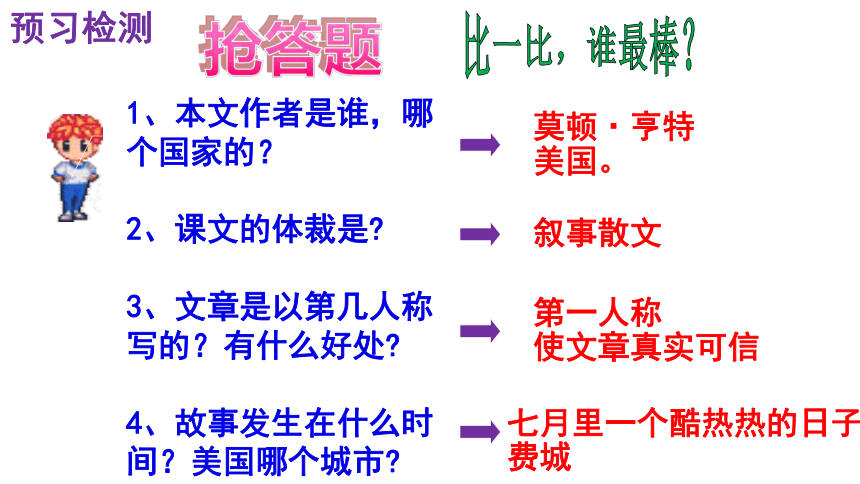

1、本文作者是谁,哪个国家的?

2、课文的体裁是?

3、文章是以第几人称写的?有什么好处?

4、故事发生在什么时间?美国哪个城市?

莫顿·亨特

美国。

叙事散文

第一人称

使文章真实可信

七月里一个酷热热的日子

费城

比一比,谁最棒?

预习检测

抢答题

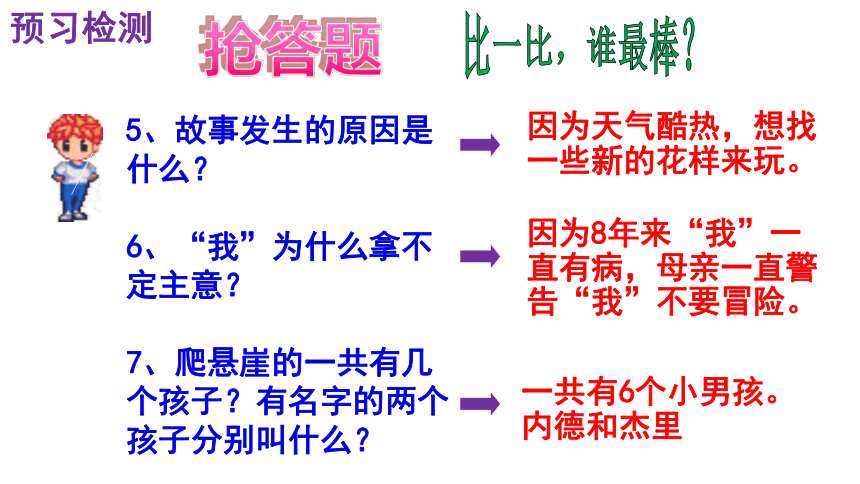

5、故事发生的原因是什么?

6、“我”为什么拿不定主意?

7、爬悬崖的一共有几个孩子?有名字的两个孩子分别叫什么?

因为天气酷热,想找一些新的花样来玩。

因为8年来“我”一直有病,母亲一直警告“我”不要冒险。

一共有6个小男孩。

内德和杰里

比一比,谁最棒?

预习检测

抢答题

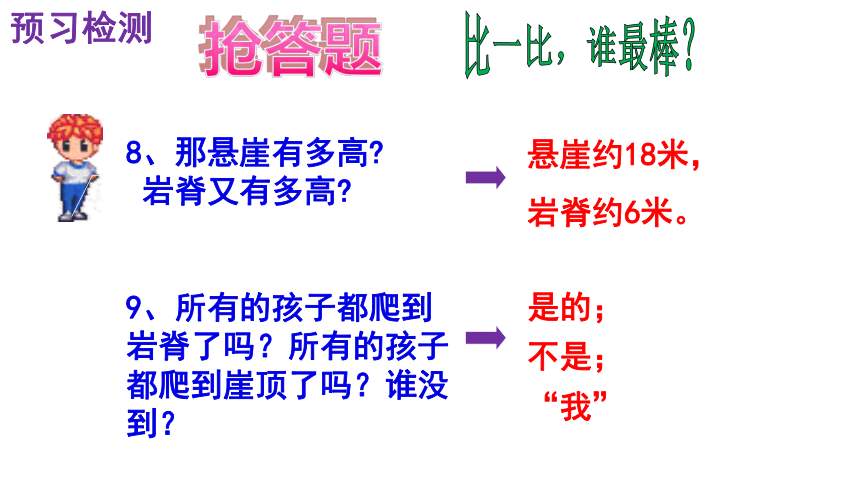

8、那悬崖有多高?

岩脊又有多高?

9、所有的孩子都爬到岩脊了吗?所有的孩子都爬到崖顶了吗?谁没到?

悬崖约18米,

岩脊约6米。

是的;

不是;

“我”

比一比,谁最棒?

预习检测

抢答题

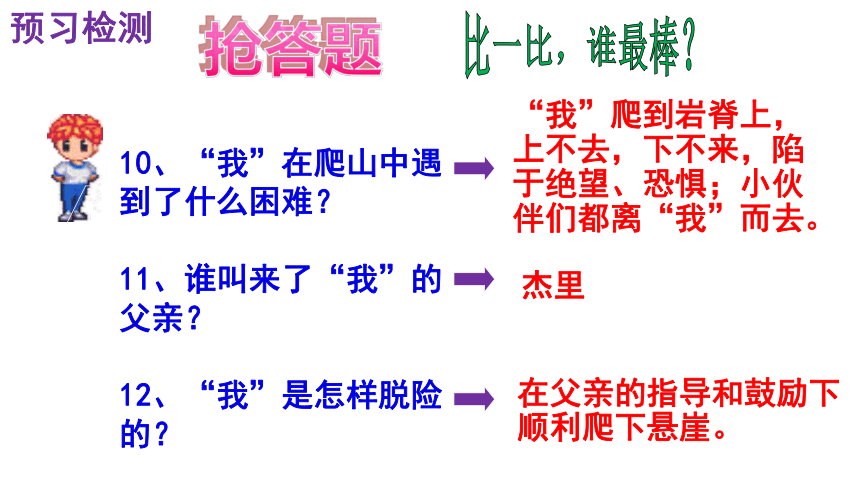

10、“我”在爬山中遇到了什么困难?

11、谁叫来了“我”的父亲?

12、“我”是怎样脱险的?

“我”爬到岩脊上,上不去,下不来,陷于绝望、恐惧;小伙伴们都离“我”而去。

杰里

在父亲的指导和鼓励下顺利爬下悬崖。

比一比,谁最棒?

预习检测

抢答题

13、找到点明主旨

的句子。

我提醒自己,不要看下面遥远的岩石,而是注意相对轻松、容易的第一步,迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标。

比一比,谁最棒?

预习检测

在费城七月的一个酷热的日子里,我和五个小男孩因为厌倦了玩弹珠和用透镜在干树叶上烧洞的游戏,决定去爬悬崖。小伙伴们爬下了悬崖,我因为害怕在悬崖上陷入了进退两难的险境,最后在爸爸的鼓励和指导下,一步一步爬下了悬崖,成功脱险。

请同学们完整的复述本文的故事情节:(复述要求:理清故事发生的时间、地点、人物、起因、经过和结果)

用一句话概括:

整体感知

文章记叙了在一个闷热的下午,我去冒险爬崖,最后脱险的故事(写我小时候悬崖历险的故事)。

脱险( )

遇险( )

第二部分( )

1-15

16-22

议论

记叙

(五种表达方式:记叙 描写 抒情 议论 说明)

“我”从中获得的经验(感悟)。

第一部分( )

1-22

23

“我”和小伙伴悬崖历险的故事。

整体感知

划分结构

“我”在悬崖上所学到的经验是什么?(请在课文中找出来)

此后,我生命中有很多时刻,面对一个遥不可及的目标,或者一个令人生畏的情境,当我感到惊慌失措时,我都能够轻松应对——因为我回想起了很久以前悬崖上的那一课。我提醒自己,不要看下面遥远的岩石,而是注意相对轻松、容易的第一步,迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标。

由作者的经验,你悟出了什么生活哲理?

在人生的道路上,不管面对怎样的艰难险阻,只要将大困难分解成小困难,一个个认真地去解决,终将战胜大的困难,取得胜利。(文章主旨 启发)

中心句

合作探究

作者通过记述“我”童年时的一次爬悬崖的经历,感悟到一个具有普遍意义的人生哲理:

在人生的道路上,不管面对怎样的艰难险阻,只要将大困难分解成小困难,一个个认真地去解决,终将战胜大的困难,取得胜利。

文章主旨

合作探究

文章结尾议论部分在结构上和内容各有什么作用?

结构上:总结全文,照应文题,使文章结构完整。

内容上:画龙点睛,揭示文章主题,深化中心。

合作探究

我将会再爬上去,鼓励他,并且让他学着我的样子一步一步爬下来。

我首先鼓起勇气自己尝试下去,确实下不了,我将会大声地喊 “Help! Help Me ! ” (救命!救命啊!)

1、假如你是杰里,如果不回去找大人,将怎么办?

2、假如你是“我”,孤身一人在悬崖上,将怎么办?

探讨人物

合作探究

假如“我”的父亲急忙赶到悬崖下面,一面安慰“我”,一面急忙爬上岩脊,把“我”扶下来,这种做法和文中父亲的做法你更喜欢哪一种?为什么?

我更喜欢文中父亲的做法。

孩子的路终究要靠自己去走,总靠别人扶,不是长久之计。父亲指导儿子独立走下来,恰恰是让儿子经过这种历练增加独立克服困难的勇气和经验。

合作探究

这位母亲一直警告孩子不要冒险。在母亲的庇护下,“我”变得非常懦弱。如果杰里通知的是母亲的话,可能她会声嘶力竭地叫“我”别动,吓得脸色苍白,神经兮兮的叫了一大帮人来。之后母亲可能不允许“我”跨出家门半步,不准“我”与杰里玩。从此,世上多了一个庸人,少了一个作家。

4、如果是母亲来了,会怎么样?你能想象一下吗?

中国古训:慈母多败儿。

合作探究

如果我是杰里,我会感到左右为难,一边是最要好的朋友,一边是更多的朋友。四个孩子一定不会让杰里帮“我”,而杰里也不想被嘲笑,不想失去这几个玩耍的朋友。所以杰里虽然“看来好像有点不放心”,但还是和大家一起走了。我想,这也说明杰里低估了“我”的懦弱。他以为这么点悬崖,“我”总会下来的。再说,他一时也帮不了“我”。天越来越黑了,见“我”没回来,杰里的良心不安了,便告诉了“我”父亲,寻求大人帮助,把“我”从危险的边缘救了回来。杰里虽然有做得不对的地方,但他是“我”真正的朋友。

杰里算是“我”真正的朋友吗?他为什么抛下我还是和大家一起走了?你能揣摩一下他当时的心理吗?

合作探究

四个孩子的人品有问题。当自己的朋友遇上困难的时候,他们不仅不去拉自己的朋友一把,反而雪上加霜的嘲讽朋友,把他一人留在危险的悬崖上,这也是拿别人的生命开玩笑。他们根本不是真正的朋友,简直可恶之极。

(不但不帮人, 走时还无情地嘲笑人)。

其他四个小孩子的行为你欣赏吗?如果是你是其中的一位,你会怎么做?

这件事给人什么启示?

合作探究

朋友之间要多沟通。要珍惜同伴之间的情谊,不要伤害朋友。

父亲、我、杰里身上有什么值得我们学习的地方? (人物优点)

父亲:

很懂得训练孩子,给予指导和鼓励,使孩子获得信心,变得勇敢。

敢于尝试锻炼自己,并听大人的指导,自己的路自己走,善于总结经验。

我:

杰里:

激励朋友要勇敢别做胆小鬼,富有友情,关心朋友,有责任心。

合作探究

有照应和伏笔作用。

①照应作用:照应了前文第5段说的“他是我最好的朋友”,我是受杰里“别做胆小鬼”的激励才来爬悬崖的,所以他才有点不放心。

②伏笔作用:写杰里不放心,为后文写杰里带我父亲来“救我”埋了伏笔。(第16段“我听到了杰利和我父亲的声音”与此照应。)

大家走时,作者交待“杰里看起来很担心”,这在文中有何作用?

合作探究

1、伏笔:是为后文内容所作的提示或暗示。

(后文对前文伏笔有照应)

2、它的好处是前后照应,使文章结构严密、紧凑,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感(让读者看到后面情节后恍然明白前面写一些看似闲笔的内容原来是有暗示作用的。)

伏笔

你还能举出文中巧用伏笔的例子吗?

如,前面插叙自己“在过去的八年岁月中,我绝大部分时间都是一个病弱的孩子”,母亲警告我不能冒险。 为后面别的孩子都上去了,惟独“我”卡在中间上不去下不来埋下伏笔。 另外,《秋天的怀念》暗示母亲将不久于人世的伏笔。

伏笔和照应:《秋天的怀念》《走一步再走一步》《猫》《带上她的眼睛》

合作探究

这是自然环境描写,描写了当时天黑的情景,渲染了一种可怕的气氛,衬托了“我”的恐惧心情,也推动情节发展,为后文杰利带父亲拿电筒来“救我”作铺垫。

第?段“暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊。”这句属于什么描写,有何作用?

合作探究

①勾画风景画面,渲染营造气氛。

②衬托人物心情,展示人物性格。(借景抒情)

③推动情节发展,为后文作铺垫。

④交代时间地点,暗示时代背景。

⑤深化作品主题,点明突出中心。

合作探究

环境描写作用:

文章善于描写人物心理。请说说“我”冒险与脱险过程中心理是如何变化的。(填表)

过程 心理变化 过程 心理变化

别人跑向悬崖 暮色四合

来在崖底 哭着说怕摔死

在小山

道上 左脚踩到

了岩石

大家走后

望向崖底 移动右脚

爬下悬崖

拿不定主意

(犹豫不决)

感觉悬崖高

不可攀(胆怯)

心怦怦跳动

心惊肉跳

吓得几乎晕倒

感到头晕目眩

伤心害怕

(啜泣)

恐惧绝望

(麻木不能动)

毫无信心

有了信心

信心大增

(高兴激动)

巨大的

成就感

合作探究

文中写“我”下山的动词有哪些?并体会其中的作用。

挪、移、找、踩,生动地表现出“我”下山时动作的小心谨慎和内心的恐惧。

“探”是向前伸出试探的意思,写“我”不敢大胆迈步,表现我的胆怯和小心,而“站”是站立的意思,不符合原意。

合作探究

课文中几次写到“哭”?含义有什么不同?

三次。

前两次是因为恐惧、伤心,

第三次是出于惊喜、委屈、感动、心有余悸和巨大的成就感。

“我听见有人在哭泣呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到那就是我。”为何不直接写“我”哭了?

心理描写,“我”因为害怕只知道啜泣,而忘了自我的存在,这就将“我”害怕到了极点的情状淋漓尽致地表现了出来。

合作探究

除了“走一步再走一步”的经验,你还能总结什么经验(感悟到什么道理)?

路要自己走,不能总想着依靠大人;但在自己走路的过程中,要接受大人的正确指点……

合作探究

本文标题原是《悬崖上的一课》,改为《走一步,再走一步》后有什么含义和作用?

标题含义

具体内容: (事)

思想意义:

(理)

指冒险爬悬崖不敢下来的“我” 在父亲指引下一步一步地慢慢爬下悬崖。(表面)

也指在人生路上遇到困难时,要一步一步地解决的道理。(深层)

标题作用

①交代了主要内容,文章写了作者走一步再走一步爬下悬崖的过程。

②揭示了主旨,富含哲理:遇到困难也要一步一步解决。

③新颖别致,设置悬念、吸引读者。

合作探究

理解题目含义的方法

(1)概括表层义(内容)

(2)挖掘深层义(中心)

学点方法

概括主要内容:《女娲造人》《动物笑谈》《走一步,再走一步》《散

步》《咏雪》

点明写作目的:《纪念白求恩》《诫子书》

交代写作对象:《春》《植树的牧羊人》《猫》《狼》

起线索作用 : 《皇帝的新装》

新颖、吸引读者的阅读兴趣:《走一步,再走一步》《天上的街市》

《从百草园到三味书屋》交代地点和范围。

《陈太丘与友期行》概括交代故事的起因

《蚊子和狮子》 “蚊子”代表体型较小的动物,“狮子”代表体型庞大的动物。文章以此为题形成了悬念,激发了读者的阅读兴趣。

《植树的牧羊人》

合作探究

标题作用

概括主要内容:《女娲造人》《动物笑谈》《走一步,再走一步》《散步》《咏雪》

点明写作目的:《纪念白求恩》《诫子书》

交代写作对象:《春》《植树的牧羊人》《猫》《狼》

起线索作用 : 《皇帝的新装》

新颖、设置悬念、吸引读者的阅读兴趣:《植树的牧羊人》《走一步,

再走一步》《天上的街市》 《蚊子和狮子》

揭示(暗示)主旨: 《走一步,再走一步》

《从百草园到三味书屋》:交代地点和范围。

《陈太丘与友期行》:概括交代故事的起因

《芦花荡》:交代故事发生的环境:

理解文题

通过一件小事,来阐明一个大道理。

小中见大(以小见大)

写作方法

小悬崖

大道理

合作探究

钓鱼的启示

那年,我刚满十一岁。有一天,像往常一样,我跟着父亲去附近湖中的小岛上钓鱼。

那是鲈鱼捕捞开放日的前一个夜晚。我和父亲分别放好鱼饵,然后举起鱼竿,把钓线抛了出去。晚霞辉映的湖面上溅起了一圈圈彩色的涟漪。不一会儿,月亮升起来了,湖面变得银光闪闪。

过了好长时间,鱼竿突然剧烈地抖动了一下,一定是个大家伙上钩了。我小心翼翼地一收一放,熟练地操纵着。也许是鱼想摆脱我的鱼钩,不停地甩动着鱼尾并跳跃着,湖面上不时发出“啪啪”的声音,溅起不少水花。我等那条鱼挣扎得筋疲力尽了,迅速把它拉上岸来。啊,好大的鱼!我从来没有见过这么大的鲈鱼。我和父亲得意地欣赏着这条漂亮的大鲈鱼,看着鱼鳃在银色的月光下轻轻翕动着。

父亲划着了一根火柴,看了看手表,这时是晚上十点,距离开放捕捞鲈鱼的时间还有两个小时。父亲盯着鲈鱼看了好一会儿,然后把目光转向了我:“孩子,你得把它放

拓展延伸

回湖里去。”

“爸爸!为什么?”我急切地问道。

“你还会钓到别的鱼的。”父亲平静地说。

“可是不会钓到这么大的鱼了。”我大声争辩着,哭出了声。

我抬头看了一下四周,到处都是静悄悄的,皎洁的月光下看不见其他人和船的影子。我再次把乞求的目光投向了父亲。

尽管没有人看到我们,更无人知道我是在什么时候钓到这条鲈鱼的,但是,从父亲那不容争辩的声音中,我清楚地知道,父亲的话是没有商量余地的。我慢慢地把鱼钩从大鲈鱼的嘴唇上取下来,依依不舍地把它放回到湖里。大鲈鱼有力地摆动着身子,一转眼便消失在湖水中了。

转眼间三十四年过去了,当年那个沮丧的孩子,已是一位著名的建筑设计师了。我再没有钓到过像三十四年前那个夜晚所钓到的那样大的鱼。但是,在人生的旅途中,我却不止一次地遇到了与那条鲈鱼相似的诱惑人的“鱼”。当我一次次地面临道德抉择的时候,就会想起父亲曾告诫我的话:道德只是个简单的是与非的问题,实践起来却很难。要是人们从小受到像把钓到的大鲈鱼放回湖中这样严格的教育的话,就会获得道德实践的勇气和力量。

三十四年前那个月光如水的夜晚,给我留下了永久的回忆和终生的启示。

以小见大,其主旨是想告诉人们面对生活中的诱惑,要依道德的标准进行抉择。

1.选材典型,以小见大

2.记叙周密,巧设伏笔

3.善用心理描写,人物形象生动

写作特点

1、千里之行,始于足下。

2、不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。

3、冰冻三尺,非一日之寒。

4、再长的路,一步步也能走完,再短的路,不迈开双脚也无法到达。

5、成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。

请你积累:

拓展延伸

一个人在旅途中,不可能都是一帆风顺的。遇到困难,感受挫折,都是正常的。只要我们不失自信,牢记“不要想着距离有多远,你只要想着你是在走一小步,你能办得到的”,那什么样的艰难险阻都将被你踩在脚下。正如诗人汪国真所说:“没有比脚更长的路,没有比人更高的山。”

课堂小结

1、注意下列句子中对话的引用方式,在括号中填上恰当的标点符号。

(1)内德嘲笑说( )“你可以留下来,如果你想的话。”

(2)“听我说,”爸爸继续说( )“不要想有多远……”

(3)“喂,等等我。”我哑着嗓子说( )

:

,

。

注意:标点符号一般占一个字的位置,居左偏下。

课堂检测

(1)句号、问号、叹号、逗号、顿号、分号和冒号一般占一个字的位置,居左偏下,不出现在一行之首。如果正好赶在一行之首,把它放到上一行的最后一个格外。

(2)引号、括号、书名号的前一半不出现在一行之末,后一半不出现在一行之首。如果前一半正好赶在了一行之末,把它放在另起一行之首;如果后一半正好赶在了一行之首,处理办法同1。

(3)破折号和省略号都占两个字的位置,中间不能断开。连接号和间隔号一般占一个字的位置。这四种符号上下居中。

(4)句号、问号、叹号、逗号、顿号、分号和冒号放在一个格子的下方偏右。

(5)破折号、省略号、连接号和间隔号若赶在最前一格,则按1处理;若赶在最后一格,则按2处理。

标点符号

(1)“听我说吧,”我父亲说,“不要想着距离有多远。你只要想着你是在走一小步。你能办得到的。

( )

(2)我小心翼翼地伸出左脚去探那块岩石,而且踩到了它。 ( )

(3)我落在最后,全身颤抖,冷汗直冒,也跟着他们向上爬。 ( )

(4)“我能办得到的。”我想。 ( )

2、指出下列句子主要用了什么描写方法。

语言描写

动作描写

神态描写、动作描写

心理描写

课堂检测

(5)暮色苍茫,天上出现了星星,悬崖下面的大地越来越暗。 ( )

(6)“下来吧,孩子,”他带着安慰的口气说,“晚饭做好了。” ( )

(7)最后,我一脚踩在崖下的岩石上,投入了父亲强壮的手臂中。 ( )

(8)我绝对没法爬下去,我会滑倒摔死的。

( )

环境描写

语言描写

动作描写

心理描写

课堂检测

再见

莫顿.亨特

叙事散文

null

走一步,再走一步

实用课件制作:涡阳八中臧文清

1、知识:认识作者,掌握“读一读,写一写”的字词。

2、能力:默读课文,复述故事,概括内容,品味哲理;探讨人物与描写;分析伏笔。

3、情感:明白“走一步,再走一步”的道理。

学习目标

莫顿·亨特(1927—1998(Morton Hunt),美国作家,心理学家。莫顿·亨特是一位擅长写励志类文章的作家,曾发表百余篇短文,同时也是一位专业的心理学家,还是美国文化学术界声望极高的专业作家。

他的代表作有:《宇宙间》、《可怜的动物》、《痛击》、《心理学的故事》、《走一步,再走一步》等。

走近作者

一、认识作者

莫顿·亨特(1927—1998)(Morton Hunt),美国作家,心理学家。

莫顿·亨特是一位擅长写励志类文章的作家,曾发表百余篇短文,同时也是一位专业的心理学家,还是美国文化学术界声望极高的专业作家。

他的代表作有:《宇宙间》、《可怜的动物》、《痛击》、《心理学的故事》、《走一步,再走一步》等。

灼人( ) 附和( )

怦怦( ) 哄堂大笑( )

恍惚( ) 废墟( )

抽噎( ) 参差不齐( )

晕眩( )

zhuó

yē

huǎnɡ hū

hōnɡ

fù hè

pēnɡ

xū

字音字形

cēn cī

yūn xuàn

预习检测

高耸的样子。

形容呼吸急促,大声喘气。

形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

(言语、行动)追随别人(多含贬义)。

长短、高低、大小不齐;不一致。

突兀:

气喘吁吁:

小心翼翼:

附和:

参差不齐:

预习检测

词语释义

速读课文,熟悉大意,准备抢答

预习检测

抢答题

1、本文作者是谁,哪个国家的?

2、课文的体裁是?

3、文章是以第几人称写的?有什么好处?

4、故事发生在什么时间?美国哪个城市?

莫顿·亨特

美国。

叙事散文

第一人称

使文章真实可信

七月里一个酷热热的日子

费城

比一比,谁最棒?

预习检测

抢答题

5、故事发生的原因是什么?

6、“我”为什么拿不定主意?

7、爬悬崖的一共有几个孩子?有名字的两个孩子分别叫什么?

因为天气酷热,想找一些新的花样来玩。

因为8年来“我”一直有病,母亲一直警告“我”不要冒险。

一共有6个小男孩。

内德和杰里

比一比,谁最棒?

预习检测

抢答题

8、那悬崖有多高?

岩脊又有多高?

9、所有的孩子都爬到岩脊了吗?所有的孩子都爬到崖顶了吗?谁没到?

悬崖约18米,

岩脊约6米。

是的;

不是;

“我”

比一比,谁最棒?

预习检测

抢答题

10、“我”在爬山中遇到了什么困难?

11、谁叫来了“我”的父亲?

12、“我”是怎样脱险的?

“我”爬到岩脊上,上不去,下不来,陷于绝望、恐惧;小伙伴们都离“我”而去。

杰里

在父亲的指导和鼓励下顺利爬下悬崖。

比一比,谁最棒?

预习检测

抢答题

13、找到点明主旨

的句子。

我提醒自己,不要看下面遥远的岩石,而是注意相对轻松、容易的第一步,迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标。

比一比,谁最棒?

预习检测

在费城七月的一个酷热的日子里,我和五个小男孩因为厌倦了玩弹珠和用透镜在干树叶上烧洞的游戏,决定去爬悬崖。小伙伴们爬下了悬崖,我因为害怕在悬崖上陷入了进退两难的险境,最后在爸爸的鼓励和指导下,一步一步爬下了悬崖,成功脱险。

请同学们完整的复述本文的故事情节:(复述要求:理清故事发生的时间、地点、人物、起因、经过和结果)

用一句话概括:

整体感知

文章记叙了在一个闷热的下午,我去冒险爬崖,最后脱险的故事(写我小时候悬崖历险的故事)。

脱险( )

遇险( )

第二部分( )

1-15

16-22

议论

记叙

(五种表达方式:记叙 描写 抒情 议论 说明)

“我”从中获得的经验(感悟)。

第一部分( )

1-22

23

“我”和小伙伴悬崖历险的故事。

整体感知

划分结构

“我”在悬崖上所学到的经验是什么?(请在课文中找出来)

此后,我生命中有很多时刻,面对一个遥不可及的目标,或者一个令人生畏的情境,当我感到惊慌失措时,我都能够轻松应对——因为我回想起了很久以前悬崖上的那一课。我提醒自己,不要看下面遥远的岩石,而是注意相对轻松、容易的第一步,迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标。

由作者的经验,你悟出了什么生活哲理?

在人生的道路上,不管面对怎样的艰难险阻,只要将大困难分解成小困难,一个个认真地去解决,终将战胜大的困难,取得胜利。(文章主旨 启发)

中心句

合作探究

作者通过记述“我”童年时的一次爬悬崖的经历,感悟到一个具有普遍意义的人生哲理:

在人生的道路上,不管面对怎样的艰难险阻,只要将大困难分解成小困难,一个个认真地去解决,终将战胜大的困难,取得胜利。

文章主旨

合作探究

文章结尾议论部分在结构上和内容各有什么作用?

结构上:总结全文,照应文题,使文章结构完整。

内容上:画龙点睛,揭示文章主题,深化中心。

合作探究

我将会再爬上去,鼓励他,并且让他学着我的样子一步一步爬下来。

我首先鼓起勇气自己尝试下去,确实下不了,我将会大声地喊 “Help! Help Me ! ” (救命!救命啊!)

1、假如你是杰里,如果不回去找大人,将怎么办?

2、假如你是“我”,孤身一人在悬崖上,将怎么办?

探讨人物

合作探究

假如“我”的父亲急忙赶到悬崖下面,一面安慰“我”,一面急忙爬上岩脊,把“我”扶下来,这种做法和文中父亲的做法你更喜欢哪一种?为什么?

我更喜欢文中父亲的做法。

孩子的路终究要靠自己去走,总靠别人扶,不是长久之计。父亲指导儿子独立走下来,恰恰是让儿子经过这种历练增加独立克服困难的勇气和经验。

合作探究

这位母亲一直警告孩子不要冒险。在母亲的庇护下,“我”变得非常懦弱。如果杰里通知的是母亲的话,可能她会声嘶力竭地叫“我”别动,吓得脸色苍白,神经兮兮的叫了一大帮人来。之后母亲可能不允许“我”跨出家门半步,不准“我”与杰里玩。从此,世上多了一个庸人,少了一个作家。

4、如果是母亲来了,会怎么样?你能想象一下吗?

中国古训:慈母多败儿。

合作探究

如果我是杰里,我会感到左右为难,一边是最要好的朋友,一边是更多的朋友。四个孩子一定不会让杰里帮“我”,而杰里也不想被嘲笑,不想失去这几个玩耍的朋友。所以杰里虽然“看来好像有点不放心”,但还是和大家一起走了。我想,这也说明杰里低估了“我”的懦弱。他以为这么点悬崖,“我”总会下来的。再说,他一时也帮不了“我”。天越来越黑了,见“我”没回来,杰里的良心不安了,便告诉了“我”父亲,寻求大人帮助,把“我”从危险的边缘救了回来。杰里虽然有做得不对的地方,但他是“我”真正的朋友。

杰里算是“我”真正的朋友吗?他为什么抛下我还是和大家一起走了?你能揣摩一下他当时的心理吗?

合作探究

四个孩子的人品有问题。当自己的朋友遇上困难的时候,他们不仅不去拉自己的朋友一把,反而雪上加霜的嘲讽朋友,把他一人留在危险的悬崖上,这也是拿别人的生命开玩笑。他们根本不是真正的朋友,简直可恶之极。

(不但不帮人, 走时还无情地嘲笑人)。

其他四个小孩子的行为你欣赏吗?如果是你是其中的一位,你会怎么做?

这件事给人什么启示?

合作探究

朋友之间要多沟通。要珍惜同伴之间的情谊,不要伤害朋友。

父亲、我、杰里身上有什么值得我们学习的地方? (人物优点)

父亲:

很懂得训练孩子,给予指导和鼓励,使孩子获得信心,变得勇敢。

敢于尝试锻炼自己,并听大人的指导,自己的路自己走,善于总结经验。

我:

杰里:

激励朋友要勇敢别做胆小鬼,富有友情,关心朋友,有责任心。

合作探究

有照应和伏笔作用。

①照应作用:照应了前文第5段说的“他是我最好的朋友”,我是受杰里“别做胆小鬼”的激励才来爬悬崖的,所以他才有点不放心。

②伏笔作用:写杰里不放心,为后文写杰里带我父亲来“救我”埋了伏笔。(第16段“我听到了杰利和我父亲的声音”与此照应。)

大家走时,作者交待“杰里看起来很担心”,这在文中有何作用?

合作探究

1、伏笔:是为后文内容所作的提示或暗示。

(后文对前文伏笔有照应)

2、它的好处是前后照应,使文章结构严密、紧凑,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感(让读者看到后面情节后恍然明白前面写一些看似闲笔的内容原来是有暗示作用的。)

伏笔

你还能举出文中巧用伏笔的例子吗?

如,前面插叙自己“在过去的八年岁月中,我绝大部分时间都是一个病弱的孩子”,母亲警告我不能冒险。 为后面别的孩子都上去了,惟独“我”卡在中间上不去下不来埋下伏笔。 另外,《秋天的怀念》暗示母亲将不久于人世的伏笔。

伏笔和照应:《秋天的怀念》《走一步再走一步》《猫》《带上她的眼睛》

合作探究

这是自然环境描写,描写了当时天黑的情景,渲染了一种可怕的气氛,衬托了“我”的恐惧心情,也推动情节发展,为后文杰利带父亲拿电筒来“救我”作铺垫。

第?段“暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊。”这句属于什么描写,有何作用?

合作探究

①勾画风景画面,渲染营造气氛。

②衬托人物心情,展示人物性格。(借景抒情)

③推动情节发展,为后文作铺垫。

④交代时间地点,暗示时代背景。

⑤深化作品主题,点明突出中心。

合作探究

环境描写作用:

文章善于描写人物心理。请说说“我”冒险与脱险过程中心理是如何变化的。(填表)

过程 心理变化 过程 心理变化

别人跑向悬崖 暮色四合

来在崖底 哭着说怕摔死

在小山

道上 左脚踩到

了岩石

大家走后

望向崖底 移动右脚

爬下悬崖

拿不定主意

(犹豫不决)

感觉悬崖高

不可攀(胆怯)

心怦怦跳动

心惊肉跳

吓得几乎晕倒

感到头晕目眩

伤心害怕

(啜泣)

恐惧绝望

(麻木不能动)

毫无信心

有了信心

信心大增

(高兴激动)

巨大的

成就感

合作探究

文中写“我”下山的动词有哪些?并体会其中的作用。

挪、移、找、踩,生动地表现出“我”下山时动作的小心谨慎和内心的恐惧。

“探”是向前伸出试探的意思,写“我”不敢大胆迈步,表现我的胆怯和小心,而“站”是站立的意思,不符合原意。

合作探究

课文中几次写到“哭”?含义有什么不同?

三次。

前两次是因为恐惧、伤心,

第三次是出于惊喜、委屈、感动、心有余悸和巨大的成就感。

“我听见有人在哭泣呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到那就是我。”为何不直接写“我”哭了?

心理描写,“我”因为害怕只知道啜泣,而忘了自我的存在,这就将“我”害怕到了极点的情状淋漓尽致地表现了出来。

合作探究

除了“走一步再走一步”的经验,你还能总结什么经验(感悟到什么道理)?

路要自己走,不能总想着依靠大人;但在自己走路的过程中,要接受大人的正确指点……

合作探究

本文标题原是《悬崖上的一课》,改为《走一步,再走一步》后有什么含义和作用?

标题含义

具体内容: (事)

思想意义:

(理)

指冒险爬悬崖不敢下来的“我” 在父亲指引下一步一步地慢慢爬下悬崖。(表面)

也指在人生路上遇到困难时,要一步一步地解决的道理。(深层)

标题作用

①交代了主要内容,文章写了作者走一步再走一步爬下悬崖的过程。

②揭示了主旨,富含哲理:遇到困难也要一步一步解决。

③新颖别致,设置悬念、吸引读者。

合作探究

理解题目含义的方法

(1)概括表层义(内容)

(2)挖掘深层义(中心)

学点方法

概括主要内容:《女娲造人》《动物笑谈》《走一步,再走一步》《散

步》《咏雪》

点明写作目的:《纪念白求恩》《诫子书》

交代写作对象:《春》《植树的牧羊人》《猫》《狼》

起线索作用 : 《皇帝的新装》

新颖、吸引读者的阅读兴趣:《走一步,再走一步》《天上的街市》

《从百草园到三味书屋》交代地点和范围。

《陈太丘与友期行》概括交代故事的起因

《蚊子和狮子》 “蚊子”代表体型较小的动物,“狮子”代表体型庞大的动物。文章以此为题形成了悬念,激发了读者的阅读兴趣。

《植树的牧羊人》

合作探究

标题作用

概括主要内容:《女娲造人》《动物笑谈》《走一步,再走一步》《散步》《咏雪》

点明写作目的:《纪念白求恩》《诫子书》

交代写作对象:《春》《植树的牧羊人》《猫》《狼》

起线索作用 : 《皇帝的新装》

新颖、设置悬念、吸引读者的阅读兴趣:《植树的牧羊人》《走一步,

再走一步》《天上的街市》 《蚊子和狮子》

揭示(暗示)主旨: 《走一步,再走一步》

《从百草园到三味书屋》:交代地点和范围。

《陈太丘与友期行》:概括交代故事的起因

《芦花荡》:交代故事发生的环境:

理解文题

通过一件小事,来阐明一个大道理。

小中见大(以小见大)

写作方法

小悬崖

大道理

合作探究

钓鱼的启示

那年,我刚满十一岁。有一天,像往常一样,我跟着父亲去附近湖中的小岛上钓鱼。

那是鲈鱼捕捞开放日的前一个夜晚。我和父亲分别放好鱼饵,然后举起鱼竿,把钓线抛了出去。晚霞辉映的湖面上溅起了一圈圈彩色的涟漪。不一会儿,月亮升起来了,湖面变得银光闪闪。

过了好长时间,鱼竿突然剧烈地抖动了一下,一定是个大家伙上钩了。我小心翼翼地一收一放,熟练地操纵着。也许是鱼想摆脱我的鱼钩,不停地甩动着鱼尾并跳跃着,湖面上不时发出“啪啪”的声音,溅起不少水花。我等那条鱼挣扎得筋疲力尽了,迅速把它拉上岸来。啊,好大的鱼!我从来没有见过这么大的鲈鱼。我和父亲得意地欣赏着这条漂亮的大鲈鱼,看着鱼鳃在银色的月光下轻轻翕动着。

父亲划着了一根火柴,看了看手表,这时是晚上十点,距离开放捕捞鲈鱼的时间还有两个小时。父亲盯着鲈鱼看了好一会儿,然后把目光转向了我:“孩子,你得把它放

拓展延伸

回湖里去。”

“爸爸!为什么?”我急切地问道。

“你还会钓到别的鱼的。”父亲平静地说。

“可是不会钓到这么大的鱼了。”我大声争辩着,哭出了声。

我抬头看了一下四周,到处都是静悄悄的,皎洁的月光下看不见其他人和船的影子。我再次把乞求的目光投向了父亲。

尽管没有人看到我们,更无人知道我是在什么时候钓到这条鲈鱼的,但是,从父亲那不容争辩的声音中,我清楚地知道,父亲的话是没有商量余地的。我慢慢地把鱼钩从大鲈鱼的嘴唇上取下来,依依不舍地把它放回到湖里。大鲈鱼有力地摆动着身子,一转眼便消失在湖水中了。

转眼间三十四年过去了,当年那个沮丧的孩子,已是一位著名的建筑设计师了。我再没有钓到过像三十四年前那个夜晚所钓到的那样大的鱼。但是,在人生的旅途中,我却不止一次地遇到了与那条鲈鱼相似的诱惑人的“鱼”。当我一次次地面临道德抉择的时候,就会想起父亲曾告诫我的话:道德只是个简单的是与非的问题,实践起来却很难。要是人们从小受到像把钓到的大鲈鱼放回湖中这样严格的教育的话,就会获得道德实践的勇气和力量。

三十四年前那个月光如水的夜晚,给我留下了永久的回忆和终生的启示。

以小见大,其主旨是想告诉人们面对生活中的诱惑,要依道德的标准进行抉择。

1.选材典型,以小见大

2.记叙周密,巧设伏笔

3.善用心理描写,人物形象生动

写作特点

1、千里之行,始于足下。

2、不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。

3、冰冻三尺,非一日之寒。

4、再长的路,一步步也能走完,再短的路,不迈开双脚也无法到达。

5、成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。

请你积累:

拓展延伸

一个人在旅途中,不可能都是一帆风顺的。遇到困难,感受挫折,都是正常的。只要我们不失自信,牢记“不要想着距离有多远,你只要想着你是在走一小步,你能办得到的”,那什么样的艰难险阻都将被你踩在脚下。正如诗人汪国真所说:“没有比脚更长的路,没有比人更高的山。”

课堂小结

1、注意下列句子中对话的引用方式,在括号中填上恰当的标点符号。

(1)内德嘲笑说( )“你可以留下来,如果你想的话。”

(2)“听我说,”爸爸继续说( )“不要想有多远……”

(3)“喂,等等我。”我哑着嗓子说( )

:

,

。

注意:标点符号一般占一个字的位置,居左偏下。

课堂检测

(1)句号、问号、叹号、逗号、顿号、分号和冒号一般占一个字的位置,居左偏下,不出现在一行之首。如果正好赶在一行之首,把它放到上一行的最后一个格外。

(2)引号、括号、书名号的前一半不出现在一行之末,后一半不出现在一行之首。如果前一半正好赶在了一行之末,把它放在另起一行之首;如果后一半正好赶在了一行之首,处理办法同1。

(3)破折号和省略号都占两个字的位置,中间不能断开。连接号和间隔号一般占一个字的位置。这四种符号上下居中。

(4)句号、问号、叹号、逗号、顿号、分号和冒号放在一个格子的下方偏右。

(5)破折号、省略号、连接号和间隔号若赶在最前一格,则按1处理;若赶在最后一格,则按2处理。

标点符号

(1)“听我说吧,”我父亲说,“不要想着距离有多远。你只要想着你是在走一小步。你能办得到的。

( )

(2)我小心翼翼地伸出左脚去探那块岩石,而且踩到了它。 ( )

(3)我落在最后,全身颤抖,冷汗直冒,也跟着他们向上爬。 ( )

(4)“我能办得到的。”我想。 ( )

2、指出下列句子主要用了什么描写方法。

语言描写

动作描写

神态描写、动作描写

心理描写

课堂检测

(5)暮色苍茫,天上出现了星星,悬崖下面的大地越来越暗。 ( )

(6)“下来吧,孩子,”他带着安慰的口气说,“晚饭做好了。” ( )

(7)最后,我一脚踩在崖下的岩石上,投入了父亲强壮的手臂中。 ( )

(8)我绝对没法爬下去,我会滑倒摔死的。

( )

环境描写

语言描写

动作描写

心理描写

课堂检测

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首