七年级上册语文第三单元测试卷(解析版)

图片预览

文档简介

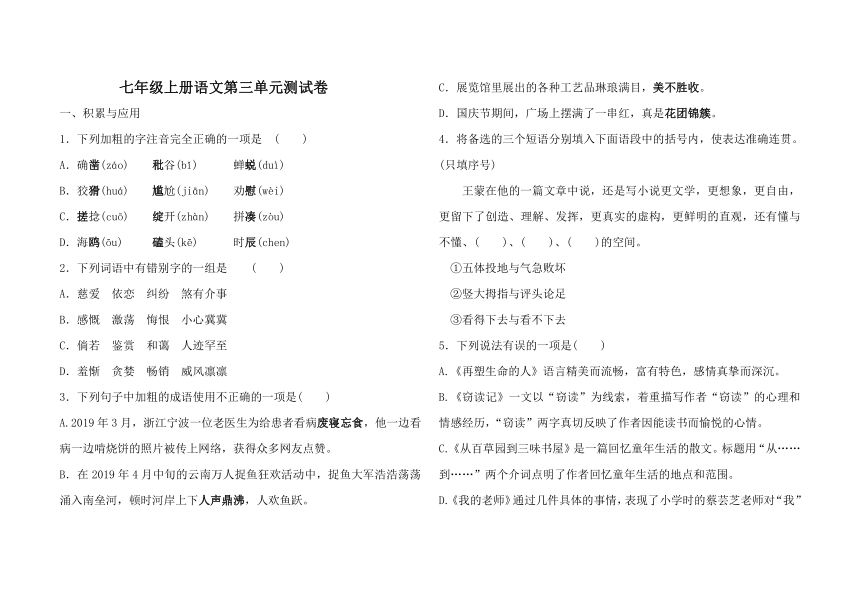

七年级上册语文第三单元测试卷

一、积累与应用

1.下列加粗的字注音完全正确的一项是 ( )

A.确凿(záo) 秕谷(bǐ) 蝉蜕(duì)

B.狡猾(huá) 尴尬(jiān) 劝慰(wèi)

C.搓捻(cuō) 绽开(zhàn) 拼凑(zòu)

D.海鸥(ōu) 磕头(kē) 时辰(chen)

2.下列词语中有错别字的一组是 ( )

A.慈爱 依恋 纠纷 煞有介事

B.感慨 激荡 悔恨 小心冀冀

C.倘若 鉴赏 和蔼 人迹罕至

D.羞惭 贪婪 畅销 威风凛凛

3.下列句子中加粗的成语使用不正确的一项是( )

A.2019年3月,浙江宁波一位老医生为给患者看病废寝忘食,他一边看病一边啃烧饼的照片被传上网络,获得众多网友点赞。

B.在2019年4月中旬的云南万人捉鱼狂欢活动中,捉鱼大军浩浩荡荡涌入南垒河,顿时河岸上下人声鼎沸,人欢鱼跃。

C.展览馆里展出的各种工艺品琳琅满目,美不胜收。

D.国庆节期间,广场上摆满了一串红,真是花团锦簇。

4.将备选的三个短语分别填入下面语段中的括号内,使表达准确连贯。(只填序号)

王蒙在他的一篇文章中说,还是写小说更文学,更想象,更自由,更留下了创造、理解、发挥,更真实的虚构,更鲜明的直观,还有懂与不懂、( )、( )、( )的空间。

①五体投地与气急败坏

②竖大拇指与评头论足

③看得下去与看不下去

5.下列说法有误的一项是( )

A.《再塑生命的人》语言精美而流畅,富有特色,感情真挚而深沉。

B.《窃读记》一文以“窃读”为线索,着重描写作者“窃读”的心理和情感经历,“窃读”两字真切反映了作者因能读书而愉悦的心情。

C.《从百草园到三味书屋》是一篇回忆童年生活的散文。标题用“从……到……”两个介词点明了作者回忆童年生活的地点和范围。

D.《我的老师》通过几件具体的事情,表现了小学时的蔡芸芝老师对“我”和同学们的挚爱,抒发了对温柔美丽、慈爱伟大的蔡老师的感激和思念之情。

6.根据提示默写填空。

(1)某同学学习时只知道死记硬背,却不爱动脑思考,

你可以用《论语》中的“________,________”来劝诫他,让他明白学与思的关系。

(2)2018年2月111日成都第五届海棠花节开幕,当地百姓兴高采烈,喜迎八方宾客,正如《论语》中所说_____________,______________。

(3)“求知至乐”是我国著名语言学家、教育家王力先生的核心教育思想之一,这一教育思想也是对《论语》中孔子“______________,______________”教育教学理念的继承和发展。

7.在横线上写一句话,使之与前后文构成结构一致、内容相关的排比句。(注意书写工整、规范)

给予是一种幸福。溪水的幸福,是能让鱼儿自由来去;________,________;天空的幸福,是能让鸟儿展翅翱翔。

8.现在社会上有一股“国学”热,一些“读经班”“国学班”办得如火如荼,这些班让学生诵读、背诵诸如《三字经》、《弟子规》、“四书五经”之类的传统启蒙教材,有时还学习着装作揖等古代礼节。所谓“国学”,简而言之,就是以儒家为代表的、中国固有的或传统的学术文化。一些专家和老师认为当前的学校教育对传统文化继承太少,导致中华民族的优秀传统美德丢失不少。很多孩子不懂礼貌,不会与人相处,自私自利,不会关心他人。对此,你班进行了一系列活动。

(1)国学常识了解。国学经典中的“四书”除了大家熟知的《论语》和《孟子》外,还有哪两本?请写出来。

答:____________________

(2)有同学对学习文言文有抵触情绪,认为太难懂,现在又不用文言说话和写文章,干吗还浪费时间精力?请你针对这种想法进行劝说。

答:_____________________________________________________

(3)你觉得可以通过哪些方法提高自己的国学素养?(至少两条)

答:___________________________________________________

二、阅读理解

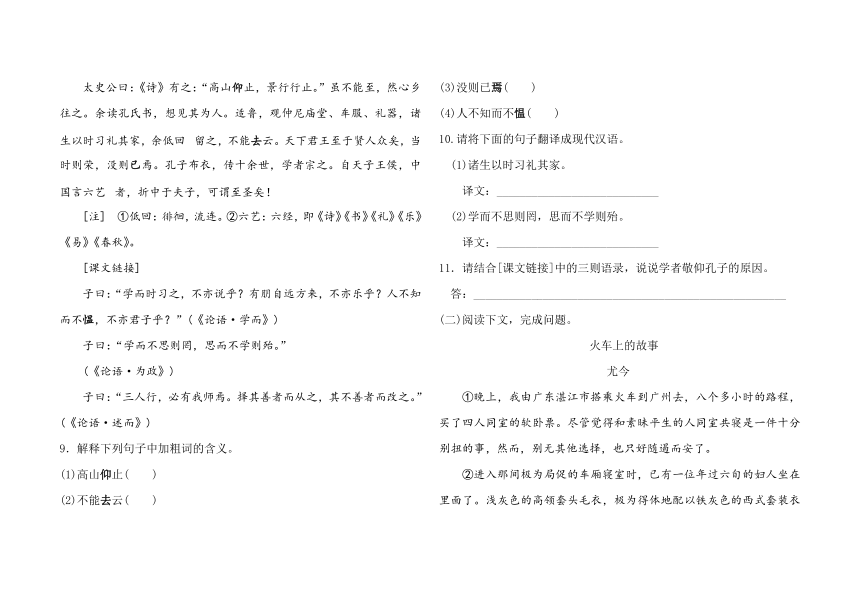

(一)阅读下面文言文,完成后面的题目。

孔子世家赞

《史记》

太史公曰:《诗》有之:“高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心乡往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂、车服、礼器,诸生以时习礼其家,余低回留之,不能去云。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国言六艺者,折中于夫子,可谓至圣矣!

[注] ①低回:徘徊,流连。②六艺:六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

[课文链接]

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《论语·学而》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

(《论语·为政》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” (《论语·述而》)

9.解释下列句子中加粗词的含义。

(1)高山仰止( )

(2)不能去云( )

(3)没则已焉( )

(4)人不知而不愠( )

10.请将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)诸生以时习礼其家。

译文:____________________________

(2)学而不思则罔,思而不学则殆。

译文:____________________________

11.请结合[课文链接]中的三则语录,说说学者敬仰孔子的原因。

答:______________________________________________________

(二)阅读下文,完成问题。

火车上的故事

尤今

①晚上,我由广东湛江市搭乘火车到广州去,八个多小时的路程,买了四人同室的软卧票。尽管觉得和素昧平生的人同室共寝是一件十分别扭的事,然而,别无其他选择,也只好随遏而安了。

②进入那间极为局促的车厢寝室时,已有一位年过六旬的妇人坐在里面了。浅灰色的高领套头毛衣,极为得体地配以铁灰色的西式套装衣裤;染黑了的短发,一丝不苟地梳得整整齐齐;方形的细框眼镜,恰如其分地衬托出一股斯文淡定的书卷味儿。

③攀谈之下,知道她是广州一份知性杂志的主编,几天前专程到湛江去约稿,现在,大功告成,启程回家。由于志趣相投,我们谈得十分投缘。就在这时,火车站的扩音器突然响起:“请各位注意:软卧的车票还有几张,有意购买的人赶快去买!”妇人转头对我说道:“真希望这间寝室没有人再进来,图个清静。”我一听,便笑了起来,因为我心里也正转着同一个念头。

④然而,不到十分钟,我们的希望便破灭了。一位中年妇女拖着一个行李箱,踏着碎步走了进来。她身材高大,穿了一套花格子的绒质衣裙,惹人注目的是她的丝袜,橘红色的,使她的两条腿看起来好像是两根活动的胡萝卜。一进寝室,她便以极大的嗓门朝我们友善地打招呼:“嗨,回广州啊?”老编辑微微颔首,目光停驻在她双腿的丝袜上,眸子里原先蕴含的笑意全都没有了,而原本车厢里那一份融洽的气氛,也倏地僵了、冷了。

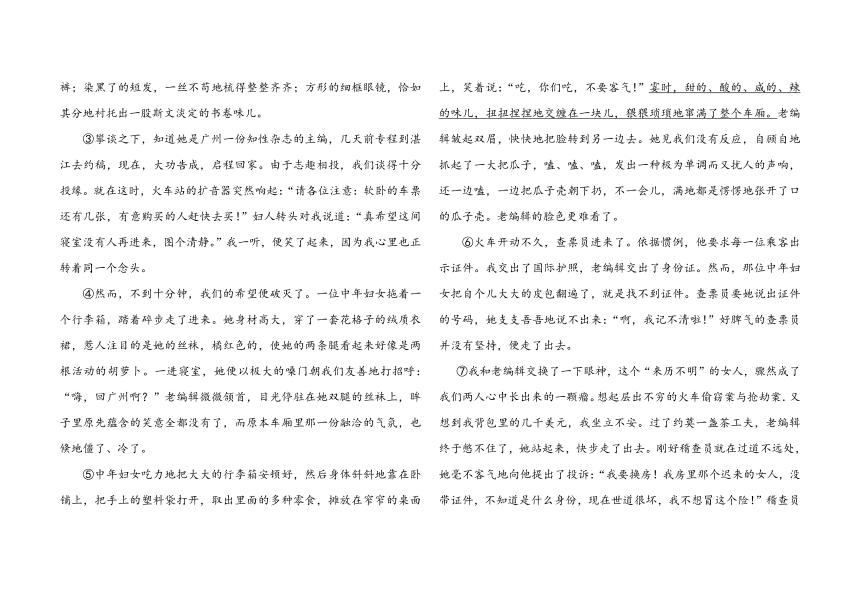

⑤中年妇女吃力地把大大的行李箱安顿好,然后身体斜斜地靠在卧铺上,把手上的塑料袋打开,取出里面的多种零食,摊放在窄窄的桌面上,笑着说:“吃,你们吃,不要客气!”霎时,甜的、酸的、咸的、辣的味儿,扭扭捏捏地交缠在一块儿,猥猥琐琐地窜满了整个车厢。老编辑皱起双眉,怏快地把脸转到另一边去。她见我们没有反应,自顾自地抓起了一大把瓜子,嗑、嗑、嗑,发出一种极为单调而又扰人的声响,还一边嗑,一边把瓜子壳朝下扔,不一会儿,满地都是愣愣地张开了口的瓜子壳。老编辑的脸色更难看了。

⑥火车开动不久,查票员进来了。依据惯例,他要求每一位乘客出示证件。我交出了国际护照,老编辑交出了身份证。然而,那位中年妇女把自个儿大大的皮包翻遍了,就是找不到证件。查票员要她说出证件的号码,她支支吾吾地说不出来:“啊,我记不清啦!”好脾气的查票员并没有坚持,便走了出去。

⑦我和老编辑交换了一下眼神,这个“来历不明”的女人,骤然成了我们两人心中长出来的一颗瘤。想起层出不穷的火车偷窃案与抢劫案.又想到我背包里的几千美元,我坐立不安。过了约莫一盏茶工夫,老编辑终于憋不住了,她站起来,快步走了出去。刚好稽查员就在过道不远处,她毫不客气地向他提出了投诉:“我要换房!我房里那个迟来的女人,没带证件,不知道是什么身份,现在世道很坏,我不想冒这个险!”稽查员说:“别的房间都满了呀,换不了。不会有问题的啦,购买火车票时,都要出示证件的,她大约是用了家眷的证件买的票,出了事情,一定追查得到,你放心吧!”“出了事,再来追查,不是太迟了吗!”老编辑生气地说。“不会出事的,您就请放心吧!”稽查员淡定地回应。当时,四周很静,老编辑和稽查员的对话,每一句都清清楚楚地传进我们那间寝室里。我觉得很不好意思,看那妇女的表情,她竞若无其事,好橡外面谈论的事情与她一点关系也没有。

⑧半夜里,老编辑哮喘病发作,嘶嘶嘶地喘气,好不辛苦。那女人二话不说,从自己的皮包里取出一个喷雾器,要老编辑张开口,帮她喷;接着,又为她搓药油,从自己的热水瓶里倒出热水,喂她喝。忙了老半天,终于把她安顿好,再妥妥帖帖地替她盖好被子,才返回自己的床铺。老编辑内心感激,连声道谢。睡在上铺的我,把这一切看在眼里,既感动,又感慨,啊,有许多时候,真的不可“以貌相人”呀!

⑨早上,有人敲门,通知我们起身,还有半个小时便到广州了。老编辑揉着浮肿的双眼坐起来时,女人立刻对她说道:“我昨晚听了新闻,知道北部寒流今天南下,气温降得很低,大约只有七八度,你有哮喘病,最好披上我的大衣再出去。我的家人会开车来接我,就让我送你回家吧!”老编辑涨红了脸,愧疚地说:“昨晚我对你有些误会,真是对不起!”女人微笑着说:“没有关系,我从来都不在乎别人怎么看我,因为我清清楚楚地知道自己是个什么样的人。”

⑩我双眼湿润,觉得自己上了人生极好的一课。

(选自新浪网作者的博客)

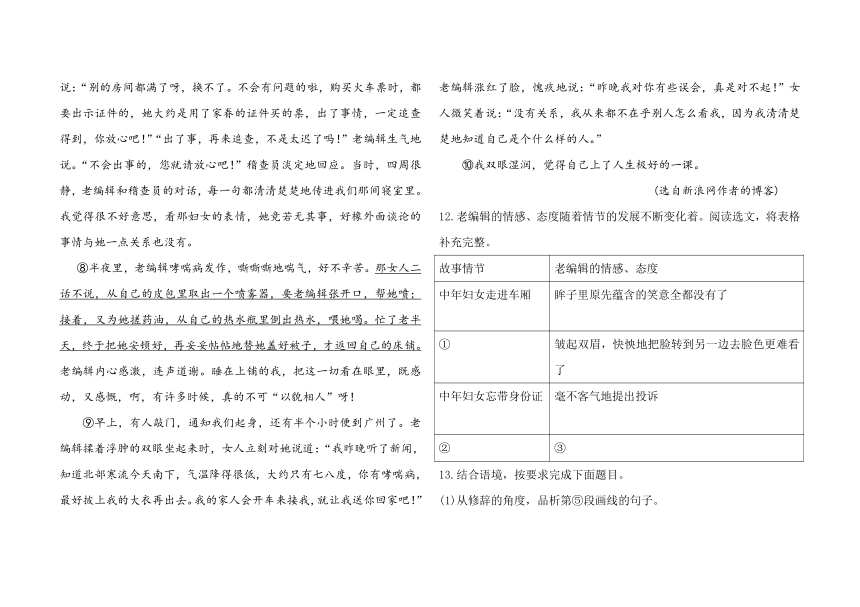

12.老编辑的情感、态度随着情节的发展不断变化着。阅读选文,将表格补充完整。

故事情节 老编辑的情感、态度

中年妇女走进车厢 眸子里原先蕴含的笑意全都没有了

① 皱起双眉,快怏地把脸转到另一边去脸色更难看了

中年妇女忘带身份证 毫不客气地提出投诉

② ③

13.结合语境,按要求完成下面题目。

(1)从修辞的角度,品析第⑤段画线的句子。

答:_______________________________________________________

(2)从人物描写的角度,说说第⑧段画线句子的表达效果。

答:_______________________________________________________

14.人无完人,每个人都有自己的优点和缺点。请用一分为二的观点概括评价文中的中年妇女。

优点:____________________________

缺点:____________________________

15.文章结尾处作者表示“觉得自己上了人生极好的一课”,你认为作者能从这堂课上学到什么?(请写出三点.)

答:______________________________________________________

三、写作

16.题目:家有_________

要求:①把题目补写完整。②大胆选择你最能驾驭的文体写作。③文中不得出现真实的人名、校名、地名。④不少于600字(诗歌不少于20行)。

参考答案

1.D A.蜕tuì。B.尴gān。C.凑còu。

2.B 冀冀→翼翼。

3.D花团锦簇:形容五彩缤纷、十分华丽的形象。与语境不符。

4.答案③①②

解析本题考查语意连贯。三个短语按照“看→感→评”的逻辑顺序排列即可。

5.B“窃读”两字真切反映了作者囊中羞涩的窘态,更表现了作者如饥似渴的求知欲望和形象。

6.答案(1)学而不思则罔 思而不学则殆(2)有朋自远方来 不亦乐乎 (3)知之者不如好之者好之者不如乐之者

解析此题为理解默写题,需要在理解的基础上,抓住关键信息选对句子。还要注意“罔”“殆”的正确写法。

7.答案(示例)大地的幸福 是能让万物茁壮成长

解析根据题干要求“结构一致”“内容相关”,从横线前后两句的结构上看,重复出现的成分为“的幸福”“是能让”;从内容上看,尽量选取与“溪水”或“天空”相对或平行的内容。

8.答案 (1)《大学》《中庸》

(2)文言文是我们中华民族传统文化的载体,是我们了解历史文化的钥匙,如果认真对待,用心积累,必然会提高我们的文学素养,让我们说话写文章有典雅之气,增添民族自豪感等。

(3)认真学好课本上的文言文;课外阅读一些著名的文言作品;参加国学社等相关学生社团:参加社会上的一些国学培训课程等。

解析(l)根据积累填写,注意书名要加书名号。还要注意“庸”字的写法。(2)劝说理由要围绕学习文言文的益处阐述。(3)方法、途径要具体,具有可操作性。

9.答案(1)仰望,敬仰(2)离开(3)停止,消失(4)生气,恼恨

10.答案 (1)众多的儒生在他家按时操演(练习)礼仪。(2)只读书(学习)却不思考就会迷惑而无所得,只空想却不读书(学习)就会有危害(就会精神疲倦而无所得)。

解析注意将关键词语“以时、习礼、罔、殆”等翻译到位,(1)中的状语“其家”翻译时要提到前面去,句子通顺即可。

11.答案因为孔子讲求良好的学习方法,有谦虚的学习态度和大度宽厚的待人胸怀,所以,学者都很敬仰他。

解析 第一则谈学习方法和个人修养,第二则谈学习方法,第三则谈学习态度。这三个方面,就是学者敬仰孔子的原因。

12.答案①中年妇女把零食摊放在桌上,嗑的瓜子壳扔了一地(中年妇女在车厢里嗑瓜子吃零食)

②中年妇女热心照顾发病的老编辑

③内心感激,连声道谢(愧疚)

解析本题考查对文章情节的梳理能力,表格的呈现方式降低了题目的难度。①、②两处要填写的是中年妇女的动作行为,③要填写的是最后阶段老编辑对中年妇女的情感态度。细读文章相关情节,找出这二者之间的对应关系即可。

13.答案(1)运用了拟人的修辞手法,把多种零食的昧儿拟人化,形象生动地表现了各种令人不快的味道充斥着整个车厢,引人反感。(意思对即可)

(2)通过一系列的动作描写,准确地写出了中年妇女照顾老编辑时体贴、忙碌的情形,体现了她待人热情,乐于助人。(意思对即可)

解析本题考查对指定语句的品析能力,且题目都规定了品析的角度。(1)第⑤段画线句使用了“扭扭捏捏”“猥猥琐琐”等词语来写各种味道,显然使用了拟人的修辞手法。分析作用时不能简单地只说一句“生动形象”,要结合画线句具体来谈。(2)本题要求从人物描写的角度来品析,第⑧段画线句主要是写中年妇女照顾深夜发病的老编辑的过程,使用了“取”“喷”“搓”“喂”等一系列动词,因此是使用了动作描写的方法。外在的动作反映的是人物的内心,要通过这些动作看到中年妇女那颗热情的、乐于助人的、善良的心。

14.答案 优点:开朗大度 心地善良 热情体贴 乐于助人 不计前嫌等

缺点:不拘小节 粗心大意 丢三落四(做事马虎) 举止粗俗等

解析 本题要求一分为二地分析中年妇女的形象特点,这点并不难。文中的中年妇女是个很有特点的人物,在她粗俗的外表下有一颗善良的乐于助人的心。本题的难点在于要把中年妇女的优缺点都用两个四字短语表述出来,尽管没有要求必须使用成语,但是对于一些词语积累较少的同学来说还是有一定困难的。作答时,首先要抓住她性格特点的关键词,比如善良、热情、助人、粗心、马虎、粗俗等,然后再把这些词语扩充为四字短语。

15.答案(示例)

①不可“以貌相人”。

②对与自己不同阶层或不同类型的人要宽容以待。

③公共场合要注意自己的举止文明。

④要做一个善良友爱、乐于助人的人。

⑤不必太在乎他人对自己的一时误解,坚定地做一个“好人”。

解析本题考查对文章关键语句的理解能力。答案相对来说比较开放,只要符合本文主旨,言之有理即可。学到的东西既可以是需要弘扬发展的,也可以是需要改进避免的。其实火车上这一幕不仅仅是给作者上了极好的一课,也值得我们每一个人去深思。

16.[写作指导] 家庭生活是中考作文命题关注的一大热点题材。这道“家有______”的半命题作文题,将我们写作的视角定位于“家庭生活”,就是要求我们叙写家庭生活中的人、事、物。不过,大家要注意,题目中的“家”并非仅指“家庭”,它的内涵可以拓展到“家乡”“群体生活的场所及组织(如班级、学校等)”“国家”等。不论从哪个角度构思立意,都是符合命题要求的。

要写好此题,恰当选择写作对象是关键。具体说来,我们可从以下几方面进行考虑:

写作角度一:叙家事,凸显生活的情趣。

古语道,“世事洞明皆学问,人情练达即文章”。家庭生活中时时处处都跳跃着动人的音符。我们要做生活的有心人,从家庭生活中捕捉可写的事件,并以生动的笔法将它再现出来。大凡喜事、乐事、伤心事,甚至是琐事、烦心事,均可进入我们的写作视野。关键点是,这件(些)事情有什么意义,需要我们用心去揣摩,挖掘出其中的积极意义。

写作角度二:写家人,刻画人物的个性。

家中亲人是我们最熟悉的人,也是我们常常忽视的人。因为熟悉.所以常觉得没什么好写的。其实不然,家中亲人的个性我们最容易把握,还有,写亲人往往能带出真实的故事,使作文更具有浓厚的生活气息。写家人,一定要突出人物的个性特征。一千个家人,有一千个形象。家人不全是满面春风、阳光灿烂的,也可能是唠叨、冷酷、严厉、无情的,把人物的个性充分地刻画出来,写作就会很成功。

写作角度三:写事物,表达自己的情感。

家里除了人和事,还有形态各异、多姿多彩的事物,包括植物、动物(宠物)、器物、玩具等,也包括抽象事物,如幸福、亲情、和谐、幽默、烦恼、伤痛等。我们可以将这些事物作为写作对象,叙述它们与自己的亲密关系和与之相关的生活情境,表达出自己真切的思想感情。

[例文]

家有“黄牛”老父

“……老哥,动作麻利点啊,时间不早了,该出发了。”几个男子的声音把我从睡梦中吵醒。我起身揉了揉蒙陇的睡眼向窗外望去——天还没亮呢。

我知道,他们又来叫父亲随他们一起到镇上卖青蚕豆了。今年风调雨顺,夏季上市的青蚕豆喜获丰收,我家也不例外。这几天,外省的许多客商到我们镇上来收购青蚕豆。家家户户都忙着摘豆卖豆,因为青蚕豆的价钱要比以后卖干豆高出很多。

窗外的院子里,父亲弯着腰,正用绳子捆着昨天摘来的两包青蚕豆。我分明感觉到,清晨的风,彻骨的凉,父亲瘦弱的身躯在风中瑟缩着。不一会儿,父亲挑起两包豆,吃力地迈开步子,慢慢地,慢慢地,消失在我的视线里,走进黎明的晨光中。

昨天晚上,有位姐姐到我家说,她弟弟明天要到集市上去,如果愿意乘他的车,每人一元,一包豆也是一元。父亲算了算,我家的两包豆再加上他就得花3元钱……父亲拒绝了。

这些年,尽管粮食年年丰收,可父亲很节俭,总舍不得花钱。他要支撑起这个家,要供我和哥哥上学。他从不乱花一分钱,现在,乘一次车要花3元钱,他怎么肯呢?他只能一再辛苦自己,用单薄的肩膀去担起70多公斤的担子。

中午,父亲拖着疲惫的身子从10里外的集市回来。见了我,他笑着说:“今天卖了个好价钱,有40多块哩!够你一个月的生活费了吧?”说着,他径自向橱柜走去,添了一碗冷饭,夹上点冷菜,坐在门槛上津津有味地吃了起来。看着父亲的样子,我的眼睛湿润了。

春夏秋冬,周而复始。父亲宛如我们家一头不知疲倦的“老黄牛”,他每天总是日出而作,日落而息,风里来,雨里去.无怨无悔地劳作在田间地头,整天还乐呵呵的。额上的皱纹一道道加深了,眼中布满了血丝,银发也长了出来。岁月的犁铧,使他瘦小的身躯越来越沧桑。

今年.我们家蚕豆大获丰收,父亲心中充满了喜悦,也给了我无穷的精神力量……

[点评] 作者以极为细腻的笔法,以蚕豆丰收为背景,生动地记叙了父亲卖豆前后的故事,刻画了父亲生活节俭、吃苦耐劳、任劳任怨、默默奉献、乐观坚毅的“老黄牛”形象,讴歌了伟大的父爱。文章语言朴素,描写细腻,情感真挚,颇具感染力。在批阅中学生作文时,老师们常常对那些缺乏生活底子、无病呻吟的作文深感不满。看了这篇作文,在深受感动之余,中学生朋友们应该明白:生活处处皆文章,人间时时有真情。

一、积累与应用

1.下列加粗的字注音完全正确的一项是 ( )

A.确凿(záo) 秕谷(bǐ) 蝉蜕(duì)

B.狡猾(huá) 尴尬(jiān) 劝慰(wèi)

C.搓捻(cuō) 绽开(zhàn) 拼凑(zòu)

D.海鸥(ōu) 磕头(kē) 时辰(chen)

2.下列词语中有错别字的一组是 ( )

A.慈爱 依恋 纠纷 煞有介事

B.感慨 激荡 悔恨 小心冀冀

C.倘若 鉴赏 和蔼 人迹罕至

D.羞惭 贪婪 畅销 威风凛凛

3.下列句子中加粗的成语使用不正确的一项是( )

A.2019年3月,浙江宁波一位老医生为给患者看病废寝忘食,他一边看病一边啃烧饼的照片被传上网络,获得众多网友点赞。

B.在2019年4月中旬的云南万人捉鱼狂欢活动中,捉鱼大军浩浩荡荡涌入南垒河,顿时河岸上下人声鼎沸,人欢鱼跃。

C.展览馆里展出的各种工艺品琳琅满目,美不胜收。

D.国庆节期间,广场上摆满了一串红,真是花团锦簇。

4.将备选的三个短语分别填入下面语段中的括号内,使表达准确连贯。(只填序号)

王蒙在他的一篇文章中说,还是写小说更文学,更想象,更自由,更留下了创造、理解、发挥,更真实的虚构,更鲜明的直观,还有懂与不懂、( )、( )、( )的空间。

①五体投地与气急败坏

②竖大拇指与评头论足

③看得下去与看不下去

5.下列说法有误的一项是( )

A.《再塑生命的人》语言精美而流畅,富有特色,感情真挚而深沉。

B.《窃读记》一文以“窃读”为线索,着重描写作者“窃读”的心理和情感经历,“窃读”两字真切反映了作者因能读书而愉悦的心情。

C.《从百草园到三味书屋》是一篇回忆童年生活的散文。标题用“从……到……”两个介词点明了作者回忆童年生活的地点和范围。

D.《我的老师》通过几件具体的事情,表现了小学时的蔡芸芝老师对“我”和同学们的挚爱,抒发了对温柔美丽、慈爱伟大的蔡老师的感激和思念之情。

6.根据提示默写填空。

(1)某同学学习时只知道死记硬背,却不爱动脑思考,

你可以用《论语》中的“________,________”来劝诫他,让他明白学与思的关系。

(2)2018年2月111日成都第五届海棠花节开幕,当地百姓兴高采烈,喜迎八方宾客,正如《论语》中所说_____________,______________。

(3)“求知至乐”是我国著名语言学家、教育家王力先生的核心教育思想之一,这一教育思想也是对《论语》中孔子“______________,______________”教育教学理念的继承和发展。

7.在横线上写一句话,使之与前后文构成结构一致、内容相关的排比句。(注意书写工整、规范)

给予是一种幸福。溪水的幸福,是能让鱼儿自由来去;________,________;天空的幸福,是能让鸟儿展翅翱翔。

8.现在社会上有一股“国学”热,一些“读经班”“国学班”办得如火如荼,这些班让学生诵读、背诵诸如《三字经》、《弟子规》、“四书五经”之类的传统启蒙教材,有时还学习着装作揖等古代礼节。所谓“国学”,简而言之,就是以儒家为代表的、中国固有的或传统的学术文化。一些专家和老师认为当前的学校教育对传统文化继承太少,导致中华民族的优秀传统美德丢失不少。很多孩子不懂礼貌,不会与人相处,自私自利,不会关心他人。对此,你班进行了一系列活动。

(1)国学常识了解。国学经典中的“四书”除了大家熟知的《论语》和《孟子》外,还有哪两本?请写出来。

答:____________________

(2)有同学对学习文言文有抵触情绪,认为太难懂,现在又不用文言说话和写文章,干吗还浪费时间精力?请你针对这种想法进行劝说。

答:_____________________________________________________

(3)你觉得可以通过哪些方法提高自己的国学素养?(至少两条)

答:___________________________________________________

二、阅读理解

(一)阅读下面文言文,完成后面的题目。

孔子世家赞

《史记》

太史公曰:《诗》有之:“高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心乡往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂、车服、礼器,诸生以时习礼其家,余低回留之,不能去云。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国言六艺者,折中于夫子,可谓至圣矣!

[注] ①低回:徘徊,流连。②六艺:六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

[课文链接]

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《论语·学而》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

(《论语·为政》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” (《论语·述而》)

9.解释下列句子中加粗词的含义。

(1)高山仰止( )

(2)不能去云( )

(3)没则已焉( )

(4)人不知而不愠( )

10.请将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)诸生以时习礼其家。

译文:____________________________

(2)学而不思则罔,思而不学则殆。

译文:____________________________

11.请结合[课文链接]中的三则语录,说说学者敬仰孔子的原因。

答:______________________________________________________

(二)阅读下文,完成问题。

火车上的故事

尤今

①晚上,我由广东湛江市搭乘火车到广州去,八个多小时的路程,买了四人同室的软卧票。尽管觉得和素昧平生的人同室共寝是一件十分别扭的事,然而,别无其他选择,也只好随遏而安了。

②进入那间极为局促的车厢寝室时,已有一位年过六旬的妇人坐在里面了。浅灰色的高领套头毛衣,极为得体地配以铁灰色的西式套装衣裤;染黑了的短发,一丝不苟地梳得整整齐齐;方形的细框眼镜,恰如其分地衬托出一股斯文淡定的书卷味儿。

③攀谈之下,知道她是广州一份知性杂志的主编,几天前专程到湛江去约稿,现在,大功告成,启程回家。由于志趣相投,我们谈得十分投缘。就在这时,火车站的扩音器突然响起:“请各位注意:软卧的车票还有几张,有意购买的人赶快去买!”妇人转头对我说道:“真希望这间寝室没有人再进来,图个清静。”我一听,便笑了起来,因为我心里也正转着同一个念头。

④然而,不到十分钟,我们的希望便破灭了。一位中年妇女拖着一个行李箱,踏着碎步走了进来。她身材高大,穿了一套花格子的绒质衣裙,惹人注目的是她的丝袜,橘红色的,使她的两条腿看起来好像是两根活动的胡萝卜。一进寝室,她便以极大的嗓门朝我们友善地打招呼:“嗨,回广州啊?”老编辑微微颔首,目光停驻在她双腿的丝袜上,眸子里原先蕴含的笑意全都没有了,而原本车厢里那一份融洽的气氛,也倏地僵了、冷了。

⑤中年妇女吃力地把大大的行李箱安顿好,然后身体斜斜地靠在卧铺上,把手上的塑料袋打开,取出里面的多种零食,摊放在窄窄的桌面上,笑着说:“吃,你们吃,不要客气!”霎时,甜的、酸的、咸的、辣的味儿,扭扭捏捏地交缠在一块儿,猥猥琐琐地窜满了整个车厢。老编辑皱起双眉,怏快地把脸转到另一边去。她见我们没有反应,自顾自地抓起了一大把瓜子,嗑、嗑、嗑,发出一种极为单调而又扰人的声响,还一边嗑,一边把瓜子壳朝下扔,不一会儿,满地都是愣愣地张开了口的瓜子壳。老编辑的脸色更难看了。

⑥火车开动不久,查票员进来了。依据惯例,他要求每一位乘客出示证件。我交出了国际护照,老编辑交出了身份证。然而,那位中年妇女把自个儿大大的皮包翻遍了,就是找不到证件。查票员要她说出证件的号码,她支支吾吾地说不出来:“啊,我记不清啦!”好脾气的查票员并没有坚持,便走了出去。

⑦我和老编辑交换了一下眼神,这个“来历不明”的女人,骤然成了我们两人心中长出来的一颗瘤。想起层出不穷的火车偷窃案与抢劫案.又想到我背包里的几千美元,我坐立不安。过了约莫一盏茶工夫,老编辑终于憋不住了,她站起来,快步走了出去。刚好稽查员就在过道不远处,她毫不客气地向他提出了投诉:“我要换房!我房里那个迟来的女人,没带证件,不知道是什么身份,现在世道很坏,我不想冒这个险!”稽查员说:“别的房间都满了呀,换不了。不会有问题的啦,购买火车票时,都要出示证件的,她大约是用了家眷的证件买的票,出了事情,一定追查得到,你放心吧!”“出了事,再来追查,不是太迟了吗!”老编辑生气地说。“不会出事的,您就请放心吧!”稽查员淡定地回应。当时,四周很静,老编辑和稽查员的对话,每一句都清清楚楚地传进我们那间寝室里。我觉得很不好意思,看那妇女的表情,她竞若无其事,好橡外面谈论的事情与她一点关系也没有。

⑧半夜里,老编辑哮喘病发作,嘶嘶嘶地喘气,好不辛苦。那女人二话不说,从自己的皮包里取出一个喷雾器,要老编辑张开口,帮她喷;接着,又为她搓药油,从自己的热水瓶里倒出热水,喂她喝。忙了老半天,终于把她安顿好,再妥妥帖帖地替她盖好被子,才返回自己的床铺。老编辑内心感激,连声道谢。睡在上铺的我,把这一切看在眼里,既感动,又感慨,啊,有许多时候,真的不可“以貌相人”呀!

⑨早上,有人敲门,通知我们起身,还有半个小时便到广州了。老编辑揉着浮肿的双眼坐起来时,女人立刻对她说道:“我昨晚听了新闻,知道北部寒流今天南下,气温降得很低,大约只有七八度,你有哮喘病,最好披上我的大衣再出去。我的家人会开车来接我,就让我送你回家吧!”老编辑涨红了脸,愧疚地说:“昨晚我对你有些误会,真是对不起!”女人微笑着说:“没有关系,我从来都不在乎别人怎么看我,因为我清清楚楚地知道自己是个什么样的人。”

⑩我双眼湿润,觉得自己上了人生极好的一课。

(选自新浪网作者的博客)

12.老编辑的情感、态度随着情节的发展不断变化着。阅读选文,将表格补充完整。

故事情节 老编辑的情感、态度

中年妇女走进车厢 眸子里原先蕴含的笑意全都没有了

① 皱起双眉,快怏地把脸转到另一边去脸色更难看了

中年妇女忘带身份证 毫不客气地提出投诉

② ③

13.结合语境,按要求完成下面题目。

(1)从修辞的角度,品析第⑤段画线的句子。

答:_______________________________________________________

(2)从人物描写的角度,说说第⑧段画线句子的表达效果。

答:_______________________________________________________

14.人无完人,每个人都有自己的优点和缺点。请用一分为二的观点概括评价文中的中年妇女。

优点:____________________________

缺点:____________________________

15.文章结尾处作者表示“觉得自己上了人生极好的一课”,你认为作者能从这堂课上学到什么?(请写出三点.)

答:______________________________________________________

三、写作

16.题目:家有_________

要求:①把题目补写完整。②大胆选择你最能驾驭的文体写作。③文中不得出现真实的人名、校名、地名。④不少于600字(诗歌不少于20行)。

参考答案

1.D A.蜕tuì。B.尴gān。C.凑còu。

2.B 冀冀→翼翼。

3.D花团锦簇:形容五彩缤纷、十分华丽的形象。与语境不符。

4.答案③①②

解析本题考查语意连贯。三个短语按照“看→感→评”的逻辑顺序排列即可。

5.B“窃读”两字真切反映了作者囊中羞涩的窘态,更表现了作者如饥似渴的求知欲望和形象。

6.答案(1)学而不思则罔 思而不学则殆(2)有朋自远方来 不亦乐乎 (3)知之者不如好之者好之者不如乐之者

解析此题为理解默写题,需要在理解的基础上,抓住关键信息选对句子。还要注意“罔”“殆”的正确写法。

7.答案(示例)大地的幸福 是能让万物茁壮成长

解析根据题干要求“结构一致”“内容相关”,从横线前后两句的结构上看,重复出现的成分为“的幸福”“是能让”;从内容上看,尽量选取与“溪水”或“天空”相对或平行的内容。

8.答案 (1)《大学》《中庸》

(2)文言文是我们中华民族传统文化的载体,是我们了解历史文化的钥匙,如果认真对待,用心积累,必然会提高我们的文学素养,让我们说话写文章有典雅之气,增添民族自豪感等。

(3)认真学好课本上的文言文;课外阅读一些著名的文言作品;参加国学社等相关学生社团:参加社会上的一些国学培训课程等。

解析(l)根据积累填写,注意书名要加书名号。还要注意“庸”字的写法。(2)劝说理由要围绕学习文言文的益处阐述。(3)方法、途径要具体,具有可操作性。

9.答案(1)仰望,敬仰(2)离开(3)停止,消失(4)生气,恼恨

10.答案 (1)众多的儒生在他家按时操演(练习)礼仪。(2)只读书(学习)却不思考就会迷惑而无所得,只空想却不读书(学习)就会有危害(就会精神疲倦而无所得)。

解析注意将关键词语“以时、习礼、罔、殆”等翻译到位,(1)中的状语“其家”翻译时要提到前面去,句子通顺即可。

11.答案因为孔子讲求良好的学习方法,有谦虚的学习态度和大度宽厚的待人胸怀,所以,学者都很敬仰他。

解析 第一则谈学习方法和个人修养,第二则谈学习方法,第三则谈学习态度。这三个方面,就是学者敬仰孔子的原因。

12.答案①中年妇女把零食摊放在桌上,嗑的瓜子壳扔了一地(中年妇女在车厢里嗑瓜子吃零食)

②中年妇女热心照顾发病的老编辑

③内心感激,连声道谢(愧疚)

解析本题考查对文章情节的梳理能力,表格的呈现方式降低了题目的难度。①、②两处要填写的是中年妇女的动作行为,③要填写的是最后阶段老编辑对中年妇女的情感态度。细读文章相关情节,找出这二者之间的对应关系即可。

13.答案(1)运用了拟人的修辞手法,把多种零食的昧儿拟人化,形象生动地表现了各种令人不快的味道充斥着整个车厢,引人反感。(意思对即可)

(2)通过一系列的动作描写,准确地写出了中年妇女照顾老编辑时体贴、忙碌的情形,体现了她待人热情,乐于助人。(意思对即可)

解析本题考查对指定语句的品析能力,且题目都规定了品析的角度。(1)第⑤段画线句使用了“扭扭捏捏”“猥猥琐琐”等词语来写各种味道,显然使用了拟人的修辞手法。分析作用时不能简单地只说一句“生动形象”,要结合画线句具体来谈。(2)本题要求从人物描写的角度来品析,第⑧段画线句主要是写中年妇女照顾深夜发病的老编辑的过程,使用了“取”“喷”“搓”“喂”等一系列动词,因此是使用了动作描写的方法。外在的动作反映的是人物的内心,要通过这些动作看到中年妇女那颗热情的、乐于助人的、善良的心。

14.答案 优点:开朗大度 心地善良 热情体贴 乐于助人 不计前嫌等

缺点:不拘小节 粗心大意 丢三落四(做事马虎) 举止粗俗等

解析 本题要求一分为二地分析中年妇女的形象特点,这点并不难。文中的中年妇女是个很有特点的人物,在她粗俗的外表下有一颗善良的乐于助人的心。本题的难点在于要把中年妇女的优缺点都用两个四字短语表述出来,尽管没有要求必须使用成语,但是对于一些词语积累较少的同学来说还是有一定困难的。作答时,首先要抓住她性格特点的关键词,比如善良、热情、助人、粗心、马虎、粗俗等,然后再把这些词语扩充为四字短语。

15.答案(示例)

①不可“以貌相人”。

②对与自己不同阶层或不同类型的人要宽容以待。

③公共场合要注意自己的举止文明。

④要做一个善良友爱、乐于助人的人。

⑤不必太在乎他人对自己的一时误解,坚定地做一个“好人”。

解析本题考查对文章关键语句的理解能力。答案相对来说比较开放,只要符合本文主旨,言之有理即可。学到的东西既可以是需要弘扬发展的,也可以是需要改进避免的。其实火车上这一幕不仅仅是给作者上了极好的一课,也值得我们每一个人去深思。

16.[写作指导] 家庭生活是中考作文命题关注的一大热点题材。这道“家有______”的半命题作文题,将我们写作的视角定位于“家庭生活”,就是要求我们叙写家庭生活中的人、事、物。不过,大家要注意,题目中的“家”并非仅指“家庭”,它的内涵可以拓展到“家乡”“群体生活的场所及组织(如班级、学校等)”“国家”等。不论从哪个角度构思立意,都是符合命题要求的。

要写好此题,恰当选择写作对象是关键。具体说来,我们可从以下几方面进行考虑:

写作角度一:叙家事,凸显生活的情趣。

古语道,“世事洞明皆学问,人情练达即文章”。家庭生活中时时处处都跳跃着动人的音符。我们要做生活的有心人,从家庭生活中捕捉可写的事件,并以生动的笔法将它再现出来。大凡喜事、乐事、伤心事,甚至是琐事、烦心事,均可进入我们的写作视野。关键点是,这件(些)事情有什么意义,需要我们用心去揣摩,挖掘出其中的积极意义。

写作角度二:写家人,刻画人物的个性。

家中亲人是我们最熟悉的人,也是我们常常忽视的人。因为熟悉.所以常觉得没什么好写的。其实不然,家中亲人的个性我们最容易把握,还有,写亲人往往能带出真实的故事,使作文更具有浓厚的生活气息。写家人,一定要突出人物的个性特征。一千个家人,有一千个形象。家人不全是满面春风、阳光灿烂的,也可能是唠叨、冷酷、严厉、无情的,把人物的个性充分地刻画出来,写作就会很成功。

写作角度三:写事物,表达自己的情感。

家里除了人和事,还有形态各异、多姿多彩的事物,包括植物、动物(宠物)、器物、玩具等,也包括抽象事物,如幸福、亲情、和谐、幽默、烦恼、伤痛等。我们可以将这些事物作为写作对象,叙述它们与自己的亲密关系和与之相关的生活情境,表达出自己真切的思想感情。

[例文]

家有“黄牛”老父

“……老哥,动作麻利点啊,时间不早了,该出发了。”几个男子的声音把我从睡梦中吵醒。我起身揉了揉蒙陇的睡眼向窗外望去——天还没亮呢。

我知道,他们又来叫父亲随他们一起到镇上卖青蚕豆了。今年风调雨顺,夏季上市的青蚕豆喜获丰收,我家也不例外。这几天,外省的许多客商到我们镇上来收购青蚕豆。家家户户都忙着摘豆卖豆,因为青蚕豆的价钱要比以后卖干豆高出很多。

窗外的院子里,父亲弯着腰,正用绳子捆着昨天摘来的两包青蚕豆。我分明感觉到,清晨的风,彻骨的凉,父亲瘦弱的身躯在风中瑟缩着。不一会儿,父亲挑起两包豆,吃力地迈开步子,慢慢地,慢慢地,消失在我的视线里,走进黎明的晨光中。

昨天晚上,有位姐姐到我家说,她弟弟明天要到集市上去,如果愿意乘他的车,每人一元,一包豆也是一元。父亲算了算,我家的两包豆再加上他就得花3元钱……父亲拒绝了。

这些年,尽管粮食年年丰收,可父亲很节俭,总舍不得花钱。他要支撑起这个家,要供我和哥哥上学。他从不乱花一分钱,现在,乘一次车要花3元钱,他怎么肯呢?他只能一再辛苦自己,用单薄的肩膀去担起70多公斤的担子。

中午,父亲拖着疲惫的身子从10里外的集市回来。见了我,他笑着说:“今天卖了个好价钱,有40多块哩!够你一个月的生活费了吧?”说着,他径自向橱柜走去,添了一碗冷饭,夹上点冷菜,坐在门槛上津津有味地吃了起来。看着父亲的样子,我的眼睛湿润了。

春夏秋冬,周而复始。父亲宛如我们家一头不知疲倦的“老黄牛”,他每天总是日出而作,日落而息,风里来,雨里去.无怨无悔地劳作在田间地头,整天还乐呵呵的。额上的皱纹一道道加深了,眼中布满了血丝,银发也长了出来。岁月的犁铧,使他瘦小的身躯越来越沧桑。

今年.我们家蚕豆大获丰收,父亲心中充满了喜悦,也给了我无穷的精神力量……

[点评] 作者以极为细腻的笔法,以蚕豆丰收为背景,生动地记叙了父亲卖豆前后的故事,刻画了父亲生活节俭、吃苦耐劳、任劳任怨、默默奉献、乐观坚毅的“老黄牛”形象,讴歌了伟大的父爱。文章语言朴素,描写细腻,情感真挚,颇具感染力。在批阅中学生作文时,老师们常常对那些缺乏生活底子、无病呻吟的作文深感不满。看了这篇作文,在深受感动之余,中学生朋友们应该明白:生活处处皆文章,人间时时有真情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首