岳麓版历史必修三 第2课 战国时期的百家争鸣 课件(39张)

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史必修三 第2课 战国时期的百家争鸣 课件(39张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-17 12:24:21 | ||

图片预览

文档简介

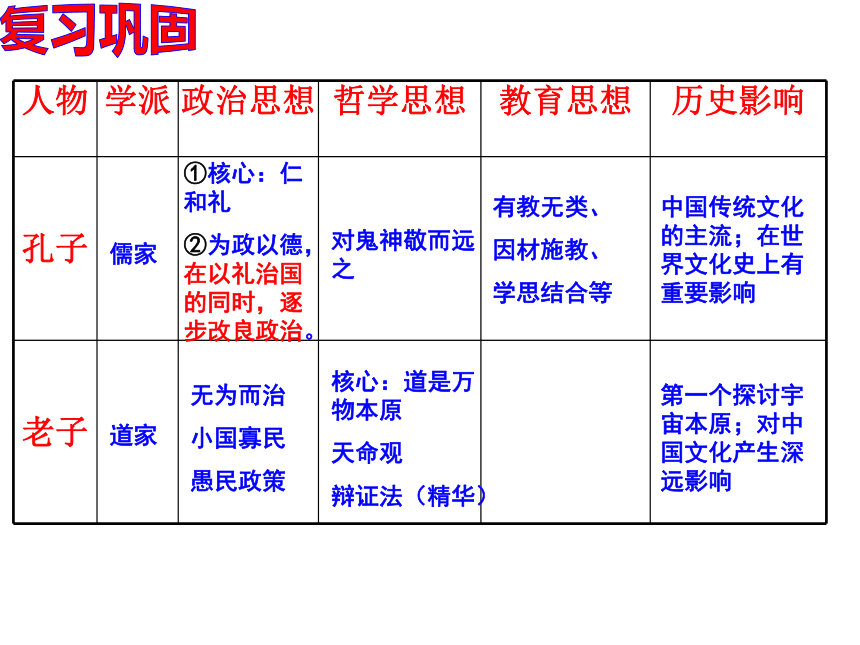

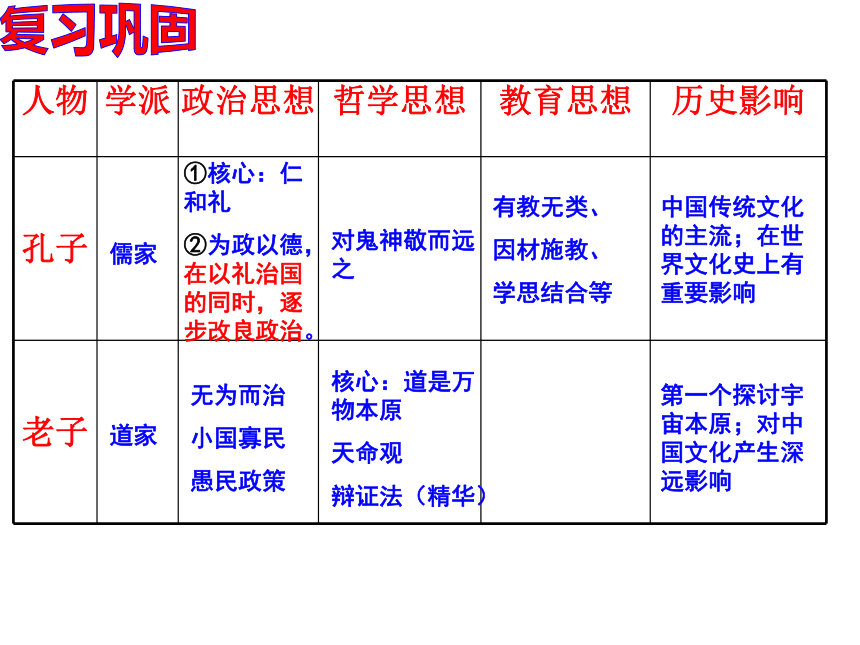

课件39张PPT。儒家道家①核心:仁和礼

②为政以德,在以礼治国的同时,逐步改良政治。无为而治

小国寡民

愚民政策对鬼神敬而远之核心:道是万物本原

天命观

辩证法(精华)有教无类、

因材施教、

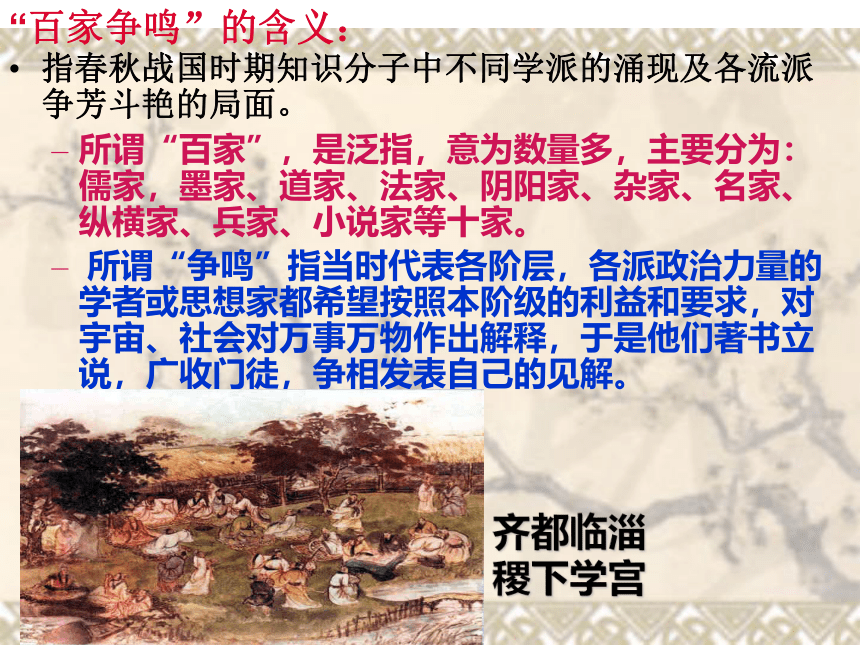

学思结合等中国传统文化的主流;在世界文化史上有重要影响第一个探讨宇宙本原;对中国文化产生深远影响复习巩固第二课 战国时期的百家争鸣“百家争鸣”的含义:指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。齐都临淄

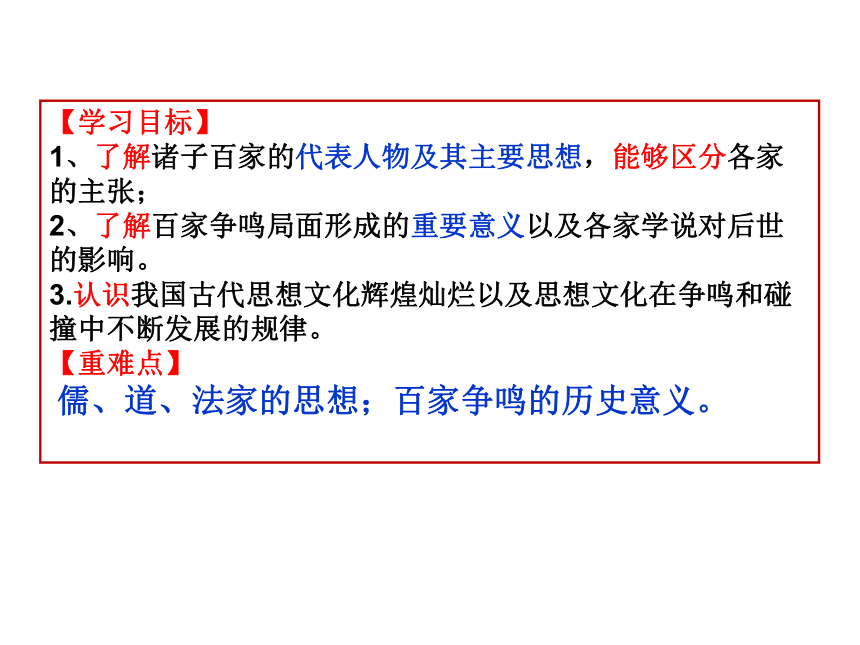

稷下学宫【学习目标】

1、了解诸子百家的代表人物及其主要思想,能够区分各家的主张;

2、了解百家争鸣局面形成的重要意义以及各家学说对后世的影响。

3.认识我国古代思想文化辉煌灿烂以及思想文化在争鸣和碰撞中不断发展的规律。

【重难点】

儒、道、法家的思想;百家争鸣的历史意义。

1.经济:

2.政治:

3.阶级关系:

4统治者:认识:

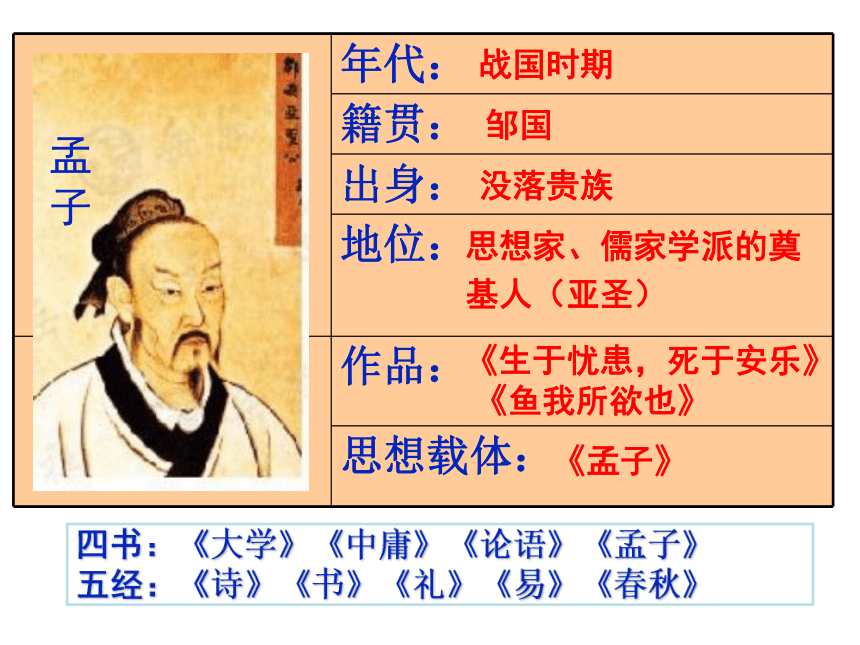

一定时期的思想文化是一定时期政治经济的反映根本原因:生产力提高和社会大变革百家争鸣产生的背景孟子荀子儒家战国时期没落贵族思想家、儒家学派的奠

基人(亚圣)《孟子》《生于忧患,死于安乐》

《鱼我所欲也》邹国 孟子四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

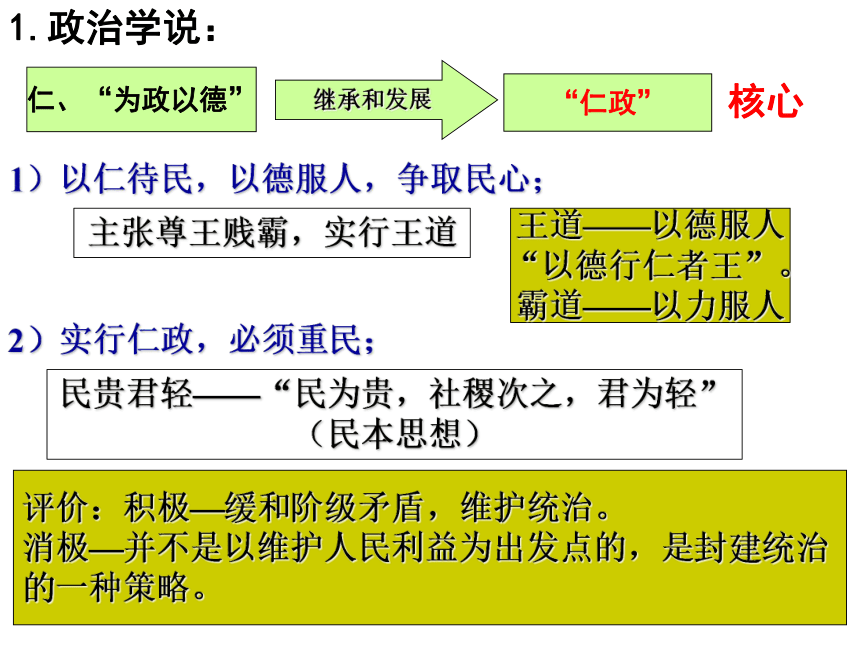

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》 山东邹县孟子故里牌坊孟母三迁仁、“为政以德”继承和发展“仁政”王道——以德服人

“以德行仁者王”。

霸道——以力服人1)以仁待民,以德服人,争取民心;民贵君轻——“民为贵,社稷次之,君为轻”(民本思想)1.政治学说:核心2)实行仁政,必须重民;主张尊王贱霸,实行王道评价:积极—缓和阶级矛盾,维护统治。

消极—并不是以维护人民利益为出发点的,是封建统治

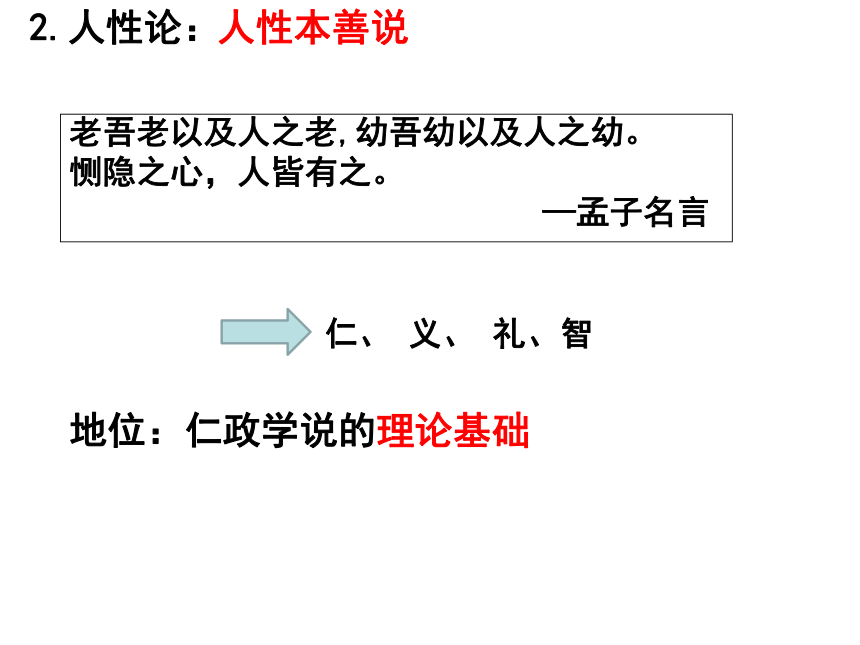

的一种策略。2.人性论:人性本善说仁、 义、 礼、智地位:仁政学说的理论基础老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

恻隐之心,人皆有之。

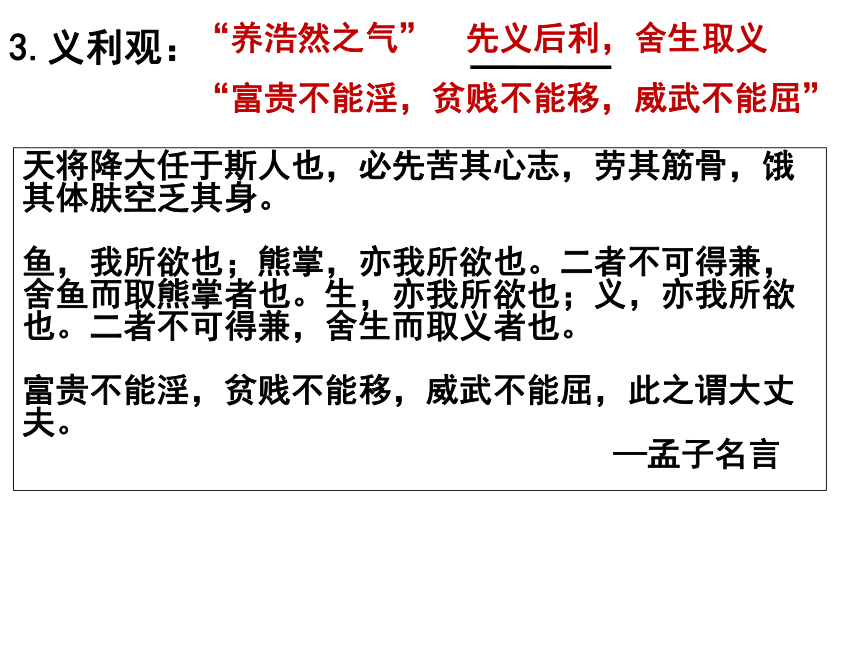

—孟子名言“养浩然之气” 先义后利,舍生取义

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”3.义利观:天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤空乏其身。 ?

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

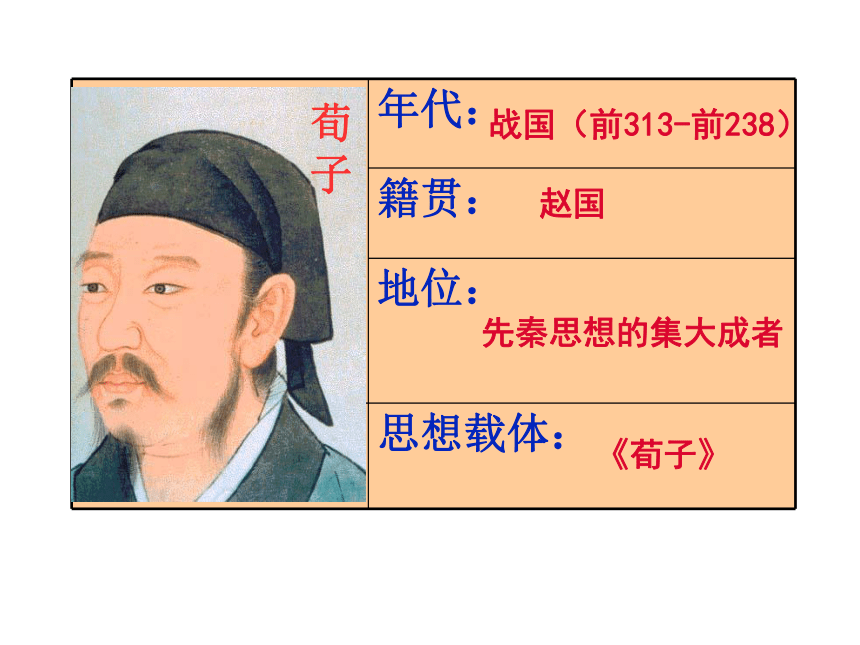

—孟子名言战国(前313-前238)赵国先秦思想的集大成者《荀子》荀

子 “……天行有常,不为尧存,不为桀亡。……从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!”1.哲学观:朴素的唯物思想(1)内容:主张发挥主观能动性(2)与老子的哲学观的区别:A.唯物VS唯心;B.积极VS消极“天行有常”、“制天命而用之”“人之性恶,其善者伪也”2.人性论:性恶论“蓬生麻中,不扶自直;白沙在涅,与之俱黑”(1)内容:人性生来就是恶的,但凭借后天教育可以使人由恶变善。(道德教化)(2)与孟子的区别:观点不同,

目的相同——使人向善,

实质相同——主观唯心。3.政治学说:(1)内容:

A.礼教为主,礼法并施(王霸并用)B.君舟民水《荀子》:“君者,民之源也,源清则流清,源浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。”由此可见,荀子主张( )

A.施行仁政 B.礼法并施 C.君民共治 D.民贵君轻 “治之经,礼与刑,君子以修百姓宁,明德慎罚,国家既治四海平。”√“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。”(2)特点:杂取百家,儒家异端(主流继承儒家)孔子、孟子、荀子的思想比较为政以德“仁政”以礼教为主,礼法并施“仁者爱人”民贵君轻君舟民水性善论性恶论三者关系:继承和发展。

同:仁和民本思想;异:人性论谈谈你对“人性”的看法:孔、孟、荀、告对“人性”的看法都有局限性,都未能真正揭示人性的本质和内涵;

人性从客观上来说,是随着人的生存环境而变化的;从主观上说,是随着人生实践的发展而发展的。人有自然属性,还有社会属性。战国(前468—前376)鲁国人贱民墨家学派创始人《墨子》墨子墨家墨者,战国时期及稍后一段时期内追随墨家思想的人,多出身下层农民和小手工业者,他们有着无私奉献的精神,对人类社会有着深厚的、难以为平常人所理解的爱。同时又有作战能力,以墨家钜子为核心结成准军事组织。以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄。故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之。 欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱、交相利。1.思想观点:(1)“兼爱”(2)“非攻”(特点:无差等;原因:阶级属性)VS 仁(原因:小生产者对和平稳定生活的向往)(战争)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛……百姓饥寒冻馁而死者,不可胜数。(3)“尚力”、“节用”、“节葬”(4)“尚贤”2、影响(1)战国时,一度成为显学;

(原因:

① 长期战乱,渴望和平; ②大量小生产者产生,

有深厚的社会基础。)

(原因:重农抑商,手工业受限制)(2)战国后,不再受人们重视。战国宋国没落贵族道家思想代表人物《庄子》道家 这个故事一般称作“庄周梦蝶”。在一般人看来,一个人在

醒时的所见所感是真实的,梦境是幻觉,是不真实的。庄子却以为

不然。虽然,醒是一种境界,梦是另一种境界,二者是不相同的;

庄周是庄周,蝴蝶是蝴蝶,二者也是不相同的。但庄周看来,他们

都只是一种现象,是道运动中的一种形态,一个阶段而已。 庄周

也罢,蝴蝶也罢,本质上都只是虚无的道,是没有什么区别的。有一天夜里,庄周梦见自己变成一只蝴蝶,

那蝴蝶翩翩飞舞遨游各处,愉快舒适的样子,根本不知道自己原是庄周。醒来后,已分不出自己是蝴蝶还是庄周了,就摸摸自己挺挺躺着的身躯,分明是庄周呀!这使他很纳闷,心想:究竟是我庄周做梦化为蝴蝶呢?还是蝴蝶做梦化为我庄周呢?其实蝴蝶就是庄周,庄周也就是蝴蝶呀。

这段材料反映了庄子的什么思想呢?齐物1.思想观点:庄生晓梦迷蝴蝶 望帝春心托杜鹃(1)世界观:评价:A.混淆矛盾普遍性与特殊性的关系;B.反映没落贵族失去探究客观真理的信心。“齐物”(2)人生态度: 逍遥A 条件:无所恃B 评价:反映没落贵族逃避现实、自我精神陶醉(3)天人关系: 天与人“不相胜”,顺应自然A.VS荀子B.评价:消极——忽视人的主观能动性;

积极——关注环保。 倏与忽谋报混沌之德,曰:人皆有七窍,以视听食息,此独无有,尝试凿之。日凿一窍,七日而混沌死。庄子成语故事 朝三暮四 薪火相传

成者英雄败者贼 东施效颦

鹏程万里 盗亦有道

无中生有 枯鱼之肆

越俎代庖 望洋兴叹

标新立异 呆若木鸡

明镜止水 寿长辱多

螳臂挡车 蜗角之争

每况愈下 以貌取人 庄子的寓言、散文中蕴含着深邃的哲理智慧和神奇的浪漫主义风格。庄子的文风对后世有深远的影响。战国后期韩国贵族法家思想的集大成者《韩非子》韩非法家1、秦朝统一后在中央建立 和 制度,在地方建立 制度

2、为维持官僚机构的正常运行和更好的发挥应用效能,秦制定了一套选拔和考核官吏的制度

3、秦朝制定的 十分细密、严苛,是加强皇权、巩固中央集权的政治体制的工具法律三公九卿郡县皇帝势术法(1)政治学说:法、术、势相结合,建立君主专制中央集权国家反对“是古非今”,主张变法革新(2)历史观:今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”守株待兔(1)政治学说:法、术、势相结合,建立君主专制中央集权国家(3)治国:以法治国 战国时受到统治者的欢迎原因

(1)有利于加强君主专制和中央集权体制

(2)适应当时社会改革和国家走向统一的趋势

(3)加强对人民的控制影响地位: 自战国时受到统治者的欢迎,在西汉以后的1000多年中,与儒家思想互为表里,成为中国古代社会统治思想的理论基础。(外儒内法)中华法系的特征是“以礼入法,礼刑结合”。礼与法的关系极为密切,这是中国封建法律的主要特征和基本精神,在实际应用中经常出现“重礼轻法”。这些来源是( )A.法家思想 B.儒家思想

C.儒、道思想的结合 D.儒、法思想的结合 √

1.背景:战争频繁,军事占有重要的地位。2.思想来源:《孙子兵法》(孙武);法家及其他各家思想;总结战国中期及前期的战争经验。3.思想:强调懂得战争的规律。利用和创造有利于自己的形势。

(《孙膑兵法》)

重视人的作用。兵家中国古代治国思想的三种主要观点:

儒家——推崇“人治”, “德治”,即治国时 偏重人的作用,实行仁政。

法家——提倡“法治”,主张用法令来统一

人们的思想和行为,建立君主专制的中央集权国家。

道家——主张“无为而治”,即不要把自己 意志强加给社会,顺应时势和民心。

1.校服一套差不多一百元,实在太贵了!随便穿条T恤和短裤就好啦,省钱又凉快!

2.既然是学校的规定,我们就应该遵守,而且校服穿起来比较统一,有整体感。

3.干嘛非穿校服?我要穿自己的衣服,快活自在!

4.穿校服如同上课问好一样,是中学生文明礼仪的体现。 针对学校规定的学生穿校服问题,猜猜下面的话分别出自何派之口? 墨家 法家 道家 儒家猜一猜我仁;

我义;

我以柔克刚;

我顺其自然;

把他们全抓了。

战场上见高低!孔子说:荀子说:老子说:庄子说:韩非子说:孙子说:学以致用 假如你是信奉儒、法、道的老师,该如何遏制学生自习课说话的现象?这是思想问题,应强化思想教育,找他谈话。

这是违纪行为,主张严格惩罚。这是无意识的,主张顺应自然,等学生

自我觉悟。 议一议儒家:法家:道家:百 家 争 鸣 的 影 响儒家思想:政治思想和道德准则 在经济、政治、法律、哲学、军事,文艺和自然科学等领域对后世产生了巨大影响。(仁和礼)道家学说:哲学基础(道、无为)法家思想:改革图治的理论武器(变法维新)构成了中华民族传统文化的基本精神。 春秋战国的“百家争鸣”是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国文化的基础。“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会的发展,起了巨大的推动作用。 ——人教版古为今用 1.孟子的“仁政”——

2.韩非的法治思想——

3.墨子的兼爱、非攻——

4.庄子的“天与人不相胜”——

5.韩非的“厚古薄今”——诸子百家思想的借鉴意义“以德治国”“依法治国”平等博爱、热爱和平、

反对战争可持续发展战略“与时俱进”课堂探究二

(1)①社会动荡给人民带来沉重的灾难,稳定社会、安抚人心成为历史发展的迫切需要。

②儒家学派“仁”“礼”等思想,有利于创造、维护稳定的社会秩序,受到人民的欢迎,也能够得到统治者的青睐。

③儒家学派顺应历史的发展,不断创新改造,使之能够适应维护封建统治的需要。(2)儒家:仁,己所不欲,勿施于人;仁政;礼法并施。---构建和谐社会,以德治国,依法治国。

道家:辩证法思想;天人不相胜。--辩证的看待学习、生活、事业上的顺境和逆境。可持续发展观。

墨家:兼爱,非攻,节用,节葬。---博爱与和平发展观,节约型社会。

法家:变法革新,依法治国。--与时俱进,依法治国。“如果说中国文化是一种智谋型文化,那么,儒家智慧是这种文化中最深刻的一页,法家智慧是最刻毒的一页,道家智慧是最聪明的一页,纵横家智慧是最功利的一页,兵家智慧是最冷峻的一页,佛家智慧是最超脱的一页,阴阳家智慧是最神秘的一页。

——《读史有智慧》作者冷成金

②为政以德,在以礼治国的同时,逐步改良政治。无为而治

小国寡民

愚民政策对鬼神敬而远之核心:道是万物本原

天命观

辩证法(精华)有教无类、

因材施教、

学思结合等中国传统文化的主流;在世界文化史上有重要影响第一个探讨宇宙本原;对中国文化产生深远影响复习巩固第二课 战国时期的百家争鸣“百家争鸣”的含义:指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,对宇宙、社会对万事万物作出解释,于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。齐都临淄

稷下学宫【学习目标】

1、了解诸子百家的代表人物及其主要思想,能够区分各家的主张;

2、了解百家争鸣局面形成的重要意义以及各家学说对后世的影响。

3.认识我国古代思想文化辉煌灿烂以及思想文化在争鸣和碰撞中不断发展的规律。

【重难点】

儒、道、法家的思想;百家争鸣的历史意义。

1.经济:

2.政治:

3.阶级关系:

4统治者:认识:

一定时期的思想文化是一定时期政治经济的反映根本原因:生产力提高和社会大变革百家争鸣产生的背景孟子荀子儒家战国时期没落贵族思想家、儒家学派的奠

基人(亚圣)《孟子》《生于忧患,死于安乐》

《鱼我所欲也》邹国 孟子四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》 山东邹县孟子故里牌坊孟母三迁仁、“为政以德”继承和发展“仁政”王道——以德服人

“以德行仁者王”。

霸道——以力服人1)以仁待民,以德服人,争取民心;民贵君轻——“民为贵,社稷次之,君为轻”(民本思想)1.政治学说:核心2)实行仁政,必须重民;主张尊王贱霸,实行王道评价:积极—缓和阶级矛盾,维护统治。

消极—并不是以维护人民利益为出发点的,是封建统治

的一种策略。2.人性论:人性本善说仁、 义、 礼、智地位:仁政学说的理论基础老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

恻隐之心,人皆有之。

—孟子名言“养浩然之气” 先义后利,舍生取义

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”3.义利观:天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤空乏其身。 ?

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

—孟子名言战国(前313-前238)赵国先秦思想的集大成者《荀子》荀

子 “……天行有常,不为尧存,不为桀亡。……从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!”1.哲学观:朴素的唯物思想(1)内容:主张发挥主观能动性(2)与老子的哲学观的区别:A.唯物VS唯心;B.积极VS消极“天行有常”、“制天命而用之”“人之性恶,其善者伪也”2.人性论:性恶论“蓬生麻中,不扶自直;白沙在涅,与之俱黑”(1)内容:人性生来就是恶的,但凭借后天教育可以使人由恶变善。(道德教化)(2)与孟子的区别:观点不同,

目的相同——使人向善,

实质相同——主观唯心。3.政治学说:(1)内容:

A.礼教为主,礼法并施(王霸并用)B.君舟民水《荀子》:“君者,民之源也,源清则流清,源浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。”由此可见,荀子主张( )

A.施行仁政 B.礼法并施 C.君民共治 D.民贵君轻 “治之经,礼与刑,君子以修百姓宁,明德慎罚,国家既治四海平。”√“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。”(2)特点:杂取百家,儒家异端(主流继承儒家)孔子、孟子、荀子的思想比较为政以德“仁政”以礼教为主,礼法并施“仁者爱人”民贵君轻君舟民水性善论性恶论三者关系:继承和发展。

同:仁和民本思想;异:人性论谈谈你对“人性”的看法:孔、孟、荀、告对“人性”的看法都有局限性,都未能真正揭示人性的本质和内涵;

人性从客观上来说,是随着人的生存环境而变化的;从主观上说,是随着人生实践的发展而发展的。人有自然属性,还有社会属性。战国(前468—前376)鲁国人贱民墨家学派创始人《墨子》墨子墨家墨者,战国时期及稍后一段时期内追随墨家思想的人,多出身下层农民和小手工业者,他们有着无私奉献的精神,对人类社会有着深厚的、难以为平常人所理解的爱。同时又有作战能力,以墨家钜子为核心结成准军事组织。以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄。故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之。 欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱、交相利。1.思想观点:(1)“兼爱”(2)“非攻”(特点:无差等;原因:阶级属性)VS 仁(原因:小生产者对和平稳定生活的向往)(战争)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛……百姓饥寒冻馁而死者,不可胜数。(3)“尚力”、“节用”、“节葬”(4)“尚贤”2、影响(1)战国时,一度成为显学;

(原因:

① 长期战乱,渴望和平; ②大量小生产者产生,

有深厚的社会基础。)

(原因:重农抑商,手工业受限制)(2)战国后,不再受人们重视。战国宋国没落贵族道家思想代表人物《庄子》道家 这个故事一般称作“庄周梦蝶”。在一般人看来,一个人在

醒时的所见所感是真实的,梦境是幻觉,是不真实的。庄子却以为

不然。虽然,醒是一种境界,梦是另一种境界,二者是不相同的;

庄周是庄周,蝴蝶是蝴蝶,二者也是不相同的。但庄周看来,他们

都只是一种现象,是道运动中的一种形态,一个阶段而已。 庄周

也罢,蝴蝶也罢,本质上都只是虚无的道,是没有什么区别的。有一天夜里,庄周梦见自己变成一只蝴蝶,

那蝴蝶翩翩飞舞遨游各处,愉快舒适的样子,根本不知道自己原是庄周。醒来后,已分不出自己是蝴蝶还是庄周了,就摸摸自己挺挺躺着的身躯,分明是庄周呀!这使他很纳闷,心想:究竟是我庄周做梦化为蝴蝶呢?还是蝴蝶做梦化为我庄周呢?其实蝴蝶就是庄周,庄周也就是蝴蝶呀。

这段材料反映了庄子的什么思想呢?齐物1.思想观点:庄生晓梦迷蝴蝶 望帝春心托杜鹃(1)世界观:评价:A.混淆矛盾普遍性与特殊性的关系;B.反映没落贵族失去探究客观真理的信心。“齐物”(2)人生态度: 逍遥A 条件:无所恃B 评价:反映没落贵族逃避现实、自我精神陶醉(3)天人关系: 天与人“不相胜”,顺应自然A.VS荀子B.评价:消极——忽视人的主观能动性;

积极——关注环保。 倏与忽谋报混沌之德,曰:人皆有七窍,以视听食息,此独无有,尝试凿之。日凿一窍,七日而混沌死。庄子成语故事 朝三暮四 薪火相传

成者英雄败者贼 东施效颦

鹏程万里 盗亦有道

无中生有 枯鱼之肆

越俎代庖 望洋兴叹

标新立异 呆若木鸡

明镜止水 寿长辱多

螳臂挡车 蜗角之争

每况愈下 以貌取人 庄子的寓言、散文中蕴含着深邃的哲理智慧和神奇的浪漫主义风格。庄子的文风对后世有深远的影响。战国后期韩国贵族法家思想的集大成者《韩非子》韩非法家1、秦朝统一后在中央建立 和 制度,在地方建立 制度

2、为维持官僚机构的正常运行和更好的发挥应用效能,秦制定了一套选拔和考核官吏的制度

3、秦朝制定的 十分细密、严苛,是加强皇权、巩固中央集权的政治体制的工具法律三公九卿郡县皇帝势术法(1)政治学说:法、术、势相结合,建立君主专制中央集权国家反对“是古非今”,主张变法革新(2)历史观:今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”守株待兔(1)政治学说:法、术、势相结合,建立君主专制中央集权国家(3)治国:以法治国 战国时受到统治者的欢迎原因

(1)有利于加强君主专制和中央集权体制

(2)适应当时社会改革和国家走向统一的趋势

(3)加强对人民的控制影响地位: 自战国时受到统治者的欢迎,在西汉以后的1000多年中,与儒家思想互为表里,成为中国古代社会统治思想的理论基础。(外儒内法)中华法系的特征是“以礼入法,礼刑结合”。礼与法的关系极为密切,这是中国封建法律的主要特征和基本精神,在实际应用中经常出现“重礼轻法”。这些来源是( )A.法家思想 B.儒家思想

C.儒、道思想的结合 D.儒、法思想的结合 √

1.背景:战争频繁,军事占有重要的地位。2.思想来源:《孙子兵法》(孙武);法家及其他各家思想;总结战国中期及前期的战争经验。3.思想:强调懂得战争的规律。利用和创造有利于自己的形势。

(《孙膑兵法》)

重视人的作用。兵家中国古代治国思想的三种主要观点:

儒家——推崇“人治”, “德治”,即治国时 偏重人的作用,实行仁政。

法家——提倡“法治”,主张用法令来统一

人们的思想和行为,建立君主专制的中央集权国家。

道家——主张“无为而治”,即不要把自己 意志强加给社会,顺应时势和民心。

1.校服一套差不多一百元,实在太贵了!随便穿条T恤和短裤就好啦,省钱又凉快!

2.既然是学校的规定,我们就应该遵守,而且校服穿起来比较统一,有整体感。

3.干嘛非穿校服?我要穿自己的衣服,快活自在!

4.穿校服如同上课问好一样,是中学生文明礼仪的体现。 针对学校规定的学生穿校服问题,猜猜下面的话分别出自何派之口? 墨家 法家 道家 儒家猜一猜我仁;

我义;

我以柔克刚;

我顺其自然;

把他们全抓了。

战场上见高低!孔子说:荀子说:老子说:庄子说:韩非子说:孙子说:学以致用 假如你是信奉儒、法、道的老师,该如何遏制学生自习课说话的现象?这是思想问题,应强化思想教育,找他谈话。

这是违纪行为,主张严格惩罚。这是无意识的,主张顺应自然,等学生

自我觉悟。 议一议儒家:法家:道家:百 家 争 鸣 的 影 响儒家思想:政治思想和道德准则 在经济、政治、法律、哲学、军事,文艺和自然科学等领域对后世产生了巨大影响。(仁和礼)道家学说:哲学基础(道、无为)法家思想:改革图治的理论武器(变法维新)构成了中华民族传统文化的基本精神。 春秋战国的“百家争鸣”是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了中国文化的基础。“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会的发展,起了巨大的推动作用。 ——人教版古为今用 1.孟子的“仁政”——

2.韩非的法治思想——

3.墨子的兼爱、非攻——

4.庄子的“天与人不相胜”——

5.韩非的“厚古薄今”——诸子百家思想的借鉴意义“以德治国”“依法治国”平等博爱、热爱和平、

反对战争可持续发展战略“与时俱进”课堂探究二

(1)①社会动荡给人民带来沉重的灾难,稳定社会、安抚人心成为历史发展的迫切需要。

②儒家学派“仁”“礼”等思想,有利于创造、维护稳定的社会秩序,受到人民的欢迎,也能够得到统治者的青睐。

③儒家学派顺应历史的发展,不断创新改造,使之能够适应维护封建统治的需要。(2)儒家:仁,己所不欲,勿施于人;仁政;礼法并施。---构建和谐社会,以德治国,依法治国。

道家:辩证法思想;天人不相胜。--辩证的看待学习、生活、事业上的顺境和逆境。可持续发展观。

墨家:兼爱,非攻,节用,节葬。---博爱与和平发展观,节约型社会。

法家:变法革新,依法治国。--与时俱进,依法治国。“如果说中国文化是一种智谋型文化,那么,儒家智慧是这种文化中最深刻的一页,法家智慧是最刻毒的一页,道家智慧是最聪明的一页,纵横家智慧是最功利的一页,兵家智慧是最冷峻的一页,佛家智慧是最超脱的一页,阴阳家智慧是最神秘的一页。

——《读史有智慧》作者冷成金

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣