岳麓版历史必修三第3课《汉代的思想大一统》课件(21张)

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史必修三第3课《汉代的思想大一统》课件(21张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 705.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-17 12:27:39 | ||

图片预览

文档简介

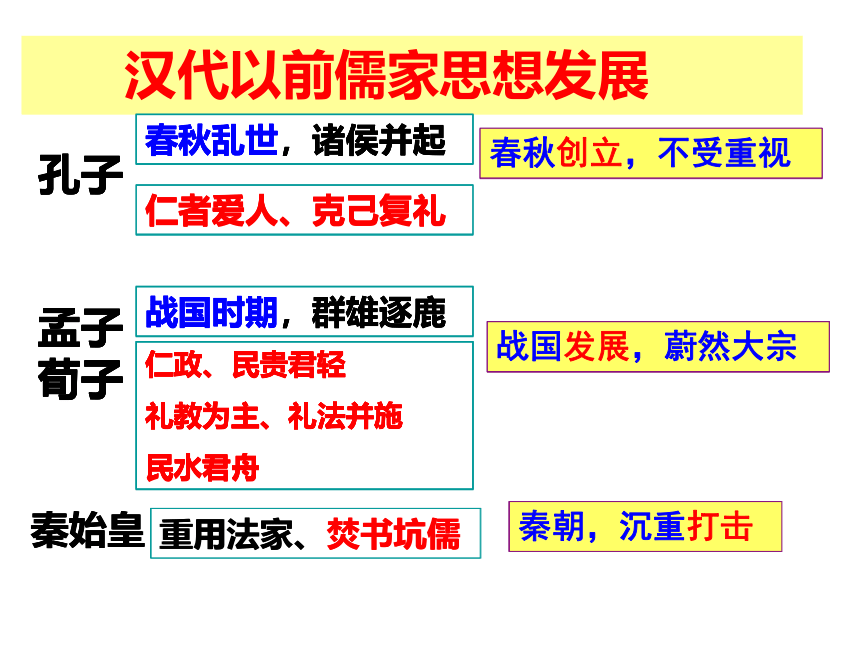

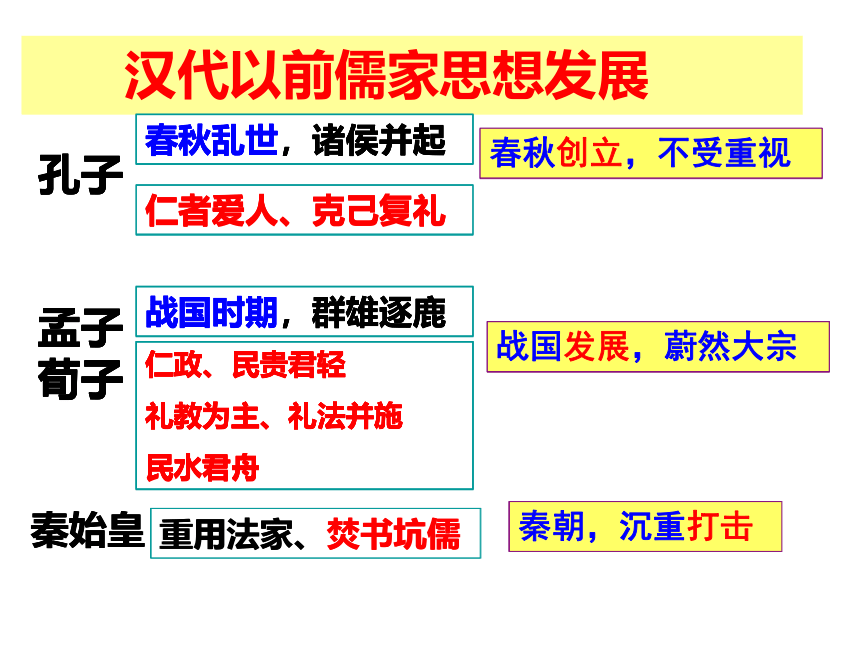

课件21张PPT。 汉代以前儒家思想发展孔子春秋乱世,诸侯并起仁者爱人、克己复礼孟子荀子战国时期,群雄逐鹿仁政、民贵君轻

礼教为主、礼法并施

民水君舟秦始皇重用法家、焚书坑儒春秋创立,不受重视战国发展,蔚然大宗秦朝,沉重打击孔子春秋乱世,诸侯并起仁者爱人、克己复礼孟子荀子战国时期,群雄逐鹿仁政、民贵君轻

礼教为主、礼法并施

民水君舟春秋创立,不受重视战国发展,蔚然大宗孔子春秋乱世,诸侯并起秦始皇孟子荀子战国时期,群雄逐鹿仁政、民贵君轻

礼教为主、礼法并施

民水君舟春秋创立,不受重视战国发展,蔚然大宗仁者爱人、克己复礼孔子春秋乱世,诸侯并起孟子荀子战国时期,群雄逐鹿仁政、民贵君轻

礼教为主、礼法并施

民水君舟战国发展,蔚然大宗战国发展,蔚然大宗秦朝,沉重打击第3课 汉代的思想大一统汉高祖 汉武帝 董仲舒学习目标: 1、了解汉初的黄老之学

2、掌握汉代新儒学的主要内容及影响

3、准确理解儒家思想取得正统地位的原因

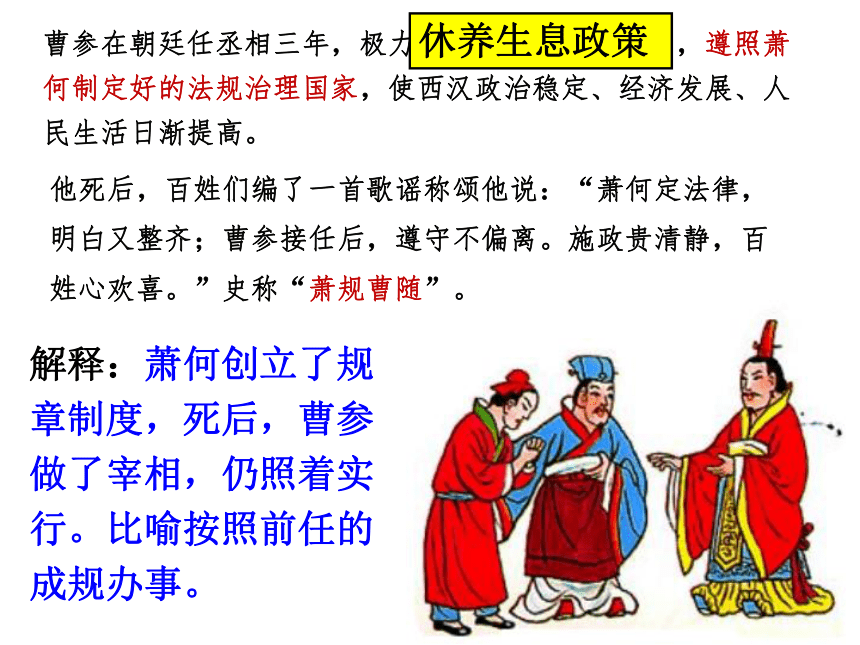

解释:萧何创立了规章制度,死后,曹参做了宰相,仍照着实行。比喻按照前任的成规办事。 曹参在朝廷任丞相三年,极力主张清静无为不扰民,遵照萧何制定好的法规治理国家,使西汉政治稳定、经济发展、人民生活日渐提高。他死后,百姓们编了一首歌谣称颂他说:“萧何定法律,明白又整齐;曹参接任后,遵守不偏离。施政贵清静,百姓心欢喜。”史称“萧规曹随”。 休养生息政策阅读课文第一目思考下列问题:(3分钟)

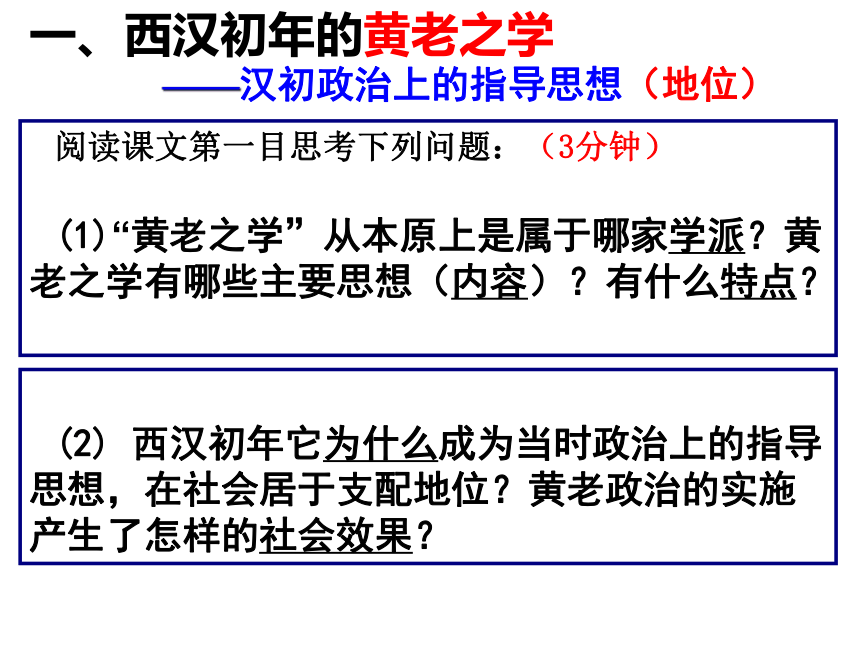

(1)“黄老之学”从本原上是属于哪家学派?黄老之学有哪些主要思想(内容)?有什么特点?

一、西汉初年的黄老之学

——汉初政治上的指导思想(地位)

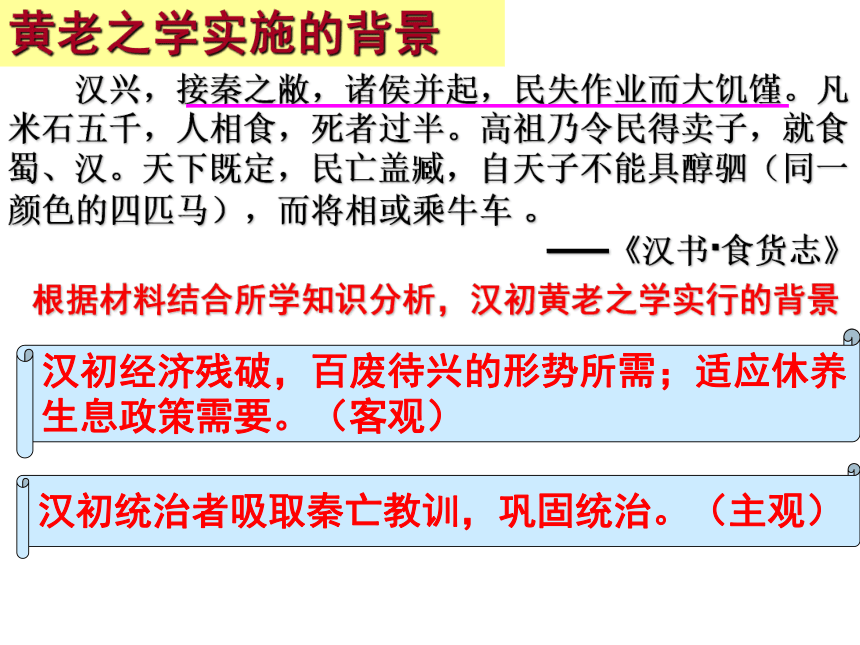

(2) 西汉初年它为什么成为当时政治上的指导思想,在社会居于支配地位?黄老政治的实施产生了怎样的社会效果? 汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷(同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车 。

——《汉书·食货志》根据材料结合所学知识分析,汉初黄老之学实行的背景汉初经济残破,百废待兴的形势所需;适应休养

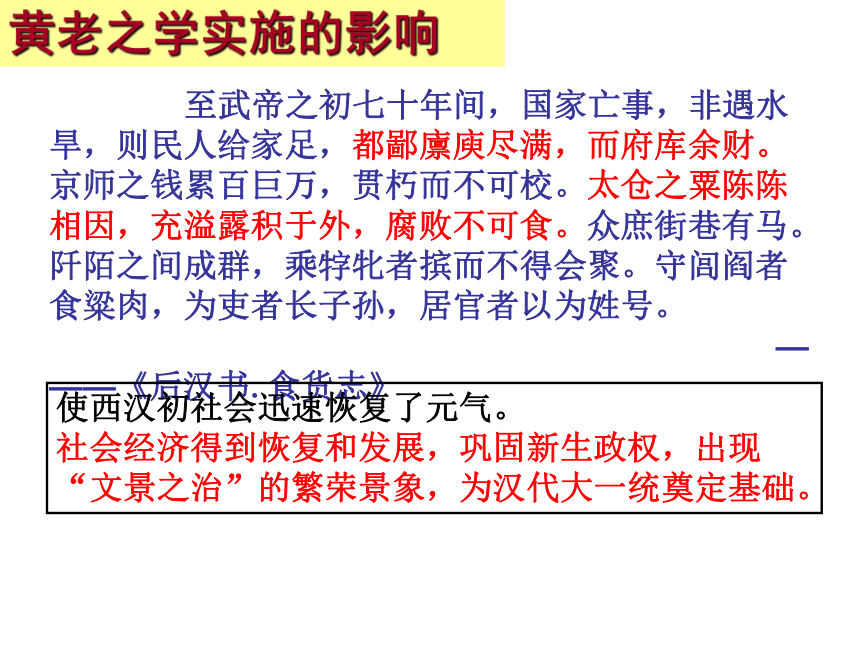

生息政策需要。(客观)汉初统治者吸取秦亡教训,巩固统治。(主观)黄老之学实施的背景黄老之学实施的影响 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝者摈而不得会聚。守闾阎者食粱肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。

———《后汉书.食货志》使西汉初社会迅速恢复了元气。

社会经济得到恢复和发展,巩固新生政权,出现“文景之治”的繁荣景象,为汉代大一统奠定基础。二、“罢黜百家,独尊儒术”儒学取代黄老之学成为统治思想是在什么时期? 是通过哪些人实现的?汉武帝时期一君一臣:汉武帝

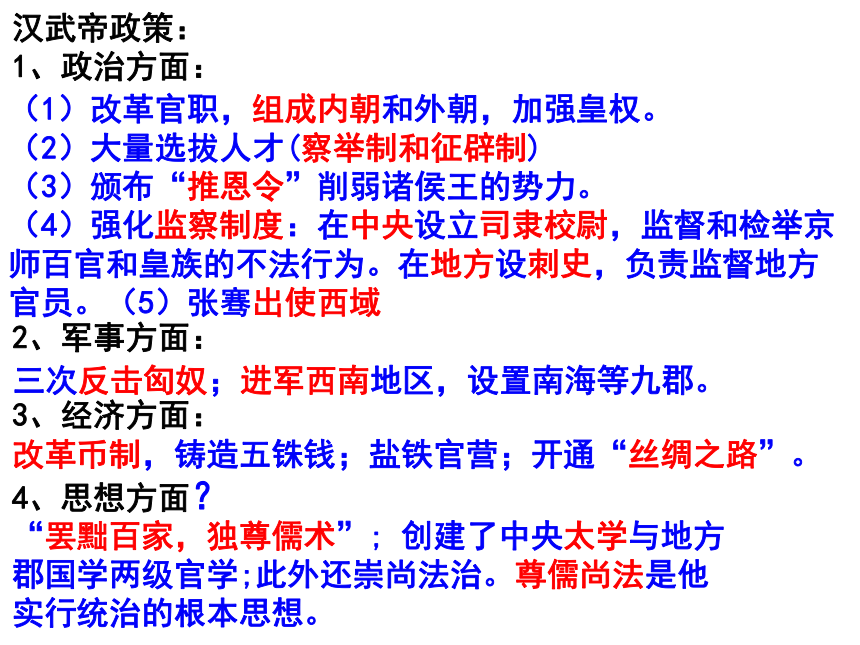

董仲舒 经过六七十年的休养生息,到汉武帝时经济得到恢复发展,但也存在着王国对中央的威胁问题、匈奴的侵扰问题等。面对这样的政治形式,汉武帝采取了什么措施呢?(政治、经济、军事、思想)汉武帝政策:

1、政治方面:

2、军事方面:

3、经济方面:

4、思想方面?(1)改革官职,组成内朝和外朝,加强皇权。

(2)大量选拔人才(察举制和征辟制)

(3)颁布“推恩令”削弱诸侯王的势力。

(4)强化监察制度:在中央设立司隶校尉,监督和检举京师百官和皇族的不法行为。在地方设刺史,负责监督地方官员。(5)张骞出使西域三次反击匈奴;进军西南地区,设置南海等九郡。改革币制,铸造五铢钱;盐铁官营;开通“丝绸之路”。“罢黜百家,独尊儒术”; 创建了中央太学与地方郡国学两级官学;此外还崇尚法治。尊儒尚法是他实行统治的根本思想。汉武帝的尊儒措施:

a 起用文学儒士参政

b 兴办太学、建立地方教育系统,

让天下文士都学儒家经典教科书:儒家经典—五经 教官:五经博士

——儒学垄断教育

官办最高学府:太学,考试合格做官

——凭儒学入仕,提高儒学的地位

地方教育系统:郡县立学校

——儒学在民间独尊汉代教育汉代儒学成为正统思想【知识拓展】【知识拓展】

太学是汉代出现的设在京师的全国最高教育机构。公元前124年,汉武帝根据董仲舒的建议,在长安兴办太学。规定太学生员为博士弟子,一律由儒家五经博士负责教授,学完经考试合格后即可到政府任官。这打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,使非贵族官僚家庭的子弟也可凭太学资格做官。提高了儒学的地位。 秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。结果,始皇失败了,武帝成功了。 ——顾颉刚1.董仲舒的新儒学取代黄老之学,成为正统思想的原因?(1)随着社会稳定,经济发展,黄老之学不能适应强化中央集权形势发展的需要。

(2)儒学经过自我调整,整合出一套新的理论体系,适应了汉武帝加强专制主义中央集权、维护封建统治的需要。(根本原因)

(3)汉武帝为了开拓大一统事业,接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。二、“罢黜百家,独尊儒术”董仲舒生平(前179 ——前104年)汉代儒学代表、大学问家、创新儒学体系

三次应对策问《天人三策》

受赏识、为官

晚年著《春秋繁露》

是使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物新儒学——“新” ?特点:以儒学为基础,外儒内法,兼采各家,具神学色彩。

思想来源/形成:

依据《公羊春秋》学说,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成的新的思想体系。2、董仲舒新儒学的思想来源材料二: “惟天子受命于天,天下受命于天子。”

“屈民而伸君,屈君而伸天,春秋之大义也。”

“与天同者,大治”,天降祥瑞;“与天异者,大乱”,天降灾祸。“以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”—— 《春秋繁露》

材料三:“三纲五常”渊源孔子提出君君臣臣、父父子子和仁义礼智等伦理道德观念。孟子提出“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的“五伦”道德规范。董仲舒按照他的大道“贵阳而贱阴”的阳尊阴卑理论,对五伦观念作了进一步发挥,提出三纲原理和五常之道以维持社会稳定和人际关系和谐。从宋代朱熹开始,三纲五常常用。

? ——《中国古代三纲五常》材料一:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方……臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。 ——《汉书·董仲舒传》内容:1)“大一统思想”,“罢黜百家,独尊儒术”。3)“三纲五常”伦理道德。2)“天人感应”,“君权神授”。(核心)董仲舒是如何发展儒家学说的?3.董仲舒的新儒学体系内容“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术”——以思想统一巩固政治统一 (思想文化专制)“天人感应”, “君权神授”——神化君权,加强君权的需要 ,又限制了君主暴政 (仁政)“三纲五常”的伦理道德——巩固君权,维护统治秩序 (礼)核心、创新董仲舒对先秦儒学继承与发展的表现:

(1)继承:继承了先秦儒学宣扬的“仁”“礼”“仁政”等思想。

(2)发展表现:“大一统”思想、“天人感应、君权神授”、“三纲五常”等。实质:

借助神权来强化皇权,以思想上的大一统来巩固政治上的大一统,是一种思想文化专制。

(根本目的:维护封建统治秩序)

(1)法家化、道家化。董仲舒兼采道家、法家和阴阳五行家的一些思想,对儒家思想进行了改造,使其具有综合性、时代性和实用性。

(2)神学化、宗教化。董仲舒宣扬“天人感应”,神化皇权,开启了儒学神学化、儒家宗教化的进程。

(2)经学化、官方化。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,儒学开始被逐渐定于一尊,成为占统治地位的思想学说。

4、董仲舒新儒学的思想特点5、影响(积极)

是中国政治史和思想史上的一件大事;

①政治:有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序;

②思想:确立了儒学在中国传统文化中的主流地位。局限:1主要是为封建君主专制服务的;

2“天人感应”神化皇权,带有迷信色彩;

3“三纲五常”利于维护封建秩序,更表明了“男尊女卑”;

4“罢黜百家独尊儒术”不利于文化的多元性。汉初 经济残破休养生息黄老思想无为而治武帝时 国力渐强罢黜百家,独尊儒术巩固大一统促经济发展不甘无为淘汰黄老适应并促进利集权、制地方小结 西汉初期,统治者接受秦亡教训,以黄老思想为指导,实行无为而治的政策,社会经济得到恢复。随着大一统国家的发展和中央集权的加强,实现思想上的统一成为迫切的要求。汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。儒家文化在中国传统社会中取得了独尊的社会文化地位,上升为占据统治地位的意识形态。

结合汉以前儒家思想的发展,我们不难看出—— 一定时期的文化,是一定时期政治、经济的反映。同时我们也不难得出这样一个结论:当某种思想文化适应社会环境(包括经济、政治环境)时,便容易被统治者所接受,也就能够有力的推动经济政治乃至社会生活方方面面的发展。 董仲舒去世后,汉武帝亲自为他选择安葬之地,并在陵前修建董子祠。出于对董仲舒的尊敬,据说汉武帝每次经过他的陵园时,三十丈之外,便下马步行,随从臣子照例这样做。从此之后便形成了一条不成文的规矩:上至达官显贵,下至平民百姓,骑马者,乘轿者,经过董仲舒的墓前,都要下来步行。董仲舒的墓因而被称为下马陵。

礼教为主、礼法并施

民水君舟秦始皇重用法家、焚书坑儒春秋创立,不受重视战国发展,蔚然大宗秦朝,沉重打击孔子春秋乱世,诸侯并起仁者爱人、克己复礼孟子荀子战国时期,群雄逐鹿仁政、民贵君轻

礼教为主、礼法并施

民水君舟春秋创立,不受重视战国发展,蔚然大宗孔子春秋乱世,诸侯并起秦始皇孟子荀子战国时期,群雄逐鹿仁政、民贵君轻

礼教为主、礼法并施

民水君舟春秋创立,不受重视战国发展,蔚然大宗仁者爱人、克己复礼孔子春秋乱世,诸侯并起孟子荀子战国时期,群雄逐鹿仁政、民贵君轻

礼教为主、礼法并施

民水君舟战国发展,蔚然大宗战国发展,蔚然大宗秦朝,沉重打击第3课 汉代的思想大一统汉高祖 汉武帝 董仲舒学习目标: 1、了解汉初的黄老之学

2、掌握汉代新儒学的主要内容及影响

3、准确理解儒家思想取得正统地位的原因

解释:萧何创立了规章制度,死后,曹参做了宰相,仍照着实行。比喻按照前任的成规办事。 曹参在朝廷任丞相三年,极力主张清静无为不扰民,遵照萧何制定好的法规治理国家,使西汉政治稳定、经济发展、人民生活日渐提高。他死后,百姓们编了一首歌谣称颂他说:“萧何定法律,明白又整齐;曹参接任后,遵守不偏离。施政贵清静,百姓心欢喜。”史称“萧规曹随”。 休养生息政策阅读课文第一目思考下列问题:(3分钟)

(1)“黄老之学”从本原上是属于哪家学派?黄老之学有哪些主要思想(内容)?有什么特点?

一、西汉初年的黄老之学

——汉初政治上的指导思想(地位)

(2) 西汉初年它为什么成为当时政治上的指导思想,在社会居于支配地位?黄老政治的实施产生了怎样的社会效果? 汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷(同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车 。

——《汉书·食货志》根据材料结合所学知识分析,汉初黄老之学实行的背景汉初经济残破,百废待兴的形势所需;适应休养

生息政策需要。(客观)汉初统治者吸取秦亡教训,巩固统治。(主观)黄老之学实施的背景黄老之学实施的影响 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝者摈而不得会聚。守闾阎者食粱肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。

———《后汉书.食货志》使西汉初社会迅速恢复了元气。

社会经济得到恢复和发展,巩固新生政权,出现“文景之治”的繁荣景象,为汉代大一统奠定基础。二、“罢黜百家,独尊儒术”儒学取代黄老之学成为统治思想是在什么时期? 是通过哪些人实现的?汉武帝时期一君一臣:汉武帝

董仲舒 经过六七十年的休养生息,到汉武帝时经济得到恢复发展,但也存在着王国对中央的威胁问题、匈奴的侵扰问题等。面对这样的政治形式,汉武帝采取了什么措施呢?(政治、经济、军事、思想)汉武帝政策:

1、政治方面:

2、军事方面:

3、经济方面:

4、思想方面?(1)改革官职,组成内朝和外朝,加强皇权。

(2)大量选拔人才(察举制和征辟制)

(3)颁布“推恩令”削弱诸侯王的势力。

(4)强化监察制度:在中央设立司隶校尉,监督和检举京师百官和皇族的不法行为。在地方设刺史,负责监督地方官员。(5)张骞出使西域三次反击匈奴;进军西南地区,设置南海等九郡。改革币制,铸造五铢钱;盐铁官营;开通“丝绸之路”。“罢黜百家,独尊儒术”; 创建了中央太学与地方郡国学两级官学;此外还崇尚法治。尊儒尚法是他实行统治的根本思想。汉武帝的尊儒措施:

a 起用文学儒士参政

b 兴办太学、建立地方教育系统,

让天下文士都学儒家经典教科书:儒家经典—五经 教官:五经博士

——儒学垄断教育

官办最高学府:太学,考试合格做官

——凭儒学入仕,提高儒学的地位

地方教育系统:郡县立学校

——儒学在民间独尊汉代教育汉代儒学成为正统思想【知识拓展】【知识拓展】

太学是汉代出现的设在京师的全国最高教育机构。公元前124年,汉武帝根据董仲舒的建议,在长安兴办太学。规定太学生员为博士弟子,一律由儒家五经博士负责教授,学完经考试合格后即可到政府任官。这打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,使非贵族官僚家庭的子弟也可凭太学资格做官。提高了儒学的地位。 秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。结果,始皇失败了,武帝成功了。 ——顾颉刚1.董仲舒的新儒学取代黄老之学,成为正统思想的原因?(1)随着社会稳定,经济发展,黄老之学不能适应强化中央集权形势发展的需要。

(2)儒学经过自我调整,整合出一套新的理论体系,适应了汉武帝加强专制主义中央集权、维护封建统治的需要。(根本原因)

(3)汉武帝为了开拓大一统事业,接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。二、“罢黜百家,独尊儒术”董仲舒生平(前179 ——前104年)汉代儒学代表、大学问家、创新儒学体系

三次应对策问《天人三策》

受赏识、为官

晚年著《春秋繁露》

是使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物新儒学——“新” ?特点:以儒学为基础,外儒内法,兼采各家,具神学色彩。

思想来源/形成:

依据《公羊春秋》学说,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成的新的思想体系。2、董仲舒新儒学的思想来源材料二: “惟天子受命于天,天下受命于天子。”

“屈民而伸君,屈君而伸天,春秋之大义也。”

“与天同者,大治”,天降祥瑞;“与天异者,大乱”,天降灾祸。“以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”—— 《春秋繁露》

材料三:“三纲五常”渊源孔子提出君君臣臣、父父子子和仁义礼智等伦理道德观念。孟子提出“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的“五伦”道德规范。董仲舒按照他的大道“贵阳而贱阴”的阳尊阴卑理论,对五伦观念作了进一步发挥,提出三纲原理和五常之道以维持社会稳定和人际关系和谐。从宋代朱熹开始,三纲五常常用。

? ——《中国古代三纲五常》材料一:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方……臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。 ——《汉书·董仲舒传》内容:1)“大一统思想”,“罢黜百家,独尊儒术”。3)“三纲五常”伦理道德。2)“天人感应”,“君权神授”。(核心)董仲舒是如何发展儒家学说的?3.董仲舒的新儒学体系内容“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术”——以思想统一巩固政治统一 (思想文化专制)“天人感应”, “君权神授”——神化君权,加强君权的需要 ,又限制了君主暴政 (仁政)“三纲五常”的伦理道德——巩固君权,维护统治秩序 (礼)核心、创新董仲舒对先秦儒学继承与发展的表现:

(1)继承:继承了先秦儒学宣扬的“仁”“礼”“仁政”等思想。

(2)发展表现:“大一统”思想、“天人感应、君权神授”、“三纲五常”等。实质:

借助神权来强化皇权,以思想上的大一统来巩固政治上的大一统,是一种思想文化专制。

(根本目的:维护封建统治秩序)

(1)法家化、道家化。董仲舒兼采道家、法家和阴阳五行家的一些思想,对儒家思想进行了改造,使其具有综合性、时代性和实用性。

(2)神学化、宗教化。董仲舒宣扬“天人感应”,神化皇权,开启了儒学神学化、儒家宗教化的进程。

(2)经学化、官方化。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,儒学开始被逐渐定于一尊,成为占统治地位的思想学说。

4、董仲舒新儒学的思想特点5、影响(积极)

是中国政治史和思想史上的一件大事;

①政治:有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序;

②思想:确立了儒学在中国传统文化中的主流地位。局限:1主要是为封建君主专制服务的;

2“天人感应”神化皇权,带有迷信色彩;

3“三纲五常”利于维护封建秩序,更表明了“男尊女卑”;

4“罢黜百家独尊儒术”不利于文化的多元性。汉初 经济残破休养生息黄老思想无为而治武帝时 国力渐强罢黜百家,独尊儒术巩固大一统促经济发展不甘无为淘汰黄老适应并促进利集权、制地方小结 西汉初期,统治者接受秦亡教训,以黄老思想为指导,实行无为而治的政策,社会经济得到恢复。随着大一统国家的发展和中央集权的加强,实现思想上的统一成为迫切的要求。汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。儒家文化在中国传统社会中取得了独尊的社会文化地位,上升为占据统治地位的意识形态。

结合汉以前儒家思想的发展,我们不难看出—— 一定时期的文化,是一定时期政治、经济的反映。同时我们也不难得出这样一个结论:当某种思想文化适应社会环境(包括经济、政治环境)时,便容易被统治者所接受,也就能够有力的推动经济政治乃至社会生活方方面面的发展。 董仲舒去世后,汉武帝亲自为他选择安葬之地,并在陵前修建董子祠。出于对董仲舒的尊敬,据说汉武帝每次经过他的陵园时,三十丈之外,便下马步行,随从臣子照例这样做。从此之后便形成了一条不成文的规矩:上至达官显贵,下至平民百姓,骑马者,乘轿者,经过董仲舒的墓前,都要下来步行。董仲舒的墓因而被称为下马陵。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣