《创造宣言》优秀课件(45张ppt)

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

创造宣言

陶行知

驳论文

null

实用课件制作:涡阳八中臧文清

爱迪生从小就对很多事物感到好奇,而且喜欢亲自去试验一下,直到明白了其中的道理为止。长大以后, 爱迪生一心一意做研究和发明的工作。他在新泽西州建立了一个实验室,一生共发明了电灯、电报机、留声机、电影机、压碎机,等等,总计两千余种东西。爱迪生的强烈研究精神,使他对改进人类的生活方式,作出了重大的贡献。

新课引入

1、学习运用具体事例及理论论据驳斥错误观点,从而得出正确观点的驳论方法。

2、理解并学会运用记叙和议论相结合的表达方式。

3、品味文章语言的精妙。

4、领会自信心与创造力的因果关系及自信心对个人发展的重要作用,培养学生的自信心。

5、树立“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,逐步培养创新意识。

学习目标

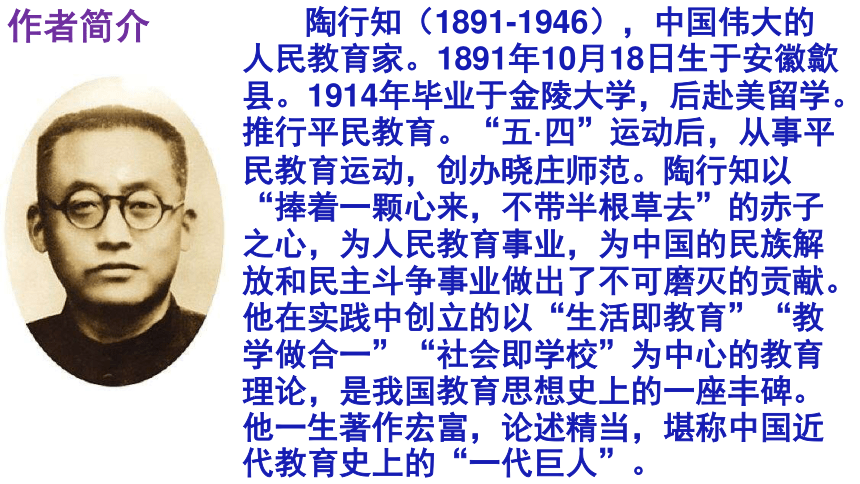

陶行知(1891-1946),中国伟大的人民教育家。1891年10月18日生于安徽歙县。1914年毕业于金陵大学,后赴美留学。推行平民教育。“五·四”运动后,从事平民教育运动,创办晓庄师范。陶行知以“捧着一颗心来,不带半根草去”的赤子之心,为人民教育事业,为中国的民族解放和民主斗争事业做出了不可磨灭的贡献。他在实践中创立的以“生活即教育”“教学做合一”“社会即学校”为中心的教育理论,是我国教育思想史上的一座丰碑。他一生著作宏富,论述精当,堪称中国近代教育史上的“一代巨人”。

作者简介

陶行知曾用名“知行”。通过不断的实践,他认为“行”在先,“知”在后,于是于1934年7月,正式宣布将自己的名字由“知行”改为“行知”。毛泽东称他为“伟大的人民教育家”,宋庆龄赞他是“万世师表”,

陶行知名言:

“千学万学学做真人,千教万教教人求真”;

“行动是老子,知识是儿子,创造是孙子”;

作者简介

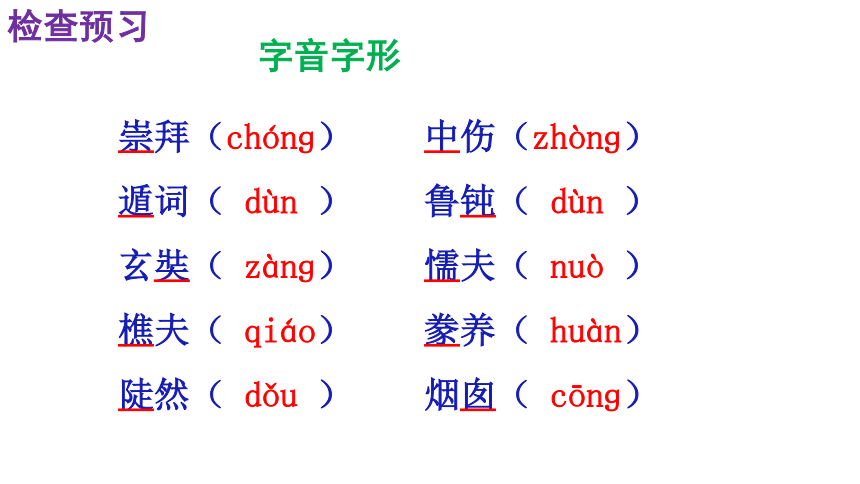

崇拜(chónɡ) 中伤(zhònɡ)

遁词( dùn ) 鲁钝( dùn )

玄奘( zànɡ) 懦夫( nuò )

樵夫( qiáo) 豢养( huàn)

陡然( dǒu ) 烟囱( cōnɡ)

检查预习

字音字形

中伤:诬陷或恶意造谣,旨在毁坏人的名誉。

画龙点睛:多比喻写文章或讲话时,在关键处用几句话点

明实质,使内容生动有力。

遁词:指理屈词穷或不愿吐露真意时,用来支吾搪塞的话。

道统:是儒家传道系统的一种说法。

自暴自弃:自己瞧不起自己,甘于落后或堕落。

走投无路:无路可走,已到绝境。比喻处境极困难,找不

到出路。投,投奔。 鲁钝:愚笨,不敏锐。

众叛亲离:众人反对,亲人背离。形容完全孤立。

懦夫:软弱无所作为的人。 豢养:喂养。

检查预习

词语释义

文题的意思是:对创造的宣告,表达了作者的一种坚定信念。题目虽为“创造宣言”,但不是讲一般的创造,其话题范围是教育问题,是在教育育人这个领域里讲创造。

文体解读

这篇文章给你的最大感觉是什么?

整体感知

旁征博引(引经据典),列举了大量的事例和引用了很多经典的名言。

文章中的材料涉及哪些方面?

文中的材料取自古今中外,涉及图画、雕塑、文学、音乐、数学、物理、地理等领域。

本文属于驳论文,作者主要针对哪几种错误观点进行反驳?

整体感知

五种借口:①环境太平凡;②生活太单调;③年纪太小;④太无能;⑤山穷水尽,走投无路,陷入绝境,等死而已。

作者是怎样对错误观点进行批驳的?

作者以古今中外典型事例为事实论据,以名人名言为道理论据来进行反驳,也就是说,主要运用了举例论证和引用论证这两种论证方法。

作者列举的五种不能创造的借口,它们的共同点是什么?

整体感知

共同点是:缺乏自信。

创造力是每个人都具备的一种能力,但由于缺乏自信,许多人常常不敢正视创造或者以各种理由拒绝创造,以致与许多次创造的机会擦肩而过,甚至成了创造面前的懦夫。

整体感知

同学们,大家看到了,也听到了许多环境不如我们,健康不如我们,或者和我们一样平凡的人,都创造出了自己的不平凡的人生。所以只要我们有勇气,有自信,敢创造,同样也能书写出属于我们自己精彩的人生篇章。

当然,正如陶行知先生在文中所言,除了勇气、自信之外,要创造还得有智慧。而智慧,主要来源于学习。让我们从现在开始好好努力,为将来更好地创造奠定厚实的基础。

对于创造,我们不祈求惊天动地,不渴望影响深远,我们只需要每天改变一点点,坚持下去,总有一天会得到我们想要的东西。祝愿同学们实现自己心中的梦想。

文章中有作者的正面观点吗?如果有,是什么?

作者在批驳了五种错误观点后,直接提出“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,鼓励人们进行创造。

(在驳论文中,除了对方的错误观点之外,必然有作者的正面主张)

整体感知

文章题为《创造宣言》,那么作者的宣言是什么?

“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。”

整体感知

从文中我们可以看到作者的感情是怎样的?哪些句子明显表明了作者的感情?

作者渴望创造,热切呼唤:

“创造之神!你回来呀!”“只要你肯回来,我们愿意把一切——我们的汗,我们的血,我们的心,我们的生命——都献给你。”“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。”

整体感知

一、( ):

二、( ) :

三、( ):

整体把握

理清结构。

1-4

5-15

16

借用罗丹之语,呼唤创造,表达献身创造的强烈愿望。

批评五种“不能创造”的错误观点,指出“处处”“天天”“人人”皆可创造;进一步指出创造要从点滴做起,尤其不能因循守旧,要让创造永驻。

提出教育者要创造出真善美的活人,明确何谓创造。

开头两段文字在文中有何作用?

这两段写宗教家造神,美术家造石像,一方面为了引出“创造”的话题,另一方面作为文章的事实论据。

第一部分(1-4)

合作探究

作者认为教育的最大成功是什么?

“学生先生合作而创造出值得彼此崇拜之活人。”

这篇精彩的驳论文,作者是如何引出议论话题的?运用了哪种论证方法?

作者将造物主、美术家、教育者进行对比而引出议论的话题,间接地否定了无自信的崇拜,肯定了创造性的重要。

运用了对比论证法。

合作探究

为什么说“这成功失败也是属于集体而不是仅仅属于个人”?

教师的创造工作是一项集体活动,创造的成败属于集体,不属于个人,号召教师要团结协作。

合作探究

美术家如罗丹,是一面造石像,一面崇拜自己的创造。使用了什么论证方法?有什么作用?②

举例论证。列举罗丹造石像的事例,论证创造的实质就是“创造出自己的崇拜者”,使论证具体有说服力。

合作探究

“活人的塑像和大理石的塑像有一点不同,刀法如果用得不对,可以万像同毁,刀法如果用得对,则一笔下去,画龙点睛。”使用了什么修辞手法和论证方法?这句话怎么理解?④

比喻修辞。比喻论证。

“刀法”比喻教育方法。

“万像”比喻众多教育对象。

“画龙点睛”比喻使众多教育对象成才。

全句的意思是:教育方法不当,可能使众多受教育者被毁,教育方法得当,可以使众多受教育者成才。

比喻论证,生动形象,使道理浅显易懂。

合作探究

作者反驳五种错误观点时,是怎样引经据典的?

①环境太平凡:八大山人白纸上的挥毫,飞帝亚斯、米开朗基的雕像的事例;

②生活太单调:文天祥狱中书写《正气歌》,雷塞布沙漠中开凿运河的事例;

③年纪太小:莫扎尔特、爱迪生、帕斯加尔的事例;

④太无能:不识字的慧能是禅宗南宗创始人、鲁钝的“曾参”传了孔子的道统的事例;慧能的名言:“下下人有上上智。”

⑤山穷水尽,走投无路,陷入绝境,等死而已:遭遇八十一难之玄奘取得真经,粮水断绝之哥伦布发现了美洲的事例。歌德的名言:没有勇气一切都完。古语:穷则变,变则通。

第二部分(5-15)

合作探究

第5段列举“八大山人、飞帝亚斯、米开朗基”等事例有什么作用?

运用了举例论证的方法,列举“八大山人、飞帝亚斯、米开朗基”等人的事例,批驳了“环境太平凡了,不能创造”的错误观点,使论证具体有说服力。

合作探究

第⑥自然段中,连用三个“单调”“无过于”有什么作用?

三个“单调”“无过于”既是排比又是对比,加强语势,通过列举古今中外的典型事例,有力地批驳“生活太单调了,不能创造”的错误观点,引起读者注意和思考。

合作探究

慧能说:“下下人有上上智。”运用了什么论证方法?有什么作用?⑨

运用了引用论证的方法,引用慧能的话,作为道理论证,批驳了“无能不能创造”的错误观点,使论证有权威性和说服力。

合作探究

歌德说:“没有勇气一切都完。”运用了什么论证方法?有什么作用?⑩

运用了引用论证的方法,引用歌德的话,作为道理论证,强调了勇气的重要性,使论证有权威性和说服力。

合作探究

古语说:穷则变,变则通。要有智慧才知道怎样变得通,要有大无畏之精神及金刚之信念与意志才变得过来。使用了什么论证方法?有什么作用?⑩

引用论证。引用古语说明要走出绝境就要“变”,这里的“变”就是创造 ,而创造需要智慧、勇敢和坚定的信念。

使论证有权威性和说服力。

合作探究

“当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路。”使用了什么论证方法?有什么作用?⑩

比喻论证。作者把勇气比作斧,把智慧比作剑,把信念和意志比作金刚。

指当一个人陷入绝境,走投无路时,只有勇气、智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路。

比喻论证,生动形象,使道理浅显易懂。

合作探究

像屋檐水一样,一点一滴,滴穿阶沿石。点滴的创造固不如整体的创造,但不要轻视点滴的创造而不为,呆望着大创造从天而降。使用了什么论证方法?有什么作用??

比喻论证。把点滴的创造比作小水滴,告诫人们不要轻视点滴的创造,不要因为点滴的创造小而不做,要从基础做起,积小成大,不要奢望“一口吃个胖子”。

比喻论证,生动形象,使道理浅显易懂。

合作探究

用一句话概括第13、14两段的主要内容。

东山樵夫只见茅草,不见树苗,把树苗与茅草一起焚烧,毁掉了原本能长成参天大树的树苗。

合作探究

作者写东山樵夫断定“泰山没有东山好”的目的是什么?

批评东山樵夫只注重表面现象,不会变通,不会创造。

合作探究

树苗与茅草最后的结局是一样的,都化作了“几缕黑烟”, 作者这样写有什么作用?

用树苗和茅草相同的结局,说明没有创造的可悲,启发我们要“时时处处”进行创造。

写东山樵夫的故事运用了什么写作手法和论证方法?有什么作用呢?

运用了对比手法,写东山樵夫的眼中只有茅草,而没有看到泰山享誉天下的种种美景,从反面写出创造的重要性。

这里运用比喻论证和对比论证的方法,借东山樵夫将泰山的茅草连同树苗带回家里焚烧取火的故事为喻,说明丧失创造力的可悲下场,从反面论述了“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”这一观点。

合作探究

罗丹说:“恶是枯干。”文章第16段引用罗丹的话有何作用?

引用罗丹的话,进一步正面证明“人人能创造”的观点,进而提出了创造宣言。

引用论证,使论证具有权威性和说服力。

合作探究

梳理本文的论证思路。

先用不同的人创造出不同的崇拜者,引出教育者要创造真善美的活人,要以集体之力创造出值得自己崇拜或彼此崇拜的活人,明确何谓“创造”;

再从客观和主观两方面,列举例子批评一些人的错误看法,指出“处处”“天天”“人人”皆可创造;

接着进一步指出要从点滴做起,不能像东山樵夫那样因循守旧,要让创造之神常驻心中;最后一段借罗丹的话,发出创造宣言,激励人们用自己的“汗”“血”“热情”去创造。

合作探究

“有人说……不能创造”五个段落。⑤-⑩

排比,强调缺乏自信的危害性,增强了语言气势。

语言赏析

你还能找出文中的其他排比修辞吗?

但是就在监牢中,产生了《易经》之卦辞,产生了《正气歌》,产生了《国际歌》。⑩

排比,强调在单调恶劣环境中一样可以创造出惊世之作,增强了语言气势。

语言赏析

八十一难之玄奘,毕竟取得佛经;粮水断绝众叛亲离之哥伦布,毕竟发现了美洲;冻饿病三重压迫下之莫扎特,毕竟写出了《安魂曲》。⑩

排比,强调有志者排除万难就可取得巨大成就,增强了语言气势。

是的,生路是要勇气探出来,走出来,创造出来的。⑥

排比,强调开辟生路首先靠的是勇气,增强了语言气势。

语言赏析

所以,处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。?

排比,强调创造是每个人都拥有的潜能,增强了语言气势。

汗干了,血干了,热情干了,僵了,死了。?

排比,强调没有创造力就如同没有了生命力,增强了语言气势。

语言赏析

只要有一滴汗、一滴血、一滴热情,便是 创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。?

排比,强调任何一点的创造力,都会促进成就的取得,增强了语言气势。

这些排比使论证内容充实、丰富,具体说服力,增强了语言的气势,增强了论证效果,充分体现了“宣言”的特点。

语言赏析

第9段中我们岂可以自暴自弃呀!可见无能也是借口。蚕吃桑叶,尚能吐丝,难道我们天天吃米饭,除造粪之外,便一无贡献吗?运用了什么修辞手法?有什么作用?

运用了反问和对比的修辞手法。犀利的反问,引人深思,催人奋进。强调我们不能自暴自弃,要能创造,要有贡献。

合作探究

文章采用了哪种表达方式?结合课文加以分析。

文章主要运用了叙议结合的表达方式。记叙主要指文中摆出具体事例时所运用的表达方式。议论则是对事例进行分析或表达观点时采用的表达方式,如批驳了第二个错误观点后的简单总结,又如批驳了第五个错误观点后的分析。

语言赏析

写作特色

1、有破有立,既摆出错误观点,又有自己明确的观点主张。

文章首先列举了“环境太平凡,生活太单调,因而不能创造”的两个借口,针对性地提出了“我们是要在平凡上选出不平凡;在单调上选出不单调”的主张。

接着,作者又针对“年纪太小,太无能,山穷水尽、陷入绝境”这三个不能创造的原因,明确了“人人是创造之人”的观点。

最后发出了“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林”的创造宣言。

合作探究

写作特色

2、叙议结合,以议为主。

记叙主要指文中摆出具体事例时所运用的表达方式。议论则是对事例进行分析或表达观点时采用的表达方式,如批驳了第二个错误观点后的简单总结,又如批驳了第五个错误观点后的分析。

3、运用大量的排比、比喻。

层层深入地剖析了缺乏自信的危害,鼓励我们树立自信,勇于创造,具有很强的说服力和鼓动性。

合作探究

本文是一篇驳论文,作者针对五种“不能创造”的借口,运用大量典型的事例与文质兼备的名言警句,提出了“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,并发出了“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林”的创造宣言。

本文逻辑谨严,气势充盈,文辞优美,说理形象,旁征博引,激情洋溢,富有鼓动性。

课堂小结

再

见

创造宣言

陶行知

驳论文

null

实用课件制作:涡阳八中臧文清

爱迪生从小就对很多事物感到好奇,而且喜欢亲自去试验一下,直到明白了其中的道理为止。长大以后, 爱迪生一心一意做研究和发明的工作。他在新泽西州建立了一个实验室,一生共发明了电灯、电报机、留声机、电影机、压碎机,等等,总计两千余种东西。爱迪生的强烈研究精神,使他对改进人类的生活方式,作出了重大的贡献。

新课引入

1、学习运用具体事例及理论论据驳斥错误观点,从而得出正确观点的驳论方法。

2、理解并学会运用记叙和议论相结合的表达方式。

3、品味文章语言的精妙。

4、领会自信心与创造力的因果关系及自信心对个人发展的重要作用,培养学生的自信心。

5、树立“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,逐步培养创新意识。

学习目标

陶行知(1891-1946),中国伟大的人民教育家。1891年10月18日生于安徽歙县。1914年毕业于金陵大学,后赴美留学。推行平民教育。“五·四”运动后,从事平民教育运动,创办晓庄师范。陶行知以“捧着一颗心来,不带半根草去”的赤子之心,为人民教育事业,为中国的民族解放和民主斗争事业做出了不可磨灭的贡献。他在实践中创立的以“生活即教育”“教学做合一”“社会即学校”为中心的教育理论,是我国教育思想史上的一座丰碑。他一生著作宏富,论述精当,堪称中国近代教育史上的“一代巨人”。

作者简介

陶行知曾用名“知行”。通过不断的实践,他认为“行”在先,“知”在后,于是于1934年7月,正式宣布将自己的名字由“知行”改为“行知”。毛泽东称他为“伟大的人民教育家”,宋庆龄赞他是“万世师表”,

陶行知名言:

“千学万学学做真人,千教万教教人求真”;

“行动是老子,知识是儿子,创造是孙子”;

作者简介

崇拜(chónɡ) 中伤(zhònɡ)

遁词( dùn ) 鲁钝( dùn )

玄奘( zànɡ) 懦夫( nuò )

樵夫( qiáo) 豢养( huàn)

陡然( dǒu ) 烟囱( cōnɡ)

检查预习

字音字形

中伤:诬陷或恶意造谣,旨在毁坏人的名誉。

画龙点睛:多比喻写文章或讲话时,在关键处用几句话点

明实质,使内容生动有力。

遁词:指理屈词穷或不愿吐露真意时,用来支吾搪塞的话。

道统:是儒家传道系统的一种说法。

自暴自弃:自己瞧不起自己,甘于落后或堕落。

走投无路:无路可走,已到绝境。比喻处境极困难,找不

到出路。投,投奔。 鲁钝:愚笨,不敏锐。

众叛亲离:众人反对,亲人背离。形容完全孤立。

懦夫:软弱无所作为的人。 豢养:喂养。

检查预习

词语释义

文题的意思是:对创造的宣告,表达了作者的一种坚定信念。题目虽为“创造宣言”,但不是讲一般的创造,其话题范围是教育问题,是在教育育人这个领域里讲创造。

文体解读

这篇文章给你的最大感觉是什么?

整体感知

旁征博引(引经据典),列举了大量的事例和引用了很多经典的名言。

文章中的材料涉及哪些方面?

文中的材料取自古今中外,涉及图画、雕塑、文学、音乐、数学、物理、地理等领域。

本文属于驳论文,作者主要针对哪几种错误观点进行反驳?

整体感知

五种借口:①环境太平凡;②生活太单调;③年纪太小;④太无能;⑤山穷水尽,走投无路,陷入绝境,等死而已。

作者是怎样对错误观点进行批驳的?

作者以古今中外典型事例为事实论据,以名人名言为道理论据来进行反驳,也就是说,主要运用了举例论证和引用论证这两种论证方法。

作者列举的五种不能创造的借口,它们的共同点是什么?

整体感知

共同点是:缺乏自信。

创造力是每个人都具备的一种能力,但由于缺乏自信,许多人常常不敢正视创造或者以各种理由拒绝创造,以致与许多次创造的机会擦肩而过,甚至成了创造面前的懦夫。

整体感知

同学们,大家看到了,也听到了许多环境不如我们,健康不如我们,或者和我们一样平凡的人,都创造出了自己的不平凡的人生。所以只要我们有勇气,有自信,敢创造,同样也能书写出属于我们自己精彩的人生篇章。

当然,正如陶行知先生在文中所言,除了勇气、自信之外,要创造还得有智慧。而智慧,主要来源于学习。让我们从现在开始好好努力,为将来更好地创造奠定厚实的基础。

对于创造,我们不祈求惊天动地,不渴望影响深远,我们只需要每天改变一点点,坚持下去,总有一天会得到我们想要的东西。祝愿同学们实现自己心中的梦想。

文章中有作者的正面观点吗?如果有,是什么?

作者在批驳了五种错误观点后,直接提出“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,鼓励人们进行创造。

(在驳论文中,除了对方的错误观点之外,必然有作者的正面主张)

整体感知

文章题为《创造宣言》,那么作者的宣言是什么?

“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。”

整体感知

从文中我们可以看到作者的感情是怎样的?哪些句子明显表明了作者的感情?

作者渴望创造,热切呼唤:

“创造之神!你回来呀!”“只要你肯回来,我们愿意把一切——我们的汗,我们的血,我们的心,我们的生命——都献给你。”“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。”

整体感知

一、( ):

二、( ) :

三、( ):

整体把握

理清结构。

1-4

5-15

16

借用罗丹之语,呼唤创造,表达献身创造的强烈愿望。

批评五种“不能创造”的错误观点,指出“处处”“天天”“人人”皆可创造;进一步指出创造要从点滴做起,尤其不能因循守旧,要让创造永驻。

提出教育者要创造出真善美的活人,明确何谓创造。

开头两段文字在文中有何作用?

这两段写宗教家造神,美术家造石像,一方面为了引出“创造”的话题,另一方面作为文章的事实论据。

第一部分(1-4)

合作探究

作者认为教育的最大成功是什么?

“学生先生合作而创造出值得彼此崇拜之活人。”

这篇精彩的驳论文,作者是如何引出议论话题的?运用了哪种论证方法?

作者将造物主、美术家、教育者进行对比而引出议论的话题,间接地否定了无自信的崇拜,肯定了创造性的重要。

运用了对比论证法。

合作探究

为什么说“这成功失败也是属于集体而不是仅仅属于个人”?

教师的创造工作是一项集体活动,创造的成败属于集体,不属于个人,号召教师要团结协作。

合作探究

美术家如罗丹,是一面造石像,一面崇拜自己的创造。使用了什么论证方法?有什么作用?②

举例论证。列举罗丹造石像的事例,论证创造的实质就是“创造出自己的崇拜者”,使论证具体有说服力。

合作探究

“活人的塑像和大理石的塑像有一点不同,刀法如果用得不对,可以万像同毁,刀法如果用得对,则一笔下去,画龙点睛。”使用了什么修辞手法和论证方法?这句话怎么理解?④

比喻修辞。比喻论证。

“刀法”比喻教育方法。

“万像”比喻众多教育对象。

“画龙点睛”比喻使众多教育对象成才。

全句的意思是:教育方法不当,可能使众多受教育者被毁,教育方法得当,可以使众多受教育者成才。

比喻论证,生动形象,使道理浅显易懂。

合作探究

作者反驳五种错误观点时,是怎样引经据典的?

①环境太平凡:八大山人白纸上的挥毫,飞帝亚斯、米开朗基的雕像的事例;

②生活太单调:文天祥狱中书写《正气歌》,雷塞布沙漠中开凿运河的事例;

③年纪太小:莫扎尔特、爱迪生、帕斯加尔的事例;

④太无能:不识字的慧能是禅宗南宗创始人、鲁钝的“曾参”传了孔子的道统的事例;慧能的名言:“下下人有上上智。”

⑤山穷水尽,走投无路,陷入绝境,等死而已:遭遇八十一难之玄奘取得真经,粮水断绝之哥伦布发现了美洲的事例。歌德的名言:没有勇气一切都完。古语:穷则变,变则通。

第二部分(5-15)

合作探究

第5段列举“八大山人、飞帝亚斯、米开朗基”等事例有什么作用?

运用了举例论证的方法,列举“八大山人、飞帝亚斯、米开朗基”等人的事例,批驳了“环境太平凡了,不能创造”的错误观点,使论证具体有说服力。

合作探究

第⑥自然段中,连用三个“单调”“无过于”有什么作用?

三个“单调”“无过于”既是排比又是对比,加强语势,通过列举古今中外的典型事例,有力地批驳“生活太单调了,不能创造”的错误观点,引起读者注意和思考。

合作探究

慧能说:“下下人有上上智。”运用了什么论证方法?有什么作用?⑨

运用了引用论证的方法,引用慧能的话,作为道理论证,批驳了“无能不能创造”的错误观点,使论证有权威性和说服力。

合作探究

歌德说:“没有勇气一切都完。”运用了什么论证方法?有什么作用?⑩

运用了引用论证的方法,引用歌德的话,作为道理论证,强调了勇气的重要性,使论证有权威性和说服力。

合作探究

古语说:穷则变,变则通。要有智慧才知道怎样变得通,要有大无畏之精神及金刚之信念与意志才变得过来。使用了什么论证方法?有什么作用?⑩

引用论证。引用古语说明要走出绝境就要“变”,这里的“变”就是创造 ,而创造需要智慧、勇敢和坚定的信念。

使论证有权威性和说服力。

合作探究

“当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路。”使用了什么论证方法?有什么作用?⑩

比喻论证。作者把勇气比作斧,把智慧比作剑,把信念和意志比作金刚。

指当一个人陷入绝境,走投无路时,只有勇气、智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路。

比喻论证,生动形象,使道理浅显易懂。

合作探究

像屋檐水一样,一点一滴,滴穿阶沿石。点滴的创造固不如整体的创造,但不要轻视点滴的创造而不为,呆望着大创造从天而降。使用了什么论证方法?有什么作用??

比喻论证。把点滴的创造比作小水滴,告诫人们不要轻视点滴的创造,不要因为点滴的创造小而不做,要从基础做起,积小成大,不要奢望“一口吃个胖子”。

比喻论证,生动形象,使道理浅显易懂。

合作探究

用一句话概括第13、14两段的主要内容。

东山樵夫只见茅草,不见树苗,把树苗与茅草一起焚烧,毁掉了原本能长成参天大树的树苗。

合作探究

作者写东山樵夫断定“泰山没有东山好”的目的是什么?

批评东山樵夫只注重表面现象,不会变通,不会创造。

合作探究

树苗与茅草最后的结局是一样的,都化作了“几缕黑烟”, 作者这样写有什么作用?

用树苗和茅草相同的结局,说明没有创造的可悲,启发我们要“时时处处”进行创造。

写东山樵夫的故事运用了什么写作手法和论证方法?有什么作用呢?

运用了对比手法,写东山樵夫的眼中只有茅草,而没有看到泰山享誉天下的种种美景,从反面写出创造的重要性。

这里运用比喻论证和对比论证的方法,借东山樵夫将泰山的茅草连同树苗带回家里焚烧取火的故事为喻,说明丧失创造力的可悲下场,从反面论述了“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”这一观点。

合作探究

罗丹说:“恶是枯干。”文章第16段引用罗丹的话有何作用?

引用罗丹的话,进一步正面证明“人人能创造”的观点,进而提出了创造宣言。

引用论证,使论证具有权威性和说服力。

合作探究

梳理本文的论证思路。

先用不同的人创造出不同的崇拜者,引出教育者要创造真善美的活人,要以集体之力创造出值得自己崇拜或彼此崇拜的活人,明确何谓“创造”;

再从客观和主观两方面,列举例子批评一些人的错误看法,指出“处处”“天天”“人人”皆可创造;

接着进一步指出要从点滴做起,不能像东山樵夫那样因循守旧,要让创造之神常驻心中;最后一段借罗丹的话,发出创造宣言,激励人们用自己的“汗”“血”“热情”去创造。

合作探究

“有人说……不能创造”五个段落。⑤-⑩

排比,强调缺乏自信的危害性,增强了语言气势。

语言赏析

你还能找出文中的其他排比修辞吗?

但是就在监牢中,产生了《易经》之卦辞,产生了《正气歌》,产生了《国际歌》。⑩

排比,强调在单调恶劣环境中一样可以创造出惊世之作,增强了语言气势。

语言赏析

八十一难之玄奘,毕竟取得佛经;粮水断绝众叛亲离之哥伦布,毕竟发现了美洲;冻饿病三重压迫下之莫扎特,毕竟写出了《安魂曲》。⑩

排比,强调有志者排除万难就可取得巨大成就,增强了语言气势。

是的,生路是要勇气探出来,走出来,创造出来的。⑥

排比,强调开辟生路首先靠的是勇气,增强了语言气势。

语言赏析

所以,处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。?

排比,强调创造是每个人都拥有的潜能,增强了语言气势。

汗干了,血干了,热情干了,僵了,死了。?

排比,强调没有创造力就如同没有了生命力,增强了语言气势。

语言赏析

只要有一滴汗、一滴血、一滴热情,便是 创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。?

排比,强调任何一点的创造力,都会促进成就的取得,增强了语言气势。

这些排比使论证内容充实、丰富,具体说服力,增强了语言的气势,增强了论证效果,充分体现了“宣言”的特点。

语言赏析

第9段中我们岂可以自暴自弃呀!可见无能也是借口。蚕吃桑叶,尚能吐丝,难道我们天天吃米饭,除造粪之外,便一无贡献吗?运用了什么修辞手法?有什么作用?

运用了反问和对比的修辞手法。犀利的反问,引人深思,催人奋进。强调我们不能自暴自弃,要能创造,要有贡献。

合作探究

文章采用了哪种表达方式?结合课文加以分析。

文章主要运用了叙议结合的表达方式。记叙主要指文中摆出具体事例时所运用的表达方式。议论则是对事例进行分析或表达观点时采用的表达方式,如批驳了第二个错误观点后的简单总结,又如批驳了第五个错误观点后的分析。

语言赏析

写作特色

1、有破有立,既摆出错误观点,又有自己明确的观点主张。

文章首先列举了“环境太平凡,生活太单调,因而不能创造”的两个借口,针对性地提出了“我们是要在平凡上选出不平凡;在单调上选出不单调”的主张。

接着,作者又针对“年纪太小,太无能,山穷水尽、陷入绝境”这三个不能创造的原因,明确了“人人是创造之人”的观点。

最后发出了“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林”的创造宣言。

合作探究

写作特色

2、叙议结合,以议为主。

记叙主要指文中摆出具体事例时所运用的表达方式。议论则是对事例进行分析或表达观点时采用的表达方式,如批驳了第二个错误观点后的简单总结,又如批驳了第五个错误观点后的分析。

3、运用大量的排比、比喻。

层层深入地剖析了缺乏自信的危害,鼓励我们树立自信,勇于创造,具有很强的说服力和鼓动性。

合作探究

本文是一篇驳论文,作者针对五种“不能创造”的借口,运用大量典型的事例与文质兼备的名言警句,提出了“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,并发出了“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林”的创造宣言。

本文逻辑谨严,气势充盈,文辞优美,说理形象,旁征博引,激情洋溢,富有鼓动性。

课堂小结

再

见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)