岳麓版历史必修三第五单元第21课 新文化运动 课件 (共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史必修三第五单元第21课 新文化运动 课件 (共45张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-09-20 07:25:07 | ||

图片预览

文档简介

课件45张PPT。——独立之精神,自由之思想预习思考:

新在何处?只“文化”运动? [概念]

2.为什么会爆发——文化根植于深厚的历史传统和现实政治经济状况——[背景]

3. 主要在哪些领域?[内容]

4. 新文化运动的分裂——

5. 之于西方启蒙运动?[影响]

6.从世界角度看东西文明交汇问题。[拓展]一、概念解读:

1.“新”在哪里?

2.只是一场“文化运动” ? 让我们带着问题去学习——二、为什么会爆发——文化根植于深厚的历

史传统和现实政治经济状况——[背景]1.民初政局:(1)政治:

(2)经济:

(3)文化:

2.知识分子留学潮:

3.个人之思想转变:

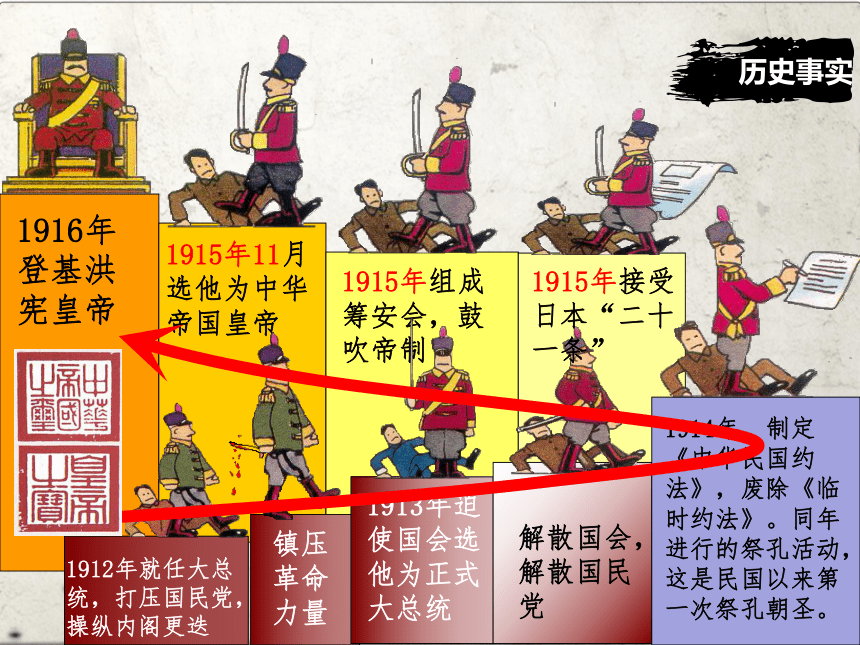

4. 蔡元培与新北大:1912年就任大总统,打压国民党,操纵内阁更迭镇压革命力量1913年迫使国会选他为正式大总统解散国会,解散国民党1914年,制定《中华民国约法》,废除《临时约法》。同年进行的祭孔活动,这是民国以来第一次祭孔朝圣。

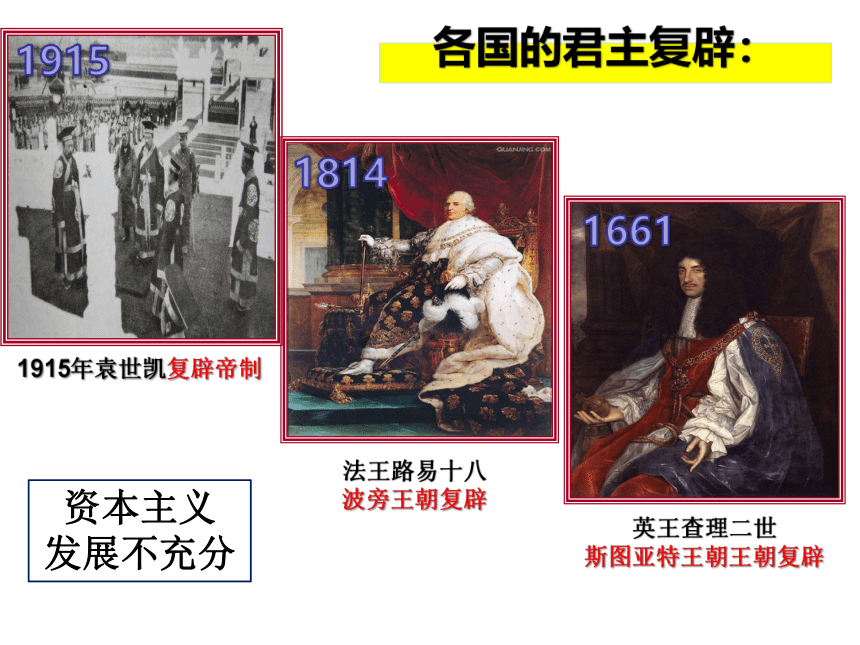

1915年组成筹安会,鼓吹帝制1915年11月选他为中华帝国皇帝1916年登基洪宪皇帝历史事实1915年接受日本“二十一条”各国的君主复辟:资本主义

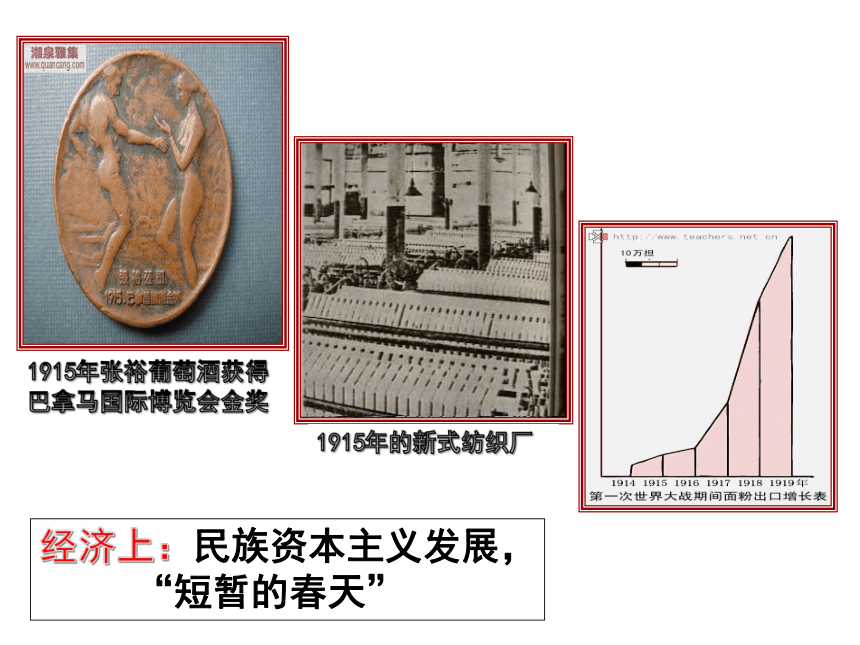

发展不充分1915年张裕葡萄酒获得

巴拿马国际博览会金奖1915年的新式纺织厂经济上:民族资本主义发展,

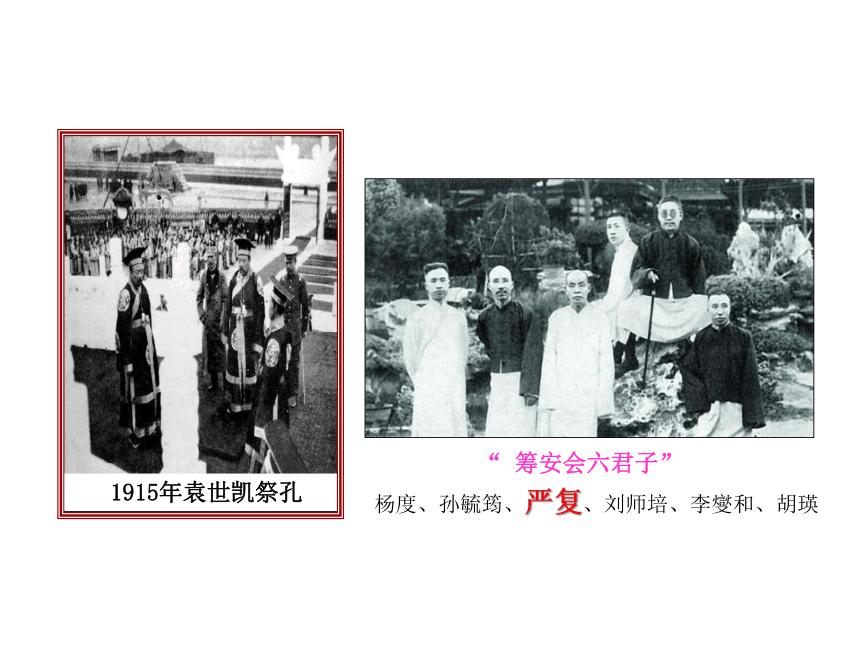

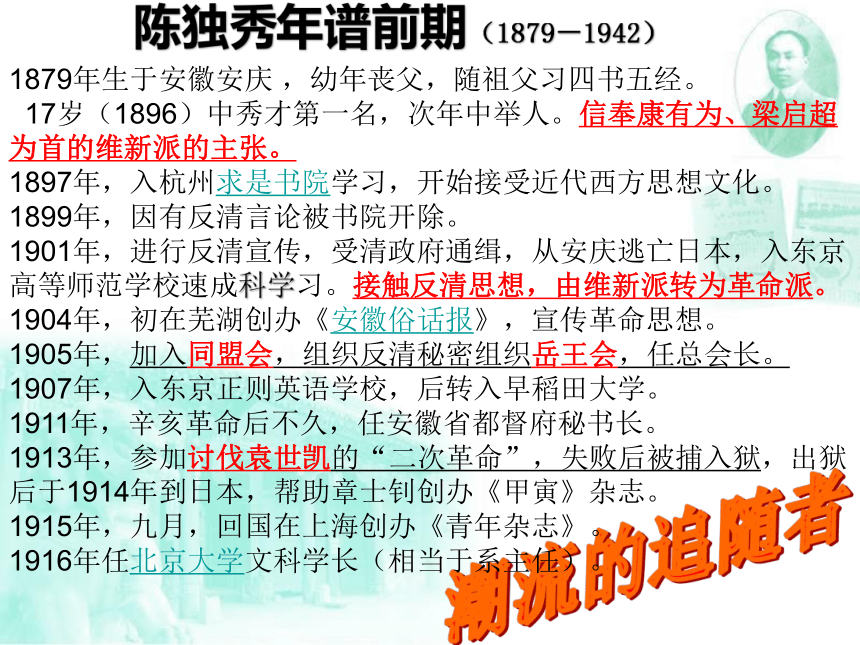

“短暂的春天”“ 筹安会六君子”杨度、孙毓筠、严复、刘师培、李燮和、胡瑛陈独秀年谱前期(1879-1942) 潮流的追随者1879年生于安徽安庆 ,幼年丧父,随祖父习四书五经。

17岁(1896)中秀才第一名,次年中举人。信奉康有为、梁启超为首的维新派的主张。

1897年,入杭州求是书院学习,开始接受近代西方思想文化。1899年,因有反清言论被书院开除。

1901年,进行反清宣传,受清政府通缉,从安庆逃亡日本,入东京高等师范学校速成科学习。接触反清思想,由维新派转为革命派。

1904年,初在芜湖创办《安徽俗话报》,宣传革命思想。

1905年,加入同盟会,组织反清秘密组织岳王会,任总会长。

1907年,入东京正则英语学校,后转入早稻田大学。

1911年,辛亥革命后不久,任安徽省都督府秘书长。

1913年,参加讨伐袁世凯的“二次革命”,失败后被捕入狱,出狱后于1914年到日本,帮助章士钊创办《甲寅》杂志。

1915年,九月,回国在上海创办《青年杂志》。

1916年任北京大学文科学长(相当于系主任)。

学校像个衙门,没有多少学术气氛。有的教师不学无术,一心只想当官;有的教师本身就是北洋政府的官僚,学问不大,架子却不小;有的教师死守本分,不容许有新思想;当然也有好的,如教音韵学、文学批评的黄侃先生,教法律史的程树德先生,但不多见。

学生们则多是官僚和大地主子弟。有的学生一年要花五千银元;当然,这样的豪富子弟数量不多,大约不过两三人。至于一年花千把银元的人就多了,少说也有好几十。像我这样一年从家里只能拿二三百银元来上学的,就是穷学生了,在学校里简直没有地位。一些有钱的学生,带听差、打麻将、吃花酒、捧名角,对读书毫无兴趣。 那时的北大有一种坏现象:一些有钱的教师和学生,吃过晚饭后就坐洋车奔“八大胡同”。所以妓院中称“两院一堂”是最好的主顾(“两院”指参议院、众议院,“一堂”指京师大学堂)。这种坏现象是从清末保留下来的。

那时在学生中还流行一种坏风气,就是“结十兄弟”。何谓“结十兄弟”?就是十分气味相投的学生结拜作兄弟,毕业后大家钻营做官,谁的官大,其他九人就到他手下当科长、当秘书,捞个一官半职,“有福同享”。这个官如果是向军阀或大官僚花钱买来的,那么钻营费由十人分摊。这样的学校哪能出人才?只能培养出一批贪官污吏!蔡元培先生来长校之前,北大搞得乌烟瘴气,哪里像个什么“最高学府”?

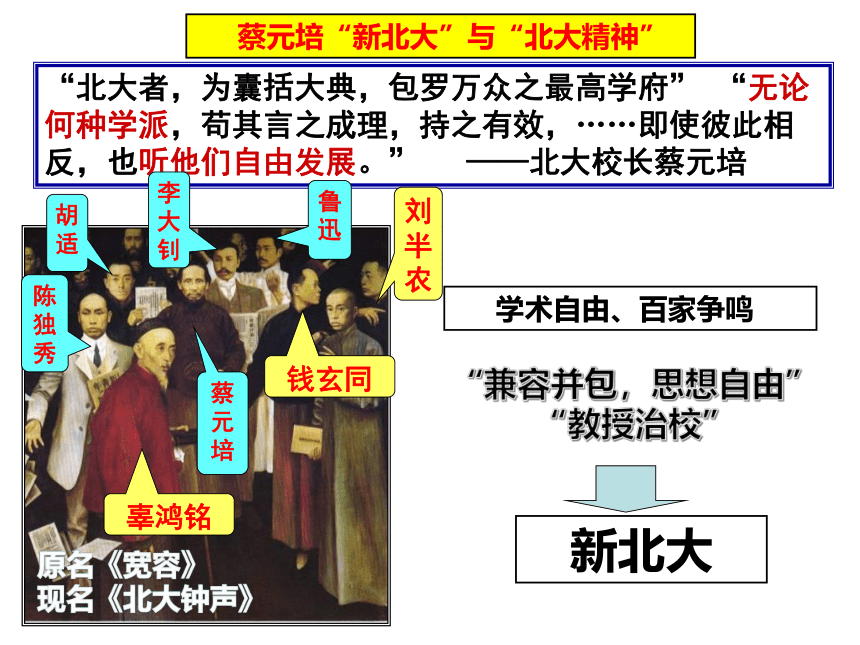

——顾颉刚《蔡元培先生与五四运动》“旧北大”“北大者,为囊括大典,包罗万众之最高学府” “无论何种学派,苟其言之成理,持之有效,……即使彼此相反,也听他们自由发展。” ——北大校长蔡元培 “兼容并包,思想自由”

“教授治校” 学术自由、百家争鸣新北大 蔡元培“新北大”与“北大精神”1868年,出生浙江绍兴山阴县。1884年,17岁中秀才。

1889年,中举人。 1892年,中进士,授翰林院编修。

1894年,甲午战争爆发,开始接触西学,同情维新。

1898年九月,返绍兴,任中西学堂监督,提倡新学。

1903年,革命活动引起清政府的警觉。

蔡元培赴德以避风头,仍从事教育和革命活动。

1904年,37岁,他在上海组织建立了光复会。

1905年,38岁,同盟会成立,为同盟会上海分会负责人,学习制造炸弹。

1907—1911年,随驻德公使赴德国,在莱比锡大学读书。

1911年,辛亥革命爆发,蔡元培取道西伯利亚回国。

1912年,44岁,任中华民国临时政府教育总长。主张西方教育制度,废止祀孔读经,实行男女同校,确立起中国资产阶级民主教育体制。

1913年,二次革命失败后,携眷赴法,创办留法勤工俭学会。

1915年6月,48岁,组织青年学生去法国勤工俭学,后来的周恩来、邓小平等通过这个组织去在法国进行学习的。?

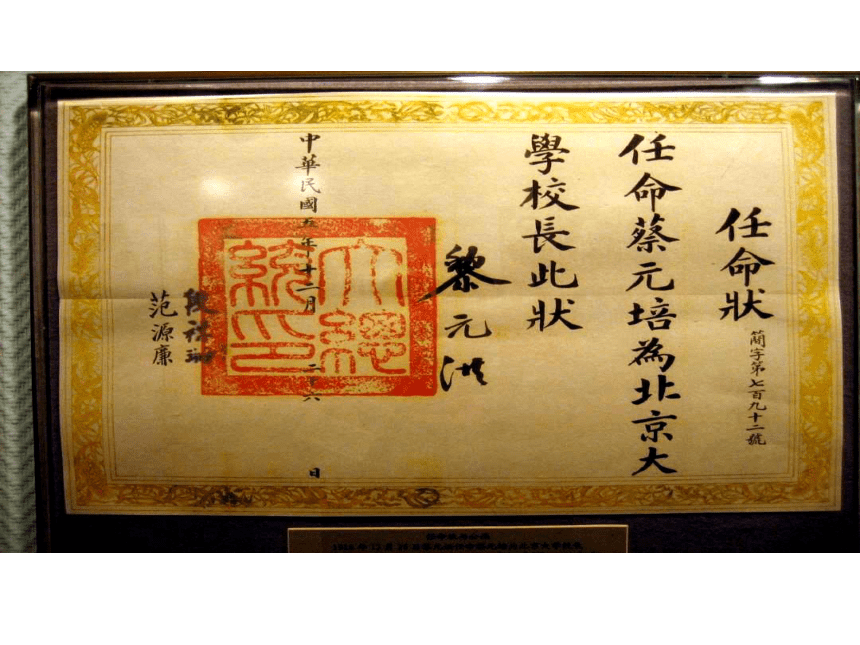

1916年12月26日,受命担任北京大学校长。[1917——1923]

1917年,蔡元培聘请 陈独秀为文科学长,并聘请李大钊、胡适、钱玄同等“新派”人物在北大任教,采用“思想自由,兼容并包”的办学方针,实行“教授治校”的制度,提倡学术民主,支持新文化运动。 蔡元培年谱前期 北京大学(Peking University)简称“北大”,诞生于1898年,初名京师大学堂,标志着中国近代高等教育的开端。

1912年,京师大学堂改称北京大学校,严复为首任校长?[4]??。

1917年,蔡元培任校长,成为新文化运动中心、五四运动策源地。

1937年,与清华、南开迁往昆明,改称国立西南联合大学。

1946年10月在北平复学?[5]??。

1952年,院系调整,清华大学、燕京大学的文理科的部分师资并入北京大学。调整后的北京大学迁校址于原燕京大学校址。学法指导:历史学习一定要有时空观念二、总结:为什么会爆发——[背景]1.民初政局:(1)政治:

(2)经济:

(3)文化:

2.知识分子留学潮:

3.个人之思想转变:

4. 蔡元培与新北大:必要性可能性青年留日、留美、留法

——运动中坚力量爱国青年经历与思想转变——以“陈独秀”为例潮流的引领者西学东渐:器物 → 制度 → 文化思想三、爆发:(1915)在上海创办《青年杂志》,

揭开新文化运动的序幕。

窃以 少年老成, 中国称人之语也;年长而勿衰,英、美人相勖之辞也,此亦东西民族 涉想不同、现象趋异之一端欤?青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可宝贵之时期也。青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身。新陈代谢,陈腐朽败者无时不在天然淘汰之途,与新鲜活泼者以空间之位置及时间之生命。人身遵新陈代谢之道则健康,陈腐朽败之细胞充塞人身则人身死;社会遵新陈代谢之道则 隆盛,陈腐朽败之分子充塞社会则社会亡。

准斯以谈,吾国之社会,其 隆盛耶?抑将亡耶?非予之所忍言者。彼陈腐朽败之分子,一听其天然之淘汰,雅不愿以如流之岁月,与之 说短道长,希冀其脱胎换骨也。予所欲涕泣陈词者,惟属望于新鲜活泼之青年,有以自觉而奋斗耳!

自觉者何?自觉其新鲜活泼之价值与责任,而自视不可卑也。奋斗者何?奋其智能,力排陈腐朽败者以去,视之若仇敌,若洪水猛兽,而不可与为邻,而不为其菌毒所传染也。

——陈独秀《敬告青年》“青年杂志”发刊词青年行动六大原则:

自主的而非奴隶的;进步的而非保守的; 进取的而非退隐的;

世界的而非锁国的; 实利的而非虚文的;科学的而非想象的;四、新文化运动内容:

1.核心思想:“民主”

“科学”

2.伦理革命:“打倒孔家店”

3.文学革命:“白话文运动”

4. 社会运动:“文化平民化”对旧礼教攻击最为猛烈的人———鲁迅 我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

——1918年《狂人日记》 (第一部白话小说) “自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见拙,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言曰,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。?”

——陈独秀:《吾人最后之觉悟》2.伦理革命:“打倒孔家店”实质是:对中国几千年意识形态、思想体系、文化传统的全面清算[全盘西化]否定的是程朱理学的纲常伦理道德;

用西方“自由”“平等”“人权”“个人主义”难点:如何处理传统文化与外来文化的问题?校园上演

《玩偶之家》 易卜生主义是一种易卜生式的人道主义,充满审美的乌托邦伦理道德理想。在易卜生的戏剧创作过程中,无论是题材的选择、主题的表现、人物的塑造,还是细节的描绘,都凸显了积极的人道主义理想的光辉和强烈的社会批判锋芒。

这是一个娜拉们纷纷出走的年代。走了以后怎样?

“但从事理上推想起来,娜拉或者也实在只有两条路:不是堕落,就是回来。”

——鲁迅

“娜拉”出走现象 娜拉”几乎成了中国知识分子思想启蒙的标志性人物,也成了当时激进女性的效仿对象。

“女权运动”、走出家庭——妇女地位的提高3.文学革命:“白话文运动”胡适《文学改良刍议》“八不主义”

陈独秀《文学革命轮》“三大主义”

钱玄同:汉语“拼音”、标点符号第一,推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建立平易的抒情的国民文学;第二,推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;第三,推倒迂晦的艰涩的山林文学,建立明了的通俗的社会文学。难点:文学形式与思想解放的关系?白话文取代文言文,是书写语言的重建,有利于打破官方对于话语权的垄断。也是思维方式的重建,是近代思维取代传统思维。有利于传播新思想与新文化,并普及到平民中去,推动了文化的平民化。钱玄同(1887-1939) “没有钱玄同等前辈锲而不舍的追求,也许我们今天还无缘享用汉语拼音和标点符号之恩泽”。

---周恩来“文学之文,用典已为下乘;若普通应用之文,尤须老老实实讲话,务期老妪能解,如有妄用典故,以表象语代事实者, 尤为恶劣。” ——钱玄同《对文学刍议的反应》10年时间起草了“第一批简体字表”,共2300多字。倡导使用新式标点符号、阿拉伯数字、汉字横行书写等。将所有的古籍束之高阁,废除汉字,采用“世界语。” 《朋友》

两个黄蝴蝶,双双飞上天;

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一个,孤单怪可怜;

也无心上天,天上太孤单。轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

----

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。白话文

应用与普及:天上飘着些微云,

地上吹着些微风。

啊!微风吹动了我发头,

教我如何不想她? 月光恋爱着海洋,

海洋恋爱着月光。 啊!这般蜜也似的银夜,

教我如何不想她? 水面落花慢慢流,

水底鱼儿慢慢游。 啊!燕子你说些什么话?

教我如何不想她? 枯树在冷风里摇,

野火在暮色中烧。 啊!西天还有些残霞, 教我如何不想她? 1920,刘半农在回国途中写了一首“教我如何不想她”的著名情诗,首次创造了“她”字。 刘半农(1891-1934),江苏江阴,新文化运动先驱,文学家、语言学家和教育家。曾留学伦敦大学、巴黎大学,攻语言学、语音学,获博士学位。“不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。”

——鲁迅《从百草园到三味书屋》“曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜⑹地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。”

——朱自清《荷塘月色》“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。”

——郁达夫《故都的秋》 “最妙的是下点小雪呀。看吧,山上的矮松越发的青黑,树尖上顶着一髻儿白花,好像日本看护妇。山尖全白了,给蓝天镶上一道银边。山坡上,有的地方雪厚点,有的地方草色还露着,这样,一道儿白,一道儿暗黄,给山们穿上一件带水纹的花衣。”

——老舍《济南的冬天》白话散文 孔乙己一到店,所有喝酒的人便都看着他笑,有的叫道,“孔乙己,你脸上又添上新伤疤了!”他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。

——鲁迅《孔乙己》 “喂!一手交钱,一手交货!”一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。

——鲁迅《药》 我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

——鲁迅《狂人日记》 “知识我也不要,名誉我也不要,我只要一个安慰我体谅我的‘心’,一副白热的心肠!从这一副心肠里生出来的同情!从同情而来的爱情”

——郁达夫《沉沦》 “翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶,自然既长养她且教育她。为人天真活泼,处处俨然一只小兽物。人又那么乖,和山头黄麂一样……”

——沈从文《边城》白话文

小说 1920年,教育部颁布“中小学校”教材一律使用白话文。追踪“白话文”1.顺应明清文学艺术世俗化、平民化趋势;

2.与晚晴洋务运动“翻译”事业有关;

3.与维新时期,梁启超、黄遵宪“诗界革命”“小说界革命”

丁韪良傅兰雅林乐知李提摩太顾长声《传教士与近代中国》

黎难秋《同文三馆——晚清翻译家外交家的摇篮》追踪汉字“拼音化”——“拉丁化”1.“威妥玛拼音”

2. 马建忠与《马氏文通》——现代中文语法奠基

3. 新文化运动: 刘半农、钱玄同、黎锦熙、赵元任、林语堂

威妥玛( 1818年—1895 )1871年任英国驻华公使,1883年回国。1888年起在剑桥大学任教授,讲授汉语,直到1895年逝世。他以罗马字母为汉字注音,创立威氏拼音法。 20世纪初,西方人曾流传一句话:到中国可以不看紫禁城,不可不看辜鸿铭。辜鸿铭何许人也?

他生在南洋,学在西洋,获13个博士学位,婚在东洋,仕在北洋。倒读英文报纸嘲笑英国人,说美国人没有文化,第一个将中国的《论语》、《中庸》、《大学》用英文和德文翻译到西方。

1916年,其《中国人的精神》出版,宣传东方文明的价值,对西方文明的唯物质性、唯科技论、扩张侵略性进行淋漓酣畅的批判。 在战时与战后欧洲悲观与幻灭的氛围中,辜氏极受欢迎,他的书是欧洲大学哲学课程所必读,译成了多种欧洲语言。西方哲学家竞相走访,聆听教诲。

——美国著名汉学家艾恺林琴南 章太炎 刘师培黄侃国粹派:1905年、东京、 梅光迪学衡派:1922年、南京、梅光迪、甲寅派:1925年、北京、章士钊、 吴 宓 新文化运动的主要代表人物有很深的旧文化底蕴,绝非盲目的批判和扬弃。他们对外来文化有判断力,知道如何取其精华。另外,他们是一批手无寸铁的读书人,而他们的对立面是强大的,因此需要大声疾呼,有一些语言比较激烈也不足怪。

——资中筠4. 社会运动:“文化平民化”1.城市民众:“夜校”

2.农村群众:“演讲团”——平民教育思潮

邓中夏:平民教育演讲团

晏阳初:中华平民教育促进会

陶行知:生活教育

陶孟和:“社会调查”

费孝通: 《乡土中国》、《皇权和绅权》

3.风俗变迁:近代化

尊孔、祭天、迷信、修仙、殉葬、虐婴、狎妓剃发、放足、贞节观、婚姻观、家庭观、五、新文化运动时期的组织与报刊:

1.“青年社”《新青年》杂志

2.“新潮社”《新潮》杂志

3. 《少年中国》杂志

4.“新民学会”《湘江评论》

傅斯年 罗家伦 李大钊 毛泽东张闻天 1918年11月,在新文化运动的感召下,北大学生傅斯年、罗家伦等发起《新潮》社,旨在“唤起国人对于本国学术之自觉心”,[1]并请胡适担任顾问。而与傅斯年同班的薛祥绥、张煊、罗常培等,则“慨然于国学沦夷欲发起学报以图挽救”,遂于1919年1月26日,在刘师培宅内成立了《国故》月刊社,标明“以昌明中国固有之学术为宗旨”。六、新文化运动分裂: 启蒙先于救亡、救亡压倒启蒙自由派:学术、教育

左派:政治上、背景:1917年俄国十月革命胜利 39岁(1918)和李大钊在北京创办《每周评论》,宣传马克思主义。

1920年,在共产国际帮助下,首先在上海建立共产主义小组,进行建党活动。

1921年在上海举行的中国共产党第一次全国代表大会上,被选为中央局书记。 初步具有共产主义信仰的知识分子 新文化后期:五四运动 教科书观点:1919年3月,北京大学学生成立平民教育演讲团,以通俗易懂的白话文面向民众讲演。讲演的主题贴近生活,包括有“赌博之害”、“戒烟”、“念书的利益”、“利己与利他”、“改良家庭”、“家庭与社会”等等。既包含一定的民主思想,又易于被大众所接受。

——《岳麓版教材》——推动了平民教育的发展。七、新文化运动影响:

1

1.性质:继……___领域___反封建斗争。

现象一:反动军阀污蔑新文化运动是“异端邪说”、“洪水猛兽”,守旧派文人甚至谩骂新文化运动的提倡者是“众叛亲离”,“人头畜鸣” 。 现象二:1919年的《大公报》报道:山西省成为全国离婚率最高的省份,一年内离婚案多达2127件。在一些小城镇,离婚事件也屡见不鲜。①打击军阀统治和守旧势力——反专制②动摇了传统礼教,形成了新的社会风尚③推动了中国新闻报刊事业的发展。表1:1913年江苏第一师范学校 “最崇拜的人物”问卷统计表表2:1924年北京大学 “最崇拜的人物”问卷统计表 上述现象说明新文化运动在哪个群体里产生什么影响?④促进青年知识分子的觉醒——文化启蒙现象五:1919年5月,李大钊为《新青年》主编“马克思主义研究专号”,第一次较为系统地介绍了马克思主义学说。 1921年中国共产党一大召开。⑥促进了马克思主义的传播,为中国共产党的成立奠定了舆论准备。⑤推动了五四运动的到来 现象四:中国存亡,就在这一举了!今与全国同胞立两个信条:中国的土地可以征服而不可以断送!中国的人民可以杀戮而不可以低头!国亡了!同胞起来呀!

——1919年五四运动北京学界全体宣言(节选)整理——

1.“新”在哪里?

2.只是一场“文化运动” ?启蒙运动、

社会运动、

政治运动、1.新领导:

2.新基础:

3.新思想:

4.新伦理:

5.新形式:

6.新道路:

3.有无局限性?①纯在绝对肯定与绝对否定;

②群众基础——无深入群众;

③忽视个体启蒙、强调民族觉醒,服务于救亡。

新文化后期:自由派论争和学术发展:1.1919年、胡适 “整理国故运动”

2.1923年、胡适、钱玄同、顾颉刚“疑古”思潮下,出现“古史辨”。

20s王国维“二重证据法”得到逐渐认可。

3.20c20s“三次论战”

① “问题与主义之争”② “科学与玄学论战”

③ “东西文明之比较”

4.20c30s,“中国社会史论战”

5.1935年,《中国本位的文化建设宣言》

6.1940年,林同济、雷海宗等“战国策派”

王德威“没有晚晴、何来五四”观点——独立之精神,自由之思想 胡适认为新文化运动是中国的文艺复兴,而陈独秀认为新文化运动是中国的启蒙运动。

新在何处?只“文化”运动? [概念]

2.为什么会爆发——文化根植于深厚的历史传统和现实政治经济状况——[背景]

3. 主要在哪些领域?[内容]

4. 新文化运动的分裂——

5. 之于西方启蒙运动?[影响]

6.从世界角度看东西文明交汇问题。[拓展]一、概念解读:

1.“新”在哪里?

2.只是一场“文化运动” ? 让我们带着问题去学习——二、为什么会爆发——文化根植于深厚的历

史传统和现实政治经济状况——[背景]1.民初政局:(1)政治:

(2)经济:

(3)文化:

2.知识分子留学潮:

3.个人之思想转变:

4. 蔡元培与新北大:1912年就任大总统,打压国民党,操纵内阁更迭镇压革命力量1913年迫使国会选他为正式大总统解散国会,解散国民党1914年,制定《中华民国约法》,废除《临时约法》。同年进行的祭孔活动,这是民国以来第一次祭孔朝圣。

1915年组成筹安会,鼓吹帝制1915年11月选他为中华帝国皇帝1916年登基洪宪皇帝历史事实1915年接受日本“二十一条”各国的君主复辟:资本主义

发展不充分1915年张裕葡萄酒获得

巴拿马国际博览会金奖1915年的新式纺织厂经济上:民族资本主义发展,

“短暂的春天”“ 筹安会六君子”杨度、孙毓筠、严复、刘师培、李燮和、胡瑛陈独秀年谱前期(1879-1942) 潮流的追随者1879年生于安徽安庆 ,幼年丧父,随祖父习四书五经。

17岁(1896)中秀才第一名,次年中举人。信奉康有为、梁启超为首的维新派的主张。

1897年,入杭州求是书院学习,开始接受近代西方思想文化。1899年,因有反清言论被书院开除。

1901年,进行反清宣传,受清政府通缉,从安庆逃亡日本,入东京高等师范学校速成科学习。接触反清思想,由维新派转为革命派。

1904年,初在芜湖创办《安徽俗话报》,宣传革命思想。

1905年,加入同盟会,组织反清秘密组织岳王会,任总会长。

1907年,入东京正则英语学校,后转入早稻田大学。

1911年,辛亥革命后不久,任安徽省都督府秘书长。

1913年,参加讨伐袁世凯的“二次革命”,失败后被捕入狱,出狱后于1914年到日本,帮助章士钊创办《甲寅》杂志。

1915年,九月,回国在上海创办《青年杂志》。

1916年任北京大学文科学长(相当于系主任)。

学校像个衙门,没有多少学术气氛。有的教师不学无术,一心只想当官;有的教师本身就是北洋政府的官僚,学问不大,架子却不小;有的教师死守本分,不容许有新思想;当然也有好的,如教音韵学、文学批评的黄侃先生,教法律史的程树德先生,但不多见。

学生们则多是官僚和大地主子弟。有的学生一年要花五千银元;当然,这样的豪富子弟数量不多,大约不过两三人。至于一年花千把银元的人就多了,少说也有好几十。像我这样一年从家里只能拿二三百银元来上学的,就是穷学生了,在学校里简直没有地位。一些有钱的学生,带听差、打麻将、吃花酒、捧名角,对读书毫无兴趣。 那时的北大有一种坏现象:一些有钱的教师和学生,吃过晚饭后就坐洋车奔“八大胡同”。所以妓院中称“两院一堂”是最好的主顾(“两院”指参议院、众议院,“一堂”指京师大学堂)。这种坏现象是从清末保留下来的。

那时在学生中还流行一种坏风气,就是“结十兄弟”。何谓“结十兄弟”?就是十分气味相投的学生结拜作兄弟,毕业后大家钻营做官,谁的官大,其他九人就到他手下当科长、当秘书,捞个一官半职,“有福同享”。这个官如果是向军阀或大官僚花钱买来的,那么钻营费由十人分摊。这样的学校哪能出人才?只能培养出一批贪官污吏!蔡元培先生来长校之前,北大搞得乌烟瘴气,哪里像个什么“最高学府”?

——顾颉刚《蔡元培先生与五四运动》“旧北大”“北大者,为囊括大典,包罗万众之最高学府” “无论何种学派,苟其言之成理,持之有效,……即使彼此相反,也听他们自由发展。” ——北大校长蔡元培 “兼容并包,思想自由”

“教授治校” 学术自由、百家争鸣新北大 蔡元培“新北大”与“北大精神”1868年,出生浙江绍兴山阴县。1884年,17岁中秀才。

1889年,中举人。 1892年,中进士,授翰林院编修。

1894年,甲午战争爆发,开始接触西学,同情维新。

1898年九月,返绍兴,任中西学堂监督,提倡新学。

1903年,革命活动引起清政府的警觉。

蔡元培赴德以避风头,仍从事教育和革命活动。

1904年,37岁,他在上海组织建立了光复会。

1905年,38岁,同盟会成立,为同盟会上海分会负责人,学习制造炸弹。

1907—1911年,随驻德公使赴德国,在莱比锡大学读书。

1911年,辛亥革命爆发,蔡元培取道西伯利亚回国。

1912年,44岁,任中华民国临时政府教育总长。主张西方教育制度,废止祀孔读经,实行男女同校,确立起中国资产阶级民主教育体制。

1913年,二次革命失败后,携眷赴法,创办留法勤工俭学会。

1915年6月,48岁,组织青年学生去法国勤工俭学,后来的周恩来、邓小平等通过这个组织去在法国进行学习的。?

1916年12月26日,受命担任北京大学校长。[1917——1923]

1917年,蔡元培聘请 陈独秀为文科学长,并聘请李大钊、胡适、钱玄同等“新派”人物在北大任教,采用“思想自由,兼容并包”的办学方针,实行“教授治校”的制度,提倡学术民主,支持新文化运动。 蔡元培年谱前期 北京大学(Peking University)简称“北大”,诞生于1898年,初名京师大学堂,标志着中国近代高等教育的开端。

1912年,京师大学堂改称北京大学校,严复为首任校长?[4]??。

1917年,蔡元培任校长,成为新文化运动中心、五四运动策源地。

1937年,与清华、南开迁往昆明,改称国立西南联合大学。

1946年10月在北平复学?[5]??。

1952年,院系调整,清华大学、燕京大学的文理科的部分师资并入北京大学。调整后的北京大学迁校址于原燕京大学校址。学法指导:历史学习一定要有时空观念二、总结:为什么会爆发——[背景]1.民初政局:(1)政治:

(2)经济:

(3)文化:

2.知识分子留学潮:

3.个人之思想转变:

4. 蔡元培与新北大:必要性可能性青年留日、留美、留法

——运动中坚力量爱国青年经历与思想转变——以“陈独秀”为例潮流的引领者西学东渐:器物 → 制度 → 文化思想三、爆发:(1915)在上海创办《青年杂志》,

揭开新文化运动的序幕。

窃以 少年老成, 中国称人之语也;年长而勿衰,英、美人相勖之辞也,此亦东西民族 涉想不同、现象趋异之一端欤?青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可宝贵之时期也。青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身。新陈代谢,陈腐朽败者无时不在天然淘汰之途,与新鲜活泼者以空间之位置及时间之生命。人身遵新陈代谢之道则健康,陈腐朽败之细胞充塞人身则人身死;社会遵新陈代谢之道则 隆盛,陈腐朽败之分子充塞社会则社会亡。

准斯以谈,吾国之社会,其 隆盛耶?抑将亡耶?非予之所忍言者。彼陈腐朽败之分子,一听其天然之淘汰,雅不愿以如流之岁月,与之 说短道长,希冀其脱胎换骨也。予所欲涕泣陈词者,惟属望于新鲜活泼之青年,有以自觉而奋斗耳!

自觉者何?自觉其新鲜活泼之价值与责任,而自视不可卑也。奋斗者何?奋其智能,力排陈腐朽败者以去,视之若仇敌,若洪水猛兽,而不可与为邻,而不为其菌毒所传染也。

——陈独秀《敬告青年》“青年杂志”发刊词青年行动六大原则:

自主的而非奴隶的;进步的而非保守的; 进取的而非退隐的;

世界的而非锁国的; 实利的而非虚文的;科学的而非想象的;四、新文化运动内容:

1.核心思想:“民主”

“科学”

2.伦理革命:“打倒孔家店”

3.文学革命:“白话文运动”

4. 社会运动:“文化平民化”对旧礼教攻击最为猛烈的人———鲁迅 我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

——1918年《狂人日记》 (第一部白话小说) “自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见拙,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言曰,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。?”

——陈独秀:《吾人最后之觉悟》2.伦理革命:“打倒孔家店”实质是:对中国几千年意识形态、思想体系、文化传统的全面清算[全盘西化]否定的是程朱理学的纲常伦理道德;

用西方“自由”“平等”“人权”“个人主义”难点:如何处理传统文化与外来文化的问题?校园上演

《玩偶之家》 易卜生主义是一种易卜生式的人道主义,充满审美的乌托邦伦理道德理想。在易卜生的戏剧创作过程中,无论是题材的选择、主题的表现、人物的塑造,还是细节的描绘,都凸显了积极的人道主义理想的光辉和强烈的社会批判锋芒。

这是一个娜拉们纷纷出走的年代。走了以后怎样?

“但从事理上推想起来,娜拉或者也实在只有两条路:不是堕落,就是回来。”

——鲁迅

“娜拉”出走现象 娜拉”几乎成了中国知识分子思想启蒙的标志性人物,也成了当时激进女性的效仿对象。

“女权运动”、走出家庭——妇女地位的提高3.文学革命:“白话文运动”胡适《文学改良刍议》“八不主义”

陈独秀《文学革命轮》“三大主义”

钱玄同:汉语“拼音”、标点符号第一,推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建立平易的抒情的国民文学;第二,推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;第三,推倒迂晦的艰涩的山林文学,建立明了的通俗的社会文学。难点:文学形式与思想解放的关系?白话文取代文言文,是书写语言的重建,有利于打破官方对于话语权的垄断。也是思维方式的重建,是近代思维取代传统思维。有利于传播新思想与新文化,并普及到平民中去,推动了文化的平民化。钱玄同(1887-1939) “没有钱玄同等前辈锲而不舍的追求,也许我们今天还无缘享用汉语拼音和标点符号之恩泽”。

---周恩来“文学之文,用典已为下乘;若普通应用之文,尤须老老实实讲话,务期老妪能解,如有妄用典故,以表象语代事实者, 尤为恶劣。” ——钱玄同《对文学刍议的反应》10年时间起草了“第一批简体字表”,共2300多字。倡导使用新式标点符号、阿拉伯数字、汉字横行书写等。将所有的古籍束之高阁,废除汉字,采用“世界语。” 《朋友》

两个黄蝴蝶,双双飞上天;

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一个,孤单怪可怜;

也无心上天,天上太孤单。轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

----

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。白话文

应用与普及:天上飘着些微云,

地上吹着些微风。

啊!微风吹动了我发头,

教我如何不想她? 月光恋爱着海洋,

海洋恋爱着月光。 啊!这般蜜也似的银夜,

教我如何不想她? 水面落花慢慢流,

水底鱼儿慢慢游。 啊!燕子你说些什么话?

教我如何不想她? 枯树在冷风里摇,

野火在暮色中烧。 啊!西天还有些残霞, 教我如何不想她? 1920,刘半农在回国途中写了一首“教我如何不想她”的著名情诗,首次创造了“她”字。 刘半农(1891-1934),江苏江阴,新文化运动先驱,文学家、语言学家和教育家。曾留学伦敦大学、巴黎大学,攻语言学、语音学,获博士学位。“不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。”

——鲁迅《从百草园到三味书屋》“曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜⑹地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。”

——朱自清《荷塘月色》“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。”

——郁达夫《故都的秋》 “最妙的是下点小雪呀。看吧,山上的矮松越发的青黑,树尖上顶着一髻儿白花,好像日本看护妇。山尖全白了,给蓝天镶上一道银边。山坡上,有的地方雪厚点,有的地方草色还露着,这样,一道儿白,一道儿暗黄,给山们穿上一件带水纹的花衣。”

——老舍《济南的冬天》白话散文 孔乙己一到店,所有喝酒的人便都看着他笑,有的叫道,“孔乙己,你脸上又添上新伤疤了!”他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。

——鲁迅《孔乙己》 “喂!一手交钱,一手交货!”一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。

——鲁迅《药》 我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

——鲁迅《狂人日记》 “知识我也不要,名誉我也不要,我只要一个安慰我体谅我的‘心’,一副白热的心肠!从这一副心肠里生出来的同情!从同情而来的爱情”

——郁达夫《沉沦》 “翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶,自然既长养她且教育她。为人天真活泼,处处俨然一只小兽物。人又那么乖,和山头黄麂一样……”

——沈从文《边城》白话文

小说 1920年,教育部颁布“中小学校”教材一律使用白话文。追踪“白话文”1.顺应明清文学艺术世俗化、平民化趋势;

2.与晚晴洋务运动“翻译”事业有关;

3.与维新时期,梁启超、黄遵宪“诗界革命”“小说界革命”

丁韪良傅兰雅林乐知李提摩太顾长声《传教士与近代中国》

黎难秋《同文三馆——晚清翻译家外交家的摇篮》追踪汉字“拼音化”——“拉丁化”1.“威妥玛拼音”

2. 马建忠与《马氏文通》——现代中文语法奠基

3. 新文化运动: 刘半农、钱玄同、黎锦熙、赵元任、林语堂

威妥玛( 1818年—1895 )1871年任英国驻华公使,1883年回国。1888年起在剑桥大学任教授,讲授汉语,直到1895年逝世。他以罗马字母为汉字注音,创立威氏拼音法。 20世纪初,西方人曾流传一句话:到中国可以不看紫禁城,不可不看辜鸿铭。辜鸿铭何许人也?

他生在南洋,学在西洋,获13个博士学位,婚在东洋,仕在北洋。倒读英文报纸嘲笑英国人,说美国人没有文化,第一个将中国的《论语》、《中庸》、《大学》用英文和德文翻译到西方。

1916年,其《中国人的精神》出版,宣传东方文明的价值,对西方文明的唯物质性、唯科技论、扩张侵略性进行淋漓酣畅的批判。 在战时与战后欧洲悲观与幻灭的氛围中,辜氏极受欢迎,他的书是欧洲大学哲学课程所必读,译成了多种欧洲语言。西方哲学家竞相走访,聆听教诲。

——美国著名汉学家艾恺林琴南 章太炎 刘师培黄侃国粹派:1905年、东京、 梅光迪学衡派:1922年、南京、梅光迪、甲寅派:1925年、北京、章士钊、 吴 宓 新文化运动的主要代表人物有很深的旧文化底蕴,绝非盲目的批判和扬弃。他们对外来文化有判断力,知道如何取其精华。另外,他们是一批手无寸铁的读书人,而他们的对立面是强大的,因此需要大声疾呼,有一些语言比较激烈也不足怪。

——资中筠4. 社会运动:“文化平民化”1.城市民众:“夜校”

2.农村群众:“演讲团”——平民教育思潮

邓中夏:平民教育演讲团

晏阳初:中华平民教育促进会

陶行知:生活教育

陶孟和:“社会调查”

费孝通: 《乡土中国》、《皇权和绅权》

3.风俗变迁:近代化

尊孔、祭天、迷信、修仙、殉葬、虐婴、狎妓剃发、放足、贞节观、婚姻观、家庭观、五、新文化运动时期的组织与报刊:

1.“青年社”《新青年》杂志

2.“新潮社”《新潮》杂志

3. 《少年中国》杂志

4.“新民学会”《湘江评论》

傅斯年 罗家伦 李大钊 毛泽东张闻天 1918年11月,在新文化运动的感召下,北大学生傅斯年、罗家伦等发起《新潮》社,旨在“唤起国人对于本国学术之自觉心”,[1]并请胡适担任顾问。而与傅斯年同班的薛祥绥、张煊、罗常培等,则“慨然于国学沦夷欲发起学报以图挽救”,遂于1919年1月26日,在刘师培宅内成立了《国故》月刊社,标明“以昌明中国固有之学术为宗旨”。六、新文化运动分裂: 启蒙先于救亡、救亡压倒启蒙自由派:学术、教育

左派:政治上、背景:1917年俄国十月革命胜利 39岁(1918)和李大钊在北京创办《每周评论》,宣传马克思主义。

1920年,在共产国际帮助下,首先在上海建立共产主义小组,进行建党活动。

1921年在上海举行的中国共产党第一次全国代表大会上,被选为中央局书记。 初步具有共产主义信仰的知识分子 新文化后期:五四运动 教科书观点:1919年3月,北京大学学生成立平民教育演讲团,以通俗易懂的白话文面向民众讲演。讲演的主题贴近生活,包括有“赌博之害”、“戒烟”、“念书的利益”、“利己与利他”、“改良家庭”、“家庭与社会”等等。既包含一定的民主思想,又易于被大众所接受。

——《岳麓版教材》——推动了平民教育的发展。七、新文化运动影响:

1

1.性质:继……___领域___反封建斗争。

现象一:反动军阀污蔑新文化运动是“异端邪说”、“洪水猛兽”,守旧派文人甚至谩骂新文化运动的提倡者是“众叛亲离”,“人头畜鸣” 。 现象二:1919年的《大公报》报道:山西省成为全国离婚率最高的省份,一年内离婚案多达2127件。在一些小城镇,离婚事件也屡见不鲜。①打击军阀统治和守旧势力——反专制②动摇了传统礼教,形成了新的社会风尚③推动了中国新闻报刊事业的发展。表1:1913年江苏第一师范学校 “最崇拜的人物”问卷统计表表2:1924年北京大学 “最崇拜的人物”问卷统计表 上述现象说明新文化运动在哪个群体里产生什么影响?④促进青年知识分子的觉醒——文化启蒙现象五:1919年5月,李大钊为《新青年》主编“马克思主义研究专号”,第一次较为系统地介绍了马克思主义学说。 1921年中国共产党一大召开。⑥促进了马克思主义的传播,为中国共产党的成立奠定了舆论准备。⑤推动了五四运动的到来 现象四:中国存亡,就在这一举了!今与全国同胞立两个信条:中国的土地可以征服而不可以断送!中国的人民可以杀戮而不可以低头!国亡了!同胞起来呀!

——1919年五四运动北京学界全体宣言(节选)整理——

1.“新”在哪里?

2.只是一场“文化运动” ?启蒙运动、

社会运动、

政治运动、1.新领导:

2.新基础:

3.新思想:

4.新伦理:

5.新形式:

6.新道路:

3.有无局限性?①纯在绝对肯定与绝对否定;

②群众基础——无深入群众;

③忽视个体启蒙、强调民族觉醒,服务于救亡。

新文化后期:自由派论争和学术发展:1.1919年、胡适 “整理国故运动”

2.1923年、胡适、钱玄同、顾颉刚“疑古”思潮下,出现“古史辨”。

20s王国维“二重证据法”得到逐渐认可。

3.20c20s“三次论战”

① “问题与主义之争”② “科学与玄学论战”

③ “东西文明之比较”

4.20c30s,“中国社会史论战”

5.1935年,《中国本位的文化建设宣言》

6.1940年,林同济、雷海宗等“战国策派”

王德威“没有晚晴、何来五四”观点——独立之精神,自由之思想 胡适认为新文化运动是中国的文艺复兴,而陈独秀认为新文化运动是中国的启蒙运动。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣