第14课沟通中外文明的“丝绸之路”

图片预览

文档简介

第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

基础闯关全练

拓展训练

1.(2014山东德州中考)当代史学研究者在评价我国古代的“丝绸之路”时称:“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”那么,这一“主轴”的起点是( )

A.秦朝的咸阳

B.西汉的长安

C.东汉的洛阳

D.宋朝的东京

2.(2015四川成都中考)西汉时开辟的横贯欧亚大陆的“丝绸之路”,给世界留下了“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的精神遗产。这条“丝路”从东向西的走向是( )

A.长安—河西走廊—今新疆地区—葱岭—安息—大秦

B.长安—今新疆地区—河西走廊—葱岭—西亚—欧洲

C.长安—葱岭—河西走廊—今新疆地区—安息—大秦

D.长安—玉门关、阳关—河西走廊—葱岭—西亚—欧洲

3.(2018北京西城期末)下列物产中,从西域传到中原的包括( )

①石榴 ②丝绸 ③香料 ④水稻

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

4.(2015山东潍坊中考)汉代,“丝绸和香料从其原产地中国和亚洲东南部向西运输到达中亚、伊朗和罗马帝国”。这反映了当时( )

A.中国商人到达过罗马帝国

B.西方人普遍享用中国丝绸

C.丝绸之路沟通东西方贸易

D.陆路贸易取代了海路贸易

能力提升全练

拓展训练

1.(2016陕西宝鸡铁中质检)《博物志》记载,汉代张骞出使西域,得涂林安石国榴种以归,故名安石榴。上述材料反映了( )

A.张骞出使西域是为了引进石榴种子

B.张骞出使西域推动了西域地区和中原地区的经济交流

C.张骞出使西域加强了西域和西汉的友好交往

D.张骞出使西域是为了寻求军事联盟

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “张骞始开西域之迹。”

——《汉书》

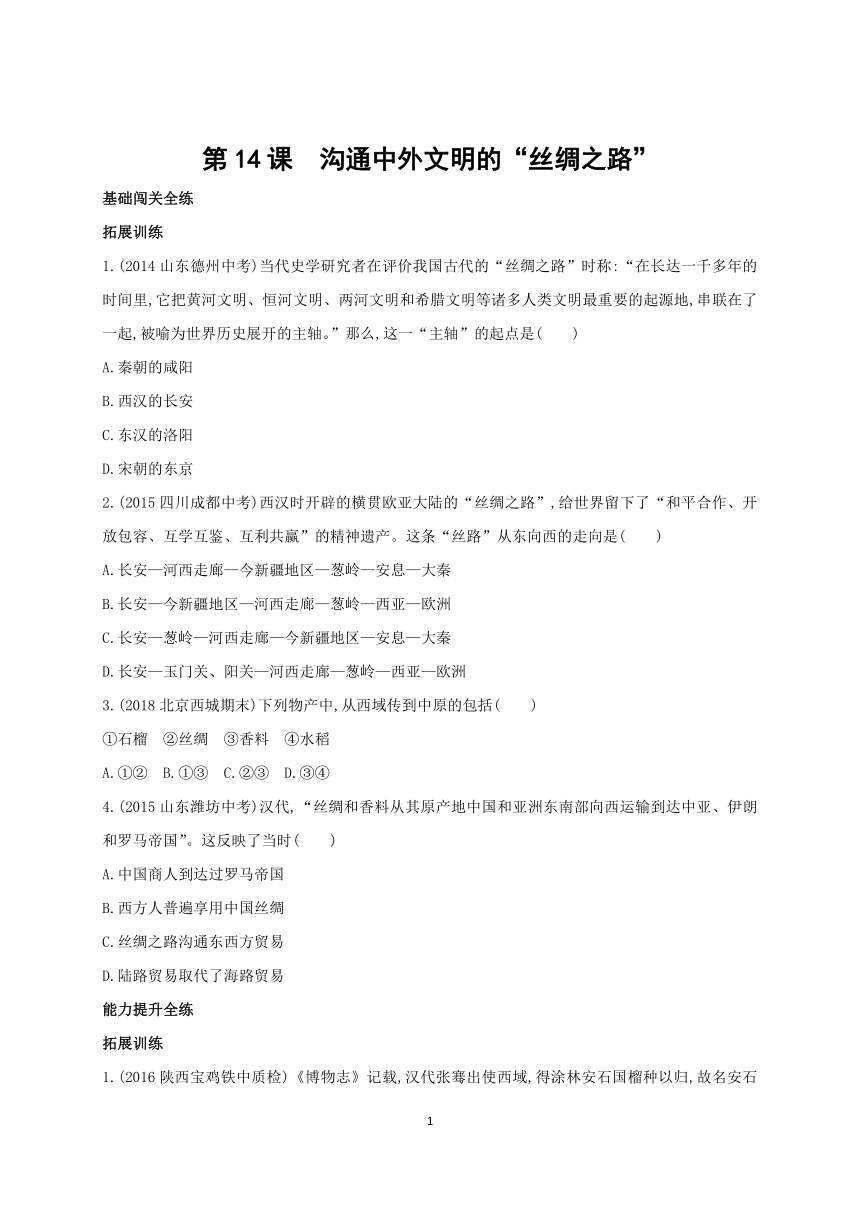

材料二 丝绸之路示意图

/

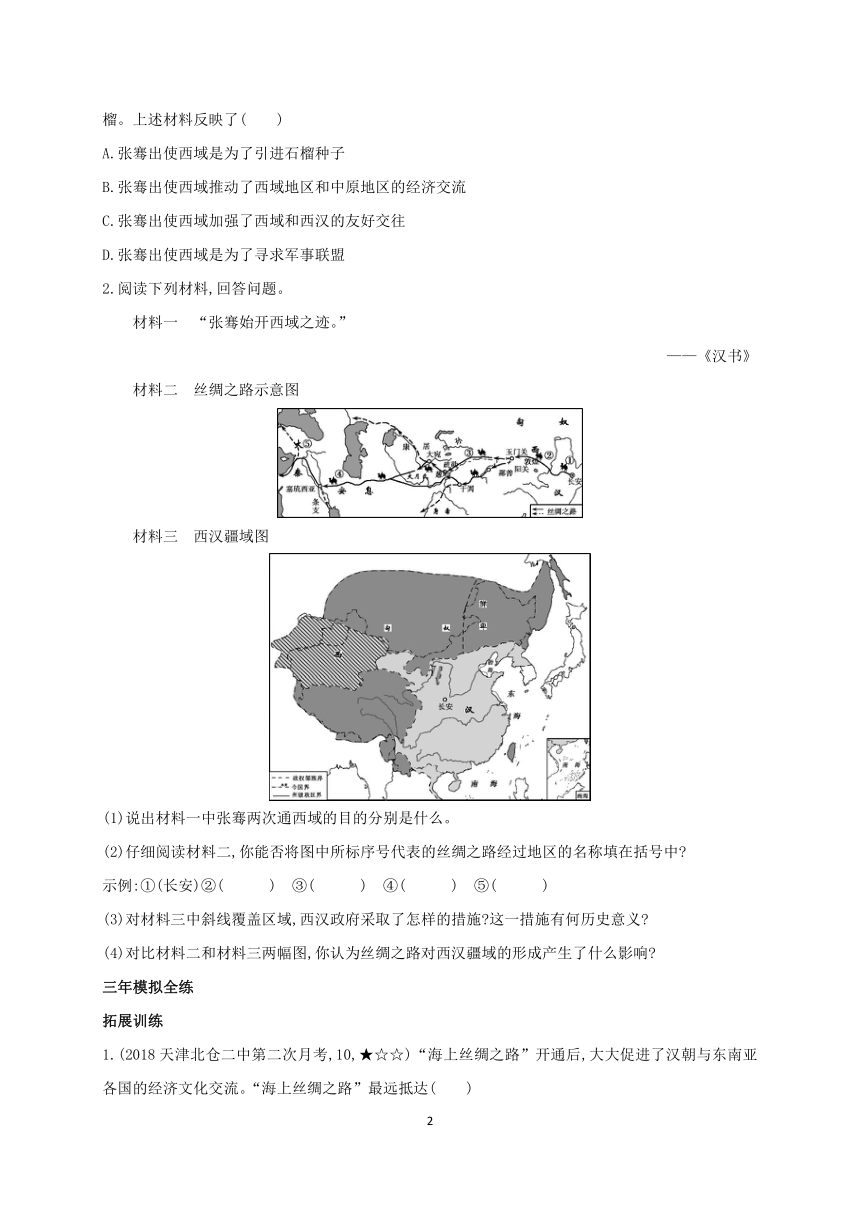

材料三 西汉疆域图

/

(1)说出材料一中张骞两次通西域的目的分别是什么。

(2)仔细阅读材料二,你能否将图中所标序号代表的丝绸之路经过地区的名称填在括号中?

示例:①(长安)②( ) ③( ) ④( ) ⑤( )

(3)对材料三中斜线覆盖区域,西汉政府采取了怎样的措施?这一措施有何历史意义?

(4)对比材料二和材料三两幅图,你认为丝绸之路对西汉疆域的形成产生了什么影响?

三年模拟全练

拓展训练

1.(2018天津北仓二中第二次月考,10,★☆☆)“海上丝绸之路”开通后,大大促进了汉朝与东南亚各国的经济文化交流。“海上丝绸之路”最远抵达( )

A.地中海沿岸

B.孟加拉湾沿岸

C.印度半岛南端和锡兰(斯里兰卡)

D.马来半岛

2.(2016江苏盐城射阳外国语学校第三阶段检测,12,★☆☆)近年来“东突”恐怖分子在新疆地区活动猖獗,他们鼓吹新疆独立,妄图把新疆从我国分裂出去。下列哪一史实的发生最能证明新疆自古就是我国领土不可分割的一部分( )

A.张骞出使西域

B.汉武帝的大一统

C.西域都护的设置

D.设新疆省

3.(2015广东东莞南开实验中学期中,20,★☆☆)近期热播的电视纪录片《舌尖上的中国》介绍了我国各地的美食。那么中原人开始吃上石榴、核桃等应该是在( )

A.秦朝 B.汉朝 C.唐朝 D.元朝

五年中考全练

拓展训练

1.(2017山东滨州中考,2,★★☆)中国是世界上几个独立的文明发源地之一,西部的高原与沙漠使古代中国与其他文明间交流极少。中国古代第一次大规模与中亚、西亚文明进行交流发生于( )

A.商周时期 B.两汉时期

C.宋元时期 D.明清时期

2.(2015广西桂林中考,5,★☆☆)“一带一路”即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是国家主席习近平提出的倡议,旨在借用古代“丝绸之路”的符号,沟通历史与未来,连接中国与世界。古代丝绸之路经过的地方有( )

A.南非 B.河西走廊

C.洛阳 D.辽东

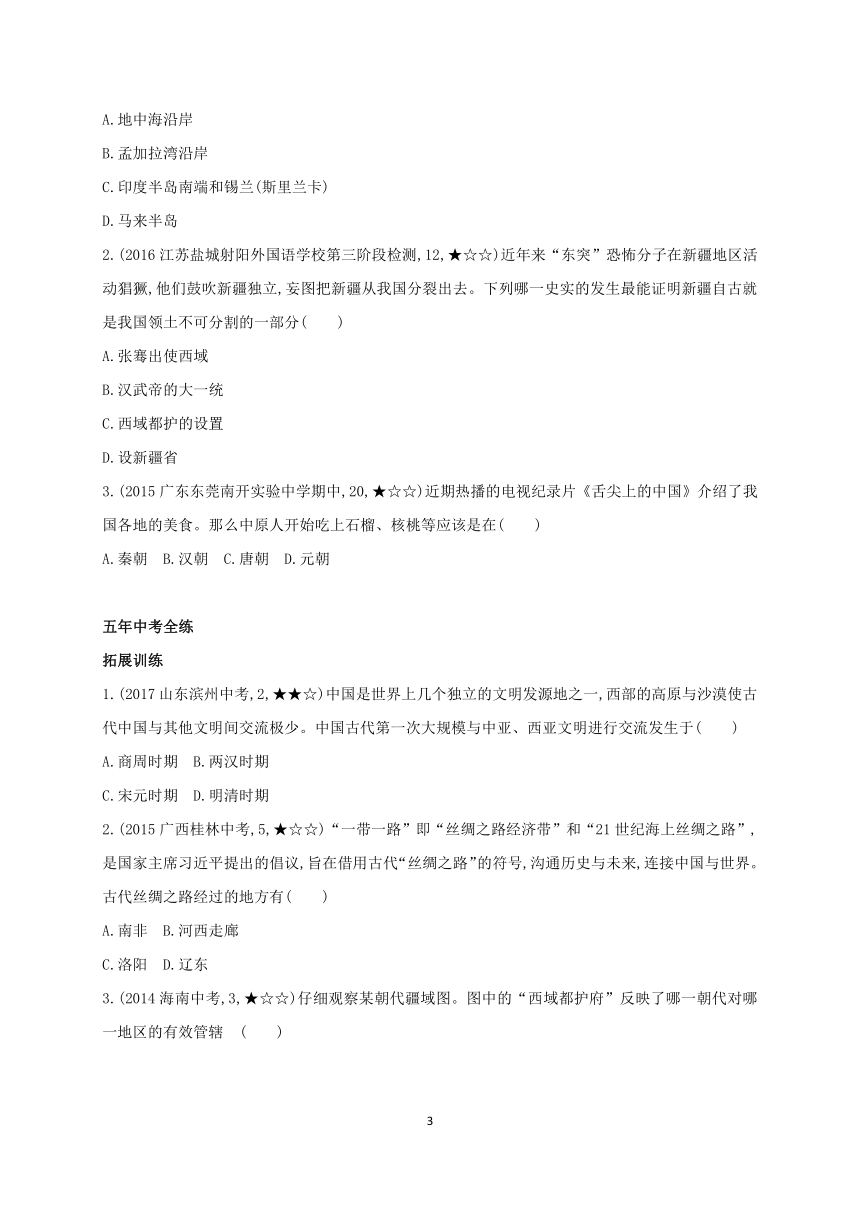

3.(2014海南中考,3,★☆☆)仔细观察某朝代疆域图。图中的“西域都护府”反映了哪一朝代对哪一地区的有效管辖 ( )

/

A.秦朝 东南 B.西汉 新疆

C.唐朝 东北 D.元朝 西藏

核心素养全练

拓展训练

1.(2018北京中考选考科目调研测试)(节选)交融·和解·担当

材料一 古丝绸之路不仅是一条通商易货之道,更是一条知识交流之路。沿着古丝绸之路,中国将丝绸、瓷器、漆器、铁器传到西方,也为中国带来了胡椒、亚麻、香料、葡萄、石榴。沿着古丝绸之路,佛教、伊斯兰教及阿拉伯的天文、历法、医药传入中国,中国的四大发明、养蚕技术也由此传向世界。更为重要的是,商品和知识交流带来了观念创新。比如,佛教源自印度,在中国发扬光大,在东南亚得到传承。儒家文化起源中国,受到欧洲莱布尼茨、伏尔泰等思想家的推崇。这是交流的魅力、互鉴的成果。

——习近平在“一带一路”高峰

论坛开幕式上的主旨演讲(节选)

(1)依据材料一,列举古代中国通过丝绸之路外传和输入的文明成果。外传的文明成果有: 。?

输入的文明成果有: 。?

(2)依据材料一,谈谈古代丝绸之路的作用。

2.建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,已经成为时代热点,由此引起了世人对古代丝绸之路的关注和猜想。

【寻访丝路古风】

材料一 这条交通干线是穿越整个旧世界的最长的路,从文化和历史的观点看,这是连接地球上存在过的各民族和各大陆的最重要的纽带……

(1)材料一中“这条交通干线”是指何时开通的什么路线?最早出使西域,为开辟这条交通线作出贡献的人是谁?

材料二

/

(2)观察材料二中的示意图,如果你沿着这条著名的交通干线观光旅游,你认为最值得去的名胜古迹是哪一处?

【喜看丝路新生】

材料三 在今天,一条横贯亚欧大陆的洲际铁路代替了昔日缓缓西行的骆驼队,被称为当代的“新丝绸之路”。

(3)材料三中的当代“新丝绸之路”指什么?你能说出它的起止点吗?

(4)“新丝绸之路”促进了西部地区的经济发展,我国为了发挥这些地区的资源优势,迅速发展西部经济,制定了一个伟大的发展策略,你知道是什么吗?

第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

基础闯关全练

拓展训练

1.答案 B 本题考查学生的识记能力。材料高度评价了丝绸之路的作用,它的起点是西汉的长安。

2.答案 A 本题考查丝绸之路的路线。丝绸之路从长安往西,经河西走廊、今新疆地区,出葱岭,进入中亚、西亚,最后到达欧洲的大秦。故A项正确。

3.答案 B 丝绸之路开通后,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域。西域的良种马、香料、玻璃、宝石等,以及核桃、葡萄、石榴、苜蓿等植物,以至多种乐器和歌舞等传入中国。

4.答案 C 题干材料描述了中国及东南亚的商品源源不断地被输送到中亚、西亚和欧洲,说明丝绸之路沟通了东西方贸易。

能力提升全练

拓展训练

1.答案 B 张骞出使西域的最初目的是联合大月氏夹击匈奴,最终却使西域和西汉建立起友好关系,加强了经济文化交流,促进了西域的开发。故本题正确答案为B。

2.答案 (1)第一次:为了联合西域的大月氏夹击匈奴;

第二次:加强与西域各国的联系。

(2)河西走廊 新疆 西亚 欧洲

(3)公元前60年,西汉政府设立西域都护。意义:标志着西域正式归属中央政权,今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区成为我国领土的组成部分。

(4)正是由于丝绸之路的开通,加强了西域各国与西汉的联系,汉朝与西域的交往从此日趋频繁,西域各国也纷纷归附汉朝。

解析 本题以文字和图片为载体,考查学生对张骞出使西域和丝绸之路的掌握能力。第(1)(2)(3)问结合所学知识回答即可。第(4)问主要结合材料二和材料三得出丝绸之路对西汉疆域的影响。

三年模拟全练

拓展训练

1.答案 C 汉朝的商人开辟了“海上丝绸之路”,其中一条航线是从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和锡兰(斯里兰卡)。

2.答案 C 公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,标志着今新疆地区正式归属中央政府统辖,成为我国领土神圣不可分割的一部分。故答案选C。

3.答案 B 张骞出使西域后,西域的葡萄、石榴、核桃、苜蓿等植物开始传入中原,而张骞出使西域是在汉武帝时期,因此选B。

五年中考全练

拓展训练

1.答案 B 西汉时期,张骞出使西域后,丝绸之路开通,丝绸之路是从长安出发,经河西走廊、今新疆地区、中亚、西亚、直到欧洲的一条陆路交通线,丝绸之路促进了东西方经济文化交流,成为东西方经济文化交流的桥梁,是中国古代第一次大规模与中亚、西亚文明进行交流,故选B。

2.答案 B 丝绸之路是贯穿东西的陆上交通线,因运输精美的丝绸而得名。它从西汉的长安出发,经河西走廊、今新疆地区,通往中亚、西亚,直至欧洲,因而B符合题意。

3.答案 B 公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,标志着西域开始正式归属中央政权,今新疆地区及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区成为我国领土的组成部分。

核心素养全练

拓展训练

1.答案 (1)外传:丝绸、瓷器等物品;四大发明、养蚕等技术;儒家文化。输入:胡椒、亚麻等作物;天文、历法、医药;佛教、伊斯兰教。

(2)推动东西方文化交流,促进文化创新发展;有利于沿线地区经济交流和发展。(其他合理答案也可)

解析 (1)依据材料一信息可知,外传的有丝绸、瓷器等物品;四大发明、养蚕等技术;儒家文化。输入的有胡椒、亚麻等作物;天文、历法、医药;佛教、伊斯兰教。(2)依据材料信息可知,丝绸之路推动东西方文化交流,促进文化创新发展;有利于沿线地区经济交流和发展。

2.答案 (1)汉朝,丝绸之路。张骞。

(2)古城西安,玉门关遗址,楼兰古国,等。(回答一处即可)

(3)亚欧大陆桥。起点:连云港;终点:鹿特丹。

(4)西部大开发。

解析 第(1)问第一小问根据材料一中对其作用的描述可判断此路线是汉朝开通的丝绸之路,据此答出第二小问。第(2)问考查学生的学习与探究能力,联系课本与课外知识进行回答。第(3)(4)问为史地学科综合题目,联系相关学科知识回答。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史