人教A版高中数学必修三:1.1.1算法的概念教案

文档属性

| 名称 | 人教A版高中数学必修三:1.1.1算法的概念教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 50.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-09-20 22:04:02 | ||

图片预览

文档简介

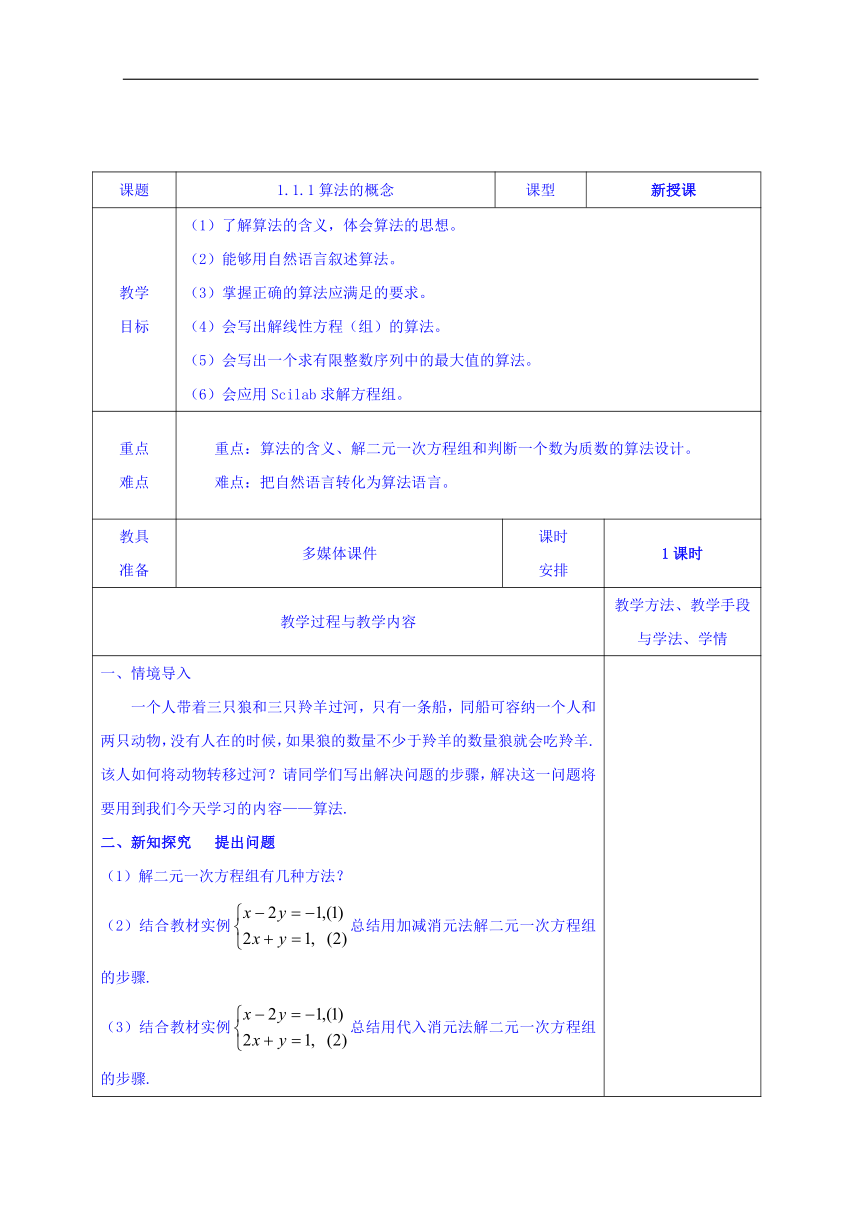

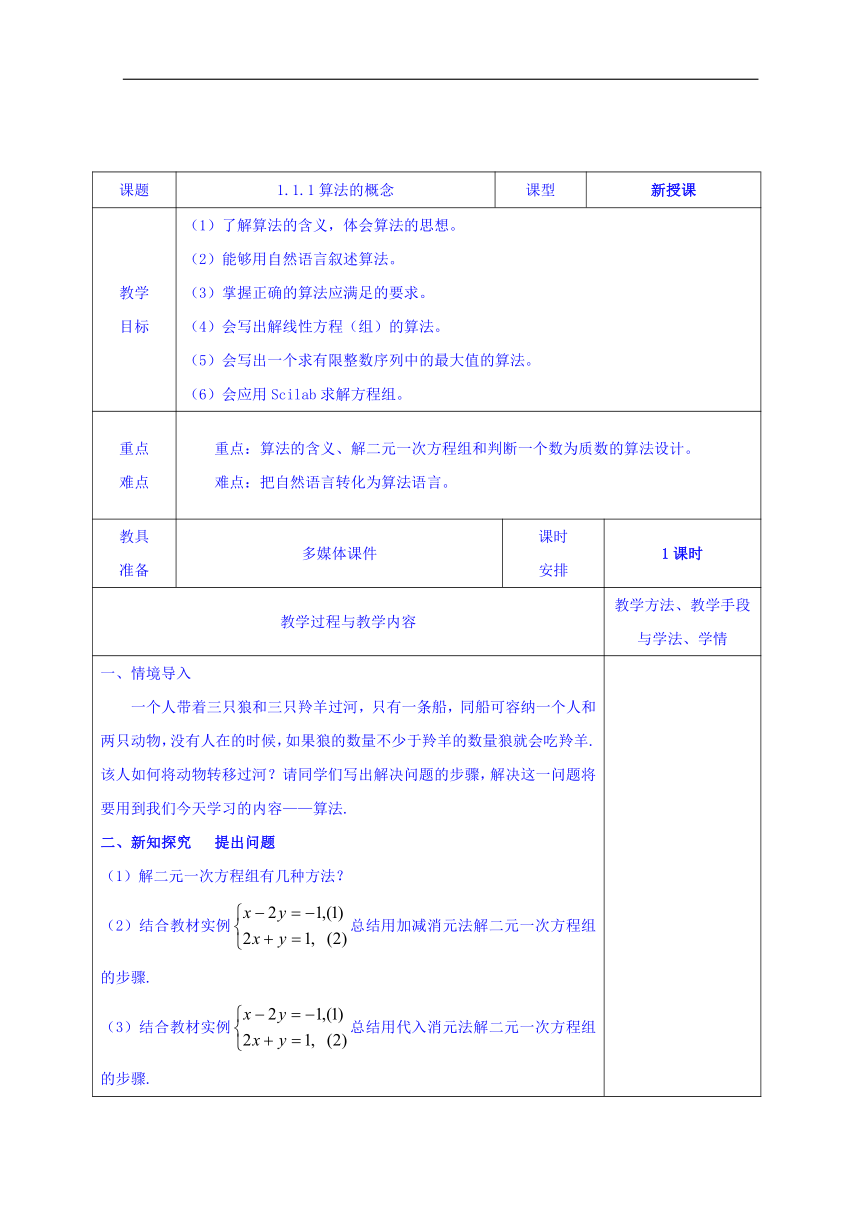

课题

1.1.1算法的概念

课型

新授课

教学

目标

(1)了解算法的含义,体会算法的思想。

(2)能够用自然语言叙述算法。

(3)掌握正确的算法应满足的要求。

(4)会写出解线性方程(组)的算法。

(5)会写出一个求有限整数序列中的最大值的算法。

(6)会应用Scilab求解方程组。

重点

难点

重点:算法的含义、解二元一次方程组和判断一个数为质数的算法设计。

难点:把自然语言转化为算法语言。

教具

准备

多媒体课件

课时

安排

1课时

教学过程与教学内容

教学方法、教学手段与学法、学情

一、情境导入

一个人带着三只狼和三只羚羊过河,只有一条船,同船可容纳一个人和两只动物,没有人在的时候,如果狼的数量不少于羚羊的数量狼就会吃羚羊.该人如何将动物转移过河?请同学们写出解决问题的步骤,解决这一问题将要用到我们今天学习的内容——算法.

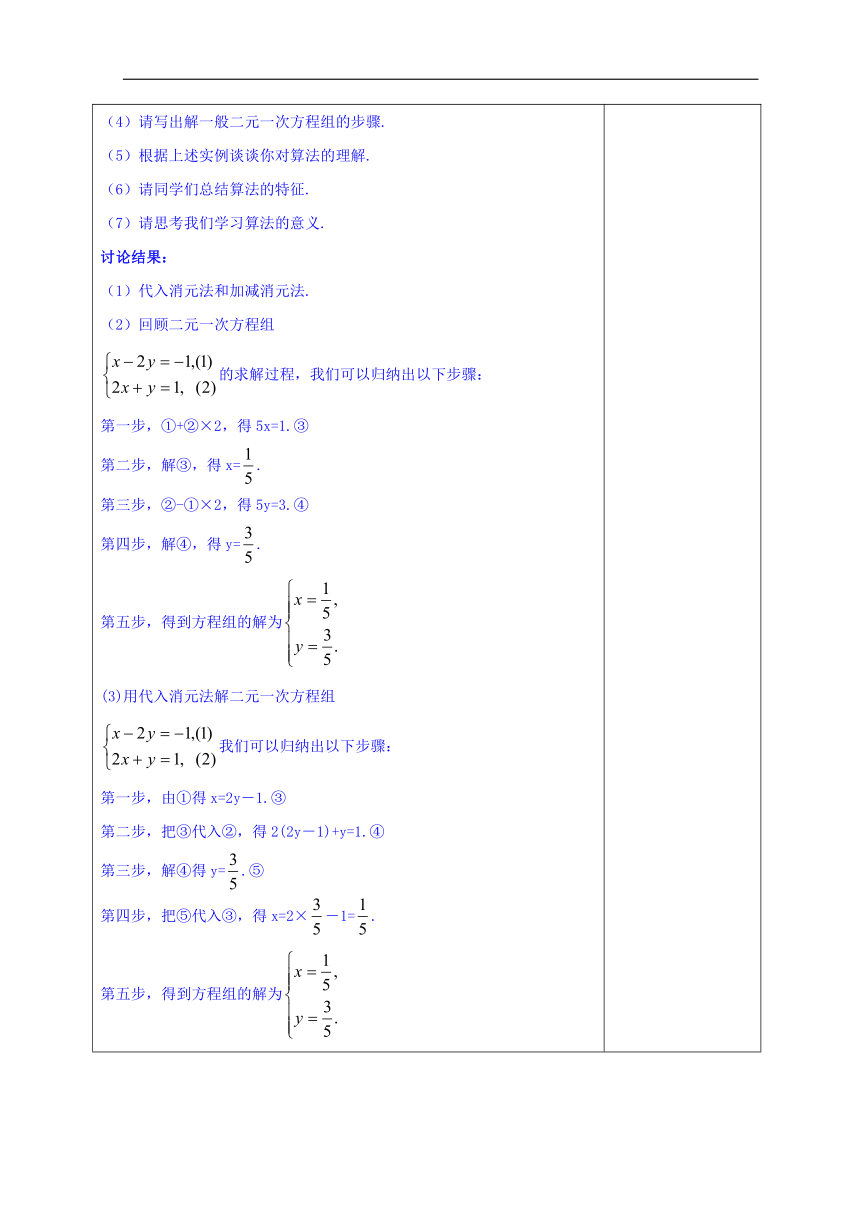

二、新知探究 提出问题

(1)解二元一次方程组有几种方法?

(2)结合教材实例总结用加减消元法解二元一次方程组的步骤.

(3)结合教材实例总结用代入消元法解二元一次方程组的步骤.

(4)请写出解一般二元一次方程组的步骤.

(5)根据上述实例谈谈你对算法的理解.

(6)请同学们总结算法的特征.

(7)请思考我们学习算法的意义.

讨论结果:

(1)代入消元法和加减消元法.

(2)回顾二元一次方程组

的求解过程,我们可以归纳出以下步骤:

第一步,①+②×2,得5x=1.③

第二步,解③,得x=.

第三步,②-①×2,得5y=3.④

第四步,解④,得y=.

第五步,得到方程组的解为

(3)用代入消元法解二元一次方程组

我们可以归纳出以下步骤:

第一步,由①得x=2y-1.③

第二步,把③代入②,得2(2y-1)+y=1.④

第三步,解④得y=.⑤

第四步,把⑤代入③,得x=2×-1=.

第五步,得到方程组的解为

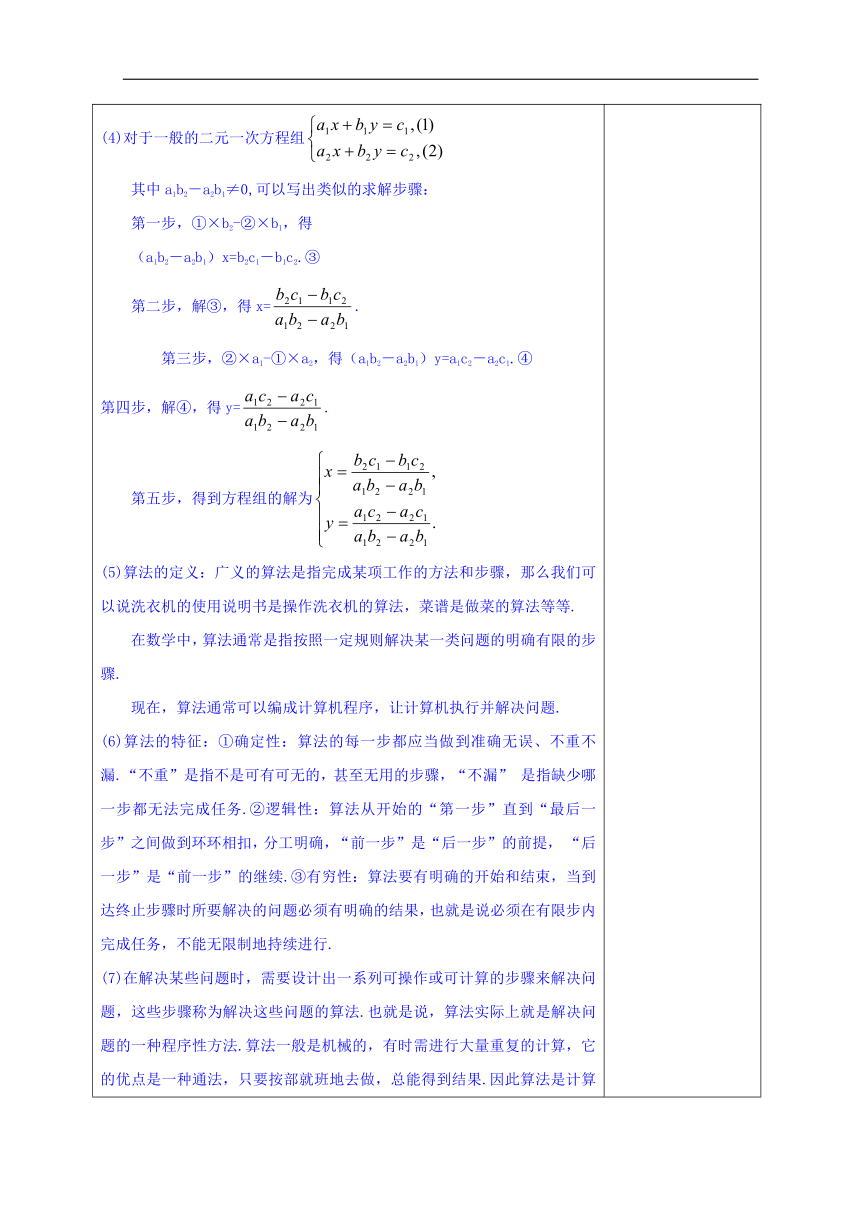

(4)对于一般的二元一次方程组

其中a1b2-a2b1≠0,可以写出类似的求解步骤:

第一步,①×b2-②×b1,得

(a1b2-a2b1)x=b2c1-b1c2.③

第二步,解③,得x=.

第三步,②×a1-①×a2,得(a1b2-a2b1)y=a1c2-a2c1.④

第四步,解④,得y=.

第五步,得到方程组的解为

(5)算法的定义:广义的算法是指完成某项工作的方法和步骤,那么我们可以说洗衣机的使用说明书是操作洗衣机的算法,菜谱是做菜的算法等等.

在数学中,算法通常是指按照一定规则解决某一类问题的明确有限的步骤.

现在,算法通常可以编成计算机程序,让计算机执行并解决问题.

(6)算法的特征:①确定性:算法的每一步都应当做到准确无误、不重不漏.“不重”是指不是可有可无的,甚至无用的步骤,“不漏” 是指缺少哪一步都无法完成任务.②逻辑性:算法从开始的“第一步”直到“最后一步”之间做到环环相扣,分工明确,“前一步”是“后一步”的前提, “后一步”是“前一步”的继续.③有穷性:算法要有明确的开始和结束,当到达终止步骤时所要解决的问题必须有明确的结果,也就是说必须在有限步内完成任务,不能无限制地持续进行.

(7)在解决某些问题时,需要设计出一系列可操作或可计算的步骤来解决问题,这些步骤称为解决这些问题的算法.也就是说,算法实际上就是解决问题的一种程序性方法.算法一般是机械的,有时需进行大量重复的计算,它的优点是一种通法,只要按部就班地去做,总能得到结果.因此算法是计算科学的重要基础.

应用示例

思路1

例1 (1)设计一个算法,判断7是否为质数.

(2)设计一个算法,判断35是否为质数.

算法分析:(1)根据质数的定义,可以这样判断:依次用2—6除7,如果它们中有一个能整除7,则7不是质数,否则7是质数.

算法如下:(1)第一步,用2除7,得到余数1.因为余数不为0,所以2不能整除7.

第二步,用3除7,得到余数1.因为余数不为0,所以3不能整除7.

第三步,用4除7,得到余数3.因为余数不为0,所以4不能整除7.

第四步,用5除7,得到余数2.因为余数不为0,所以5不能整除7.

第五步,用6除7,得到余数1.因为余数不为0,所以6不能整除7.因此,7是质数.

(2)类似地,可写出“判断35是否为质数”的算法:第一步,用2除35,得到余数1.因为余数不为0,所以2不能整除35.

第二步,用3除35,得到余数2.因为余数不为0,所以3不能整除35.

第三步,用4除35,得到余数3.因为余数不为0,所以4不能整除35.

第四步,用5除35,得到余数0.因为余数为0,所以5能整除35.因此,35不是质数.

点评:上述算法有很大的局限性,用上述算法判断35是否为质数还可以,如果判断1997是否为质数就麻烦了,因此,我们需要寻找普适性的算法步骤.

变式训练

请写出判断n(n>2)是否为质数的算法.

分析:对于任意的整数n(n>2),若用i表示2—(n-1)中的任意整数,则“判断n是否为质数”的算法包含下面的重复操作:用i除n,得到余数r.判断余数r是否为0,若是,则不是质数;否则,将i的值增加1,再执行同样的操作.

这个操作一直要进行到i的值等于(n-1)为止.

算法如下:第一步,给定大于2的整数n.

第二步,令i=2.

第三步,用i除n,得到余数r.

第四步,判断 “r=0”是否成立.若是,则n不是质数,结束算法;否则,将i的值增加1,仍用i表示.

第五步,判断“i>(n-1)”是否成立.若是,则n是质数,结束算法;否则,返回第三步.

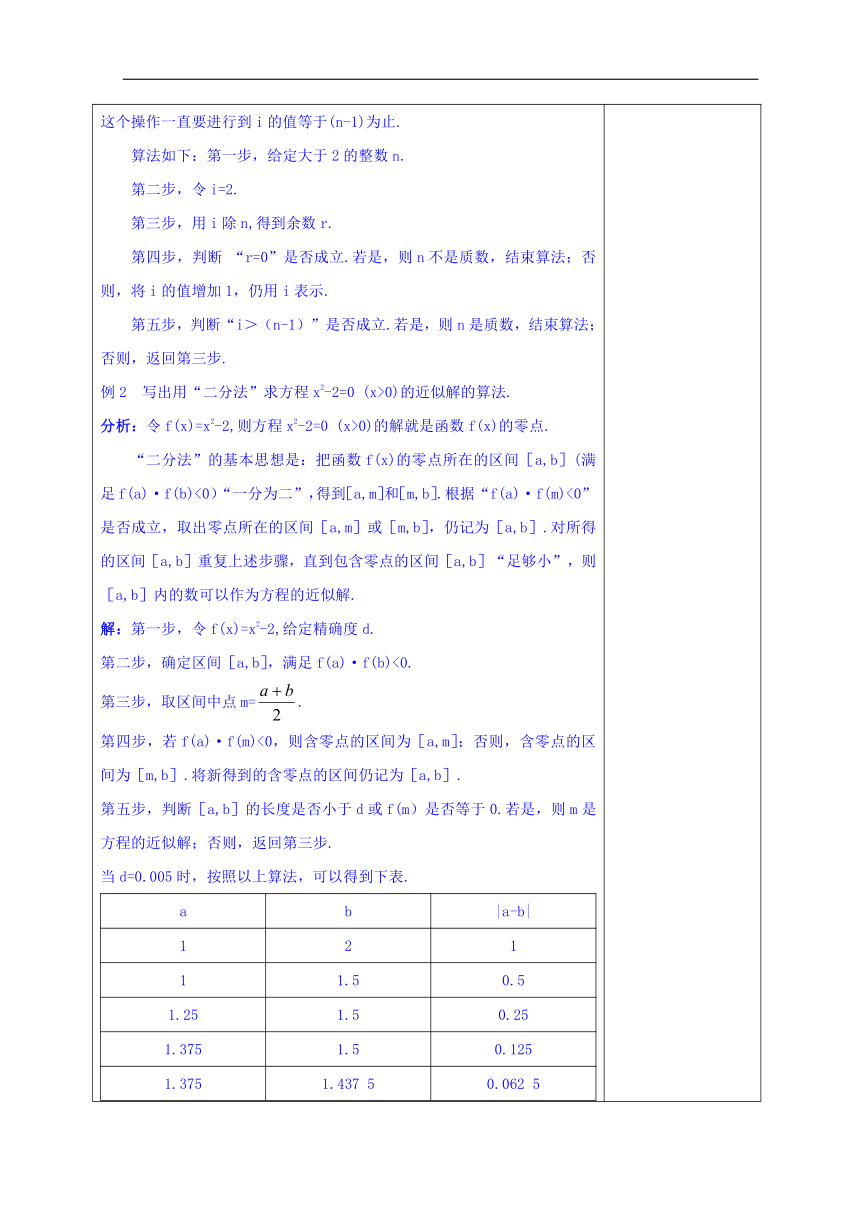

例2 写出用“二分法”求方程x2-2=0 (x>0)的近似解的算法.

分析:令f(x)=x2-2,则方程x2-2=0 (x>0)的解就是函数f(x)的零点.

“二分法”的基本思想是:把函数f(x)的零点所在的区间[a,b](满足f(a)·f(b)<0)“一分为二”,得到[a,m]和[m,b].根据“f(a)·f(m)<0”是否成立,取出零点所在的区间[a,m]或[m,b],仍记为[a,b].对所得的区间[a,b]重复上述步骤,直到包含零点的区间[a,b]“足够小”,则[a,b]内的数可以作为方程的近似解.

解:第一步,令f(x)=x2-2,给定精确度d.

第二步,确定区间[a,b],满足f(a)·f(b)<0.

第三步,取区间中点m=.

第四步,若f(a)·f(m)<0,则含零点的区间为[a,m];否则,含零点的区间为[m,b].将新得到的含零点的区间仍记为[a,b].

第五步,判断[a,b]的长度是否小于d或f(m)是否等于0.若是,则m是方程的近似解;否则,返回第三步.

当d=0.005时,按照以上算法,可以得到下表.

a

b

|a-b|

1

2

1

1

1.5

0.5

1.25

1.5

0.25

1.375

1.5

0.125

1.375

1.437 5

0.062 5

1.406 25

1.437 5

0.031 25

1.406 25

1.421 875

0.015 625

1.414 062 5

1.421 875

0.007 812 5

1.414 062 5

1.417 968 75

0.003 906 25

于是,开区间(1.414 062 5,1.417 968 75)中的实数都是当精确度为0.005时的原方程的近似解.实际上,上述步骤也是求的近似值的一个算法.

点评:算法一般是机械的,有时需要进行大量的重复计算,只要按部就班地去做,总能算出结果,通常把算法过程称为“数学机械化”.数学机械化的最大优点是它可以借助计算机来完成,实际上处理任何问题都需要算法.如:中国象棋有中国象棋的棋谱、走法、胜负的评判准则;而国际象棋有国际象棋的棋谱、走法、胜负的评判准则;再比如申请出国有一系列的先后手续,购买物品也有相关的手续……

思路2

例1 一个人带着三只狼和三只羚羊过河,只有一条船,同船可容纳一个人和两只动物,没有人在的时候,如果狼的数量不少于羚羊的数量就会吃羚羊.该人如何将动物转移过河?请设计算法.

分析:任何动物同船不用考虑动物的争斗但需考虑承载的数量,还应考虑到两岸的动物都得保证狼的数量要小于羚羊的数量,故在算法的构造过程中尽可能保证船里面有狼,这样才能使得两岸的羚羊数量占到优势.

解:具体算法如下:

算法步骤:

第一步:人带两只狼过河,并自己返回.

第二步:人带一只狼过河,自己返回.

第三步:人带两只羚羊过河,并带两只狼返回.

第四步:人带一只羊过河,自己返回.

第五步:人带两只狼过河.

点评:算法是解决某一类问题的精确描述,有些问题使用形式化、程序化的刻画是最恰当的.这就要求我们在写算法时应精练、简练、清晰地表达,要善于分析任何可能出现的情况,体现思维的严密性和完整性.本题型解决问题的算法中某些步骤重复进行多次才能解决,在现实生活中,很多较复杂的情境经常遇到这样的问题,设计算法的时候,如果能够合适地利用某些步骤的重复,不但可以使得问题变得简单,而且可以提高工作效率.

知能训练

设计算法判断一元二次方程ax2+bx+c=0是否有实数根.

解:算法步骤如下:

第一步,输入一元二次方程的系数:a,b,c.

第二步,计算Δ=b2-4ac的值.

第三步,判断Δ≥0是否成立.若Δ≥0成立,输出“方程有实根”;否则输出“方程无实根”,结束算法.

点评:用算法解决问题的特点是:具有很好的程序性,是一种通法.并且具有确定性、逻辑性、有穷性.让我们结合例题仔细体会算法的特点.

三、课堂小结

(1)正确理解算法这一概念.

(2)结合例题掌握算法的特点,能够写出常见问题的算法.

四、布置作业

板

书

1.1.1算法的概念

算法的概念

算法的特征:

确定性

有限性

逻辑性

不唯一性

普遍性

教学

反思